コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

小説家でも、「現代の作品を書いているから、過去の名作や古典なんて読む必要ない」というようなことを言う人はあまりいません。やはり過去の名作は創作の血肉となるので、押さえておきたいもの。それは写真においても言えるのではないでしょうか。

少し前になりますが、写真集専門店の吉祥寺book obscuraに伺ったことがあります。そこで、写真史・写真集史を研究し続けている店主の黒﨑由衣さんに、写真のことを深く知るには、写真家年表を作ったら理解しやすいということを教えていただきました。そうすれば、どの作家がどの歴史の位置に、誰とどんな関係でいた、ということが時代背景ごとわかって、おのずと写真の理解がしやすくなるのだそうです。

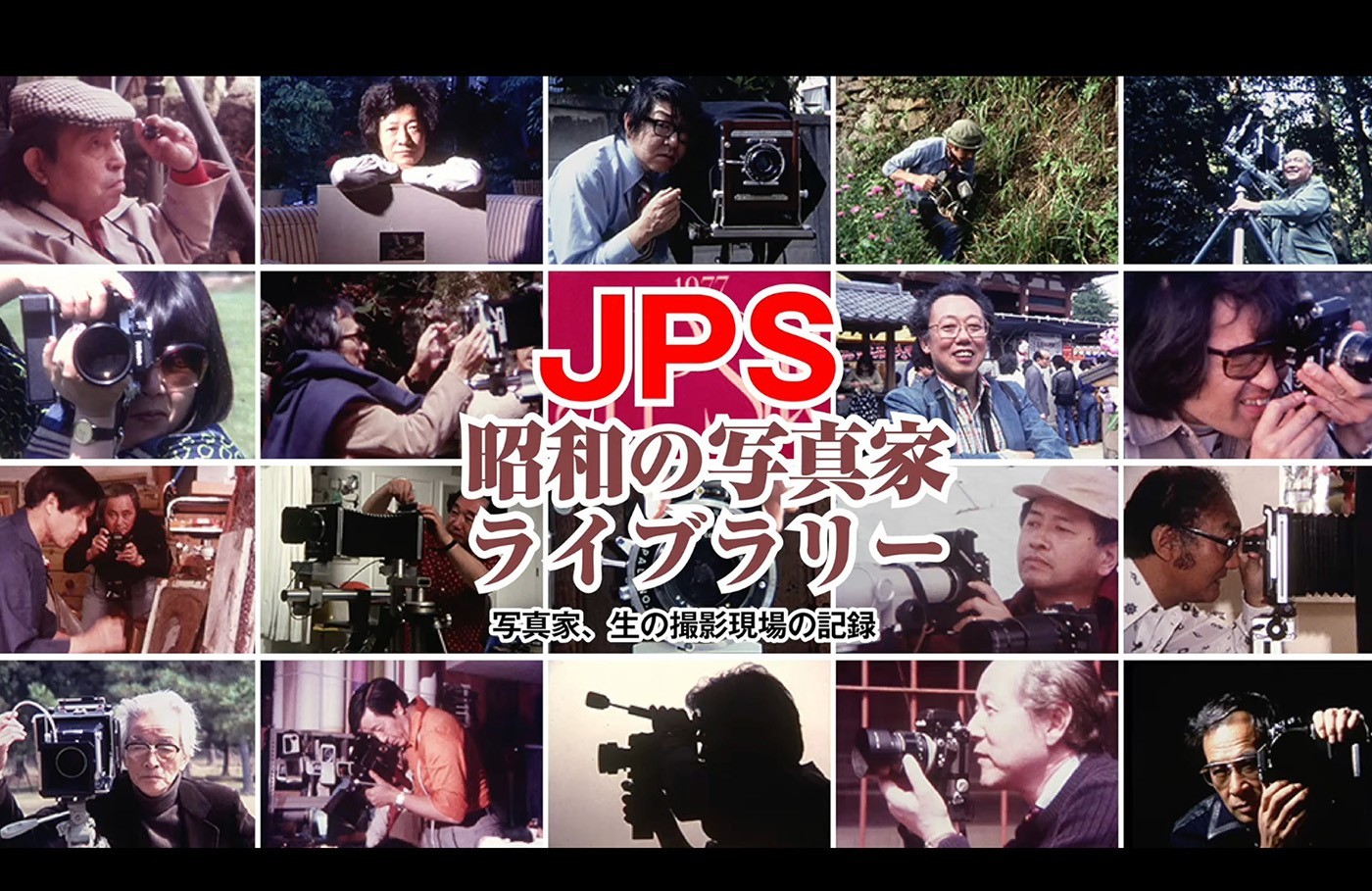

YouTubeの、公式 公益社団法人日本写真家協会(JPS)チャンネルでは、昭和の写真家ライブラリーという短編ドキュメンタリーを公開しています。それらは各5、6分と短いものです。それがなんと、Vol.1 土門拳、Vol.2 奈良原一高、Vol.3 細江英公、Vol.4 栗原慧、Vol.5 渡辺義雄 ……等々と、写真をやるからには知っておきたい巨匠揃いなのです。写真は写真集や写真史の本で見るにしても、撮影中の姿を見るのは、各写真家でスタイルが違っていて面白い。

Vol.1 土門拳から見始めましたが、1987年撮影の映画ですから、画面のすべてが昭和の雰囲気の、歴史的映像という感じがして趣深いです。土門拳が1909年生まれということで、映画の当時はすでに御年78歳。土門拳は1968年(59歳)の時点で、脳出血を患い半身不随に。それでもその2年後の1970年には車椅子での撮影を再開したとのこと。1972年には紫綬褒章も授章、日本を代表する写真家のひとりです。

お弟子さんに背負われて奈良、室生寺の太鼓橋を渡る様子は、写真の巨匠、という貫禄に溢れています。土門拳は、写真集『室生寺』で毎日出版文化賞と日本写真家協会功労賞を受賞しました。その後も室生寺には戦前戦後を含め40年もの歳月をかけて撮影を続け、ついに雪の室生寺を撮影、『女人高野室生寺』を完成させたのだそうです。ちなみに、土門拳が定宿としている老舗の旅館、「橋本屋」は太鼓橋のたもとに位置し、今も料理旅館として人気を博しているようで、土門拳の色紙も写真も飾られているとか。行ってみたくなりました。

同じ被写体を何年も情熱をかけて撮影し続けることの尊さを思います。

土門拳が木炭バスに乗らないで歩いて川沿いを歩いて撮影する話がでてきたり、大判カメラの撮影の様子が出てきたりします。どうして室生寺に惹かれたのかも聞くことができますよ。

Vol.2 奈良原一高も写真について語ります。「写真というのは時間の堆積みたいなものが、光のチリみたいになって降り積もっている」というのは、なんと詩的な表現かと思います。さすがの言語表現ではないでしょうか。日本を代表する写真家はいったい何を考えて、どんな哲学を持って、何を語るのか。どれも短い映像にそれぞれの写真家の個性があふれていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント