コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

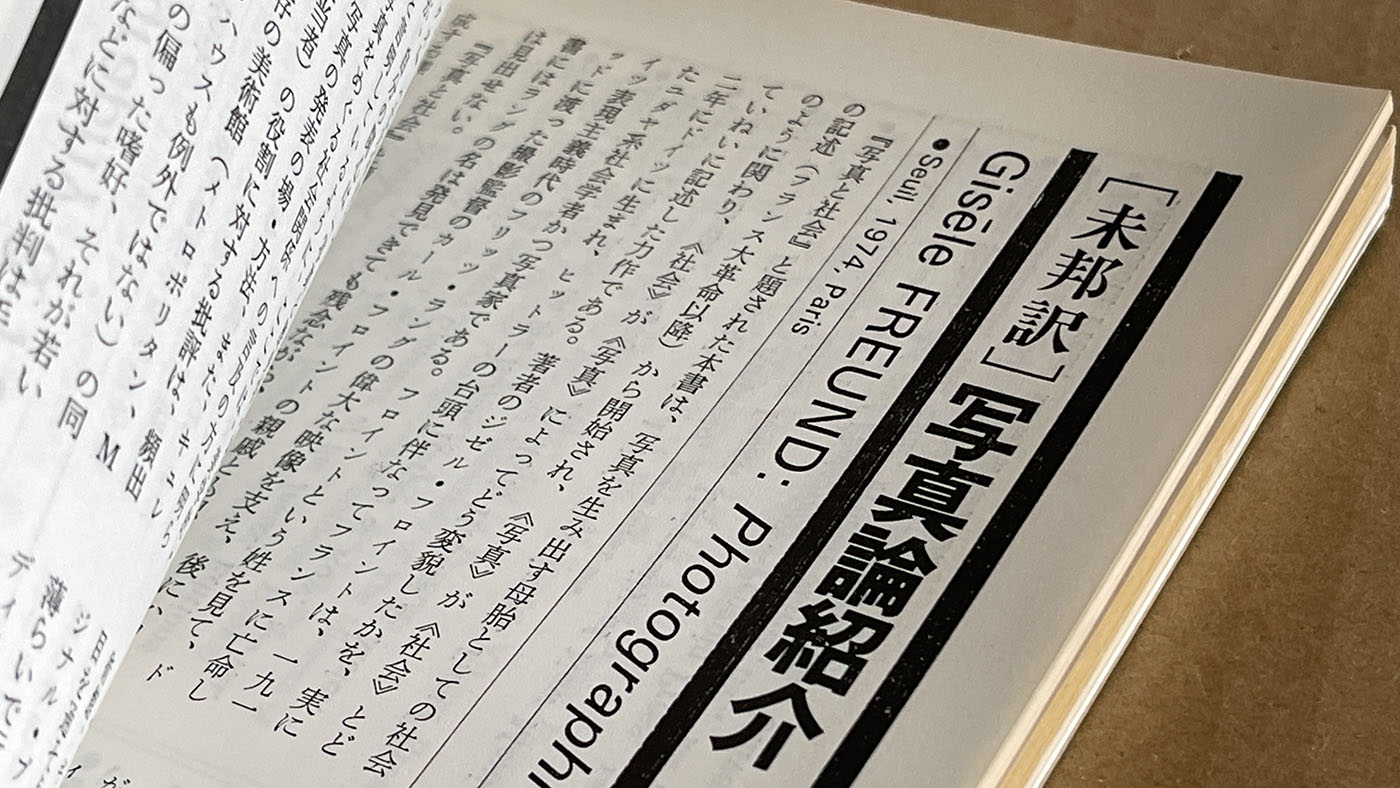

「写真論のパラダイム」という特集が組まれた『写真装置』#7(1983年)には、「[未邦訳]写真論紹介」というパートもあり、以下の海外の写真論が、それぞれ1ページを使って紹介されています。

Gisèle FREUND : Photographie et société 1974

A. D. Coleman : Light Readings - A Photography Critic's Writings 1968-1978 1979

Max Kozloff : Photography & fascination 1979

John Szarkowski : LOOKING AT PHOTOGRAPHS - 100 Pictures from the Collection of the Museum of Modern Art 1973

Photography - Current Perspectives 1978

Janet Malcolm : Diana & Nikon - Essays on the Aesthetic of Photography 1980

Roland BARTHES : La Chambre claire, Note sur la photographie 1980

Roland BARTHES : L'Obvie et l'Obtus, Essais critiques III 1982

Vicki Goldberg : Photography in Print - Writings from 1816 to the Present 1981

Marina Vaizey : The Artist As Photographer 1982

Victor Burgin (E.D.) : Thinking Photography 1982

その後、和訳が出たものもありますが、出ていないものもあり、ひじょうに深掘りした意欲的なパートであることがわかります。

さて、前回引用したように、「写真の発生と同時に、無自覚か、あるいはメディアに批評はつきものであるという程度の認識と諒解で成立させてしまった写真批評は、写真というメディアについてさえも無自覚な批評であったといえる」と編集後記に記されている本号は、写真とは何か、批評とは何か、写真批評とは何か、写真論とは何かという問いに貫かれているといえるでしょう。

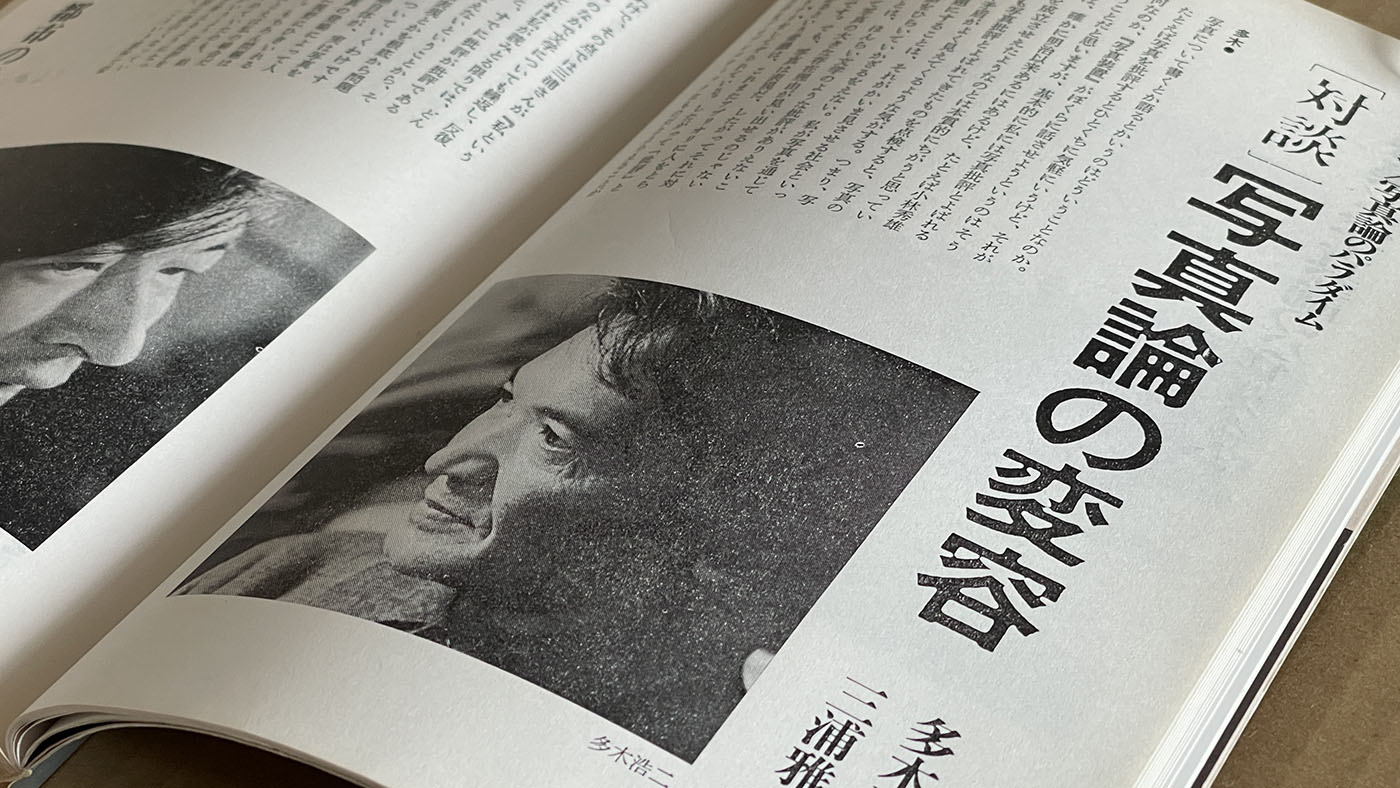

たとえば、「[対談]写真論の変容 多木浩二 x 三浦雅士」の冒頭は、このようにはじまっています。

多木 写真について書くとか語るとかいうのはどういうことなのか。たとえば写真を批評するとひとくちに気軽にいうけど、それが何なのか、『写真装置』がぼくらに話させようというのはそういうことだと思いますが、基本的に私には写真批評とよばれるものは、確かに明治以来あるにはあるけど、たとえば小林秀雄が批評を成立させえたようなのとは本質的にちがうと思っています。でも写真批評とよばれてきたものを点検すると、写真のもつ特性や矛盾がよく見えてくるような気がする。つまり、写真批評を問題にすることは、それがかいま見させる社会といったものに言語をひらいていかざるをえない。私が写真を通じて辿りついたことは、ほんらい文学のような批評がありえないことに、かえって写真の大きな存在理由が見い出せるのじゃないかということです。でも、写真は表現だ、したがってそれに対する批評はあるという常識は、これまたアプリオリに人をとらえ、そういうフリをしてやられている。

「[座談会]写真批評の現在 稲川方人 x 西井一夫 x 柳本尚規」の冒頭のやりとりも見てみましょう。

稲川 西井さんの『写真というメディア』はいろんなものを同時に背負った感じが強いですね。写真的現在に向かい合っている部分があって、その前後をはさむように日本と外国の写真史を書いています。これは写真の歴史というよりは、政治的・文化的なものを含めた近代史と言った方がいいと思います。かなり意図された構成を持っているわけですね。つまり、歴史に対する加担と、写真を見るという生理学的・肉体的な機能について多くの文献を出しながら語っていて、写真というものについて、トータルな課題を背負ったという印象なわけです。それはきわめて批評的な態度だと思うんですが、歴史と主体といったトータルな視点を持つことにはなにものかの要請ということがあったのではないかと思います。

西井 私は写真批評の本だとは思っていません。むしろ写真批評が成立するための前提という気持ちで書いた。

稲川 ええ。その前提が、いま、この本のようにまとまったかたちで要請されるような理由

が、どこかにあると思うわけです。

「写真批評は、写真というメディアについてさえも無自覚な批評であった」「ほんらい文学のような批評がありえないことに、かえって写真の大きな存在理由が見い出せる」「私は写真批評の本だとは思っていません。むしろ写真批評が成立するための前提」といった言葉からうかがわれるのは、写真批評というものが容易には成り立たないという、強い(自己)否定の意識でしょう。

今日振り返ってみると、写真批評を否定する意識は、批評的な意識そのものであり、ここでは、写真批評という領域に縛られない批評が成り立っているようにもみえます。1970年代的カウンターカルチャーにおける問題意識と捉えることもできるでしょうが、『別冊宝島97 わかりたいあなたのための現代写真・入門』(1989年)においても同様の問題意識を見つけることができることを考えれば、時代的なものといってすませるべきではないのかもしれません。

ところで、現在私が持っているこの本は、おそらく古本を書い直したもので、線を引いてあるページがけっこうあります。たいてい線を引いてある部分というのは、はじめの方に集中しているものですが、この本はそんなこともなく、さまざな部分に引いてあるのが興味深いです。「写真論ブックリスト」では、多くの本がチェックしてあり、その後読んだのかな、などと想像してしまいます。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント