コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

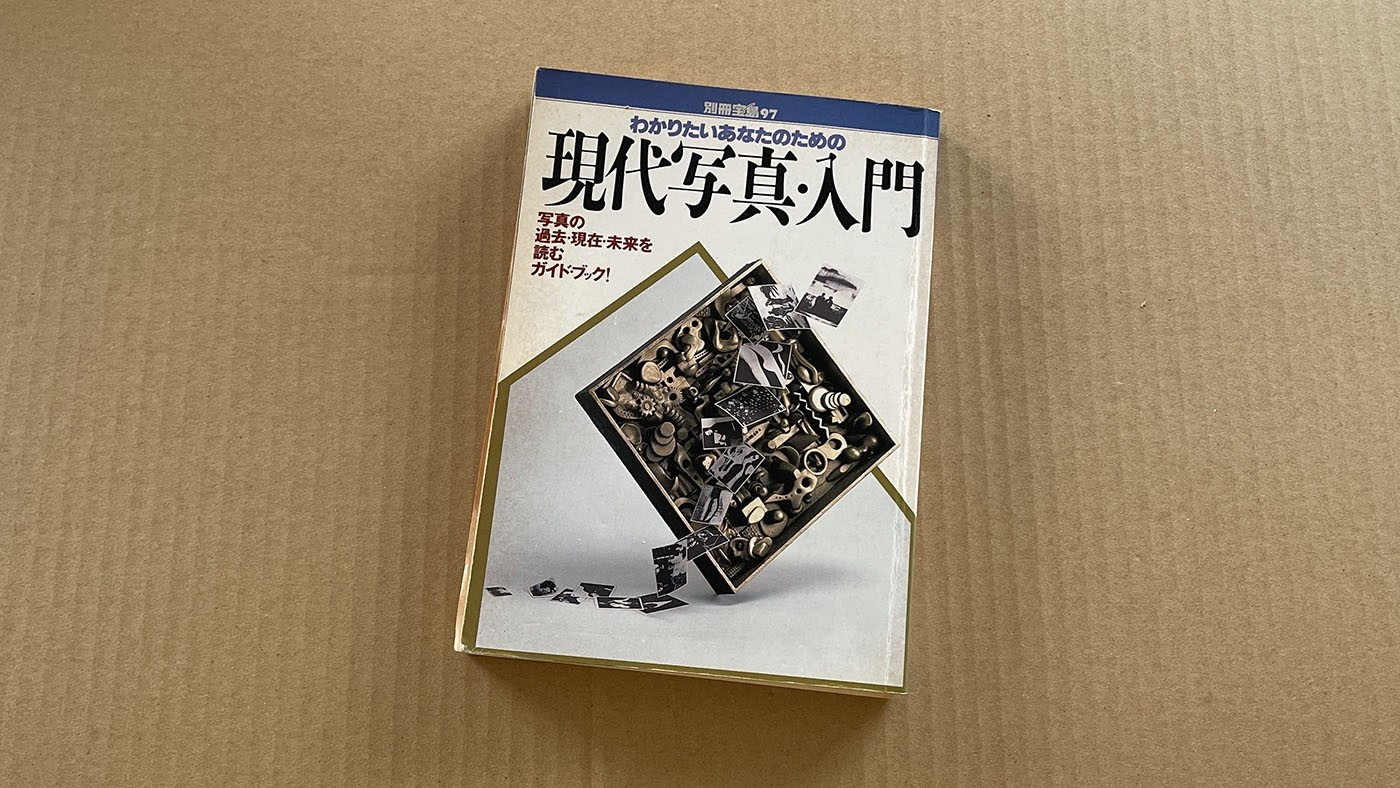

ひさびさに、『別冊宝島97 わかりたいあなたのための現代写真・入門』を捲っていたら、長い間、たまに思い出すものの、どこに書いてあったのかわからなかった話を見つけることができました。まず、その話から紹介しましょう。

その話は、「写真批評家は馬鹿ばっかり!?」という挑発的な小見出しがつけられているところに書かれていた一節でした。少々長くなりますが、エピソード全体がわかるように引用してみましょう。

「写真論」の広範さは、「絵画論」や絵画への言説や概念を組み入れるにはとどまらない。それがどれほど広範であるのかをよく伝えてくれるに違いないエピソードがある。

「写真批評家というのは、だいたい馬鹿ばっかりなんでしょうね」

誤解のないように断っておくが、そう言ったのは私ではない! 知人の文学者である。彼が私に、そのように問いかけてきたのである。その根拠とはこういうことだった。つまり、写真を批評するということは、写し撮られた世界の中のありとあらゆることを、ありとあらゆる方向から批評するということではないのか、そう考えると、写真批評家というのはつまるところ「世界批評家」ということになってしまう。考えうる世界についてのすべてを、日々に職業としてことごとく批評できるなどと思っている人物がいたとしたら、それはよほどの能天気か、想像もつかない大天才であるとしか考えられない。さもなくば、写真というものについてちゃんと考えたり、向かい合おうとしたことのない人たちではないのか、というようなことだった。加えて「恐ろしくて、写真批評家なんてことは普通の人は名乗れませんよねぇ」と同意を求めるように言った。

「写真案内人」とか「写真解説者」ならいいんですけどね、といいながら私も結局頷いた。

(大島洋「写真論のポイントを探る」)

なんとも嫌な言い方をする「知人」だなあ、と感じたので覚えていたのですが、この本に収録された文章だとは考えもしませんでした。というのも、本書の著者たちは、肩書きはともあれ、写真をめぐる書き手ばかりだったからでしょう。ある意味で、本書のような本そのものを批判しているわけで、こうしたテイストからは批評を批評するような批評性がありえた時代の気分が感じられるかもしれません。

じっさい、この「写真論のポイントを探る」というテキストも、12ページにわたる論考であるにもかかわらず、図版が一切なく、文章のみで構成されているのが印象的です。わかりやすい本の構成というと、図版が多めで文章少なめになる今の時代とは、だいぶ違いますね。

今回はじめて読んだのですが、「撮影技術入門書をテストする」というテキストも、なかなか辛口です。

アンセル・アダムスの技術書と比較して、「日本の技術解説書は、こうすればよい、事足れりとする文字通りのハウ・ツーにしかなっていないという点を痛切に感じるのである」と語り、次のように指摘しています。

それはまた、こうすれば写真家と同じ絵が自分のカメラでも撮ることができるという考え方と同根である。ありていに言ってしまえば、作例写真のレベルが低すぎるのだ。誰にでも写せてしまえるものが作例になってしまっているのである。作例はあくでも作例に過ぎず、決して「写真」の奥深さを感じさせるものになっていない。さらに言えば、私たちが日常的に雑誌やポスターなどでいやというほど見ている写真と比べても、そのレベルを疑ってしまう例が多いのである。

(金子隆一「撮影技術入門書をテストする」)

この部分にも、「作例レベルの低すぎる講座本に未来はない!?」という挑発的な小見出しがつけられています。おそらく今日はその未来なのでしょうが、多くの講座本が出版されていますので、ここで指摘は当たらなかったといえるかもしれません。

もっとも、表現と技術と言説の関係性が大きく変わっているので、指摘の妥当性を問うよりも、関係性の変容を考える方が、興味深いように思えます。このテキストの結論部分には、当時の理解がよく浮かび上がっています。

たち戻って考えてみよう。いまや、シャッターを押せば写ってしまうカメラの台数の方が圧倒的に多い時代である。誰もがなんなく写真を写せるのだが、ただ写るということといい写真が完成するのとは一致しない。だからこそ誰もがすぐには写せない写真との緊張関係(テンション)がない限り、写真技術書のもつ意味はますます失われてしまうのではないだろうか。オートフォーカス・カメラというのは五十年前から見れば“夢のカメラ”に他ならない。夢が現実になったときは、さらなる夢を見ようとしなくてはならない。

1985年に登場したミノルタ α-7000が先導した35mm一眼レフシステムのオートフォーカス化が、いかに大きな出来事だったのかがうかがわれます。そもそも写らないことが考えられないような今の時代とは、隔世の感がありますね。そのあたりも含め、このテキストを参照しつつ、今日に至るまでの写真技術書の変遷を捉え返してみるのも面白そうです。

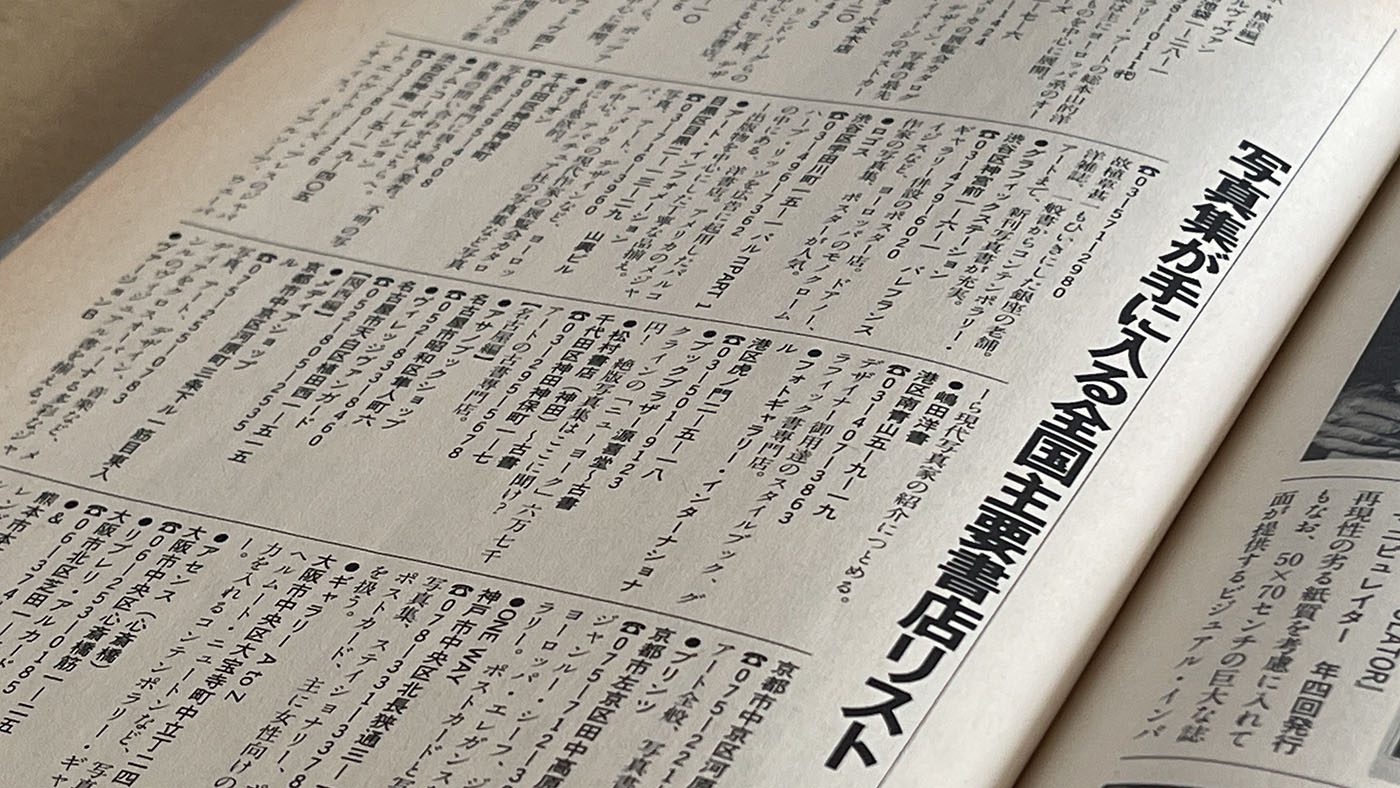

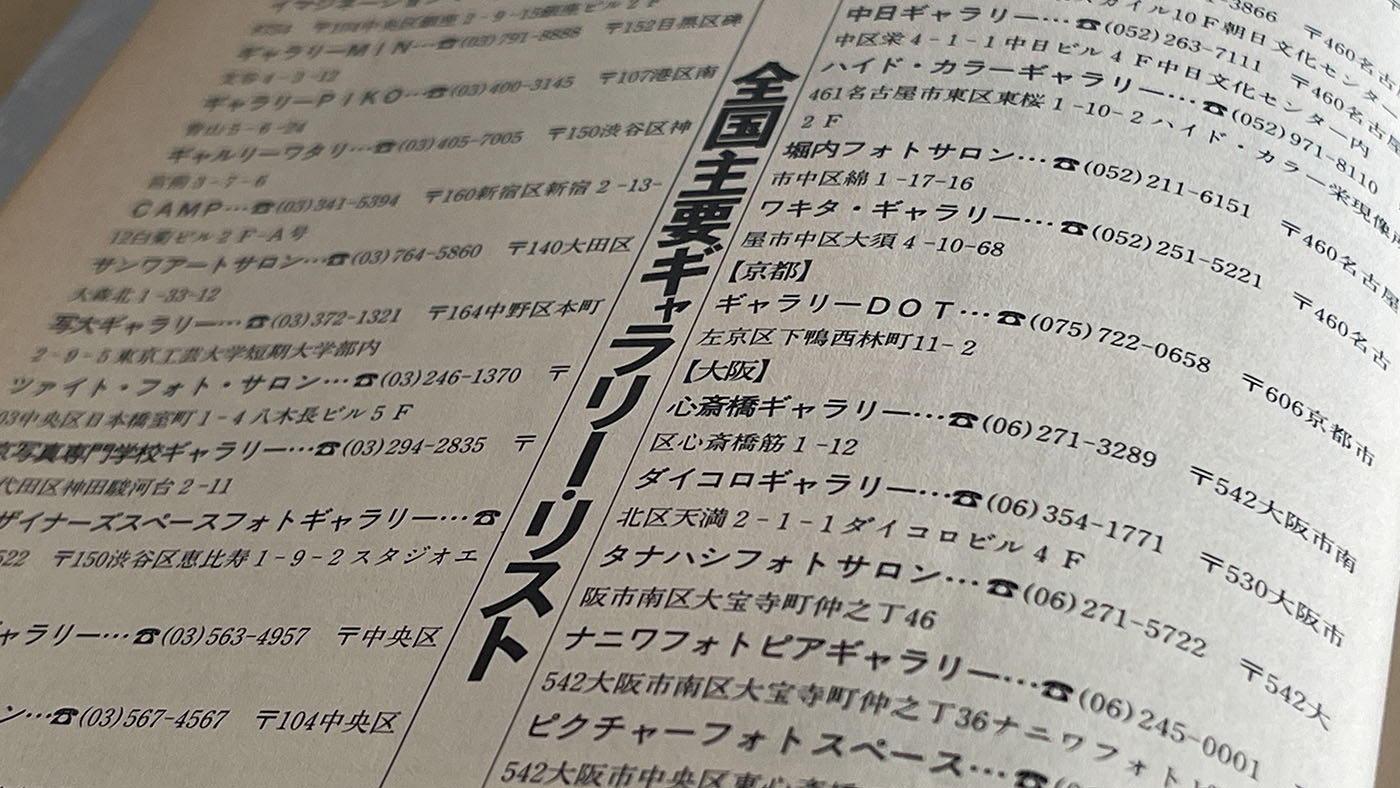

隔世の感といえば、「写真集が手に入る全国主要書店リスト」や「全国主要ギャラリー・リスト」あたりを見ていても、約35年という時の流れを感じます。こうしたリストは、当時はたんなる最新情報だったわけですが、意外と資料性が出てくるものですね。

約35年も経つと、手元にある本書の紙も、なかなかいい感じに変色しています。こうなると、これはこれで手放し難い気もしますので、また書棚に戻しつつ、いつかまた引っ張り出してみたいと思います。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント