コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

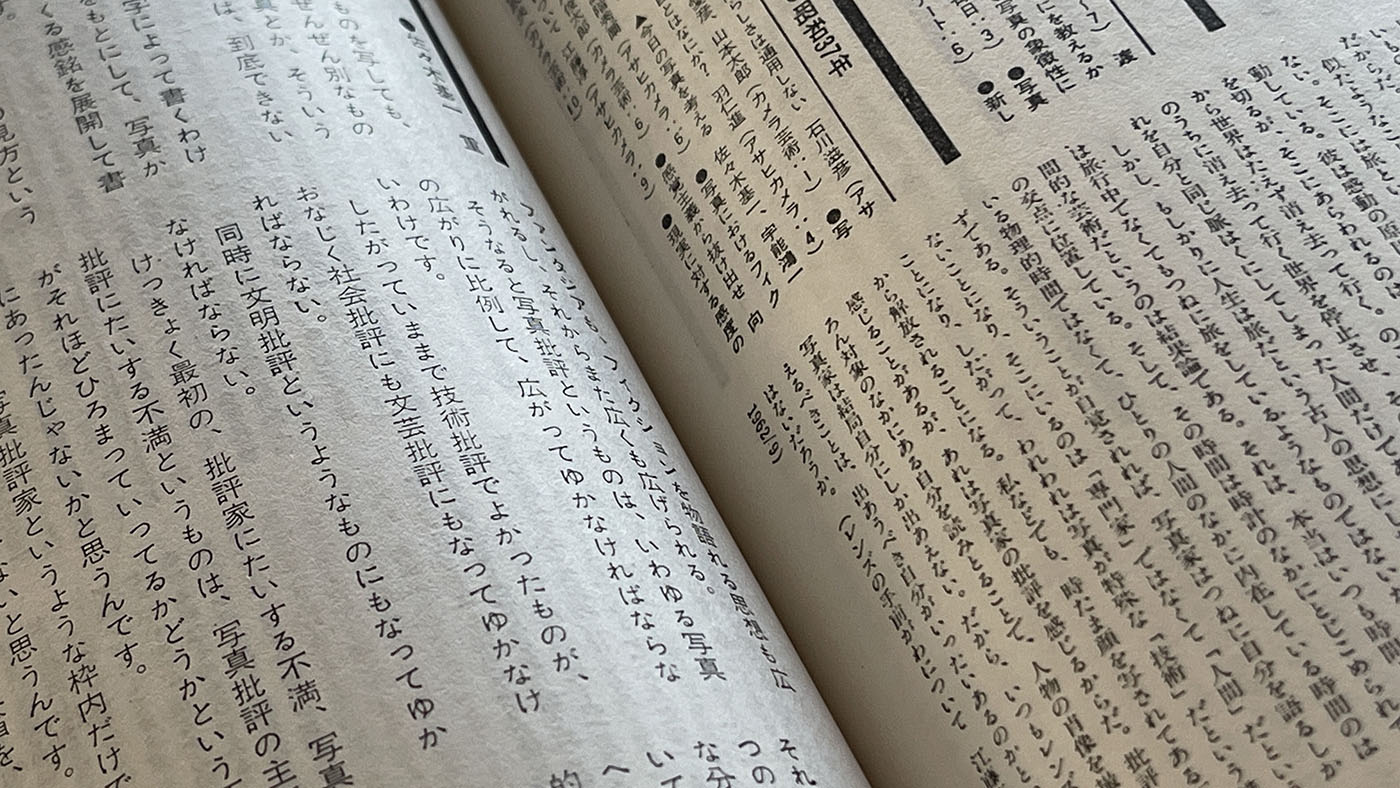

1980年創刊、1986年まで12巻発行された『写真装置』は、伝説的ともいえる写真雑誌、というか写真批評誌かもしれません。

言説を中心に編まれたという特徴は、写真の雑誌としてはとても稀有ですが、今回はその特質がよくあらわれている「写真論のパラダイム」という特集が組まれた、#7(1983年)を紹介したいと思います。

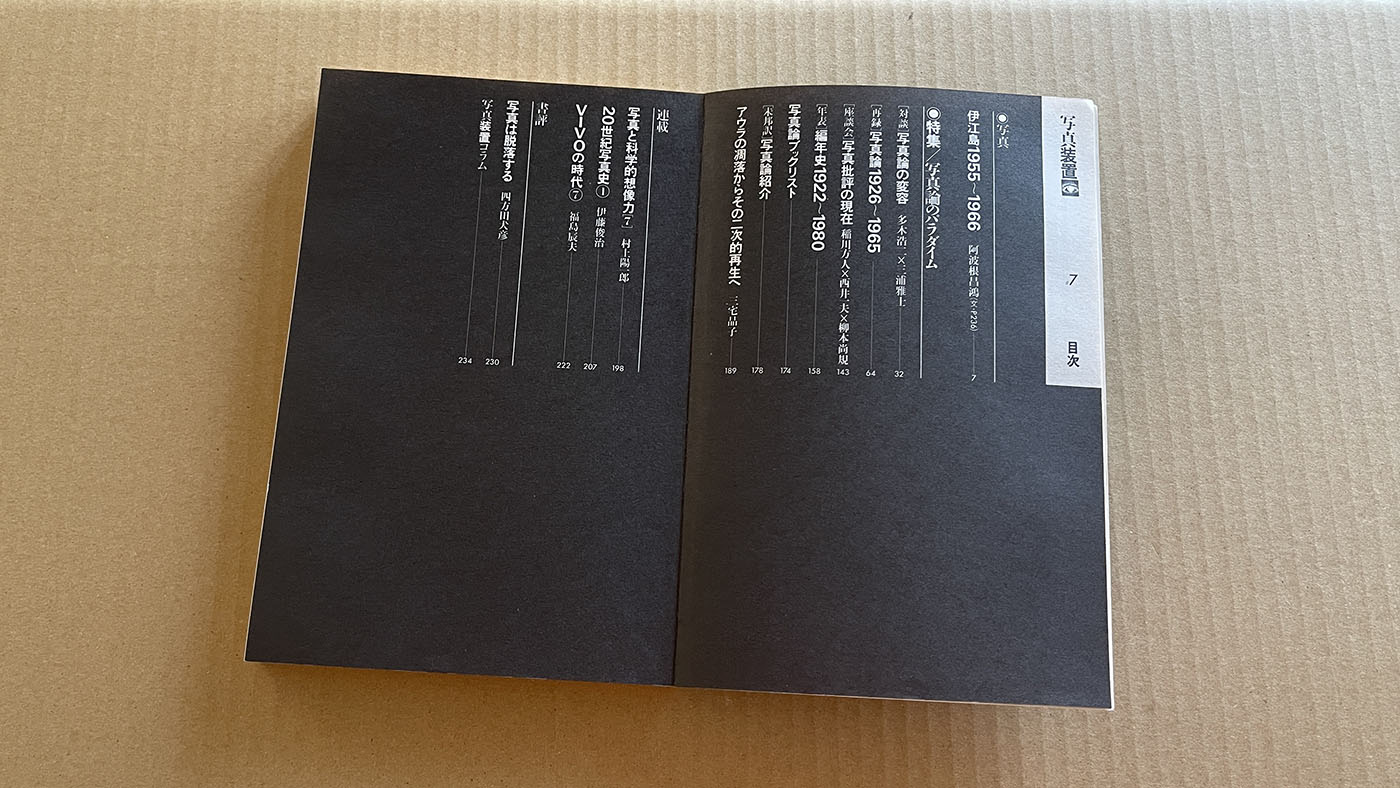

まず、全体の目次を見てみましょう。

写真

伊江島1955~1966 阿波根昌鴻

特集 写真論のパラダイム

[対談]写真論の変容 多木浩二 x 三浦雅士

[再録]写真論1926〜1965

[座談会]写真批評の現在 稲川方人 x 西井一夫 x 柳本尚規

[年表]編年史1922〜1980

写真論ブックリスト

[未邦訳]写真論紹介

アウラの凋落からその二次的再生へ 三宅晶子

連載

写真と科学的想像力 7 村上陽一郎

20世紀写真史 1 伊康俊治

VIVOの時代 7 福島辰夫

書評

写真は脱落する 四方田犬彦

写真装置コラム

写真論のアンソロジーである「[再録]写真論1926〜1965」のパートは、とても貴重な資料で、次のようなラインアップになっています。

●「見ること」の意味 『国民芸術』1937年4月号/●壁『光画』1932年6号○中井正一

●写真の新しい機能 『アサヒカメラ』1926年5月号◯村山知義

●写真芸術の内容と形式 『光画』1932年3号○伊奈信男

●写真芸術に於ける現実性に就て 『光画』1933年7号○長谷川如是閑

●写真芸術のリアリズム 『アサヒカメラ』1933年12月号○岩崎 昶

●写真の美学 『アサヒカメラ』1938年9月号○板垣鷹穂

●写真の心理学 『アサヒカメラ』1938年9月号○柳 亮

●物体と写真 『フォトタイムス』1938年8月号○滝口修造

●よけいなものの美学 『中央公論』1958年12月号○加藤秀俊

●映像による現代的性格 『カメラ芸術』1961年7月号◯佐々木基一

●映像の性質と機能 『映像と言語』1965年○近藤耕人

●表現における「枠」の問題 『認識と芸術の理論』1957年○三浦つとむ

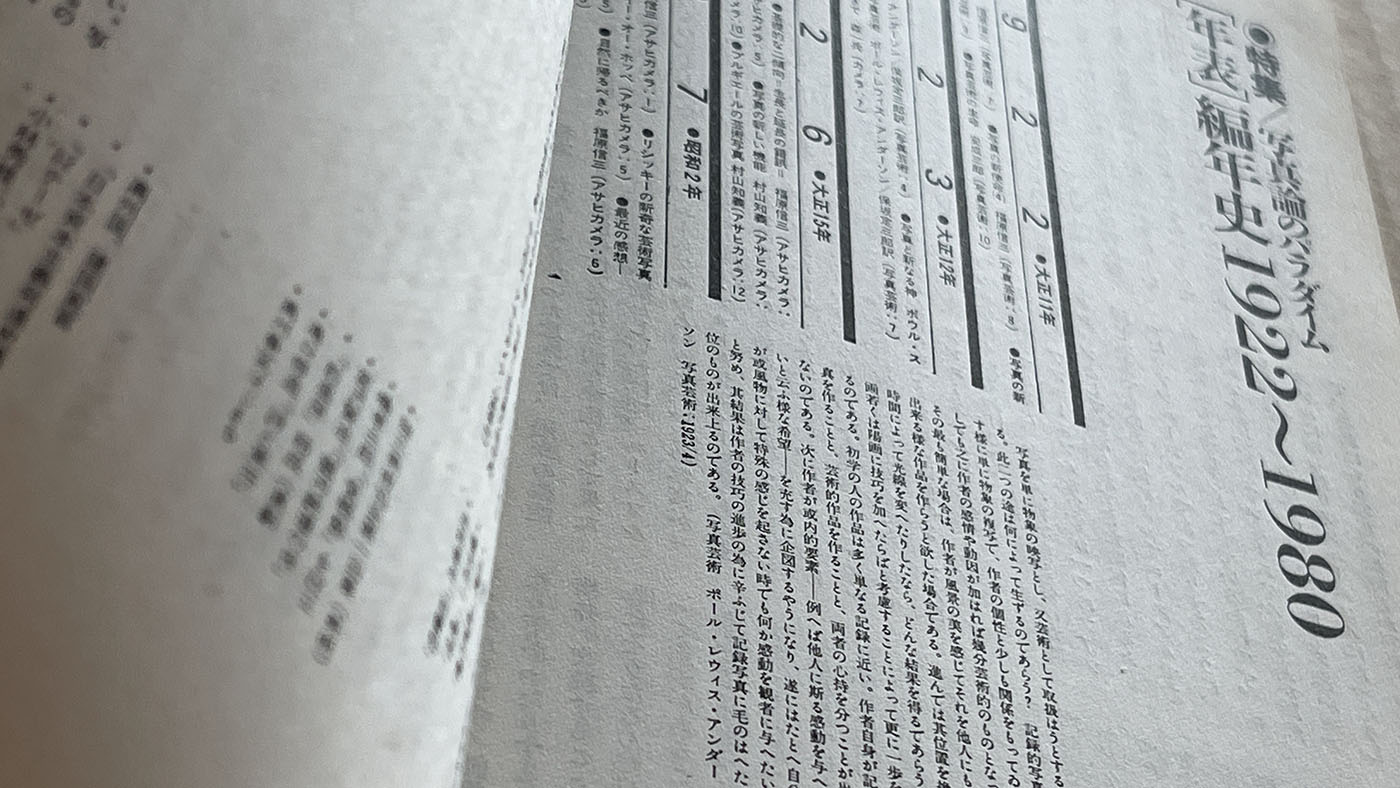

「[年表]編年史1922〜1980」のパートも貴重な資料ですが、こちらにも抜粋された写真論が再録されているので、リストアップしてみましょう。前半は年表下段、後半は別ページの掲載です。

写真芸術 ポール・レウィス・アンダーソン 写真芸術:1923/4

純芸術写真 中山岩太 アサヒカメラ:1928/1

新写真芸術の確立 仲田定之助 アサヒカメラ:1933/9

対外宣伝写真論 伊奈信男 アサヒカメラ:1938/4

日本絵画と写真 今村太平 写真文化:1947/7

日本の報道写真陣営は第二次世界大戦中何をしたか? 浜野全平 カメラ:1946/1

リアリズムを考える 本庄光郎 フォトアート:1952/10

写真はなにを追っているのか 高階秀爾 アサヒカメラ:1962/6

レンズの手前がわについて 江藤淳 アサヒカメラ:1962/9

なぜ撮るか 松本俊夫 カメラ時代:1966/3

主義の時代は遠ざかって 大辻清司 カメラ毎日:1968/6

写真・表現・思想・方法 多木浩二 デザイン:1969/9

一条の亀裂を確かめるために 柳本尚規 カメラ毎日:1970/9

なぜ植物図鑑か 中平卓馬 1973

事実から脱幻想へ 鈴木志郎康 写真批評:No.5 1974

虚実皮膜の皮を滑走する——荒木経惟論 上野昂志 カメラ毎日:1978/2

明治メディア考 加藤秀俊・前田愛 1980

写真の批評を論ず 井汲清治 写真芸術:1922/9

写真芸術と指導理論 板垣鷹穂 アサヒカメラ大阪記念講演:1934

写真批評のゆくえ 長谷川如是閑 佐藤敬 伊奈信男 木村伊兵衛 浦松佐美太郎 三木淳 アサヒカメラ:1951/10

写真批評の諸問題 伊奈信男 アサヒカメラ:1951/7

現代写真批評の方向を探る! 佐々木基一 重森弘淹 吉村伸哉 フォトアート:1960/4

写真批評ノート 重森弘淹 フォトアート:1960/8

余談になりますが、この年表パートはものすごく情報量が多く、したがって、ものすごく文字が極小です。歳をとってからでは、老眼鏡をかけても辛い小ささです。ぜひ若いうちに読むことをおすすめします。

さて、このような再録がなぜ貴重かというと、先行する同様の仕事が少ない場合には、リサーチに膨大な労力が必要だからです。

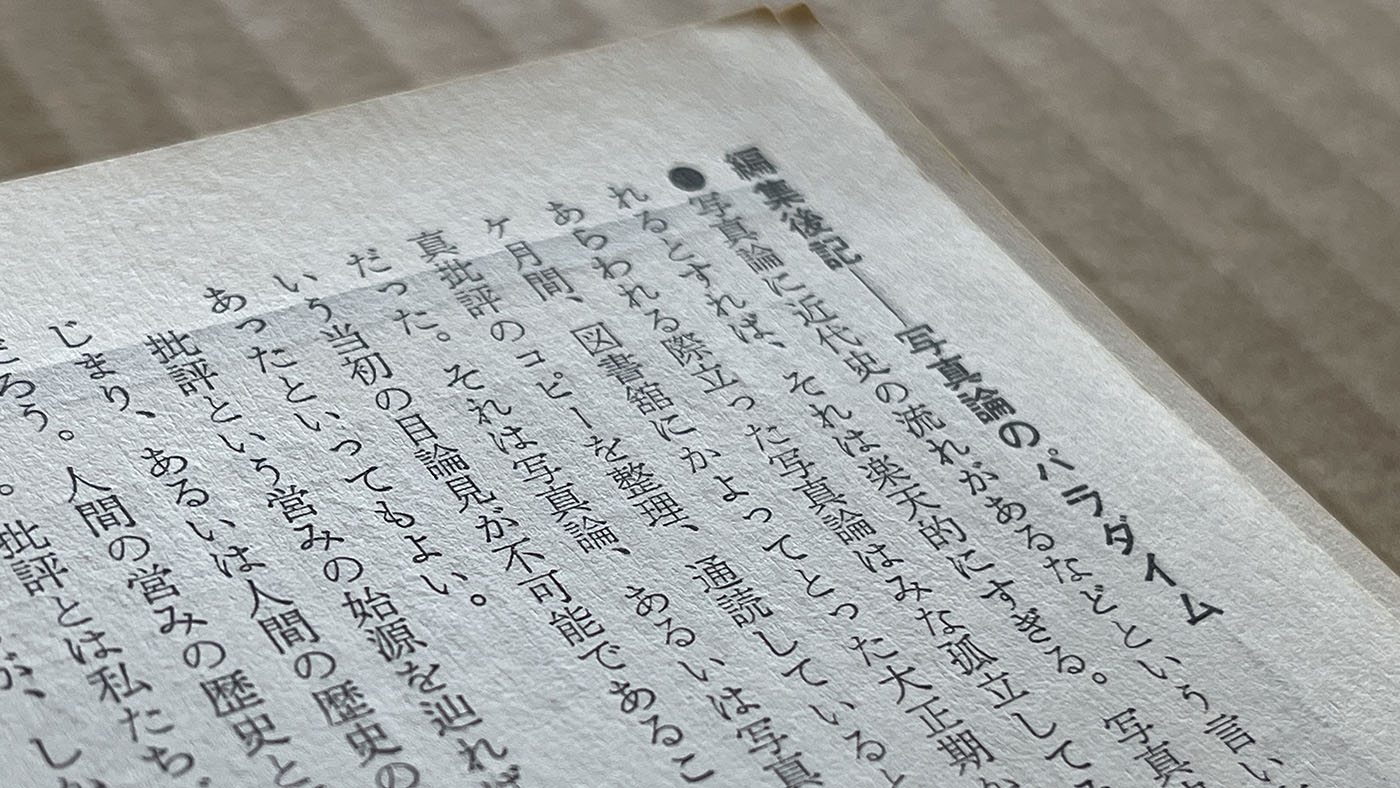

編者は編集後記で、こう述べています。

写真論に近代史の流れがあるなどという言い方がもしされるとすれば、それは楽天的にすぎる。写真史の中に時折あらわれる際立った写真論はみな孤立してみえる。この数ヶ月間、図書館にかよってとった大正期からの写真論、写真批評のコピーを整理、通読しているとそう思えてくるのだった。それは写真論、あるいは写真批評の流れを辿るという当初の目論見が不可能であることを知ることの過程であったといってもよい。

批評という営みの始源を辿れば、おそらくは、言葉のはじまり、あるいは人間の歴史の始源にまで遡ることになるだろう。人間の営みの歴史と同じ時間の歴史が批評の営みにもある。批評とは私たちがつくりだしてきたものにほかならないのであるが、しかし、この批評の存在に疑問を抱いたことのない批評、写真の発生と同時に、無自覚か、あるいはメディアに批評はつきものであるという程度の認識と諒解で成立させてしまった写真批評は、写真というメディアについてさえも無自覚な批評であったといえる。

(大島洋)

こうした背景を踏まえるならば、再録という行為、そこでの取捨選択自体が、写真批評への鋭い批評になっていると考えるべきでしょう。

以前紹介した、『アサヒカメラ』1978年4月号増刊「日本の写真史に何があったか」の写真論の再録と比べてみるのも興味深いかもしれません。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント