コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

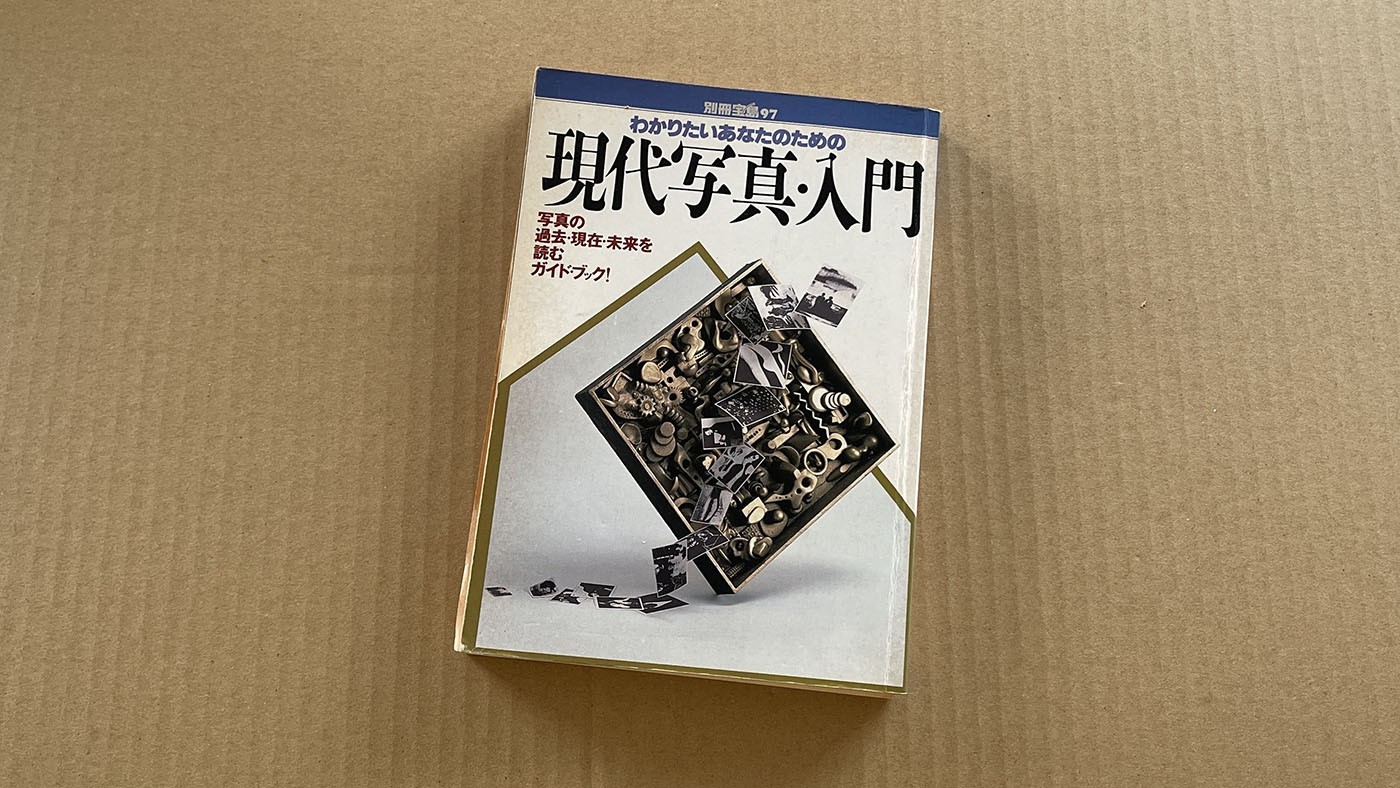

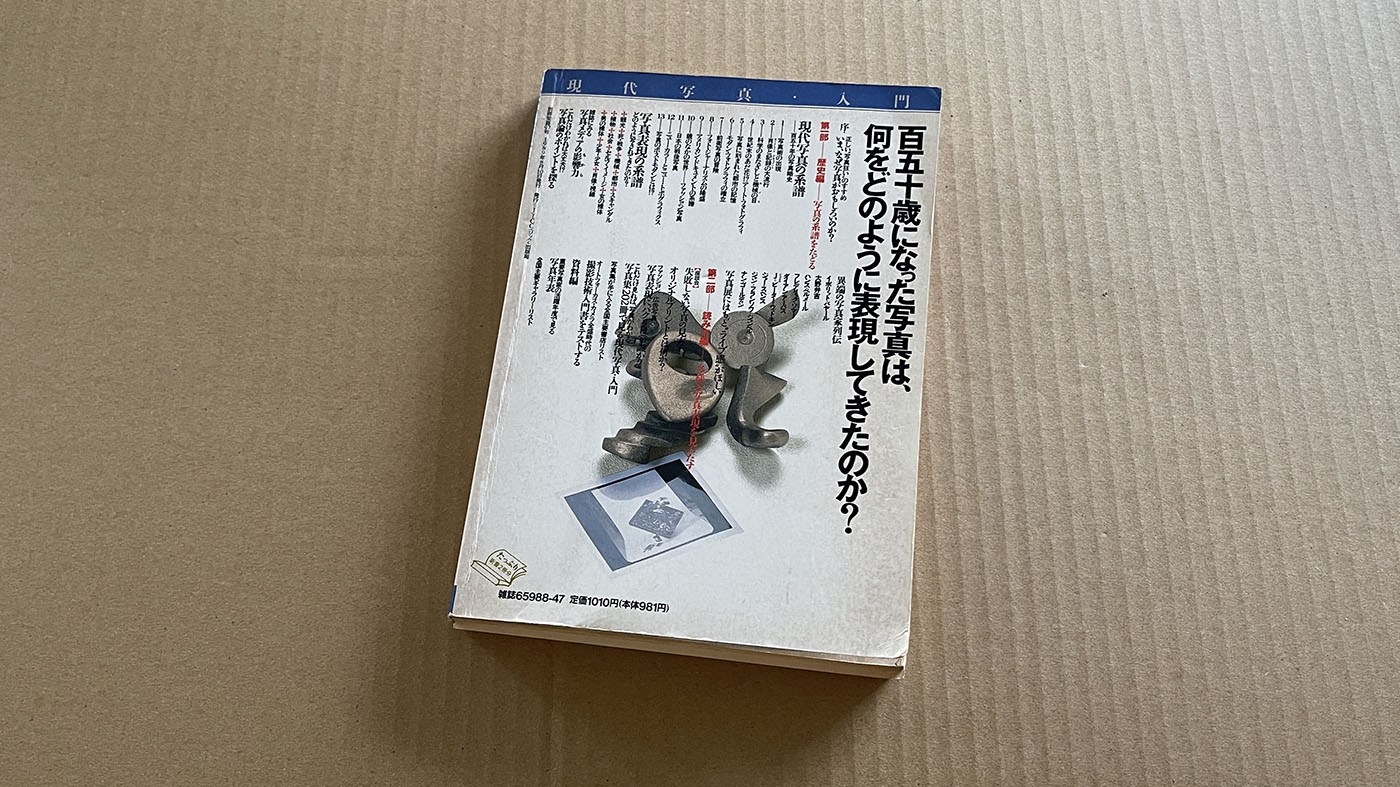

前回は、1990年に刊行されたWAVEシリーズの25号『151年目の写真』を紹介しましたが、写真誕生150年である1989年の気分がうかがわれる本はないかと思って書棚を見ていたら、ありました。『別冊宝島97 わかりたいあなたのための現代写真・入門』が、それです。今回は、このムックを紹介します。

『別冊宝島』があるということは、『宝島』という雑誌があるわけで、私もサブカルチャーへの関心から読んでいた記憶がありますが、それはほんの一時期のことであり、雑誌の変遷についてはまったくわからないので、これについては省略しましょう。

さて、本書の巻末には、既刊リストが載っており、そこには、次のような特色があげられています。

別冊宝島

同時代の知識マガジン

・毎号ワンテーマのムック(書籍型雑誌)

・現代的なテーマを独自の視点から探究

・たっぷり新書2冊分以上の内容

・全国書店でバックナンバーを常設

A5判

独自の視点のユニークな知識マガジンは奇数月10日発売

足で調べた生きた報告書ノンフィクションシリーズは毎月25日発売

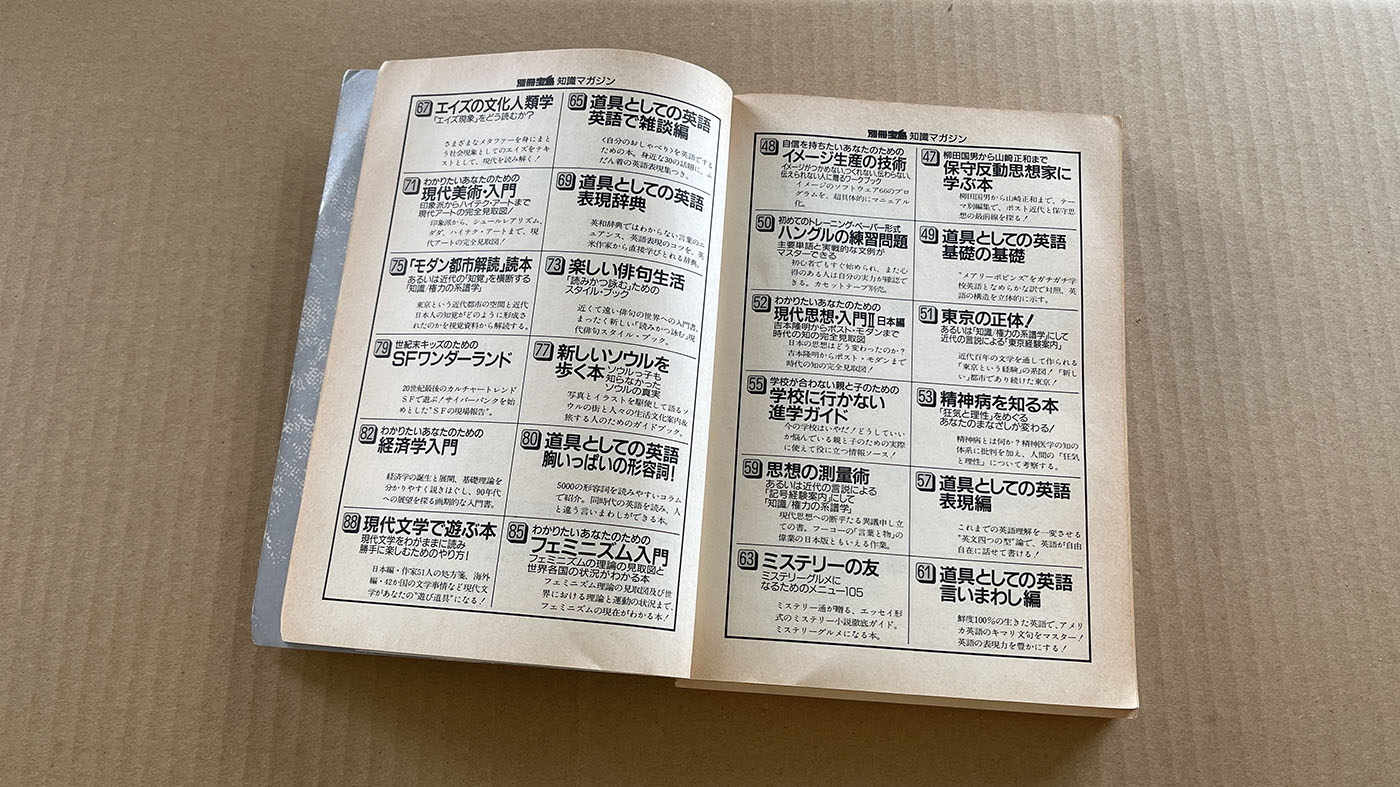

二系統のシリーズがあり、発売日も決まっていたのは、今回はじめて知りました。当時は、大きな書店の一角に別冊宝島のコーナーがあり、面白そうなタイトルが並んでいました。特に発売日を意識することもなく、ちょくちょくチェック(というか立ち読み)していたので、気にすることもなかったのでしょう。

「わかりたいあなたのための」が付くタイトルも何冊か出ていて、現代思想、フェミニズム、現代美術、経済学などの既刊があったようです。親しみやすい入門書の草分けのようなシリーズだったといえるでしょう。

そうしたシリーズの一冊として刊行された『わかりたいあなたのための現代写真・入門』は、当時としては、かなり新鮮な編集だったように思います。というのも1980年代後半、写真史や写真表現の本といえば、堅苦しくて少々古いものばかりだったからです。

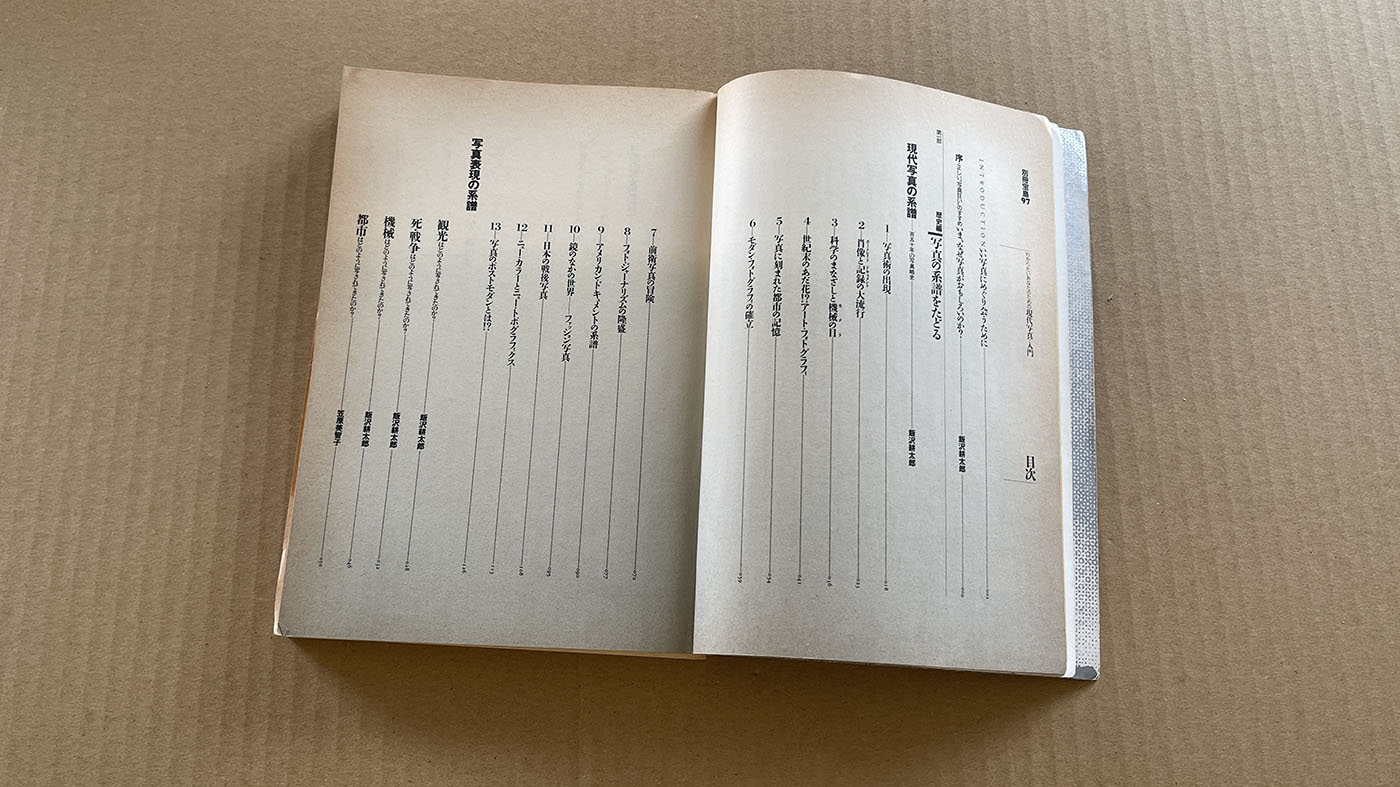

どのような編集だったのか、目次を見てみましょう。

INTRODUCTION いい写真にめぐり会うために

序 正しい“写真狂い”のすすめ いま、なぜ写真がおもしろいのか?

第一部 歴史編 写真の系譜をたどる

現代写真の系譜 百五十年の写真略史 飯沢耕太郎

1 写真術の出現・

2 肖像(ポートレイト)と記録(ドキュメント)の大流行

3 科学のまなざしと機械の目(カメラ)

4 世紀末のあだ花!?アート・フォトグラフィ

5 写真に刻まれた都市の記憶

6 モダン・フォトグラフィの確立

7 前衛写真の冒険

8 フォトジャーナリズムの隆盛

9 アメリカン・ドキュメントの系譜・・

10 鏡のなかの世界 ファッション写真

11 日本の戦後写真

12 ニューカラーとニュー・トポグラフィクス

13 写真のポストモダンとは!?

写真表現の系譜

観光 飯沢耕太郎

死・戦争 飯沢耕太郎

機械 飯沢耕太郎

都市 笠原美智子

スキャンダル 高橋周平

植物 鈴木行

社会 笠原美智子

セルフ・イメージ 高橋周平

女の裸体 笠原美智子

男の裸体 高橋周平

少年・少女 飯沢耕太郎

肖像・視線 飯沢耕太郎

雑誌にみる写真メディアの影響力(ちから) 高橋周平

これだけわかれば大丈夫!写真論のポイントを探る 大島洋

異端の写真家列伝

イポリット・バヤール 金子隆一

大野井吉 飯沢耕太郎

ハンス・ベルメール 飯沢耕太郎

フレデリック・ソマー 飯沢耕太郎

ダイアン・アーバス 笠原美智子

ジョエル=ピーター・ウィトキン 鈴木行

ジョー・スペンス 笠原美智子

ジャン=フランソワ・ジョンベル 高橋周平

ナン・ゴールディン 笠原美智子

第二部 読み方編 多様な写真表現を見わたす

座談会 失敗しない写真の見方! 石原悦郎+大島洋+中山銀士

オリジナル・プリントとは何か? 山崎信

ファッション/広告写真 写真表現にパクリは常識か? 高橋周平

これだけ見れば、写真がわかる 写真集202冊に見る現代写真・入門

写真史を見わたす厳選101冊の写真集 金子隆一

本自体がおもしろい厳選101冊の写真集 鈴木行

写真集が手に入る全国主要書店リスト

オートフォーカス・カメラ全盛時代の撮影技術入門書をテストする 金子隆一

資料編

重要写真家の活動年度で見る 写真年表 作製/笠原美智子

全国主要ギャラリー・リスト

筆者紹介

巻頭言である「INTRODUCTION」には、当時の状況がよくあらわれているように思われます。抜粋してみましょう。

今年は銀版写真(ダゲレオタイプ)が発明されてから百五十年になる。写真はその誕生の前後から一世紀半の世界の瞬間(だんぺん)を写とってきたのである。アメリカの調査機関の説によれば現代人は、雑誌などエディトリアル関係の媒体は含まなくても写真が使われることの多い広告をひとり当たり毎日千六百点も見ているのだという。カメラにしても、いまや、一台も持っていない家庭の方が少ないだろう。それと意識しているわけではないが、それほど大量の写真に囲まれてわたしたちは暮らしていることになる。

(中略)

確かに写真表現は多様化をとげてきている。しかし、わたしたちは写真について、その見どころや読みどころを知っているわけではない。いい写真、すぐれた写真とはどういう写真をさすのだろうか。どうすればそれがわかるようになるのだろうか? 写真は好き嫌いで判断すればそれで充分だと思っている人はともかくとして、一歩踏み込んで写真を鑑賞し、その妙味をわかろうとするには、見る側にもそれなりの知識や広い視野、そしてコツが要求されるだろう。

(中略)

写真は目に見えるメディアである。その限りでは何も難しくはない。そこに意味や表現意図を読もうとすれば、それなりのアプローチが必要だというにすぎない。そのコツが少しでもわかりはじめれば、こんな身近でおもしろいメディアもないだろう。しかも、わたしたちは百五十年の写真の歴史を通じて試みられてきさまざまな写真表現の可能性を等距離で一望できる位置に立っているのである。本書が、イメージの宝庫へ船出する一助になれば幸いである。

別冊宝島編集部”

日々、大量の写真に触れているにもかかわらず、写真の見方、読み方、楽しみ方がわからない人が多いというジレンマがうかがわれます。はるかに気軽に写真表現に触れるようになった今日では、ちょっと想像しにくいかもしれませんが、そのように状況が変わったのは、本書のような入門書による啓蒙の成果もあるのかもしれませんね。

『わかりたいあなたのための現代写真・入門』は、前回の『151年目の写真』同様、いま再読してみると、そんな状況の変化も含め、とても興味深い一冊だと思います。

ところで、ひさびさに本書を見てみたら、読んでいなかった部分、読んでいたのにすっかり忘れていた部分も多いことに気づきました。次回は、そうした部分から、気になるところを拾い読みしてみたいと思います。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント