コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

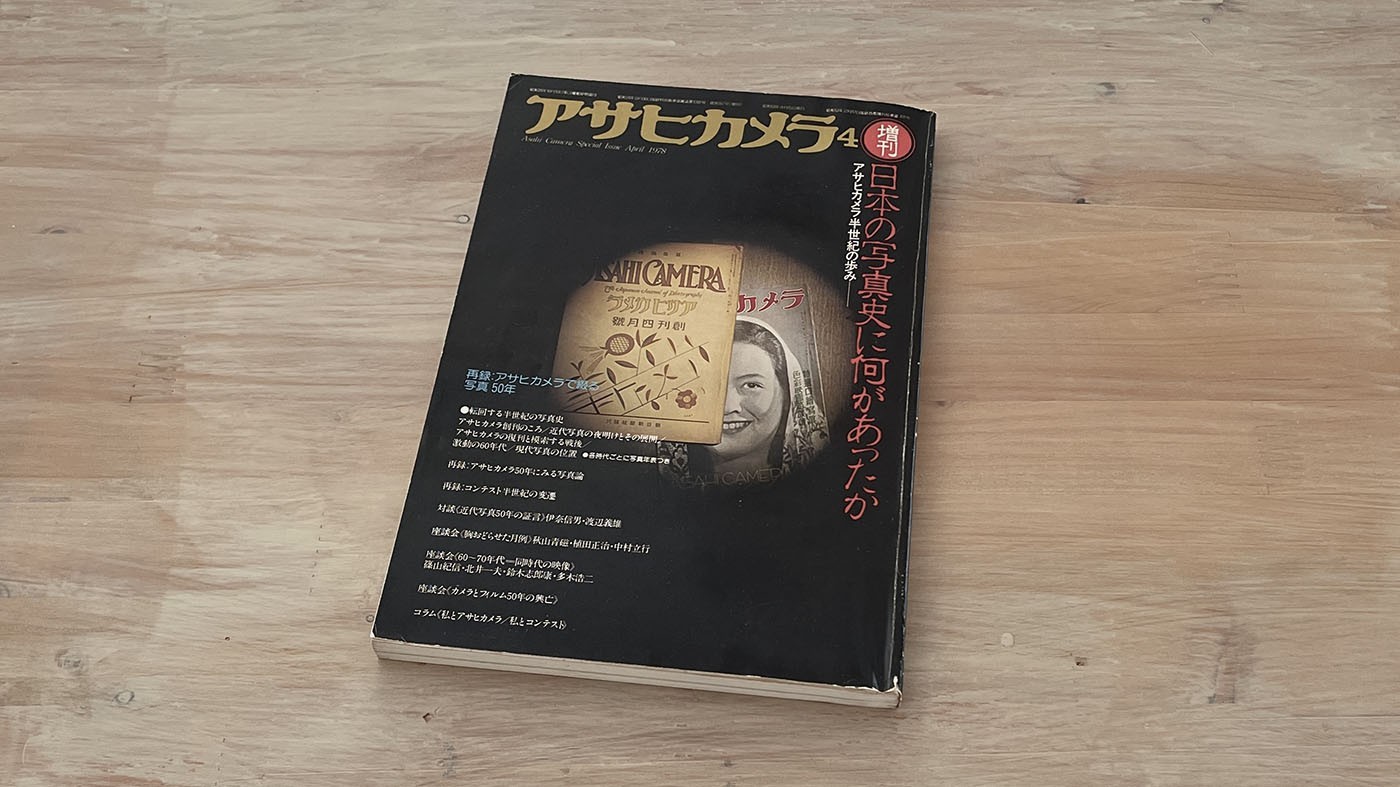

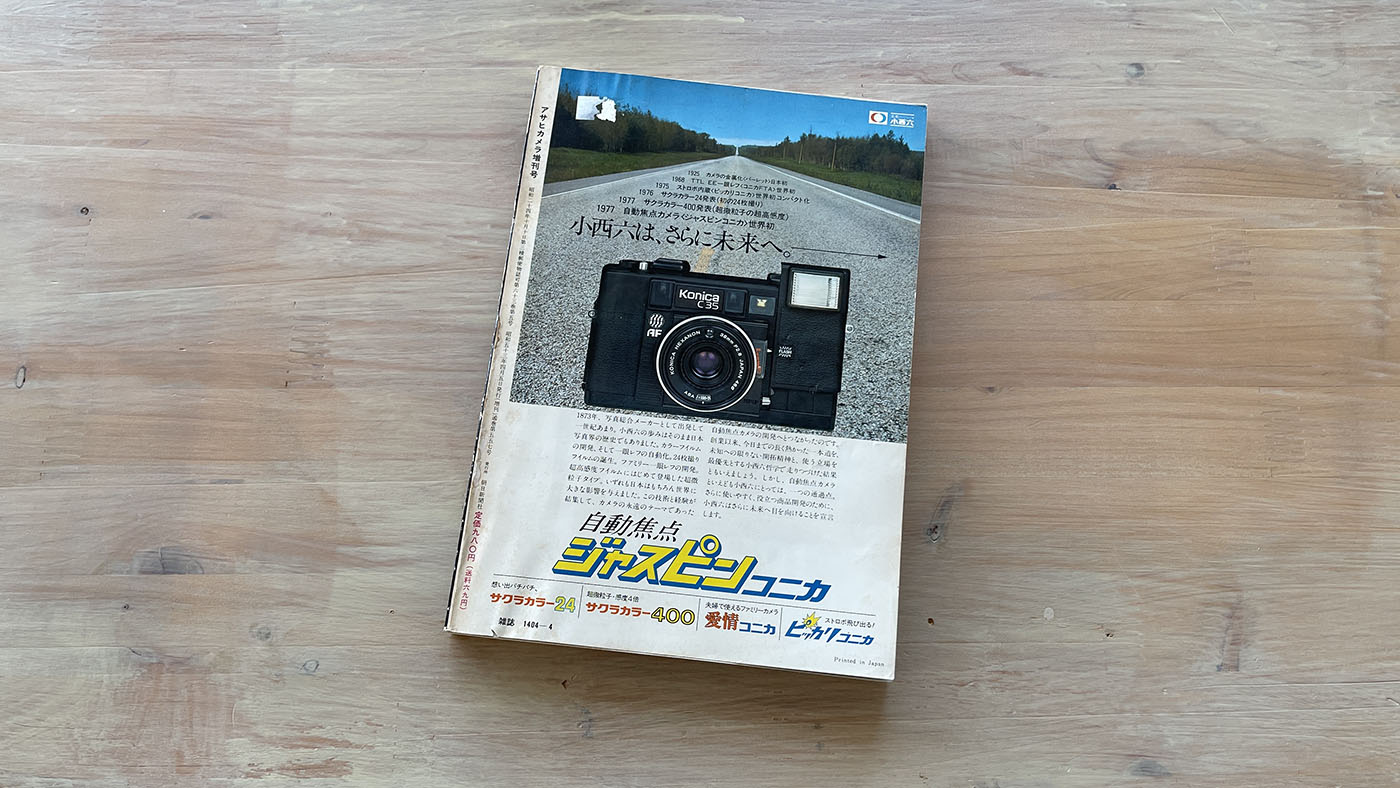

『アサヒカメラ』の1978年4月号増刊「日本の写真史に何があったか」には、増刊号ということで少なめではありますが広告が入っています。少なめな分、各社、当時におけるイチオシの機種を載せているようでもあり、時代性が浮かび上がっているのが興味深く感じられます。

ということで、今回は、同号の広告を紹介していきましょう。

まず、表紙の裏面、いわゆる表2の広告は、アサヒペンタックスME。

「そして、世界最小最軽量の話題作へ」というコピーで、国産初の35ミリ一眼レフカメラであるアサヒフレックスI型(昭和27年発売)と並べ、数々の世界初を実現してきたペンタックスの歴史を強調しています。

我が国初の35ミリ一眼レフ。世界初のクイックリターンミラー機構。世界初のTTL機構。世界初のSMCスーパーマルチコーティングレンズ。世界初の自動露出。そして今、世界最小最軽量のMX、MEを世に送って一眼レフの新しい時代を開いたアサヒペンタックス。一眼レフの歴史はペンタックスの歴史。

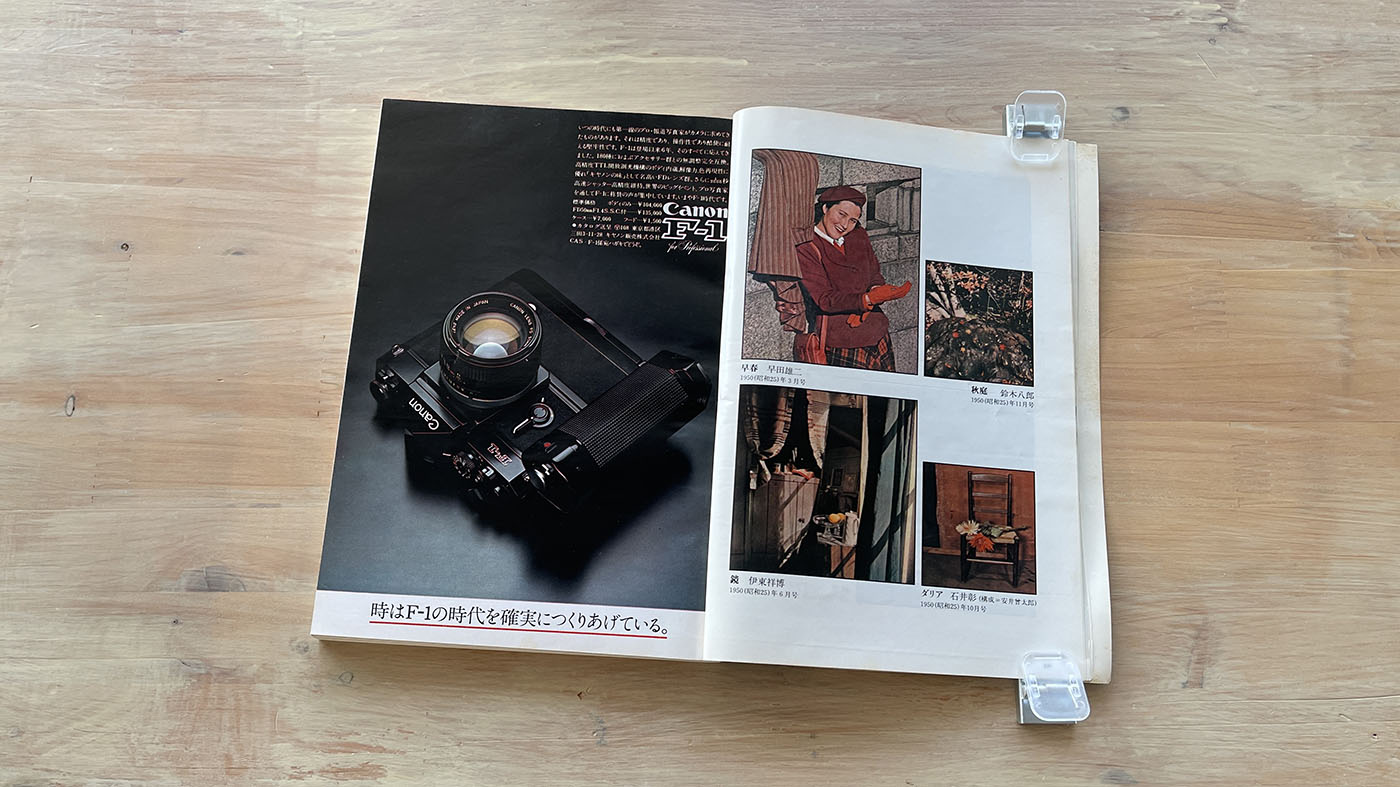

「時はF-lの時代を確実につくりあげている。」というコピーで、フラッグシップ機のF-1を掲載しているのはキヤノン。

いつの時代にも第一線のプロ・報道写真家がカメラに求めてきたものがあります。それは精度であり、操作性であり酷使に耐える堅牢性です。F-1は登場以来6年、そのすべてに応えてきました。180種におよぶアクセサリー群との無調整完全互換。高精度TTL開放測光機構のボディ内蔵。解像力、色再現性に優れ「キヤノンの味」として名高いFDレンズ群。さらに1/2000秒高速シャッター高精度維持。世界のビッグイベント、プロ写真家を通してF-1に称賛の声が集中しています。いまやF-1時代です。

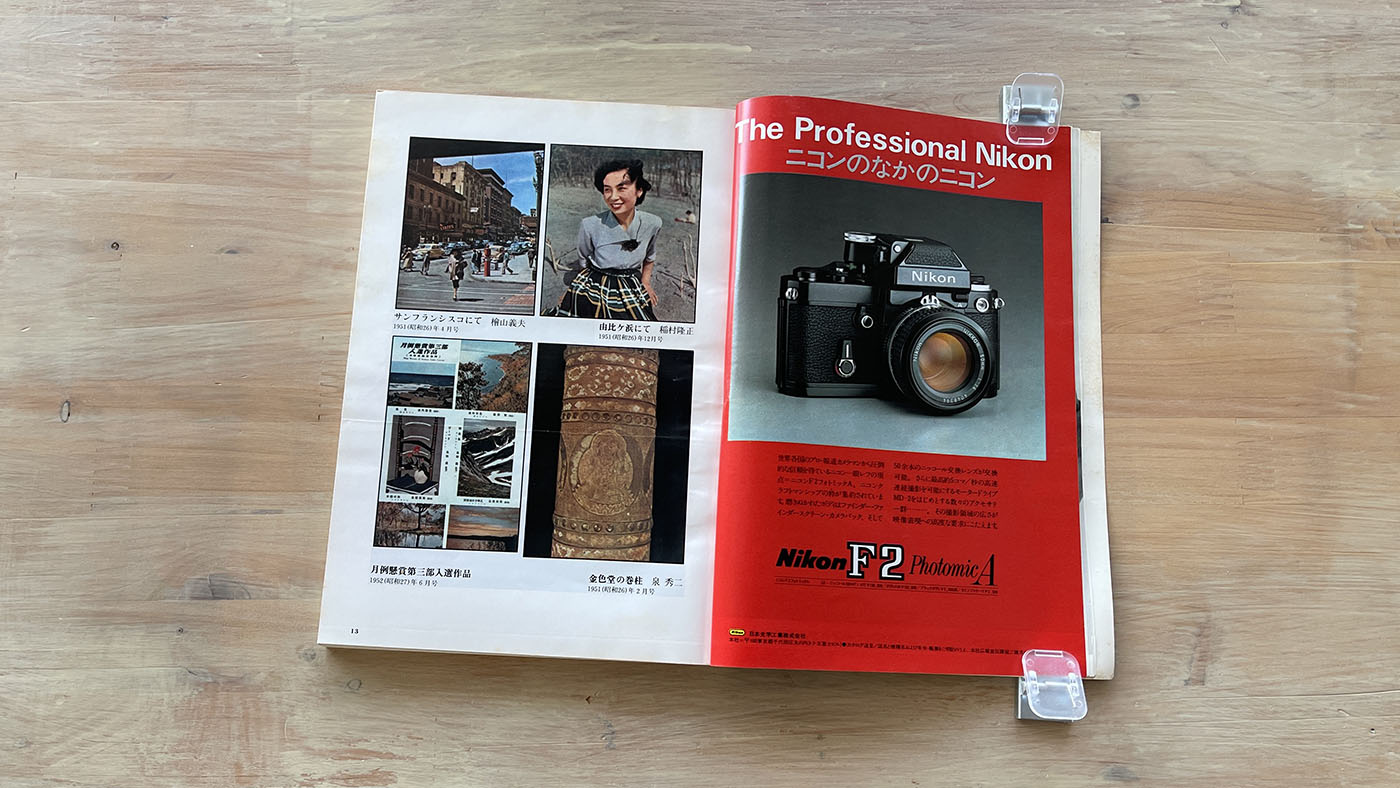

キヤノンF-1の次のページに登場するのは、ライバルのニコンF2フォトミックA。コピーは「The Professional Nikon ニコンのなかのニコン」。キヤノンとニコンのページが続いており、フラッグシップ機のガチンコ対決になっているのが面白いですね。どちらもプロに支持されていることが強調されています。

世界各国のプロ・報道カメラマンから圧倒的な信頼を得ているニコン眼レフの頂点=ニコンF2フォトミックA。ニコンクラフトマンシップの枠が集約されています。磨きぬかれたボディはファインダー・ファインダースクリーン・カメラバック、そして50余本のニッコール交換レンズが交換可能。さらに最高約5コマ/秒の高速連続撮影を可能にするモータードライブMD-2をはじめとする数々のアクセサリー群……。その撮影領域の広さが映像表現への高度な要求にこたえます。

「陰影感」というシンプルなコピーで、独自の風格を漂わせているのは、コンタックスのフラッグシップ機であるRTS。見開きページの広告で目立っています。

光があれば、そこに影がある。被写体にひそむすべてのディテールが呼吸している——ツァイスT*で写された写真。

コンタックスのツァイスT*(Tスター)交換レンズ群で撮影したフォトグラファーがいちように述べる感想、それは「立体感」。いわく、ふくらみがある。いわく、こくがある。いわく「陰影感」がある…………。つまり、ある種の「立体感」とでも呼ぶべきものを、すべてのフォトグラファーが感じとっているのです。これこそツァイスT*レンズ群がもたらす最大の描写力です。

「信頼の一眼」というコピーのリコーXRは、親しみやすさにウェイトを置いている印象です。

一眼レフに求められている機構をフル装備。プロの信頼に応える使いやすさとコストパフォーマンスに徹した新しい高級一眼レフです。

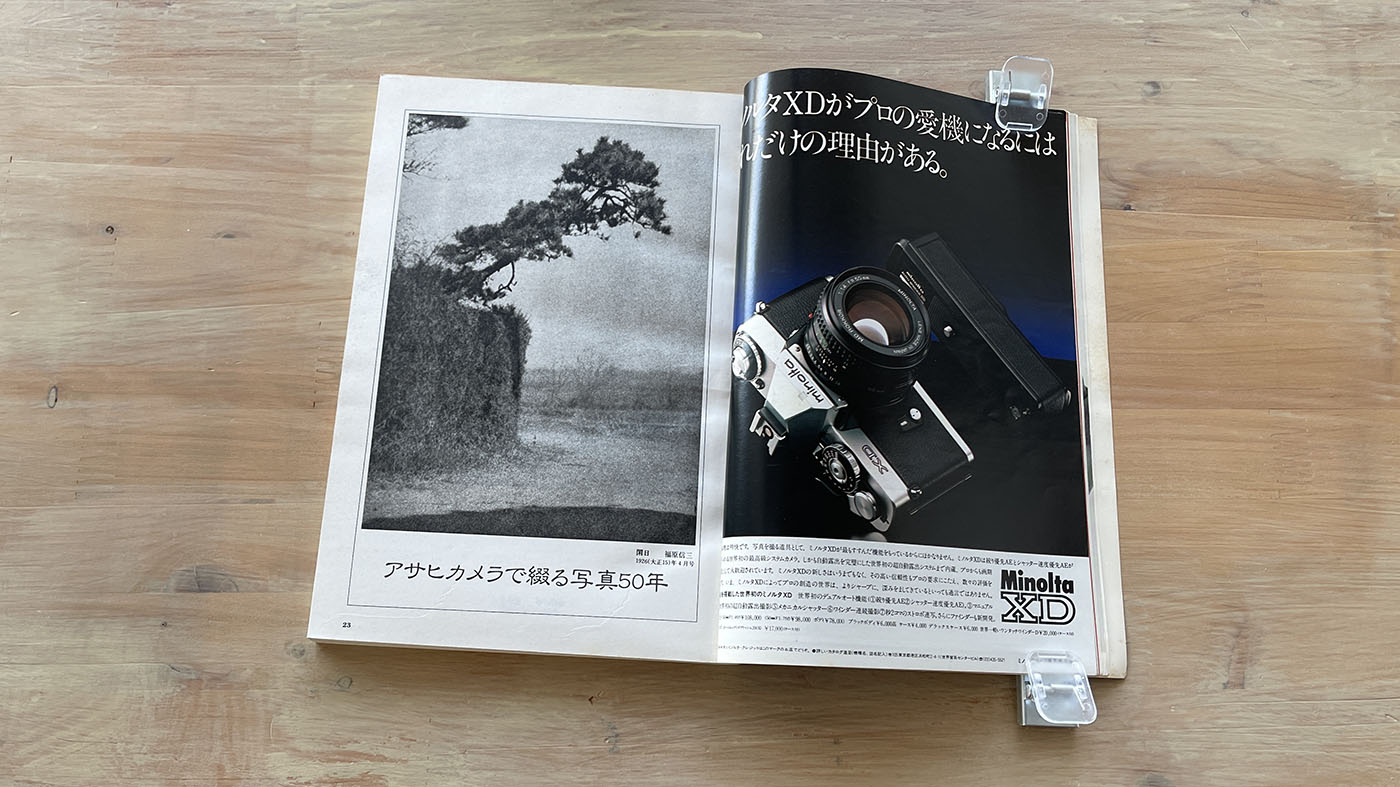

「ミノルタXDがプロの愛機になるにはそれだけの理由がある」と先進性を強調しているのは、ミノルタXD。

プロの論理は明快です。写真を撮る道具として、ミノルタXDが最もすすんだ機能をもっているからにほかなりません。ミノルタXDは絞り優先AEとシャッター速度優先AEが使いわけられる世界初の最高級システムカメラ。しかも自動露出を完璧にした世界初の超自動露出システムまで内蔵、プロからも画期的な機能として大歓迎されています。ミノルタXDの新しさはいうまでもなく、その高い信頼性もプロの要求にこたえ、数々の評価を得ています。いま、ミノルタXDによってプロの創造の世界は、よりシャープに、深みをましてきているといっても過言ではありません。

こうして各社一眼レフの広告を掲載しているなか、小西六は裏表紙の表4に革新的コンパクトカメラであるジャスピンコニカを掲載しています。

1925 カメラの金属化〈パーレット〉日本初

1968 TTL EE一眼レフ〈コニカFTA〉世界初

1975 ストロボ内蔵〈ピッカリコニカ〉世界初コンパクト化

1976 サクラカラー24発表(初の24枚撮り)

1977 サクラカラー400発表(超微粒子の超高感度)

1977 自動焦点カメラ〈ジャスピンコニカ〉世界初

小西六は、さらに未来へ。——→

初の24枚撮りなども含めた、一般ユーザーにとっての大きな革新が並んでいるのがユニークですね。

1873年、写真総合メーカーとして出発して一世紀あまり。小西六の歩みはそのまま日本写真界の歴史でもありました。カラーフイルムの開発、そして一眼レフの自動化。24枚撮りフイルムの誕生。ファミリー一眼レフの開発。超高感度フイルムにはじめて登場した超微粒子タイプ。いずれも日本はもちろん世界に大きな影響を与えました。この技術と経験が結集して、カメラの永遠のテーマであった自動焦点カメラの開発へとつながったのです。創業以来、今日までの長く熱かった一本道を、未知への限りない開拓精神と、使う立場を最優先とする小西六哲学で走りつづけた結果ともいえましょう。しかし、自動焦点カメラといえども小西六にとっては、一つの通過点。さらに使いやすく、役立つ商品開発のために、小西六はさらに未来へ目を向けることを宣言します。

この裏表紙の裏面、表3の広告がマクセル酸化銀電池の広告であるのは、前回紹介した「日本のカメラは、七〇年代から電子産業との組み合わせで発展してきた」という米谷の発言を裏付けるものでもあるでしょう。

さて、最後のページに戻ってみましょう。増刊号「日本の写真史に何があったか」の編集長は岡井耀雄(耀毅)。『昭和写真・全仕事』全15巻の編集や、写真家の評伝といった数々の仕事で、写真表現に大きな影響を与えてきた人物が、この増刊号の編集者でもあったわけです。

「編集室から」の後記の残りを引用して、紹介の締めくくりとしたいと思います。

「アサヒカメラ」も創刊から数えて半世紀を超えました。人生五十年といったのは今や昔のことで、平均寿命が驚異的にのびた昨今では、五十年ぐらいはまだヒヨコかもしれませんが、一つの区切りの道標であることだけはいなめません。休刊を余儀なくされた太平洋戦争をはさんで、「アサヒカメラ」は近代写真の発展のなかで、どのような役割をはたし、どんな位置を占めていたのでしょうか。その五十年にわたる全史を、単に本誌だけでなく、その周辺との関係で、じっく見直したいと思ったのが、この別冊特集の編集方針でした。さて、その意気まことに壮ですが、いざ作業にかかると大変でした。なにしろ昔の写真や論文を掘り起こし、それを全体の中で位置づけて取捨選択するのは並たいていではないからです。物事なんでもそうですが、前へ進む仕事よりも過去の発掘には倍の逆噴射のエネルギーがいるものです。複写カメラのシャッターは鳴り通しで、古い書庫から日の目を浴びた写真は五百点余に及びました。五十年の日本写真通史の貴重な一巻として皆さまのお目にかかれば幸いです。(輝)

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント