コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

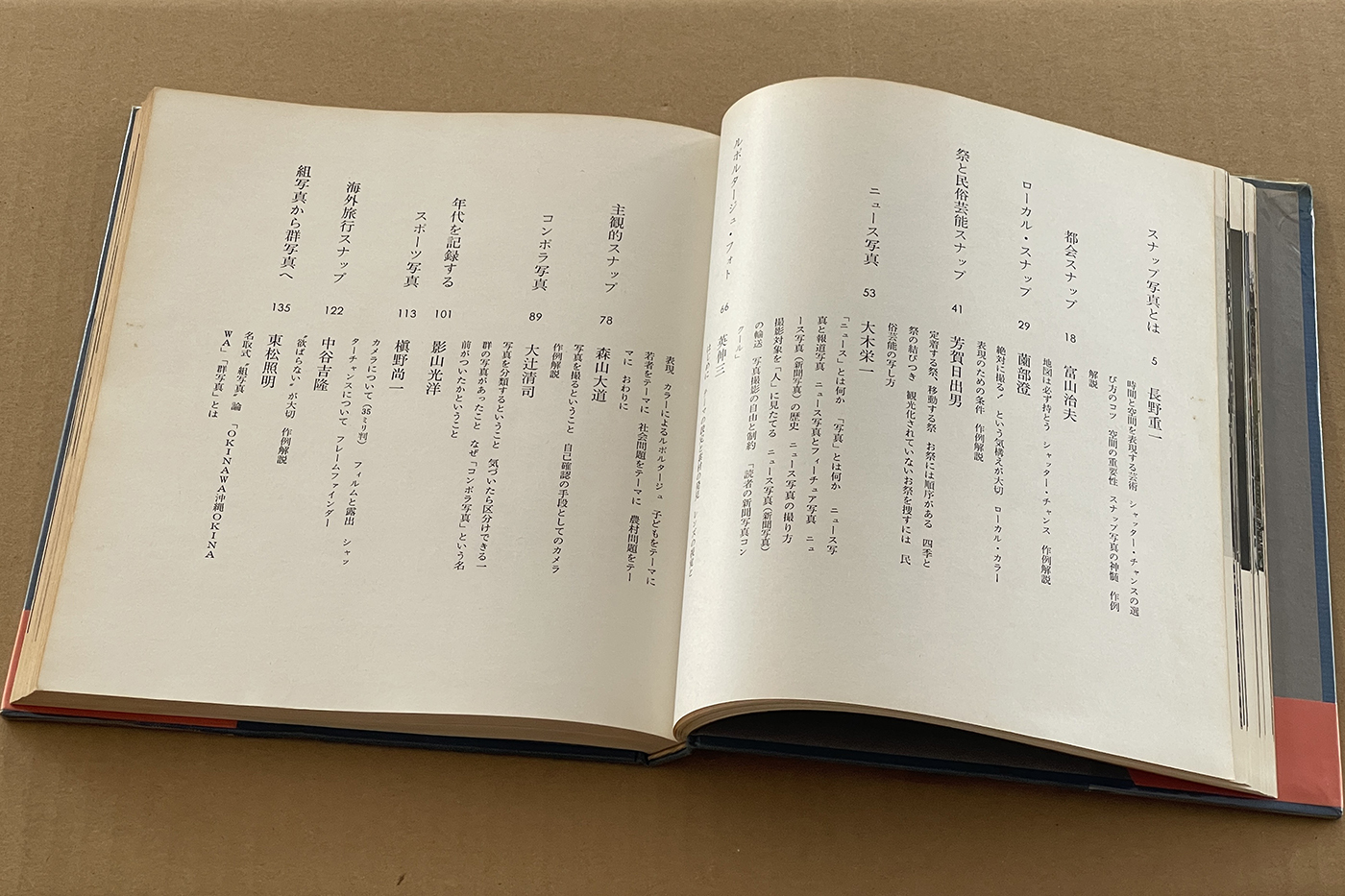

その1で目次を紹介したように、巻末の「私のスナップ写真」コーナーを別にすると、本書のトリを飾るのは、東松照明による「組写真から群写真へ」という章です。

興味深いのは、この章には、まったくスナップ写真の話が出てこないことです。代わりに論じられているのは、タイトルのように組写真と群写真についてです。ただし、ここで議論の俎上に載せられているのは、組写真一般ではなく、名取洋之助による組写真論です。

……いま振返ってみると、名取氏は、“組写真”を考える当初において写真の生理を見誤り、文章構造に短絡して論をすすめたとしかいいようがない。文章の約束ごとを写真に当てはめ、これが“組写真”だといわれると、たいていの人は分ったような錯覚におちいる。だが、それは言葉の魔術である。一枚写真=単語、組写真=文章という定式を疑わない限り、名取式“組写真”論は、既成の文法に依拠しているがゆえに写真するもの以外の誰にも受入れられる常識として、大手を振って罷り通る危険がある。

名取式“組写真”論は数々の名言?を後世に残した。

こうして東松は、名取洋之助による組写真論への批判、というより、全否定といってもいいような思考を語りつつ、写真集『OKINAWA沖縄OKINAWA』の構成を説き、独自の群写真という方法論を展開していきます。

写真と写真を組合わせるのは、単写真のおしゃべりを止めさせるためではなく、逆にさらに多くのおしゃべりをさせるためだ。はっきりとした意図を持って、写真を複数で提示すれば、それは単写真の持つ音量をさらに増幅する。このような群としての写真を、ぼくは、名取氏のいう組写真と区別するために、“群写真”とよびたい。

群写真は写真をマッスとして、星雲状の塊として提示した状態をいう。したがって、ストーリーをもたぬ群写真では、五Wも起承転結も問題とはならない。群写真は、名付けられる以前のさまざまな現実の対応物として、見るものの前に投げだされる。群写真は、自ら全体の方向性を示しはする。だが、写真の意味付けはやはり文字によるしかない。

ここでの名取洋之助への激しい批判には、背景があります。それは、「名取・東松論争」と呼ばれる、『アサヒカメラ』誌を舞台にした1960年の論争です。

発端となった名取洋之助による「新しい写真の誕生」(『アサヒカメラ』1960年10月号)では、東松照明と長野重一、ふたりの写真を比較しつつ論が進んでいきます。「長野はずっとオーソドックスな報道写真の仕事をつづけている」と述べる一方で、「東松は途中で大きく転進した」「東松はこの報道写真の、特定の事実尊重を捨てた」と述べています。

ここでは、この論争に踏み込むことはしませんが、こうした背景を念頭におきつつ、いま一度目次を見てみると気づくことがあります。それは、ここで対比されている長野重一が、本書のトップバッターを飾っていることです。

長野による「スナップ写真とは」という章は、きわめてオーソドックスに展開されています。

写真のジャンルでは、その世界だけにしか通用しない特別な言葉使いがある。それも、写真のメカニズムやテクニックに関する特別な専門用語だけでなく、普通に使われる言葉に、ある特別な意味をこめて使用している。“スナップ写真”という言葉もその一つである。スナップ・ショットという、早取り写真とか即興的に撮影した写真という意味の言葉を、風景とか人物とか静物などという言葉と並列的にあつかい、写真の表現形式の一つのジャンルをあらわす言葉として、このスナップ写真という言葉が使われている。

このあと、シャッター・チャンスやフレームなどに言及しながら、非常に具体的なコツを含んだ次のような結論を導いています。

スナップ写真の神髄は、揺れ動いている現実を、一つの小宇宙として、小ぢんまりと絵画的にまとめあげることではなく、過去から現在に、さらに現在から未来につながるものとして、写真的な時間と空間に置きなおすことであることを、これまでに述べてきた。しかし、そのためには、カメラのファインダーの中だけで対象を見つめないで、複眼で対象を把握することが重要である。カメラのファインダーの枠の中だけでみると、その枠からはずれた外の世界が分らなくなって、どうしても小ぢんまりした写真にまとめてしまいがちである。それではせっかくのスナップ・ショットの機能を殺してしまうことになってしまう。両眼を開けて、ファインダーの枠の中とその外とを、同時に見ながら撮影することがスナップのコツといえるだろう。

本書の構成が、かつての「名取・東松論争」を意識したものかどうかはわかりませんが、結果的に、長野重一と東松照明の違いをはっきりと照らし出す内容、構成になっているのも、大きな見どころであるように思えます。

参考までに、その1からその3までに触れた作家の生年を確認してみましょう。中平卓馬(1938年)、三木淳(1919年)、森山大道(1938年)、大辻清司(1923年)、小川隆之(1936年)、富山治夫(1935年)、東松照明(1930年)、名取洋之助(1910年)、長野重一(1925年)。

中平卓馬や森山大道が30代前半、東松照明がようやく40代、大辻清司が40代後半。出版された1970年における、これらの人物の年齢を想像しながら読むと、本書がいっそうアクチュアルに感じられてくるのではないでしょうか。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント