コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

非常に個性的なデザインですが、FDレンズだけ“浮いた”印象です。すでに絞り環は無用とも言える存在ですからAポジションに合わせると他のF値表記が泣いているようにみえます。なんだかんだで遊ぶのに適しているのはA-1までだったかなあとも思うのです。

いよいよフィルムキヤノンカメラのお話も大詰めになってまいりました。今週はキヤノンT90を取り上げることにします。

そうです。Tシリーズの最高級機にしてフラッグシップNew F-1よりもはるかに多機能、高性能な一眼レフでありました。けっこう今でも熱いファンがいますね。

全体のフォルムや一部の機能がEOSの初号機と同様のところもあったりして、いやAFのないEOSみたいな感じがしてしまうわけであります。もっとも世の中はミノルタαショックのころですからねえ、MFのままでも世間を脅かす必要があったんだろうなあ。

デザインはルイジ・コラーニ。ニコンのジュージアーロに対抗したかったんでしょうか。

全体のフォルムは流線型で、とんがったところがありません。そういや、発売前にプロの一部にプロトタイプを配り、モニターをしたそうですが、そのプロトタイプ機はエンブレムの表記がなくてのっぺらぼうだったそうです。それがよかったんだと、モニターになったカメラマンが言っていたことをよく覚えています。

往時の保守的な評論家が「溶けたチョコレートが冷たくなって固まった」みたいにデザインを評していましたが、このようなデザインのカメラは筆者はオサレなファッションとか撮影するカメラマンが主に使うのかと思っておりました。

カメラの右側面のカバーの下にも設定ボタンあります。まるで隠し部屋ですね。単写とか連写とかの切り替えとか途中巻き戻しボタンとか、ファインダー内表示の切り替えとか。

ところが筆者と同年代を中心としたとくに報道畑で仕事をしていたカメラマンのみなさんも登場と同時にT90をけっこう購入されましたね。

理由は単純で1/250秒でのシンクロすることが可能だったからです。ニコンを使う報道畑のカメラマンが、F3ではなくて、New FM2やFE2を重宝したのと同じ理由ですね。

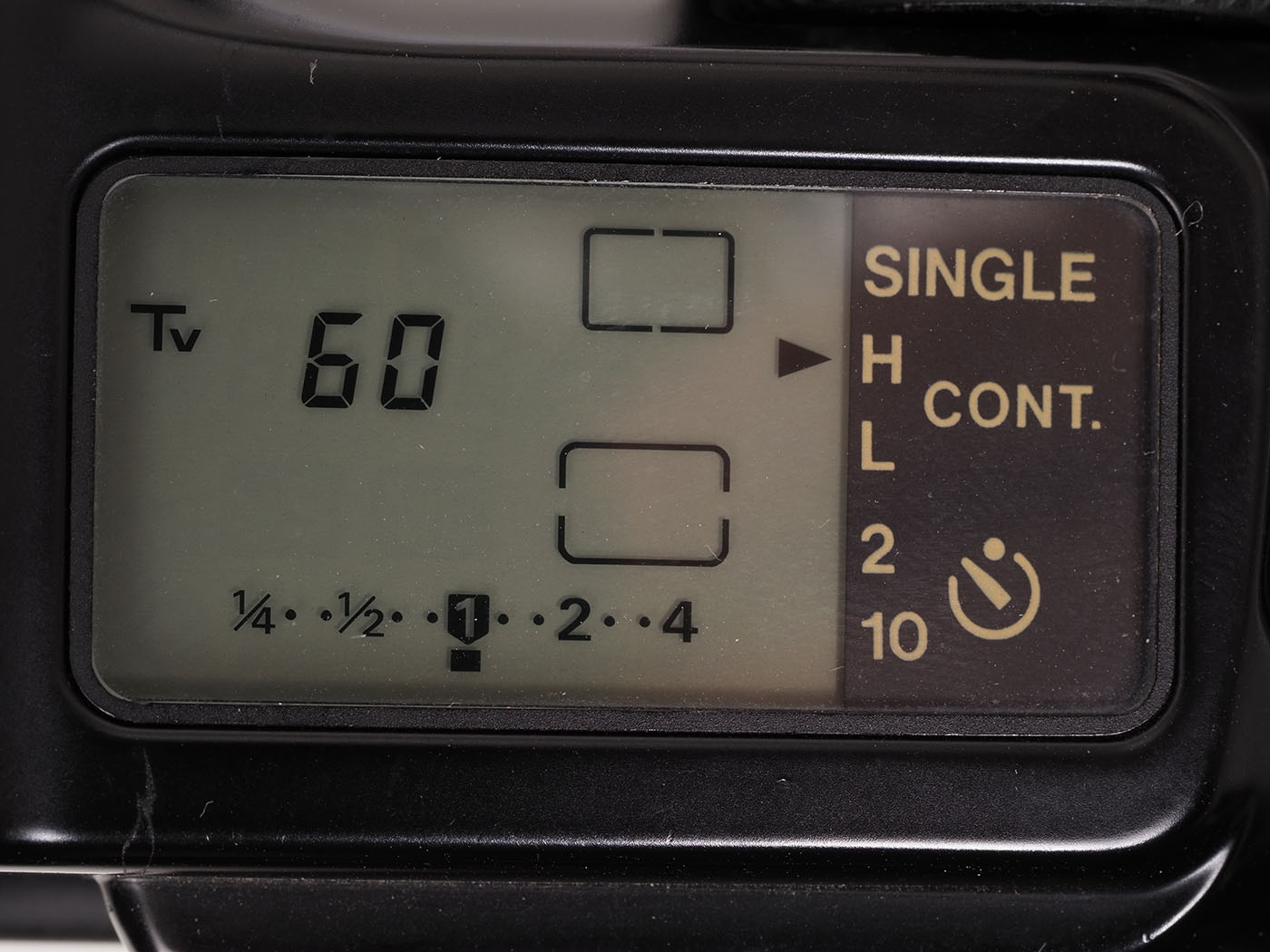

カメラ上部にあるLCDです。普通に見やすいので問題なく。30年経てもあまり変化はないところを見ると、高価なデバイスを使用したのかな。

とにかく当時の報道畑のカメラマンは、日中シンクロ撮影をしたいわけです。いや、みなさんマーティン・パーのような写真を撮りたいというわけではなくて、光線条件を選べない事件、事故現場などでは被写体を確実に捉えるため、まずはストロボありきの撮影というのはよくありました。ごくろうさまです。

T90では専用スピードライト300TLを使うことでTTL調光を可能にしていましたが、ご同業のみなさんはあまり使用していなかったんじゃないかなあ。でも、FELなんかはうまいこと使うと役立ちそうですけどね。

そいいえばT90にはシンクロターミナルが省略されていました。もちろんホットシューにアダプターをつければ問題はないのですが、これ、忘れたら厄介ですよね。そこでっキヤノンはストロボを多用するユーザーのためにシンクロターミナルをペンタプリズム部に増設するサービスを実施していました。

久しぶりにひっぱり出したわがT90ですが、シャッター幕に油が見えますねえ。放置プレイしてたからかあ。残念です。修理に出すか。フィルム装填は容易です。

T90はカメラマンの労苦を軽減することができる自動化を達成したとアナウンスされています。スペックもすごいんですが、どうなんでしょうか、T90でもAEで撮影していたプロカメラマンっていたのかしら。筆者は存じ上げないのですが。

AEはマルチモードですね。プログラムAEなんか標準プログラムシフトを中心として、テレとワイドを3種に分けることで計7種のラインから選択できる「バリアブルシフト・マルチプログラム」なんていう機能もあります。

モード切り替えボタンとか多重露光とか、ちなみに撮影モードダイヤル方式を採用していないのは好きです。半球のボタンなのはコラーニの指示なんでしょうね。

つまり撮影モードを切り替えるよりも、プログラムAE設定のままお前の好きなラインを選べみたいな考え方でしょうか。ただね、T90の場合は絞り環だのボタン類とか、おまえの勝手な設定にするんじゃねえよ的な雰囲気もあるんだよね。

より自動化が進んだことで、いじくる部分が減ったわけ。もしAEをフルに活用して、撮影者はフォーカス合わせのみ気にしてくださいな的な雰囲気があるわけですよ。残すはAFだけみたいな状態になりました。

測光方式もNew F-1のようにファインダースクリーン交換しなくても行うことができますから便利ですなあ(笑)。

背面です。下部にメインスイッチとか露光補正用のボタンとかありまして、上のボタンはプログラムAE時のシフトを切り変えるのが目標。

もちろんスポット測光も選べて、8点までのマルチスポットも可能です。これではオリンパスOM-4みたいじゃあないですかねえ。画面内で8点も測光して演算したら、平均測光みたいにならないのかなあ。これも使い方は悩ましいですよね。

興味深いのは、フィルム巻き上げモーターと巻き戻しモーター、シャッターチャージモーターの3モーター方式を採用していることですね、仕事をそれぞれ個別のモーターで行うわけですね。

内蔵モーター巻き上げは最高速4.5コマ/秒ですが、バッテリーは単三4本だけというのも、その省電力ぶりが脅威にみえたほどでした。それまでのモータードライブって、12本の単三電池を使用するものも珍しくなかったからです。その重さだけで萎えますね。

バッテリーホルダーです。単三4本の予備を用意して、大量撮影に備えるカメラマンもいました。

ちなみにバッテリーの電圧が落ちてくると、自動的に低速の給送に切り替わります。同時にチャージモーターも低速になるようです。これもよくできております。

操作感触、動作のシーケンスも全体としては良好ですね。撮影者がやるこというか、写真制作にあたり介入する余地というか判断は減っています。これを負担が軽減されたと考えるかどうかは撮影者次第ですよね。

当時では考えられるだけの自動化できる機能を積んだT90ですから、αショックに滅入ることなく、そこそこの数は出たと思うのです。ところが中古市場では状態のよい個体が減りつつありますねえ。

これはどうなんですか、やはりカメラは長期にわたる使用を前提としてはいなかったと判断したほうがいいのかなあ。他メーカーも含めて、同時代のマルチモードAE機などは、もちろん中身は電子部品の塊みたいなところもあるでしょうから、使用を続けてもお休みさせても、これらは自然とヤレてきます。

旧FDレンズを装着しました。互換性があるから別に普通に使えますけど。ただねえどうにも祖父とは折り合いが悪くてねえという印象です。

ウチにも一時ですが複数台のT90があり、仕事カメラとして活躍したこともありましたが、いまや生き残ったのは2台だけですからね。でもね、いいカメラだと思いますよ。しばらく使用しないと使い方を忘れたりしますけど。

来年で登場から40年を経るT90なのですから無理もないわけですが、筆者のような年寄りになりますとT90なんか、わりと最近出たカメラじゃん、AEに甘えるなよとか思うわけです。ああ、だからNew F-1の存在意義があるのか。あまりしつこいと、また老害とか言われちゃうんだよね。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント