コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

キヤノンP ブラックボディ。シルバーは多いのですが、ブラックは最近見かけなくなりました。カメラランクとしてはエントリー機なのに、ブラックを用意したのは大したものです。ペイントの質はキヤノンF-1のそれに近く塗装の厚みがあって好みです。装着しているキヤノン35mm F1.8は写りは大したことないのに(笑)、最近なぜか価格が暴騰して驚いています。

話題になるカメラではありませんが、筆者は小型軽量廉価なキヤノンEOS RPのヘビーユーザーであります。小商いでもすぐにモトがとれたコストパフォーマンスに優れたモデルですね。

RPというネーミングはどこかで聞いたことがあると思ったのですが、キヤノンのアナウンスでは「P」はフランス語の「ポピュレール」(Populaire)の意味からとられたようです。

これは一眼レフの「キヤノンフレックスRP」(1960)やレンジファインダーカメラの「キヤノンP」(1959)と同じクラスのカメラということであります。

じつはこの個体は3.11の時に仕事場のロッカー内で被災。シェイクされてしまい、外観のあちこちが凹んでしまったのです。かわいそうになり、修理に出して、調整のついでにあちこちを叩き出してもらいました。

ちなみにEOSシリーズで「P」がネーミングに冠されるのは初めてということです。いまふうな言い方だと、エントリー機と呼ばれますかね。最近では聞かなくなりましたが「大衆機」という昭和感の強い呼ばれ方もありましたね、下町の食堂を思い出します。

今回ご紹介しますのはキヤノンPです。コストパフォーマンスに優れたレンジファインダーカメラです。マウントは他のレンジファインダーキヤノンと同様に、ライカスクリューのレンズと互換性があります。

キヤノンPはデザインのシャープ感が素晴らしくいいですね。前面から見た、ファインダーの窓のデザインにVI Lのような枠のない感じがスッキリとしているので個人的に好きです。

キヤノンレンジファインダーカメラの共通する、手に馴染むとは言い難い、ボディの角が手のひらに当たる時の適度な抵抗感も特徴です。そこそこに重たいのは真鍮のカバーの厚みのためもあるのでしょう。

キヤノンPのレビューで有名なのは『アサヒカメラ』のニューフェース診断室でした。掲載号は1960年5月号。

外づけの35mmファインダーをつけてみます。ボディ側には、ファインダーと連動させるパララックス補正ピンが省かれているので単独でパララックス補正することができるタイプのファインダーをつけています。

ファインダーに関してボロクソの評価がされています。35、50、100ミリのフレームを全て入れたのはいいのですが、アルバダ式のファインダーにしたため、ブライトフレームは春霞がかかったように視野がすっきりしない見えかたをするということで評価を落としてしまいました。

この時の診断室の「ドクター」のひとりにはライカの神様である木村伊兵衛がいます。当然、このようなファインダーを許すはずもありません。ライカM3やM2と比較して、勝負になるわけもないと思うのですが、相当にいじわるです。

本機のファインダー倍率は等倍というのはすごいと思います。ただし、筆者は眼鏡使用者だから35ミリのフレームはすべて見渡すことは事実上不可能ですね。せっかくパララックス自動補正機能が内蔵されているのに、これを生かすことができていないわけです。

同時代のニコンS3もファインダーはアルバダですが、こちらはパララックス補正機構は省かれていましたので、キヤノンPは相当に頑張っていたわけです。でもこの特徴を生かせるのは裸眼で問題なく使用できる方のみでしょう。

裏蓋を開いた状態です。ステンレススチール製のシャッター幕にシワが寄る現象はこの時代のキヤノンレンジファインダーカメラの共通した特徴。実用上は問題はありませんが美しくないですね。

実際にキヤノンPのファインダーを覗いてみると診断室の評価どおりで、すべてのフレームは出たままですから賑やかで、たしかにアルバダ式特有のギラギラ感もあります。しかも、フレームがたくさんあるので、視野を妨害する感があります。ファインダーを見るたびに昔の米国のSFドラマ「タイムトンネル」を思い出したりするわけです。そんなの誰も知らないか。

それにしても、視野率が至近距離で95パーセントというのはレンジファインダーカメラとしては最高峰に位置している性能のはずですが、ニューフェース診断室はライカM2は100パーセントだから、もう少し頑張れと述べているし、基線長が短いために倍率を等倍にしたことを「悲しさ」と表現しているのです。そこまで言うのか。

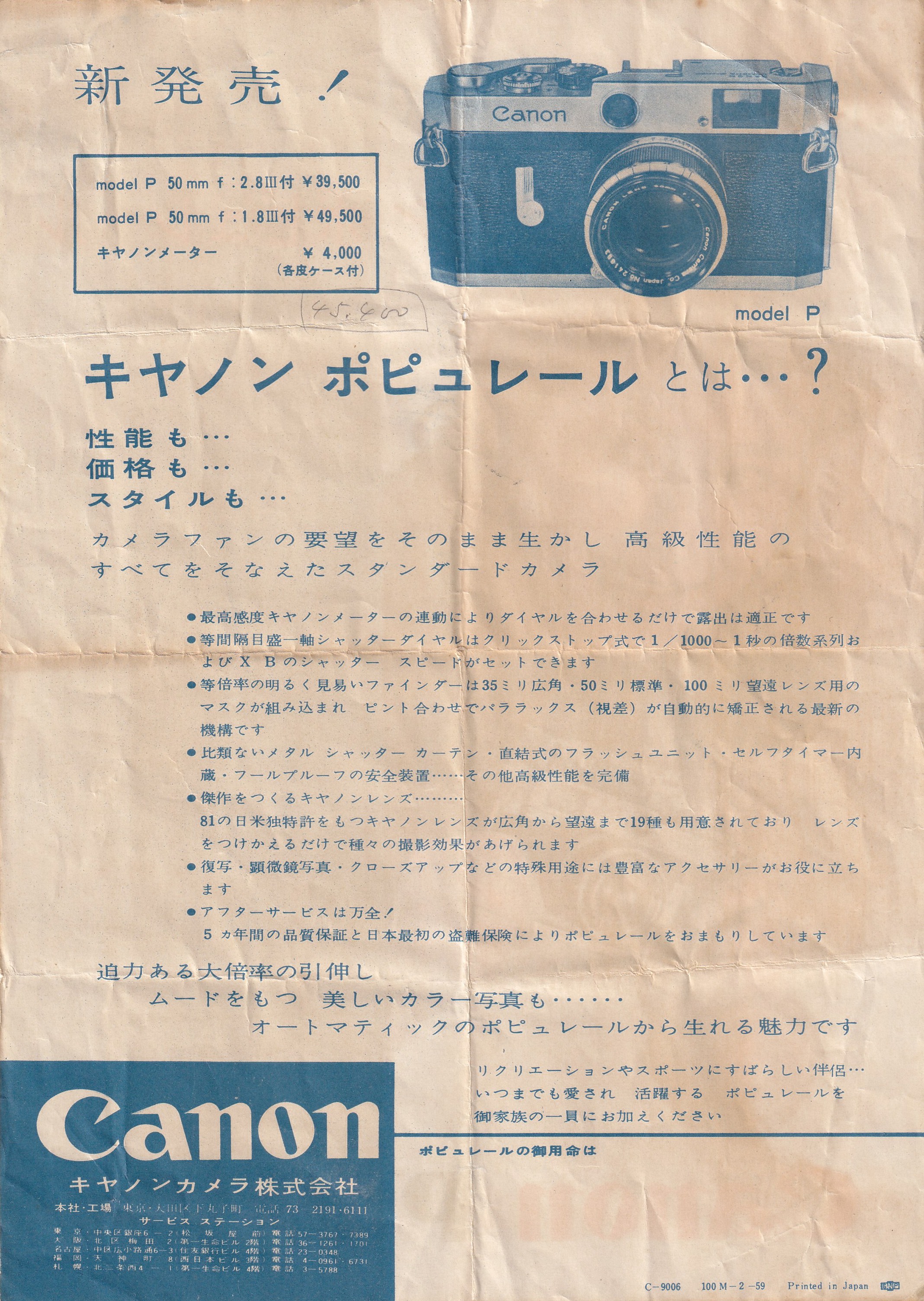

発売当時のキヤノンPのカタログです。若い世代をターゲットにしていることがわかります。この女性はいまおいくつになられているのでしょうねえ。

1960年の大卒初任給平均は13,000円。キヤノンP+50mm F2.8つで定価39,500円。3倍したわけですからおいそれとは購入できません。それでも「ポピュレール」だったのです。キヤノンEOS RP+標準ズームなら現在の初任給でも買えそうです。当時のカメラの価値がいかに高いものだったかわかります。

ライカM3ではファインダー倍率が等倍に近いことが評価の一つになっているので、これでは混乱してしまいます。もともと、レンジファインダーカメラに視野率を求めても仕方ないと思うのですが、現代とは違うなあと。

35mmレンズを使用する場合は、全視野の視認を確保するために筆者はキヤノン純正の35mm外づけファインダーを装着することもあります。ただし、本機には、内蔵フレームにパララックス自動補正機構はあるのに、外づけファインダー用のパララックス補正ピンはありませんから、パララックスが気になる人は、ファインダー側でこれを補正するタイプのものを使用する必要があるわけです。

シャッターはステンレスに特殊な黒い樹脂を塗布したものとありますが、これは高級機のVI Lなどと同じでしょう。布幕と異なり、レンズを太陽光に向けても穴が開く心配はありません。ただ、どうしてでしょうか。本機のシャッター音はVI Lと比較すると、シャッター音が大きいように感じるわけです。“バチャ” っという品のない大きな動作音がしますが、これはなぜでしょうか。シャッターブレーキなどの構造上の問題でしょうか。

シャッター幕は表面にシワが寄っている個体が多いようです。これは、決して元に戻ることがなく、見た目が美しくないのは問題かと思います。

おおよそ、25年ほど前のころになりますか、ライカブームといわれたころ、筆者のまわりではキヤノンPを所有する若者が多くいたように記憶しています。

発売時の広告にあるように「若い世代のカメラ」はずっと続いて現在に至るというわけです。生産台数は約10万台と言われており、現在でも中古市場では廉価に販売されていますが、以前よりも良質な個体は少なくなったように思います。入手するなら早い方が良さそうですぜ。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント