コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

装着のFL50mm F1.4IIは銘玉ですね。レトロデザインですが、作りはいいですね。これが、発展してFD50mm F1.4S.S.Cとなるわけです。

今回は唐突ですが、いやいつも唐突ですね、気まぐれともいいます。キヤノンFT を取り上げてみます。正確にはFT QLなのかな、まあいいや。

ただね1971年に出たキヤノンFTbじゃないですから。お間違いなきよう。FTであります。理由は単純で、このところ、1960年代のカメラ雑誌で調べ物をしていて、1966年の発売以降、やたらとキヤノンFTの広告がとても目につくように感じたからです。

当時としてはえらくチカラが入っている印象です。広告のキャッチコピーに出てくるのは「焦点測光」というものでありました。

「そこで焦点測光」とか広告に書いてあると。おお。そうなのか、世界で一番いい測光方式なんじゃねえか?とか人の良いココロの綺麗な筆者はそう信じるわけです。

今のデジタルカメラだと、センサーで測光するのはもはや常識で、筆者など、それこそが、「焦点測光」なのではないかと思ってましたけどね、少し違うか?違いますね。

FTが登場した大昔はもちろん異なりました。あれから60年ですよ。筆者なんか信じてもらえないかもしれませんが小学生ですぜ。

シャッタースピードダイヤルの周りはシルバーだったり。後継のFTbは真っ黒くろすけなのに。巻き上げレバーは金属剥き出しですね。昔と違って、親指の皮が剥けるほどフィルムを回すことはないかからこれでいいか。

キヤノンのアナウンスですと、「焦点測光」とはカメラ内にあるCds測光素子までの距離が、焦点面と等距離におかれていることが、その特性だとあります。

具体的にはフォーカシングスクリーンを構成するコンデンサーレンズ斜め45度に切断し、12%に相当する部分に蒸着を施してハーフミラー化、入射光を反射させて、Cds測光素子へと導きます。なんか距離とか関係なさそうですし、特別に複雑なことをしているようですが、キヤノンF-1も同様の方式で受光素子に光を導いているし、後継機のFTbもそうだよね。

それでもTTL測光に関して、気合い入れている感じがいいわけです。ふつーの一眼レフみたいに、アイピースの脇にCds仕込みました、はいおしまいという感じではないわけ。でもね変な場所に光を導いちゃってるからその分ファインダーは暗くなるんじゃね?

はい、そのとおり。コンデンサーに仕込んだハーフミラーのおかげで、FTのファインダー中央の長方形部分が暗いんですよ。キヤノンF-1も暗いもんね、でもFTはそれより暗いよね。画面中央なのに邪魔くさいわけです。でもさ、この暗い部分が測光域と考えればなかなかイケる感じしますよね。

でもな、FT よ、おまえさ「焦点測光」というキャッチ使ってさ、実際に機能的にネガな部分の機能をごまかしてんだろ。あ?

と、いうのはFTは「TTL絞り込み測光方式」なわけですわ。

フィルム装填にはQL(クイックローティング)方式を採用。フィルムのリーダー部を指定位置に置き、そのまま裏蓋閉めて、から送りすると、あら不思議。フィルムが間違いなく巻き取られていきます。今も昔もフィルム装填はフィルムカメラを使うにあたり最も難しい作業かも。キヤノンF-1にはこうした機能はなしです。

昨今は絞り込み測光方式をご存知ない方も多いと思うけど、簡単にいえば設定絞りまで実際に絞り込んだ状態で測光するという方式なのです。

一眼レフ用のレンズは機構的な進化により「自動絞り」が採用され、デフォルトの状態では、開放絞りになっているのが普通になりました。

つまり、ファインダー上では、常にに開放絞りでの状態の視野で被写体を観察したわけです。これはフォーカシングを容易にするためですね。F11とか絞ると暗くてピントが合わせづらくなりますからね。自動絞りのレンズはシャッターを切ると同時に設定値絞りまで自動的に絞りが動作し、露光を行うわけです。

だから、慣れないと開放値で撮影しないかぎりは、ファインダーにおけるレンズ開放絞りの像と、実際に絞り込まれて撮影された写真の印象が異なることに驚くことになります。一眼レフにおいても撮影者は予知能力が必要なのです。

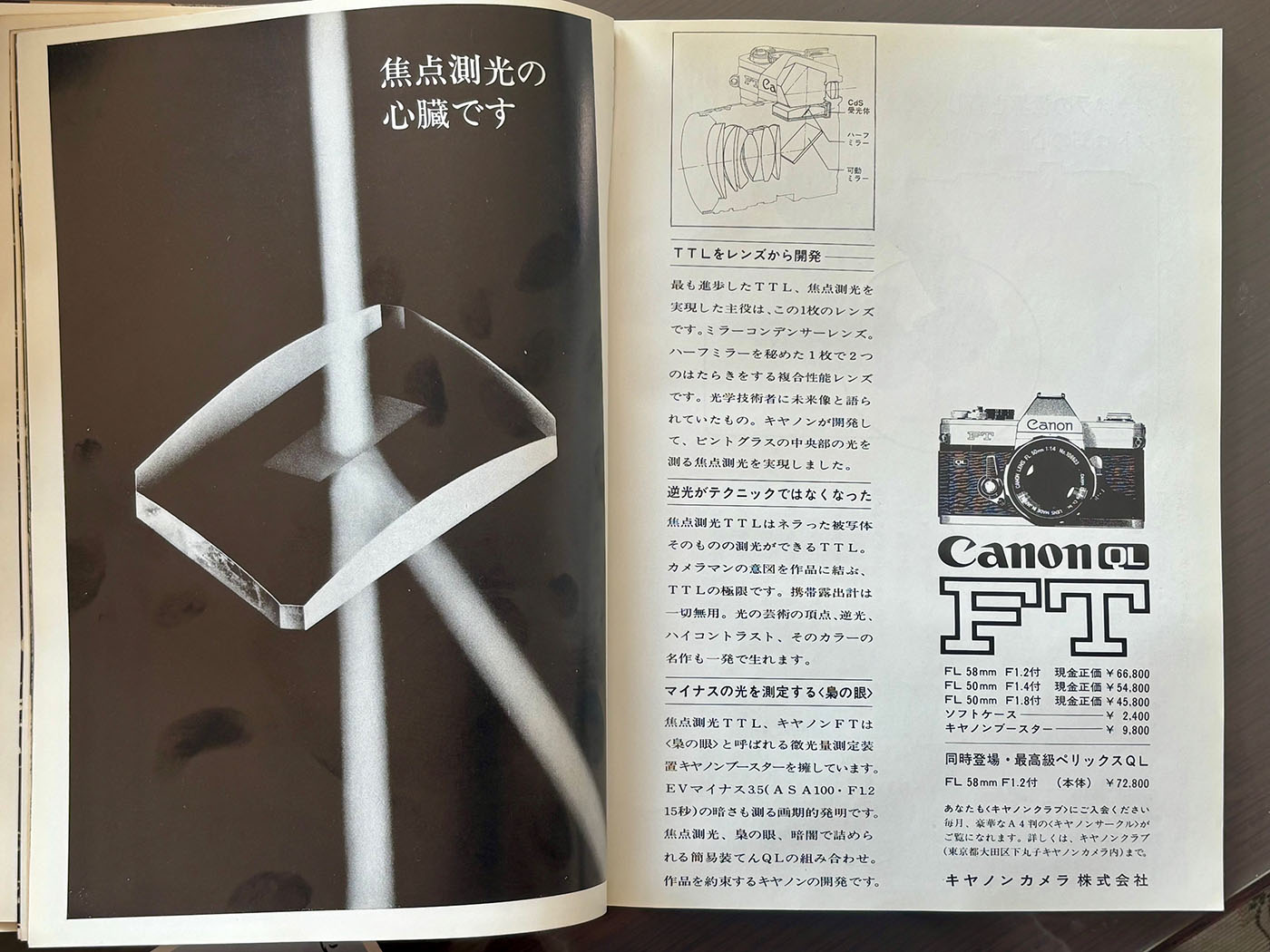

『カメラ毎日』1966年6月号のキヤノンFTの見開き広告。モノクロですが、気合いを感じます。たしかビジュアルは毎月変わっていたような記憶があります。

FTの登場したころのTTL測光は、開放絞りのまま測光できる「開放測光」と設定絞り値まで絞り込んで測光する「絞り込み測光」の2通りを採用しているメーカーがあり、カメラ雑誌では、どちらの測光方式が優れているかという特集あったりしました。

カメラ雑誌では、あらゆるカメラメーカーから広告をいただきたいですから、あまり優劣つけちゃいかんのでしょうけどね、絞り開放のまま測光できたほうが便利、すなわち「開放測光」のほうが操作の面倒はないですよね。

当時はキヤノンやペンタックスやヤシカやリコーの一眼レフは後者を選択していたわけですが、キヤノンは、絞り込み測光に対して、それが遅れているイメージを持たせないために「焦点測光」という文言でごまかしていたのではないかと筆者は推察しちゃうわけですね。

だって、1971年にキヤノンF-1では開放測光方式が採用されたし、本機の後継機のキヤノンFTbも開放測光になりました。これに合わせてレンズもFDになり。それにそのころはもう広告で「焦点測光」とか言わなくなったし。

弟分のキヤノンFTbと並べます。正確にはNew FTbですね。普通のFTbが出てこなかったんですみません、フォルム的には似てますね、金型とかは共通なのかな。当初FTbのセルフタイマーレバーもFTと同じようなデザインでしたがNewになって細身になり。開放測光なんだからもうここに指をかけることはないという主張かも。

FTの絞り込み測光のやり方はセルフタイマーレバーを倒し、定点に針を合わせるゼロメソッド式です。絞り込んだ時は被写界深度も確認することができますぜ。一石二鳥です。本当か?

ウソつけ、おまえメカニカルカメラにはいつもバッテリーを入れねえだろ?と非難が来そうですが、これは、はい。そのとおりです。

正直、カメラの測光方式など、どうでもいいのですが、カメラメカニズムに対する、人の知恵や工夫に偏った興味を持つ筆者ですから、こうした「TTL測光・オトコたちの挑戦」というプロジェクトXのタイトルみたいな話にしたくなっちゃうわけですね。

だからね、FTにおいてもたまにバッテリーを入れて、セルフタイマーレバーを倒して、針の動きをみてうーむとか言って、感激したりするわけです。

ええ、これをダイニングテーブルでやっているので妻からは立派な変態扱いされています。間違ってはいませんが。

昔はブラックボディ命だったからFTもブラックを探しましたよ。性格が暗いからブラック好きなのかも。FL50mm F1.4IIのフードも探したりしてね。これカブセ式で、おそらくフィルターはシリーズを使うのが正解ですね。

今回は焦点測光のことをなんとなく書きたかったわけなんですが、FTって、すっきりしたフォルムでデザインが綺麗です。これね、筆者のカメラ価値観の根本にあります。だからね、憎めないヤツなんですよ(個人の感想です)。

「ハード・オフ」あたりでは冗談のような値段がつけられ、邪魔くさそうな扱いをされて、棚に転がっているFTをよく見ます。とてもかわいそうです。

もし、FTについているレンズがFL50mm F1.4IIで、ボディもレンズの程度もまずまずなら、ぜひ救出してあげてください。その写りに喫驚することになるでしょう。

あなたに間違いなく良いことが起こるはずです。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント