コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

ボディ単体では小型軽量でいいと思うのです。あまり大きなレンズをつけてはいけないというか。個人的には絞り環を「A」に合わせた時点で、自分に負けた気がします。年寄りですからAE撮影に全幅の信頼を寄せていないからです。

今回からはキヤノンのフィルムカメラの話をしようかと思います。

現在もカメラでは圧倒的なシェアを誇るキヤノンなんですが、キヤノンのユーザーの皆さんはあまり古いおカメラの話はお好きではないようです。

これはカメラ雑誌の特集でもわかることで、かつての『アサヒカメラ』でキヤノンF-1がどうのという話をしても反響があまりなかったという事実があります。

もっともデジタルカメラが世の中を席巻する前の四半世紀前のカメラ雑誌のメカニズム特集は、ニコンかライカの話をしておけばいいみたいな風潮がありまして、筆者もそれに素直に従ったというか、とにかくお仕事依頼が多かったのです。とにかく売れるものならなんでもありなんでしょう。

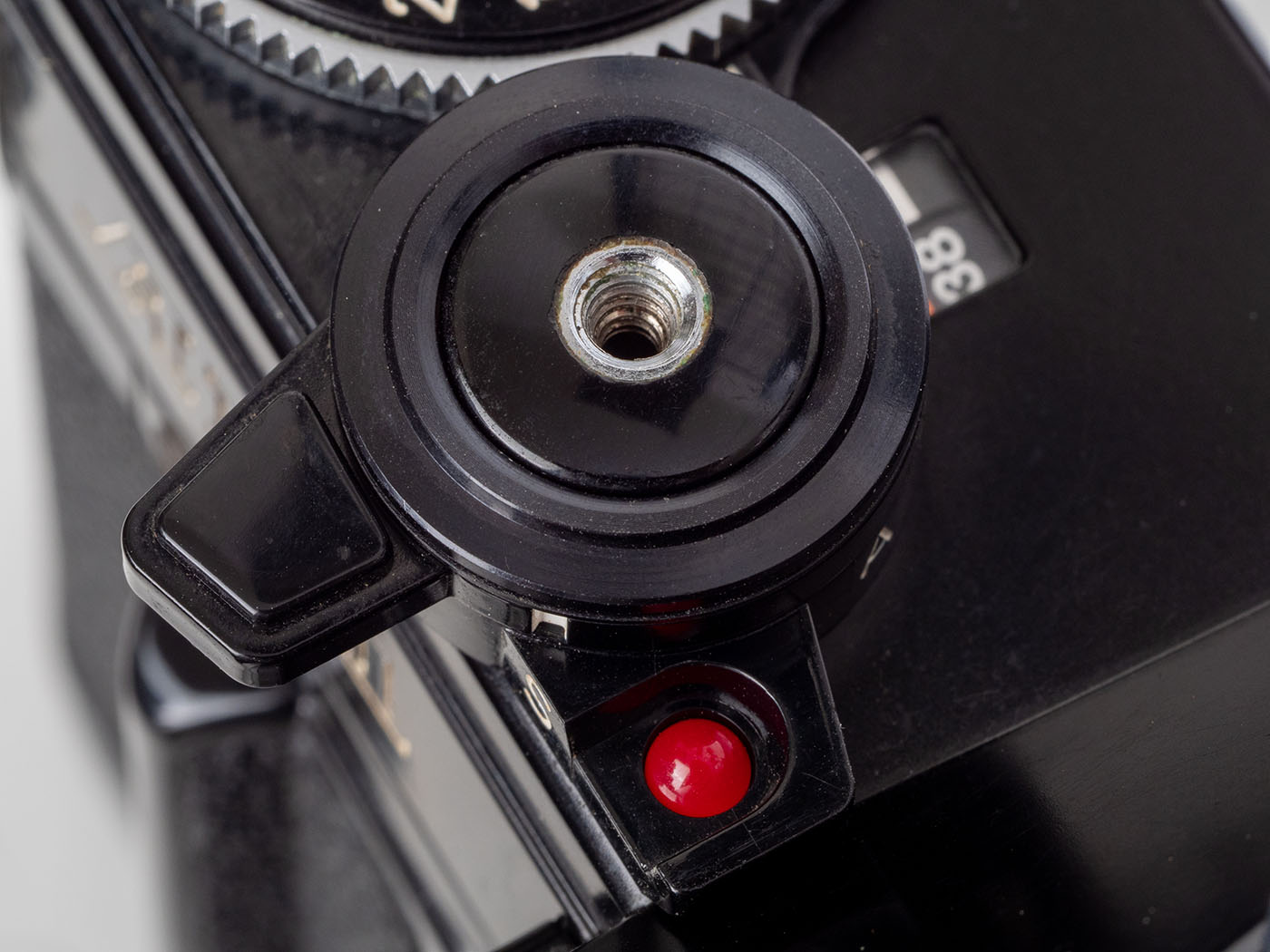

シャッターダイヤルは歯車みたいです。人差し指だけで操作すると指の腹が痛いです。巻き上げレバーは大型ですが、ギクシャク感がすごいですね。どうしたらこんな動きになるんですか。

今だから告白しますけど、表ではニコ爺を気取りながら、アサインメントではキヤノンをメインカメラにしていたりしする二重スパイのアカギとは筆者のことであります。

何度も申し上げておりますが、筆者はカメラ博愛主義者でありますが、これを言い換えれば、一つのメーカーのカメラで満足できるほど人間ができていないものですから、ついふらふらと浮気を繰り返します。信用ならないやつですね。

で、今回は仕事場の作業机の脇にずっとあります、キヤノンAE-1の話です。最初から時系列を無視して進行します。登場は1976年です。今から49年前です。泣きそうですがうちにある個体は見事完動します。

セルフタイマーとか赤のLEDが派手に点滅します。明るいところでも見やすいとかその程度の理由だからでしょう。使わないからいいけど。

筆者と同年代のカメラ好きの皆さんはAE-1のことはみなよくご存知でしょう。筆者はデザイン好きですね。洗練とは言わないまでもスッキリしていてシンプルです。置いてある佇まいも悪くないなあと。だから机のところにずっと置いてあったのだろうなあと。でもカメラ上部の仕上げは少々お安いというかテラテラしとります。若い男の肌みたいな。おじいさんはあまり面白くありません。

AE-1はとにかく“ 連写一眼” のキャッチで一世を風靡しました。今考えてみれば、モータードライブのおもちゃみたいなワインダーですけどね、これ、ベテランは否定していました。そんな遅いコマ速度では何の役に立たないと。

こう頭ごなしに言われますとねえ。

でもね、筆者もその頃は高校生だったわけですが、ワインダーの利点は見抜いてましたぜ。

後ろから見ても男前な感じがあるんですよね。そんなに古くない感じしません?そうでもないのか。

連写というのはコピーライターの入れ知恵というか、一連のシーケンスの話だけで、その真実の利点は何かといえば「手持ちのままフレーミングを変えることなく連続してシャッターが切れる」ということであります。

つまり、フィルム巻き上げ操作をすると、どうしてもカメラが動いてしまいますし、ファインダーから目を離すことが多くなりますが、ワインダーがあれば、同じホールディングのままフレーミングをあまりズラさずに撮影が可能になるというわけであります。手ブレも減少するんじゃないかなあ。

AE-1のワインダーがエラかったのは、シャッターを切ったのちにシャッターボタンから指を離さなくても連続してシャッターが切れたことであります。

専用のパワーワインダーAを装着します。名称がリポビタンDみたいです。呼ぶのが恥ずかしいです。また動作音のキュイーン、キュイーンという音を聞くと、人生の儚さを感じ、遠い目になります。でもボディ側の接続部の蓋が収納できるスペースがあります。

一眼レフのワインダーの元祖的な存在のトプコンスーパーDMなんかシャッターボタンを指から離さないとフィルムが巻き上がりませんでした。

記憶によれば、ニコマートELWとかオリンパスの初期のワインダーもそうでした。つまりAE-1ではシャッターボタンを押したままでも連続してシャッターが切れたから「連写一眼」なわけと解釈しましょう。

じゃあ、ワインダーがないとAE-1はダメポかといえばそうでもないのです。

レバーによる巻き上げのフィーリングのギクシャク感はもう死にたくなるほど悪いのですが、操作はしやすく十分に実用になります。小刻み巻き上げもできちゃいます。

でも先に述べたようにフィーリングがギクシャクしておりますから、巻き上げ操作をすると、死ぬほどカメラが動きます。小刻み巻き上げにして、練習すればいいのかもしれませんが、ライカなんかと比べると絶望してしまいます。結局ワインダーをアテにしたくなりますね。

バッテリーは4SR44を1個使用しますが、いまは入手しづらいですね。4LR44も代用でき、ネットで廉価に売られています。バッテリー室はカメラ前面にあるのですが、少し時間を経ると開閉方法を忘れたりしますが、扉の脇のツメを軽く押すだけです(笑)

AE-1はシャッタースピード優先AE(今でいうSモードですね)ですから、任意のシャッタースピードを決めて絞りがAEになります。当時はシャッタースピード優先AEと絞り優先AE(Aモード)のどちらが優れるのか?みたいな論争もあり、「手ぶれの危険があるからシャッタースピード優先のほうがいいんじゃないかみたいな声が強かったように感じます。カメラ雑誌はキヤノンの出稿をアテにしてたのかもしれないけど。

キヤノンはF-1登場と同時にサーボEEファインダーで、簡易的なSモード撮影を実現していたわけで、このために用意したFDレンズの絞り環にはAE撮影用のポジションがありました。当初は緑の「⚪︎」表示ですが時間を経てから「A」とした経緯があります。

つまりF-1開発当初から、TTL開放測光と、SモードでのAE撮影を、ローエンドクラスのカメラでも実現すべく努力していたのではないでしょうか。そして出来上がったのはAE-1というわけで、ローエンド機としてSモードが気軽に撮影できる初号機という存在です。

シャッタースピードを優先して設定せねばなりませんから、「シャッターダイヤルはラシャッターダイヤルがある割り切った構造です。

ボディ上カバーはプラスチックで底板は真鍮というハイブリッドだったと思いますが、このあたりのキヤノンの柔軟性はさすがであります。生産にも自動化を大幅に取り入れ、高機能、低価格を実現したとされますが、往時はAE一眼レフってそこそこのお値段したわけですが、AE-1は廉価に感じたんですよね。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント