コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

キヤノンF-1にも似ていて、なかなか精悍なスタイリングです。ブラックボディしか用意がないということも高級感を演出していますが、これはAEを搭載したことで、存在を軽くみられたくないという思いがあったのかもしれません。大きく重たいので、最近は出番が極端に減りました。

キヤノンEFと聞いて、EOSの一眼レフ用の交換レンズね、と答える人は正しい人なのですが、1973年に「キヤノンEF」はすでにあったのです、一眼レフカメラでね。もちろん知らない人は正しい人生を歩んでいます。

筆者自身、いま、キヤノンEFが半世紀以上前のカメラであることを再認識し、少々落ち込んでいます。だって、本機の現役時代を知っているということは間違いなくジジイだからですね。ちなみにキヤノンEFは、いまもうちで元気に暮らしています。

この当時ですが、まだまだ一眼レフは特別な存在であり高価なもので、かつベテランが使用するもの、という認識がありました。

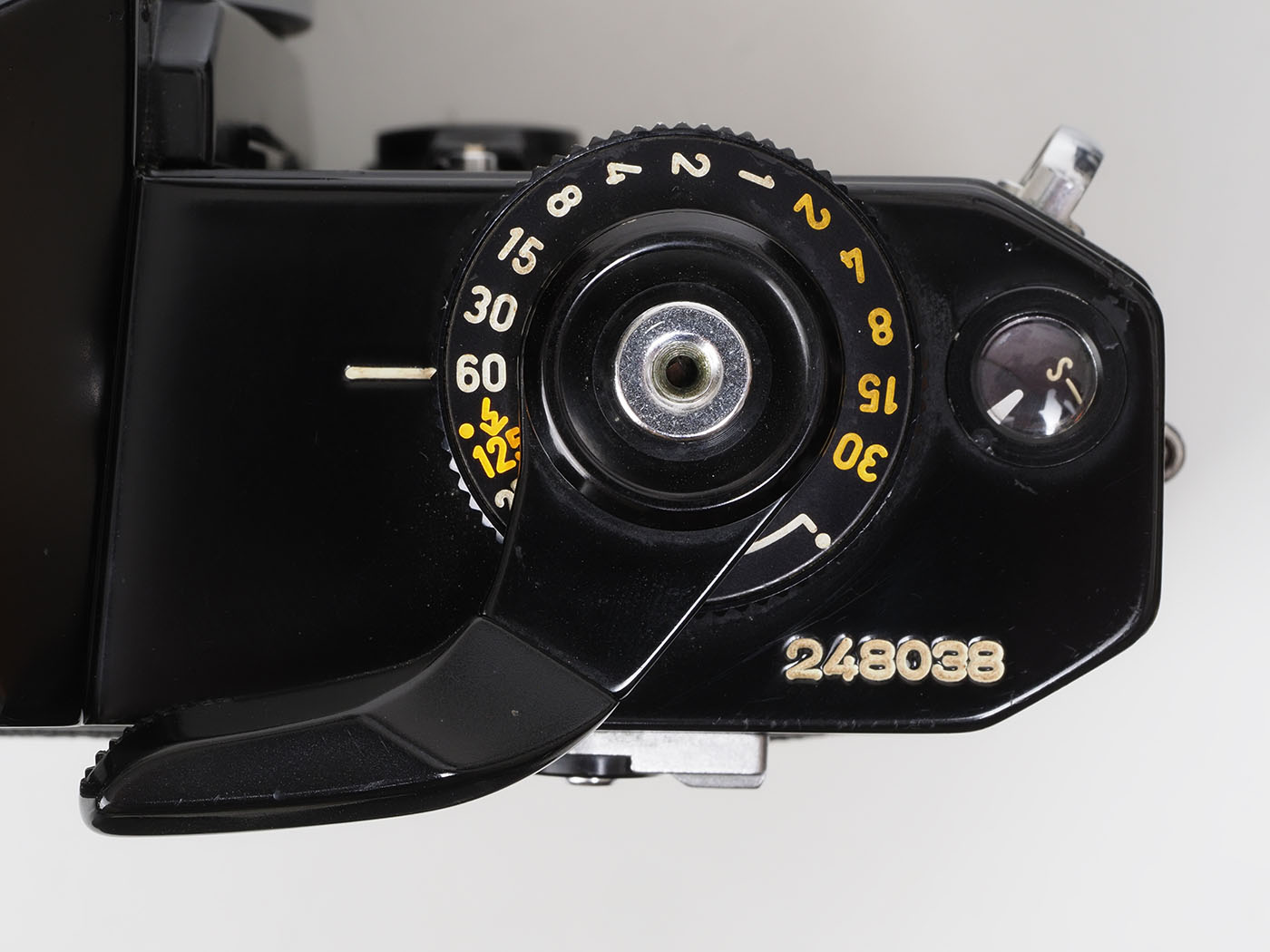

シャッタースピードダイヤルとシャッターボタンは同軸にあります。つまりファインダーを除いたまま、右手の人差し指でシャッタースピードダイヤルを回せるぜという思想ですね。Sモード機ということでよく考えられています。

写真の知識があるベテランが使うカメラにAEを搭載するとは何事か、みたいな感じもありまして。

でもカメラメーカーとしては撮影操作を自動化することに尽力していたから、AE化を促進するのは当然の方向です。でも筆者が仕事をはじめた1980年代の初頭でも、まだプロがAEでカメラお任せのまま撮るとかありえねーとか言ってたし。いや、そもそも広告関連のお仕事で35mmカメラを使うこともほとんどなかったですから、高価な一眼レフといえども、少々その存在を軽くみていたところがあります。

まあいいや。とにかくEFはFDマウントの一眼レフとしては初のTTL・AE機だったのです。

注目したいのは、EFは「シャッタースピード優先AE」を採用していました。いまふうに言えば「Sモード」ですね。

背面のメインスイッチがデカいですね。この注意書きはバッテリー消耗が大きいからでしょうか。筆者はEFにバッテリーを入れて使用していないので、よくわかりません。なおスイッチがOFFの場合はフィルム巻き上げレバーもロックされますが、ONにすると予備角まで自動的に出てくる仕組みです。

ライバルのニコンはニコマートELでは「絞り優先AE」すなわち「Aモード」を搭載して登場しました。

Sモードはキヤノンの押しでありまして、Aモードより優れていると考えられており。フラッグシップのF-1と同時に登場した開放測光対応のFDレンズにはその登場時から絞り環の最小絞りの隣には「○」ポジション(後に「A」表記)があり、1971年登場のF-1にもサーボモーター方式の専用EEファインダーでAE化することができるように考えられていました。したがってキヤノンEFにSモード搭載されたのは当然の方向性になるわけですね。

この当時はカメラ雑誌で「Aモード VS Sモード」みたいな特集が頻繁に組まれていたわけですが、撮影の基本である絞りと、シャッタースピードの関係を理解していれば、どちらの方式でもかまわないと思うのだけど、一眼レフを使うくらいのアドバンストアマチュアも何も考えないでシャッターを押せばキレイに写ることを是としたのでしょうか。このあたりは個人的にはけっこう謎なのであります。

背面にはキヤノン独自のスピードライト制御CATS方式のための切り替えスイッチがあります。普通のスピードライトはノーマルで使います。バッテリーチェックランプの赤のLEDがやたらとデカいですね。

ちなみにキヤノンはSモード対応を基本としたことで、新たにレンズに機能を増やす必要がなく、両優先AEやプログラムAEの搭載が容易になったわけで、今ふうにいえば、「マルチモードAE」機に進化させやすかったわけですね。これが将来的にAシリーズやTシリーズに生かされるわけです。ここは先見の明があったということでしょうか。

キヤノンEFの受光素子はSPC搭載で応答速度が速かったこと、コストを抑えるためにシャッターはコパルの縦走りシャッターにしたことなど、当時としては機能的には先を走っていた感があります。

ちなみにシャッタースピードは1/2-1/1000秒間とB(バルブ)は機械制御で、1-30秒間は電子制御ですから、高速側のシャッタースピードを使うだけならば、バッテリーがなくてもシャッタースピードは正確に制御されます。後に登場するキヤノンNew F-1 よりもハイブリッド感が強いわけです。

バッテリー室は横に並んでいます。バッテリーは水銀電池のMR9を使用します。いまは販売されていないので代替え品を使うかアダプターが必要ですね。面倒なので結局はバッテリーを入れないで使うことになります。良い子はバッテリーを入れて、AE制御を楽しみましょう。

筆者も長い間EFにバッテリーを入れておりません。つまり、AEで撮影していないことになります。これはAEの精度的な不安があるわけではなくて、単に電池アダプターを使うなど、面倒なだけであります。

EFはシャッタースピードダイヤルとシャッターボタンを同軸に置き、Sモードをより使いやすく考えていることも評価対象なんですが、同方式を採用したライカM5のようにマニュアル露出でも使いやすいわけです。このあたりのユーザーインターフェースは実によく練られており感心させられます。

全体のデザインはフラッグシップのF-1に似ていますからなかなか綺麗ですね。ブラックボディしか用意されていないこともF-1と同じ。ただし、ペンタプリズム上部にはホットシューが搭載されました。スピードライトを多用したい人には便利です。

初期のFD50mm F1.4を装着していますが、絞り環には緑色の「○」ポジションがあります。AE撮影時はここに合わせます。後に○は「A」表記になります。

取り立てて大きな欠点はないEFなのですが、キヤノンF-1に負けないくらいの大きさと重量級であること、小刻み巻き上げができないこと、メインスイッチを切り忘れると、バッテリーの消費が早いとか、モータードライブなど自動巻き上げには考慮していないことなどが挙げられます。

ファインダースクリーンもマイクロプリズムの固定式です。後にスプリットマイクロプリズムになると聞きましたが、筆者は見たことないですね。ファインダー内では設定シャッタースピードが表示され、制御されるF値は指針で示されますから、かなりにぎやかに感じます。マット面は明るくはないですがフォーカスの切れ込みはなかなかのものです。

シャッターはコパルスクエアです。意外とシャッター音が低く感じるのはボディがデカいので内部に音がこもるからでしょうか。後のAE-1とかA-1では横走りのフォーカルプレーンシャッターに戻ります。

フィルムが高くなったいまでは、手巻きしかできないカメラはフィルムを無駄遣いしなくていいかもしれませんね。そんなふうに考えましょう。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント