コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

そもそも自主ギャラリーに興味をもったのは、私自身が短い間だが自主ギャラリーを運営していた経験からだ。四谷三丁目で「Days Photo Gallery」(2003-2004)を設立、運営していた。35歳頃のことだ。

いま考えれば、まったくの無知も同然だった。それゆえ、始められたともいえる。物件探し、壁面作りなども労力を要したが、実際に運営が始まってから、本当の大変さに初めて気がついた。

もちろん、それまでに新宿、四谷を中心にいくつも存在する自主ギャラリーに、鑑賞する側として足を運んでいたし、そんな空間が好きだった。その延長として、自分もそんな場所を持ってみたいという思いがあった。

ギャラリーを作る数年前、一年ほどニューヨークで暮らし、現地でさまざまなギャラリーに足を運んだ経験も大きかった。その熱が冷めないうちに、といういい方もできるだろう(ただしニューヨークで足を運んだのはすべてコマーシャル・ギャラリー)。

実際にギャラリーを始めてから気にかけるようになったのだが、東京に存在する自主ギャラリーのほとんどは複数のメンバーで運営されていた。そのことをあまり深く考えていなかった。ただ、自分がその渦中に身を置いて、その理由に気がついた。

「一人でやるのはかなり厳しい」という事実に直面した。すべきことがあまりに多すぎた。さらに、金銭的にも負担が大きかった。複数のメンバーだったら、当然ながらそれらが分散できる。当時、私は依頼を中心としたフォトグラファー業が主な収入源だった。二つのことをこなし、多忙を極めた。そんな事情からたった一年半で辞めてしまった。挫折といってもいい。

ただ、それからもずっと自主ギャラリーのことが気になっていた。挫折したから余計そう思ったのかもしれない。

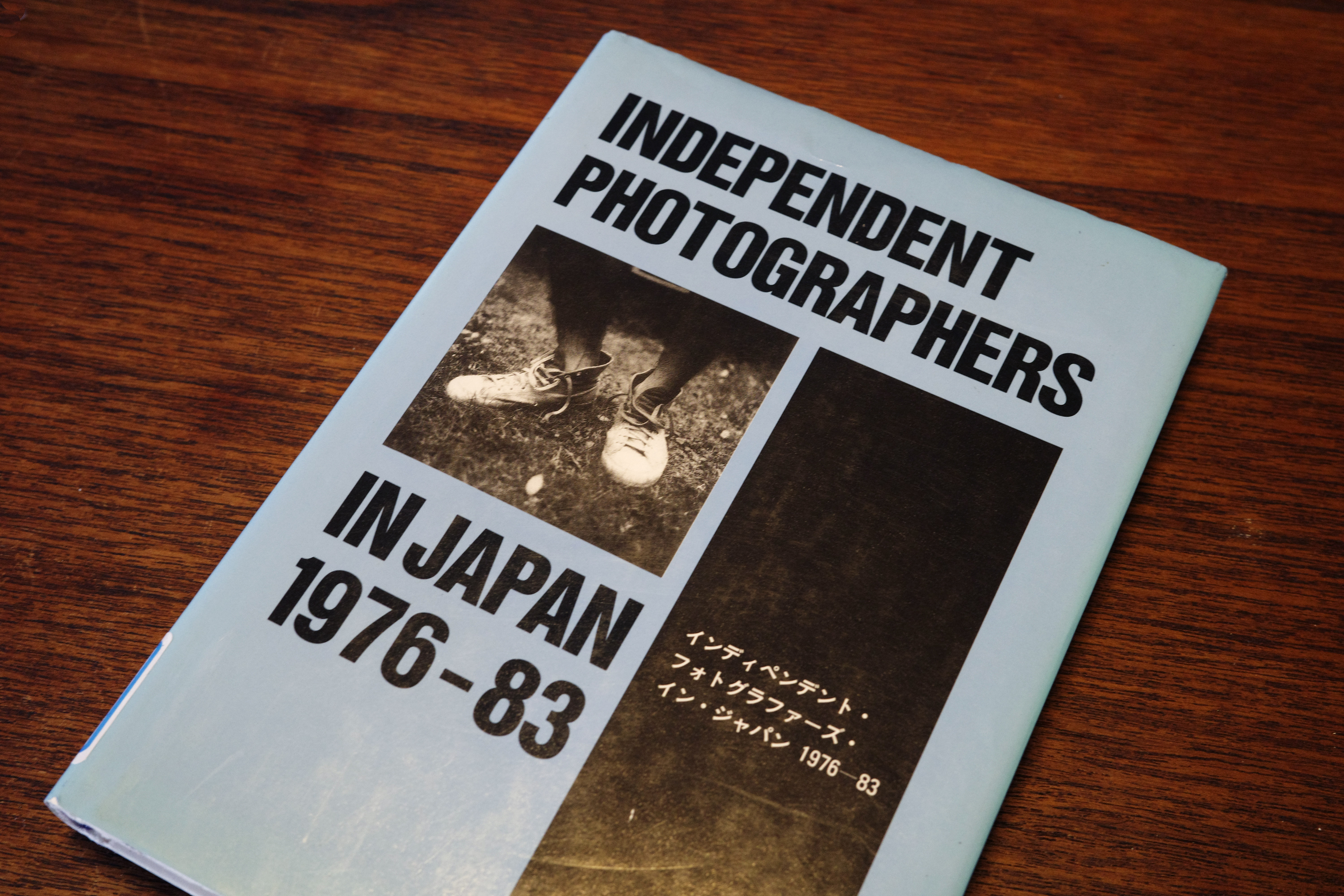

あるとき、『インディペンデント・フォトグラファーズ・イン・ジャパン 1976-83』(東京書籍・1989年)という書籍の存在を知った。

そのなかに、以下のことが書かれていた(「序―日本現代写真の前風景」)。ちなみに冒頭には「誕生の年1976」という見出しがついている。1976年は日本の自主ギャラリー元年ともいえる年だ。

「自分たちだけの写真を発表するメディアを持つことが、若い写真家たちの唯一の社会への反撃であった。既成のメディア、マスコミを利用してきた権威主義的な主張の強い時代への反発ということもあり、閉ざされた空間を持ちえることが新たな写真を思考し、セグメントする場にもなっていた」

(『インディペンデント・フォトグラファーズ・イン・ジャパン 1976-83』より)

私がギャラリーを始める30年近く前のことだ。けっして、ついこのあいだのことではない。その間、東京では途切れることなく自主ギャラリーが常に存在していた(そして、いまも)。だからこそ、私には幾つも問いが芽生えた。もっと大きなものは、「何故、日本にだけ自主ギャラリーは存在しているのか?」というものだ。ほかの国や地域には私が知る限り、存在しない。

70年代に自主ギャラリーを始めた若い写真家たちの動機のひとつは、カメラメーカーのギャラリーには審査があり、若者がその審査を通ることは簡単ではなかったことがあげられる。そこで展示される作品もまた彼らが求める(発表したい)ものと合致していたわけではない。おそらく乖離していただろう。

カメラ雑誌にも勢いがあった時代。ただ、ここでも無名の作家が作品を掲載してもらうことは容易ではなかった。つまり、それら既成、大勢への強烈な「アンチ」として自主ギャラリーが生まれたという経緯がある。

「なぜ、日本にだけ自主ギャラリーは存在しているのか?」

この答えは完全ではないが、取材するなかで、ある程度納得できる答えが導きだされた。あっけなく単純なことでもあった。

自主ギャラリーを立ち上げた彼らもまた「アンチ」の恩恵を十分に受けていたということ。世界的に圧倒的なシェアを誇る日本のカメラ、機材メーカーの影響がここにはある。その存在によって「アンチ」は支えられていた。稀な国での事象ともいえるだろう(ただし、これがすべての要素だとも考えていない。習い事の文化、師弟、集団で物事を進めることに長けている国民性といったことなども深く関係しているだろう)。

カメラ雑誌はカメラメーカーからの広告を主な収入源として成立している。そして自主ギャラリー出身の若い写真家たちはカメラ雑誌で次々とデビューしていった。カメラメーカー、カメラ雑誌、自主ギャラリー、写真家は密接に関係していた。強い絆で結ばれていたともいえるだろう。当時「アンチ」であった若者は自覚、無自覚は別として大資本と深く関わっていたことになる。

「若い写真家たちの唯一の社会への反撃であった」

改めて、いまこの言葉を口にしてみれば、感慨深い。

コロナ禍の2020年に「ニコンサロン」は銀座と大阪から突如として消えた。伝統あるカメラ雑誌『アサヒカメラ』『日本カメラ』もこのあいだに相次いでなくなった。コロナ禍におけるカメラメーカーの業績不振から広告収入が減ったことが大きく影響したと聞く。

少なくとも写真界において「社会への反撃」という言葉は現在、成立しないだろう。反撃する相手が消滅してしまった。そんな気分に陥る。現代の写真を志す若者もまた「社会への反撃」など、発想すらしないだろう。

インタビューさせていただくなかで「書籍にしてほしい」という言葉を何度かかけていただいた。私もそれを望んでいるが、そのためにはすべき作業がまだ多くある。それでも本のタイトル(仮)だけは、すでにきめている。『空白の写真史』。

この連載のために多くの写真家、写真関係者の方々にご協力をいただいた。どなたも本当に快くインタビューに応じていただいた。資料を提供していただいたこともある。それらがなければこの連載は成立するはずもなかった。感謝申し上げます。

伴走していただいた編集者・村上仁一氏には資料提供などを含め、多くを助けていただいた。

そして最後に、毎月更新のはずが間があいてしまったり、どこへ転がるか予測がつかない連載に最後まで付き合っていただいた読者の方に、この場を借りてお礼申し上げます。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント