コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

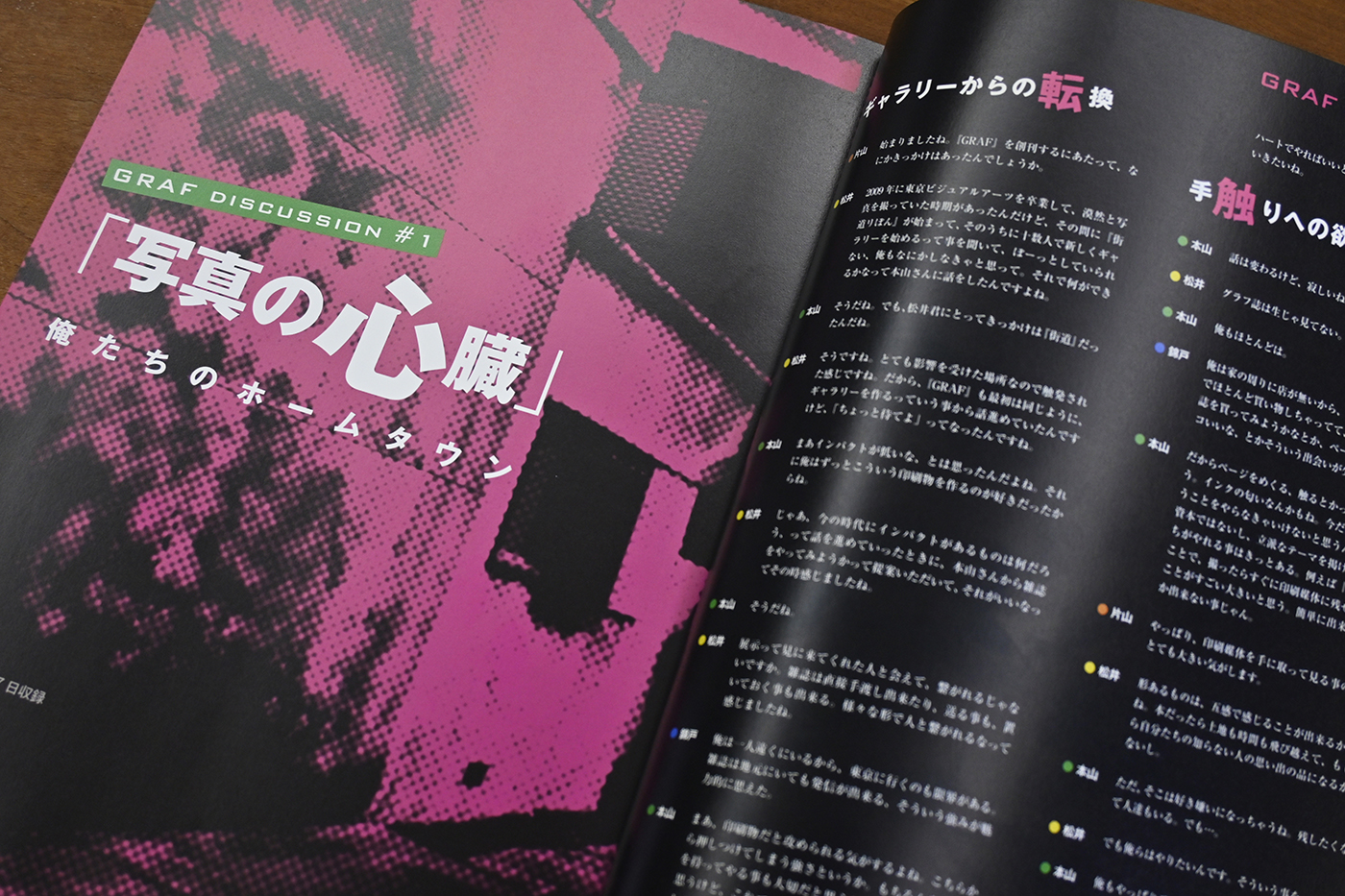

『GRAF』(GRAF Publishers)という名の写真の雑誌が存在した。写真家自身によって数年にわたって発刊され続けたものだ(一般の書店には流通しない私家版といっていだろう)。創刊当時のメンバーは本山周平、松井宏樹、錦戸俊康、片山亮の4名(その後、参加者に変化があったようだ)。2012年から2016年のあいだに12冊ほど発行されている。

発刊のペースは定期的ではなく、最初の2012年には4冊も発刊されている。季刊誌ペースだ。その後は2013年、2014年、2015年、2016年と各年2冊のペースで計12冊。

さらに2017年にはスピンオフ的な『GRAF DAYS 2012-2017』が発刊されている。こちらはメンバーを含めた関係者、友人と思われる人たちが写ったスナップ写真が延々と掲載されている。文字らしいものはほとんどないが、どのようなメンバーがどのような活動を行って来たのかが不思議と伝わってくる。正しくは「雰囲気」とか「関係」とかといったものだ。

『GRAF DAYS 2012-2017』(2017年)

ひとことでいえば、なんだか楽しそうなのだ。多くは笑顔である。飲み屋などお酒を飲んでいる場面が飛び抜けて多いからからそう感じるのかもしれない。とにかく、誰もがよく飲んでいる。写真を撮っている場面は多くない。写真家、写真関係者には酒好きが多く、さらに写真論含め議論好きという傾向が強い気がするのだが、そんなことも改めて感じさせる。同時にふと、どこかで見たことがあるこの「雰囲気」という気持ちにもなる。

以前にも触れたことがだが、WORKSHOP写真学校、CAMPなど70年代の記録などを見ると、当時の写真家たちがとにかくお酒を飲んでいる場面に遭遇する。そんなスナップ写真を多く見た記憶がある。

自称「CAMP」の末っ子である写真家・尾仲浩二が綴ったエッセイ『あの頃、東京で・・』には「CAMP」時代に森山大道、北島敬三などといった写真家たちとの酒宴、新宿の成子坂下に開設した「街道」に訪れる面々と飲んでいたことなどが頻繁に語られている。

何しろ写真展はもちろん、森山さんや北島さんとの打合せや待ち合わせで写真関係者が沢山やってくる。幾度も会っているうちに顔と名前を憶えてもらえ、酒場へも誘ってもらえるようになった。

『あの頃、東京で・・』(尾仲浩二 極・私家版2015改訂版 P13)

「CAMP」が生まれたのは1976年のことである。それから数えれば、この雑誌の最終号が発刊された2016年はちょうど40年後になる。日本で写真家とそれに関わる人たちはずっと飲み続けてきたのかもしれない。そう考えると、ちょっと愉快だ。(ただし、もちろん全てではないし、ほかのジャンルでも似たようなことは当たり前にあるだろうが)これが一つのカルチャーとさえ思えてくるから不思議だ。

雑誌に編集長の名はないが、代表的なのはおそらく写真家の本山周平だろう。創刊号の巻末にメンバーのプロフィールが掲載されているが、4人のなかでもっとも年長者であることなどからそのことが窺える。

本山は1975年生まれ。松井と錦戸が1983年、片山が1986年とかなり差がある。本山、松井、片山が東京ビジュアルアーツ、錦戸が九州ビジュアルアーツの卒業生とある。全員がビジュアルアーツの卒業生である。専門学校での関係が深く関わっていることは間違いないだろう。

私は実は創刊号からこの雑誌の読者だった。理由はシンプルで、自分の意思とは関係なく毎号、雑誌が送られてきたからだ。どのメンバーとも面識がなかったこともあり、最初に届いたときは果たしてなんだろうかと不思議に思ったが、献本の一種だろうと理解した。

写真家が冊子、ZINEなどを作ることは珍しくなく、時々知り合いなどから送られてくることがあるのだが、そのなかで『GRAF』は最初からかなり印象に残った。作りがしっかりしていたからだ。テーマを含めた構成、デザイン、用紙、印刷などのクオリティが高く、それなりにお金がかかっている、つまり本気だと強く感じた。そして続けて送られてきた。

創刊号の最初のページにはこう書かれている。かなり熱い。

時代遅れなやり方なのかもしれない。

それでも僕たちはこの手段を選んだ。

不確かなる時代のなかで、確かなる手触りの世界を求めて。

それぞれの故郷を再見し、身体のど真ん中を弄り探る。

これから始まるであろう、新たなる「写真の心臓」を求めて。

GRAFは僕たちの今を記録する。

『GRAF』vol.01(2012年)より

確かにメンバーが確かに自身の故郷を再訪して、写真を撮っている。

熊本、静岡、埼玉、天草。

これに続く号でも同じことがいえるのだが、一冊全体としてひとつのテーマにそって構成されているのが『GRAF』の特徴といっていい。

写真家数名が作る冊子で多いのは、それぞれの作品をほかの写真家とはまったく関係なく掲載するスタイルだ。当然といえば、当然だ。それぞれのスタイルが違うし、別々の被写体を撮っているからだ。その表現も当然違う。それに対して、『GRAF』の場合は多くの場合、毎号テーマがある。第二号は「奈良」といったように。そして2号目からはゲスト写真家を毎回呼ぶスタイルとなる。

創刊号にはメンバーによる座談会のページが3ページにわたってある(特筆すべきはそのあとに英訳が掲載されている点だ。海外を意識していることが窺える)。

創刊するきっかけ、経緯、心持ちなどが書かれていて、興味深い。最初は雑誌ではなく、ギャラリーを作る話があったようだ。引用してみたい。

松井 2009年に東京ビジュアルアーツを卒業して、漠然と写真を撮っていた時期があったんだけど、その間に『街道りぼん』が始まって、そのうちに十数人で新しくギャラリーを始めるって事を聞いて、ぼーっとしていられない、俺もなにかしなきゃと思って。それで何ができるかなって本山さんに話をしたんですよね。

本山 そうだね。でも、松井君にとってきっかけは「街道」だったんだね。

松井 そうですね。とても影響を受けた場所なので触発された感じですね。だから『GRAF』

も最初は同じように、ギャラリーを作るっていう事から話進めていたんですけど、「ちょっと待てよ」ってことになったんですよね。

本山 まあインパクトが低いかな、とは思ったんだよね。それに俺はずっとこういう印刷物を作るのが好きだったからね。

松井 じゃあ、今の時代にインパクトがあるものはなんだろう、って話を進めていったときに、本山さんから雑誌をやってみようかって提案いただいて、それがいいなってその時感じましたね。

「GRAF DISCUSSION #1 『写真の心臓』俺たちのホームタウン」(『GRAF』vol.01より)

さらに松井は続けて「雑誌は直接手渡し出来たり、送る事も、置いておく事も出来る。様々な形で人と繋がれるなって感じましたね」と語っている。

この文章を読んで、なぜ、私のところへ半ば一方的に毎号送られてきたのかを理解した。おそらく、けっして少なくない数を写真関係者に送り続けていたのだろう。

なにより、この短いやり取りのなかにさまざまな日本の写真(家)を語る上での特質ともいうべき要素が含まれていることに気が付く。

松井が語る「街道」というのは尾仲浩二が主宰しているギャラリーのことだ。尾仲はエッセイのなかでこう書いている。

そもそも僕が街道をやろうと思ったきっかけのひとつに、CAMPで僕が教わったことを誰かに伝えなければいけないという思いがあった。いわゆる自主ギャラリーと呼ばれている日本写真独特なスタイル、それがCAMPが解散してから途絶えていた。最後の自主ギャラリーCAMPの末っ子だった僕にはそれを次の世代に手渡す責任があるのではないかと思っていた。

『あの頃、東京で・・』(尾仲浩二 極・私家版2015改訂版 P76)

この尾仲の意思は確実に次の世代に受け継がれたことになる。つまり「次の世代に手渡す責任」が果たされたことになる。このことを私はとても貴いと感じる。

私はこの連載のなかで何度も触れ、問い、さらに明確な答えが得られないと前回も書いたばかりだ(前回最後に「それでも、過去を振り返ったとき、日本の写真界における写真家自身による自発的な集団、組織による活動、運動の存在と大きさは無視できない。これは一体なんだろうか。改めて考えさせられる。日本人独特の感性、気質、文化?こんなつかみどころのない言葉では説明にならないし、不十分だろう。まだ問いは解けない」と記した)。

その問いに対する答えのひとつが、ここに明文化されているといっていいだろう。

次回はより雑誌の内容について触れてみたい。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント