コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

前回も少し触れたが、『GRAF』の特徴は、各号がそれぞれのテーマに沿って構成されている点だ。これも同じく前回触れたことだが、写真家数名が作る冊子、同人誌的などで多いパターンは、それぞれの写真家の作品が、隣り合う写真家の作品とはまったく関係なく掲載されるスタイルだ。ただ、それを否定するつもりはまったくなく、当然といえば、当然のことだからだ。写真家の活動は基本的に個人的で、その理由による。他の作家と差別化を図りたいという思考、意思もあるだろう。だからそこに共通項を見出す方がお門違いとう場合は多々ある。

ただ、読者的視点に立って考えれば、雑誌全体として通底したものを見たい、企画されたもの、いってみれば雑誌の方向性や体温、声、熱みたいもに触れたいという想いが湧くのも正直なところだ。

そんな想いに『GRAF』は十分に応えてくれる。このことは特筆すべきことだろう。多くの場合、毎号テーマがあり、創刊号ではそれぞれが「ふるさと」をテーマとして撮影している。共通のテーマ、あるいは言葉から、どれほど各自が広がりを持たせるのか。共通項とそこから溢れでる差異といったものに、当初からメンバーが意識的だったことが窺える。

『GRAF』vol.02(2012年5月)、『GRAF』vol.03(2012年8月)

第2号ではゲストに写真家・百々武を迎えている。奈良で生まれ育ち、その後東京での生活を引き払い2009年から改めて奈良に拠点を移した百々の作品が巻頭を飾っている。そこで生まれ育ち、さらに生活をして者にしか撮れないであろう、力強い作品が並ぶ。

そのあとのメンバーである本山、松井、片山の作品が並ぶのだが、「奈良へ」とタイトルがつけられている。つまり、3人がゲストとして迎えた百々の故郷を訪れ、撮り下ろしている。このことを大変興味深く感じた。冒頭でも触れたが、これまで写真家が作る冊子、同人誌の類とはこのあたりが大きく違う。企画が先行である。見方を変えれば、実験的ともいえるだろう。1人の写真家をゲストに迎え、その被写体となっている地へほかの写真家も足を運び、作品を制作し、それを掲載するというのはありそうで、ほかにあまり例を見ない。

本山は自身の作品のページを「大和路旅手帖」と題し、以下の文章を寄せている。

「人生最初に奈良への旅は麗らかな陽光が降り注ぐある春の日であった」という一文から始まる。その後は日記調の文章が続く。

松井の作品はカラーで、具体的でありながらも抽象的なイメージを繋いだ印象的な作品だ。続く片山の作品は、創刊号で自身のふるさとである埼玉の風景を捉えた作品と同じ距離感、テイストを保った静かなモノクロである。

共通しているのは、それぞれの作風、スタイルで「奈良」を撮影して作品化していることだ。当たり前といえば、当たり前のことだが、そんなことにページをめくるなかで気付かされる。

第3号では写真家・谷口正典を迎えている。プロフィールによれば、谷口は静岡県島田市に生まれ育ったという。ただ掲載された作品が静岡で撮られたのかは不明だ(座談会のなかに本山の「今まで静岡なんてほとんど撮ってなかったと思うんだけど、今回どうだった?」、それに対し谷口の「いや、撮ってはいたんだよ。撮ってたんだけど俺の意識の中で静岡を撮っているという意識がなかった(略)」という発言はあり)。

この号でもメンバーの本山、松井、片山は静岡を訪れている。

「静岡、富士山を越えて」と題された撮り下ろしだ。ちなみに松井は静岡出身で「今回の撮影では生まれ育った土地と写真の事を考えるいい機会でした」と座談会のなかで答えている。

ちなみにメンバーの1人である錦戸は前号に続き、ここには参加していない。そのかわりに「天草生活原色図鑑」という作品を載せている。創刊号に「2009年末、東京での生活を引き払い生まれ育った天草へ帰って来た。退職した母が始めた民宿経営を手伝う為だ」とあるが、それが大きな理由だろう。物理的な距離がおおきいのだろう。錦戸だけは別に「天草生活原色図鑑」を貫いていることが理解できる。

『GRAF』vol.04(2012年12月)、『GRAF』vol.05(2013年4月)

第4号ではゲストに写真家・福山えみを迎えて、大分を撮影している。福山は幼少期に佐賀に住んでいたが、親戚が多く住む両親のふるさと、大分を訪れたいたようだ。この号では天草に住む錦戸も大分を訪れて撮影している。地理的に天草と大分が近からだろうと想像した。

普段は天草での暮らしを撮っている自分だがたまには外にも出たい。

毎号メンバーの皆が撮りおろす各地の写真をちょっと羨ましく思っていた。

『GRAF』第4号 p48

というコメントを自身の作品ページに寄せている。

その後、6号あたりから構成が少しずつ変化していく。ゲストに関連がある地を訪れて撮影していうスタイルではなくなってゆく。ゲスト、メンバーの作品を独立させて掲載する形へ。

『GRAF』vol.06(2013年9月)、『GRAF』vol.07(2014年1月)

6号の冒頭の挨拶で本山は「これまで誌上で継続した作業のなかで、少しずつ見えてきた写真の醍醐味を実践できるようになったのかもしれない」と語っているが、そのこと関係があるはずだ。

なお、この号の座談会のなかで本山はこんな気になる発言をしている。

本山 号を重ねていくごとに、自分達が例えばここで著名写真家と組んで何か面白いことが出来るんだろうか、という感じがしたんだよね。売れるかもしれないけど。でも、それは『GRAF』がやることでないような気がして…。

佐藤 例えば同世代の著名写真家とか? 本山さんに近いというか…。

本山 面白い企画を考えられたら出来るかもしれないね。確かに『GRAF』の幅を広げたい気持ちはあるけど、商売を第一目的にはしたくない。僕等に近い熱心な活動をしている若手写真家が考えていることを、より多くの人に知ってもらう為に『GRAF』があればいいと思う。それを今やることで、時間が経つと意味が持てる。そんなメディアに出来るんじゃないかと僕は思っている。

『GRAF』第6号 p68

その後も変化は続く。継続して読んでいると、その変化は心地いい。単純に飽きないからだ。7号では写真家・宮澤佐保の作品を本山が撮影するというコラボ的なことが行われたりもしている。

丹念に読み込んでいくと、メンバーがさまざまな状況、環境下で作品制作に取り組んでいることがわかる。正確にはその心境が。もしかしたら、多くの人があまり気に留めない部分に私は反応する。例えばこんな一文だ。感情の露呈と言っていいだろう。

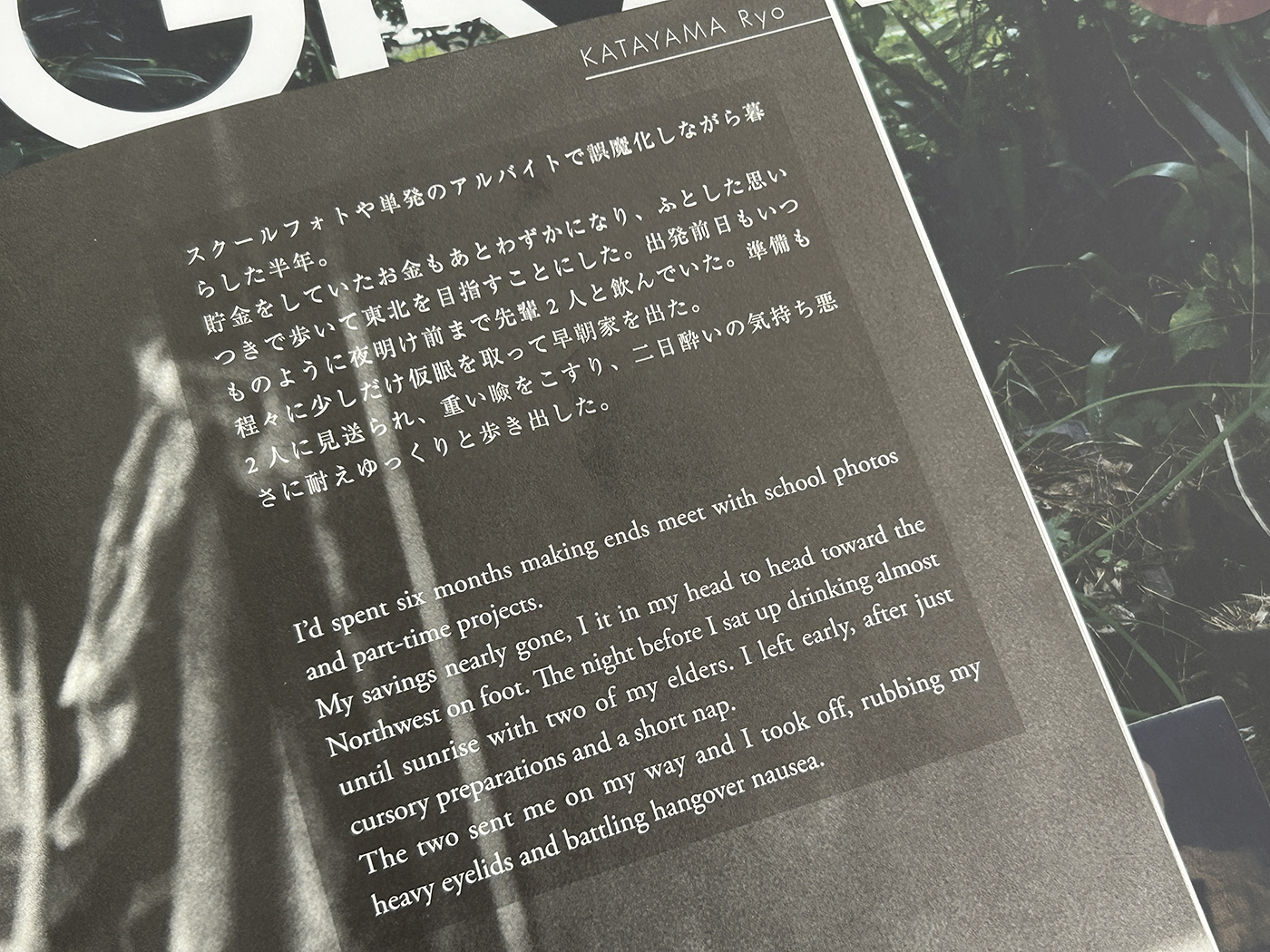

スクールフォトや単発のアルバイトで誤魔化しながら暮らした半年。

貯金をしていたお金もあとわずかになり、ふとした思いつきで歩いて東北を目指すことにした。

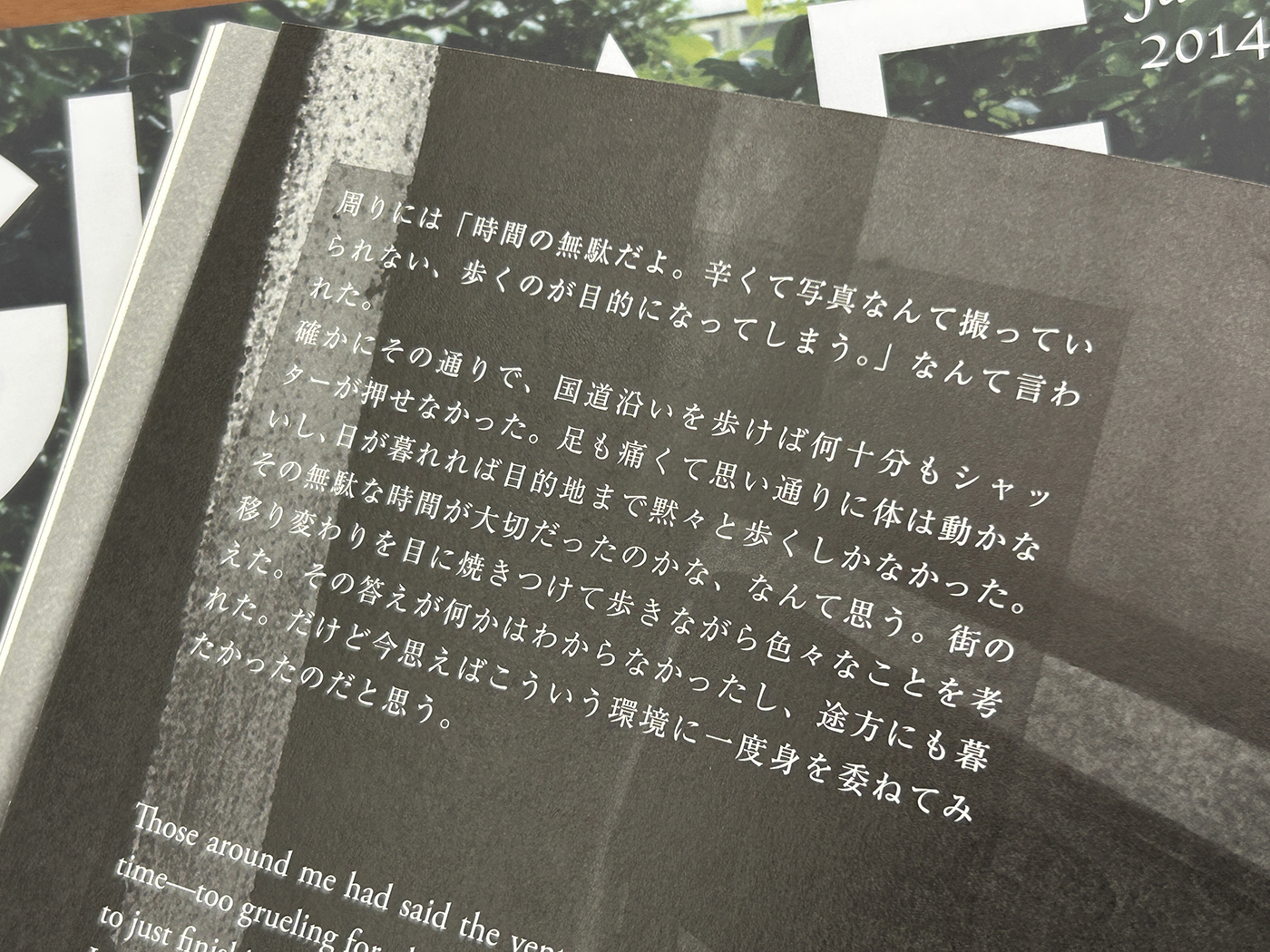

周りには「時間の無駄だよ。辛くて写真なんて撮れない、歩くのが目的になってしまう。」なんて言われた。

『GRAF』第8号 p23-p24 片山亮

こんな一文が気になるのは、自分の経験と重なるからだろうか。写真を撮る者、あるいは作品を制作する者の気持ちは時代や世代を超え、それほど大きく違わないだろう。そんな気持ちにさせられる。無駄だと言われ、あるいは自分でも明らかに無駄だと思われるときでも、行かなくていけない場面は存在する。あらがうように進むべき時もまた。そんな思いにとらわれてふと胸が熱くなった。おそらくこんな思いに包まれる人間は少数だろうが。

『GRAF』vol.12(2016年11月)

『GRAF BOX』(全巻セット)の特典として作成された、当時のメンバーのサイン入りオリジナルプリント。

2012年1月に創刊された『GRAF』は2016年12月をもって終了となる。5年間の活動期間中に12号が発刊されたことになる。

最終号に本山は「僕にとってのGRAFの心臓」と題した以下の文章を寄せている。

一部を抜粋し、紹介したい。

ただやり続けることはできたかもしれない。でも時間的にもいい頃合いだろう。

この時代のあるひとつの確かな姿としては間違ったことではなかったように思う。(略)僕らはやはりこれまで歴史的に繰り返し刊行されてきた手に触れることのできる印刷物として形に残したかった。時が経ち、また再びページをめくっても、もう一度、あの日の喜びや悲しみや憂いに立ち返り、さらに、じっくりページを進めると、これから先の写真を想起することが出来うるグラフ誌ではなかったかと自負する。

「写真の心臓」

「GRAFは今を記録する」

愚直で真っ直ぐな僕等の気持ちは今もこれからも変わらないだろう。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント