コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

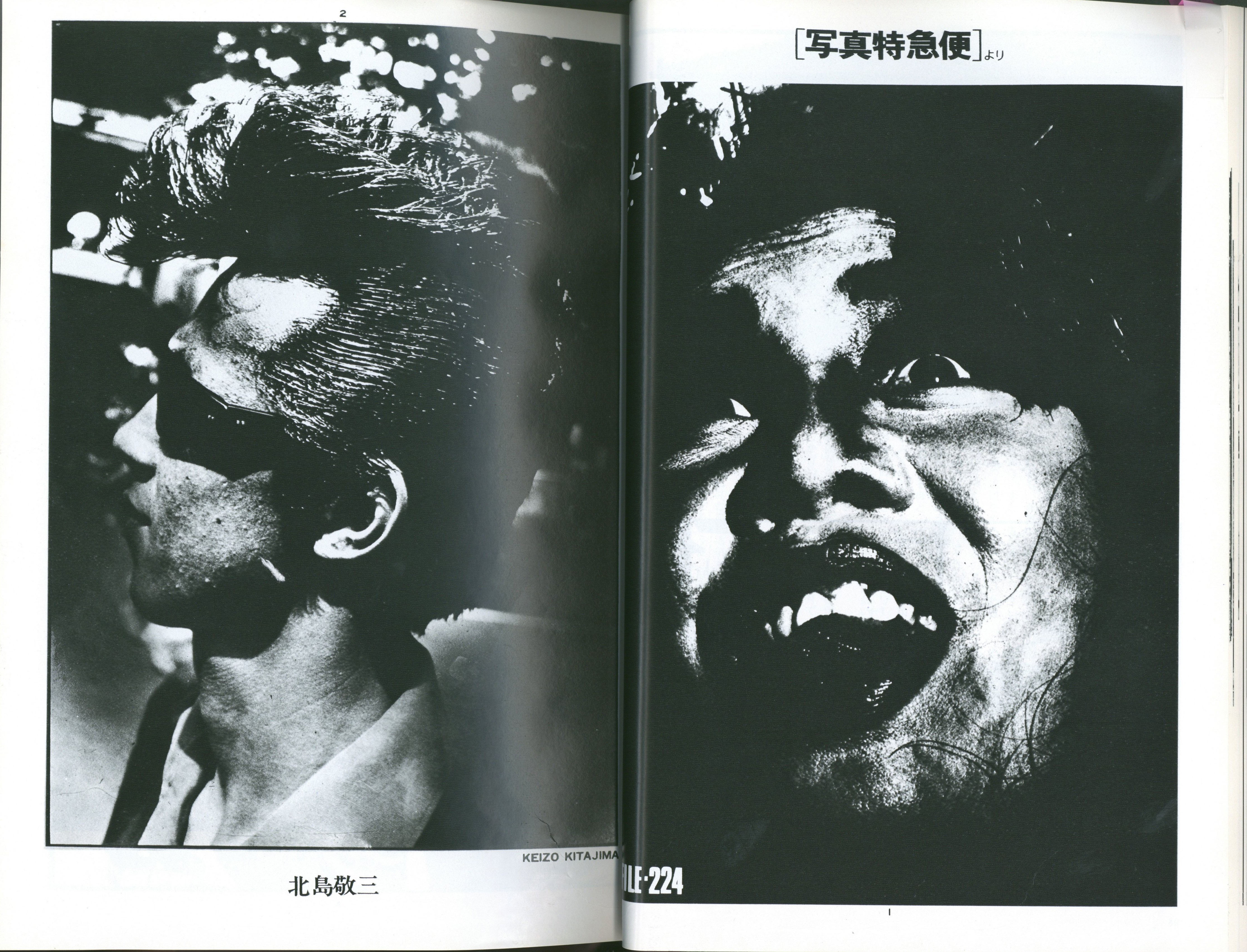

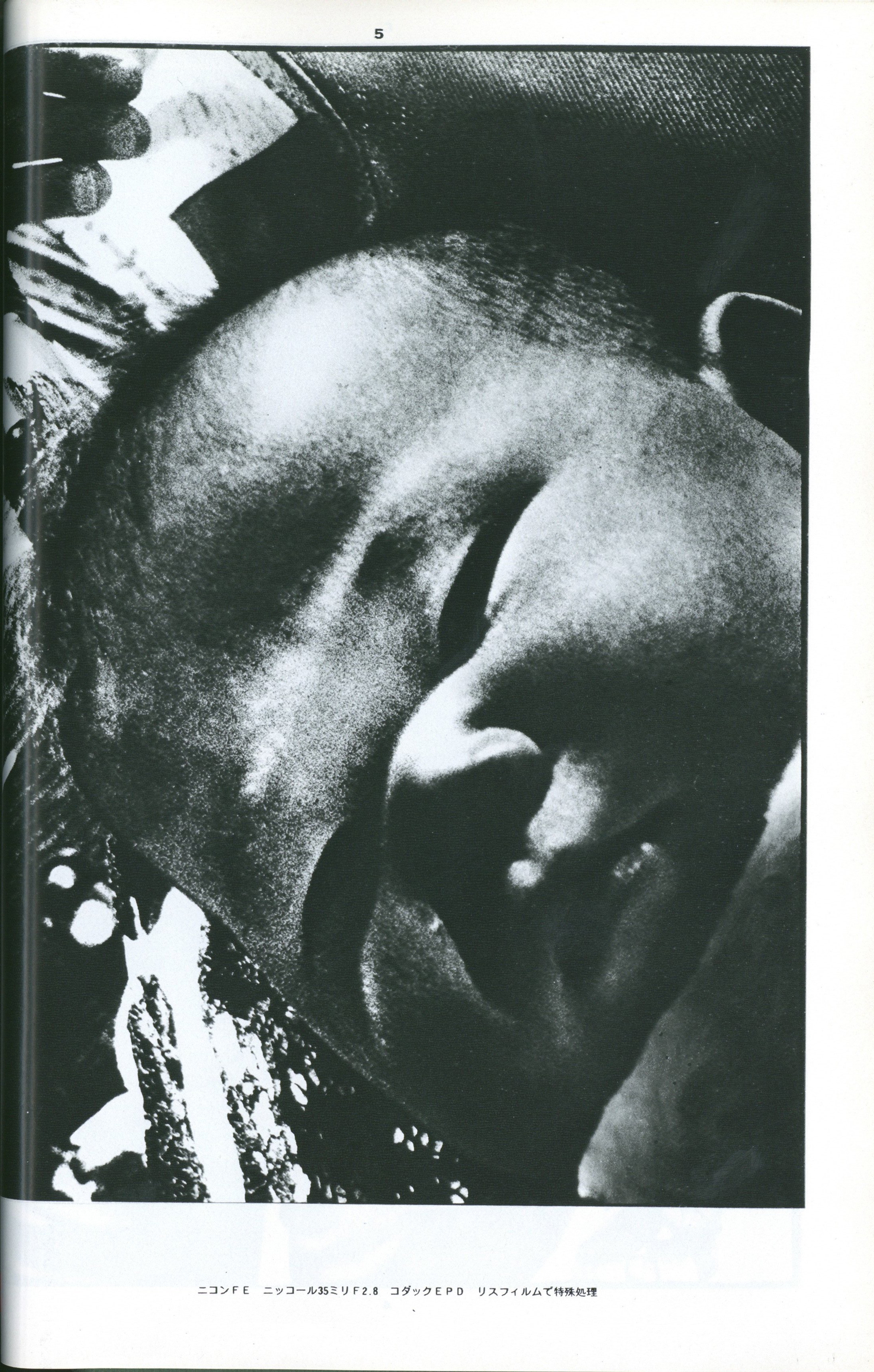

『KEIZO KITAJIMA 1979 PHOTO EXPRESS TOKYO』( STEIDL/LE BAL・2012年)より

引き続き、写真家・北島敬三の視線から「CAMP」について話を進めたい。

前回、北島から「CAMP」での連続展について「発明って言葉なんだよね、キーワードは」という言葉を聞いたと書いたが、それは私にとってかなり衝撃的なものだった。確かに発明であり、現在の若い世代にも確実に受け継がれている発表、表現方法である。

北島は1979年1月から12月までの1年間にわたって「CAMP」で連続展「写真特急便」を行った。北島より14年ほど年下である私はもちろんそれを見ていない。ただ私の手元には2011年にドイツのSteidl という出版社から復刊された『KEIZO KITAJIMA 1979 PHOTO EXPRESS TOKYO』という写真集がある。それを見る限り、被写体はほとんどが人物である。それもかなりの近距離から撮られている。

『KEIZO KITAJIMA 1979 PHOTO EXPRESS TOKYO』( Steidl/LE BAL・2012年)

多くは歓楽街、盛り場、飲み屋街と思われるところで撮影された印象だ。主に「CAMP」があった新宿だろうか。あらためて全12冊をつぶさに見ていると、前回も紹介した北島の言葉を思い出さずにはいられない。

「(CAMPのマークは)蝿だけどね、あれはもともと、本来はブヨなんだよ。ブヨであるべきなの。ある過剰な毒、キッチュを過剰にしちゃうみたいなさ、そういうところがちょっとあったと俺は思う。ただ、ブヨじゃさ、ちょっとロゴ(マーク)になんないから蝿にしたんだけど、要するにパパラッチなんだよ。パパラッチってさ、ブヨみたいに寄ってたかるカメラマン。そういうのが暗にスピリット、共通認識としてあったわけ。つまりパパラッチ的な写真の撮り方が一つ問題意識の中にあったわけね。パパラッチって一つの理想。俗っぽくて、追っかけ回して」

『IMAGE SHOP CAMP VOL.1 OR LAST!』(Image Shop CAMP・1980年)

時に常軌を逸したと思われる(おそらく酒に酔っている)男女の姿が写されている。北島も完全にそのなかの一人として、溶け込んでいたのだろうか。仮にそうだとしても、唯一違うのは北島だけがカメラを持っていたことだろう。写真を撮る行為は一方で冷静に目の前の状況を客観視、あるいは俯瞰する必要があるからだ。

さきほど紹介したドイツの出版社から復刊されたものは全12冊とプラス1冊で構成されている(プラスの1冊は当時のギャラリーのインスタレーションビューが中心に紹介されたもの)。その1冊には以下のことが書かれている。

(略)このシリーズでは「写真特急便 東京」と題された16頁のブックレットが毎月、1号から12号まで刊行されており、北島自身はこの作品を「自己反射装置」だと言っている。型にはまった展覧会であることを避けて、これらの展示はいわばパフォーマンスとして行われていた。それぞれのフォト・セッションの直後に、ほとんどリアルタイムで、北島は即興的にイメージのグリッドや現像されたプリントを提示したものである。(略)撮影、現像、展示、出版そして配布という各局面の間隙は、こうしたやり方で極限まで圧縮されたのである。

『KEIZO KITAJIMA 1979 PHOTO EXPRESS TOKYO』( STEIDL/LE BAL・2012年)

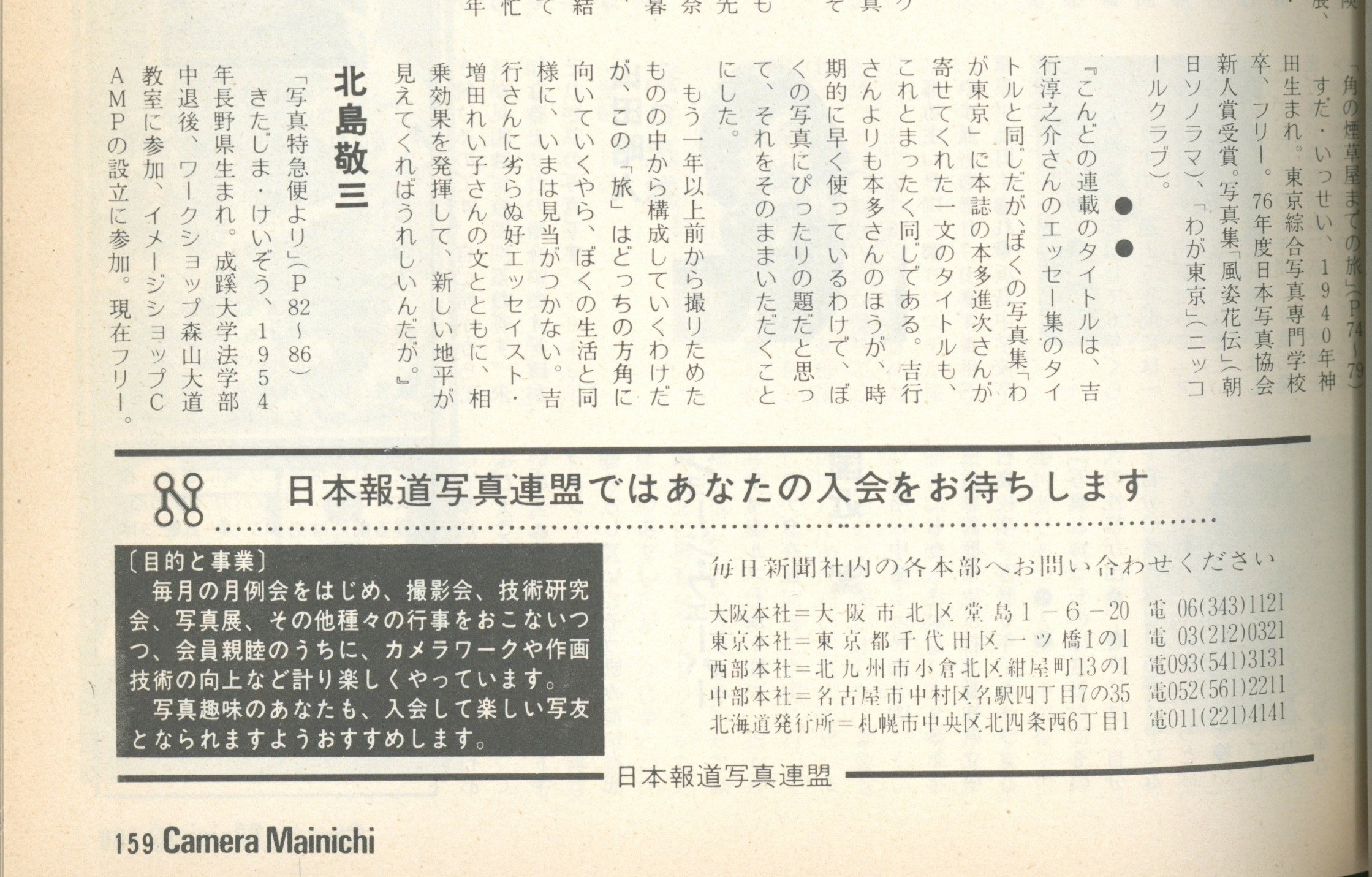

『カメラ毎日』1980年1月号には5ページに渡って北島の作品が掲載されている。

タイトルは「[写真特急便]より」とある。

「[写真特急便]より」(『カメラ毎日』1980年1月号)

同じ号の「今月の登場作家紹介」のページには「去年1年間、東京だけを撮りました。それらの写真は、毎月、新宿にあるCAMPの壁面に発表したきたわけですが、掲載の写真はそれらの中からの抜粋です」と書かれている。さらに続けて「そして、今年は「写真特急便・コザ」を発表していくつもりです」とある。

「今月登場 作者紹介」『カメラ毎日』1980年1月号P159)

1年間にわたる「写真特急便 東京」の発表を終えた北島が次に考え、行動に写したのは沖縄へ向かうことだったのだ。

1月号だけに、新年の抱負を語っているような印象をおぼえる。しかし、「写真特急便・コザ」は途中で中断することになる。

「次の年(1980年)に沖縄をやったんだけど、途中でやめたんだよ。写真集は4回出して、展示は6回。やめたのね。やっぱり沖縄ってそう簡単にさ、撮ったり発表できる場所じゃないっていうことにだんだん気づいてきた」

撮っている中でそのことに気がついたのでしょうか?

「うん、これちょっとヤバいんじゃないの、みたいな。撮って発表すりゃいいってもんじゃないでしょ、そういう場所じゃないことに気づいて、それで中断したのね。これは俺にとって大きな事件だった。それで、もう沖縄には二度と行かないと思ってやめた。それから二十数年経って、比嘉豊光に誘われて、三人展をやるときに行くまでは全然行かなかった。自分にとっては、そのぐらいやっぱり重い出来事だったんだよね」

80年代初頭の沖縄は、戦後とはいえ現在より沖縄戦の傷と残骸と記憶の生々しさが残っていたはずだ。ベトナム戦争は終結していたが、当然、米軍基地などさまざまな問題も抱えていた。

だから、ある覚悟と自覚を持って真剣に取り組まないと撮れないということでしょうか?

「たぶんそうなんだけどさ、言葉で理解するよりも、なんかさ、犯罪意識みたいのがすごい湧いてくるわけよ」

犯罪意識ですか?

「うん。悪いなって。すごく(誰かと)仲良くなったりしても、被写体って考えちゃったりしたから。だいたい撮ること自体が非対称じゃない。見る側と見られる側に分かれる。じゃあ、いったい自分は何者だってことを考えざるを得ない場所だったわけですよ。そうすると、撮りながら、答えが出ない。矛盾して、なんか自分はすごくずるくて悪いやつだみたいな、そういう感覚が湧いてきて、それに対して耐久力がなかったというかさ…」

写真は確かに時に暴力性をはらんでいる。思い出すのはやはり「CAMP」のスピリットであるところの「パパラッチ」である。皮肉にもそれに罪悪を感じたという言い方もできるかもしれない。

「『特急便』ってある種、実験みたいなところもあったわけで、うまくいくことも経験するし、大失敗も経験なんだよね。だから、『写真特急便 東京』の方は、まあまあ、うまくいったと。でも沖縄のほうは崩壊した。全然違うわけじゃない。今、『写真特急便』で東京と沖縄やりましたよね、と言われるけど、実は中身ってそれほど違うわけですよ。うまくいったことと、途中で断念せざるを得なかったことと。そういうこと(失敗と崩壊)ができた場所でもあるってことは、すごく俺にとってよかったんだよね」

私のなかでも確かに、どういうわけか『写真特急便』は「東京」より「沖縄」の印象の方が、正直強い。なぜだろうか。おそらく被写体の強さから来ているはずだ。ヒリヒリする緊張感に溢れている。それが、実は数回で終わり、それも失敗と崩壊だったことに驚いた。

同時に私は北島のある種のナイーブさと誠実さを垣間見た気がした。それまでの北島の印象は、コワモテでカメラをもったらガンガンと突き進むというものだった。

ちなみに写真評論家・倉石信乃も著書『スナップショット』(大修館書店・2010年)のなかでこの件について以下のように触れている。

しかし結局、東京から頻繁に通って撮影した沖縄の記録は、沖縄との度重なるコミュニケーションの破綻を経て、長く心的な傷を残していく。沖縄では写真が撮れなくなり、予定していた写真集の出版も断念するに至る。北島は、「内心『もう二度とここに来ることはないだろう』と思った」と回想したことがある。

(「遭遇の技術」倉石信乃『スナップショット』大修館書店・2010年 p67)

さらに北島へのインタビュー後、しばらくしてから『日本写真集史 1956-1986』(金子隆一/アイヴァン・ヴァルタニアン著 赤々舎・2009年)のなかに『写真特急便 東京』などに関連して以下のような記述を見つけた。

東京の撮影が終わったあと、北島は沖縄で《写真特急便・沖縄》をはじめた。さらに、同じシリーズを台湾、韓国、ハワイ、中国で撮影しようと計画したが、経済的な条件が整わず、断念している。

(金子隆一/アイヴァン・ヴァルタニアン『日本写真集史 1956-1986』赤々舎・2009年)p224

これは写真史研究者であり写真集コレクターであった故・金子隆一と編集者アイヴァン・ヴァルタニアンの共著であるが、巻頭のアイヴァン・ヴァルタニアンの文章によれば「各写真集の解説は、金子のインタビューを中心に構成している」とある。つまりアイヴァン・ヴァルタニアンが金子から聞き取ったということだろう。北島の計画に関する初出、引用先などは残念ながら書かれてはいない。

その後、北島はスナップを封印することになる。現在それを撮ることはおそらくないだろう。ずっと以前にお会いした酒の席で、私はずっと気になっていたこのことに関して訊ねたことがある。

「北島さんはなぜ、スナップを封印したのですか?」

それに対する北島の答えは素っ気ないもので、その真意はわからないままだったが、簡単に一言で答えられるはずもないものが奥底に潜んでいるだろうことだけは想像がついた。

もしかしたらら沖縄での「失敗と崩壊」と、ある種の誠実さ、さらにスナップショットが持っている暴力性、非対称であることへの罪悪感(北島の言葉を借りれば犯罪意識)から来ているのかもしれない。ただ、これはあくまで私の想像の域をでない。

(後編へ▶︎)

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント