コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

書かれたものを読む限りでは、脱会した森山、北島が完全にCAMPとの関わりを絶っていたわけでないことがよくわかる。意外な発見だった。尾仲がメンバーに加わるにあたり「森山さんも参加したミーティングで承認され、僕はCAMPのメンバーとなった」(『あの頃、東京で・・』)という記述もある。

ある夜、ゴールデン街「南海」のカウンターで、森山さんにこう言われた。「尾仲は三年なにも撮らなくていいから、俺たちがどうやっているかを見ておけ」。北島さんからは「尾仲は周りの人たちの写真を撮っていればいいんじゃないか」とアドバイスとフィルムを貰ったりした

『あの頃、東京で・・』(尾仲浩二 極・私家版2015改訂版 P17)

これについて尾仲に訊ねてみた。真意を単純に知りたかったからだ。

「飲んだ上での話なんですけどね。まあ、俺たちが何をやっているか、ちょっとよく見ておけということだったと思うんですよ。だいたいつるんで飲んでいるのが森山さんと北島さんと大場さんという人だったんですよ。僕がそこに金魚の糞のようについていたから。

大場(和裕)さんもちょうど『カメラ毎日』で連載を始めたりとか、北島さんが木村伊兵衞写真賞を取ったあとだったり、森山さんが『光と影』を出してなんか日本写真協会年度賞をもらったり、みたいなときです。

そんな時、僕は何も撮っていなくて新宿にずっといただけだから。月の当番をして、バイトして穴倉に入っていたから、写真を撮っている時間なんかないなという感じだった。そこでほぼ毎晩のようにゴールデン街に、その辺の人たちに一緒に飲ませてもらっていることが嬉しかったんですね。編集者にしろ、写真家にしろ、みんな、おごってくれたし」

ー半径数百メートルの中にずっといたという感じでしょうか?

「ああ、そうです。それが居心地良かったんでしょうね、きっとね。住んでいた部屋も3畳だしね。部屋に帰っても引っくり返っているだけで、帰らなくなって覗き部屋でそのまま寝ていたりとかしていたので、そのほうがエアコンもついているし、シャワーもあるし」

森山と北島の発言の真意がぼんやりとだが読み取れるような気がした。一言でいえば、尾仲は彼らにかわいがられ、尾仲もそれを心地いいと感じていたということだろう。まさに「末っ子」のかわいがられ方と、甘え上手の要素がここにはある。

なお、これは私の推測だが、森山は尾仲に何かを期待していたようにも読み取れる。「俺たちがどうやっているかを見ておけ」という発言が、その後の尾仲のギャラリー「街道」の活動につながって感じられるからだ。

CAMPにて山内道雄・大場和裕展の店番をしている尾仲(『あの頃、東京で・・』)より

驚くのはCAMPを離れた森山と北島が CAMPを通じて尾仲とかなり深く関わっていることだ。尾仲の記述を読む限りでは、まだメンバーであるかのような濃密な付き合い方に映る。

「森山さんは CAMPをやめていたんですが、夕方になるとよくCAMPに来て。僕はだいたい当番をしているから、じゃあ、飲みに行くからお前もいくかというので、いつも行くという感じだったんですよ。北島さんもそんな感じでした」

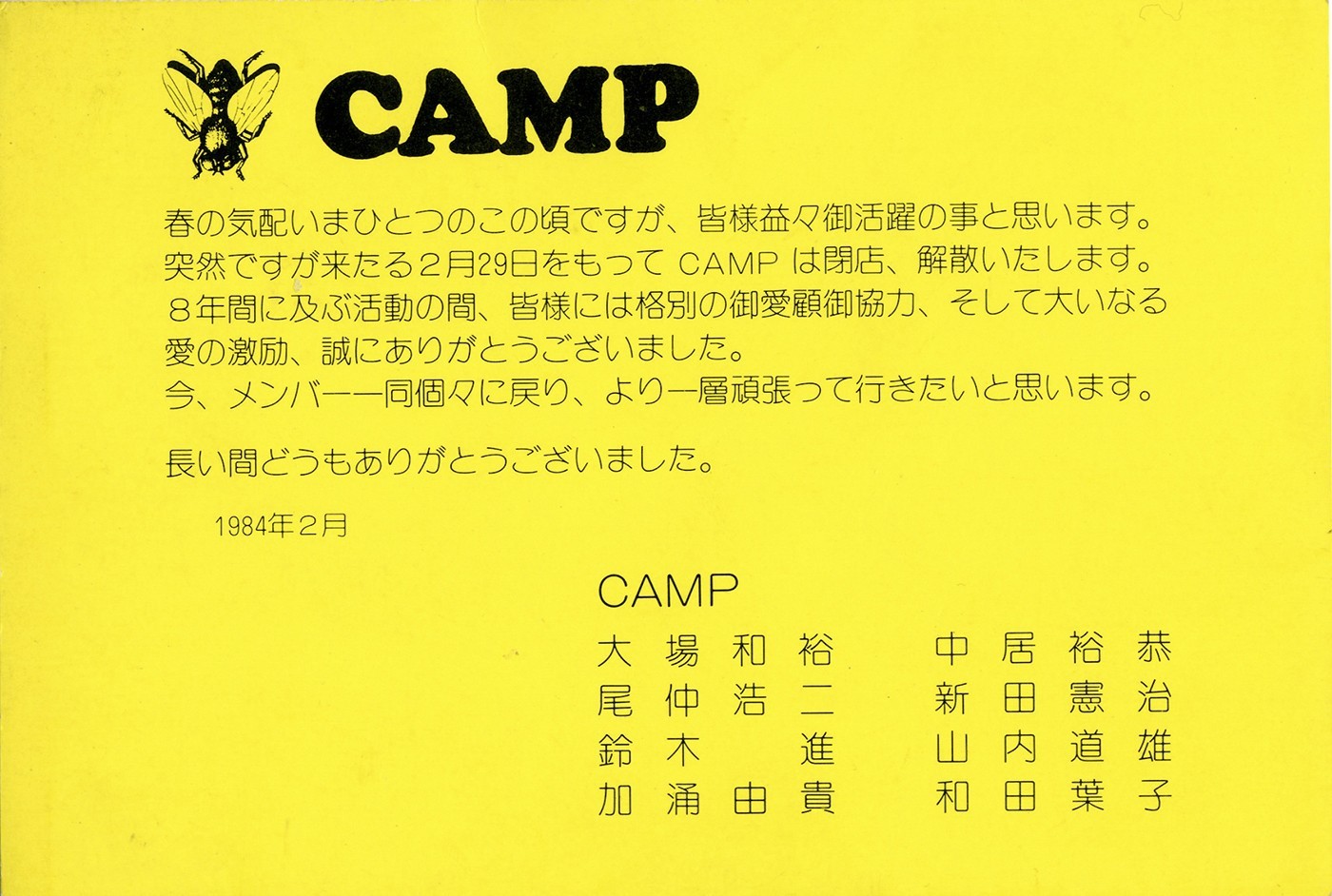

CAMP解散の案内状(資料提供:尾仲浩二)

その後、CAMPは1984年の2月末に足掛け8年の活動に終止符を打つ。その前年1983年12月に尾仲はCAMPで初個展を開催することになる。

初個展の「背高泡立草のある町」案内状(資料提供:尾仲浩二)

会場での記念写真(写真提供:尾仲浩二)

タイトルは「背高泡立草のある町」

生まれた地、福岡県直方を中心に撮影した作品で、大全紙で50枚ほどの展示だったという。案内葉書はタイトルよりも自分の名前を大きくデザインした。まずは名前を憶えてほしいという思いからだった。

- 小学校3年生の夏に九州を離れた僕には子供の頃のわずかな記憶しかないが、祖母の暮らす駅裏の本家を拠点として、いくつか思い出の場所も訪ねてみた。

まず向かったのは、最後に暮らしていた新入(しんにゅう)長田の家。西鉄バスの終点から田んぼの中を15分ほど歩くと低いボタ山の周りに十数軒の集落があり、そのなかの一軒が僕の家だった。背高あわだち草が生茂っていた裏のボタ山は、新しい住宅地になっていた。

(尾仲浩二『1983 直方・北九州 アワダチソウと煙突のある街』グラフィカ別冊 メモリアグラフィカno.5 2008)

「個展のための撮影に直方に10日間ぐらい帰ったのかな。そのあと、ちょっと足りないなと思って、秩父に行って撮ってきて、その辺を混ぜて。背高泡立草って、もともと外来種で荒れた地に生える。生まれ育った炭鉱町に群生していて、子どものときから、もう周りにいっぱいあったんですね。故郷の象徴ですね。あのヒョロヒョロッと生えているのが、当時、もっと細かったので、それっぽいなと思って。タイトル、たぶん森山さんがつけてくれたんじゃなかったかな。森山さんのアパートで飲みながら、なんかいくつか僕がタイトル案を言ったけど、それはダメだなとかいう話で、じゃあ、『背高泡立草のある町』というふうに、たぶん二人で話している中で出てきて、決めたんだと思いますね」

ー初個展の経緯などを教えてください。店番への功労賞的なことでしょうか?

「いや、だって、僕、入会金、参加費も含め、毎月、家賃払っているけど、1度も写真展をやってないんだものね。潰すなら1回ぐらいやらせてもらってもいいでしょということですよね。最後の1年とかは山内道雄と大場和裕ですよ。このあいだ、見つけたカメラ雑誌の最後のひと月( CAMPでの展示スケジュール)を見たら、3週だか4週だか山内道雄展ですよ」

ーそれに対してメンバーから不満とかでなかったのでしょうか?率直な疑問だ。

「だから、それもあったから解散したんじゃないかな。山内さんとか大場さんとかは連続展やっているから本人たちは店番もできないし、しないんだよ。撮りに行ってプリントするから。なのに僕たちはずっと家賃を払って当番をしているという」

ーそれは、確かにおもしろくないですね。

「おもしろくないよね。でも、CAMPは要するに平等に会期が割り当てられるわけじゃなくて、やりたい人がやる。要するに世に出ていこうとしている人たちを、みんなでバックアップしようという気持ちはあったから成立していた」

ーそういう基本理念みたいなものがあったのですね。

「うん。だから次は誰とかじゃなくて、次は俺がやるからみたいな。1年間こことこことここみたいな押さえ方をして、するとほかのメンバーは年に1回もできないかな、みたいな感じになっちゃうのね」

ー解散に関してもう少し当時、憶えていることがあったら教えてください。

「どうなんだろう、それぞれの思惑はあったと思うんですよ。続けたいという人もいたと思うけど、当時、CAMPのボス的な存在だったのは大場和裕さんで、これはもう推測ですけど、『カメラ毎日』で連載とかを始めて、もうCAMPは要らないと思ったんじゃないかな。次に行こうと思ったんじゃないかな。彼にとってのCAMPは、もう必要なかったんじゃないかなと思うんですよね。一番、発言力を持っていた人なので、その人がやめると言ったことで、まあ、じゃあ、やめるかって感じになったんだと思う」

解散後、壁の撤去や後片付けの作業中。左は中居裕恭(『あの頃、東京で・・』)より

解体作業をしている中居裕恭、山内道雄(写真提供:尾仲浩二)

『あの頃、東京で・・』の最後の方に 2002年4月にphotographers’ galleryで行われた尾仲の「あの頃、東京で」と題された写真展の挨拶文にこんな一文がある。

八十四年に CAMPが終わってからというもの何をするわけでもなく、どこに行くわけでもなく、カメラをもっているということだけが自分自身の存在を許す唯一の理由だった頃、長くつづくいやな時期。

その後、数年の時を経て、尾仲はみずからギャラリー「街道」という自主ギャラリーを西新宿に開設する。1988年、CAMP解散から4年後のことだ。

「街道」はその後も断続的に2023年の現在まで継続して運営されている。次回はそのことに触れたい。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント