コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

前回、台北で『VOICES OF PHOTOGRAPHY 撮影之聲』(影言社)という写真専門誌に偶然出会ったことを書いた。2023年時点で35号までは発行されている。おそらく写真の専門知識を持っている人、あるいは写真、アートにかなり興味をもっている読者に向けられたものだろう。かつて写真評論家の飯沢耕太郎氏が1990年に日本で創刊した写真専門誌『deja-vu』(デジャ=ヴュ)と重なって感じられもした。

27号が日本の自主ギャラリーについて書かれていたので購入したことも前回記した。写真史家・金子隆一氏(1948-2021)が執筆した記事である。

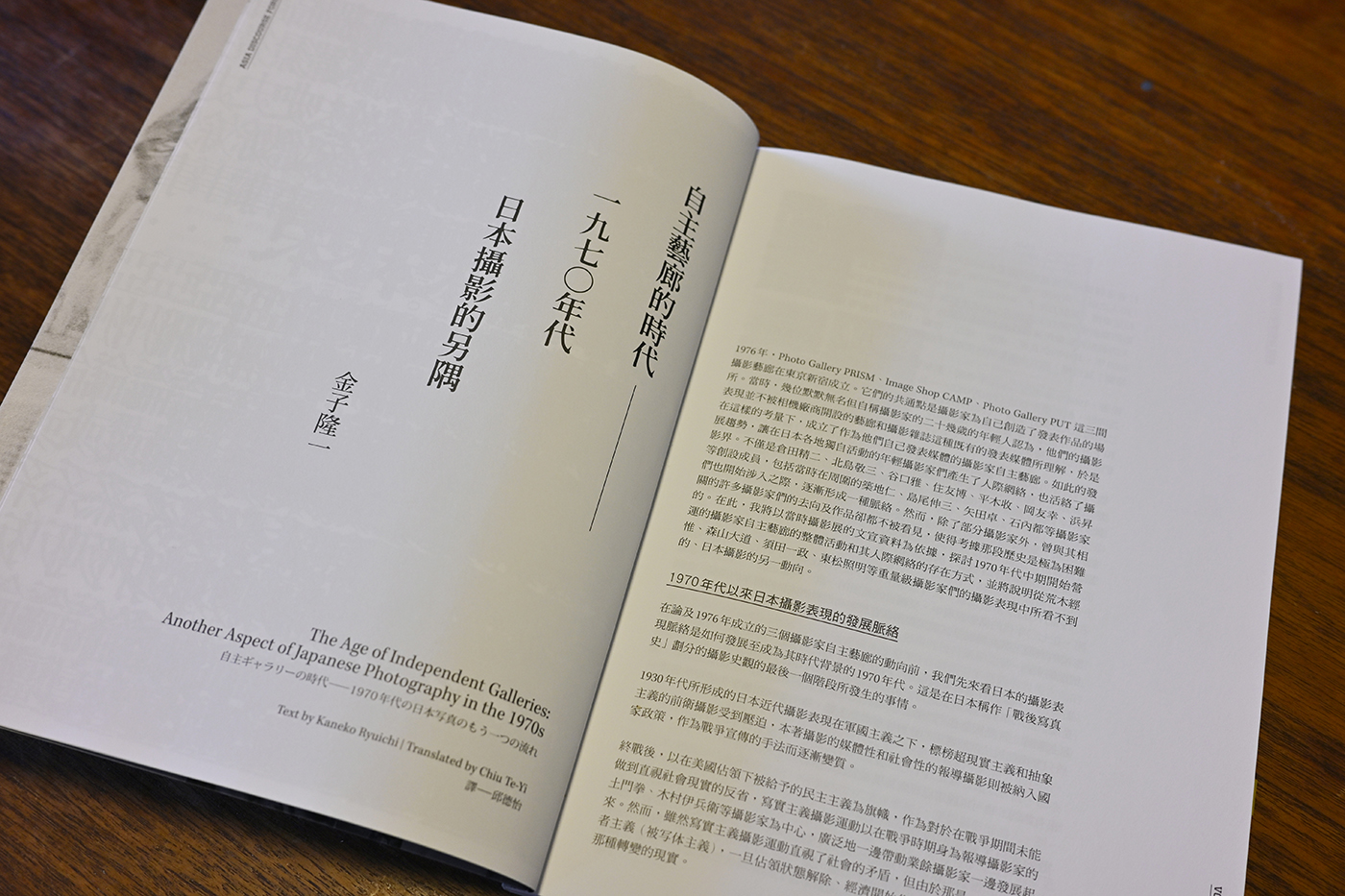

金子の記事のタイトルは「自主藝廊的時 一九七〇年代日本攝影的另隅」という。「自主藝廊的時代」を日本語に訳せばおそらく「自主ギャラリーの時代」となるだろう。

『VOICES OF PHOTOGRAPHY 撮影之聲』ISSUE 27(影言社)

記事が書かれた経緯は2019年9月に『VOICES OF PHOTOGRAPHY 撮影之聲』が企画し、開催した「写真史物語アジアフォーラム・シリーズフォーラム ―戦後東アジア写真史」がきっかけのようだ。

「戦後の東アジア写真の発展を起点とするこのフォーラムは、日本、韓国、台湾の写真史研究者(金子隆一、陳佳琦、朴平鍾、戸田昌子、張世倫)に参加を呼びかけ、台湾学者によって主催された」「戦後のアジア写真の発展過程と文化的現象についての特別プレゼンテーションと対話討論を行った」「写真の歴史とは何か?写真史の方法論は再帰的な思索を提案します」「ここに含まれる(この号)5つの記事は、このフォーラムの講演者によるものです」という記述が雑誌の冒頭にあった。(「」内は『VOICES OF PHOTOGRAPHY 撮影之聲』の誌面をGoogle翻訳で訳したもの)

わざわざ海外の雑誌に、日本でもあまり触れられる機会の少ない事柄が書かれていることに興味をおぼえる。ちなみに、私が知る限りでは金子が「自主ギャラリー」について、これほどまとまった量(10ページ)の原稿を日本の雑誌、書籍などで見た例はない。

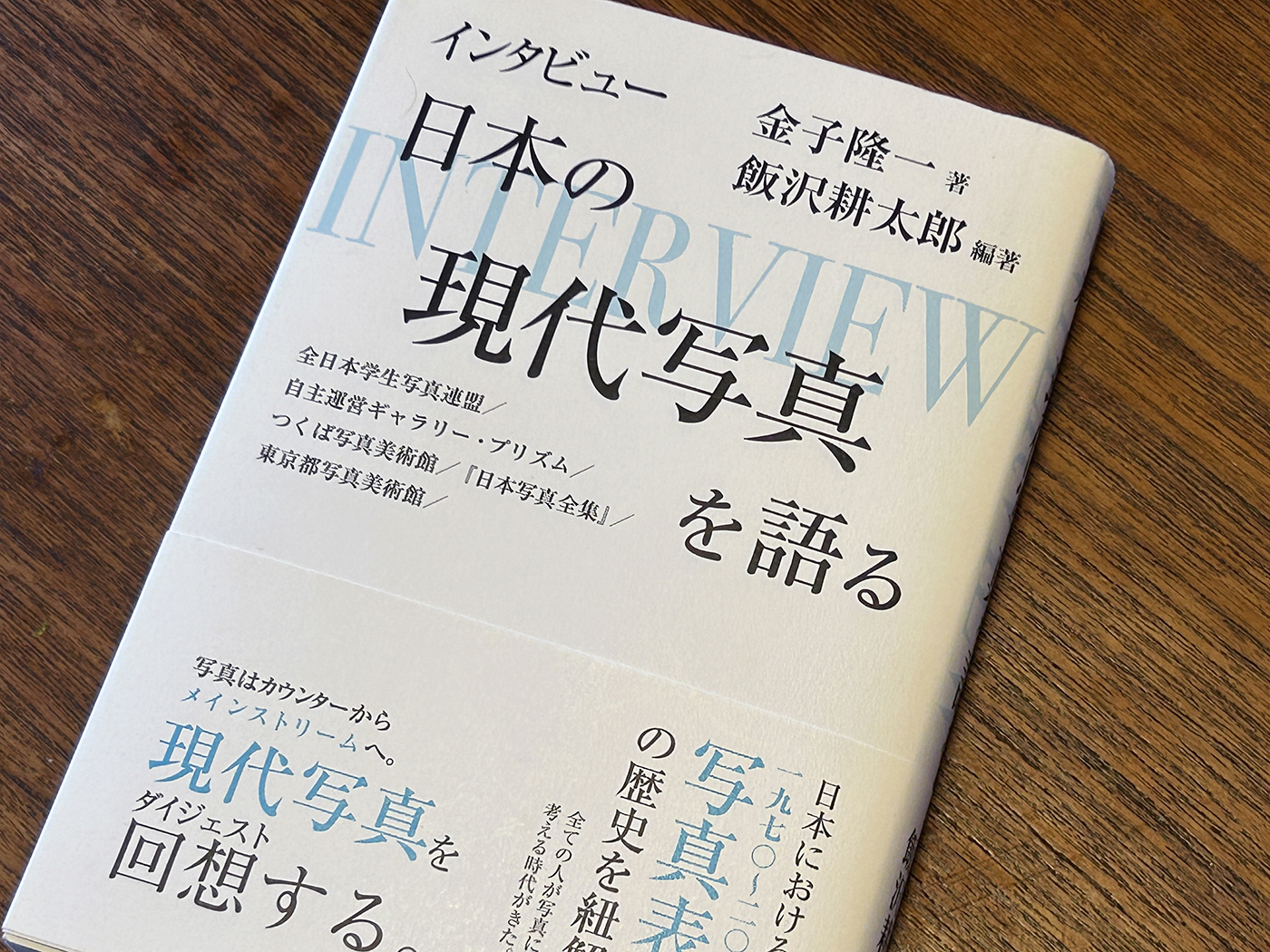

当然ながらあちこちで書いてはいる。割と紙幅があるものでは『インタビュー 日本の現代写真を語る』(金子隆一著・飯沢耕太郎編著 梓出版社/2023年)がある。「2自主ギャラリー・プリズム」という章で、プリズムに限らず、自主ギャラリーそのものについて、それに参加していた者たちの意識についても考察している。自分たちはアマチュア写真家ではないが、カメラマンでもなく「写真家」という意識を明確に持っていたという記述などは興味深い。さらに個人出版社の出現、『camera works tokyo』の出版に自身が関わったことなどにも触れられている。ただし執筆ではなく、タイトルの通り、インタビューをもとに構成されたものである。『日本は写真集の国である』(金子隆一著 築地仁監修 梓出版社/2021年)のなかにも「日本の中の自主ギャラリー運動」という文章がある(3ページ)。果たして、台湾の読者はこの記事をどんな思いで読んだのか、その感想などを聞いてみたいものである。

『インタビュー 日本の現代写真を語る』(金子隆一著・飯沢耕太郎編著 梓出版社/2023年)

補足すれば、同じく海外の印刷物にかなり多い文字数で寄稿しているものがある。アメリカのヒューストンにある「The Museum of Fine Arts, Houston」で2015年に行われた『For a New World to Come: Experiments in Japanese Art and Photography, 1968–1979』という展覧会の図録に掲載(英訳)されている。(こちらについては次回、触れてみたい)

話を戻すと、『VOICES OF PHOTOGRAPHY 撮影之聲』の記事は1976年に「フォトギャラリーPRISM」「イメージショップCAMP」「PUT」 が新宿に登場したことから始まる。倉田精二、北島敬三、平木収、島尾伸三、石内都などの名前が並ぶ。金子はこの序文のなかで以下のように記している

「一部の写真家を除いて、これに関係した多くの写真家の消息や作品が残されておらず、この時代の歴史を調査することは極めて困難である。」(「」内は『VOICES OF PHOTOGRAPHY 撮影之聲』の誌面をGoogle翻訳で訳したもの)

私がこれまで調査してきたことと大きく重なる。本連載のタイトルが「自主ギャラリーの時代」である通り、私はここ数年、自主ギャラリー(主に70年代)について調べてきたが、ときに困難を感じることがあった。コロナ禍でなかなかインタビューを行えないこともあったが、それ以上に当事者にお会いしても、当時の記録である「モノ」が消失していたからだ。

具体的には案内ハガキ(DM)などは本人がよほど几帳面でないかぎり「どこかにいっちゃいましたね」といった一言で終わることも多々あった。パンフレットの類も同様だった。自費出版された写真集などはまだ残っていることが多かったが、稀少すぎて手に入らないという事情もあった。その時点では誰もが後世になって、貴重なものになるなどとは思っていなかったのだろう。

なにより、行われた多くの展示が写真で記録されていないことをあらためて認識した。いわゆる「展示風景」である。いまの若い世代はそれを「インスタレーション・ビュー」と呼び、その記録を意識的に残す。

展示は終わってしまえば形が残らないのが宿命であるというのに「展示風景」をなぜ、撮っていないのか。不思議な気もするが、考えてみれば私も1994年に初めて個展を行ったのだが、ほぼ記録していないし、その意識が欠如していた。たまたま思いつきで撮った一枚がかろうじて残っている程度だ。2003年から2004年にかけてギャラリーを自分で運営していたときも、ほとんどの展示を記録していない。

だから「インスタレーション・ビュー」という意識が高まったのは意外とここ最近のことかもしれない。個人的な見解だが、あるときから会場を来場者がスマホなどで撮ることがいきなり解禁された。SNSなで紹介、拡散などが主な目的だと思うが、それまではほとんどの美術館、ギャラリーが頑なに「撮影禁止」を掲げていたが、突然という感がある。そのことと「インスタレーション・ビュー」の意識は関係している気がしている。

次の章では、自主ギャラリーが登場する以前の日本写真史について解説されている。「1930年代に形成された近代写真は、軍国主義、誇張されたシュールレアリズムと抽象性を特徴としていた」さらに戦後の「アメリカの占領下に与えられた民主主義の旗のもと、戦時中の社会現実を直視できなかった反省から、報道カメラマンだった土門拳を中心にリアリズム運動が始まった」と続く。

さらに「PROVOKE」について、荒木経惟による「私写真」について、戦後生まれの「ポストPROVOKE」の世代の登場などが簡潔に解説されている。日本の写真事情をあまり知らない台湾の読者を意識して書かれていることが十分に理解できる。

注目すべきは「つまり、日本の戦後写真史は、主に写真(カメラ)雑誌に掲載された写真表現を基礎としていると言っても過言ではなく、それが現在認識されている写真史になっているとも言えます」と結論づけられる点だ。その通りだろう。日本でその文化のなかにどっぷりと浸かっていた私を含めた多くの者が意外とこのことに気がついていない。だからこそ、その影に隠れてしまった「自主ギャラリー」の研究には意義があると私は考えているのだが… 金子もまたそのことを強く意識していたことが伺える。

「写真家の独立したアートギャラリーの設立」と大きな見出しがついた後に以下の文章が始まる。

「ここまで述べてきた写真史の文脈と、皆さんの印象にある「日本写真史」の枠組みはほぼ重なるはずだ。次に論じたいのは、1970年代に成人し、戦後生まれ、いわゆる「団塊世代」となった若き無名の写真家たちの軌跡である。だからこそ、写真家自身のアートギャラリーから始めるべきなのです」(「」内はGoogle翻訳で訳したもの)

自主ギャラリーに関わってきた当時の若者たちは(この連載でも何度か触れているが)、写真(カメラ)雑誌への発表や、カメラメーカー系のギャラリーでの展示をアンチとする傾向が一部にあった(ただすべてではなく、逆に積極的に参加していた側面にある)。

間違いないのは自主ギャラリーの誕生には日本独特の背景が大きく関係している点だ。「Made in Japan」の光学精密機器の存在がその根底にある。

カメラメーカー系のギャラリーが多く存在しているのも多くのカメラメーカーが存在するからだし、そんな国は他に例をもたない。そして写真(カメラ)雑誌も長くカメラ、レンズメーカーの広告収入によって支えられてきた。見逃してはいけないのは、裏を返せばかつてアンチが生まれたのは、実は稀なほど「恵まれた環境」ゆえ、であった点である。

日本で自主ギャラリーが生まれていた頃、台湾では1947年に起きた二二八事件に端を発した「白色テロ」による戒厳令下にあった。表現、言論などの自由が長いあいだ制限されていた(1987年に解除)。当然ながらその頃、日本は政治批判も、表現も自由であった。当時の日本で、“自分たちはアマチュア写真家ではないが、カメラマンでもなく「写真家」という意識を明確に持っていた”彼らはこの「恵まれた環境」にどれほど自覚的であったのか。今回、台湾の雑誌に書かれた金子の記事を読みながら、ふとそんなことを考えた。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント