コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

3月末から10日間ほど、さらに5月末と2回続けて台湾へ行ってきた。4月3日には大きな地震が東部の花蓮市近くを震源として発生し、台北もかなり揺れた(このサイトでのタカザワケンジさんの連載「写真を編む人へ」でタカザワさんも触れられているが、同じ時、タカザワさんが震源地近くにいたことを知って驚いた)。

そもそも台湾へ行ったのは撮影が目的だったのだが、日本の統治時代(1895年〜1945年)に撮られた写真に触れる機会があって、当然ながら当時の日本の影響を深く受けていることを知った。なかには写真技術、表現を東京で学び、台湾に戻ってから作品を制作したり、さらに東南アジアから写真を学びに来た人たち(主にフィリピンからだと聞いた)にその技術を伝授したという過去があることも初めて知った。

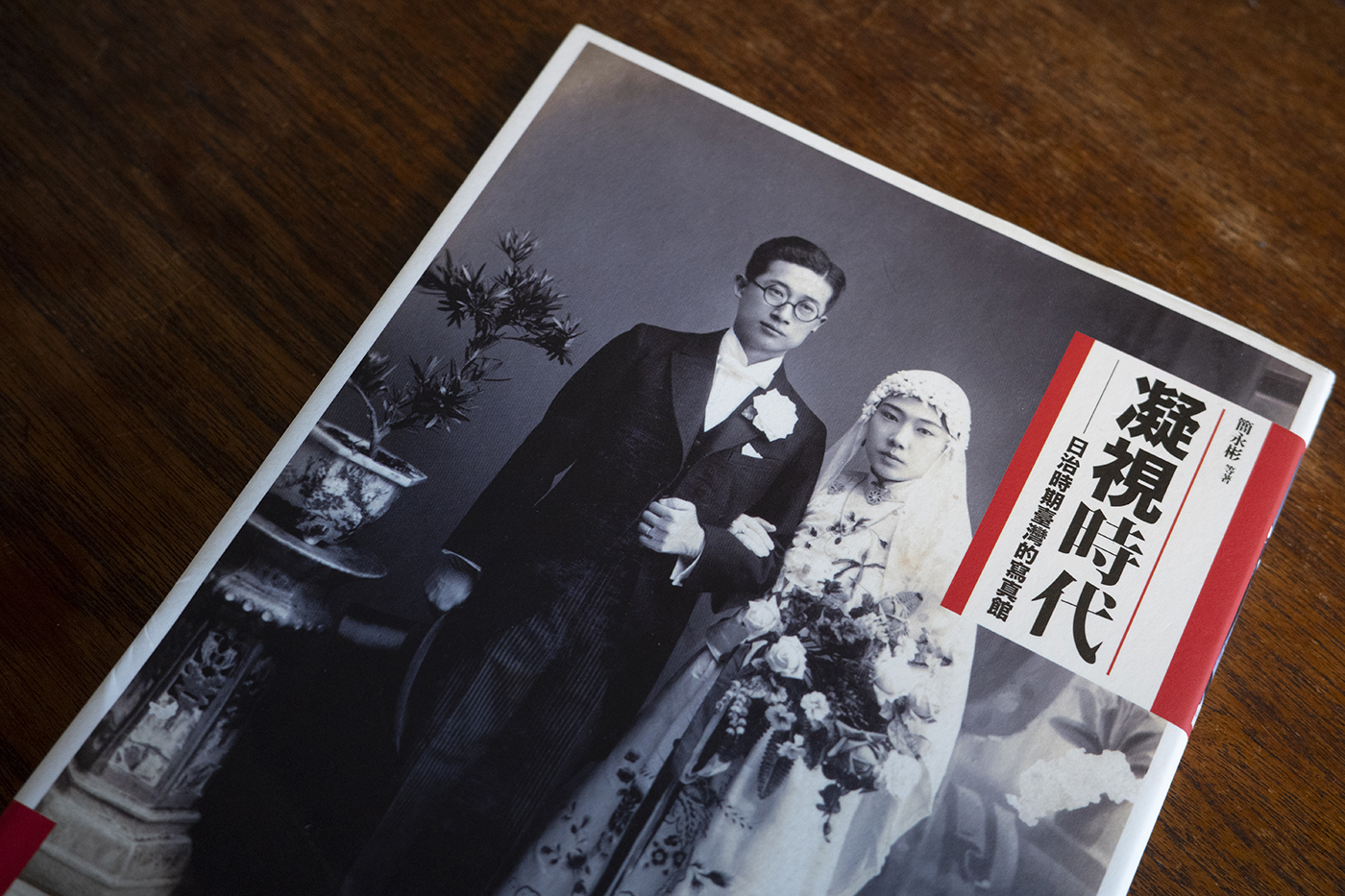

『凝視時代―日治時期薹灣的寫真館』という書籍をたまたま書店で見つけた。書店ではラッピングされていて中を見ることができなかったのだが… 勘で購入した。ホテルに戻ってから、読んでみた(とはいえ、当然ながら中国語である。漢字を頼りに意味を想像しながら、気になるところをスマホのカメラをかざしながらGoogle翻訳にて)。その中のある記述とある写真に興味を抱いた。帰国後、そこに書かれていたことが気になり5月末にもう一度、再訪することになったのだ(話がそれるので、これに関しては別の機会に)。

そもそも私は台湾の写真界のことは恥ずかしながら、これまでほぼ知らなかった。そのため、最初の渡航前に数人の写真関係者(日本人)に台湾へ行くことを伝えて情報をもらった。台北で写真集を扱っている独立系書店や公的援助を受けて運営されている施設などの存在を教えてもらった。そして、そのすべてを訪ねてみた。

日本の写真集、雑誌がかなり扱われていることにまず驚いたのだが、さらにはお客さんが若く、それに次々と訪れてくる姿を見て目から鱗の思いだった(20年ほど前に私の本が数冊、台湾で翻訳されたことがあって、その頃、現地の出版社の方から日本ブームであると聞いた記憶があるが、それ以降も日本の出版物への興味が若い世代へ受け継がれているということだろうか… あくまで個人的想像の域をでないが)。

今回再訪した際にお会いした台湾の方に教えてもらったのは「國家撮影文化中心(National Center of Photography and Images」という写真施設。ターミナル駅である台北駅(日本でいえば東京駅に近い存在)の目の前という好立地にあった。建物の前はそれまでも何度も通っていたが、まるで気がつかなかったし、日本の写真関係者からも聞いていなかった。

かなり古めかしい建物で調べてみると、日本統治時代、1937(昭和12年)年に建てられた建物で当時は「大阪商船ビル」だったらしい。「大阪商船株式会社」という日本の会社の出張所だったようだ。巨大で立派だ。瓦屋根なのが特徴で、設計者は日本人らしい。ちなみに最近、改修工事がされて綺麗になったようだ。

行われていた企画展は「多重鏡像中的自我身影/The Artist and the Image of the Self」。2部構成だったが、私が興味をもったのはそのうちの一つ「凝視自我/Self-gaze」 というもの。いまさら書くまでもないことだが漢字は直接的だ。Self-gazeを直訳すれば「自己への視線」とか「自己を凝視する」という意味合いになるはずだが、それより「凝視自我」の方が経由なしで意味がストレートに届く気がする。

足が止まったのはやはり日本統治時代(台湾では「日治時代」あるいは「日治時期」と呼ばれることが多い)に撮られた写真群だ。そのコーナーが最初のポジションにあった。許可をいただいて会場を撮らせてもらった。その挨拶文を訳したものが以下になる(Google翻訳で単純に訳したものであることをお断りしておきます)。

日本統治時代の写真家による視線を中心としたセルフポートレートには、植民地時代の生活を反映した二つの特徴が見られます。第一に、表情や服装(スーツ着用、背景や小道具)の強調、第二に、視線に焦点を当てていることです。写真技術と暗室プロセス(照明、多重露光、および手動レタッチ) 写真家のシャッターの熟練と光と影の相互作用の応用を通じて、これらのセルフポートレートは、自己認識の感覚と、一般の人々のビジョンを見事に捉えました。オープンなモダンな世界。

作家名は当然ながら誰一人として知るものはなかった。ただ写真には強烈に惹かれた。一点だけあきらかにコラージュされた作品があった。撮影者は林草(LIN Cao)とあった。國立歴史博物館に収蔵されているようだ。台湾ではそれなりに評価されている作品なのだろうか…何もわからない。この何もわからないということが新鮮で刺激的だ。

最も気になったのは「張朝目 CHANG Chao-Mu」とう作家が撮ったセルフポートレイト。作品は何枚もある。単純に記録として撮られたものなのか、あるいは何かしらの表現を意図して撮られたのかは不明だ(おそらく後者だろう)。あるいは当時、セルフポートレイトを撮る流行などがあったのだろうか。

そのなかに〈重複曝光肖像照〉Multi-exposure Portrait と書かれたものがあった。つまり多重露光によって撮られている。一枚のなかに二人いる。多重露光の技術を用いているはずだ。私はそれをしばらく観続けた。撮影時の多重露光だろうか、あるいはプリント時のそれだろうか。おそらく前者だろうが、確かめるすべはない。

建物の一階はカフェとミュージアムショップになっていて、写真集や写真関係の書籍が並んでいた。ただ、品揃えは先に触れた若者たち多く訪れるショップとは違った。渋いといったらいいだろうか、アカデミック、保守的といういい方もできる。そこで気になる雑誌を見つけた。

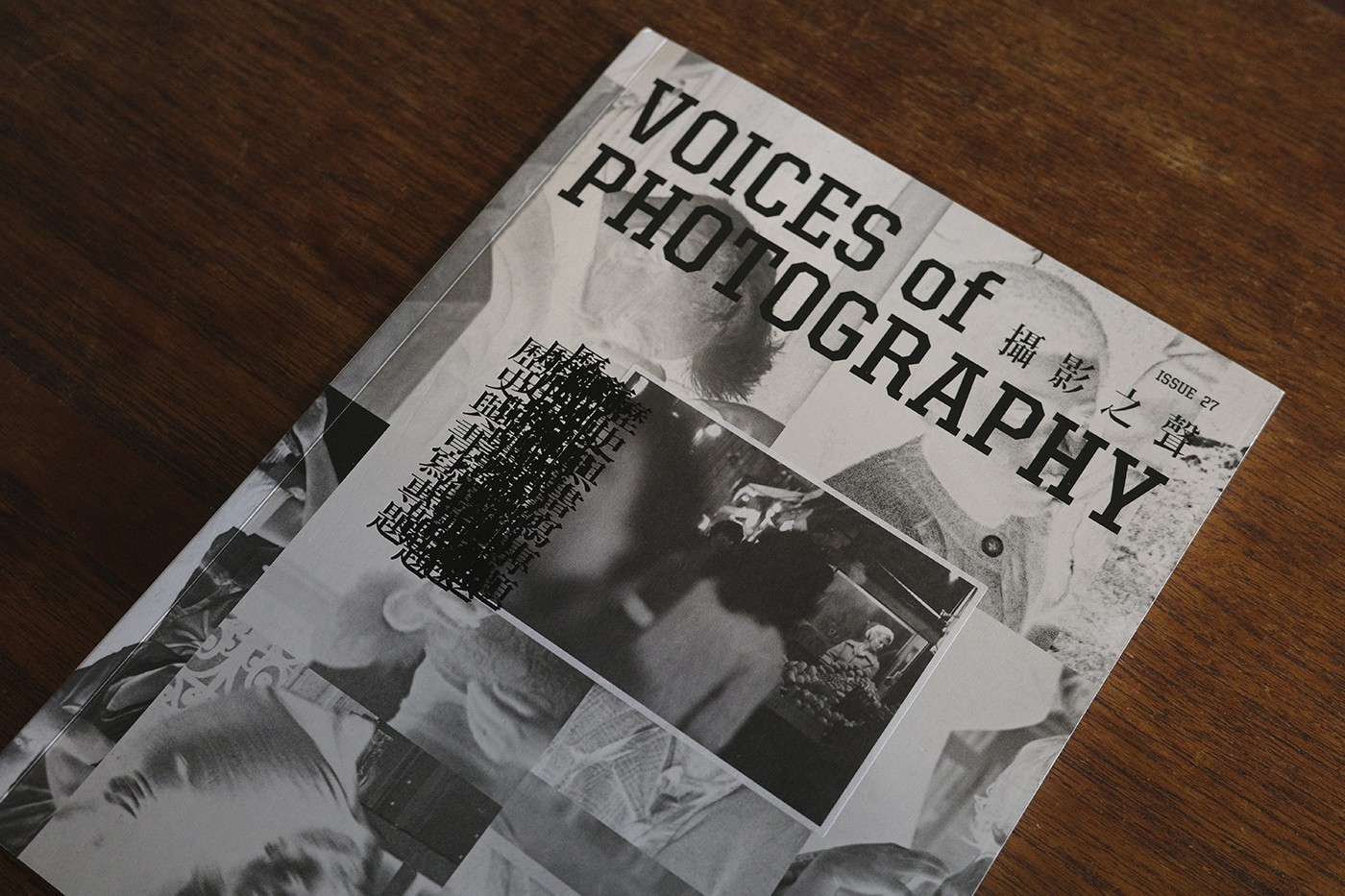

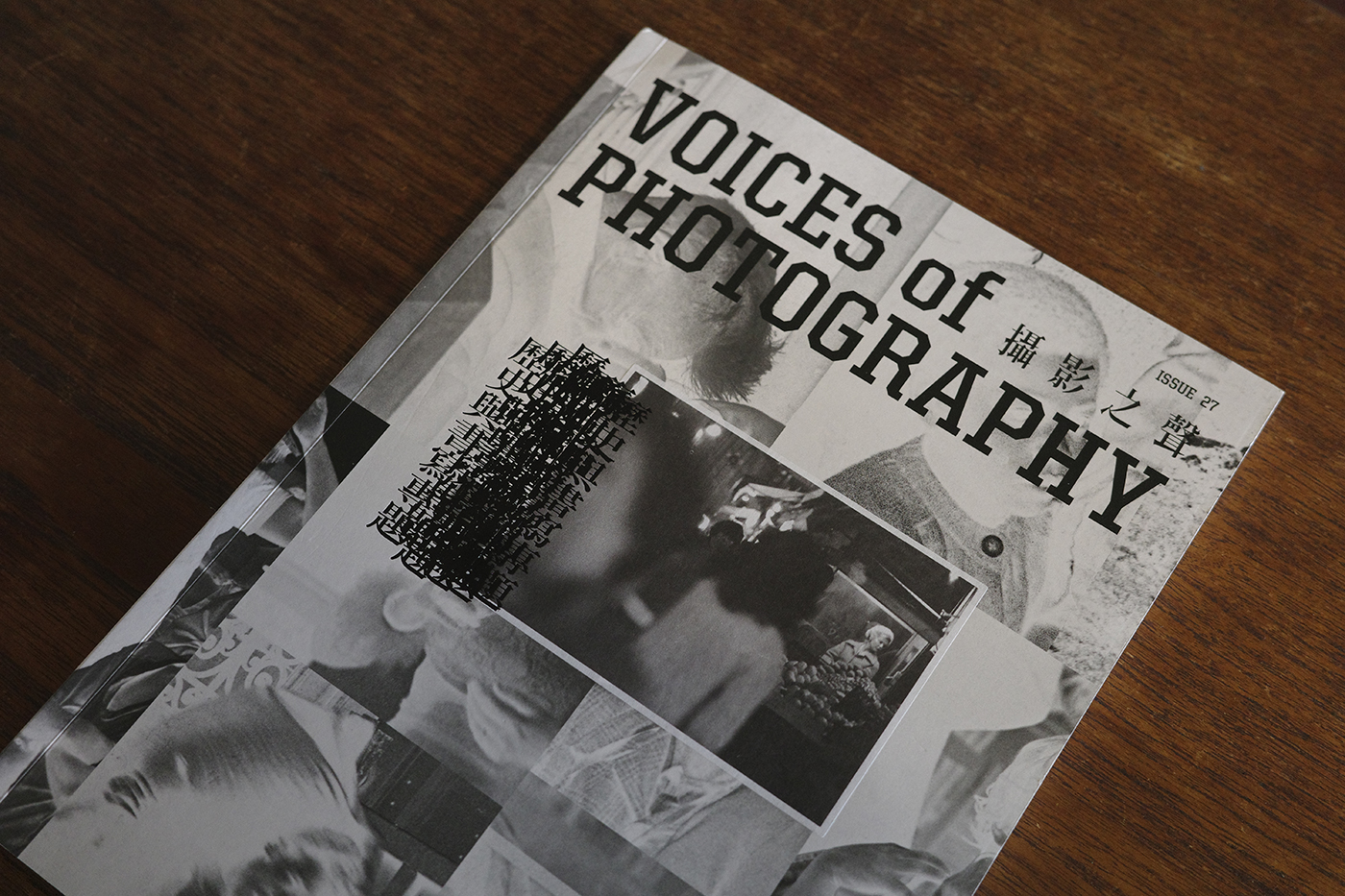

『VOICES of PHOTOGRAPHY 撮影之聲』(影言社)

ネットで検索すると少なくとも2023年時点で35号までは発行されているようだ。バックナンバーを端から開いてみた。どれも気になったのだが27号を購入した。

特集名は「歴史與書寫専題 HISTORIES AND WRITINGS ISSUE」とある。この号を購入したのは2021年に亡くなった写真史家・金子隆一氏の寄稿を見つけたからだ。日本の自主ギャラリーについて書かれている。ちょっと驚いた。記事のタイトルは「自主藝廊的時 一九七〇年代 日本攝影的○隅」(○部文は変換できない漢字で「口」の下に「力」と書く)。

前置きがかなり長くなってしまったが、次回この雑誌と金子隆一氏が執筆した記事を中心にさらに触れてみたい。ちなみに、この号には戦後1950年代、60年代に台湾から日本のカメラ雑誌『日本カメラ』『アサヒカメラ』などのコンテストに多くの台湾人が投稿していたという記事もあって、かなり興味深い。

台湾のコンテストではまったく評価されなかった作品が日本のカメラ雑誌に応募したら「一席」を獲得したという。彼らは統治時代を第一世代としたら、第二世代にあたるようで、日本を意識した流れが少なくともあったようだ。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント