コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

75周年を迎える老舗プロラボ、写真弘社。

みなさんは写真を撮ったら、どこでフィルムの現像をしますか。また、デジタルで撮ったら、どこでプリントしているのでしょうか。

街のDPE店という方もいらっしゃると思いますし、大手カメラ販売店の受付に持って行くという方もいらっしゃると思います。自動現像機があったり、DPE用のプリンターがあったりして、手軽で便利ですよね。わたしもよく利用します。

ただ、「とっておきのこの一枚を今度、グループ展示に出したい」とか、「すごいのが撮れたので、額装してリビングに大きく飾りたい」「個展に初挑戦」と思ったときに、どこへ持っていくかというのは、けっこうみなさんが困っているところじゃないでしょうか。フィルムのスキャンにしても、大伸ばしや印刷に耐えられるような、解像度が高いデータでスキャンするとなると、一般のお店ではできないことがあります。

今回わたくし、写真弘社に行ってきました。写真弘社というと、今年75周年を迎える老舗中の老舗、日本を代表する写真家が利用するようなプロラボで、わりとピントを外しがちな小説家の私が行こうものなら、「プロのカメラマン以外はお断りですけど?」と言われそうで、今まで名前を聞いていても、行ったことがありませんでした。

愛機PENTAX17を持っていきます。

今回わたしは、写真弘社にペンタックス17で撮影したフィルムを持っていったわけですが……(えっプロラボに、ハーフサイズカメラのフィルムを持っていくなんて命知らず!)と思った方もいらっしゃると思います。

実は今、写真弘社では、「KOSHA 17 CLUB」として、”ハーフサイズカメラを愛用するみなさまを応援します”というクラブが発足。コーチは写真家の浅田政志氏、カラー・モノクロ現像&スキャンデータ(Lサイズ)+遠方の方も安心な郵送レターパックライトがセットになっていて、36(72)枚撮り2,850円(二本目以降と店頭受け渡し2,420円)というコミコミセットがあるのです。通称『17パック』(詳しくはこちらをどうぞ→https://www.shashinkosha.co.jp/kosha17club)。

今、現像できる場所がどんどん減ってきて、地方だと現像にお困りの方も多いと思います。郵送受付があるのはとても助かりますね。今後、「KOSHA 17 CLUB」では楽しいイベントも計画されているとか……!

では、写真弘社にフィルムを持っていくときの流れを紹介します。

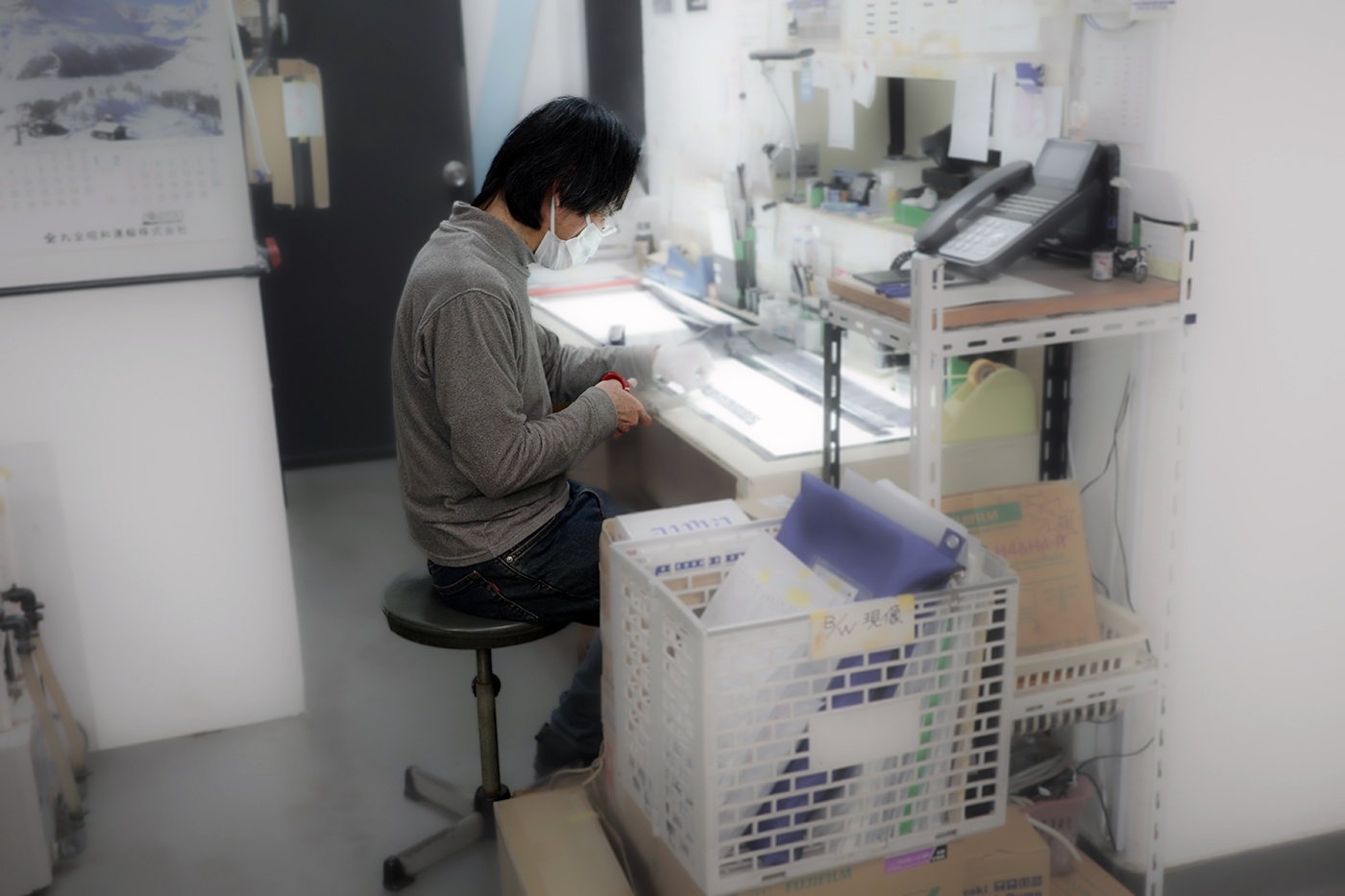

まず四階の受付でフィルムを出します。そうすると、わたしのフィルムは、写真弘社の二階に運ばれていきます。

四階の受付で、フィルムを出しているところです。

この二階ではモノクロ・カラーとも現像できますが、通常の自動現像機での現像ではありません。H6-110Sという専用の機械を使い、底の深い現像液に、フィルムを縦に漬けるという吊り現像方式で現像します。内部の現像液も、窒素ガスでやさしく攪拌するというプロ仕様、この道数十年のベテランの手によって、ネガは一本一本チェックされます。ちょっとここではお名前を出せませんが、誰もが知っている日本の写真家というと名前が出てくる、あの人やこの人とも同じような現像というわけです。

運ばれたフィルムはこちらの専門の現像機、H6-110Sで丁寧に現像されます。

丁寧に現像されるフィルム。

最後にネガをカット。(一部、写真を加工しています)

わたしが利用した『17パック』では、そこからL判にスキャンしてもらうという流れなのですが、写真弘社のすごいところは、ビル全体に、写真に関するすべてが集まっていること。老舗の技で、写真に関することはたいていなんでもできるのだとか。

例えば。

◼️35mmフィルムのカラー写真を、アナログプリント(手焼き)で、1メートルくらいに大きく伸ばしてもらいたい。

できます。簡単に説明すると、

・従来の一般的なアナログの引き伸ばし機では、引き伸ばし機にもよりますが、最大に引き伸ばせるサイズは全紙(457mm×560mm)程度です。写真弘社では、三階の暗室の中、専用の機材で、壁に大きく投影したネガを印画紙に焼き付け、1400mm×1400mmまで大きく伸ばすことができます。(作業は真っ暗な中、手探りで行われるそう。職人技です)

↓

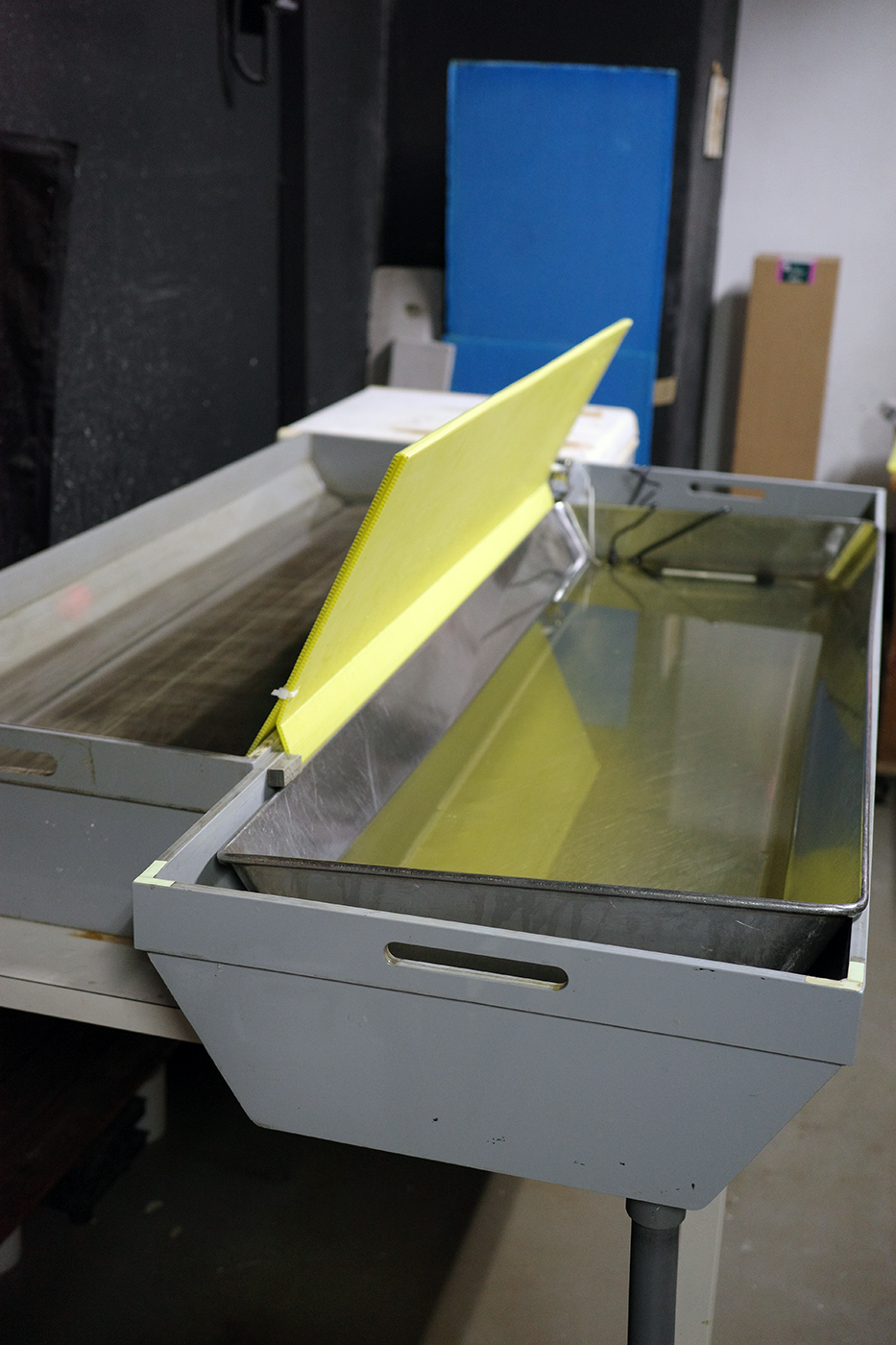

・露光した印画紙は大きいので、丸めて筒や箱に入れて、光を当てないよう二階に運ぶ。

↓

・専用の機械により現像、そして水洗と乾燥。

↓

・仕上げに、一枚ずつ丁寧にカット。

という流れです。

この大伸ばしは、プロラボでしかできない職人技です。わたしが見学したときには、35mmフィルムのあの小さなネガから、畳よりも大きいくらいの大きさで、かつ、すごく鮮明な作品が仕上がっていました。美術館などで、大迫力のサイズの写真が展示されているのをよく目にしますが、それらがこういったプロラボで仕上げられているのだなと思うと感慨深いです。

もちろん、写真家だけでなく、アマチュアでも利用できます。とっておきの一枚を大きく伸ばして、壁にかっこよく飾るのに憧れます。

こちらが、壁に投影して大伸ばしを可能にする引き伸ばし機。反対側の壁に印画紙を張り付けて使うそうです。もう、新品は生産されていないので、大切に使っているそう。

こちらがネガをセットするキャリア。大きさがわかると思います。

印画紙に投影したら、光が当たらないように、この筒や紙箱に入れて、階下の暗室まで運ぶそう。

プリントはこちらの机でカットされます。何枚もの傑作がここから生まれたのだと思うと、感慨深いです。

◼️持っているネガを作品用に、高解像度でスキャンしてほしい。

できます。

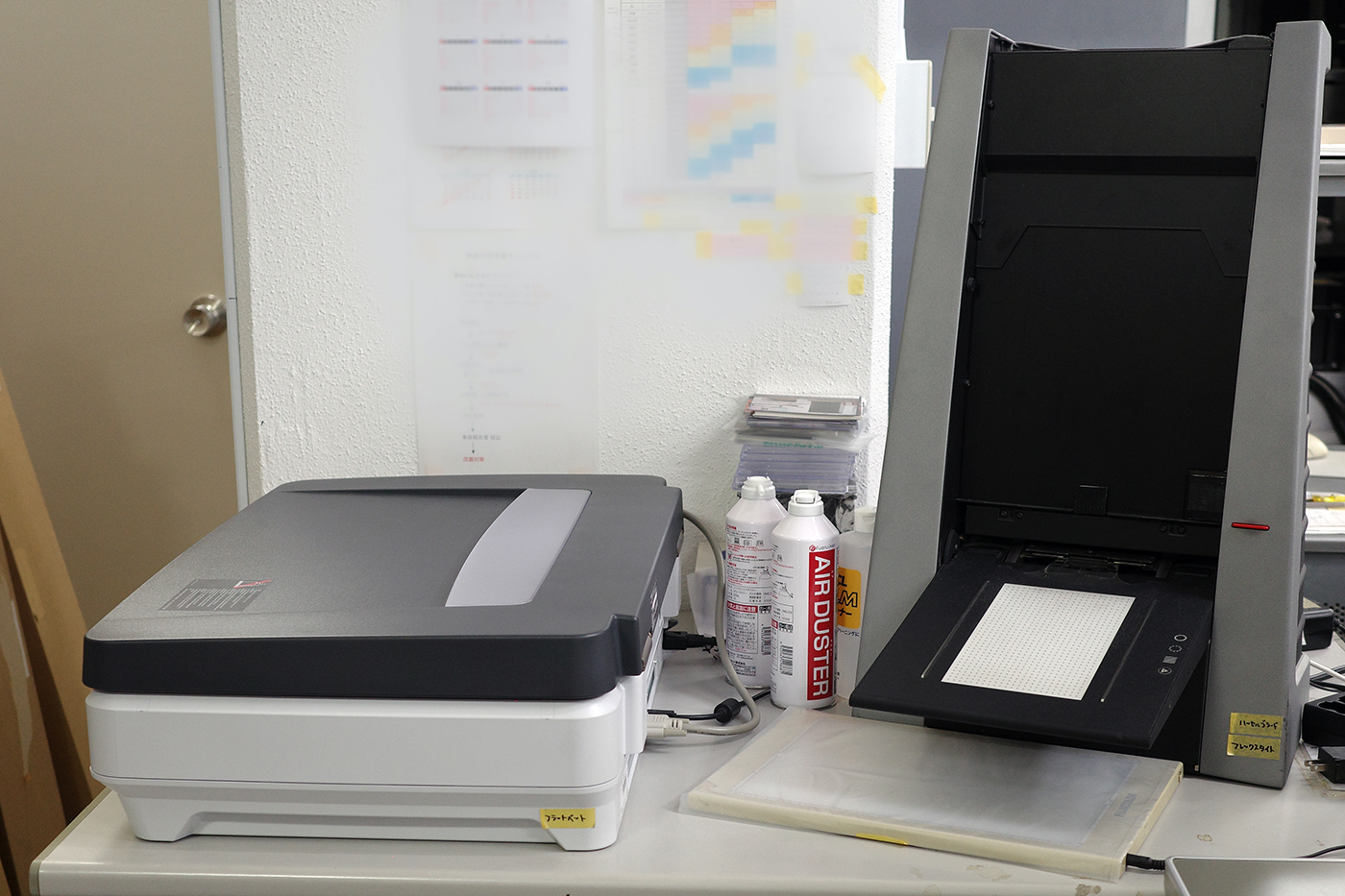

写真弘社が保有するのは、なんとあのハッセルブラッドのFlextight5と、Epson DS-G30000、どちらもスキャナの最高峰です。スキャンを専門とする専門家の手で、ひとコマひとコマ美しくチェックされます。

みなさんご存じの通り、スキャンって高度なものになればなるほど、機材はやたら大きい上に、びっくりするほど高価だし、手間がかかるし、ネガの埃は大変だし、スキャンに時間もかかるしで、個人でうまくやろうとするのはなにかと大変なものです。それを最高峰の機材で、プロにお任せできるのはありがたい。自慢の一枚を悔いなく残せます。

写真展に出すような写真ばかりではなく、昔の古い家族写真のネガをスキャンしてほしいなどの利用も多いそう。高解像度でスキャンしたものを、同じビル内で即プリントできるのも便利です。

左から、Epson DS-G30000、ハッセルブラッド Flextight5。一度、フレックスタイトが欲しいなあと思って値段を調べて驚きました。個人所有はなかなか難しいですね。

◼️デジタルカメラで撮った写真だけど、バライタ印画紙でアナログプリントしてほしい。

できます。写真弘社には「ラムダバライタプリント」があるのです。

(→https://www.shashinkosha.co.jp/service/printing#lambda)

バライタ印画紙といえば、わたしも暗室で焼いたことがありますが、黒も深い黒で階調があって、仕上がりも美しくて大好きです。ただ、そこに至るまでが大変で、自分でやろうとすると、まずモノクロフィルムの現像→暗室→バライタ印画紙に焼く→水洗(流水で数時間。とにかくすごく時間がかかる)→乾燥(棚にのせて自然乾燥、一日とか二日)→プレスでまっすぐ、でようやく完成します。

ただ、モノクロフィルムの現像もきちんとできていなければならないし、定着が足りないと、何年か後に銀色が浮いてきて、なんだか汚くなってしまうし、乾燥も、まっすぐにプレスするのもそれぞれコツがあり、アマチュアにはほんとうに大変な作業でした。もうRC印画紙でいいや、となってしまうくらいに。

でも、デジタルデータをバライタ印画紙にプリントできるって、すごくないですか? これができるのはプロラボとはいえ日本では写真弘社のみだそう。イルフォード HARMAN GDS FB PAPERS を国内で唯一輸入して使用、従来の銀塩バライタと同じ階調表現が可能だとか。今までデジタルで写真を撮ってきた方も、ラムダバライタプリントで作品として残すことをお勧めしたいです。

わたしが見学したときには、大きな作品をまっすぐにするために印画紙の端を止めて、専用の枠できれいに伸ばしているところでした。

作品をまっすぐに伸ばす枠(写真を一部ぼかし加工しています)

ラムダプリントは他に、銀塩印画紙にもプリントできるそう。こちらはカラーも可能です。写真家、ハービー山口氏も展示で使用したというラムダプリントで、作品を残してみるのはいかがでしょう。

見学していて、ラムダプリントは、印画紙も大きなロールタイプなので、やっぱり大作じゃないとダメなのかな……と思いましたが、意外と、キャビネ判や六切くらいの大きさのプリントの注文もあるそうですよ。そういうときは小さなプリントをロールの面に割り付けて、まとめてプリントするようです。小さなサイズからでしたら、トライしやすいですよね。いかがですか、デジタルカメラでのとっておきの一枚を、写真弘社のラムダプリントでプリントしてみるというのは。

ロール印画紙はサイズが大きいため、薬品の容器も大きいですね。とても個人ではできません。

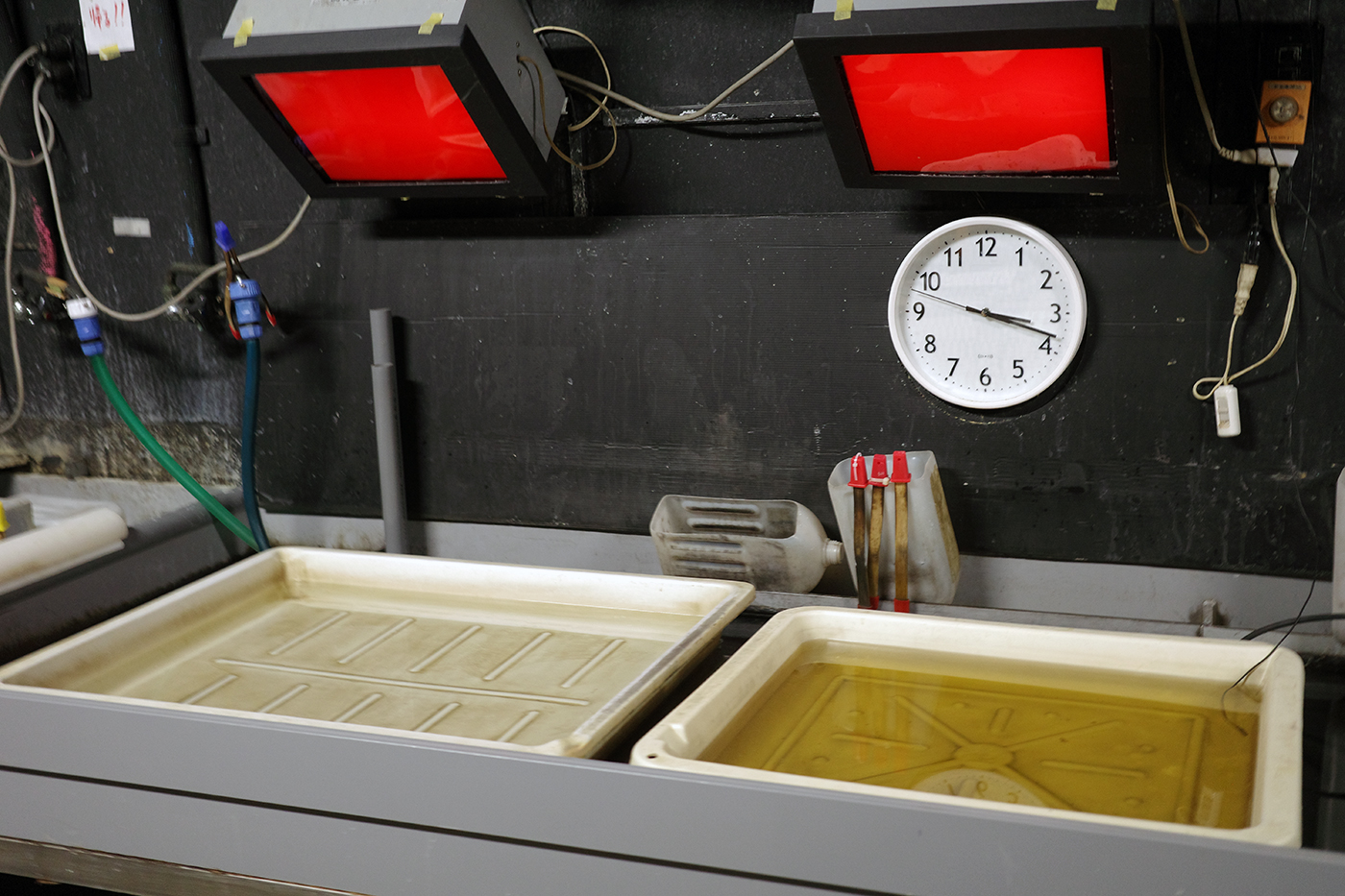

写真弘社の暗室風景。アナログプリントはこちらでプリントされるそうです。

暗室風景。

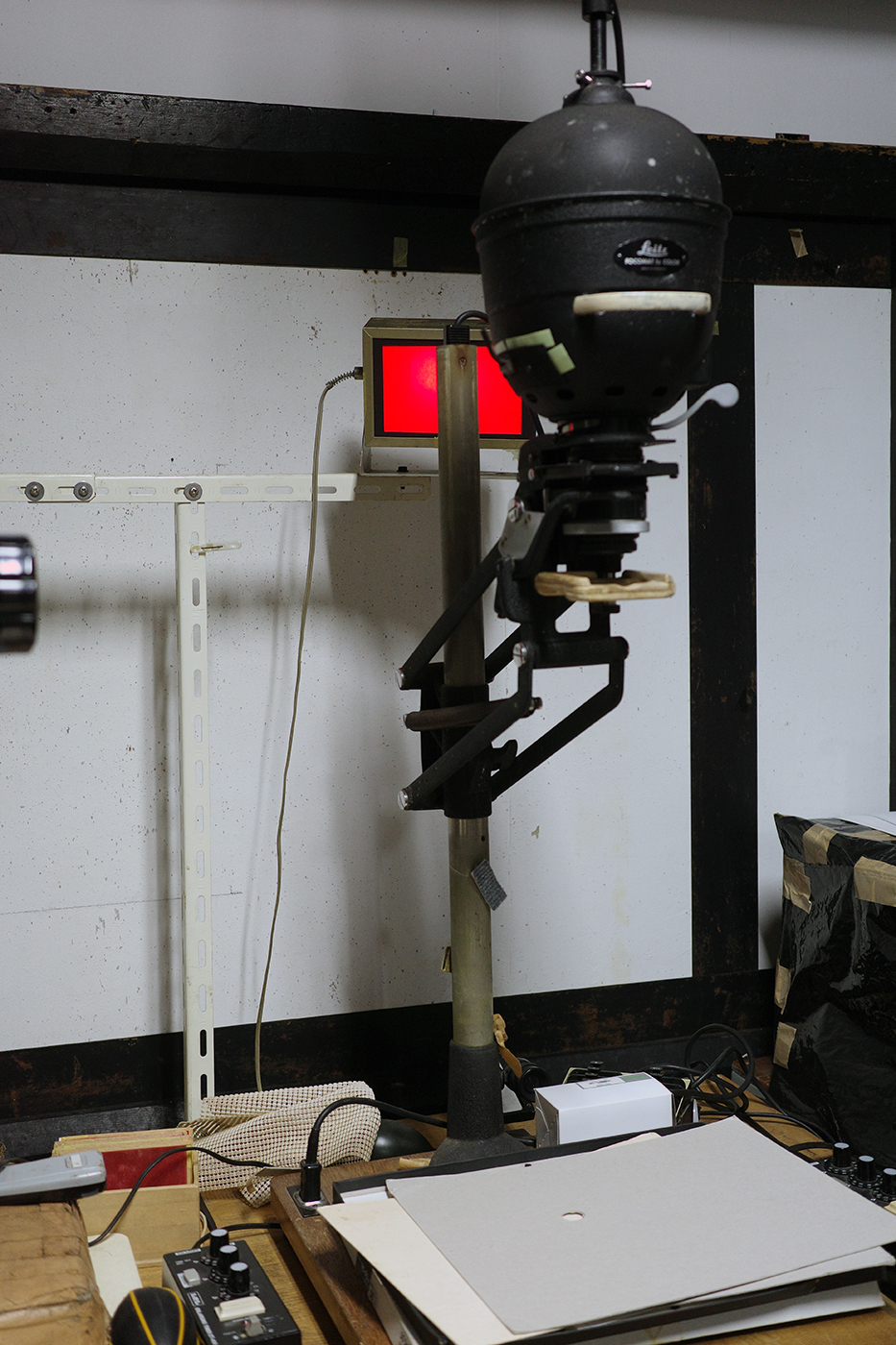

引き伸ばし機はいろんなタイプがあります。ライツ製。

これ以外にも写真弘社には額装に必要なマット加工、パネル加工、額の販売もあります。まずは四階の受付でご相談を。

もし今まで、写真弘社を利用したことのない読者の方がいらしたら、プロ集団の匠の技をぜひ体験していただきたい。その一枚は、きっと生涯に残る宝物になることでしょう。

手始めに、ハーフサイズ現像の『17パック』からいかがですか。郵送対応もしてもらえるので、地方の方もぜひ。わたしのペンタックス17のフィルムも現像が終わって、データを送っていただきました。

フィルム派もデジタル派も、プロの写真家から、わたしのようなアマチュアまで、すべての人に開かれた写真弘社、写真を愛する人にぜひおすすめしたいです。

『17パック』で現像してもらった写真。フィルムはかわうそ商店で買ったフェニックス200 、このフィルムは粒状性がとても強く、独特の仕上がりになるので、面白いなと思いました。金網(Pentax17,PHOENIX200)

雪と赤い椅子。(Pentax17,PHOENIX200)

荒い粒子が新鮮です。光の椅子。(Pentax17,PHOENIX200)

水鏡。(Pentax17,PHOENIX200)

城。(Pentax17,PHOENIX200)

シャンデリア。(Pentax17,PHOENIX200)

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント