コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

完全に順番が逆になりましたけど、オリンパスOM-4Tiのマルチスポットのお話をします。

マルチスポット機構を搭載したのはOM-4Tiの前身のOM-4(1983年)からですが、今なお、謎な機構だなあと思っています。基本的にはカメラ内蔵の反射式のメーターは、被写体の輝度、色に大きく影響されるので、スポット測光を使いこなすにはそれなりの知識とか経験とかが必要になります。

つまり、これらの要素を注意しないで狙った箇所をスポット測光しても満足な値が導き出されるとは限らないわけですね。平均測光とか、中央部重点平均測光のほうが、アバウトなぶん、被写体の小さな面積の反射面や色に影響されずに安定した露出値になる場合もあるわけです。

露出決定は撮影者自らがいちばんみせたいところを基準として測光するわけですが、複雑な光線状態の場合に、画面内の数箇所をスポット測光で測って演算したら適正露出になりますという考え方は理屈としてはわからないでもないのですが、フィルムによってもラチチュードは違いますし、マルチスポットは最大8箇所まで測光してメモリーできるのですが、画面全体の8箇所を測光したら、これは平均測光と同じじゃんということにならないのでしょうか。やったことないけどね。

フィルム巻き上げレバーは相変わらずゴリゴリですね。ニコンF3のそれをパクるとか考えなかったのかなあ。

これまでの経験からすると、本機のスポット測光は画面全体を測光するのではなくて、撮影者自身が見せたい被写体の箇所を集中的に2-3点測光すれば事足りる感じがします。

このマルチスポットはシャッターを切ると、そのつどクリアされますが、測光値を保存しておくこともできます。前回にのべたモータードライブ2を使用する場合などは活用したいところです。

ハイライト・シャドーボタンの存在も謎ですね。白を白くみせる、黒を黒くみせるためにスポット測光と並行して機能しますが、前者では白い部分の測光値より+2EV、後者では-2 2/3EV補正されるといいます。

白といっても一概に反射率が同じとは限らず、これはシャドーでもおなじことですが、あらかじめ決められた値で一律に補正され露光するという、潔い割り切りに驚かされます。

いずれにしろ、単体の入射光式の露出計をお持ちならば、これを使用したほうが確実なんですよね。それで話が終了になるけど。自分のみせたい被写体のところで測光し、その測光値をカメラに設定すれば、被写体の反射率に影響されることはありません。測光のやり方を間違えなければ、まず問題にはならないはずですね。前回もいいましたけど、OM-4登場当時と筆者が仕事をはじめたころって同時期ですから、露出に関してはまったくカメラ内蔵のTTLメーターのことなどは考えなくなってしまったのです。

シャッターダイヤルはお約束の場所、マウントの基部にございます。がOM-4Tiはボディの上部から見ると設定シャッタースピードを見ることができません。誰ですかデザインした人は?

また、なんとなく矛盾してみえてしまうのは、本機もTTLダイレクト測光の絞り優先AE機構を採用していることです。これはデフォルトになります。

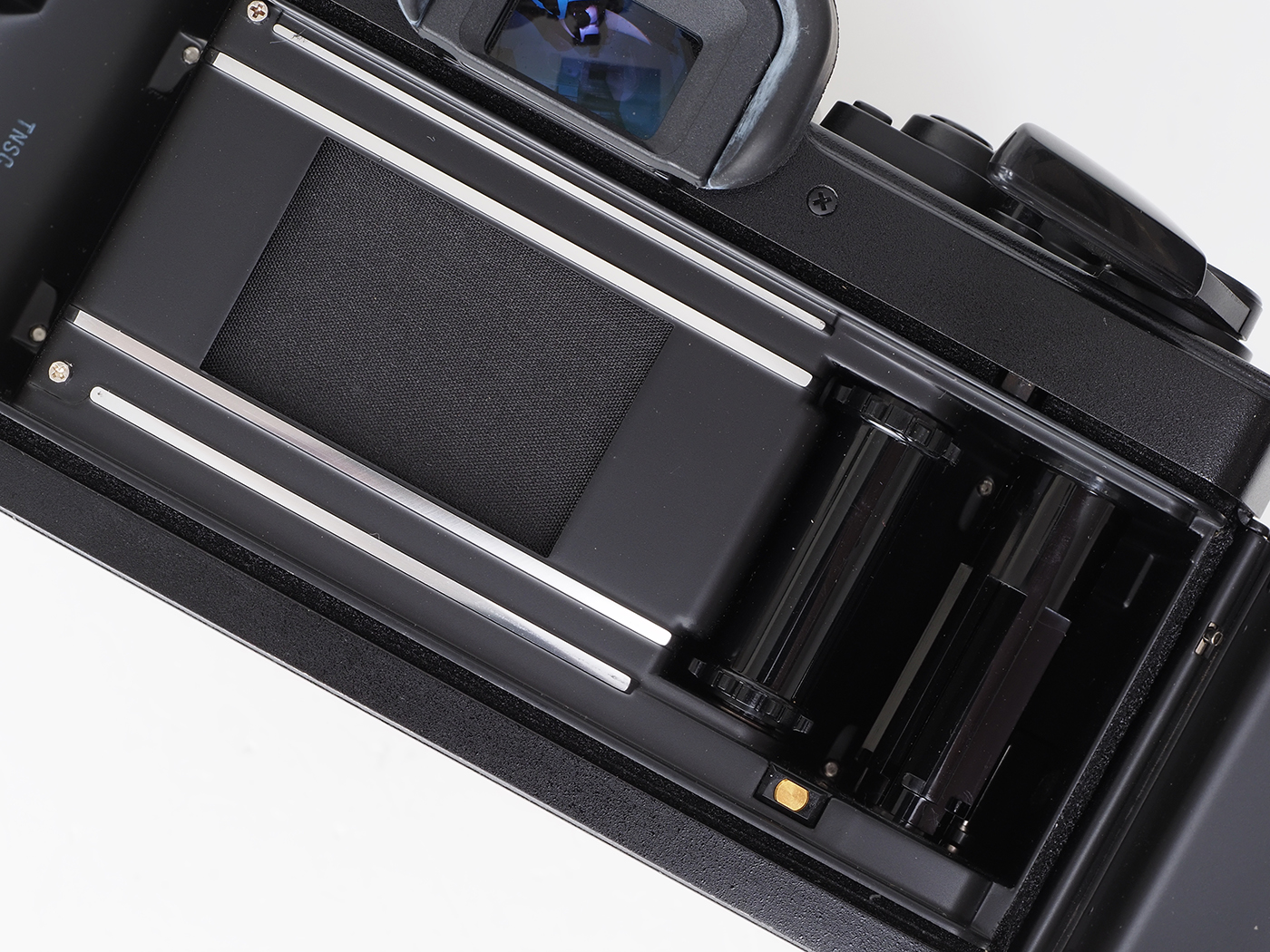

布幕の横走りのシャッター幕にもOM-2同様の乱数パターンが印刷されています。半透明ミラーが採用されているので、受光素子はミラーボックス後方にあり、ファインダー内表示用の受光素子は不要となり、表示と実際に露光するための測光値が大きく異なることはなくなりました。

裏蓋を開けると、データバック用のダイレクト接点を見ることができました。今は対応しているバックはないですよね。

ダイレクト測光はその場の光をリアルタイムで捉え、撮影することができることをウリにしてますが、マルチスポットで測光すると、AEロックをかけて撮影したことになりません?ご損じのとおり、OM-2ではAEロック機構がないわけですし、マルチスポット測光では、撮影前に人為的にタイムラグを作ってしまっていることになります。ダイレクト測光とは逆の印象です。また、マルチスポットでは、TTL自動調光撮影できないんですよね、これもまたよろしくない。

ISO感度設定ダイヤルと露光補正ダイヤルは一体化して、巻き戻しクランクの基部に移転しましたけど、露光補正ダイヤルを使うのは、ダイレクト測光のみと決めないとどんどん露出の迷宮に入っていくことになりそうです。

電磁シャッターですから、バッテリーがないと諦めるしかありませんが、諦めの悪い人のためにメカシャッターをご用意してあります。バッテリーなしでBと1/60秒を使うことができます。

たしかOM-4はマルチパターン(多分割)測光のニコンFAと第一回のカメラグランプリを争って敗れたのではなかったかと。両者は異なるようでいて、似ていますよね。画面内を分割するか、マルチスポット測光するか適正露出を導こうとしたわけですが、前者はカメラ任せ、後者は能動的に撮影者が測光場所を決める必要がありました。だからマルチスポット測光のほうが、若干の写真的知識を要したと思います。

ところで今回ご紹介したのはOM-4Ti ブラック(1989)年であります。シャンパンカラーのシルバーのOM-4Tiから、いつのまにかこちらに変わったのです。理由はわかりませんけど。途中で価格の変更とかもあったのかな。

OM-4 Ti ブラック シルバーモデルから遅れること3年で登場。そういえばニコンF3Tも当初はシルバーモデルだけで、のちにブラックが追加されて、最終的にはブラックのみになるんじゃなかったか。ちなみにシルバーモデルよりもブラックの方がよく写ります(嘘)

ブラックもシルバーも中身は同じなんじゃねえの?だから、OM-4Tiは長くメンテナンスできるよね、と当時オリンパスの人に聞いたことを思い出しました。

ブラックだと、レバー類の白線が映えていいですよね、視認性いいし。だからどうした。んだけどね。

そうしたら、このオリンパスの人、中身は共通パーツは少ないから、あまりメンテには役立たないとか言ってたことを思い出しました。いや、ウラはとっていないんだけど、そうなんですか?というか、このころはもうAE一眼レフは故障すると、基盤の総取替ですよね。だからうまく入らないとかね。あ、これは想像です。

幸いにもうちにあるOM-4Tiくんたちはシルバーもブラックも元気一杯なことが、今回の連載のおかげで再確認することができたのですが、オーナーである筆者は、さすがに40年前よりも元気がありませんからいくら小型軽量のOM-4Tiでも複数台を振り回すなんていうことは無理です。

これはもう仕方ないよね、おじいさんだし。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント