コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

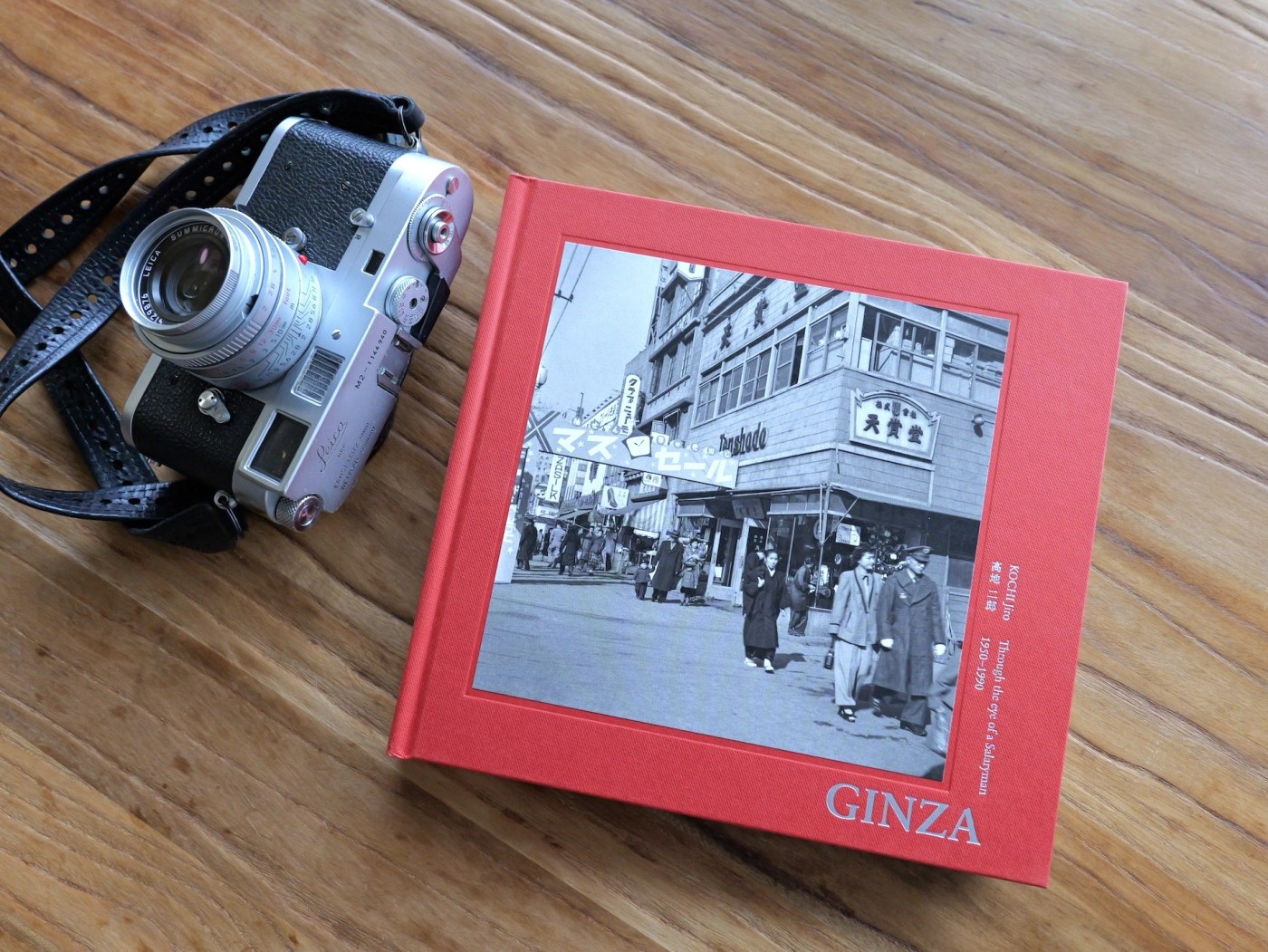

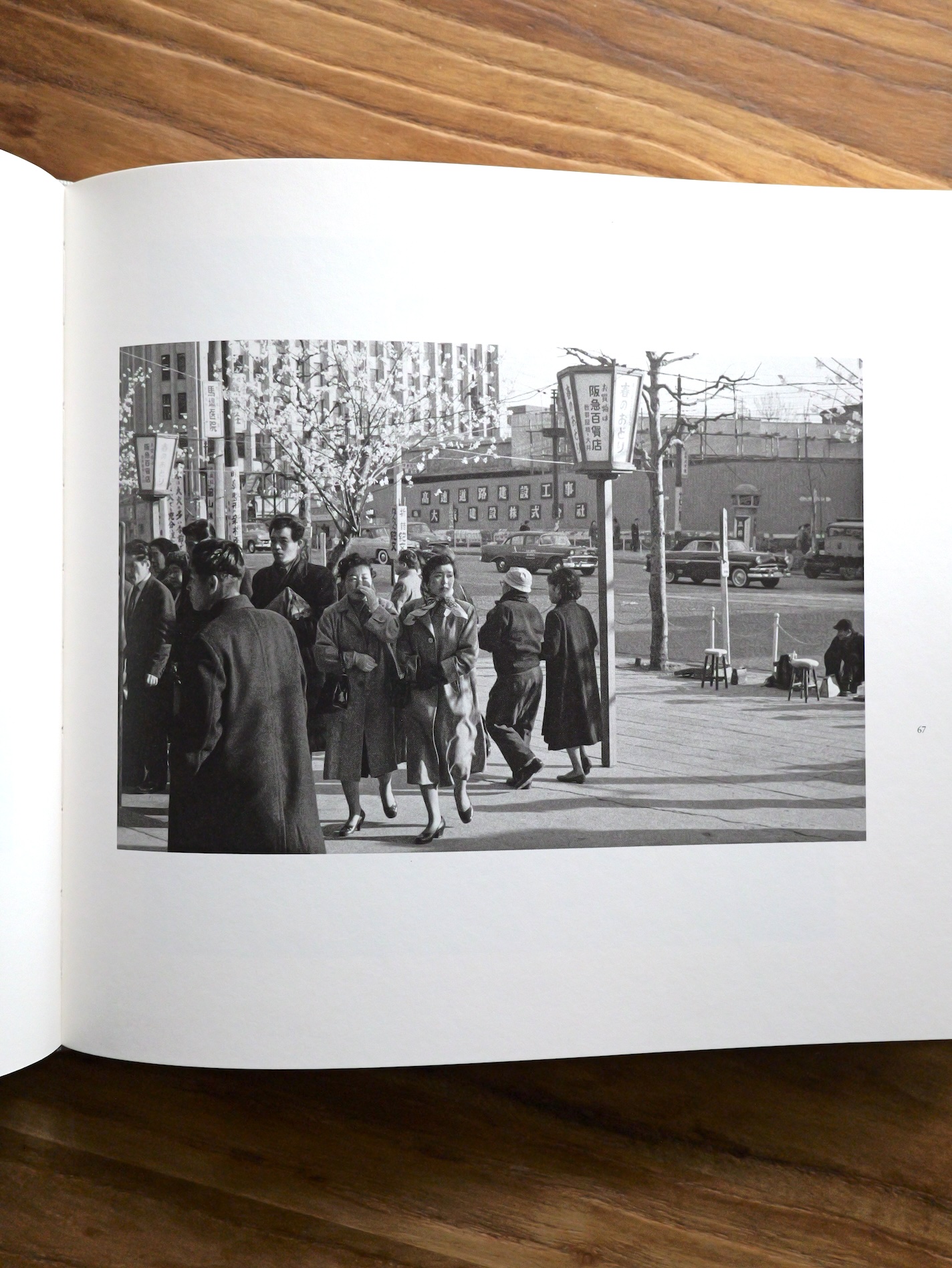

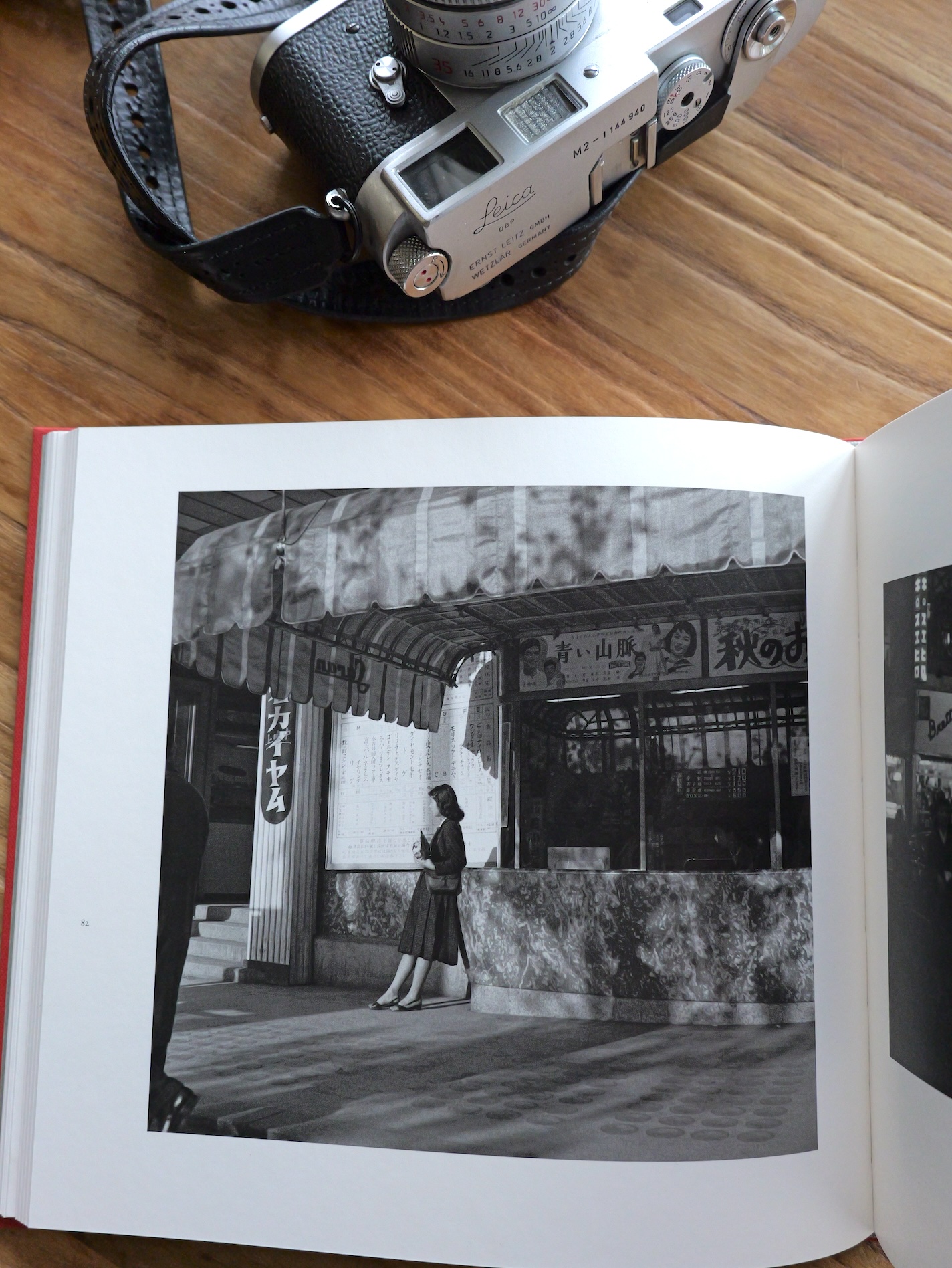

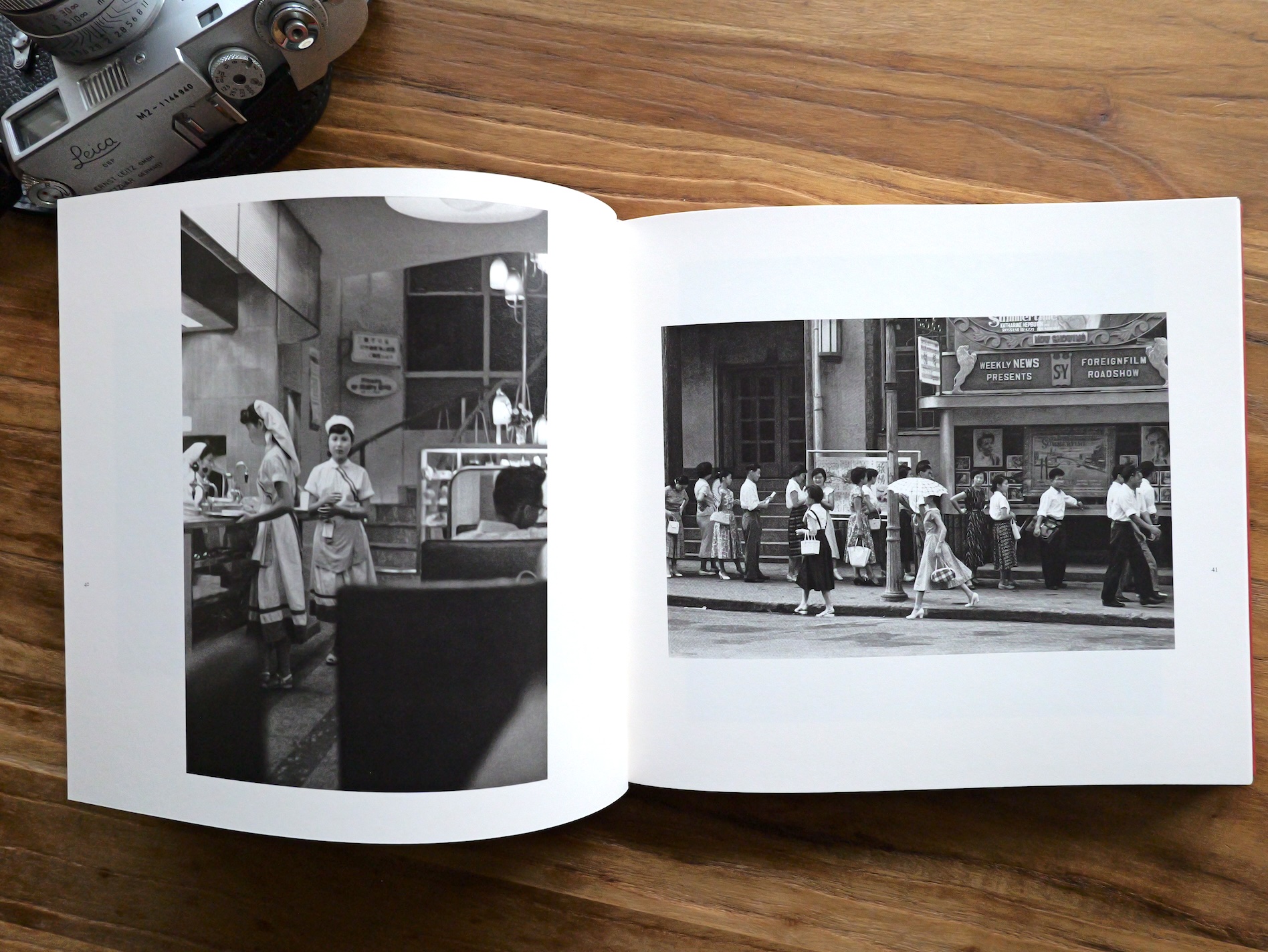

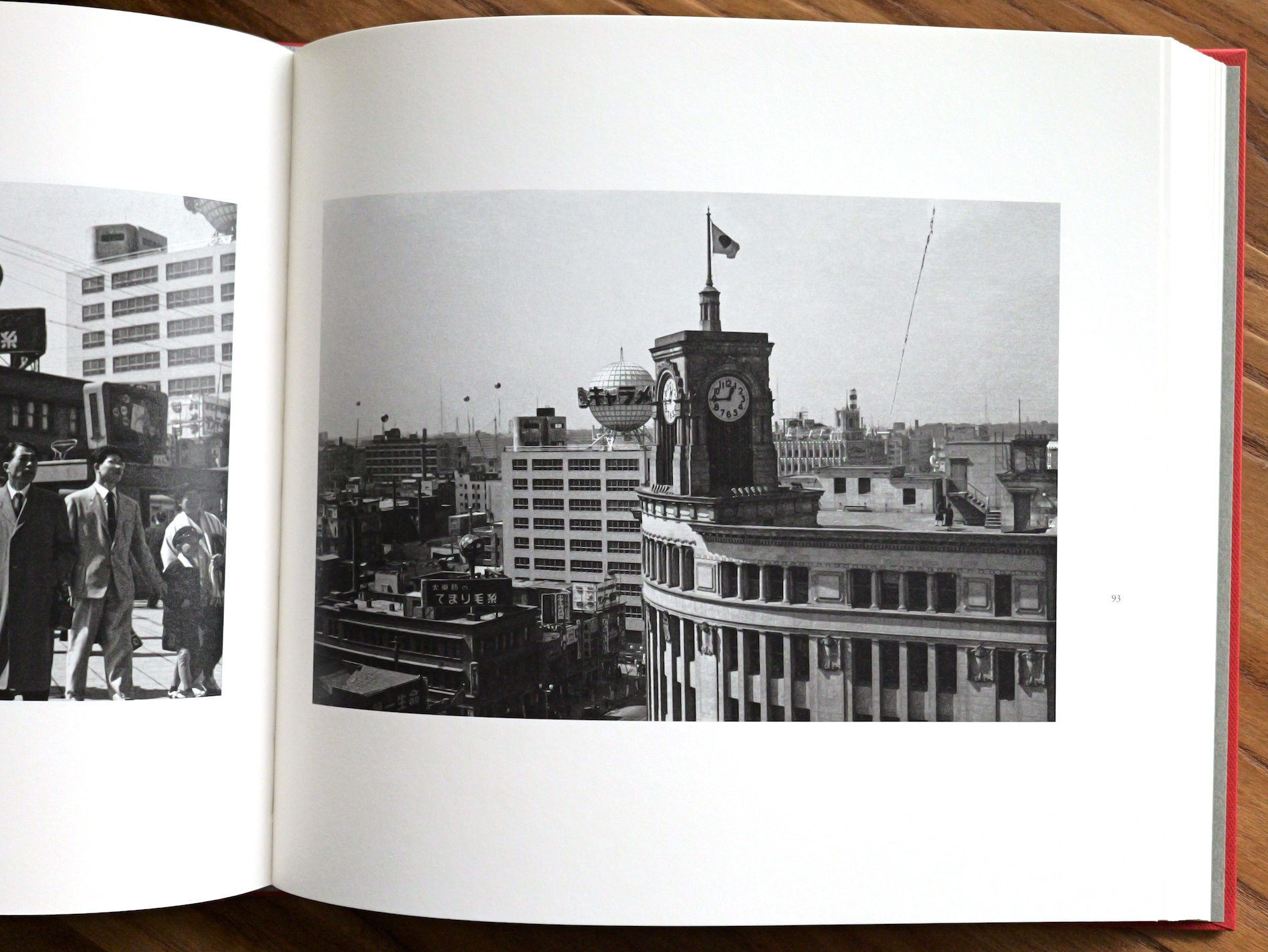

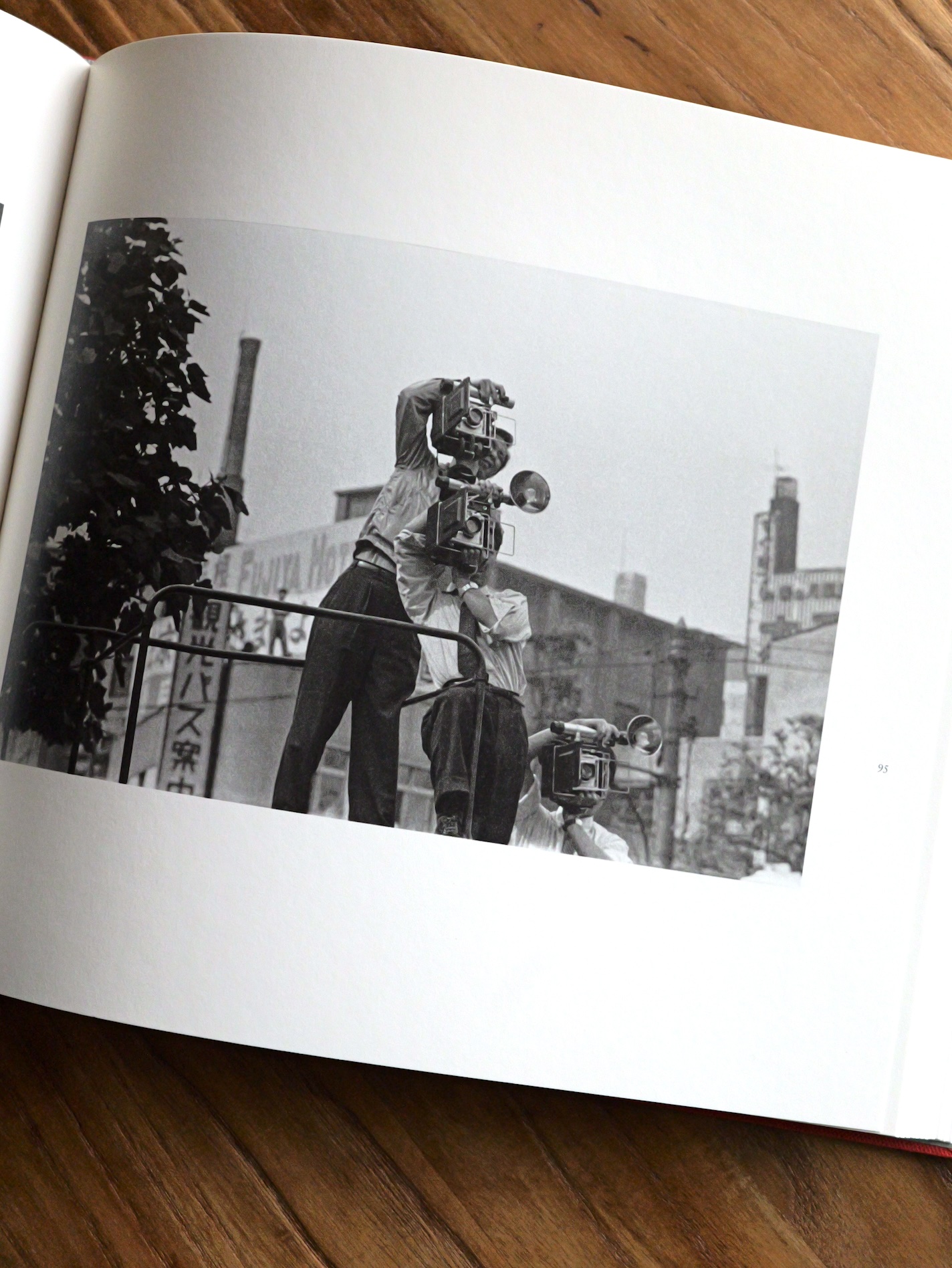

For forty years, Jiro Kochi (1927-2010) carried a camera on his daily, nearly two-hour commute from his home in the Tokyo suburbs to the store in which he worked in Ginza, in the center of the city. Over those forty years Jiro Kochi, with often either a Rolleiflex or Leica, snapped away at whatever caught his eye: the broad lanes of Ginza and its traffic, passers-by, trolley cars, and the menagerie of hobbyist items which his employer Tenshodo, a Ginza specialty shop, sold.

The pictures he left behind suggest a comfortable, and satisfying, if not pleasantly honest and modest life.

Now, “Jiro Kochi” isn’t a name found in the pantheon of Japanese photo history. However, in a way he represents the millions of “unknown” photographers which comprised the nation’s popular photography industry. These men and women were known not for pictures in magazines or photobooks, but rather for the ones in their family albums—“unknown” amateurs who were rightly known and loved—or at least warmly tolerated—by their families and communities for their photo-bug habit. When all’s said and done, the common fate of such photo collections is one of unopened, forgotten albums in closets—or worse, landfills.

Not so for Kochi’s photos. In addition to their purity and pleasant consistency, another thing that separates his photographic legacy from the snapshots of millions of other twentieth-century amateur photographers is the support of his oldest daughter, Haruko Kochi.

Several years after her father’s death Haruko was able to begin making her way through the boxes that comprised his archives- this early exploration of his negatives and prints led to exhibitions at the Leica Gallery in Singapore in 2020, and then in 2021 at Leica GINZA SIX in Tokyo. Since then she’s taken further time-travels with a negative scanner- and, with the help of Tokyo publisher Sokyusha, created a photobook I’m sure her father would be proud of: GINZA: Through the eye of a Salaryman 1950-1990.

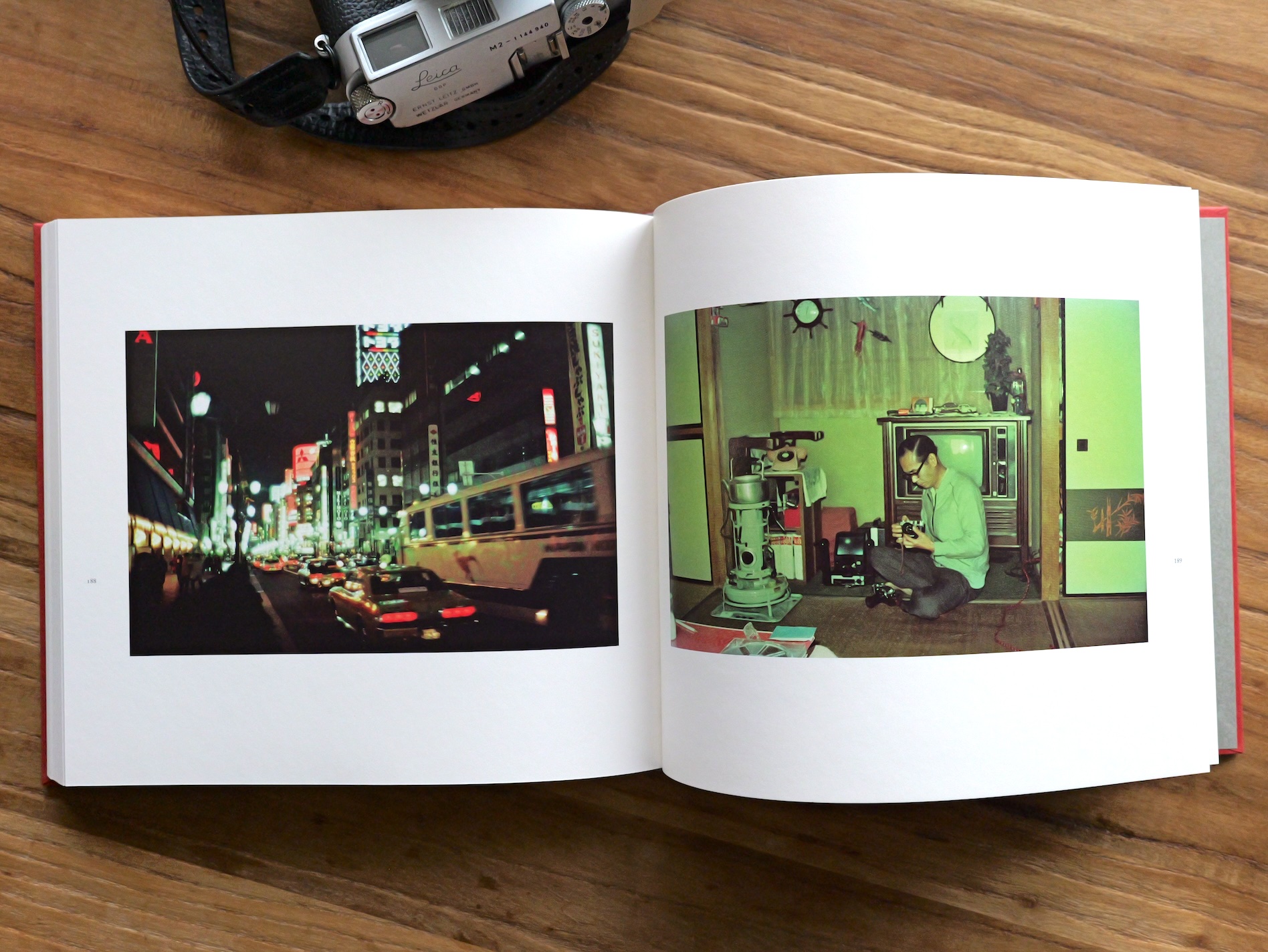

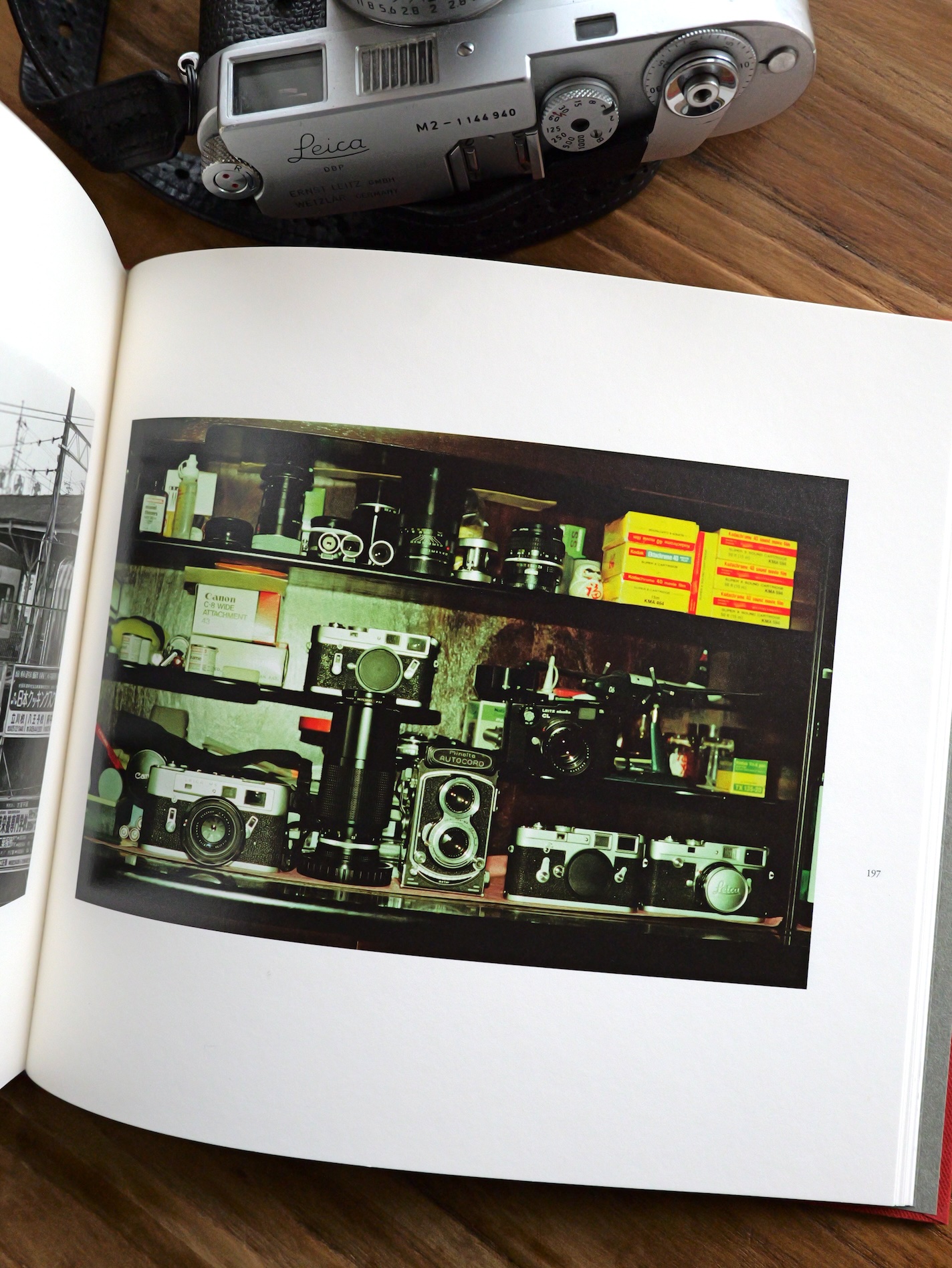

Edited by Michitaka Ota, this squarish, cloth-bound hardcover follows a linear path through the decades. From his daily, personal vantage point Kochi’s photos -in color and in black and white- trace the story of postwar Japan through a specificity that only a native can see. A competent, open photographer, Kochi’s style eschewed popular graphic dynamism of the age for far more unassuming, straightly-seen pictures. I also quite enjoyed how the color-shifts in his color photos was kept intact for the book- as well as the inclusion of Kochi’s snapshot of his camera cabinet. These sorts of details add a to the splendid diary-like feel to the book.

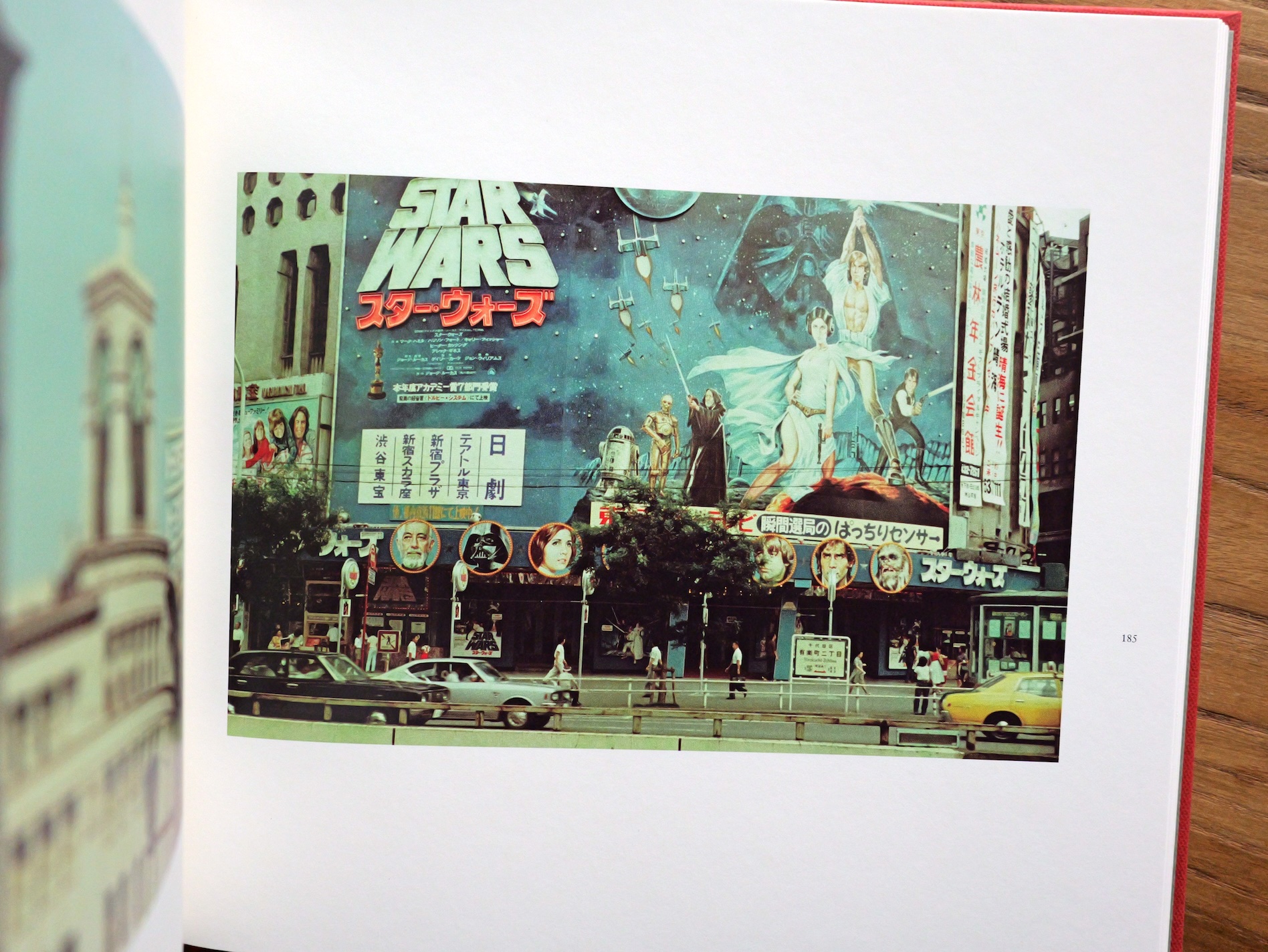

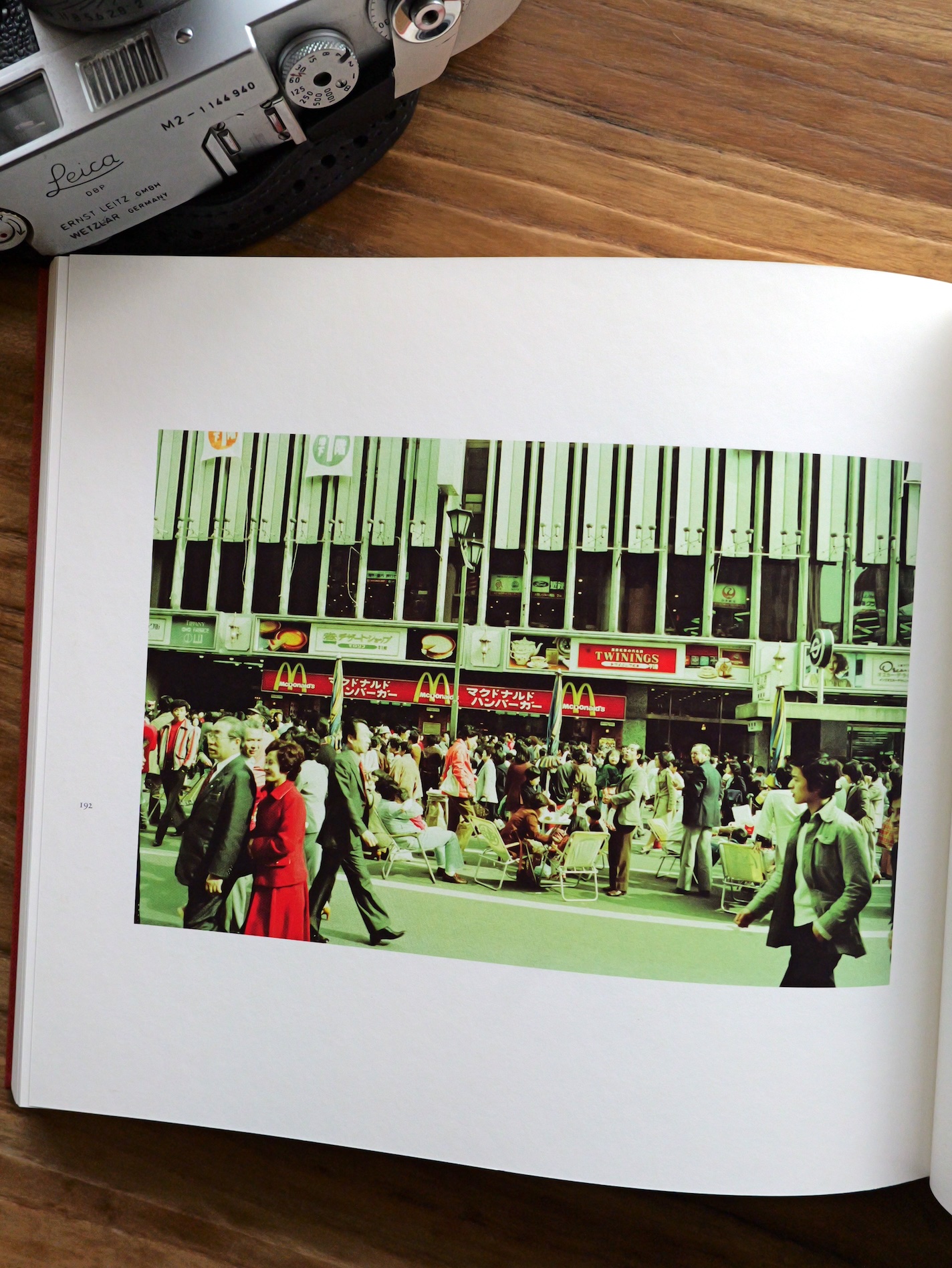

In these 228 pages his pictures reveal how Ginza transformed from the days of post-war occupation by the American military to the invasion of McDonald’s and Star Wars.

The years pass—the economy swells—and as Ginza’s streets widen and its buildings rise, there in the middle was an unassuming, well-grounded, and ever-curious salaryman with a camera who caught it all.

Visit Haruko’s website of her father’s legacy- like the book it’s a splendid resource- and act of love:

約40年間、髙地二郎(1927–2010)は東京郊外の自宅から都心・銀座の勤務先まで、毎日ほぼ2時間近くかけて通勤していたそうです。通勤の道中、彼はいつもカメラを手にしていました。ローライフレックスやライカを携え、彼の目にとまったもの——銀座の広い通りや車の流れ、行き交う人々、路面電車、そして勤め先である銀座の専門店「天賞堂」が扱っていた多彩な趣味の品々——を次々と撮影していました。

彼が遺した写真からは、控えめで誠実ながらも、心地よく満たされた生活の空気が伝わってきます。

「髙地二郎」という名前は、日本写真史の殿堂に刻まれているわけではありません。けれども、ある意味で彼は、日本の写真文化を支えてきた無数の「無名の写真家」たちを代表する存在といえるでしょう。

「無名の写真家」というのは、雑誌や写真集で名を知られることはなく、むしろ家族のアルバムの中の写真が後年評価されるような写真家のことです。家族や地域の中で「写真好き」として親しまれ、あるいは温かく見守られていたアマチュアたちです。

こうした写真の多くは、最終的に押し入れの奥で開かれることのないアルバムとして眠るか、あるいは最悪の場合、廃棄されてしまう運命にあります。しかし、髙地二郎の写真は違いました。その純粋さと心地よい一貫性に加え、彼の写真遺産を何百万という20世紀のアマチュア写真家のスナップから際立たせているのは、長女・高地治子の存在が大きいのです。

父・高松二郎の死後しばらくして、治子は箱に詰められた膨大なネガとプリントを整理し始めました。作品整理の初期は2020年にシンガポール・ライカギャラリーでの展覧会、続く2021年の東京・ライカGINZA SIXでの展示へとつながっていきます。その後も彼女はネガスキャナーを手に時を越える旅を続け、東京の出版社・蒼穹舎の協力のもと、父もきっと誇りに思うであろう一冊を完成させました。

タイトルは『GINZA: Through the Eye of a Salaryman 1950–1990』、訳すると「銀座——あるサラリーマンの眼を通した1950〜1990年)」です。太田通貴さんの編集によるこのスクエア型の布張り装丁本は、年代を追って時代の流れを辿る構成になっています。

日々の視点から撮られた髙地さんの写真——カラーとモノクロの両方——は、その土地に生きる者だけが捉えられる具体性をもって、戦後日本の物語を描き出しています。誠実で開かれた眼をもつ写真家だった髙地さんのスタイルは、当時流行したグラフィカルな演出を避け、あくまで控えめで、まっすぐに見た写真で貫かれています。

また本書では、当時のカラー写真特有の微妙な色の変化がそのまま残されている点や、髙地さんのカメラ棚を撮ったスナップが収録されている点も印象的です。こうした細部が、この写真集にまるで日記のような温かみと親密さを添えているように感じます。

全228ページにわたる写真群には、戦後の米軍占領期から、マクドナルド、『スター・ウォーズ』が日本に上陸する時代まで——銀座の変貌が静かに、そして確かに記録されています。

時は流れ、経済は好調となり、銀座の通りは広がり、ビルは高くなっていく——その真ん中に、控えめで誠実、そして尽きることのない好奇心を抱いた一人のサラリーマンが、カメラを手に立っていたのです。

高地治子による父の写真アーカイブのウェブサイトもぜひご覧いただきたい。写真集と同様に、それは愛情に満ちた、すばらしい記録です。

https://jirokochiphotos.com/

- Jiro Kochi "GINZA: Through the eye of a Salaryman 1950-1990"

- Sokyusha, 2025

- 髙地二郎『GINZA: Through the Eye of a Salaryman 1950–1990』

- 発行日:2025年8月15日

- 発行:蒼穹舎

- 仕様:B5変型/モノクロ&カラー、228ページ、掲載作品215点

装幀:加藤勝也

定価:本体5000円+税

https://www.shashasha.co/en/book/ginza

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント