コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

オシリスの「作家主義」は原美樹子の写真集にも現れている。

「原さんに最初に会ったのは『デジャ=ヴュ』が主催していた“デジャ=ヴュ・フォーラム”。編集長の飯沢さんが中心となって、参加者にプレゼンテーションしてもらい作品講評をするイベントでした。原さんは、写真の魅力もさることながら、たくさんのプリントを床一面に手早く並べるパワフルな姿が印象に残っています。その後まもなく、1996年の原さんの最初の個展『Is As It』も見に行きました」

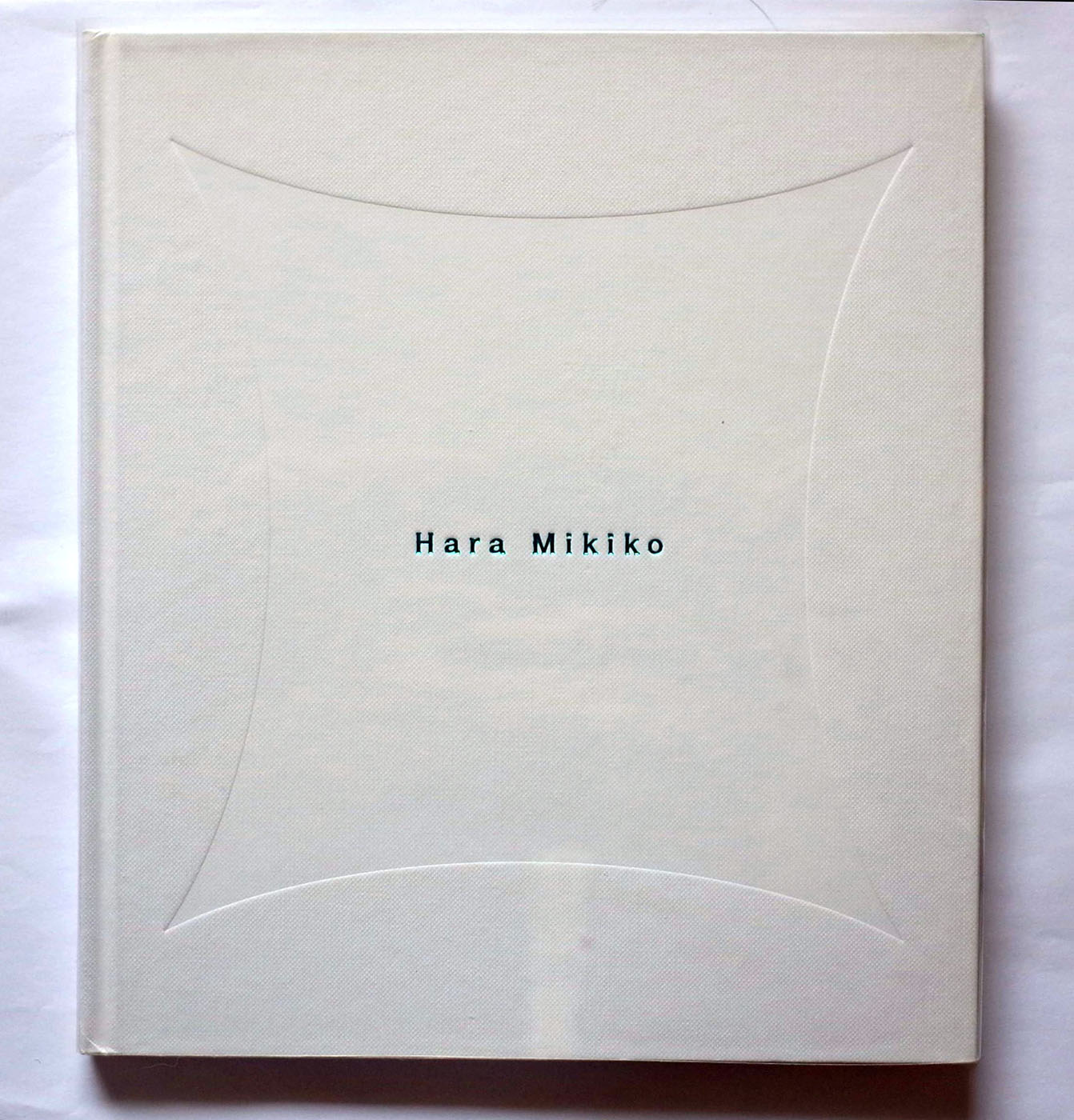

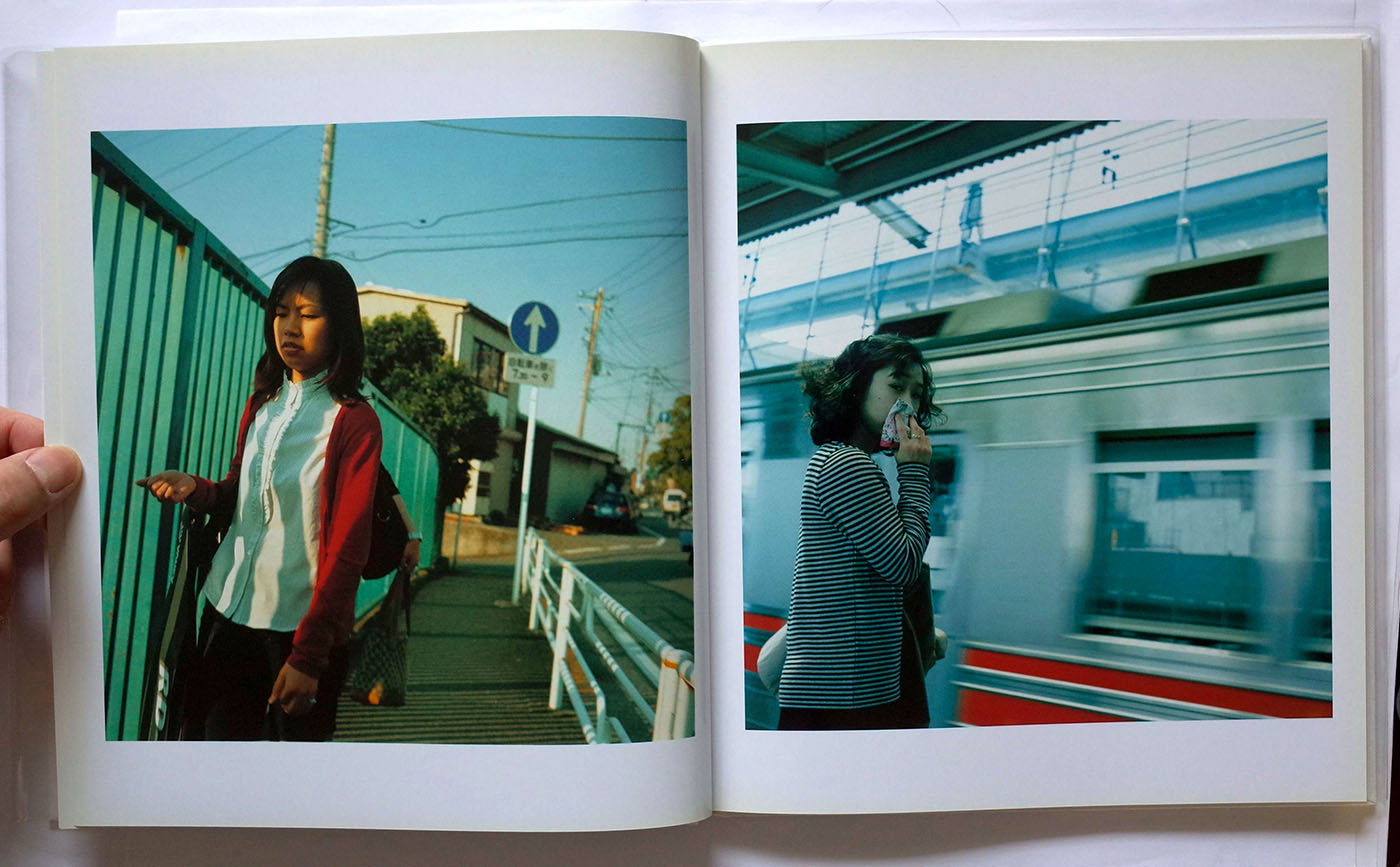

1996年は原美樹子が東京綜合写真専門学校の研究科を卒業した年でもある。同じ年に第13回写真新世紀で佳作、第8回写真ひとつぼ展に入賞。それから9年後、2005年にアパレルブランドのヒステリックグラマーから写真集『hysteric thirteen HARA MIKIKO』を刊行している。ヒステリックグラマーが森山大道の写真集を始めとして作家の写真集を精力的に出していた頃の1冊で、編集に関わっていた蒼穹舎の大田通貴が原に声をかけて実現した。

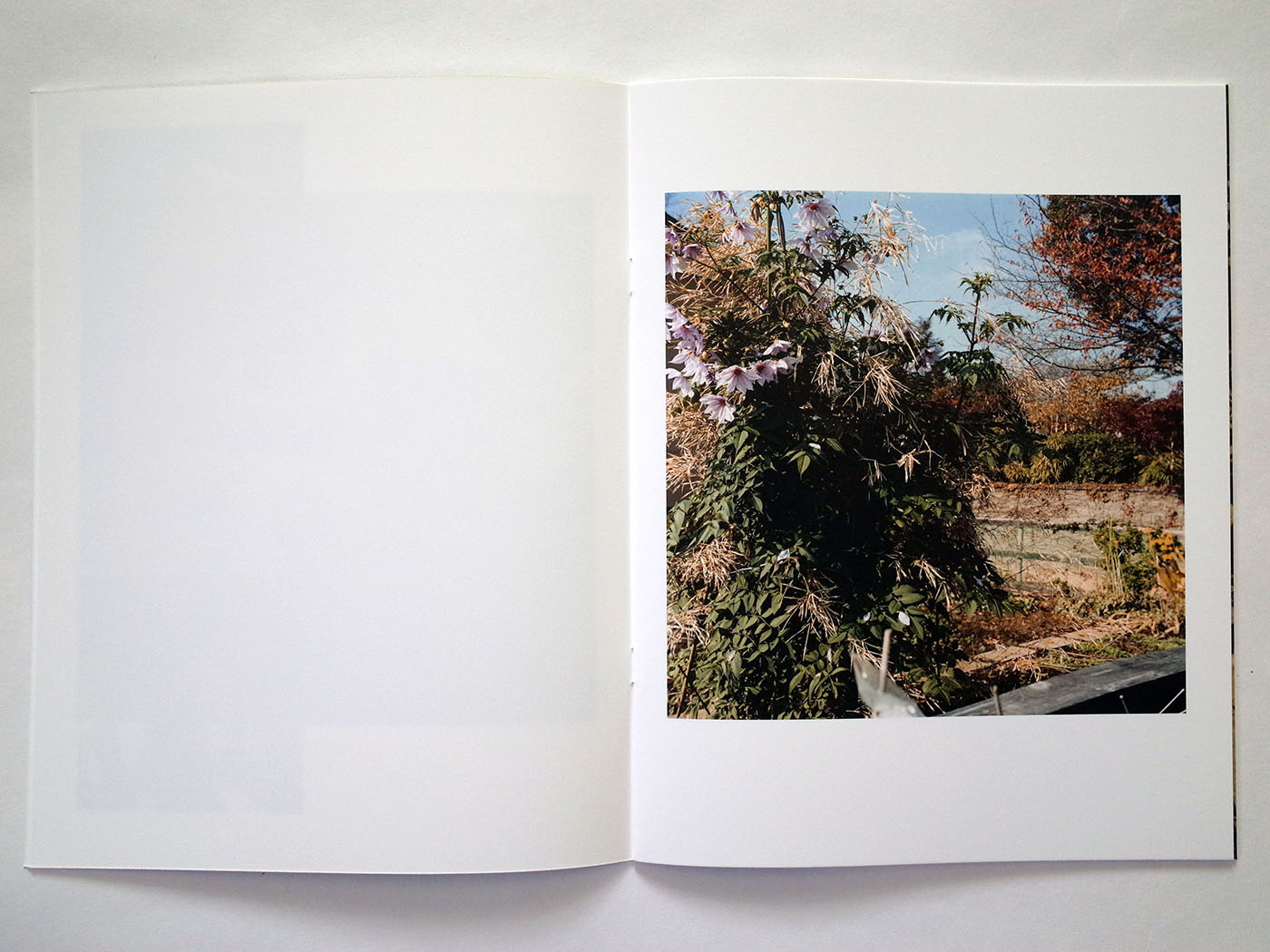

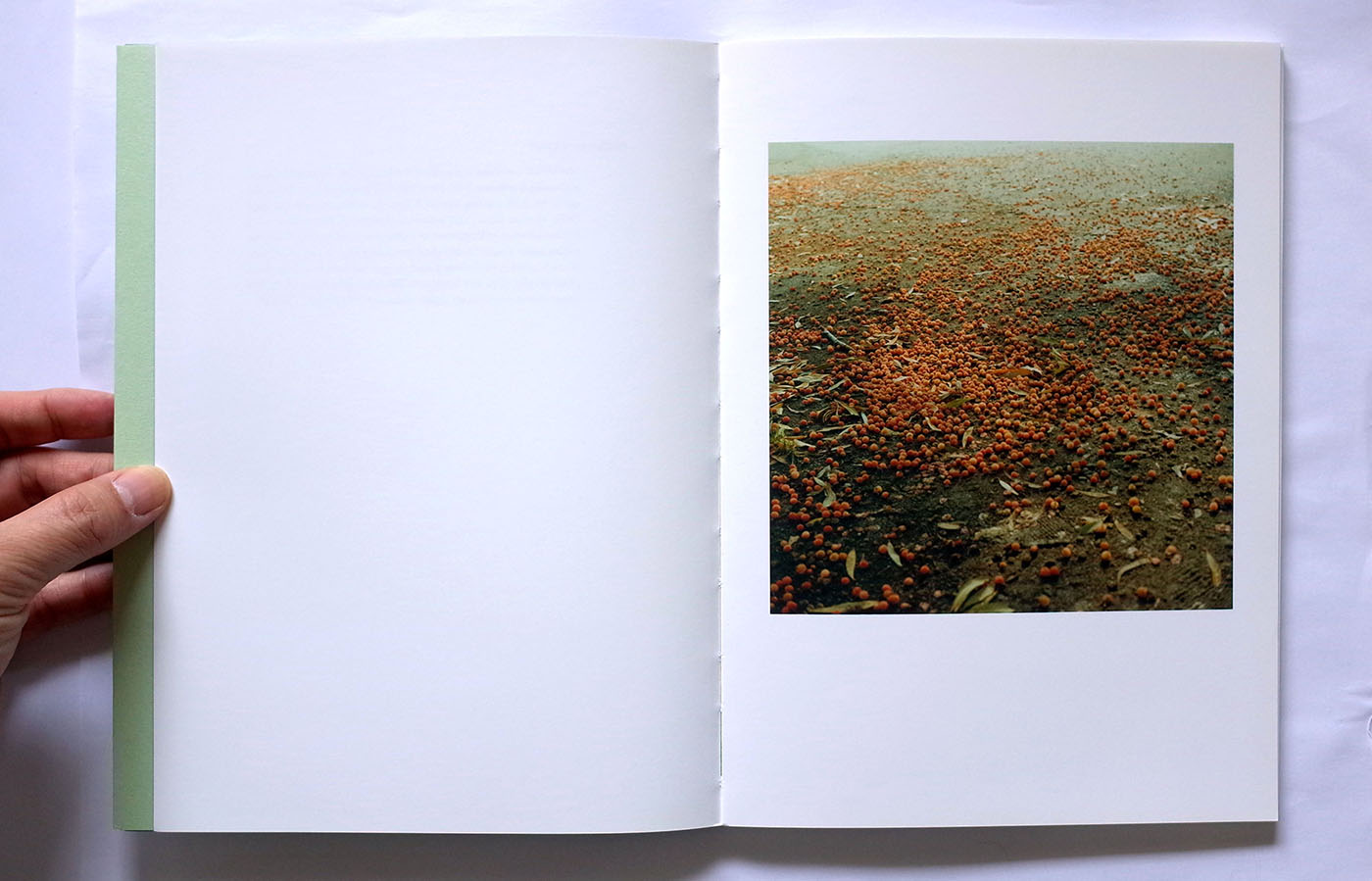

原美樹子『hysteric thirteen MIKIKO HARA』(2005)

原美樹子『hysteric thirteen MIKIKO HARA』(2005)

原の写真はスナップショットである。 1930年代に製造されたドイツ製の古いカメラ、イコンタを使い、あまりあてにならない素通しのファインダーをしばしば無視してノーファインダーで撮影することで知られている。それゆえか、カメラがふわふわと宙を浮いてさまよっているような感じがする。

初期には女性を被写体とした写真がよく紹介されていた。先ほどの写真家の代名詞のような写真でいえば、原の場合は女性を被写体としたストリートスナップである。しかし写真集をあらためて見れば、写っているものはさまざまだ。植物や猫、子どもなど、原が反応したものを集めたように見えるから、いわゆる日常写真ということになるのかもしれない。

しかし日常という言葉ではくくりきれない、こぼれ落ちる何かをすくい上げているような感触があり、どこかに置き忘れてきたものを探しているような、メランコリックな陰影がある。

「石塚さんが原さんの写真の大ファンだったこともあって、編集部では写真集をつくりたいと思い、原さんから大量のプリントを借りたこともあったんですが、なかなか進められませんでした。そうこうするうちに、オシリスが出した他の写真集を見てくれた海外のギャラリーと話をするなかで、原さんの作品を扱いたいというギャラリーがあらわれ、2007年に、ニューヨークで個展(「Blind Letter」Cohen Amador Gallery)を開くことになりオシリスでサポートしました。そんなおつき合いをしつつも、どのような方向性で本を作ったらいいのか答えを見出せぬままでした」

実現しなかった理由の一つは原の作家としてのスタンスにもあったようだ。

「原さんは、こういう写真集を作りたい、こういうふうにまとめたいといった具体的な目標があって写真を撮っているのではないので、全部地続きのものが、その都度いろいろ出会いで発表されていくというか」

澤田にインタビューしているこの時も、澤田と原の間で写真集をつくるという計画はじわじわと進んでいるようだった。しかしオシリスから原の出版物がまったく出ていないというわけではない。

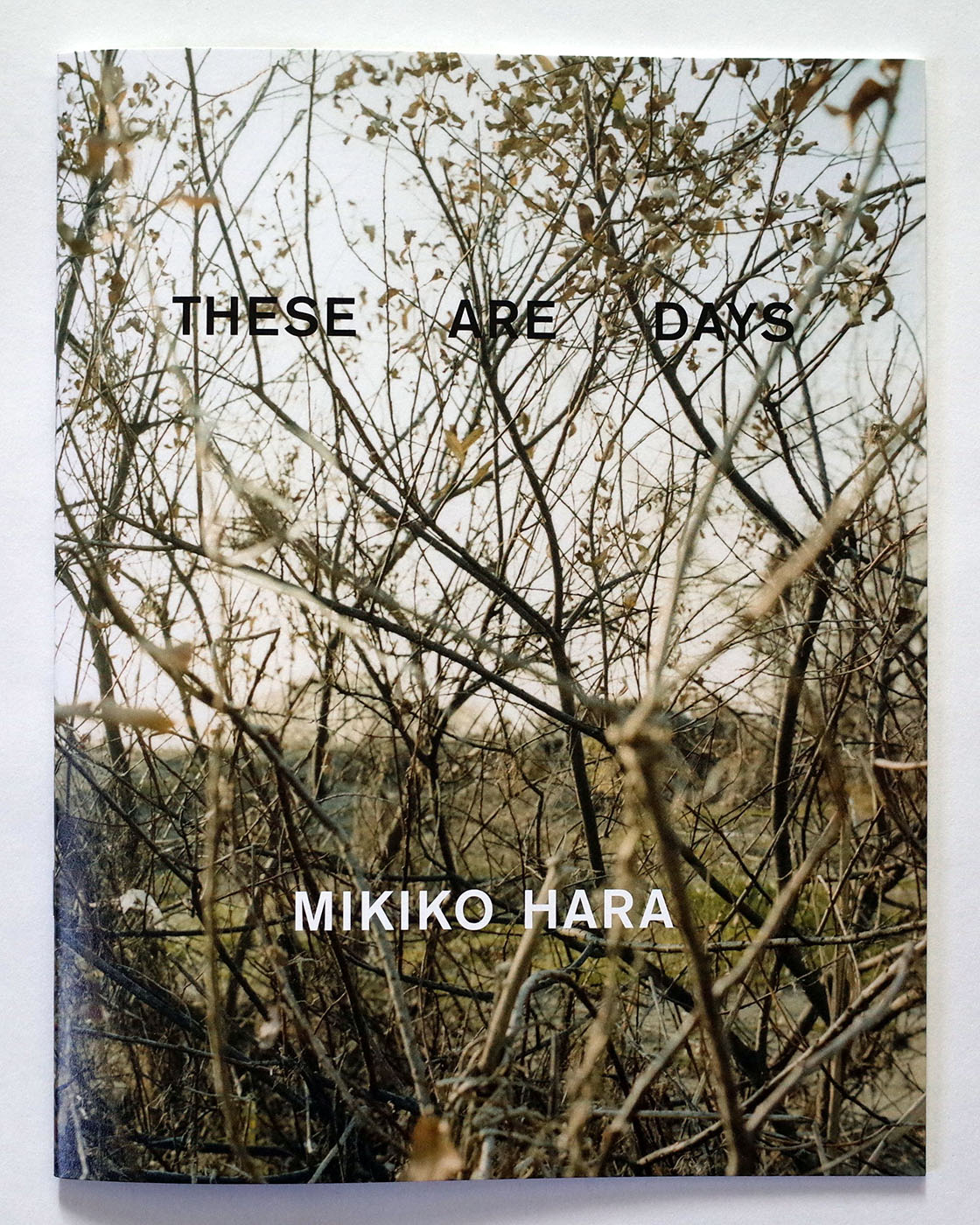

まず2014年に『These are Days』という中とじの写真集を出している。

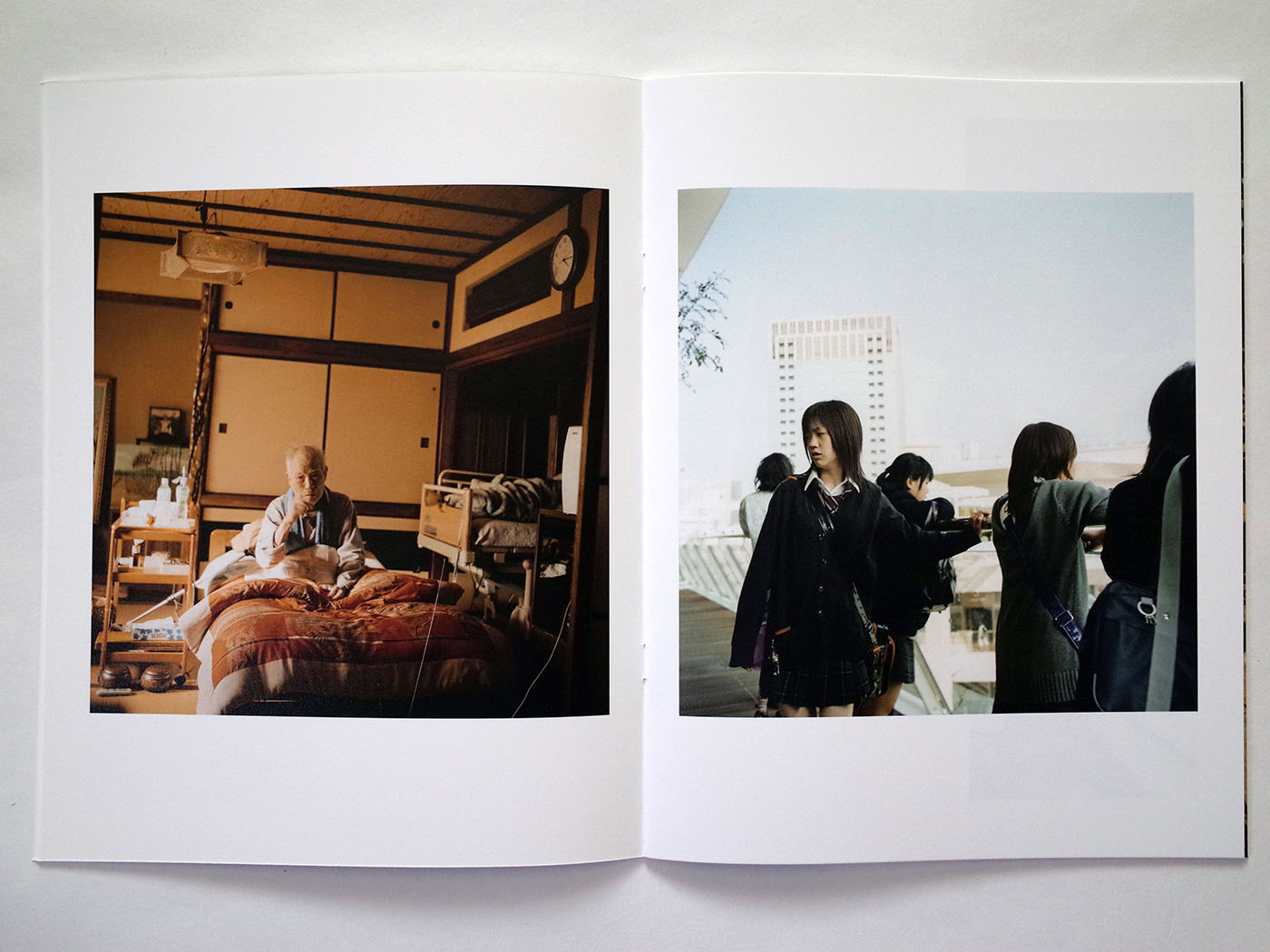

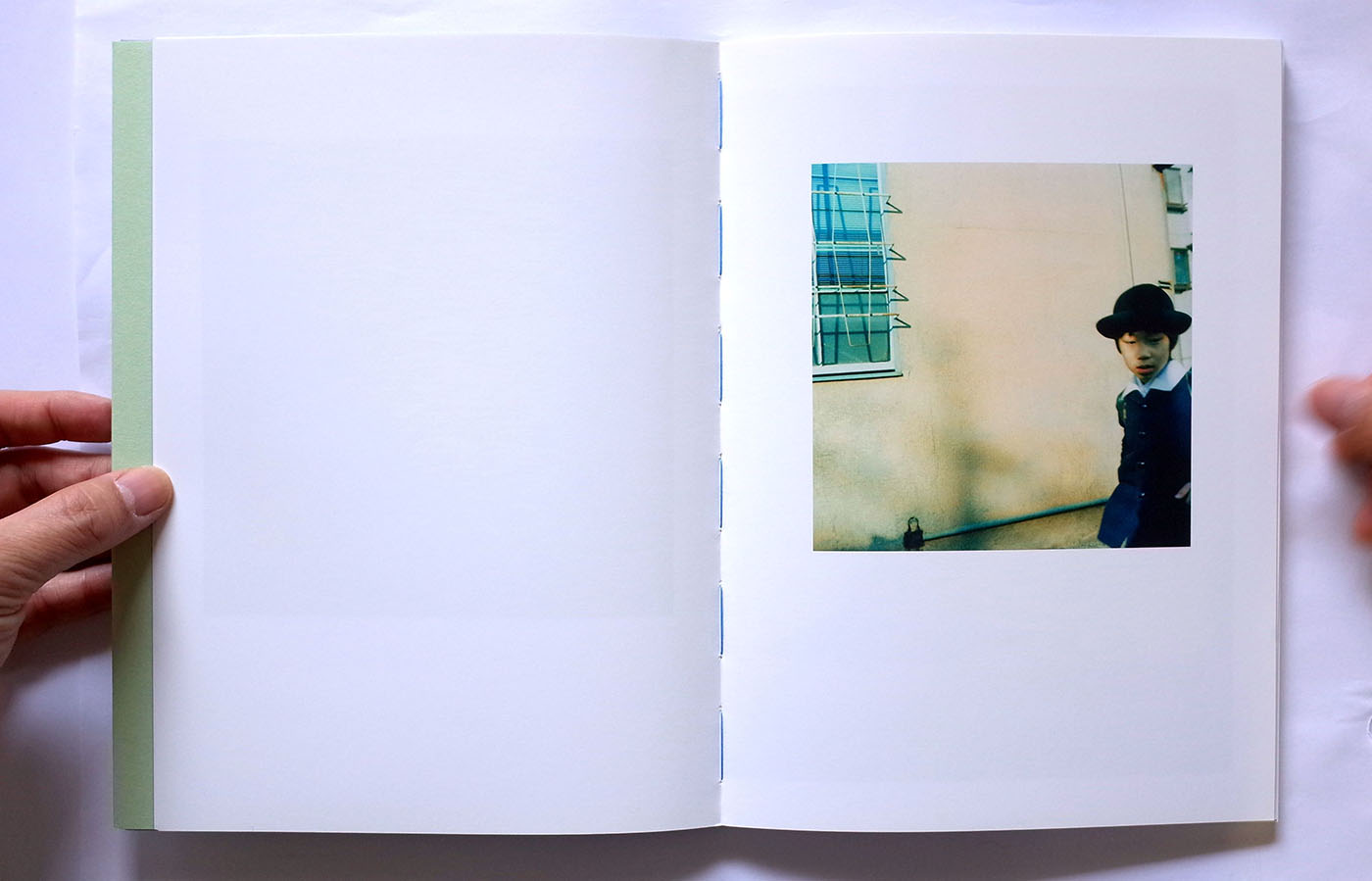

原美樹子『These are Days』(2014)

「『These are Days』は急遽つくった本でした。ロサンゼルスのゲティ美術館には原さんの作品が収蔵されているのですが、その後、ゲティで日本写真のグループ展の企画があり、長野重一さん、瀬戸正人さん、森山大道さんと原さんという組み合わせの4人展が開かれることになりました」

「InFocus: Tokyo」展(2014年の2014年8月5日〜12月14日)である。

「収蔵作品展ですから、展示の準備をする必要はなかったんですが、原さんは出品作家の一人としてレクチャーをせよとゲティから招かれました。ヒステリックグラマーから出ていた写真集はもう売り切れでしたし、せっかく観客を集めて話すのに見せられる写真集が1冊もない。それで、作家の作品紹介の冊子として2週間で慌てて作ったのが『These are Days』です」

『These are Days』は32ページ。写真はカバーを含めて25点。デザインは服部一成。同じサイズの写真が続くのではなく、小さなサイズの写真が1ページに 2カット、大きな余白をとって入っていたりと変化がある。ヒステリックグラマーの写真集では路上で撮影した人物の写真が強い印象を残したが、『These are Days』には家族と思われる人物が写った屋内の写真が入るなど、原の視線が向けられている領域が広がっている。

テキストはなく、巻末の写真クレジットは撮影年のみ。『These are Days』は澤田としてはあくまで簡易的につくった本で、写真集というより ZINEなのだろう。しかし現在、原の人気の高まりもあり古書価格が高騰している。

2冊目の『Change』はソフトカバーの装丁で「写真集」と呼んでしかるべきものだが、原一人の本ではない。アメリカの小説家、スティーヴン・ディクソン(1936-2019)の掌編小説が収録されたコラボ作品である。タイトルの『Change』もディクソンの小説のタイトルだ。

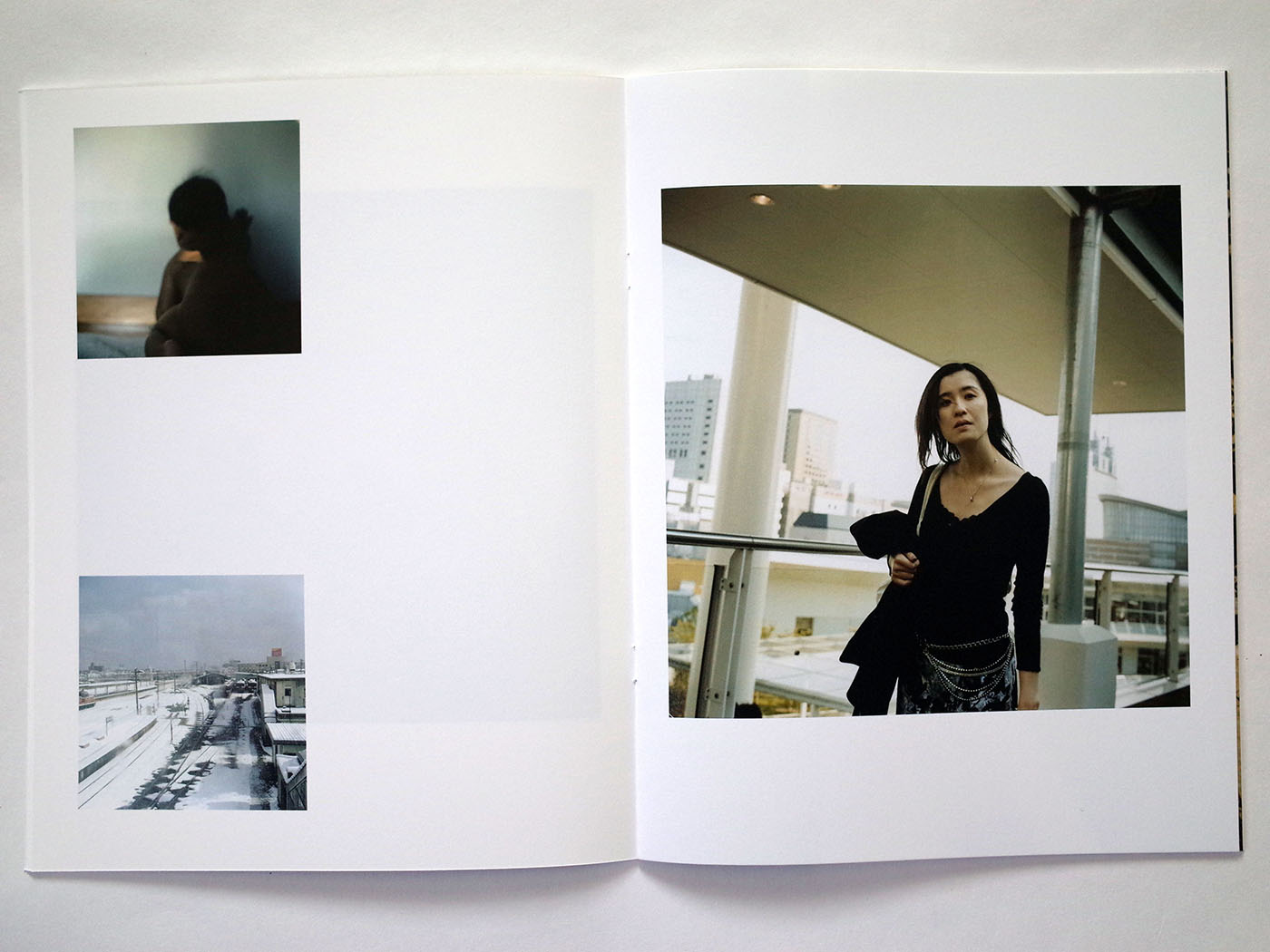

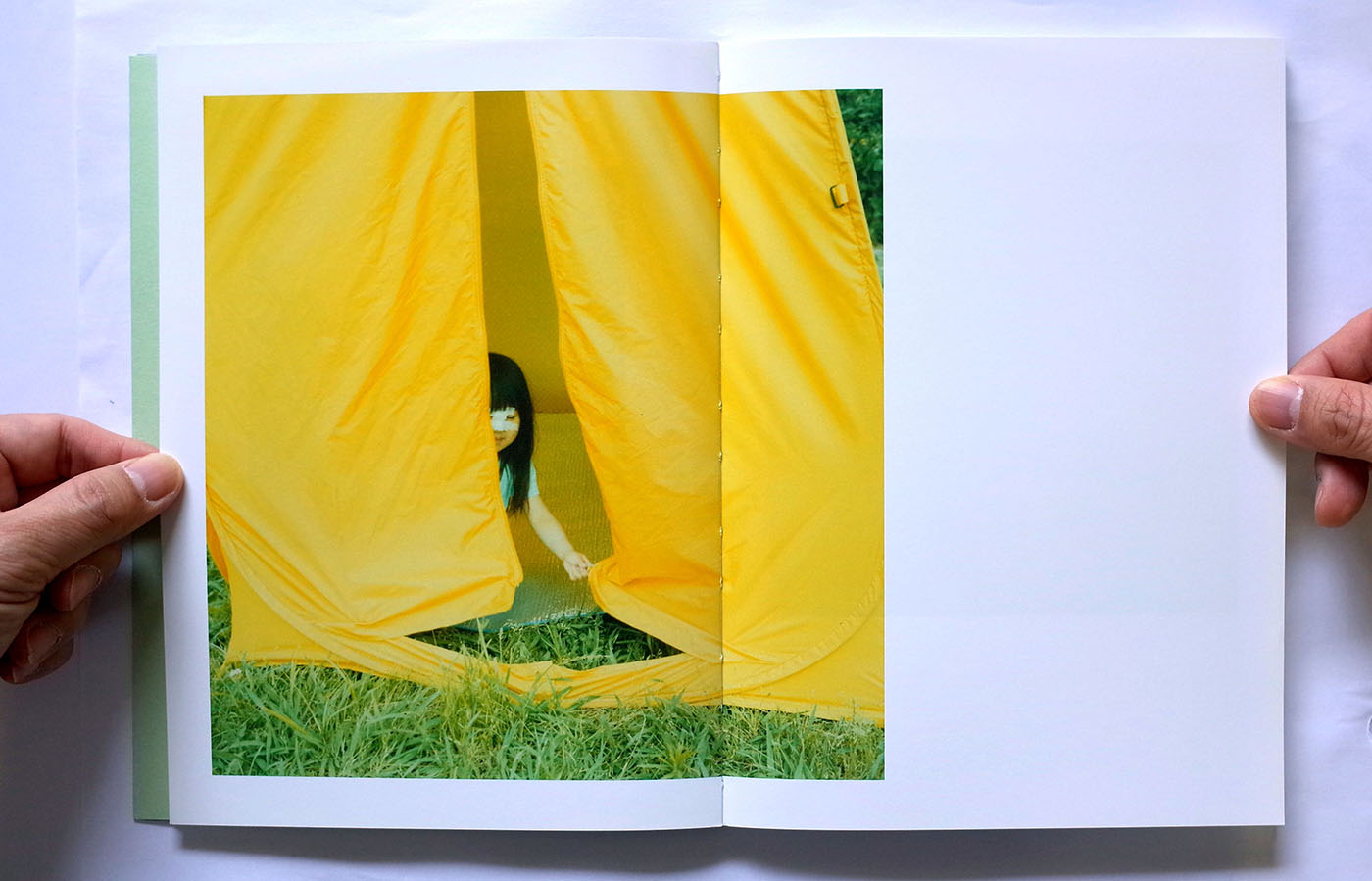

原美樹子『Change』(2016)

『Change』はグールド・コレクション(The Gould Collection)の最初の1冊である。グールド・コレクションは2015年に45歳の若さで亡くなったパリの写真集コレクター、クリストフ・クリゾン(Christophe Crison)を称える叢書だ。

クリゾンは「グールド・ブックバインダー(Gould Bookbinder)」のハンドルネームでオンライン上で写真、映画、文学の話題をポストしていた。グールド・コレクションのグールドはそのハンドルネームから採られている。

グールド・コレクションの特徴は、各巻ごとに写真家の写真と作家の文章を組み合わせていることと、3人の女性編集者による協働でつくられていることだ。それも国籍も住む街も違う3人だ。ラセット・レダーマン、ローランス・ヴェクタン、澤田陽子である。

「きっかけは写真集やプリントのコレクターで、写真集についての調査・執筆や編集をしているラセットと知り合ったことでした。彼女はニューヨーク在住、そしてもう一人はラセットの友人のローランスで、『ル・モンド』に在籍する写真編集者です。三人の共通の知り合いだったフランス人の写真集コレクターが亡くなり、彼を追悼するために本をつくろう、ということになりました」

故人がネットで使っていた「グールド・ブックバインダー」というハンドルネームは、スティーヴン.ディクソンの小説2作品の主人公から採られたという。ゆえに第1回はその作家の作品で、ということになったのは自然な流れであろう。ディクソンはニューヨーク生まれの小説家で短篇小説を得意とし、O・ヘンリー賞などの受賞歴がある。『Change』の刊行当時にはすでに故人だった。写真が原美樹子になったのは澤田の提案かと思いきや、そうではなかったという。

「原さんの写真になったのは、クリゾンさんが原さんの写真をとても好きだったからというのが大きな理由でした。1990年代の初め頃から、日本でいい写真集が刊行されていると知った人たちが、欧米から日本に本探しに来るようになりました。最初は60年代、70年代が人気のようでしたが、段々に新しい本へと興味の対象も広がっていった。クリゾンさんもそんなコレクターの一人で原さんの写真を知ったのでしょう。SCALOの時代とは違って、この頃になると日本の写真もいろんなチャンネルで知られるようになってきた」

3人とも違う国の違う街に住む編集者である。編集作業はどのように進めたのだろうか。

「原さんに依頼をしたところ、ちょうどご主人が闘病中で看病に忙しかったこともあり、未発表の写真の束を渡してくれてあとは任せるということでした。海外の写真編集者たちが原さんの写真をどう見るか、どう編集するかに私自身すごく興味があったし、構成やレイアウトは、ニューヨークとパリのメンバーが中心で作業を進められました」

編集作業はインターネットを介してPDFのやりとりで進んでいった。

「むろん3人でいろいろ相談はしますが、私は時々意見を言ったり、日本の作家側とやりとりをしたり、レイアウトやテキストの校正する作業が主です。原さんの巻についても選びや並べ方に口を出すことはしませんでした。自社で原さんの本を作るのとは違いますが、いい本になったと思います。次の巻からは和英併記となったので私の仕事も多少増え、題府基之さんの巻では、ミシェル・ウエルベックの詩を収録し初めて発表された和訳となりました」

『Change』は第42回(2016年度)木村伊兵衛写真賞を受賞した。受賞時に私は『アサヒカメラ』誌で原にインタビューしている。闘病中だった夫が亡くなり、3人の男の子を育てる忙しさの中で、写真はもうやめようかと考えていた時に、木村伊兵衛写真賞を受賞したと語っていた。『Change』が原の気持ちを変え、その後の活動に弾みをつけたのは間違いない。

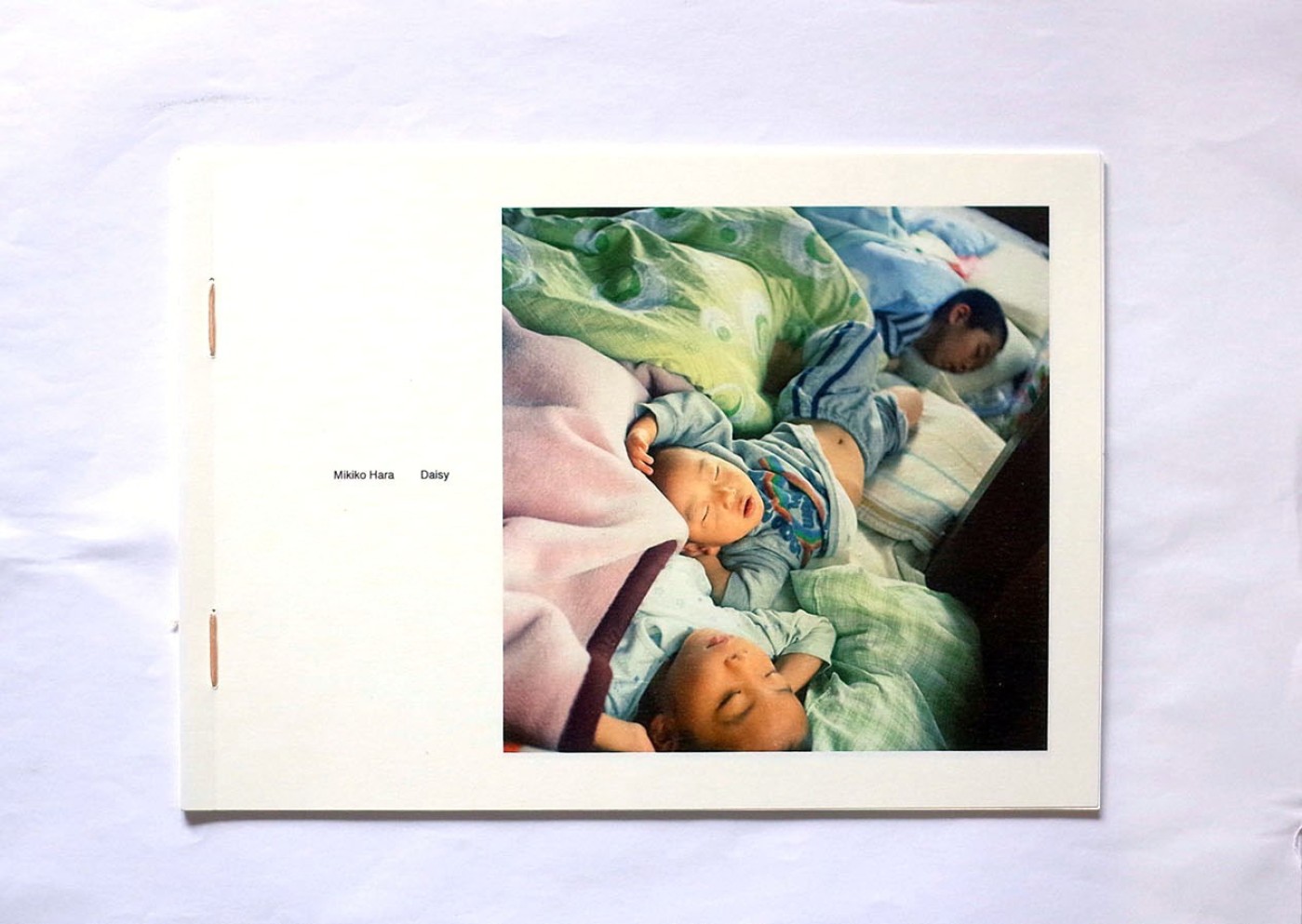

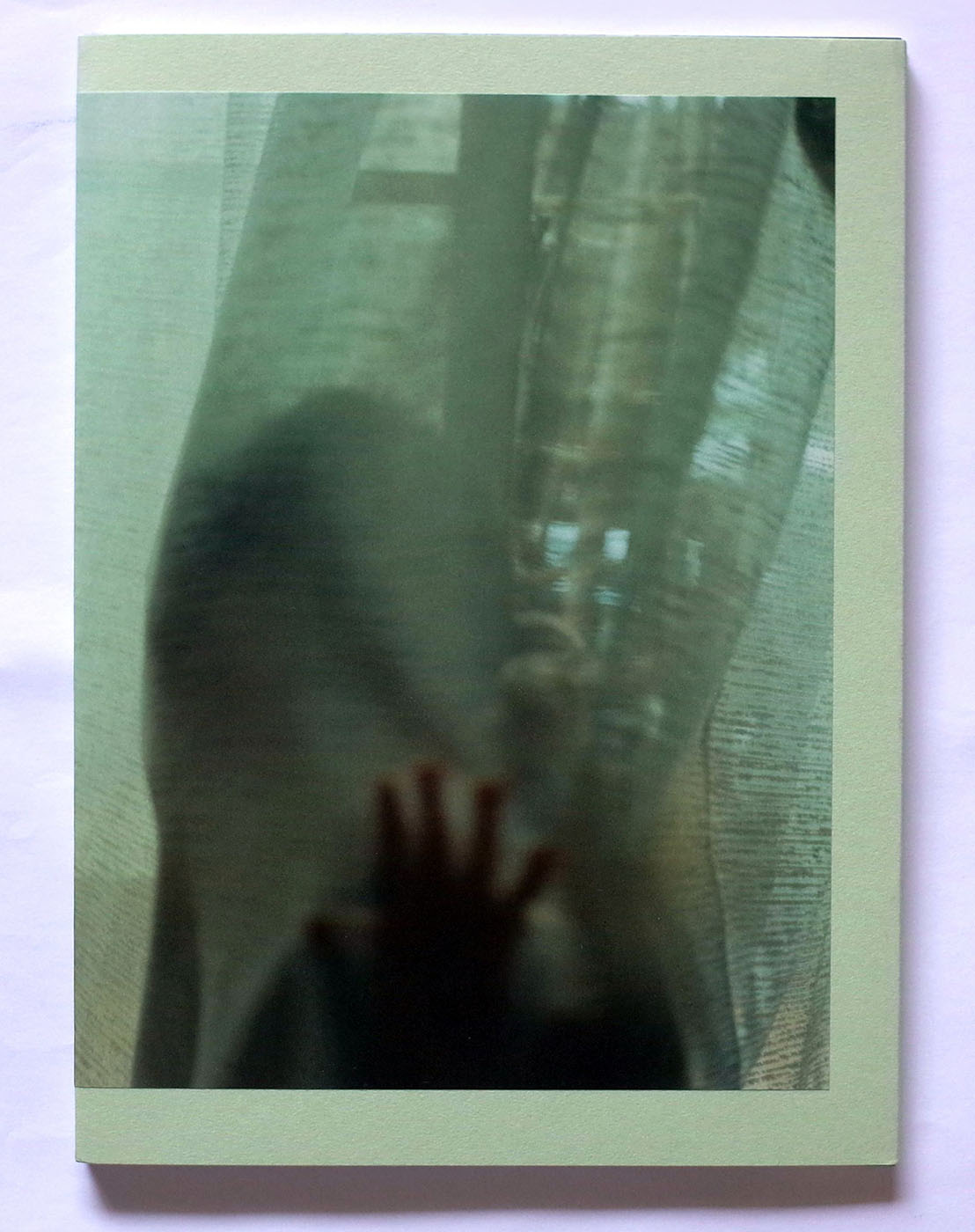

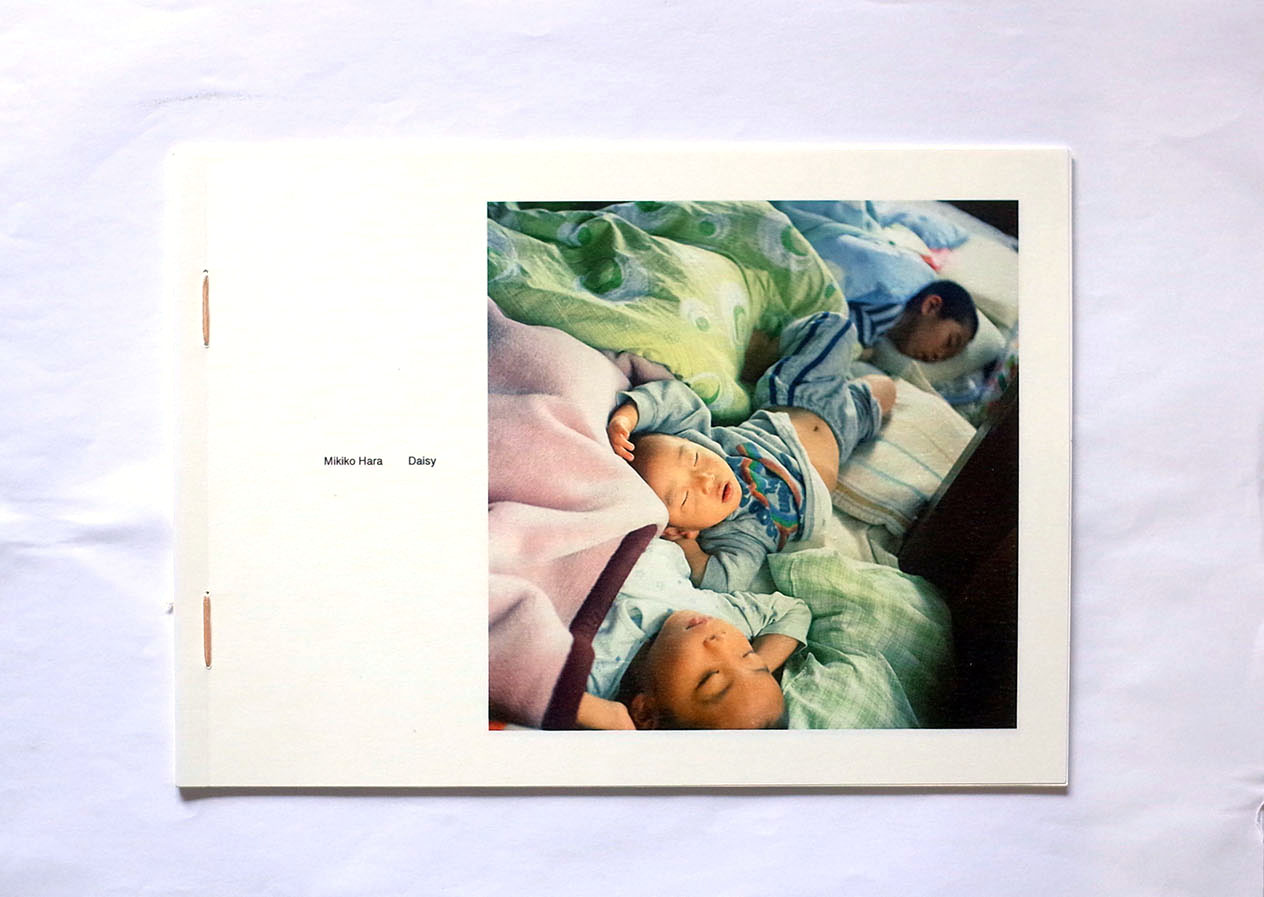

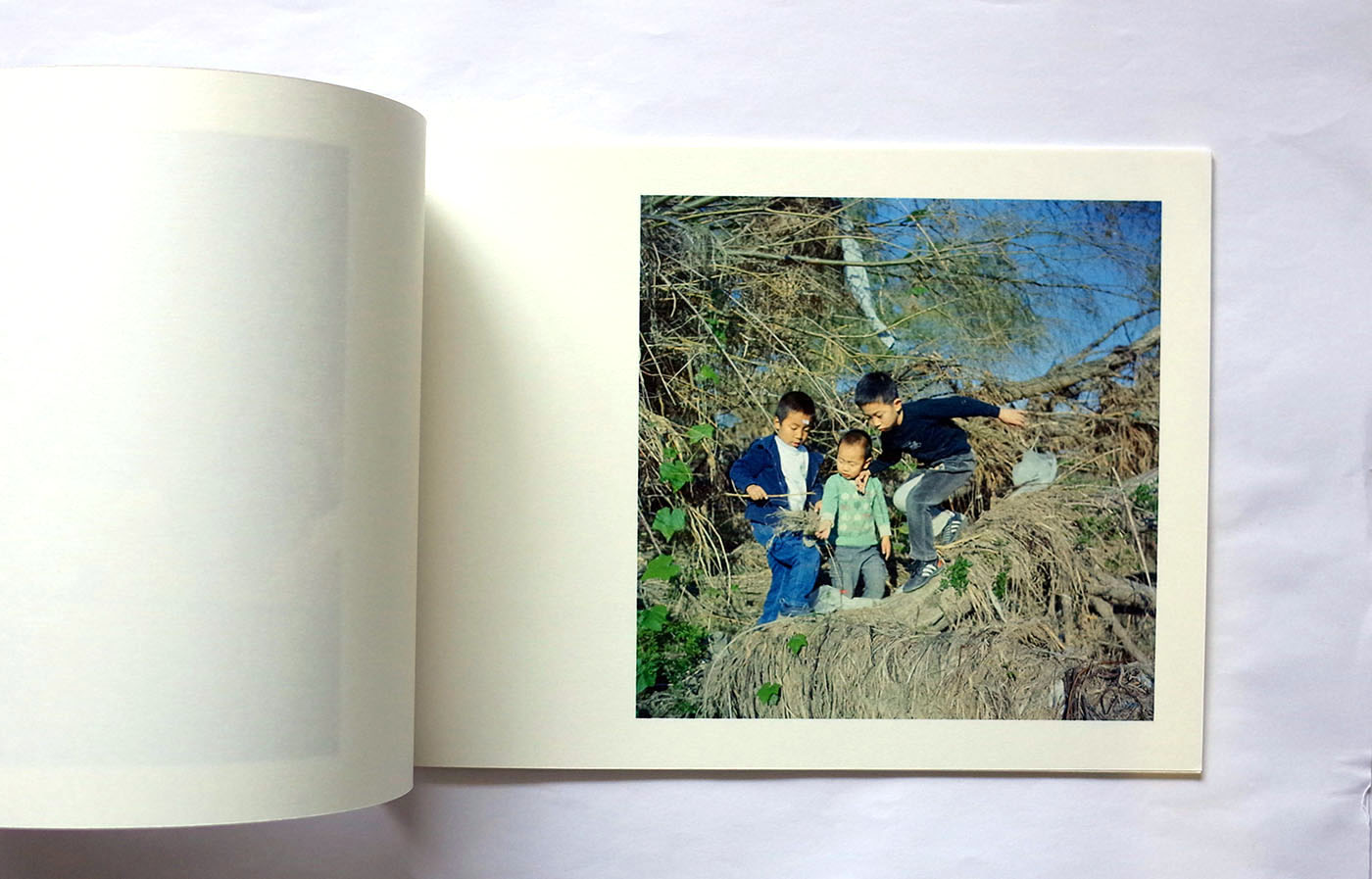

そんな原自身の家族の日常に目を向けた小さな写真集が『Daisy』(2016)である。

原美樹子『Daisy』(2016)

夫の原英八が亡くなったことがきっかけでまとめた、私的なZINEである。原英八は東京綜合写真専門学校の同期であり、写真家でもあり、原の作品のサポートも行っていた。

それまでのストリート、都市、郊外から家の中へとカメラが入ってきたという印象で、ページをめくるたびに時が流れ、子どもたちは大きくなる。夫と子どもたちの写真も1点ある。表紙を含めてわずか10点の写真だけの小品だが、家族というものが移り変わり、変化し、流動していく時間の中にあることが感じられる。Daisyの綴りはDiaryを連想させる。

原がオシリスから出している写真集は『Change』を別にすればどれも中とじの、少ないページ数である。『Daisy』のように判型が小さいものもある。どれもささやかという言葉がふさわしく、そのたたずまいが写真の内容とも合っている。写真集というとともすればハードカバー、判型の大きな立派なものに注目が集まるが、その内容にふさわしい形態という点で原のオシリスでの写真集はいずれも心に残るものになっている。

澤田は原の写真についてこう語っている。

「原さんはいろいろな機会に、『伝えたいメッセージがあるわけでもなく、テーマを持って撮ることもせず、ともかく日々出会った事象を撮っているだけ』と言っていて、実際そうだと思います。でもそれを何十年も続けている原さんの強靭さには驚かされるし、原さんの作品を通して写真そのもの不思議さも感じます。ともかくいまは初期の作品から最近の写真まで原さんと一緒に写真を眺めているところです」

澤田は原についても耳を澄まして作家の声を聴こうとしているということなのかもしれない。

澤田と話していて写真集を出すということについて、ぽろっと出てきたこんな言葉が印象に残った。

「何らかの共感を通して、いま、これを出す、という同時代性が写真集を出すモティベーションではあるんだけど、ワイパーをかけ続けないとフロントガラスが曇って何も見えなくなる恐怖も感じる。SNSで流れていってしまうものとは別に、いいものは残るんじゃないかと。それを信じているところはあると思います」

★

さて、この連載もいったんここで終わりたい。90年代から2000年代にかけて私が関心を持ち、名作、傑作写真集を世に送り出してきた編集者たちと、写真集が表現として世界的に認められていったプロセスを書いてきた。

その目的は、当事者目たちに話を聞き、歴史的意義を明らかにするのが一つ、そして写真集の編集とは何かを探るのがもうひとつの目的だった。

前者は、写真作家の写真集が評価を高めてきた過程についての当事者からの証言である。

写真集は長らく写っているものの価値が第一だった。写真家の名前があったとしても、多くの読者は写っているものが見たくて写真集を買ったのだ。

しかしメディアの多様化とともにグラフジャーナリズムが衰退し、アートとしての写真、つまり、作家主義の写真が評価されるようになった──大きな流れを言えばそうなるだろう。

そして、作家主義の表現方法として、展覧会と写真集が両輪となった。

かつて写真は写真家という専門家のみが表現することを認められたメディアだった。カメラ雑誌にはプロがアマを教えるという構造で記事が量産され、その構造をスポンサーであるカメラメーカーが強化した。

しかし、写真作家主義はプロとアマという構造を無効にするものである。

生業がなんであれ、他者に影響を与える「作品」があれば作家として評価される。ただし、その「作品」は1点のみでは不十分だ。作家性を証明するためには量が必要である。だからこその写真展、写真集であり、とくに写真集は時空を越えて他者に届く可能性がある。

そもそも写真というメディアそのものが印刷物と親和性が高いという理由もある。

絵画にはオリジナルがあるが、写真にはない。

ネガはプリント、デジタルはデータだから、プリントするか、画面で見る必要がある。どちらもプリント、デバイスによって見え方が異なるからオリジナルの色など存在しない。ポジフィルムのみはそのフィルムがオリジナルだと言えるだろうが、ポジのまま鑑賞することは困難だ。プリントするかスライドショーでということになるが、どちらも上映環境に左右される。

写真にはこれがオリジナルだというものがないがゆえに、無数につくられたコピーもまた等価である。新聞や雑誌などの印刷物は写真の乗り物にふさわしく、写真集もまたそうだった。

しかし、写真集をアート作品として認めさせるには障壁があった。数百部、時によっては数千部という大量の複製が市場にあること、写真家以外の編集者、デザイナー、印刷製版らが介在する「工芸品」のごときものであること。

そうした見方がこの30年ほどで変わってきたことはこの連載で見てきた通りである。写真集には写真作品を世に問うため、後世に残すために、編集、デザイン、印刷製本の技術とアイデアがつぎ込まれ、独特な表現に育ててきた。

現代において、写真は手軽なツールになった。誰もが失敗のないきれいな写真が撮れる。物心ついた時から、ハイクォリティの映像に接してきた若者たちは、旧世代よりも写真表現が達者である。

しかし、その一方で、個性的な写真をつくりだすことはますます困難になっている。モティーフ、表現技法、などなど写真1枚をもって人を圧倒することなどめったに起こらない。

しかし、そのかわり、写真はあるかたまり、量をもって表現するものだということが、写真の可能性を開いている。写真を編むことは写真を「作品」たらしめる方法であり、本はその容れ物として依然として有効である。

作家主義の写真集はいまこの瞬間もつくられている。作家自身の手になるアートブック、出版社が出す意欲的な写真集は枚挙にいとまがない。Tokyo Art Book Fairのようなアートブックフェアは世界各地で開かれ、写真集は欠かせないアイテムだ。

写真集を手にとってみてほしい。そして想像してほしい。この写真集が何を表現しているのかを。そこには写真家をはじめとする何人もの手と目と心が存在するのだから。この連載は写真編集者の声を届けるとともに、写真集に触れるためのガイドでもあろうとしている。(了)

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント