コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

1990年代は女性写真家の活躍が注目された時代だった。HIROMIX(1976-)、長島有里枝(1973-)の登場から始まる「ガーリィ・フォト」ブームとして知られている。アイピーシーではその前触れ、あるいは前史に位置づけられる女性写真家の写真集を出している。

すでに紹介した武田花の『眠そうな町』、『たまもの』(2002)で知られる神蔵美子(1959-)のデビュー作『Naturita ーナチュリタ』(1990)、ほかにも富士原美千代(1963-)の多重露光のアーティスティックな作品集『ILLUSION』(1988)、アフガニスタンで命を落としたフォト・ジャーナリスト南條直子(1955-1988)の遺作をまとめた『アフガニスタン ムジャヒディン』(1989)、徳光ゆかり(1947-)がペルーに取材したドキュメンタリー写真集『盆 日本人ペルー移住90年』『ペルー・アンデス 』(どちらも1990)、ファッション、ポートレート、ヌード、花などの多彩な作品集、大山千賀子『私の空気』(1991)。アメリカの砂漠を撮影したネイチャーフォト、飯田裕子(1960)『DESERT ALIVE』(1991)。

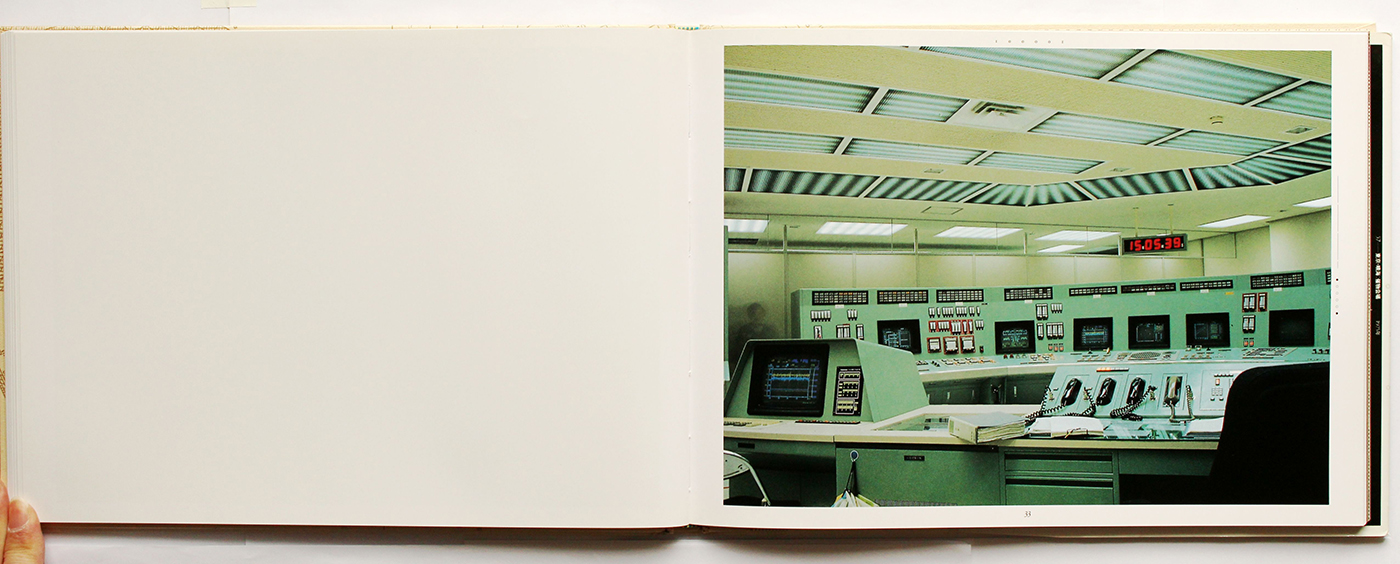

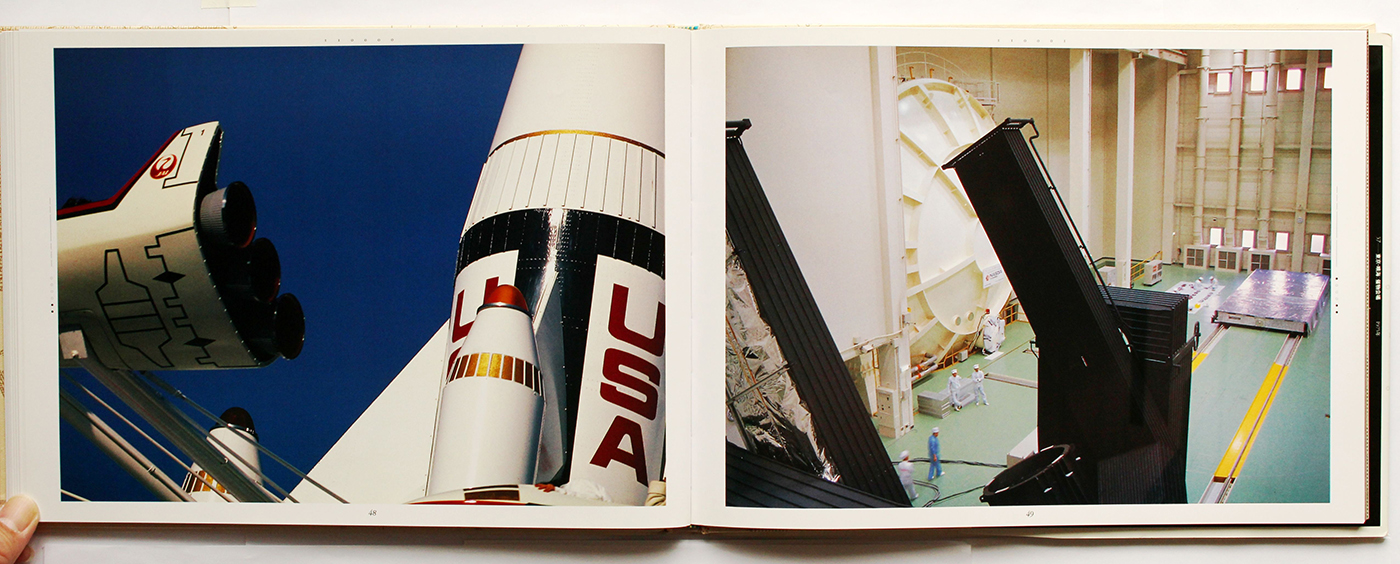

児玉房子(1945-)の『クライテリア』(1990)は科学技術関連の本を出していたアイピーシーにふさわしい写真集である。

児玉房子『クライテリア』(アイピーシー、1990)

「児玉さんもパーティで知り合ったのがきっかけだったと思います。鈴木一誌さんのデザインでハードカバー。それも普通のカラーじゃない。特色を使っている凝ったものです」

児玉房子は桑沢デザイン研究所で写真を学び、都市をテーマにした作品で知られる。世代的にはいわゆる「コンポラ写真」にあたるがそのくくりには入らないようだ。

児玉は富士ゼロックス社のPR誌「グラフィケーション」の写真を長年担当し、『クライテリア』もその取材で撮影したものが中心である。写っているのは大学の最先端科学の研究室から、病院や清掃工場、養殖魚畜養場、さらには福島第二原発(のちに東日本大震災のニュース映像でおなじみになる中央制御室の写真もある)、そしてムーンライダーズとYMO、東京ディズニーランドのようなエンターテインメント、アミューズメントの場での先端技術にも着目している。

どれもカラー写真ということもあって、近未来的で華やかなイメージだ。科学技術大国として売り出し中だった日本の世相とも合っている。しかし児玉の写真はどこかひんやりと醒めている。先端技術という言葉を鳴り物入りで喧伝するメディアと距離を置こうとするかのように。ちなみに「クライテリア」は基準・要件の意だとカバーのソデに辞書から引用がある。科学が進む方向は誰が、どんな基準で決めるのか。現代において、その問いはますます混迷を深めている。

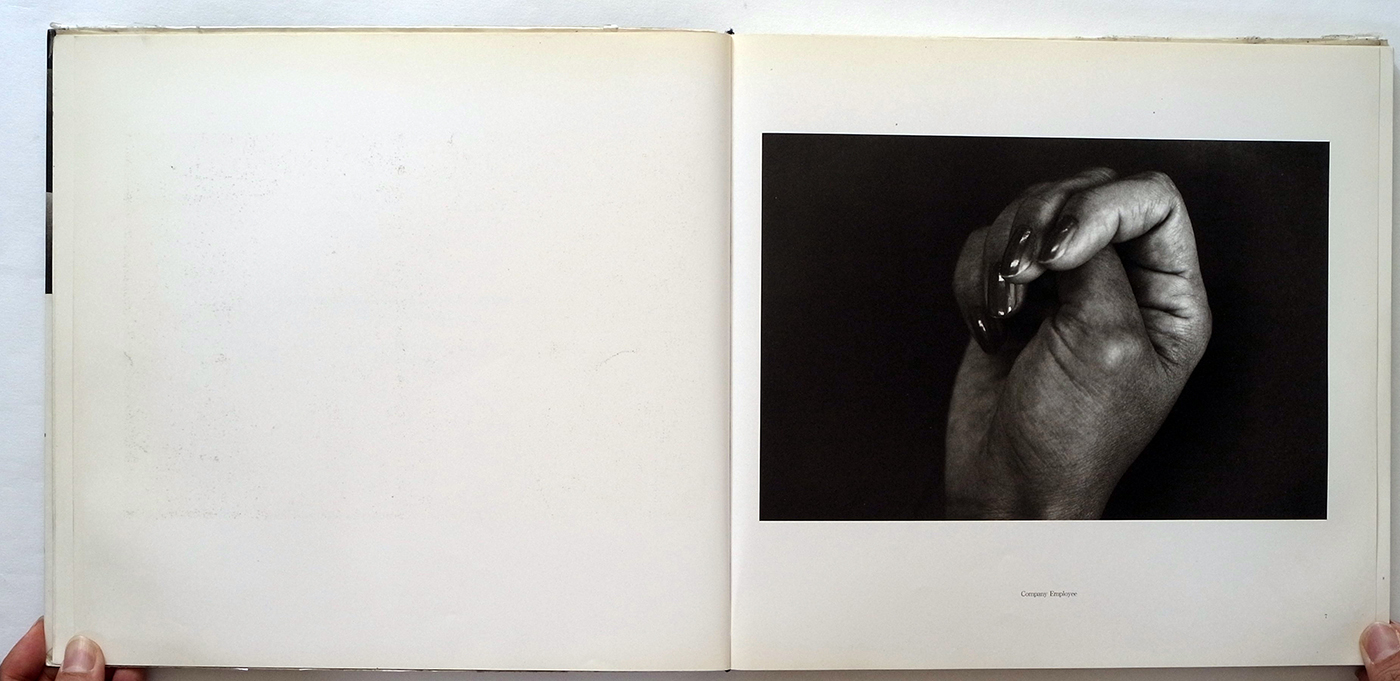

アイピーシーの女性写真家の写真集の中でもっとも有名なのは石内都(1947-)の『1・9・4・7』(1990)であろう。中川にとっても強い印象のある写真集だ。

石内都『1・9・4・7』(アイピーシー、1990)

「石内さんが新境地を開いた傑作です。石内さんと知り合ったのは、荒木さんの何かの集まりか写真展のパーティでした。編集は山岸享子さん。『この企画をわかる人はほかにいませんよ』と言われましたね(笑)」

殺し文句である。

山岸享子(1940-2018)は編集者、キュレーター。インディペンデント・キュレーターの草分けである。

『カメラ毎日』編集部で働いたことがきっかけで同編集部の名編集者の山岸章二と結婚し、山岸章二(1930-1979)の独立後は片腕として、山岸章二キュレーションのニューヨーク近代美術館の「ニュー・ジャパニーズ・フォトグラフィー」展(1974)やICP(国際写真センター)の「自写像 日本 Japan: A Self-Portrait」展(1979)に携わった。

1979年に山岸章二が亡くなった後も事務所を受け継ぎ、堪能な英語を生かして日本の写真をアメリカへ、アメリカの写真を日本へと紹介する仕事を長く続けた。

山岸が携わった仕事の1つに、米ポラロイド社が制作した20×24インチの巨大ポラロイドカメラを日本の写真家、美術家に貸し出し、作品を制作してもらうというプロジェクトがある。

1983年、84年、86年の計3回に渡ったプロジェクトの全容は『ポラロイド20×24作品集 スーパー・イメージの世界』(青弓社、1986)に収められている。参加した作家18名の中に石内がいた。

石内は90キロある巨大なこのカメラを横須賀港に持ち出し、ポートレートを撮影している。タイトルは「同級生」。石内自身を含めた女性たちの全身写真である。撮影された1984年は、彼女たちは37歳になる年だった。

私はこのプリントを目黒区立美術館で開かれた「石内都展ーひろしま/ヨコスカ」(2008)で見ている。その生々しさと巨大さ、精密さが強く印象に残っている。

アイピーシーから出版された『1・9・4・7』はこの「同級生」の延長線上にある。ゆえに編集に山岸享子が関わることになったのだろう。山岸はアメリカの写真界に人脈がある。石内も山岸もこの写真集をアメリカに持っていくというもくろみを持っていたに違いない。

その証拠に『1・9・4・7』は英文の奥付が洋書と同じく巻頭に置かれている。「to Yoko」と献辞にあるのは、この年の1月に亡くなった荒木経惟の妻、陽子のことだろう。荒木陽子もまた1947年生まれであり、親しく交流していた。『1・9・4・7』の中でも被写体の1人になっている。

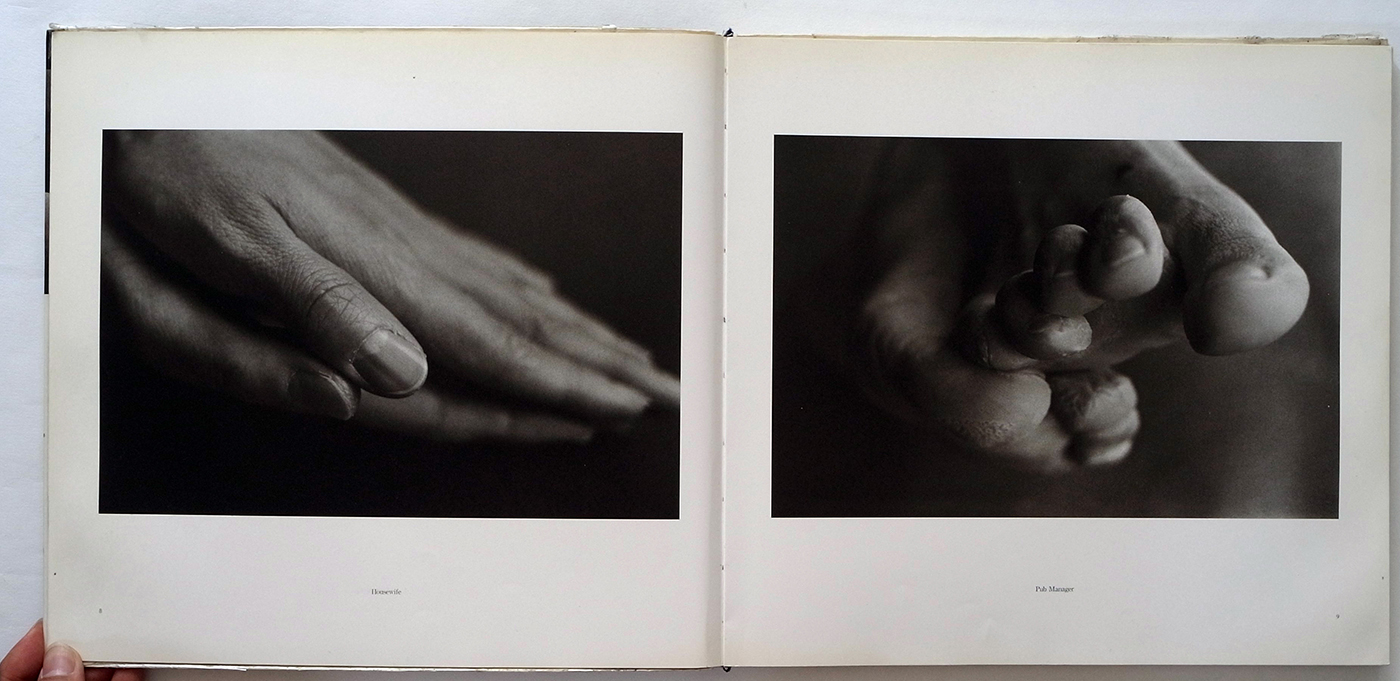

しかしそのことは写真集を見ただけではわからない。キャプションには「Egg Dealer」「Painter」「Housewife」など職業が英文で記されているだけで氏名はないからだ。ではなぜ私が荒木陽子がこの中の1人だと知ったかといえば、2009年に群馬県立美術館で開かれた「石内都 Infinity∞ 身体のゆくえ」を見ているからである。

『1・9・4・7』は石内が40歳を迎えたことを機に構想され、88年から89年にかけて撮影された。その際、手、足のほかに顔も撮影したが『1・9・4・7』には収録しなかった。その理由は『1・9・4・7』を見れば明白であろう。匿名の手、足は、それが読者である女性たちにとって過去か未来、あるいは現在の「私」のそれと交換可能な身体の一部として見える。しかし顔があればそれは手足の持ち主が固定されてしまう。

石内は、1999年にあらためて彼女たちの顔を撮り、10年の時を経て2枚のポートレートを並べて発表した。私が見たのはそれからさらに10年を経てからだが、そこに荒木陽子のポートレートがあったのである。ただし、1999年の写真は当然なく、1990と他界した年のみが空白の中に書かれていた。

と、ここまで書いてあらためて資料をひっくり返したら、2008年の目黒区美術館の「石内都展 ひろしま/ヨコスカ」の図録に「to Yoko」の献辞についての石内の証言があった。すっかり忘れていた。そこには石内の荒木陽子への思いが語られていることを付記しておく。

『1・9・4・7』は石内都の作家活動の中で第2期の始まりを告げる重要な作品である。ザラザラとした粒子の横須賀の写真から始まった初期三部作から、カラーのポートレート作品「同級生」を経て、石内が向かったのは、人間の身体、それも末端の手足や皮膚の表面だった。時とともに加齢により不可逆的に変化していく身体の象徴としての手足、皮膚。プリントの粒子は微細になり、初期三部作とは異なる印象の作品になった。

『1・9・4・7』は写真がアート作品として評価されるようになった時代と関わりがある。

山岸享子は日米の美術館で写真展を企画しており、日本の写真がアートとして欧米に受け入れられるための条件に詳しかった。そのため、石内都という作家を知らしめるためのツールとして写真集が有効だと考えたのではないか。

山岸は『1・9・4・7』の巻末に寄せたテキストの中で、石内がどのような歩みをしてきた作家か、そしてこの作品がどのように新しいかを丁寧に説明している。キャプションは英文のみ、写真集に挟み込まれたテキストも英文、日本語文の順になっているのも、海外を意識しているからだろう。

しかし、この写真集を日本で「売る」のはやはり難しかった。

「売れるわけはないですよね。中年女性の足の裏と手だけの写真集ですから。山岸さんは写真集をつくるところまでのマネージメントはしてくれたけど、売るとこまでは考えてくれなかった。それは山岸さんだけじゃなくてみんなそう。編集者、写真家もつくるところまでで、売るところまではやってくれなかった」

売れなかったとしても、歴史に残る作品になれば。そんな思いが中川の中にあったのは間違いない。しかし経営的な側面から見れば売れない写真集をそうそうつくるわけにもいかない。

『1・9・4・7』とともにアイピーシーの写真集としてよく知られている、深瀬昌久の『家族』と『父の記憶』についても同様のことが言えるだろう。この2冊についてはこの連載の長谷川明の回ですでに取り上げたので説明は省くが、企画は長谷川が持ち込み、中川がGOサインを出した。

「『家族』はA3判で、高梨さんの『都の貌』などと同じ判型。長谷川さんが大きい写真集がいいと言ったからなんだけど。でも、それまでの4冊はタマケンさんが企画していたから、一応、長谷川さんと2人でタマケンさんに仁義を切りに行ったんですよ。深瀬さんがこれをA3判で出したいと。玉田さんは了解してくれて、『だったら俺のとこで展覧会もやろう』と、ミノルタフォトスペースで展覧会をやってくれた。そうやって仁義を切れば協力してくれる親分肌の人でしたね」

一方、『父の記憶』は判型が小さい。

「こちらは点数を多くしたいということで。長谷川さんから、床に写真を並べて選びと並びを決めたいということで、広いところが必要だと言われた。どこだったかは忘れたけど、広いところを借りてやりました。僕も一緒に行って、これとこれがいいって写真を選んだら、長谷川さんが『中川さんもようやく写真がわかってきましたね』って言われましたね(笑)」

作家のシリアスな写真集は売れない。赤字ばかりでは出版を続けるのは難しい。しかし写真家から出版協力金をもらうというやり方では発展性がない。それこそ出して満足して売るところまでいかないからだ。出版社としては売れる写真集もほしい。

アイピーシーの場合は、ネイチャーフォトが比較的「売れる」写真集だった。

「アイピーシーから出した写真集で1番売れたのは『マインドシャワー』です。『ザ・クリエイション』っていう写真集があるでしょう。あれを意識したネイチャーフォトの写真集です。4回か5回増刷しましたね」

天野主税『マインドシャワー』(アイピーシー、1989)

天野主税はアイピーシーから2冊の写真集、『マインドシャワー』(1989)と『Feel 風の詩』(1992)を出している。天野の公式サイトによるとジャズ・ミュージシャン、イラストレーターを経て写真家になったという。

『ザ・クリエイション(The Creation)』はアメリカの写真家、エルンスト・ハースの代表作で、1971年にアメリカで出版し世界的なベストセラーになった。聖書の天地創造をモティーフに自然の崇高さをうたったカラー写真集である。日本では『ザ・クリエイション 天地創造』というタイトルで小学館から写真集(旧版1977年、新装版1993年)が出ている。

「『マインドシャワー』はストック・フォトエージェンシーから持ち込まれた企画だったんです。オリオンプレスの高田光夫さんが天野(主税)さんを連れてきて、本にしませんかと。これが売れたので、次に柳木(昭信)さんを連れてきてくれて、つくったのが『クリスタルサイエンス』。こちらはそんなに売れなかったけれど、初版は売り切りました」

ネイチャーフォトは今も昔も根強い人気がある。とくに1990年前後はフィルム時代。アマチュアが美しい自然写真を撮るのは今よりもずっと難しかった。プロの写真家は撮影した写真をストック・フォトエージェンシーに預け、広告やカレンダーなどに使われることで収入を得ていた。好景気もあって日本から世界各地に撮影に出かけていく写真家が多かった。

「JR西日本がアメリカの書店と提携して、ネイチャーフォト専門の書店をつくったくらい盛り上がっていました。ただ、その書店が置くのは、一切人造物が映っていない写真集。 建築物はもちろん、道路や橋がワンカットでも入っていたらダメ。『マインドシャワー』はその条件をクリアしていたのでよく売ってくれました」

アイピーシーにはほかにも数冊ネイチャーフォトがあり、B5判横長のソフトカバーで「なんとなくシリーズのように」(中川)出していた。

ネイチャーといってもお手本が『ザ・クリエイション』だけに、自然を記録するのではなく、美しい光景として自然をとらえた写真である。スピリチュアルなムードもあり、好景気でテンション高めの都会の生活に疲れた当時の人びとにとって癒やし効果があっただろう。日本のシリアスな写真とは異なる路線であり、編集は中川が直接手がけた。写真集をつくる過程に関わることで、自然と中川も写真の構成ができるようになっていた。

「意識していたのは映画ですね。遠くからだんだん近寄ってきて、最後にまた遠くへ行く。見開きで写真を並べる場合は、左右の視線の流れを考えて。こういう流れで見せるといいんじゃないか、と写真家に提案しました」

映画のモンタージュとページをめくっていく写真の流れには共通する部分がある。もともと中川は映画をよく見ていて、のちに映画関連の書籍を何冊も執筆することになるだけに、写真を構成できたことに不思議はない。玉田や長谷川が写真集をつくる過程に編集長としてつきあううちに、自然と写真を読むこと、写真の流れをつくることを学んでいったのだろう。

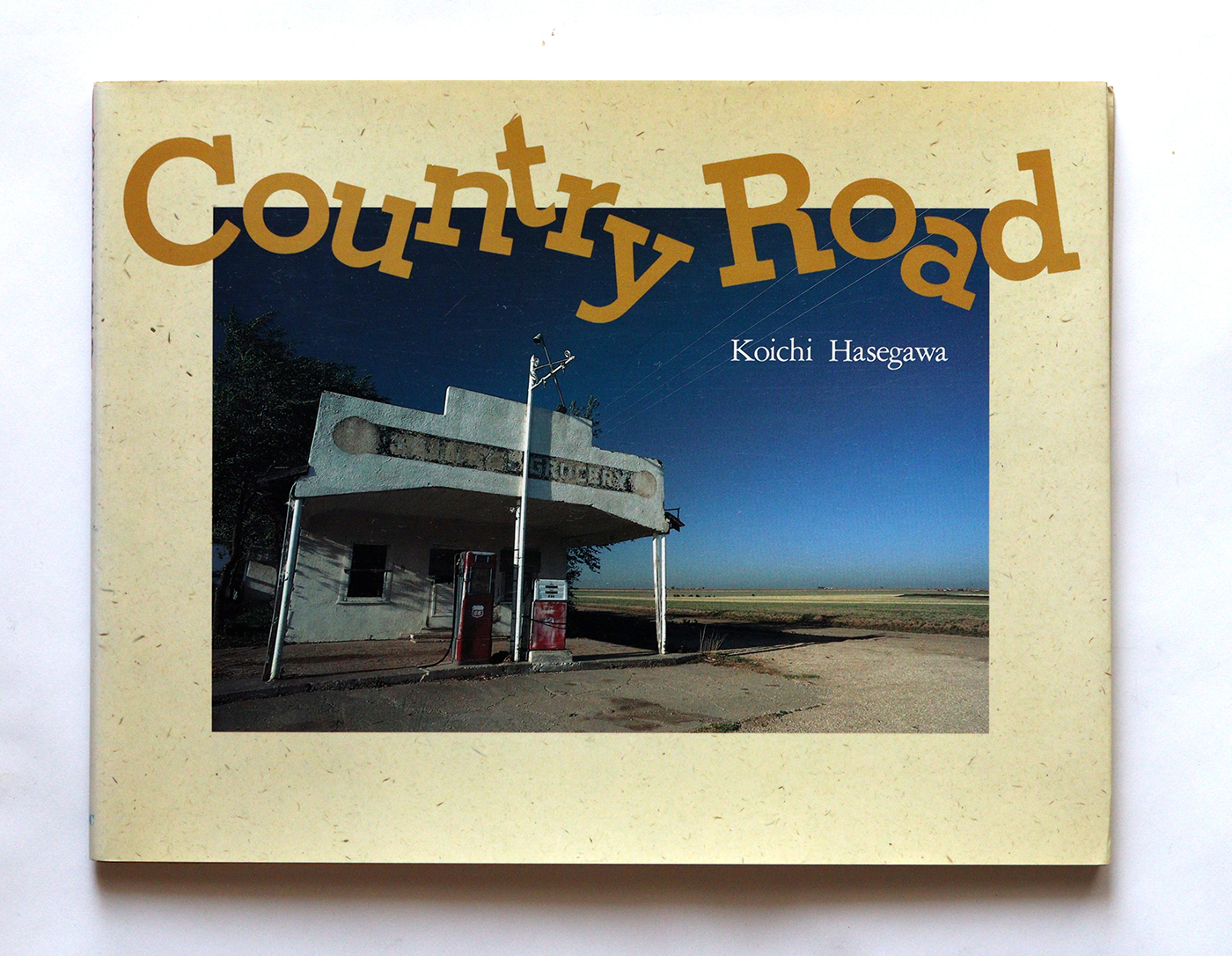

中川が写真構成を手がけた写真集に長谷川浩一(1947-)の『カントリーロード』(1990)がある。

長谷川浩一『カントリーロード』(アイピーシー、1990)

長谷川は旅行関係の写真を専門としていて、この写真集が2冊目同名写真展をニコンサロンで開いたと『カントリーロード』のプロフィールにある。

『カントリーロード』はアメリカの地方を35ミリ、カラーで撮影した写真集である。

ファーストカットは大木に飾られた幌馬車のサイン。広く青い空を強調した写真が数点続いて、グリーンの芝生とベンチ、ニュースペーパー・スタンド、バーの窓の前で身体を投げ出している犬、由緒がありそうなバーバー、ダイナーと写真が続いていく。アメリカのFSAプロジェクトやニューカラーなどのシリアスな写真を連想させる写真もあるが、全体としてはポストカード・フォトグラフィ。甘くノスタルジック。古き良きアメリカを探す写真集である。

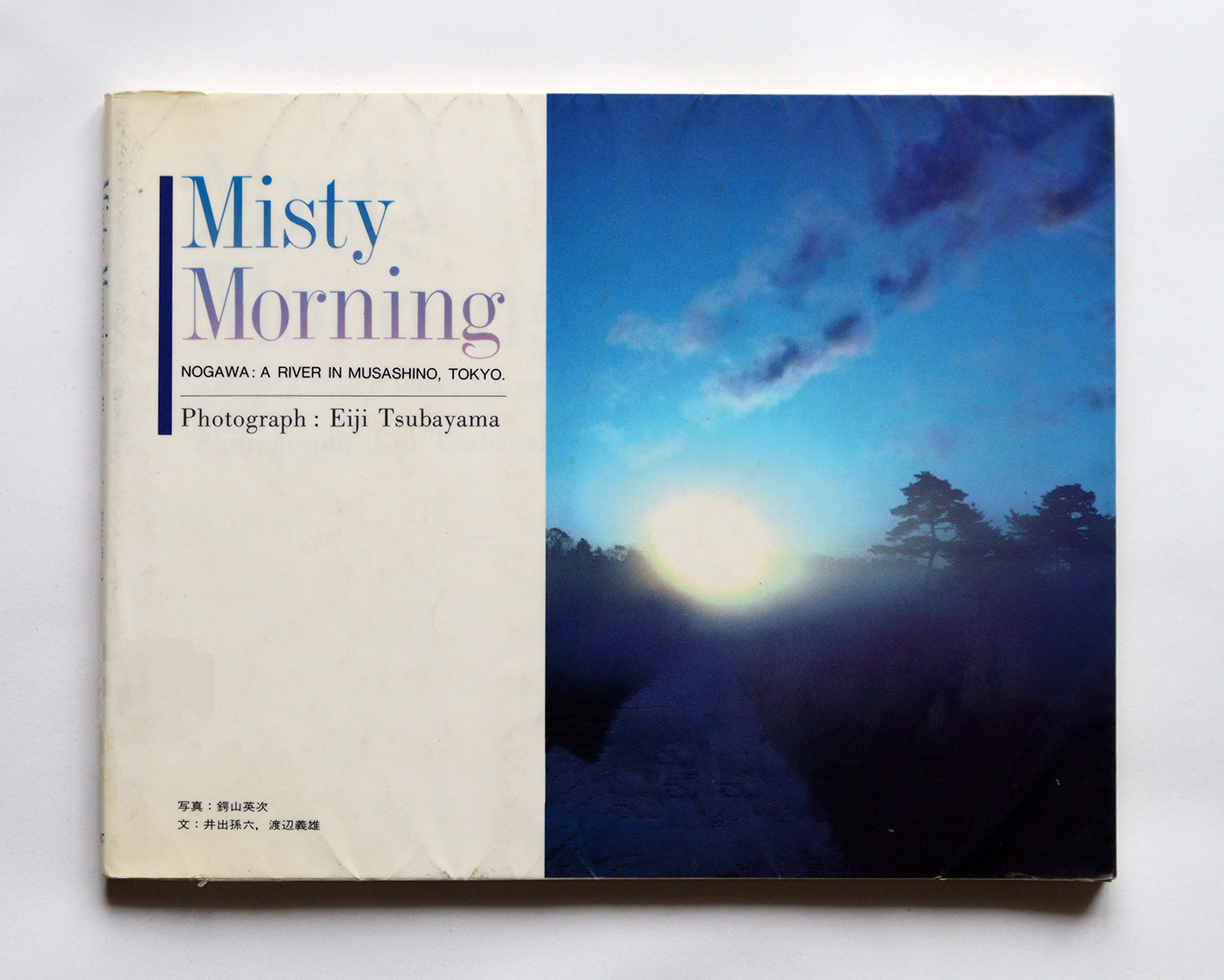

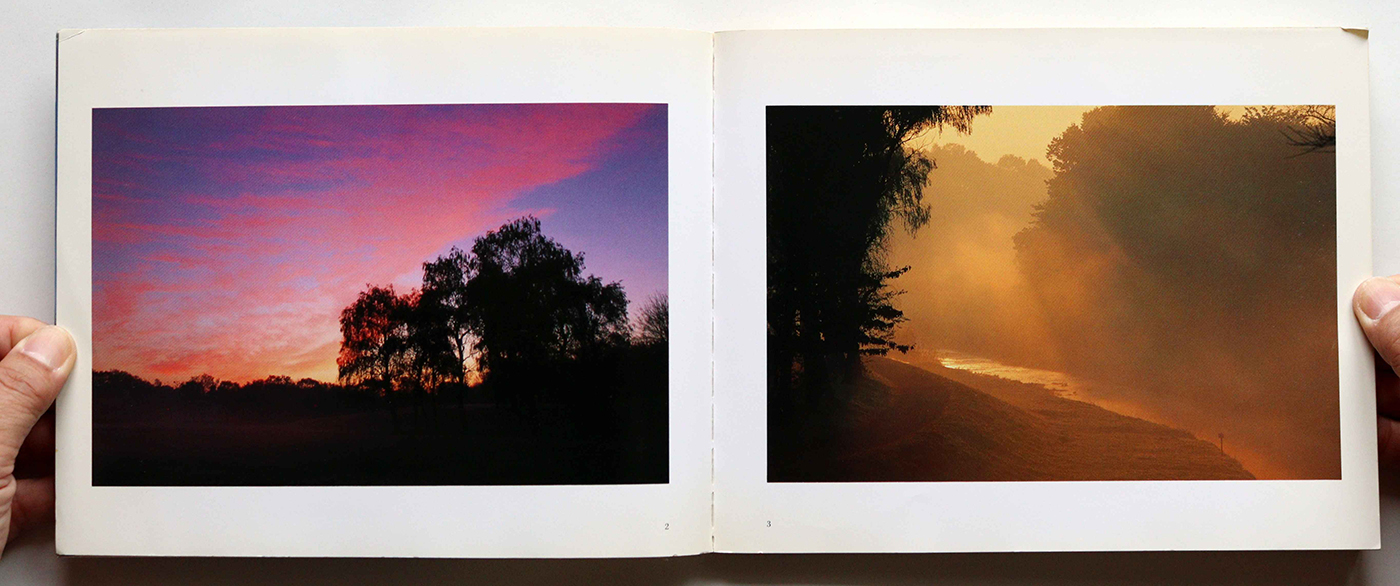

『Misty Morning 野川:東京武蔵野を流れる川』(1991)も中川が構成を手がけた。

鍔山英次『Misty Morning 野川:東京武蔵野を流れる川』(アイピーシー、1991)

副題のとおり、東京の野川流域の自然を撮影した写真集。作者の鍔山英次(1931-2019)は東京新聞の写真部所属で、1984年に皇居前のカルガモ親子を撮った写真が話題になり、カルガモ・ブームのきっかけをつくっている。『Misty Morning』は朝もやにけむる景色に差し込む光が印象的な、ドラマチックな写真集である。

写真集は朝焼けの風景写真から始まる。光の状況が異なる川の写真が続いた後に鳥が現れる。そしてまた風景写真になり、季節が変わる。足元の霜が降った地面と凍った川辺のアップ。春の風景写真へと、引き、寄り、季節の変化と流れるように進んでいく。たしかに映画的である。

『カントリーロード』も『Misty Morning』も作者の意図を読者に十二分に伝える構成になっている。『カントリーロード』の地理的な移動が歴史的な旅とが平行して進んでいくような構成、『Misty Morning』の場所の移動と季節の変化をどう見せるかという意図は明確である。そこに謎はない。作家のシリアスな写真集とは違うということがはっきりしている。

どちらの写真集もカバーは英文だけというのも戦略だろう。B5判横長のソフトカバーという手に取りやすいサイズで価格も抑えめにし、ライトな読者層──写真集ってちょっとおしゃれだよねと感じる層──にアピールしている。海外の写真集にもこうしたリビングに飾られているような写真集がある。

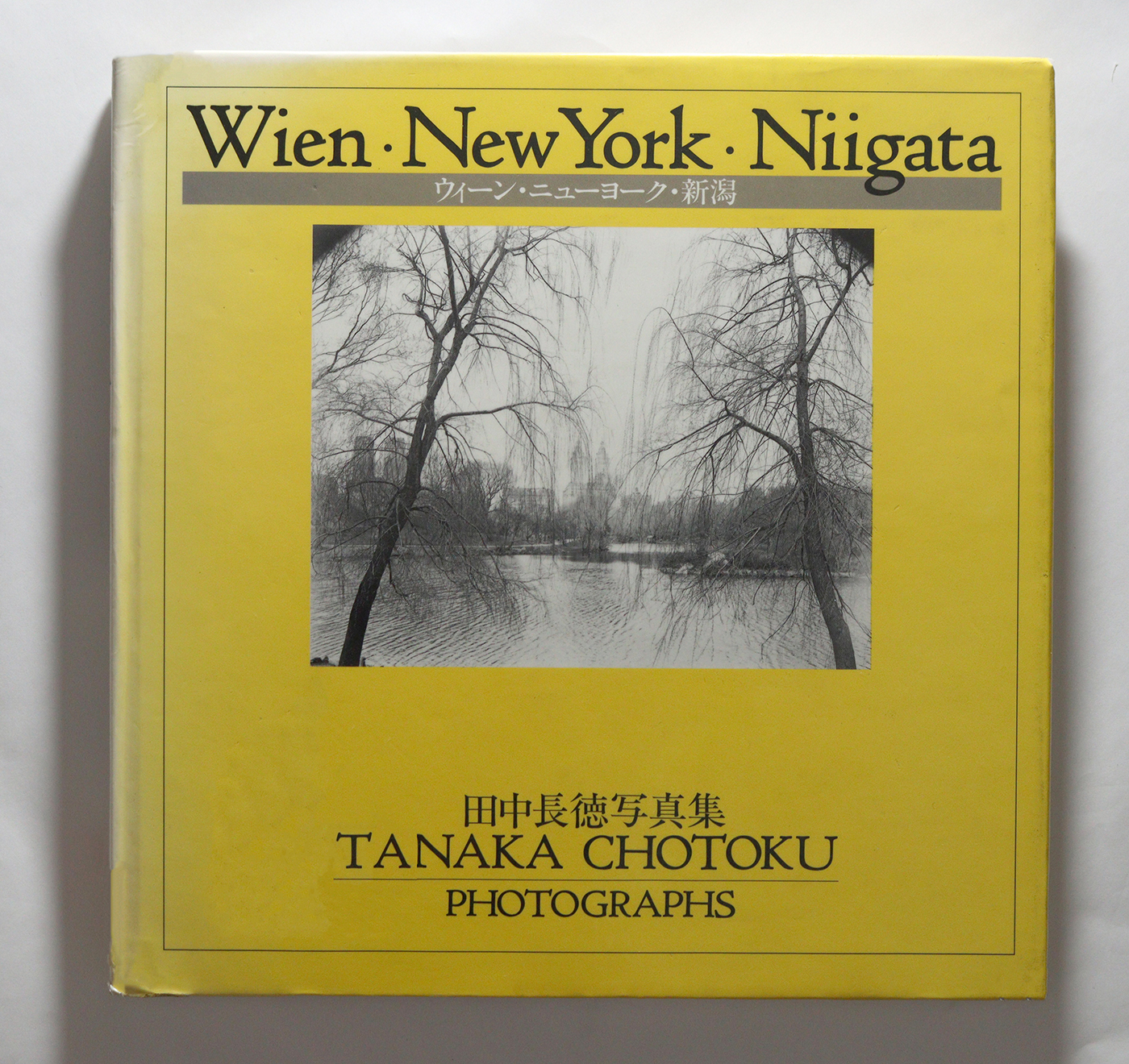

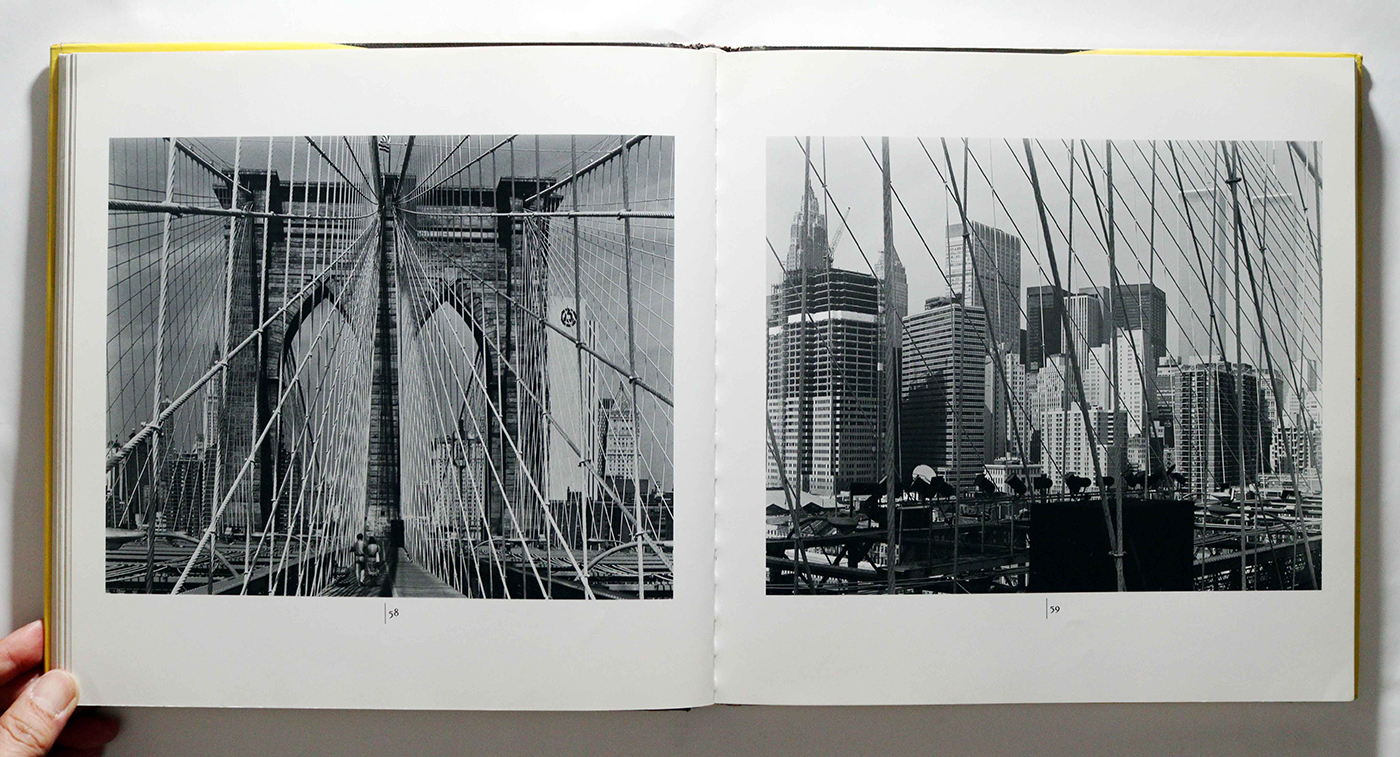

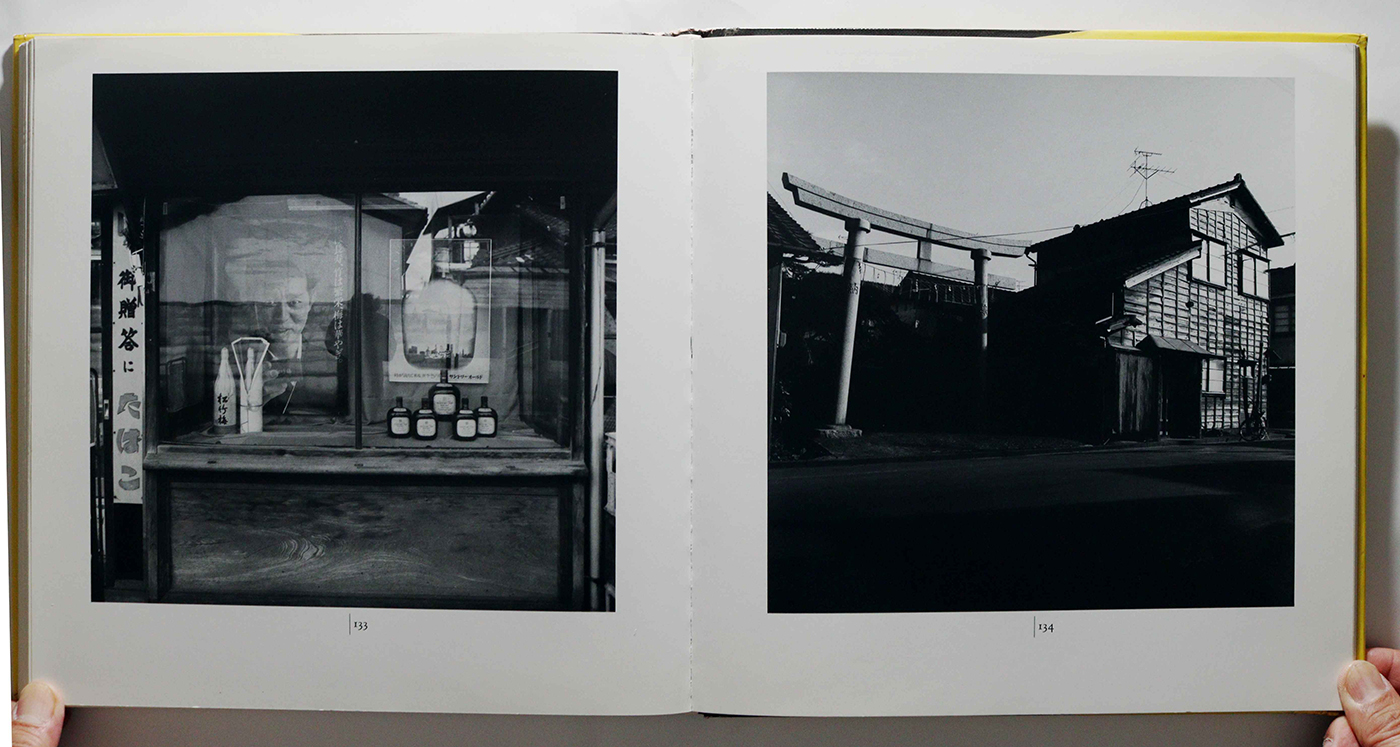

田中長徳(1947-)の『ウィーン、ニューヨーク、新潟』(1991)の成立は少し複雑だ。新潟放送の後援があったからである。編集は田中と旧知の長谷川明。写真の構成は長谷川がウィーンとニューヨークを、新潟を田中自身が行っている。しかし、企画は長谷川からではなかった。

田中長徳『ウィーン、ニューヨーク、新潟』(アイピーシー、1991)

「長徳さんは飯田辰彦さんの紹介だったと思います。飯田さんは旅雑誌の編集やライターをやっていて、彼のまわりにカメラマンが何人かいたんです。長徳さんもその1人でした」

飯田辰彦(1950-)は旅行雑誌、写真雑誌の編集を経て、当時は紀行作家として執筆活動を行っていた。アイピーシーでは写真家の榊原透雄が8年間かけて小笠原諸島を撮影した写真集『ボニンの島から』(1989)で編集と執筆を、上野、浅草界隈をモノクロ写真でスナップした冨田祐幸(1958-)の『そこの街角』(1990)で編集を手がけている。その後、ノンフィクションライターとして、主に地方の風土や環境と人との関わりをテーマに著書を出している。飯田自身も写真に造詣が深いのだろう。『河口の町へ』(JICC出版局、1991)では文章とともに北井一夫ばりのモノクロ写真を掲載している。

田中長徳は現在ではライカ・ブームを起こした写真家、カメラ評論家として有名だが、この頃は年の半分ほどは海外取材に出て旅行雑誌などに寄稿していた。旅する写真家だったのである。

『ウィーン、ニューヨーク、新潟』のあとがきで、田中は中川との出会いをこう書いている。

「10年前、ウィーンから戻った怠け者の私が、ほったらかしていたネガフィルムを、ようやくプリントし始めたのが、昨年の春ころからでした。それをウィーンの本にしたくて、500枚程のプリントを抱え、晩秋の大雨の日の午後、アイピーシーに中川右介さんを訪ねました。その数日前、パーティの席ではじめて面識をえた中川さんの若さに驚いた私でしたが、私の三つの仕事、ウィーン、ニューヨーク、新潟を一つにしてモノグラフにまとめたら、というアイデアはこのとき彼によって生まれました」

(田中長徳『ウィーン、ニューヨーク、新潟』あとがき)

このあとがきで田中は「自分の一生でモノグラフが一冊出せればそれ以上の幸せはない」とかつてインタビューで答えたことがあるとも書いていて、この写真集が出版できることを幸運だとまで書いている。田中には大判の写真紀行の著書(『ウィーン古都物語』グラフィック社、1988)はあったが、シリアスなモノグラフ(作品集)は初めてだったのである。

ウィーン、ニューヨーク、新潟という組み合わせは一見、意外に思える。その理由は田中長徳という写真家のライフストーリーにある。

ウィーンの写真は1973年5月5日から1980年11月4日まで7年6カ月に渡る長期滞在中に撮影したもの。この滞在は声楽を学んでいた妻の留学に帯同してのことだった。

ニューヨークは、文化庁の芸術家海外研修制度で1982年の11月から1年間滞在した折に撮影したもの。そして新潟は、たまたまクルーズ船の取材で新潟放送の社長と知り合ったことが縁で、写真展開催を前提に1990年の春からほぼ1年、制約なしに撮影した写真だ。新潟は妻の田中美好(声楽家)の出身地でもある。

1970年代、1980年代、90年代初頭と撮影時期が異なり、それぞれが田中の人生と結びついている。ウィーン、ニューヨーク、新潟それぞれの写真は、その時代、その時代の田中の都市写真論にもなっている。

ウィーンではライカによるスナップショット。ロバート・フランク(1924-2019)、リー・フリードランダー(1934-)らアメリカン・ドキュメンタリーのスタイルを踏襲している。ニューヨークでは8×10。ウジューヌ・アジェ(1857-1927)を始祖としベレニス・アボット(1898-1991)によって発展した大判カメラの都市写真である。そして、新潟では4×5、6×6などのフォーマットを変え、地方都市の「都市」部分に焦点を当てる。いずれも方法に自覚的な写真である。

新潟放送主催の田中の個展が新潟で開かれることが決まっており、そのカタログとして販売できるようにと中川が提案しスケジュールが決まった。ハードカバー2000部と、それとは別にソフトカバーを1000部つくって新潟放送発の非売品にして関係者に配ったという。

出版社がリスクを負って出版するには二つの価値が必要だと思う。まず売れること。そして、芸術的、社会的、歴史的価値があること。前者の条件を満たせなかったことで、アイピーシーは写真集出版を持続できなかった。

しかし、1990年前後のアートと写真の関係が、後者の条件を後押ししていた。

「東京都写真美術館ができたり(1990年に1次開館)。飯沢耕太郎さんが編集長の写真雑誌(『デジャ=ヴュ deja-vu』1990年〜1995年)が創刊されたり、写真をアートに、という風潮はありましたね。でも写真集に関しては追い風にはなりませんでした」

中川が「これはダメだ」と感じたエピソードがある。

「写真家が企画の売り込みに来きますよね。そういう人たちが他の写真家の写真集を買っていない。それじゃあ写真集が売れるはずはないな、と思いましたね。コレクションしろとまではいわないけど、自分たちが買っていないようではマーケットができるわけがない」

たしかにそれは唖然としただろうと思う。自分では写真集を買わないが、写真集はつくりたい──奇異に聞こえるが、その背景には日本の写真文化がある。

そもそも日本の写真文化を主導してきたのはカメラ雑誌であり、カメラ雑誌を支えたのは広告主のカメラメーカーである。

新製品を紹介し、カメラを使いこなすためのヒントを提供するのが、カメラメーカーがカメラ雑誌に期待することだ。「カメラ毎日」のように写真表現の紹介に意欲的な雑誌もあったが短命に終わり、写真批評や作家の動向はあくまでサブ的な扱いだった。一部の意欲的な編集者が作家や作品の紹介に力を入れることで、シリアスな写真表現が命脈をなんとか保ってきたのが実情だった。

ゆえにカメラ雑誌にもシリアスな写真表現への貢献はあったが、全体として見れば、写真を撮りたい人は増やしたが、写真を見たい人、写真集を買いたい人は増やさなかったのである。

中川はこんな話を聞いたことがあるという。

「『カメラ毎日』が1985年に潰れましたよね。その後、2年間、毎月月例コンテストに応募があったそうなんです。つまり雑誌なんか買っていないし、見てもいないで応募してくる人がいたということ。そういうアマチュアの写真と、深瀬さんや石内さんの世界とはまったく別ですよね」

しかし、中川が写真集に可能性を感じていなかったわけではない。写真集の価値を知らしめるためには、古典から現代までの名作を見る環境が必要だと感じていた。

「長谷川さんと話していたのが、長谷川さんがかつて朝日ソノラマでやった写真選書のようなシリーズをやろうということでした。昔の名作写真を見られるように、新書版か四六判くらいの小さな判型でコストを抑えて。長谷川さんと、飯沢耕太郎さんと、金子隆一さんとでラインナップまでは決めたんですよ」

しかし実現しなかった。

「写真家何人かに聞いたんだけど、『出してくれるならいいよ』というような消極的な反応だった。だったらマーケットもなさそうだからやめようかと」

写真集は売れない。作家自身がその固定観念を乗り越えることができなかったのだ。

「卵が先か鶏が先かみたいなもので、写真集が売れれば写真家も頑張ろうということになったと思います。どうせ売れないと思っているから、写真集をつくっただけで満足してしまう。儲けようと思わないのが良くないと思いましたね。うちが写真集を出して儲かったのは印刷会社だけです」

ここでアイピーシーの歩みを時系列で振り返っておこう。

ヤマグチゲンの『Pictures』が1987年11月発行。玉田顕一郎が持ち込んだ最初の企画が翌年1988年4月の『縮れ毛のパラダイス パプアニューギニアの祝祭』(森田貢造)。長谷川明が企画した『カマ・ティダ 大阪西成』(砂守勝巳 文・写真)と『バンコク、ハノイ 1982‐1987』(瀬戸正人)がどちらも1989年1月。同じ月にソ連の出版社の『チェルノブイリ・ルポルタージュ』も出ている。

88年が6冊だったのに対し、89年は年に16冊写真集を出し写真集出版が一気に本格化した。89年はA3判の豪華写真集シリーズが始まり、高梨豊の『都の貌』と長野重一の『遠い視線 1980‐1989 Tokyo』が出ている。アイピーシーの写真集でもっとも売れた『マインドシャワー』(天野主税)、アメリカの輸出した『プリズン 刑務所体験』(モーリイ・カムハイ)を出したのもこの年である。

出版点数のピークは90年。19冊が刊行された。木村伊兵衛写真賞受賞作品の『眠そうな町』(武田花)。荒木経惟の『平成元年』『FOTO TANZ』。A3判シリーズの『蜜の味』(沢渡朔)と『Party』(土田ヒロミ)もこの年。倉田精二の『大亜細亜』と鷲尾倫夫(1941-)の『原色の町 韓国1983-1988 ソウル・釜山・大邱・南旨・仁川・馬山』は当時のアジア・ブームを反映している。児玉房子の『クライテリア』、石内都の『1・9・4・7』もこの年の後半だ。

91年の出版点数は16冊。深瀬昌久の『家族』『父の記憶』が3月。4月に田中長徳の『ウィーン、ニューヨーク、新潟』。5月に鈴木清の『愚者の船』、10月に須田一政の『犬の鼻』。11月には一気に5冊。その中には『Misty Morning』(鍔山英次)、『光の記憶』(吉岡功治)、『北斗の街 遡上の光景』(中居裕恭)と地域に取材した写真集が含まれている。

1992年は2冊のみ。1月に『マインドシャワー』の天野主税の『Feel 風の詩』、2月に照井四郎(1948-)の『紀の国の川』が出てアイピーシーの写真集出版は幕を閉じる。後半のラインナップには地方のアマチュア写真家が撮りためた写真集が含まれ、著者から制作資金の一部を出してもらうなど悪戦苦闘した。

写真集出版からの撤退について中川はこう語っている。

「写真集のせいだけではないですが、アイピーシーの累積赤字が億を超えて、さすがに社長だった父も『いい加減にしろ』と。編集まで終えていたものも何点かありましたが、写真家に謝って中止にしました」

60点の写真集を出したことで写真家のネットワークは広がっていた。名刺交換した写真家は100人ほど。中川は写真家たちに手紙を出した。「写真集部門を閉鎖するが、また再開できるかもしれない。在庫の写真集を買ってもらえたらありがたい。半額にします」という内容の手紙だ。しかし反応はなかった。それどころかアイピーシーが倒産しそうだと言いふらした人もいたそうだから世知辛い。

「なるほど、世の中はこういうものなのかと思いましたね。そんな時、心配して会社に来てくれたのは田中長徳さんだけでした」

92年の3月頃、アイピーシーは一度目の倒産をし、中川は責任をとって退職した。独立して編集、ライターをフリーランスで請け負うために、たまたま父が登記していたアルファベータという休眠会社を使うことにした。

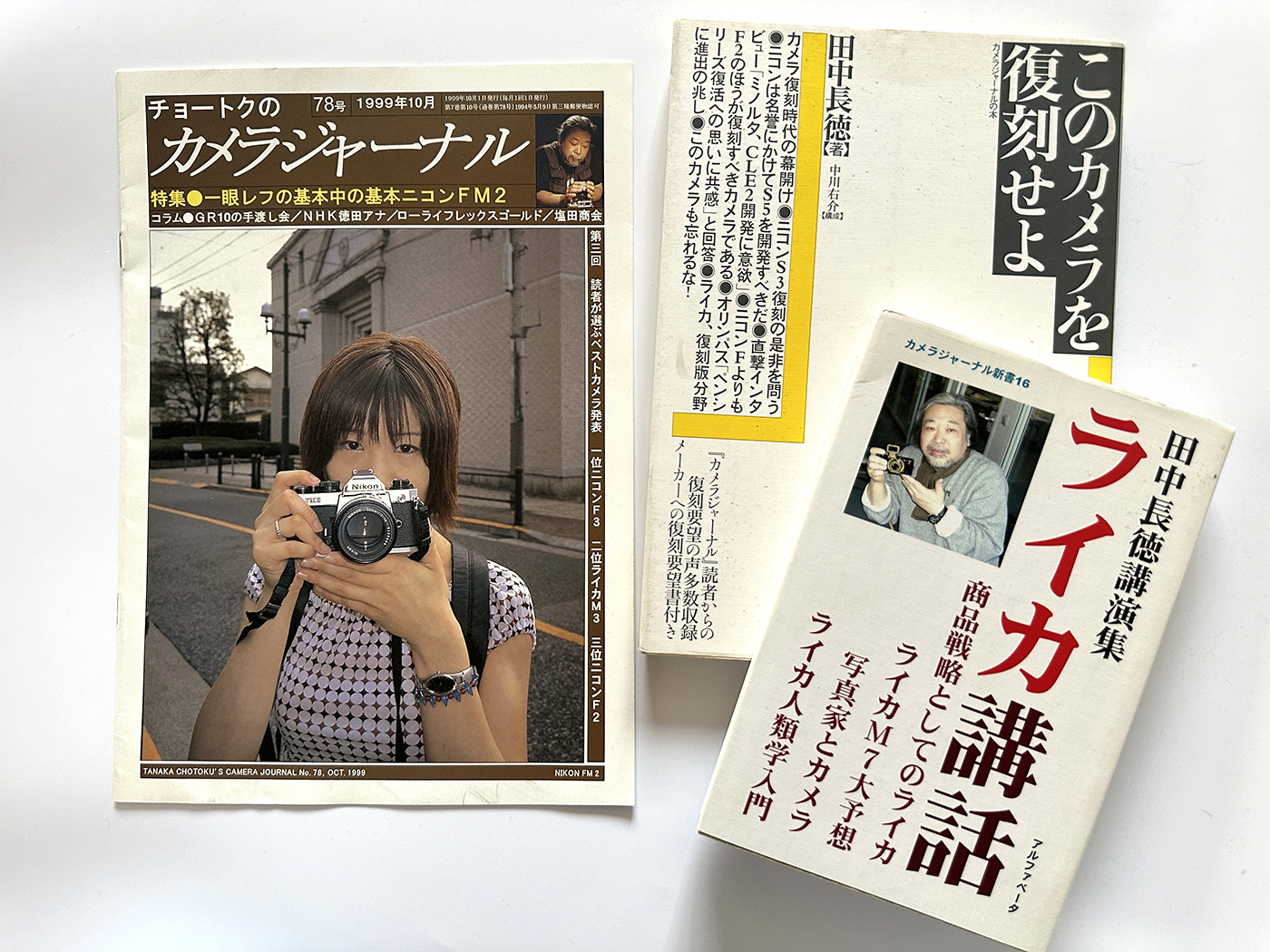

田中長徳とは仕事とは関係なく何度か飲みに行き、ある企画が立ち上がる。

「長徳さんが日本カメラ社から『銘機礼賛』(1992年10月1日)というカメラエッセイ集を出した前後だったと思います。長徳さんは文才はあるしカメラに詳しい。その頃、徳大寺有恒の『間違いだらけのクルマ選び』という本が売れていて、長徳さんはなんとなく風貌が徳大寺有恒に似ているし、『間違いだらけのカメラ選び』というタイトルでカメラのことを書けますか? と聞いたら、書けますよ、と」

『間違いだらけのクルマ選び』は、自動車評論家の徳大寺有恒が1970年代から毎年出していたベストセラーだ。その企画にあやかった『間違いだらけのカメラ選び』は中川の予想以上にヒットする。

世間ではクラシックカメラブームが始まろうとしていた。

中川はのちに著書『ブームはどう始まりどう終わるのか』(岩波アクティブ新書、2004)で、90年代のクラシックカメラブームについて当事者の視点でこう振り返っている。

「この『間違いだらけのカメラ選び』がよく売れた。五〇〇〇部でスタートしたのだが、あっという間に品切れとなった。大型書店からは一〇〇部単位の注文がきた。そこで慌てて増刷、また増刷と、二か月で二万部をこえてしまった」

(『ブームはどう始まりどう終わるのか』岩波アクティブ新書、2004)

この反響を見て、中川はカメラ雑誌を出そうと思いつく。それも豪華写真集を高く売るのとは反対に、1冊100円という安価で少ないページ数の雑誌を。

それが『カメラジャーナル』である。定価が安すぎて取次が扱ってくれないので書店には流せなかった。代わりにカメラ店で販売し、通販も行なうと売れ行きは良かった。多い号は1万部を超えたという。アルファベータは田中長徳のカメラエッセイを次々に出版し、ブームを牽引した。

アルファベータから刊行の『カメラジャーナル』と関連書籍

一方、写真集出版から撤退したアイピーシーは、もとの科学技術関係の書籍出版に戻ったが、傾き始めた事業を建て直すことはできなかった。

「95年にやっぱりどうしようもなくなって、完全に倒産しました。でも出版社って倒産しにくいんですよ。 書店に流通している市中在庫があるから、それを誰かが引き受ける必要がある。それで、アルファベータがアイピーシーの取次口座と在庫を引き継いで、同時に債務も引き受けることになりました。たしか8億円くらいの債務があった。そのうち4億は金融機関のもので、担保の土地を手放して処分しましたが、印刷会社などの一般債務が4億円ありました。その大半は、もとはといえば僕のつくった写真集でできたものなので、アルファベータで背負いました。債権者会議を開いて、半分の2億円を債権放棄してもらい、5年くらいかけて返済しました。それでアルファベータを続けることになったんです」

アルファベータは田中長徳のカメラエッセイ、『カメラジャーナル』の別冊などカメラ関連の書籍のほか、もともと中川が詳しかったクラシック関連の書籍を出した。その中にはヴィヴィアン・ブルドム『ウィーン・フィルハーモニーと名指揮者たち』(1997)やミヒャエル・ブリックス編『マリア・カラス 舞台写真集 Maria Callas Performances』(1997)、『カルロス・クライバー 木之下晃写真集』(2004)のような豪華写真集も含まれる。ただし、これらの写真集で重要なのは写真家ではなく被写体の音楽家たちだ。

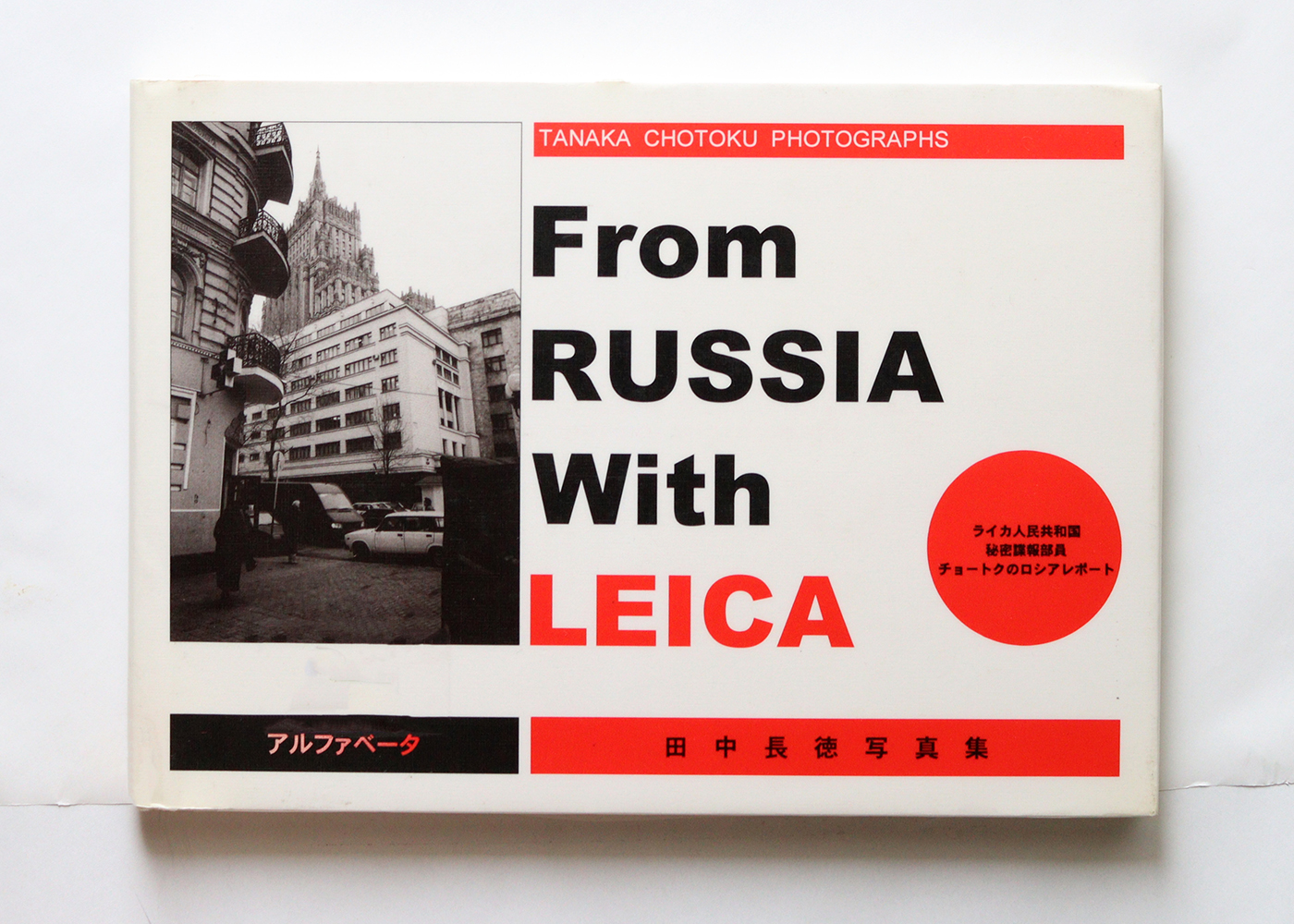

田中長徳もアルファベータから写真集を出している。『東京ニコン日記』(1998)、『From RUSSIA With LEICA』(1999)を出している。タイトルはカメラファンを意識してはいるものの、作家の写真集にもなっている。とくに新書サイズの小さな本ではあるが、分厚い『東京ニコン日記』(1998)は日記写真の名作だと思う。

田中長徳『From RUSSIA With LEICA』(アルファベータ、1996)

『カメラジャーナル』は2003年に終刊となった。

「ちょうど10年。『カメラジャーナル』も最後はやっぱり売上げが厳しかったですね」

クラシックカメラブームが終わったのである。

中川はその後、徐々に執筆に軸足を移し、2014年末にアルファベータの営業権を譲渡し完全に出版事業から離れた。執筆では、クラシック音楽、歌舞伎、映画、マンガなど自身の関心事を既存の書籍とは違う切り口で書くことに定評がある。

たとえば『昭和45年11月25日: 三島由紀夫自決、日本が受けた衝撃』(幻冬舎新書、2010)は、三島由紀夫が亡くなった1日を、著名人、無名人が書き残した文章や証言をもとに再構成したものだ。なんとなく知っているつもりだったこの大事件に、未知のことがたくさんあることを教えられた。人と人との意外なつながりに驚きつつ、この1日がどれほど当時の人びとに衝撃を与えたかが実感できた。

よく知られていることを違う角度から光を当てる手法は編集的でもある。中川の著書には編集者としての経験が生きていると感じる。編集者から見てもそう感じるらしく、私の知るある大手出版社の編集者は、中川について「新書ブームを引っ張っている理想的な著者」と評していた。

では、中川にとって写真集出版とは何だったのか。『ブームはどう始まりどう終わるのか』の中ではごく簡潔にこう総括している。

「私が出版していた写真集は、アイドルものとかヌード、あるいはネコとかイヌの写真集ではなく、写真家の作家性の強いシリアスなものだった。バブルに支えられて続けていたが、ついにそれも限界に達し、写真集から撤退して、次の事業として、カメラの本を考えた」

(中川右介『ブームはどう始まりどう終わるのか』岩波アクティブ新書)

アイピーシーは持続的に写真集を出版することはできなかった。

しかし、中川が「発行人」とクレジットされたアイピーシーの「作家性の強いシリアスな」写真集は今も中古書市場で一定の価値を持って取引されている。売れなかったが残ったのだ。それは出版社として1つの勝利だと思う。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント