コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

先日、授業を持っている写真学校で学生からこんな質問を受けた。

「写真集を構成するには写真集を見ろといいますが、もっと具体的なコツはありませんか」

こう聞きたくなる気持ちはわかる。どんな世界にもショートカットできるコツがあるような気がするからだ。自己啓発本が本屋から絶えないのと同じ理由で、言語化できる明確なセオリーがあると思っているのである。

だが、自己啓発本が読者の意識を根本から変えることがないように、写真を選んだり、順番を決めるコツがあったとしても、実際には役に立たないだろう。

写真集は1冊1冊違うから存在意義がある。もしも共通のルールがあるとしたら、新しい作品をつくるためには、そのルールを壊さなければならない。

そもそも写真のテーマも内容も、それぞれ違うから写真集は面白い。多品種少量生産であることに意味があるのである。

なぜこの写真が最初で、この写真が最後なのか。この写真の次にこの写真が来るのはなぜか。「?」を頭に浮かべながら見て、自分なりに解釈する。それが写真集を「読む」楽しみである。そこをショートカットしてしまったら、写真集のもっとも美味しいところを味あわないままになってしまう。それはもったいない。

というようなことを授業で話したのだが、伝わっただろうか。

私が学生たちと同じ年頃はどうだっただろうか。写真集を見始めた時、写真集に「セオリー」や「ルール」があると思っていただろうか。きっとそう思っていただろう。

いや、写真を表現手段にすることなど考えたこともなく、ただ、写真集を数ある文化的な娯楽の一つとして、つまみ食いをするように楽しんでいたにすぎない私にとって、写真の選びも並びも意識の外にあった。すでに写真集は目の前に完成したものとして存在し、揺るがないものだった。ただ、それを見て、どういう意味なのかと首をひねっていただけだったと思う。それでも見続けたのは私が手に取った写真集の力にほかならない。

これまで写真編集者の足跡をたどってきたこの連載だが、ここで少し自分のことを書いておきたい。写真編集者への取材は、結果的に私自身の写真集との出合いを振り返ることにもなっているのだが、一度、そこから少し距離を取り、私が写真集についてどのように考えているのかを書くことにする。

この連載の長谷川明の回で書いたように、十代の頃、県立図書館の片隅で荒木経惟(1940-)の『わが愛、陽子』(1979、朝日ソノラマ)をこっそり見たことはあったが、それがそのまま写真集への関心へはつながらなかった。奇妙なものを見たという衝撃はあったのだが、私が好きなのは映画だった。後は小説。

『陽子、わが愛』は、だから、私にとっては図書館で何度も繰り返し見ていた『ATG映画の全貌』と同じようにアンダーグラウンドで危険なものという印象だったのである。

高校時代は小説を読んだり、映画を見ていれば満足で、写真に興味は向かなかった。地方都市に住んでいたので美術展に行く習慣はなく、東京に出る時にはオールナイト上映を利用して一泊二日で映画館をハシゴした。高校に写真部はあったが存在感は薄く、じめっとして近寄りがたかったし、カメラ雑誌はマニアックで入り方がわからなかった。一眼レフ? 大きくて怖かった。

写真に触れる機会は大学に入ってから、それもしばらく経ってからである。

大学3年だった1989年は、ちょうど写真150年ということもあり、雑誌で写真特集が組まれたりしていて、その後にやってくる90年代の写真ブームを予感させるようなところがあった。しかし私が素直に写真を面白いと思っていたかというと、そうでもなかった。映画に比べれば、動かず音もない写真は表現できることの幅が狭いような気がしたし、小説のような心理描写はできないだろう。絵画のような奔放な表現も無理なのでは。写真作品なんて大して見ていないくせにそう思っていた。

2年後輩のTにそんな話をしたら猛反論された(が、その内容はまったく覚えていない)。そして、写真集を2冊貸してくれた。沢渡朔(1940-)の『少女アリス』(河出書房新社、1973)とイリナ・イオネスコ(1930-2022)の『バロックのエロス』(リブロポート、1988)である。

『少女アリス』は『不思議の国のアリス』に材を採った写真集で英国ロケが行われている。アリスは現地のオーディションで選ばれた8歳の少女が演じ、絵本から抜け出したようなファンタジックな(しかし子供向けではない、アイロニカルですらある)世界が展開している。ところが「アリス」のヌード写真が突然出てきて面食らった。なぜヌードが必要なのかがわからなかった。

沢渡朔『少女アリス』(河出書房新社・1973)

そういえば、『不思議の国のアリス』の作者、ルイス・キャロルは少女の写真を撮影することに情熱を傾け、その中にはヌードもあったという。それゆえのヌード写真なのだろうか。写真家がルイス・キャロルに自分を模しているのか。それとも、『不思議の国のアリス』に隠された欲望の具現化なのか。人形と少女の写真もあり、人形と人間が入れ替わってしまうような不穏さも感じた。人形愛というものがそもそも背景に人間が持つ支配欲や、過剰な想像力があるような気がして恐ろしく感じた。しかしそう感じたのは、見ている私の側の心の奥底にあるものを浮かび上がらせているだけかもしれない。

写真は被写体である「アリス」と距離を取って撮影されていて、性的な欲望とは一線を画しているとは思った。しかしその写真が「美」に対して感じる「見たい」という欲求と結びついているのもたしかだった。そしてそれは二十歳そこそこだった私を戸惑わせるものだった。ポルノなら拒絶すればいいし、アートならあがめればいい。しかしその境界が曖昧な時にどうすればいいのか。それはおそらく写真という本物そっくりに見えるものを写し取る媒体の特性とも関わりがあった。

今なら、未成年のヌードというだけで倫理的にNGだと簡単に判断を下せる。しかし私がこの写真集を見た1990年前後はそうではなかった。子供の裸体を見たり、撮影することに加害性を感じることは一般的ではなかった。そのため、見る側は罪悪感を感じることなく、無垢なものとして鑑賞することができたのだ。

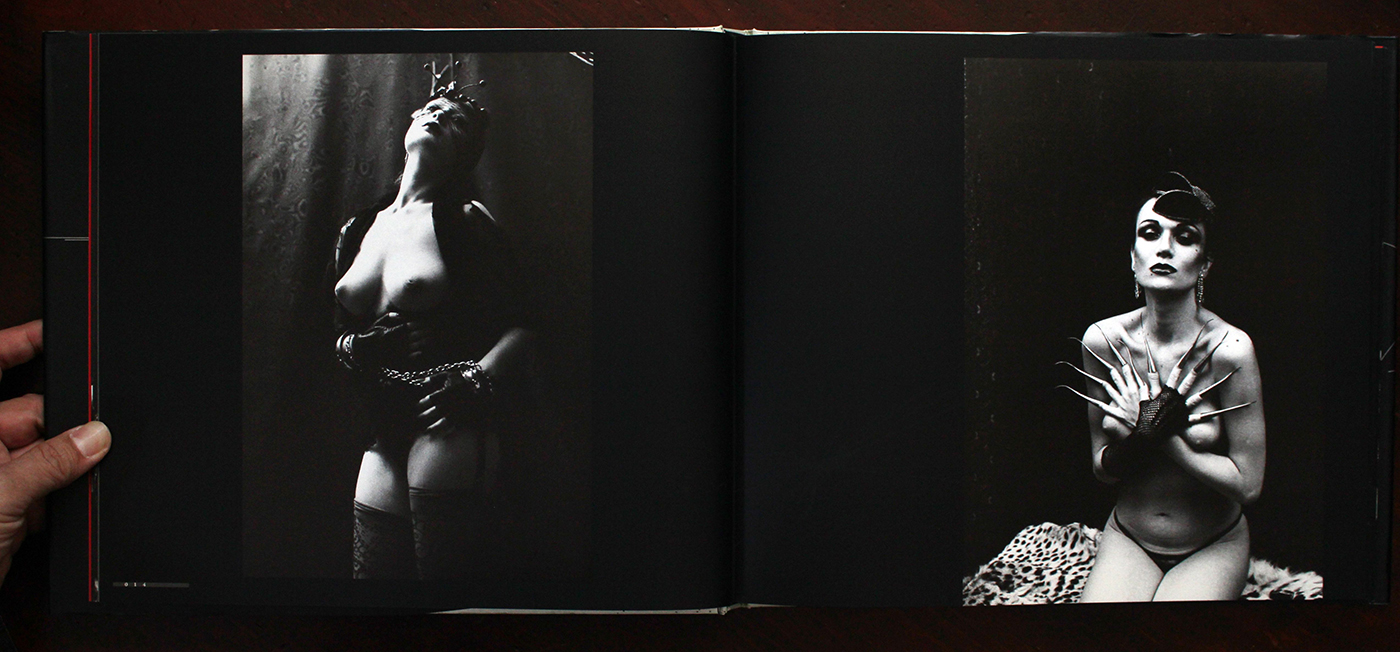

『バロックのエロス』はもっと直接的にエロスをテーマにしており、ほとんどがヌードである。評論家の伊藤俊治の構成により、イオネスコのこれまでの作品から選ばれた日本独自編集の写真集になっている。したがって、一つのシリーズではなく、モデルも複数いる。少女から大人まで何人かいるのだが、モデル別になっているわけではないので、最終的に何人のモデルがいるのかはわからない。

イリナ・イオネスコ『バロックのエロス』(リブロポート・1988)

モデルの判別がつきづらい理由はどのモデルも似ているからだ。どの写真も悪魔的、誘惑的で、公序良俗への反抗を匂わせながら、高貴な貴族趣味をうかがわせる。「ビザール(奇妙、奇怪)」とはこういうことなのだろうと思った記憶がある。

今見ても、その印象はあまり変わらない。イリナ・イオネスコの作品について、写真集の構成も担当した伊藤俊治は、複数のモデルたちはいずれもイオネスコ自身を反映したセルフポートレートの一種であると指摘している。そして、イオネスコがヌードを撮影しているのは、フェミニズムを背景に女性写真家が女性のヌードを撮影し始めた1970年代以降の現象とシンクロしていて、男性が理想化した女性のヌードではなく、女性自身が表現したいヌードであるとまえがき(「鏡の性のバロック」)で書いている。

たしかにイオネスコのヌード写真は化粧や身にまとったアクセサリーなどの装飾が武器のようにも見える。ただそれは何のための武器なのかがよくわからなかった。演劇的だと思ったのは、それが「設定」に思えたからかもしれない。

私が当時なるほどと思ったのは伊藤俊治のこうした文章である。

「イオネスコはレンズの向うの女たちへ激しい思い入れをし、それと合体しようとする。モデルたちは彼女のエロスの王国の女奴隷であり、そのただならね妖気と淫靡な香りが充満した空間に参入するためには自らもまた禁断の肉の小部屋の住人にならねばならない。イオネスコはそこで生まれるエクスタシーのために、それも静止したエクスタシーのために、ひとつひとつ丹念にエロスの花弁づくりを続けるのである」

(伊藤俊治「鏡の性のバロック」/イリナ・イオネスコ『バロックのエロス』)

イオネスコが写真でつくりだしたのは演出された「もう一つの世界」であり、現実とは異なる彼女だけの王国である。たしかにそのような写真集として見ることができた。

ところが、この写真集の刊行から24年後、イオネスコはモデルを務めていた娘、エヴァから訴えられることになる。まだ少女だった彼女にヌードになることを強要し、意に反して出版したとして、パリの裁判所から賠償命令と、当時のネガを引き渡すことを命じられている(「仏女優E・イオネスコさん勝訴、「児童ポルノ」撮影で母親に賠償命」2012年12月19日AFP https://www.afpbb.com/articles/-/2917363)。

エヴァはその後、自身の経験をもとに劇映画『ヴィオレッタ』を監督している。『ヴィオレッタ』には、少女時代のエヴァの視点で、芸術家気取りの母とその取り巻きの異様さが辛辣に描かれている。写真を撮影された少女の目から見れば、写真集を見ていた私もまた遠く離れた場所にいたそのような人間の一人だったということだろう。

しかし、私を含めて、撮られる側から作品の是非を考えている読者は今よりもずっと少なかった。見るという安全な場所にいて、撮影現場が安全なものだという前提で写真をていた。私が写真の持つ暴力性に気づくのはもっとずっと後だった。

なお、Tは女性である。当時18歳。髪を長く伸ばしいつも黒い服を着ていた。私は東京のど真ん中で育った彼女に文化的な劣等感があったと思う。それで写真を「下げる」ような言い方をしたのだが、それにしてもいきなり少女ヌードの写真集を見せられるとは。

写真に対して理解のない男性に対する、彼女なりの意趣返しだと思ったのだが、それだけではないような気もしていた。イリナ・イオネスコの写真集の中に彼女によく似たモデルがいたのだ。もしかすると、その写真を見せたくて(そしてそのことを指摘してもらいたくて)貸してくれたのかなと思ったが、それでは相手の思うつぼだし、そうでなかったなら、私が彼女に気があるように思われそうだったので何も言わなかった。というか、そもそもその写真のモデルが彼女に似ているかどうかが判断できなかったのだ。「似ている」という認識は必ずしも普遍的なものではなく、人によって意見がわかれる。似ていると感じること自体に、私の主観と、その下心が見透かされるようで嫌だったのかもしれない。

本のデザインも作品の世界に入るうえで大きな手助けとなった。『少女アリス』の装幀は堀内誠一。『anan』や『BRUTUS』などのロゴや創刊当時のレイアウト、単行本デザイン、絵本などその才能は多岐にわたって発揮されたが、その一つが写真集デザインで、しかも『カメラ毎日』に写真評論も書いていた。沢渡朔は『anan』のファッション写真で人気を博したスター写真家であり、堀内とは何度も仕事をしていた。沢渡はその後、女性のポートレート、ヌードの写真集を多数発表しているが、1970年代当時はファッション写真家だったのである。沢渡と堀内の二人に加え、滝口修造と谷川俊太郎が詩を寄せ、ルイス・キャロル、アリスのモデルになった女性の言葉、キャロルの少女たちへの手紙や、『不思議の国のアリス』のキャラクター紹介、キャロルの小伝など、文学の香りがあるのがこの写真集の特徴でもあったのだ。企画編集はルイス・キャロルの研究者、桑原茂夫が主宰するドーマウス協会である。

『バロックのエロス』のデザインは鈴木一誌+大竹左紀斗。杉浦康平事務所出身の鈴木一誌はつい先だって亡くなった。写真集のデザインを多数手がけるほか、写真評論も書いている。写真編集者、評論家の西井一夫が立ち上げた「写真の会」を、西井亡き後牽引したのは鈴木だった。大竹は写真の会のメンバーでもあり、私も交流がある。理知的なデザインを特徴とする鈴木のデザインだがこの写真集に限ってはバロックというタイトルに合わせたのか、きらびやかでムーディなものになっていて、鈴木のデザインとしては異色かもしれない。

2冊の写真集が私に教えてくれたのは、表現としての写真集が、ある種のタブーを破る力を持っていること。それが「芸術的」に見える可能性を持っていること。そして、写真によってフィクション、虚構がつくりだせるということだった。

しかし、そのことを肯定していいのかどうかに戸惑いもあった。小説や映画であれば純粋にフィクションとして距離が置ける。しかし写真は「真を写す」という漢字が象徴するようにどこか本当めいている。そのことが胸にとげのように刺さっていた。

私の世代は小学校高学年の時に松田聖子がデビューし、空前のアイドル歌手ブームを目の当たりにした世代である。思春期に入り、性の目覚めを感じる頃には、『BOMB』や『Momoco』、『DUNK』などのアイドル雑誌が隆盛だった。『GORO』の「激写」があり『週刊プレイボーイ』があった。いわゆるグラビアアイドルの黎明期というか、アイドルが水着になった写真が誌面を飾っていた。にっかつロマンポルノが衰退し、アダルトビデオがブームになるなど、男性向けの性的コンテンツが幅広さと、同時に過激さを増していた時代でもある。

そうした写真を目にして育ってきた私は、それらの写真と『少女アリス』『バロックのエロス』は何が違うのかを考えざるをえなかった。

芸術という枠組みが商業的なものとは一線を画し、性的興奮や性欲とは別の見方をさせてくれることはたしかだった。『わが愛、陽子』もそのような写真集だった。ただ、現在の私たちの感覚では大人が被写体の『わが愛、陽子』と、子供が被写体の『少女アリス』『バロックのエロス』の間には一線が引かれる。私自身も当時のように2冊の写真集を純粋なフィクション、作家がつくりだしたもう一つの世界としては見ることができなくなっている。どんな表現も時代が変わり、価値観が変化すれば評価も変わる。そのことを痛感せざるをえない。

この2冊の写真集のことは、これまであまり話してこなかった。自分の中でも整理がついていなかったからである。こうして書いていても腑に落ちているとは言いがたい。

自己紹介で、初めてか、それに近い時期に買った写真集として挙げてきたのは、ダイアン・アーバス(1923-1971)の『ダイアン・アーバス作品集』(筑摩書房、1972)とエド・ヴァン・デル・エルスケン(1925-1990)の『ニッポンだった』(リブロポート、1987)である。おそらく就職したか、しないかの頃に買ったものだ。

ダイアン・アーバスの写真はそれまで見ていたどの「印刷された写真」とも違っていた。私が日頃見ていたのは雑誌やポスターの写真であり、それらはみな整っていた。被写体と背景との関係が明確で、画面の中の調和が取ていた。つまり完成されていた。

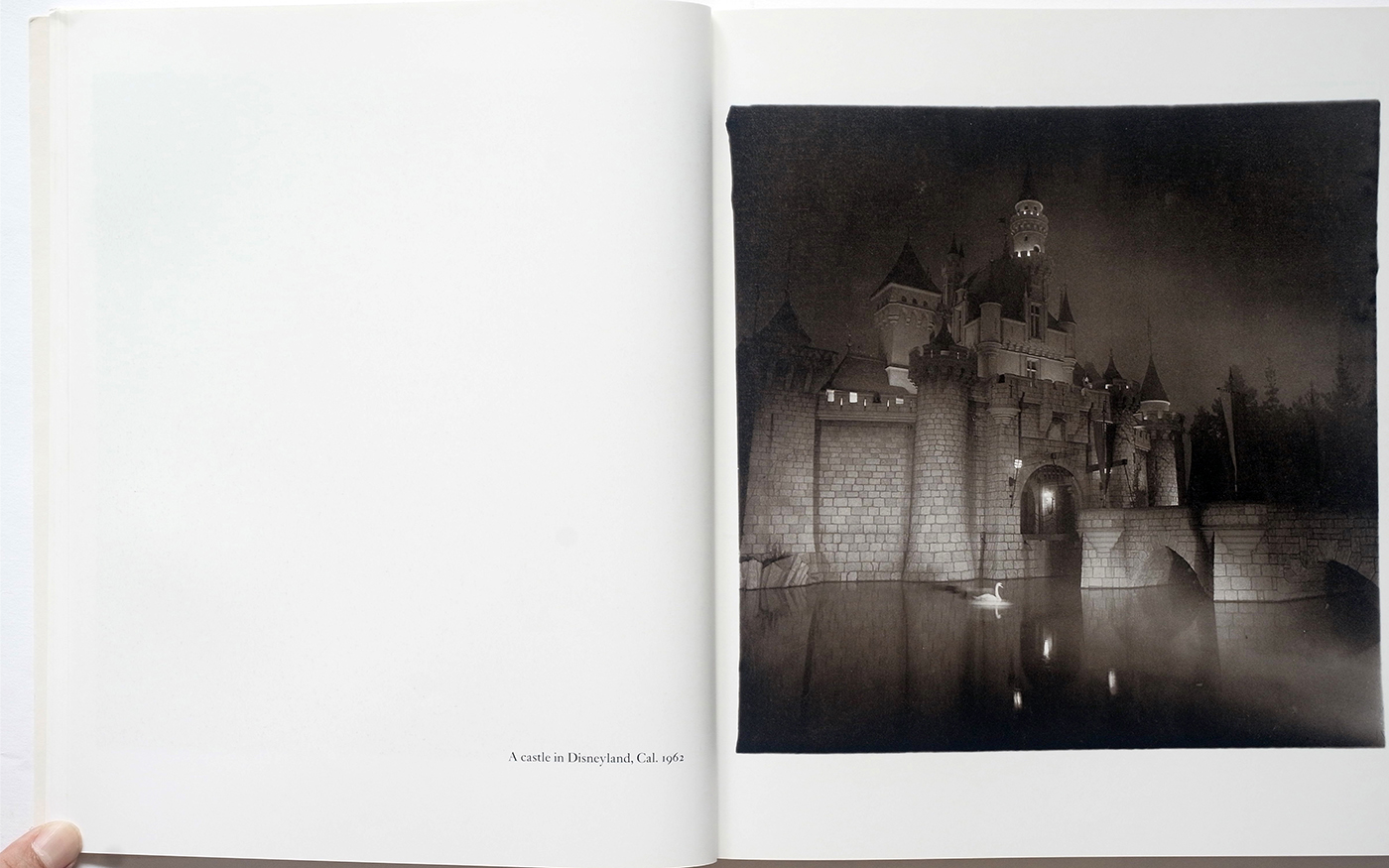

『ダイアン・アーバス作品集』(筑摩書房・1972)

しかし、アーバスの写真はどこか未完成に感じた。ぎこちないというか、画面が微妙に傾いていたり、不安定で不協和音が聞こえてくるようだった。

『わが愛、陽子』にも似たところがあったが、写真集としてのたたずまいが違ってた。言ってみれば、荒木の写真集には穏当な装幀にもかかわらず、アウトサイダー、アングラなムードがあったが、アーバスの写真には「アート」であるという確信めいたものを感じさせた。それは白を基調とした上品なソフトカバーの装幀や、すべて黒ふちを出した写真のせいでもあるが、また、写真が一枚一枚が独立していて、それぞれが能弁に語りかけてくるという理由もあった。写す側と写される側がともに主張し合っている。それはアメリカ人の気質かもしれないし、アメリカ製のアートなるものがそういう自己主張が強いものだからかもしれない。

ポートレートの中に挟み込まれた何枚かの人物不在の光景──ディズニーランドのシンデレラ城とその池を優雅に泳ぐ白鳥、ビルのロビーの自然を模した写真、ハリウッドで撮影された書き割りの豪邸──の写真にアメリカという国の寒々しいまでの虚飾を見たと思った。つまりこの写真集はアメリカ文化批評であり、同時にアメリカ化する世界(日本はその代表であろう)を写真にしているのだった。

アーバスが自殺し、この写真集が死後、娘のドーン・アーバス(1945-)と友人だったアートディレクター、マーヴィン・イズラエル(1924-1984)によって編まれたと知ったのは写真集を見る前か、後かは覚えていない。作家不在ゆえ、この作品集はアーバスという作家の本質を際立たせているのではないかと思った。もしもアーバス自身が編集していたらこういう写真集にはなっていなかったのではないか。

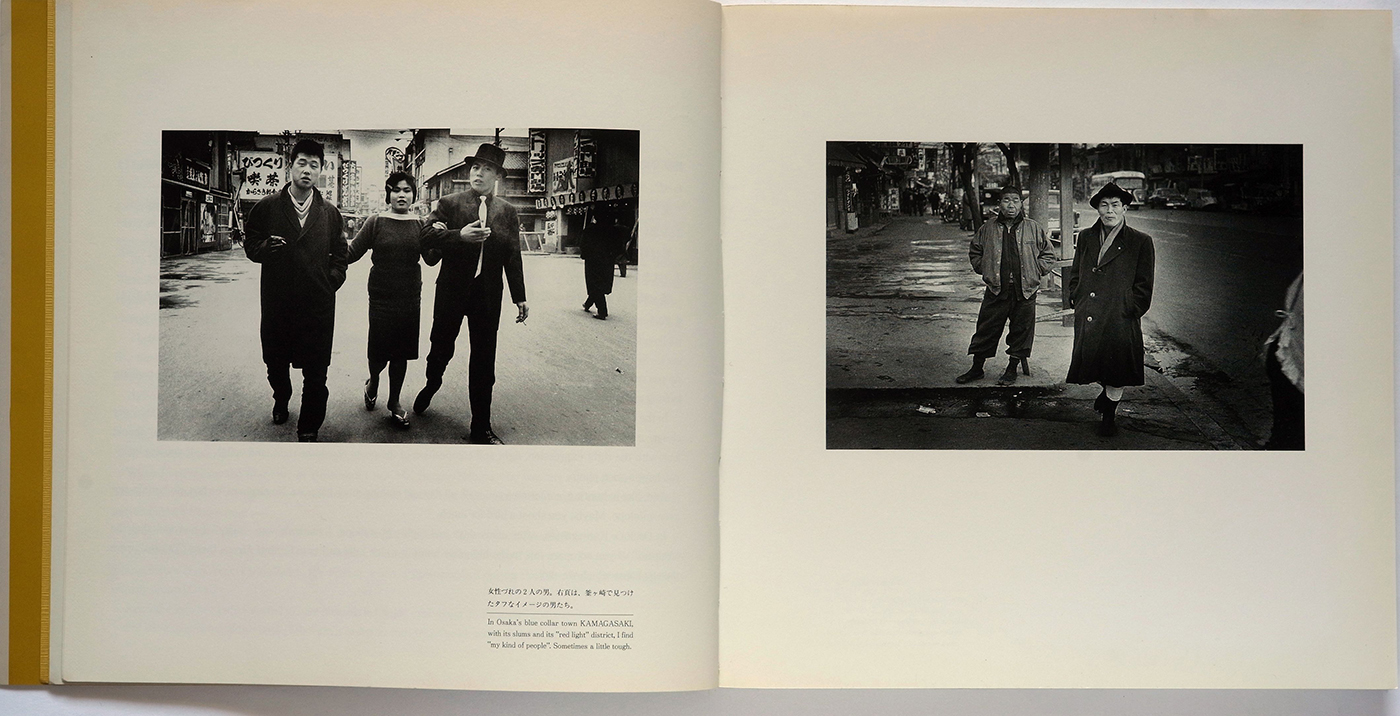

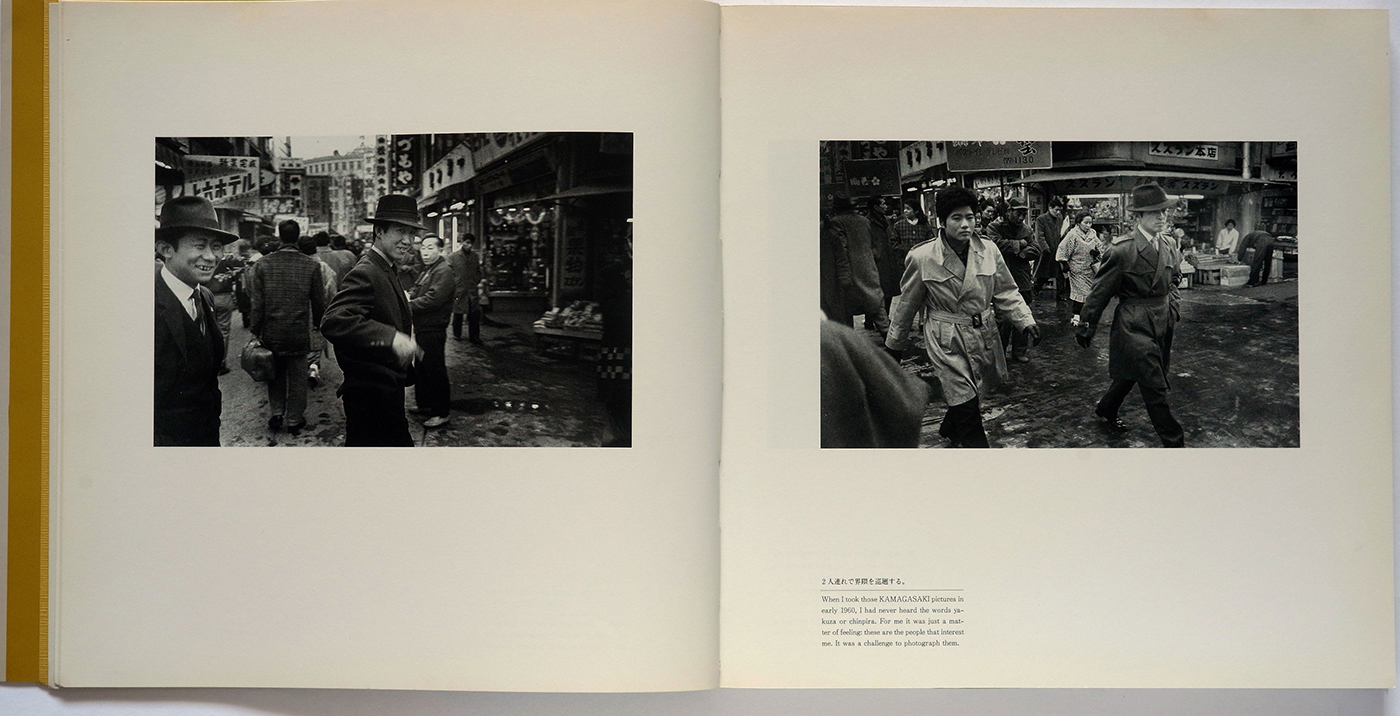

エルスケンの『ニッポンだった』はある意味でアーバス以上の衝撃だった。オランダの写真家が新婚旅行の途中で日本に寄った時の写真集である。1959年から60年の3カ月間にわたって日本で撮影されている。

エド・ヴァン・デル・エルスケン『ニッポンだった』(リブロポート・1987)

写っているのは日本だが、そこに写っている街、人々が、今暮らしているこの国と同じ国だとはとても思えなかった。完全に別の国、別の世界に思えた。それなのに看板の文字が読め、その意味がわかる。不思議な体験だった。

むろん、昔のニュース映像や劇映画を見たことがなかったわけではない。写真も見たことがあっただろう。しかし『ニッポンだった』の写真は明らかにそれらとは異質で、その理由は、もっぱら、作者であるエルスケンにあるのだと思った。

というのは、エルスケンは写真の多くにキャプションをつけているのだが、そのキャプションが独特だったからだ。

たとえば、岡山の下津井で風景写真に挑戦しようとした写真。

「風景写真は私にはむずかしかった。そこで、私たちの後をもの珍しそうについて歩いて来ていた少年を撮ってみた」

あるいは、猫を撮る子供の写真のキャプション。

「子供用のカメラを構える少年はモデルの猫が好きなのだ。猫の動きに合わせてカメラに隠された口元が笑っていた。写真にとって一番大事なことは、写す者の感情がその写真の中に投影されることだ」

エルスケンという人の日本への興味、関心。そして、人間や街に対するまなざしが写真とキャプションから伝わってくる。そして、それらはとても文学的だと思った。言葉があるから文学的なのではなく、その感性、この世界の解釈の仕方に、彼自身が登場人物の一人であるかのような物語性と人間への好奇心を感じたのである。

エルスケンの写真もまた新鮮だった。黒く焼き込んだ背景、人物の周りだけ白く浮かび上がるような黒白写真。その後、写真を知るにつれ、それが焼き込み、覆い焼きという暗室テクニックによるものだとわかったが、初めて見た時にはグラフィックとして目を引いたし、劇的だと思った。人間への関心がそこにも表現されていると感じた。

写真集の構成はシンプルである。大阪、京都、下津井・他、東京と訪れた場所ごとにチャプターを区切っている。実際に訪れた順と逆だという。理由は書いていないが、おそらく写真の内容からではないかと思われる。最初のチャプターの大阪の写真が強烈だからだ。

スーツを着たやくざたち。衛星博覧会。夜の街での騒動。交番でヴァイオリンを弾く男性と若い警官など、強烈な印象の写真が続く。

最後のチャプターの東京の写真は大阪の写真に比べると観光地を回って撮った表面的な写真に見える。それは横浜から上陸したエルスケンが日本で目が慣れるのに時間がかかったということかもしれないし、大阪が格別に面白い街だったということかもしれない。

その頃、私は大学の長期休暇のたびに東南アジアや中国、インドへ出かけていて、写真を撮るようになっていた。写真について悩んでいて、それは写真が思うように撮れないという技術的なことではなく(そういう関心はもともと薄かった)、撮った写真を順番にアルバムに入れていっても、自分の旅の印象が再現されないということだった。撮っている枚数が足りないのが一番の理由ではあったが、順番通りに入れるとのんべんだらりとしためりはりのないものになる。かといって、順番を変えるようという発想は浮かばなかった。おそらく多くの人にとって旅のアルバムはそういうものであろう。

エルスケンの写真は、レイアウトやキャプションの力もあり、編集されることによって写真1枚1枚の魅力が引き立てられていた。自分が撮っている写真とはまったく別世界として見ていたので、自分でこういうことをしてみたいとは思わなかったが、こういう旅の表現の仕方があることに目を開かれた。そして、昔の写真がこれほど面白いということにも。

エルスケンがあとがきに書いたことの言葉は、私の写真家へのイメージを決定づけた。

「私は、本で読んだり研究することによってではなく、目で見ることによって、日本を発見した」

写真家とは目で世界を知る人のことである。そのイメージが私の興味をかき立てた。

そしてまた別の一節。

「自分の写真は猛獣狩りに似ていると思っている」

写真家はイメージ・ハンターである。私にはとても無理だと思った。

なお、エルスケンは新婚旅行でこの日本を含む世界1周をしており、その写真をまとめた大作『SWEET LIFE』を1960年に刊行している。長らくこの写真集は私にとってあこがれだったが、ようやく見た後でも、『ニッポンだった』のほうが好きだと思った。『SWEET LIFE』には写真しかないし、ボリュームはあるものの駆け足過ぎる。『ニッポンだった』にあるような交流とドラマに欠けていると感じたからだ。

アーバスもエルスケンも記録という一面を持っている。アーバスは1960〜70年代のアメリカ、エルスケンは1960年前後の日本。しかし同時にそれは写真家が見た世界であり、つくろうとした世界だった。現実をその通りに写したものではない。視点があり、黒白写真に再現する時にトーンを選んでいる。

こうして私が作家の写真集に初めて触れた当時のことを思い返すと、写真集を「本」として見ていたことにあらためて気づく。本は始まりがあって終わりがある。ナラティブな流れと相性がいい。

ダイアン・アーバス作品集はいわゆる傑作選だが、ポートレートの流れに風景写真を入れるタイミングが絶妙で、本としての面白さが意識されていた(のちに知ることだが、マーヴィン・イズラエルはリチャード・アヴェドン[1923-2004]の『ナッシング・パーソナル』のアートディレクターでもある)。

会社が四谷三丁目にあった時には蒼穹舎で写真集を立ち読みしたり、時々は買うこともあったということは大田通貴の回ですでに書いた。写真集はよくわからないもの。しかし、いや、だからこそ面白いものだった。

私は1992年から98年までサラリーマンをやっていたのだが、ちょうどその頃、若い写真家が続々登場し、写真ブームが起きていた。ホンマタカシ(1962-)、大森克己(1963-)、佐内正史(1968-)、HIROMIX(1976-)、長島有里枝(1973-)、笠井爾示(1970-)、鈴木理策(1963-)、金村修(1964-)……。写真集の特集をよくやっていたカルチャー誌『スタジオ・ボイス』、写真雑誌『デジャ=ヴュ』などの雑誌を読むようになった。メタローグから出ていた『写真集をよむベスト338完全ガイド』(1997)のようなガイドブックも参考になった。

1990年代はクラシックカメラ・ブームもあった。今思えば、来たるべきデジタルカメラの時代を予感しつつ、フィルムカメラが最後に盛り上がった時代である。

1992年に出た『銘機礼讃: 愛すべき写真機たちの肖像』(日本カメラ社)を皮切りに、田中長徳の精力的な執筆活動が始まり、簡単で便利なカメラの進化を尻目に、古いカメラやレンズに愛着を持つ読者が増えていった。私もその一人で、会社をやめる頃には古いカメラを買って遊ぶようになった。会社にカメラを持って行き、毎日のように写真を撮っていた。その時の写真が、のちに『ESCAPE』というシリーズになるのだが、作品意識などみじんもなく、写真を撮ることは純粋な遊びであり、記録だった。会社のコピー機でA3サイズに伸ばした写真を勝手に社内に張り出して、写真展風のことをやったこともあるが、それも遊びの一環だった。

タカザワケンジ『ESCAPE』(Triplet・2020)

29歳の時に会社をやめ、カメラを趣味にしていたことを覚えていた元同僚の紹介で『季刊クラシックカメラ』(双葉社)という雑誌の編集にフリーの立場で関わることになった。まだ1号が出たばかりのこの雑誌で、私は写真を構成するという経験を初めてすることになる。写真の専門教育を受けたことのない私にとって、編集長や取材で会う写真家、カメラや写真について書く人たちが「先生」だった。出版の現場で作業をしながら写真のことを考えることになっていった。

次回はそこで得た「写真を編集すること」についての知見について、少し書いてみるつもりだ。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント