コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

写真集の歴史を振り返ると、1950年代後半に出版された2冊の写真集が与えた影響の大きさが際立っている。

1冊はウィリアム・クライン(1926-2022)の『ニューヨーク(Life Is Good & Good For You In New York Trance Witness Revels)』(Seuil、1956)、もう1冊はロバート・フランク(1924-2019)の『アメリカンズ(The Americans)』(Robert Delpire editeur[仏版]1958、Grove Press[米版]1959)である。

いずれも1950年代半ばにアメリカで撮影され、その革新的な内容がアメリカ国内の出版社には理解されず、フランスで刊行されたという共通点がある。片やニューヨーク、方やアメリカ全土と撮影対象こそ異なるが、どちらも第二次世界大戦後、名実ともに資本主義陣営の盟主となったアメリカ社会を主題にしている。しかし写真集から受ける印象はだいぶ違う。

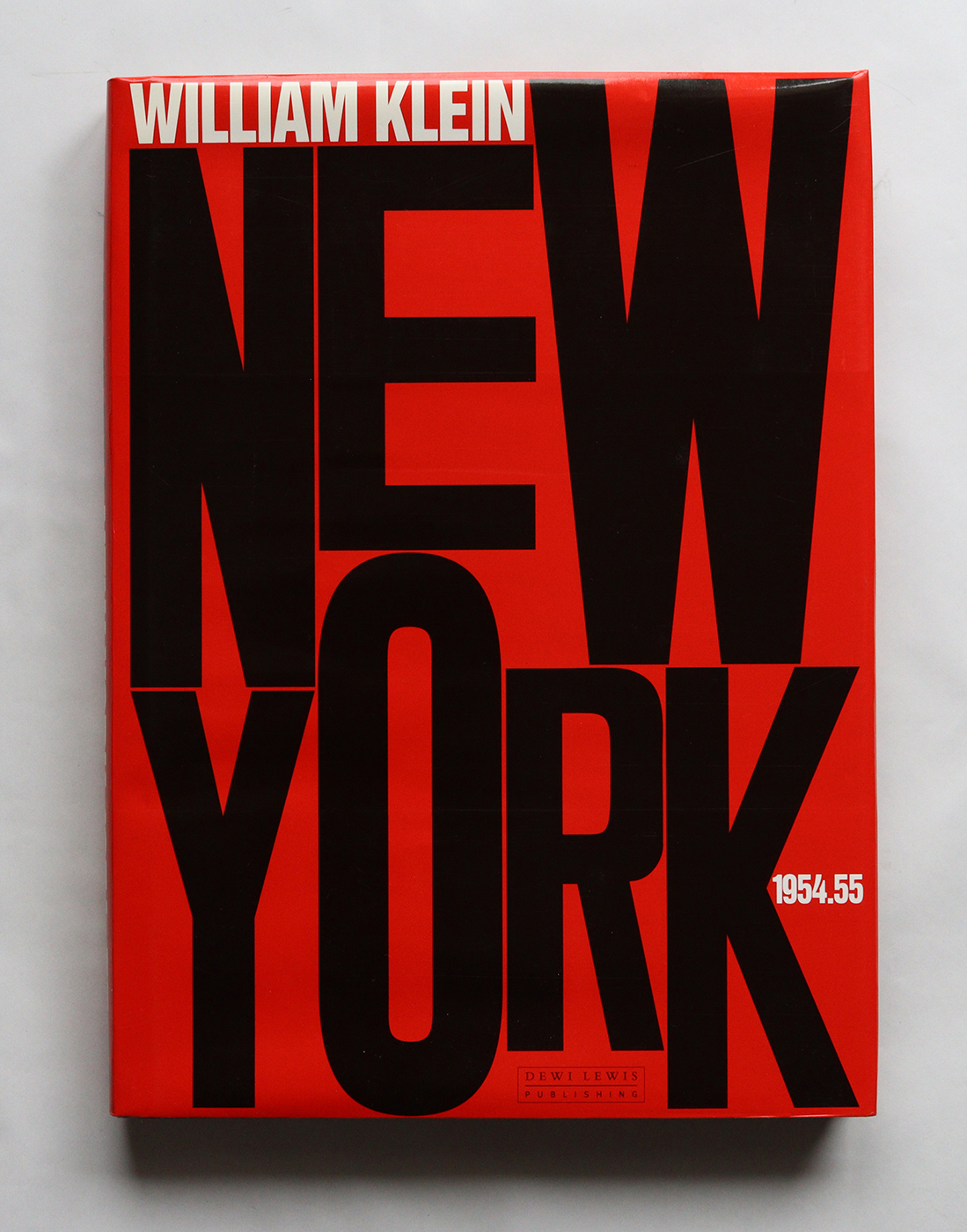

まず『ニューヨーク』。正式タイトルは『Life Is Good & Good For You In New York』。副題が『Trance Witness Revels』。しかし『New York』という通称で呼び習わされている。さすがに長すぎるし、カバーに「New York」と大書されている。

タイトルの『Life Is Good & Good For You In New York(ニューヨークの生活はあなたにとって快適で良いものだ)』について、クラインは「半分はマディソン・アベニュー語、半分はタブロイド紙の見出し」だと言っているから、この本自体がある種の不真面目さ、パロディ精神を持っているということを覚えておきたい。副題はクラインの当時の写真についての考え方を凝縮した3語で、Trance(恍惚)、Witness(目撃)、Revels(スラングでパーティなどの楽しみのことだが2文字に合わせれば「快感」くらいか)。TranceにはChance(機会)、RevelsにはRevelals(暴露)がかけられているとも(『WILLIAM KLEIN NEW YORK 1954-1955』DEWI LEWIS Publishing、1995)。

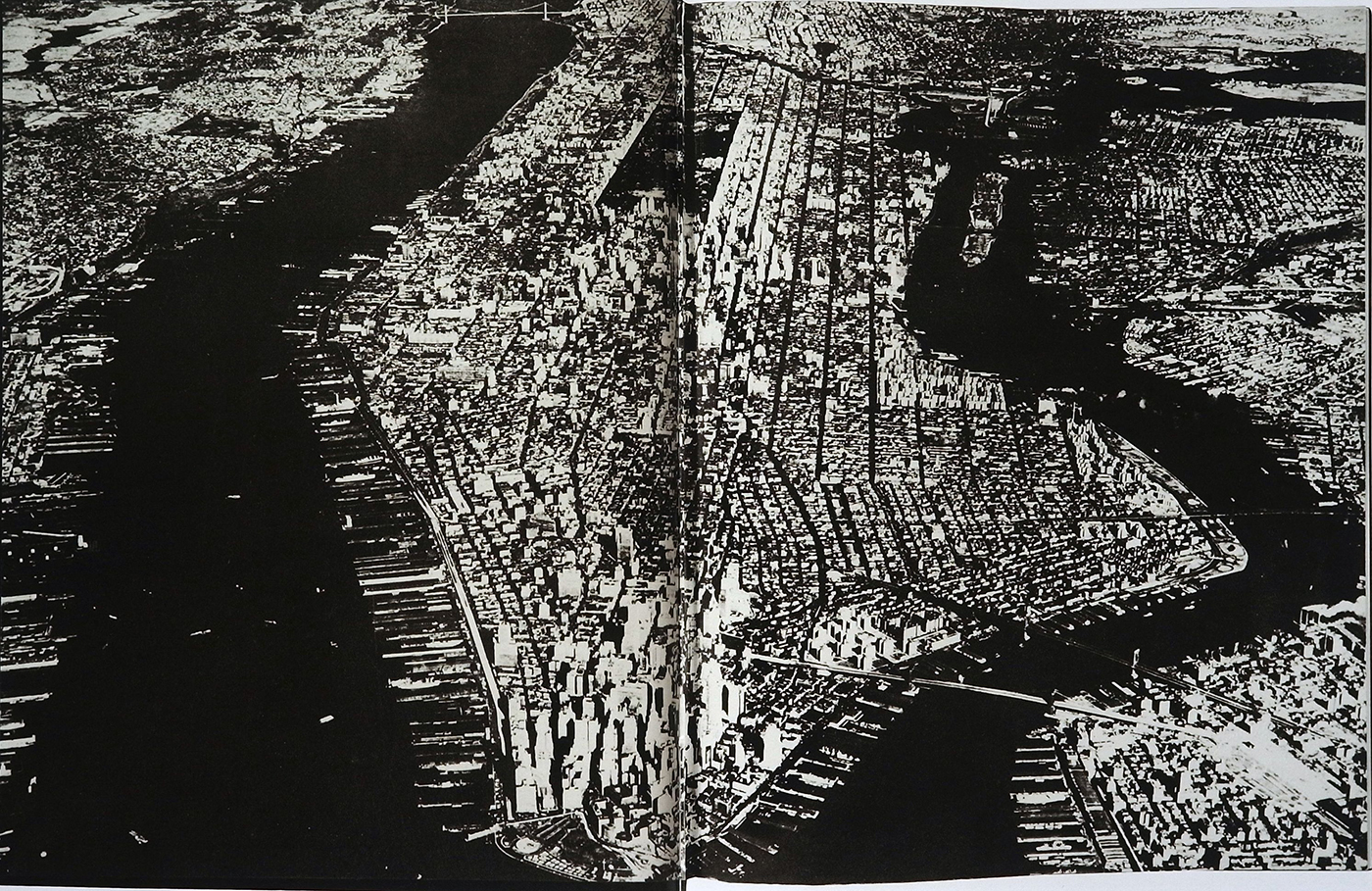

William Klein『LIFE IS GOOD AND GOOD FOR YOU IN NEW YORK』(1956・Seuil)

カバーはニューヨークのネオンサインをコラージュしたもの。本を開くと見開き一杯にマンハッタン島の空撮写真が印刷されている。ハリウッド映画のオープニングを連想させる始まり方だ。

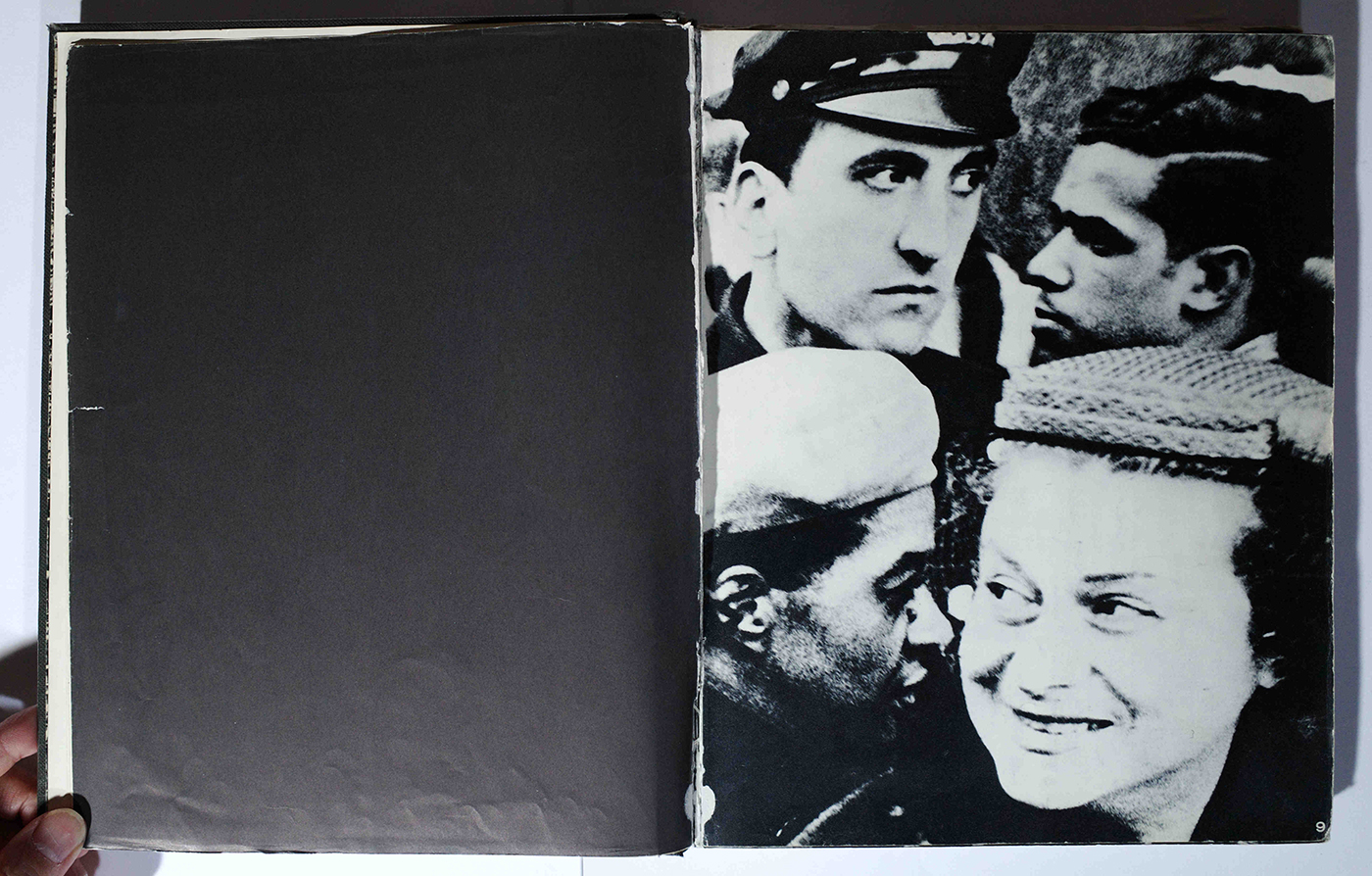

本編に入って最初の写真は人間の顔が4つ。それぞれ別の方向を向いていて、人種も年代も異なる。クラインによればイタリア人警官、ヒスパニックの若い男、ユダヤ人のママ、ベレー帽をかぶったアフリカ系アメリカ人の女性とのこと(『WILLIAM KLEIN NEW YORK 1954-1955』)。次の一枚は観光客の老夫婦と衛士を記念写真風に撮った写真。この3カットは飛行機でニューヨークに降り立ち、街に出て最初に残った印象のようだ。粒子が荒れ、中間調を無視したハイ・コントラストの写真はグラフィックな強さがあり、目に飛び込んでくる。

街ゆく人を撮影した写真は無差別に連写したかのような過激さだ。とくに広角レンズは印象的で、このシリーズの撮影中に28ミリレンズを手に入れたクラインは、実験もかねてカメラを高さ以外にも胸か腰に構えたり、寄ったり、引いたりしている。

声をかけて撮った写真もある。被写体になった人々は嫌がる様子はなく、撮られることを楽しんでいるようだ。のちの再編集版『WILLIAM KLEIN NEW YORK 1954-1955』にクラインが寄せたテキストによれば、路上での撮影にクレームをつけられたのは1回だけ。ほとんどの人たちは撮られることを歓迎していたという。写真家に撮影されたことで、自分の写真が雑誌や新聞に載るかもしれないという期待を持ったようだ。誰もが撮られることに拒否反応を持つようになった現代からは隔世の感がある(1995年時点のクラインもそのように述べている)。

アンディ・ウォーホルが「未来には誰でも15分だけ有名人になれるだろう」という有名な言葉を述べたのは1968年。『ニューヨーク』が撮影されていた年から13、4年後のことだが、少なくともその頃まではいわゆる先進国の人たちはメディアに自分の顔が載ることを嫌がっていなかったのだ。

クラインはニューヨークの薄汚く、雑然としていて、あまり地元民には喜ばれそうにないシーンを乱暴なフレーミングと、不安定な露光で撮っている。写真教育を受けていない彼は、既存の「いい写真」のルールに従う必要は感じていなかった。撮影だけでなく、暗室でもその考え方は徹底している。極端なトリミングと引き延ばしによる荒れた粒子、黒と白のハイコントラスト。引き伸ばし機のレンズを動かしてズーム効果を出した写真もある。

こうした常識破りの写真は、アメリカの出版社に歓迎されなかった。軒並み出版を断られ、ようやくパリの出版社から刊行されるとヨーロッパで高く評価された。フランスでは優れた写真集に贈られるナダール賞を受賞し、英国とイタリアでも出版されたのだ。ようやくアメリカで評価が定まったのは、クライン自身の手による再編集版『WILLIAM KLEIN NEW YORK 1954-1955』が出た1995年。この年、サンフランシスコ近代美術館が新館オープンを記念して『ニューヨーク』をテーマにした大規模な展覧会を開催されている。撮影が終わって40年が経っていた。

同時代のアメリカ人にとって『ニューヨーク』はアメリカの恥部にレンズを向けた写真集だと思われたのかもしれない。ヨーロッパの人々にとっては、それがむしろ新鮮だったのだろう。第二次世界大戦で戦場になったヨーロッパの経済は低迷し、1950年代のアメリカはまばゆいばかりの消費大国として盛んに商品を売り込んできたはずだから。しかし、時間が経てば、アメリカ人にとっての恥ずかしかった部分、隠したかった部分でさえ懐かしく、その混沌としたエネルギーがむしろ好ましいものに見えたのだろう。

たしかに今見ると、『ニューヨーク』は第二次世界大戦を勝利で終え、名実ともに世界に冠たる超大国になったアメリカの自信と、これから成長していくであろう潜在力、都市の青春期を捉えた写真集だ。写っているものが小汚くても、エネルギッシュな印象がそれを輝いて見せるのだ。一方、『アメリカンズ』はどうだろう。

ロバート・フランク『アメリカンズ』(1993・宝島社)

*日本語版。ジャック・ケルアックの序文の翻訳は評論家、翻訳家の山形浩生。

Robert Frank『The Americans』(1993・SCALO Publishing)

*デルピール版(仏版)、グローヴ・プレス版(米版)に続いてスイス、ベルリン、ニューヨークに拠点があったSCALOから出た93年バージョン。

ファーストカットはアパートメントの窓を水平に撮影した写真。2つの窓にそれぞれ1人ずつの人物がいる。どちらも中年女性のようだが、片方はこれから外出しそうなコートを着ている。星条旗がひるがえり、右の人物の顔が隠れている。左の窓の人物は影で顔が見えない。どこか不穏なスタートである。

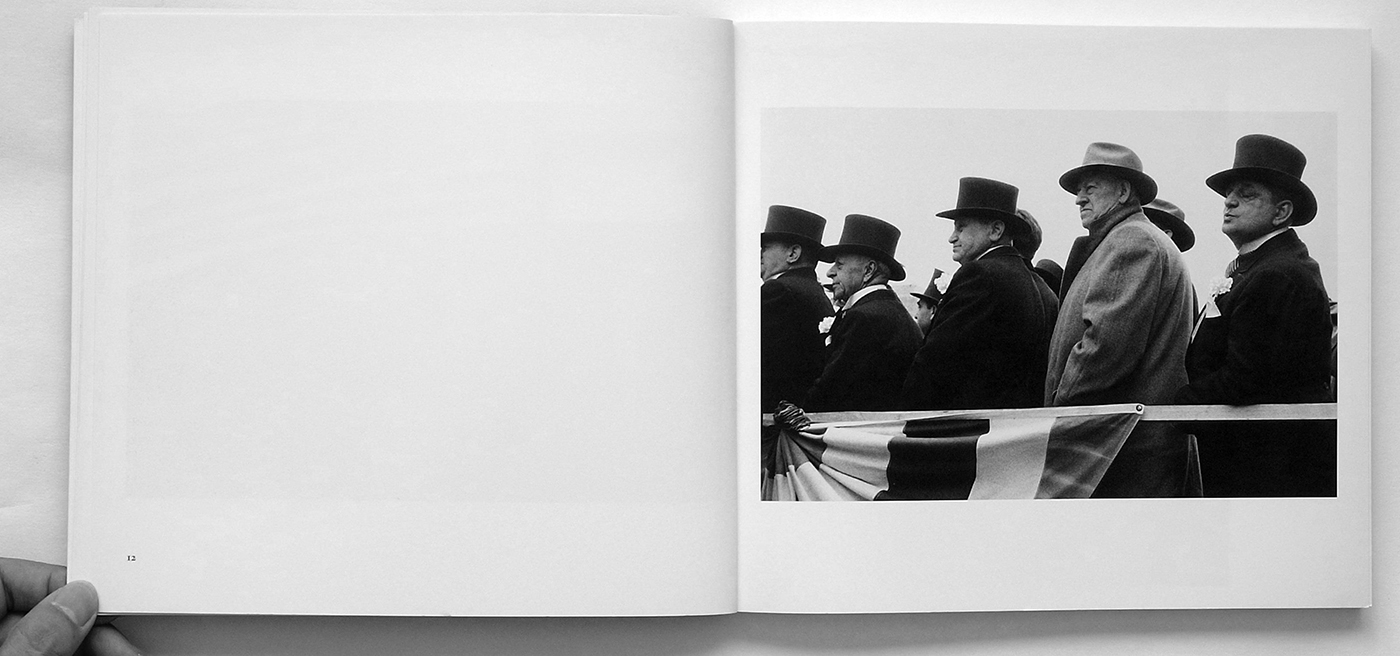

キャプションは「Parade─Hoboken, New Jersey」。彼女たちは、1955年3月27日のホーボーケン市制100周年のパレードを見ているのだ。次の1枚は「City fathers─Hoboken, New Jersey」。同じ日の式典の様子だろう。写っているのは市会議員だろうか。有力者たちのようだ。全員が高齢の正装した男性、それも白人だけである。

次の写真は歴史がありそうな建築物の窓の外へ出て、男が両手を広げ演説をしている写真。これもホーボーケンの市政100周年の祭典でのできごとなのかと思うが、そうではない。キャプションには「Political rally─Chicago」とある。まったく別の街の政治集会をつなげているわけだ。しかし不思議とつながって見える。

この3カットの流れから読み取れるのはアメリカの政治的な側面である。国旗を掲揚する国家主義的な1面と、古めかしい長老政治。演説によって直接市民に語りかける民主主義。シカゴの写真の男性は、民主党の大統領候補エステス・キーフォーヴァーの顔写真を首から下げている。

そして次の1枚。高級車と黒人のドライバーたち。この流れで見ると、政治家たちのドライバーのように思えるのだが、実のところサウスカロライナ州セントヘレナの葬儀の一場面である。つながっているようで、実はつながっていない。写真同士が空間を超えて接続することで、写真というピースでアメリカのイメージが立ち上がり始める。

こうした連想はフランクの意図するところだろう。葬儀の写真は、クルマを見る限り有力者の死という政治的な意味合いを読み取りたくなるし、なにより人種差別を連想させる。民主主義を標榜する国家の裏側にある「格差」、あるいは「差別」がさりげなく示唆されている。

こうしてフランクはアメリカという大国のベールを1枚1枚はがしていく。撮影した場所が違ったとしても、共通する何かを見つけて写真をつないでいく。すると、その場所に固有のできごとだという事実にとどまらず、同じようなことがあちこちで起きていて、それがアメリカという国なのだという印象がかたちづくられていく。次はレイアウトを見てみよう。

『ニューヨーク』のデザインはウィリアム・クライン自身の手によるもの。写真のレイアウトは一定のパターンに縛られず、余白なしの裁ち落とし、見開きに複数の写真、楕円形にトリミングした写真が並ぶなど、デザイン的な演出が施されている。

一方、『アメリカンズ』は『ニューヨーク』とは対照的に、見開きの右ページに写真を1点ずつ配置し、余白をとって写真のフレーミングをすべて見せている。『ニューヨーク』が変則的なレイアウトで読者の視線を誘導するのに対し、『アメリカンズ』はレイアウトを統一し、読者に写真を1点ずつじっくりと見るように促している。『ニューヨーク』はページをめくっていくと次第に勢いづき、テンションが上がってくる。しかし『アメリカンズ』は写真に集中すると同時に徐々に気持ちが沈んでいく。読者の感情のベクトルが真逆である。

作家の内面もまた対照的だったのだと思う。クラインにとって故郷のニューヨークに帰るのは8年ぶり。故郷を「見せかけの民族誌」、つまり、異文化コミュニティを調査研究する文化人類学者のような視点で撮影しようと考えていた。その発想自体に故郷への屈折した思いを感じる。ハンガリー系のユダヤ人家庭に育ったクラインにとって、移民国家の大都市であるニューヨークは異文化が混在する混沌とした場所なのだろう。しかし愛憎半ばするとはいえ、底流にはこの街への愛があると思う。

だが、フランクにとってアメリカは外国だった。スイスの「狭さ」を嫌い、新天地として「自由の国アメリカ」へ渡ったフランクが見たのは、期待があっただけに幻滅があったのではないか。1950年代のアメリカは、人種差別撤廃に向けた公民権運動前夜で、白人以外の人種はあからさまに差別されていた。フランクはスイス出身の外国人であり、ユダヤ人である。そもそもスイスで第二次世界大戦を経験し、ナチスドイツの脅威を身近に感じていたフランクにとって、差別的な扱いを受けることはトラウマだっただろう。都市部はともかく、田舎に行けば外国人への警戒心も強く、ユダヤ人への差別もあった。

実際にフランクは『アメリカンズ』の撮影行中、2度逮捕されている。1度目はデトロイトでアフリカ系アメリカ人だけのコンサートに参加した帰り。ナンバープレートを2枚持っていたことが法に触れていたという理由だった。2度目はアーカンソー州マクギーでは外国の共産スパイだと疑われ逮捕された。折しも「赤狩り」の終わりかけの時期で、国民の間に猜疑心が広まっていた。フランクはアメリカへの帰化を申請していて、逮捕が帰化の障害になるのではないかと不安になったという(サラ・グリーノウ「Disordering the Senses: Guggenheim Fellowship」 『Looking in: Robert Frank's The Americans』Steidl、2009)。逮捕された経験はフランクにとってアメリカという国をどのような立場から見るかという視点を与えたはずだ。

『アメリカンズ』のレイアウト──見開きに写真1点だけ。余白あり──は、ウォーカー・エヴァンス(1903-1975)の『アメリカン・フォトグラフス』(MoMA、1938)を踏襲している。フランクはウォーカー・エヴァンスと交流があり、もっとも尊敬する写真家だった。『アメリカンズ』の撮影旅行でも『アメリカン・フォトグラフス』を持参していたほどである。エヴァンスは『アメリカンズ』のプランに賛同し、取材経費をまかなうためのグッゲンハイム・フェローシップの推薦人の1人にもなっていた。

次に写真集の構成はどうだろうを見てみよう。クラインの『ニューヨーク』にはキャプションがない。しかし巻頭に目次があり章立てが存在する。ノンブルはないがページを数えてみると、白い余白が区切りになっている。以下、章タイトル。「ファミリーアルバム/デコレーション/パレード/メリークリスマス/吸って吐いて/銃/エクスタシー /? /重要なメッセージ/夢/風景」。

看板などのタイポグラフィーや建築デザインに着目したと思われる「デコレーション」や、路上のイベントを撮影した「パレード」、子供が銃のおもちゃで遊んでいる「銃」などはわかりやすいが、選ばれた写真に首をひねりたくなるような章もある。ちなみに「?」という章は「?」と後尾に書かれたトレーラーを撮った写真から始まり、シュルレアリスム的な、異化作用を感じるシーンを切り取っている。「吸って吐いて」の1枚目はタバコの広告の前に立つ女性たちで、喫煙シーンがテーマになっている。

章タイトルは本文にはないから、多くの読者はただただページをめくっていくという見方をすると思う。クラインもそう期待していたのではないか。キャプションは一切ないから、写真を見るしかない。

雑誌からキャプションと本文を省けばどうなるか。言葉に頼ることをやめ、写真から何かを読み取るというモードに目が変わる。クラインの狙いが「写真だけを見る」経験をさせようとしているのは明らかだ。当時は『LIFE』などのグラフジャーナリズムが写真表現の主流にあった。写真はキャプションとともに楽しむものだったのである。

『ニューヨーク』以前にニューヨークを主題にしたウィージーの写真集『Naked City』もウィージーのエッセイと写真とで構成されていた。ほかの写真集でもキャプションで写真を説明することが常識だった。クラインは『ニューヨーク』でその常識を破ったのである。

Weegee『Naked City』(2002・Da Capo Press)

原著は1945年のEssential Books。この本は原著を復刻したペーパーバック版(カバー周りのデザインが異なり、判型が小さい)。なぜか出版年がどこにもない。2002年はAmazonのデータより。2015年にシュタイデルからカバーも再現した復刻版が出ている。

フランクの『アメリカンズ』には一見してとくに章立てはない(実はあるのだが後述する)。目次もない。だがキャプションはついている。とはいえ、どこで何を撮ったかという最低限の情報だけで説明的なものではない。最低限のキャプションはエヴァンスの『アメリカン・フォトグラフス』を踏襲している。

『アメリカンズ』はグッゲンハイム・フォローシップを2度受けて撮影を終了したが、『ニューヨーク』同様、アメリカ国内で出版社は見つからなかった。そして同じくパリの出版社から出ることになる。

『アメリカンズ』ならぬ『Les Américains』の出版元になったRobert Delpire editeurは、著名な写真編集者ロベール・デルピール(1926-2017)の出版社である。デルピールはアンリ・カルティエ=ブレッソン(1908-2004)の編集上のパートナーであり、国立写真センター(CNP)の初代ディテクターを務めている。私生活では写真家、サラ・ムーンの夫でもあった。

パリ在住のウィリアム・クラインとも当然、関わりがあるが、クラインとの仕事は写真よりも映画への関わりで知られる。クラインの映画での代表作、劇映画『ポリー・マグーお前は誰だ?』 (1966)とカシアス・クレイ(モハメッド・アリ)を描いたドキュメンタリー映画『Muhammad Ali:The Greatest』(1969)の双方を製作している。

『Les Américains』は「Encyclopédie Essentielle(エンサイクロペディ・エッセンシャル)」の1冊として刊行された。デルピールがフランスの読者に向けてつくっていた、科学や芸術、歴史、外国の文化などを紹介するビジュアルブックのシリーズである。

だが、このフランス版は現在、私たちが『アメリカンズ』として知っている写真集とはかなり印象が違う。写真の選び、並びはその後の版とほぼ同じだが、右ページはフランクの写真、左ページには著名な文化人がアメリカについて書いた文章の引用が掲載された。詩人のアラン・ボスケ(1919-1998)が選び、アレクシス・ド・トクヴィル、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、ジョン・ドス・パソス、ウォルト・ホイットマン、アースキン・コールドウェル、ウィリアム・フォークナー、ヘンリー・ミラー、ジョン・スタインベックなど欧米の知識人を広く網羅していていた。

ボスケはベルギー出身でソルボンヌ大学で学んだ国際的な知識人。第二次世界大戦中にアメリカ陸軍に従軍しアメリカ国籍を取得していたこともあり、パリでアメリカ文学を講じるアメリカ通だった。表紙にはルーマニア出身のアメリカの画家、漫画家のソール・スタインバーグが起用されている。

『Les Américains』はすぐにイタリア版がつくられ、翌年にアメリカで出版することにつながった。ヨーロッパの文芸作品を出版していたグローヴ・プレスが手を上げたのである。アメリカ版ではテキストが省かれ、ジャック・ケルアック(1922-1969)の序文が新たに掲載された。

デザインは一新され、フランクと映画『プル・マイ・デイジー』(1959-1960)を共同監督した抽象表現主義の画家、アルフレッド・レスリー(1927-2023)が手がけた。グローヴ・プレス版はその後、版を変えて出版され続けている『アメリカンズ』のベースになっている。

ここで『ニューヨーク』と『アメリカンズ』の比較をまとめてみよう。『ニューヨーク』は、ニューヨークという大都市を撮影したものであり、旅行者がその土地に初めて降り立ち、シャワーのように大量の未知なる情報を浴びる、その感覚を写真で味わえるようにつくられている。ゆえに、クラインは、見るだけでいい、感じるだけでいい、知ること、考えることはその後でいい、と言っているように見える。

しかし『アメリカンズ』は感じることから考えることへと読者を誘う。写っているものの意味、写真編集の意図を考えることが必要だと言っているように思うのだ。それは白と黒とのコントラストを高めることでグラフィカルなインパクトを与えるクラインに対して、グレートーンを中心にすることで写っているものを見せようとする撮影姿勢にも現れている。

ただ、フランクは決して古典的な写真美学の枠内でだけ写真を考えていたわけではない。隠し撮りと思われるローアングル、ブレた写真、ボケた写真もある。新聞や雑誌で見慣れた職業的写真家の「いい写真」を疑い、その枠からはみ出そうとしていることは間違いない。『アメリカンズ』が写真集の構成を明示していないことにもフランクの「わかりやすさ」への疑問、批評が表れている。

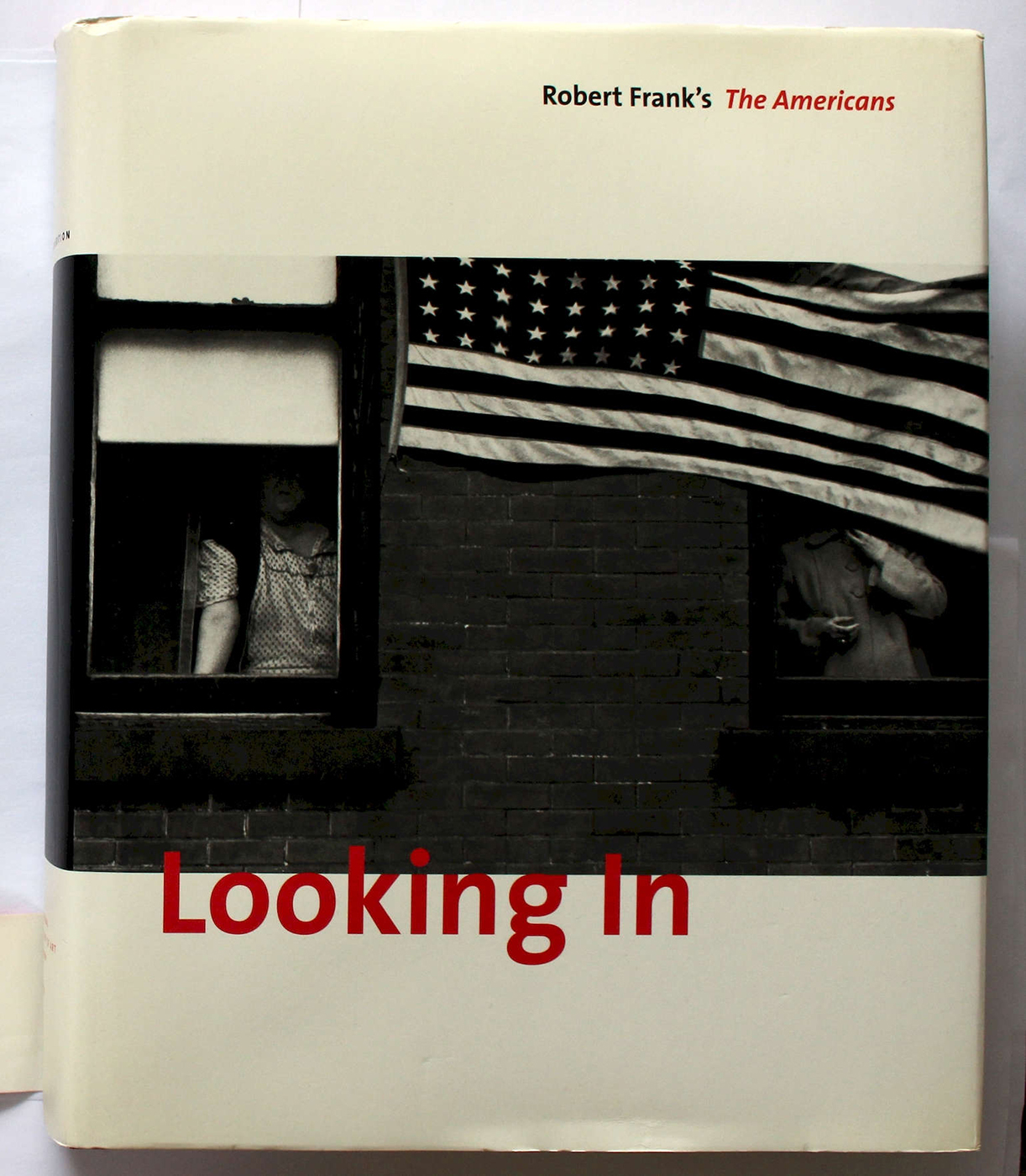

『アメリカンズ』アメリカ版の出版からちょうど50年経った2009年、ワシントンのナショナル・ギャラリーで「Looking in: Robert Frank's The Americans」という展覧会が開かれた。『アメリカンズ』1冊を研究し、その成果をもとにしたロバート・フランクの個展である。分厚い図録がつくられ、ロバート・フランク自身の監修のうえ、かなりの量の研究者たちの論文が収められている。『アメリカンズ』を「読む」うえで1級の資料だ。なにしろ、『アメリカンズ』の全カット83カットが入ったコンタクトシートがすべて収録されているのだ。

『Looking in: Robert Frank's The Americans』(2009・Steidl)

*『アメリカンズ』の全カット、コンタクトシート、バージョンごとの構成とトリミングを掲載するなど1冊の写真集をここまで深く研究できるのかという驚異の展覧会図録。

同展のキュレーターを務めたサラ・グリーノウ(ナショナル・ギャラリー写真部門シニア・キュレーター 1951-)のテキスト「Transforming Destiny into Awareness:The Americans」によれば、フランクは『アメリカンズ』を4章立てで構成している。章の冒頭はそれぞれ星条旗の写真である。

フランク自身が語ったところによれば、編集で意識したのは、リズムをつくるために動きのない静的な写真から始め、動きのある写真へとつなぐこと。何かを見る人たちの写真を何枚か続け、その人たちが見ている対象(と思えるような)写真を置いた。また、フランクは孤立した写真をつくらないようにしたという。

静的な写真(人が写っていない、人が写っていても静止している)と動的な写真(動いている人、何かをしている途中の人、ブレている写真など)。見ている人とみられている人。人物の視点、あるいは、写真家の視点を追うことで、私たち読者は『アメリカンズ』の世界に入っていく。

しかし、それらのルールはあくまでもフランクの主観的、直観的なもので、読者から見て納得できるかというとそうでもないと思う。そもそも写真の特性として、1枚の中に複数の要素が入り込んでいるため、分類自体が難しいのだ。だがそのおかげでページをめくるたびに、次にどんな写真がくるのかがわからず驚きがあるとも言える。

フランクは写真集の編集にあたって、『アメリカン・フォトグラフス』のほか、ヤコブ・トゥゲナー(1904-1988)の『Fabrik: Ein Bildepos der Technik』(1943年)、アレクセイ・ブロドヴィッチ(1898-1971)の『BALLET』(1945年)を研究したという。『Fabrik: Ein Bildepos der Technik』はドイツの工場を描いたもので、出版当時には売れなかったが、フランクが言及したこともあって評価が高まり、その後復刊されている。『BALLET』は前回のこの連載で紹介したように、アレ・ブレ・ボケの、動きのある写真を使い、バレエの躍動感を表現した写真集である。

また、1930年代の世界恐慌下の英国人の生活に取材したビル・ブラント(1904-1983)の『The English at Home』(1936)もフランクの視野に入っていただろう。ブラントは『Perspective of Nudes』(1961)のイメージが強くヌード写真家のように捉えられているが、実は『The English at Home』のようなドキュメントをものし、マン・レイの助手を務めたこともあるという幅の広い写真家である。

クラインとフランク。この二人は共通点も多く、同時に対照的でもある。クラインは1928年、ニューヨーク生まれ。ニューヨーク市立大学を経て、第二次世界大戦で陸軍に従軍しヨーロッパ戦線へ。戦後はフランスに残りソルボンヌ大学に学んだ。短期間だがフェルナン・レジェの教えを受け、抽象画家としてパリで活動した。「ヴォーグ」のアート・ディレクター、アレキサンダー・リーバーマンと出会い、ニューヨークで「ヴォーグ」のアシスタントに誘われる。

リーバーマン自身、絵と彫刻の作家でもあり、ファッション誌の仕事が金銭的に制作活動を支えていた。クラインは写真に興味を持ち始めていて、せっかくニューヨークに帰るなら写真日記のような写真集をつくりたいと考えた。

リーバーマンはクラインのプランを面白がり、写真ができたら『ヴォーグ』に載せようと、フィルムや印画紙、引き伸ばし機の援助を約束してくれた。1954年、8年ぶりにニューヨークに戻ったクラインは「片目はパリジャン、片目はニューヨーカー」という気分で街を徘徊し、旅行ガイドが絶対に撮らないようなニューヨークを撮り始める。8カ月撮影した結果が『ニューヨーク』である。だが、その作品を『ヴォーグ』が掲載することはなかった。雑誌のイメージに合わないという判断だったが、クラインはファッション写真に取り組むと才能を発揮した。それも大都会の路上にモデルを立たせるというやり方で。結果的に『ヴォーグ』の「投資」は無駄にならなかった。そもそも当時の「ヴォーグ」には、新しいアーティストを支援しようという空気があったという(『WILLIAM KLEIN NEW YORK 1954-1955』)

一方、ロバート・フランクは1924年、スイス・チューリッヒ生まれ。18歳から商業写真家のスタジオで働き始め、複数の写真家の助手を経て独立。映画のスチル写真などを手がけた。その後、パリ、ロンドンなどヨーロッパを転々とし、アメリカにたどりつくとファッション雑誌の「ハーパース・バザー」で仕事をするようになる。スイスの写真家の紹介で、同誌のアート・ディレクター、アレクサンドル・ブロドヴィッチに作品を売り込むことができたのである。ブロドヴィッチは先述の『BALLET』の写真家でもあった。

しかし、商業写真にうんざりしたフランクは『アメリカンズ』を構想し、資金を得るためにグッゲンハイム財団のフェローシップをとろうと考える。ブロドヴィッチもウォーカー・エヴァンスとともにフランクの活動を後押しし、グッゲンハイム・フェローシップの推薦人に名を連ねた。

クラインは『ヴォーグ』、フランクは『ハーパース・バザー』。当時のニューヨークの二大ファッション雑誌にそれぞれ関わりを持っていたというのは面白い。また、リーバーマンもブロドヴィッチもそれぞれアート・ディレクターとして雑誌をもり立てただけでなく、アーティストとしての活動も行っていた。そうした空気が当時のニューヨークにあったのだろう。

二人はアメリカ人とヨーロッパ人が交差するようにポジションを入れ替え、対照的な写真集をつくった。反面、共通点も多い。二人ともアメリカを題材にするだけでなく、世界各地で撮影した旅する写真家だった。そして、ともに写真を経て映画作りに軸足を移すのである。

しかしその活動エリアは重ならなかった。フランクはニューヨークを拠点にビートニクの作家たちと独立映画をつくり、クラインはパリを拠点にコマーシャルフィルム、ドキュメンタリー、劇映画をつくった。

『ニューヨーク』と『アメリカンズ』の違いは私的な要素を入れるか、入れないかの違いにも表れている。

フランクは『アメリンズ』の最後に自身の妻と子の写真を入れている。それだけではなく、私的なまなざしが強調された写真が何枚も入っている。たとえばホテルの窓から炭鉱町を撮影した写真。あるいは地平線にまっすぐ伸びた荒野の一本道。「旅する写真家」ロバート・フランクの心象がうかがえる写真である。

フランクは「見ている人」と「見ている対象」を撮るだけでなく、「撮っている私」も写真から想像させようとする。そうした私性はマグナム・フォトの写真家たちを代表とするフォトジャーナリズムでは不要とされるものだった。ジャーナリズムに客観性、中立性が求められるように、写真にも主観を排することが必要だった。しかしそうすることで見えなくなるもの、表現できないものがある。

フランクは実存的、私的にアメリカをドキュメント(記録)することで、写真表現に新たな沃野を切り開いたのである。フランクはその後も私的な写真を交えて編集した写真集をつくっている。自伝的写真集である『私の手の詩 The Lines of my Hand』(1972)はその代表作である。

一方、クラインは私的な要素を『ニューヨーク』に入れることはなかった。わずかに妻への献辞を入れているだけである。『ニューヨーク』後には、『ニューヨーク』と同じ方法論で『Roma』(1958)、『Tokyo』(1964)、『Moscow』(1964)と都市シリーズ(都市四部作)を発表した。

しかし、再編集版の『WILLIAM KLEIN NEW YORK 1954-1955』にはクライン自身と妻の影が写り込んだ写真を1点新たに加えている。クラインにとって写真を撮ることはカメラの後ろにいることであり、カメラを操作し、現実にくさびを打ち込むことで飛び散ったこの世界の「破片」を集めるようなものなのかもしれないと思う。その時、槌を持った「私」は重要ではなく、偶然に欠けた破片にこそ価値があると思っているのかもしれない。

写真集の歴史を振り返る時、同時代に交差しながら歩んだ対照的な二人の写真家を得たことは重要だと思う。なぜなら、この2冊の写真集がそれぞれ多くの写真家に影響を与えたからである。日本においては、まず『ニューヨーク』が1960年代デビューの写真家たちに衝撃を与えた。森山大道(1938-)、中平卓馬(1938-2015)に与えた影響はとくに有名である。森山はクラインと初めて会った時のことをやや興奮気味に書いている。書き出したこうだ。

「一体、かつての僕ほどウイリアム・クラインと、その写真にシビれ、こだわってしまった男は他に居ないのではなかろうか? 」

そして、写真集『ニューヨーク』から受けた衝撃をこう記している。

「まるで叩きつけるかのごとく、あるいは確からしさを根底からくつがえすかのごとく、ハイ・コントラストで印刷された都市の夥しい映像の断片は、陳腐な形容だが、まことに鮮烈かつ衝撃的に僕の内部に土足で入り込んできた」

(「あのこだわりつづけてきたクラインにとうとう逢った」日本カメラ1980年8月号 森山大道『写真との対話、そして写真から/写真へ』[青弓社]所収)

すでに写真家として活躍していた森山が「背すじにぞっとくるサムシングを覚え、あげく完全にいかれてしまった」と振り返るその衝撃。それから32年後、森山はロンドンの現代美術館テート・モダンでクラインとの二人展「William Klein + Daido Moriyama」(2012)を開くことになる。

同じくクラインに共感を覚えたのが森山大道の「永遠のライバル」中平卓馬である。

中平は批評家でもあるため、『ニューヨーク』を分析的に論じている。クラインの衝撃をそれまでの写真美学を無視したアヴァンギャルドな表現(アレ・ブレ・ボケ、ハイコントラスト、構図の無視)に起因するとしながらも、アメリカの大都市への文明批評といった単純な構図で捉えた批評を「不安定な構図を現代人の不安へ、ざらついた粒子をそのままざらついた人間の心理や情念にダイレクトに結びつけ、あたかも暗号を解読するかのように翻訳し、それで、そのことだけで安心しきったただのコメント」と批判する。そして、クラインは観念を表現しようとする伝統的な芸術の方法を否定したことに意義があると書いている。

「クラインは観念→表現というこの図式を倒立させた。おそらく『ニューヨーク』の製作を思いたった時、クラインの頭をかすめたものは、ニューヨークの歴史学的、政治経済学的、大衆社会論的な意味づけなどではなく、ノー・ファインダー、荒れた粒子、極端なトリミング、等々、によるニューヨークそのものへのアプローチ、要するに方法の優先であったに違いない。文明論の展開などではさらさらなく、文明そのものへの方法的探索の決意であったに違いない」

戦後、しばらくぶりに故郷に帰ったクラインが「写真日記」をつけようとしたという制作動機を思えば、中平の指摘はあたっている。そして、既存の写真美学を壊そうとしたことも。

興味深いことに、中平はクラインを論じるうえでフランクの『アメリカンズ』を引き合いに出している。都市生活者の孤独や、アメリカ文明の行く末を表現した写真なら、『アメリカンズ』の何枚かの写真のほうがよほど優れているというのである。1枚1枚の写真が表現しているものを比較すれば『ニューヨーク』よりも『アメリカンズ』だと。この指摘は、ここまで見てきたように、『ニューヨーク』と『アメリカンズ』の決定的な違いだと言える。

中平のこの論考の核心部分はクラインの視点について書かれた部分だ。『ニューヨーク』の構造は夢の構造に似ているとし、その理由として「夢の中では視点はひとつと限られたわけではなく、ふたつ、みっつ、時無数の視点が同時に存在する」からだとしている。

クラインの撮影方法は写真教育の基本である、ファインダーをのぞいてフレームの四隅を確認してシャッターを切るというセオリーを踏襲していない。ファインダーをのぞかない、いわゆるノー・ファインダー、小型カメラの機動性を生かして下から、上から撮る被写体との距離を一定させず映画のように寄りと引きを組み合わせる。つねに動きながら撮影しているため、必然的にブレる写真が多くなる(一部フラッシュも使っている)。中平はクラインのその視点のブレを写真ならではの表現だと感じた。

(以上、引用は中平卓馬「不動の視点の崩壊―ウィリアム・クライン『ニューヨーク』からの発想」『フォト・クリティカ』1号[1967、日本大学芸術学部写真学科学生会]、その後、『来たるべき言葉のために』[1970、風土社]、『見続ける涯に火が… 批評集成1965-1977』[2007、オシリス]所収)

たしかに中平が指摘する通り、私たちが「作品」と呼ぶ写真は、作者の美学に貫かれたものである。それが1枚で表現できないなら、何枚も積み重ねることで見る者を納得させる。しかし、中平は確たる1人の写真家のものの見方を集めた写真集に疑問を持ち、クラインのやり方に喝采を送ったわけだ。言わば「写真の実存主義」の否定である。

『ニューヨーク』の新しさは写真ならではの多視点にある、と言われればなるほどそのように見ることもできると思う。だが一方では、より構築的な総合芸術の構想でもあっただろう。写真集のデザイン自体をクラインが手がけていることにもそれは表れている。写真は多視点、脱実存的だが、写真集としては実存的なのである。

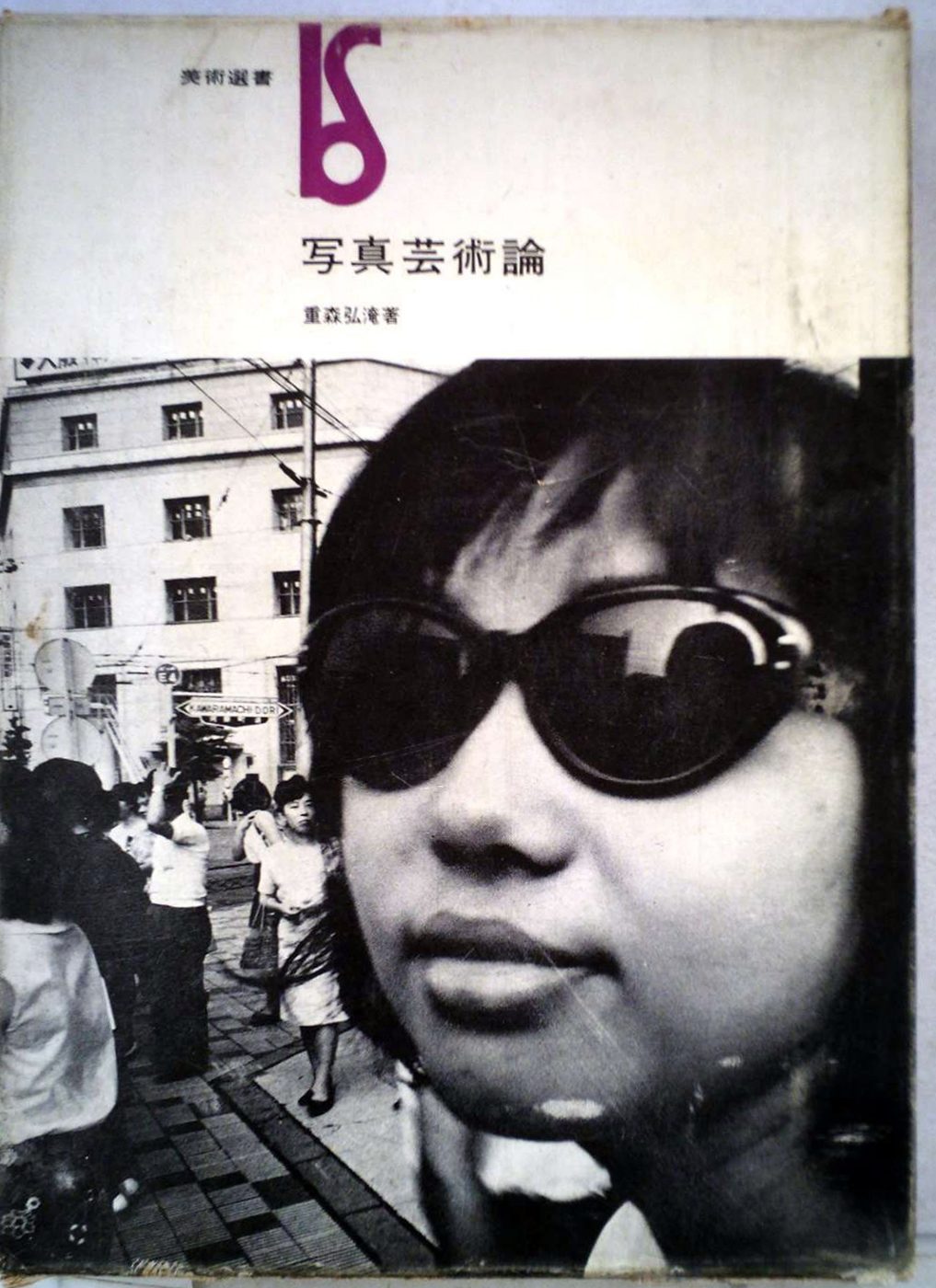

中平は論文中で一般的な『ニューヨーク』評を批判しているが、重森弘淹(1926-92)の評には一定の評価を与えている。写真評論家で、東京綜合写真専門学校を設立した教育者でもあった重森は、クラインとフランクを、ともにそれまで主流だったグラフジャーナリズム、その代表格のマグナム・フォトの写真家たちを乗り越える存在として論じている。

マグナム・フォトはロバート・キャパ(1913-1954)、カルティエ=ブレッソンらによって設立された写真家による写真家のためのエージェンシーだ。グラフジャーナリズムのスター写真家たちが所属し、いまに至るまで超一流の写真家の集まりである。

重森は『写真芸術論』(1967、美術出版社)の中でこんなことを書いている。

『写真芸術論』(1967・美術出版社)

写真は文章に添えられた挿画であり、ことをわかりやすく伝えるためのイラストレーションであるという常識は、マグナムの写真家たちのような個性的な写真家たちをもってしても変えることはできなかった。写真集でも写真には必ずキャプションがついていた。そこへ変革を起こしたのがクラインとフランクだったというのが重森の見立てである。

雑誌では限られたページ数の中で写真とテキストを配し、あるストーリーをつくりだす。写真によるビジュアルインパクトと、文章による説明とで、ある事実とその背後にある問題を読者にわかりやすく伝える。

こうした写真の使い方は現在まで変わらない。テレビのニュース、ネットの記事、動画もこのスタイルをベースに発展しているといっていい。しかし、こうしたストーリー仕立ての説明は本当に現実を表現していると言えるだろうか。簡略化し、わかりやすくしたことで失われたものはないだろうか。重森は『ニューヨーク』についてこう書いている。

「この作品集に充満しているショッキングな映像は発表当初、一種のヴィジュアル・スキャンダリズムとして受け取られた。それほどわれわれの現実にたいする既成のイメージを破壊する力をもっている」(『写真芸術論』1967・美術出版社)

『ニューヨーク』が出た1950年代には、すでにアメリカの人々はメディア(新聞、雑誌、ラジオ映画、テレビ)を通じて現実を知ることがあたりまえになっていた。その後、世界中の人のライフスタイルがそうなるのだが、そうしたメディアの発展と人々の現実に対する認識にくさびを打ち込もうとしたのが『ニューヨーク』だということだろう。

実際、カルティエ=ブレッソンの名作写真集『THE DECISIVE MOMENT(決定的瞬間)』(1952)と『ニューヨーク』を比較すればその違いは明らかである。

Henri Cartier-Bresson『THE DECISIVE MOMENT』(1952・Simon and Schuster)

*カバーの挿画とデザインはアンリ・マティス。フランスで同時出版された。仏版のタイトルは『Images à la sauvette』。

『決定的瞬間』はキャプションはまとめられていて、写真を見る時にはテキスト要素を無視して見ることができる。余白を取り写真のフレームをすべて見せているが、白ページはなく1ページに2枚の写真が配置されるなど写真を詰め込んだ印象がある。しかし『ニューヨーク』に比べればレイアウトも写真の内容も整然としていて、かつ、わかりやすい。

カルティエ=ブレッソンの写真はその多くが雑誌のために撮影された「報道写真」であり、読者が興味を持つトピックを独自の視点で写真として表現したものだ。複数枚ではなく1枚で伝えることが原則で、伝えようとしていることの意図がはっきりしている。

クラインの写真はインパクトはあるが、その1枚が流れる時間の中の任意の瞬間を捉えたものだということが強調され、完結していない。1枚だけ取りだしたら何を伝えようとしているのか判然としない。いや、伝わってくるものはあるのだが、それを言葉にすると都市の混沌やエネルギー、人種民族の交差といったありふれた言葉に回収されてしまう。そうした解釈や理解の仕方をクラインは良しとしていない。

クラインは2012年にビジュアル・カルチャーのオンラインマガジンASXのインタビューに答えて、カルティエ=ブレッソンについてこんなことを語っている。

「彼(カルティエ=ブレッソン)は状況に介入することなく写真を撮っていた。彼は見えないカメラのようだった。私はできるだけ大きなかたちで目立ちたかったんだ。私の美学はニューヨーク・デイリーニュースだった。『ニューヨーク』の時につくりたかったのは、タブロイド紙が凶暴化したような写真集で、グロテスクで、粒子が粗く、過剰な黒さ、残酷なレイアウト、雄たけびのようなタイトルがついた写真集だった。これこそ、ニューヨークにふさわしいものであり、ニューヨークが手に入れるべきものだったんだ」

(William Klein: The New York School – Photographs, 1936-1963 (1992)

Posted on March 14, 2012 by Editorial @ ASX

https://americansuburbx.com/2012/03/william-klein-the-new-york-school-photographs-1936-1963-1992.html)

状況に介入すること。カメラを持った「私」を読者に向かって強調すること。これはグラフジャーナリズムにおける客観的で冷静なアプローチとは真反対である。

カルティエ=ブレッソンが「見えないカメラ」なのかと疑問を持つ方もいると思う。現代の私たちから見れば、カルティエ=ブレッソンはその作家性、撮影スタイルが一つの個性として認められている。しかし、ここでクラインがイメージしているのは戦後のカルティエ=ブレッソンのフォトジャーナリストとしての仕事だろう。

カルティエ=ブレッソンの代表作とされる写真の多くが初期作品であるのは、多くの作家がそうであるように初期衝動で制作した作品が純粋な表現行為だからである。依頼されて現実を表現しようとした写真とはその動機が異なる。卓越した写真家であるカルティエ=ブレッソンの写真それ自体は見事なものだが、プロフェッショナルとして自身を透明化していることもまたたしかである。現実を描くためには、写真家は見えない存在であるべきだというのが世間の一般的な認識でもあった。

クラインはそうした職業的な態度で写真を撮ろうとしなかった。一方、重森はフランクの『アメリカンズ』について、やはりマグナムとの比較からこう述べている。

「あいまい模糊たる現実を構成する個々の事実現象に、いわば輪郭をつけるのがこれまでのリアリズムだとすれば、事実群相互の不連続的連続性を明らかにしてみせたのが、フランクの新しいリアリズムというべきではないのであろうか」

「これまでのリアリズム」とはマグナムに代表されるグラフジャーナリズムのドキュメンタリー写真である。輪郭をつけるというのはストーリーをつくることでわかりやすくするということであろう。しかもことの核心をつくような巧みな写真によって。だが、フランクはそのようなことをしていない。曖昧なものを曖昧なままに、不連続に構成されたのが『アメリカンズ』だというのである。

重森が述べる「不連続」という表現については注意が必要だろう。その不連続とはたんなるバラバラの写真ではなく、実は慎重に組み立てられたものであり、章立てされた中でゆるやかにつながっている。実際にフランクは『アメリカンズ』の編集に1年を費やしている。重森にとっての不連続とは、グラフジャーナリズムのわかりやすいストーリーと比較して、ということである。

たしかに『アメリカンズ』にはある事柄(たとえばモータリゼーション、あるいはテレビ制作、農村の生活、富裕層のパーティなどなど)といったものが持つ「意味」をわかりやすく伝えようとはしていない。

写真の内容については革新的だった『ニューヨーク』でさえ、『アメリカンズ』に比べれば、その構成は説明的である。とくにそれが顕著なのがパレードや祭りのシークエンスと、「銃」をテーマにした2見開きである。どちらも被写体の意味で写真を束ねており伝えようとしていることは明確だ。ほかにも街中のサインばかりを集めたり、橋やビルなどの巨大建築をグラフィカルに表現した写真を集めた見開きもある。

しかし、クライン自身もこの構成には当時から忸怩たるものがあったようだ。先ほど触れたインタビューの中でも最後の章「風景」はニューヨークがどんな街かを伝えるために入れざるをえず、写真の構成に苦労したと語っている。

フランスから最初に出た『ニューヨーク』は、出版社にとっては写真による新しいガイドブックという意図があり、実際に巻末にはマンハッタン島についての記述から始まる簡単なニューヨーク案内が添えられている。『アメリカンズ』が知的大衆向けの百科シリーズの1冊だったように、『ニューヨーク』はやはり知的大衆層への個性的なガイドブックとしてつくられたのである。そしてどちらもセールスはあまりうまくいかなかった。その代わり、国際的な広がりを持ち、『アメリカンズ』は版を重ね、『ニューヨーク』は再編集版がつくられた。

先ほどから何度か触れている『ニューヨーク』の再編集版『WILLIAM KLEIN NEW YORK 1954-1955』は判型を大きくし、章立てをあらため、全ページ裁ち落としになっている。写真のセレクトも変わっていて、省かれた写真、新しく入った写真がある。

オリジナルの1カット目のマンハッタン島の空撮写真は省かれ、男女4人の顔の写真から始まっている。ただし「銃」の部分にはこだわりがあったらしく、新たに写真を加え、4カット4ページから、9カット12ページに増量されている。

章の内訳は「ALBUM(アルバム)/STREETS(ストリート)/5&10/GUN(銃)/I NEED(欲しい)/FUNK(ファンク)/CITY(都市)」。オリジナルよりもすっきりした構成になり、作家の視点が貫かれたことでわかりやすくなったが、中平が指摘したような多視点、夢のような映像という要素は減じたように思う。実存的な、わかりやすいストリート・フォト、都市写真になっている。先ほど述べたように自身と妻の影が写り込んだ写真を入れたことからも、その実存指向がうかがえる。それはある意味で『アメリカンズ』への接近でもある。

『WILLIAM KLEIN NEW YORK 1954-1955』(1995・DEWI LEWIS Publishing)

*クライン自身による『ニューヨーク』の再編集版。写真の入れ替わりが大きくもはや別物。クラインのテキストと各図版へのコメントを収録。

その『アメリカンズ』は1959年のグローヴ・プレス版以降、トリミングの変更、わずかな写真の差し替えなどの微妙な手直しはあるが、ほぼそのままで出版元を変えて版を重ねている。現時点で入手しやすいのはSteidlから出ているものだが、今年の秋にはアメリカのApertureから新版が出るようで、Amazonで予約が始まっている。しかしフランクが亡くなっている以上、そう大きく変わることはないだろう。

『アメリカンズ』の構成は「飛躍」にポイントがあると私は思っている。その「飛躍」は、たとえば、すでに見たように、別の場所の別のできごとをつなぐという飛躍であり、イメージ同士の飛躍である。その飛躍が現実を超えた想像を膨らませる。その方法は言葉と言葉の異化作用を用いる「詩」に似ている。

『アメリカンズ』の決定的な新しさは、写真編集に意識的に「詩」の方法論を持ち込んだことにあった。よく『アメリカンズ』は詩にたとえられるが、それは日本語で詩という時のロマンチックなイメージではない。文芸の最高順位に位置する最高に難易度の高い、そして、賞賛に値する表現方法のことである。詩的と言った時に、それが難解であると受け取られるような、その詩である。

『アメリカンズ』はビートニク世代の詩人、小説家のジャック・ケルアックが序文を書いている。フランクはビートニクの作家たちと交流があり、ケルアックには、『アメリカンズ』の後に短編映画『プル・マイ・デイジー』でナレーションに起用している。

フランクと同時代の文芸との接近は偶然ではない。ビートニクの作家たちが無意識に関心を持ち、常識外れのやり方で言葉を紡ぎ出し、新しい詩を、新しい文章表現による小説をつくりだしたように、フランクもまた、新しい写真言語をつくりだそうとしていた。

ここまででだいぶ長くなってしまった。本来は『ニューヨーク』と『アメリカンズ』の日本の写真集への影響とその影響と現在までの写真集づくりとの関わりを書きたかったのだが、その続きは次回にしたい。この連載では1980年代から現在までの日本の写真集編集について書く試みであり、写真編集者たちへのインタビューの前史を書くのがここ数回の課題である。もう少し写真集の歴史の遡行におつきあいいただきたい。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント