コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

京都で姫野希美へのインタビューを終え、原稿を書き始めるまで間があった。いよいよ締切が迫り、さて、何から書き出せばいいかと思案しているところに、姫野の編集による、つまり、赤々舎の新しい写真集が刊行された。

清水裕貴の『岸』である。

清水裕貴『岸』(2023・赤々舎)

清水裕貴(1984-)は小説家、写真家。私はCHIBA FOTO(2021)の閉業したレストランを展示会場にした作品「COLD SLEEP」を見たことをきっかけに興味を持ち、個展「微睡み硝子」(PGI、2022)や、T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO 2022のフォトマーケットで買った同名の小さな写真とテキストの本(私家版、2020)を読んでいた。

写真とフィクションを交差させ、幻を立体視するような作風は単純に私の好みでもあるのだが、かといって、その世界を十分に理解できていたわけではない。むしろわからないまま宙づりにされて気になり続けている作家だった。

『岸』についても、最初に写真集を最後までめくった時には、水にまつわる作品であること、「微睡み硝子」の写真もあり、水辺の窓という要素が通底するとか、やはり写真とフィクションとの往来を意図しているんだな、と素朴な感想を持ったにすぎない。ここから何が立ち上がって来ているのか、少し時間が経ってみないとわからないなと。

だが、こうして言葉にしようとすると、写真集の見方が変わってくる。

水にまつわる、と書いたが、水が写っているものもあれば、写っていないものもある。しかしどの写真にも水の気配が感じられる。というか、水の気配を探してしまう。荒野に生えた木に水を吸い上げる音を聴くように。撮影者自身の影が入り込んでいる写真が意外と言えば意外だった。写真集全体が、無人称というか、作者の主観を超えたところから撮っているようなところがあるからである。その印象は写真の間に時折挟み込まれる文章によって強化される。

その文章の中で作者は「あなた」に語りかけているようなのだが、その「あなた」は人間ではないようだ。それももしかすると「あなた」ではないかもしれないと思ったりもする。それくらい曖昧な書き方をした「詩」である。現実ではなく想像の世界を描いているようでもあるのだが、言葉は具体的に現実を指し示し、現実との紐帯を失ってはいない。それは写真に写っているものも同様である。

それがなんとも「写真」なのだ。

写っているものは現実。であるしかし、それを見る人は必ずしも現実に起きたことだけを想像するわけではない。写真作品は、むしろ、現実とは別の可能性を見るものに想像させることさえある。

言葉が具体的、現実的だからと言って、描かれている内容が本当のこととは限らないように。

ここまで写真集『岸』について書いてきたが、それはこの写真集が、赤々舎から出されるべくして出されたもののように感じたからだ。

現実を写しているけれど、現実そのものだけではない。それは写真の最大の魅力であり、ミステリでもある。

赤々舎は設立以来、一貫してそうした写真の可能性を切り開こうとしてきたように思う。

赤々舎とその創業者にして編集者でもある姫野希美については、すでに『本をつくる 赤々舎の12年』(産業編集センター編著、2019)という本が出ている。姫野へのロングインタビューと、赤々舎から写真集を出した写真家(浅田政志、石川竜一、奥山由之、藤岡亜弥)へのインタビュー、グラフィックデザイナーの特別寄稿(寄藤文平)で構成された本である。その後、「ほぼ日刊イトイ新聞」の「特集 編集とは何か。11 赤々舎 代表 姫野希美さん(https://www.1101.com/n/s/14editors/kimi_himeno)」でやはりロングインタビューに答えていて、本にも収録されている(奥野武範著『編集とは何か。』2022、星海社新書)。興味のある人はすでに姫野の半生、人となりについて多くのことを知っていると思う。

この稿ではそれらと被ったり被らなかったりしつつ、私の興味、つまり、写真編集とは何かを中心に姫野の言葉を紹介したい。そのため、これまでの連載のように時系列に編集者の歩みを紹介していくという形式は取らない。

とはいえ、まず、最初に聞きたかったのは子供時代のビジュアル体験である。

上記のインタビューで姫野が語っていたのは、大分市の郊外ですごした少女時代に、百人一首に夢中になったこと。のちに早稲田大学大学院博士課程に進み、『新古今和歌集』を研究していたという経歴につながるものである。では、ビジュアルについてどうかと聞くと、美術全集に親しんでいたという。

「父が教員をしていたので、書店から学校に売り込みがあったんだと思うんですが、日本の仏像、世界の彫刻、絵画などの美術全集を定期購読していました。父はもともと文学が好きで初版本の復刻シリーズがあったりしたので、本棚にズラッと並んでいました。私は美術の本がお気に入りで、夕飯を食べた後に熱中して見ていましたね。親はたぶん、インテリアとして、くらいの気持ちで揃えたんだと思いますけど、私はすごく好きでした。絵と文学は、位置付けとしては変わらないですよね、自分の中では」

かつて昭和のインテリ家庭には立派な本棚をしつらえ、ずらりと文学全集や絵画全集、百科事典が並んでいた。私も姫野と世代が近いため、その時代の家の雰囲気には覚えがある。私の家は百科事典しかなかったが、友人の家に行くとずらりと箱入りの本が並んでいた。それもガラス戸がついた重厚な本棚に。そして、その本が取り出されることはめったになさそうでもあった。

しかし、その本に手を伸ばした少女がのちの出版社をおこすことになったというのは本の持つ力であろう。

好きだった画家として、姫野はエゴン・シーレの名前を挙げている。エゴン・シーレは19世紀末から20世紀にかけて活躍したオーストリアの画家。繊細さと過激さが同居し、狂気を帯びた美、とでも言いたくなるような特異な人物像を描いた画家である。

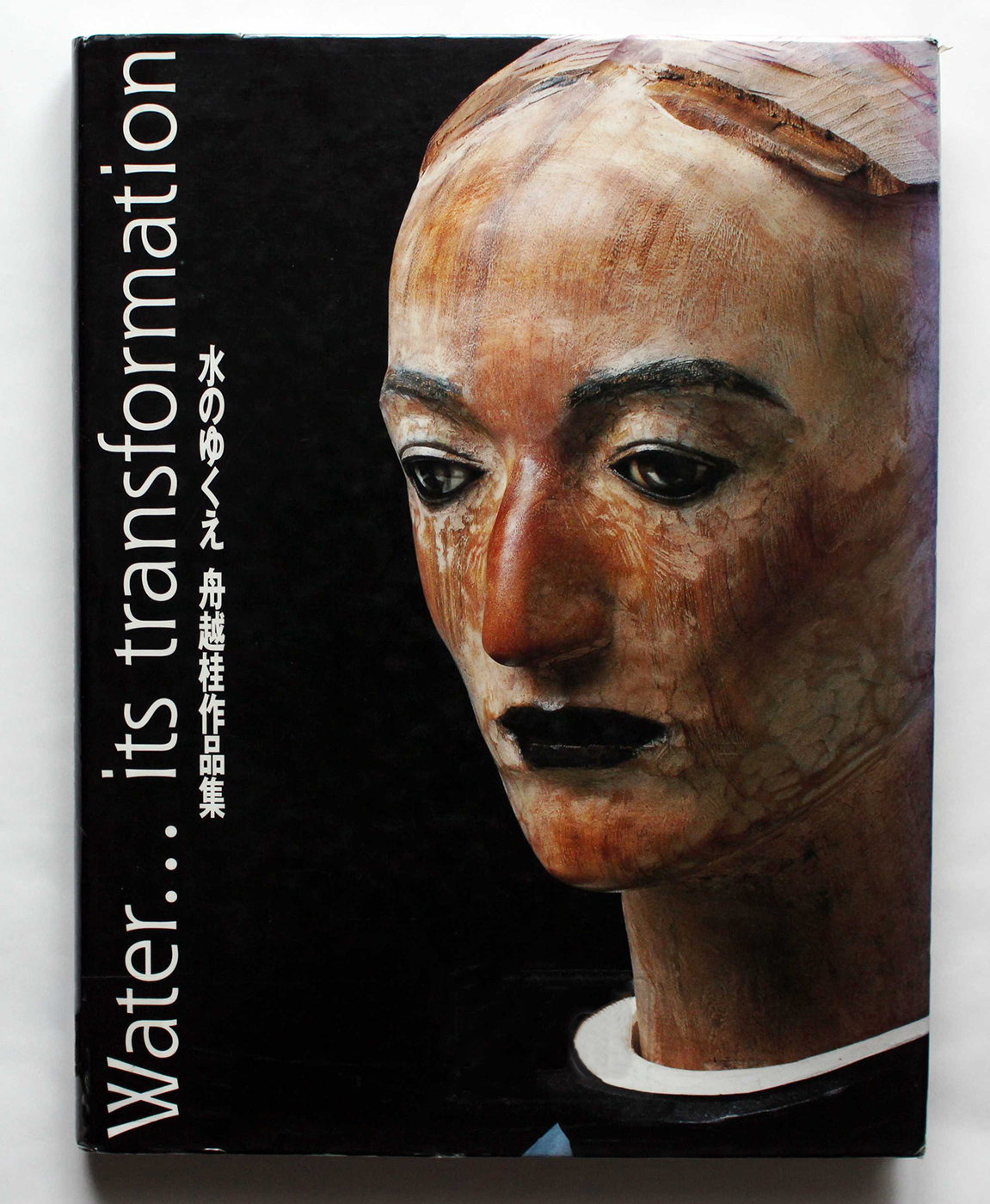

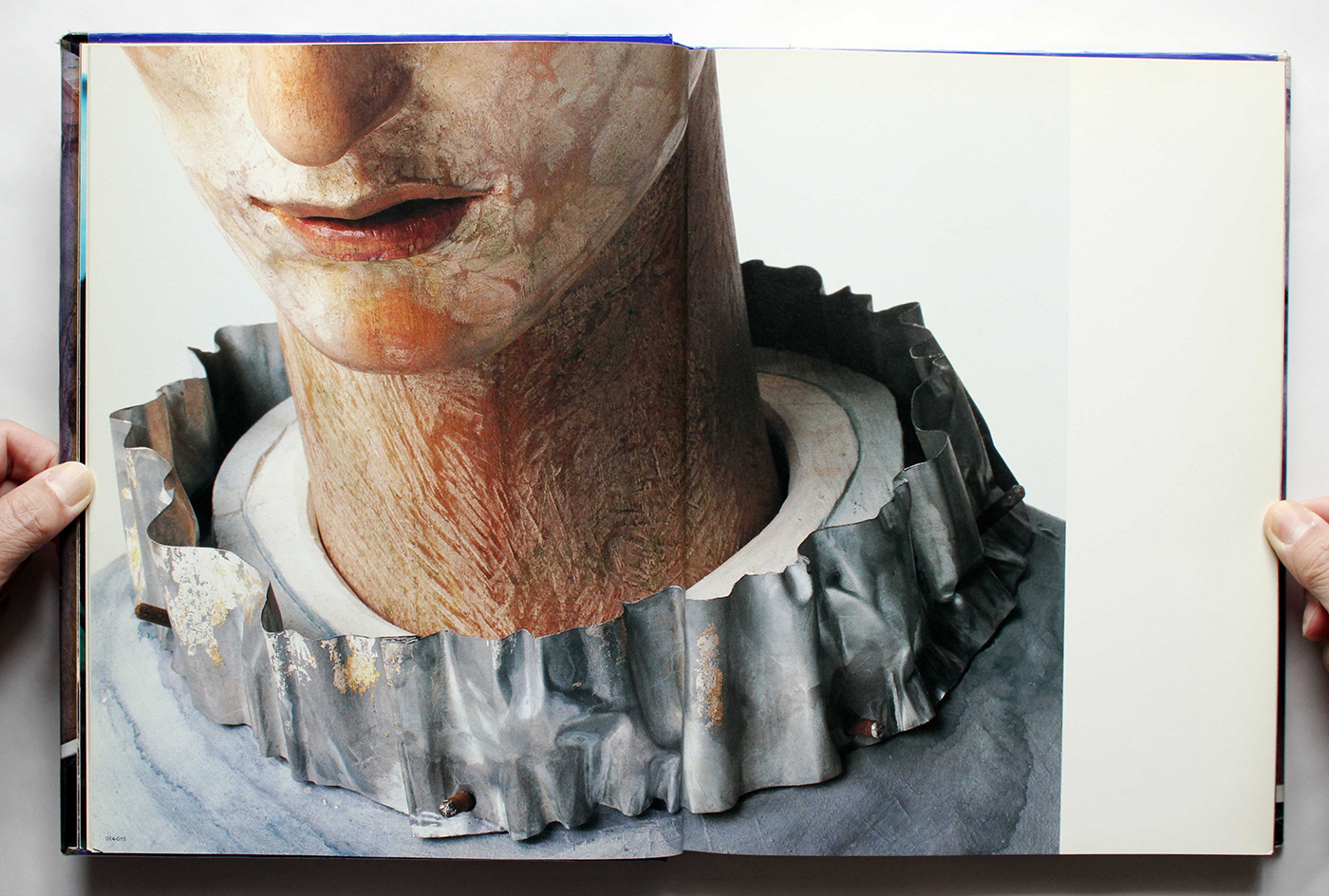

先述したように大学では日本文学を専攻し、大学院で博士課程に進み『新古今集和歌集』を研究。大学院在学中に京都書院でアルバイトをしていたのだが、本の企画を出してみないかと言われて出した企画が通り、彫刻家、舟越桂(1951-)の作品集『『水のゆくえ』(京都書院、1995)の編集を手がけている。彫刻家の作品集の多くがすでに撮影された作品写真を編集するだけなのに対し、この本では彫像を撮り下ろしている。東京のスタジオで1度に数点ずつ、夜までかかって作家とともに撮影に立ち会ったという。すでに知名度のあった彫刻家の作品集とはいえ、手間と予算をかけている。

『水のゆくえ 舟越桂作品集』(1995・京都書院)

「その時はまだ採算のことがまるでわかってなかったからできたんです。撮影料とかスタジオを借りるお金とかを考えずに、こうしたい、と。彫刻はあらゆる角度から見るのに、決まった角度から撮った写真しかないのはおかしい、と思ってたんですよね」

90年代半ば。バブルの余韻が残る時期だったから可能だったのかもしれない。舟越はこの本の制作当時、四十代前半。精力的に作品を制作しているまっただ中だった。

「舟越さんが作家としても人間としても素敵な方なんですよね。撮影に立ち会っていて、あまりにもものを知らなすぎて、内心、汗をかくようなことの連続なんです。だけど、舟越さんやカメラマンの方、まわりがカバーしてくれたんです。今から考えると本当に赤面もので。 舟越さんは当たって、まずドローイングを描いてから彫刻をつくるのですが、その過程でひとりの方から何かを掘り出すようにつくられるんです。そうやって時間をかけてつくった作品を、こっちから撮りたい、光をこうしたいって言っていたわけですから。今から考えると、何を勝手にそんなことを言っていたんだ、みたいな(笑)」

この時は彫刻家であったが、「作家」との出会いであり、しかもそれが共同作業であったことは特筆すべきだろう。

作品は鑑賞者にとっては独立した1個の存在だが、それをつくった作者は生身の人間である。作品を介して作者と出会い、作者と直接会話し、本をつくるという行為は、作者と作品を不即不離のものとして理解するプロセスである。ましてや、スター彫刻家である舟越桂にはその広さと深さがあっただろう。

しかし、姫野はそのまますんなり編集者になったわけではない。大学院在学中にたまたま上海へ行ったことがきっかけで、上海で日本から来る駐在員向けの不動産仲介ビジネスを手がけることになり、中国人の共同経営者と会社を経営する。

しかし二年ほどで、不動産ビジネスが本来の自分がやりたかったことなのかという疑問がわいてくる。上海のエネルギーに魅力を感じたことがきっかけだったとはいえ、そこでしたいことは何なのか。

そして、日本に帰国してきたのと、京都書院にいた旧知の安田英樹が青幻舎を立ち上げるタイミングが重なり、誘われるままに入社した。そこで1990年代の日本写真を代表する写真集の1冊となる、佐内正史の『生きている』(1997)に立ち会うのである。

佐内正史『生きている』(1997・青幻舎)

こうしてざっくりと写真集づくりに携わるまでの姫野の半生を振り返ると「ぶっ飛んでいる」と言いたくなるが、よくよく考えれば筋は通っているというか、よく言われる「人生に無駄なことなどない」という言葉を地で行っているようにも思う。

そもそも和歌と写真集には似たところがある。俳句が写真に似ているとはよく言われることで、それは近代俳句をつくった正岡子規が「写生」をモットーとし、その影響が強いからだ。

しかし、写真は俳句のみならず詩歌全般と似たところがある。

詩歌に使われる言葉はそれがありふれた言葉であっても、その言葉への思い込みをいったん解体し、再構築することで新たな世界をつくり出す。

写真も写っているものがよく知っているものだとしても、写真になったことで私たちの見ることの習慣に一撃を加え、別の見方がありえることを示すから「作品」になる。

和歌や詩、俳句が、言葉の一つ一つを吟味し積み重ねていくように、写真もまた一枚一枚を積み重ねることで写真集という世界を立ち上げる。

「“意味ではない”っていうところも似てますよね、単なる意味ではない。子供の頃、“桜が散った”なんていう歌に込められた思いがこれほど豊かだっていうことが不思議でしたし、自分がなぜその言葉に反応するのかということが謎だったんです」

佐内正史(1968-)の『生きている』はグラフィックデザイナー、造本家の町口覚(1971-)の売り込みだった。

『生きている』については町口覚から聞いた話が印象に残っている。

町口と佐内は『生きている』をつくることに時間をかけていて、ある時は温泉に場所を移して写真を検討し、それも、湯に浸かりながら、何ページ目の××と、何ページ目の××を入れ替えたほうがいいとか、そらで写真の移動を話せるほどダミーづくに力を入れていた。

完成に近いダミーを見せてもらったが、ほぼできあがった写真集と同じだった。

姫野のところに持ち込まれた時も、すでにほぼ完成形に近かったという。

「ただタイトルはまだ決まっていなかったですね。出版が決まってから、たくさんのタイトル案が送られてきました。それは佐内さんとマッチ(町口覚)で考えて、出版社的にどれがいいか、みたいな相談という感じだったんですけど」

町口は写真家とかなり突っ込んだコミュニケーションを取り、そのうえで、写真の構成まで手がける。そのため、写真家と町口がいれば写真集はできてしまう。実際、のちに町口はbookshop Mというレーベルを立ち上げ、パリフォトに毎年出展するようになるのだが、この時はまだ出版社から写真集を出すために企画を売り込んでいた。

1990年代までは、出版取次を通して全国に配本するというシステムが絶対的だった。インターネット元年がWindows95が発売された1995年、Amazonの日本上陸は2000年11月。本をネットで買うことが当たり前になったのは2000年代前半からである。

「マッチからのダミーと写真を見せられて、即やろうということにはなったんですが、青幻舎はまだできたばかりの出版社でした。新人作家の写真集、それも作家の写真集は出したことがない。これが果たして、商品として──って言い方はよくないかもしれないけれど──読者にどのような迎え入れられ方をするか、見当もつかなかったですね。発売された時には、私も含めた社員が本屋さんの柱の影から平積みされている『生きている』を見て、レジまで行ったけど、戻ったとか、社内でそんな話をしていました」

青幻舎は1995年10月に設立1冊目は数寄屋建築の第一人者の作品集『匠技 −大工・中村外二の仕事—』(1996)で、定価5万円の豪華本2000部を完売したことが話題を呼んだ。出版理念は「当代の芸術の存在感を顕す」。今では美術出版の大手として存在感を増している。

しかし『生きている』が出る当時はまだ創業期。『花すがた : 和紙人形中西京子の世界』(1996)、『錦織寺 : 親鸞聖人御足跡の本山』(1996)などいずれも写真が豊富な本ではあったが、写真集というわけではない。写真集としては、クロード・アレキサンドル(1940-1999)の『ピエトラガラ写真集』(1996)、魚返一真(1955-)写真集『オールガール』(1996)があったが、前者はフランスのバレエ・ダンサー、後者は若い女性たちと、被写体が統一されていた。

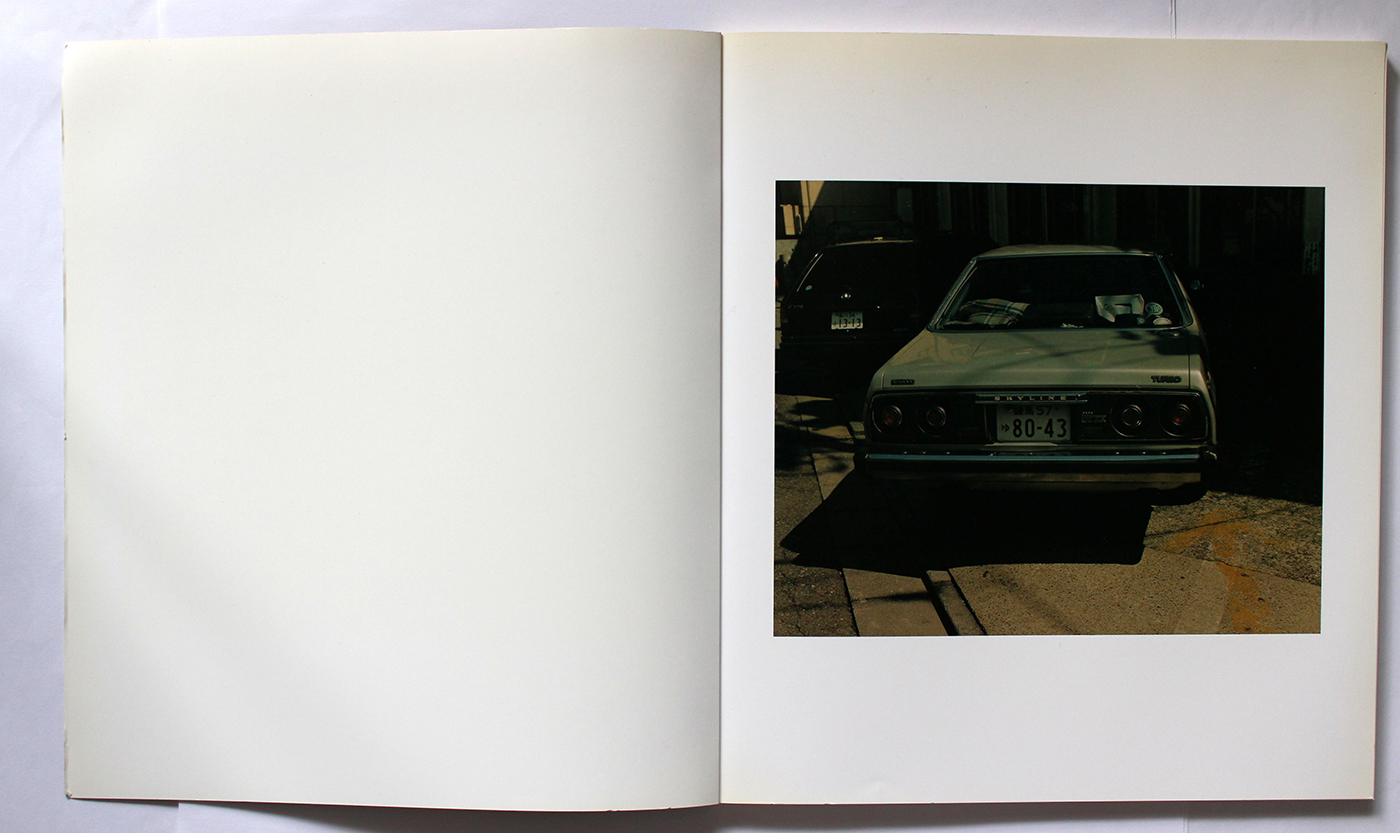

しかし『生きている』はそうではない。

駐車場に駐まっているクラシックな日産スカイライン。アパートの手前にある一軒家の駐車スペースで、麦わら帽子をかぶった人が植木に水をやっている。住宅地の人もクルマも通っていない一本道と、家の塀、空に白い雲が写るモノクロ写真。空に舞う二羽の鳥は画面そのものがオレンジだ。その隣の写真はオレンジ色の瓦が印象的なクルマやロボットのデザインを思わせるマンション(?)。

まるで脈絡がない。

カラーと黒白、オレンジのモノトーンの写真と、使われている技法も違う。だが、不思議と引き込まれ、ページをめくって次の写真を見たくなる。この吸引力は一体なんだろう。

姫野が佐内の写真を見た最初の印象について「私はもう、ただ驚いてましたけどね」とぽつりと言ったのには同感しかない。

というのも、『生きている』のインパクトをリアルタイムで経験しているからだ。私も書店に並んでわりと早い時期に買ったと思う(たしか青山ブックセンター六本木店で)。

同世代の写真家の作品、という感じがした。

それまでも写真集は見ていたが、この写真集に関しては解説が不要というか、見ればわかるというか。写真について、言葉はいらない、と感じたのは初めてだったかもしれない。

巻末に写真評論家の飯沢耕太郎(1954-)が文章を寄せているが、解説ではなく詩だというのもこの写真集らしいところで、本全体が意味に対して反抗しているようなところがあった。『生きている』というタイトルはその象徴である(翌年、佐内は『わからない』[光琳社出版、1988]という写真集を出している)。

わからないけれど、面白い。それが『生きている』の衝撃だった。

「ふと気がつくと、メディアから取材の依頼が来ていました。私たちが仕掛けたということではなく。原宿でレコードジャケットみたいな写真集を抱えた若者と何人もすれ違ったんだけど、あれはなんだろうと思って、と取材に来た人たちに言われたりしましたね」

姫野にとっても『生きている』は写真に興味を持つきっかけになった。

「写ってるものは、電柱とかホースとかガードレールなんですが、自分もこのまなざしを知っているという感触がありました。 『生きている』は、あの時代の若い人たちが写真でのコミュニケーション方法を手に入れた瞬間だったと思うんです。だから、あれから『SWITCH』や『CUT』『STUDIO VOICE』『ROCKIN’ON JAPAN』とか、雑誌が新しい写真家を起用して誌面をつくったんだと思います」

1990年代は雑誌が若者文化とシンクロしていた最後の時代でもある。その象徴が佐内を始めとする90年代にデビューした写真家たちだったのだ。

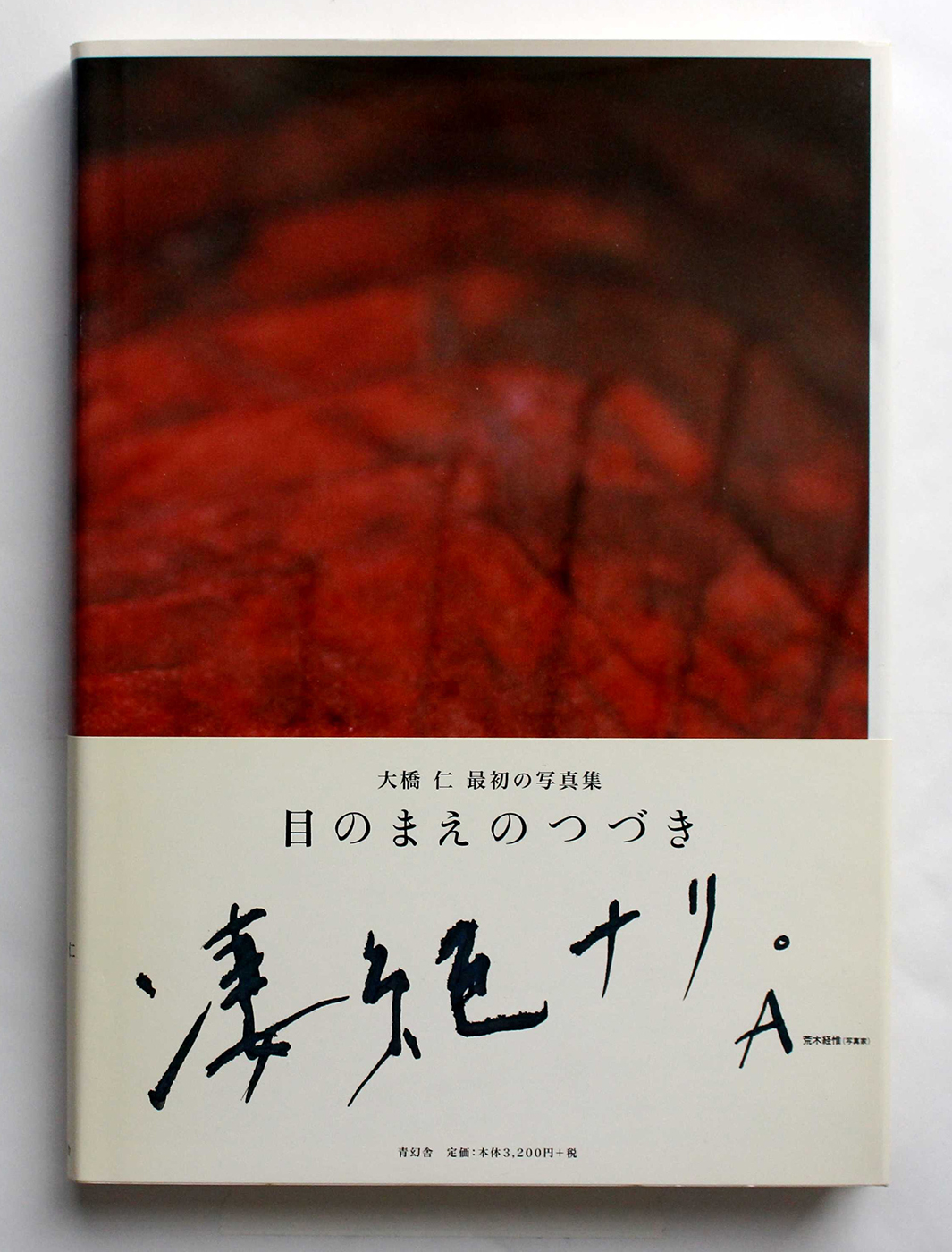

『生きている』に続いて、姫野が青幻舎で立ち会った写真集が大橋仁(1972-)の『目のまえのつづき』(1999)である。

大橋仁『目のまえのつづき』(1999・青幻舎)

「佐内正史写真集『生きている』の静かな衝撃波から3年。満を持して、今、今世紀最後にして最強の新人、大橋仁を送り出す。」という惹句がオビ(裏)に記されている。

私はこの写真集が出た時『季刊クラシックカメラ』の編集をやっていた。著者の一人だった写真家の田村彰英(1947-)から「すげえ写真家がいるんだよ」と紹介されたのが大橋仁だった。田村は町口覚から『目のまえのつづき』を見せられたと言っていた。『生きている』同様、『目のまえのつづき』も町口のデザインで、青幻舎に企画を持ち込んだのも町口だった。

私も『目のまえのつづき』を見て驚嘆した。

恋人と思われる女性との性的な関係と、身体が不自由な中高年男性の死への接近とそこからの生還。同じ場面の同じフレーミングの写真がコマ送りのように連続し、臨場感を高めている。映画のようでありながら、写真でしか味わえない高揚感がたしかに感じられた。

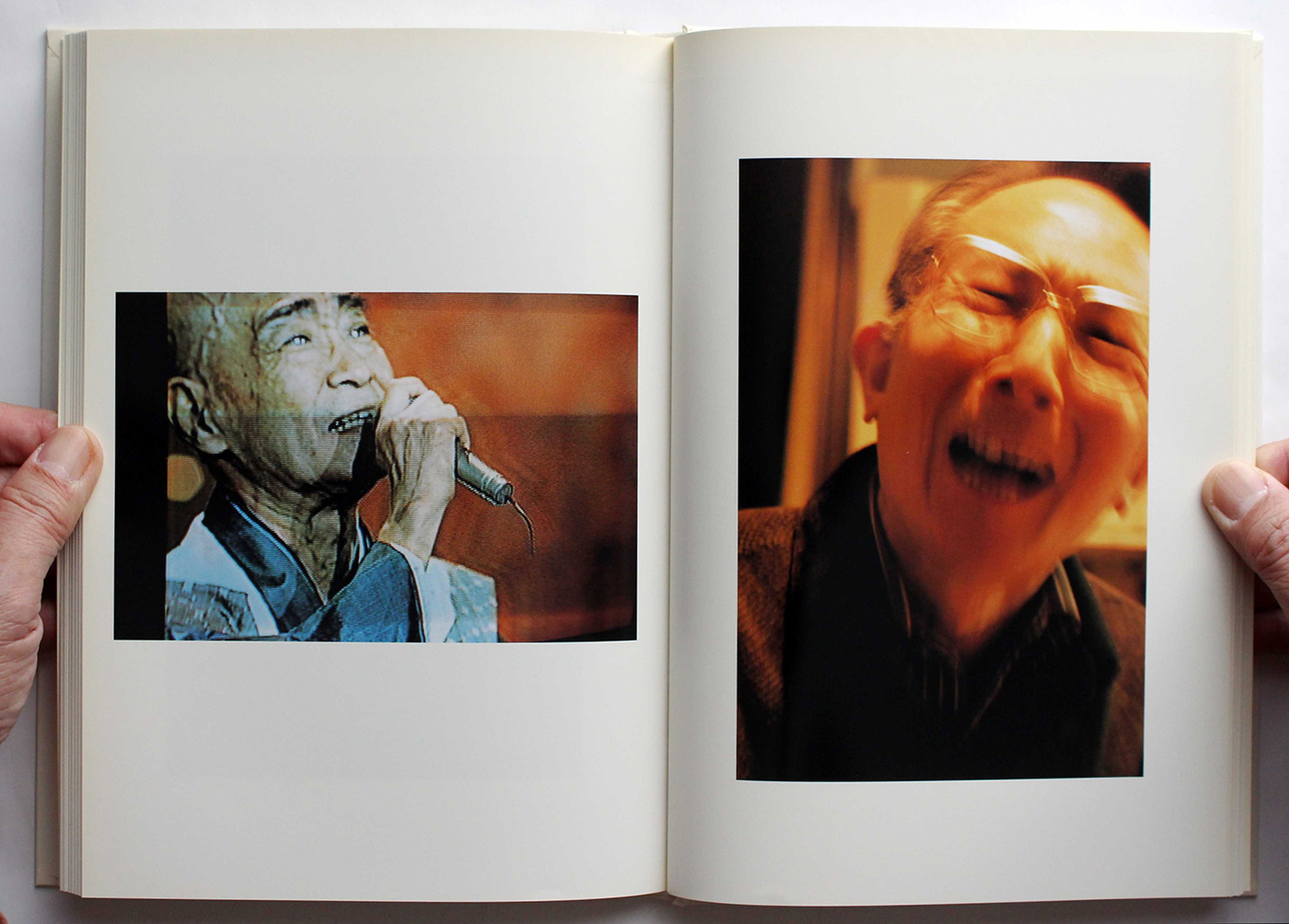

テレビの画面で熱唱するベテラン歌手と、その歌手の歌声にシンクロするように激してくる男性。若い写真家はどのような状態でシャッターを切ったのだろう。映画のようにカメラを意識することなく見るのではなく、そこにはカメラを持った人物がたしかにいて、この状況をファインダー越しに見ているのだ。

たしかに「すげえ写真家」だなと思い、わずか6ページほどだったが、大橋に写真を自由に撮ってほしいと依頼した。私が大橋仁と会ったのは二回ほどで後にも先にもこの仕事の時だけなのだが、どこか得たいのしれない大きさのようなものがあり、その印象はのちに型破りな写真集をつくった写真家のイメージとぴったり重なっている。

「あの写真集はもう、一口では言えないくらいいろいろあった本です。私が知らないとこでもあったと思います。大橋さんの恋人との関係や、義理のお父さんの自殺未遂という、家族を題材にしていることもありましたし、大橋さんにとって初めての写真集ということもあったでしょう。写真集についてのこだわりもあって、印刷が1カ月ぐらいかかったんですよ。写真が光沢で余白がマットという印刷を実現するのが難しくて。マットとグロスの境目をピタッと合わせたいと。でもどうしても、ずれちゃうんですよ。マッチの尽力で最後にはできたんですけどね」

言われてみて、あらためて写真集から受けた、写真が立ち上げってくるような印象を思い出した。家に帰って本棚から出して確認すると、たしかに写真のエッジが立っている。血まみれのシーツがグロテスクではなく、美しいと感じる色に仕上がっているのもその結果かもしれない。

佐内正史、大橋仁、そしてグラフィック・デザイナーの町口覚。この三人との仕事が姫野を写真集の世界に誘い込んだことになる。それはなぜだったのか。

「一つは写真がもたらすコミュニケーションのすごさを知ったことです。強烈な驚きでした。とくに『目のまえのつづき』は、個人的な体験を題材にしているという点では私小説的でありながら、でも決して閉じているわけではなく、映画のように開かれてもいます。他人の頭の中をのぞき込んだような衝撃がありました。目の前にある具体的なことと、頭の中の抽象的なことが同時進行で走っていく。そういう表現物はそれまで知らなかったんです。今見ても『目のまえのつづき』はすごい本だなと思いますね」

それ驚きは、『目のまえのつづき』に収録された、セックスの後の精液の静けさや、うろこのように見える血に染まったシーツといった、写真に写っているものの衝撃ではなかった。

「出来事としての鮮烈さよりも、むしろその構造がすごいと思っていました。写真というものが持っている構造でもあるし、大橋さんがつくり出した作品の構造でもある。しかもその背景にある大橋さんの考え方がまた強烈でした。とくに生死に関わる考え方には大きな影響を受けたと思います。大橋さんとは『目のまえのつづき』の後に、トークショーなどのイベントもいろいろやりましたから。各地を回ったりすると話す機会がたくさんあって、なんでもない話をしている時のことをよく覚えています」

姫野が話してくれたエピソードはたとえばこんな話である。

喫茶店で何か頼む時に「コーヒー」と注文する。そのこと1つについて、それは「コーヒー」を頼むという意思である。そこにはその人の意思がまるごと乗っかっている、と大橋は言ったという。

「コーヒーを頼む一言にすべての意志が乗るというのは、たとえば、シャッターを押す時の指に、その人のすべてがあるということと似ていると思いました。それが論理的な選択じゃなかったとしても、その時に選択したことは間違いない。大橋さん自身にそういう選択の連続を積み重ねている感じがあったんです」

シャッターを押すその指に何を乗せているか? そのエピソードを聞いて『目のまえのつづき』を見返すと、連続してシャッターを切っているという行為そのものが持つ切迫感の源に触れたような気がする。

作家と対話することは作品への理解を深めることにつながる。しかしそれが単なる読者、鑑賞者ではなく、編集者であれば、その理解を写真集というかたちにして、不特定多数の人々に届けなくてはならない。そのためにはどうしても時間がかかる。

「赤々舎になってからですけど、写真集をつくる時は、出そうと決めた時には、まだ全部の写真が揃ってないケースの方がはるかに多いんですよ」

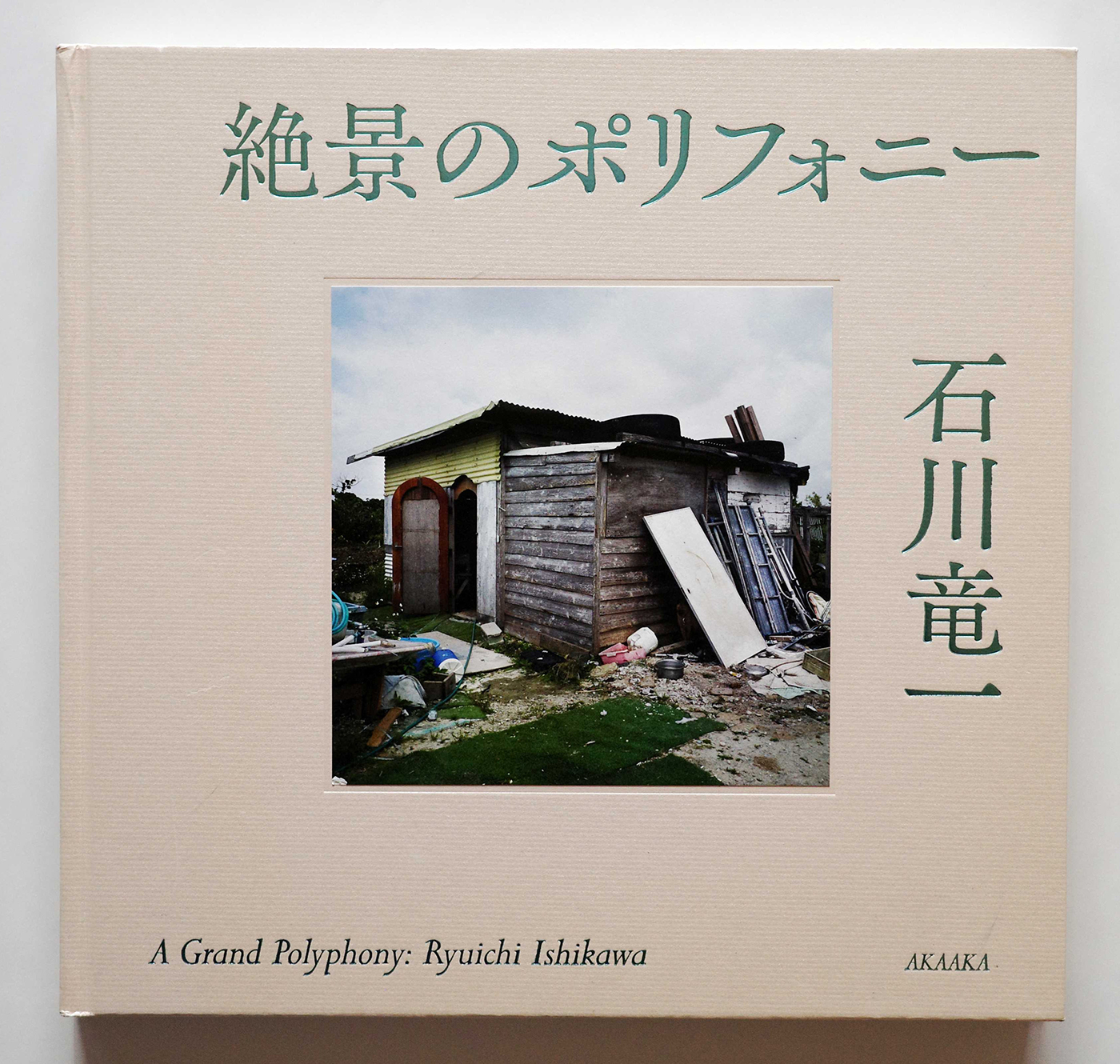

そのケースの一例として挙げてくれたのが、石川竜一(1984-)のデビュー作『絶景のポリフォニー』(2014)と同時発売された『okinawan portraits 2010-2012』(以下「okinawan portraits 」)である。

石川竜一『絶景のポリフォニー』(2014・赤々舎)

「石川さんはすでに私家版として、大きな写真集をつくっていたんですが、私はそれをそのまま出版しようとは思わなかったんです。とにかくギリギリまで 何かがいっぱいになるまで待ちたいなと。その後に、石川さんからすごい量の写真を小さいプリントで見せてもらいました。そうしたら、結果的に『okinawan portraits』もできてしまった。あれは石川さん自身も考えてなかったことでした」

石川竜一『okinawan portraits 2010-2012』(2014・赤々舎)

新人写真家の写真集が二冊同時に発売される。すでに石川竜一は知る人ぞ知る存在ではあったが、やはり例外的な出来事である。過去に川内倫子(1972-)が最初の写真集を3冊(『うたたね』『花火』『花子』リトル・モア、2001)同時発売したというという前例はあったが、その衝撃とはまた異なる種類のものだった。

川内の場合は、『うたたね』は日常の中からすくい上げたスナップ、『花火』は花火という主題をコンセプチュアルに撮影したもの、『花子』は障害を持つ女性を主人公に、ドキュメンタリー映画と並行して撮影された作品、とそれぞれ性格を異にする写真集として、同時に出すことが川内倫子という作家の多面性が表現されていた。

一方、石川の場合は『絶景のポリフォニー』と『okinawan portraits』の間にはくっきりとした境界線が引かれておらず、両者の関係をどう読み取るべきかという謎があったように思う。

なぜ、二冊同時発売になったのか。その理由を姫野はこう述べる。

「『絶景のポリフォニー』の編集が進んでいって、だんだんとできあがっていく時に、 このスナップが生まれてくるのはどうしてなのかなと、考えるようになったんです。その時に、ただ路上でスナップをしているだけじゃない。路上で出会った人と向き合って撮っている時間が大事なんじゃないか──そう思ったんですね。それでポートレートをまとめた『okinawan portraits』を同時に出そうと思いつきました」

それは石川竜一をどんな写真家として世に出すかということとも関わっていた。

「もしも『絶景のポリフォニー』だけを出した時に、石川竜一はストリート・スナップの写真家だと思われるかもしれないという危惧がありました。この人の写真は、そういう単純なジャンル分けでくくれるものでは絶対にない。でも、どんな写真集を最初に出したかで写真家のイメージが決まってしまう。 それは避けたい。それで両方同時に出したいという気持ちが生まれたんです」

日本はスナップ写真の国である。

日本を代表する写真家といえば、森山大道(1938-)、荒木経惟(1940-)、石内都(1947−)、川内倫子……。それぞれ直感的に撮影したスナップショットが技法の中心になっている。

しかし、スナップとスナップ以外の境界は実は曖昧でもある。ギャリー・ウィノグランドが「一枚の写真を見てそれがどう撮られたか、誰にもわからんでしょう。写真を見ただけではね」と言ったという逸話(「カメラ毎日」1977年1月号。山岸章二によるインタビュー)もあるように。

だが、私たち見る側は慣習的にスナップ、ポートレートを分けて見ている。

『絶景のポリフォニー』と『okinawan portraits』は写真集としてのルックスも違う。『絶景のポリフォニー』のほうが一回り大きく(285×297mm)表紙に写真が使われている。『okinawan portraits』(245×255mm)は青一色の表紙である(デザインはどちらも町口景[1975-])。

写真集の内容は、『絶景のポリフォニー』は人物あり、モノあり、風景あり、路上あり、私生活らしきものがあり、出来事ありと混沌そのもの。『okinawan portraits』はすべて人物写真で、カメラを意識している人が写っている。一対一で向き合ったカメラ目線の写真だ。

『絶景のポリフォニー』は沖縄という場所のあらゆるものにカメラを向けているような貪欲さがあり、石川の作家としてのスケールの大きさがよくわかる。

『okinawan portraits』からも写真にかける狂的ともいえる情熱が伝わってくるが、それがポートレートという枠組みによってきれいにまとまっている。ゆえに、私は刊行当時、どちらかというと判型が少し小さめでまとまりのよい、しかし、爆弾が埋められているような『okinawan portraits』を好んでよくページを開いていた。私自身が石川の真骨頂はポートレート写真だと思っていたからという理由もある。

しかし、今、あらためて見ると、『絶景のポリフォニー』のなんでもありの混沌こそ、石川竜一の本質だったと思う。『絶景のポリフォニー』の中にはカメラ目線のポートレートも収録されていて、『okinawan portraits』的な世界も内包しているからである。しかし、出版当時は、たとえばポートレートで1冊、それ以外で1冊、という分け方をしなかったのかという疑問も漠然と持っていた。

「石川さんの中でスナップもポートレートももともと混じっていたと思うんです。その境界も曖昧だった。 最新作の『zk』ではかなりそこのところを意識していると思います。『zk』は『絶景のポリフォニー』を直接的には受け継いでるんですが、ポートレートと、スナップの境目っていうのを、意図的に行き来していると思います」

『zk』(赤々舎、2022)には『絶景のポリフォニー』と同様、石川の目がとらえたものを捕まえたイメージが集められている。しかもそこにテレビ画面の複写や、デジタル写真のバグらしきものなど、現実だけでなく現実をメディア化した世界まで視野に入れて、現代社会に対するアイロニカルな批評性がうかがえる。

石川竜一『zk』(2022・赤々舎)

写真の要素が増えると言うことは編集の可能性が広がると言うことでもある。『zk』では、長い時間の間に、石川が50 パターンを優に超える「並び」をつくり、pdfで送ってきたという。

「私に見せていない、マイナーチェンジしたものを入れればもっとつくっていたんじゃないでしょうか。それが送られてくるたびに、電話して、あーだこーだこーだ言って、 ようやく二人がつくりたいものが合ってくる、みたいなプロセスでつくりましたね。そうやってやりとりをしていると、ここで大きく変わったな、という瞬間があるんです」

石川は『zk』のほかに、『okinawan portraits』の続編、『okinawan portraits 2012-2016』(2016)など、ベースとなる沖縄の写真を撮り続けながら、自然の中に分け入って「命」の根源に迫ろうとするポートフォリオ形式の写真集『いのちのうちがわ』(2021)を出すなど、着実に世界を広げている。

一人の写真家の世界を探り、その可能性を写真集というかたちで示す。それは作家の写真集というもののありかたの1つの理想だろう。

次回は赤々舎のこれまでの写真集をいくつかとりあげ、その編集プロセスを通して、姫野の写真編集についての考え方を明らかにしていきたい。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント