コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

写真集について「編集」という側面から考えてみたい──それがこの連載のスタート地点だった。

そこで、これまで私が影響を受けてきた写真集の作り手たち、それも「編集」を手がけてきた方たちに話を聞き、その言葉を補足する目的で、写真集がどのように注目され、評価されてきたかについても紹介してきた。

連載当初から話を聞きたいと思っていた一人がオシリスの澤田陽子さんである。しかし、取材の了解がもらえなかった。理由ははっきりしないのだが、個人的に知っている澤田さんの印象と、これまで編集者として黒衣に徹してきたことを思うと不思議ではないとも思う。私が知る限り、澤田さんがメディアのインタビューに応じたことはないし、トークショーの司会や聞き手などを務められたという話も聞かない(海外ではあるようだ)。編集者が舞台裏を語るより、すでに刊行されている写真集や本を見てもらいたいという考え方なのかもしれない。

しかし、ではオシリスの写真集を紹介しないままでいいのかと考えると、それも心残りである。

そこで、今回はオシリスの写真集とその前史を刊行物を手がかりに紹介することにした。(以下、敬称略)

オシリスとはどんな出版社なのか。

公式サイト(http://www.osiris.co.jp/)には「OSIRIS」のロゴに「for photography and literature」とある。また「出版」のほかに「写真家のエージェント業務」が案内されている。

「出版」には、1990年から95年まで刊行されていた写真雑誌『deja-vu(デジャ=ヴュ)』(No.1〜20)のほか、叢書〈フォト・リーヴル〉の5冊(笠井爾示・笠井叡『ダンス・ドゥーブル』、篠山紀信『写真は戦争だ!』、八角聡仁編『荒木経惟の写真術』、港千尋『写真という出来事──クロニクル1988-1994』、倉石信乃『反写真論』)が挙げられ、写真集は荒木経惟の『skyscapes』から題府基之『Holy Onion』まで34冊が並んでいる。34冊の写真集のうち24冊はいまもオシリスに直接注文できる(2024/09/01現在)。

このリストを見ると、ほとんどの本が手元にある。あらためて私がオシリスの出版物から受けた影響の大きさを実感した。

このうち、季刊で発行されていた写真雑誌『デジャ=ヴュ』と〈フォト・リーヴル〉の5冊は(株)フォトプラネットの発行物である。

フォトプラネットについては、『デジャ=ヴュ』の創刊から15号まで編集長を務めた写真評論家の飯沢耕太郎(1954-)が、編集長退任を告げる記事(『デジャ=ヴュ』No.15)を書いている『デジャ=ヴュ』創刊のいきさつを簡潔に述べているので引用しよう。

「『デジャ=ヴュ』の創刊の話がもちあがったのは、89年の夏頃だった。最初は僕と同居人の土岐小百合(フォトプラネットの初代社長)の2人のやりとりから生まれたぽんやりしたアイディアだったが、デザイナーの駒形克己氏、フォトプラネットの現社長の澤田陽子さん、校正をお願いしている富田茂男氏などとの出会いがあり、山陽国策パルプ(現日本製紙)や金羊社のご協力もいただいて、みるみるうちに形ができていった」

(『デジャ=ヴュ』No.15 飯沢耕太郎「ハロー・グッドバイ、読者の皆様へ」)

飯沢はこの稿で「実のところ、これまでも編集長という書きではあったが、実質的な『編集』の作業はほとんどやってこなかった。面倒な手配や原整理はすべてスタッフまかせだった」とも書いている。その実質的な編集作業を中心になって担ったのが澤田陽子だったのだろう。澤田は飯沢から編集長を引き継ぐ。発行人のクレジットはNo.12から澤田になっているから、編集長より前にフォトプラネットの二代目社長を引き受けていた。

ちなみに初代社長の土岐小百合(1954-)は、その後、コミュニケーションアーティスト「ときたま」としての活動や、飯沢耕太郎の蔵書約5,000冊と食事を楽しめる写真集食堂めぐたまを立ち上げている。写真家としての一面もあり、2020年には写真集『たね』を発表した。

澤田は『デジャ=ヴュ』No.17からNo.19まで編集長を務め、最終号となったNo.20のみ批評家の八角聡仁(1963-)が編集長を務めている。八角はそれ以前から『デジャ=ヴュ』に寄稿したり「編集協力」のクレジットされていて関わりが深かった。

『デジャ=ヴュ』は1990年代の写真ブームにおいて重要な役割を果たした写真雑誌である。日本には戦前の『光画』のような例外を除けば純粋な「写真雑誌」は存在しなかった。あったのは「カメラ雑誌」だ。ドイツに続いて世界にカメラを供給するメーカーがいくつも生まれた「カメラ大国」のこの国では、写真文化を育てることもカメラメーカーのマーケティングの一環だった。

たとえばそれはカメラ雑誌に広告を出すことであり、カメラメーカーの名を冠した写真ギャラリーを運営することである。初心者向けの写真教室、写真コンテストもそうだ。そのおかげで日本の写真人口は増え、数多くの写真家を輩出した。

しかしカメラ雑誌の限界もあった。カメラを買って「撮る」ことがメインテーマのカメラ雑誌は、写真作品を「見る」ことが後回しになった。1960年代の『カメラ毎日』のように海外の写真表現の動向をいちはやく日本に紹介したり、『アサヒカメラ』『日本カメラ』を発表の場とした写真作家も数多くいるが、あくまで主役はカメラだったのだ。

しかし『デジャ=ヴュ』は写真作家の作品を紹介することに誌面のほとんどを割き、残りは写真についての論考および海外動向を含めたニュースで構成され、純粋な写真雑誌だった。同時代の意欲的な作家の作品を紹介することはもちろん、写真史上の重要作家の再評価や、歴史的事実の発掘も行っており、荒木経惟(1940-)や『プロヴォーク』、牛腸茂雄(1946-1983)、安井仲治(1903-1942)、猪瀬光(1960-)の特集号など、いま読んでもその価値が色あせるどころか、貴重な資料として存在感を増している。写真に関心を持つ人なら、『デジャ=ヴュ』の数冊は本棚にあるのではないだろうか。

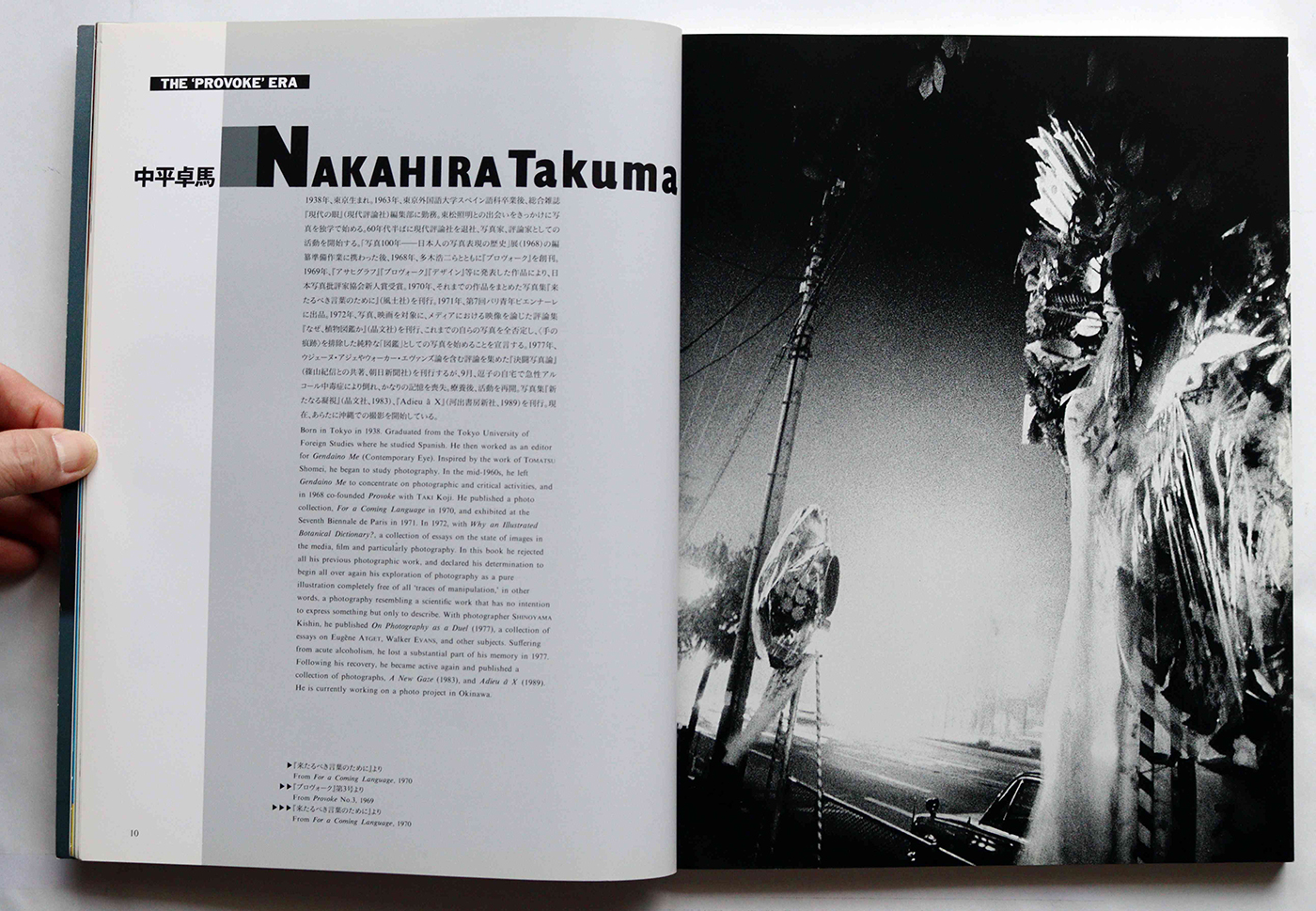

『デジャ=ヴュ』No.14 特集「『プロヴォーク』の時代」(フォトプラネット、1993)

『デジャ=ヴュ』創刊は1990年。こうしたハイブロウな雑誌が成立した背景にはバブル景気後半の経済的余裕があった。また、この時期は相次いで写真をコレクションする美術館が開館したこともあり、アートとしての写真に注目が集まっていた。また、日本の出版点数が右肩上がりで、かつ写真を使ったビジュアル誌が人気を博していたという理由もあるだろう。

さらには、写真の印刷技術を磨き、高級な印刷物をつくる素材として写真が適していたこともある。『デジャ=ヴュ』に製紙会社と印刷会社が協力していたのもそのためだ。私は1990年代に就職情報会社で人材採用の広告ツール(入社案内やDM)をつくっていたが、『デジャ=ヴュ』の印刷を手がけていた金羊社はクォリティの高い印刷物をつくることで有名だった。その根拠となっていたのが『デジャ=ヴュ』で、おそらく当時、印刷物に関わる人びとは『デジャ=ヴュ』を見ていたと思う。も毎号ではないが、『デジャ=ヴュ』を読んでいた読者の一人である。

オシリスのリストにはないが、『デジャ=ヴュ』には2冊の「別冊」がある。

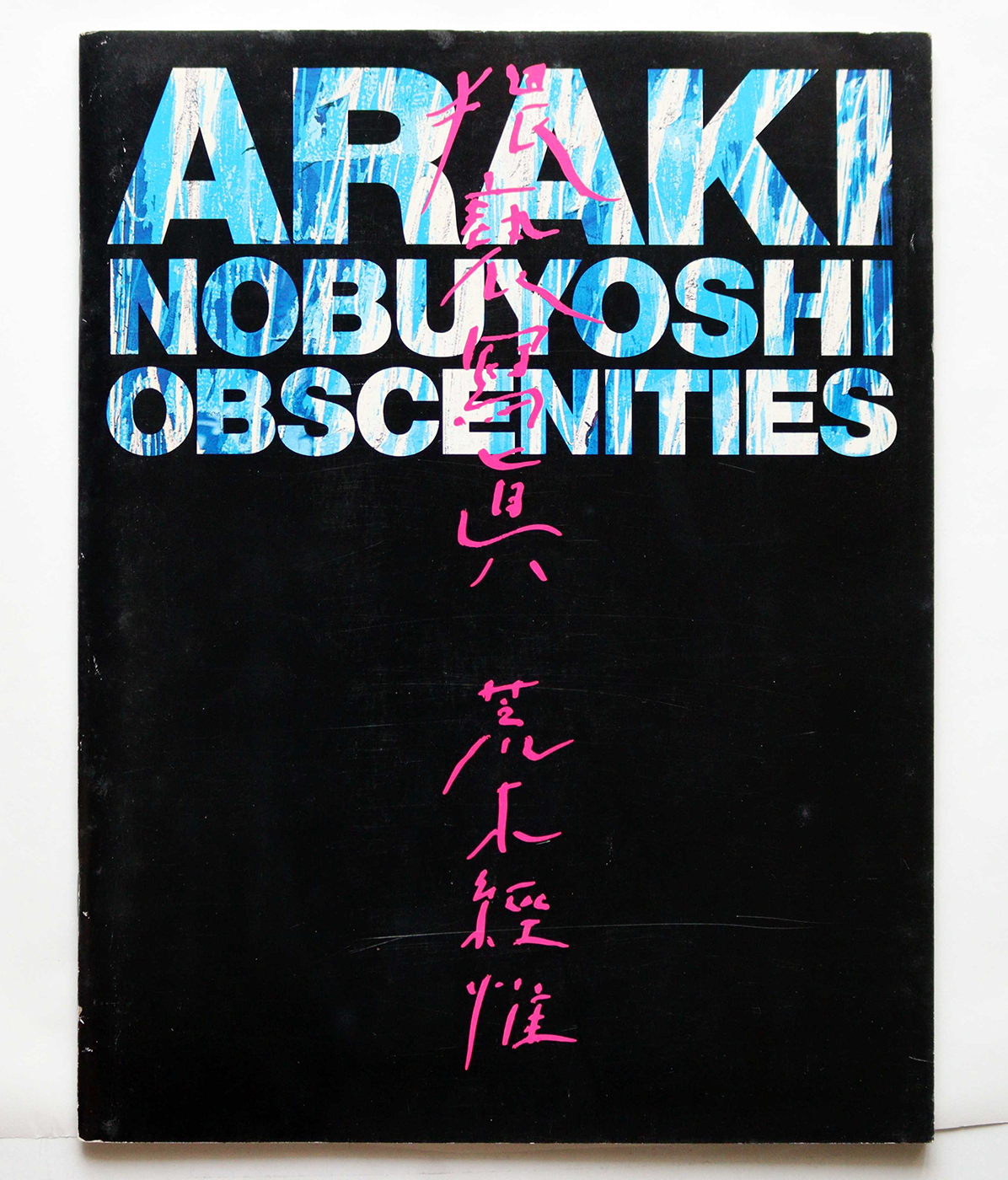

『荒木経惟「猥褻寫眞」』(1994)と『デジタル写真の世界』(1995)である。『デジタル写真の世界』は、1980年代後半に登場したデジタルカメラが表現ツールとしてどのような可能性があるのかを探ったビジュアル誌。荒木経惟、操上和美といった写真家だけでなく、グラフィックデザイナーの奥村靫正、現代美術家(この時の肩書きは「コンピュータ・アーティスト」)などがデジタルカメラを使って作品をつくった。

荒木経惟がこの特集で使っているカメラの撮像素子が、2/3インチサイズのCCDで130万画素というところに時代を感じる。この別冊制作当時、編集部にはパソコンもなかった、と澤田陽子編集長が書いている。1995年はウィンドウズ95が登場し「インターネット元年」と言われたが、出版の現場はまだアナログで、急激な変化にさらされるまさにその最中につくられた本だった。

『デジャ=ヴュ別冊 「デジタル写真の世界」』(フォトプラネット、1995)

発行は前後するが、その前年に出た別冊『荒木経惟「猥褻寫眞」』は写真集といっていい内容だ。女性ヌードを中心に花、都市、空の写真で構成されている。特異なのは、それらすべての写真にひっかき傷があることだ。それもポジフィルムを直接ひっかいた、不可逆的なイメージの破壊行為である。

性器をひっかき傷で見えないようにするというやり方は、いわゆる「ビニ本」(ビニールに包まれて未成年が立ち読みできないようにされている、過激な性的ビジュアル本、という説明が必要だろう)でも使われていたが、荒木はその手法をもっと乱暴に、荒れ狂う嵐のように使っている。股間から白い光線が飛び出したり、渦状になったり、画面のあちこちに光線がうねるかと思えば、ふらふらと光線が浮かんでいたり、画面の大半を消していたりもする。ヌードのみならず、荒木にとってヌードと等価である風景や花の写真にも使われている。

『デジャ=ヴュ別冊 荒木経惟「猥褻寫眞」』 (フォトプラネット、1994)

本誌には解説はなく、巻頭に荒木の言葉らしき和英併記のものがあるだけだ。荒木の写真と猥褻についての考え方が端的に表されているので、日本語のみ引用しておこう。

「写真は暴露する。/暴露することは猥褻である。/写真は隠蔽する。隠蔽することは猥褻である。/写真を撮ることは猥褻である。/写真に撮られることは猥褻である。/写真を見せることは猥褻である。/写真を見ることは猥褻である。/写真を隠すことは猥褻である。/写真が見えないことは猥褻である。/猥褻なモノは存在しない。猥褻なコトだけが存在する。/写真は行為である。/写真は関係である。/写真は写真である。写真は美しい。」

このタイミングで」『荒木経惟「猥褻寫眞」』が刊行されたことには理由がある。

それは、この連載の「第6回 インディペンデント・キュレーター 本尾久子(後編)」で触れた事件と関わりがある。PARCOギャラリーで開かれた荒木の個展で販売された写真集が猥褻物だとして取り締まりの対象になり、販売責任者だった本尾久子が逮捕、拘留されたのである。写真集はオーストリアで刊行された写真展図録だった(詳しくは上記の記事を参照のこと)。1993年11月の荒木経惟写真展「エロトス」開催中の出来事だ。

『デジャ=ヴュ』は事件を受けて、1994年2月にシンポジウム「写真と猥褻」を主催した。そのシンポジウムで発表されたのが「猥褻寫眞」に収録されている写真である。『デジャ=ヴュ』No.16(1994年5月20日発行)にはシンポジウムの内容が収録されている。、

荒木はスライドショー上映後、シンポジウムの席上でこう述べている。

「私は話をしたってしょうがないし、写真でちょっとやってみようって、さっきのを作ったんですけどね。(中略)今日みたいに写真を見せようってときに、まず性器の写真が多かったから隠さなくちゃいけないわけで、そうすると、隠すというのが非常に猥褻なんだよね。隠そうと思って何枚もやっているうちに、性器が猥褻だとすると、全部猥褻になってくる。花だろうが、そこらの消火栓だろうが、床屋の看板だろうが、工事中の三角錐の標識だろうが、部分というのは、全部猥褻になっちゃう。それで、今日の写真についていろいろと言葉は出てくるんだけど、結局最後は、写真は猥褻だということになるんだよね」

『デジャ=ヴュ』No.16(1994年5月20日発行)

警察が荒木の写真を猥褻だとしたことに反応し、シンポジウム、雑誌に採録、写真集の刊行、という流れは『デジャ=ヴュ』のジャーナリスティックな一面を象徴するものだ。『デジャ=ヴュ』は作家主義の写真、表現としての写真、アートとしての写真を中心にしていたが、それは社会の中にアートとして写真を位置づけようとすることでもあった。メディアとして表現の自由について問うこの一連の動きは『デジャ=ヴュ』が果たした役割の中でも大書すべきものである。

荒木の「猥褻」は写真の「猥褻」であると同時に、人の身体の裸や、人の営みの一部である性行為が「猥褻」とされることへの問いかけでもある。1990年代に荒木の作品が大衆的な人気を持ち、カメラを手にした若者たちから支持されたのも、私生活の隠された部分をオープンにしていいのだという自己肯定の強さであった。それゆえ、公権力の介入に対して違和感を感じるのも当然だった。

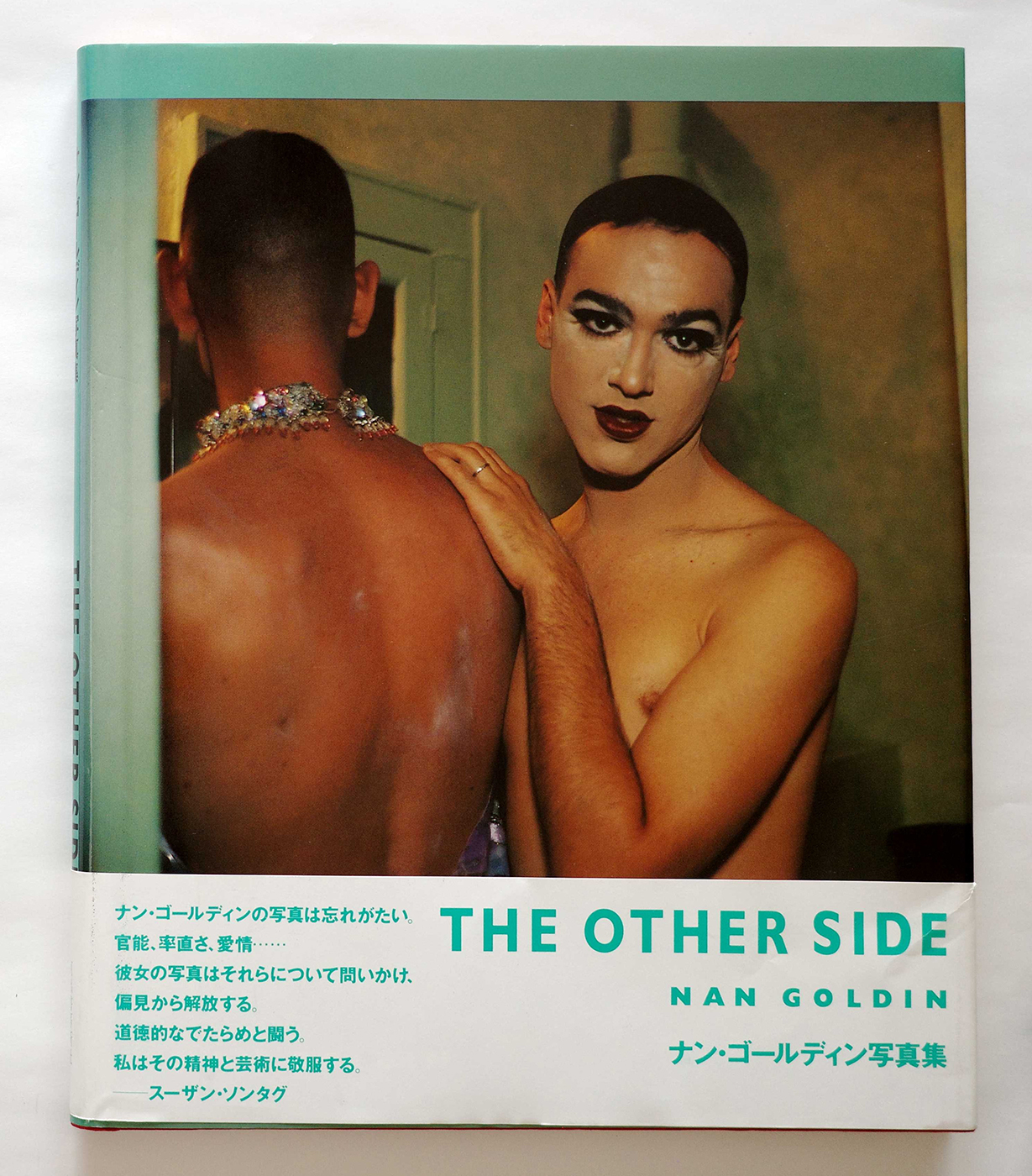

これも話が前後するのだが、フォトプラネットからはすでに本格的なハードカバーの写真集が1冊出ていた。『ナン・ゴールディン写真集 THE OTHER SIDE』(1993)である。この写真集がテーマにしていたのも性であり、プライベートとパブリックの境界である。

ナン・ゴールディン写真集『THE OTHRE SIDE』(D.A.A.Dアーティスト・イン・レジデンス・プログラム+フォトプラネット、1993)

タイトルは、ナン・ゴールディン(1953-)の故郷、ボストンのドラァグクイーン専門のバー「THE OTHER SIDE」から。写真集はボストンのこの店の写真から始まり、ニューヨーク、パリ、ベルリン、マニラ、バンコクのジェンダーを越境する人びととそのコミュニティを描いている。

出版はベルリンのD.A.A.D(ドイツ学術交流会)アーティスト・イン・レジデンス・プログラムとフォトプラネットの共同出版である。

編集はデイヴィッド・アームストロングとウォルター・ケラー。アームストロングはナン・ゴールディンの大学時代からの友人で、ともにボストン・スクールの一人とされる。ケラーはスイスの写真集出版社「SCALO」を立ち上げた名編集者だ。印刷はいまは世界一有名な写真集出版社になったシュタイデル。豪華な布陣である。序文と謝辞にとくに日本版へのコメントがないから、日本語版の出版パートナーがフォトプラネットということなのかもしれない。

ナン・ゴールディンは『THE OTHER SIDE』刊行の前年、『デジャ=ヴュ』No.9(1992年7月10日)の特集「私生活」に登場している。「私生活」は荒木経惟、島尾伸三の3人で構成され、ナン・ゴールディンは、最初の写真集『The Ballad of Sexual Dependency(性的依存のバラード)』(1979)とのちに『THE OTHER SIDE』に収録される写真から選んで掲載し、わずか36時間の初来日の合間を縫って『デジャ=ヴュ』のインタビューに答えている。それから一年弱で写真集『THE OTHER SIDE』が出たことになる。

『デジャ=ヴュ』No.9 特集「私生活」(フォトプラネット、1992)

『デジャ=ヴュ』No.9のこの表紙の写真に惹かれて購入した覚えがある。この写真で私はナン・ゴールディンという写真家を知り、『THE OTHER SIDE』も発売後ほどなくして購入した。渋谷のPARCOにあったPARCOブックセンターだったと思う。当時のナン・ゴールディンはプライベート・フォトを作品にする写真家として、荒木経惟に比肩する存在だった。2人は『THE OTHER SIDE』の翌年、日本でコラボレーションした写真集『Tokyo Love』(太田出版、1994)を出している。

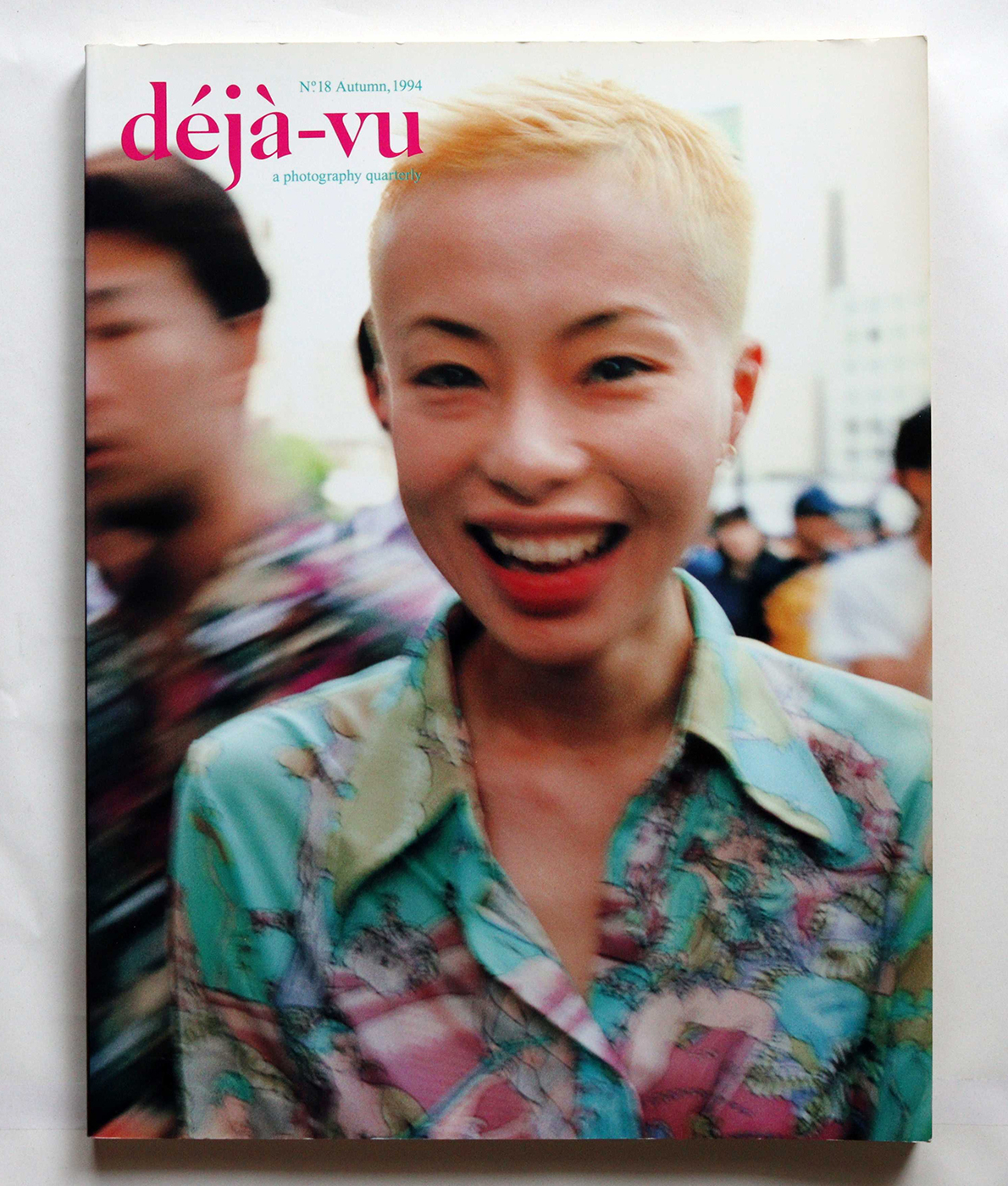

『デジャ=ヴュ』で雑誌デビューを飾った写真家の笠井爾示(1970- )もナン・ゴールディンと縁が深い。クラブの壁面に展示していた作品をナン・ゴールディンに認められ、東京で撮影助手も務めているのだ。笠井がデビューしたのは、No.18「ニュー・トーキョー・フォトグラファーズ」(1994)。この特集ではのトップバッターの笠井に続いて、紺野久美子(1972-)、金村修(1964-)、吉野英理香(1970-)、長島有里枝(1973-)、野村佐紀子(1967-)の順に誌面を飾っている。

『デジャ=ヴュ』No.18 特集「ニュー・トーキョー・フォトグラファーズ」(フォトプラネット、1994)

1995年、『デジャ=ヴュ』はNo.20で刊行が終わり、その後、フォトプラネットからタブロイド判の「デジャ=ヴュ・ビス」という写真批評誌が出ている。

『写真と批評 デジャ=ヴュ・ビズ1号』(フォトプラネット、1996)

『デジャ=ヴュ』の最終号の翌年、1996年から隔月刊で18冊、1999年まで刊行された。フォトプラネットが発行元で、発行人は澤田陽子。編集主幹を八角聡仁が務め、澤田は編集スタッフに名を連ねてもいる。

『デジャ=ヴュ・ビス』と平行してつくられた叢書が〈フォト・リーヴル〉である。篠山紀信(1940-)の『写真は戦争だ!』は『デジャ=ヴュ・ビス』の同名連載をまとめたものだ。そのほかの4冊も「デジャ=ヴュ・ビス」の記事や、執筆が企画のもとになっていると思われる。

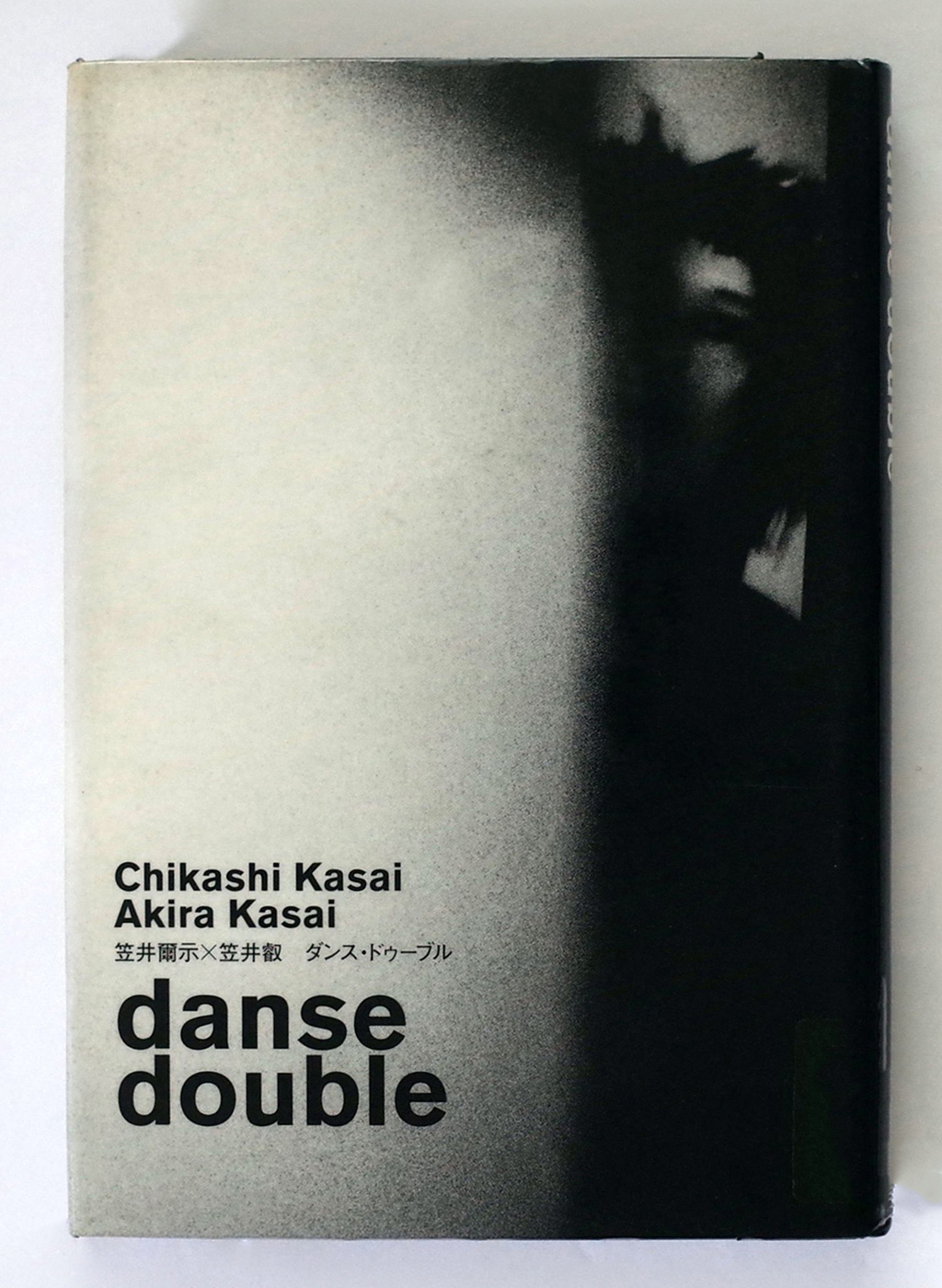

〈フォト・リーヴル〉は四六判のハードカバーで文芸書サイズ。文章主体の単行本なのだが、1冊だけ写真集がある。笠井爾示・笠井叡『ダンス・ドゥーブル』がそれだ。写真家の笠井爾示と、舞踏家の笠井叡(1943-)が、1993年に一度だけ行ったフォトセッションの写真をまとめたものだ。

笠井爾示『ダンス・ドゥーブル』(フォトプラネット、1997)

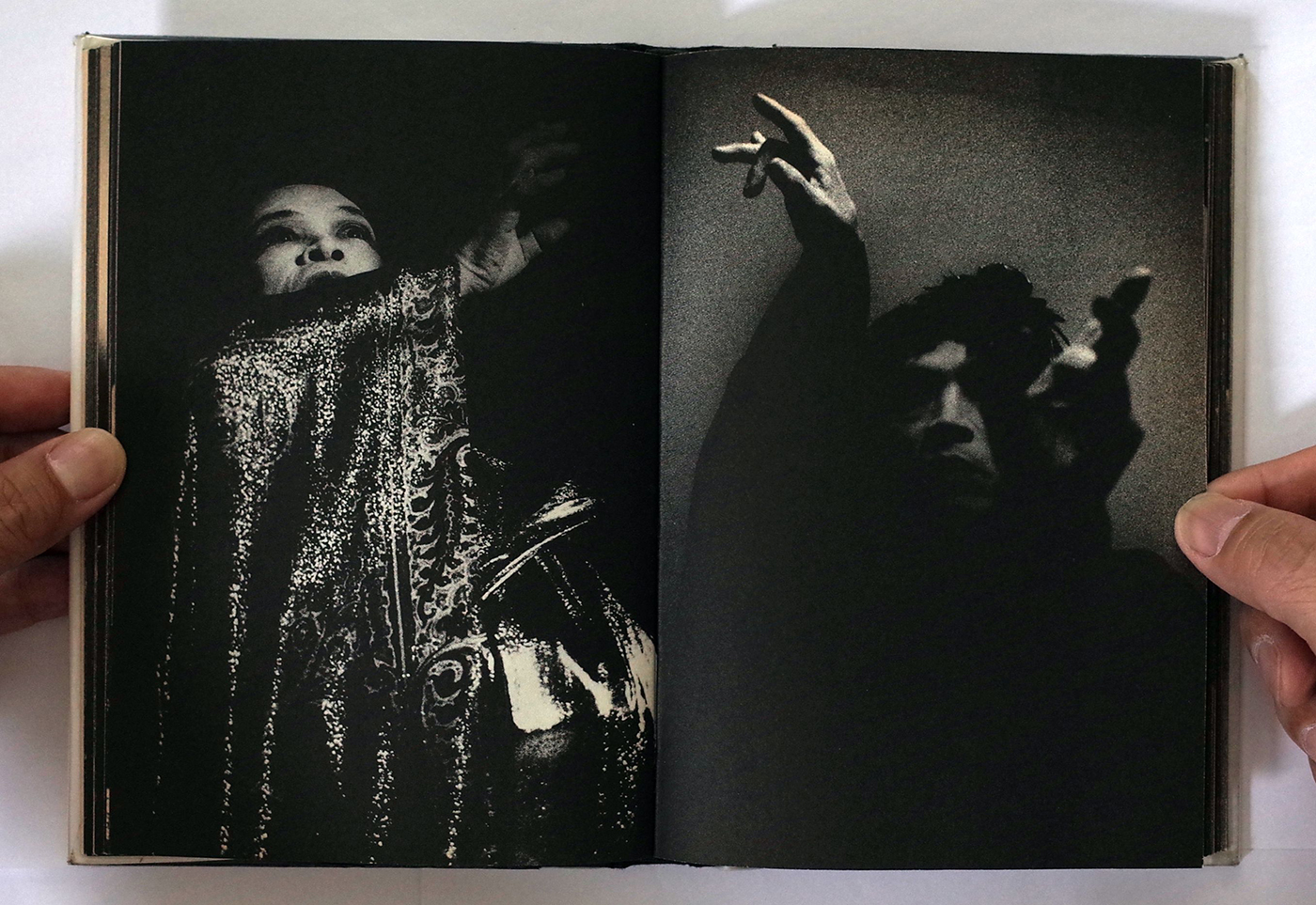

『ダンス・ドゥーブル』は一色刷りのモノクロ写真集である。黒々としたプリントの中に身体がうごめき、踊っている男性が何か人ならぬものに変化していくような、あるいはその内側から何かがあふれでてくるような──それは黒々とした気体のようにも、細かく砕かれた鉱物のようにも感じるのだが──まがまがしい印象を受ける。ステージ上の舞踏を撮った写真のような距離感のあるものではなく、(実際のところはわからないが)カメラを手にした写真家もまた踊りながら(踊り手とシンクロしながら)撮影したのではないかと想像したくなる。

笠井爾示はこの時まだ写真家としてデビューしていなかった。デビューは先述したように『デジャ=ヴュ』No.18だから、デビューの前年である。多摩美術大学美術学部デザイン学科に籍を置く学生だった。

巻末には2人の対談が収録されている。対談の初出は『デジャ=ヴュ・ビズ』の撮影から三年弱経ってからのもの。単行本収録にあたって再構成したと断り書きはあるものの、撮影も対談も一度きりだ。2人は父子だが、互いに「爾示君」「叡さん」と呼び合い、あくまで表現者として語り合っている。

笠井叡は1960年代から活躍している舞踏家である。キャリアのある表現者らしく、対談においてもフォトセッションの経験を巧みに言葉にしている。たとえばこんなふうに。

「このセッションの中で私がはっきり感じたのは、撮る側と撮られる側の関係が、あるところからパッと変化したんですよ。そのきっかけになったのは、この時のテーマだった鏡なんです。これは副題として『鏡の性器を持つ私の女』というタイトルが付いてたんだよね。それで最初は鏡がモノみたいな感じで動いてたのが、ある瞬間、鏡を床に敷いて上から覗き込んだ時に、踊りでは周りのものと一体となることはよくあるんだけど、その時は鏡の空間と合一したわけ。『鏡の国のアリス』じゃないけど、それまで実体の世界で動いていたのが鏡の中にパーッと入っていって、虚の空間と合一したという初めての体験が自分の中で生じた。すると、カメラのレンズを覗いた時に、今度はレンズの外で踊っているという感覚がなくなって、ほとんどレンズの中に、カメラの内部に入っちゃったのね。フィルムが一種の鏡になって、フィルムの上で踊っているような感じで、これは後にも先にもこの時だけの体験なんです。これは自分にとって写真と舞踊というものを考えていく上での一つの原点になりつつある」

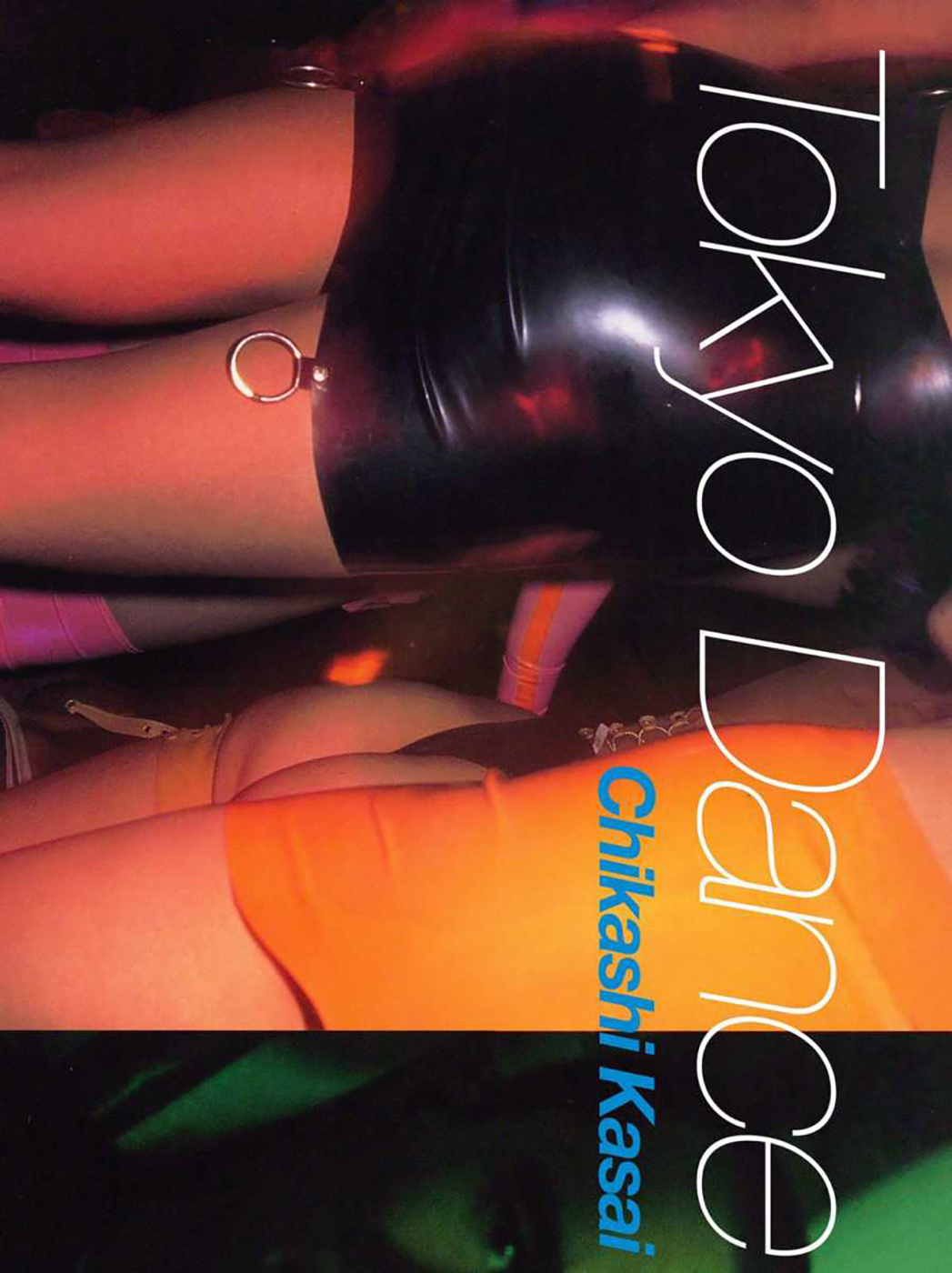

一方、その後、写真集『Tokyo Dance』(1997)へと発展する写真を撮り始めていた笠井も、現在の笠井の作品と通じるような撮影に対する姿勢をすでに言葉にしている。

「ただ単純に眼と脳を通過するだけの写真を撮りたくない、もっと身体全体で何かを感じ取ってそれが結果的に写真になるという感覚で写真を撮りたいといつも思ってるんです。それで『写真は身体表現だ』とか言ってるんだけど、決して大袈裟な話じゃなくて、喜んだり悲しんだりするすべてのことが身体と関わっていると思うから」

2人の試みは、いったんは写真になったことでフリーズされたが、本というかたちになったことで「動き」出したような気がする。ページをめくりながら見ることで、舞踏家の動きを想像する楽しみを読者に与えているのだ。

しかも対談が収録されたことで、時間をおいてフォトセッションの経験を当事者2人の言葉を通して知ることができる。読者は見て楽しむという次元にもう一歩踏み込めるのだ。

笠井爾示の最初の写真集『Tokyo Dance』(新潮社、1997)はタイトルにダンスと入ってはいるものの、ダンスを撮影した写真集ではない。写真の内容は東京のナイト・シーンをプライベートとパブリックの垣根を越えて自在にスナップしたものだ。たしかに、画面の傾き、出会い頭の瞬間などに「Dance」と名付けた理由があるような気がする。私たちがダンスという言葉から連想する、音楽に合わせて身体を動かすというイメージよりも、もっと根源的な、他者と自身の身体を添わせていくようなリズムを感じるのである。

笠井爾示『Tokyo Dancd』Kindle版(月刊デジタルファクトリー、2014)*『Tokyo Dance』(新潮社、1997)の電子書籍版。初版にあるナン・ゴールディンの解説は掲載されていない。

その後の笠井の作品の中で『ダンス・ドゥーブル』と関係が深いのは、いまから3年前の2021年に刊行された『Stuttgart』(bookshop M)である。この写真集で笠井は母の笠井久子を被写体にしている。笠井久子は元編集者で翻訳を手がけるほか、『畑の中の野うさぎの滑走 一匹のトカゲが焼けた石の上を過った』という著書もあり、同作は笠井叡によって舞踏化もされている。つまり笠井久子は舞踏家ではないのだが、笠井一家がかつて住んでいたドイツのシュトゥットガルトへの旅を描いたこの写真集で、笠井爾示は笠井久子の身体のたたずまいと動きを繊細に捉えている。

かの地の透き通った光とカラー写真で表現された落ち着いた色調は、『ダンス・ドゥーブル』の陰影の濃いモノクロとは対照的だが、二つの写真の間に流れた三十年近い時を思うと、変わったこと、変わらないことについて考えざるをえないし、それが写真というものなのだと思いもする。

笠井爾示『Stuttgart』(bookshop M、2021)

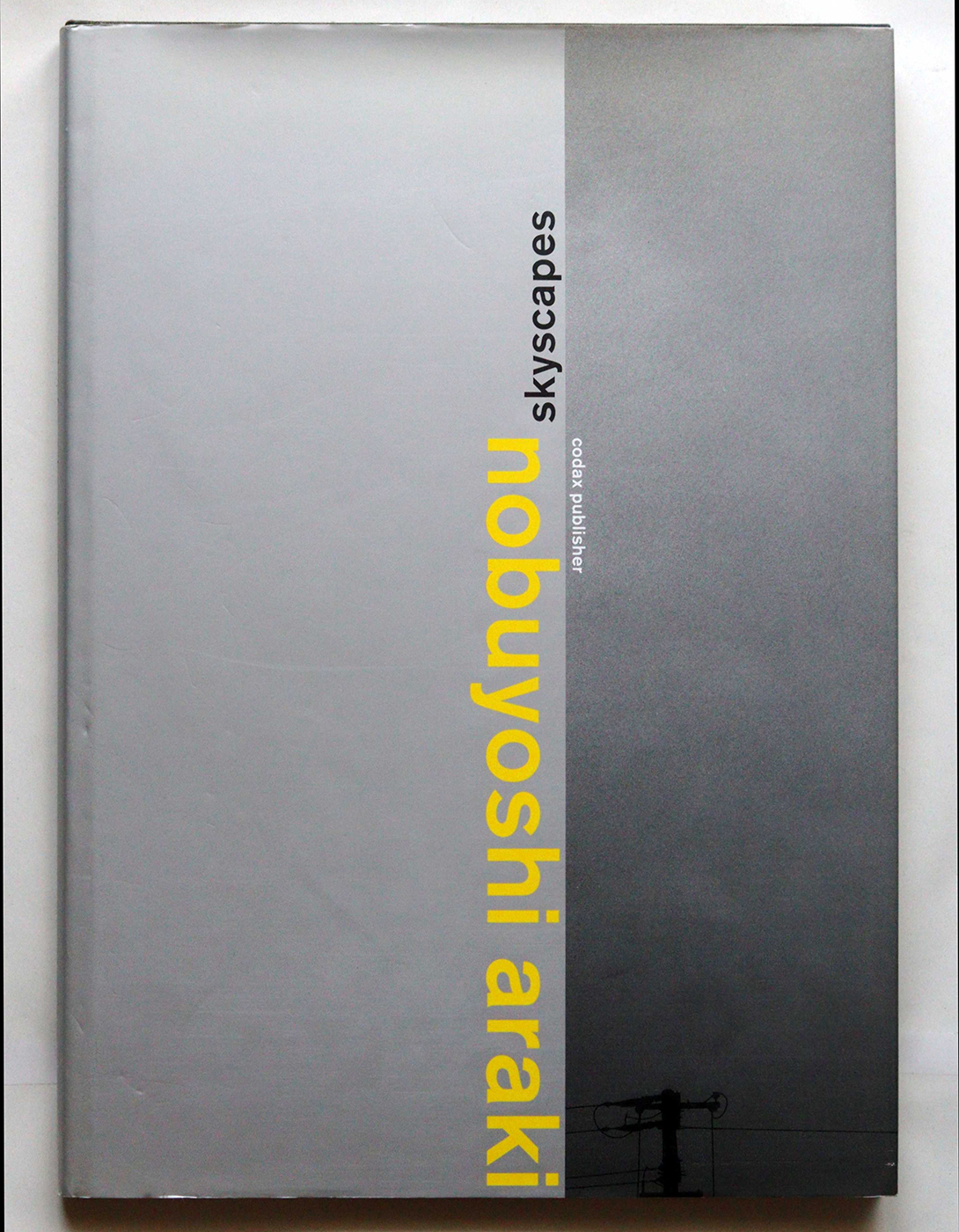

オシリスのリストに戻ろう。荒木経惟がスイスの出版社コーダックス出版( codax publisher)から出した『skyscapes』(1999)の奥付にフォトプラネットのクレジットはない。しかし序文を八角聡仁が執筆し、謝辞に澤田陽子の名前がある。日本側の窓口として協力した、日本での写真集販売に協力したという関わりだったのだろう。

Nobuyoshi Araki『skyscapes』(codax publisher、1999)

『skyscapes』は荒木の写真集では珍しいことにヌードやポートレート、街角スナップなどが一切ない。空の写真だけで構成されていて、しかも後年のように写真の上に絵や文字を描き(書き)加えることもない、ストレートな空の写真である。序文で八角は日本語タイトルの「空景(くうけい)」から読み取れる「空(そら)」と空っぽの「空(くう)」とについてヨーロッパの読者に説明しつつ、スティーグリッツ、アジェとの比較に触れている。

空もヌードもスナップもランドスケープも等価に、という荒木の考え方からは外れた異色の写真集だが、荒木のストレートな空の写真を1枚ずつ集中して見ることはできるのは新鮮である。

フォトプラネットがいつなくなり、オシリスがいつ始まったのか正確なところはわからない。オシリスのリストによれば、『skyscapes』の次に、オシリス発行の金村修写真集『SPIDER'S STRATEGY』(2001)が挙げられている。

フォトプラネットが発行元になっている『デジャ=ヴュ・ビズ』の最終号(18号)の発行日が1999年5月20日。19号からは不定期刊となりリニューアルを予定しているという告知があり、8月10日発売予定だった。フォトプラネットとしての活動は1999年で終わったと考えられる。

『写真と批評 デジャ=ヴュ・ビス18号』(フォトプラネット、1999)

フォトプラネットが関わった仕事でやはり1999年に終了しているものがもう一つある。岩波書店から出ていた『日本の写真家』全40巻+別巻(1997〜1999)である。編集委員を長野重一(写真家 1925-2019)、飯沢耕太郎(写真評論家)、木下直之(美術史家 1954-)が務め、フォトプラネットは「編集制作協力」とクレジットされている。ブックデザインの川畑直道は「デジャ=ヴュ」後期および「デジャ=ヴュ・ビズ」のアート・ディレクターでもある。刊行に3年かかっている大仕事だ。

『日本の写真家 1 上野彦馬と幕末の写真家たち』(岩波書店、1997)

では、オシリスの活動はいつから始まったのか。私が知る限りでは、2000年10月に河出書房新社から刊行された篠山紀信の写真集『アイドル』に「編集協力」としてオシリスのクレジットがある。

篠山紀信『アイドル』(河出書房新社、2000)

この本が出た時、私はオンライン書店bk1の仕事で篠山紀信にインタビューしている。しかし、この時はオシリスが『アイドル』に関わっていたことは気づかなかった。私がオシリスの澤田陽子、当時オシリスにいた編集者、石塚雅人と知り合ったのはbk1でなのだが、その話を聞いたのはインタビュー後、しばらくたってからだと思う。オシリスはbk1のアート写真集の担当だったのだが、インタビューの話はグラビア写真集担当から私に来たからだ。

石塚から、「『アイドル』をつくるために篠山紀信事務所の書庫に通って保管されている雑誌を調べた」というエピソードを聞き、この分厚い写真集をつくる作業の大変さを想像した。篠山が仕事をした雑誌は膨大な量にのぼるが歴代の助手によってしっかりとコレクション、管理されていると知ったのもこの時だ。

『アイドル』の版元、河出書房新社はフォトプラネット時代から関係が深い。『デジャ=ヴュ』、〈フォト・リーヴル〉シリーズの発売元でもある。フォトプラネット発行、河出書房新社発売、という関係性から『アイドル』の編集にフォトプラネットの後身であるオシリスが協力したと考えられる。いや、もしかしたら企画自体がオシリスからのものだったのかもしれない。

同じ2000年にオシリスの名前がクレジットされている河出書房新社の出版物がもう一冊ある。文藝別冊 KAWADE夢ムック『J-フォトグラファー』である。

文藝別冊 KAWADE夢ムック『J-フォトグラファー』(河出書房新社、2000)

オシリスはクレジットとしては「本文レイアウト」。しかし、おそらくそれだけではなく、企画編集に大きく関わっていたと思う(私はあらためて確認するまでこの本はオシリスが編集を請け負った本とばかり思っていた)。

なぜなら『デジャ=ヴュ・ビズ』に登場した写真家、書き手が何人も登場するからである。巻頭がホンマタカシのHIROMIXへのインタビュー。続いて90年代デビュー作家109人へのアンケートに識者の解説を加えたデータファイルがあるのだが、解説執筆陣は幅広く、批評家、編集者、美術館学芸員、デザイナー、小説家、写真家など43名にのぼる。その中に澤田陽子、八角聡仁、金村修、ホンマタカシ、笠井爾示の名前がある。

『デジャ=ヴュ・ビズ』に荒木経惟の写真を真似て研究した「ホンマタカシの偽アラーキー」を6回連載(13号〜18号)したホンマは「ホンマタカシの偽フォトグラファーズ」シリーズを5点(荒木経惟、HIROMIX、森山大道、佐内正史、篠山紀信)掲載している。しまおまほの「HAPPY BIRTHDAY ARAKING」と描かれたイラストは、『デジャ=ヴュ・ビズ』に連載していた「天才写真家星人アラキング」のキャラクターだ。

最後の記事は金村修と八角聡仁の対談である。そして、金村の写真が見開きで3点入る。対談といっても変則的で、交互にモノローグが交わされるというものだ。金村の写真論に対して、八角が解釈を加えながら写真について論じる、というものである。

こうして内容を紹介してみると『デジャ=ヴュ・ビズ』終刊後の『デジャ=ヴュ・ビズ特別版』にこの本が見えてくる。こうした雑誌的な動き、つまり、さまざまな写真家、書き手とのネットワークをベースがオシリスのその後の活動のベースになっていた。そして、そのネットワークをもとに、いよいよ本格的な写真集づくりにこぎ出した。その第一弾が金村修の『SPIDER'S STRATEGY』だった。

『Jフォトグラファー』の頃にはすでに金村の写真集企画が動いていたに違いないから、『Jフォトグラファー』の最後の対談と3見開きの写真は『SPIDER'S STRATEGY』の予告編のようなものだったのかもしれない。

金村修の最初の写真集は、四ッ谷にあった自主ギャラリーmoleが出していたmole unitの1冊『Crash Landing』(1995)である。次が当時、金村の作品を取り扱っていたギャラリーが発行元の『金村修カタログ』(Yumiko Chiba Associates、1999)。なお、『Jフォトグラファーズ』巻末の金村修と八角聡仁の変則的な「対談」はこのカタログに掲載されたものが初出である。

『Crash Landing』は36ページ。『金村修カタログ』は20ページ。どちらも中とじの軽いものだ。

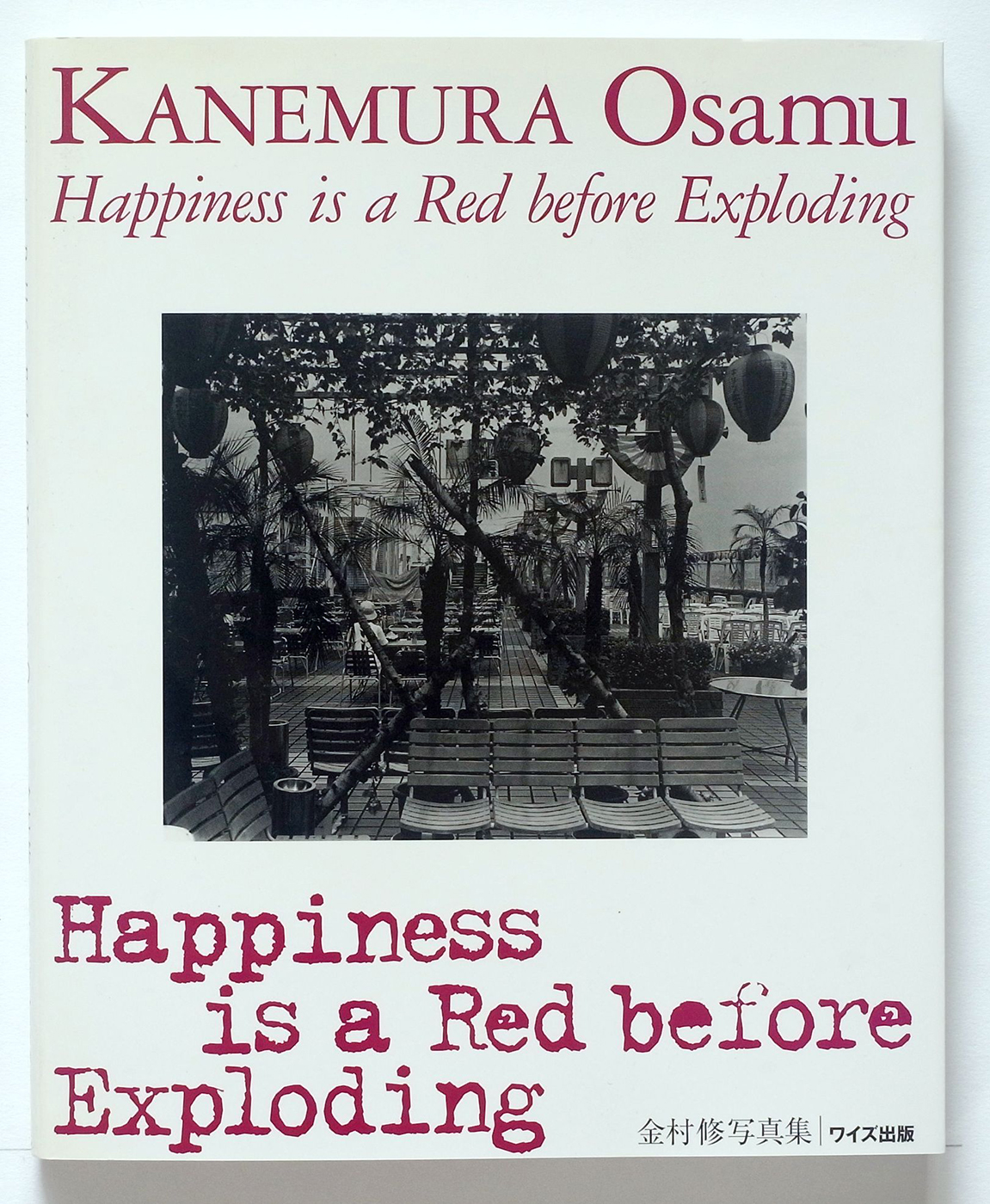

ハードカバーの本格的な写真集は2000年11月にワイズ出版写真叢書の1冊として出た『Happiness is a Red before Exploding』が最初である。編集はこの連載にも登場している大田通貴(蒼穹舎)。この写真集が「土門拳賞受賞後第一作」にあたる。

この前年、1999年に金村修は、川崎市民ミュージアムの4回連続の現代写真展「現代写真の母型1999」の第一弾として個展「金村修 BLACK PARACHUTE EARS 1991-1999」を開いている。これが美術館での最初の個展であり、この展覧会により、翌2000年に第19回土門拳賞を受賞した。評価が高まっていたところに本格的な写真集が続けて出ることになったのである。

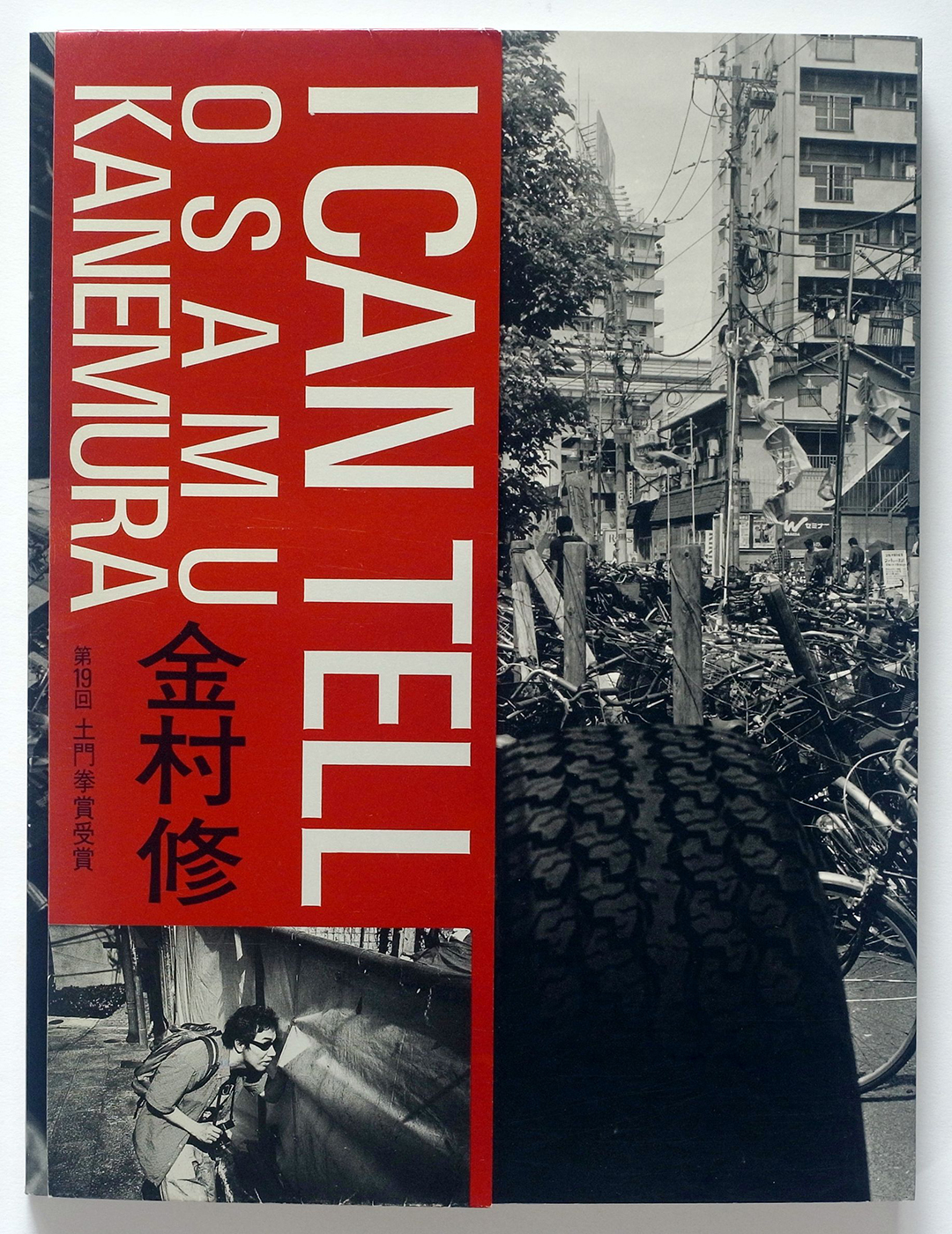

2冊目がオシリスの『SPIDER'S STRATEGY』。発行日は年が明けた2001年1月25日。『Happiness is a Red before Exploding』発行の翌々月である。さらにその翌々月、3月3日に芳賀書店から『I CAN TELL』(2001)が出ている。

『Happiness is a Red before Exploding』『SPIDER'S STRATEGY』『I CAN TELL』の3冊を並べてみると写真集としての個性がかなり違う。

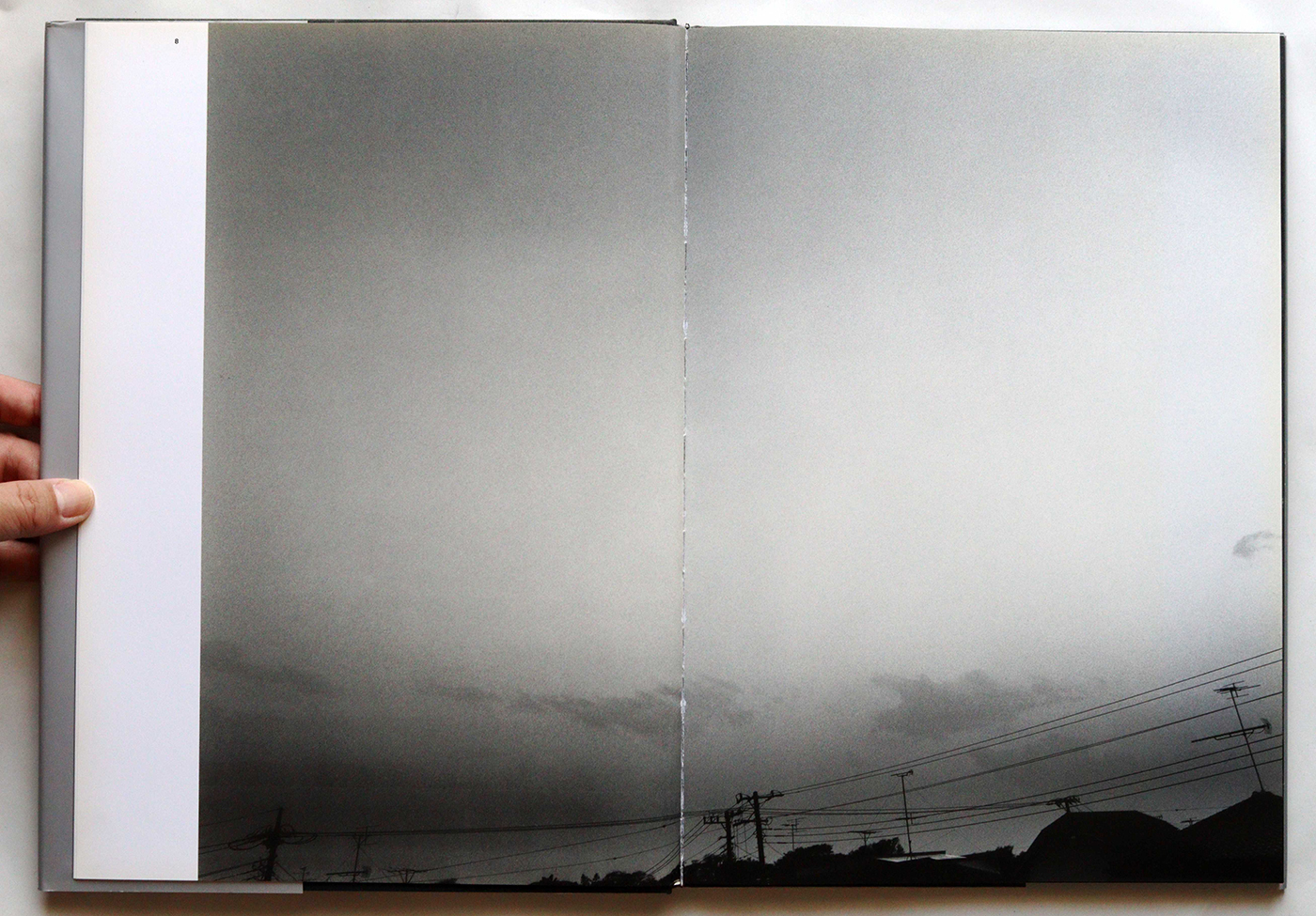

『Happiness is a Red before Exploding』は、白縁をとってフレームをすべて見せている。写真は見開き1点だけ。叢書の1冊という制約からか、正方形の判型から6×7の横長のフォーマットの写真がはみ出している。

大田が手がけた写真集が原則そうであるように、1点ずつ写真を見せようという編集意図を感じる。選ばれている写真は水平垂直が取れているものがほとんどで、三脚を立てて撮影したランドスケープ写真に見える(実際には三脚は使っていない)。テキストはなし。

デザインは本体の奥付にはクレジットがないが、カバーのソデに英文でOmni-Trax(office trap)のデザインだと書かれている。本体の奥付で大田と並んで編集制作となっている大平透のことだろう。大平透は「大平とおる」名義で『デジャ=ヴュ』初期の編集部員でもあった。

金村修『Happiness is a Red before Exploding』(ワイズ出版写真叢書、2000)

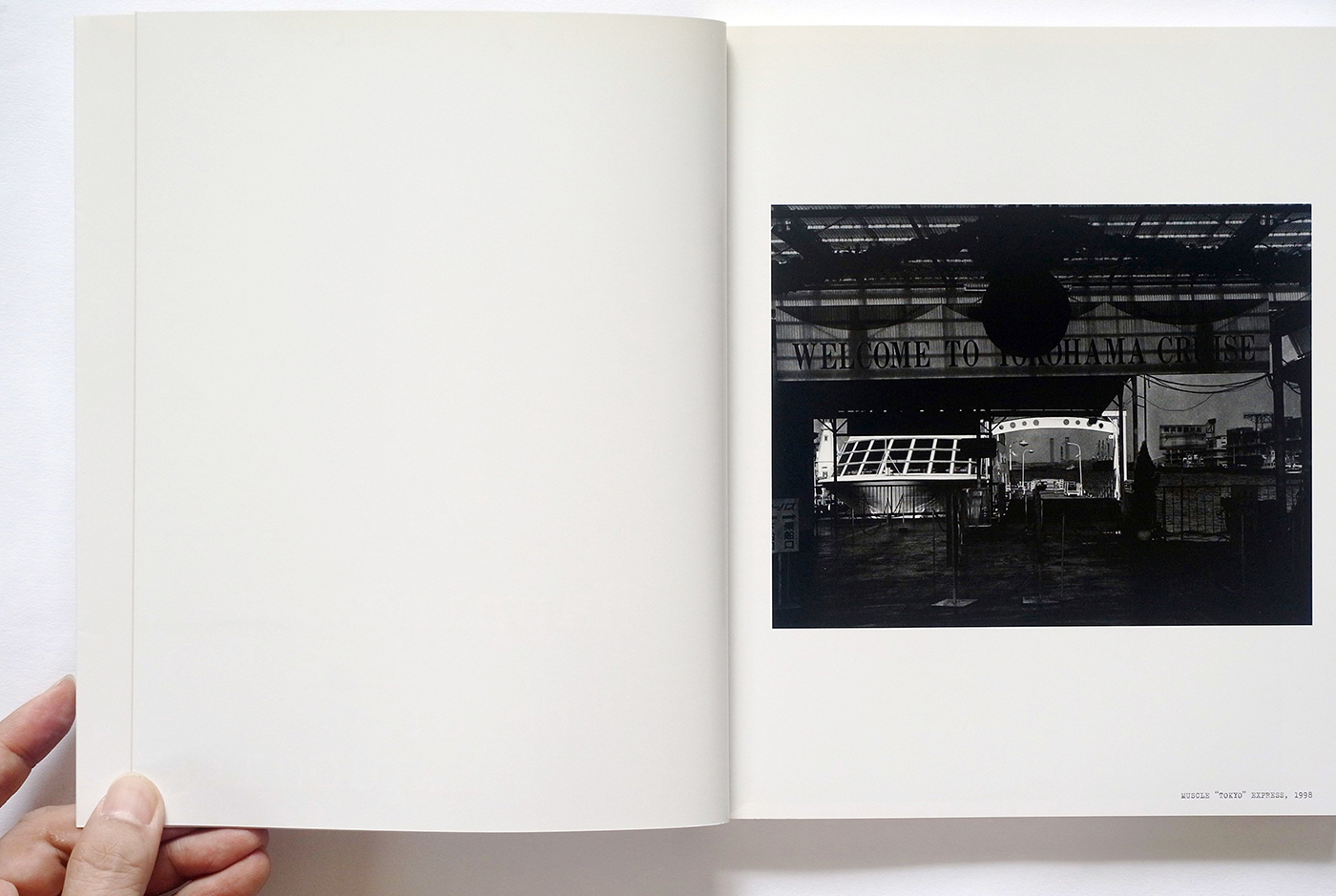

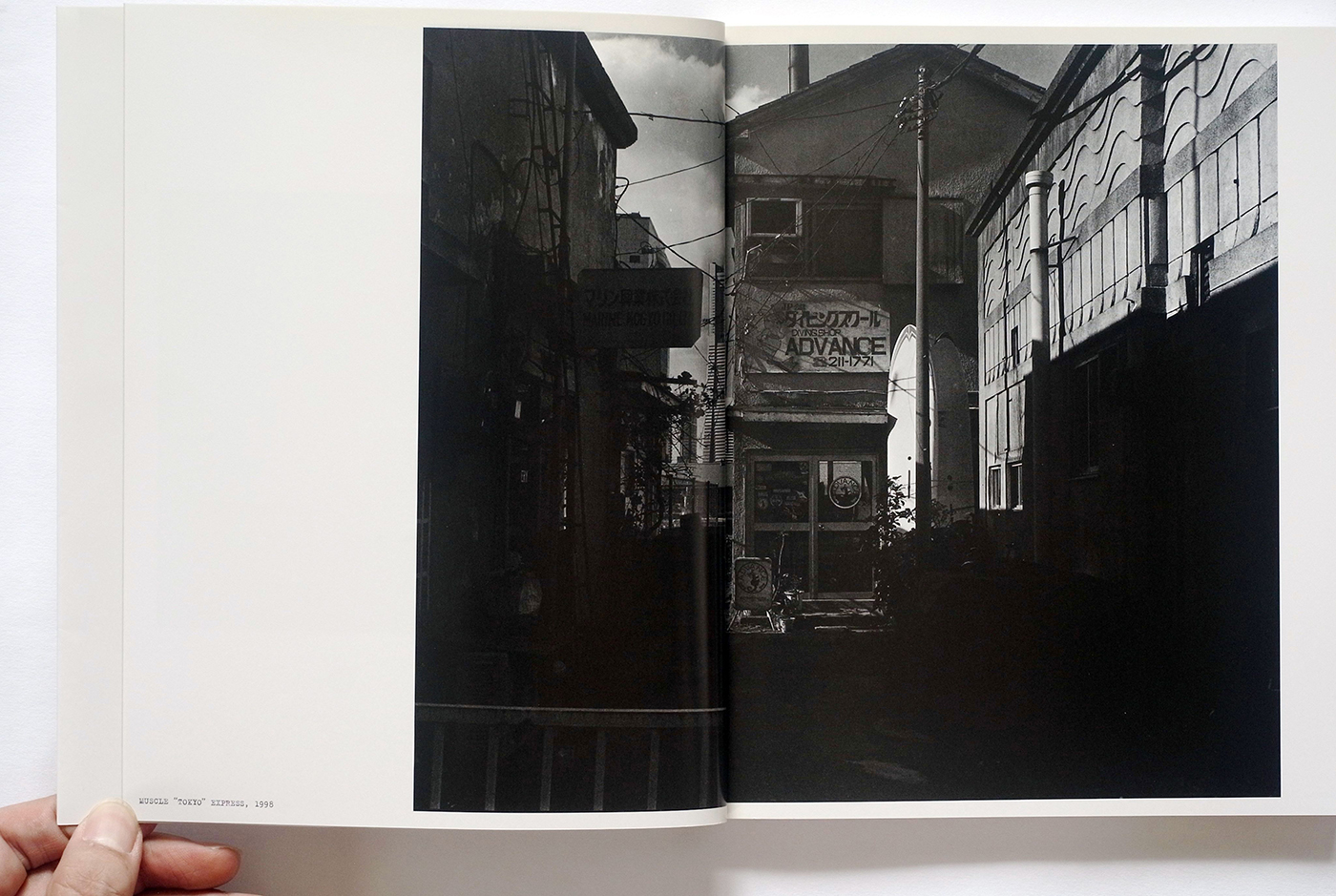

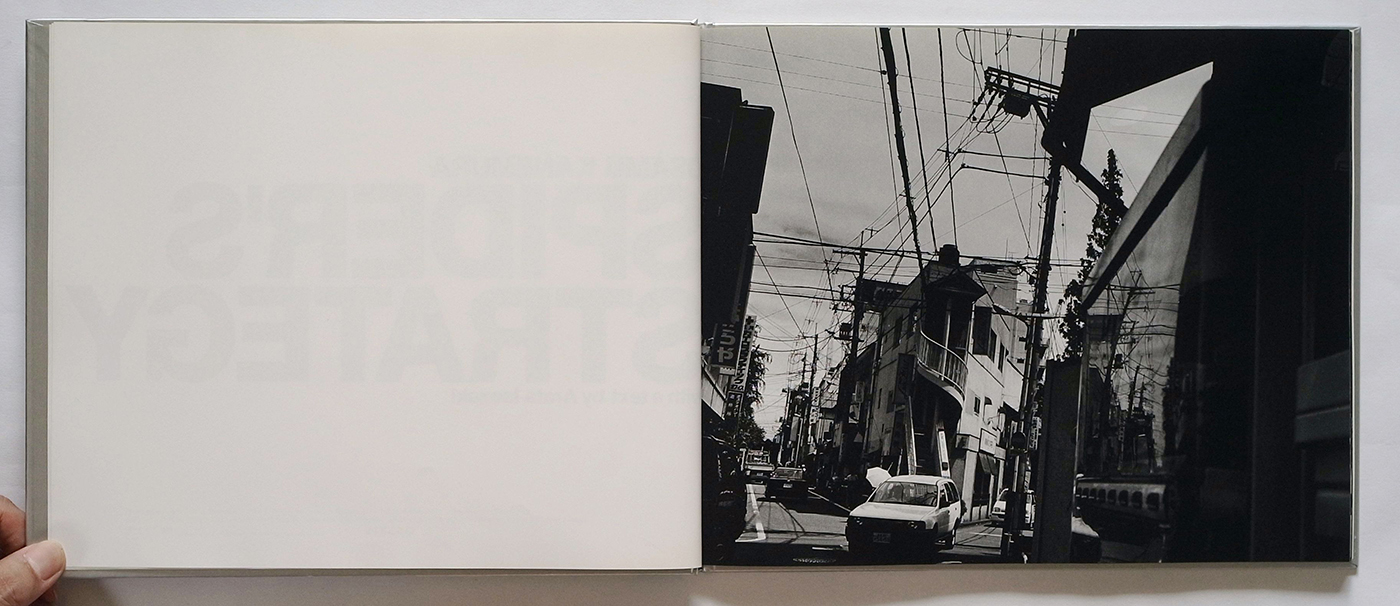

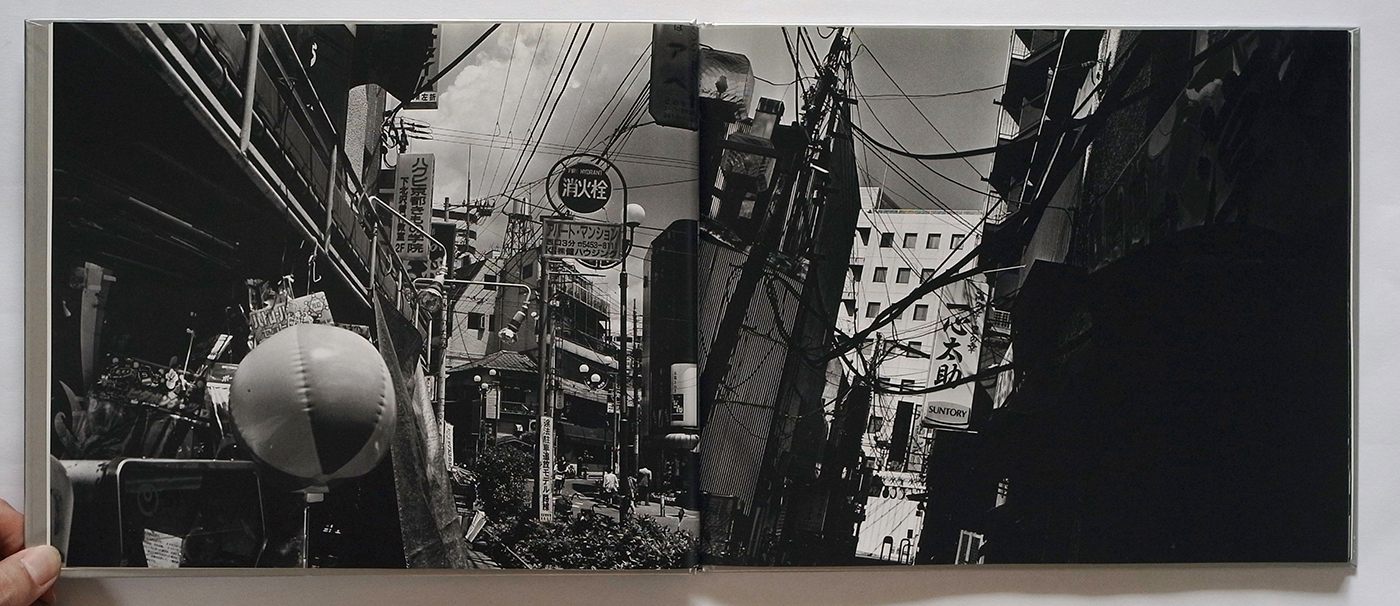

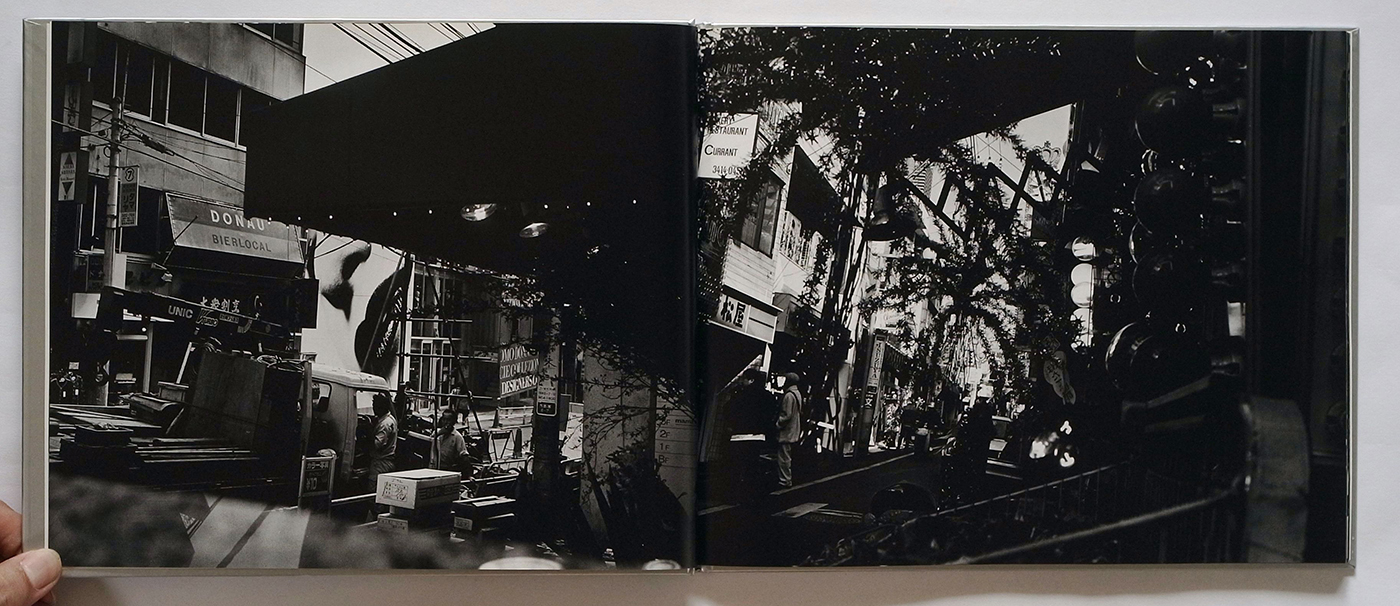

『SPIDER'S STRATEGY』は『Happiness is a Red before Exploding』とは対照的に全ページ裁ち落とし。片面白、あるいは銀のページが何回かはさまるほかは1ページに1点ずつ。つまり原則として見開きで2点。時々1点のみという構成である。

写真のセレクトも『Happiness is a Red before Exploding』とは基準が違うと思う。ややアオリ気味で、傾いた画面の写真が多い。『Happiness is a Red before Exploding』が都市を観察するように撮った写真が多いのに対し、こちらは都市にのめり込むようにして撮った写真が多い。ランドスケープよりもスナップショットに近い。

銀のページは鏡のように読者の顔を写すことになるのだが、写真集を見ている自分をその中に見るというよりは、この写真集の中に入るための入口、あるいは、写真集の中の都市にいる私(それは都市部に住んでいる人の感じ方かもしれないが)を意識させる。

ブックデザインは奥村靫正(1947-)。YMOのビジュアルデザインなどの音楽関連、広告、書籍など、誰もがそのデザインを見たことがあるであろう著名なデザイナーである。巻末に建築家の磯崎新が文章を寄稿している。

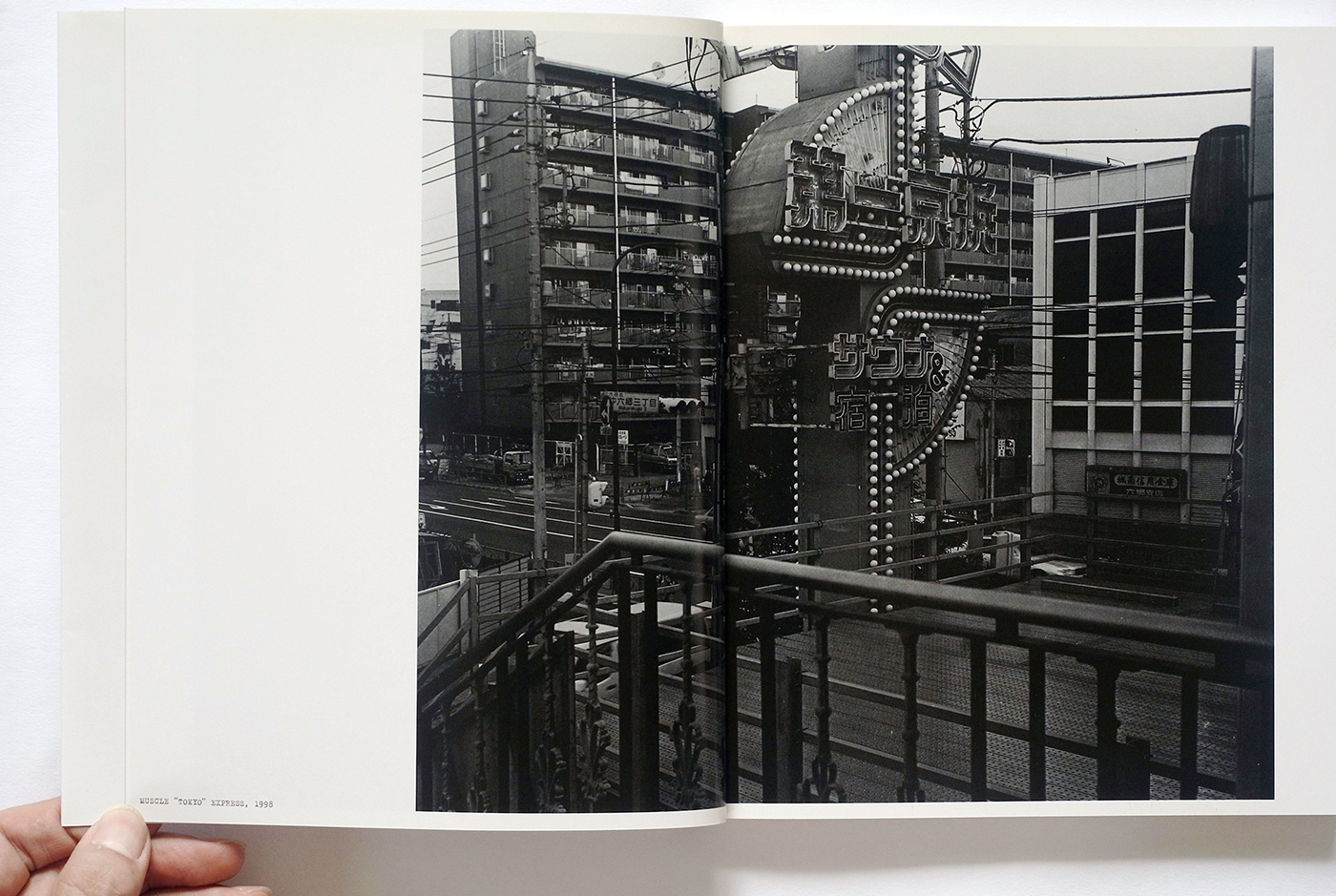

金村修『SPIDER'S STRATEGY』(オシリス、2001)

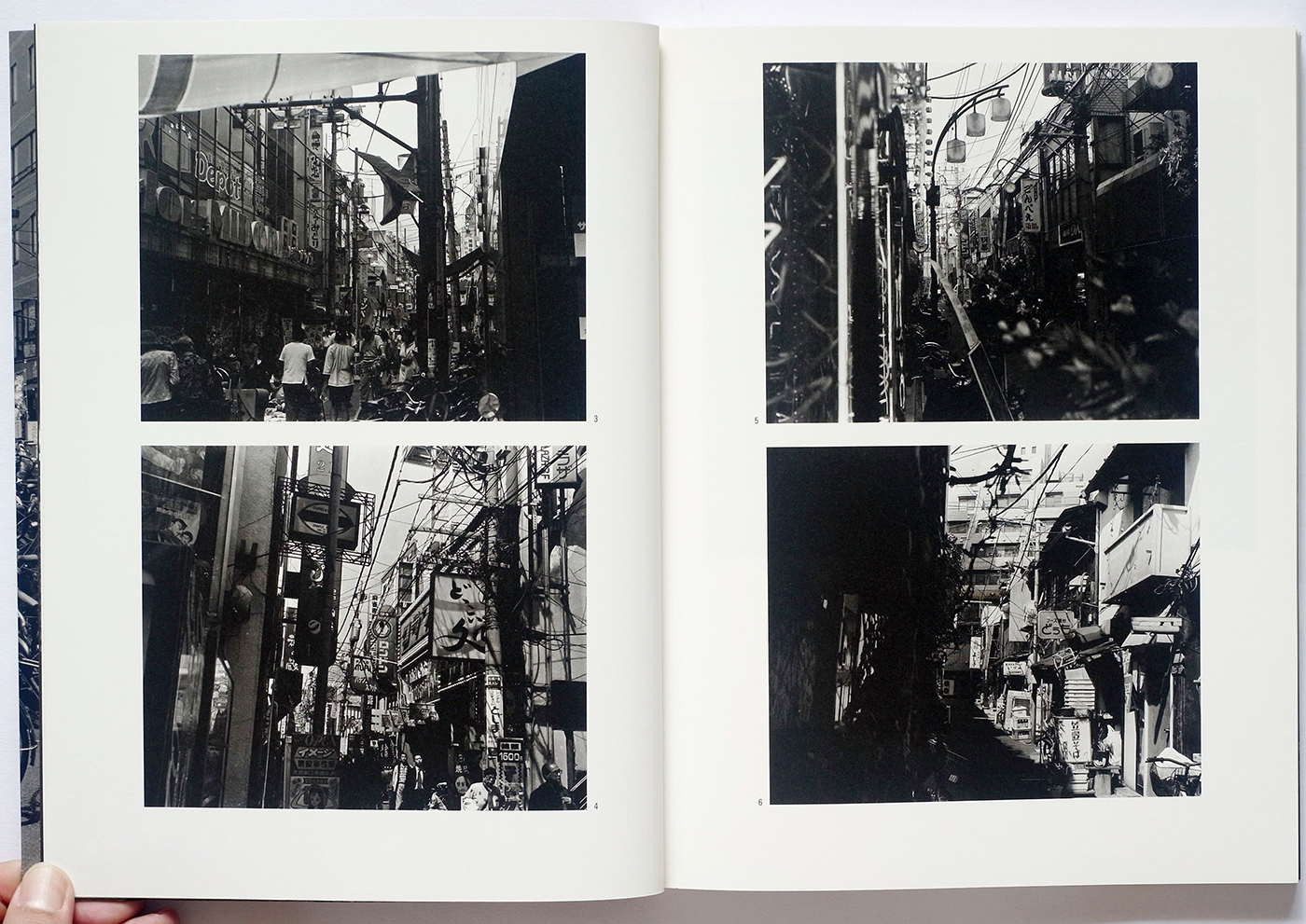

『I CAN TELL』は収録作品点数が多い。カタログ的に1ページ4点を白縁つきで見せるかと思えば、裁ち落としで見開き1点のレイアウトもある。金村自身のテキストがところどころに入っているという変則的なデザインである。写真のセレクトも水平垂直をとった写真と、身体性を感じさせる傾いた写真がミックスされている。写真の中に入っていく没入感という点では3冊の中でもっとも乏しいが、テキストがあることで、金村修という写真家を知る上ではもっとも情報量が多い。『金村修カタログ』と同じ桑畑吉伸がデザインを手がけている。

金村修『I CAN TELL』(芳賀書店、2001)

私の個人的な経験でいえば『SPIDER'S STRATEGY』で衝撃を受けたものの、同時にこの写真群をどう受け止めればいいか戸惑った。どう「読む」のかがわからなかったのだ。インパクトを感じたがゆえにその戸惑いも強かったのだが、『I CAN TELL』で金村修の写真に対する考え方を知ることで、写真を見る糸口をつかんだような気がした。『Happiness is a Red before Exploding』は最後に見たため、『SPIDER'S STRATEGY』に感じた怒濤の迫力がなく、正直、物足りなさを感じたのだが、金村の写真における「クールの研究」という点では、写真のセレクト自体に主張を感じる。逆の順番で見ていたら、金村作品の印象が変わっていたかもしれない。

『I CAN TELL』の出版元の芳賀書店は成人向け雑誌、書籍の販売で成功した書店で、出版部門も持っていた。写真作家の写真集では、篠山紀信の『緊縛大全』 (1971)と森山大道の『蜉蝣』(1972)があるが、どちらも成人向けのエロチックな写真集である。やはりエロスという共通点がある。ところが金村の『I CAN TELL』にはヌードは一切ない。都市の写真のみである。ではなぜ写真集が出たのかというと、新聞記事で金村を知った社長が面白いやつだから写真集を出せと編集者に命じたからだという。編集者は作家の写真集をつくる専門家ではないから、協力した作家のエージェント、つまりYumiko Chiba Associatesの意向が反映されたのではないかと思う。デザイナーが『金村修カタログ』と共通していることから考えてもその可能性が高い。

金村修は写真集をつくるにあたり、写真の束を渡して編集は任せると公言している。『Happiness is a Red before Exploding』は大田通貴が選びと並びを考えているが、残りの2冊は編集者とデザイナーの共同作業であろう。写真の編集構成を担った人たち(あるいはチーム)の個性がこの3冊に反映されているのはそのためだと考えられる。

3冊の中では、おそらく『SPIDER'S STRATEGY』がもっとも制作費がかかっている。そう思わせるだけの高級感のある本だ。印刷のクォリティも高く、金村作品の特徴である画面の中の線がシャープに表現され、ノイジーな「音」が聞こえてくるような気さえする。銀色にタイポグラフィーのみというカバーデザインも挑戦的である。デザインの圧を跳ね返すような力が写真にみなぎっているため、写真とデザインが拮抗している。

本として隙のないつくり。編集者にとって理想の写真集づくりとはどういうものか、と考えた時、私はしばしばこの写真集のことを思う。

こうして写真集出版社として動き始めたオシリスがどのような写真集をつくってきたかを次回、紹介したい。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント