コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

前回に引き続き、写真集出版社オシリスの代表、澤田陽子へのインタビューをもとに、オシリスが刊行した写真集について紹介していきたい。

清野賀子(1962-2009)の『The Sign of Life』(2002)に続いてオシリスから出版されたのが、中平卓馬(1938-2015)の横浜美術館での個展の図録『原点復帰-横浜』(2003)である。

続く写真集は少し間があいて 2年後の2005年に安村崇(1972-)の写真集『日常らしさ』が出ている。

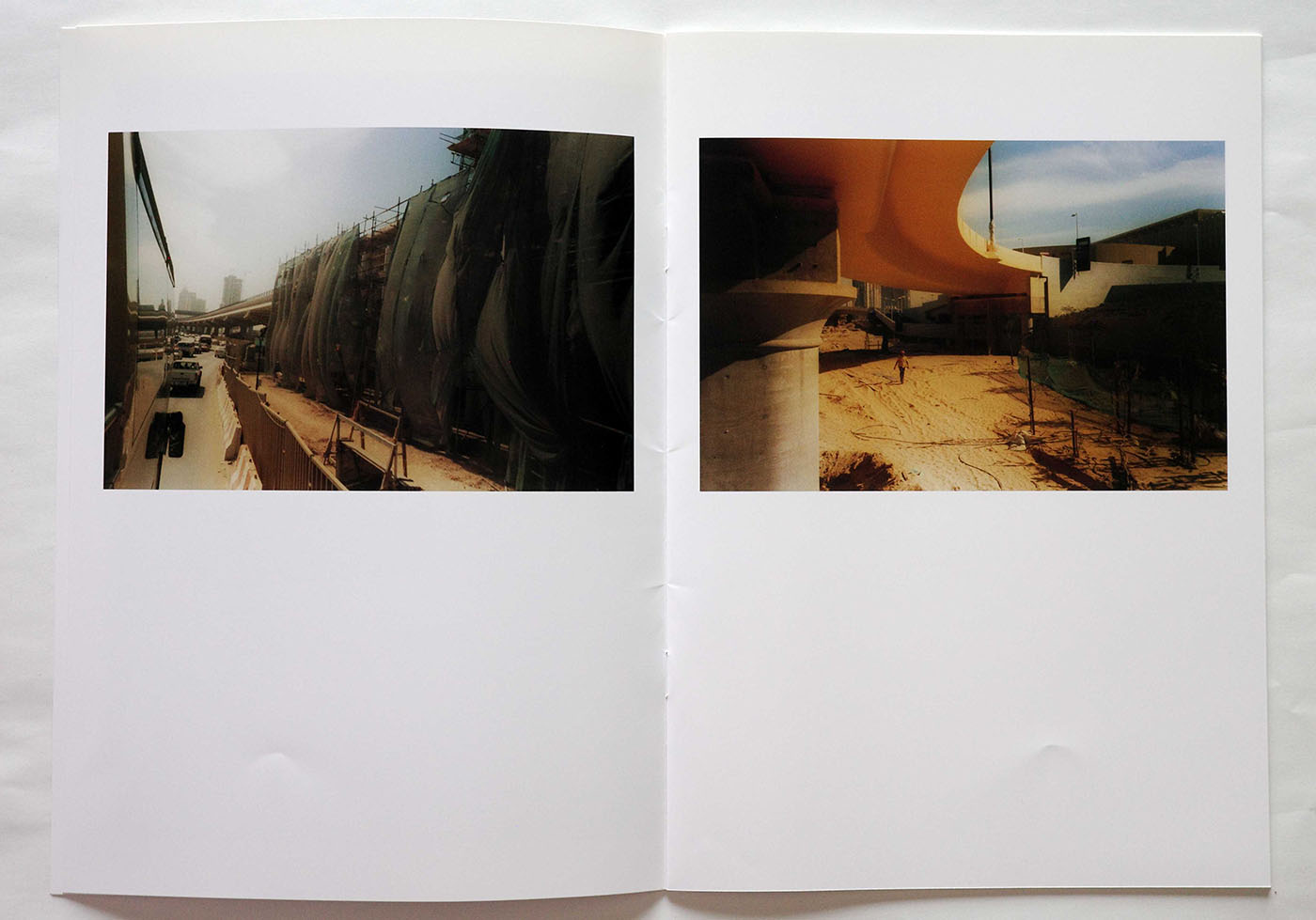

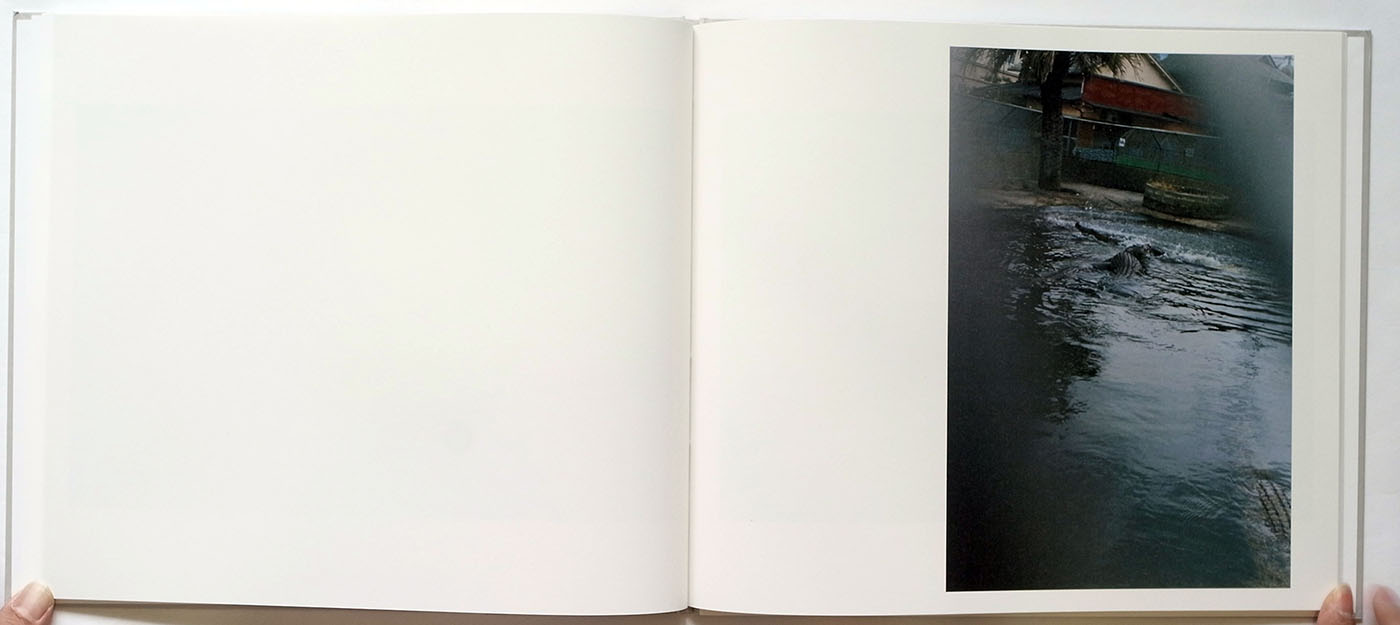

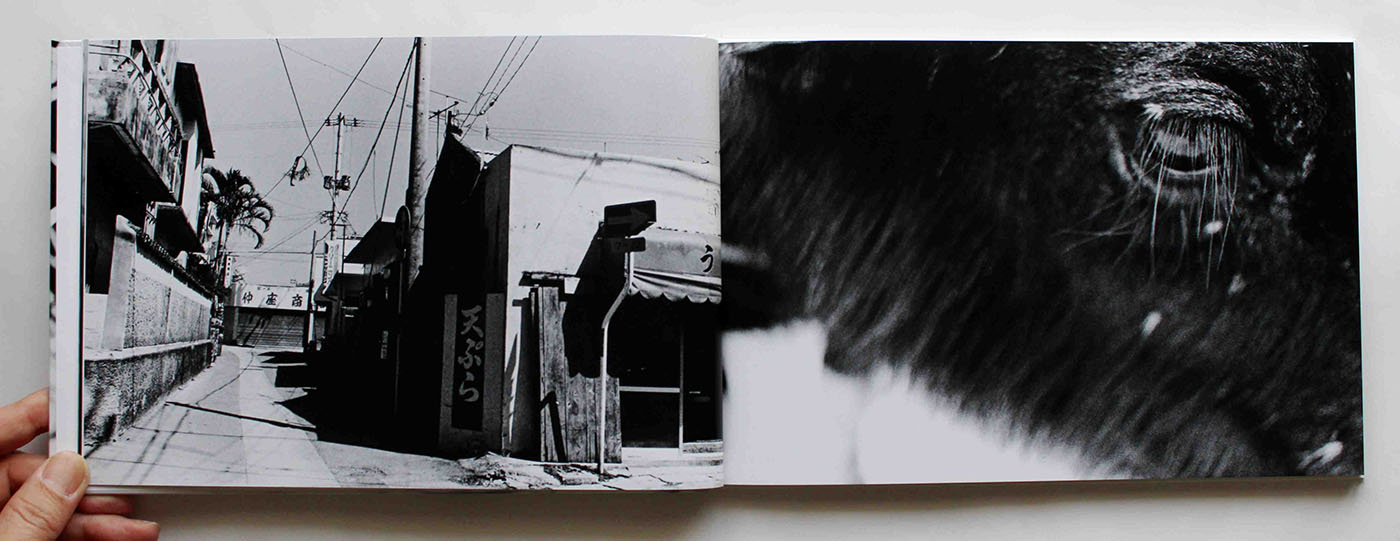

安村崇『日常らしさ』(2005)

安村崇『日常らしさ』(2005)

澤田は安村の作品に出合った時の印象をこう語る。

「安村さんの作品を初めて見たのは写真新世紀関連の出版物だったと思います。とても小さなサイズで掲載されていたテーブルの上にホッチキスの置かれた写真で、あまりのシンプルさがすごく新鮮でした」

写真新世紀は1991年から2021年まで存在した大型の写真コンペである。カメラメーカーのキヤノンがスポンサーになり、いわゆる写真コンテストと一線を画す公募賞として始まった。画期的だったのは、写真コンテストが1枚の写真や、「組写真」という数枚の写真のセットを募集対象にしていたのに対し、写真新世紀はそうした縛りを取り払い、立体のような枠に収まらない作品も歓迎したことだ。

その結果、写真を使ったアート作品に広く門戸を開くことになった。オノデラユキ(1962-)、野村浩(1969-)、大森克己(1963-)、HIROMIX(1976-)、佐内正史(1968-)、野口里佳(1971-)などこの賞出身の写真作家は数多い。安村は1999年にグランプリを受賞している。

私も写真新世紀の展覧会場で安村の作品を見て衝撃を受けた1人だ。1ミリもフレーミングを動かせないと感じるほど緻密に構成された写真は、あまりにも完璧なため笑いたくなってしまうほど。しかし写真はいたって生真面目な顔をしている。そのクールさがたまらなかった。写真というものが現実を精密に写せば写すほどおかしなことになる。謎めいてくるのだということを教えてくれたのが、私にとっての安村作品だった。

それから6年経って写真集『日常らしさ』が出た。当時ようやく出たのかと思った覚えがあるが、写真集に収められた写真は時間の経過をまったく感じさせなかった。いま見てもまったく古びていない。

「今でもまだ注文が来るんですよ。刊行から20年近く経ってまだ注文があるってすごいでしょう。まだ在庫を持っているのもすごいけど」

つくったのは2000部か3000部だったという。出版不況と言われて久しいが、隔世の感がある数字だ。いま、世界的に見て写真集の発行部数は600部がスタンダードである。世界で売り切れる写真集がその程度の部数で、再版されることはめったにない。だから人気が出ればあっという間に入手困難になり値段が高騰する。写真集は見たら買う、が愛好家の鉄則だと言われるのはそのためだ。

『日常らしさ』というタイトルは、日常を写真に撮った時に、現実を覆う皮膜が一枚めくれて、日常が「日常らしさ」という虚構であることに気づかせてくれる、という意味だと私はとらえた。「らしさ」というありふれた言葉をよくよく考えると、そこにはあらかじめ一般的なそのものについてのイメージがあり、私たちはそれをもとにものを見ている。そのこと自体に疑問を投げかけるタイトルである。

英題は「Domestic Scandals」で、 安村自身が写真新世紀での発表時からつけていたもの。Scandalsという言葉に、「らしさ」からもう一歩踏み込んだ感がある。

解説のマーティン・ヤッキ(Martin Jaeggi チューリッヒ在住の著述家.批評家)は英題にからめて「そこで記録されるスキャンダルとは、伝統的な日本の生活様式のゆるやかな風化であり、西洋中流のライフスタイルの装い、そしてそれらが約束する近代性と便利さの、世界規模での勝利である」と書いている。ほかに日本の2人の批評家が寄稿しており、八角聡仁(1963-)は「モノノケ(物の怪)」というキーワードで、ヤッキとは別の方向から安村の写真に写っているモノたちの特異性を論じている。倉石信乃(1963-)は3人のうちもっとも長文で、東松照明や篠山紀信の作品を例に挙げ、日本写真史における「実家写真」の系譜に安村の作品を位置づけている。

3者に共通するのは安村が写真を使うことで「日常」から「らしさ」をはぎ取り、一瞬の違和感を写真に定着させ、日常になれた目では気づきづらい(あるいは気づいたとしても流してしまう)モノのあり方を露出させたことに対する驚嘆である。

『日常らしさ』のデザインは池田進吾(1967-)。雑誌や単行本を多数手がけているアートディレクターであり、たとえば、森山大道(1938-)の著書『昼の学校夜の学校』(平凡社、2006)のデザイナーでもある。澤田が見た時にはすでに写真のセレクトと順番、つまりシークエンスはできあがっていて、それは安村と池田とで編んだものだったという。

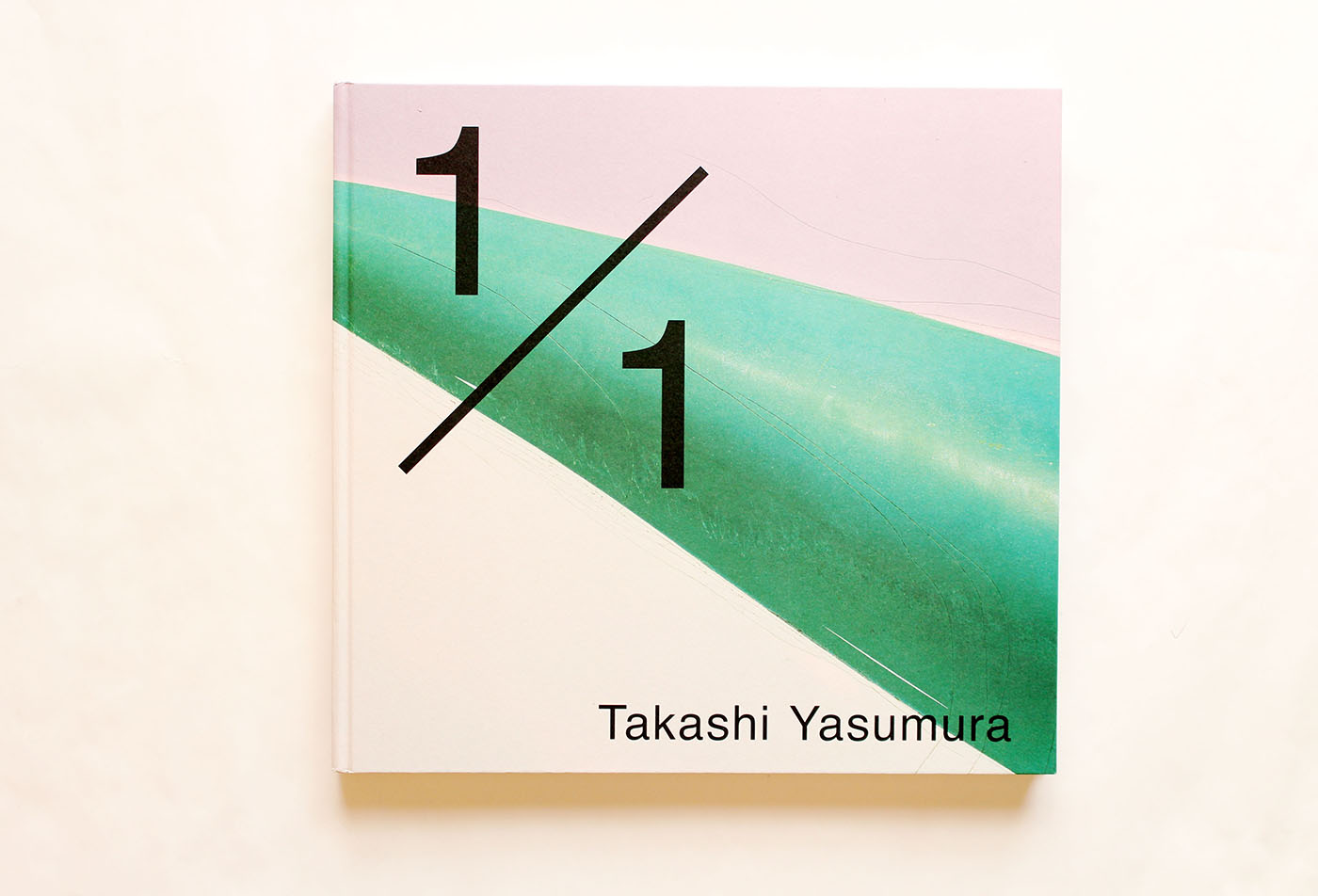

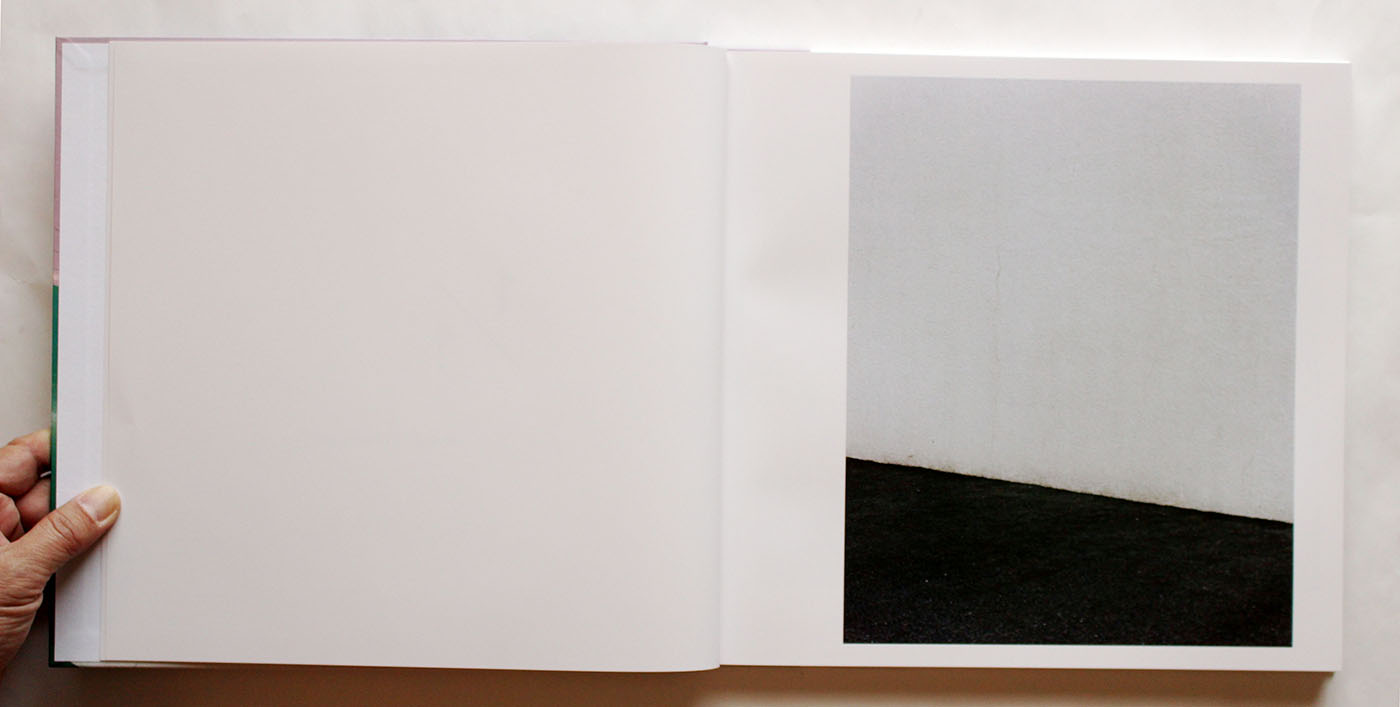

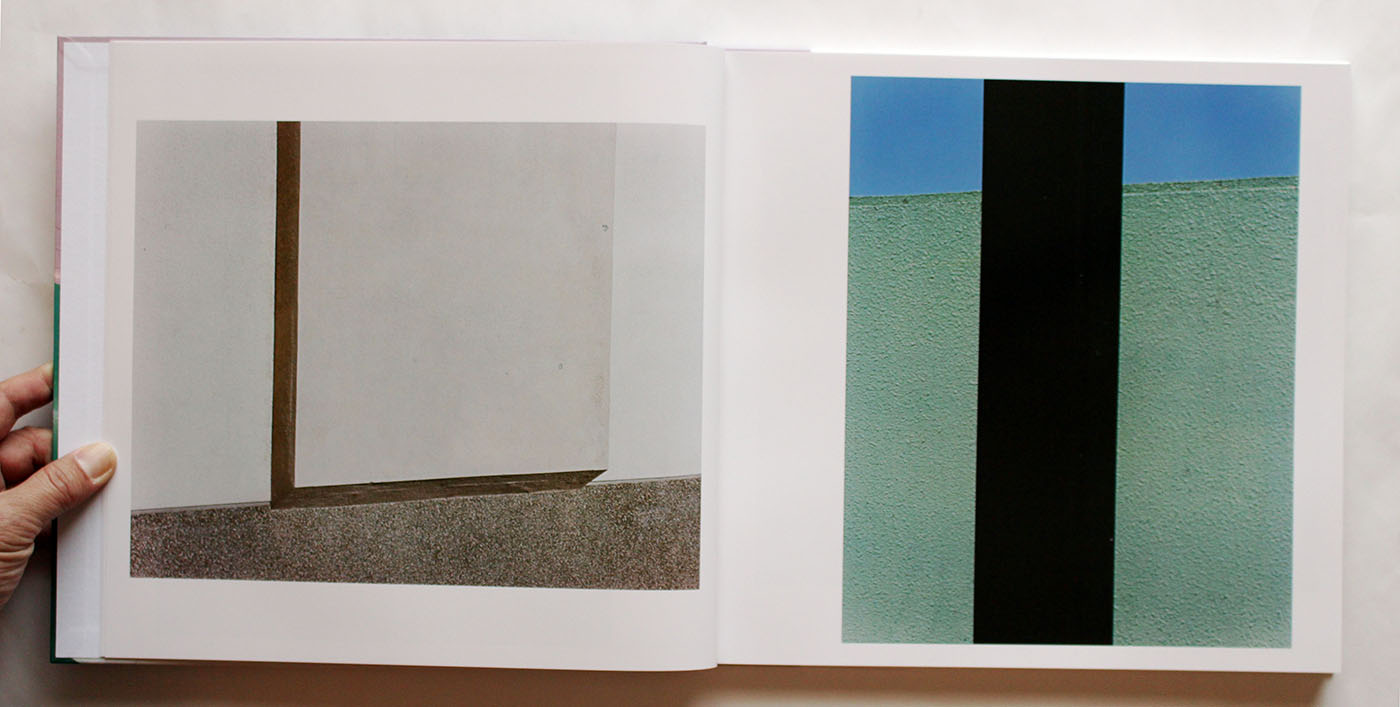

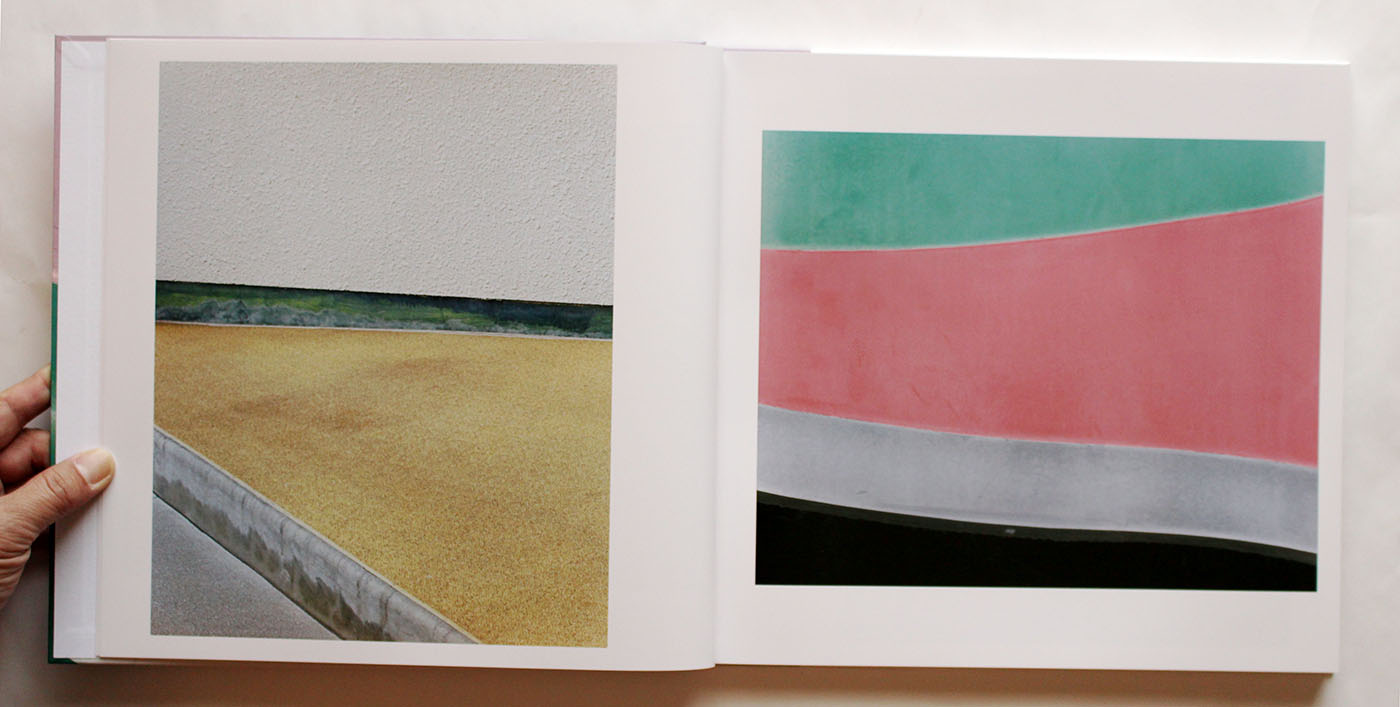

安村の次の写真集もオシリスから出ている。2017年の『1/1』である。『日常らしさ』から12年ぶりとなる本作は、ハードカバーで判型も大きく、若手から中堅作家へと安村がキャリアを積んできたことが写真集の構えからもわかる。

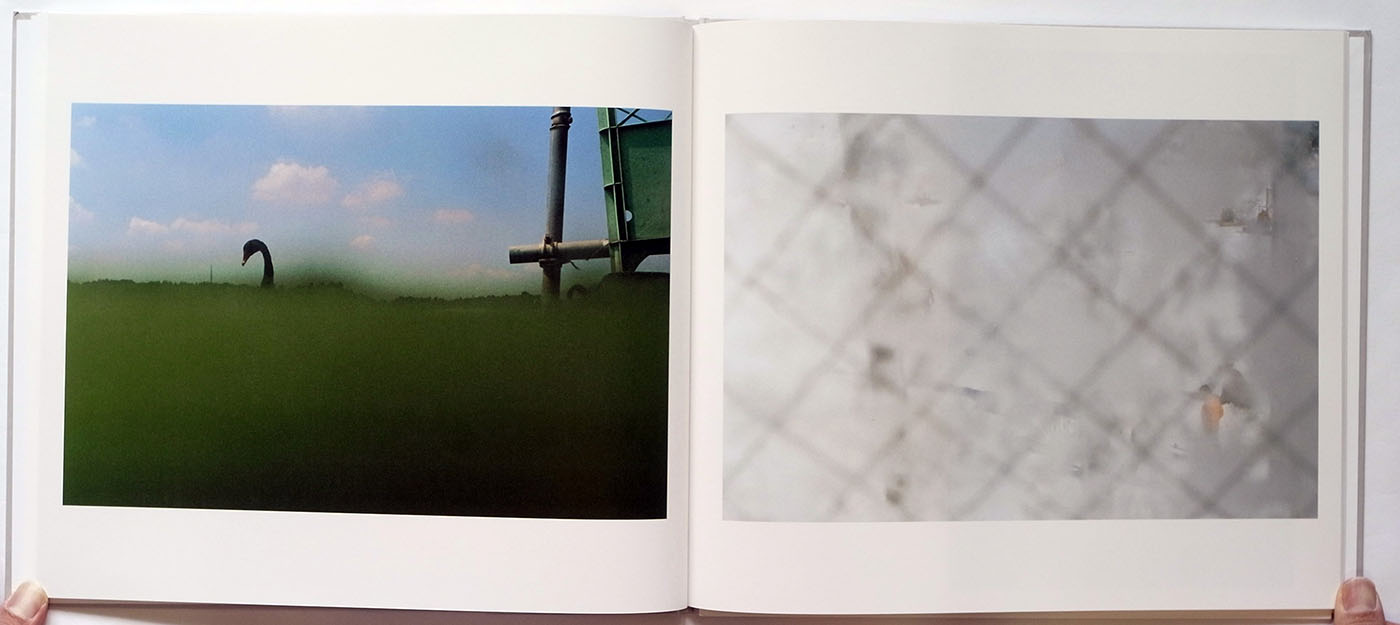

安村崇『1/1』(2017)

澤田は『1/1』がつくられた背景をこう語る。

「安村さんは『日常らしさ』のあと、《「自然」をなぞる》《せめて惑星らしく》という2つシリーズを完成させていて、2005年のパルコでの個展や、翌年のフォト・エスパーニャ(スペイン国際写真祭)などで発表しています。でも、本にできるといいねと話をしただけに終わっていました。《1/1》は2008年から撮影が始まっていて、ギャラリーや武蔵野美術大学が運営するgallery αMでの個展で発表もしていましたが、その後、撮影は2015年まで続き、安村さん自身がこのシリーズを撮り終えたという感触を得た時点で、ぜひ本にまとめておきたいという提案が安村さんからありました。写真集には111点を収録しています」

デザイナーは服部一成(1964-)。『1/1』の写真の並び、つまりシークエンスは服部が行った。

編集者として澤田はどのように関わったのだろうか。

「本ごとに私自身の関わりかたもいろいろです。『1/1』の場合は、服部さんがたくさんの写真から選び、事務所の床一杯にプリントを並べて順番を作っていき、安村さんは、感想を言う程度。どの写真も作家の感性とコンセプトが詰まっていたので、私といえば、ひたすらすばらしいプリントを鑑賞して楽しんでいただけ。大雑把に言うと、シリーズとしてまとめることを念頭に置きながら撮影し、ひとつ終わったら次に挑むというタイプの写真家と、シリーズにまとめようという考えはあらかじめ持たずに撮り、結果から本が生みされる場合があると思います」

安村の場合は前者だろうか。澤田と服部は作家の考えた世界をどのように第三者に届けるかをサポートする立場だったのではないかと想像できる。

そのためには写真集に添える文章も重要で、『1/1』には批評家の清水穣のテキストが付されている。モダニズム写真の巨匠、アルフレッド・スティーグリッツ晩年の名作『イクィヴァレント』を参照しつつ、『1/1』が「写真の本質がこれ以上ないほど厳格に露呈している」と言い切っている。写真を「何か」が写っているものとして見る習慣しか持たない多くの人にとって刺激的な論考でもある。

では後者の場合、「シリーズにまとめようという考えはあらかじめ持たずに撮り、結果から本が生みされる場合」はどうだろう。

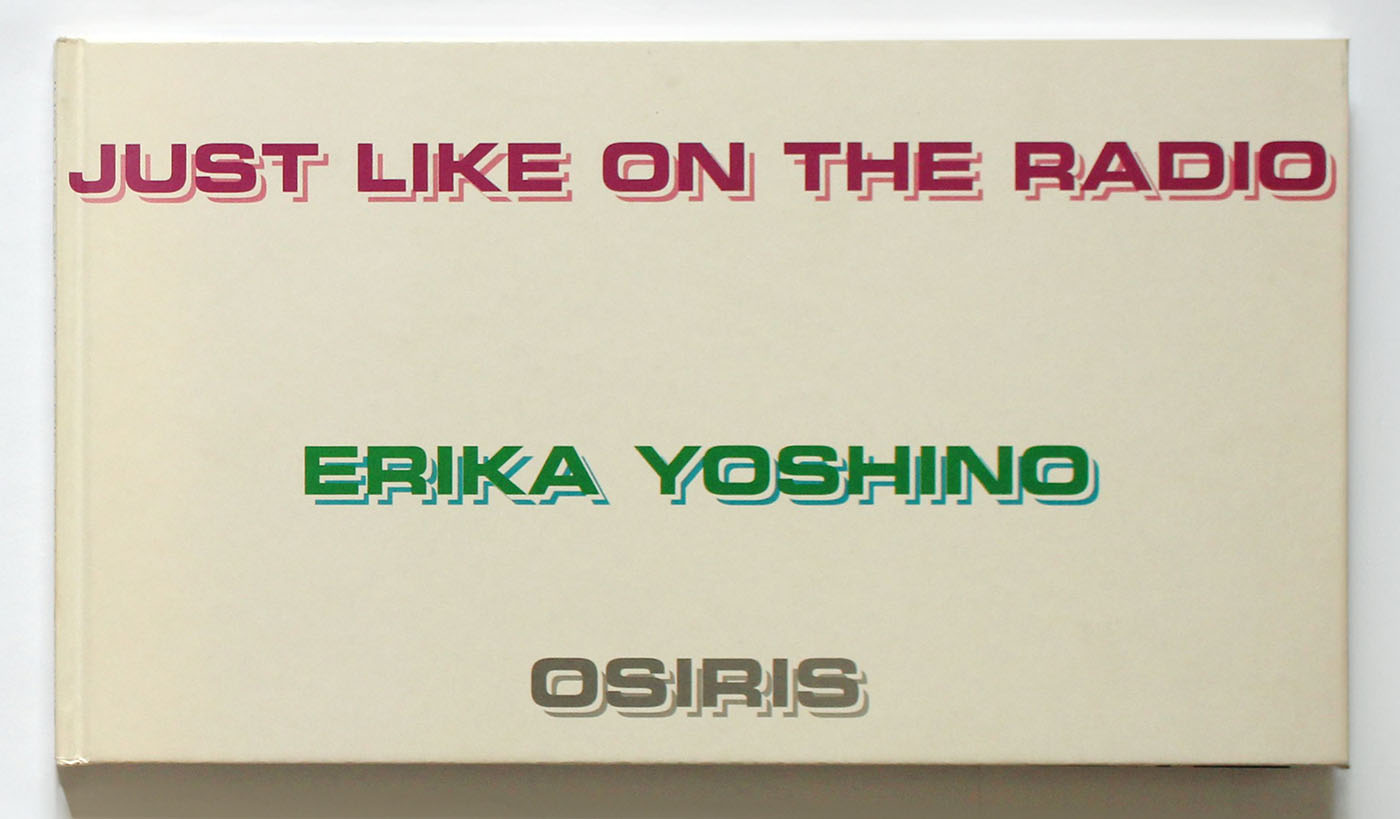

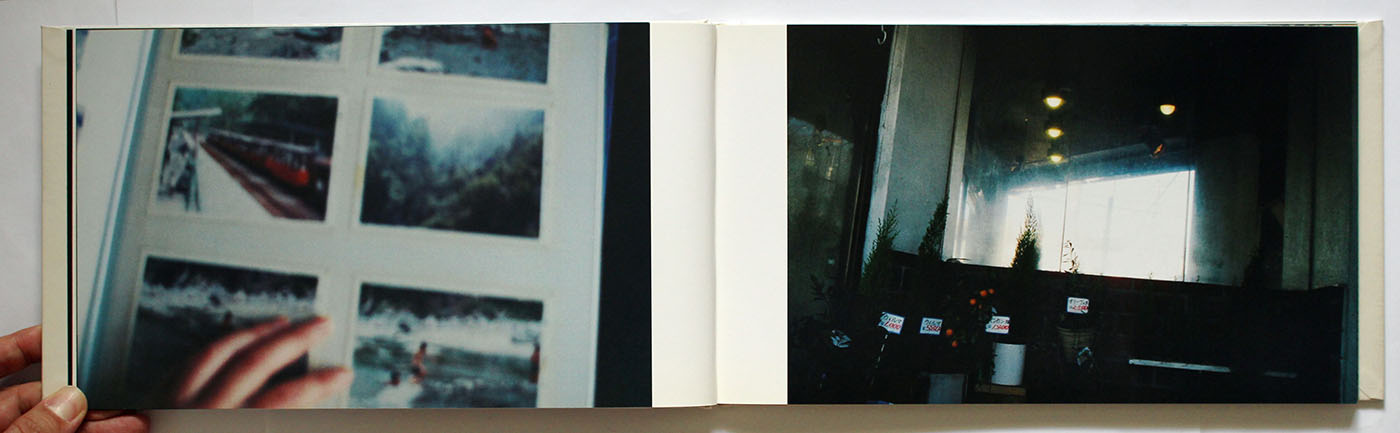

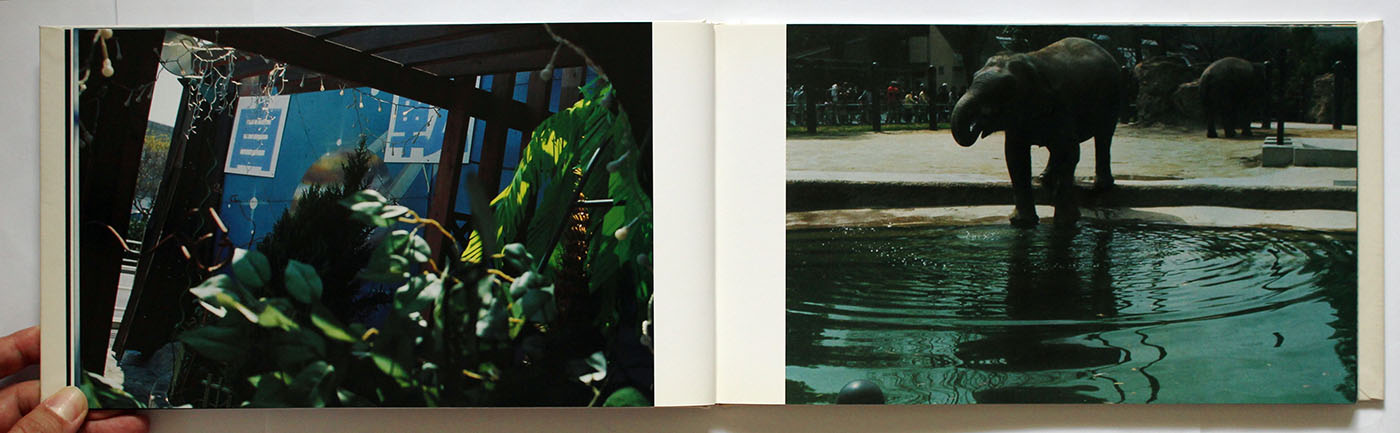

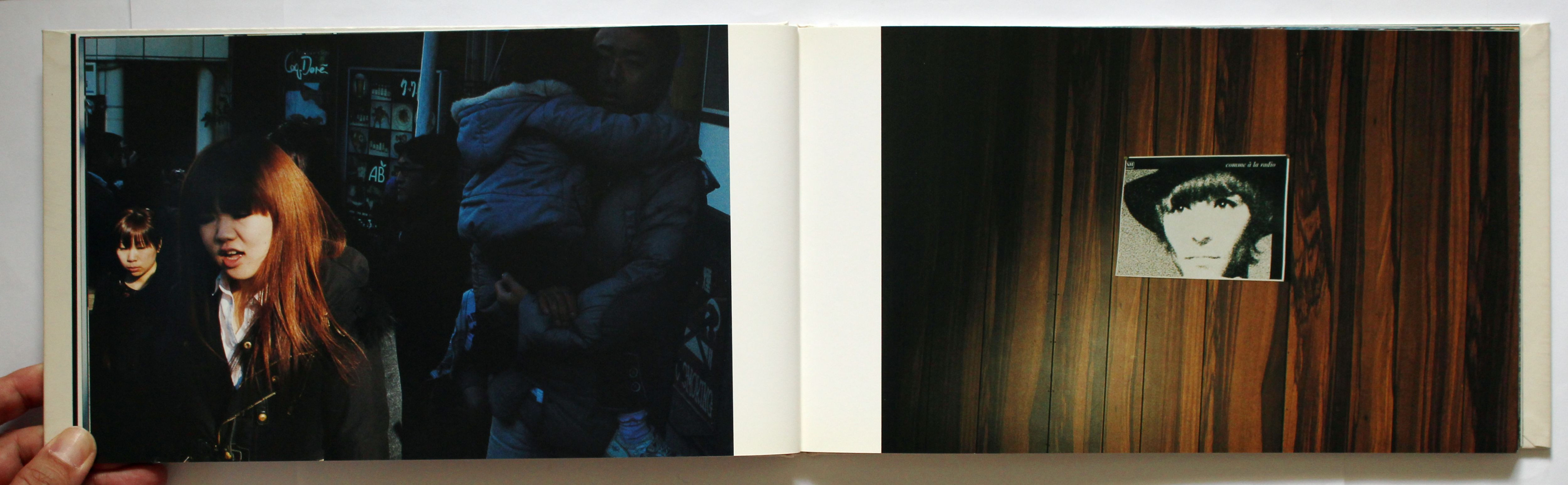

たとえば吉野英理香(1970-)の『ラジオのように』(2011)は安村の作品とは対照的に、多くの写真の中から選ばれたスナップショットの集積に見える。

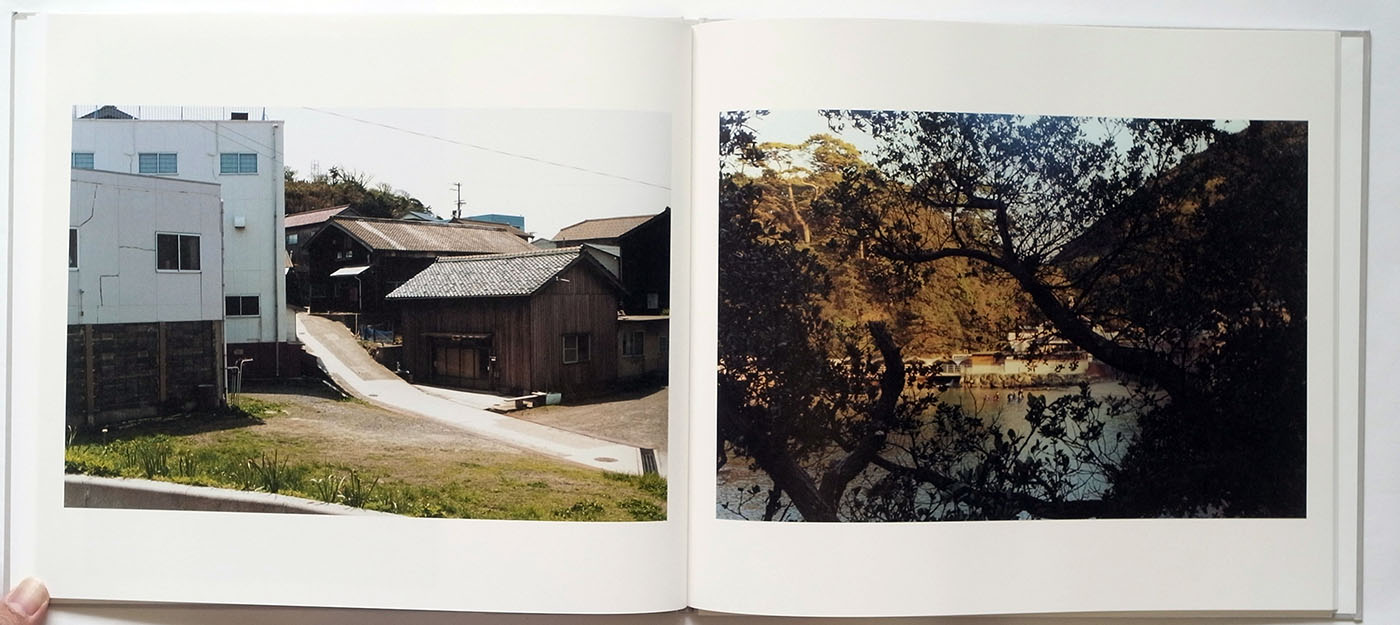

吉野英理香『ラジオのように』(2011)

吉野英理香『ラジオのように』(2011)

安村が三脚に据えた大型カメラを使い、1枚1枚の写真を撮るうえで被写体や構図、光を吟味したと思えるのに対し、吉野はそれらの条件を瞬間的に把握して素早くシャッターを切っているように見える。実際に撮影している現場を見ているわけではないので、写真からそう感じるということなのだが。

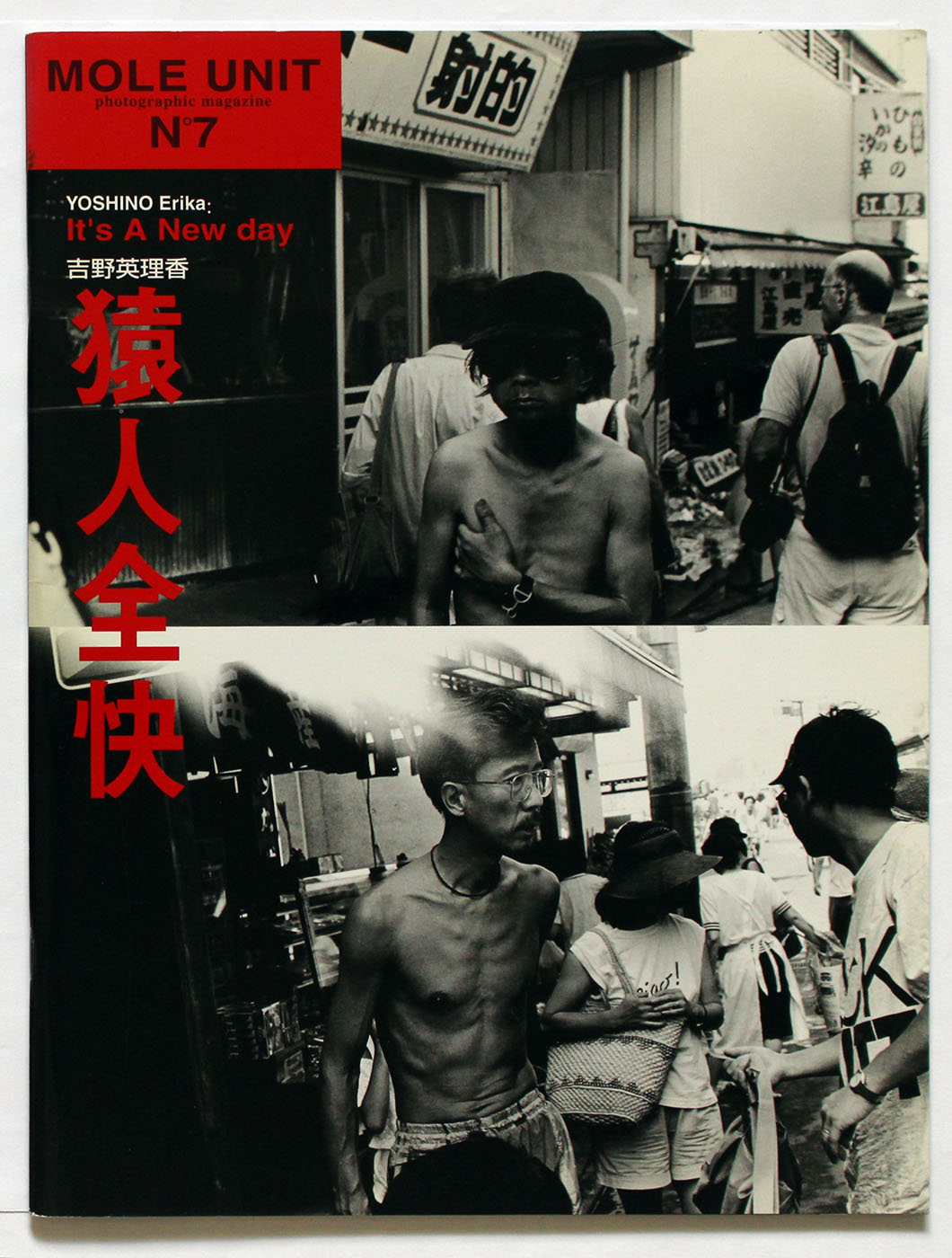

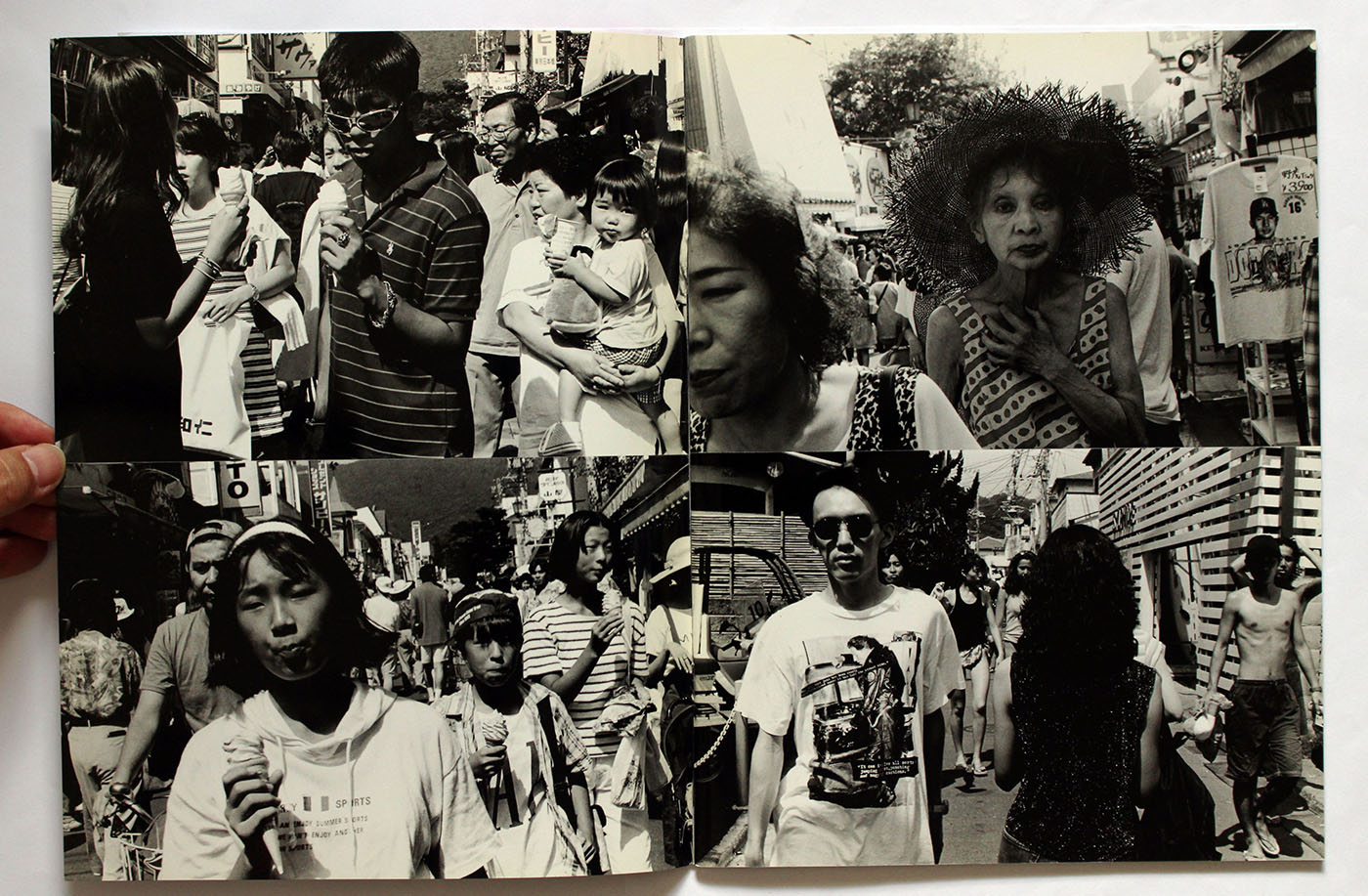

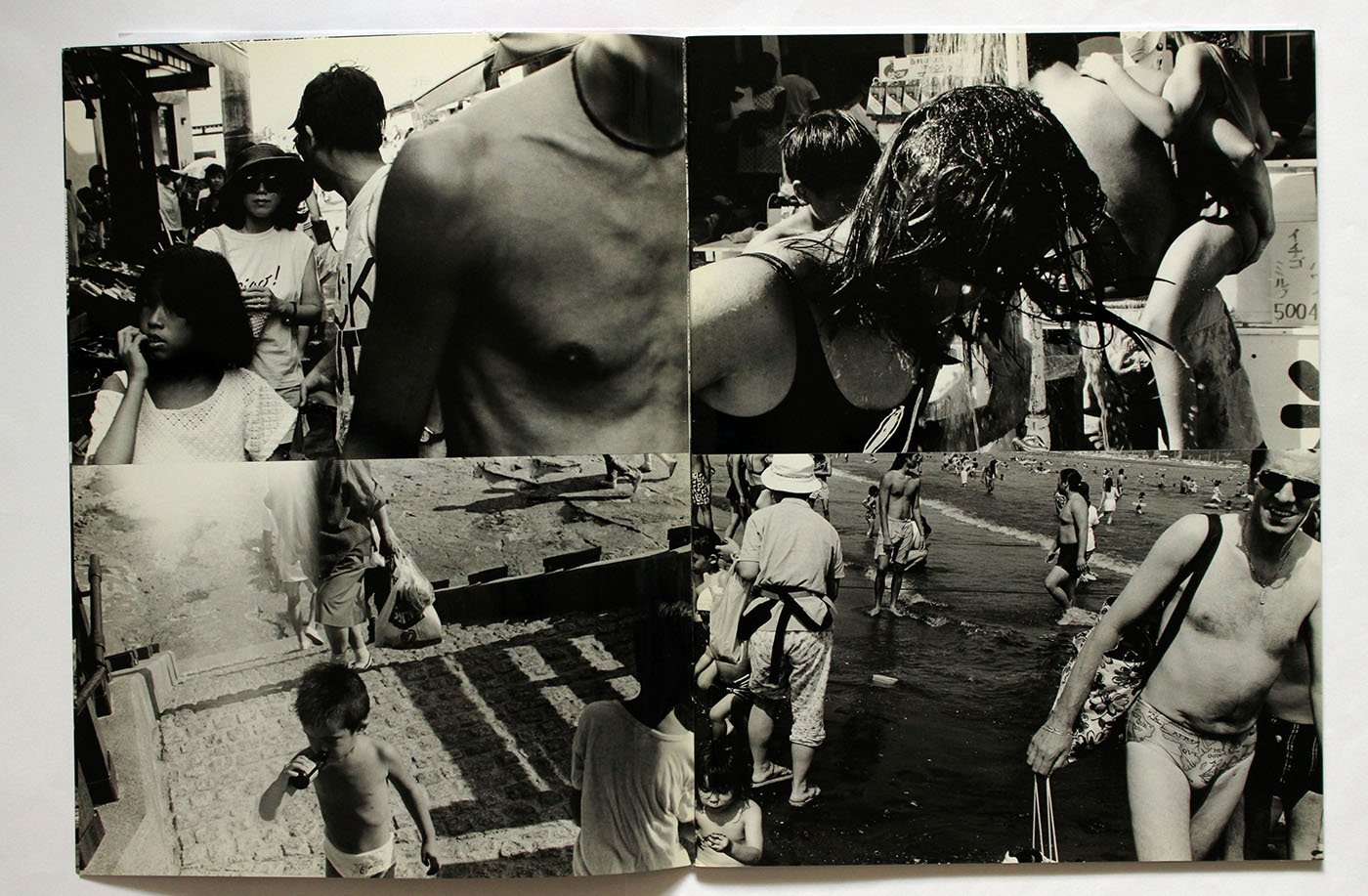

吉野英理香は東京綜合写真専門学校出身で、鈴木清(1943-2000)、渡辺兼人(1947-)らに学んだ。最初の写真集『猿人全開』(mole 、1999)は衝撃的な作品だった。

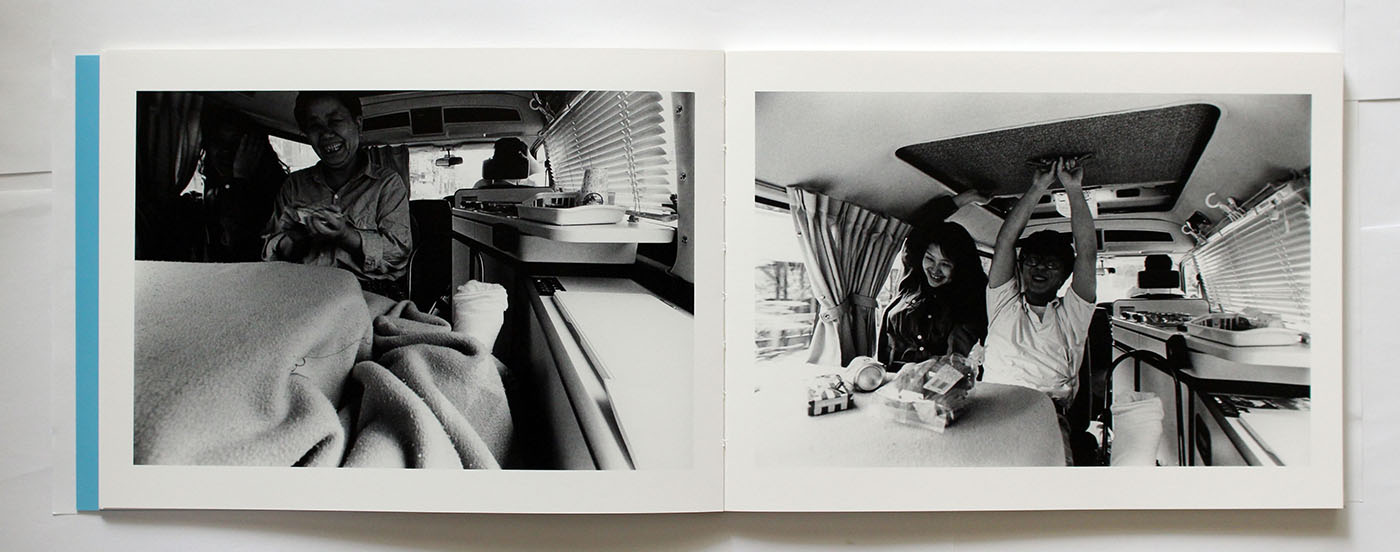

吉野英理香『猿人全開』(mole、1999)

吉野英理香『猿人全開』(mole、1999)

群衆の中に分け入りシャッターを切りまくったように見えるストリートスナップ。そう書くといかにも暴力的な写真を思い浮かべるかもしれないが、優雅な野蛮さとでも言いたくなるような印象を与える。写っているものには熱気があるが、視線はどこか冷めているのである。

『ラジオのように』は吉野の冷めた視線が前面に出た静かな印象を受ける。かすかなノイズ混じりのレコードの音だけが鳴っているような繊細な写真集である。

ナラティブ(物語)でもない、かといってただたんにシャッターを切ればこういう写真が生まれるというわけでもない。見ている側としては、写っているものに刺激されながらも、それをうまく言語化できないようなもどかしさがあり、それがこの写真集の味になっている。写っているもの、写そうとしたことの意味が宙づりになったような写真群は、純粋なスナップショットがめざす一つの理想であろう。

澤田は吉野の写真についてこう語る。

「それまでモノクロの写真を発表していた吉野さんが、カラーを始めたというので見せてもらったんです。吉野さん自身もまだ手探り状態で、何度か会って写真を見ながら話しました。それもそんなに明確に言葉にできたわけではなく、これかっこいいよねとか、これいいよねとか、そんな言葉でしたけど。この写真集は、私が比較的シークエンスに関わったほうかもしれません」

写真というのは不思議なメディアだ。

どんな写真でも、作者である写真家がその写真のすべてをコントロールしているわけではない。写っているものの意味も、見る者によってその解釈が違うことがしばしばだ。多くの写真家が編集者やグラフィックデザイナーと共同で写真集をつくる理由もそこにある。おそらく吉野も澤田と写真をはさんで言葉を交わすことで、自身の作品に含まれているものについて考えを深めていったのではないか。

「作家が自身の写真を見るように見ることは不可能ですが、それでも繰り返し見ていると、声が聞こえてくるっていうんでしょうか。対談の文字起こしをして原稿にまとめるのに近い感触です。その場で話を聞いて、録音をもう一度聞いて文字に起こして、それを記事にするために文章として整える。その作業のプロセスで、話している人の言葉のリズムやトーンから、何を考えているのかがより分かってくる気がします。それが感じられると原稿まとめの作業も一気に進みます。写真を繰り返し見たり、写真家と写真をはさんで話していると、それに似た、だんだん作品の声が聞こえてくるような感じがありますね。それを頼りに感じたことをぽつりぽつりと伝える。それが作家にとって賛成できることなら、採用されるという感じでしょうか」

作家主義の観点から見れば、写真集は写真家のものである。吉野英理香の『ラジオのように』の世界はまさしく彼女のものであることは間違いない。だが、写真集をつくる過程で、その世界をより明確にするために編集者の存在が必要とされたのではないかと思う。

「編集」はテキストの存在にも感じる。『ラジオのように』には写真のほかに吉野自身の日記が収録されている。2009年10月1日から2010年7月30日の日記だ。プロフィールの下に「2010年1月から7月の間に撮影された」とあるから、日記は写真集に収録されている写真を撮り始める2カ月前から始まり、撮影を終えるまでが書かれていることになる。

日記には1月3日にカラー写真を撮ることを思いつき、翌日にはカラーフィルムを買いに行き、新しい7日には新しいカメラ(コニカ・ヘキサー)を買ったことが記されている。

日付は飛び飛びで、書かれているのも断片的な事柄だが、その限られた情報から想像できることは多い。というのも観た映画、映画館の名前、読んでいる本、行った町、時喫茶店の名前など固有名詞があるからだ。それ自体が写真のようでもある。

たとえばそれはこんなことだ。日記によれば吉野は「シネマ前橋」でジャン・ルノアール監督の『素晴らしき放浪者』などアート系の映画を鑑賞しているのだが、それが前橋出身の私にはにわかには信じられなかった。ルノアールのシブい作品を上映するような文化的な映画館があの街にあっただろうか。作者の創作ではないかと疑ってしまった。

しかし調べてみると「シネマまえばし」という映画館が2009年12月から2011年12月まで前橋芸術週間という市民団体によってアートシアターとして運営されていたことがわかった。「シネマまえばし」についての記述はネット上にほとんどなく、結果的に吉野の日記に書かれている映画の上映が貴重な「記録」になっている。しかしことの次第がわかってもなお、前橋で『素晴らしき放浪者』が上映されたということがまるで幻のように感じられる。おそらくそれは吉野の日記の文体がそうした幻想を呼び起こす力を持っているからだ。写真作家と呼ばれる、写真で作品をつくる人びとの多くは優れた言語感覚を持っているものだが、吉野もまぎれもなくその一人である。

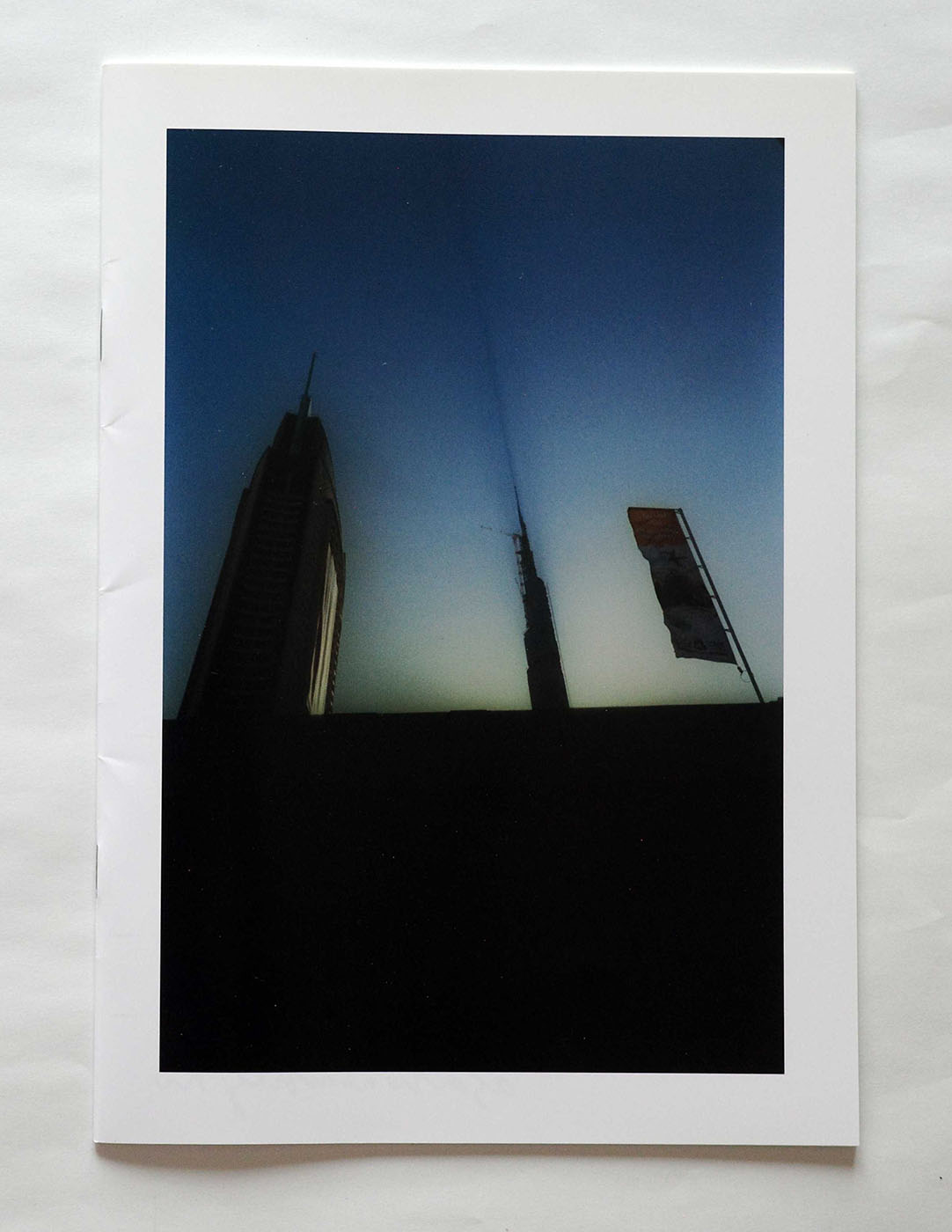

黒くつぶれた逆光の写真、傾いたアングルは一見、無造作にシャッターを押しただけの写真に見えるが、カメラが浮遊するようなゆるやかな移動感覚は、ページをめくる写真集ならではの心地よさにつながっている。同時に写真に写っているものは謎めいて見え、緊張感が漂う。なぜここでシャッターボタンを押したのか? そこに作者の心理を読み取りたくなるし、日記の言葉をそのヒントにしたくなる。

作家と対話を繰り返すことで写真集を練り上げていくようなやり方は一つの理想だ。

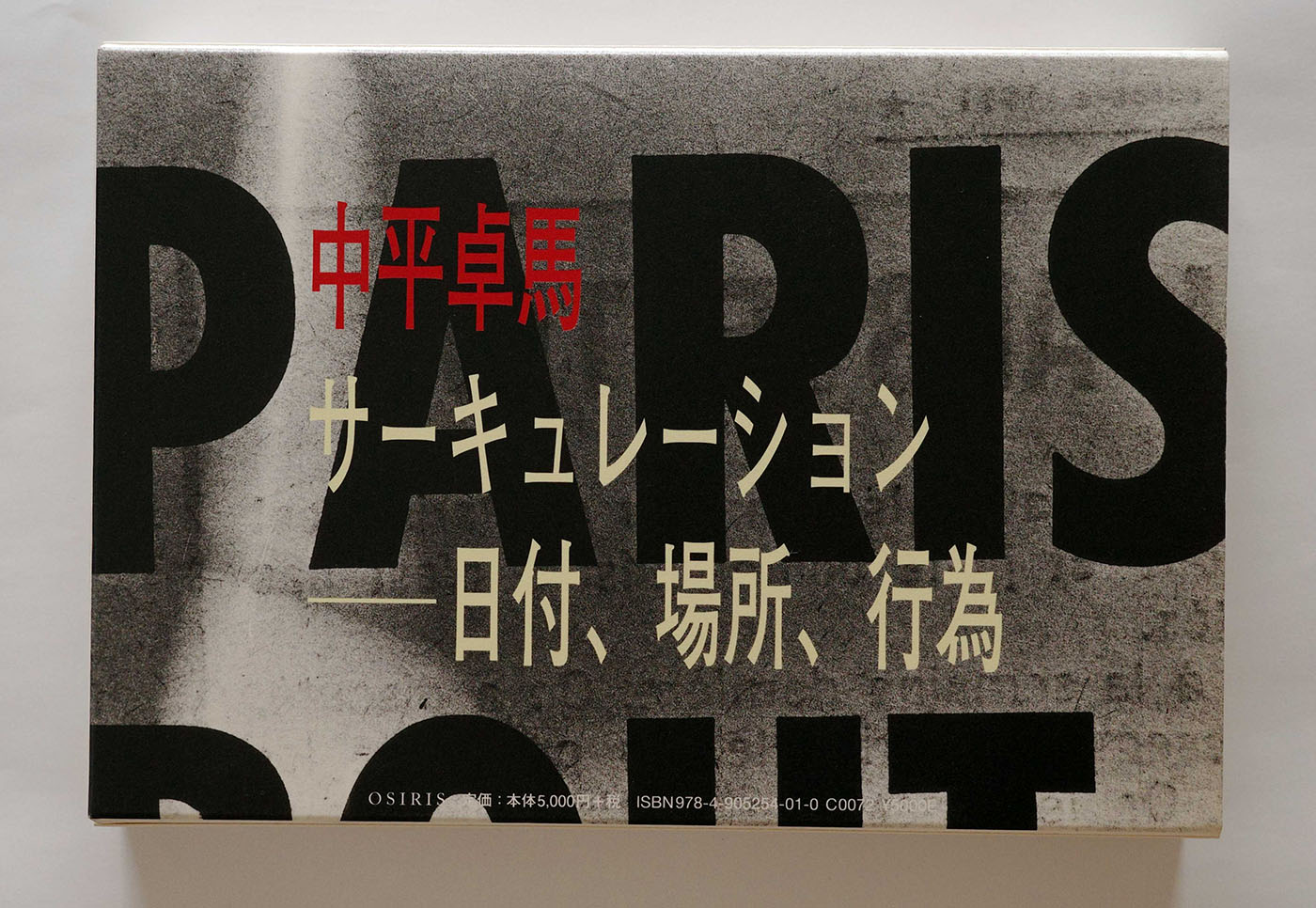

しかし中平卓馬の『サーキュレーション ──日付、場所、行為』(2017)のようにかつて発表されたことはあるものの、その時には展示だけで写真集はなく、しかもすべてのプリントやネガが残っていない場合はどうすればいいのか。

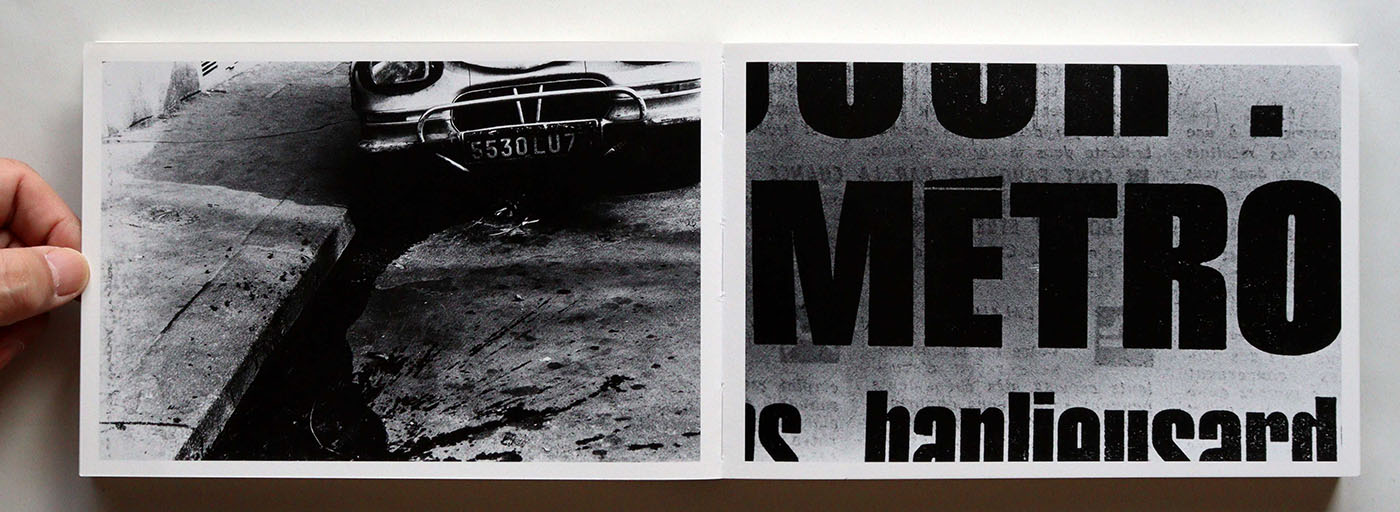

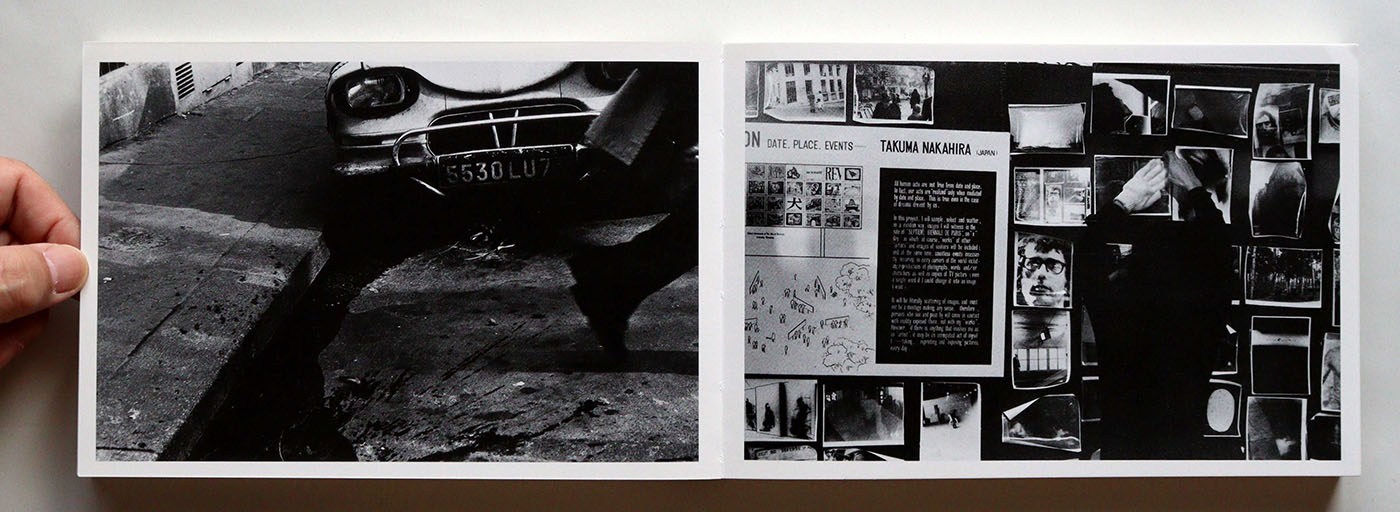

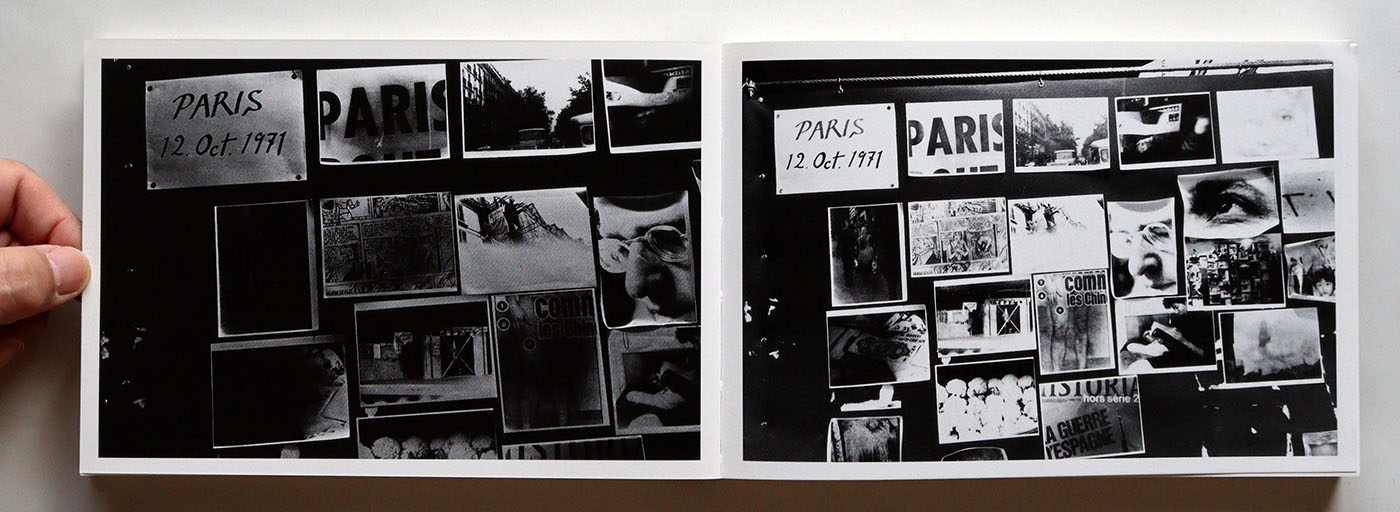

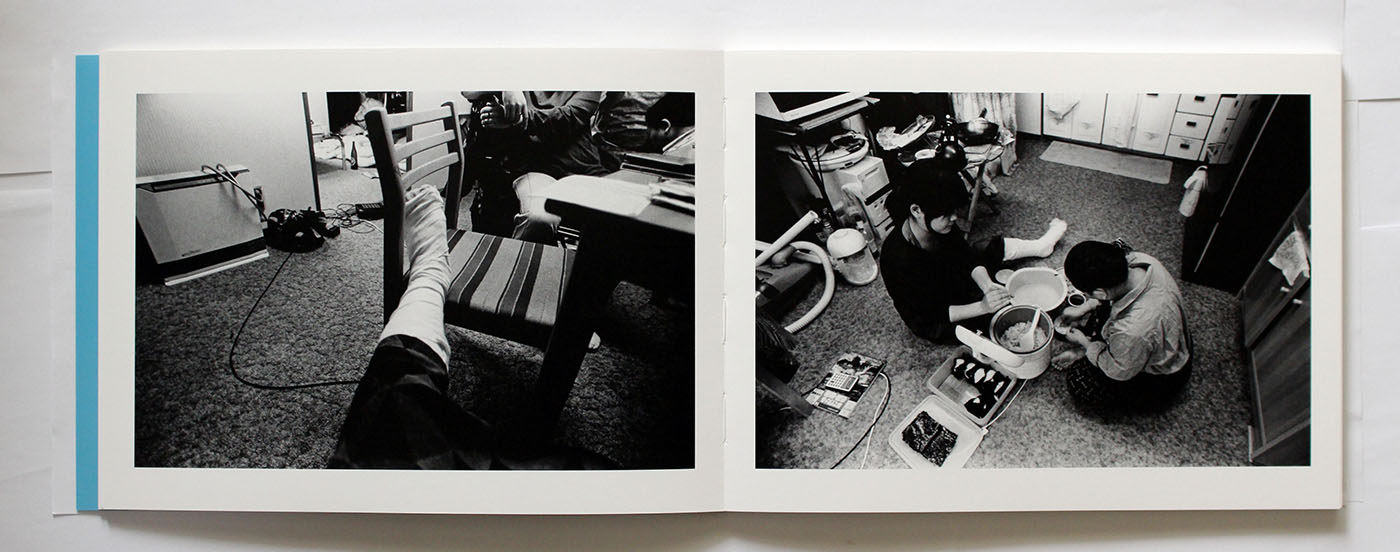

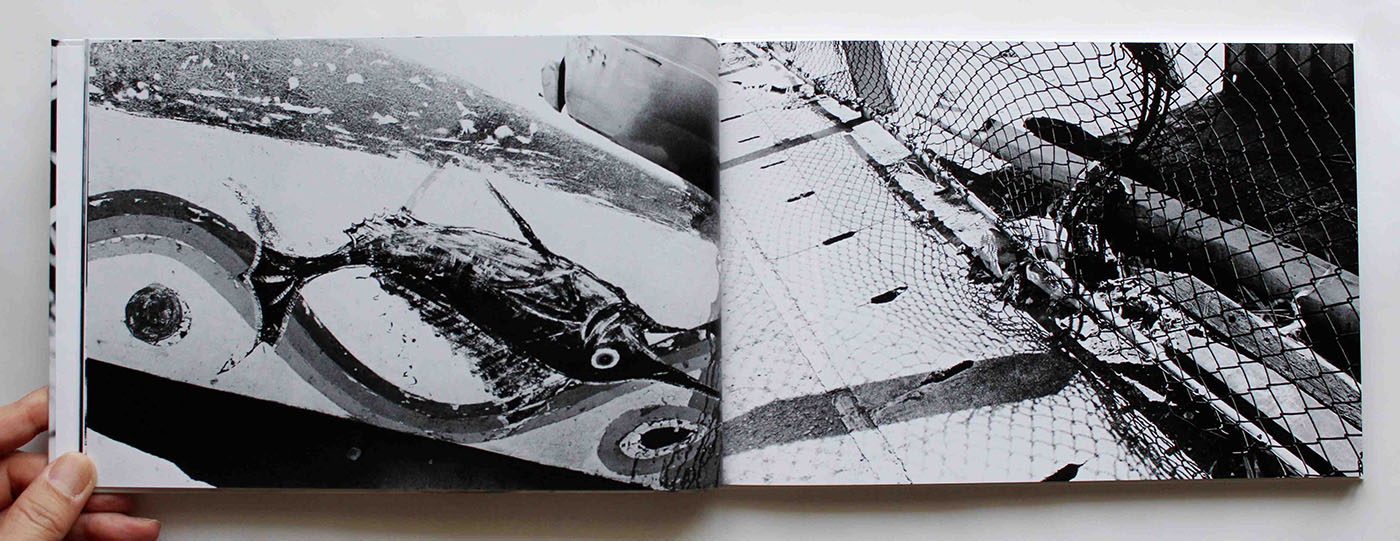

中平卓馬『サーキュレーション──日付、場所、行為』(2017)

中平卓馬『サーキュレーション──日付、場所、行為』(2017)

《サーキュレーション》は1971年に中平卓馬が国際美術展の第7回パリ青年ビエンナーレで展示した作品である。中平は日本代表として選ばれて出展した作家の一人だった。中平はパリ青年ビエンナーレに遅れて参加し、日中に撮影し、夜に現像してはそのプリントを会場に展示していった。しかしその「行為」は頓挫する。「パリ総コミッショナーのほとんど傍若無人としか言いようのない官僚的な態度に腹をたて、閉会の二日前、10月30日にそれまでの仕事全部を取払い、参加拒否を決定した」(『サーキュレーション』巻末に収録された中平の「現代美術の疲弊──第7回パリ青年ビエンナーレに参加して」より)

参加拒否に至ったのは、毎日増えていく作品が規定の壁面を越えていったこと。割り当てられた壁だけでなく、床、受付にまで浸食していいた。そして、急遽展示されることになった別の作品に干渉したことで、作品の一部を撤去しろと命じられたことが直接のきっかけだった。

『サーキュレーション』はパリで発表されただけで、写真集になることはなかった。澤田はオシリスでこの伝説的な作品を写真集にしようと考えた。中平のキャリアの中でも重要な作品だと思ったからだ。

しかし、中平は病を得ており、当時の記憶を失っていた。作家の監修がないまま、過去の作品を写真集にするにはどうすべきか。『サーキュレーション』はオシリスの写真集の中でももっとも編集が難航した写真集だと澤田は述べている。

「ネガはある程度残されている。どんな展示だったのか記録写真もある。すごくかっこいいから、ぜひ本を出したい。ですが、パリで日々撮影し、パリで展示することそのものに意味のあるパフォーマティヴな作品をどうやって編集し、写真集にするのかは大きな問題でした」

写真集の付記にいわく、中平の手元に980カットのネガと48枚のプリントが残されていて、場所と日付をできるかぎり同定したとある。しかし写真集にすべての写真を収録するわけにはいかない。選んで並べるという編集が必要だ。

「最初は石塚(雅人)さんと、いいと感じた写真を並べてみたんですが、なんとなく違和感があった。それで中平さんがこのプロジェクトで何をしたかを知ることに戻ろうということになり、インスタレーションの様子を伝える写真が50枚ほどあったので、それを手がかりに展示の再現模型をつくりました」

編集作業は当時オシリスに在籍した編集者、石塚雅人と2人で行い、膨大な調査作業にはスタッフの富田美佐子も加わった。前回でも触れたが、石塚は中平の撮影にも付き添い、写真編集にも情熱を持っていた。 模型を作ったことで、展示点数は500点ほどだったことが分かったという。たしかに大変な量だ。

「模型を作ってみると、1枚で見たらそんなに印象が強くない写真が混ざっていることで、隣り合う写真の組み合わせのリズムが出ていることに気づき、それを本にも反映させることにしました。強い写真だけを並べてもいい流れが作れるわけではないことは以前から経験していましたが、『サーキュレーション』の編集をしてあらためてそのことを感じました」

展示された写真の流れから中平の意図を読み取ることができたとして、展示と本の違いをどう乗り越えるかという課題が待っていた。

「調べていくと1週間ほどをかけてどのように展示を増やしていったかも分かり、内容の変化も見られました。パリの街で撮った写真が基調ですが、新聞や雑誌など印刷物の複写写真も多く、地下鉄構内の写真ばかり日もあった。壁がいっぱいになると写真は床に増殖していったのですが、床の展示では同じ被写体の連続写真が増えていました。街路で撮った連続写真を数点横に並べた列の下には、通信社が配信するテレファックスの文字だけを撮った写真が並んでいるといった具合です。それで、本では、左ページにテレファックス、右ページに街中の写真という組み合わせの見開きを連続させてみました。こういった元の展示を調べてわかったさまざまなことを参考に、おおよそ日付順に大きな流れを作り、繰り返し検討しながら256点で流れを作りました」

作家と話しながらではなく、写真からその声を聞こうとしたということだろう。具体的な手順としてはまずコンタクトシートをよく見て写真を選ぶことから始まった。コンタクトシートは密着とも呼ばれ、フィルムをそのサイズのまま印画紙に焼きつけること。現代でいえばインデックスプリントをイメージしてもらえればいい。35ミリカメラの1コマは24mm×36mm。小さな写真とにらめっこしながらの作業は気の遠くなるものだっただろう。

「横浜美術館での個展の調査段階ですべてのネガからコンタクトシートが制作され、ネガには通し番号がついていますが、それは撮影順ではなく、ネガ発見された時点で任意につけたものでした。10月12日に展示されている写真をコンタクトシートで見つけたら、それと同じネガにある写真は、同じ日に撮られたはず、といった具合に同定していきました。横浜美術館での展覧会前にかなり調査はしたのですが、さらに詳しく調べる作業が必要でした」

撮影された日を特定することで、コンタクトシート同士のつながりがわかると、中平がパリでどこを歩き、どうすごしたかが見えてくる。そのうえで、会場で撮影されたインスタレーションの記録写真を手がかりにシークエンスをつくっていった。

「記録写真といっても、部分的には写っていなところもあったし、ともかく気の遠くなるような地道な作業でした」

中平卓馬という作家を研究し、その知見をもとに、当時のパリ青年ビエンナーレの状況を考え、展示会場の記録写真をベースに、中平の目になりきって写真を選び直す──言葉にすればそういうことなのだろう。しかし、撮影当時その場にいなかった者がそれをするためには、かなりの熱量が必要になる。

当時のインスタレーション写真が残っているとはいえ、いまのような高解像度の写真データではないから写真の同定は簡単ではない。しかもネガのどこを探してもない写真もあった。

「パリで撮った写真すべてのネガは全部残っていたわけではありませんから、そもそも再現しようとしても多くのイメージが歯抜けになってしまう」

澤田と石塚がめざしていたのはインスタレーションの再現ではなく、写真集として発表したい、残したいと思う気持ちのほうが強かった。

「『サーキュレーション』の写真集はあくまで本であり、出せたとしても1冊きりだと思っていたので、いい写真はなるべく入れたいと思い、展示されたことが確認できなかったカットも本には収録しています。シークエンスをおおよそ作り終えた段階で、服部(一成)さんにプロジェクトの成りたちを説明し、造本と装丁をお願いしました。服部さんは、パリで出会ったものを無作為に撮影することから始まったスピード感のあるプロジェクトのエッセンスを形にしてくれたと思っています」

プロジェクトを進める過程で写真集とは別の展開も生まれた。『サーキュレーション』の再現を試みようという美術館が現れたのだ。

「シカゴ美術館のキュレーターに、写真集と、写真集をつくるためのリサーチがどのようなものだったのか、資料と模型を見せたところ、とても興味をもち、写真とアーカイヴというテーマの調査・研究のプロジェクトの一環として、中平さんの《サーキュレーション》を復元した個展を開催したいという申し出がありました」

中平卓馬の写真展「Circulation」は、2017年にシカゴ美術館で開催されている(1月28日〜4月30日)。

Takuma Nakahira: Circulation // Art Institute of Chicago

by Ruslana Lichtzier(THE SEEN)

https://theseenjournal.org/takuma-nakahira-circulation/

「シカゴ美術館に残されたネガと、インスタレーションの様子が分かるプリントのすべてを送り、われわれの調査を引き継ぐかたちで、同館の写真部門専従スタッフによって1年以上をかけて“再現”を目的に綿密な再調査とプリント制作が行われました。この展覧会は、欧州3都市を巡回した『プロヴォーク』をテーマにした大規模な展覧会(「Provoke: Photography in Japan between Protest and Performance, 1960-1975」)のシカゴ美術館での開催と同時開催でした。ただ、ネガがないものも多いので完全な展示再現はできなかったし、サイトスペシフィックなプロジェクトですから、作品としての魅力は伝わりづらかったように感じました」

美術館という歴史的に評価が定まった作品をアーカイヴしていく場所に、中平の「行為」を再現するということそのものが大いなる皮肉のようにも感じる。展示写真で見る限り、真っ白な空間に再現されたカオスな壁面はどこか寂しげに見える。

写真集『サーキュレーション』に話を戻そう。中平はパリの展覧会場で割り当てられた壁にびっしりと写真を貼り、さらに壁以外にも写真が浸食していく展示を行った。しかし写真集は手元で見るという制約がある。束ねられているという性格上、ページをめくって見ていくことになる。1ページにたくさんの写真を掲載することは可能だが、そうすれば1枚ずつ丁寧に見る人は稀になる。写真を1点ずつ見せようと思えば1ページに 1点が理想だ。だとすれば見開きで2点までとなる。写真集『サーキュレーション』も1ページに1点である。

澤田も写真集という形式を意識せざるをえなかった。

「縦組の本なら縦に視線を送っていくし、横組だったら横に視線を送ることを強制されますよね。写真集はパラパラとめくったり、行きつ戻りつしたり、文字を読むより自由度はあるにせよ、やはり製本されている以上リニアに進んでいく。空間のなかに展示された写真インスタレーションの体験を本に置き換えることは不可能です。でもかっこいいからこれでいこう、と思い切った感じでしたね」

歴史的事実を記録するということがこの本の目的ではなく、中平の写真を1枚1枚見てほしいというのが「写真集」としてつくられた理由だった。写真集のページをめくりながら、「日付」「場所」「イベント」を感じること、経験してほしいと。

記録としての役割は、巻末に収録された中平自身のパリ青年ビエンナーレについてのテキストと、八角聡仁による作品の背景についての解説が果たしている。

写真集のためにネガからプリントしたのは金村修(1964-)である。作家のネガを作家に焼かせるのはこれまでにもあったが(たとえば桑原甲子雄のネガを荒木経惟[1940-]、谷口雅[1949-2025]がプリントしている)、金村に依頼したことも澤田の「編集」の一つであろう。そこには現代において中平の作品をどう見るかの補助線を引こうという意図が読み取れる。世代の違う作家から作家へとバトンが渡される場を写真集がつくったともいえる。オシリスの出版物には「作家主義」が濃厚なのだ。

楢橋朝子もオシリスから写真集を出している「作家」の1人である。

楢橋についてはこの連載でも蒼穹舎の大田通貴(1956-)の回で触れたが、オシリスからこれまで 4冊の出版物を出している。『近づいては遠ざかる』は東京アートミュージアムで 2009年に開かれた同名展覧会の図録。24ページの冊子に展示作品のほか、会場写真(撮影は安村崇)、倉石信乃の作品論「水の形」が収録されている。その後、2013年に写真集『Ever After』がオシリスから刊行されている。

楢橋朝子『近づいては遠ざかる』(2009)

澤田は楢橋との出会いについてこう振り返る。

「楢橋さんの写真は『デジャ =ヴュ』の編集をやっていた頃に知りました。編集部に個展のDMをいただくことが多かったのですが、楢橋さんのDMは印象的でしたね。でも、直接ご本人と話をするようになったのはマーティン・パーの紹介だったと思います」

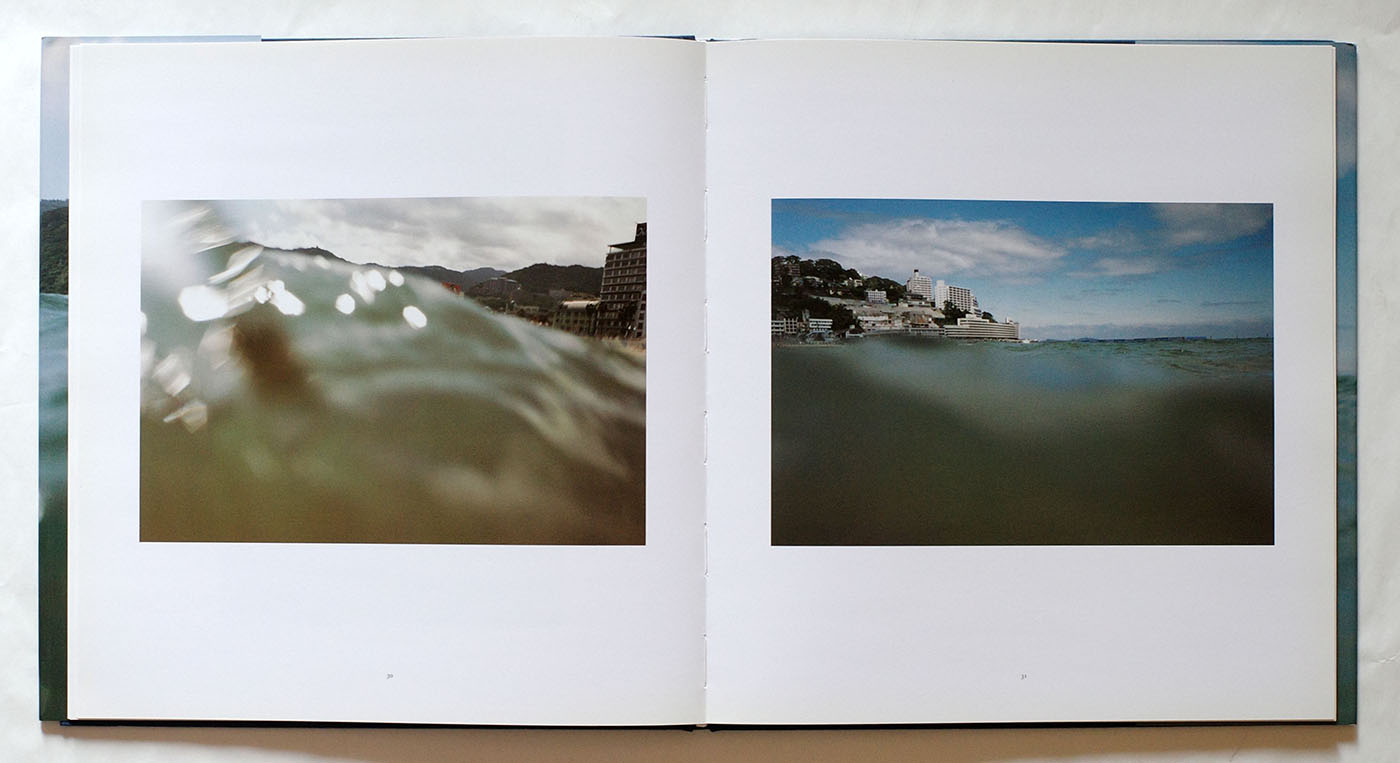

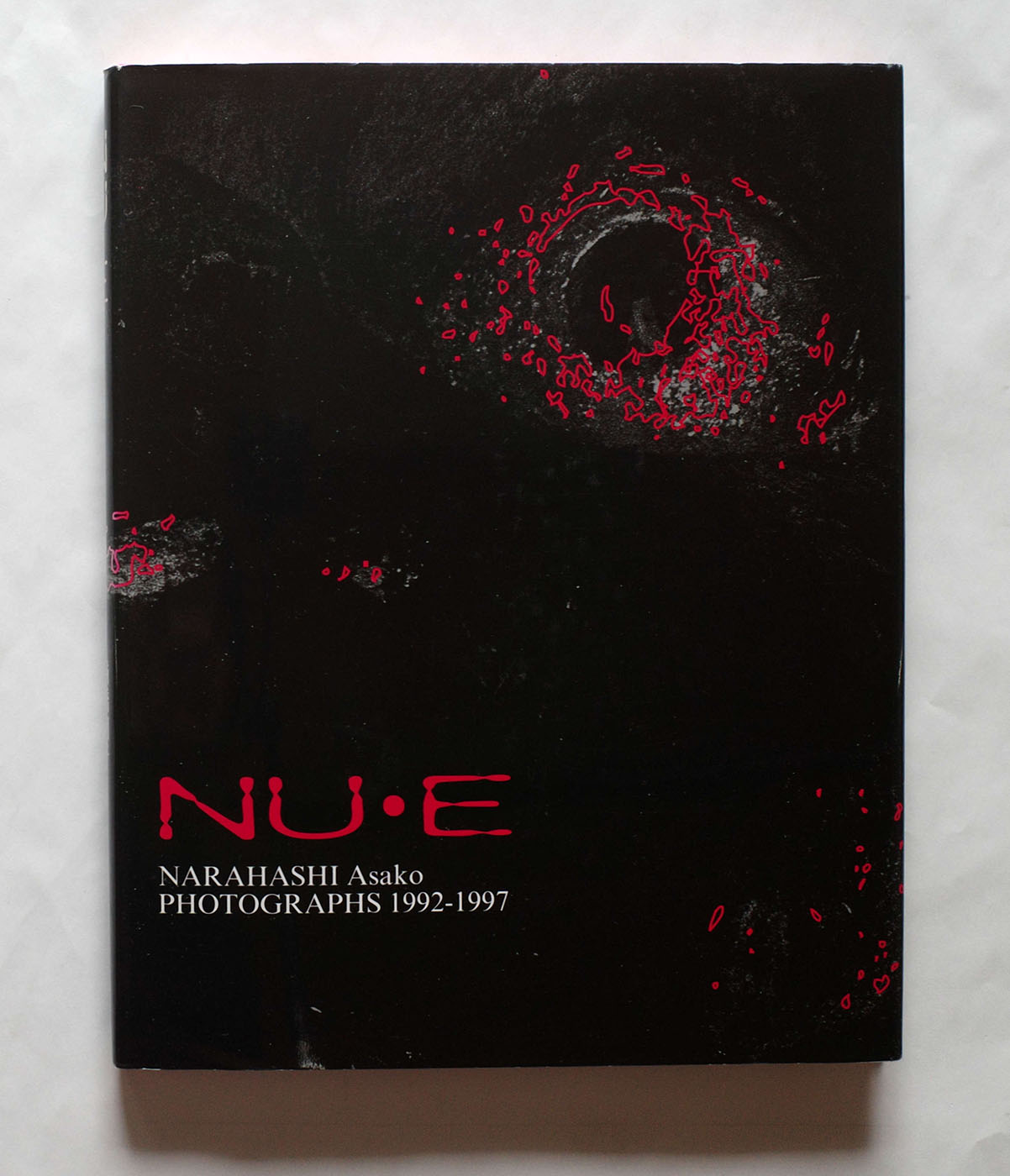

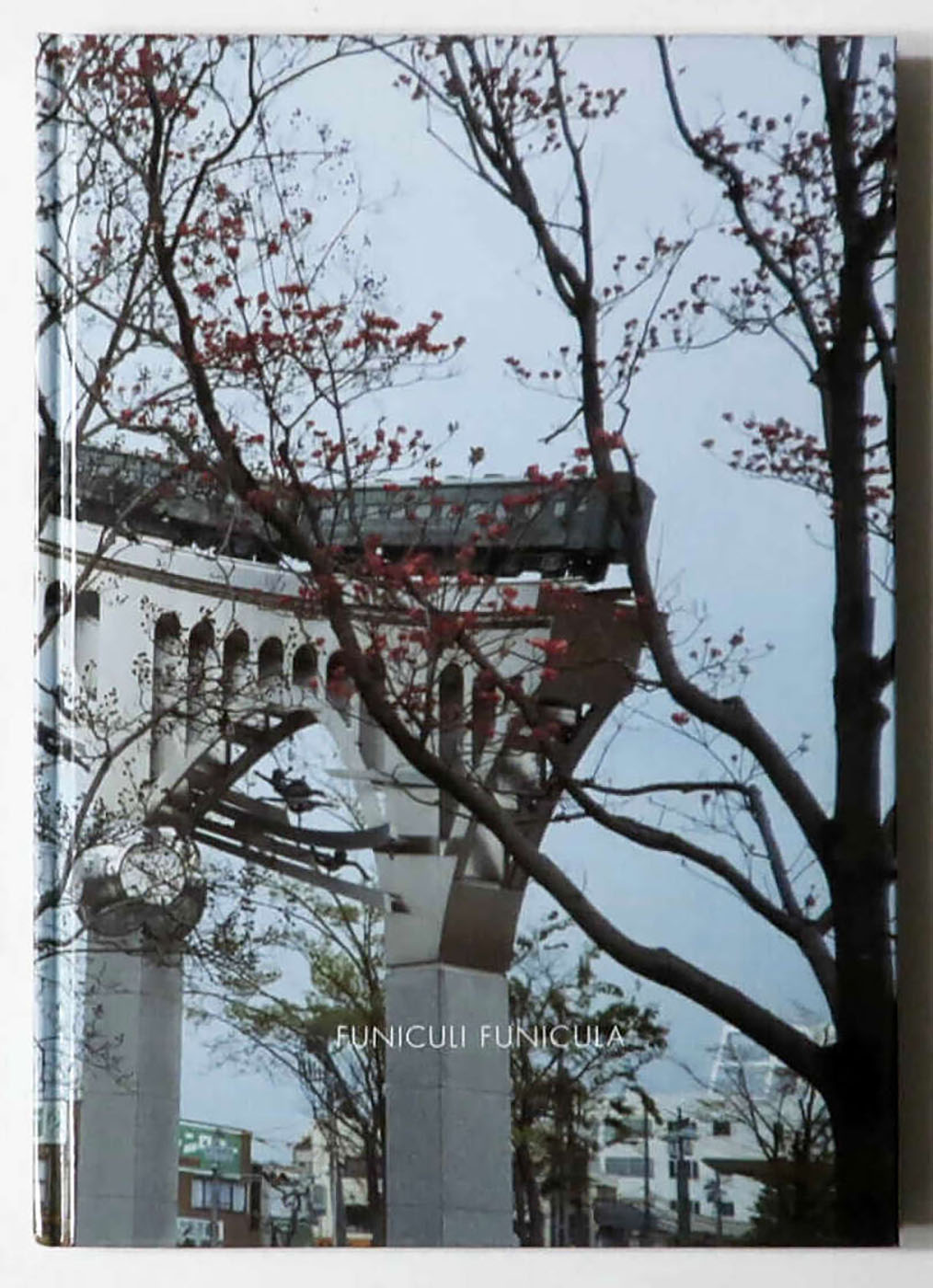

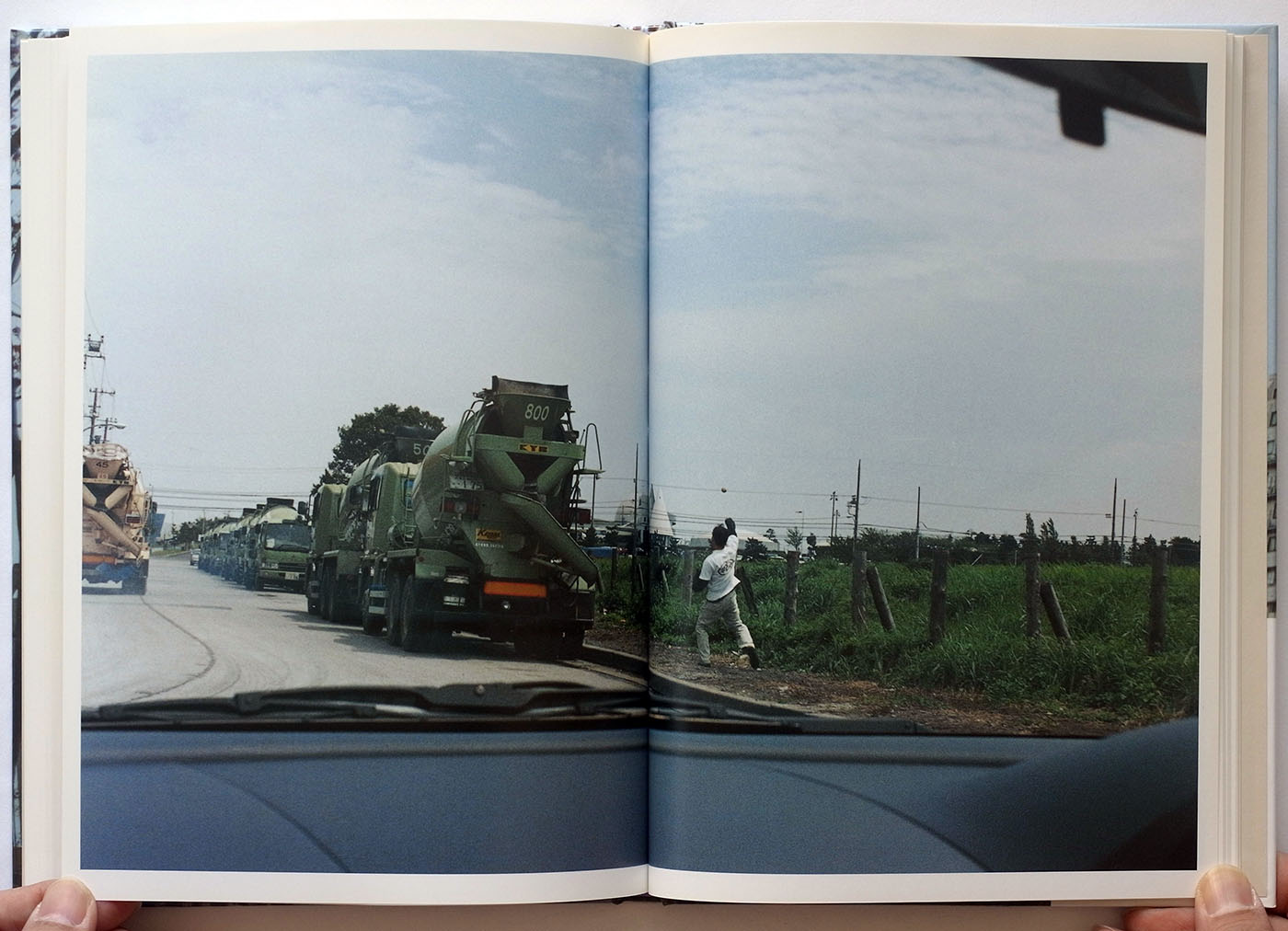

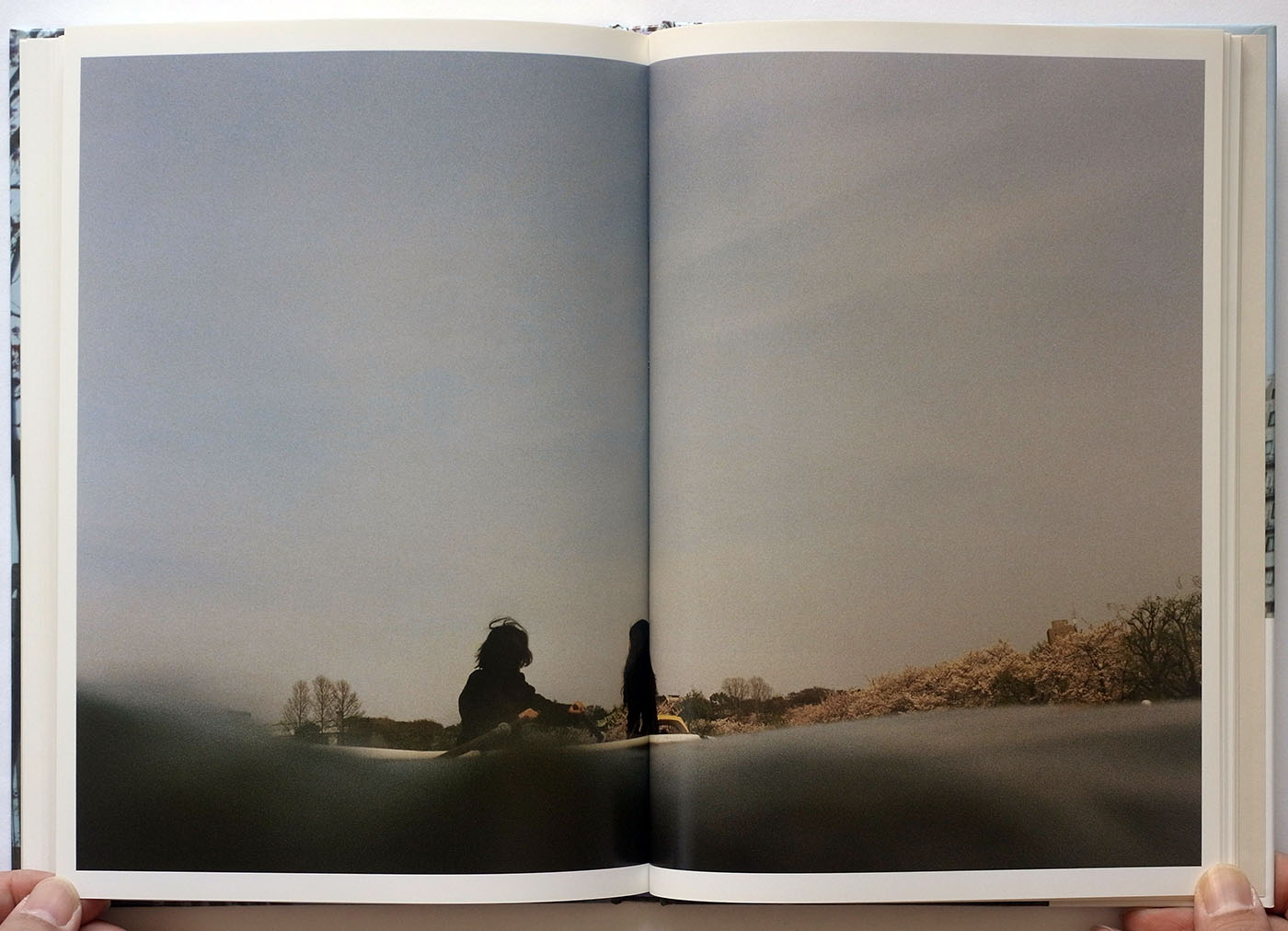

楢橋の作家活動は初期のモノクロ写真(『NU・E』1997)、続くカラーのスナップ写真(『FUNICULI FUNICULA』2003)が大田通貴の蒼穹舎から出ていて、3冊目が『half awake and half asleep in the water』(2007)である。『近づいては遠ざかる』の2年前だ。『half awake〜』はアメリカの出版社Nazraeli Pressから出ていて、編集にあたったのは写真家のマーティン・パーである。

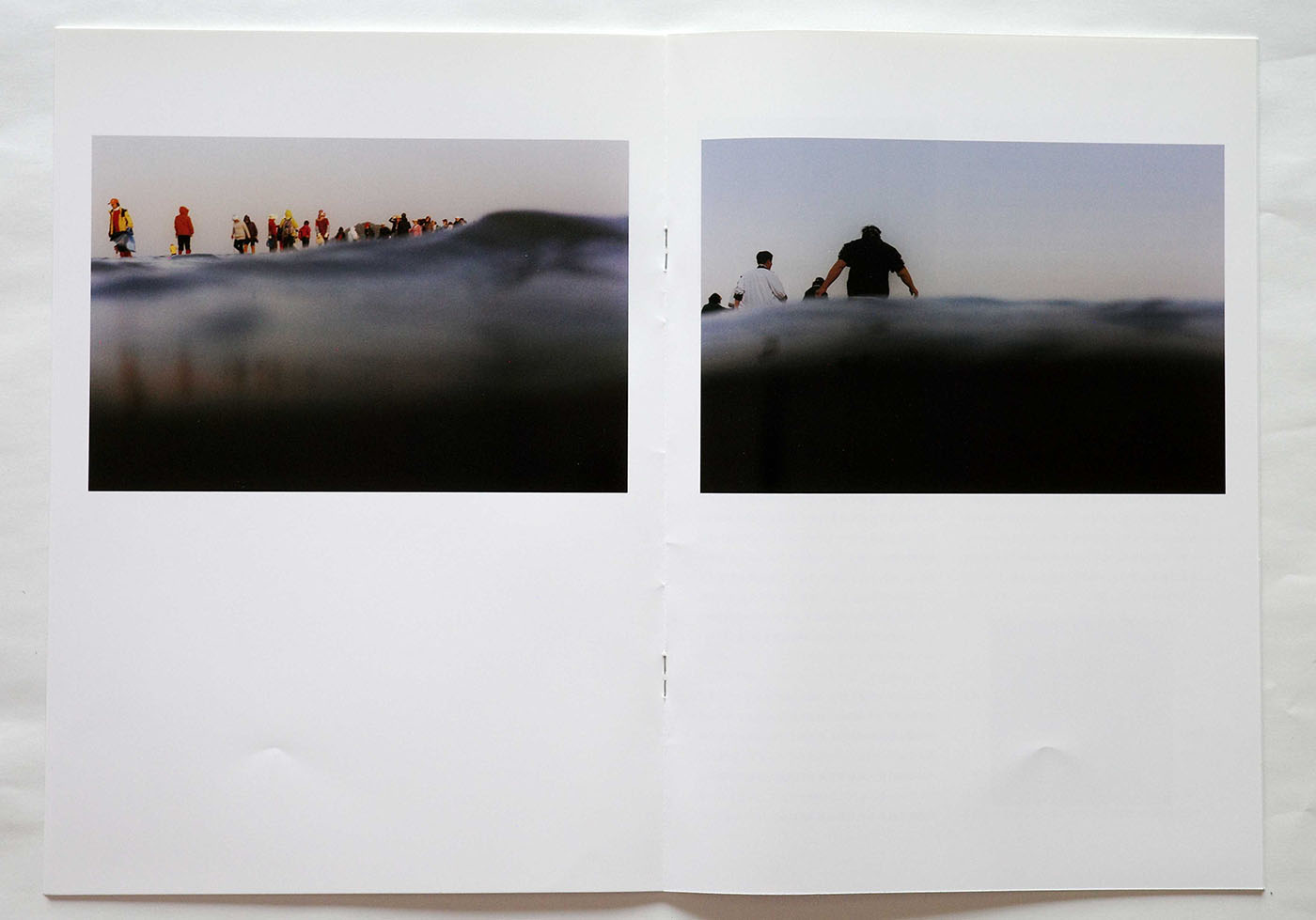

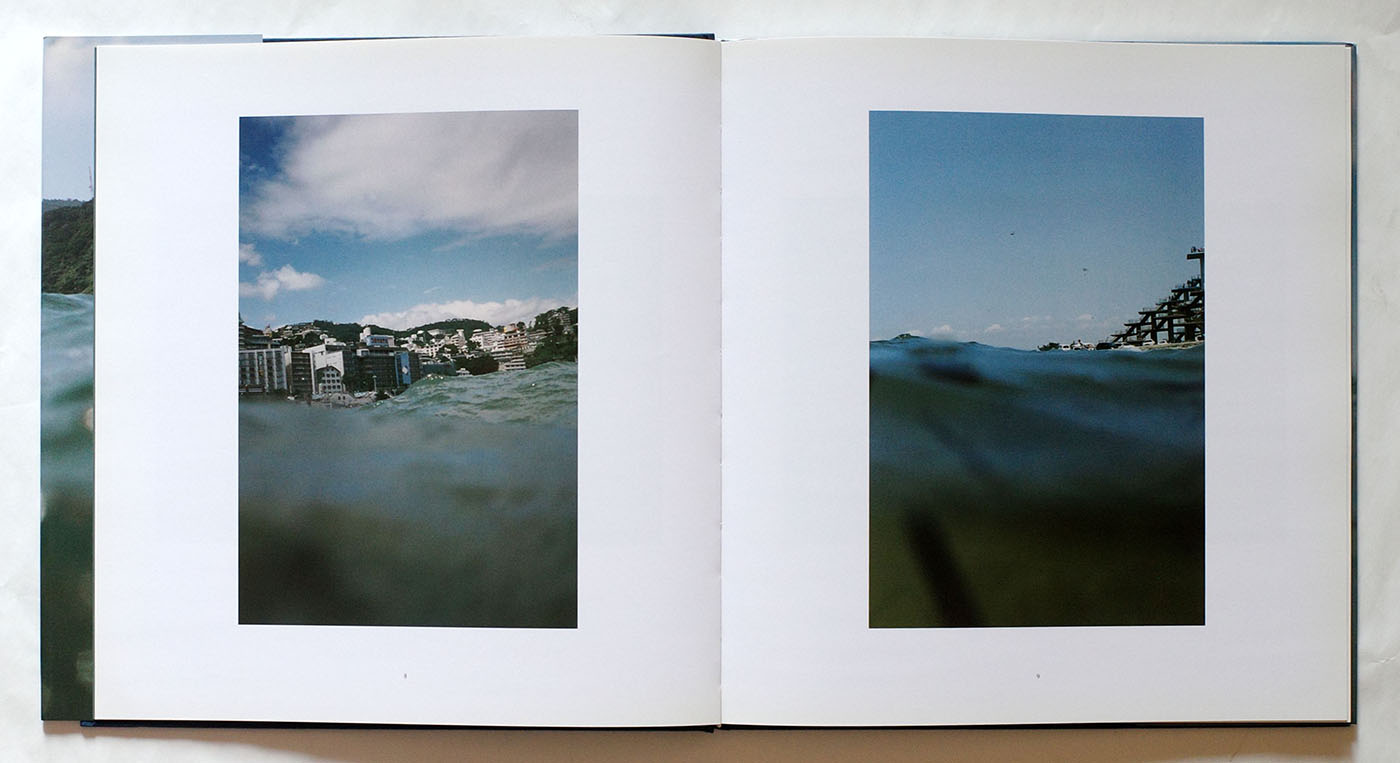

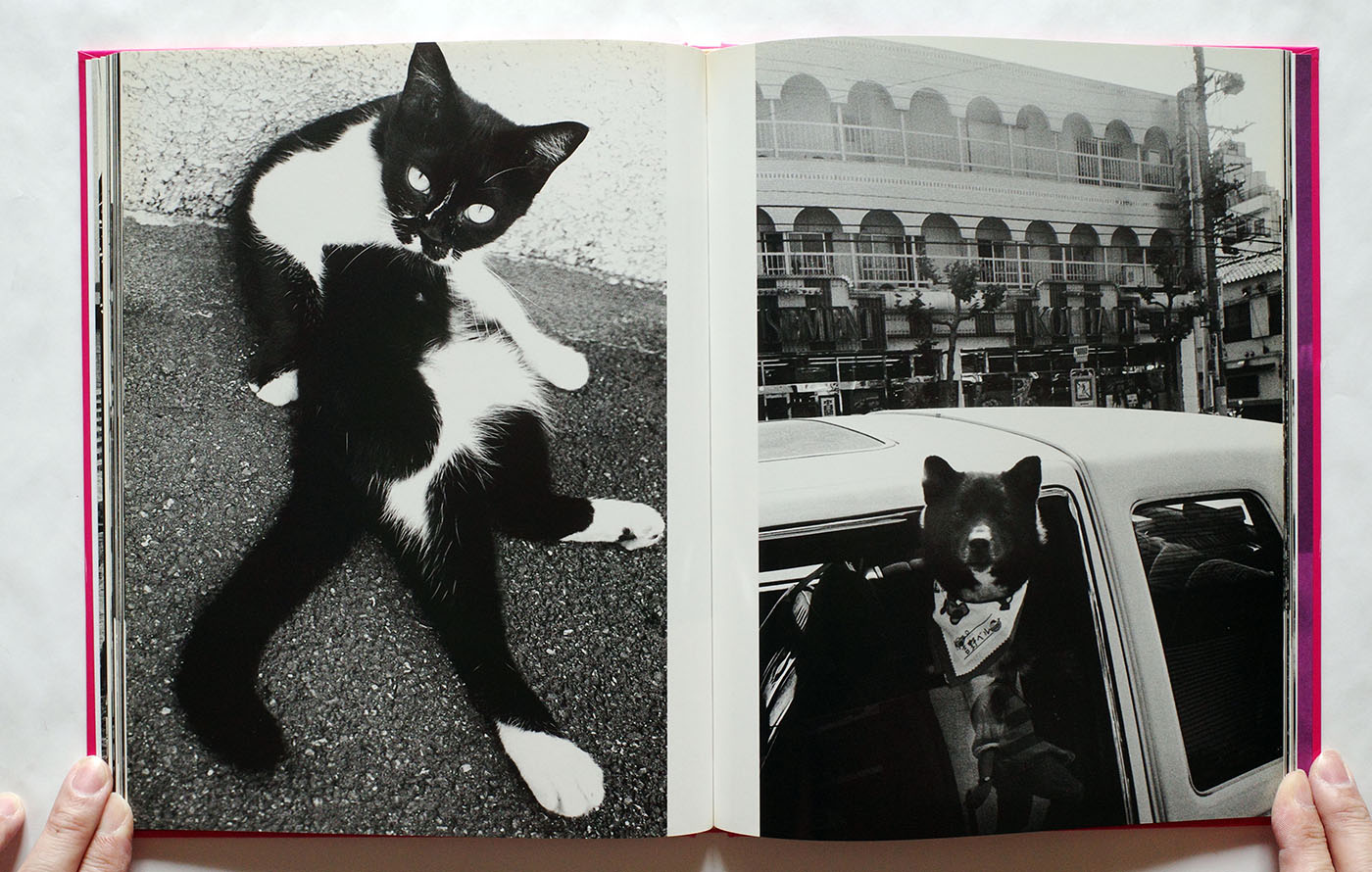

楢橋朝子『half awake and half asleep in the water』(2007)

楢橋朝子『half awake and half asleep in the water』(2007)

パーはこの連載でも紹介したように写真集コレクターでもあり、写真集史の研究者、展覧会のキュレーターでもある。『half awake and half asleep in the water』はNazraeli Pressと組んだシリーズ Books from the Parr/Nazraeli Edition of Tenの1冊で、パーが写真集にする価値があると考えた作家と作品を選んでいる。『half awake〜』はその2冊目にあたる。

『half awake and half asleep in the water』は楢橋の前2作と大きく印象が違う。『NU・E』と『FUNICULI FUNICULA』には森山大道や深瀬昌久(1934-2012)の系譜に連なる、雑多な要素を取り込んで混沌をつくりだす、日本の純粋写真の香りが濃厚だった。しかし『half awake~』は海や川から陸地を撮影した写真だけで構成されており、整理された印象を受ける。シリーズとしての個性が明確になり、コンセプトが前面に出ている。

日本の写真集では1冊の写真集の中にさまざまな要素を同居させ、時にそれが極端な振り幅になることがよくあった。森山大道の写真集『狩人』(中央公論社、1972)に旅の写真と日常とが混在し、荒木経惟の日記写真に街のスナップ写真とポートレート、ヌードが入っているのはその典型だ。深瀬昌久の『鴉』(蒼穹舎、1986)にも一見、無関係に思える写真が挿入され、その異化作用が深瀬という作家とその作品を迷宮のように見せている。

楢橋の『NU・E』と『FUNICULI FUNICULA』も一言でこういう写真集だとはいえない内容になっている。感じ取ったものを言葉にしていくためには写真をよく見て、考えることが必要になるが、それは写真という「見ればわかる」メディアに対する反逆でもある。そうした複雑な写真集のあり方は日本写真の魅力でもあるのだが、ある意味では不親切でもある。

楢橋朝子『NU・E』(1997)

楢橋朝子『NU・E』(1997)

楢橋朝子『Funiculi Funicula』(2003)

もともとこの手法で撮った写真は『FUNICULI FUNICULA』にすでに収録されていた。マーティン‧パーは、楢橋の写真の中から、波にたゆたいながら撮影したシリーズのみを写真集にしようと考えたのだ。

もっともその写真のセレクトと並びはほぼ楢橋が決めた通りだったという。オシリスから出た写真集『Ever After』付属のインタビュー(聞き手:八角聡仁)で、楢橋がそう述べている。パーの求めに応じて海から陸を撮影したシリーズを送ったところ、わずかに順番を変えた部分はあるがそのまま写真集になり、拍子抜けしたと。

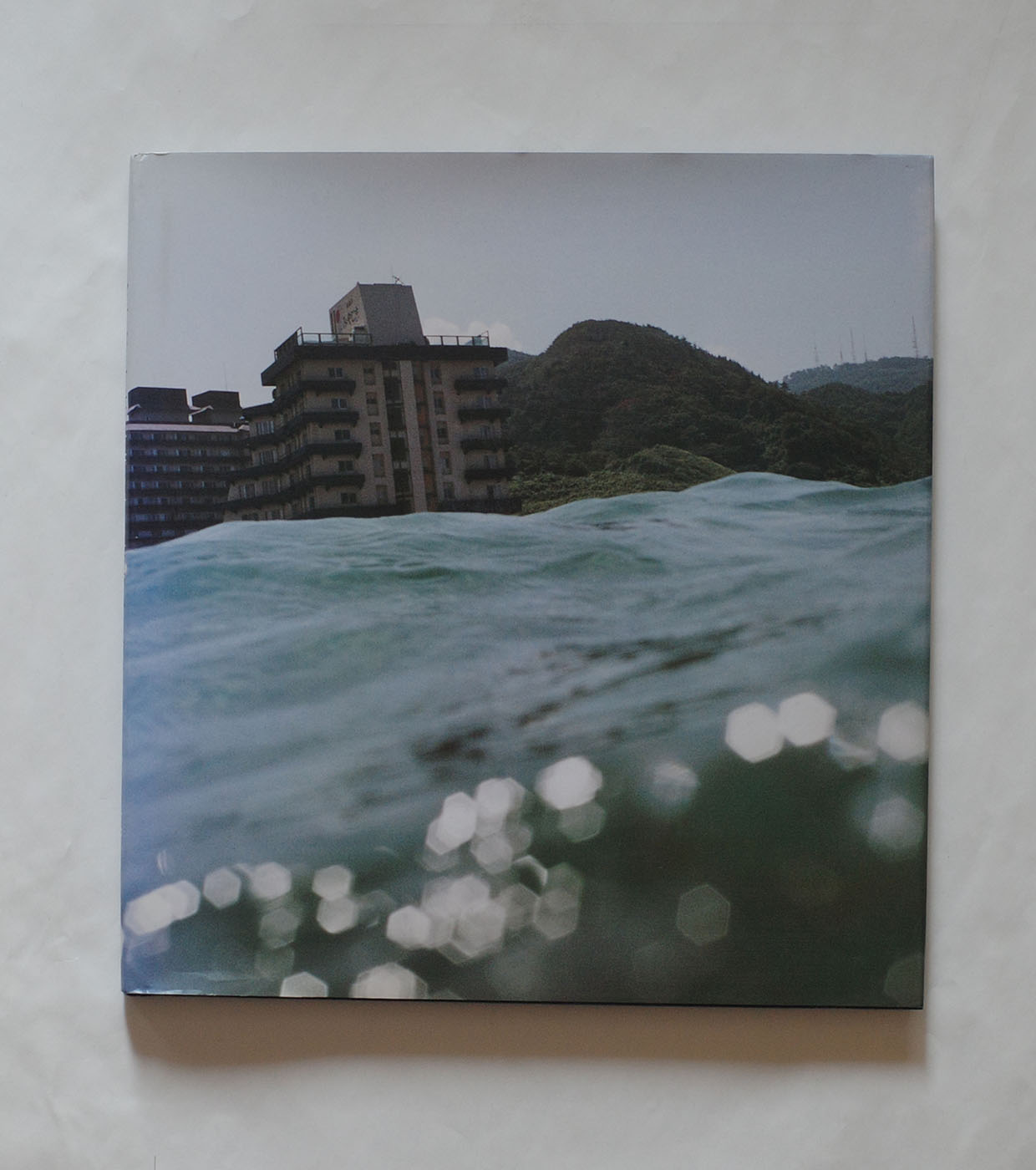

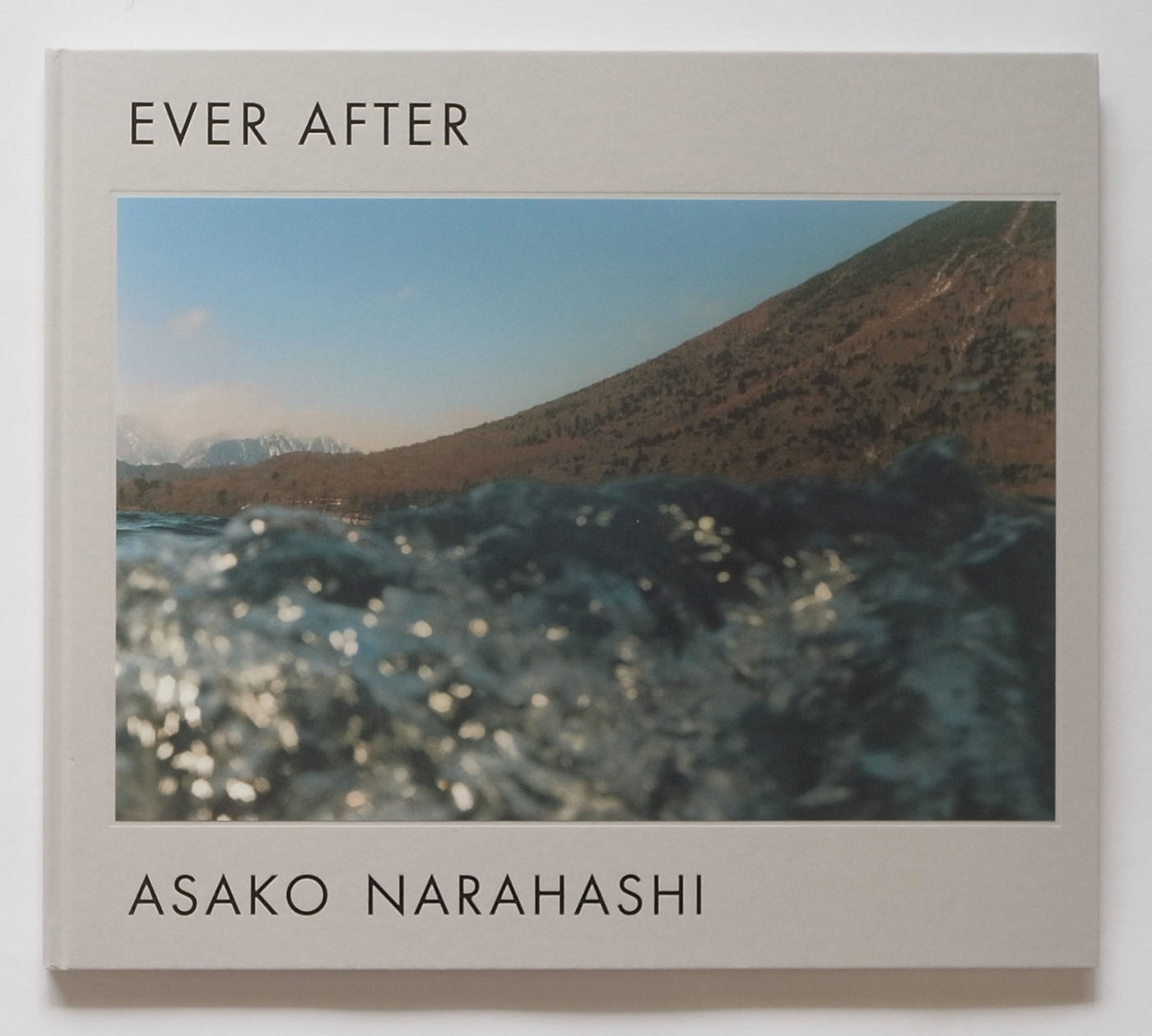

『Ever After』は『half awake and half asleep in the water』にカラーの陸地の写真を加えた構成になっている。

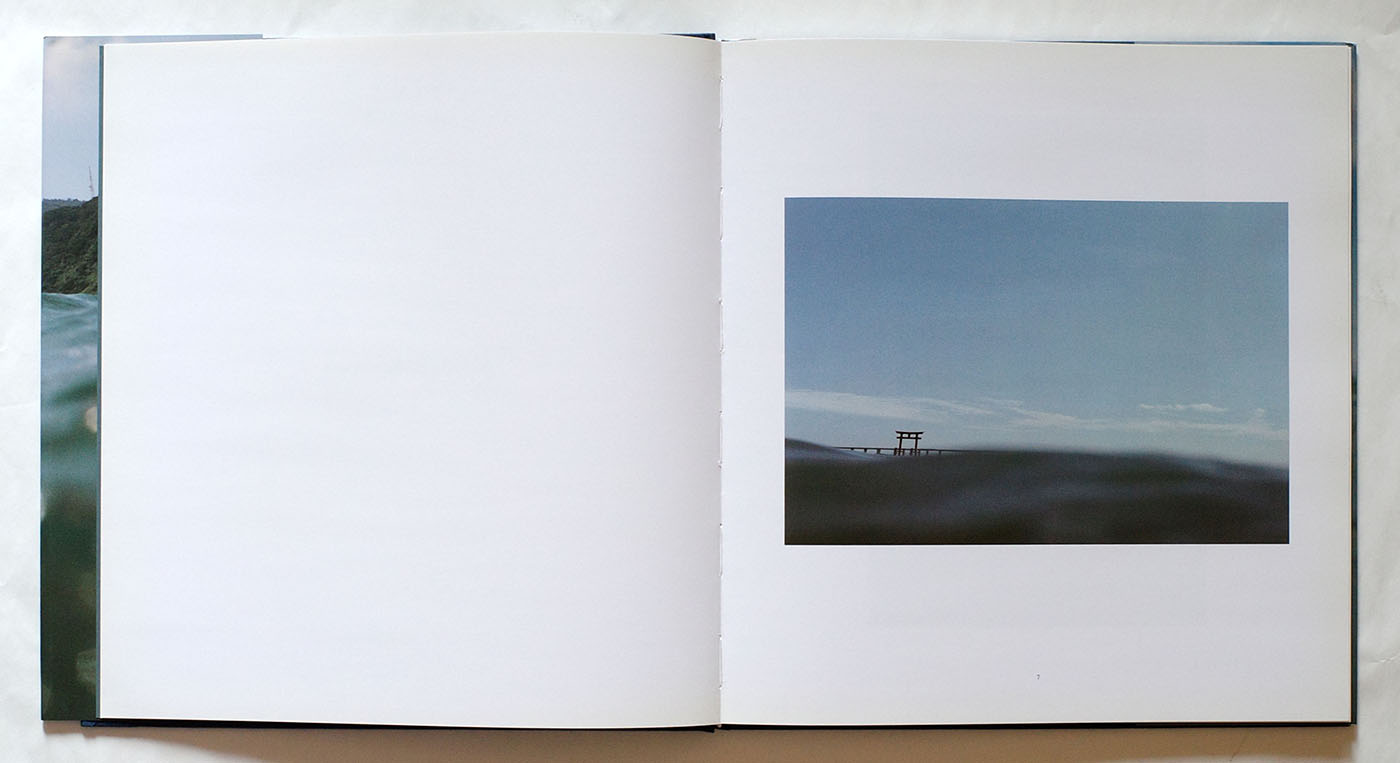

楢橋朝子『Ever After』(2013)

楢橋朝子『Ever After』(2013)

それも『FUNICULI FUNICULA』のように混ぜるのではなく、大まかに言えば海、陸、海と3つのパートに分けて構成されている。『Ever After』は『half awake~』と、陸上で撮影した写真とをどう合流させるかの試みだと解釈することができる。

振り返れば、東京アートミュージアムの『近づいては遠ざかる』にも同様の要素があった。『近づいては遠ざかる』では『half awake~』のシリーズ最新作に、最初期の作品「春は曙」の写真を加えて展示している。『近づいては遠ざかる』のタイミングが、楢橋の初個展「春は曙」からちょうど20年でもあり、作家としての歩みを振り返るという意味があったにせよ、時間的にも手法的にも隔たりのある2シリーズを同時に展示していることは注目に値する。

もっとも、手法が異なるといっても、水中でも陸上でも、手持ちのカメラで撮影するスナップショットであることは一貫している。

「楢橋さんがよく言っているのは、発表できるのは撮影した写真のうちのごくわずか、氷山の一角だということです。楢橋さんに限らずスナップショットの写真家はそうではないかと想像するのですが、たくさんのカット数からどう写真を選び見せていくかは楽しくもあり悩ましい作業でもあるはずです」

楢橋はその後もオシリスで2冊の写真集を出している。どちらも初期作品である。『ギプス』(2018)は1991年の春、楢橋が、足を骨折した時に撮影した作品だ。

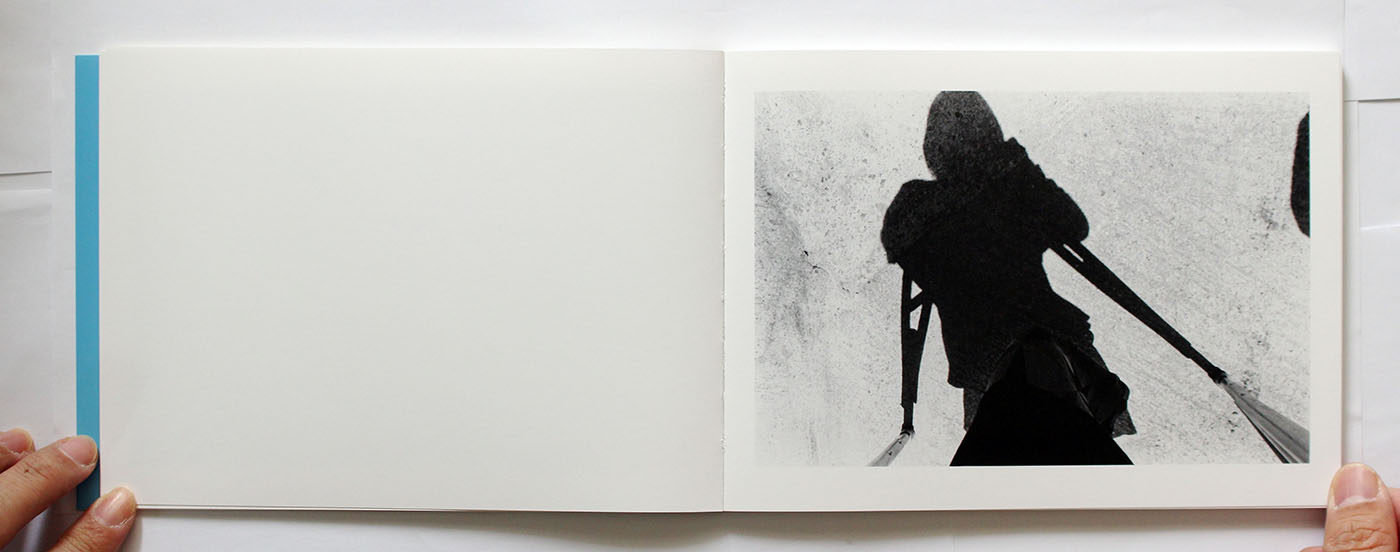

楢橋朝子『ギプス』(2018)

楢橋朝子『ギプス』(2018)

当時31歳の楢橋は骨折をものともせず、松葉杖をついて予定した旅行に行っている。写真にはギプスをした自身の足がしばしば写真に写り込んでいる。モノクロ写真であることは最初の写真集『NU・E』と共通するが、その印象はだいぶ違う。軽快でユーモラスである。何点か、『NU・E』と共通する不思議な写真もあるが。

「『ギプス』は写真もいいですが、楢橋さんは『FUNICULI FUNICULA』などでもいい文章を書いていたので、エッセイも是非書いてほしいと思っていました」

『ギプス』は当時、03FOTOSという楢橋自身のスペース──いわゆる自主ギャラリー──で個展として発表したのが初出だ。ギプスをした状態で写真を撮り、暗室に入り、展示までした背景については、巻末に収録された楢橋のエッセイに詳しい。

そこには03FOTOSで定期的に展覧会を行うことを自分に課していた当時の状況が書かれている。『ギプス』もすでに写真展の案内状を出してしまっていたから、新作を撮らざるを得なかったと。エッセイは日本写真の自主ギャラリー文化の貴重な記録にもなっている。

『ギプス』は、身体を制限する物体を取り付けた不自由さが、写真に与えた影響について考えたくなる作品でもある。画面の不安定さは、波に揺られる『half awake~』を連想させもする。自身の自由にならないことを逆手にとって表現に結びつけるという感性は、すでにこの頃の楢橋の作品の底流にあったではないだろうか。

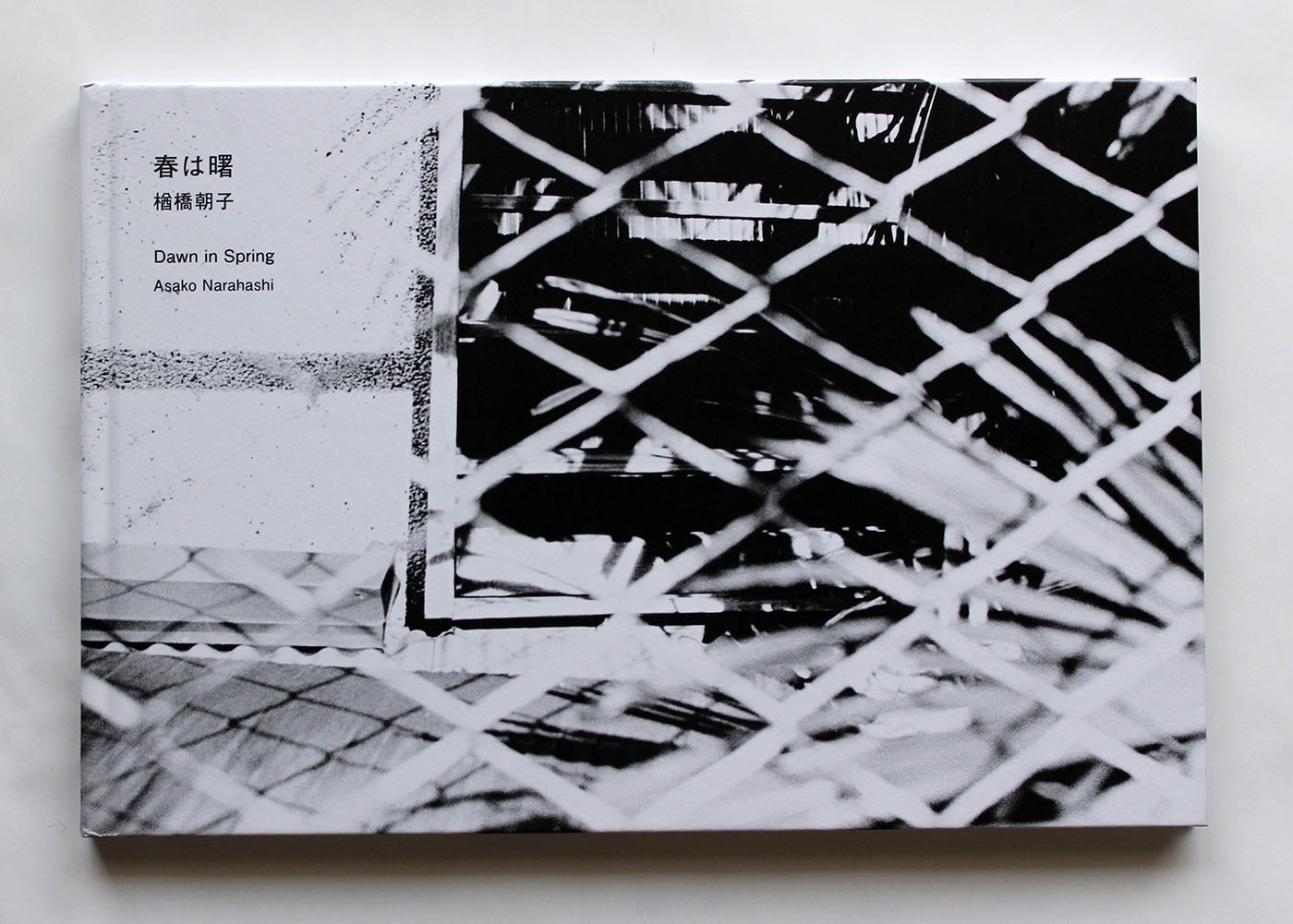

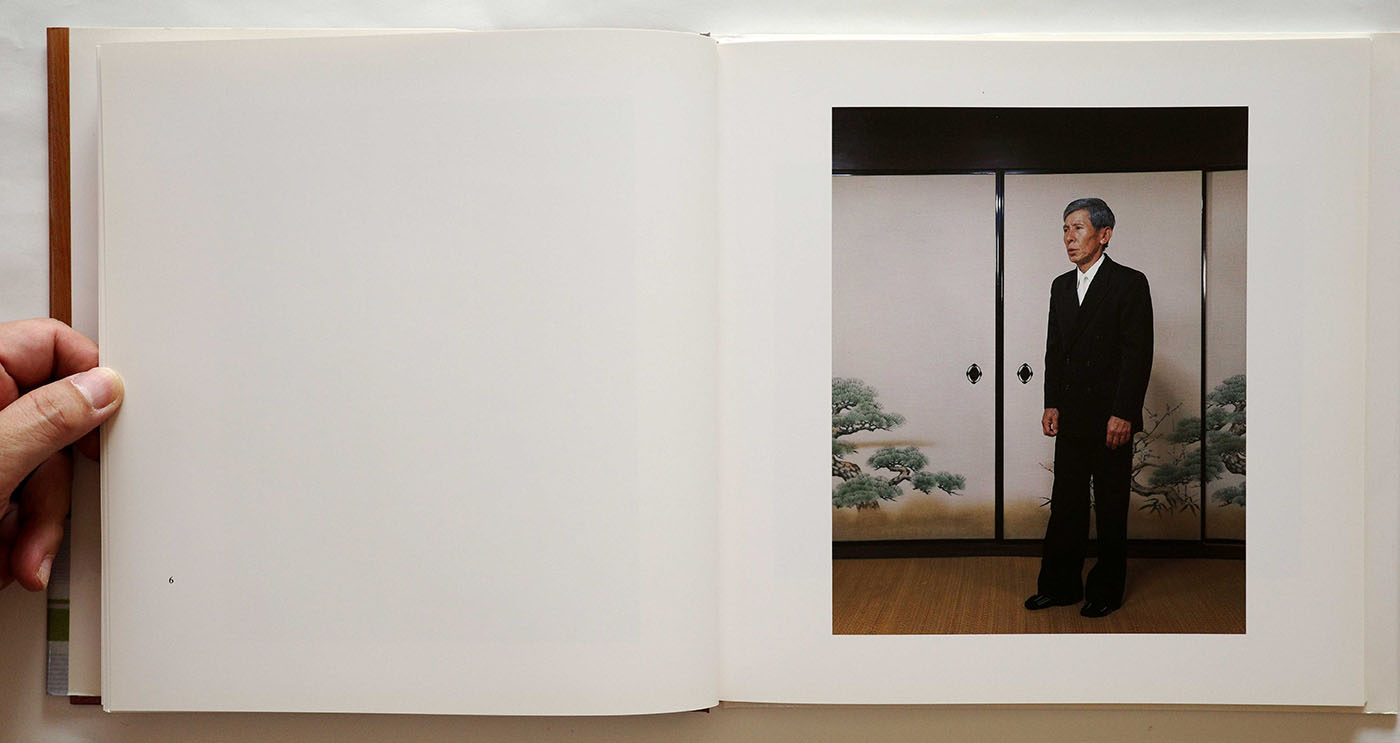

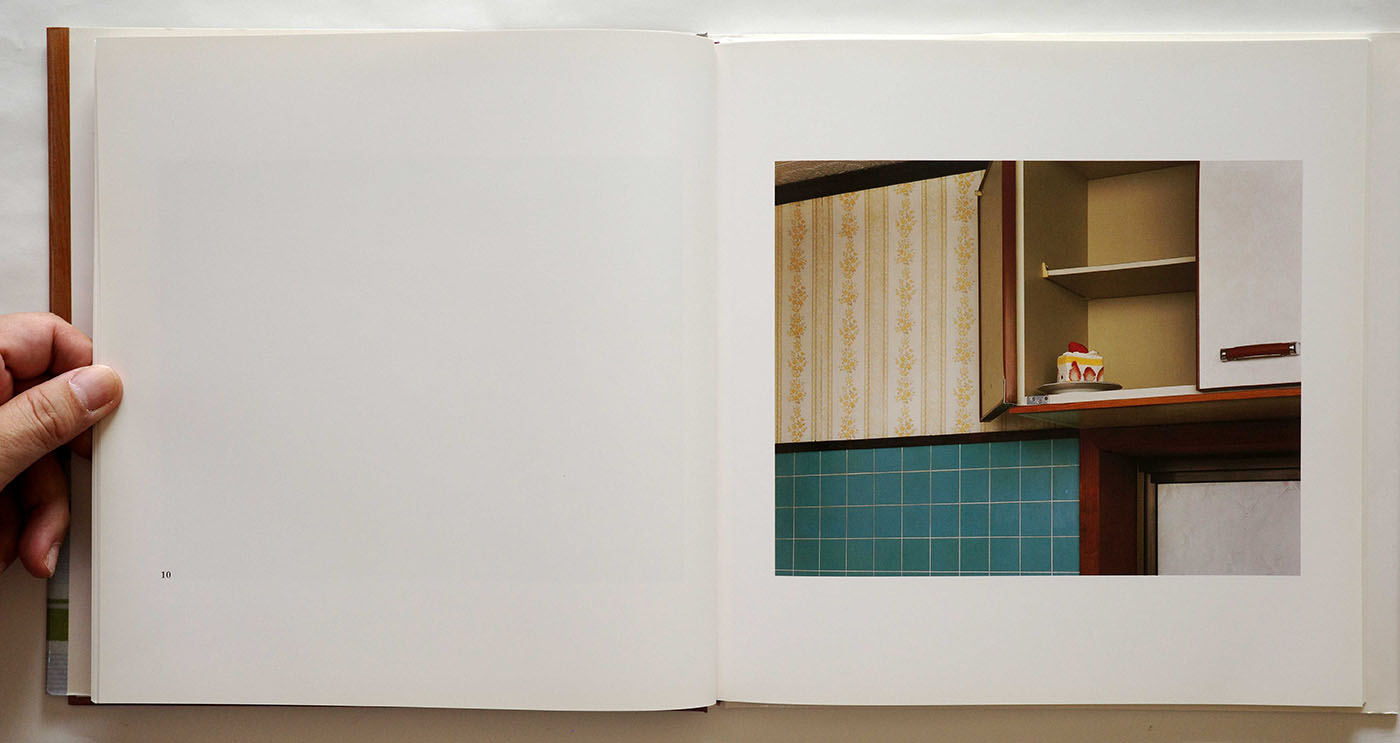

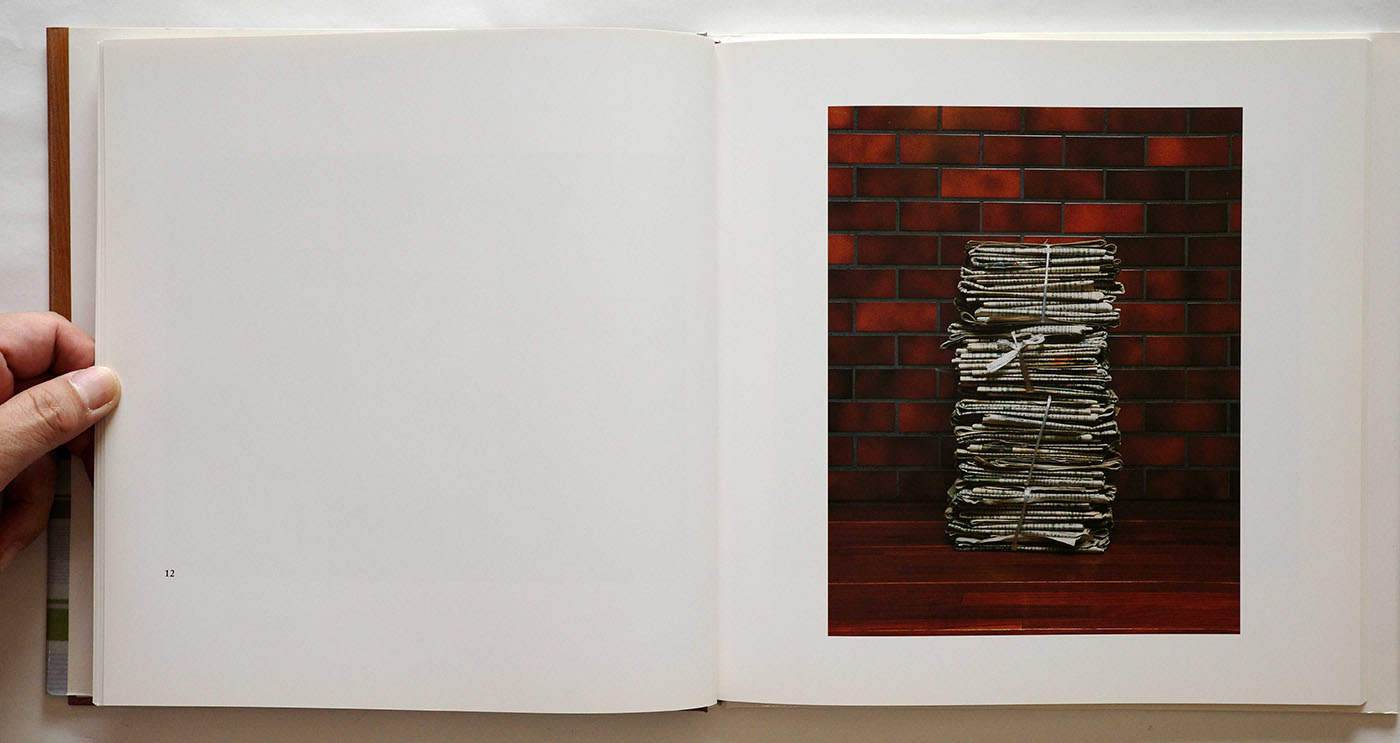

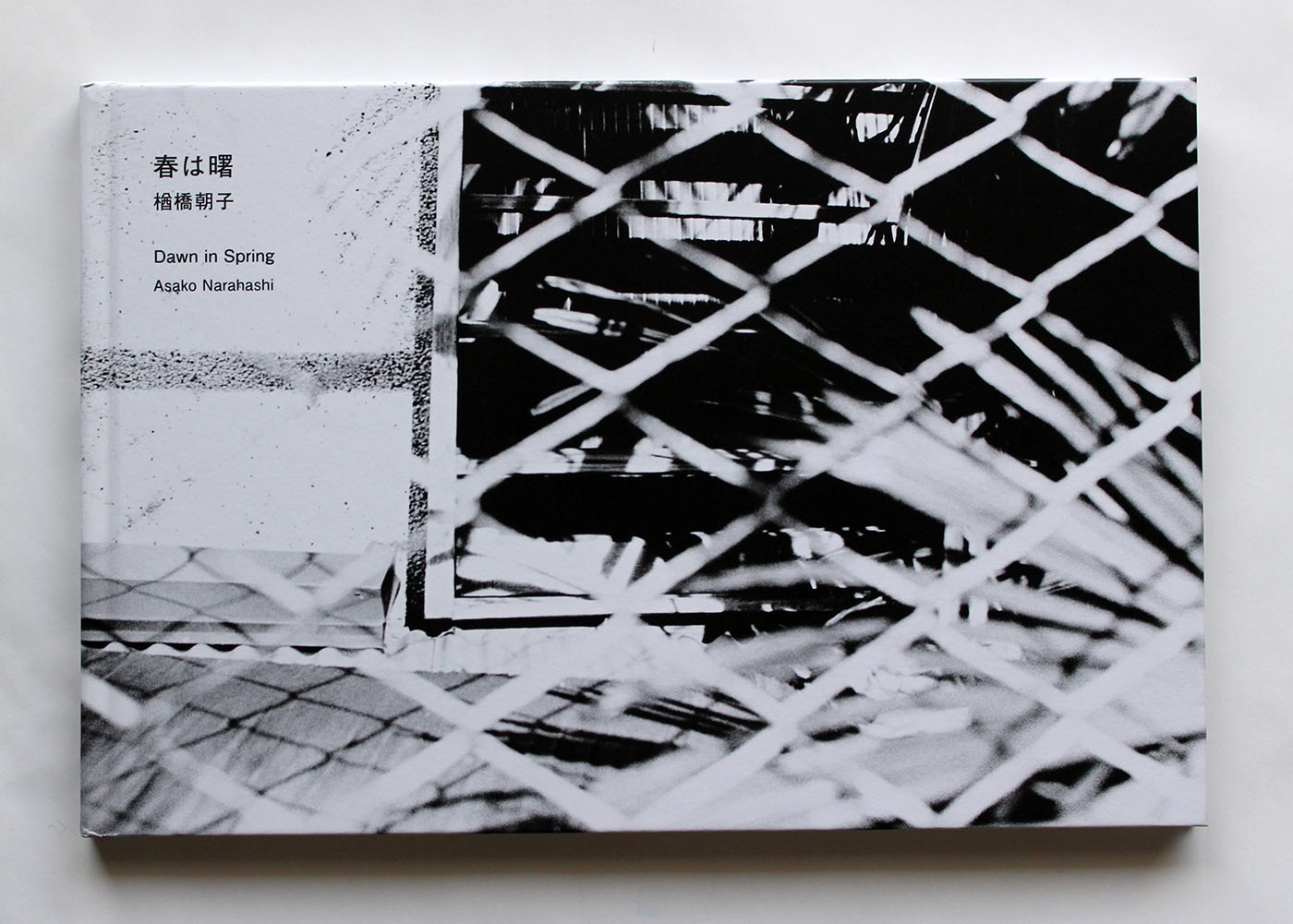

もう1冊は『春は曙』(2023)。撮影は『ギプス』よりもさらにさかのぼり、1989年。楢橋の最初の個展(全6回にわたる連続展)を写真集に編んだものだ。89年といえば昭和天皇が亡くなり平成になった年だ。

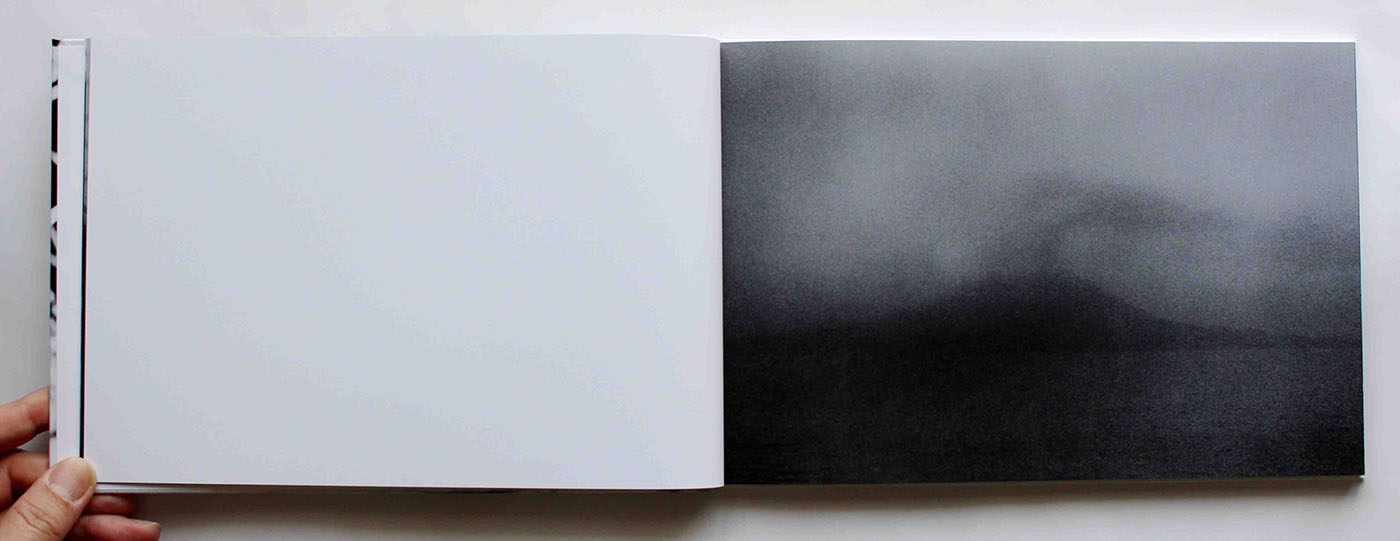

楢橋朝子『春は曙』(2023)

楢橋朝子『春は曙』(2023)

写真集には楢橋の短いあとがきと、当時の日記(日録)が付されている。

写真は記録メディアだが、その記録をずらしたり、ひっくり返したり、違う方向から見たりするのが写真家なのかもしれない。現実にカメラを向けストレートに撮った写真でありながら、なおかつ現実とは少しずれた位相を持ったイメージをつくりだすからだ。

それはもしかすると、オシリスが出版した写真集すべてに共通するものかもしれない。オシリスが写真集出版を始めた2000年代は、現代美術と写真とが本格的に接近した時代であり、「写真」という概念そのものを疑うような、写真らしからぬ作品も多い。しかしオシリスの写真集は徹頭徹尾ストレート写真である。

オシリスが出してきた楢橋の写真集を振り返ると、キャリアを積んできた作家の全体像を見渡すために必要なものとして写真集を位置づけているように感じられる。

俯瞰して見れば、最初の入口が『近づいては遠ざかる』だったことが大きかったように思う。楢橋が写真家としてデビュー20周年のタイミングで、これまでの作品を振り返り、最新作と初期作品を展示した。オシリスが制作した図録に倉石が楢橋朝子論を書き、澤田も倉石の楢橋論に共感した。楢橋朝子という作家をどのように世に問うのかというテーマに沿って、その後の楢橋の写真集がつくられてきたように思うのだ。

澤田自身はこう述べている。

「写真家が知られるようになると、森山(大道)さんの《三沢の犬》のように、『あの写真家といえばこの写真』という代名詞のような写真が、メディアで繰り返し紹介されるようなことが起こります。それは広く認知されたことの証しでもあるわけですが、楢橋さんの場合はそれが『half awake~』で発表された河口湖の水を前景に富士山を撮った写真です。絶妙な天候とタイミングでその場に居合わせたことで撮影された作品は、写真集出版後いまに至るまで海外でよく紹介されています。でも、楢橋さんのキャリアは長く、いろいろな作品群があることももっと知ってもらいたいと思います」

旧作に光をあてることは、作家像を描くうえで欠けているピースを埋める作業でもある。作家自身が自身の歩みを客観視する機会でもあるし、見る側にとっては作家像を更新するきっかけになる。

【▶︎後編へ続く】

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント