コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

前編ではアイピーシーが写真集を出版し始め、4年3カ月で60冊というハイペースで写真集を出すことになった経緯を紹介した。

ヤマグチゲン(1963-)の『Pictures』(1987)を出したことがきかっけで、玉田顕一郎(1929-1994)と長谷川明(1949-2014)という異なる個性の編集者が企画を持ち込んできた。そのおかげで写真家の作品としての写真集──ドキュメンタリーであれ、アートであれ、作家性のある写真集──がラインナップされていった。

中川自身にこういう写真集を出したいというはっきりとしたビジョンがあったわけではない。写真集という未知のフィールドへの好奇心に突き動かされたのか、それとも、写真家、編集者たちの熱気に可能性を感じたのか。

時代がバブル経済だったということもあるだろう。新しいチャレンジ、新しいマーケットへの意欲があった時代なのだ。しかし写真集をビジネスとして成立させることは困難だった。

中編〜後編では、アイピーシーが出した3冊のカラー写真集について紹介するところから話を始めたい。いずれもそれまでモノクロを中心に発表してきたミドルキャリアの写真家がカラーにシフトした写真集だ。

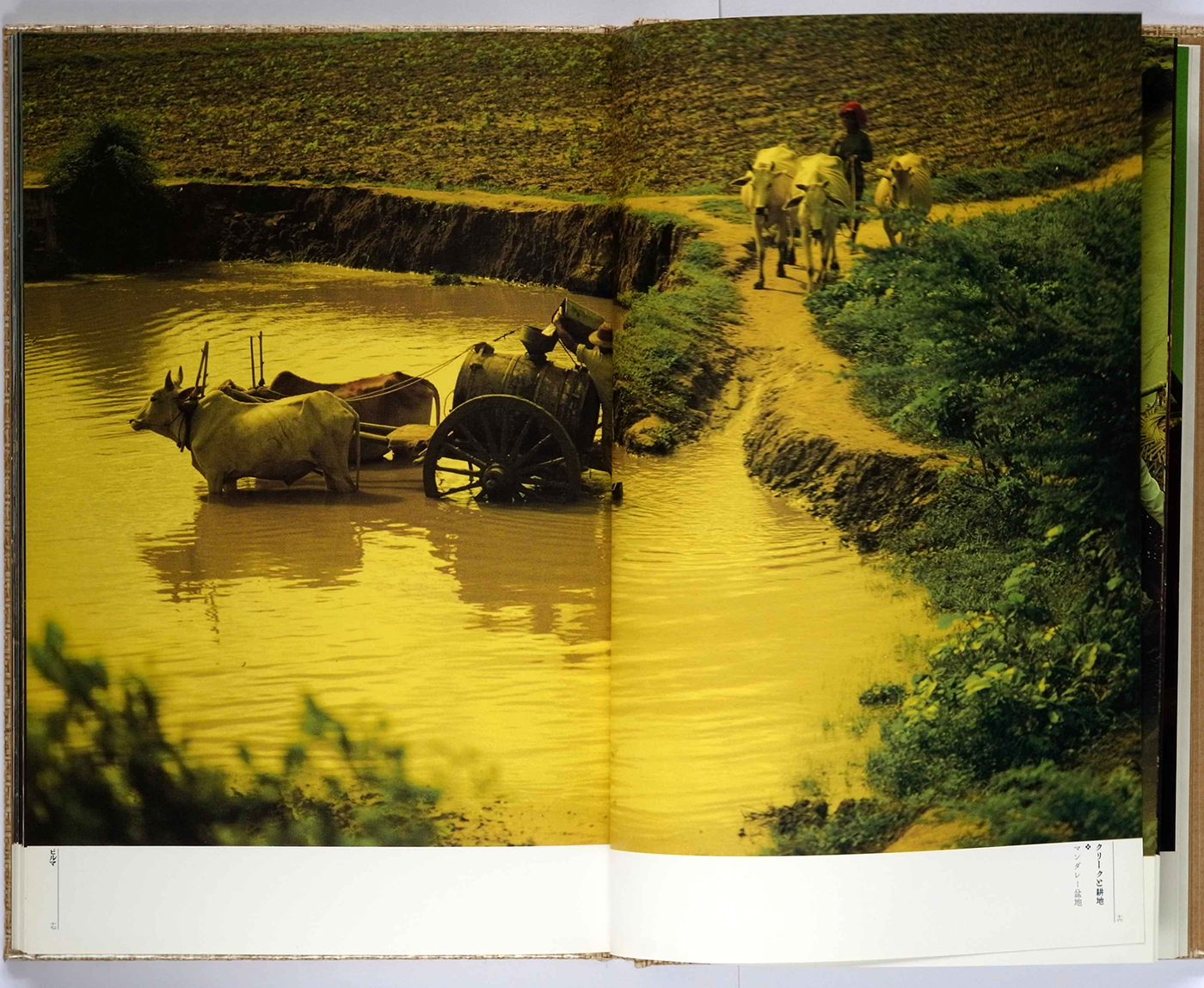

1冊目は倉田精二(1945-2020)の『大亜細亜』(1990)。

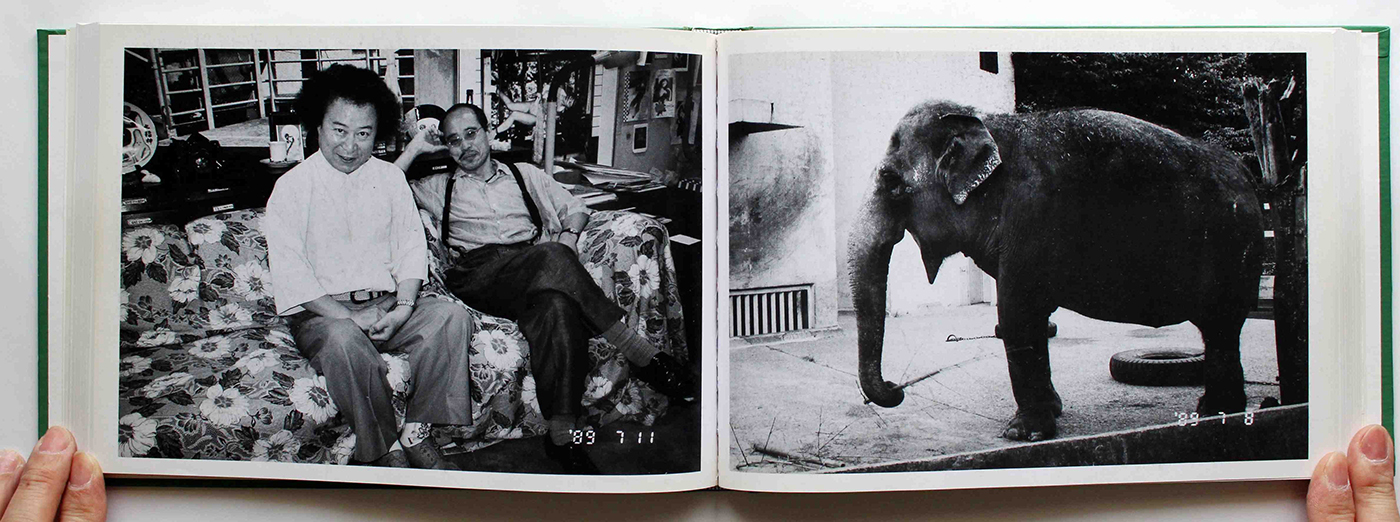

倉田精二『大亜細亜』(アイピーシー、1990)

倉田精二は、アメリカの伝説的写真家ウィージー(1899-1968)ばりに警察無線を傍受して事件現場に急行し、ヤクザの刺青姿を真っ正面から撮影するなど、見る者を唖然とさせるような迫力ある写真を撮る写真家である。『大亜細亜』以前に、第5回木村伊兵衛写真賞を受賞したシリーズ『FLASH UP』(白夜書房、1980)、写真とテキストで構成したルポ『フォト・キャバレー』(白夜書房、1982)という2冊の写真集を出している。どちらも東京の繁華街で撮影したモノクロ写真である。

その倉田がアジアの写真をまとめたのが『大亜細亜』だ。撮影地から考えれば旅の写真集といえなくはないのだが、そうカテゴライズするには抵抗がある。旅情というものが皆無で、ひたすら即物的に対象を写しているからだ。異文化の生活空間の中に分け入り、フラッシュの人工光でエネルギッシュに生きる人びとを写真に焼きつける。わずかなキャプションはあるものの、写真でねじ伏せるような写真集になっている。

『大亜細亜』に収録された写真のうち、ミャンマー、タイ、マレーシア、インドネシア、シンガポール、フィリピン、韓国は1983年前後に撮影されている。撮影後の1984年から86年にかけて「写真時代」「カメラ毎日」に一部を発表している。倉田が旅した当時は1ドル230円程度。1985年のプラザ合意前なので円高の恩恵は受けていないが、物価は日本よりも安かった。当時のそれらの国は、めったに観光客が訪れなかったミャンマーと清潔をモットーとするシンガポールを除いて、観光地としてのイメージは暗かった。日本人男性の買春ツアーの行き先だったからである。1980年代から国内外で批判されるようになったが一校にやむ気配がなかった。倉田はまさにそのさなかに旅をしているが、性に関する写真は一切ない。

あとがきによれば、1976年に初めての東南アジア旅行に出ている。『FLASH UP』『フォト・キャバレー』と続いた東京の夜の街での撮影に疲れ、日本から逃れるように南国を放浪した。写真を撮る意欲はわかず、持っていったフィルムの半分は持ち帰ったという。その時、初めての南国体験に魅了される一方、日本の侵略戦争の影に接している。

1980年代に入り、倉田は今度は撮影を主目的に東南アジアを旅する。その理由を倉田はこう述べている。

「かっては東京から身を引離すために出掛けた東南アジアが、八〇年代に入りますと今度は向うから私を手招きしました。すると確かに、いくつかの場面というより断片群が蘇生し始めます。けれどそのあれこれよりも、その全てを包みこむ雰囲気とか気分である環境・自然が先づ私には魅力でした。それまで私が東京でこだわったのも都市の自然とも言うべき街頭・街路であり誰れもが自由に往来するオープンスペースでした。人間と自然の「自然性」と、たしかに私は自由と生気へ引かれるが故に、それを支える環境条件の現在へも執着している」

(倉田精二『大亜細亜』あとがき)

倉田は日本の大都市で人間という生き物の生態系を追っていた。倉田にとって都市はビルとネオンで構成されたジャングルだった。そして、都市での撮影に一段落つけた倉田は、今度は本物の木々が生い茂り、自然と人との営みが絡み合うように続いてきた南国に目を向ける。

日本は周辺諸国よりも早く近代化を達成し、近代兵器を用いて近隣諸国に侵略した。その過程で日本の都市部は欧米にならい、樹木と植物を公園や街路を飾るデザインの一部として飼い慣らした。しかし1970年代に倉田が見た東南アジアは、人と自然との境界が判然としない世界だった。今度は自然の中で人間の生態を見ようというのが倉田の企てである。

その後、1989年7月から8月に中国と香港を追加で撮影している。

あとがきを読むと、写真集の企画成立に中国が必要だと言われたと書いている。誰が、とは書いていないが、おそらく企画した長谷川明だろう。長谷川にはインドについての著書もありアジアに関心を持っていた。なぜ中国の写真が必要だったのかを倉田ははっきりと書いていないが、あとがきから想像することはできる。

ああ、またもアジアと言えばあの神話と大物語つきの文明と文化ブランド、中国ないしインドを含めなければ東南アジアもまた機能しないとは……

(倉田精二『大亜細亜』あとがき)

アジアをテーマにする以上、広く影響を与えている中国とインドを無視はできないということだろうか。日本人の多くが関心を持つのも中国、インドという大国。東南アジアへの関心は低く、商業出版として弱いという判断だったのか。あるいは、もっと直接的に、日本で中国への関心が高まっていたことに応えようとしたのか。天安門事件が起こったのが1989年4月から6月。開放政策から一転して、市民に向かって暴力的な鎮圧が行われたことは衝撃的だった。遠いインドまで視野に入れるのはかなわずとも、中国を無視して「大亜細亜」を標榜することはできないという判断だったのかもしれない。

倉田はあとがきで中国の撮影を追加したことに忸怩たる思いを吐露しているが、中川の記憶では、この写真集が揉めたのはむしろデザインである。中川の回想。

「デザイナーの府川充男が倉田さんと大喧嘩して大変だったんです。府川氏は文字にこだわりがあって、写植を打つ相棒(前田成明)がいた。それで、倉田さんの書いた原稿、キャプションを全部旧字・旧仮名にしたんです。そのことに倉田さんが激怒した。揉めに揉めて、タイトル以外のテキスト要素を組み直したんです」

府川がなぜ旧字・旧仮名にしたのかはわからないが、歴史的に大日本帝国を連想させる旧字・旧仮名に倉田が抵抗を感じたのは無理もない。タイトルと見出しに旧字が残っているが、それすら私には時代錯誤に見える。倉田の意図とは真反対だ。

デザイナーと写真家が揉めている現場で、編集長である中川は「揉めてるなと思って」見ていたという。長谷川明編集ということもあるだろうが、少し距離を置いた視点で見ていたのだろう。結局、長谷川がこれはやりすぎだ、と倉田の主張に賛同しその場を収めたという。

倉田は『大亜細亜』に満足したのだろうか。どうもそうでもないらしいことが、5年後に出た『トランスアジア』(太田出版、1995)からわかる。『大亜細亜』と一部の写真は被るが、モンゴルを新たに加え、ボリュームが増えた。かなりの量のテキストを倉田自身が書いている。デザインは鈴木成一。本のどこにも『大亜細亜』についての言及はない。

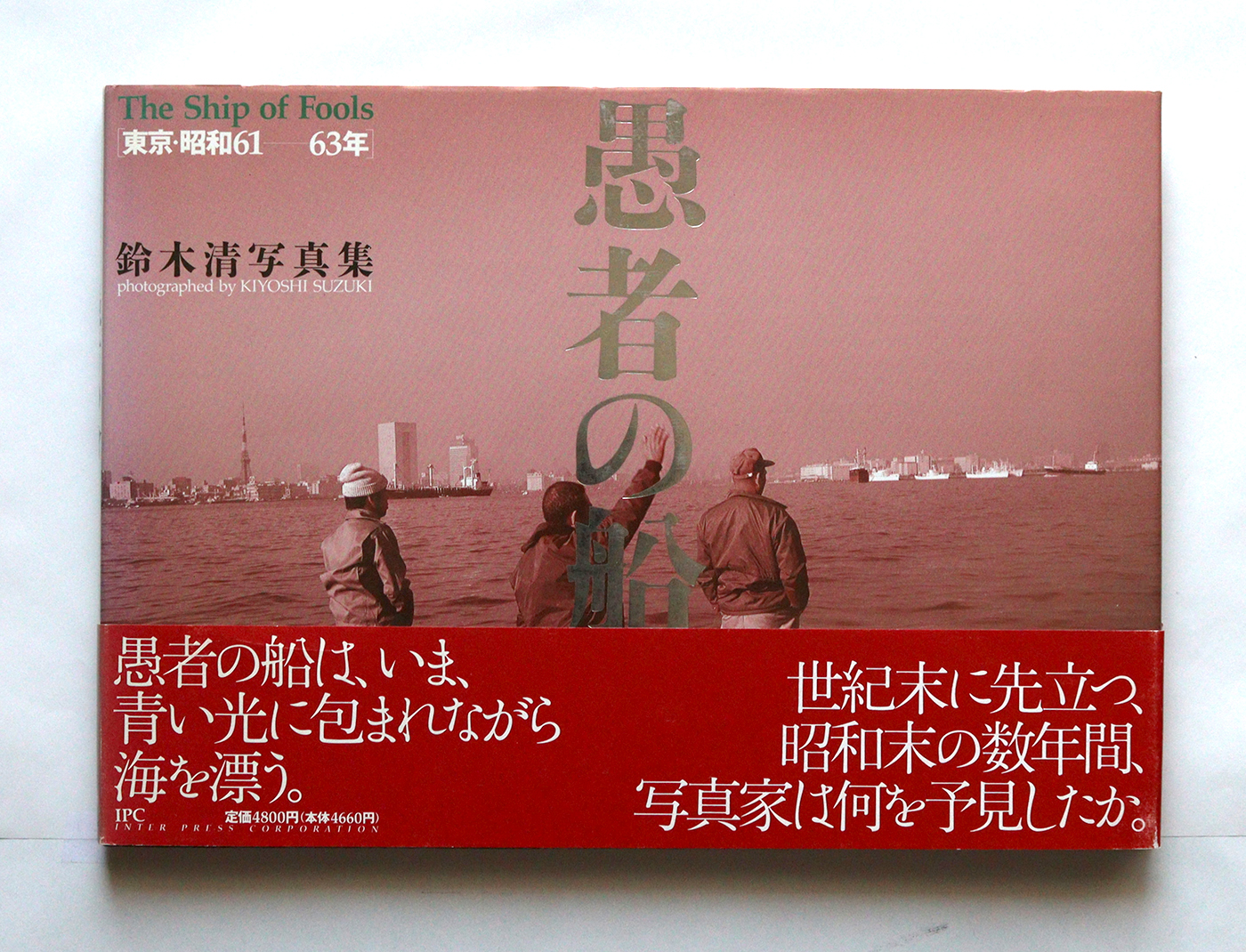

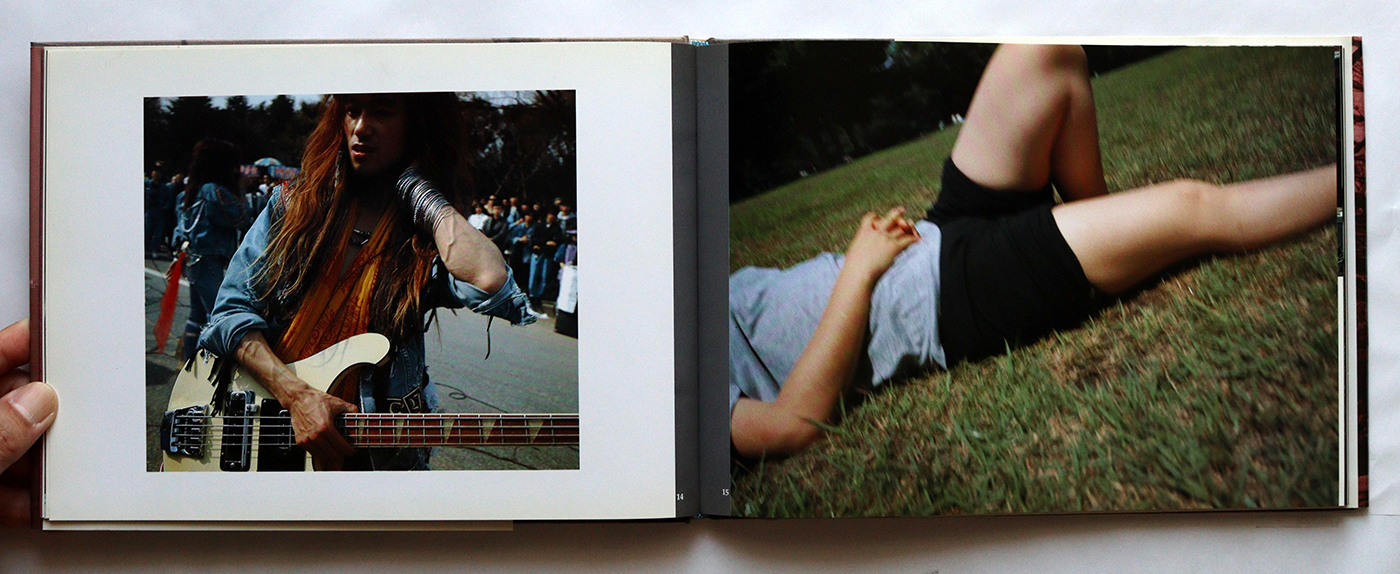

2冊目は鈴木清(1943-2000)の『愚者の船』(1991)である。

鈴木清『愚者の船』(アイピーシー、1991)

鈴木清にとって5冊目の写真集となる。これまでの4冊は、『流れの歌』(私家版、1972)、『ブラーマンの光』(SANSARA BOOKS、1976)、『天幕の街』(遊幻舎、1982)、『夢の走り』(OCEAN BOOKS、1988)。鈴木は毎回レーベル名を変え自費で写真集をつくる特異な写真家だった。『愚者の船』は初めての、そして生前唯一の商業出版社から出た写真集である。

鈴木清もまた倉田と同様、作品の多くはモノクロ写真である。1つ前の写真集『夢の走り』に16カット、パートカラーの映画のように不意にカラー写真が収録されているから、以前からカラー写真に関心はあったことはたしかだ。『愚者の船』では逆に7カットだけモノクロ写真が入り、あとはカラーである。

『愚者の船』はカラーということのほかに、一般雑誌の連載のための写真を収録しているという点でも異色である。媒体は『諸君!』(文藝春秋)。枝川公一・文で2年間に渡って連載した「東京楽園説」「東京幸福研究」がその連載だ。一般誌ということは、れっきとした社会的なテーマがあるわけで、それは昭和末期(撮影は昭和61年から63年に行われた)の東京の世相であろう。西暦に直せば1986年から1988年であり、バブルのまっただ中でもある。『愚者の船』にはほかに平成元年になってから撮影した『日本カメラ』に連載したポラロイド写真も収録されている。

「カラーだから500万円は印刷造本費がかかったんじゃないかな。でも断らなかった。そういう流れがなんとなくできていた。 基本的に名前のある写真家のものは断ってなかったですね。よっぽど本当の素人さんっていう人以外は」

『愚者の船』が写真集になった経緯について、中川の記憶ははっきりしないが、あとがきで鈴木が協力者として長谷川明の名前を挙げているから、長谷川の紹介だったのだろう。鈴木が「私にとって始めてのパブリックなアルバム」と表現していることからも、鈴木がこの写真集をそれまでの自身の写真集とは少し違うものとして捉えていることがわかる。

写真集の構成は「造本者」とクレジットがある鈴木一誌(1950-2023)と鈴木清とで写真を構成したのだろう。鈴木一誌は鈴木清との関係についてこんな証言を残している。

最初にデザインした写真集は、鈴木清さんの『天幕の街』です。清さんにぼくを紹介したのは原芳市さん。まだ杉浦事務所に勤めていたころで、事務所の仕事が終わったあとに少しずつ作業して、結局、デザインに1年かかった。清さんも、よく待ってくれた。

(『アイデア』2017年10月号「ブックデザイナー鈴木一誌の仕事」)

杉浦事務所は戦後のグラフィックデザインの巨匠、杉浦康平の事務所のことで、鈴木一誌は杉浦の薫陶を受けたデザイナーである。『天幕の街』(遊幻舎、1982)は鈴木清にとって3冊目の写真集で、それまでの2冊(『流れの歌』『ブラーマンの光』)にデザインのクレジットはない。『天幕の街』は鈴木清が初めてプロのデザイナーにデザインを頼んだ写真集なのだろう。鈴木一誌は『天幕の街』に「造本・構成」とクレジットされている。

その後、清・一誌コンビは『夢の走り』をつくりこの『愚者の船』で終わる。残る『天地戯場』(タマン・サリブックス、1992)、『修羅の圏』(デク・ブックス、1994)、『デュラスの領土』(G・サーガルブックス、1998)は鈴木清の自装である。

その理由について鈴木一誌は前述のインタビューでこう語っている。

ぼくが彼の写真集のデザインをやらなくなったのは、清さんがぼくのデザインそっくりのダミーをつくるようになって、やることがなくなってしまった。文字まわりも、以前の写真集からコピーして切り貼ってくるから、ディテールからしてどんどん似てくる。清さんのほうが上手だったりした

『愚者の船』は清・一誌の最後の写真集でもある。唯一の商業出版は、カラー写真がほとんどで、カバーに特色を使い、もっとも豪華なものになっている。

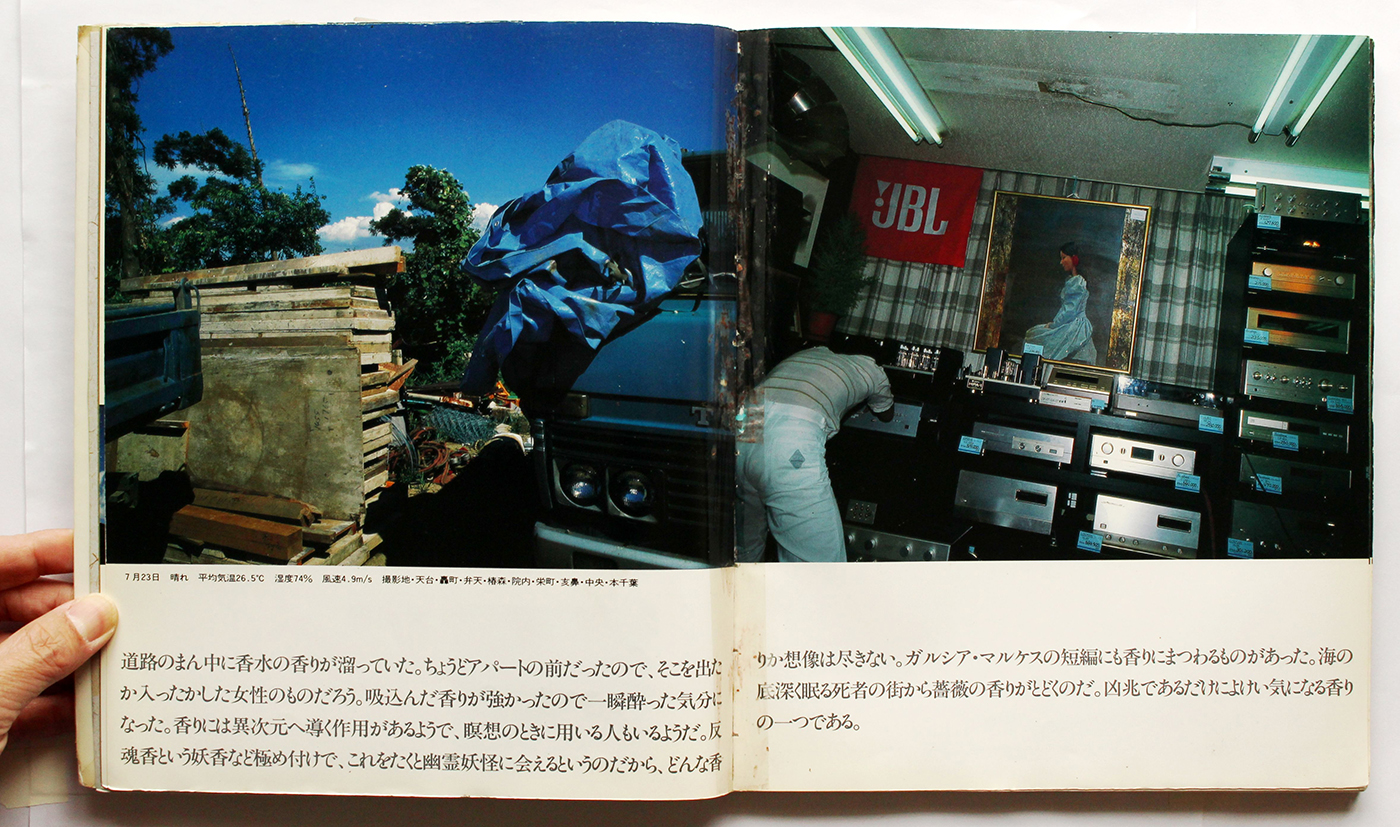

3冊目は須田一政(1940-2019)の『犬の鼻』(1991)である。

須田一政『犬の鼻』(アイピーシー、1991)

玉田顕一郎が持ち込んできた企画で、ほかの玉田企画と同様にミノルタフォトスペースでの展覧会とセットである。

須田にとって『犬の鼻』は『風姿花伝』(朝日ソノラマ、1978)、『わが東京100』(ニッコールクラブ、1979)に続く3冊目の写真集。過去2作はやはりモノクロ。『犬の鼻』は須田にとって初のカラー写真集である。

須田にカラーのシリーズがなかったわけではなく、1980年代半ばに「日常の断片」をカメラ雑誌に連載し、展覧会も開いて東川国際写真フェスティバルで第1回東川賞国内作家賞を受賞している。しかし写真集にはなっていなかった(『日常の断片』は2018年になってほかのカラー作品と合わせて写真集になった)。

『犬の鼻』は須田が生まれ育った東京・神田から千葉に引っ越してから撮り始めた写真である。『犬の鼻』というタイトルは、日常をかぎまわる犬の鼻をきかせた写真という意味で玉田が名付けたと、須田があとがきに書いている。つまりはノー・コンセプト。あえていえば、須田がライフワークとしていた「日常」をテーマにしたシリーズの1つということになる。

「この頃はもう、だんだん末期に近づいているでしょう。経営的には厳しくなってたから、本当は出したくなかった。でも、タマケンさんに呼ばれて事務所(東京フォト企画)に行くと、須田さんだけでなく須田さんの奥さんもいて、ご夫婦揃っていたからというわけでもないんだけど、出しましょうと。制作費の一部は負担していただいたと思う」

須田にとっては12年ぶりの写真集である。毎年数回の個展を開き、精力的に活動していたが、久々に写真集を出したいという意欲があったのだろう。

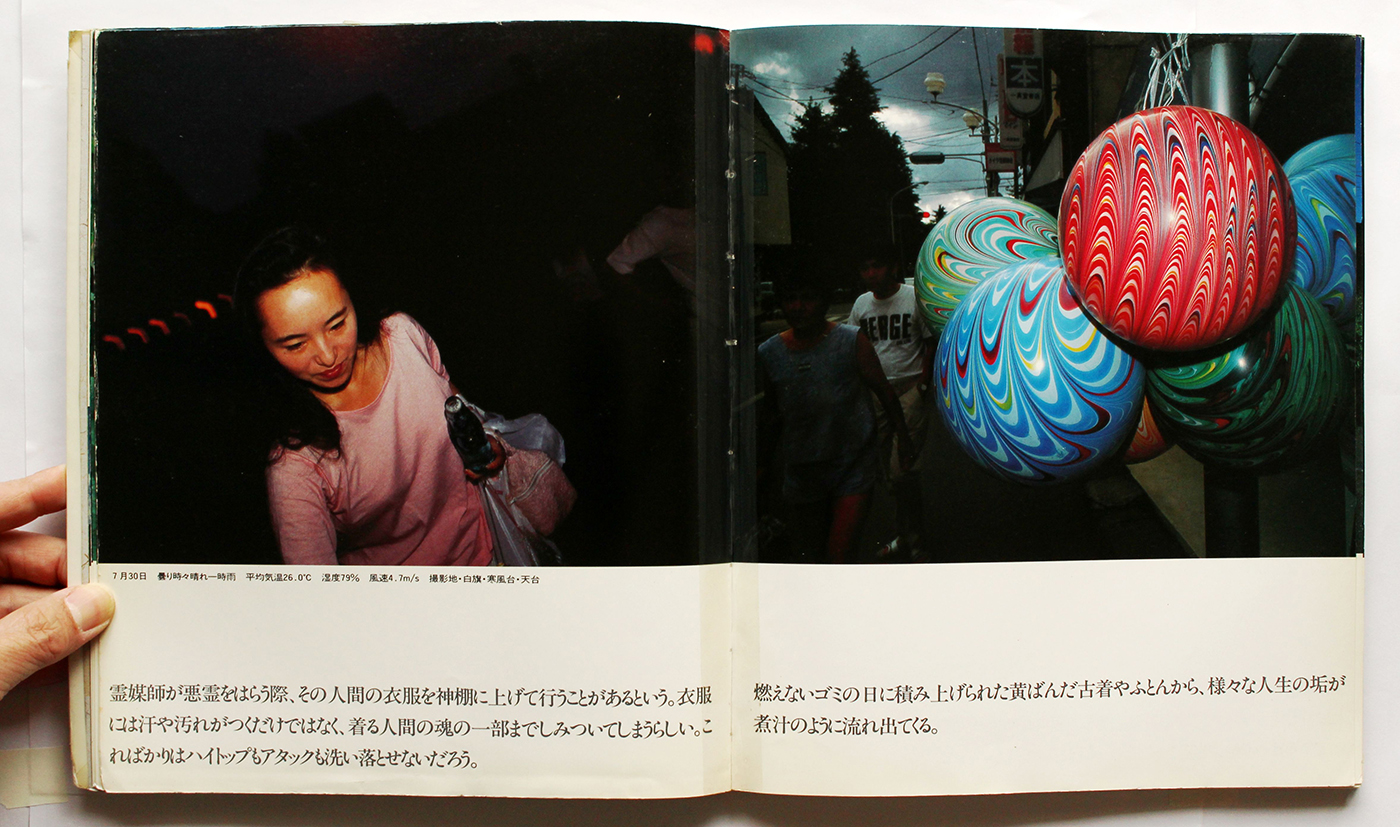

『犬の鼻』はカラー、千葉の写真という新しさのほかに、ほかの須田一政の写真集にはない特徴がある。すべてのページではないが、写真の下に短い文章を添えているのだ。写真を説明しているわけではない。エッセイにしては短く、キャプションにしては長い。たとえばこんな文章である。

「繰返し繰返し訪れる場所がある。旅の場合も近場の撮影の時も、どうしても通らなければならない場所がある。そこでまた同じ場面にむけてシャッターを切る。まるで、犬の匂いづけだと自分でも愚かしく思うが、繰返しの自覚がその瞬間消えてしまっているのだから、犬より始末が悪い。

そしてまた逆に全く初めての場所に既視感をおぼえたりする。人影もない、特徴があるわけでもない、からんとした街の一角の風景に感慨深く立ちどまる。記憶との飽きないゲームである」

(須田一政『犬の鼻』)

写真家の頭の中をのぞくようなテキストは、須田一政という写真家を知る手がかりになる。ファンには嬉しいし、今となっては貴重なテキストだが、やや唐突でもある。

「僕が頼んだかどうかは忘れたけど、文章を入れないと、というのはあったかもしれない。途中から必ずあとがきを書いてもらうようにしたんです。そうしないと新聞や雑誌が紹介してくれない。写真集を出し始めて気づいたんですが、編集者や記者には写真を読み取る力がない。写真集に添えられた文章を読んで紹介しているだけ。だからあとがきで自分の作品を解説してくれとお願いしました。何のために、何をどう撮った写真集なのかを書いてくれと」

メディアの人間は写真を読み取る力がない。それは写真集が売れないということと並んで、写真集の「不都合な真実」であろう。

写真家としては写真だけで読者とコミュニケーションを取ることが理想である。しかし現実にはかなり難しい。写真を読み解くという教育を受けているのは美大や写真学校を出た人か、写真に関心を持ち、写真史や写真評論を読んだことのある人に限られている。これほど写真、映像が氾濫していながら、誰もがキャプションや字幕に誘導されて「読んだ」つもりになっているにすぎない。

一切のテキストがない写真集はアート・ブックとしては潔くかっこいい。しかし、写真を「読む」リテラシーを持たない人、つまり多くの一般読者にとっては不親切である。そこで、わかってもらうための文章が必要になる。

中川は途中で気づいたと言っていたが、最初からわかっていたようにも思う。アイピーシーの最初の写真集、ヤマグチゲンの『Pictures』にすでに中川は識者のコメントを集めた挟み込みを入れているからだ。『大亜細亜』にも『愚者の船』にも『犬の鼻』にもあとがきがある。おそらく、中川自身が写真に特別な関心を持っていなかったからこそ、一般読者の目線で足りない情報を補おうとしたのだ。

倉田精二、鈴木清、須田一政。3人の写真作家にとって初のカラー写真集が揃ってアイピーシーから出たことは興味深い。うがった見方をすれば、出版社というスポンサーがいるから、お金のかかるカラー写真集が出そうということだったのかもしれない。

あるいは、1970年代にアメリカからニュー・カラーの波が押し寄せ、印刷物が軒並みカラーになっていた時代に、日本の写真作家の写真集だけモノクロ、というのはさすがにアナクロに感じられ、アップデートしようとしたのか。

昭和中期、つまり1960年代生まれくらいまでは子供の頃の写真にモノクロが混じっているものだった。しかし70年代以降に生まれた世代は赤ん坊の頃からすべてカラー写真である。90年代には写真がカラーであるのは当然で、一般的にはモノクロ写真は特別なものになりつつあった。

カラーだからこそ記録できたものもある。アジアを撮影した『大亜細亜』はともかく、日本で撮影された『愚者の船』と『犬の鼻』には結果的に、90年前後のこの国の浮ついた空気感が写っている。この時代の空気感を表すにはやはりカラー、それもポジフィルムの硬い調子の写真ではないか。アイピーシーのラインナップの中で、バブル期のパーティを活写した土田ヒロミの『Party』と並んで、この3冊は時代を映した写真集になっていると思う。

必ずあとがきを書くという中川がつくった原則を破った写真集もある。荒木経惟の2冊の写真集だ。

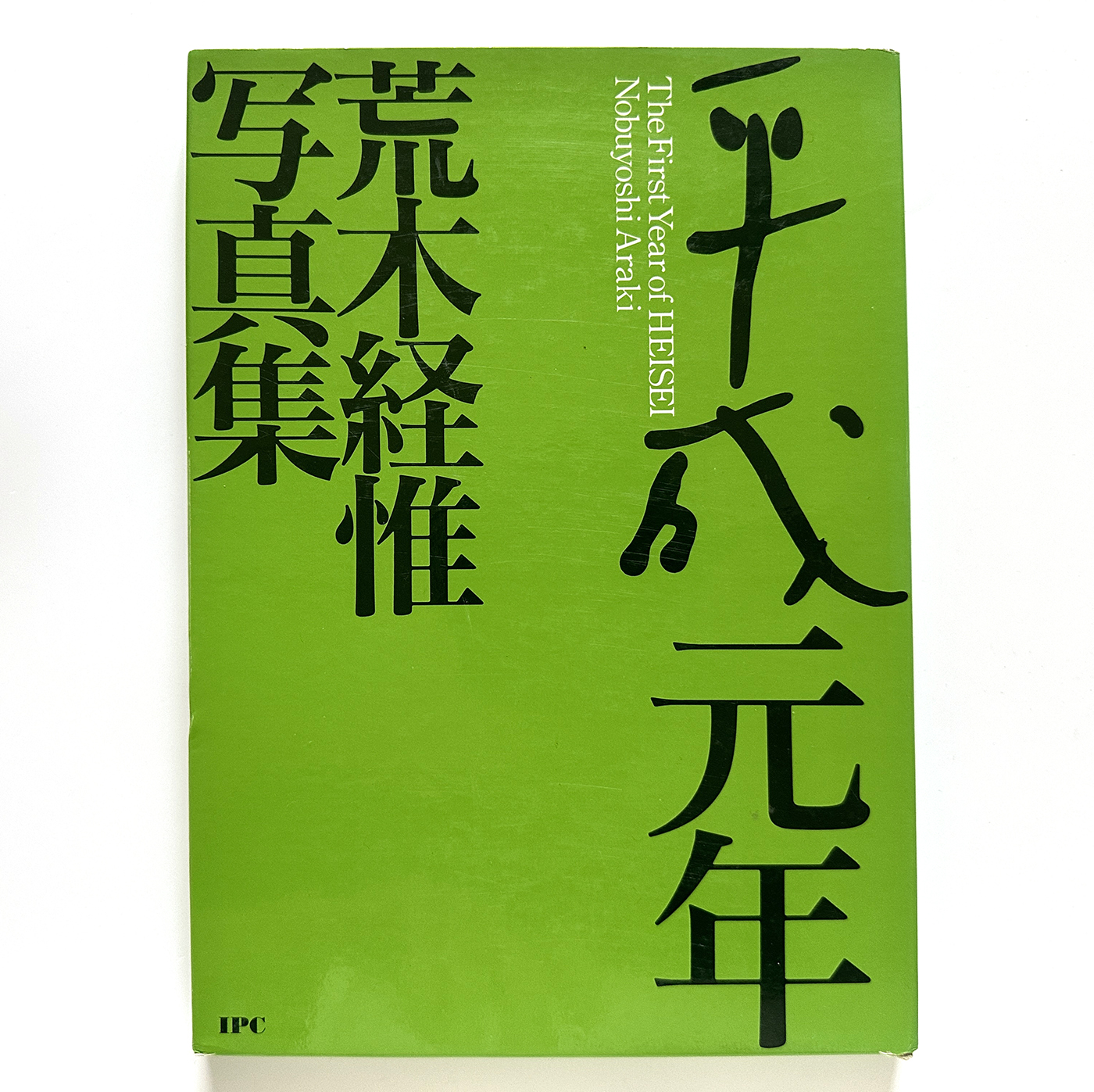

1冊目の『平成元年』(1990)は長谷川明の企画である。

荒木経惟『平成元年』(アイピーシー、1990)

「荒木さんと初めて会ったのがどこかは覚えていないけど、高梨さんの本(『都の貌』)の展覧会のパーティあたりかな。荒木さんの行きつけだった『DUG』というバーで写真集を出そうということになった。1年前の平成元年に撮った写真を1冊にしたら面白いんじゃないかと」

荒木は平成2(1990)年1月27日に妻の陽子を亡くしている。写真集『平成元年』の発行日は1990年4月29日。陽子が亡くなってから3カ月後の刊行だ。荒木の公式サイトのバイオグラフィによると、陽子が亡くなった後に出た最初の写真集は『愛しのチロ』(平凡社)。荒木は陽子の棺にできたばかりの『愛しのチロ』を入れている。チロは夫婦の愛猫だった。『平成元年』はその次の写真集であり、妻の喪の仕事と平行して写真集の制作が進んでいった。

「陽子さんのお通夜に行っているので、その頃にはもう知り合っていましたね。荒木さんはすでに有名な写真家で何冊も写真集を出していたけど、本自体はそれほど売れているわけではなかった。『センチメンタルな旅 冬の旅』が出るのはその翌年ですから」

荒木経惟は自称天才写真家であり、エロ写真家。私小説家を思わせる無頼の写真家というイメージだった。写真界ではすでに名をなし熱心なファンはいたものの、一般の人たちからはどこか怪しげな存在として見られていたと思う。少なくとも二十歳前後だった私はそう感じていた。

荒木の印象を大きく変えたのは『愛しのチロ』である。妻の死と、遺された猫の写真集。それだけで切ない。しかも従来の猫写真とはまるで違った。モノクロで、私的で、猫と中年夫婦の関係性が描かれ、自由にふるまう猫に翻弄されるキャラの立った中年夫婦。まったく型破りな猫写真だった。その融通無碍な表現に、エロ写真に関心がない層(端的に言って女性層)までを巻き込んで大きな話題になったのだ。

しかしその少し後に出たはずの『平成元年』の記憶が私にはまったくない。

アイピーシーが武田花(1951-2024)の『眠そうな町』(1990)を出した時に、武田のもう1冊の写真集『猫・陽あたる場所』(現代書館、1987)が売れていたのに対し「猫のいないほう(の写真集)」と言われていたと中川が語っていたことを彷彿とさせる。

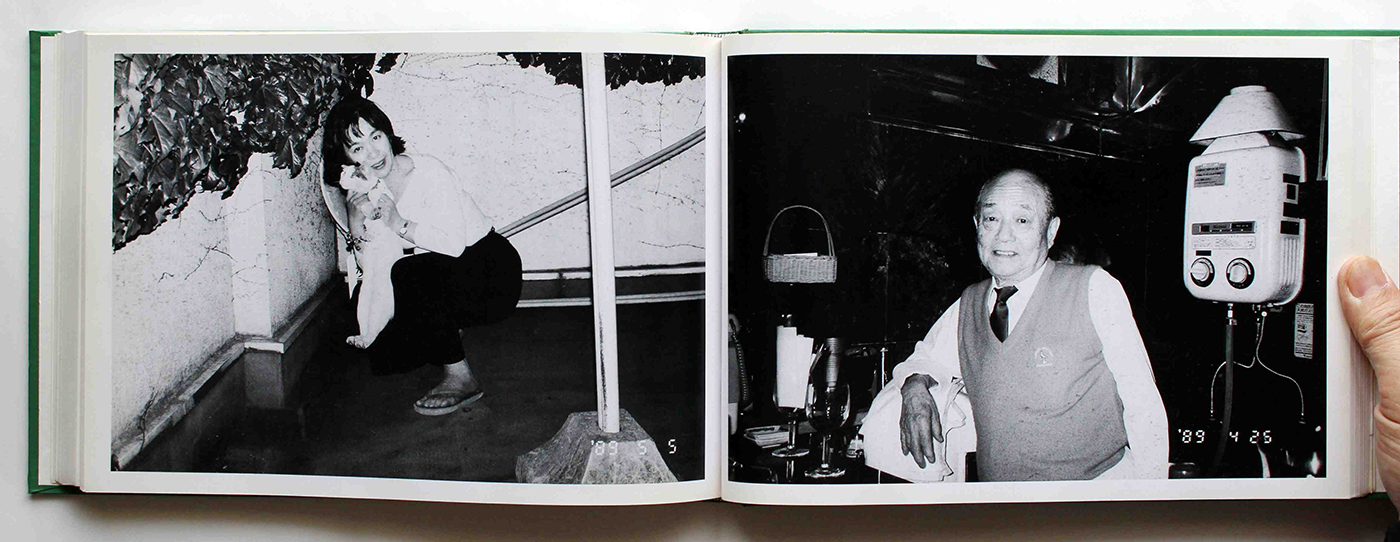

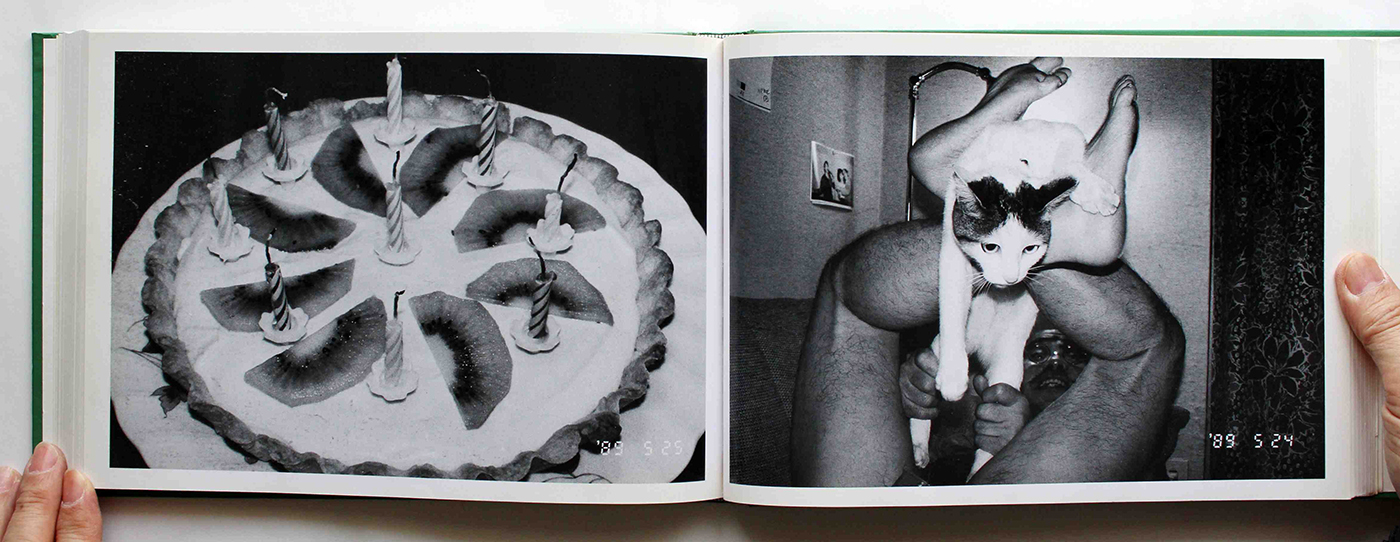

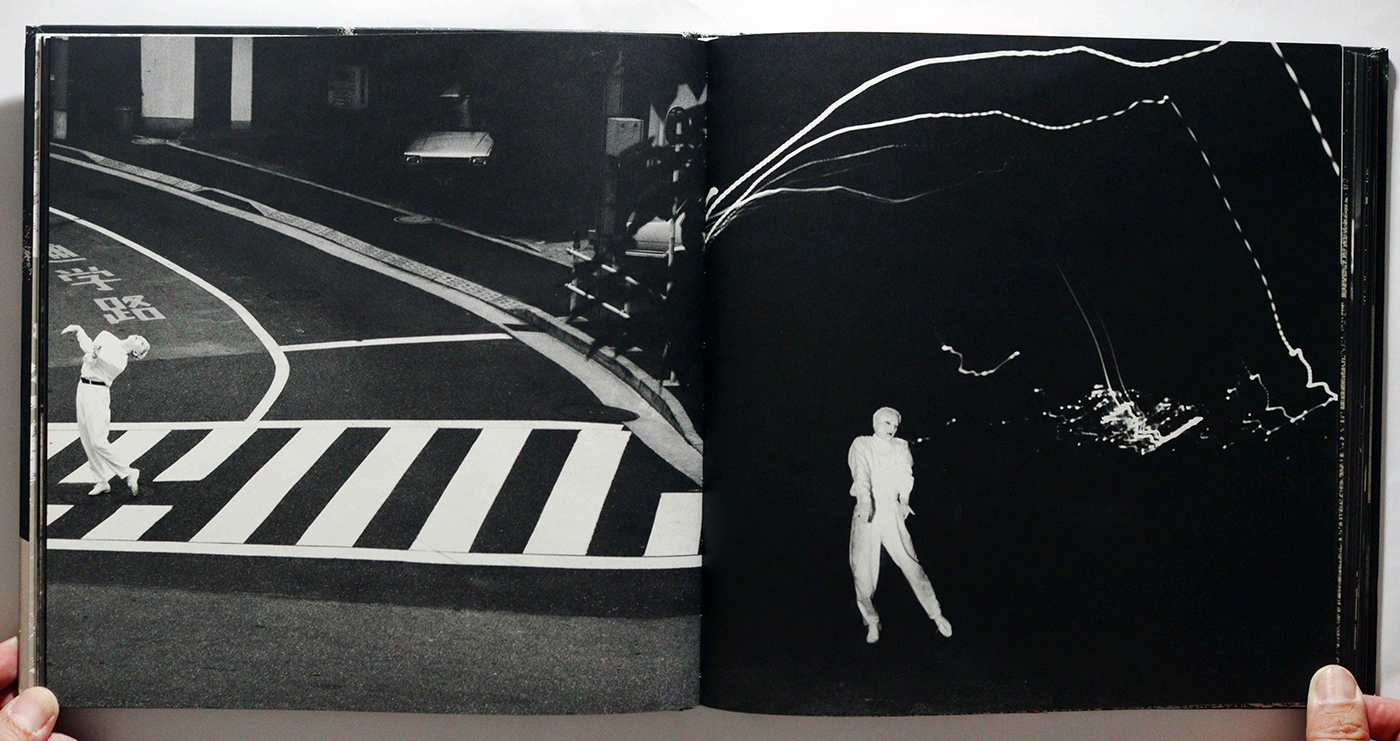

『平成元年』に収録された写真はすべて日付入りだ。1月7日のファーストカットは真っ黒な写真に「'89 1 7」と日付だけが写っている。ページをめくると右がおなじみの荒木宅のベランダ。チロの後ろ姿が写っている。対向ページは同じ8日の皇居の一般参賀──という流れでスタートする。

荒木のほかの多くの写真集がそうであるように、芸能人や文化人などの著名人、ヌードなど仕事で撮った写真とオフショット、プライベートな写真とが混在している。チロ、陽子もしばしば登場し、『愛しのチロ』、翌年に出る『センチメンタルな旅 冬の旅』(新潮社、1991)に収録された写真もある。

『愛しのチロ』『センチメンタルな旅 冬の旅』はそれぞれチロ、陽子を中心とした主題がはっきりとしている写真集だ。しかし『平成元年』は荒木の写真行為そのものが主題である。生きていることがテーマなのだ。

『平成元年』には沢田研二や八代亜紀のような芸能人も写っているが、目につくのは写真家と小説家、文化人である。写真家では高梨豊、沢渡朔、森山大道、中平卓馬など。翌年、『センチメンタルな旅 冬の旅』の出版記念対談をきっかけに袂を分かつことになる篠山紀信と荒木のツーショットもある。小説家・文化人では山田詠美、中上健次、吉本隆明などがいる。写真、文学などのカルチャーシーンに興味がある人にとっては貴重な写真だ。しかしそのことを楽しめる読者は文化的な関心が高く、そのうえ、ヌードや緊縛写真にも免疫を持つ必要がある。相当にハイブロウである。町歩きにたとえれば、裏通りは表通りより面白いものだが、面白がるにはセンスが必要だ。『平成元年』は読者を選ぶ写真集なのである。

『平成元年』には中川も写っている。7月22日の写真だ。高梨の「都の貌」展のレセプション・パーティの二次会だと思われる。高梨豊の隣で篠山紀信が写真集『都の貌』を持って写っている。

「日付入りの写真なんてのが芸術になるなんて、誰も思ってない時代ですよ。 荒木さんは以前からこういう写真を撮ってたけど、一般の人から見たらどう見えたか。今となれば名作だけど」

日付入り写真は、コンパクトフィルムカメラの機能の1つで、画面の片隅に日付を焼き込むものだ。カメラを記念写真でしか使わない一般のユーザーのためのものであり、それを「作品」として発表するという発想は「プロ」写真家にはなかった。

荒木が日付入り写真を使い始めたのは早く、たとえば『荒木経惟の偽日記』(白夜書房、1980)の写真もすべて日付入りだ。1979年4月1日から始まり、80年9月6日、で、ページをめくると飛んで88年3月17日、そして92年■月5日になって終わる(■は読み取れない)。発行日は1980年11月10日。つまり、最後の2枚は未来の写真──ではもちろんなく、日付を操作している。それだけで、とたんにこれらの写真の日付がすべて疑わしく思えてくる。なにしろタイトルが『偽日記』なのだから。その後も荒木は日付を操作した作品をしばしばつくっている。そのように偽の日付を使うことはその後の荒木作品でもあることなのだが、『平成元年』にはそうしたフェイクはないようだ。

さて、『平成元年』には一切のテキストがない。日付を入れた写真日記にテキストを入れないというのは『偽日記』も同様だ。前年に『山口百恵は菩薩である』が世間を賑わせた評論家の平岡正明が寄稿しているが、『偽日記』には言及していない。内容は荒木の初期作品「ゼロックス写真帖」についての解説である。

平岡はその理由をこう書いている。

「本書収録の各写真について個々のコメントは行なわない。この本には文章は俺のものだけをのせ、あとは写真の羅列でいく方針ときく」

(平岡正明「荒木経惟の謎を追う」『荒木経惟の偽日記』所収)

その「方針」は『平成元年』でも守られた。さすがに荒木には中川もあとがきを書くようには言わなかった。

『平成元年』の発行から5カ月弱後の9月20日、荒木のもう1冊の写真集『FOTO TANZ』が刊行されている。『平成元年』は写真日記だったが、『FOTO TANZ』はダンサー、勅使河原三郎(1953-)を被写体にした写真集である。

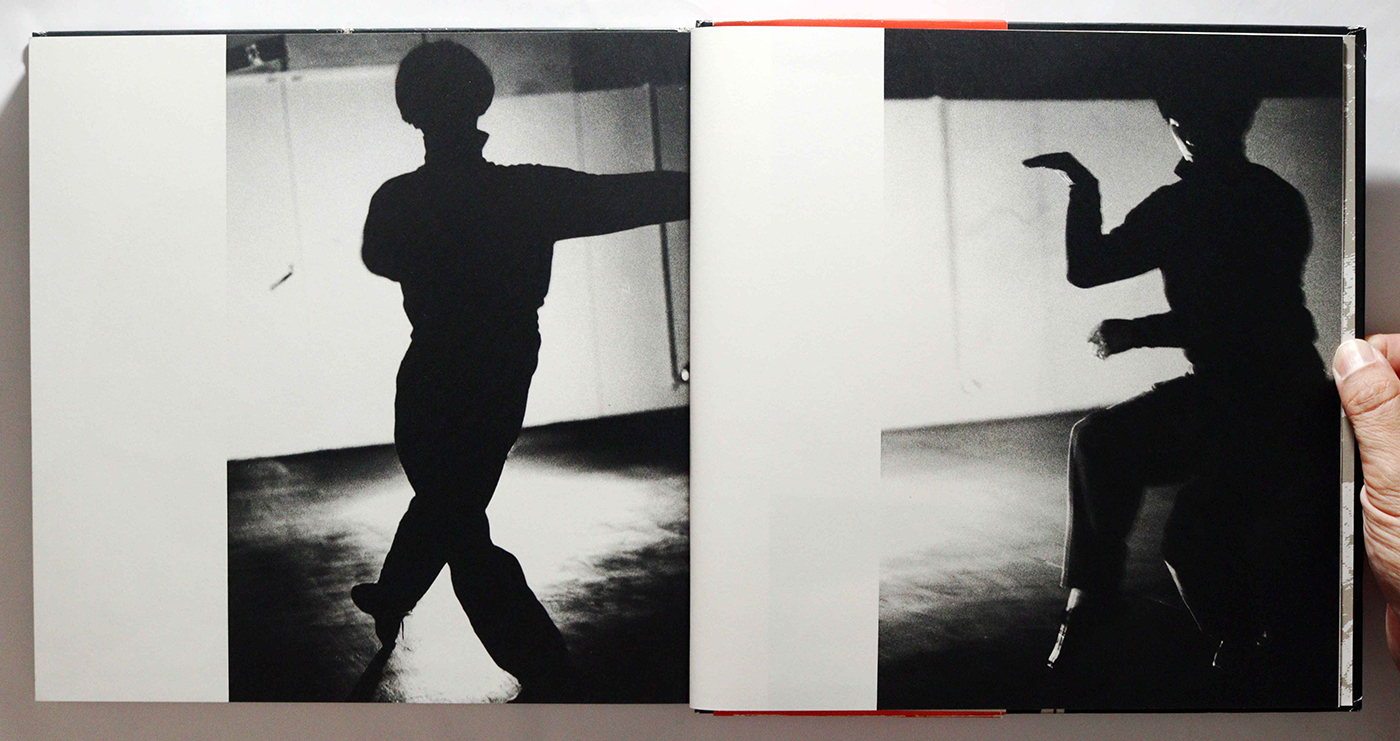

荒木経惟『FOTO TANZ』(アイピーシー、1990)

荒木が勅使河原を撮った写真集はすでに1冊出ていた。前年の1989年12月に刊行されてた『BLUE METEORITE 青い隕石』(求龍堂)である。

「『青い隕石』は勅使河原サイド主導でつくったので、荒木さんは気に入らなかった。俺の本をつくりたいというのでつくったのが『FOTO TANZ』です」

荒木の「俺の本をつくりたい」という言葉の理由は、『青い隕石』の奥付を見るとわかる。著者は勅使河原三郎。荒木は「写真」とクレジットされている。つまり『青い隕石』は勅使河原三郎の写真集なのである。

『青い隕石』刊行の前年、1988年に『月は水銀─勅使川原三郎の舞踊』(新書館)という写真とテキストで構成されたファンブックが出ている。写真は複数の写真家が提供しているのだが、写真家数名の中で唯一コメント(談)を寄せているのが荒木である。荒木はこう語っている。

「要するに今、サブロと恋愛しているようなもんだよ。惚れて撮ってるだけ。惚れてりゃ写真になんか出るんじゃないかねェ」

荒木経惟(談)「惚れて写真を撮ってるだけ」『月は水銀─勅使川原三郎の舞踊』所収より

2人が蜜月状態にあったからこそ出てきた言葉だろう。以前からダンスを撮りたいと考えていた荒木が出会ったのが「牛若丸」(荒木)のような勅使川原だったのだ。

『FOTO TANZ』の奥付には、著者が荒木、勅使河原は「ダンス」とクレジットされている。テキストは本体にはなく、オビにアートディレクションを手がけた榎本了壱が原稿用紙一枚分、400字ほどのテキストを寄稿しているのみだ。しかしその短いテキストにこの写真集のコンセプトは明確に書かれている。

「写真という非舞踊芸術の集積を、再び舞踊へ還えす試み」(榎本了壱)

(荒木経惟『FOTO TANZ』帯文)

静止画である写真を編むことで、舞踊の動きを読者の脳内に想像させる。『青い隕石』は勅使河原のダンス作品のタイトルから採られていたが、ドイツ語でFOTOは写真、TANZはダンス。写真によるダンス表現がテーマなのだ。

榎本はそもそも荒木に勅使川原のダンスを紹介した人物である。榎本が依頼された勅使川原の公演のポスターの撮影に荒木を起用したのだ。榎本はこの時、荒木の写真と勅使川原のダンスに関わる文章を組み合わせた小冊子をつくったという(榎本了壱「神芝居としての人形劇──回想・勅使川原三郎 『月は水銀─勅使川原三郎の舞踊』所収)

『FOTO TANZ』は『青い隕石』と比較すると、判型が大きく、写真に割かれているページ数も多い。『青い隕石』の80ページに対して『TOTO TANZ』は144ページ。また『FOTO TANZ』のほうが1つのシークエンスが長い。とくに『FOTO TANZ』の後半にある屋外でのダンス写真は圧巻だ。『FOTO TANZ』の後に『青い隕石』を見るとダイジェストとまではいわないが、1枚写真として強い印象のものを集めたように見える。

しかしここでもアイピーシーは「猫のいないほう(の写真集)」をつくってしまう。

「勅使河原さんサイドが宣伝・販売に協力してくれなかったんです。『青い隕石』は荒木さんが気に入らなかったけど、『FOTO TANZ』は勅使河原さんサイドがこの写真集を気に入らなくて」

『愛しのチロ』と『センチメンタルな旅 冬の旅』を表とすれば『平成元年』が裏だったように、『青い隕石』と『FOTO TANZ』の関係も表と裏のようになってしまった。私も『青い隕石』は知っていたが『FOTO TANZ』の存在は知らなかった。今回、入手して見て驚いた写真集の1つだ。

アイピーシーから出る写真集は、どうも売れ筋を外してくるようなところがある。しかし読者目線で見れば、そのほうが品がいいとも感じるのだが。

【後編へ▶︎】

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント