コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

赤々舎の設立は2006年。

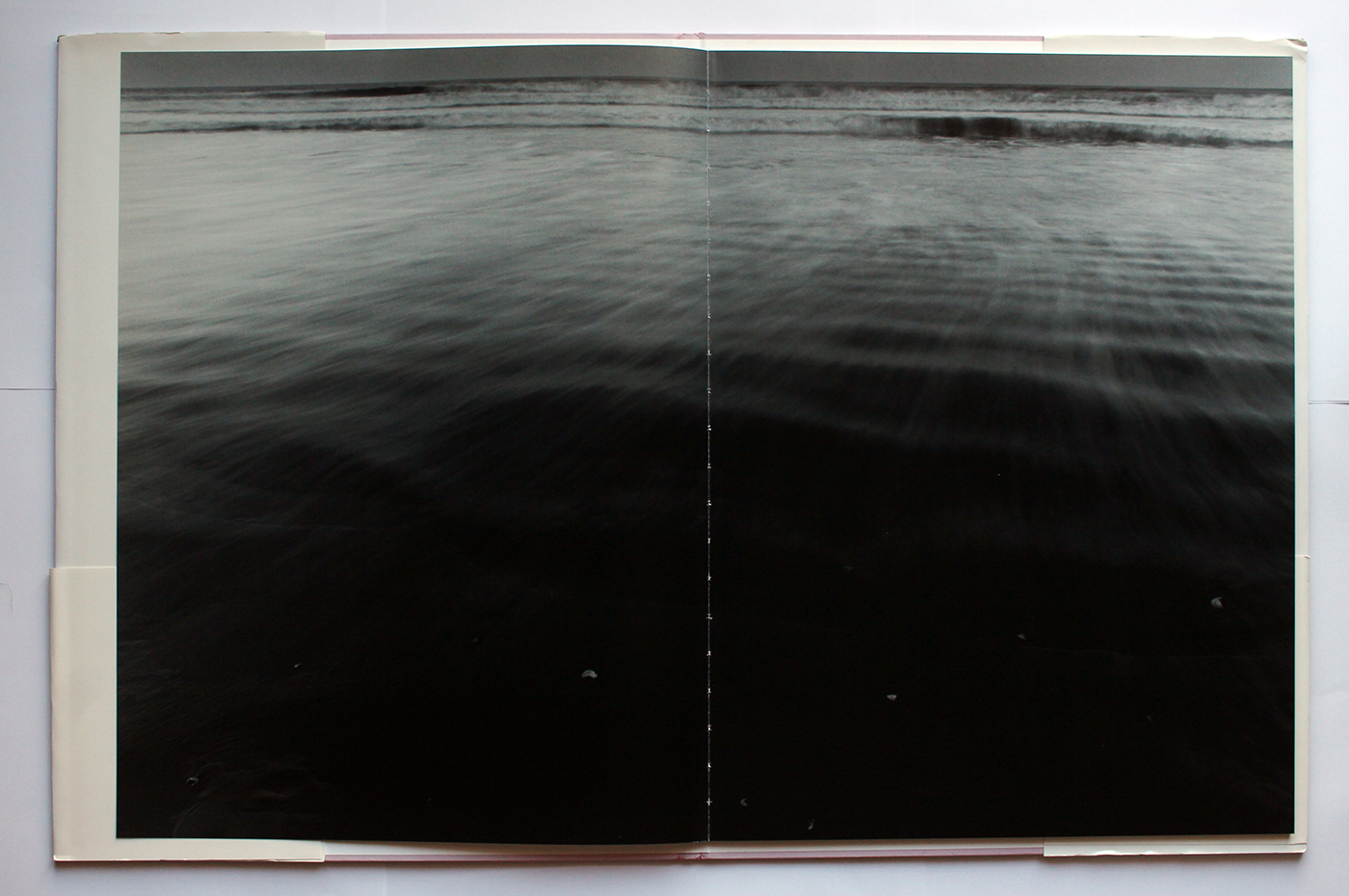

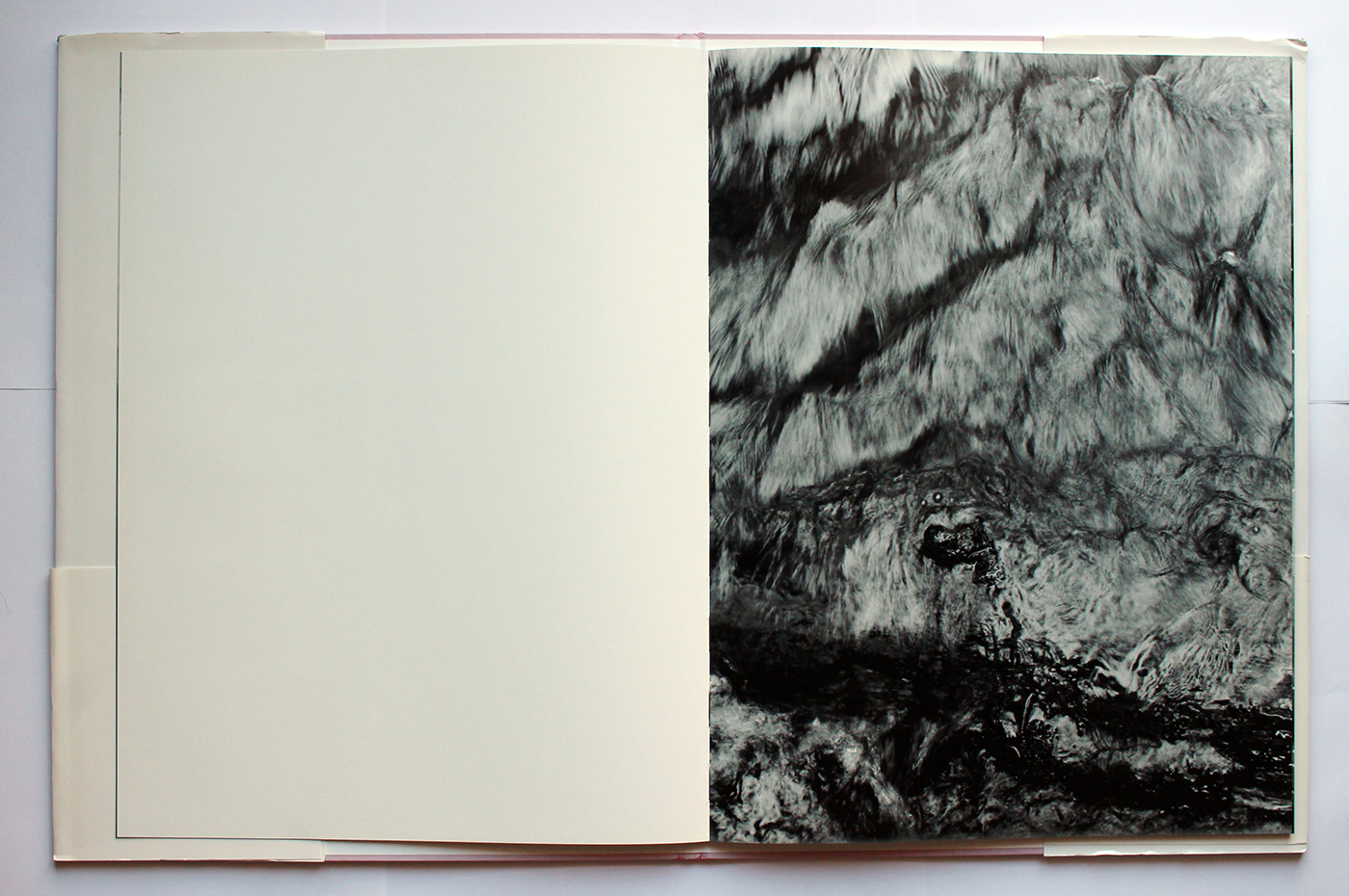

最初の写真集は徐美姫(1974-)の『SEX』である。タイトルからして挑発的だが、内容は性を直接表現したものではなく、写っているのは海、海辺、波である。

『SEX』というタイトルと重ねてみることで、海の写真、あるいは波の写真がまた違ったものに見えてくる。

徐美姫『SEX』(2006・赤々舎)

モティーフから女性という性の暗喩を見ることができるだろうし、情交という言葉を使いたくなるような古くから続く人と人との営みを連想することが可能だろう。

写真は写っているもの、つまり、目に見えるものしか手がかりがない。しかし、写真に写っているからといって、万人が同じように見ているわけではない。写真を見せた後に、その写真を伏せて見たものを聞けば、人によって違うことを語り出すだろう。それは記憶力の問題以前に、そもそも見ているものが違うのだ。注意を向けているものが違うのである。

優れた写真作品にはそうした「見ること」に慣れきった私たちの目と脳をリフレッシュするような効果がある。この写真集もまた、そうした力を持っている。

徐美姫はこの写真集が最初の作品である。赤々舎の写真集の紹介ページに作者の言葉がある。

「私は写真を知り、まだ4年にもなりません。この写真が展覧会とともに私個人の言葉となり世に出るのはこの機会が初めてです」(http://www.akaaka.com/publishing/books/jo-sex.html)

赤々舎はそのようなキャリアのない、未知の作家の作品に「賭ける」ところからスタートしている。

初めて『SEX』を書店で見た時のことを覚えている。大判のハードカバーであること、開きの良いコデックス装(当時はまだ珍しかったと思う)。写真はモノクロ。ページをめくるとひたすらに波が打ち寄せる。静かな中に熱を秘めた写真集だと思った。

出版業界の端くれにいた私は、この志の高さに衝撃を受けた。ただ、同時にこの写真集が「売れる」とはとても思えなかった。

今、あらためて『SEX』を見直すと別の感想も持った。売れないことを覚悟して出版したわけではなく「売れる」ことに賭けていたのだと思う。本を裏返すと、著名人のコメントが並んでいる。

竹内万里子(批評家)、小池昌代(詩人)、角田光代(小説家)、豊田道倫(音楽家)、木内昇(雑誌『spotting』を発行。のちに直木賞作家)。

赤々舎を立ち上げた姫野の視野にこうした才能ある人たちが入っていて、この作品の出版に賛同している。著名人からのコメントを集めるという方法は、大橋仁(1972-)の『目のまえのつづき』(青幻舎)から引き継がれているが、いすれも写真界に読者を限定せず、むしろ、写真集を初めて手に取るような人たちに向けて出版したことを示している。『SEX』が読者として想定していたのは、写真集の可能性にこれから気づくであろう人たちだったのである。

赤々舎設立時の事情については、『本を作る 赤々舎の12年』(産業編集センター、2019)で姫野自身がインタビューに答えている。青幻舎で企画を抱えてはいたものの、独立して写真集やアートの作品集を作りたいという思いに突き動かされ、「ふとした弾みで」赤々舎を設立し、ウェブ担当を一人置いただけの二人体制でスタートしたという。

青幻舎時代の企画のいくつかは赤々舎から出すことになったが、最初の写真集は「新人作家のデビュー作でともに踏み出したい」と思い、さらに徐美姫の作品に出合ったことで具体化したのが『SEX』だった。面白いのは姫野が「『これからはこの写真集を大根のように日々売っていけばいいのだ』などと暢気にも考えていた」と発言していることだ。

姫野の言葉はやわらかく、天然にも聞こえるが、作った本を見れば印象が変わる。

この人ならと思った人物に事前に写真集を見せてコメントをもらう周到さがあるし、中島英樹のブックデザインには神経を張り詰めたような繊細さがあり、モノとしての質感がすばらしい。同じ月に書家の華雪の作品集『書の棲処』も出ているのだが、こちらは当時はまだ無名だった写真家の志賀理江子(1980-)が写真を撮り下ろしている。のちに志賀は『CANARY』(2007)とテキスト集『カナリア門』(2007)、『螺旋海岸|album』(2012)とテキスト集『螺旋海岸 | notebook』(2013)で赤々舎にとって重要な作家になるのだが、赤々舎設立当時から姫野は志賀理江子と協働していたのである。

その後の赤々舎のラインナップは華々しい。設立翌年の2007年に刊行した写真集が2冊、第33回木村伊兵衛写真賞の受賞対象になった(岡田敦[1979-]『I am』、志賀理江子『CANARY』)。さらに2008年度は浅田政志(1979-)『浅田家』、2009年度は高木こずえ(1985-)『MID』『GROUND』と3年連続で木村伊兵衛写真賞の受賞対象作品となった。

この連載の前編で石川竜一(1984-)のデビュー作が2冊同時刊行だったことを書いたが、それよりも先に、高木こずえが2冊同時刊行していた。大判の『MID』と小さな判型の『GROUND』という組み合わせである。

その後も赤々舎の写真集は2012年度に『対岸』で百々新(1974-)が、2014年度に『絶景のポリフォニー』『okinawan portraits 2010-2012』で石川竜一が、2017年度に『川はゆく』で藤岡亜弥(1972-)が木村伊兵衛写真賞をそれぞれ受賞している。

木村伊兵衛写真賞は新人写真家に与えられる。しかし雑誌や広告で活躍している写真家に対して与えるというよりも、写真作家としての「作品」、つまり写真集や写真展が優れている者が対象である。受賞対象は1つの作品とは限らない。志賀理江子は写真集『Lilly』(アートビートパブリッシャーズ)、百々新は写真展「日本の新進作家vol.11 この世界とわたしのどこか」(東京都写真美術館)から、藤岡亜弥は写真展「アヤ子、形而上学的研究」(ガーディアン・ガーデン)も対象に含まれている。

写真界にはほかに写真賞がいくつかあるが、社会的な知名度と影響力では木村伊兵衛写真賞が頭1つ抜けている。同賞の連続受賞と、受賞作家たちのその後の活躍によって、赤々舎は広く認知されるようになった。

この頃の赤々舎の写真集のラインナップを振り返ると、今も活躍する新進作家の作品を次々に出していることがわかる。澤田知子(1977-)、石川直樹(1977-)、野村浩(1969-)、澁谷征司(1975-)、殿村任香(1979-)、津田直(1976-)、ERIC(1976-)……。並行して古屋誠一(1950-)、石内都(1947-)らのベテランや、松江泰治のような中堅に属す作家も写真集も出していたが、印象としては、赤々舎はまず若手、新人作家を売り出す出版社だった。

どうやって新しい才能を発見するのか? その問いは、姫野への取材で必ず取材者から投げかけられるだろう。だそのたびに姫野は真摯に答えてきたに違いない。たとえばこんなふうに。

─持ち込みもけっこうあると思いますが、出すものと出さないもの、そこには、何かの基準があるんですか。姫野 まず、見たことのないものだと思った。しかも、それがその人からしか生まれない、と思った。─おお。姫野 そして、「謎」がある、わからないことにみちみちている…。とかでしょうか。つまり、どこかの誰かに似ているとか、このあたりに位置づけられるとか、そう思えないものに惹かれてきました。

(ほぼ日刊イトイ新聞「特集 編集とは何か。11 赤々舎 代表 姫野希美さん」より

https://www.1101.com/n/s/14editors/kimi_himeno/2021-10-20.html

※改行を一部変更しました)

しかも1枚でもそういう感触があればいい。そこから対話と、写真集までの道のりをともにできればいいのだと答えている。

新人作家を世に出すことは、初めての写真集作りにつきあうということでもある。姫野はしばしば取材記事で、写真集を作るうえで作家たちとのコミュニケーションについて語っている。そこで使われている言葉が「シンクロ」という言葉である。今回のインタビューでもやはり同じ言葉を使っていた。

「写真集を作りたいと思う時には、疑問がたくさん湧いてきます。 自分が物を作らないから、それだけ深く知りたいという気持ちがあります。たぶん、シンクロしたいという衝動がものすごく強いんだと思います」

シンクロの対象は作品になのか、作家になのかと聞くと「作家にかなあ。作品にかなあ。どっちなんだろう」と考えたうえでこう続けた。

「作品も作家のものだと思っているので、どのように自分が寄り添うとかじゃなく、 とにかくその内側に入りたいという気持ちがありますね。自分がその中に深く潜らないと考えられないんです。本を作るということはそういうことなのかなと思っています」

それはよく使われる言葉である「思い入れ」だろうか。

「思い入れとはちょっと違うような気がしますね。平たく言えば、思い入れなのかもしれませんが」

思い入れ、という型どおりの言葉で、その心の動きを型にはめてしまうことに抵抗があるのだろう。

私は姫野が「シンクロ」という言葉を使うことに興味を持った。シンクロ( synchronize)とは、シンクロナイズドスイミングのようにピッタリとタイミングを合わせるという意味があるが、姫野が使っている「シンクロ」は、90年代から現在まで影響力を持っている『新世紀エヴァンゲリオン』で使われていた、パイロットと巨大人造人間を「シンクロ」させるような、同期するイメージなのだろう。では、写真作家と作品に同期したいという、そのモティベーションはどこから来るのか。

先ほど引用したインタビュー記事の中では、新人作家に対して興味を惹かれる理由を「その人からしか生まれない見たことのないもの」「そして、「謎」がある、わからないことにみちみちている」と答えている。先ほどの姫野の言葉にも「写真集を作りたいと思う時には、疑問がたくさん湧いてきます」とあった。謎、疑問。そこにシンクロしたいという欲望の源泉があるように思う。

この写真は何なのか、この写真家は何なのか。その疑問の応えを探して、深く潜っていく。そんなイメージだ。

1人出版社としてスタートし、今もその体制を大きくは変えていない赤々舎では、姫野が抱いた疑問からすべてがスタートしている。とくに若手、新人の写真集には姫野の個性が強く影響しているように感じる。それも作家をコントロールして「赤々舎らしさ」を出すのではなく、それぞれの作家の世界を探索した結果、行き着いたかたちがいかにも赤々舎だという気がする。

「生きてる人と仕事がしたい。その多くは新人と呼ばれる人でした。そういう人とまた出会いたいという気持ちはいつもあります。今まで本当に出会いに恵まれてて、とくに赤々舎を始める頃に志賀理江子さんと出会っていたのは恵まれていましたね」

しかし、その一方で、赤々舎の役割、あり方についての考えが創業時とは変わってきたという。

「赤々舎の役割というか、やるべきことを少しずつ考えるようになってきました。自分が巻き込まれながら本を作っていくことは、1回、1回、ほんとに、自分を新しくする経験なのでこれからも続けていきたいのですが、最近、それだけでいいんだろうかと考えるようになりました。赤々舎としての時間が積み重なってくると、赤々舎が求められてることはそれだけではないような気がして」

赤々舎が求められているもの。たとえばそれは「埋もれている作家を取り上げて、歴史の中に位置づける」ということだという。

たしかに近年、赤々舎から、山沢栄子(1899-1995)、岡村昭彦(1929-1985)、深瀬昌久(1934-2012)、牛腸茂雄(1946-1983)、今井壽惠(1931-2009)らの作品集が出版されている。すでに亡くなった人の写真集を作るようになったことで、赤々舎のブックリストの幅が広がったことは間違いない。

『山沢栄子 私の現代』(2019・赤々舎)

赤々舎の設立から今年で18年。社会における写真のあり方も変化してきた。

赤々舎が創業した2006年は、SNS文化が浸透し始めた頃で、ミクシィがブームになっていた。その2年後の2008年にTwitter(現・X)とFacebookが日本語版サービスを始める。SNSで写真を共有することがあたりまえになり、とくに2014年にInstagramの日本語版がリリースされてからは、写真とはオンラインで共有するものということが常識になった。

もともと写真集は、写真に写ったものの情報を共有するためのものだった。それがアイドル、猫、絶景だったわけだ。しかし、そうした実用的な写真集はもはや印刷される必要すらなくなりつつある。電子書籍とタブレットの組み合わせで十分だ。情報共有が第一ならそのほうが実用的だ。

一方、作家の写真集は非実用的であるがゆえに存在感を失っていない。物理的な存在感を持つからこそ、特別なものであるという印象が強くなっている。Tokyo Art Book Fareのようなブックフェアは世界中あちこちで開かれていて盛況である。オンデマンド出版の隆盛で、手軽に写真集を作ることができる反面、用紙代、印刷代が高騰していることもあり、プレミアム感が求められる写真集は軒並み高額化、コレクターズ・アイテム化している。

写真をめぐる状況は変わってきた。では写真そのもの存在価値はどうだろうか。

「赤々舎が始まった時の志賀理江子さんの写真を思うと、彼女は演出して写真を撮っているけれど、大事なことは、演出した世界を最後までコントロールしようとしないことです。自分の手でオブジェを作ったり、家をペンキで塗ったりするけれど、写真を撮る時には何が起こるかわからない。シャッター押す瞬間に、それまで準備してきた演出を手放しています。写真には、作家の力だけではない、偶然起こったことも関わっています。作家の意識と無意識、意図していることとしていないことを行き来するような写真の魅力は今も変わらないと思いますね」

着想や視点の面白さを持つ作家も、手間暇をかけて演出する作家もいる。しかし、そのうえで撮影者の身体の動き、視線の動きをまざまざと感じさせる写真作品は、たしかに志賀理江子が初めてだった。そして、その先に個人や地域の記憶にアプローチし、人間の意識と無意識、さらには人間存在の不可思議さにまで届くような深さがある。テーマを追求するためには、写真のみならず、インスタレーションや対話を実践していく行動力には驚嘆せざるを得ない。

そうした作家のキャリアの初期から関わり、写真集を作るという共同作業を行ってきたのが姫野なのである。

話を写真集の実務的な話に戻そう。

まず装幀デザインについて。編集者によっては、固定とまではいかないまでも、よく一緒に仕事をするグラフィック・デザイナーがいるものだが、赤々舎は写真集のたびにさまざまなデザイナーを起用してきた。デザイナーの選択にも、新人写真家と同様に「出会い」を求めているように思える。

「この作品に誰が1番反応してくれるだろうと考えます。信頼してるデザイナーは何人かいますが、SNSで流れてくるデザイナーの仕事を見て、急に『お!』と思ってお願いするケースもあります」

では写真の構成に関してはどうだろうか。

「一番多いのは、私と作家で構成したものをデザイナーに渡すケースですね。もうこれでいっぱいいっぱいかなというとこまで詰めたものを渡して、余白とか、写真の大小はデザイナーから提案してもらうという感じです。写真を渡す時に、順番を変えてもいいですよ、と言いますが、大きく変わることはあまりないですね。上がってきたレイアウトと見て、私と作家で『ここがちょっと違っていたね』とか『もっと考えようがあるね』とか、変えていくこともあります。それは写真集によってさまざまです」

内倉真一郎(1981-)の写真集『忘却の海』(2023)の場合がどうだったかを聞いてみた。私はこの写真集の巻末に解説を寄稿している。姫野から並び順が確定したデータをもらって書いた。プリントはその前年にKANA KAWANISHI PHOTOGRAPHYで展示したものを見ていたので、写真データをモニター上で見て解説を書くことに支障は感じなかった。

内倉真一郎『忘却の海』(2023・赤々舎)

構成ができるまではどうだったのか。ちなみに内倉が赤々舎から写真集を出したのは『私の肖像』に続き2冊目である。

「内倉さんはご自分なりのゴールを設定して、そこまで全力で撮る、みたいなやり方をされますね。出版が決まってからも撮り続けて、“撮り立て便”が郵送で送られてくるんです。その中に『すごくいい!』っていう写真があれば、お電話して話しします。内倉さんが走り抜くまで伴走するような感じです」

内倉は宮崎県在住。赤々舎は京都にある。頻繁に会うことは難しいため、メールと電話でのやりとりが中心になる。『忘却の海』は、内倉が地元の海辺に落ちているものをその場で撮影した作品だ。白バックを用意し、自然光で撮影している。光が回っているので影のないフラットな画面だ。どの写真も同じ手法で撮られているため、どこから始まり、どこで終わってもいいように見える。並びはどう考えたのだろうか。

「実際にプリントを並べてみたんです。内倉さんの話も聞きながら、この写真集はここから始まるのかな、という1枚目を見つけるところから始めました」

写真集の1枚目は、読者に興味を持ってもらうための「つかみ」であり、写真集がつくりだす世界への入口であり、また、写真集全体のトーンを予感させるものでもある。

最初の1枚と最後の1枚は格別に重要だ。入口と出口は写真集の印象を左右する。写真家や編集者、デザイナーのような写真集作りに関わる人に写真の構成について聞くと、たびたび最初と最後を決めてから中身を考えるという答えを聞いてきた。

「最後は決めないですね。でも、最後にはちゃんと“この1枚”に行き着くから不思議なんです」

なぜか最後に行き着く。逆に言えば、最後の1枚が決まるまで、構成は終わらないということだろう。

では、判型(写真集の大きさ)やページ数はどうだろうか。赤々舎の写真集に決まったフォーマットはない。器が先にあるわけではないので、どこかの段階で決める必要がある。

「本格的な構成に入るまでに、写真家と何度か写真のセレクトをします。写真を絞っていったり、新しい写真を入れたり、選び直したりするんですね。構成する時に見開きで合うかどうかがわからないから、多めに選んでいますが、でも、そうしているうちになんとなく判型やページ数が決まってきます。たぶん、このぐらいのボリュームになるよね、と本のイメージが共有できてくるんです。その時点で、作家と私の間で持っている本のイメージがはなはだしくずれていたとしたら、それはお互いの写真に対する見方にまだまだ乖離があるということですね」

一般の商業出版では企画と予算は不即不離であり、印刷造本のハード部分の上限を決めないと企画が動き出さない。しかし赤々舎の場合は時間をかけることでその問題を含めた検討をするようだ。

姫野と作家とで繰り返す写真の選び、並びのセッションは、写真を見るだけでなく、写真集の完成イメージを模索することでもあるのだ。

そして、いざ、本格的な写真構成に入る。

「私は写真集の構成をやる日程を決めると、その日が頭の片隅にずーっとあるんですよ。3週間前ぐらいから、だんだん近づいてきたなって。でも、写真の並びを具体的に考えてるわけではなく、写真に触れているわけでもないんですが、常にどこか意識しています。たぶん、写真を構成する時は自分の中で1番気持ちが引き締まってる時間なんですよ。私、たいがいのことはゆるいんですけど(笑)。 その時は1番高揚していて、誰が見ても楽しそうにしていると思いますね」

たとえば藤岡亜弥の『川はゆく』はどうだったのだろう。藤岡はデビュー作の『さよならを教えて』(ビジュアルアーツ、2004)から写真の構成に冴えを見せている作家だが、『川はゆく』に関しては「構成:藤岡亜弥、姫野希美、松本久木」と3人の連名になっている。松本久木はこの写真集の装幀デザイン(アートディレクション)を担当したデザイナーだ。

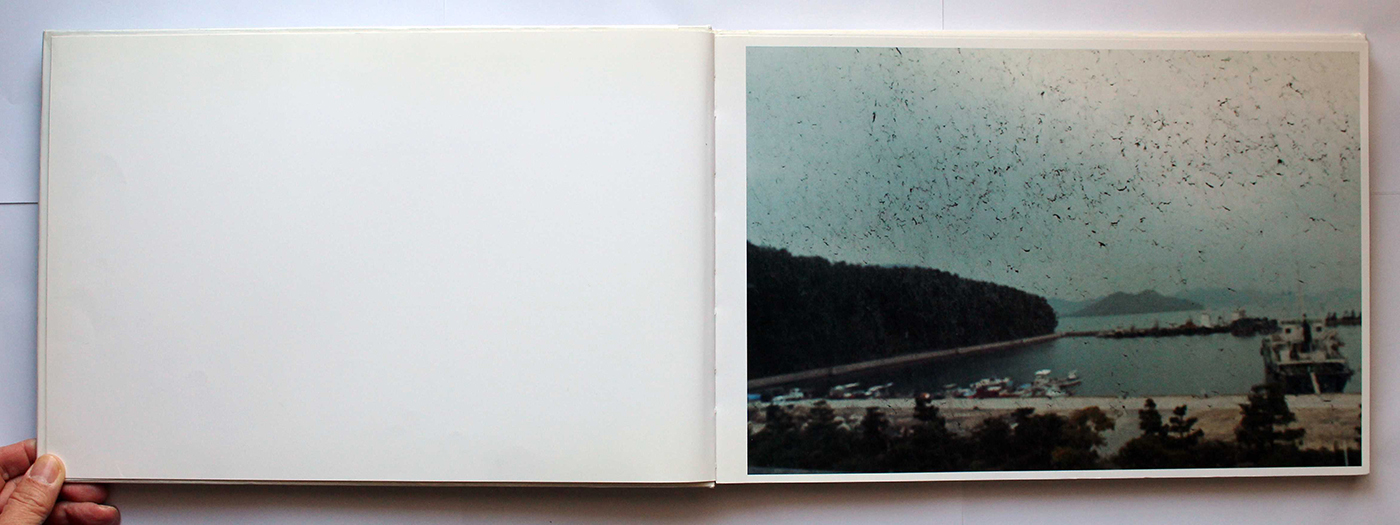

藤岡亜弥『川はゆく』(2017・赤々舎)

「『川はゆく』は不思議な成り立ち方でした。それまでフィルムカメラで撮っていた藤岡さんが初めてデジタルカメラで撮影した作品で、画像データの扱いも含めて、藤岡さんも迷っていたんだと思います。私と、デザイナーの松本さんと3人で、何度もセッションのようなことをやってみながら作った写真集です」

『川はゆく』は広島をモティーフにした写真集である。藤岡は広島県呉市の出身で、世界のあちこちを旅したり、住んだりということを続けてきた。広島市内に住んだことをきかっけに、広島を撮り始めたが、原爆の街として世界的に有名なこの街を、今、どのように写真で表現できるのかという課題に突き当たる。土門拳(1909-1990)、土田ヒロミ(1939-)、石内都などこの街を題材にした写真作品には名作が多いというプレッシャーもあっただろう。

写真の構成に時間をかける中で、藤岡が作品作りにあたってイメージしていたというアラン・レネ監督、マグリット・デュラス脚本の映画『ヒロシマ・モナムール(二十四時間の情事)』(1959)を3人で見に行ったこともあった。

「始めに亜弥さんと私がざっくりと多めに選んで、そこから場所を変えて何度か選びました。広島のホテルの部屋で3人で構成をしたこともあります。床やベッドに写真をいっぱい並べて。時間切れになって、松本さんが持ち帰り、レイアウトしてもらったものをまた後日、3人で検討するとか」

どの写真を選ぶのか。どんな順番に並べるのか。すんなりとはまとまらなかった。

「それぞれに意見を言い合いました。この写真は絶対に入れない方がいいと思うとか、そういう意見は3人とも譲らない。どうしてもこれは入れられないという写真は、好き嫌いとか感覚的なことじゃなくて、 必ず理由があるんですね。だからそういうことはお互いに言いました。自分にとって飲み込みがたいものがあるのは、別に悪いことじゃないですから」

3人とも写真を扱うことについては専門家であり、それだけにこだわりもある。そのうえ人生で見聞してきたもので作られた自分のまなざしがあるのだ。そのまなざしで写真を解釈し、こう見える、こう解釈できると考える。そこにズレが生じるのはある意味で当然だろう。

ましてや、テーマが広島ともなれば歴史的、政治的な見方をされることは避けられない。写真は自由に見ていいとはいえ、誤解や曲解されては作品そのものが間違った捉えられ方をしてしまう。

「この1枚を入れると、 前後の写真の見え方がこうなってしまうとか、ここにこの写真が入ると読者をミスリードしちゃうんじゃないかとか。具体的に言うのは難しいですけど、写真を前にしてそういうことをえんえんとやっていましたね」

何十枚という写真で構成される写真集であっても、1枚の扱いがその世界を壊してしまう危険性をはらんでいる。城壁の石積みのように隙のない組み方ができないと、1つの石から崩壊しかねない。

とはいえ、石垣と違って、あえて異物を放り込むことで、周囲の写真の見え方が変わり、写真集全体が活性化する場合もあるから、冒険する蛮勇も必要だったりする。

たとえば『私は眠らない』(2009)の表紙に私は度肝を抜かれた。自分は何を見ているんだろう、と一瞬戸惑い、見ていいんだろうかとも思った。一歩間違えば、写っている人物に対して失礼な写真である(写真集刊行以前に実際にそのような批判を受けたことがあると藤岡があるインタビューで明かしている)。しかし戸惑いつつも引き寄せられる魅力がある。写真集の中身を見れば、その写真に込められた意図がよりはっきりとわかり、写真の見方がまったく変わる。

藤岡亜弥『私は眠らない』(2009・赤々舎)

「この写真を表紙にしようというのは、たしか私が言ったんだと思います。デザイナーの坂川(栄治)さんに頼む時には、ほかに2、3枚候補を用意して渡したんですけど、亜弥さんと『この写真が好きだけど、表紙にはならないね』と言い合っていたんです。

人の身体なんですけど、なんていうのかな、図像みたいだと思ったんですよ。真上から見たり、横から見た時の人間の身体って面白いなあと。写真を渡す時に、坂川さんに『私はこの写真が好きなんですよね』と言ったらデザインしてくれて、亜弥さんとも『これでいいんじゃないの』となったんです」

姫野は『川はゆく』は、『私は眠らない』とは違うやり方で編集したと言っていた。たしかに2冊の印象は大きく違う。写真集の構えもまったく違い、『私は眠らない』はB4変型の大判ハードカバー(370 × 245 mm)、『川はゆく』はA4変型のソフトカバー(252mm × W187mm)。

『私は眠らない』に写っているものは家の中や、田舎の風景、老人や中年女性といったドメスティックなもので、作者との関係性の近さを想像させる。一方、『川はゆく』は公共の場所の写真がほとんどで、広島の歴史と地域性、その現在を作者がどう見ているかという視点で一貫している。

キュレーターのジョン・シャーカフスキー(1925-2007)は『Mirrors and Windows』(1978、ニューヨーク近代美術館)で写真作品を、作者の内面を反映させた「鏡」と、社会に向けて開かれた「窓」に分類して見せたが、その分類法でいえば、『私は眠らない』は鏡、『川はゆく』は窓だろう。実際に『私は眠らない』は藤岡の実家とその周辺で撮影されたものがまとめられているという。

「『私は眠らない』はたんに“私”の周辺を描いた私小説的な写真ではないと思うんです。なぜなら主な登場人物の女性は顔が1枚も写っていない。“ある女”という登場の仕方をしていて、彼女が誰なのかも明かされません。では、一体誰があの写真集の話者で、写真集全体を提示してるのか。その謎が、すごく面白いと思うんですよね。被写体との距離感や、写真集全体の設定に独特なものがある作品なんです。

刊行当時、私もうまく言語化できなかったんですが、今になって思うのは『私は眠らない』にはフェミニズム的な視点があるということです。日本の地方における女性の日常や、彼女が置かれている社会の構造が読み取れます。写真集が出た時に、このことを話せれば良かったなって思いますね。藤岡さんの作品の中に批評的な視点があって、すごみというか、力がある作品です」

フェミニズムの観点については、『私は眠らない』に収録されている「城」(遠くに見える白い家)のシリーズが「ぎこちない会話への対応策─第三波フェミニズムの視点で」展(2021、金沢21世紀美術館)で展示されたことで明確になった。

キュレーションは写真家の長島有里枝(1973-)。藤岡と同世代で1990年代の「ガーリー・フォト」ブームの中心作家の1人であり、当事者の立場から、当時の女性写真家たちをめぐる言説を検討した『僕らの「女の子写真」から私たちの「ガーリー・フォト」へ』(大福書林、2020)を上梓している。ちなみに長島は赤々舎から写真集『SWISS』(2010)を刊行している。スイスのレジデンシー・プログラムに息子を伴って参加した時の写真と日記で構成された写真集である。

藤岡はその後、それまで撮りためていた花の写真を編集構成した写真展「花のゆくえ」(コミュニケーションギャラリーふげん社、2021)でも、花という女性にたとえられることがしばしばあるモティーフの写真を通して、女性として写真を撮ること、女性が撮影した写真として見られることについての問いかけを発している。

フェミニズムという観点から藤岡の写真を見ると、その二重性が明らかになる。表面的には飾り気のない自由なスナップショットに見えるが、その薄皮を1枚剥ぐと姫野の言う「批評的な視点」が表れる。

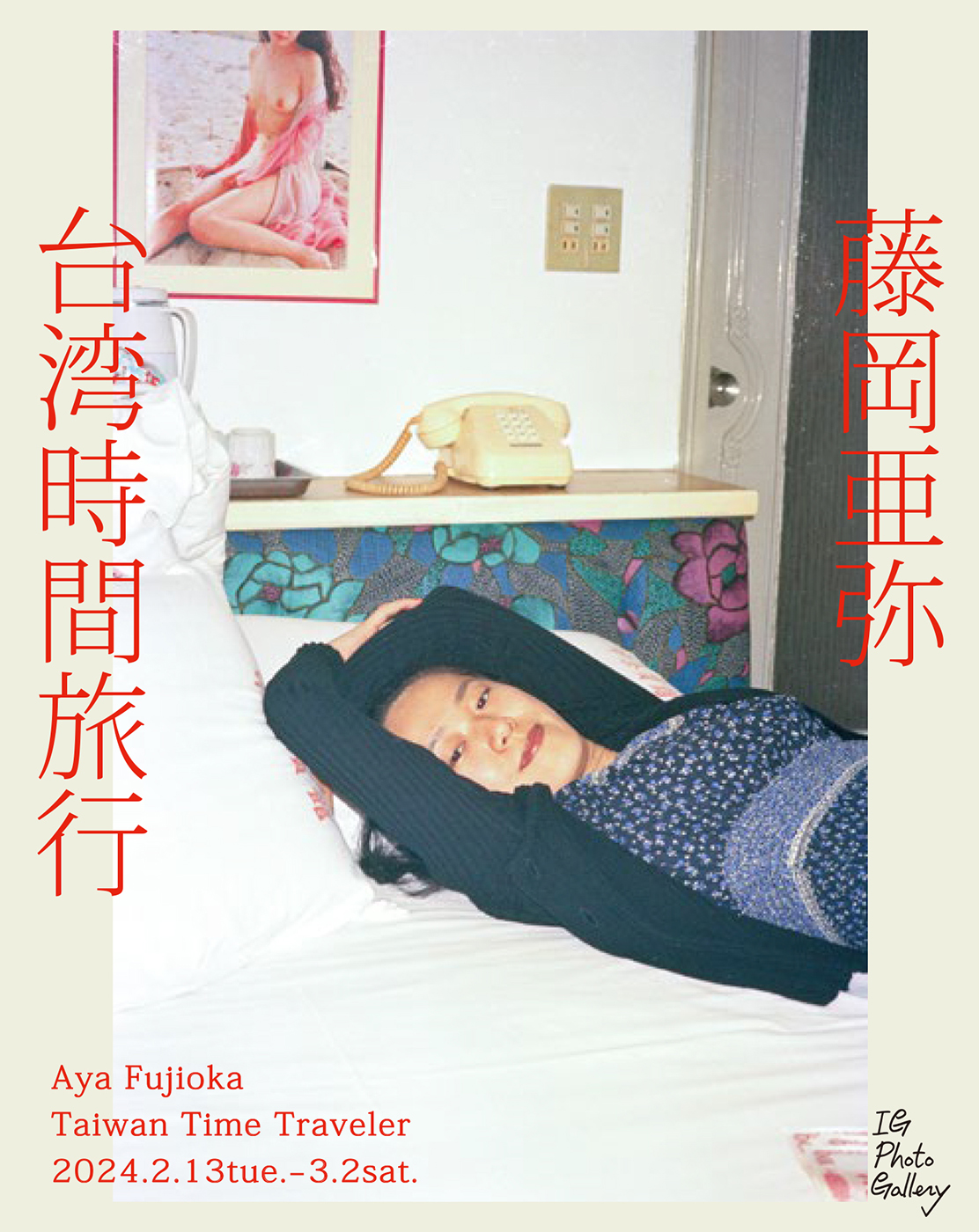

ちょうど今、私がディレクターを務めているIG Photo Galleryで藤岡亜弥の写真展を準備している。「台湾時間旅行」というタイトルで、藤岡が1990年代に台湾で撮影した写真と2019年に台湾で撮影した写真を混ぜたものだ。DMに選んだ写真にはヌードのピンナップを貼った部屋に寝そべる若い女性が写っている。無造作に女性のヌードが生活空間にあった時代。違和感へのまなざしは、藤岡の視線が向かうものが1990年代から一貫していることを示している。

藤岡亜弥展「台湾時間旅行」DM(2024/2/13〜3/2、IG Photo Gallery)

『私は眠らない』がフェミニズム観点から読み解けるのは偶然ではなく、姫野希美という女性が立ち上げた赤々舎が刊行してきた写真集の中に潜んでいる「無意識」であるように思う。それが時代との関係で新たな「読み方」として浮上してくる。写真はいつも遅れてその本性を明らかにするのだ。

最近の赤々舎のブックリストの中では、上原沙也加(1993-)の写真集『眠る木』(2022)にもフェミニズム的な要素を読み取ることができる。赤々舎ではこれまでにも石川竜一の写真集、東松照明(1930-2012)の『新編 太陽の鉛筆』(2015)、初沢亜利(1973-)の『沖縄のことを教えてください』(2015)を出しているが、当然のことながら、作家それぞれに「沖縄」を捉えている。

沖縄の歴史、自然と文化、観光と経済、アメリカ軍の基地問題など、沖縄についてはさまざまな論点があり、写真に限っても、比嘉康雄(1938-2000)、平敷兼七(1948-2009)、石川真生(1953-)、比嘉豊光(1950-)など沖縄出身で沖縄を撮影している写真家は多い。戦後のアメリカニゼーションをライフワークにしていた東松照明が最期を迎えたのも沖縄でだった。そのような写真的トポスを、1993年生まれの写真家はどのように捉えたのか。フェミニズムという観点のほかに、二十代の写真家が撮影したという見方もできる。

まずは写真集が作られた経緯について。上原の作品が脚光を浴びたのは、2019年に写真展「The Others」が東京と沖縄で開かれ、翌年、同作で第36回写真の町 東川賞新人作家賞を受賞したことである。

「写真を見て会いに行ったんですけど、その時に声にならない声をすくい上げるような、そんなまなざしに強く惹かれました。上原さんと写真を見ながら話をして、もっと撮ってみましょうか、と言ったんです。コアになる作品はすでにできていたので、そこからさらに、どのような写真を付け加えるか。どのあたりを歩いているの? みたいな話をして。後から撮った写真を送ってきてくれて、その写真を見ながらzoomで話をしました。結局、構成するギリギリまで新しい写真を撮ってくれましたね」

私は東京造形大学で非常勤講師をしていた時に、上原の作品を見せてもらう機会があった。私なりの意見も述べたが、その時に彼女の作品の本質をつかめていたとはとても言えない。それでも何枚かの写真は忘れがたい印象を残していて、その強さが何に由来するのかがずっと引っかかっていた。その疑問を解きたくてIG Photo Galleryで「The Others 2020-2021」展(2021)もしてもらったのだが、『眠る木』という写真集になったことで、あらためて理解度が上がったと感じた。

それは、たとえば、グローバル化する価値観の中で、異なる複数の文化が合流することによって生まれた街、沖縄における都市部の形象の特質である。日本の中での沖縄というよりも、世界の中での沖縄、ある国の中の異なる文化がどのように変化を起こしていくのかという視点が見えてきた。そして、その写真の中に女性からのまなざしという要素を読み取ることができる。

上原沙也加『眠る木』(2022・赤々舎)

「上原さんはよくものを見ている人だと思いますね。写真を見た時に、そこに何を読み取るかは見た人それぞれだと思うんですが、その1枚を大事だと思うのは、見過ごしてしまいそうなものが写っているからだと思います」

写真集のタイトルは『眠る木』。装幀のキーワードになったのは「夢」だった。

「なんとなく思ってたのが、表紙に写真がほしいということ。デザイナーの鈴木(千佳子)さんと3人でzoomをしている時に、『夢みたいな……と思った』と言ったら、上原さんも、私もそう思っていたと。鈴木さんもわかってくれて、じゃあ、どうしようかという話になったんです。布張りも考えたんですが、写真集のボリューム感が出てモノとしての存在感が強くなりすぎる。そうしたら鈴木さんがギンネムの木のパターンを起こしてくれて、それがこの表紙になったんです」

ギンネムは沖縄に多く見られるネムノキの仲間で、夜になると鳥の羽のような葉が閉じる様が眠りを連想させる。眠りの中へ、夢へと誘い込まれるような表紙。夢の世界は意識下にあるものを顕在化させる。いわば無意識の王国である。

上原がカメラを使ってやろうとしたことも、見えていなかったものを見いだすことなのだろう。それは夢のように自在な広がりを持ち、見るという行為で、第三者の私たちとイメージを共有する。そして、そこに写っているものの意味をともに考えることになる。

上原沙也加が学生時代から言っていたのは、メディアで報じられる沖縄や、写真で表象されてきた沖縄に対する違和感である。その背景には彼女自身が沖縄で育ってきたという経歴が深く関わっている。写真作品が「作家」のものであるということは、必然的にその個人的な領域を作品に反映させることになる。ジョン・シャーカフスキーは写真作品を鏡と窓に分けたが、それは写真の特性における両極のようなもので、どちらかだけの要素でできている作品はないとも言っている。

藤岡亜弥の『私は眠らない』と同じように私的な領域を題材にしているのが川崎祐(1985-)『光景』(2019)である。そして、この『光景』についても、姫野の中で言葉にできていない部分がまだ残されているという。

川崎祐『光景』(2019・赤々舎)

「『光景』については、もうちょっと私たちの側から言葉で発信できるような気がしているんです。それは川崎さんがあのように長いテキストを書かれるとか、堀江先生が寄稿してくださったこととは別に、ああいう写真集をどうのように考えるかということについて、まだ言葉が足りていないと思います」

『光景』は小説家の堀江敏幸(1964-)と川崎自身のテキストが寄せられている。とくに川崎は数ページにわたるもので、写真集に寄せる作者の言葉としては長い。しかも写真家が写真集について寄せた言葉というよりも、それ自体が独立した「作品」として書かれている。書かれていることは事実なのだろうが、その書き方は文学的であり「創作」としての強度を持っている。言葉があるからといって、その言葉で写真が腑に落ちるわけではない。むしろ、謎を深めるために言葉があることがある。『光景』はそのような写真集だと思う。

「『光景』に限らず、写真集を出したからといって、その写真がぜんぶ腑に落ちてるかといったらそうではないんです。写真の選びと並びにとては納得できていたとしても、そこから立ち上がってきたものが手に余るということもあるんですね。『私は眠らない』もそうでした。その写真がすごく好きで、写真集としての出来栄えもすごくいいと思うんですが、その良さを発信する時にまだまだうまく伝えられていないような気がします」

私は『光景』はまさしく「私写真」だと思うのだが、それは作者自身の実家と家族、その周辺を撮影しているからではない。私小説から影響を受けた私写真の文脈を意識しつつ、その中に収まることに抵抗しているという点で私写真だと思う。それはつまり、荒木経惟(1940-)や深瀬昌久が描いてきた私的な写真からの脱却であり、既存の私写真を乗り越える試みだと思う。

実際に、川崎は次の『未成の周辺』(喫水線、2023)で、小説家の中上健次(1946-1992)の故郷であり、文学的な舞台でもある和歌山県新宮市への旅を作品にしている。中上健次は私的な事柄を題材にしながらも、私小説的な手法は採らなかった作家だ。『光景』の続篇ではなく、中上健次の文学を経由して別の語り方をしようという意識の表れだと私は解釈した。一度「私」から離れてよその土地へと向かい、また故郷へ帰る、らせん状の展開を見せるのではないかと。

しかし、面白いことに、中上健次は荒木と韓国を訪れ『物語ソウル』(1984、パルコ)をものしている。荒木もまた、文学への接近によって自身の私写真を深めていった作家であるのが興味深いのだが。

話が脱線したが、『光景』には気になる部分があった。作者の家族、父、母、姉のポートレート写真が繰り返し出てくるのである。減らそうという意見は出なかったのだろうか。

「なかったです。あれでも減らしているんですよ。とくにお姉さんのポートレートは重要な写真だと思っています。彼女のポートレートが『光景』の中で1番大事な写真だとさえ思っています」

写真の構成という観点で見れば、同じ被写体の、似たカットが連続するということは、見る側に圧をかけるということでもある。押して押して押しまくる、というか。

「そうですね。ただでさえ私は割と押して押して押しまくるほうなんですよね(笑)」

大橋仁の『目のまえのつづき』のテレビと男性のカットバック。徐美姫の『SEX』の大きな判型と押し寄せる波の写真にも、張り手をかましてくるような迫力があった。それは作家がやろうとしたことに違いないし、その背中を姫野が押したということである。

「角度を変えて見ると、お姉さんの顔も風景であり、未来も含めた時間だと感じたんです」

繰り返し出てくる顔は、その表情や感情を読み取ることを読者に促す。それは風景における天候や光の状況と重ねることができるかもしれない。

撮っても撮っても撮り足りない。写真撮影にはそういう時がある。家族という距離の近さ、日常的に顔を合わせてきた歴史、それをカメラという機械で写真というイメージにすること。同じような写真に見えても、1つとして同じ瞬間はないのも写真の特徴である。写真はそれぞれの瞬間を噛みしめるべきものなのだ。

今、こうして姫野にインタビューしているのは、京都のPURPLEというギャラリー&ブックショップである。

PURPLE 京都市中京区式阿弥町122-1 式阿弥町ビル 3階(https://purple-purple.com)

青幻舎の創業者であり現・会長の安田英樹と赤々舎との共同プロジェクトとして設立、運営されている。イベントも開かれ、写真、アートを楽しむ「場」である。2022年の3月に畠山直哉(1958-)の写真展「津波の木」がこけら落としで、もうすぐ2年になる。

写真集、現代美術の作品集とその関連書の出版、ギャラリー&ブックショップPURPLE、ほかに赤々舎では『りんご通信』という新聞形式のメディアを刊行している。赤々舎から写真集『RED HAT』を出している写真家の髙橋健太郎(1989-)が編集長を務め、2021年に創刊。赤々舎のサイトから書籍を購入した読者に無料で配布されるほか、やはりサイトで単体の購入もできる。

『りんご通信 5』『りんご通信 4』(赤々舎)

「5号まで出ていて、少し時間が空いてしまったんですが、もうすぐ6号が出ます。『りんご通信』を出すことの目的の1つは対話の糸口になるメディアがほしいなと思ったこと。値段も安く(500円+税、国内送料無料)、私たちの考えとか、やろうとしていることを伝えられる場になればと思って、髙橋さんと作ってみようかと話して始まりました」

赤々舎にはほかに写真家、岩根愛(1975-)の呼びかけで始まった写真誌「Decades」があり、2020年に1号が、昨年2号が刊行されている。

ここまで思いつくままに、私の視点で、今、赤々舎について聞きたいこと、写真編集について聞きたいことを聞いてきた。1冊1冊ケースが違うし、言語化できない要素が多い。姫野の言葉は、その言語化不可能性の中でも、自身の言葉を見つけ出しているように感じる。

「その時にやっていることって計算できない部分があると思うんですよね。それを言葉でどう伝えればいいんだろうと自分でも思います。ノウハウみたいなものがあるわけでもないですし。

写真を構成することは何に近いんだろう。ボクシングかな。頭も使うんですけど、それよりも身体を使っているような気がします。写真を構成する日が近づいてくる。その感じはボクシングの日を前にしているボクサーのような気持ちかもしれない。常に意識して、アンテナを立てたまま日常を送るような感覚ですね」

ボクシングの試合は1日だが、それまでの道のりは長い。写真構成もまた、その日までに作家と姫野、デザイナーが積み重ねてきた対話と時間が土台にある。現代人は、タイパという言葉があるくらい時間の使い方に吝嗇である。時間をかけて何かをやるということは、それだけで贅沢なことなのだ。

姫野の写真集作りは、長いものでは年単位で時間を使っている。過去のインタビューでは最長で2年と答えている。その時間が写真集の中に降り積もっているわけだ。

「今、最長記録が更新されつつあって、今度出る清水裕貴さんの『岸』がそうです。数え方によるんですが、10年以上かかっていますね。1_WALLで彼女がグランプリを取った年(2011年第5回写真「1_WALL」グランプリ受賞)から数えると。その頃から、すごくいいなと思っていて、『また遊びに来てよ』と言ったら、写真を見せに来てくれるようになったんです。彼女はダミー本を作るのも好きだし、写真と言葉の関係も繊細で独特。やっと写真集になります」

インタビューの段階ではこう語っていた清水裕貴写真集『岸』は2023年12月に無事刊行された。どんな写真集になったのかは前編の冒頭で書いた通りである。

赤々舎の写真集をめくりながら姫野の話を聞いていると、唐突に姫野が言った。

「ちょっと変なこと言いますけど」「はい」「こうやって、誰かがうちの写真集をめくってるっていう現場を見ると、いつも能天気に『なんていい写真集なんだろう』って思うんですよ」

写真集ができた時の感動よりも、誰かが写真集を見ている時に心が動く。姫野の言葉で言えば「押し寄せる」というのである。

「写真集を作った後でも、どうやって売ろうとか、渦中にいるみたいな感じが続くから、こうやって人が見てる時に、ようやく、ちょっと俯瞰して見てるいるのかもしれない」

佐内正史の『生きている』を手に取る人がいるかどうかを書店の柱の陰から見ていたあの頃から、姫野が写真集に対して持っている思いは変わらないのだろう。

ふとPURPLEのブックコーナーを見ると、若者たちが数人、赤々舎の写真集を手にとって見ていた。それはとても幸せな光景に見えた。

次回はインタビューをお休みして、写真集の歴史を振り返ってみたい。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント