コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

台湾の花蓮市に来ている。

4月3日の地震が日本でも大きく報道されたが、その後も断続的に余震が続いている。この稿を書いている昨日、23日は未明に大きな揺れがあり、今も断続的に揺れている。市内の学校は今日1日休校になり、飲食店なども休みになったところがあったが、おおむね街は平穏である。ただ、観光客はいつもより少ないと思う。花蓮市は太魯閣峡谷などの山、少数民族の村や、平野部では海でのアクティビティの拠点となる観光都市でもある経済的な打撃は大きいだろう。観光夜市も閑散としている。

花蓮には作品制作と展示、ワークショップ、レクチャーが目的で1カ月ほどの滞在予定である。展示は好地下藝術空間というギャラリーで5月11日(土)から。ワークショップは「私写真」をテーマに地元の大学生に自身の作品と家族アルバムからの複写を持ち寄ってもらい、作品の構成に挑戦してもらうことになっていて、その第1回目はすでに行った。

この連載にうってつけなことに、好地下藝術空間でちょうど写真集の展覧会が行われている。

タイトルは「浮光影藏八 影像多重奏-攝影書專題展 攝影手工書與自出版(Floating Light and Shadow Collection VIII イメージ・ポリフォニー - 写真集展 写真 手作り本と自費出版)」(2024.3.31 - 2024.5.6)。

http://goodunderground.weebly.com/280142080924433342558.html

「浮光影藏八 影像多重奏-攝影書專題展 攝影手工書與自出版(Floating Light and Shadow Collection VIII イメージ・ポリフォニー - 写真集展 写真 手作り本と自費出版)」(2024.3.31 - 2024.5.6/好地下藝術空間)会場風景

キュレーターは李俐亞(LEE LIYA)。台北で「書盒子獨立出版」を主宰し、ハンドメイドのアーティスト・ブックの制作とワークショップでの指導を行っている。展覧会にはアーティストブック制作者とか、李のワークショップの修了生が参加している。写真を使うだけでなく、言葉やデザイン、凝った造本により、写真集を拡張しようとしている。

展示作品で私がとりわけ興味を持ったのは、田名璋の『我來了』という作品だった。

田名璋『我來了』(私家版)

絵本によく見られる造本で、言葉は短い言葉のみ。後は写真だけ。黒白写真はページをめくるたびに場所が変わる。それも、半分ずつが違う場所だ。

作者の田名璋は台北、英国で美術教育を受けて故郷の花蓮に戻ってきた。この好地下藝術空間のディレクターでもある。テーマの一つにノスタルジーを挙げており、感傷的、情緒的と受け取られがちなこのテーマの持つイメージを、現代美術の知見によって覆そうとしている。この『我來了』でも自身の家族アルバムから抜き出してきたファウンド・フォトと、パフォーマンス的な要素のある自身のセルフポートレートを組み合わせて、アイデンティティをめぐる物語を解体・再生している。そのコンセプトと写真集、それも絵本というスタイルが合致しているところに妙味がある。

田名璋の作家活動についてはこちらの公式サイトをご覧いただきたい。

公式サイト:https://tienartist.weebly.com/

こうしたハンドメイドの写真集を美術作品として観覧するという傾向は世界的に見られるもので、出版をめざして制作する「ダミーブック」を、写真作家の作品として認めようという動きから始まっている。

この流れをたどると、ベネズエラ出身の写真家、ヴィクター・シラに行き着く。シラがニューヨークの国際写真センター(ICP)のICP-Bard MFA Advanced Photographic Studies Programで写真集づくりを教える講座「The Book」を立ち上げたことを嚆矢とするからである。シラはアーティストのセルフ・パブリッシングを含めた写真集やアートブックを取り扱う独立系オンラインブックストアBookdummypress(bdp)、印刷物に特化した展示やワークショップを行うdieFirma Print Room(PR)の設立にも関わり、今もニューヨークを拠点に活動を続けている。

シラはもともとドキュメンタリー写真家だが、写真集の出版を想定し、数多くのダミーブックをつくってきた。しかし出版はなかなかかなわず、クローゼットいっぱいになったダミーブックを展示したところ、大きな注目を集めた。写真の世界では写真プリントこそがアートピース、という考え方が長らく主流だったが、作家が手作りした写真集もまた、写真プリントとは別の価値を持つ「作品だ」と認められたのである。

日本では、2013年にREMINDERS PHOTOGRAPHY STRONGHOLD(RPS)でヴィクター・シラを講師に迎え、3日間のワークショップを行ったことが始まりである。2014年からはRPS代表の後藤由美とヤン・ラッセルが写真集制作ワークショップ「PHOTOBOOK AS OBJECT」を行い、国際的なダミーブック・アワードを受賞する作家が何人も出ている。

私がディレクターを務めるIG Photo galleryでは2022年にヴィクター・シラの展覧会を開き、来日したシラにワークショップをお願いした。今年も7月に展示とワークショップを行う予定だ。私自身もシラの展示に関わり、ワークショップをともに行うことで、世界的な写真集ムーブメントについての知見を得られたし、彼の写真を「編む」姿勢に影響を受けている。

ちなみにシラのダミーブックは『BOOKDUMMIES: An Imaginary Studio, a Non-stop Process 1993-2015』(Bookdummypress、2016)という分厚い作品集にまとめられているので、興味のある方はそちらを参照してほしい。なお、7月の展覧会では新しい写真集『Caracas: Homecoming』の販売とダミーブックの展示を行う予定だ。

Victor Sira『BOOKDUMMIES: An Imaginary Studio, a Non-stop Process 1993-2015』

「影像多重奏-攝影書專題展」のキュレーターである李俐亞はリマインダーズ・フォトグラフィ・ストロングホールドのワークショップに参加したことがあるとのことで、ヴィクター・シラ、リマインダーのディレクター、後藤由美、そして李俐亞という国境を越えたつながりが生まれていることも興味深い。

話を前回の続きに戻そう。

ウィリアム・クラインの『ニューヨーク』は、日本の写真界に衝撃を与えた。「撮る」ことのタブーへの挑戦であり、撮りたいという欲望を限界まで解放することだった。

都市の中に潜り込むようにして撮る。この方法論はある程度以上の規模を持つ都市でなら、万国共通、誰でも始められる。誰でもがクラインになる可能性があるのだ。

さらにクラインの写真は「失敗写真」をものともしない。アレ、ブレ、ボケは、撮影技術をアカデミックに学んだことにない若者に勇気を与えたことだろう。写真ほど身体的で、かつグラフィカルな美学を実現できるものはないと知らしめたはずだ。

写真を撮る視点がバラバラでもかまわない。ファインダーをのぞかずに撮影してもいい。視点のバラつきはむしろ写真の多視点の可能性を開く──そうした中平の解釈も、作家のアイデンティティを重視する「近代芸術」に対する批判と受け取れる。

戦争を経て、世界は大きく変わったはずだが、芸術はあいかわらず天才的な芸術家を神とあがめ、美術館という神殿は世界のあちこちにある。権威主義は強化される一方だ。「戦後」の「平和」を表面的なものにしか感じられず、既存の芸術に疑問を持つ若者にとって、クラインの暴力的とも言える視線の強さが新鮮だったのではないだろうか。

写真家、写真評論家、編集者の桑原甲子雄(1913-2007)は、クラインの『ニューヨーク』の衝撃を、ジャン=リュック・ゴダールの映画『勝手にしやがれ』(1960)、奈良原一高(1931-2020)の登場と、写真家エージェンシーVIVOをつなげている(『私の写真史』1976、晶文社 月曜社の『物語昭和写真史』[2020]に収録)。

奈良原一高が1956年の東京・松島ギャラリーで開いた初個展「人間の土地」は戦後の日本写真史の中でも「事件」として捉えられている。大学院で美術史を学び、写真界の徒弟制度と無関係の青年が開いた個展が与えた衝撃は、時代の変化とともに、新たな映像の時代の幕開けを象徴していた。

奈良原のほかに東松照明(1930-2012)、細江英公(1933-)、川田喜久治(1933-)、佐藤明(1930-2002)、丹野章(1925-2015)が共同で設立したVIVOは、ヨーロッパのマグナム・フォトのように写真家が写真家自身でエージェンシーをつくるという意欲的な試みであり、活動期間は2年と短かったが、参加した写真家たちはその後、それぞれ活躍した。いわば、新しい写真、映像表現の象徴である。彼らはVIVO解散から数年後に川田喜久治の『地図』(美術出版社、1965)、東松照明の『〈11時02分〉NAGASAKI』(写真同人社、1966)、細江英公の『薔薇刑』(集英社、1963)などの名作写真集を刊行している。

『川田喜久治 地図 マケット版』(MACK、2021)

川田喜久治の『地図』の初版(杉浦康平・装幀)は入手困難のレア本だが、2005年に月曜社から川畑直道の装幀による新版、2014年にAkio Nagasawa Publishingから初版の完全復刻版が出ている。さらに写真集として出版したもの以前に川田と杉浦とでつくった2冊のマケットを再現。さらに初版と写真の異動、トリミングなどを一覧にした冊子がついたセット。『アメリカンズ』同様に『地図』も詳細な研究の対象になっている。

クラインは1928年生まれ、ゴダールは1930年、奈良原一高は1931年と、ほぼ同世代である。VIVOのほかの写真家たちも1920~30年代生まれだ。第二次世界大戦の終わりを十代の多感な時期に迎えた世代である。

森山大道、中平卓馬はクラインよりちょうど10歳下。写真を始めた頃に『ニューヨーク』を見たという経験が直接的に彼らの表現に影響を与えたのも世代論的に納得できる。

余談だが、森山大道がクラインに影響を受ける一方で、ビートニク作家のジャック・ケルアックからインスピレーションを受けているのは面白い。ケルアックはロバート・フランクの『アメリカンズ』に序文を寄せ、フランクの映画製作仲間でもあったからだ。

森山はケルアックの『路上』に刺激を受けて国道をクルマで旅し、写真集『狩人』(中央公論社、1972)をつくっている。ケルアックについての森山の回想。

「『ダイドーさんもきっと面白がると思うよ』とジャック・ケルアックの小説『路上』を薦めてくれたのは親友の写真家、中平卓馬だった。アレン・ギンズバーグの詩なども読んではいたもののビートニク文学全般に興味があったわけではない。

だが『路上』の世界にはたちまち引き込まれ、ぼくはケルアックのファンになった。自らも路上でマシンガンのようにシャッターを切りまくっていた一九六〇年代半ばである。主人公サル・パラダイスの「路上を見てきた眼」に触発され、その風景をトレースするように、日本全国の国道を走る旅に出た」

(森山大道「ケルアックのローウェル、ニューヨークのマランガ」 『通過者の視線』2014、月曜社)

移動という行為についてのヒントをケルアックからもらった森山の『狩人』は、ロバート・フランクの『アメリカンズ』と共通するものがあるだろうか。

この連載の前回で述べた通り、フランクの『アメリカンズ』はアメリカ文明へのヨーロッパ人からの批評という側面があり、何を撮るのかに意識的だった。クルマ社会をいちはやく実現していたアメリカで、クルマを意識的に撮影していたことはそのためで、デトロイトの自動車工場へ取材もしている。その上で、撮り方はフランクの個人的な視線をベースにしており、ジャーナリズムにおける客観性の神話に異を唱えている。

一方、森山の中にジャーナリズムにおける写真の使い方への反発、あるいは批評的な視点はあったかもしれないが、それよりもむしろ大きかったのは、マスメディアが肥大化し、写真と映像を氾濫させる状況に対する反応であろう。しばしば森山が写真やポスターなど複写を行っているのはそのためだし、その背景にはアンディ・ウォーホルのポップアートへのシンパシーがあったはずだ。

すでにメディアは同時代人の視覚を取り返しがつかないほど変えていた。また、森山が旅をしたのは自分が生まれ育った国の一部であり、外側から見るというよりも、内側から見えていなかったものを見いだすという意識が強かったのではないか。

ケルアックの旅への熱狂もまたアメリカ再発見の旅であり、自身の実存をめぐる旅であった。『アメリカンズ』ではアメリカを外から見て批評的に捉えたフランクが映画製作に乗り出してからは、インディペンデントのアーティストたち(ケルアックらビートニク作家を含む)のコミュニティの中で活動し、映画というメディアの可能性を追求していったことを考えれば、森山は写真に留まって、なおもその可能性を「実存的に」追求したと言えるのかもしれない。

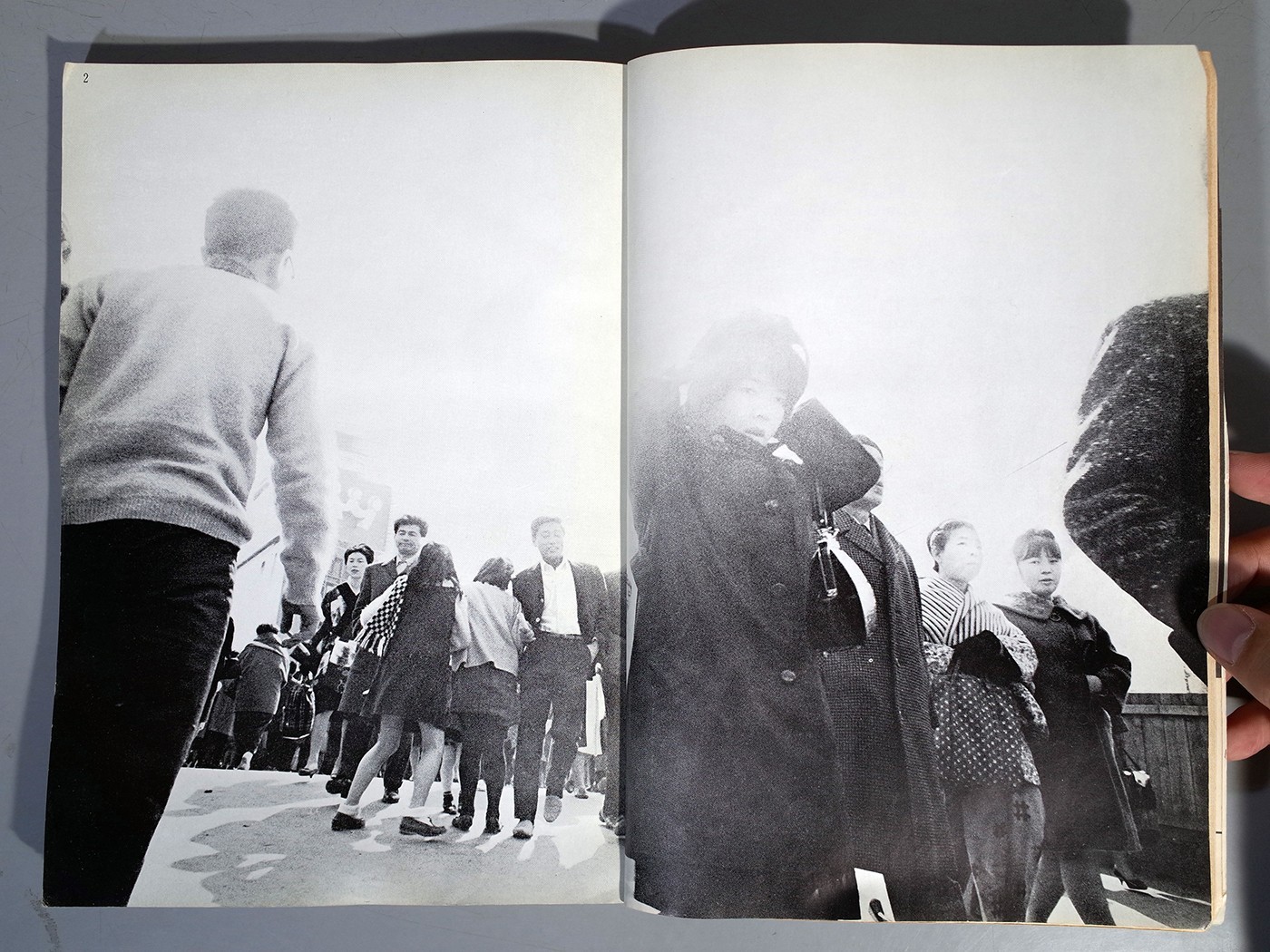

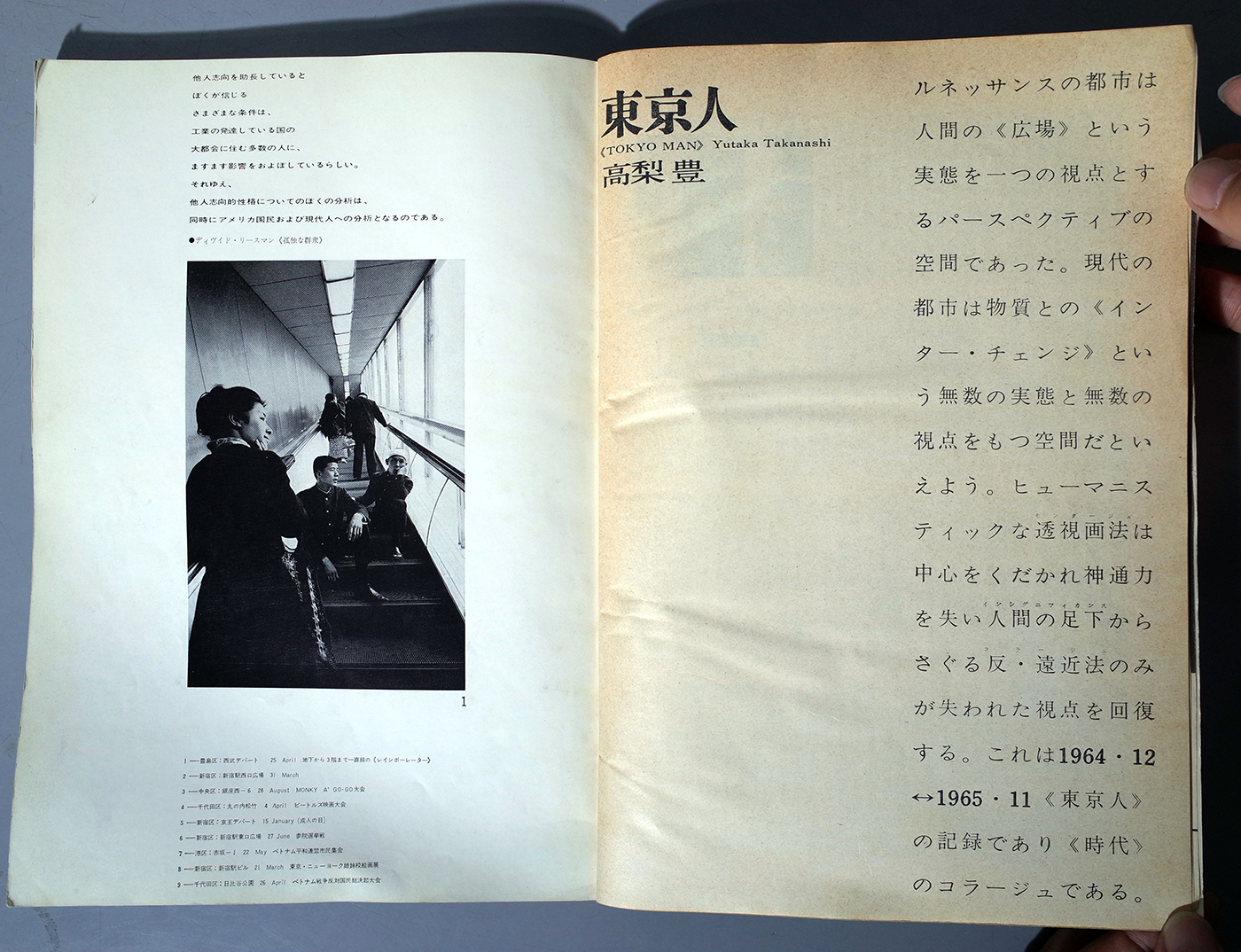

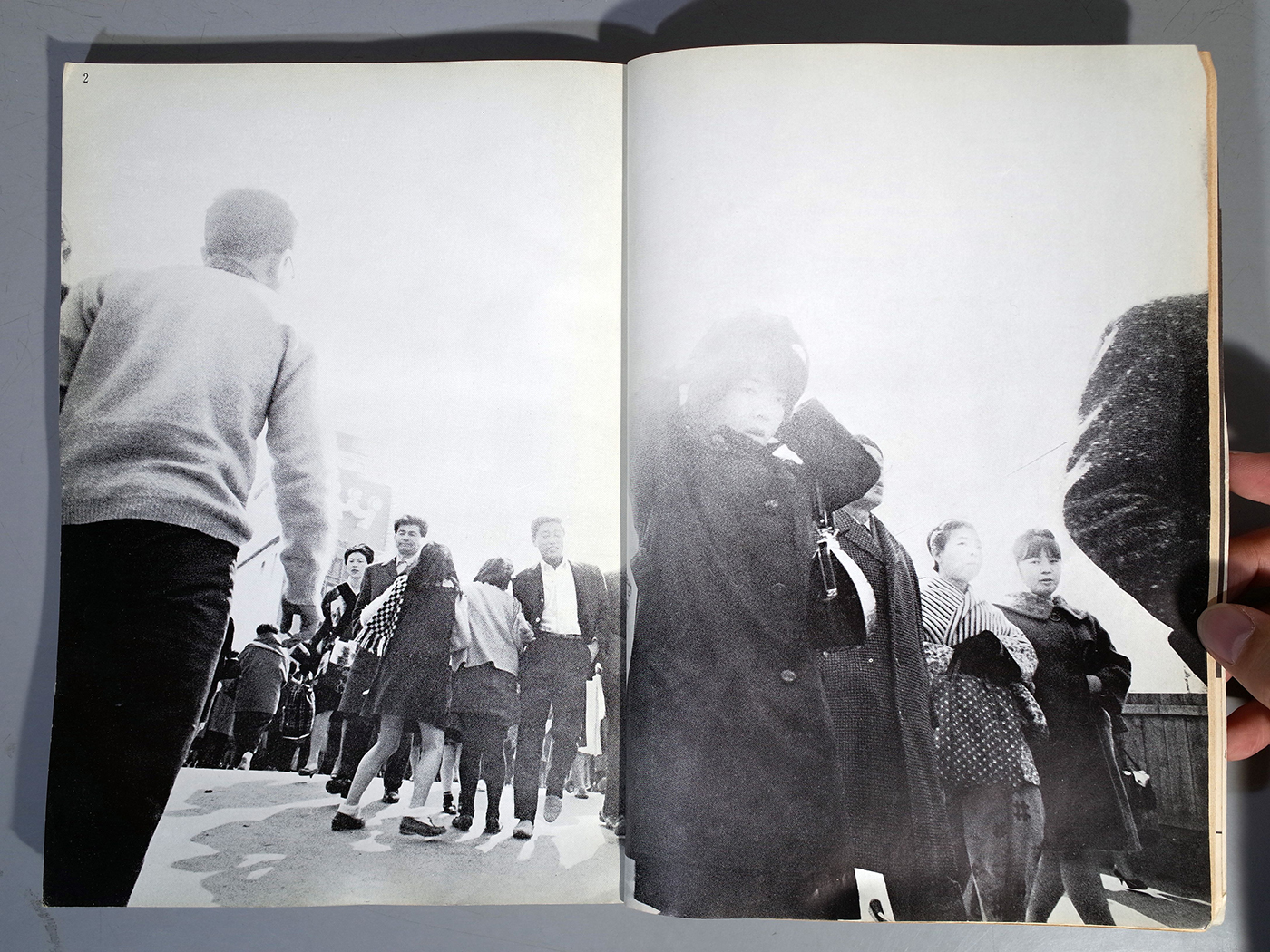

『PROVOKE(プロヴォーク)』(1968-1969)という写真同人誌が興味深いのは、それを始めたのが中平卓馬と多木浩二であり、中平卓馬と森山大道ではなかったことである。そして、中平が当時、すでに広告写真家として注目を集め、同時に「カメラ毎日」1966年1月号で36ページにわたるシリーズ「東京人」を発表していた高梨豊(1935-)に声をかけ、設立メンバーとなったことである(森山は2号から参加。3号で廃刊)。

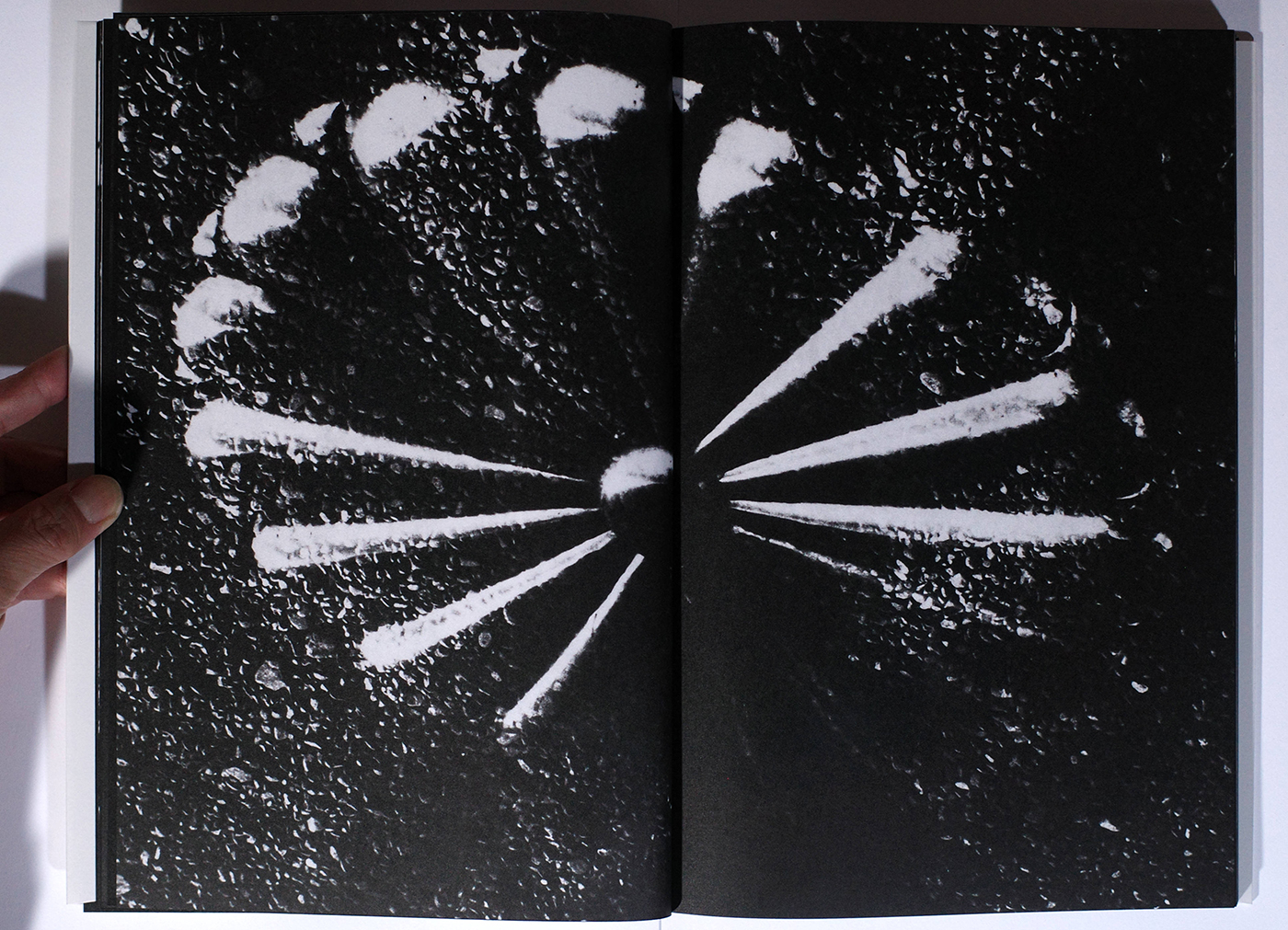

『PROVOKE』創刊号(プロヴォーク社、1968)より。高梨豊「1968・夏・2」(「1968・夏」という共通テーマに多木・高梨・中平が取り組んだ)。画像は二手舎から出版された復刻版(2018)

中平と森山はクラインにシンパシーを感じていたが、高梨が共感したのはむしろロバート・フランクだった。『PROVOKE』が興味深いのは、『ニューヨーク』と『アメリカンズ』それぞれに影響された写真家が参加していることである。

『PROVOKE』の写真はアレ・ブレ・ボケ、ハイコントラストとひとくくりにされがちだが、高梨の写真は少し違う。たしかにハイキーであったりブレている写真もあるのだが、コントラストは高くない。撮影方法も違った。高梨自身が中平、森山との撮影方法の違いをこう述べている。

「ぼくの写真の撮り方は、ファインダー内を全部見てから撮る。一瞬だけど、全部見るんです。そこにある被写体を自分なりに理解してから撮るわけです。だからノーファインダーで撮ることはしません。

(中略)彼らが撮っていたのは本当に『気配』なんです。あっと思うと、もう撮っている。『反応』なんですね」

(高梨豊『ライカな眼』2002、毎日コミュニケーションズ)

ノーファインダー、反応して撮るという方法はまさにクラインである。ファインダーを一瞬でも見るという高梨の方法は正統な写真撮影方法でありフランクとも共通するものだろう。

日本でロバート・フランクが大きな影響力を持つようになったのは、ウィリアム・クラインから少し遅れてからのようである。高梨はフランクの写真に早くから反応した写真家の一人だ。たとえば、高梨の初期の代表シリーズ「東京人」は、写真と知識人のテキストを組み合わせるという方法がフランス版の『アメリカンズ』と共通している。

高梨豊「東京人」(「カメラ毎日」1966年1月号)

*口絵36ページ。編集は山岸章二。デザインは後藤一之

写真評論家の吉村伸哉(1933-1977)は『現代写真の名作研究』(写真評論社、1970)で『アメリカンズ(アメリカ人)』を取り上げているが、参照しているのはフランス版であること。日本ではフランス版の『レ・アメリケーヌ』のほうがアメリカで出版されたケルアックの序文付きの『アメリカンズ』よりも印象が強かったのかもしれない。

また、『東京人』と『アメリカンズ』は、特別なもの、奇跡的な瞬間を追い求めるのではなく、ある持続した時間の中に被写体を捉えるところが似ている。フランクについて論じる人々がしばしば使う「日常」も高梨の写真に特徴的だ。

私は高梨の『ライカな眼』を編集した時、「『東京人』は『アメリカ人(アメリカンズ)』と関係あるんですか」と聞いてあっさり否定された記憶がある。だが、写真にまだそれほど詳しくなかった私にも、二つの作品には共通する何かがあるような気がしていた。また、高梨がロバート・フランクに共感を感じていたのはたしかで、来日したフランクと面識もあり、「フランクさん」と親しげに呼んでいた。

実際、高梨とその周辺──それはつまり高梨の師である写真家、写真評論家、写真教育者の大辻清司(1923-2001)の教え子たちとその周辺ということだが──で、ロバート・フランクは高く評価されている。

大辻がモダニズム写真の洗礼を受け、シュルレアリスムに影響を受けた写真作家だったことを考えれば、ロバート・フランクと写真表現の「根っこ」に共通点があったのだと思う。

ロバート・フランクがスイス時代に助手を務めたミヒャエル・ウォルゲンジンガー(1913-1990)は、スイスのモダニズム写真を牽引したハンス・フィンスラー(1891-1972)の教え子だった。フランクはウォルゲンジンガーからポートフォリオづくりの指南を受けている。大辻もフランクもモダニズム写真を正統に受け継いできたのだろう。しかもフランクは『アメリカンズ』でモダニズム写真の美学を乗り越えようとしている。

アメリカでは日本よりも早く、直接的にロバート・フランクの影響が次の世代の写真家たちに広がっていた。

桑原甲子雄は「物語昭和写真史」(『アサヒカメラ』に1985年1月~1986年12月まで連載)の中で、アメリカ写真史に大書される展覧会「コンテンポラリー・フォトグラファーズ 社会的風景へ向かって」展(ジョージ・イーストマン・ハウス国際写真美術館、1966)の図録についてこう書いている。

「あきらかにここにはロバート・フランクが『アメリカ人』で示した日常的光景へのまなざしが継承されており、しかもフランクのいささか暗鬱でペシミスティックなムードは薄められている。むしろアッケラカンとしたクールで無意味な映像だ」

(桑原甲子雄『物語昭和写真史』2020、月曜社所収)

「コンテンポラリー・フォトグラファーズ 社会的風景へ向かって」は、その図録が日本でも話題になり、日本写真における「コンポラ写真」という言葉の元になっている。

大辻清司は「コンポラ写真」についてまとまった文章を最初に書いた評論家でもある。『カメラ毎日』1968年6月号に掲載された「主義の時代は遠ざかって」の中で、当時、若い写真家たちの傾向に「コンポラ写真」という言葉が使われ始めたことを前提に、「コンポラ写真」とは何かを論じている。

大辻は当時の「若く意欲的な写真家たち」の作品について、まずこう述べている。

「それらはロバート・フランク、高梨豊、柳沢信、下津隆之に似ていないこともない。そしてニューヨークのホライゾン・プレイスから発刊された写真集『コンテンポラリー・フォトグラファーズ』第1集にある写真群に似ていなくもない」

大辻清司の教え子たちとその周辺でフランクは高く評価されていたと書いたが、その内訳は、大辻が教鞭をとっていた桑沢デザイン研究所と、桑沢学園が設立し、大辻が教授をつとめた東京造形大の教え子たちである。

高梨はその最初期の教え子であり、その後、潮田登久子(1940-)、牛腸茂雄(1946-1983)、関口正夫(1946-)、三浦和人(1946-)、児玉房子(1945-2017)らが写真家として活躍する。高梨と潮田以外は団塊の世代とその前後にあたる。

彼らは「コンポラ写真」と呼ばれた写真家たちであり、世代的には団塊の世代とその周辺である。学生運動に関わった者、関わっていない者、立場はそれぞれであろうが、政治的、社会的状況に対して、どこか醒めた空気がある。ちょうどロバート・フランクの『アメリカンズ』が冷たい雰囲気を醸し出していたように。

あるいは、彼らの上の世代にあたる『PROVOKE』の高梨以外の写真家たちがウィリアム・クラインに感化され、過激な写真表現を求めていたことに対する反発もあったかもしれない。表現者はつねに先行する世代とは違う方向を模索するものだ。

コンポラ写真についてはその定義、くくられた作家たちの作風、共通点などについて議論があり、ひとまとめにするべきではないのかもしれない。

昨年から今年にかけてMEMで二部にわたって開かれたグループ展「現代ストレート写真の系譜」でも、参加した作家たち(潮田登久子、牛腸茂雄、佐治嘉隆、関口正夫、三浦和人)は、潮田以外は、世代的にも写真の内容としても「コンポラ写真」として紹介される作家たちだが、そのカテゴライズをすんなり受け入れていたわけでもないようだ。少なくとも三浦和人は、トークイベントではっきりと否定的な意見を述べていた。「コンポラ写真」という言葉はあくまでジャーナリズムの言葉であり、それぞれの作家の表現とは関わりがなかったと。

三浦和人『会話 correspondence』(mole、1998)。編集は津田基

たしかに大辻も同様の危惧を持っていた。先ほど引用したテキストの中でも「『アンダーグラウンド』が『アングラ』と呼ばれはじめると、足を引張って俗臭ふんぶんの世界で泥まみれにしてしまうような、妙な変歪が行われる」ことを心配している。

「コンボラ写真と仮に一括して称えようとするこれらの作品群は、どんな主張を持っているのだろうか。今のところ明らかなのは、主義としての明確な論理は見付からないということである。きわめて自然に発生した、それだけに当事者にとっては必然性のある個々の作家の方法論とみるべきだろう。その方法論と外部世界への関心事とが結びあって生まれたのがこれらの写真なのだが、この事に関してならどんな写真家にも同じ事がいえる。違うのは、コンボラ写真にあっては方法論と外部世界への関心事の両方に、今までにはあまり見られなかった特徴的な、ある種の共通点があることである」

(「主義の時代は遠ざかって」『カメラ毎日』1968年6月号)

大辻は「コンポラ写真」の特徴について、撮り方では「横位置が多い」「何げない素人ぽい撮り方」、被写体については「日常のありふれた何げない事象」を挙げ、被写体が非日常的なものであっても「誇張したり、強調するようなことはしない」と指摘している。

こうした傾向の源流をロバート・フランクの『アメリカンズ』に求めるなら、やはりその影響力は計り知れないほど大きいといえる。1960年代後半から70年代にかけて、インディペンデントに写真作品をつくり、発表しようというムーブメントが起き、そこで活動した当時の若手写真家たちが『アメリカンズ』を支持したのも当然であろう。

大辻の教え子ではないが、その周辺の写真家たちと同世代で、自主ギャラリー「プリズム」の企画に協力するなど交流があった写真史研究者、写真評論家、写真集コレクターの金子隆一(1948-2021)は、ミニコミ誌「FROG GAZETTE」の「写真の書誌学」(1991)という連載の中で『アメリカンズ』の各国バージョンについて比較検討している。

金子隆一「R・フランクの『アメリカ人』についてI」(「写真の書誌学」第3回)『FROG GAZETTE』(FROG)1991年3月号より

金子は『アメリカンズ』を「現代写真の古典として誰もが認めるものであり、その後の写真に深い影響を与え、いや今日の写真にとっても十分に衝撃的な写真集」と位置づけ、古典にふさわしく何度も再刊されていることに注目し、そのバージョンごとの特徴を比較検討している。

ミニコミ誌という誌面の制約ゆえ1回あたり原稿用紙5、6枚ほどの文字量だが、5回にわたって『アメリカンズ』の当時出ていた全バージョン(イタリア版のぞく)を印刷、判型、写真の異動(1点の差し替えのほか、微妙なトリミングの違いが頻繁にある)について詳細に書いている。前回の連載で紹介した2009年にワシントンナショナルギャラリーで開かれた「LOOKING IN」よりもずっと前に、このバージョンごとに違いに着目しているのだ。しかも「各版を比較することによって見える「ゆらめき」こそが「ロバート・フランクの「アメリカ人」である」と論じ、『アメリカンズ』という写真集がフランクとともに「生き続けている」と述べているのは注目に値する。

なお、「FROG GAZETTE」は、Film Round Gallery「mole」を四谷三丁目で主宰し、自身も写真作家であり、編集者でもある津田基(1953-)編集による小冊子だ。作家自身の運営によりいわゆる自主ギャラリーであり、写真集も刊行している。先述の三浦和人の『会話』もmole刊である。津田自身もアメリカでロバート・フランクと交流があり、moleではフランクの展示も行っていた。

こうして振り返ると、『ニューヨーク』と『アメリカンズ』はほとんど同じ時期に刊行されているが、日本では本格的な評価が1世代ずれている。このことは興味深い。

『ニューヨーク』がビジュアルインパクトによって写真美学と写真をデザインする手法を刷新した一方、『アメリカンズ』はインパクトよりも個人的なまなざしと、冷静で知的なアプローチを強調している。しかもそのトーンはニュートラルなグレーでアカデミックな写真教育とも相性がいい。ただ、そのセレクトの幅がたんなるアカデミズムの美学に終わらず、個人的であるがゆえの揺れ、情緒を持っていたことも重要だろう。

『ニューヨーク』のクラインは肩で風を切りながら大都市を闊歩しているような晴れやかさがある。しかし『アメリカンズ』には旅の途中でふと我にかえるような冷めたまなざしがある。

たとえば窓から見た町並みの手前にカーテンが揺れる写真、あるいは、死体を前にした荒野の男たち、バスから見た新聞売りの中年の男。フランクが見たことが記録されているだけでなく、見てしまったというトラウマ、ふと世界を裸眼で見てしまったような静かなスリルがこれらの写真にはある。その一方で、政治家や祭り、工場労働者、ダイナー、舞踏会など、アメリカ社会の諸相を記録するという社会的な視点も忘れてはいない。社会と個人。この関係性にフランクは目をとめ、アメリカから輸出された価値観と文化が世界を席巻していくことを予言しているかのようだ。

ロバート・フランクと日本の写真家を結ぶもう一つの接点が荒木経惟だ。

「コンポラ写真」の作家たちと同時代に、荒木経惟は『センチメンタルな旅』(1971)という私家版写真集を発表した。

荒木経惟『センチメンタルな旅』(私家版、1971)。画像は『THE JAPANESE BOX』(Steidl, 2001)

「横位置」「何げない素人ぽい撮り方」「日常のありふれた何げない事象」そして、その淡々としたリズムがどことなく『アメリカンズ』を思わせる。私のような遅れてきた人間から見ると、荒木のこの作品もまたコンポラ写真と見なされてもいいような気がする。

むろん、そうならなかった理由は明白である。まず世代。荒木は潮田登久子と同じ1940年生まれで、1947年を中心とする団塊の世代よりは上にあたる。また、1964年に「さっちん」が雑誌『太陽』(平凡社)の第1回太陽賞を受賞していてすでにキャリアがあった。しかも当時の荒木は電通に勤務する広告カメラマンであり、ラーメン屋で個展をするような奇抜な行動で知られる自称天才アーティストであり、「誇張したり、強調するようなことはしない」という要件を満たしていない。

実際に『センチメンタルな旅』には妻・陽子の突然のヌード、二人のセックスが描かれており、過剰な演出と受け取られてもおかしくない。その後の荒木の作品群を知る私たちにとっては、そうした性的なイメージも荒木にとっては日常(あるいは虚実皮膜の「日常」)だとわかるが、「コンポラ写真」とくくられるほかの作品と比べれば奇をてらった表現に思える。

荒木自身は「コンポラ写真」ではなく、『PROVOKE』を意識していた。『センチメンタルな旅』は「ひとりPROVOKE」だったと。カール・ラガーフェルドがゲルハルト・シュタイデルとつくった写真集の復刻版セット『JAPANESE BOX』(Steidl、2001)が出版された当時、『PROVOKE』全3巻と中平卓馬の『来たるべき言葉のために』とともに『センチメンタルな旅』が入ったことを、荒木が「(ラガーフェルドたちは)わかってる」と満足した様子で言っていたことをよく覚えている。たしかに世代的に見れば、荒木は『PROVOKE』に近く、「コンポラ写真」世代とは少し離れている。私から見ると、少なくとも『センチメンタルな旅』については「ひとりコンポラ」のほうがふさわしいように感じる。

かといって、荒木はロバート・フランクの『アメリカンズ』を意識して「センチメンタルな旅」をつくったというわけではないようだ。

いうのは、以前、荒木と取材の後だったか、同席した際にロバート・フランクとウィリアム・クラインについて聞いたことがあるからだ。荒木は自分も最初はウィリアム・クラインに衝撃を受けたといい、ロバート・フランクの良さがわかるまでには時間がかかった、と述べていた。

実際に、荒木がフランクを意識したのは、1989年に、来日したフランクの希望で面会してからかもしれない。荒木はフランクに『センチメンタルな旅』と『センチメンタルな旅 冬の旅』を贈り、フランクから「『センチメンタルな旅』が気に入った」と返事をもらったという(『SWITCH』2017年1月号特集「LAST BY LEICA」)。

フランクは『アメリカンズ』の後に映画をつくりはじめ、元村和彦の求めに応じて『私の手の詩』(邑元舎、1972)をつくるまで写真から離れていた。『私の手の詩』は過去の写真を編集し、フランクの私生活を反映した私的かつ詩的な写真集でありまさしく傑作だが、その私的要素の持つ暗い悲劇性は、どことなくその前年に出た『センチメンタルな旅』と共通したものがある。

荒木の『センチメンタルな旅』を「私写真」と評したのは、世代としてはコンポラにあたり、その作品も日常に眼を向けたコンポラ的な作品だった柳本尚規(1945-)である。「『センチメンタルな旅』はまさしく私小説ならぬ〝私写真”だ。」(『カメラ毎日』1971年11月号 柳本尚規「同時代写真批評 悪意に富んだまなざしを向けて」)。

私小説ならぬ、としているのは、荒木自身が『センチメンタルな旅』に寄せた文章の中でこう書いているからだ。

「写真家としての出発を愛にし、たまたま私小説からはじまったにすぎないのです。もっとも私の場合ずっと私小説になると思います。私小説こそもっとも写真に近いと思っているからです」

荒木経惟『センチメンタルな旅』(私家版、1971)

荒木が写真の「私性」に注目したのは、日本文学における「私小説」が持つ事実に基づいた小説(フィクション)という側面が、写真という事実を写しながらもキャプション一つで事実を反転できる虚構性、つまりは虚実皮膜の道具としての写真と平仄が合っていたからであろう。

ジャーナリズムにおける「写真は客観的な事実」だというお約束を破ったのがロバート・フランクの『アメリカンズ』であり、その影響のもと、アメリカでは私的なまなざしによるドキュメント(「コンテンポラリー・フォトグラファーズ 社会的風景に向かって」の作家たち)が広がった。

日本では「コンポラ写真」とおおざっぱにくくられながらも、ジャーナリズムとは一線を画した作家主義が始まった。「コンポラ写真」世代は自主ギャラリー第1世代でもあり、ジャーナリズムと距離を置き、自主ギャラリーやミニコミ、私家版写真集などインディペンデントな作家活動を始めた作家たちである。

そんな状況下で、荒木経惟という異才は、『センチメンタルな旅』を私家版で出す一方で、篠山紀信(1940-2024)と光と影のようなポジションを取りつつ、雑誌文化の中で有名写真家になっていく。

ロバート・フランクがアメリカで手にした荒木の写真集(『荒木経惟の写真術』によれば、それは『アラーキーの東京色情日記』[白夜書房、1986]だったという)に何を感じ、会いたいと思ったのかは謎だが、何か共通するものを見いだしたということだろう。

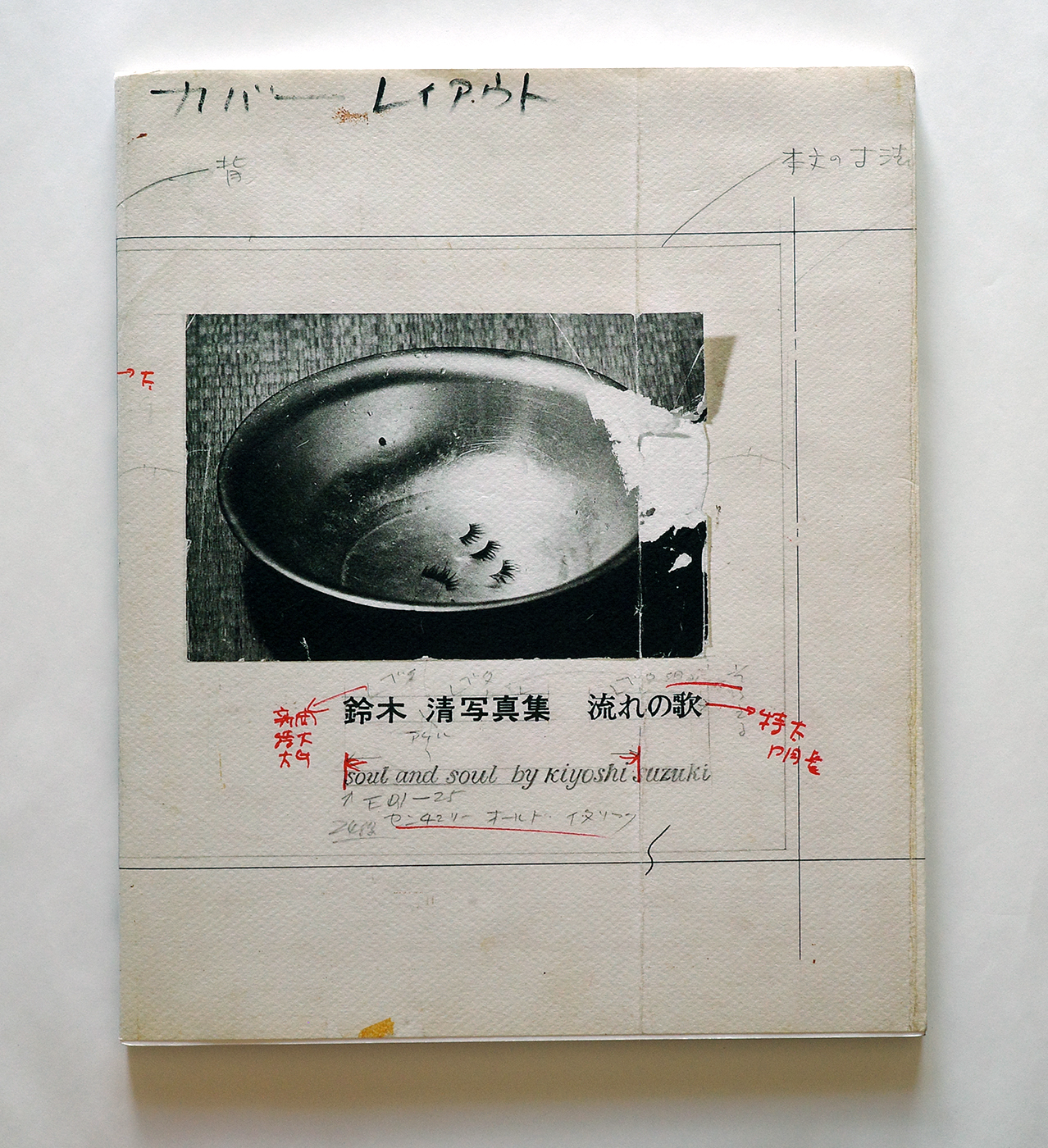

ロバート・フランクから影響を考えた時、もう一人日本に重要な写真家がいる。鈴木清(1943-2000)である。オランダのフローニンゲンで回顧展「Kiyoshi Suzuki, Soul and Soul 1969-1999」(Noorderlicht Photogallery、2008)が開かれ、同時に同名図録が刊行されたことで世界的にその独特なダミーブックが注目された。この稿の冒頭で紹介したアーティストブック、あるいはダミーブックをいちはやくつくっていた作家として位置づけられたのである。

鈴木もまたロバート・フランクと交流があり、フランクからのはがきを複写して写真集に編み込んでもいる。今回で写真集の歴史をたどることは終わるが、次回は番外編として、鈴木清の写真集と現代の写真集づくりについて検討したい。

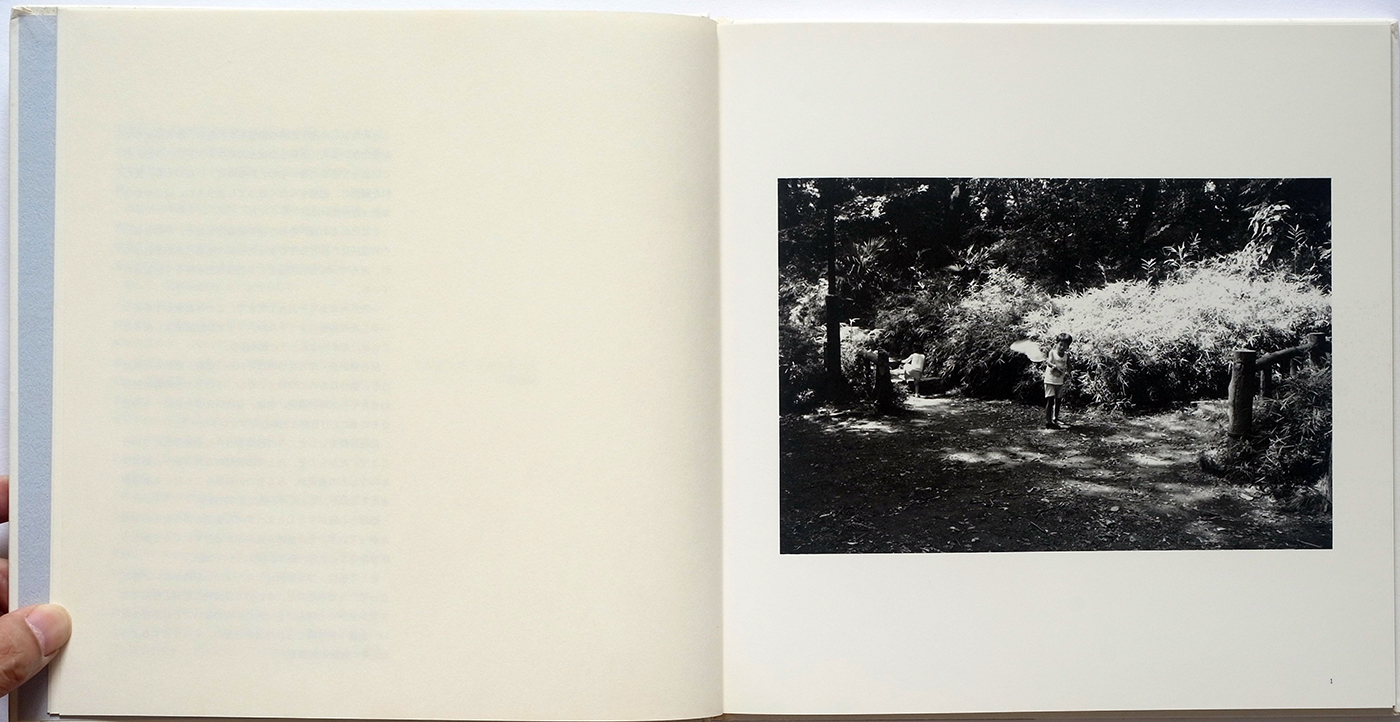

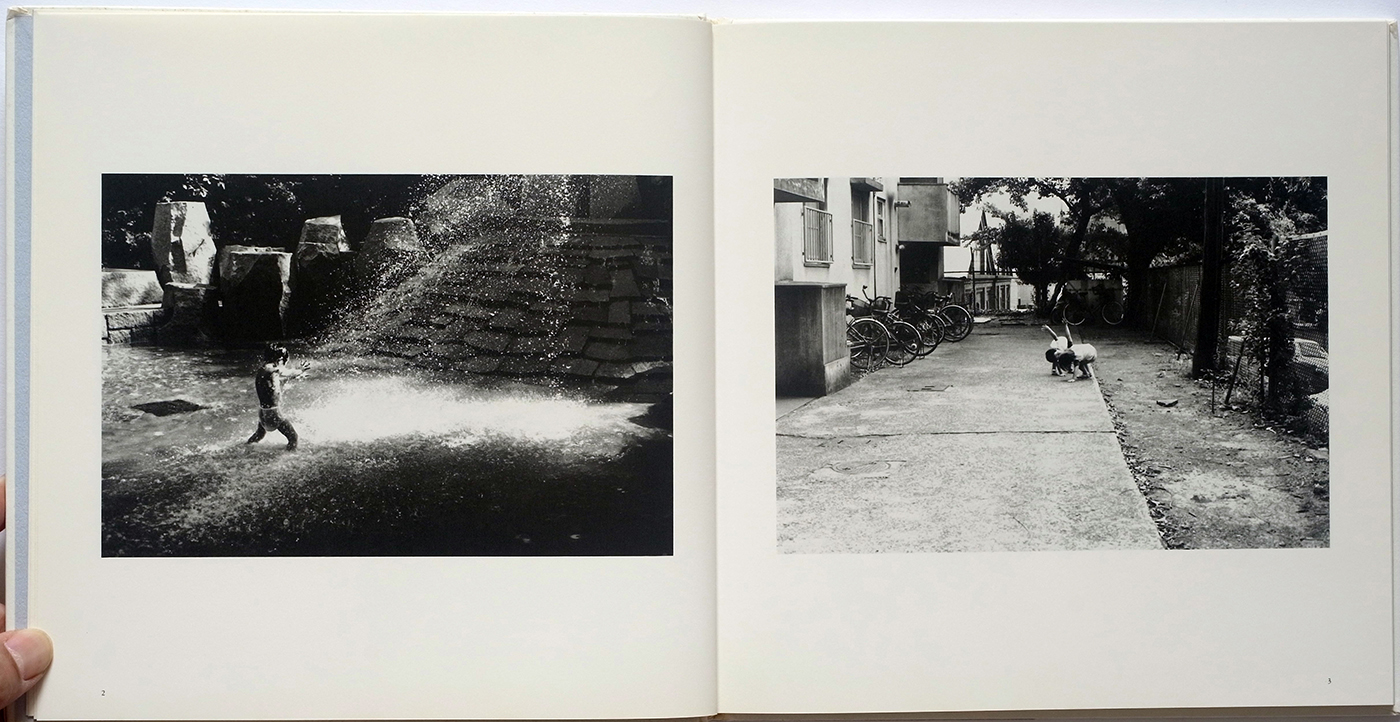

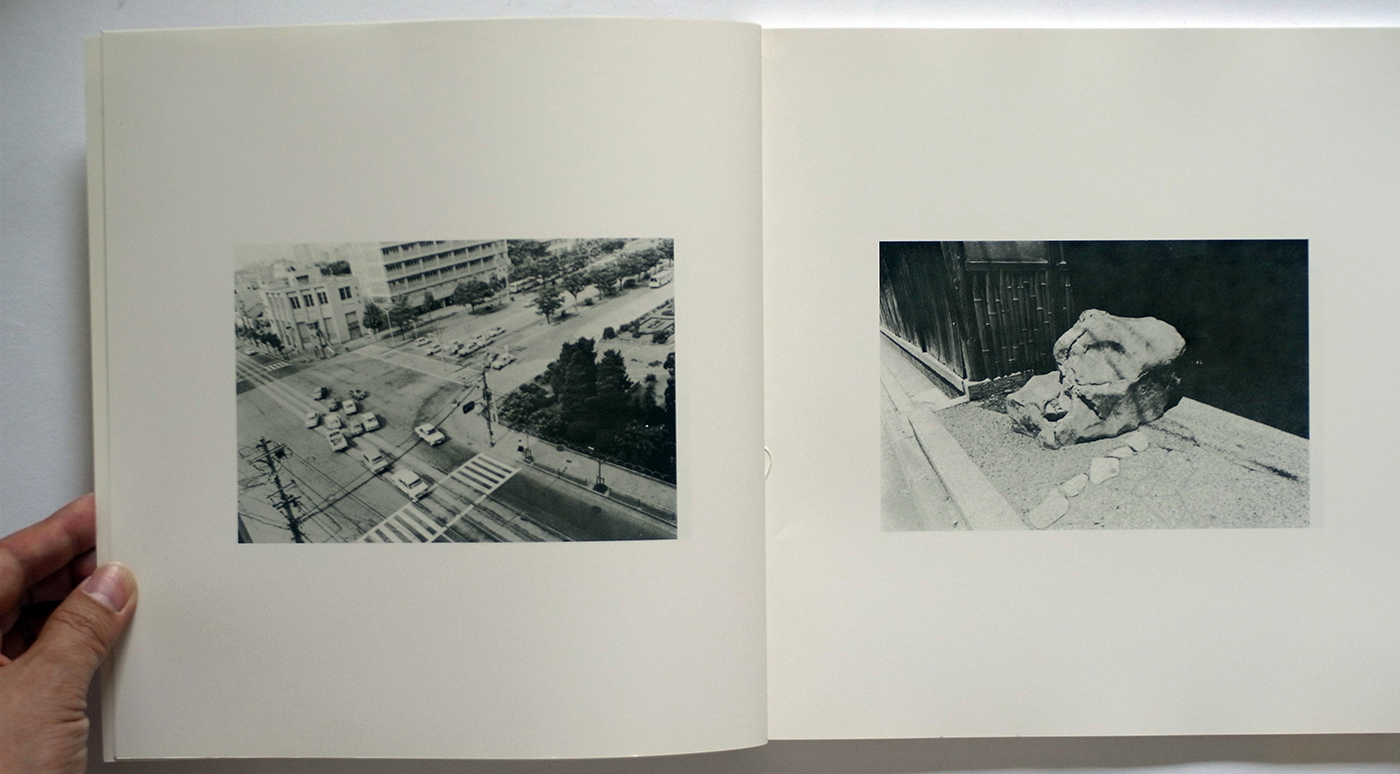

『Kiyoshi Suzuki, Soul and Soul 1969-1999』」(Aurora Borealis Foundation、2008)。表紙に写っているのは鈴木清の第1写真集『流れの歌(Soul and Soul)』(私家版、1972 2010年に白水社から復刻版が刊行されている)のダミーブック

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント