コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

本尾久子、artspace AM(東京・原宿)にて

これまでに二人の写真編集者を紹介してきた。

1人は写真集専門の書肆であり、書店とギャラリーを併設する蒼穹舎主宰の大田通貴(1956-)。もう1人は全27巻におよぶソノラマ写真選書の中心的編集者であり、フリーになってから大田と深瀬昌久の写真集『鴉』の編集を手がけた長谷川明(1949-2014)である。

大田に話を聞くことから連載を始め、すでに亡くなっている長谷川の足跡を追った。そこで次に話を聞いてみたいと思ったのが、今回、取材した本尾久子である。

大田が90年代に一度写真集を構想したが断念し、長谷川が『平成元年』の編集を手がけた写真家、荒木経惟。おびただしい数の写真集を出しているこの写真家の写真集を手がけている編集者という繋がりで、長谷川明から本尾久子と連想したというのが一つ。3人の間にはもう1人、森山大道がいる。本尾は荒木経惟、森山大道の公式サイトを2000年代初頭から運営し、2010年代には森山とアート・ディレクターの町口覚と3人のレーベルMMMを立ち上げてもいる。

本尾に話を聞くためにartspace AMを訪れた。ここは荒木経惟の展覧会を定期的に開いているスペースである。原宿駅からほど近いマンションの1室にあり、ドアをあけるとコンクリート打ちっ放しのひんやりとした空間が広がる。にぎやかな原宿とは完全に異世界だ。

ちょうど荒木経惟展「暗箱 アラゴジラぴんくん」を開催中だった(9月9日まで)。荒木の「現在」を知ることができる場所であり、荒木の写真集も数冊あり手にとって見ることができる。

荒木経惟「暗箱 アラゴジラぴんくん」会場風景・artspace AM(東京・原宿)

私は本尾と20年くらい前から顔見知りなのだが、向き合って話を聞くのは初めてである。まず最初は写真との関わりから聞くことにしよう。

「最初は趣味ですね。中学の頃から写真を撮るのが大好きだったんです。中学の頃から。写真旅行を企画したり、家族の写真を撮りまくったり」

出身は東京都練馬区。人の写真を撮るのが好きで、撮った写真が遺影に選ばれたこともあるという。

写真との関わりが撮ることから、というのはこの国では普通のことだろう。写真は見るものであるが、興味を持った時にはまず撮ることから入るという人は多いし、日本はカメラ大国でもある。

しかし本尾にとって写真熱は、将来写真家になろうという方向へは向かわなかった。

「写真は好きだったけど職業にできるほどではなくて。でも写真と関わりながらできる仕事ならいいなと思ってマスコミ関係を考えていました」

本尾は上智大学の新聞学科を卒業している。在学中にPARCO出版でアルバイトをしたことがあり、PARCO出版で中上健次との共著『物語ソウル』(1984)をつくっていた荒木経惟を遠目に見ることもあったそうだ。しかし、スター写真家との距離が縮まることはなく、仕事で接するのは、大学を卒業した本尾が(株)パルコに入社し、さらにその数年後である。

「パルコは魅力的でした。いろんな部署があるので、頑張ればいつか好きなことができるんじゃないかな、と思いました。そうしたら、ギャラリーの仕事をさせてもらえることになったんです」

パルコはご存じの通り、全国展開するファッションビルである。発祥の地は池袋だが、渋谷の若者文化をリードしてきた存在として名高い。かつては西武セゾングループの一員であり、単なる商業施設ではなく、書店や映画館、ギャラリーを備えた文化・情報発信の場として発展していった。PARCOはイタリア語で公園を意味し、ファッションビル単体ではなく街づくりの一部として機能することが構想されていた。

私自身は渋谷に足を運ぶようになったのは1980年代末でその頃のPARCOの影響力の大きさをよく覚えている。ファッションには興味はなかったが、ブックセンターがあり、CDショップ、映画館といったカルチャーシーンの中心地としてパルコを見ていた。そしてその中にはパルコギャラリーがあった。ただ、私はギャラリーの記憶はおぼろげで、今回、調べようと検索したり資料を探してみたが、ほとんど調べようがなかった。美術館のように記録を残すという意識が薄かったからだろう。インターネット普及以前ということもあり、ネットでの検索にも引っかからない。

本尾は入社してほどなくギャラリーを運営する部署に配属される。当時、PARCOはPART3という新しいビルをつくり、その8階にスペースがあった。ギャラリーを運営するといってもどんな展覧会を開くのかが問題だ。

「PARCOが世間から注目されていた時期でしょう。会社の先輩たちが独自のネットワークを持っていて、アートや写真に関する情報網がすでに出来上がっていたんですよね。 彼らからのアドバイスで、展覧会の複数のプランを短時間でラインアップすることができました。だから私はオープニングにふさわしい企画を選ぶことに集中できた。自分からつくったというよりは、当時すでに情報基地であったPARCOのポテンシャルを活用させてもらったということですね」

パルコにはPARCO出版があり、セゾングループにはリブロポート、トレヴィルがあった。いずれも精力的にアート関連の出版を行っており、出版を記念して展示を行っていた。本尾が入社した時期は満を持してギャラリー機能を持ったということなのだろう。

「最初はベルナール・フォコン展(1987)でした。プリントは、フレッソンプリントでたいへん美しく、会場で写真集を販売することもできたので、一石二鳥でした。オープニングには荒木さんがお顔を出してくださった」

パルコギャラリーのこけら落としだったという。それ以前のバイト時代には、渋谷PARCO SPACE PART3 8階でハンス・ベルメール展が開かれた(1984年11月)。リブロポートから『ハンス・ベルメール写真集』(アラン・サヤグ著)が出版された3カ月後だった。

しかし環境が整っていたとはいえ、本尾にとってギャラリー業務は初めて。コンテンポラリー・アートのギャラリーも今のようにたくさんはなかった。写真についていえば、1970年代後半にツァイト・フォトサロン(1978-)、PGI(1979-)が相次いでオープンしたものの、日本で写真を収蔵する専門部署がある美術館は1988年の川崎市民ミュージアムまで待たなければならなかった。横浜美術館が1989年、東京都写真美術館が1990 年開館(1次開館、総合開館は1995年)である。

当時、本尾の印象に残っているのは、小池一子による伝説的なアートスペース、佐賀町エキジビット・スペース(1983-2000)である。

「展覧会は勉強のつもりでできるだけ見に行くようにしてました。経験は乏しいものの、その時期の自分の直感とセンスがたまたま時代と同期したのでしょう。パルコギャラリーの企画は高確率で成功を収めました。写真展における競合がすくなく海外の写真を見ることを人々が求めていたのです」

社内だけでなく、社外の協力者にも助けられた。その1人として名前を挙げたのが久保木泰夫である。

「フランスの作家に広い繋がりがある方で、私が一緒にやったのはラルティーグの展覧会でした。長くフランスにいて日本と行ったり来たりされていて、感覚が違う。ソフィスティケートされていて、久保木さんのやり方はとくに勉強になりましたね」

久保木泰夫について調べてみると、たしかにすごい経歴である。マグナムフォト東京支社のエージェントを経て1983年から10年間、パルコの仕事をしていたそうだ。エディトリアルディレクターとして1994年刊「スキャパレッリ」の構成・翻訳を手がけたほか、ベルナール・フォコン(1950-)の写真集『飛ぶ紙』(PARCO出版、1986)、『偶像と生贄』(PARCO出版、1991)に関わり、エルメス銀座の建設からオープニングまで芸術顧問として常勤している。最近の活動では2016年にエルメス家のテーブルマナーを絵本で紹介する『およばれのテーブルマナー』(フィリップ・デュマ著、西村書店、2016年)の翻訳を手がけている。

こうしてギャラリストとしてのキャリアを始めた本尾は、その初期から写真との縁が深かった。それは時代が写真に対して追い風だったということもあるだろう。

写真は長らく雑誌や新聞に載っている報道写真か広告写真、あるいはタレントなどの有名人のピンナップや写真集、カレンダーの風景写真、といったように、印刷され配布されることがものだった。

しかし1980年代頃からアメリカのアートシーンで写真が注目されはじめ、シンディ・シャーマン(1954-)、サンディ・スコグランド(1946-)、ロバート・メイプルソープ(1946-1989)らの写真を使ったアーティスト、写真のファインプリントをアートの文脈で発表する作家たちが登場した。PARCOは出版部門で写真集を刊行し、ギャラリーで展示した。とくに「PARCO Vision CONTEMPORARY」シリーズは若者向けに価格を抑えたビジュアルブックのシリーズで、サンディ・スコグランド、ジャン・グルーヴァー(1943-2012)、バーバラ・カステン(1936-)らの作品を収録した『現代アメリカ女性写真家集』(1988)、『ロバート・メイプルソープ写真集』(1987)など、写真を含めた現代美術の動向を伝える作品集シリーズとしてヒットした。日本の写真家では東松照明(1930-2012)、藤原新也(1944-)、田原桂一(1951-2017)、久留幸子がラインナップされている。

「PARCO出版が今をときめく作家たちの写真集を出していて、それらと連携するかたちから、新しいスタイルも模索しました。入場料をいただくテナントビルの催事場という機能に、作品を販売するギャラリーというアプローチを加えていきました。そのひとつが、アメリカのウエストン・ギャラリーと組んで行ったオリジナルプリントセールです。アンセル・アダムスやエドワード・ウェストンなどアメリカの大御所写真家のヴィンテージプリントを展観できたことで、貴重な本物を見る体験が(自分にも)与えられ、しかも広告関係のクリエイターを中心にたくさん買っていただけました。それで上の人たちも喜んで、もっとやれと。ロバート・メイプルソープの作品も、当時はまだ価格的な敷居がそれほど高くなくてすぐ売れてしまい、購入できなかった方に申し訳なかったです。ハーブ・リッツも人気がありました。海外路線を推しすすめる一方で、古屋誠一さんや白岡順さんのように、質の高い作品をつくっている日本人写真家の展覧会も企画したいと思うようになりました」

1991年には「パルコ・エクスポージャー」という写真専門のスペースをつくり、そちらも本尾が担当した。この時展示したのはウィリアム・クライン(1991)、IDEAL COPY(1991)、普後均(1992)など。

そんな状況の中で、本尾は荒木と展示企画者と作家として「再会」する。

「きっかけは伊藤俊治さん。荒木さんの『天使祭』という写真集をつくったので、PARCOで展覧会をやってもいいよと荒木さんが言ってると」

荒木経惟『天使祭』(1992・太陽出版)

写真展「天使祭」(1992)は好評を博し、大阪や名古屋、札幌など地方のパルコにも巡回した。

当時の荒木はそれまでの風変わりなエロ写真家からアーティストにイメージが変わり、奔放な表現がタブーを打ち破り既存の価値観を変えるものとして受け入れられた。時代はバブル崩壊直後。まだその余韻が残っていた。荒木の作品はアートとして男女問わずに人気があった。

本尾は荒木との最初の打ち合わせをこう記憶している。

「渋谷の『月の光』っていうバー(現在はclosed)で、伊藤さんと荒木さんと3人でお目にかかりました。荒木さんはその時、口数少なくて、主に話していたのは伊藤さん。荒木さんはときおり『うん』とうなずく形で意思表示された。フォコン展のオープニングのときにも感じたことですが、人見知りな方なんです。ですからたいへん緊張しました。信頼を得るにしたがって、少しずつ、うちとけてくださるのですけど」

この印象は私の荒木の印象と重なる。私の場合は取材者として会いに行く立場だったので、最初からハイテンションで作品について話してくれたが、周囲にはいつも誰かしら荒木となじみの人物がいた。ある時、たまたま新宿を1人で歩く荒木を見かけたことがある。黙々と写真を撮っている最中だった。声をかけると、たまたまふだんは使わないデジタルカメラを使っていたから照れくさかったのか、雑誌社から頼まれた企画でインターバル撮影で自動的に降りるシャッターに任せて写真を撮っている、と慌てたように教えてくれた。私はその時の荒木経惟がもっとも印象深い。基本的にシャイな人なのである。本尾が荒木を人見知りと評するのはだから納得がいった。

92年の「天使祭」の後、早くも1年後の93年11月に荒木経惟写真展「エロトス」がパルコギャラリーで開かれる。

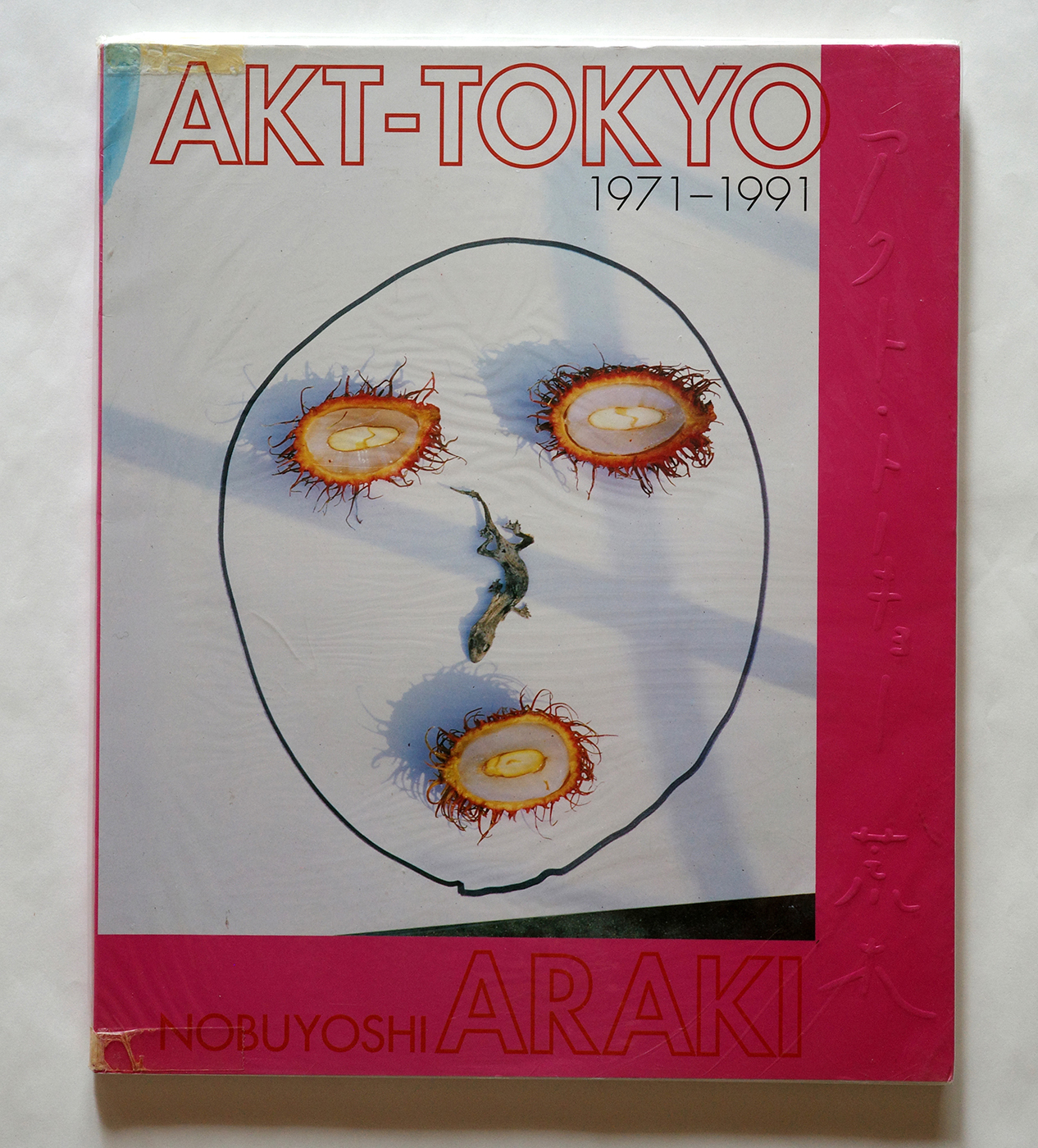

しかし、その「エロトス」展で事件が起きる。ギャラリーで販売していた「AKT - Tokyo 1971 - 1991」展の図録が猥褻物とされ警察がギャラリーにいた従業員を逮捕したのである。その従業員は一晩で釈放されたが、ギャラリー責任者として本尾が逮捕され、実に11日間拘留される。のちに不起訴となったが大きなニュースになった。

Nobuyoshi Araki『AKT-TOKYO 1971-1991』(1992・Edition Camera Austria)

「『AKT - Tokyo 1971 - 1991』展の図録に載っていた写真の中に、日本の法律に反するものがあったということで逮捕されたんです。でも、この図録は当時ヨーロッパを巡回していた荒木さんの展覧会の図録で、洋書を扱うほかの書展でも売っていました。実際、仕入れは日本の洋書店からしたんですよ。ファンの人が買いやすいようにとギャラリーに置いたんですが、ギャラリーだけが摘発されたんです」

最初に警察に連れて行かれたのはギャラリーにいたアルバイトの女性で、本尾が警察に迎えにいったという。しかしその後、自分が逮捕されてしまう。荒木は家宅捜索を受けるが、おとがめはなかった。しかし、ほかの書店でも売っている写真集を理由に逮捕、拘留というのは乱暴な話だ。

「いろいろ事情があったのですけどね。荒木さん本人が会場での書籍販売に関知していなかったし、ギャラリーの現場責任は実質的に私でPARCOの上層部も関係ない。その一方で、小者にもかかわらず世論を動かしてくださろうとする方々がいて、警察も困惑したでしょう。個人的には、想定外の経験値を得られたこと、家族のありがたみを痛感したこと、において元をとったと考えることにしています(笑)」

時代背景を説明する必要があるかもしれない。

当時、世間はヘアヌード・ブームに沸いていた。どういうものだったかを端的に言えば、女性モデルの陰毛が見える写真が印刷出版されたということが話題になっていたのである。その嚆矢は篠山紀信の『water fruit 篠山紀信+樋口可南子 不測の事態accidents 1』(朝日出版社、1991)だったのだが、騒いでいたのは週刊誌メディアで、当の篠山紀信はヘアヌードという言葉を嫌い、自分からは使わなかった。荒木はヘアヌードという言葉自体は嫌いではないとしながらも、その出し方、使い方には批判的である。

しかし、一般社会から見れば、ヌード写真を数多く撮影している篠山も荒木もヌード写真集を出す側にいたことは間違いない。ヘアヌード写真家として見られるのはやむをえなかった。それゆえ、警察としてはこのブームに対するけん制として摘発に動いたのかもしれない。

写真雑誌「deja-vu(デジャ=ヴュ)」No.16(フォトプラネット、1994)では「写真と猥褻」というテーマで、この事件をめぐるシンポジウムの発言を採録している。

出席者は当事者の荒木のほか、「ACT-TOKYO」展を企画・制作したオーストリアのフォルム・シュタットパルクのスタッフである古屋誠一とクリスチーネ・フリシンゲリー。古屋は写真家、クリスチーネ・フリシンゲリーは「カメラ・オーストリア」誌編集長である。ほかに評論家の伊藤俊治、飯沢耕太郎が参加し司会を八角聡仁が勤めている。先ほどのヘアヌードについての荒木の発言はここで出たものだ。

シンポジウムの内容は単純な規制反対といったものではなく、「ACT-TOKYO」展を巡回したヨーロッパでも、法的には問題ないものの、地域によって抗議や自主規制があり、倫理的な判断には幅があることが述べられていた。フェミニストからの批判、ボイコットもあったと報告された。しかし、こうした議論を巻き起こしたこととは別に、不起訴になったとはいえ逮捕されたことで、本尾個人のキャリアに影響があった。

Nobuyoshi Araki『AKT-TOKYO 1971-1991 Austria,1992 Documents』(1992・荒木経惟)

「会社の中では腫れ物に触るようにしていただいて。ギャラリーをそのまま担当するのもどうかということで、 しばらく経ってから、パルコ出版に籍が移り、本と同期する場合のみときどき展覧会も、という形になりました」

しかし、このことが結果的に本尾の編集者としてのスタートになった。写真関係では、映画監督であり写真作品も発表しているヴィム・ヴェンダース(1945-)の『かつて…』(1994)、『消費社会の神話と構造』で知られるフランスの思想家、ジャン・ボードリヤール(1929-2007)の写真と写真論『消滅の技法』(1997)などを手がけている。

ヴィム・ヴェンダース著、宮下 誠訳『かつて... ONCE 』(1997・PARCO出版)

ジャン ボードリヤール著、梅宮典子訳『消滅の技法』(1997・PARCO出版)

「編集は展覧会とはまた違う神経の使い方でしたね。展覧会は、逃れようのない初日というデッドラインまでの時間軸と実務全般にかかわる細部を俯瞰しながらの孤独な作業。出版は、版権取得、翻訳、デザイン、印刷など、実務的にいろいろな人の手を借りることができるので、私の仕事は環境を整えるという感じ。プロデュースみたいな仕事でしたね。締切とクオリティが天秤にかかるようなら後者を優先できる鷹揚さは新鮮だったです。今にして思えば、よりよいものをつくることに寛容な大企業だったからこそ許された立ち位置でした」

ヴェンタースとボードリヤールの写真は原書があったが、日本版はそのまま翻訳したものではなかった。

「構成は、日本流につくり直していいって言われたんですね。ですから、判型とかページ数とかを自由に決めさせてもらいました。当時の私の少ない経験量では、デザイナーの存在がとても重要でした。とくに『消滅の技法』をお願いした植田充さんには、そのほかの仕事でもたいへんお世話になり、写真とデザインのことを1から教えていただきました。充さんにほとんどやってもらって、『いいですか?』って聞いてくださるのでOKしたという感じで。わぁすごいなぁと思うばかりで、ここを直したいとか自分から言うことはまだできませんでした」

『消滅の技法』の奥付には、アートインターリレーションズとクレジットされているが、その代表が植田充である。写真家の植田正治(1913- 2000)の次男でアート・ディレクターとして広告や装幀を手がけていた。植田が80年代から90年代にかけてファッション写真を手がけ「砂丘モード」というシリーズをつくったのも、充の企画である。充はPARCO出版から出た植田正治の2冊の写真集のデザインもアートインターリレーションズ名義で手がけている。

では、本尾が写真の構成を自身で手がけるようになったのはいつ頃からだろうか。

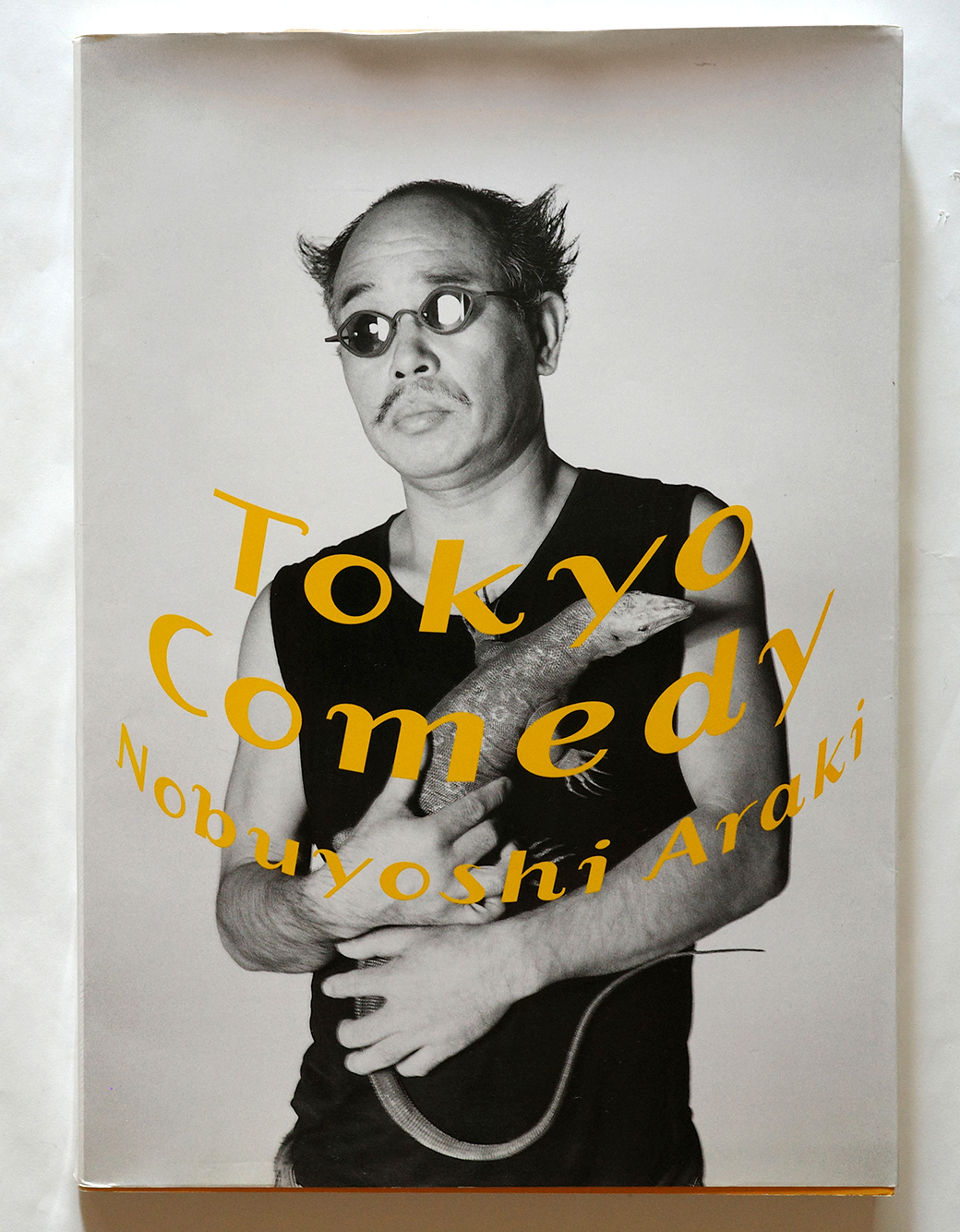

「90年代半ばから光琳社出版の写真集に編集者として関わるんですけど、その時にお手伝いをした高橋恭司さんにしても、鈴木理策さんにしても、自分で構成を考える方なので、楽をしていました。90年代に入ると、荒木さんの海外での個展が急増しました。オープニングに出向いた都市で撮影された写真を、国ごとに単行本にしていこうという企画を光琳社とスタートします。90年代の後半、写真集『台北』(1998)『上海帰りのアラーキー』(1998)などです。荒木さんは、たくさんの原稿をどんと渡してくださって『あとは任せたよ』とおっしゃるので、切磋琢磨しないわけにはいかないんです。そういえば、PARCOを辞めたのもこの頃(98年)です。荒木さんの『東京コメディー』(1997)での初めてづくしが滋養となって背中を押してくれました」

Nobuyoshi Araki『Tokyo Comedy』(1997・光琳社出版)

『東京コメディー』はウィーンのセセッション(分離派会館)で開かれた展覧会「TOKYO COMEDY」の図録であり写真集としても見られるようにつくられている。セセッションは19世紀のウィーン分離派が拠点とした展示施設であり前衛をモットーとする。そのセセッションの100周年記念展のアーティストに荒木が選ばれ、展示を行ったのである。

「展覧会と出版、両方を作家と一緒につくるのは『東京コメディー』が初めてだったと思います。ウィーンの展示のほうは古屋誠一さん、東京は私が担当して、荒木さんとも話しながらどんなプリントにするかとか、東京でできる準備をしました。写真集はカタログなんだけど、写真集としても独立したものにしたかったので、展覧会そのままではなく写真集としての構成に手を加えています」

デザインは90年代の荒木の写真集を数多く手がけている鈴木成一。写真の構成について鈴木からの助言もあっただろう。監修が伊藤俊治。コーディネーターとして古屋誠一がクレジットされ、本尾は編集となっている。翌年、台北ビエンナーレに展示するために撮影したシリーズをまとめた荒木の写真集『台北』(光琳社出版、1998)も本尾が編集している。

「海外から引っ張りだこだったということもありましたが、荒木さん自身がウィーン、台北、バンコク、ベニス、ローマなどなどなどでの撮影を楽しんでおられました。忙しかったですね」

今もそうだが、本尾の仕事には海外がらみのものが多い。荒木との仕事も海外の展示と日本での出版をリンクさせている。写真集1冊をどのようなものにするかということだけでなく、それを誰に向けて、どのように展開するかという意識が早くからあったのだろう。その視界に海外が入っていた。

光琳社出版の写真叢書「VISIONS of JAPAN」はその意味でも本尾らしい企画である。1人1冊で作家の名を冠した写真集シリーズである。監修は伊藤俊治。企画・編集を本尾が手がけ1998年に5冊、1999年に1冊刊行された。

「日本の写真家の写真集を海外に向けて紹介したいと思って『VISIONS of JAPAN』の企画を立てました。光琳社出版とは2年以内に30冊を刊行し、シリーズとして定着させていこうと話し合いました。シリーズの趣旨としては、現在進行形の日本写真を掲げました」

選ばれた写真家は荒木経惟、東松照明、柴田敏雄(1949-)、上田義彦(1957-)、猪瀬光(1960ー)の5人である。奥付を見ると5冊とも1998年4月27日になっている。5冊同時発売は話題つくの「仕掛け」の一つだろう。

写真集を見ていこう。まず東松照明。東松はこの時、68歳。押しも押されもせぬ巨匠写真家である。収録されたのは「PLASTICS 1987-1989」だ。

東松照明『VISIONS of JAPAN TOMATSU Shomei』(1998・光琳社出版)

「『PLASTICS』にしようというのは東松さんの提案です。『VISIONS of JAPAN』の判型はこれって決めていたんですけど、この大きさだったらちょうどいいのがあるよ、と」

『PLASTICS』は千葉の海岸に落ちていたモノたちを撮っている作品。ビジュアルとしては宇宙的な広がりがあり、写っているものをよく見ると、地球環境の悪化と深く関わる石油精製品が彩りとなっていることが印象づけられる作品だ。

東松照明は1989年にパルコ・ギャラリーで同じシリーズ「プラスチックス」を発表している。バブルのただ中でファッションビルにあるギャラリーで「プラスチックス」を展示するということも皮肉が効いているが、それから時間が経ち、バブル崩壊後に本尾が編集するアートとしての写真シリーズにこの作品ラインナップされるのは、さらに異なる文脈を引き入れる行為でもあったのだろう。

東松は本尾に写真をまとめて渡し、写真構成はお任せだったそうだ。

「どういうふうに料理してもいいものはいいんだなってつくづく思いましたね。それぞれの写真が強く、どこからページをめくり始めても素晴らしい。まず、最初の写真と最後の写真を決めなさいと教えてくれたのは、森山さんです。とくに、見開きの片ページが白だったりすると、写真は、一人歩きしてくれます」

「PLASTICS 1987-1989」は左開きで、左ページが白。1見開きに1枚ずつ写真を見ることに集中することを促される。これが見開きで2点となれば、その2点の関係性を考えずにはいられなくなる。「VISIONS of JAPAN」の判型正方形に近い横長で、もともと正方形フォーマットで撮影していた東松の作品は一点ずつ、余白なしの裁ち落としでピッタリだったのだとたしかに思う。

「最初のグループと、最後のグループを最初に決めて、という構成の仕方はこの頃から変わっていませんね。でも、まだこの時は手探りで、あんまり論理的ではなく、直感的でした」

本尾は東松照明から六切(印画紙サイズ。8×10インチ。A4サイズより一回り小さい)のプリントを預かり、光琳社出版の長机に並べて構成を検討した。

「私の頭の中では、考えるっていうのとは違っていて、まず読者の立場で感じようとするというか。自分の中でお話をつくってみたり、海岸を歩き、プラスチックの破片を見つめる作家の姿を想像したり。いろいろな角度で、存分に味わうことから始めます。でも、どんなに一生懸命つくっても、作家から『違うよ』と言われたらそれまでですね。即座に直します。写真家が幸せでなければ、困ります。ただ、このシリーズにおいては、大きな直しはなかったように思います」

5冊の中で異色なのは猪瀬光だろう。ほかの4人に比べればキャリアが浅い。1993年の「deja-vu(デジャ=ヴュ)」No.11で特集されたことで写真に興味がある人の間では知られていた。東川国際写真フェスティバルで新人賞を受賞し、個展やグループ展では作品を発表していたが、写真集は初めてである。死に匂いが濃厚に漂う黒白の写真は、一度見たら忘れられない。悪夢のような作品だ。

猪瀬光『VISIONS of JAPAN INOSE Kou』(1998・光琳社出版)

「すごい人だなと思ってたんです。でも作品をつくるスピードがゆっくりで、なかなか発表しない。まとまったものがない。シンプルに知名度ということで考えればもっと後のほうでという考え方もあったんでしょうけど、私がその時にすごく写真集を出したい人だったので」

このシリーズはタイトルは『VISIONS of JAPAN TOMATSU Shomei』のように作家名となっている。しかし1枚写真の傑作選ではなく、シリーズでまとめた「作家の写真集」になっているのが特徴だ。1枚写真ではなくシリーズとして見せることで作家の意図をはっきりさせようということだろう。

猪瀬光の場合は解剖室の写真とサーカスの写真があり、2つは別シリーズだが、とくに章立てはせずに「INOSE Kou 1984-1994」の表題のもとにまとめられている。日本の写真家を海外に紹介するというと傑作選になりそうな気がするが、そうならなかったのはなぜだろう。

「その作家の“現在”を輪切りにしようと思ったんです。作家が今、面白がってることを、 そのまま面付けして提出するというか。あえて、過去の活動との関連性や時間軸から解き放たれた“現在”を1冊にしたいなと」

監修は伊藤俊治が担当し、それぞれの写真集にまえがきをつけている。1人の監修者がいて、作品を紹介するというスタイルはこのシリーズの骨格になっている。伊藤についての本尾のコメント。

「私の勝手な解釈ですが、伊藤さんは皮膚感覚で写真を取り込み、美意識と合流させてから、言葉を丁寧にえらびながら流麗な文章にしあげていく。文章自体からかぐわしい香りが匂い立つので、純文学のように詩のように、行間に含みが生まれる。作品を見ることを、世界観に昇華するので、作家にも読者にも多くの気づきがあって、発見がある。そういう感性のあり方、立ち位置には、影響を受けて、努力もしましたが、全然無理でした。英訳したときに、その差が歴然としてしまうんです。私は、自分の手で触ったり、並べたり、動かしたりすることで写真を吸収しようとするみたいです。撮る人の性向が入ってしまうせいか、写真との関わり方がある意味フィジカルです。でもだからこそ、伊藤さんの純粋な目が重要だなと思いました」

荒木経惟の「VISIONS of JAPAN」は『天使祭』を再編集した『新天使祭』である。『天使祭』が判型の大きな写真集だったのに対し、こちらは判型が小さい。点数も並びにも変化がある。

荒木経惟『VISIONS of JAPAN ARAKI Nobuyoshi』(1998・光琳社出版)

「荒木さんはね、伊藤さんが監修だから伊藤さんと手がけたシリーズでいきたいと。いつも新作を、とおっしゃるので、すこしびっくりしましたが、荒木さんの今の気分がそういうことだったのですから、結果的によかったです」

荒木の作品には毀誉褒貶がついて回る。好きな人は熱狂的に好きだが、嫌いな人は大嫌いというのが1990年代の荒木経惟だった。本尾から見て、1990年代後半の荒木の作品はどのように見えていたのだろうか。

「警察に捕まった時に、取り調べでも何度か聞かれたんですけどね。私は『荒木さんの写真は芸術です』って言ったので『なぜ芸術なのか。本当にポルノじゃないのか』と。私の答えは、欲情を誘うためにとか、何か(お金)を生むためにとか、そのために何かを犠牲にして、とかそういうわかりやすい目的が荒木さんにはないんです。ひたすらすべてを受け入れようとして撮っているから、たぶんそのときは無の状態なのだと思う。呼吸や脈拍にたとえるほどやむにやまれない撮るという行為を、カメラの前で自分をさらけだす覚悟を決めた女性と共有して、喜びや悲しみや思い出や生活の事情とか遍歴とか、そういう人間としてのいっさいがっさい、もしくは、その中から彼女がえらび表出したいと思った感情、を、全力でうけとめようとする気持ちが伝わってくるので、いつもその懸命さが切なくて、嫌悪感を感じたことなどないです、と言いました。そしたら、警察の人も「あー、なるほど」と言ってくれてましたけど。通じあえたような気もしたんですけどね」

『VISIONS of JAPAN』の柴田敏雄は『日本典型』で木村伊兵衛写真賞作家、上田義彦は広告写真家として人気を集める一方、作品発表も精力的に行っていた。

この5人の作家の作品が同じ判型、デザインで出たのはインパクトがあった。デザインは葛西薫が手がけている。サントリーのハウスエージェンシー、サン・アドのエースADとして活躍するほか、本の装幀も多数手がけている。葛西のデザインはシンプルなデザインの中にもまろみというか、温かみと上品さがあると思うのだが、このシリーズにはさらにインターナショナルな、いい意味での素っ気なさを感じる。ちなみに葛西と上田義彦はサントリーウーロン茶の広告を長くともにしてきたADと写真家であり、そういう人間関係を想像するのも楽しいシリーズである。

しかし、このシリーズは「30冊」という本尾の構想を実現できないまま頓挫してしまう。6冊目が刊行しされた1カ月後に光琳社が倒産してしまったからである。最終刊は森山大道だった。のちにMMMをともに立ち上げる本尾と森山の邂逅となったこの写真集と、その後の本尾の活動については次回ご紹介したい。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント