コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

長谷川明(写真提供=伊神洋子)

編集者は黒衣だと言われる。本は著者のものであり、本を生み出すことの手助けをするというのが編集者の仕事だからだ。

写真集も同じである。著者はあくまで写真家だ。しかし、写真集をつくるプロセスで編集者はさまざまな関わり方をする。それが一様ではないためわかりづらい。そもそも誰が編集したかわからない本も多い。最近は記されることが増えたが、昔は本に編集者のクレジットがないのが当たり前だった。せいぜい、著者による「あとがき」の謝辞でその名を散見するくらいだった。編集者自身が記録を残すなり、証言をするなりすれば多少はその制作プロセスに光があたるが、そうした機会は稀であろう。

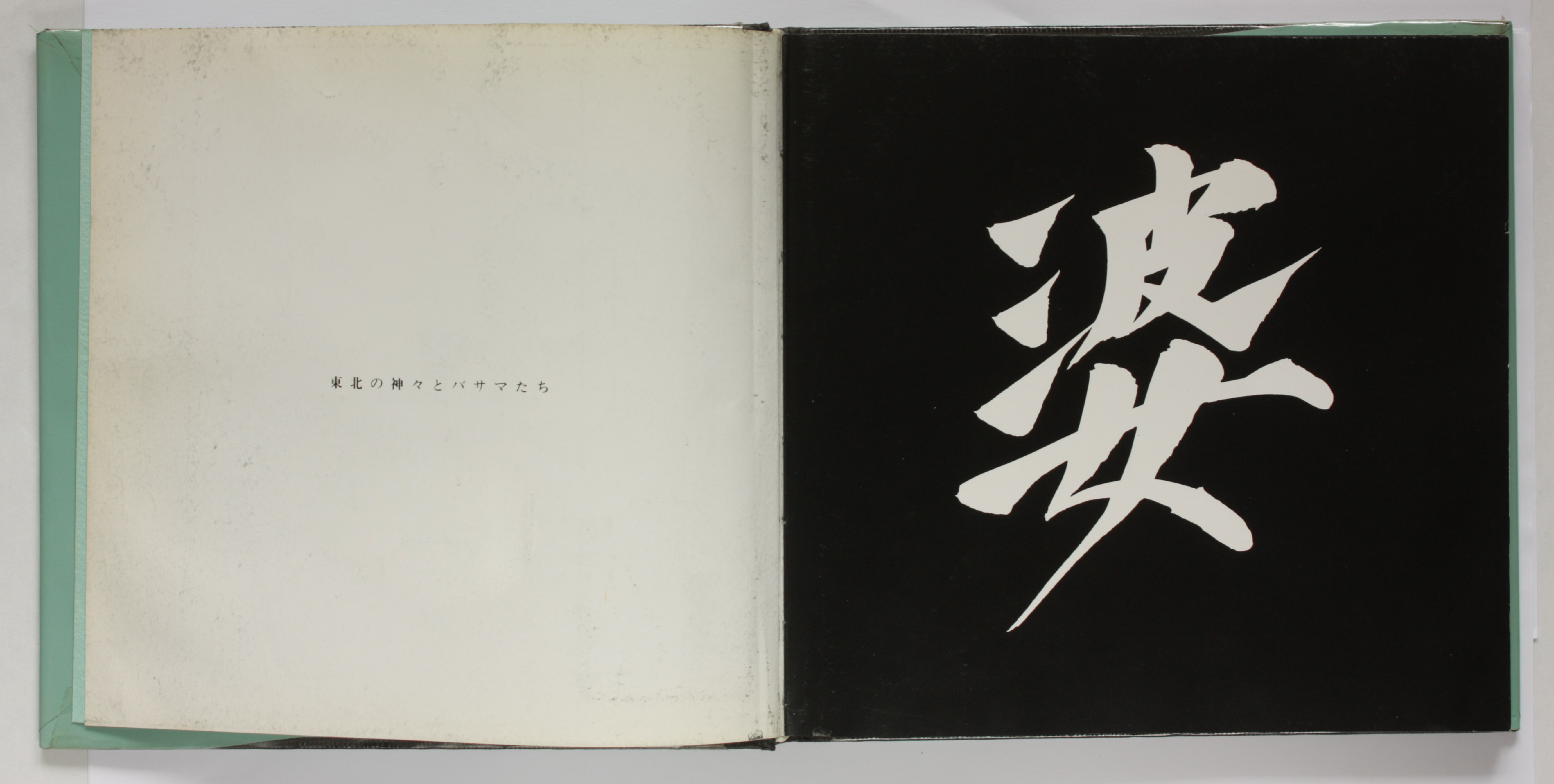

その稀な例の一つが深瀬昌久の『鴉』(1986・蒼穹舎)である。

前回、前々回と『鴉』の編集を手がけた大田通貴へのインタビューを掲載した。『鴉』は大田が蒼穹舎という写真集出版社(写真集専門書店でありギャラリーも併設する)を立ち上げて刊行した最初の写真集だった。そして、写真の「選び」は大田が行ったが、「並び」つまり写真の順番は別の編集者が行った。『鴉』は2人の共同編集だったのである。そして、そのもう1人が今回のテーマである長谷川明である。

長谷川明とは何者なのか。

編集者、写真評論家。1949年横浜生まれ。上野高校から青山学院大学史学科へ進み大学卒業後に朝日ソノラマに入社。同社が刊行する現代カメラ新書の、荒木経惟『写真への旅』(1976)、森山大道『遠野物語』(1976)、長野重一『ドキュメンタリー写真』(1977)を編集。「ソノラマ写真選書」の担当となり、全27巻(1977〜1979)に携わる。朝日ソノラマではほかに林忠彦『カストリ時代』(1980)、師岡宏次『東京モダン : 1930〜1940』(1981)などを手がける。

1982年に退社後、フリーの編集者、評論家として活動する。写真編集者として手がけた写真集に『鴉』のほかに尾仲浩二『背高あわだち草』(1991・蒼穹舎)、野口賢一郎『失楽園』(1994・蒼穹舎)、山内道雄『街 / Stadt』(1992・蒼穹舎)、深瀬昌久『家族 FAMILY』(1991・アイピーシー)『父の記憶 MEMORIES OF FATHER』(1991・アイピーシー)などがある。2008年から2012年まで写真同人誌『ASPHALT』の2号より10号まで編集長を務める。写真評論の著書に『写真を見る眼』(1985・青弓社)、共著に『近代日本写真の成立』など。写真以外の著書に『インド神話入門』(1987・新潮社)『相撲の誕生』(1993・新潮社)、『歓喜天とガネーシャ神』(2002・青弓社)がある。2014年、病没。

私は長谷川明に会ったことがある。

会った、といっても、それは長谷川が写真編集者人生を振り返った3晩にわたったトークショーの観客として参加した際であり、個人的な会話はした記憶はない。「会った」というのはやや後ろめたい。

とはいえ「見た」というのも少し違う。会場が新宿ゴールデン街のギャラリーバー「nagune(ナグネ)」であり、観客が少人数だったので長谷川と距離が近く、質問というかたちで言葉を交わしているからである。今思えばその流れで親しく話をする機会があってもよかったような気がするが、残念ながらそうはならなかった。それは、そのときの私が長谷川にトークショーで聞いた話以上の興味を持てなかったからだと思う。

失礼な言い方になるが、長谷川は当時、「過去の人」だった。『鴉』をはじめとする蒼穹舎の仕事、深瀬昌久の写真集や、ソノラマ写真選書の編集者という知識はあったが、私にとってはリアルタイムで知らない歴史上のできごとであり、現在との関わりを見いだせなかった。長谷川が体調を崩し、写真の世界から距離を置いて久しかったこともあるだろう。私が写真に関わり始めたのは長谷川不在の時期だったのだ。

しかし、3夜にわたるトークを聞きに行ったことを思えば、長谷川に惹かれるものがあったのだとも思う。日本写真史のオーラス・ヒストリーへの興味から参加したのだが、話を聞いてその語り口に魅了された。

とつとつと、しかし途切れることなく理路整然と話す長谷川は、静かな中にも毒っけのある尖った針と、写真編集者としてのキャリアへの自負、キャリアを中断せざるをえなかったことへの諦念からか、枯れた味わいがあった。当時、長谷川は57歳だったが、その年齢よりも多くを生きた年輪を感じさせた。それゆえ、近寄りがたいとも感じたのかもしれない。

この稿はこのときのトークショー「長谷川明 写真私史Ⅰ〜Ⅲ」(2007年7月30日〜8月1日)の内容がベースになっている。とくに断りなく引用する長谷川の言葉はこのときのものだ。ほとんど「遺言」かと思うような内容のトークショーだったが、長谷川は翌年から、写真家の2人、唐仁原信一郎(1972-)、藤原敦(1963-)が始めた写真同人誌『ASPHALT』に編集長として招かれる。このトークショーは遺言ではなく復活のための区切りになった。

トークショーは「nagune」の店主、田正彦が企画し、大田通貴が聞き手を務めた。文字起こしは写真家の岡本正史(1962-)が行ない、長谷川、大田が確認したものがつくられた。私はその資料を藤原敦経由で手にすることができた。長谷川の発言の引用については、田、岡本両氏の許可を得た。

さて、長谷川はなぜ写真編集者となったのか。まずその疑問について明らかにしておきたい。長谷川の言葉によれば「わたし自身は、もともと写真には何の興味もなかった」。すなわち偶然である。

長谷川はもともとジャーナリスト志望だった。大学時代はちょうど70年安保闘争にあたり、政治運動にも関わったようだ。新聞社、出版社の就職試験を受けたが、筆記は通っても面接で落とされた。朝日新聞社の面接では「今年は(共産)主義者は採らないよ」とはっきり言われたそうだ。しかし、見所があると思われたのか、短期間ながらベトナムに特派員として派遣され、帰国後に朝日ソノラマへの入社を打診される。入社はひと月遅れの5月だったという。

朝日ソノラマという社名は昭和に子供だった人にとっては懐かしいはずだ。1959年創業で、2007年9月30日に会社清算しているため、すでにこの世に存在しない会社だが、アニメや漫画関連の書籍、雑誌を出していたのでその社名に親しんでいた子供は多かったと思う。朝日ソノラマが商標を持っていた「ソノシート」というぺらぺらの薄いレコードも本の付録としてなじみ深かったのではないか。朝日ソノラマ文庫からは『宇宙戦艦ヤマト』などのアニメの小説化作品やライトノベルの先駆けのような小説が出ていたし、『マンガ少年』や『ハロウィン』などの漫画雑誌、SF特撮誌『宇宙船』もあった。

写真に関わるようになってから、朝日ソノラマから『カメラレビュー クラシックカメラ専科』というマニアックなカメラ雑誌が出ていることを知った。古いカメラ、レンズの情報が充実していて異様な迫力のある雑誌だった。それなのに、なぜか桑原甲子雄でまるごと1冊(「桑原甲子雄ライカと東京 ライカストーリーブック」2001)という号があったりしたのが謎だった。

長谷川の証言によると、長谷川が在籍していた1970年代の朝日ソノラマは「編集方針がない」「めちゃくちゃ」なものだったが、長谷川にとってはそれがかえって好都合だったようだ。いろいろな本を任されて楽しかったという。

当時の朝日ソノラマに編集方針がなかったのは、親会社の朝日新聞社から出向してきた社員が上長になり、企画を通すからだった。白井達男(1925-1981)もその1人で、元『アサヒカメラ』の編集長という経歴と人脈を生かして、カメラに関する企画を手がけていた。調べてみて知ったのだが、『カメラレビュー』誌を立ち上げたのも白井だった。白井は『アサヒカメラ』時代に名物企画として長期連載された「ニューフェイス診断室」を立ち上げた名編集者だった。長谷川はその白井の下につくことになる。

白井は現代カメラ新書というシリーズを立ち上げていた。メカに強い編集者がほかにもいたためカメラやレンズについての本は出せたが、写真表現に詳しい編集者がいない。白井自身も写真がわからないという自覚があったらしく、若い(そしておそらくは生意気だった)長谷川に写真について勉強するよう促したという。

長谷川が最初に手がけた写真関係の本は写真評論家、渡辺勉(1908-1978)の『現代の写真と写真家 : インタビュー評論35人』(1975)である。堀内誠一(1932-1987)が手がけた黄色と黒のコントラストが印象的な装幀のこの本は、写真家35人についてインタビューのうえで書かれた写真家論である。『アサヒカメラ』に連載されたものをまとめているため、長谷川がインタビューに同行することはなかったろうが、日本の写真家たちを概観し、その作家像を知ることができたはずだ。

渡辺 勉『現代の写真と写真家:インタビュー評論35人』(1975・朝日ソノラマ)

35人の内訳を見ると土門拳(1909-1990)、木村伊兵衛(1901-1974)といった大御所から、三十代半ばだった森山大道(1938-)、中平卓馬(1938-)、荒木経惟(1940-)、沢渡朔(1940-)、篠山紀信(1940-)、北井一夫(1944-)、二十代の十文字美信(1947-)まで網羅していて幅広い(インタビュー時、最年長の木村伊兵衛が73歳、最年少の十文字美信が26歳である)。人選は『アサヒカメラ』編集部と渡辺とで行ったそうだが、ほぼ全員が今も「写真作家」としても認知されている。つまり、写真を自己表現として行なう写真家であり、長谷川が生涯にわたって視野に入れ続けたタイプの写真家たちだった。

渡辺はあとがきで写真家たちの世代の違いから来る意識の変化に着目している。年齢が高いほど「写真界」という意識が強い。「写真界」はプロとアマチュア、写真ジャーナリズム(カメラ雑誌)とカメラメーカーで構成されている。しかし世代が若くなるにつれて「写真界」という意識は薄くなり「趣味としての写真、職業としての写真、そういう側面からだけでなく、写真というものを自らが生きるということと一体のうちに考え、シビアにとらえてゆこう」という傾向が見られると指摘していている。長谷川は当然、若い世代の写真家たちに対して共感を持ったに違いない。日本の「写真界」が変わろうとしていた時期だったのだ。

『現代の写真と写真家』が刊行された翌年、長谷川はその後も長くつきあうことになる2人の写真家の本を立て続けに担当する。荒木経惟の『写真への旅』と森山大道の『遠野物語』である。この2冊が長谷川の写真編集者としての方向性を決定づけた。

森山大道『遠野物語』(1976・朝日ソノラマ)、荒木経惟『写真への旅』(1978・朝日ソノラマ)

長谷川の言葉。

「結果として、わたしが写真を教わったのは荒木さんと森山さんという、当時としては異端に属する写真家から教わっているわけです。あとになって川田喜久治さんにそのことを話したら、『いちばんいい教師についたな』って言われました。自分でもそう思っています」

荒木の『写真への旅』は『アサヒカメラ』に連載した「荒木経惟の実戦写真教室」をまとめたもの。全国あちこちを旅し、アマチュア写真家たちとの出会いを虚実交えて得意の戯作調で描いている。

一方、森山の『遠野物語』はゼロからの企画だった。岩手県の遠野で撮影された写真と文章で構成され、文章は最初長谷川が聞き書きした。しかし、あとで森山が書き直したという。写真の選びと並びは森山自身。ジャーナリスト志望だった長谷川にはもともと自分は「文字の人間」という自覚があり、まだ写真がよくわかっていなかった。

荒木と森山との交流は長谷川に写真に対する興味を呼び覚ました。しかし彼らが手取足取り教えてくれたわけではない。

「荒木さんも森山さんも、どれがこれがって言わないで、『これいいよ』とか『これ面白いよ』と言うだけ。それでこっちで判断していくというやり方」

この言葉に、私は初めて写真を構成したときのことを思い出した。カメラ雑誌の編集に関わり、数ページを写真だけで構成するよう命じられたときのことだ。荒木、森山に限らず、多くの写真家は写真のセレクトや順番に関して言葉で説明することはないと思う。言葉で説明できるようなら写真で表現していないだろう。

写真家はそれでいい。グラフィックデザイナーもグラフィックについて訓練を受けているはずだから、自信を持って写真を選べるだろう。しかしとくに写真に詳しいわけでもなく、デザインの知識もない編集者は、その場で1人冷や汗をかくことになる。「わからない」からだ。

しかし、プロジェクトの中心にいる編集者という立場で「わからない」と言っても仕方ないわけで、その場で何らかの「判断」をするほかはない。そうやって、綱渡りをするような緊張感で、写真を選ぶ、並べる経験を積んでいったことを思い出した。おそらく長谷川にも似たような経験があったはずだ。

この2冊が出た年、長谷川は27歳。荒木は36歳、森山は38歳である。二十代後半の若さで十歳ほど年上の荒木、森山の本を手がけたのは長谷川が写真と関わる運命だったことを示唆している。しかも荒木は上野高校の先輩にあたるというおまけつきだった。

翌年には長野重一(1925-2019)の『ドキュメンタリー写真』(1977)を担当。長谷川は長野に写真界のことを教えてもらったと述べている。岩波写真文庫で名取洋之助の薫陶を受けた長野は、グラフジャーナリズムのいろはを学ぶ相手としてこれ以上ない写真家だろう。のちに長谷川は名取流の写真構成を批判しているが、批判の対象とするにも知識がなければできない。その蓄積の始まりがここだった。

『ドキュメンタリー写真』が3月に刊行され、いよいよ本格的な写真集の編集に携わる。ソノラマ写真選書全27巻を担当することになったのである。最初はほかの編集者もいたが、最終的には1人で編集を行なった。1カ月に1冊ペースで出ているから、相当にハードな仕事だっただろう。

私がこのシリーズの存在を知ったのは中学生の頃だった。家の近くの県立図書館に通っていて、ようやく大人向けの書棚を探検し始めた頃だった。写真、映画のコーナーをあさるうちに荒木経惟の『わが愛、陽子』(1978)を見つけた。ページをめくると、強烈な印象を受けた。

荒木経惟『わが愛、陽子』ソノラマ写真選書7(1978・朝日ソノラマ)

思春期の入口で女性の裸に興味を持つ時期だったから、最初はヌード写真が目当てだったのだと思う。しかし、ほかの本に載っているきれいなカラーのヌード写真よりも何倍も衝撃的だった。写真の内容もさることながら、この本がどういうものかがよくわからなかったからだ。

それまで見ていたどんな出版物も、写真にはキャプションがあり、写真がそこにある必然性を説明してくれた。しかし、『わが愛、陽子』にはその説明がない。

文章はある。読めば彼女が妻であること、旅の行き先や様子などの事情はわかるが、写真1枚1枚にどんな意味があるのかがわからない。ヘンな写真だなと思ったし、ちょっと怖い、不気味な写真だとすら思った。こういう表現が出版物として公に刊行され、図書館にあることが不思議でならなかった。

このとき、荒木経惟という名前を記憶した。読み方はわからなかったけれど。のちに荒木がメディアに登場する有名な写真家だと知り、漫画雑誌『ガロ』のザラ紙にカメラマンとして登場したりするのを見て、「芸術(?)」写真家なのだと知った。しかしその明るくユーモラスなキャラクターと、図書館の片隅で開いた写真集がなかなかつながらなかった。そのわからなさゆえに、その後もこの本は印象に残り続けることになる。

ソノラマ写真選書は写真集にしては小柄で、デザインも奇をてらったところがなく、ある意味では凡庸で冴えないが、その反面、親しみやすく手に取りやすい。ラインナップは平均年齢が高い。刊行年当時、最年長の西山清(1893-1983)が86歳、沢渡朔が37歳。

ちなみに渡辺勉の『現代の写真と写真家 : インタビュー評論35人』とソノラマ写真選書のラインナップを比較すると、両方に入っている写真家は14人。ほぼ半数しかかぶっていない。現代の視点から見るとソノラマ写真叢書のラインナップのほうが保守的で古くさい。『現代の写真と写真家』に入っていない中村正也(1926-2001)や稲村隆正(1923-1989)といった「婦人科」がそう感じさせるのかもしれない。あるいは「芸術写真」の西山清のような作家が入っていることが。ラインナップには白井達男の推薦があったことを長谷川も認めている。

インタビューとは違い、写真集出版は「売上げ」がついて回る。今も昔も写真集は写っているもの、被写体を見るために「買う」読者が圧倒的に多い。それゆえヌードや風景写真が必要だったのかもしれない。ベテランのほうが名前が売れているという判断もあっただろう。

そもそもこの出版企画自体がカメラ新書の成功からのものであり、写真表現を手頃な値段で楽しんでもらうための本だったのだと思う。「だと思う」というのは、選書であるにも関わらず、とくに選書の方針は書かれておらず、27巻という中途半端な巻数にも企画が流動的だったことをうかがわせるからだ。

実際、刊行開始をリアルタイムで見ていた大田通貴は、このシリーズに期待していなかったと、長谷川とのトークショーで述べている。最初の3巻が濱谷浩(1915-1999)、岩宮武二(1920-1989)、緑川洋一(1915-2001)というベテランばかりで、当時21歳の大田にとっては旧世代の写真家たちの写真集レーベルに映るのは無理もなかった。

だが、キャリアのある写真家の旧作にはそれなりの説得力がある。とくに濱谷浩の『雪国』は名作である。1956年(『カメラ毎日』別冊)刊行の再刊だが、判型が小さく、ページ数も少ない。親本とが開きが逆になるため再編集の必要があった。写真の構成は濱谷が行ない、長谷川は見ていただけに近かったが、本をつくる過程で濱谷から「写真集とはどういうものか、写真プリントとはどういうものか」を教えてもらったという。

濱谷 浩『雪国』ソノラマ写真選書1(1977・朝日ソノラマ)

白井達男は濱谷の10歳年下にあたる。濱谷が戦争中に雪国に通い、撮影を続け、戦後にまとめたことをよく知っていたのだろう。岩宮武二の『佐渡』も1962年に朝日新聞社から出版されたものの再刊。緑川の『山河遍歴』は写真集になるのは初めてのようだが、カラー写真が有名な緑川が珍しくモノクロ写真をまとめたもの。カラーの時代にあえてモノクロで、という思いをあとがきで作家自身が述べている。続く細江英公の『抱擁』は1971年に出た写真集の再刊。そして、5冊目の沢渡朔の『ナディア』も1973年の『森の人形館 nadia』の再編集である。「選書」は過去の名作を選んで再刊するシリーズとして始まったようだ。

しかし『ナディア』はそれまでの4冊からの若返りを印象づけた。その背景には「カメラ毎日」の編集者、山岸章二(1928-1979)の参画があった。『ナディア』と深瀬昌久の『洋子』は山岸の提案だった。

そもそもは白井が若い長谷川を助けるために山岸の協力を仰いだのだと長谷川は語っている。『アサヒカメラ』の編集長だった白井にとって『カメラ毎日』はライバル誌だったが(部数はだいぶアサヒカメラが上だったが)同じカメラ雑誌編集者同士のつきあいもあっただろう。しかも山岸はすでに『カメラ毎日』で立木義浩(1937-)の「舌出し天使」(1965年4月号)を56ページ、高梨豊(1935-)の「東京人」(1966年1月号)を36ページ一挙掲載、という派手な誌面つくで話題を呼び、中央公論社から写真集シリーズ「映像の現代」全10巻の編集を請け負うなど、写真のソフト面に強い編集者として活躍していた。まさしく写真編集者である。

山岸はすでに『森の人形館 nadia』を「カメラ毎日別冊」として、深瀬昌久の初期作品をまとめた『遊戯』を「映像の現代」の1冊として刊行していた。写真作家にとって写真集を出すことの重要性をよく知っていた。しかし現代と比べれば写真集をつくるハードルはずっと高かった。このシリーズは貴重な機会だったのだ。

山岸が長谷川に教えたのは写真家との顔つなぎと、新宿ゴールデン街の行きつけの(たくさんの)店だったという。写真編集については師と仰ぎつつも、長谷川が意見を曲げないこともあった。植田正治(1913-2000)の『砂丘・子供の四季』ソノラマ写真選書11(1978)では、「映像の現代」で山岸がつくった『童暦』(1971)を再刊しようという山岸に対し、『童暦』だけでなく、戦前に撮影された植田の「砂丘」シリーズを加えるよう言ったという。

「山岸はしばらく考えていたが、写真の性格が異なることと、今ではこんな写真忘れられているぞ(実際そうだった。今日から思えば隔世の感がある)ということで難色を示した。それでも私は、これは単なるモダニズムではありませんよ、と無理に押し込んでしまった。」(晩年の俳句と文章より。伊神洋子氏より提供)

「砂丘」シリーズは今では植田の代表作としてあまりにも有名だが、戦後のリアリズム写真中心の「写真界」では忘れられていた。植田は戦後も『カメラ毎日』などのカメラ雑誌に写真を発表していたが、演出写真や静物写真ではなく、田舎の風景やポートレート、スナップ、つまりストレート写真だった。しかし長谷川は植田の写真に一貫したものを認め、子供たちを撮影した戦後の写真と組み合わせることで、「演出写真」という枠組みとは違う視点を与えたと言える。

植田正治『砂丘・子供の四季』ソノラマ写真選書11(1978・朝日ソノラマ)

長谷川はトークショーで『砂丘・子供の四季』はまず長谷川が写真を構成し、山岸が手を入れて完成したと語っている。このときが師、山岸との間での「卒業試験」だと長谷川は感じたのか、「ぼくの編集は何点ですか」と山岸に聞いたという。山岸の答えは「見方が違うんだから、点数なんてつけられないよ」。この答えを聞いて、長谷川は山岸に認められたと感じた。そして自信をつけた長谷川はその後は自分の手で写真を構成することに躊躇しなくなった。

山岸は長谷川にのちに続く大きな出会いをもたらした。深瀬昌久との縁である。先述したように、深瀬は山岸の手で初期作品をまとめた『遊戯』を発表していた。しかし、長谷川の手になる『洋子』とは構成が大きく異なる。

その違いを検討する前に、長谷川の言葉を引用しておこう。

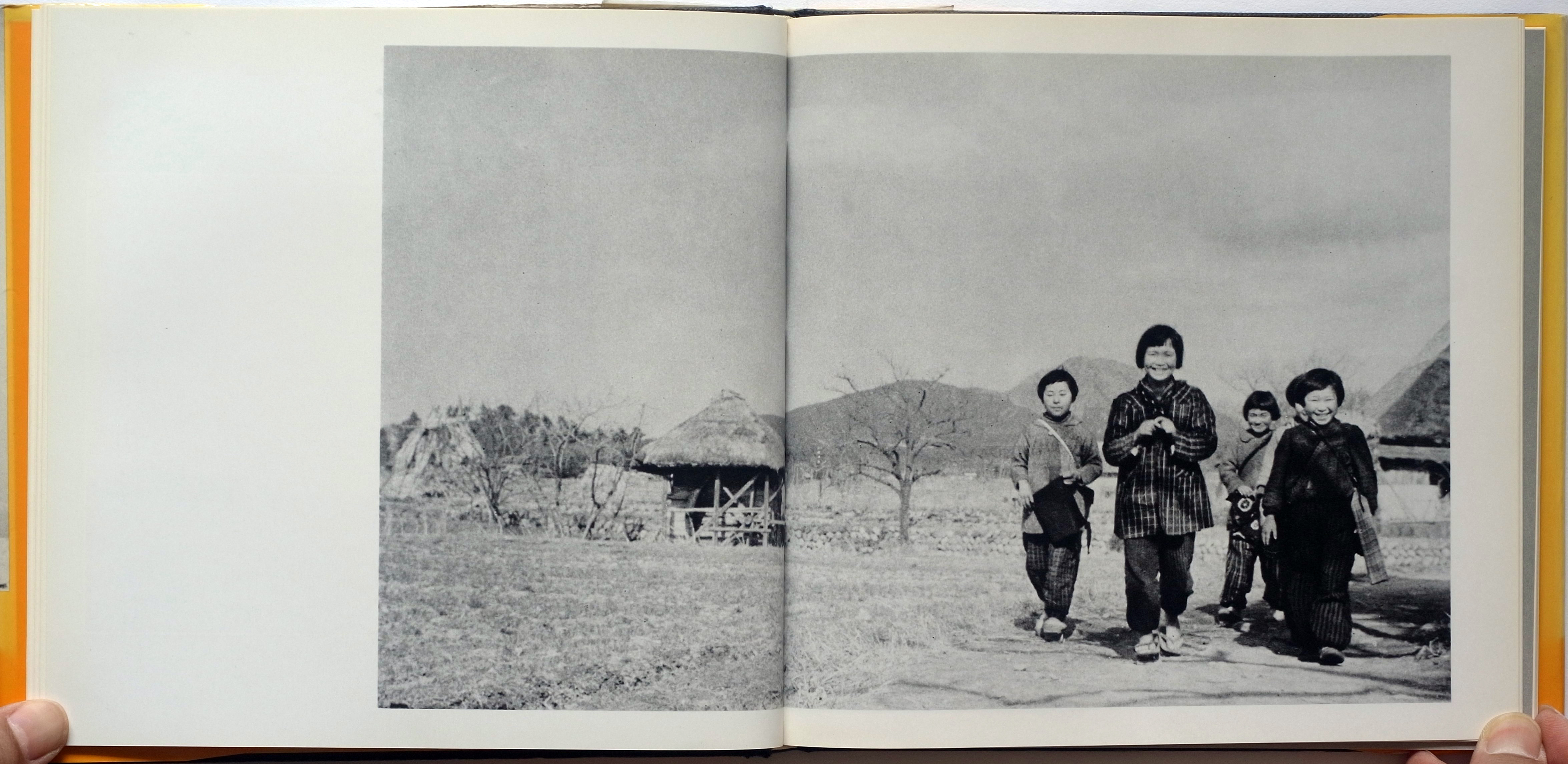

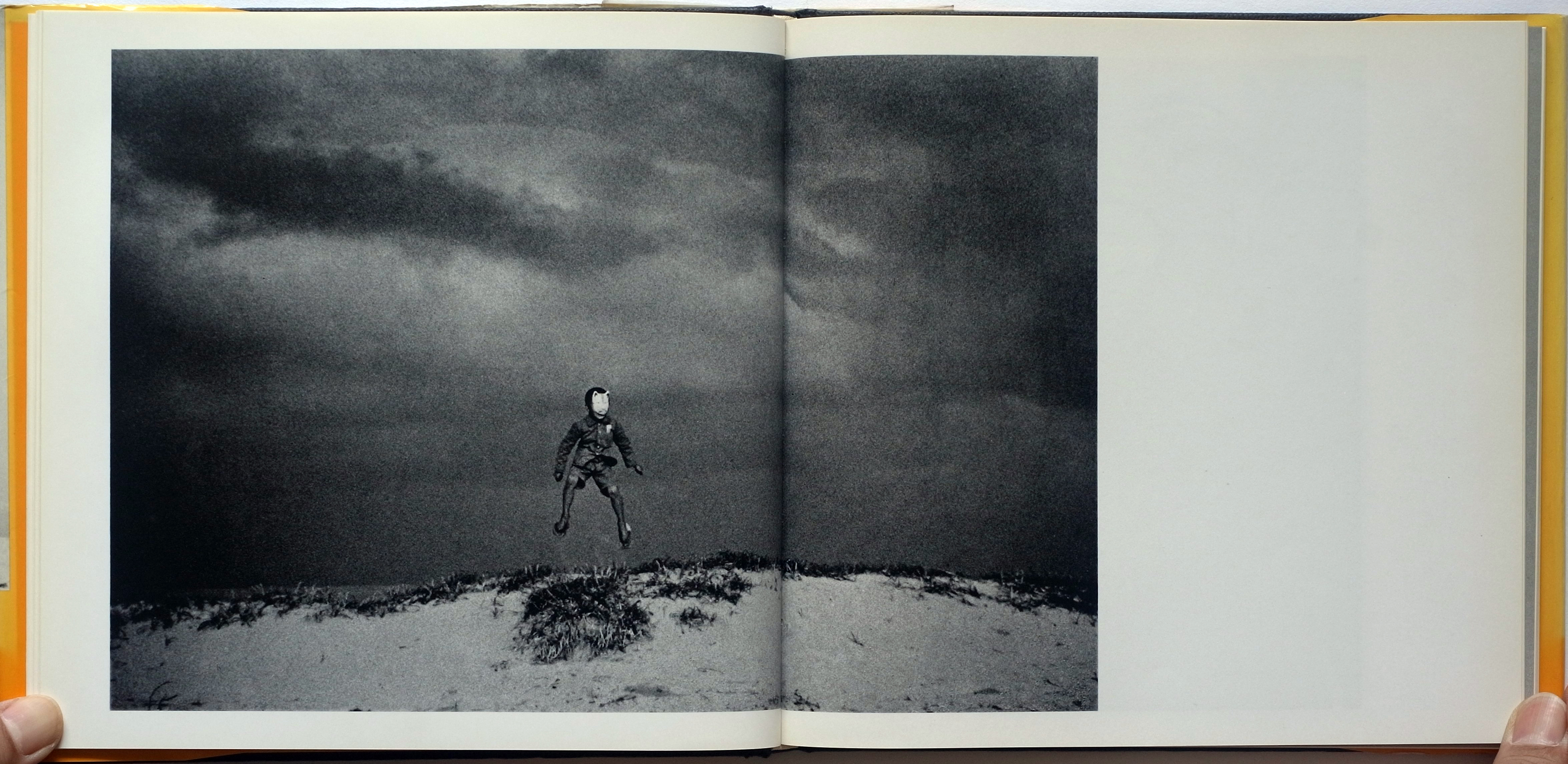

「当時、深瀬さんはカラスのシリーズをすでに撮り始めていました。深瀬さんは洋子さんと離婚したから、カラスの写真を混ぜようと。『途中でカラスを飛ばしたほうがいいんじゃないか』とぼくが言ったんですよ。山岸さんは反対したけれども、それでもできるかってことで、つくったんです」

山岸編集の『遊戯』は「屠」「寿」「戯」「冥」「母」「譜」の6章仕立てになっている。新進作家だった深瀬が取り組んできた写真をシリーズごとに章を立て、作家の紆余曲折と実験精神を紹介する構成になっている。作家はコンセプトを立て、カメラの後ろに立って「作品」をつくっているということを前提に、その作家性を腑分けするような編集なのである。

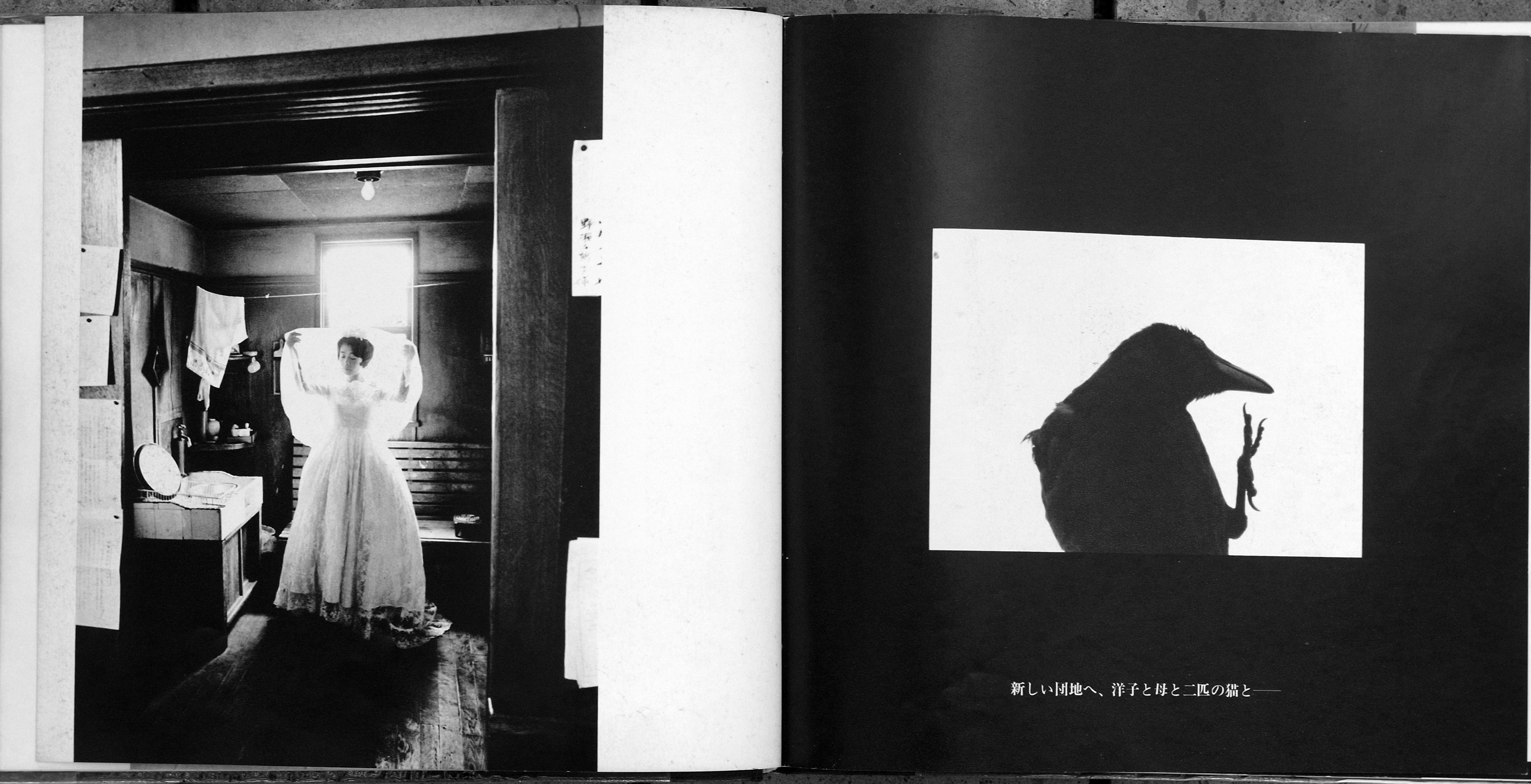

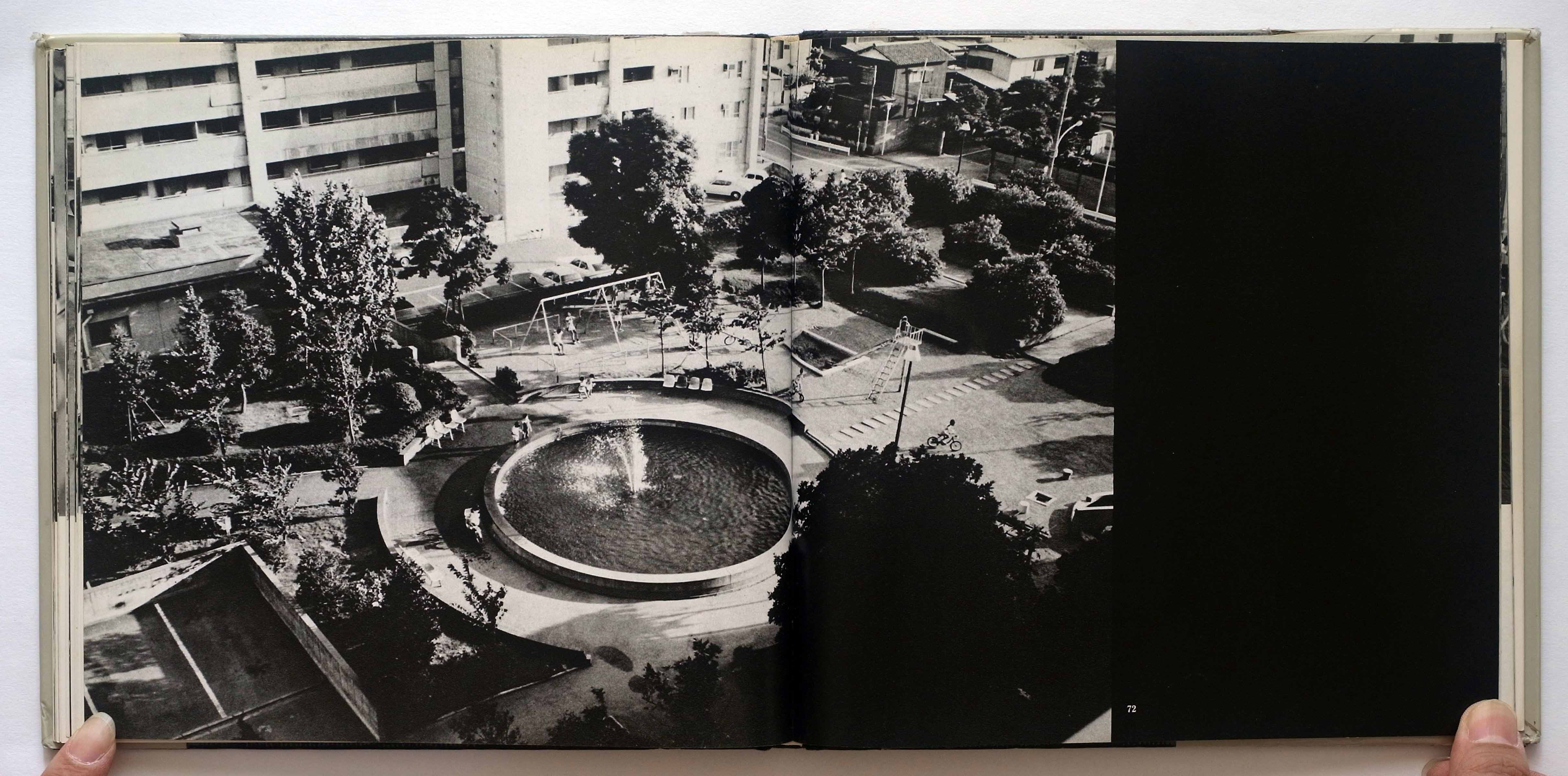

一方、『洋子』は7章立てになっており、各章の扉を黒地にカラスの写真と短いキャプションが飾っている(この写真集の中ではのちの『鴉』ではなく、まえがきの山岸章二が『烏』、写真に添えられた言葉には『カラス』が使われている)。写真家がカラスに自身を投影していることは一目瞭然で、孤独の象徴になっている。出会い、結婚、新婚生活、旅といった要素すべてに、カラスの影が差す。まえがきで山岸が2人がすでに離婚していることを明かしていることも、この写真の見方に影響を与えるだろう。編集者が作家を分析し、紹介する『遊戯』に対して、『洋子』は写真に没入し、写真家とともに時空を超えて、ある愛の始まりと終わり(の予感)を彷徨う写真集になっている。

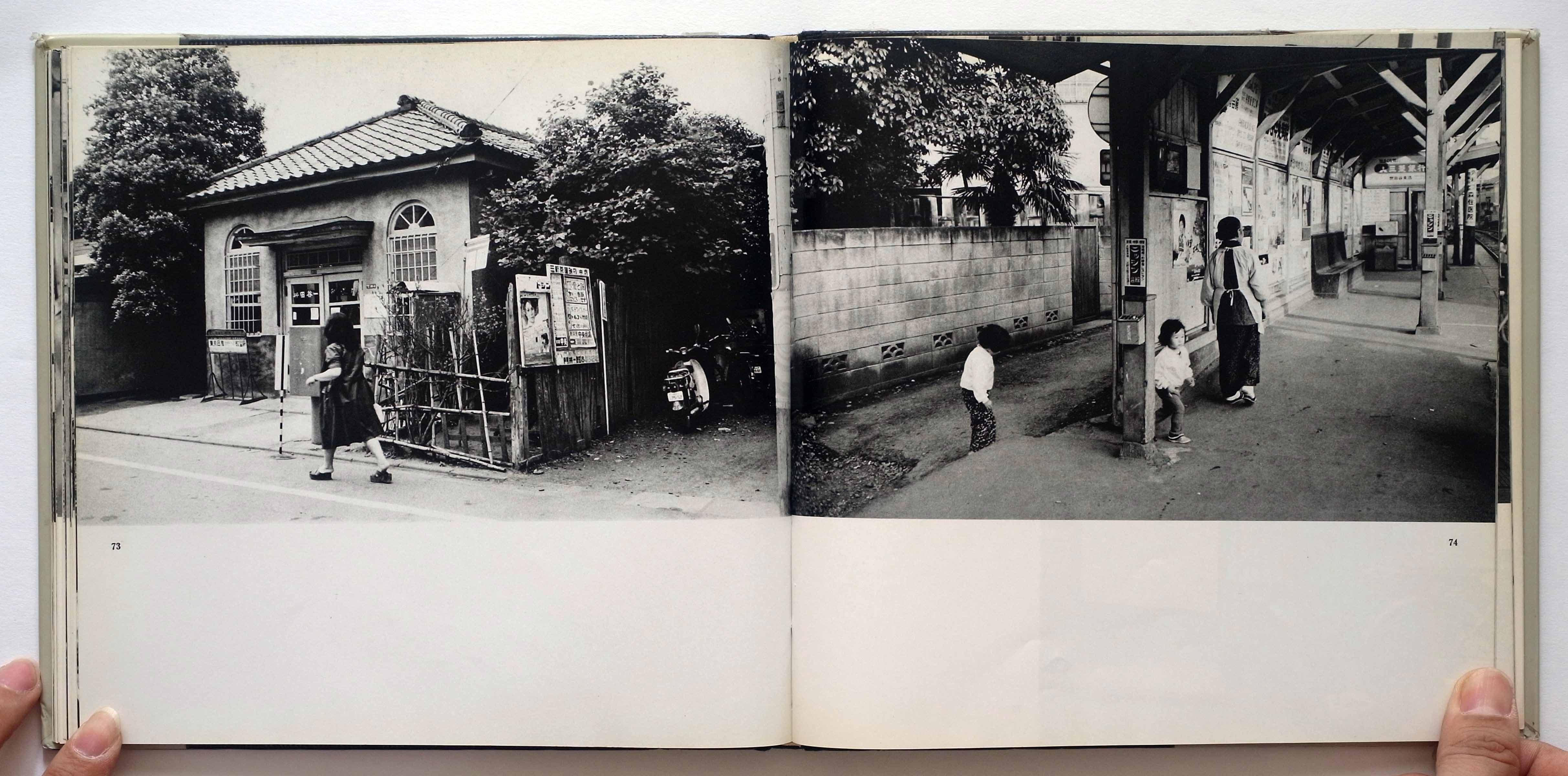

深瀬昌久『洋子』ソノラマ写真選書8(1978・朝日ソノラマ)

『洋子』の中にはのちの『鴉』はもちろん、『父の記憶』『家族』へと発展していく要素が含まれている。『遊戯』から『洋子』へ、そして『鴉』『父の記憶』『家族』へと続く深瀬の写真集に長谷川は編集者として関わり、その道行きに同道することになる。その始まりが『洋子』だった。

さて、こうして写真の編集についての言葉を拾っていくと、その言葉の中にはどうしても解けない謎が残る。しかも長谷川はもう亡いため、その真意を問うことはできない。生きている私たちが解釈するほかはない。たとえば桑原甲子雄(1913-2007)の『東京長日』(1978、ソノラマ写真選書15)についての言葉。

「桑原さんは、その前に『東京昭和十一年』つくってるでしょ。あの延長の写真を撮っているんだけど、『東京昭和十一年』は時代が撮らせた写真で、桑原さんも編集者上がりなんで、写真家としてはうまい人じゃないんですよ。写真が弱いもんで、なんとかしようと思ってぼくが全部、編集でつくったんですよ。荒木経惟さんには『これは写真家を馬鹿にしている編集者の本だな』って言われましたけれども(笑)」

桑原甲子雄『東京長日』ソノラマ写真選書15(1978・朝日ソノラマ)

トークショーなので放談に近い発言だが興味深い。「写真が弱い」「編集でつくった」とはどういう意味だろうか。

『東京長日』は独特の軽さがある写真集で、トントントンとページをめくっていける。写真の流れが実にスムーズだ。散歩している人を追いかけていくような写真のつながり、桑原が出くわした光景を追体験するような不意打ち、ページをめくるのが楽しい写真集である。

「つくった」と感じるのは自宅からの写真だ。マンションの下にある広場を写した写真が章を切り替えるように出てくる。ロバート・フランク(1924-2019)の『The Americans』(1958)における星条旗のようなものだ。風景の変化は季節の変化でもあり、写真集に流れる時間を感じさせる。ほかにも意識的な仕掛けがある。写真同士の組み合わせで異化作用を狙っている。ユーモラスな組み合わせもある。編集による演出が効いてた巧みな構成だと思う。

しかし、桑原甲子雄の写真が「弱い」ことが編集上の問題になったというのが意外だった。逆説的になるが、こうした編集が可能になったのは「弱い」写真だからであり、かえって写真編集の面白さが出ているのではないか。写っているものの平凡さ、モノクロ写真のコントラストの低さ、構図のゆるさ、ストリートスナップの緊張感のなさ。そうした要素がむしろ私には面白いのだが。

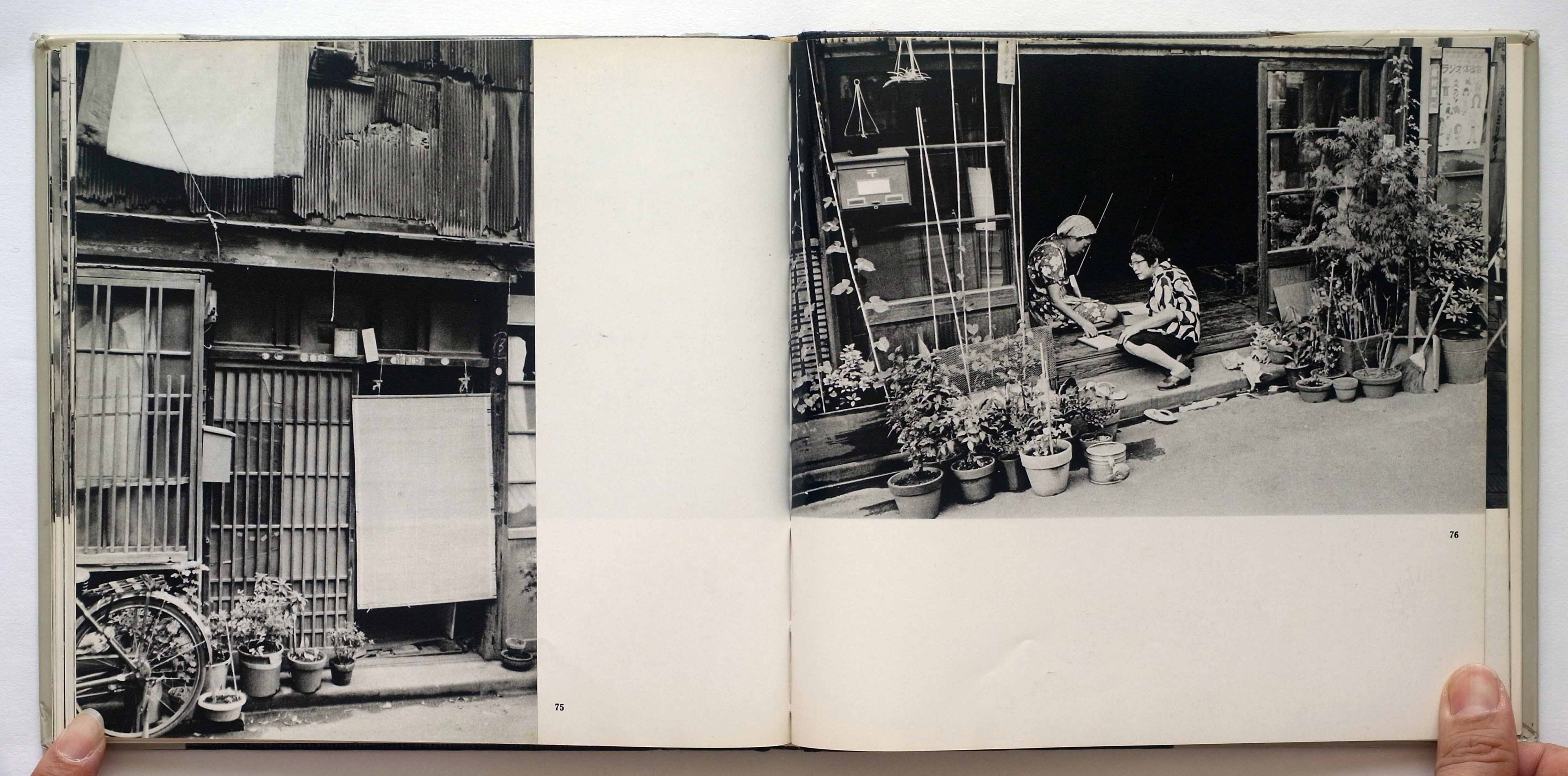

一方、対照的に「強い」写真のオンパレードが、内藤正敏(1938-)の『婆 東北の民間信仰』(1979、ソノラマ写真選書)である。民俗学者でもある内藤が東北に取材した写真だが、ページをめくるたびに迫力ある写真が現れる。「強い」写真ばかりでは刺激になれてしまい飽きそうだが、黒みのページを絶妙なタイミングで入れてくるのでリフレッシュされる。

内藤正敏『婆 東北の民間信仰』ソノラマ写真選書25(1979・朝日ソノラマ)

この写真集についての長谷川のコメント。

「内藤さんとはね、人間的には合うんですよ。仲いいんですけどね。でも写真の話になると衝突しますね。内藤さんから見ると、わたしの編集は「きちんとつくりすぎる」と。あの人はグチャグチャが好きだから」

「きちんとつくりすぎる」とは写真が整理され、見やすくなっているということのようだ。たしかに、イタコのお婆さんたちと一緒に踊りながら撮っているような写真が続くと、一転、ご神木の写真が現れる。そこから仏像や即身仏、竈神などの宗教的物体が続き、お婆さんと竈神とのツーショットから今度は盆踊りへと再び人間の世界に戻る。そこからまた地獄絵や絵馬、死者の肖像画といった平面的イメージへと展開する。実にスムーズに場面転換し、人間のイマジネーションがつくりだした世界と現実とが橋渡しされる。

内藤の好みに従い、これらの写真をすべてシャッフルしたら印象は大きく変わるだろう。内藤が現場で感じたことはそのような混沌だったのかもしれない。しかし、この編集によって読者がこの世界を飲み込みやすくなったのは間違いない。初めて内藤正敏の作品に触れる人にとって格好の入門書だとも言える。内藤がどのような関心を持って写真を撮っているか、どのような世界をうろつき、カメラを向けているのかがわかり、作家の意識の流れが見えてくる。これぞ写真編集の妙味だと言いたくなる。

ソノラマ写真選書は田沼武能の『下町、ひと昔』(1980)を最終巻として27巻で終了した。長谷川は最後の『下町、ひと昔』を1人で編集したという。

27巻で終わったのは売上げが芳しくないからだ。今も昔も写真作家の写真集は売れないのである。しかし今の常識ではだいぶ多い2000部が刷られていたそうで(今は600部程度がスタンダード。世界的にだ)、写真集は今も比較的容易に古書店で入手できる。今手にすると、手につきそうなインクの黒が印象的だ。印刷はグラビア印刷。現在、主流になっているオフセットとはそもそも違う印刷方法である。

ここまで長谷川のキャリア初期を見てきたが、なぜ写真だったのだろうかという疑問があらためて浮かび上がってくる。

大学で歴史を勉強し、ジャーナリストになりたかった青年が写真と出会い、写真集をつくるようになった。その面白さを長谷川は端的にこう述べている。

「写真集はひとつの世界をつくる、それが面白かった」

写真1枚1枚は断片だが、それを集めることで一つの世界が生まれる。長谷川はその手腕に自信を持つようになった。

しかし編集に自信を持つということは、写真の持つ表現力に頼らないという方向に向かうようだ。

長谷川は冗談交じりに「へたくそな写真を200枚持ってきて、写真集つくれって言われたら、たぶんオレが日本一うまいよ(笑)。自信あるよ」と述べている。この言葉は、桑原甲子雄の『東京長日』について、弱い写真を編集でカバーしたという旨を述べていたことと通じる。そして「うまい写真は、誰だって(編集)できるんだよ」とも。

私は、以前、写真家の大倉舜二(1937-2015)に堀内誠一についてインタビューしたときの言葉を思い出した。大倉が堀内の思い出として語っていたのが、「anan」のファッションページを撮影していたときのことだ。

思うような写真が撮れず、自信なさげに写真を出した大倉に、アートディレクターの堀内は「いつもいい写真が撮れるわけじゃないから」と優しく言い、実際にレイアウトで挽回してみせたという。たしかに写真の構成、デザイン、レイアウトで写真は変わる。編集者の場合はそれをまず構成で、次にデザイナーと協働で「演出」してみせるということだろう。

しかし、それでは写真家が「いい写真」を撮る必要がなくなってしまう。いや、その前に、そもそも「いい写真」とは何なのかという問いが存在する。

長谷川の言葉はやや極端ではあるが、写真というメディウムのある種の真実をついている。なぜなら写真には二度と訪れない瞬間を撮るという絶対性があり、その1枚が存在すること自体に価値があるからだ。その写真が「いい」かどうかはその次の問題だ。私たちが古い写真ほど価値を感じるのはそのためである。

写真の強さと弱さ。あるいは、「いい」写真と「へたくそな」写真。写真を編集するということは1枚1枚の写真の価値判断と切り離せない。では、長谷川の価値判断の基準はどこにあるのか。

今回も長くなってしまったが、ここまででようやく長谷川の写真編集者人生の半ばである。

次回は長谷川が手がけた林忠彦の『カストリ時代』、師岡宏次の『東京モダン』から、蒼穹舎の仕事、そして晩年の写真同人誌「ASPHALT」を紹介しつつ、その編集哲学の深化について検討を続けたい。

取材・資料協力:伊神洋子、藤原敦、田正彦、岡本正史

参考文献:『写真人とその本 29 /白井達男』(日本カメラ博物館 JCII ライブラリー学芸員 宮﨑真二)

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント