コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

まずはお詫びを。前回の最後で次回は鈴木清の写真集について書くとしていたが、予定を変えて、今回は1990年前後に集中的に写真集を出版していたアイピーシー(IPC)の編集者・発行人だった中川右介氏へのインタビュー(前編)をお届けする。

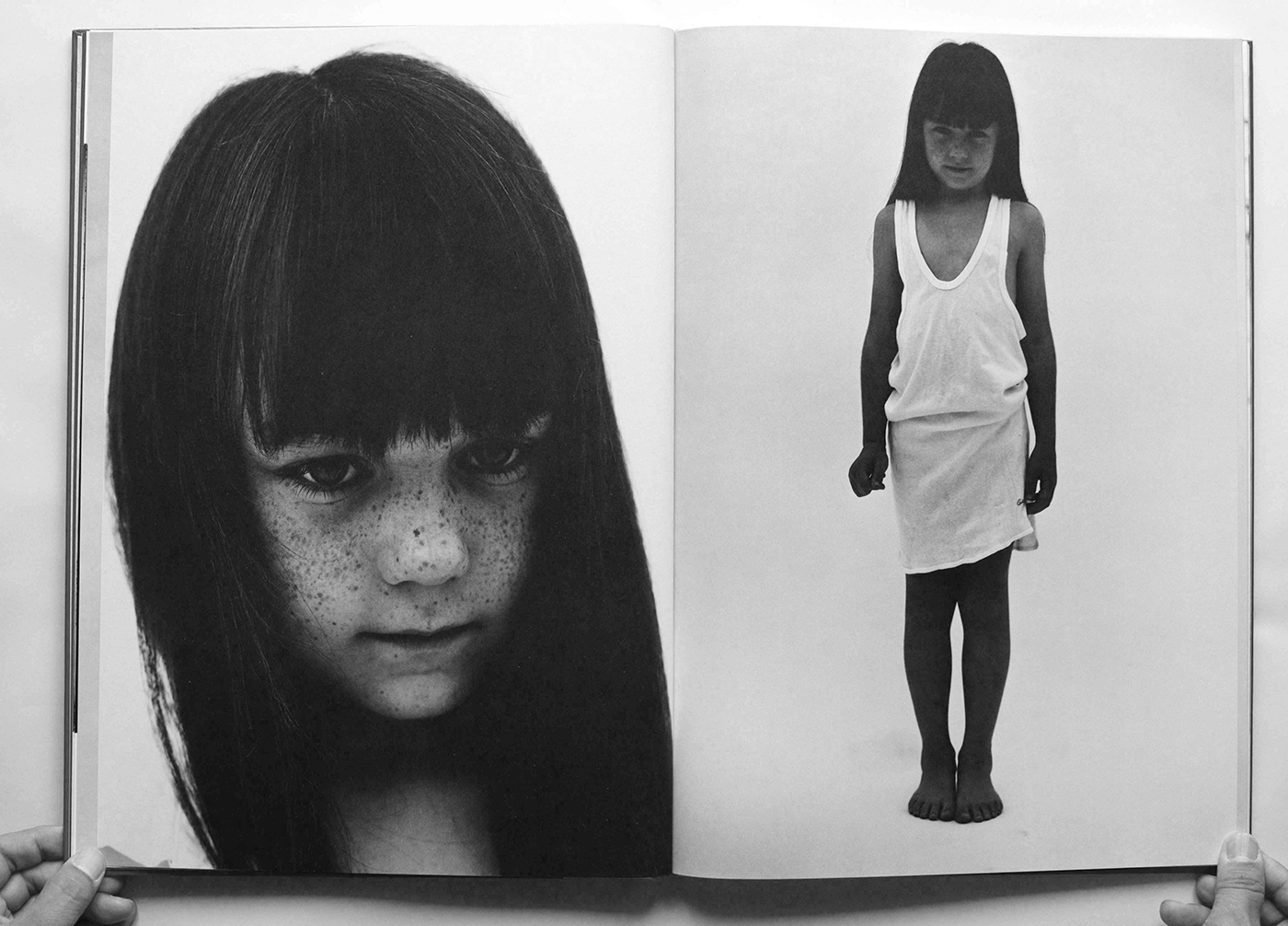

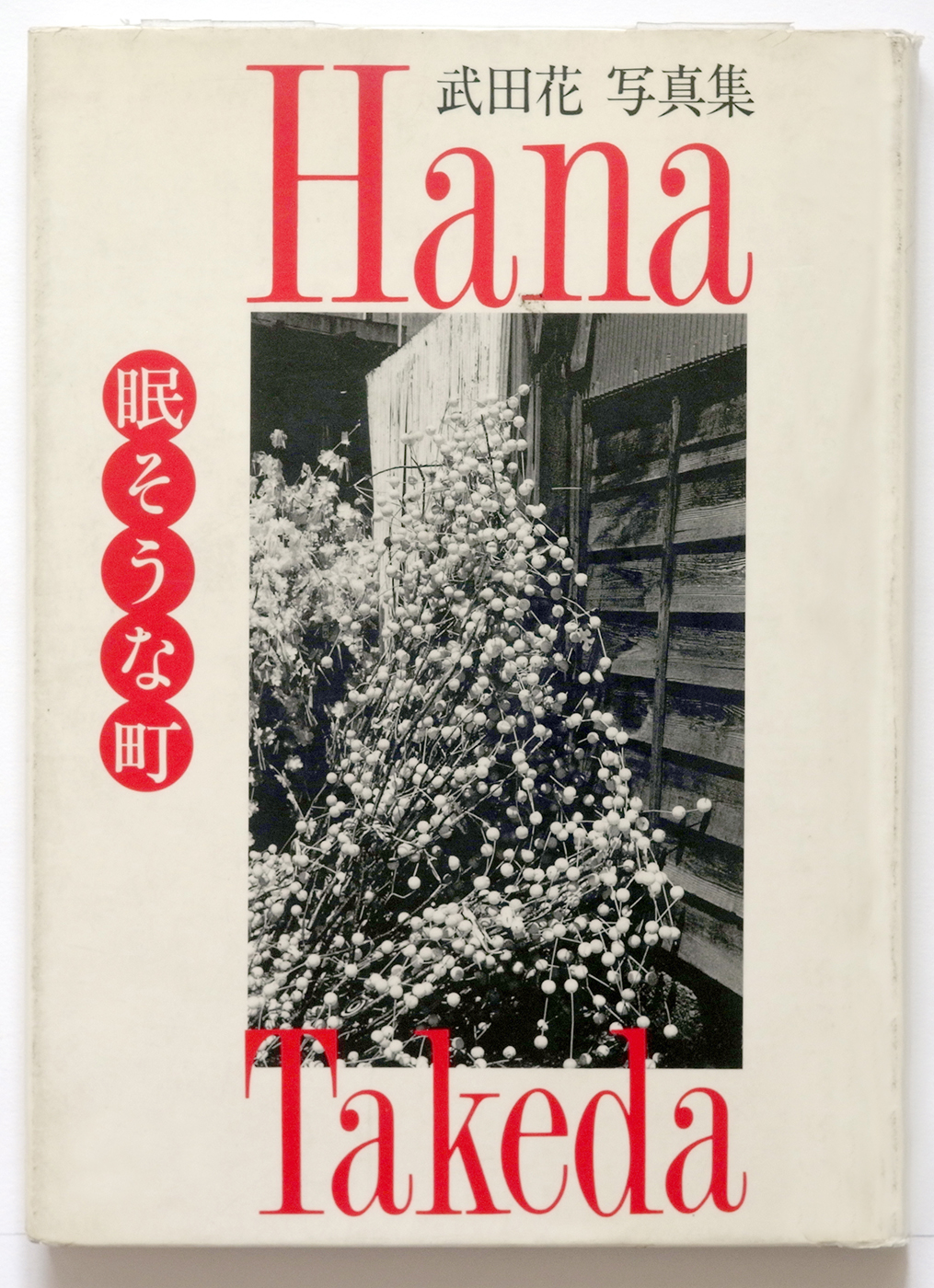

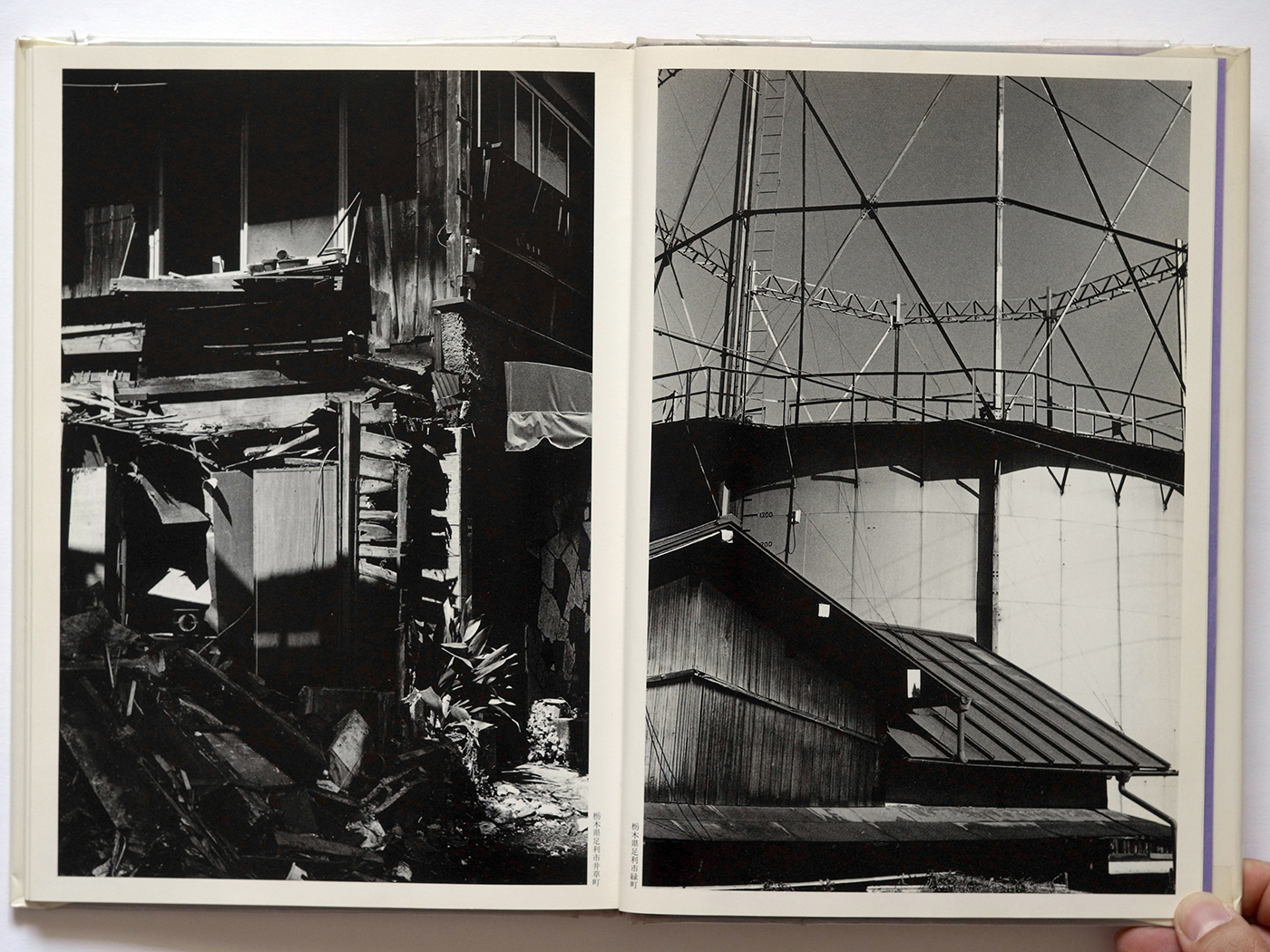

アイピーシーはずっと気になっていた出版社である。石内都の『1・9・4・7』、武田花の『眠そうな町』、高梨豊の『都の貌』、長野重一の『遠い視線』、荒木経惟の『平成元年』、深瀬昌久の『家族』と『父の記憶』など、名作写真集を何冊も出している。鈴木清の写真集『愚者の船』の版元でもある。

しかし、その全貌がいまひとつはっきりしない。ラインナップを見ても、上記の写真作家による作品のほかに、ソ連・ロシア関連の写真集あり、海外に取材したドキュメンタリー写真あり、自然風景写真ありで、特色があるようなないような。

とはいえ、まったくの謎の出版社だと思っていたわけでもない。アイピーシーの編集責任者だった中川右介氏がのちにアルファベータという出版社を興し、中古カメラ店でおなじみだった小冊子「カメラジャーナル」や『間違いだらけのカメラ選び』を始めとする田中長徳氏の一連のクラシックカメラ本、クラシック音楽の本を出版していたことは知っていた。その後、中川氏が評論家に転じ、クラシック音楽、歌舞伎、映画、ドラマなど芸術と芸能をまたいで多数の著書を書かれていることも存じ上げていた。

しかも私は中川さんがアルファベータの編集・発行人だった時代に何度かお目にかかっている。印象に残っているのは田中長徳さんのご自宅で開かれた、隅田川の花火大会を見る会でご一緒したことだ。中川さんは物静かな青年社長という印象だった。しかし会話した覚えはない。その場ではみな、田中長徳氏の話を傾聴していたのだと思うが、その当時は、私も聞きたいことがあるほどアイピーシーの写真集を見ていたわけではなかった。

私の心配は杞憂に終わり、こうしてインタビューさせていただいた。あれから20年以上たっての再会である。

私が危惧していたのは、中川さんにとって写真集を出していた時代を語りたがらないのではないか、ということだった。中川さんは80冊を超える著書があるが、写真、写真集についての著書はない。

アルファベータで編集者と著者としてクラシックカメラについての本を多数書いていた田中長徳氏は、しばしば著書の中で中川氏のことを、カメラに興味のない編集者として描写している。だからもともと写真にも興味がなかったのかもしれない。しかし、では、なぜ写真集を立て続けに出していたのだろうか。

本稿は中川氏へのインタビューと、アイピーシーの写真集を手がかりに構成している。

以下はこれまでの本連載と同じく敬称略で進めたい。

アイピーシーとはそもそもどのような出版社なのだろうか。

実は写真集は刊行した本の一部にすぎない。もともとは中川の実父、藤岡啓介(1934-)が1973年に立ち上げた「インタープレス」といった。同社は雑誌「工業英語」で始まった出版社で、その関連の書籍も刊行、日本初のコンピュータを利用したデータ処理・組版による『科学技術25万語大辞典』では1983年に日本出版翻訳文化賞を受賞していた。さらに、中川の祖父にあたる藤岡淳吉は、戦前に共生閣という出版社を興し、発禁覚悟で社会主義関係の本を出し、実際、発禁になり倒産。その後は聖紀書房民族主義の本を出していたが、国策の企業統合で数社がまとまってできた彰考書院の責任者になった。彰考書院は敗戦直後の1945年12月に、幸徳秋水・堺利彦訳のマルクス・レーニン『共産党宣言』を出して、ベストセラーにしたという。

彰考書院は、中川の父・藤岡啓介が継いでからの1950年代後半には、澁澤龍彦の『マルキ・ド・サド選集』全3巻を出し、それを最後に倒産した。藤岡啓介と澁澤龍彦との関わりについては、三島由紀夫が自決した1日を百数十人の関係者、同時代人たちの記録をもとに再構築したノンフィクション『昭和45年11月25日: 三島由紀夫自決、日本が受けた衝撃』(幻冬舎新書、2010)に中川自身が書いている。

「澁澤龍彦が有名になる前です。どうも時代に早過ぎるのが、うちの家系の伝統ですね」

藤岡啓介はその後、技術系の出版社に勤務し、1973年に独立してインタープレスを興した。

「共生閣が続いていれば、創業100年になっていたんですが、何回も倒産しています」

中川は1985年に大学を卒業し、インタープレスに入社した。87年に同社がInter Press Corporationの頭文字をとって「アイピーシー」に社名変更したのと同時に、取締役編集長になった。27歳だった。多いときで社員20名ほどの会社だったと中川の著書『世襲 政治・企業・歌舞伎』(2022、幻冬舎新書)のあとがきにある。

アイピーシーが最初に出版した写真集は、ヤマグチゲン写真集『Pictures』。1987年11月15日に初版発行されている。奥付には中川が編集・発行人とあり、編集長になってすぐの企画だったことになる。

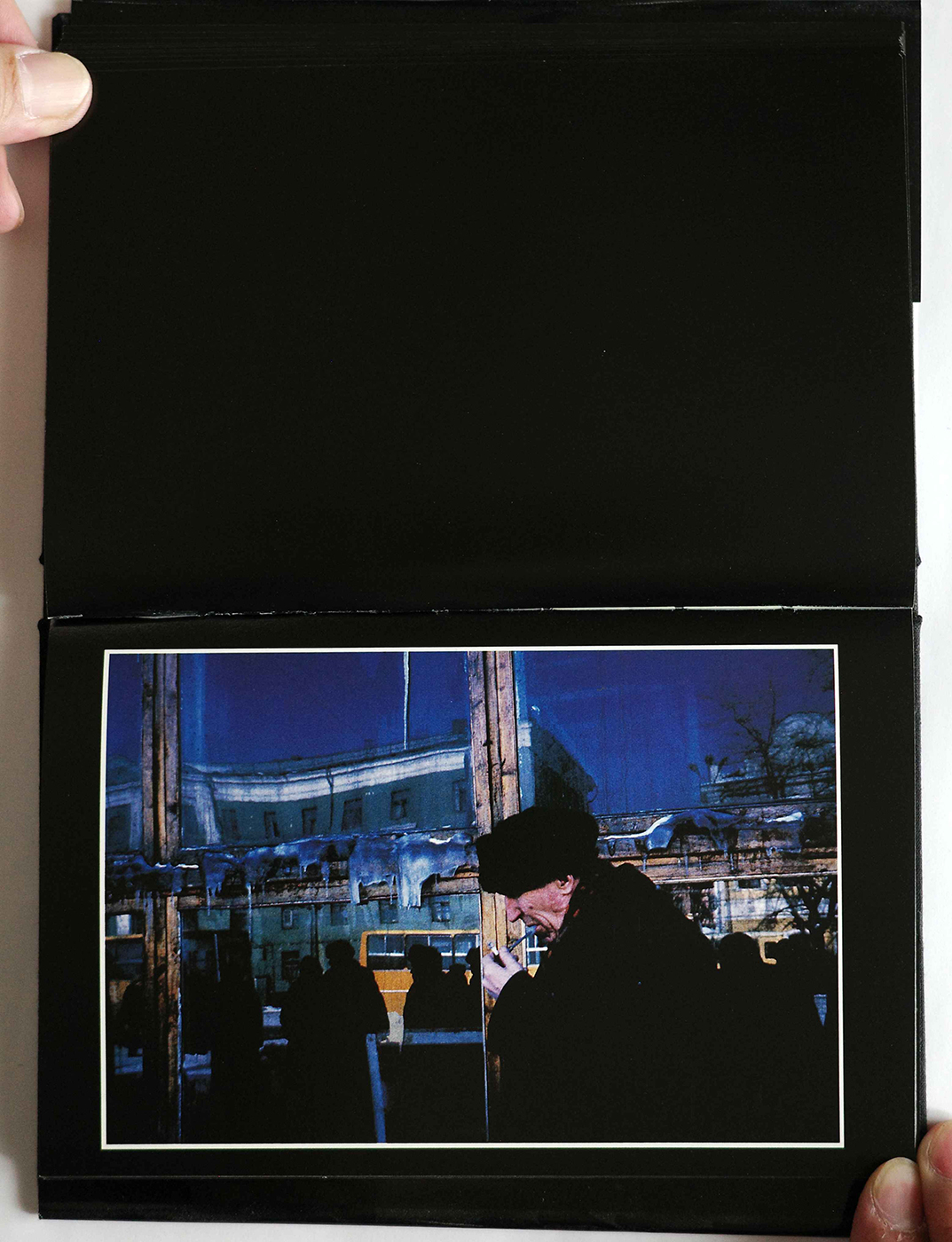

ヤマグチケン『Pictures』(アイピーシー、1987)

「『Pictures』を出したきっかけは偶然です。弟がシベリア鉄道でソ連に旅行に行った時、たまたま写真家とデザイナーの一行と一緒になったそうなんですよ。その中にヤマグチゲンという写真家がいて面白いやつだと。それで興味を持って、日本に帰ってきた彼と会ったんです」

ヤマグチゲン(1963-)は当時二十代半ばの新進写真家だった。大阪芸術大学在学中の1985年に個展「IMPRESSION」をニコンサロン(新宿・大阪)で開催。大学を卒業した1986年に個展「再見」をニコンサロン(銀座・大阪)を開き、その翌年に最年少で日本写真協会新人賞を受賞している。

中川はヤマグチの活躍を知らなかった。しかし目の前に広げられた写真に新鮮な魅力を感じた。

「彼はその時点で写真集は出してなかったんですが、ポストカードを印刷していたんです。あまり見たことのないタイプの写真ではあるし、ソ連、中国を撮っていて題材も面白い。じゃあ、写真集を出してみようかと。すべての間違いはここからです(笑)」

「弟」とは4歳年下の作家、中川文人(1964-)。この時のシベリア鉄道の旅行を振り返ってnoteに書いている(「池田伸哉写真集「ソビエト社会主義共和国連邦の冬」)https://note.com/josephandleon/n/nb00449acb815)。ヤマグチに同行した池田伸哉(1964-)もソ連の写真を1冊にまとめているのだ。

ヤマグチゲンの『Pictures』は、193×130mmという写真集にしては小さな判型の本だ。縦に本を開くと、黒地に白抜きの「INTER PRESS CORPORATION PRESENTS」という文字だけのページが現れる。映画のスクリーンをイメージしているのだろう、黒地に写真がレイアウトされている。

「これが、素人の恐ろしさ(笑)。写真印刷の知識がないからこそですよ。黒地もスミ一色ではなく、シアン、マゼンタ、イエローも100%乗せてあって、これが印刷のときに、大変なことになった。写真が周囲の黒にひっぱられて、黒くつぶれてしまうんですよ。いい色になるまでだいぶ紙を無駄にした。それでも、ヤマグチゲン氏は気に入らなくて、なだめた覚えがあります」

写真集は三部構成になっていて、これまでヤマグチが個展で発表した写真にソ連の写真が加えられている。「IMPRESSION」はユーゴスラビア(1984)、「再見」は中国(1985)、「CCCP」はソ連(1986-87)に取材した写真である。いずれも冷戦下の社会主義国だ。ユーゴスラビアと中国はソ連陣営に与していなかったから、三つの異なる社会主義国家に取材した作品ということになる。冷戦下における社会主義国の情報は乏しく、ベールの向こうにあるもう一つの世界だった。

写真は増感現像処理をしているのだろう。コントラストの高いカラー写真である。ざらついた表面がここではないもう一つの世界への想像力を刺激する。フィルターワークのような均整の取れた画面ではない。考えるよりも先に直感で目の前の現実に体当たりしていくような力強さがある。

このようなカラー写真表現は2000年代のLOMO(奇しくもソ連製のコンパクトカメラだ)や、LOMOが火付け役となったトイカメラブームを先取りしている。現代ならフィルムカメラ特有の「エモさ」を感じる読者もいるだろう。

私が『Pictures』を買ったのは出版から少し遅れて1991年か92年だったと思う。「Bart」という集英社のビジュアル雑誌で北朝鮮が特集され、ヤマグチゲンが北朝鮮で撮った写真が掲載されていたのだ(1991年11月11日号「北朝鮮 最後の赤い帝国のベールを剥ぐ」)。その前にも別の雑誌でヤマグチの写真を見ていたような気もするのだが、ともかく、その写真の印象が強く写真家の名前を覚え、書店の店頭で『Pictures』を見つけて買ったのである。

中川曰く、写真集は売れなかったとのことだが、私の手元にあるのは第二刷である。少なくとも初版は売り切ったのだ。

「たしかに、一時的には在庫がはけて、注文がきていたんで増刷したんですが、そのあとで返品がどっときて、結局、最初に刷った部数も売れてないです。返品制度の恐ろしさ」

『Pictures』には四つ折りのリーフレット「ヤマグチゲン写真集付録」が挟み込まれている。これまでに雑誌などに掲載されたヤマグチゲンの写真展の評論やコメントが掲載されている。三木淳(写真家)、赤羽建美(作家)、佐藤明(写真家)、飯沢耕太郎(写真評論家)、玉田顕一郎(写真編集者)、操上和美(写真家)。そして書き下ろしで長谷川祐子(キュレーター)といった豪華な顔ぶれだ。中川自身も編集後記を寄せ、ヤマグチの写真の印象をこう書いている。

「さっそく写真を見せてもらった僕は、その一枚一枚が映画の一場面であるかのような、物語性に溢れる彼の写真が、一目で気に入ってしまった。(中略)僕はその写真を自分のものにしたいというだけの理由で、これを本にしたくなった」(「ヤマグチゲン写真集付録」)

中川はここで自分のことを「今までに松田聖子の以外は写真集など買ったこともない人間なのだ」と書いている。インタビューでも写真集はほとんど見たことがなかったと言っていた。荒木経惟や篠山紀信の名前は知っていても、実物は見ていなかったと。ヤマグチが写真界の有力な新人写真家だと知り驚いたそうだ。

中川にとって写真集をつくるのは初めてだ。判型やデザインのアイディアはヤマグチが出した。デザインはヤマグチの友人でシベリア鉄道の旅に同行していた武蔵野美術大学の学生だった岡部裕介が行ない。印刷所はヤマグチの紹介だった。

写真集本体にはプロフィールと三部のタイトルが入っているだけ。中川自身がこの写真に文章は必要ないと考えたからだが、それでは不親切だとリーフレットを挟み込むことにした。料金受取人払の読者カードが挟み込まれ、送るともれなくヤマグチゲンのポストカードがプレゼントされるという特典もあった。

写真集、それもアイドルの写真集のような被写体をアピールするものではない、写真家の「作品」としての写真集をどう売るか。メディア戦略も必要だった。

「写真界に知り合いはいないから、『アサヒカメラ』などのカメラ雑誌の編集部に見本を送りました。誌面で紹介してほしいと。それ以外では、あの頃『マスコミ電話帳』っていうのがあって、写真評論家というカテゴリーがあったので、そこに載っていた人たちにも送りました」

「マスコミ電話帳」という言葉を久しぶりに聞いた。文字通りマスコミ関連会社とフリーランスの個人の連絡先を集めたもので、広告関連企業や企業の広報宣伝部の必携本だった。調べてみると2021年版までは出ていたようだ。「電話帳」という言葉に隔世の感がある。

『Pictures』は『アサヒカメラ』などのカメラ雑誌、写真評論家などのもとに届くことで写真界に認知された。

「最初に『アサヒカメラ』が取り上げてくれました。その記事を見てタマケン(玉田顕一郎)さんが連絡してきて『写真集を本気で出す気があるのか』と。『考えてますよ』と言ったら、『じゃあ、ちょっと来い』と言って、銀座にあった事務所に呼ばれたんです」

玉田顕一郎(1929-1994)は『Pictures』のリーフレットにもコメントが引用されている写真編集者だ。戦後のリアリズム写真を牽引した雑誌社「アルス」を振り出しに、ミノルタの伝説的な広報宣伝誌『ロッコール』の編集長、今も続く「コマーシャルフォト」の創刊編集長を歴任。大手広告代理店の東急エージェンシーに籍を置いたこともある。東京フォト企画という個人事務所を立ち上げ、写真集の編集を94冊、写真ギャラリー「ミノルタフォトスペース」の展覧会企画を458展を手がけた。写真評論家の重森弘淹とともに東京綜合写真専門学校の設立に関わり、商業写真の講座を持つなど教育にも携わった。日本写真史にちょくちょく名前が出てくる大物編集者である。

「『Pictures』の次に出した『縮れ毛のパラダイス』はタマケンさんの企画。アイピーシーが出した全体の三分の一くらいはタマケンさんの編集じゃないかな」

玉田顕一郎はどんな人物だったのか。65歳で急逝した玉田の追悼冊子『玉田顕一郎の仕事』(企画・編集 東京フォト企画、1995年)に寄稿した写真家の言葉を拾ってみると「玉田さんは直感の人だ、ノリの人だ。ぼくにとっては玉田さんの勘はすべて当たっていた」(篠山紀信)、「玉田先生は、写真と遊ぶことを教えてくれたひとである」(土田ヒロミ)、「忘年会で日本人ダンサーとベリーダンスを踊っている玉田さんを見たことがある。こういうはしゃぎ方が妙に似合う人だと思った。なんだか華やかな雰囲気があった」(武田花)。

中川の印象も「昭和のマスコミ人」とのことで、押し出しがよく面倒見のいい親分肌の人物だったようだ。おそらく玉田は写真集を出版する意欲のある会社を見つけて、ここぞとばかりに企画を売り込んだのであろう。

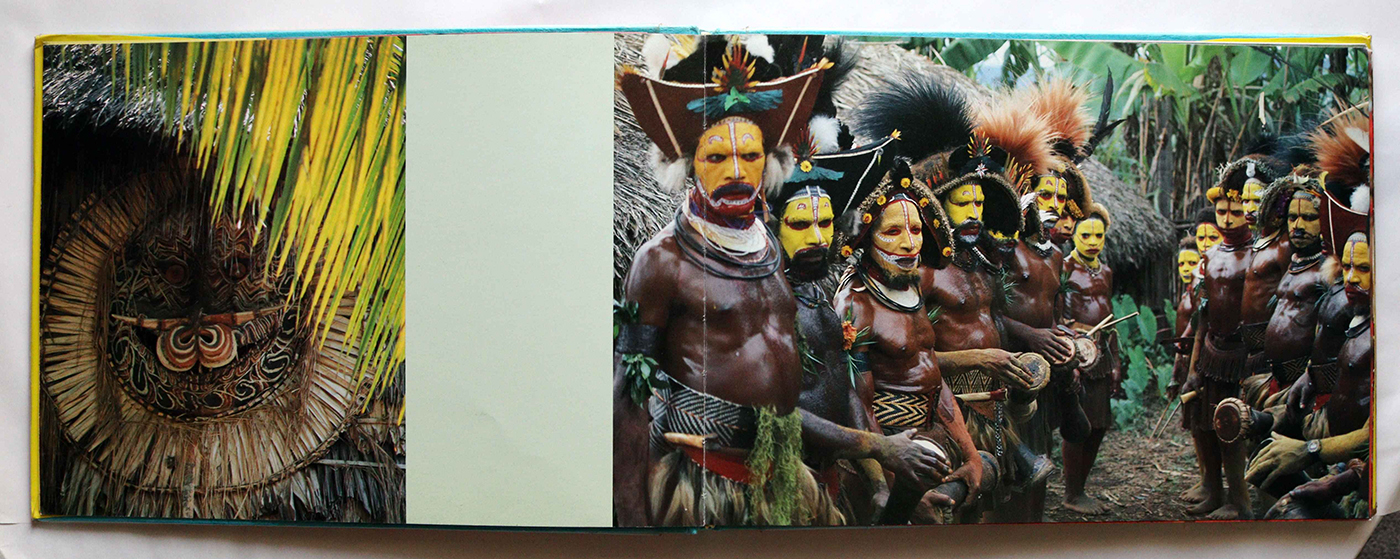

中川は『Pictures』の5カ月後、1988年4月に玉田が企画した写真集を出す。『縮れ毛のパラダイス パプアニューギニアの祝祭—森田貢造写真集』である。

ヤマグチケン『縮れ毛のパラダイス パプアニューギニアの祝祭—森田貢造写真集』(アイピーシー、1988)

『縮れ毛のパラダイス』は副題の通り、写真家の森田貢造(1957-)がパプアニューギニアに二度取材して撮影されたもので、当地の文化、習俗を紹介している。すべての写真にではないがキャプションもあり、パプアニューギニアの地理や生活についてのテキストも添えられている。「縮れ毛」とはマレー語の「パプア」が意味する言葉であり、ニューギニアはアフリカのギニアにニューをつけたものだとこの写真集で初めて知った。

バブル期は空前の円高でもあり、日本人が盛んに海外に出るようになった時期でもある。しかし、それから36年たった今でも、パプアニューギニアには秘境のイメージがある。日本の写真家が撮影した写真としては珍しかっただろう。しかしこの写真集だけを見ると唐突の感は否めない。森田はその後、舞台写真を中心に活動している。海外に取材した写真集はこの1冊で終わったようだ。

森田は篠山紀信(1940-2024)の助手経験のある写真家で、これが初めての写真集。篠山が文章を寄せている。玉田はAD(アート・ディレクター)とクレジットされている。

玉田と篠山の関係は深い。玉田は日大芸術学部写真学科の学生だった篠山の写真に目を留め、編集長を務めていた「コマーシャルフォト」に掲載している。篠山の雑誌デビューであり、写真家を志す気持ちをたしかなものにする経験になった。篠山が大学在学中にライトパブリシティを受験したのも、ミノルタのCMに出演したのも玉田の勧めだったと、玉田の追悼冊子『玉田顕一郎の仕事』に篠山自身が書いている。

『縮れ毛のパラダイス』刊行の二カ月後には『常葉雅人 南アフリカ写真集 African and Afrikaner』が出ている。この写真集に玉田のクレジットはない。ADは奥田邦年とクレジットされている。

「これが、僕が自分で編集した最初の本になるのかな。奥田さんは、当時、辞典などの装丁を頼んでいたデザイナーで、たしか、奥田さんが『知り合いに写真家がいる』と紹介してくれたんだと思う。3人で集まって、写真を選んで順番を決めた記憶があります」

その2カ月後には『モルフェー : 花の形態誌 佐々木崑写真集』が出ている。佐々木崑(1918 - 2009)は昆虫写真の大家だ。木村伊兵衛の助手だったことでも知られていて、写真界に顔が広い。この写真集は玉田のプロデュースである。

写真家の第一写真集が三冊続いて、ようやく実績のある有名写真家の登場である。売ることを考えれば著名な写真家から始めたほうがいいように思うのだが、企画を採用する基準はあったのだろうか。

「いや、ないですね。最初の頃は、ほとんど言われるまま。写真集は売れないことがわかってきたから、だんだんと、これはちょっと、となっていきましたが」

写真集は文字だけの書籍に比べてお金がかかる。写真の再現にこだわれば紙は高級になり、カラー写真は製版代もよけいにかかる。写真を大きく見せようと判型が大きくなり、保存性を考えればハードカバーになる。写真集はアートブックとしての側面もあるから、デザイナーが張り切ってカバーに特色インクを使ったりもする。

父親が社長とはいえ、編集責任者としてはコストと売上げのことも考えないわけにはいかないと思うのだが、コストのかかる写真集を立て続けに出したのはなぜなのか。

「写真集をつくってみて、写真に興味が出てきたことが一つ。あとは、ふだんの仕事が技術関係の本で、しかも辞典が多かったんです。写真集は字が少ないでしょう。校正がラクだなと(笑)。景気がよかったこともあるでしょうね。社長の父親もやってみるか、と了解してくれました」

アイピーシーが写真集を出していた1987年から1992年は、バブル景気と重なっている。内閣府の景気動向指数によると、1986年12月から1991年2月までの51カ月間がバブル景気に相当する。

私はこの時期に東京で大学生だった。割のいいアルバイトがあったくらいで直接の恩恵は受けなかったが、社会全体に活気があったことは間違いない。良くも悪くも、とりあえず新しいことをやってみようというムードがあったのだ。

売れるか、売れないか、という判断の根拠が曖昧でも許された。現在のように大量のデータを参照することはなかった。当時もマーケティングという概念はあったが、今思えば素朴なもので、読者カードで読者のプロフィールを集めたり、リサーチ会社がインタビューやアンケートを採る程度だった。

中川から提供してもらったアイピーシーの写真集一覧を見ると、奥付の発行日ベースで1987年11月から1992年2月まで、わずか4年3カ月年の間に60冊の写真集を出している。かなりのハイスペースである。

とはいえ、アイピーシーのラインナップを見ると、景気がよかったからノリで出した、というあだ花的な写真集が並んでいるわけでもない。

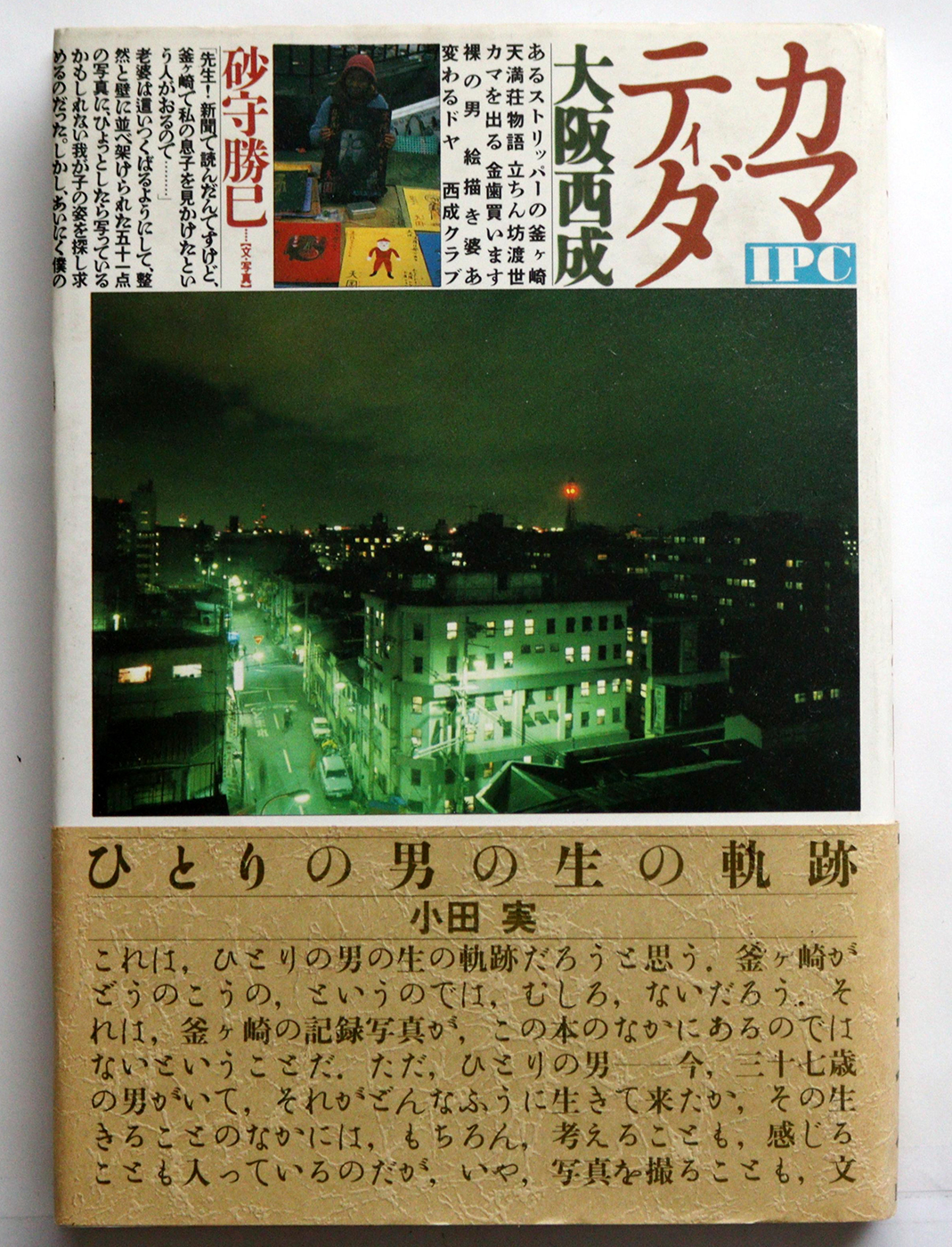

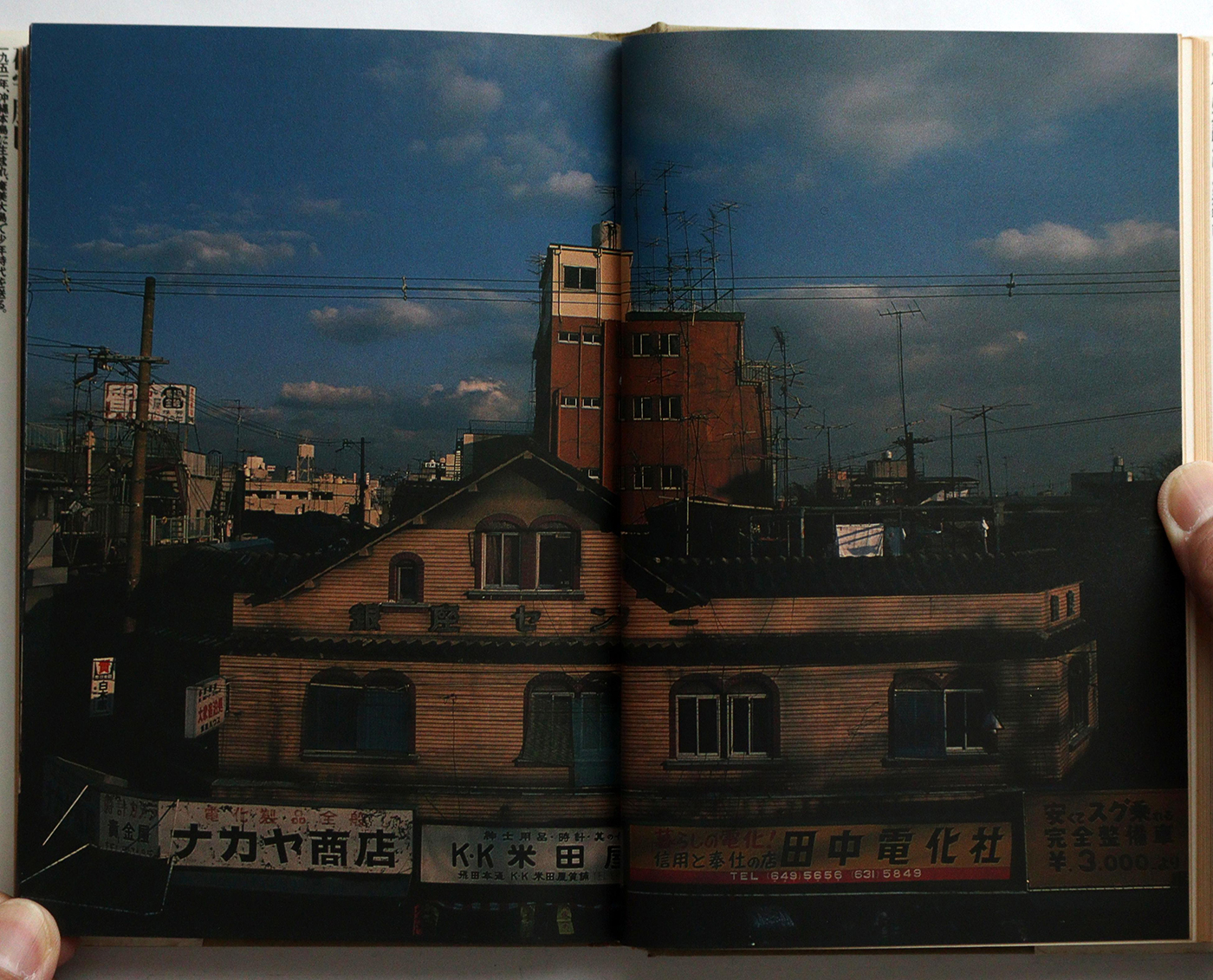

たとえば、『カマ・ティダ 大阪西成』(1989年1月)。大阪の労働者の街、釜ヶ崎を写真と文章で描いた本で、今見ても(読んでも)写真も文章も古びていない。のちに写真集『漂う島 とまる水』で土門拳賞を受賞する砂守勝巳(1951 - 2009)の最初の著書である。

同じ月に瀬戸正人(1953-)の最初の写真集『バンコク、ハノイ 1982‐1987』も出ている。瀬戸も木村伊兵衛写真賞など写真賞をいくつも受賞する写真作家になる。この写真集は木村伊兵衛写真賞の最終候補にも挙がり、1989年(平成元年)の日本写真協会新人賞を受賞している。

「砂守さんと瀬戸さんは、タマケンさんではなく、長谷川明さんの紹介です。『Pictures』を出した時に送った写真評論家の一人で、すぐに連絡をくれたんですよ。砂守さんは長谷川さんが印税は要らないから出してくれよって。瀬戸正人さんの写真集もそうですね」

『カマ・ティダ 大阪西成』の奥付には、編集 長谷川明、釘書設計 府川充男、前田成明とある。長谷川明(1949-2014)はこの連載で紹介した写真編集者であり、写真評論家。府川充男(1951-)は著名なタイポグラファーで、写植時代から文字づくりにこだわってきた。長谷川が編集長を務めた1冊だけの雑誌「リベルタン」(1982年、朝日ソノラマ)でも協働している。前田成明は当時は写植オペレータ−、組版設計者だったが、その後、写真家になる前田せいめい名義で東日本大震災後の被災地の取材を行なっている。

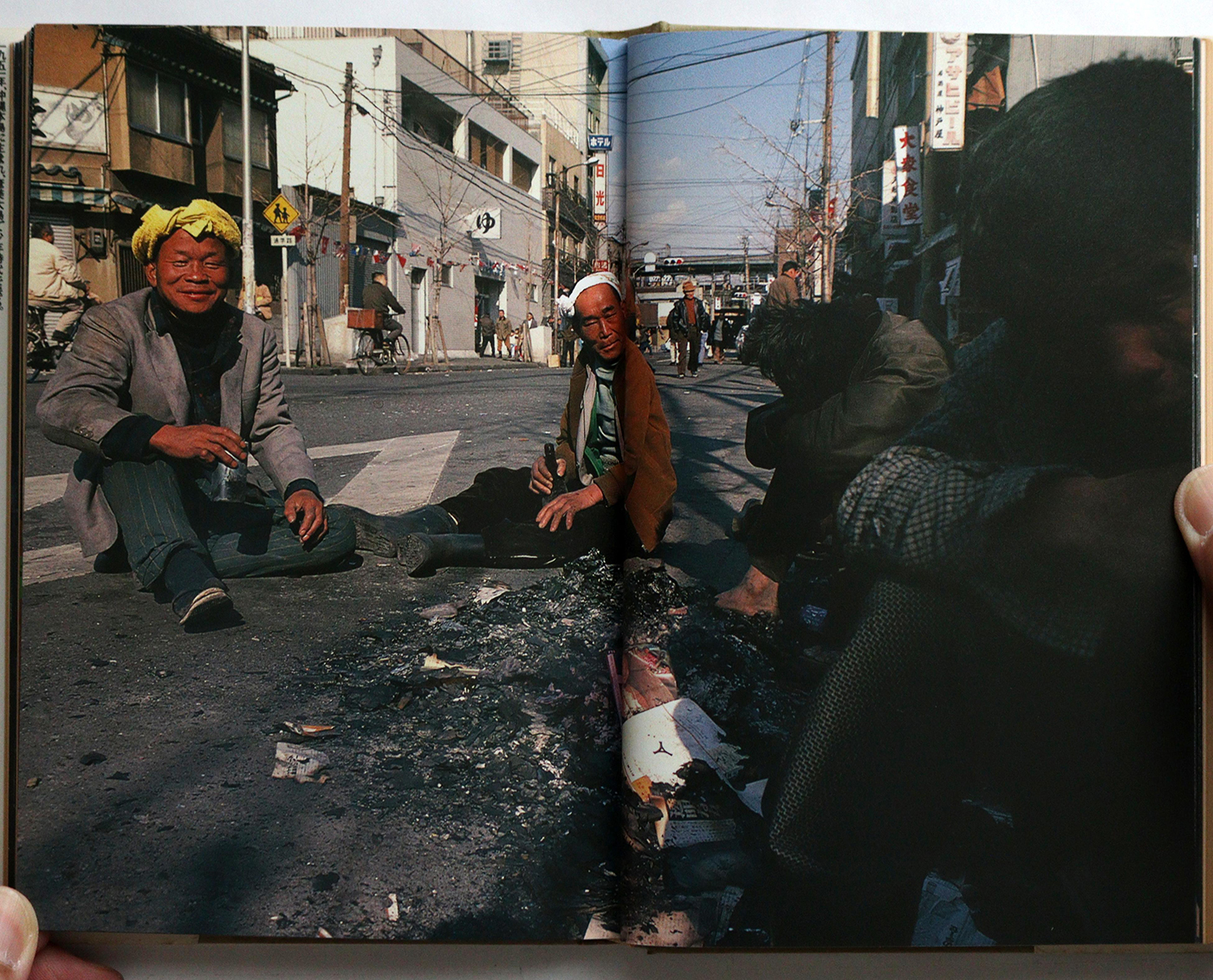

砂守勝巳『カマ・ティダ 大阪西成』(アイシーピー、1989)

砂守が釜ヶ崎を撮るきっかけになったのは、この写真集が出る10年前、1978年に釜ヶ崎の被爆労働者が援護法制定を求めて集会を行なうという新聞記事だった。釜ヶ崎に足を運び、「釜ヶ崎原爆被爆者の会」の主宰者を訪ねると、ドヤ(簡易宿泊所)に住むことを勧められる。砂守は1年3カ月その宿に住んでこの町を撮影した。宿の「オバハン」に「芸術家」と呼ばれながら十日に一度家賃を払い、時その期日をオーバーしてにらまれたりもした。そうやって撮った写真には、たしかに街との距離の近さが感じられる。ポジフィルム特有の沈んだ、固い調子のシャープな写真には、路上から見た街の人びとの暮らしが生々しく写っている。

「カマ」は撮影した大阪・釜ヶ崎。ティダは砂守が少年時代をすごした奄美大島の言葉で太陽を意味するという。釜ヶ崎は砂守にとって自身とのつながりを感じる場所なのだ。海外で短期間取材して撮影した写真とは根本的に異なる写真である。

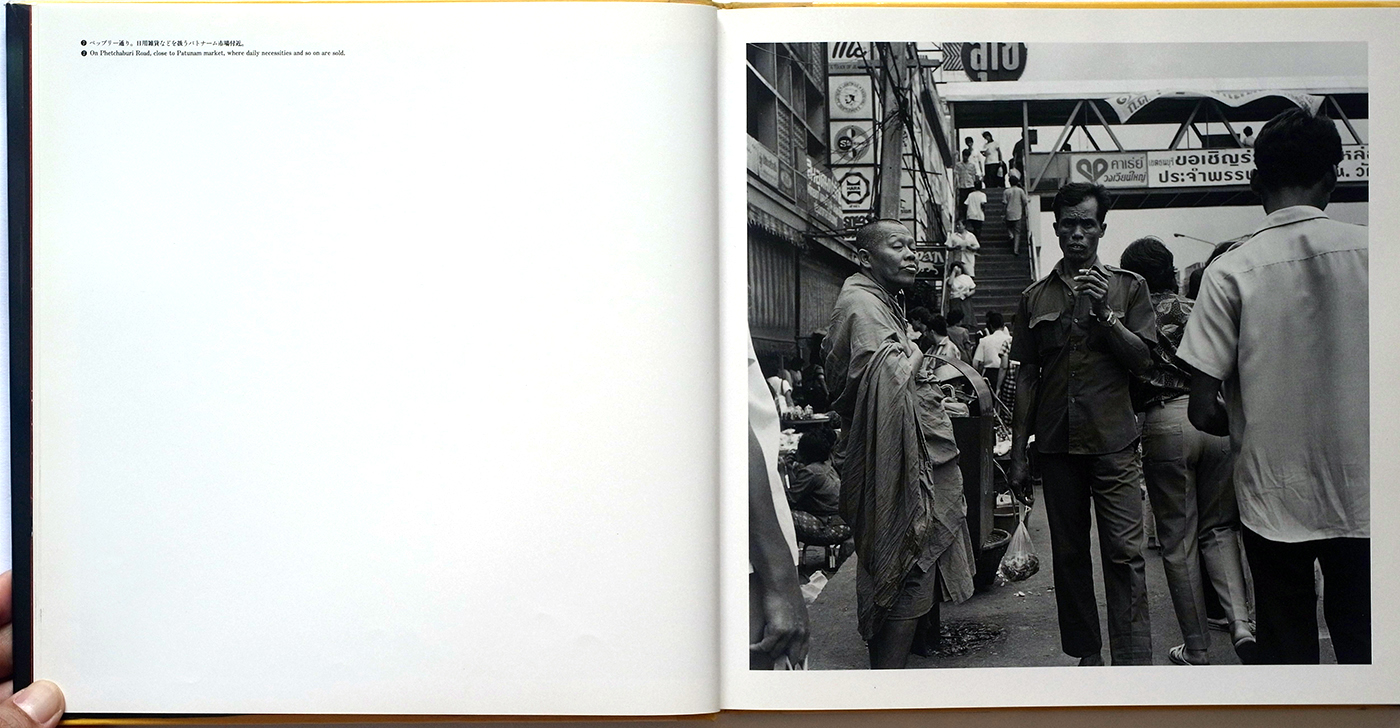

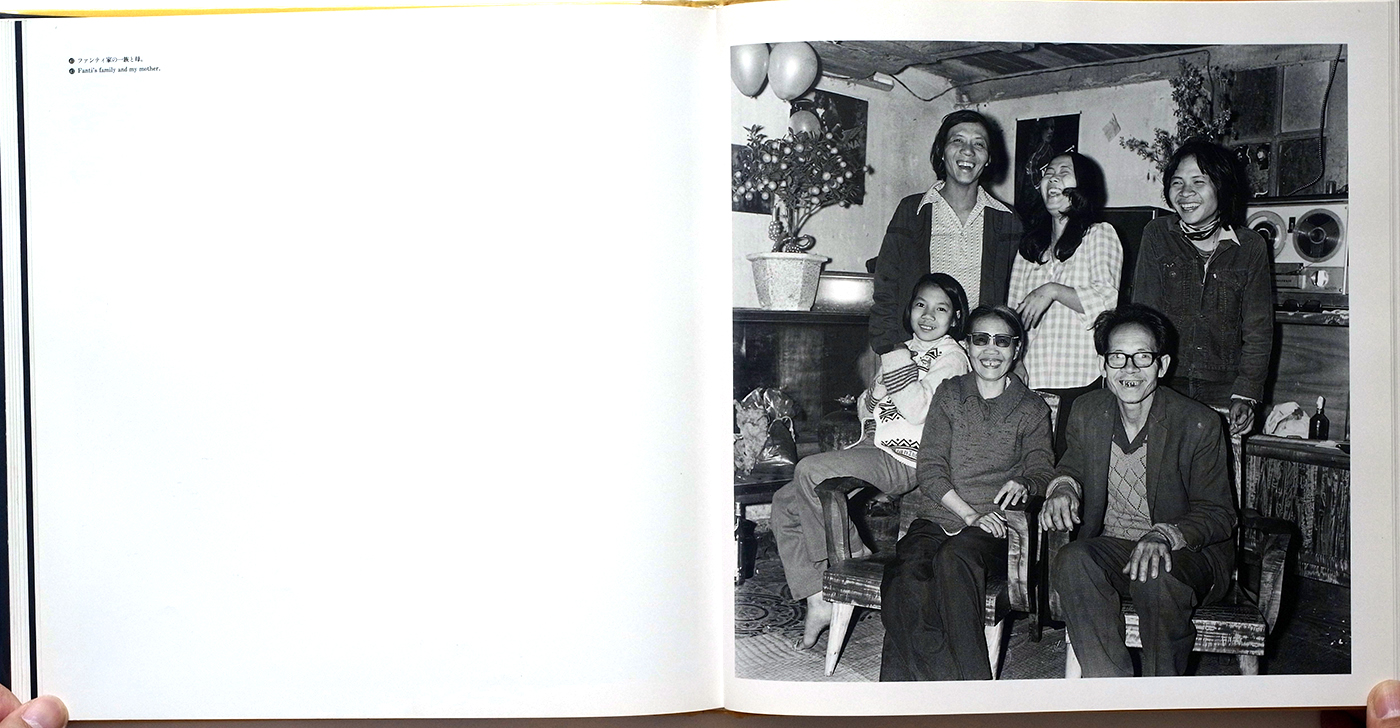

瀬戸正人の『バンコク、ハノイ 1982‐1987』は正方形フォーマットのモノクロ写真。タイトルからは旅のスナップかと思われそうだが、自身の生い立ちと関わりの深い作品である。

瀬戸正人『バンコク、ハノイ 1982‐1987』(アイシーピー、1989)

瀬戸はタイの東北部の都市、ウドンタニに生まれ、8歳まですごした。父は日本陸軍の兵士で、戦後、中国大陸からベトナム、ラオスを経てウドンタニに居を構え、ベトナム系タイ人の女性と結婚し、瀬戸が生まれた。そして瀬戸が8歳の時に、一家で父の故郷の福島に移り住み写真館を開いた。

1982年、瀬戸は20年ぶりにタイを訪れた。写真家になっていた彼は首都のバンコク、少年時代をすごしたウドンタニを訪れて写真を撮った。また、ベトナム戦争で一時は生死もわからなかった母の親戚たちをハノイに訊ねた。

前半はバンコクのストリート・スナップ、後半はベトナムの親類縁者を中心とした記念写真、ポートレート、スナップで構成されている。瀬戸の個人的なストーリーは前半と後半の間に置かれたテキストで明かされ、個人的な事情と写真に写った人やものとが重なって見えてくる。街や住宅の細部までよく写った写真は、個人的であると同時に、ある時代の街と人びとの記録にもなっている。瀬戸の文才はこの写真集に寄せた文章にも発揮されていて、のちに自伝的エッセイ『トオイと正人』を上梓することになる。

アイピーシーの写真集のラインナップがつかみどころのない理由の一つが、玉田と長谷川という、まるで違う個性の持ち主が関わっていたことで腑に落ちた。

玉田は「ジャーナリスト」を自認し、雑誌の編集を振り出しに、写真集、写真展をプロデュースしてきた。その経歴からいっても雑誌文化で育ってきた人で、写真家の作家主義に寄り添いながらも大衆にアピールする企画を考えた。たしかに『縮れ毛のパラダイス』のような海外の写真は派手で目を引く。無料の写真展なら足を運んでみたいと思うかもしれない。バブル景気と円高で海外旅行が身近になった日本人にとって、興味をそそる題材ではあっただろう。

「でも、売れませんでしたね。タマケンさんが選ぶ写真は観光写真ではない。写真評論家を名乗ってもいたし、目利きだというプライドもあったから、単なる観光写真は評価しないんですよ。そういうところは信頼していましたね。タマケンさんはミノルタフォトスペースの展覧会企画をやっていたから、写真集を展覧会と連動させて、展覧会場で売ることにも協力してくれました」

写真展で写真集を売るのは今でも一般的である。だが、一度の展覧会で売れる部数には限りがある。全国の書店に流通させることを前提とした商業出版は、最低でも1000部以上はつくることになる。会期中に100部売っても1割しか売れたことにならない。

日本の出版流通は委託販売であり、取次を通して書店に配本され、一定期間売れないと返本される。書店で売れなければ成立しないビジネスだった。

現代では書店以外に直接オンラインで販売したり、ギャラリーやカフェ、雑貨店など書店以外の店で売る場合もあるため、必ずしも取次を通している写真集ばかりではない。日本国内の売上げよりも海外のほうが多い写真集もある。しかし、この当時は書店に並ばない本は商業出版ではなかった。

そこで中川は海外に目を向けた。アイピーシーでは、玉田、長谷川といった外部編集者が持ち込む企画以外に、ソ連の写真集の日本語版を出している。

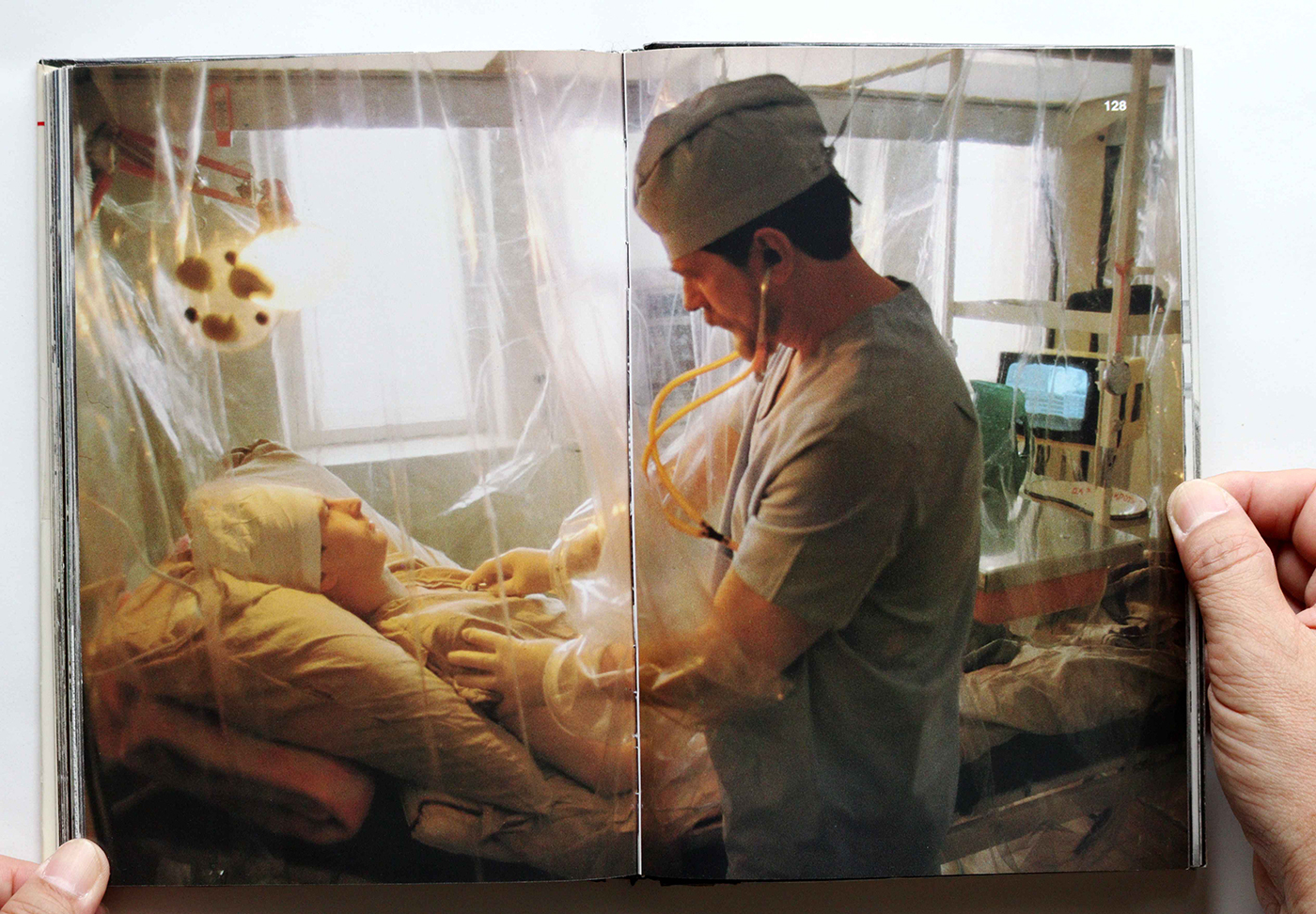

チェルノブイリ原発事故とその収束をめぐるドキュメント『チェルノブイリ・ルポルタージュ』(1989年1月)、旧ソ連のアルメニアで起きた大地震のレポート『アルメニア大地震 悲劇の12月』(1989年1月)は、どちらもソ連の出版社プラネ−タから出た写真集だ。バレエとオペラの写真集『ボリショイ劇場バレエ&オペラ舞台写真集』(1989年7月)、写真集以外ではソヴィエツキー・フドージニク社の『革命と芸術の時代 ロシア・アヴァンギャルド作品集』(1989年5月)も出している。

「もともと父親が早稲田の露文を出ていて、ロシア好きではあったんです。自分でも翻訳もやっていました。ちょうどペレストロイカでソ連が注目されていたこともあり、チェルノブイリ原発事故やアルメニアの大地震の写真集を出し、美術やバレエの本も出したんです」

きっかけは日ソ図書という会社がソ連の本を輸入しており、目録を定期的に送ってきていたことだった。その中にチェルノブイリ原発事故にまつわる写真集があり興味を引かれた。

チェルノブイリ原発事故が起きたのは1986年。原著の刊行は1988年である。日本語版が出せないかと日ソ著作権協会を通して交渉すると、版権を売るのではなく、日本語版と合わせてこちらで印刷するから買い取ってくれとのこと。アイピーシーが日本で翻訳した文章をデザイン、レイアウトし、製版フィルムをつくり、ソ連に送る。向こうで印刷製本した本を「輸入」するという手順だった。たしかに『チェルノブイリ・ルポルタージュ』の奥付を見ると印刷が「ソ連邦出版・印刷・書籍販売国家委員会内 十月革命勲章及び赤旗勲章を受けたA.A. ジダノフ記念 『第一オブラスツォフ印刷所』」とある。

『チェルノブイリ・ルポルタージュ』(発行:アイピーシー、プラネータ 発売:アイピーシー、1989)

「『チェルノブイリ・ルポルタージュ』は売れましたね。ただ、原発反対運動の人たちから批判されました。ソ連の出版社がつくっているので、いかにわれわれが英雄的に原発事故に対応したかという内容になっている。体制側におもねっている、けしからん、というわけですね」

冷戦時代末期。ソ連の独裁体制への批判が高まり、開放路線のペレストロイカへと移行しつつある時期だった。政治がからむとややこしいことになるが、それだけ注目度も高くなる。社会的なテーマは写真集愛好家よりもずっと多くの読者の興味を引きつけた。

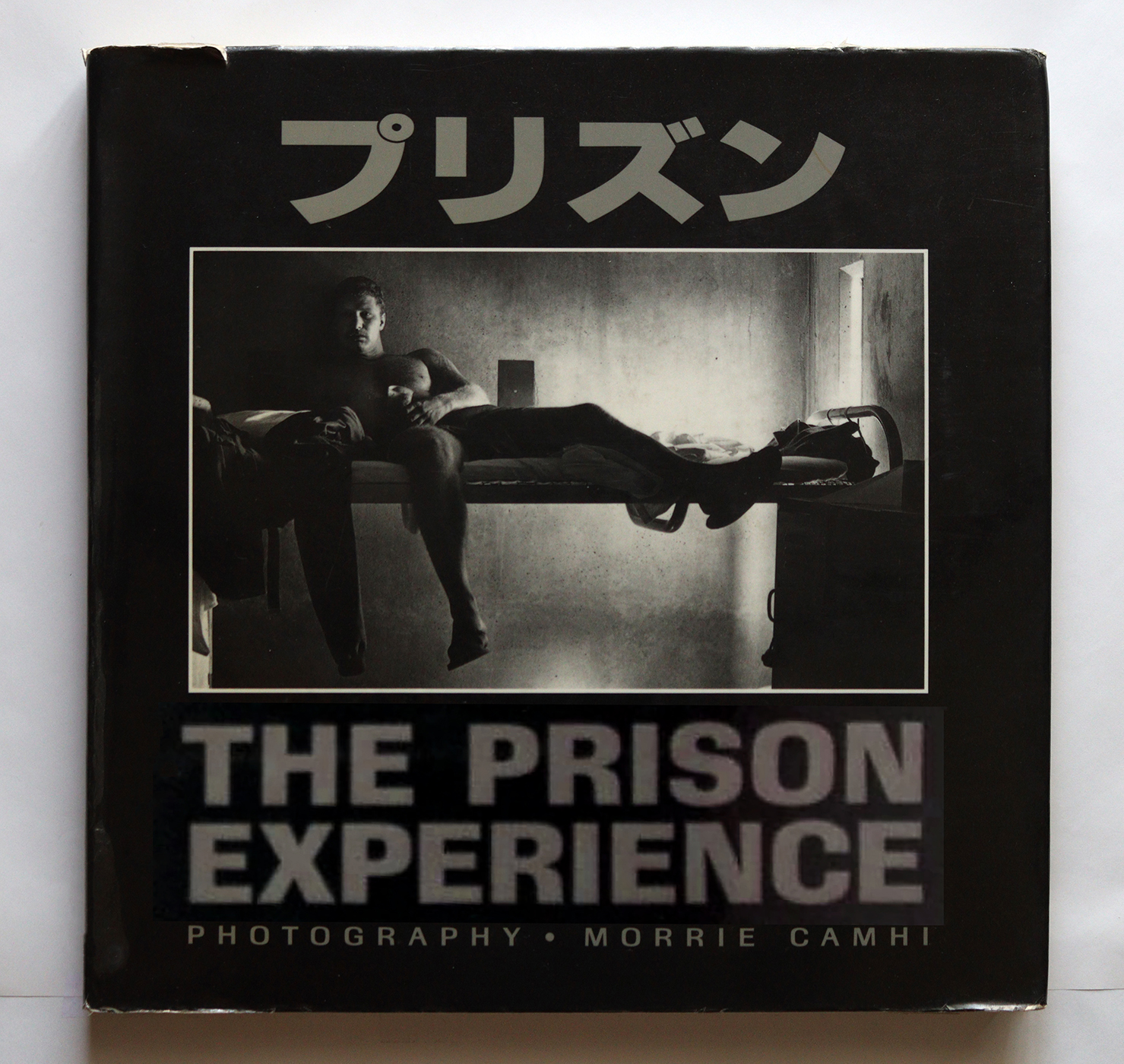

アイピーシーはロシアの写真集を「輸入」して販売したが、それとは逆のケース、つまり「輸出」したこともある。アメリカの写真家、モーリイ・カムハイ(Morrie Camhi 1928-1999)の『プリズン(刑務所体験)』(1989年10月)がそれだ。

モーリイ・カムハイ『プリズン(刑務所体験)』(アイピーシー、1989)

「アメリカでもまだ出版されていなかったので、日米共同出版ということで、うちで日本語版のほかに英語版もつくりました。発行部数の三分の二をアメリカに輸出したんです」

ワシントンD.C.のブックフェアでアメリカでの販売を引き受けてくれる会社を探すなどの苦労もあった(結果的に、日本のチャールズ・イー・タトル社が引き受けた)。

企画を持ち込んだのはライターの里居正裕で、『アメリカシンドローム──何が起きているのか』という著書をアイピーシーから前年の88年11月に出している。『プリズン』のあとがきによると、88年の5月か6月には里居から企画提案があったというから、『アメリカシンドローム』よりも先に『プリズン』の企画があったわけだ。

里居は二年間日米を行き来して取材し、その知見をサンケイスポーツ紙に連載していた。『アメリカシンドローム』はその連載をまとめたものだ。だが、『アメリカシンドローム』に刑務所やモーリイ・カムハイのことは出てこない。

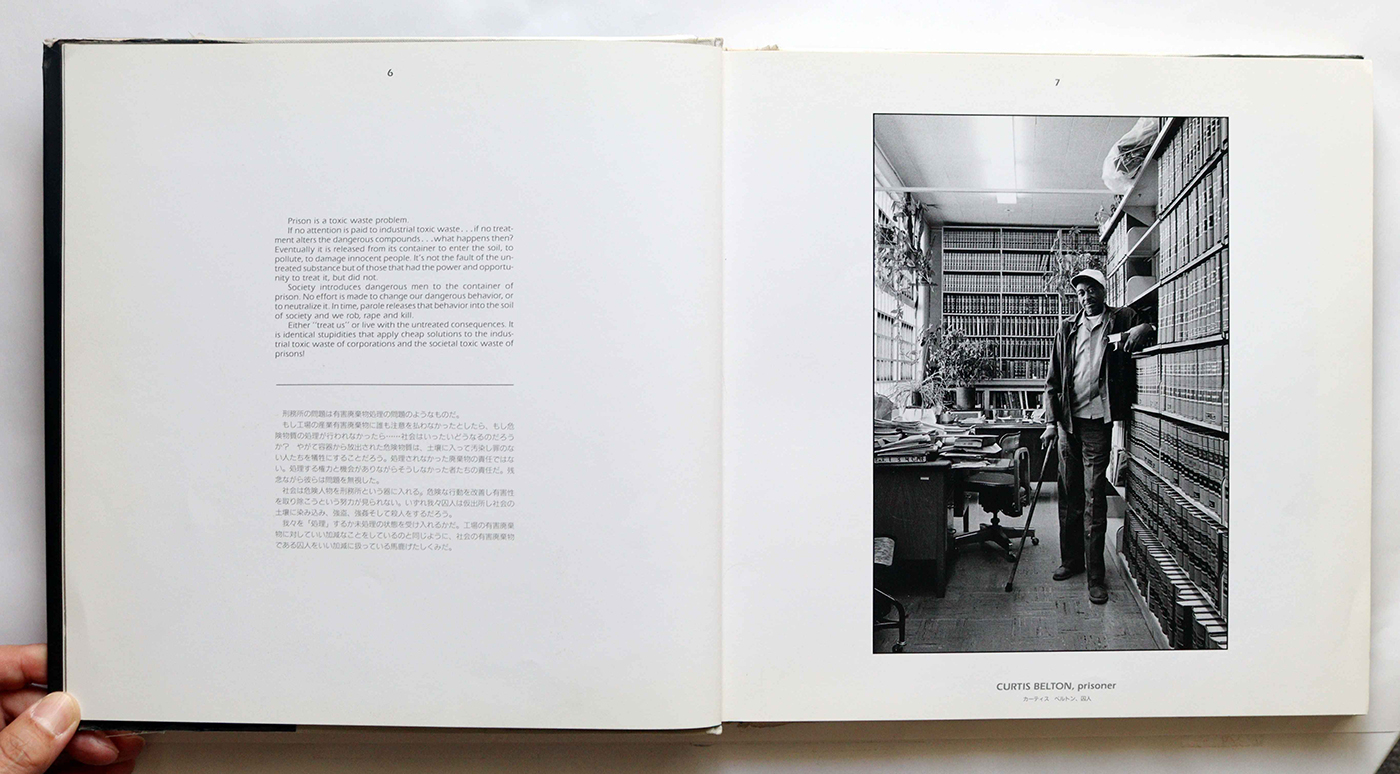

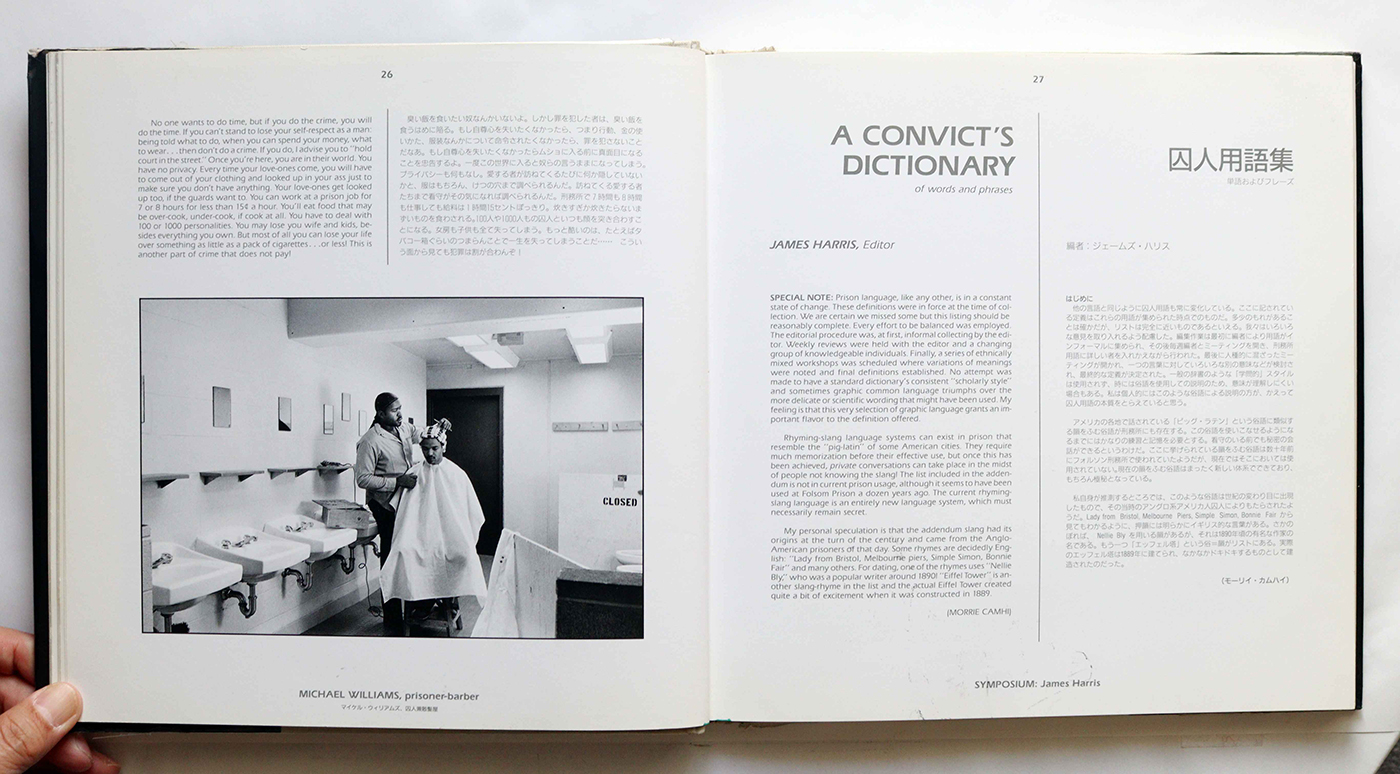

『プリズン』が出るまでに時間がかかった理由の一つは翻訳が壁になったことだ。『プリズン』はテキストも充実している。囚人たちのポートレートには彼ら自身が書いた「ステートメント」(自分自身について、刑務所について、罪と罰についてなどのコメント)が添えられ、「囚人用語集」、「犯罪被害者の意見、「刑務所の問題」が収録されている。ポートレートは囚人だけでなく、刑務所のスタッフが含まれ、彼、彼女の言葉も添えられている。

カムハイのポートレート写真そのものはコンセプトに基づいたアーティスティックなものだ。しかし出版の目的は刑務所のあるべき姿について議論のベースになる情報を提供することだった。

写真集はテキストが少ないから校正がラク──なはずだったが、この写真集はテキストでアメリカの刑務所について丁寧に解説されている。

こうした事情を中川は『プリズン』の編集後記に書いている。面白いのは、翻訳の壁があるために英語と日本語を両方入れたにも関わらず、アメリカに輸出するバージョンでは日本語を省き、英語のみにしたことだ。その理由は「アメリカ人は自分たちの読めない文字が印刷されている本は、その分だけ損したような気がするので買ってくれない」とタトル商会からアドバイスされたからだという。

売上げはどうだったのだろうか。

「あまり売れませんでしたね。刑務所の囚人のポートレート写真集で、刑務所内の様子や、囚人の生活を写したものではないんです。モノクロの写真で、囚人たちが実にいい顔をして写っているんですが、囚人がいい顔をして写っていていいのか、と思う人もいるだろうし」

今見ると、アメリカの刑務所のオープンなことに驚かされる。服装もバラバラで、背景は作業場や二段ベッド、理髪店や記念写真がびっしりと張られた部屋などは、言われなければ刑務所だとわからない。

囚人のポートレートは犯罪者と私たちの間にある境界を疑わせる。「犯罪者らしさ」がここにないからだ。しかしその一方で、被害者の存在を忘れてはいない。刑務所の環境について、看守など現場に関わっている人たちまで視野に入れている。記録としても、表現としても志の高い写真集だと思う。

だが、それでもこの写真集を売るのはハードルが高いだろう。その難しさは当時も今も変わらない。日本の写真家では外山ひとみ(1958-2014)が精力的に日本の刑務所を取材していたが、『ニッポンの刑務所』 (講談社現代新書、2010)、『女子刑務所 : 知られざる世界』(中央公論社、2013)も文章主体のノンフィクションであり、写真主体の『ニッポンの刑務所30 : All Color』(光文社、2013)はジャーナリスティックな興味に応える内容で『プリズン』とはだいぶ雰囲気が違う。

ちなみにモーリイ・カムハイはその後、写真集『Faces and Facets: The Jews of Greece』(Aristide d Caratzas Pub, 1992)を上梓している。ギリシアのユダヤ人たちのポートレートで、ギリシア全土にホロコーストのサバイバーたちとその子孫たちを訪ねている。『プリズン』とともに彼の代表作となった。カムハイは1999年に亡くなったが、作品はサンフランシスコ勤惰美術館などに収蔵されている。おそらくは写真集も。

アイピーシーにとって日米共同出版の写真集を輸出するという試みは新たな挑戦だった。しかしその後、この方法は繰り返されなかった。

一方、現代では、アイピーシーの写真集の中に海外で高い評価を受け、古書価格が高騰しているものがある。日本の作家主義の写真集である。冒頭で挙げた高梨豊、深瀬昌久、荒木経惟、石内都らの写真集がそれに当たる。しかし当時はまだ写真集が写真芸術の形式として高く評価されてはいなかった。評価されるのは2000年代に入ってからである。

しかし、アイピーシーは海外で売ろうとは考えなかったが、作家主義の写真集を美術書のように、コンテンポラリーアートの「作品」であることを知らしめようとしていた。そのためにはどんなことができるのか。

その解の一つが豪華写真集である。

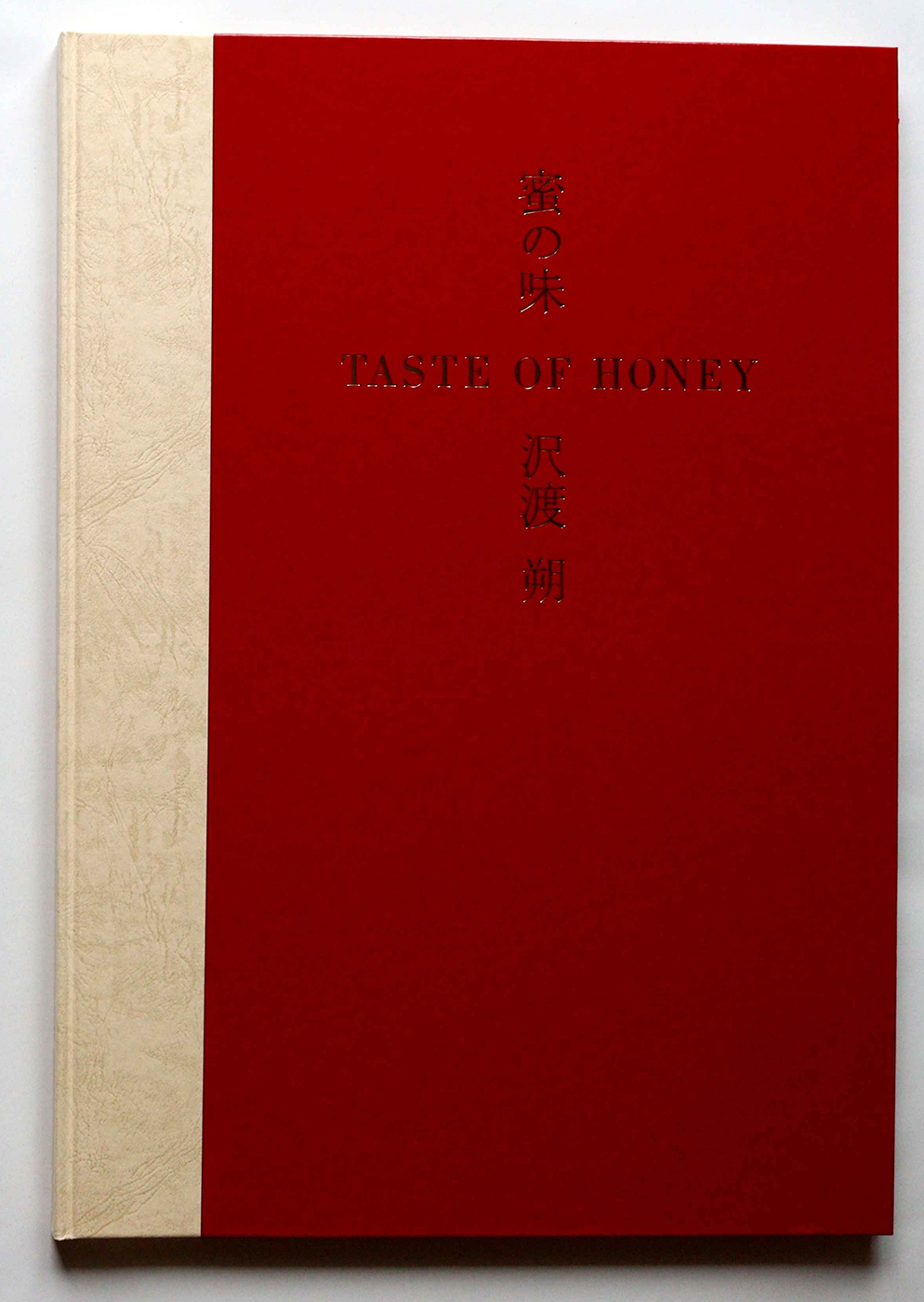

アイピーシーの写真集の中でとくに目を引くのは大判の高価な写真集だ。函入りで1万円オーバーである。高梨豊(1935-)の『都の貌』、長野重一(1925-2019)の『遠い視線』、沢渡朔(1940-)の『蜜の味』、土田ヒロミ(1939-)の『宴/パーティ』、深瀬昌久の『家族』。いずれもすでに実績のある写真家たちだ。とはいえ、高価な写真集は売るハードルも高い。

「あのシリーズは長谷川さん編集の『家族』以外はタマケンさんですね。どれも高い写真集ですけど、抵抗はそれほどなかったんです。もともとアイピーシーは科学技術関係の本をつくっているので、6万円の辞典とか、専門的で高価な本を売っていました。2,000円の本を五千部売るよりは、1万円の本を1,000部売るほうが可能性があるんじゃないかという考えがありました」

デザイン、印刷、造本にこだわり、高価な本にしたほうが、マニアの所有欲は満たされる。

「高梨さんの『都の貌』は最初からA3判でという企画でしたが、『遠い視線』は、長野さん自身はあんなに大きくないほうがいいって最後まで言ってたんです。でも、タマケンさんが強引に『いや、このサイズじゃないとダメなんだ』と言い張って。それも、シリーズにして本屋で並べて売ったほうがいいと言っていましたね」

たしかに大きな判型は書店で目立つだろう。しかし1万円を超える写真集は、やはり冒険である。そもそも写真集を出版する機会そのものが、いわゆる作家活動をする写真家には少ないのだ。

「写真家が写真集を出すのはお金がほしいわけじゃないんですよ。作品を本のかたちにしておきたいということなんです。有名な写真家でも写真集はなかなか出せない。それでまわりまわって僕のところに話がくるわけです。だから、出版するというと感謝されました。印税を払わずに現物を何十冊か差し上げます、でも納得してくれる。でも、そういう構造がいいことかどうかわからないですよね」

写真家にとって写真集はお金儲けの手段にはなっていない。しかし出版社はビジネスである以上、利益が出す必要がある。ここにすれ違いが生まれる。つくるところまでは同じ方向を向いていても、出てから「売る」ことにフェーズが移ると意識のズレが出てくる。写真家は写真集ができてしまえばゴールである。しかし出版社は売ることが仕事なのだ。

『都の貌』を見た写真家が直接、写真集を出したいと企画を持ってくることもあった。沢渡朔の『蜜の味』(1990年1月)だ。

沢渡朔『蜜の味』(アイピーシー、1990)

「これはタマケンさんが『プロデューサー』とありますけど、沢渡さんとデザイナー(小西啓介)で内容を決めたんだと思います。この写真集、二種類あるんですよ。最初につくった本に乱丁があってつくり直したんです。ある程度流通してから、沢渡さんが違うと言い出して。ノンブルがないでしょ。台が入れ替わっていたことに現場が気づかなかったんです。ノンブルがないとそういう事故が起きるから危ないですね」

ノンブルを入れないのにも理由がある。読者に写真に集中してもらうためには写真以外のものは同じページに入れたくないからだ。キャプションはもちろん、ノンブルも邪魔なのである。

しかし、写真家のハンドメイドの写真集ならともかく、大勢の人が関わる商業出版では誰もがミスを起こさないようチェックできる手がかりが必要だ。ノンブルはその一つなのだ。

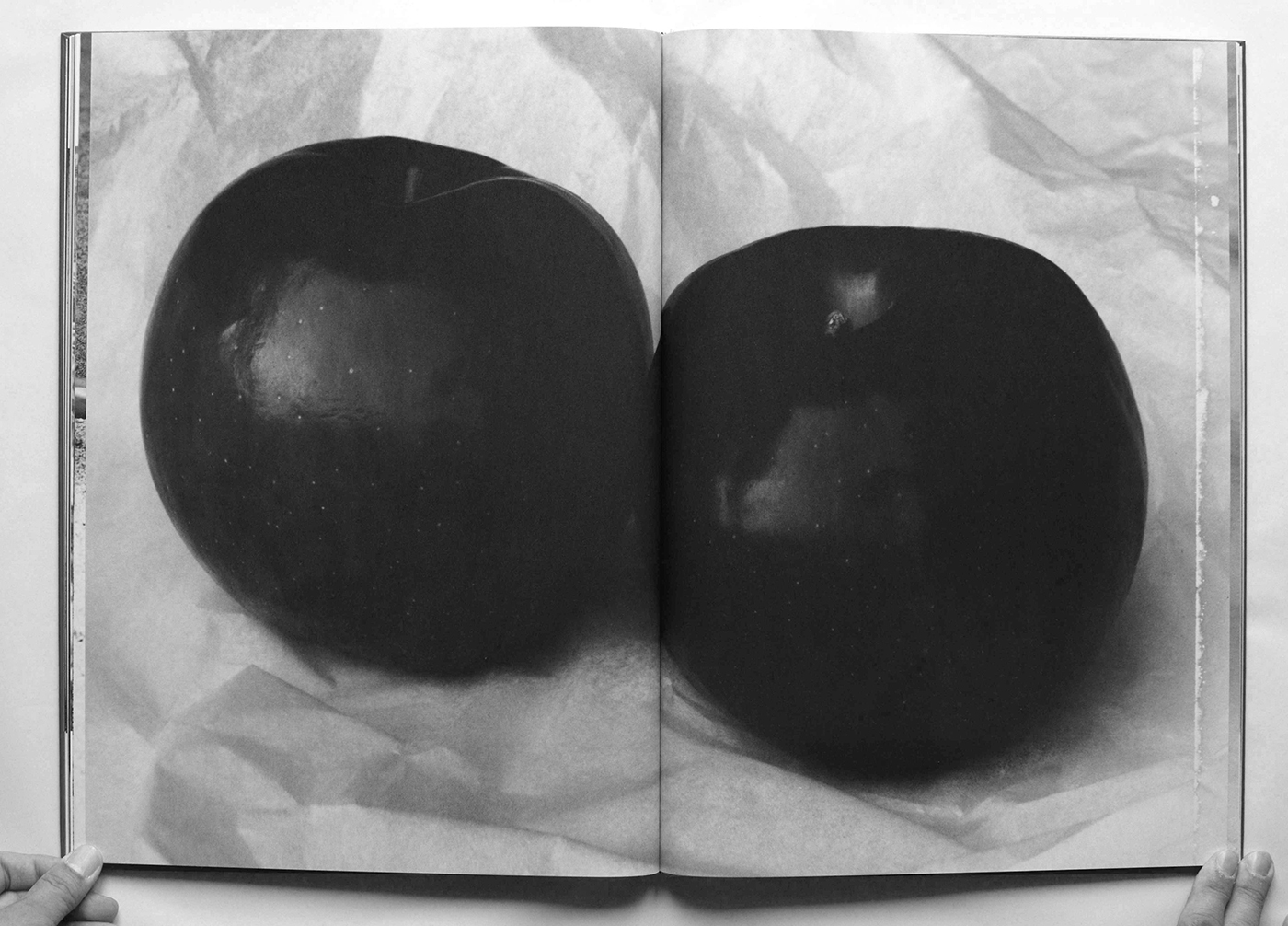

『蜜の味』は黒々とした写真が印象に残る写真集である。沢渡の作品といえば『nadia 森の人形館』(毎日新聞社、1973)をはじめとしてその多くは女性をモデルにした写真で、しかも手持ちカメラで被写体との距離感を変化させていく印象が強い。しかし、この写真集は大判カメラで撮影されており、しかもモノクロ。女性の写真もあるが、果物などの静物もあり、ほかの沢渡作品とは異なる。

以前、沢渡にインタビューした時にこの写真集のことが話題になり、当時、撮影に迷っていたと話していた覚えがある。迷っていたから、35ミリ、中判が多かったから、4×5の大判カメラを使ってみようとしたと。

1998年にガーディアン・ガーデンで開かれた回顧展に合わせてつくられたインタビュー冊子『タイムトンネルシリーズVol8「検証・沢渡朔の写真美学」展』にも同様のことを語っている。沢渡の認識では、スランプから抜け出すのは女優の伊佐山ひろ子とのコラボレーションによる写真集『昭和: 沢渡朔+伊佐山ひろ子』(宝島社、1994)によってである。

しかしスランプだったという本人の認識とは別に、『蜜の味』には独特の魅力があると思う。4×5の高精細な表現が、大判の判型で効果的に表現され、黒く沈んだイメージに浸る心地よさがある。跋文は小説家の山田詠美(1959-)。この頃、沢渡は山田をモデルにヌード写真を撮っている。「プワゾン 山田詠美」(「アサヒカメラ」1988年5月号)である。山田の文章は直接的に沢渡の写真について書いたものではないのだが、小説家らしく、この文章を含めて写真集になるようになっている。

『蜜の味』は、先日亡くなった武田花(1951-2024)の『眠そうな町』をアイピーシーにもたらすきっかけにもなった。第15回木村伊兵衛写真賞受賞作である。

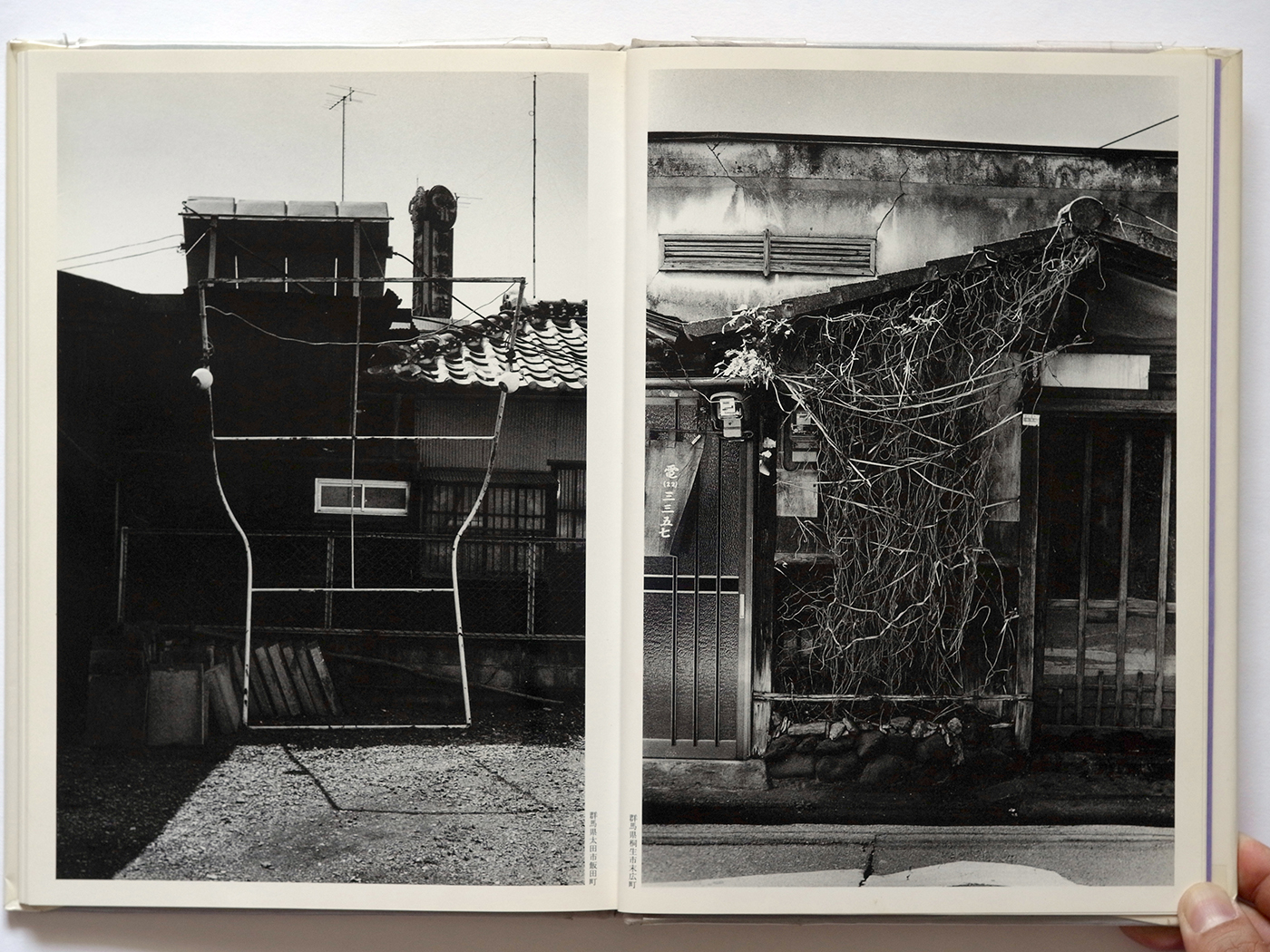

武田花『眠そうな町』(アイピーシー、1990)

「『蜜の味』はミノルタフォトスペースで写真展もやって、そのオープニングのパーティーの二次会で、六本木に飲みに行ったんです。そこにタマケンさん、長野(重一)さんもいて、篠山(紀信)さんもきた。そこで今年の木村伊兵衛賞は誰がいいかという話になったんです」

第15回(1989年度)の木村伊兵衛写真賞の選考委員は石元泰博(1921-2012)、篠山紀信、長野重一、渡辺義雄(1907-2000)、佐藤靖(アサヒカメラ編集長)。そのうち2人が同席して誰が受賞者にふさわしいかを話していたわけである。

「なかなか決め手がないと。そこで武田花がいいんじゃないかという話になったんです。でも、写真展と雑誌に載っただけで本がない。君のとこどう? 出さない? と(笑)。本当に賞を取れるんですか? って聞いたら、俺たちが取らせるから大丈夫っていう、そういう密談があったんです。実際、校正をしている時に受賞を知らされました。選考委員の写真家たちはみんな亡くなったから、もう話してもいいでしょう」

この時の武田花の受賞対象は「眠そうな町」(写真展)、「続・眠そうな町」(『アサヒカメラ』連載)となっているから、受賞に写真集が必要だったわけではない。しかし写真集がないということは、せっかく受賞しても、すぐにその作品を一般の人たちが見られないということだ。選考委員としてはせっかく受賞するなら、本があったほうがいいだろうと考えたのかもしれない。

『アサヒカメラ』誌上で木村伊兵衛写真賞の受賞者が発表されたのは1990年4月号である。発売は3月20日。『眠そうな町』の発行日は3月25日。ほぼ同じタイミングである。『蜜の味』のミノルタフォトスペースでの展覧会は1月だったはずなので、2カ月足らずの突貫工事で制作したことになる。しかし写真集にはその慌てた様子はまったく感じられない。帯には「第15回木村伊兵衛写真賞受賞」とあり、本体のプロフィールにも受賞した旨がしっかり書かれている。売上げはどうだったのだろうか。

「期待ほどには売れませんでしたね。武田花さんの写真集は、その前に出た猫の写真集(『猫・陽のあたる場所』現代書館 1987年10月)が評判になっていたんです。木村伊兵衛賞を取って売れたのもそっちのほうだったんじゃないかな。あの頃、 『眠そうな町』は、“猫のいないほう(の写真集)”って呼ばれていたらしい(笑)」

権威と売上げは必ずしも直結しないということか。いや、それでも受賞がなければ『眠そうな町』はどこからも出版されなかったかもしれない。私たちは木村伊兵衛写真賞とアイシーピーのおかげでこの名作をいまも見ることができる。

木村伊兵衛写真賞はよく「写真界の芥川賞」と説明される。朝日新聞社が創設した木村伊兵衛写真賞のほかに、毎日新聞社が土門拳賞を主催しており、芥川賞・直木賞のように並び称される。どちらも文芸の芥川賞・直木賞がモデルになっているのは明らかで、どちらも公募ではなく既発表の作品が受賞対象となっている。

芥川賞・直木賞は小説家が選考委員を務め、受賞者にお墨付きを与え、文壇というギルドに入れるという側面がある。木村伊兵衛写真賞と土門拳賞も同様に写真家が選考委員を務めることが通例になっている。ただし、どちらも初期は小説家が選考委員に名を連ね、また近年、どちらも小説家が入っている。ここにも日本の写真と文学との距離の近さが表れている。

木村伊兵衛写真賞もまた、写真家が新しい写真家を認め、自分たちの仲間に入れるという意味がかつてはあったのだと思う。写真作品が多様化し、写真家同士の交流の場所がなくなった今、そうした意味はほとんどない。具体的には『アサヒカメラ』『日本カメラ』という老舗カメラ雑誌がなくなり、カメラメーカーのギャラリーが減り、展示企画の予算も減ったことで、「写真界」なるものが体をなさなくなりつつある。さらに現代では、選考委員同士が選考会以外で顔を合わせる機会もないだろうし、賞の話をすることはないだろう。

武田花が受賞したこの年はもう一人受賞者がいた。星野道夫(1952-1996)である。星野の受賞対象もまた写真集ではなく、『週刊朝日』での連載「Alaska 風のような物語」と写真展「Alaska 北緯63度」だった。この年の(つまり1990年の)4月27日に朝日新聞社(現・朝日新聞出版)から『アラスカ 極北・生命の地図』が刊行されている。『眠そうな町』の約1カ月後である。もともと写真集出版の企画があったのか、それとも木村伊兵衛写真賞を受賞したことが出版につながったのかはわからない。いずれにせよ、賞をとったことで写真集が注目されたなら、受賞の意味はさらに大きくなったことだろう。

選考会以外の場所で受賞作品、受賞者の話をすることを中川は「密談」と冗談めかして言っていたが、現代では大まじめに批判されかねない。情実なら批判されて当然だ。しかし、次に誰を写真界のスターとして売り出すか、と関係者が膝をつき合わせて話すことが悪いこととは私は思わない。

武田花は息長く写真と文章を発表し続け、星野は撮影中の事故で早世したが写真集と著書は今も人気がある。選考委員に見る目があったということだし、「密談」は無駄ではなかったと思う。

中川青年編集長にとっては、そうした写真界の裏側に立ち会い、お歴々が話す話が面白かったのではないだろうか。歴史がつくられる場に居合わせたのだ。

「あの頃、写真展があちこちで開かれていたので、毎週のようにオープニング・パーティがありました。そこで会って話したことで決まる企画もありました」

時はバブル。パーティはバブルの華でもあった。それを皮肉交じりに記録、表現したのが土田ヒロミの『宴/Party』(1990年5月)である。今となってはバブル期をリアルタイムに捉えた、内側からの貴重なドキュメントである。この写真集もA3判シリーズの一冊で、写真集自体に祝祭的な(バブリーな?)雰囲気が漂っている。

後編ではアイピーシーが生み出したものについて、現場を仕切っていた中川から見えていた写真集づくりの裏側についてさらに検討したい。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント