コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

エスパス ルイ・ヴィトン東京で開催中のヴォルフガング・ティルマンス展「MOMENTS OF LIFE」で、ティルマンスのインタビュー映像を見た。ティルマンスは写真展で写真をどのように配置するかについて、写っているものの意味、色やかたち、美術史の知識などの観点から細心を払うと語り、写真を構成することの可能性の豊かさを語っている。

写真にはさまざまな方向に伸びていく解釈の余地がある。写真家は写真に写っているものすべてをコントロールすることはできない。できないからこそ、写真には神の配剤と言いたくなるような幸福な偶然が宿る。その偶然を見る目は、撮った写真家も、見るだけの観客(読者)も同じだ。

だが、写真は撮ったすべてを見せるわけにはいかない。展覧会、写真集、いずれも有限のスペースに写真を押し込めざるをえない。押し込めると書くと窮屈に感じるが、取捨選択し構成することで「作品」が持つ世界が明確になる。そのため、構成の良し悪しは作品の生命線となる。構成が悪いだけで、写真が目に入らない、見えてこないこともあるのだ。

写真集の場合、展示よりもよりさらに強い制限がある。本は1ページ目から始まり、最後のページで終わる。一直線の流れになっているからだ。

むろん、本は最初のページから見なくてはならないというルールはないし、造本を工夫することで直線的な流れを回避することも可能だ。しかし、始まりと終わりがあるという制約は、写真集という表現形式の成熟をもたらした。始まりと終わり、その間に一直線の流れがあるという前提は、全世界共通だからである。

大田通貴がつくってきた写真集もまた、始まりがあって終わりがあるというオーソドックスなルールに則っている。それだけに、その制限の中で三百冊近い写真集をつくり、世に送り出すことで、彼の中の何が変わり、何が変わらなかったのかを考えることは興味深い。

前回は、1986年に最初の写真集、深瀬昌久『鴉』を出して始まった大田と蒼穹舎の歩みを1990年代までたどった。「写真作家の写真集」というジャンルで定評を得た蒼穹舎は、数多くの写真集、写真家を世に送り出してきた。

しかし大田の編集者としての仕事は蒼穹舎にとどまらない。1999年から2000年代にかけて、ワイズ出版、ヒステリックグラマーに写真編集者として関わるようになる。現在も私家版や他の出版社、写真レーベルに編集者として関わっているが、大田のキャリアの上でとくに重要なのはワイズ出版とヒステリックグラマーでの経験である。

どちらも依頼主、つまりスポンサーあっての仕事であり、写真編集者として関わった仕事だ。では、そのいきさつから見ていこう。

——ワイズ出版は日本映画や漫画関連の出版で知られている出版社ですが、突然、写真叢書を出し始めたように私には見えました。大田さんが編集と知ってなるほどと思いましたが、そもそもワイズ出版との接点は?

大田 喇嘛舎です。僕は喇嘛舎に行くとなんだかんだと2時間くらいしゃべっていたんですが、常連客の中にワイズ出版の岡田博さんがいました。喇嘛舎の長田(俊一)さんから岡田さんを紹介されて、岡田さんが「あなたがあの大田さんか。うちで森山大道、出せるかな?」と言うんですよ。「出せると思いますよ」「だったらやってよ」。それで森山さんの『4区』(1999年)をつくることになるんだけど、「続けられるならやってくれない?」と。

ワイズ出版社は岡田博(1949-2021)が創業した出版社。日本映画に関する本と漫画が有名で、映画に関しては製作も行っていた。その岡田が日本映画、漫画に続き写真を、というのは、いま思えばサブカルチャーの文脈から考えて自然な流れだったのだろう。

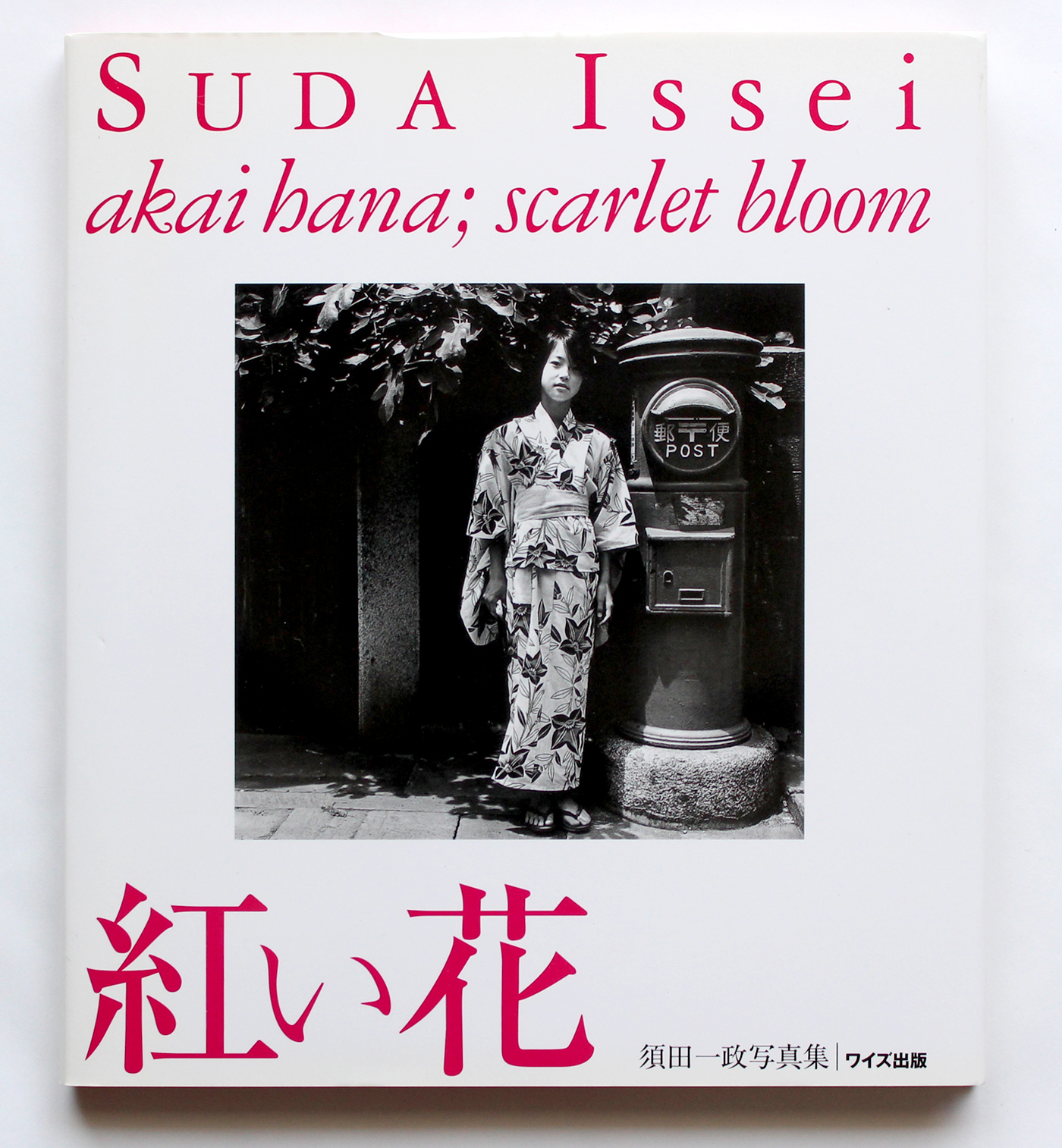

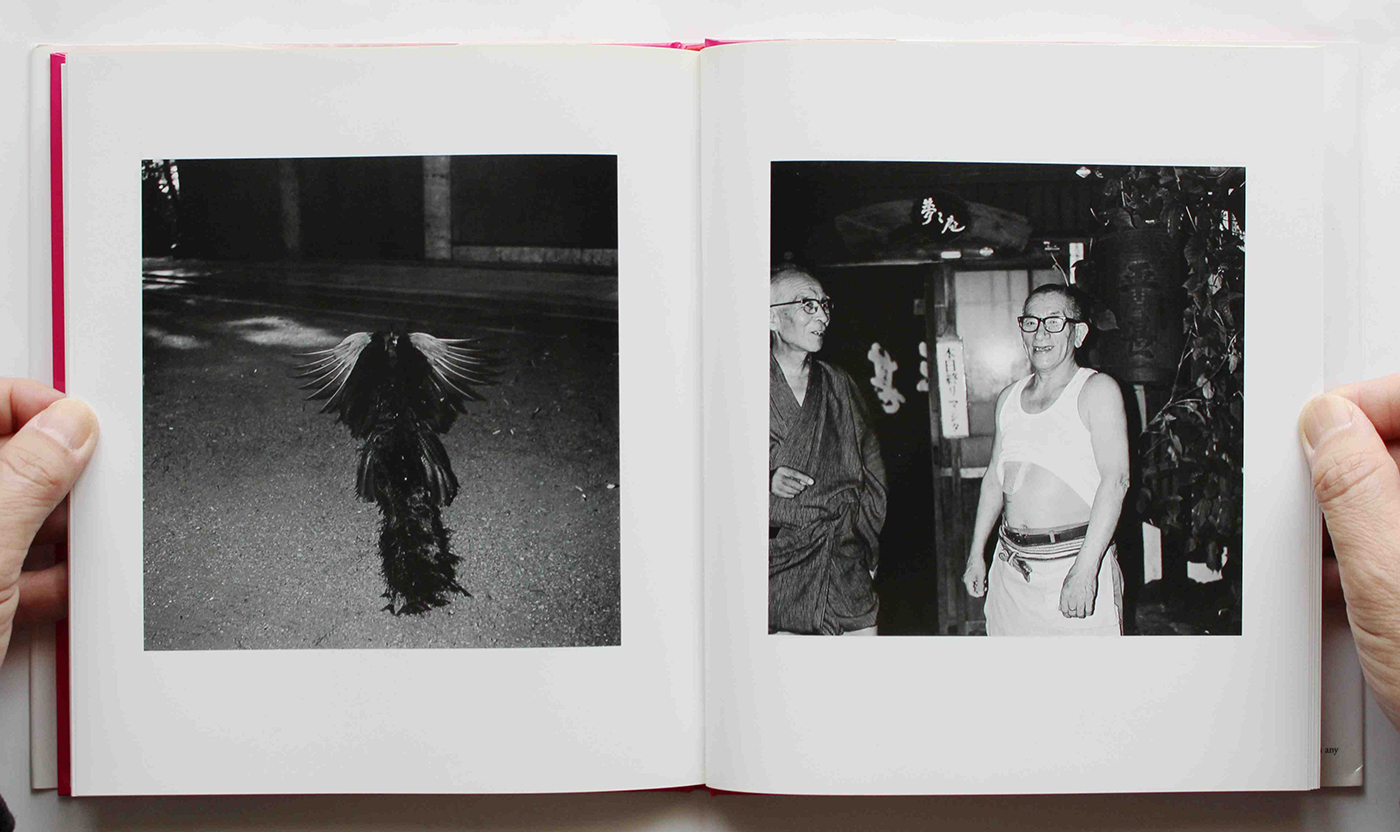

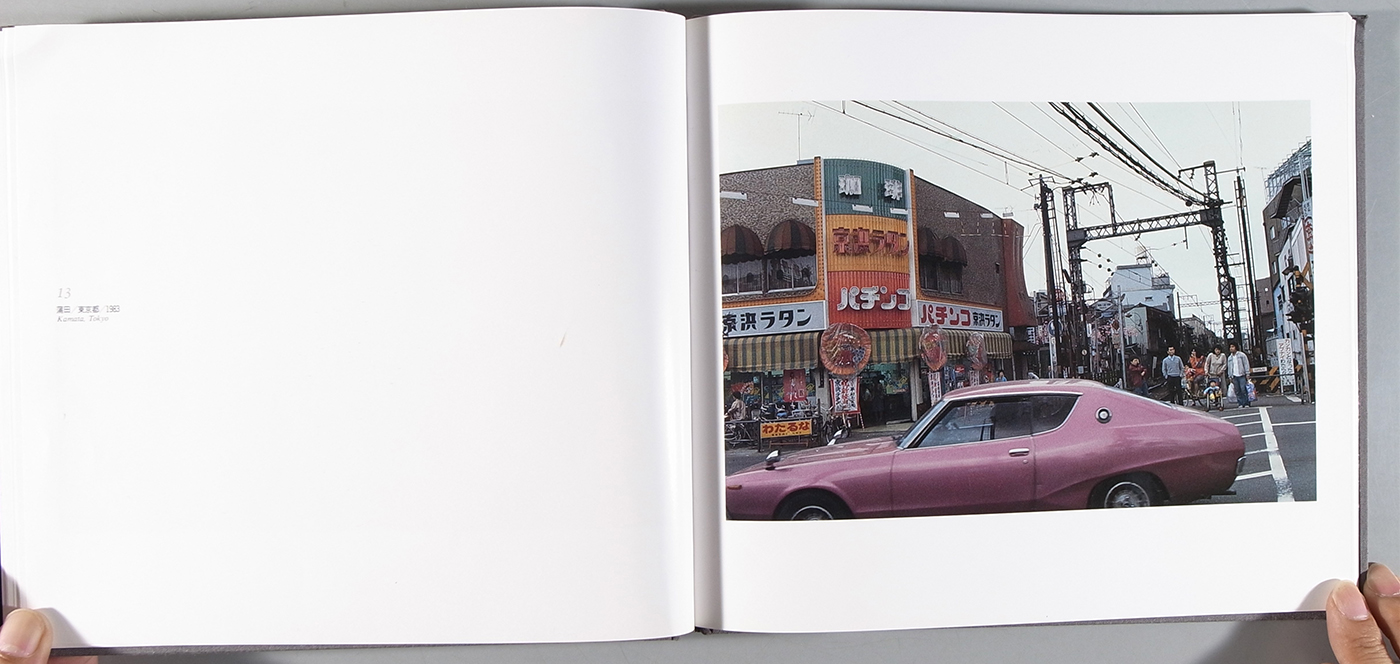

森山の『4区』は中野区、杉並区、武蔵野市、小金井市の4つの街区を歩き、ポラロイドカメラで撮影した作品。98年と99年に撮影された新作である。その後のワイズ出版写真叢書のラインナップを見ると、須田一政(1940-2019)の『紅い花』(2000)。そして北井一夫(1944-)の『三里塚』(2000)と続く。

須田は前作の『人間の記憶』(1996・クレオ)で第16回土門拳賞を受賞したものの、写真集はそれ以来4年ぶり。『人間の記憶』は約30年分の写真を振り返り編集した分厚い写真集だったが、『紅い花』はデビュー作の『風姿花伝』(1978・朝日ソノラマ)以前の作品を掘り起こしたもので、35mmと6×6のフォーマットの違いが気にならないほど淡々と写真が続いていく。須田のひょうひょうとした持ち味がよく出ている写真集だ。

須田一政『紅い花』ワイズ出版写真叢書-2(2000・ワイズ出版)) 編集:大田通貴

一方、北井は鳥や昆虫など自然の中の生き物を中心にした異色作『おてんき』(1994・宝島社)から6年ぶり。1971年に自身が立ち上げたのら社から一度写真集にしていたものだが、29年ぶりに再編集し出版した。

この当時、私はカメラ雑誌の編集に関わるようになっていて、この3冊はすぐに買った覚えがある。『Fragments: Representation of Moriyama Daido 1964-1998』(1998、株式会社シナジー幾何学)が若者にアピールしていた森山はともかく、須田と北井は名前だけは知っている大家という印象で、決してキャッチーな存在ではなかった。いわば「シブい」写真家たちで、深瀬の『鴉』を出した時と同様、ここでも大田が手がけた写真集は時代の流れとは距離を置くものだった。

——伝説の写真家の写真集が連続して出た、と思いました。須田一政の写真集を手がけるのは初めてですね。

大田 長谷川(明)さんが編集した『風姿花伝』が1978年。僕の目から見て、それからまともな本は出てなかったから。

——『三里塚』は北井さんの初期の名作です。

大田 『三里塚』はつくっていて楽しかったですね。三里塚にも実際に行ったし。——『三里塚』には金村修さんが寄稿していますね。寄稿者を選んだのも大田さんですか。

北井一夫『三里塚』ワイズ出版写真叢書-3(2000・ワイズ出版) 編集:大田通貴

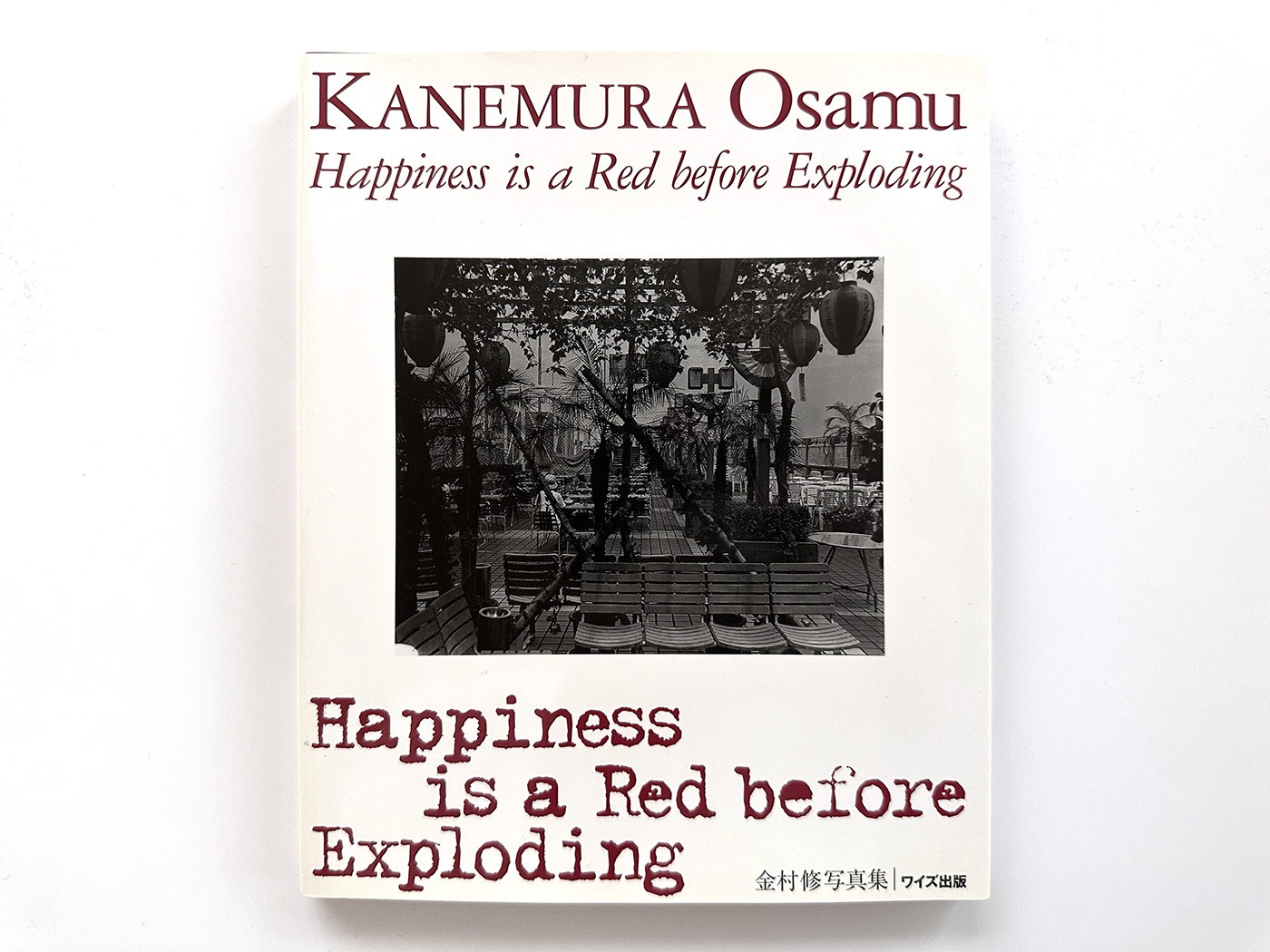

大田 もちろん。金村くんとこのシリーズに巻き込もうと思って。初めて会ったのは登戸の駅前の喫茶店。その時すぐに話が盛り上がって、お店にあるビールをぜんぶ飲み尽くした。10本ずつくらい飲んだのかな。「すみません、もうありません」って店の人に言われて。じゃあ、しょうがないか、と帰ったことを覚えています。

発行日を見ると、8月30日に北井の『三里塚』が出たあと、11月10日には早くも金村修『Happiness is a Red before Exploding』が出ている。制作はトントン拍子に進んだのだろう。

金村修『Happiness is a Red before Exploding』ワイズ出版写真叢書-4(2000・ワイズ出版) 編集:大田通貴

ワイズ出版写真叢書はその後、中居裕恭(1955-2016)『残りの花』(2000)、元田敬三(1971-)『青い水』(2001)、石内都(1947-)『Endless Night 2001——連夜の街』(2001)、長野重一(1925-2019)『遠い視線』(2001)、尾仲浩二(1960-『Tokyo Candy Box』 (2001)、渡辺克巳(1941-2006)『Hot Dog——新宿1999-2000』(2001)、大西みつぐ(1952-)『遠い夏』(2001)、中里和人(1956-)『キリコの街』 (2002)、(1955-)『虚飾の街』(2002)、安田千絵(1962-)『GRACE』(2002)、谷口雅彦(1967-)『日々の旅』(2002)、山内道雄(1950-)『東京、TOKYO』(2002)、豊原康久(1957-)『VANISHING LIGHT』(2003) と続く。

『東京、TOKYO』までは16冊すべて大田の編集、最終巻となった19が『VANISHING LIGHT』。この間に1冊、大田が関わっていない写真集があるのだが後述する。

ラインナップを振り返ると、すでに評価が定まっていた作家から、当時の若手、新人までと幅広い。蒼穹舎では出していない作家の写真集もある。ソフトカバーでカジュアルな装丁だったことも読者層を広げたと思う。

ワイズ出版写真叢書と平行して、大田はヒステリックグラマーの写真集シリーズにも編集者として関わっている。ヒステリックグラマーは1984年にデザイナーの北村信彦が立ち上げたファッション・ブランド。当時からいまに至るまでとがったデザインで若者に人気がある。そのヒステリックグラマーが1990年代から2000年代にかけて次々に写真集を出していた。とくに初期における森山大道の3冊の写真集は伝説的で、2022年4月には『Daido hysteric no. 4』(1993)復刻版の出版(Akio Nagasawa Publishing)と展覧会「DAIDO HYSTERIC」(Gallery COMMON)が開かれたほどだ。

森山大道『Daido hysteric no. 4』(1994・ヒステリックグラマー)

クレジットに大田の名前が出るのは沢渡朔『"a girl" Hysteric No.11』(2000)から。ヒステリックグラマーの写真集シリーズの立ち上げから中心を担ってきた、写真家でもある綿谷修との共同編集となっている。

——ヒステリックの写真集に関わるようになったのはどういうきっかけだったんですか。

大田 森山さんから電話がかかってきて、本をつくりたいっていうやつがいる。初めての打ち合わせをするから同席してくれって言われて行ったんです。その時に綿谷くんと初めて会った。それから酒場で会えば話をしたりしていました。

——森山さんが最初にヒステリックグラマーから出した写真集(『Daido hysteric no. 4』)の時ですか。1993年出版ですが、撮影と編集で約2年かかったと言われているので、1991年頃でしょうか。

大田 そうですね。それから2000年頃に写真集をいろいろ出したいんだけどと、綿谷くんから相談されて、こちらからの提案が通ったのが、井上青龍の『hysteric one / Inoue Seiryu』(2001)でした。彼の好みがわからないからいろんな球を投げて、どれに彼が打ち返すか、というのを半年くらいずっとやって、誰と誰をやるとラインナップを決めて行きました。

小島一郎『hysteric Eleven』(2004・ヒステリックグラマー) 編集:綿谷修+大田通貴(蒼穹舎)+櫛引万紀

深瀬昌久『hysteric Twelve』(2004・ヒステリックグラマー) 編集:綿谷修+大田通貴(蒼穹舎)+櫛引万紀

——ヒステリックグラマーはあの頃、なぜあんなにたくさん写真集を出したんでしょう?

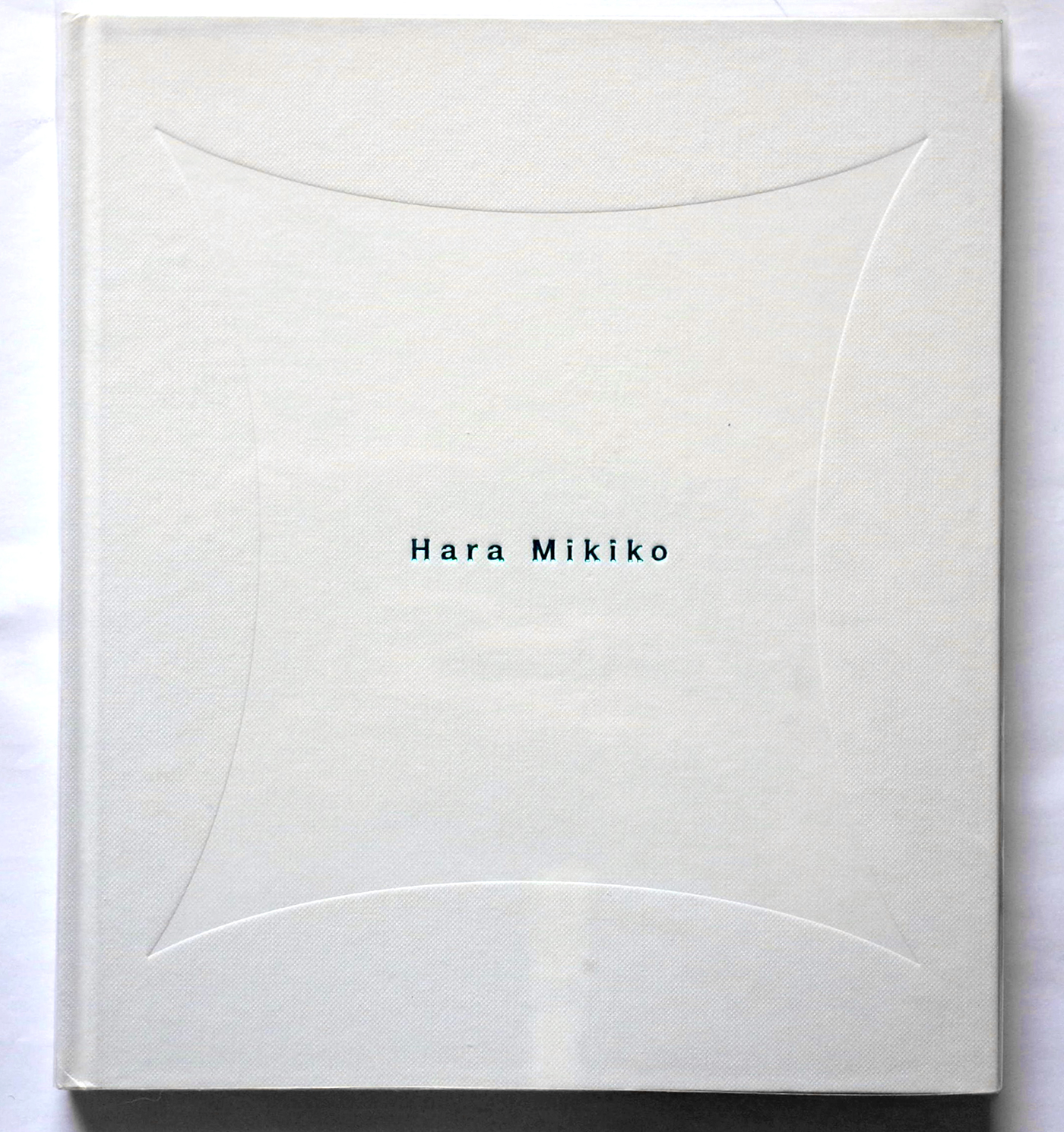

大田 もともとはヒステリックの広報誌として始まって、最初は非売品だった。それが森山さんの本を出す時に売ることにして成功した。ヒステリックのイメージも上がったし、やれるんじゃないかって北村(信彦)さんが考えたんでしょう。小島一郎、深瀬昌久、原美樹子とかよかったですね。

原美樹子『hysteric Thirteen』(2005・ヒステリックグラマー) 編集:大田通貴+綿谷修+櫛引万紀

——ヒステリックグラマーはギャラリーまでつくりましたね。ラットホールギャラリー(2006-2020)。

大田 北村さんにも綿谷くんにも現代美術にあこがれがあって、ラットホールをつくったら、現代美術の展示をやろうということになった。それでだんだんと写真から離れていったという感じだったんじゃないかな。僕もその少し前のタイミングで縁が切れて、僕の企画で入れてあった、山内(道雄)さんの『TOKYO UP CLOSE』(2008)とか、石内さんの『One Days』(2008)にはタッチしていません。

ワイズ出版、ヒステリックグラマーとラットホールギャラリーから出た写真集の多くに、編集者とクレジットされている大田の名前を見ることができる。しかし彼が関わったラインナップで不思議なことがある。ワイズからも、ヒステリックグラマーからも出しているある重要な写真家の写真集に関わっていないのだ。荒木経惟である。

——深瀬昌久、森山大道の写真集をつくっている大田さんが、荒木さんの写真集をつくっていないのを不思議に思う人がいるのではないでしょうか。蒼穹舎の立ち上げ当時の共同編集者だった長谷川明さんは荒木さんと関わりの深い編集者です。大田さんが1冊くらいつくっていてもおかしくないと思いますが。

大田 あと1歩だったんですよ。荒木さんが『平成元年』を出す1年前の88年。この年、蒼穹舎は写真集を出していないじゃないですか。本当は88年に荒木さんの『幸福論』という写真集をやろうと思って、長谷川さんに橋渡しを頼んだことがあるんです。長谷川さんは『わが愛、陽子』(1978・朝日ソノラマ)の編集者だったし、荒木さんに信用されていたから。そしたら、陽子さんが癌で闘病中だと聞いて、『幸福論』どころではないな、と。荒木さんは知らないと思いますが、それで断念したんです。結局、その後、長谷川さんの編集で、IPCから『平成元年』が出たんですが。

——ワイズ出版写真叢書を始めた時に荒木さんをラインナップに入れようとは思わなかったんですか。

大田 2000年代の荒木さんはたくさん写真集を出していたから、写真集を出す必要を感じなかったんです。僕が荒木さんを出そうとしないから、ワイズの岡田さんが「荒木さんをやってほしい」って言ってきたんだけど、やる意味がないからって断りました。ワイズ出版写真叢書の18(『東京旅日記』2003)が荒木さんになったのは、グラフィックデザイナーの鈴木一誌さんが荒木さんの写真集をやりたいということで入ってるんですよ。

——なるほど。その後、ワイズ出版写真叢書は豊原康久さんの『VANISHING LIGHT』で打ち止めになりました。荒木さんの写真集だけはその後もワイズ出版から続けて出ましたが。

大田 最後のほうの山内さん、豊原さんの頃は本がぜんぜん売れなかった。ワイズから「うちじゃもう出せない。作家がぜんぶお金を出してくれるならやる」と言われて、だったらこの判型にこだわってやるより、蒼穹舎でやるほうがいいな、と引いたんです。

蒼穹舎の外で編集者として写真集づくりに関わるという経験は、のちの大田の写真編集・構成にも影響を与えることになる。しかし、その話を書く前に、ここで少し視点を変えて、大田が写真を「選ぶ」時の方法について書いておこう。

私は以前にも大田に写真集の選びと並び、つまり編集構成について聞いたことがある。2007年に『アサヒカメラ』の連載記事「今日の写真」を編集していた時、批評家の竹内万里子と大田に対談をしてもらった。その時、大田がどのように写真を編集しているかについても聞いている。当時の文字起こしをあらためて読むと興味深い発言がいくつもあった。

大田はその時「頭で考えないで、絵柄だけで見るようにしている」と語り、具体的な情景を描写してくれた。

お酒を飲んで、お風呂に入って、ベッドの上で、ひざまで布団をかけて、そのうえにプリントを積み上げます。そして写真をトランプみたいに入れ替えていく。1日2時間くらい、1週間続けて。最初の2、3日は選びだけ。選んだ写真のグループが気に入ったら、前後を入れ替えて順番にしていく。

(今日の写真/『アサヒカメラ』2007年12月号)

経験が少ない写真家に対しては大田のほうで構成したものを提案する。写真家によっては向かい合って、互いに入れたい写真を選んでいくこともある。この時、向かい合って選ぶ作家として、山内道雄、豊原康久、綿谷修の名前を挙げていた。

この時に印象的だったのは「クサい写真は外す」と言っていたことだ。「クサい」とはこの場合、目立ちすぎたり、派手だったりする写真のことだと私は思った。しかし「クサい写真」を否定したあとで、「でも、それを写真家が入れることもある。僕主導でやったほうがエグみがなくなるかも」と言葉を継いでいる。

「エグみ」で思い出すのは、深瀬昌久の『鴉』のシークエンスである。

『鴉』はおおむね、鴉の姿、鴉の視線で世界を見ているような写真で構成されているのだが、唯一の例外というか、ページをめくってぎょっとする写真が入っている。それは寝そべった中年女性のヌードで、その前後は「猫」と「魚らしきいきもの」。この3枚は『鴉』を見た人の印象に強く残ると思う。そして、そのヌードを入れたのが長谷川明であり、大田に「エグみを入れるため」と理由を説明したと大田から聞いたことがある。「エグみ」のある写真は大田が選ばない写真なのかもしれない。

ここまでが2007年時点の言葉だ。では現在の大田はどのように写真を編集しているのだろうか。

——セレクトはご自宅で寝る前に、と前に話していましたよね。

大田 いまは事務所の机の上だけでできるようになりました。お酒を飲んでもいない(笑)。これは前からそうですが、写真を広げたりはしないので机の上で十分。広げるとかえって見えなくなるんです。いまは机の上でトランプをめくるみたいに見ていくだけ。そうすると自然と写真同士のつながりが見えます。つながりができれば、あとはページ順にした時に、見開きで左右のページが違うところだけ変えればいい。ずらしていくとか。

——テーブルの上で並びまでやるんですか?

大田 並びを決めるという意識はありません。とにかく選ぶんです。選びをずっとやっているうちに、なんとなく並びが決まってくる。トップに1枚置いてみて。次にどれがくるかな〜 というだけでできちゃう。

——見開きの片面が白ページの場合もありますよね。この写真の隣は白にしようというのはどのタイミングで決めるんですか。

大田 選びが終わってからですね。あれ? この写真はもしかしてこれ片面? みたいな感じで自然とそうなりますね。

「左右のページが違うところだけ変えればいい」というのは、写真の順番を決めたとして、見開きという物理的制約からは逃れられないからだ。全ページを片面白ページにすれば見開きを考慮する必要はないし、実際にそういう写真集もあるが、収録できる写真が半分になってしまうからちょっともったいない(だからこそ贅沢にも感じるのだが)。

また、見開きにすることで2枚の写真が響き合い、写真の見方が変わったり、写真の意味が変わったりもする。どんな写真を見開きに配置するかは写真編集の面白さの1つであり、見る側からすれば、その2枚が並んでいる理由を深読みしたり、2枚の関係からの連想を広げる楽しみがある。

——見開きを決める時にアイディア、こう並べると面白いんじゃないかとか考えたりしますか?

大田 まったく考えない。目だけ。

——境地ですね。

大田 30年以上かかってるから。考えずにできるようになったのは2013年の『常世の虫』(原芳市・蒼穹舎)、『ホタル』(溝口良夫・蒼穹舎)あたりから。その前に『CLUB & COURTS YOKOSUKA YOKOHAMA』(石内都・蒼穹舎)と、『軽井沢時代 1947-1960』(森澤勇・蒼穹舎)(どちらも2007年)から急に自分が変わったような気がする。編集が楽にできるようになった。

原 芳市『常世の虫』(2013・蒼穹舎) 編集:大田通貴

溝口良夫『ホタル』(2013・蒼穹舎) 編集:大田通貴

——何か理由があるんですか。

大田 ヒステリックグラマーで写真集をつくった時の経験が大きかったかもしれないですね。綿谷くんとほかに何人か、だいたい3人か4人で編集をやったんですよ。

蒼穹舎のHPで調べてみると、大田と綿谷のほかにクレジットされているのは、櫛引万紀が6冊(小島一郎『hysteric Eleven』)2004、深瀬昌久『hysteric Twelve』2004、原美樹子『hysteric Thirteen』2005、長野重一『hysteric fourteen』2005、Sue RYNSKI『hysteric Fifteen』2006、植田正治『hysteric Sixteen』2006)。綿谷修の2冊の写真集『Rumor』と『Agenda 2001』(ともに2007)は大田と中島ふみえ。

大田 彼、彼女らが好き放題言うわけです。最初に写真を選ぶ時、あたしこれ、俺はこれ、と好き勝手に選ぶ。一応、僕がメインだけど、絶対これを入れたほうがいい! この組み合わせはこれじゃない? とそれぞれに言う。それを見ているうちに、そういうものかなと自然に身体に入ってきて、「自分」みたいなものじゃなくできるようになってきた気がします。

2008年の『北海道』がヒステリックグラマーと関わった最後なんですが、これからは自分一人でやらないと、と思ったのがその1年前くらいから。石内都『CLUB & COURTS YOKOSUKA YOKOHAMA』(2007)と、森澤勇『軽井沢時代 1947-1960』(2007)は自分でもほぼ完璧にできたというくらい満足度が高かった。それから写真集によって多少ばらつきはあるかもしれないけど、2013年の原芳市『常世の虫』くらいからは安定しましたね。

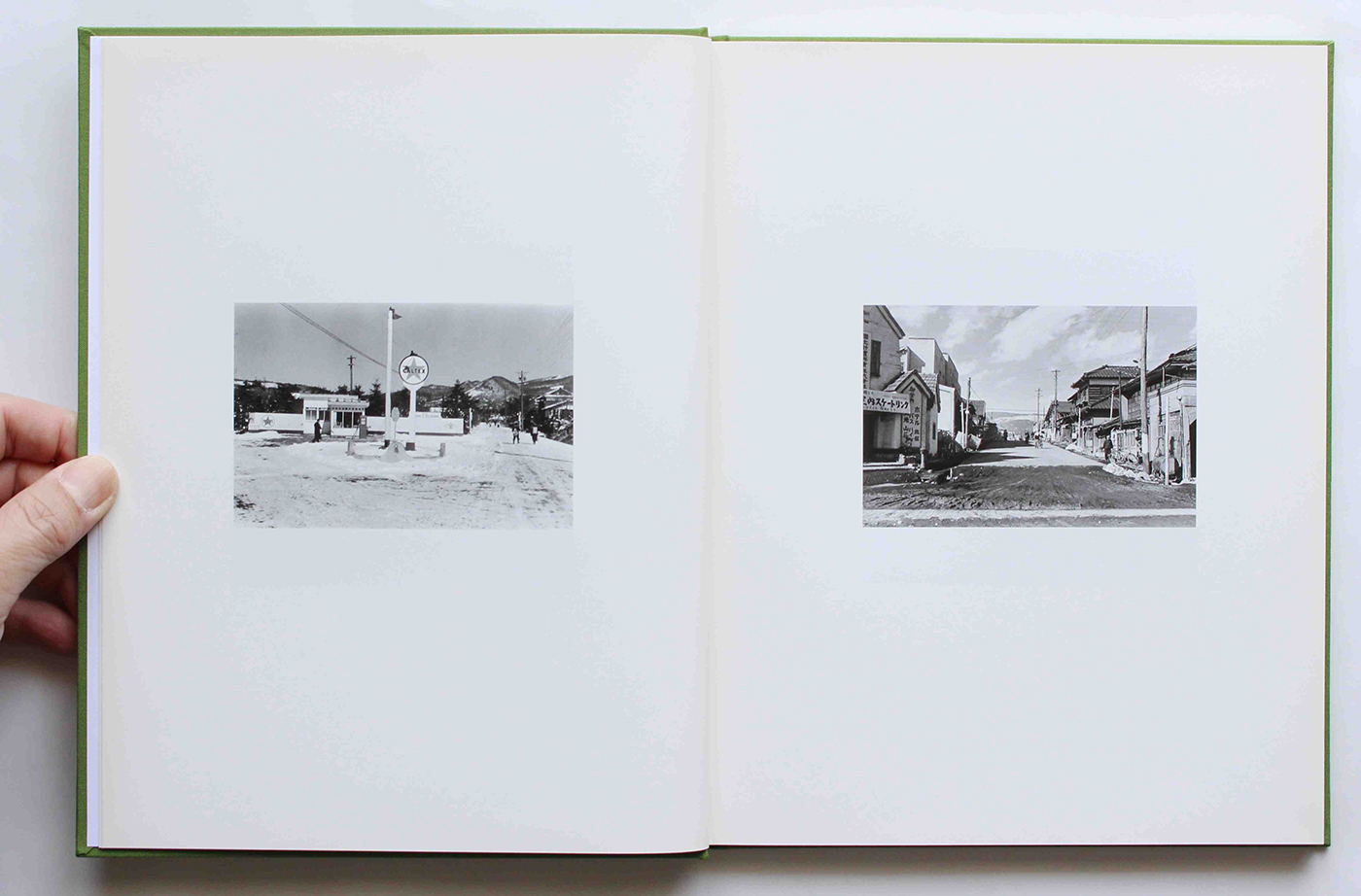

森澤 勇『軽井沢時代 1947-1960』(2007・蒼穹舎) 編集:大田通貴

——その感覚ってどういうものなんでしょう?

大田 自分が選んでいるという意識があまりないっていうか。客観っていうとおかしいけど、目だけで選んでる、みたいな感覚ですね。写真の流れに起承転結をつけないのもそう。自分の解釈を入れたくないから。

偶然だが、2007年に大田に取材したのはちょうどいいタイミングだったようだ。大田がその編集術を確立し始めた頃だったのだから。

2007年に大田は「(写真は)絵解きになったらつまらない。(写真集で)いちばんいいのは、無限循環」とも言っている。写真集に始まりと終わりはあるが、それが循環していくように感じられるのが理想だということだろう。

そのために大田が心がけているのは「自分をなくす。写真の絵柄の中に入って、写真家の目になる」と語っていた。しかし、「そうできない写真もいっぱいある。ダメな写真ほど、本人の意図が見えてきちゃう」と。

あらためて言うまでもないが、写真集は写真家の著作である。つまり写真家のものだから、選びや並びにも当然、作家の意識が反映されていると読者は考える。ゆえに、写真の選びと並びを写真家以外がやると聞いて「なぜ?」と思う人もいると思う。私もそうだった。大田も「編集者がここまでやっていいんだ」と感じたというから、誰でもそうだろう。

写真家の中には完全に自分で編集構成する人もいるし、編集者やグラフィックデザイナーに頼んだとしても、最後の拒否権は写真家にある。ゆえに、写真集は写真家のものなのはまちがいない。ただ、編集者が写真家の選びや並びを越える可能性があるのが、写真集の面白いところである。

写真編集者の立ち位置から作家の意識はどう見えるのか。大田は、2007年には「作家の目になる」と語っていたが、現在ではその「作家の目」さえ越えたところから写真を見ているように感じる。

——石内都さんと大田さんは長く交流していますし、写真集もたくさんつくっています。石内さんの『Mother's』(2003、蒼穹舎)は石内さんの代表作の1つです。作家と対話を重ねることで、作家の意識が大田さんに浸透し、選びや並びに影響してくるということは感じますか。

大田 対話といっても写真や作品についてがっつり話したりはしないんですよ。話すことも世間話くらい。石内さんからお願いされて、選んで並べたものを見せても、最近はあまりこう変えたいと言われなくなりましたね。

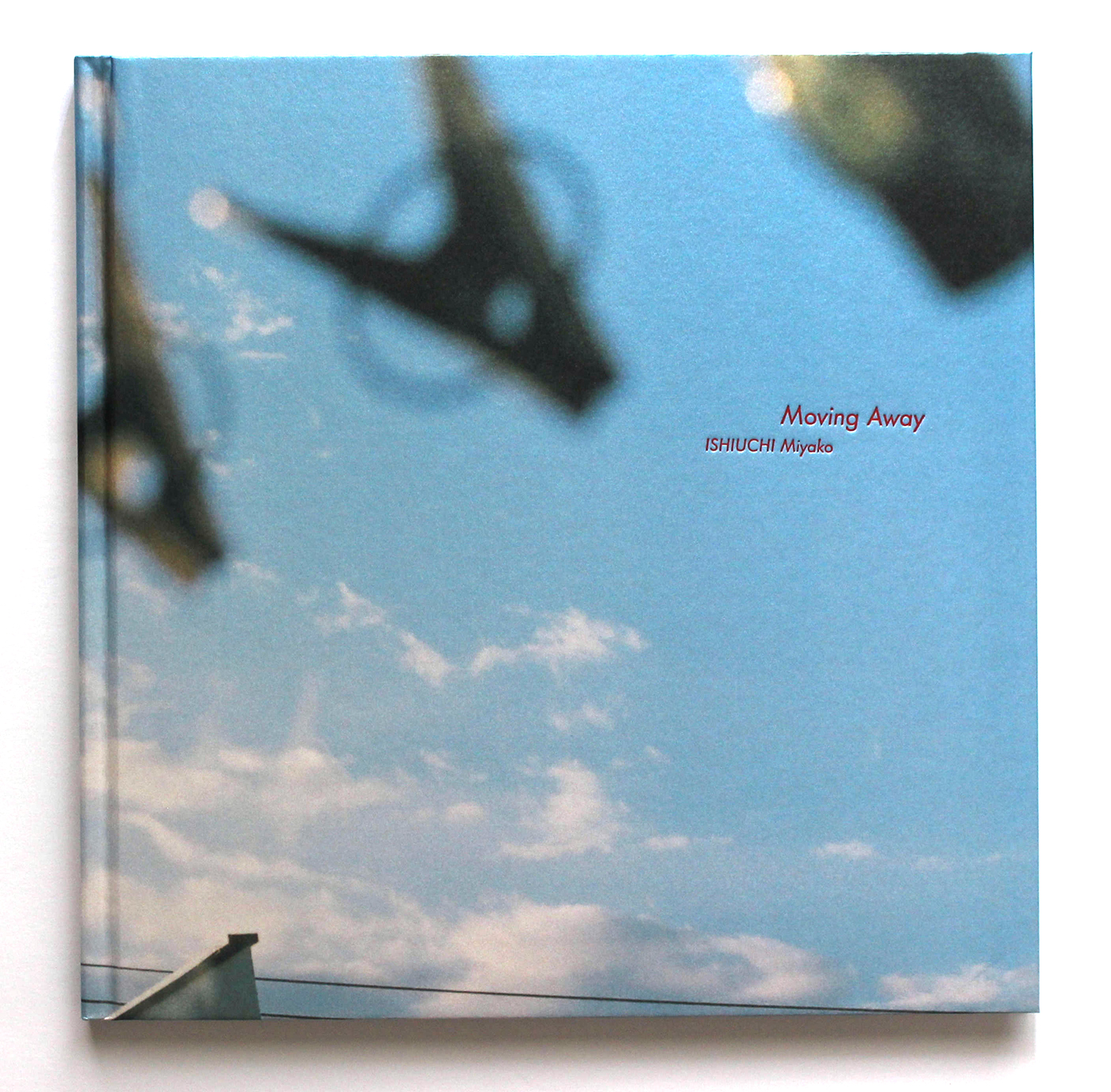

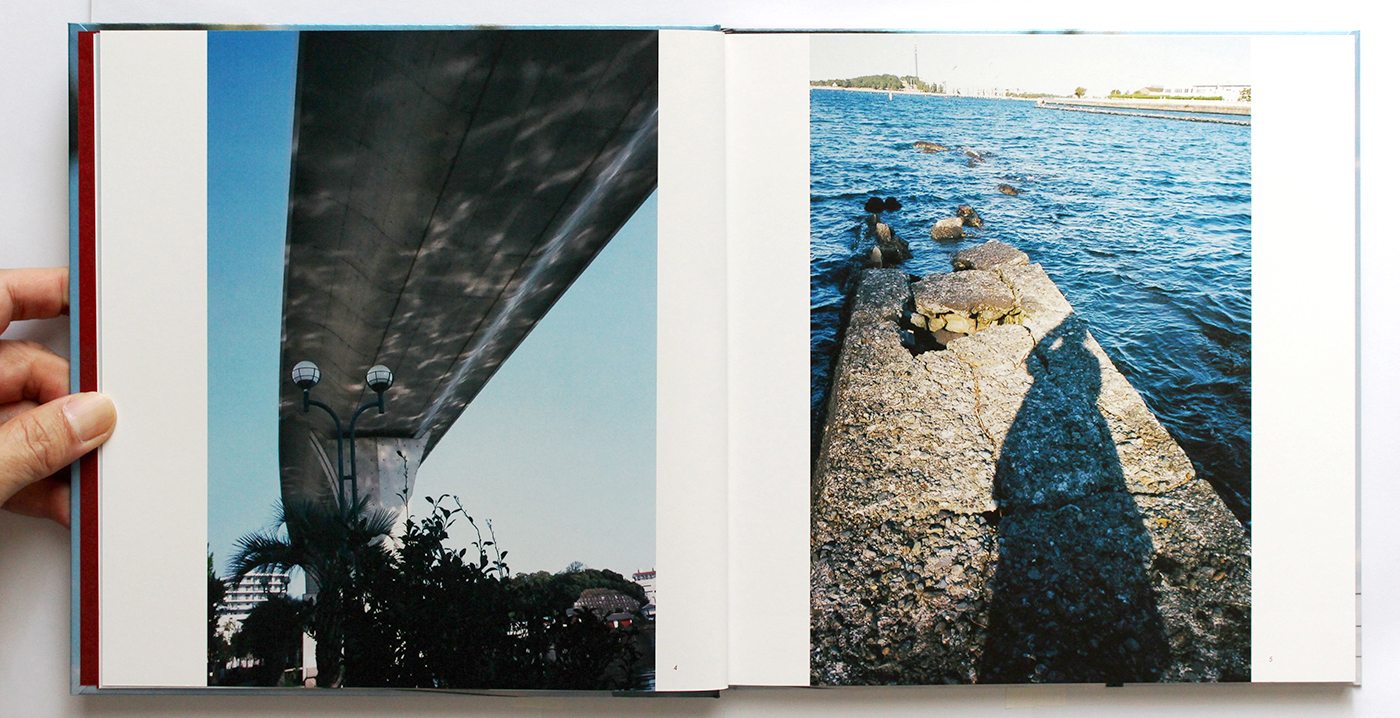

最近の『Moving Away』(2021、蒼穹舎)でも、石内さんから言われて入れ替えたのは3、4枚かな。選んで見せたら「あら、私の写真、いいじゃない?」

——石内さんらしい(笑)。

石内都『Moving Away』(2021・蒼穹舎) 編集:大田通貴

大田 この写真は片ページを白にして1枚で見せたいとか、この2枚は見開きにしたいとか少し言われたぐらいです。『Beginnings: 1975』(2018、蒼穹舎)の時もそんな感じでほとんど何も言われなかった。

その前の『幼き衣へ』(2016、蒼穹舎)の時は、この着物とこの着物は値段が違いすぎるから、とか、この場所の写真をここに入れるとおかしいとか、作家しかわからない指摘はありましたね。そういう知識はこっちにはないから、そこはもう意見を聞いてあらためるしかない。

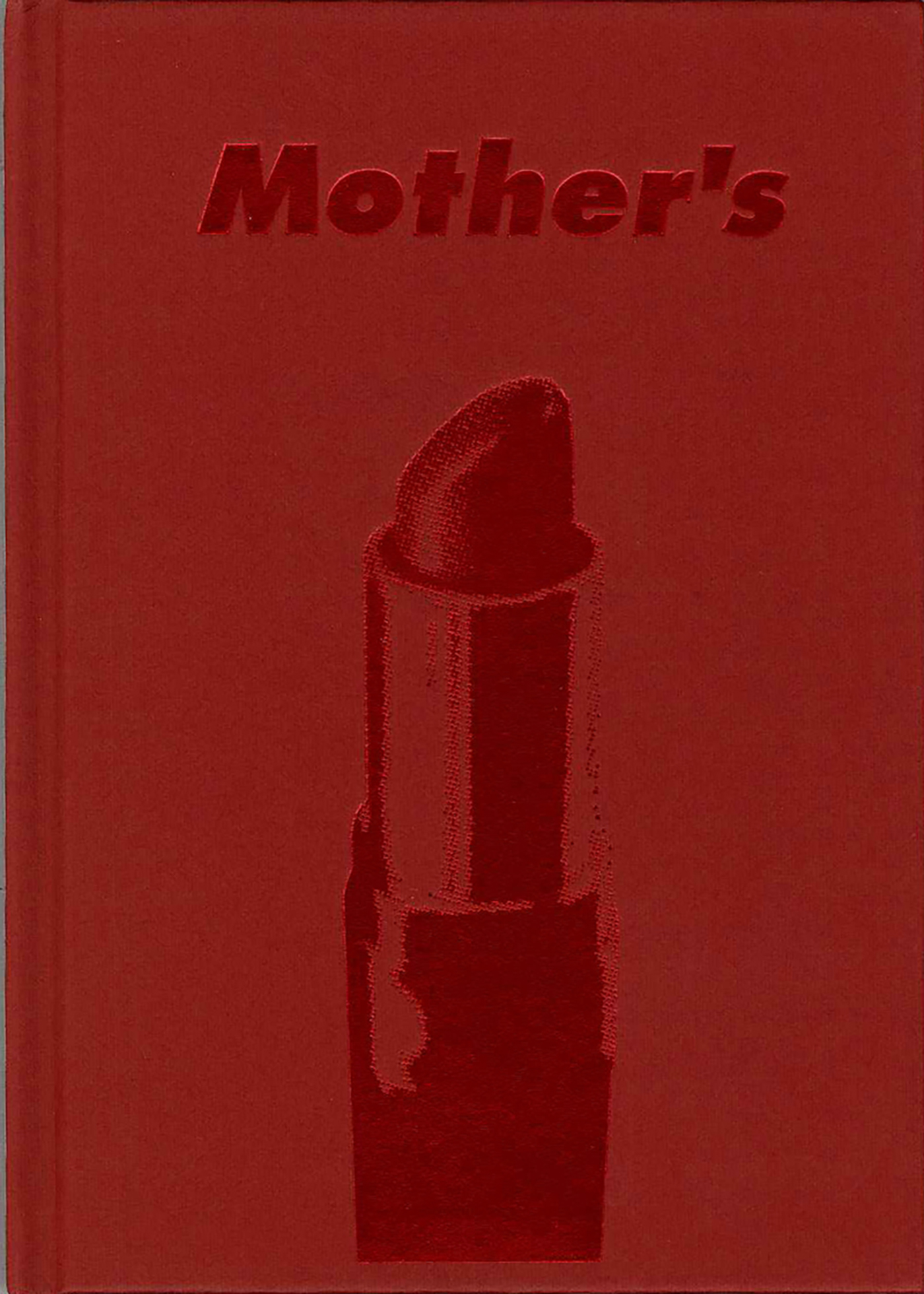

——『Mother's』はどうだったんですか。小さな判型でページ数も多くないですけど、本としての佇まいがいいし、内容も濃い。収録されている枚数以上の写真を見たような気持ちになります。原耕一さんのデザインもすばらしい。

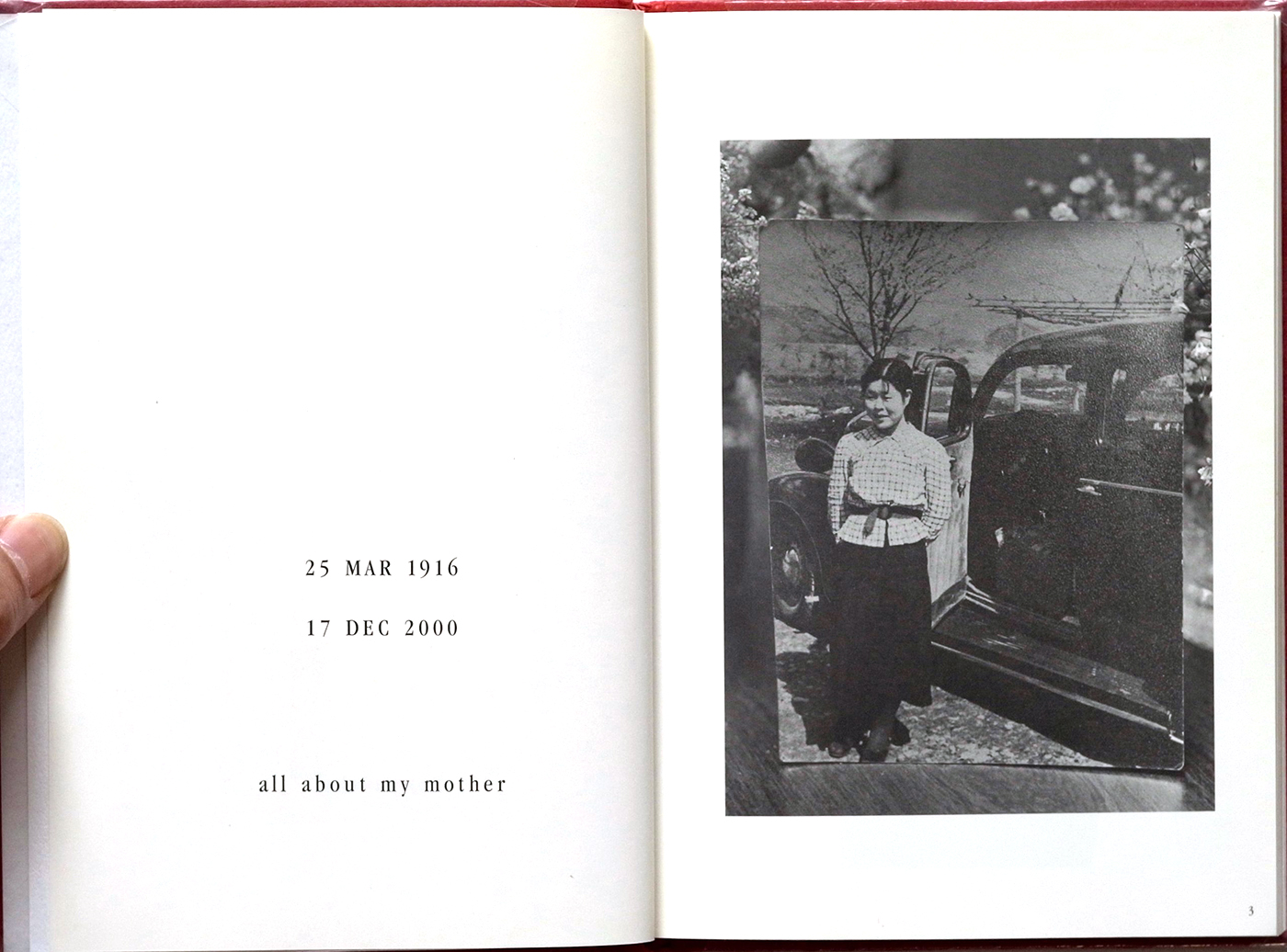

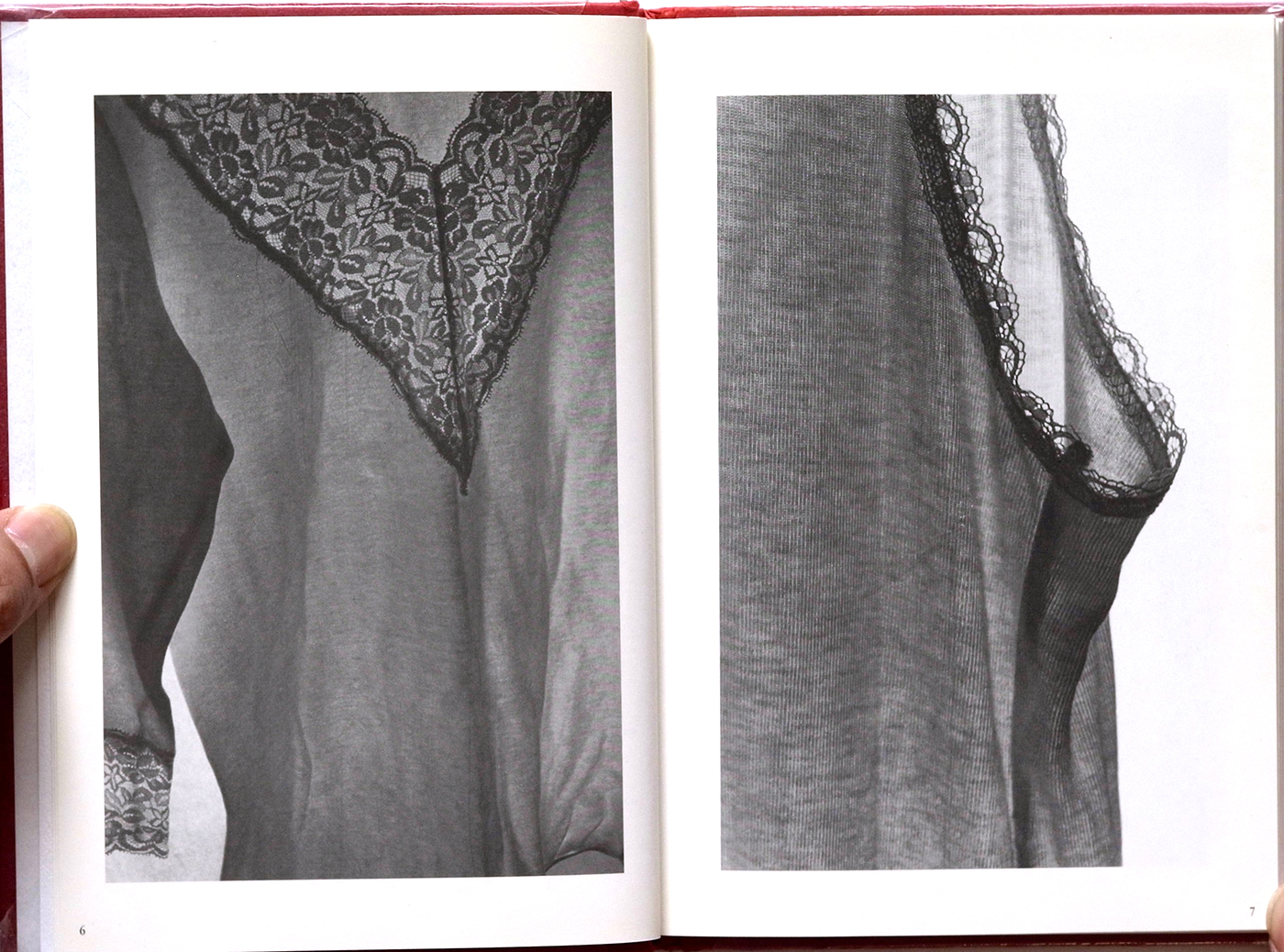

大田 『Mother's』は『Moving Away』と同じで、私家版みたいな感じでしたね。正月に石内さんのアトリエに呼ばれて「大田さんやって」って写真を見せられて。でもその時はカラーはなかったんですよ。モノクロの下着の写真だけじゃ難しいから「ほかにないですか?」って言ったら「こんなのだめでしょう?」と石内さんが出してきたのはサービス版のカラー写真。その中に口紅の写真とかがあってすごくよかった。それで、カラーを真ん中に入れて、モノクロで挟めばいいじゃないですか、となったんです。石内さんはそういう提案を受け入れてくれるんですよ。作品にこだわりはあるけれど、他人の意見に対して柔軟なんです。いい写真家はみんなそうですね。

石内都『Mother's』(2003・蒼穹舎) 編集:大田通貴

石内都『Mother's』(2003・蒼穹舎) 編集:大田通貴

『Mother's』は2005年に第51回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館で「マザーズ 2000-2005 未来の刻印」(コミッショナー:笠原美智子)というタイトルで展示され、石内都が世界的な注目を集めるきっかけになった。生前、葛藤があった母の遺品を撮影した作品であり、私的なモティーフゆえ、写真集としては私家版のような意識で始まったというのは納得できる。その個人的な作品が持つ普遍性が理解され、その後、石内が広島の原爆資料館の収蔵品を撮影した『ひろしま』(2008・集英社)『Fromひろしま』(2014・求龍堂)や、メキシコを代表する女性画家フリーダ・カーロの遺品を撮影した『フリーダ 愛と痛み』(2016・岩波書店)などの作品がつくられていく。

『Moving Away』は石内が父母が建て、二人の死後はアトリエとして使ってきた実家を処分し、生まれ故郷の桐生へ引っ越すタイミングで撮影された、家への鎮魂歌。これもまたきわめて私的な写真だが、『Mother's』に続いて大田に編集を任せたことに、石内の大田への信頼がうかがえる。

——写真集をつくる時に編集者のような「写真家以外」の人物が選びや並びにまで深く関わることについてどう思いますか。

大田 編集者がそこまでやっていいものだとは思っていなかったから、最初はラッキーって感じでしたよね。

でも、写真って、本当は撮った段階でもう写真家のものなんですよね。その後で、作家本人が選んでも、他人が選んでも、その人の写真集。作家本人の主観で解釈の幅を狭くしてしまうより、第三者がその写真を見た時にどう感じるかという視点を入れたほうがいいと思います。作家によってはざっと選んで、そこからの絞り方がわからなくなって相談したい、みたいこともありますよ。

写真家が編集構成を他者に任せるという考え方に、私は長部日出雄の『映画監督』(1985、新潮社)という小説を思い出した。長部は週刊誌記者を経て映画評論家、小説家として活躍し、自身も1989年に劇場用映画『夢の祭り』を監督している。『映画監督』は監督をする前の、いわば外側からの観察をもとにしているのだが、実に説得力のある描き方をしている。たとえばこんなふうに。

「監督のイメージは謎であったほうがよい。それを探ろうと必死になったスタッフと俳優の想像と読みこみ、おもいこみの結果として、テーブルの上に山と積まれたチップは、最終的にはことごとく監督の手に掻き集められて、映画の中にとりこまれる」

(長部日出雄『映画監督』1985)

この監督のあり方は写真作家とも共通する。映画が各パートの力を結集してつくられるように、映画と比べれば人数は大幅に少ないものの、写真集もまた、関わった人たちの力が写真集の完成度を押し上げる。写真家が写真集づくりに他者の力を使うことは当然のことなのだ。

——少し具体的に写真集の編集について聞きたいのですが、ある写真集について大田さんが「人・モノ・人・モノの順番に写真が並んでいて、ひどい編集だ」と批判していましたよね。

大田 ずいぶん前の話ですけどね。20年くらい前のこと。その作家の過去の写真集だったから参考にしようと思ったんですが、ならなかった。いや、逆参考にはなったかな。人、モノ、人、モノっていう単調な並びじゃだめで、人、モノ、人人、モノモノとかにすればいいんだ、とかね。

——被写体にだけ目を向けて構成するとどうしても意味が強くなってしまいますよね。構造が簡単に読めてしまう。しかし、写っているものがはっきりしている以上、見ている側は写っているものに気を取られてしまいます。たとえば、原芳市さんの写真の場合はどうでしょう。『光あるうちに』(2011・蒼穹舎)ではいきなり女性二人のカメラ目線の写真から始まってドキっとしました。

大田 『光あるうちに』もその前につくった原さんの『現(うつつ)の闇』(2008・蒼穹舎)も、たしか本人の並びと逆さまにしたんです。原さんは自分で選んだ写真を持ってくるので、ほとんどそれを使っているんだけど、順番だけ逆さまにしました。

原芳市『光あるうちに』(2011・蒼穹舎) 編集:大田通貴

——写真家が考えた流れとは逆にする。始まりから終わりまで一直線に考えたものを、逆から見直す、という発想はなかなか出てこないですね。

大田 『東北残像』(2019・でる舎)も、クレジットは「協力」になっているんだけど、事前に並びを見てる。それで、一番前と一番後ろを入れ替えたんだけど、それだけでぎゅっと締まるんですよ。

——『現の闇』を蒼穹舎から出すことになったのはどういういきさつだったんですか。

大田 『現の闇』は別の出版社から出すことがほとんど決まっていたんです。それが話を進めているうちに先方と合わなくなったらしく「大田さん、やってくれる?」と。『現の闇』がうまくいったからだと思うけど、続けて「同じシリーズがまだあるんだよ」って、『光あるうちに』をやって。

最後の『神息の音』(2019、蒼穹舎)は最初は原さんがぜんぶ自分でやりたかったようです。でも僕が並べて返したら「すごいいいわ」と。でもあれは、逆に、前と後ろを逆さまにしてくれって言われたんです。僕は闇で始まって光で抜けていくようにしたんだけど、原さんは「俺は闇の中で死にたいから」と。闇の中に消えていくようにしてくれって。

原芳市(1948-2019)は、蒼穹舎から『現の闇』を出す前は、『ストリッパー図鑑』(1980・でる舎)や『曼陀羅図鑑』(1988・晩声社)で、ストリッパー、エロスといったキーワードで語られる写真家だった。しかし、『現の闇』以降は静謐な黒と白の世界に、常ならぬこの世の理を感じさせる作品を発表していった。とくに晩年は写真集づくりに熱心に取り組んでいる。原亡きあともその作品を見ることができるのは、生前にまとめた写真集があればこそである。

しかし、写真集としてまとめる前にこの世を去ってしまう人、写真集をつくろうと考えていなかった人の場合はどうだろう。

近年、アメリカのヴィヴィアン・マイヤー(1926-2009)や、青森の工藤正市(1929-2014)など、故人の写真を「発掘」した写真集が高く評価されている。大田も2007年に森澤勇(1913-1973)の『軽井沢時代 1947-1960』(蒼穹舎)という写真集を編集している。森澤勇は写真作家の森澤ケンの祖父で、森澤ケンが生まれる前に亡くなっているが、残されていたネガを見つけたところからこの写真集ができた。大田にとって手応えのあった写真集の1冊だというが、大田は森澤勇には会っていない。その場合、「作家の写真集」の編集はどのようなものになるのだろうか。

——大田さんは作家と出会って写真集をつくってきました。しかし、『軽井沢時代 1947-1960』の森澤勇さんはそうではありません。作者はもう死んでいるわけですよね。本人不在で生前の情報も限られている。ぼほ写真だけがあるという状態で編集することに難しさはなかったですか。

大田 作家はいないけど、企画を持ってきた孫の森澤ケンが作家だから。写真を持ち込んできた時点で、森澤くんがいいと思うものを選んでいるわけです。彼は写真を見る目があるから、預かった写真を見てすんなり選べましたね。

——作家もその時代も知らないのに写真を組めるのは不思議な気もします。

大田 それを言ったら、誰の写真集でも、写真に写っている場所のほとんどに行ったことがない。たぶん、そういう情報は僕の写真編集に要らないですね。

——写真に写っているもの。見えるものだけでいいと。

大田 まあ、でも、時代に関していえば、『軽井沢時代 1947-1960』の時代は、文学でいえば、僕の好きなど真ん中。その時代の雰囲気はだいたい文学を通してわかってるから。

——写真集を見るのもいまの人。孫の森澤ケンさんと、大田さんが森澤勇さんの写真を見て、それを同時代の人に届ける、ということですね。

大田 小島一郎だって井上青龍だってそう。最近出したばかりの山崎茂 『Weekend』(2023、 蒼穹舎)だって1970年代の写真がほとんど。僕はど真ん中の世代だけど、いまの世の中では生まれてない人も多い。その人たちが写真集を見るわけだから、わからずに見るという条件は同じなんですよ。

山崎茂 『Weekend』(2023・蒼穹舎) 編集:大田通貴

私がなぜこんなことを大田に質問したのかといえば、写真が記録だとすると、周辺情報や、撮影者の情報を知れば知るほどいい構成ができるんじゃないかと思う人がいると思うからだ。たしかにドキュメンタリー写真の文脈ではそれは正しい。添えられたキャプション1つで写真の持つ意味が180度変わってしまうことがあるように、写真の構成で見る人に事実をねじ曲げて伝える危険性があるからだ。しかし、「写真作家の写真集」はドキュメンタリー写真の流儀に縛られない自由さが魅力だ。

写真だけを手がかりに想像をめぐらしたり、考察したりすることで、記録ではあるけれど、記録以上の想像力を刺激してくれるところが写真集の面白さなのである。

大田 文学でいえば明治だって、昭和の初めだって、自分の中にあるわけじゃない? 言葉がわかれば。古典とかぜんぶそうだしね。

大田が指摘する通り、私たちは文学や映画、絵画などを通して、自分が生まれていなかった時代をイメージできている。写真ももちろんそうだ。文学や映画、絵画もフィクションが主流で、だからこそ作り手の創造性に注目が集まってきた。写真も同じことができる——それが作家の写真集である。

見て、考える。見て、想像する。そのための写真であり写真集。興味を持ったら、その写真を手がかりに自分で調べれば歴史につながったり、文化につながったりする。その入口なのである。

最後に大田に事前に伝えてあった質問に答えてもらった。編集を手がけた写真集の中で転機になったもの、思い入れのあるものなど、特別な3〜5冊を選んでほしいというお願いだ。

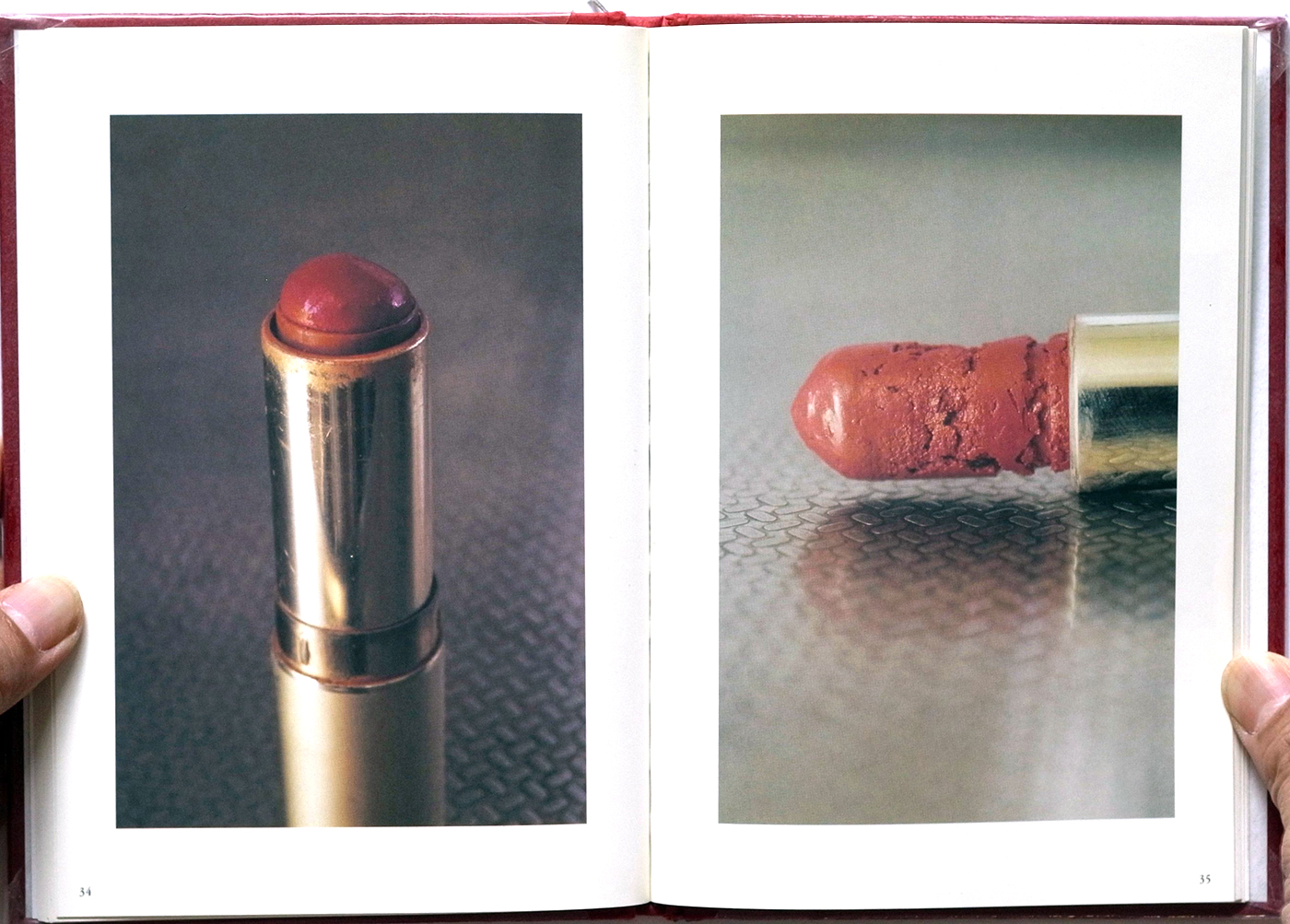

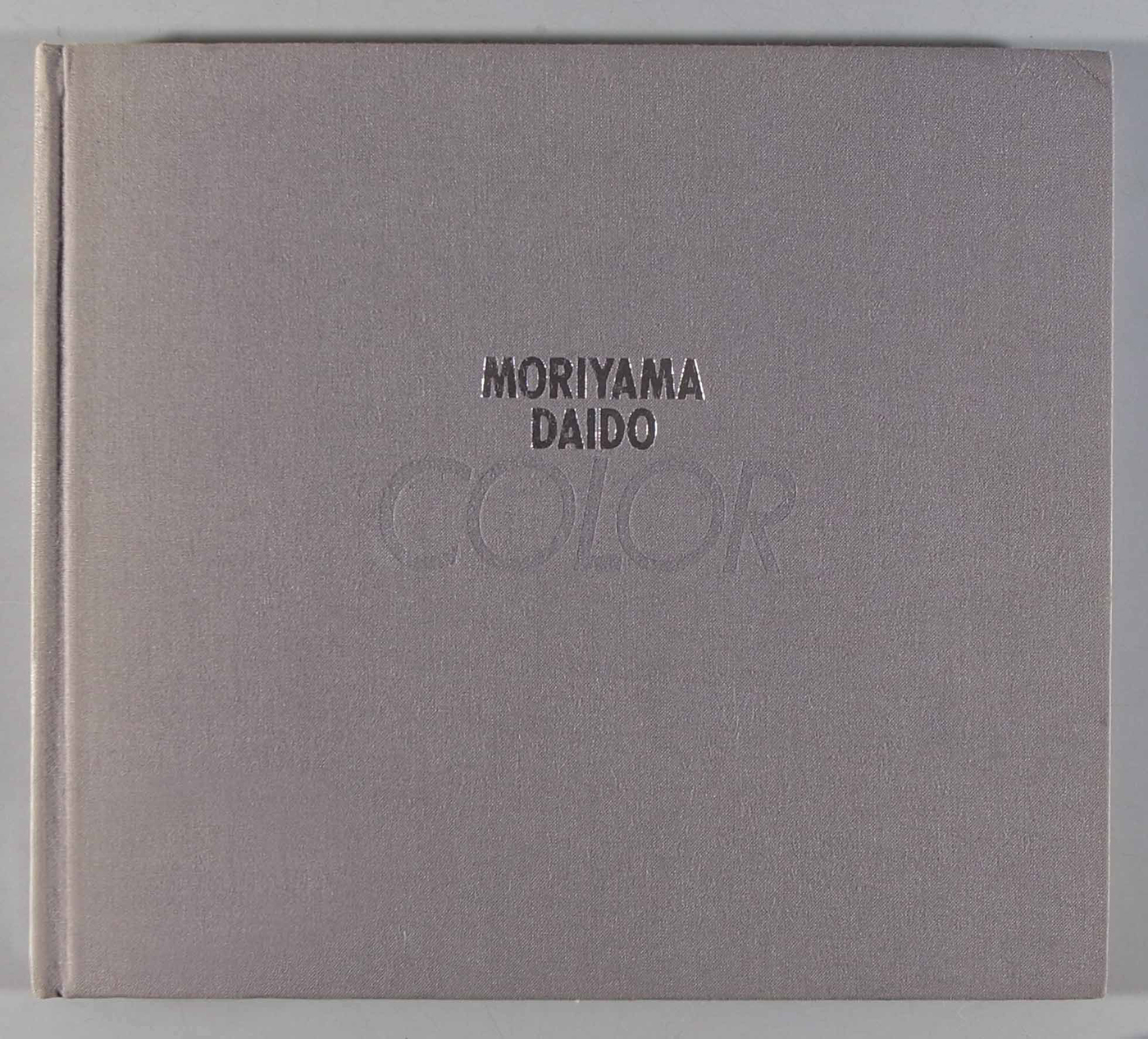

大田 難しいけど、まず『仲治への旅』(1987)でしょ。好きな写真集でいうと(森山さんの)カラーの2冊(『COLOR』1993、『MORIYAMA Daido COLOR2』1999)。桁違いに好き。

森山大道『COLOR』(1993・蒼穹舎) 編集:大田通貴

——『仲治への旅』は大田さんが森山さんの写真集を初めて手がけたということで思い入れがわかりますが、『COLOR』2冊は意外です。ヌード写真集の『蜉蝣』(1972・芳賀書店)はありましたけど、出版当時、森山大道のカラー写真は見慣れない人が多かったのでは。

大田 カメラ雑誌には出してたけどね。もともとはのちに『北海道』として出たシリーズを出したいと思っていたんだけど、森山さんがネガは揃えてプリントは用意できなかった。「まだ今は無理だ」って。その代わり、引っ越しで荷物を整理したらこんなのが出てきたって、見せてくれたのがカラー写真だったんです。

——ポジフィルムですよね。

大田 そう。フィルムの切れっ端ですよ。たまにつながってるのがあったけど。

——切れっ端なのは雑誌で使ったからですか。

大田 たぶん、雑誌に使わなかったのが残ってたんじゃないかな。撮ってから20年くらい経っているから褪色したものもあったけど、補正せずにそのまま印刷している。

『COLOR』の2冊は編集が面白かった。二人でずっとスライドビューワーをのぞいてた。ポジでぴっちり埋めた中から3、4枚コマくらい残すものを決めて、それ以外をかたして、また次の束からバーっスライドビューワーに並べて3、4枚コマくらいを残して、また次の束を並べて残す、みたいなことを繰り返してできました。

作家と二人で35ミリの小さなポジフィルムののぞいている様子を想像するとほほえましい。十代の頃からあこがれていた作家との共同作業は編集者にとって至福の時だっただろう。

今回の取材で感じたのは、大田の編集術がある種の純粋さを求めるものだということだ。大田の「選び」とは作家のもっとも純粋な部分、ピュアで混じりけのない世界を取り出すことだ。深瀬昌久の『鴉』における「エグみ」のようなものは、基本的には大田の中にはない。

デザインにおいても、できるだけシンプルに、ケレン味なく、が大田のめざすものだ。クロス装、ハードカバーという造本が多いのも時代を超えた普遍性を求めているからだと思う。

たしかに大田が編集した写真集は、初めて手にした時には、一定したスピードでページをめくっているような気がする。途中で引っかかったり、ページをめくる手を止めたり、という経験はあまりない。あったとしても、それは個人的な「何か」(知識や記憶に触れるもの)に引っかかった場合のようだ。そのため、最初に見た時にはさーっと最後まで見てしまう。しかし繰り返し見ることでじわじわとそれぞれの写真の面白さが見えてくる。

つまり、ページをめくるたびに驚きがある、というタイプの編集ではない。その点でいえば「地味」かもしれない。しかしその「地味」な写真が次第に気になり始める。それは大田が選んだ写真編集の方法だと思う。

大田はその方法を文学をはじめとする写真以外の教養と、写真集を見ることの積み重ねでつくりあげてきた。その根底にあるのが純粋さ、ピュアな世界を感じ取るセンサーである。

次回は朝日ソノラマの写真編集者として、「ソノラマ写真選書」全27巻を編集。写真評論家でもあった長谷川明(1949-2014)の仕事について紹介したい。大田通貴のキャリア初期に写真編集の「師」でもあった長谷川明とはどのような写真編集者だったのだろうか

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント