コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

長谷川明と唐仁原信一郎(左)、藤原敦(右)(写真提供=藤原敦)

前回に引き続き、写真編集者、長谷川明(1949-2014)について紹介する。

やはり前回同様、新宿ゴールデン街naguneで開かれたトークショー「長谷川明 写真私史 Ⅰ〜Ⅲ」(2007年7月30日〜8月1日)での発言を手がかりに、長谷川が手がけた写真集について探っていきたい。

長谷川明は28歳から30歳にかけて、ソノラマ写真選書全27巻を世に送り出した。残念ながら選書は打ち切りになってしまったが、写真集をつくる機会はそれで終わりではなかった。

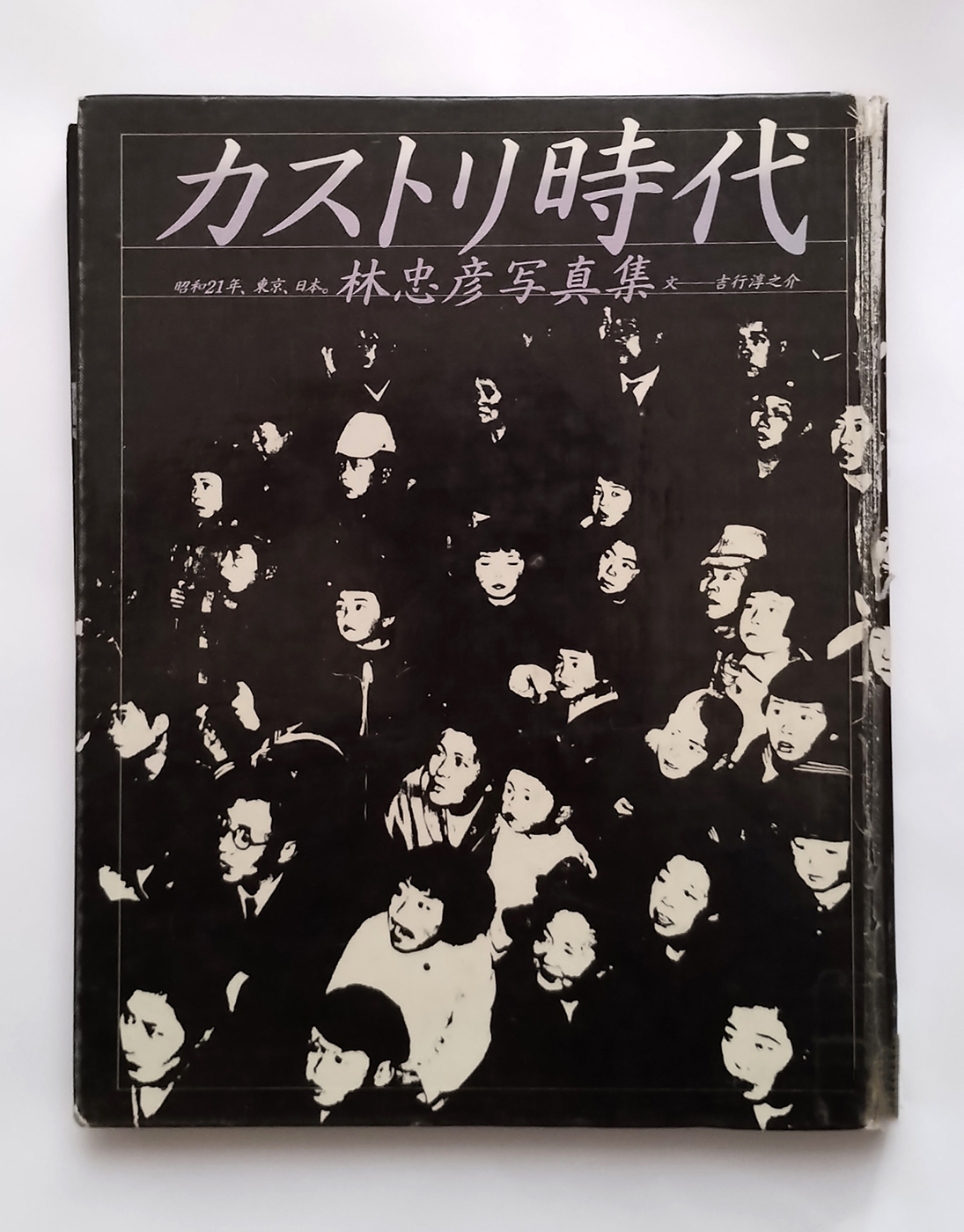

すぐに林忠彦の『カストリ時代 昭和二十一年、東京、日本』(1980)、翌年には師岡宏次の『東京モダン 1930〜1940』(1981)を手がけている。

ソノラマ写真選書の最終刊、田沼武能の『下町、ひと昔』の奥付を見ると、発行日が1980年1月30日。『カストリ時代』の初版発行日が3月31日だからほとんど間を置かずにつくられている。たまたま私が手にしたのは第2版なのだが、5月20日となっているから売れ行きはよかったのだろう。テレビで紹介されるなど、当時かなり話題になったようだ。いまでも林忠彦の写真集でもっとも有名なものだろう。

林忠彦(1918-1990)は木村伊兵衛(1901-1974)、土門拳(1909-1990)らの次の世代にあたり、戦後の写真界の中心にいた1人。周南市と公益財団法人周南市文化振興財団が主催する「林忠彦賞」にその名が残っている。同世代に三木淳(1919-1992)、岩宮武二(1920-1989)、秋山庄太郎(1920-2003)、杵島隆(1920-2011)、大竹省二(1920-2015)がいる。

雑誌でポートレートやルポを撮影したほか、アマチュアの指導にも熱心で、二科会写真部の創立会員でもある。代表作にこの『カストリ時代』のほか『日本の作家』(1971)、『東海道』(1990)がある。

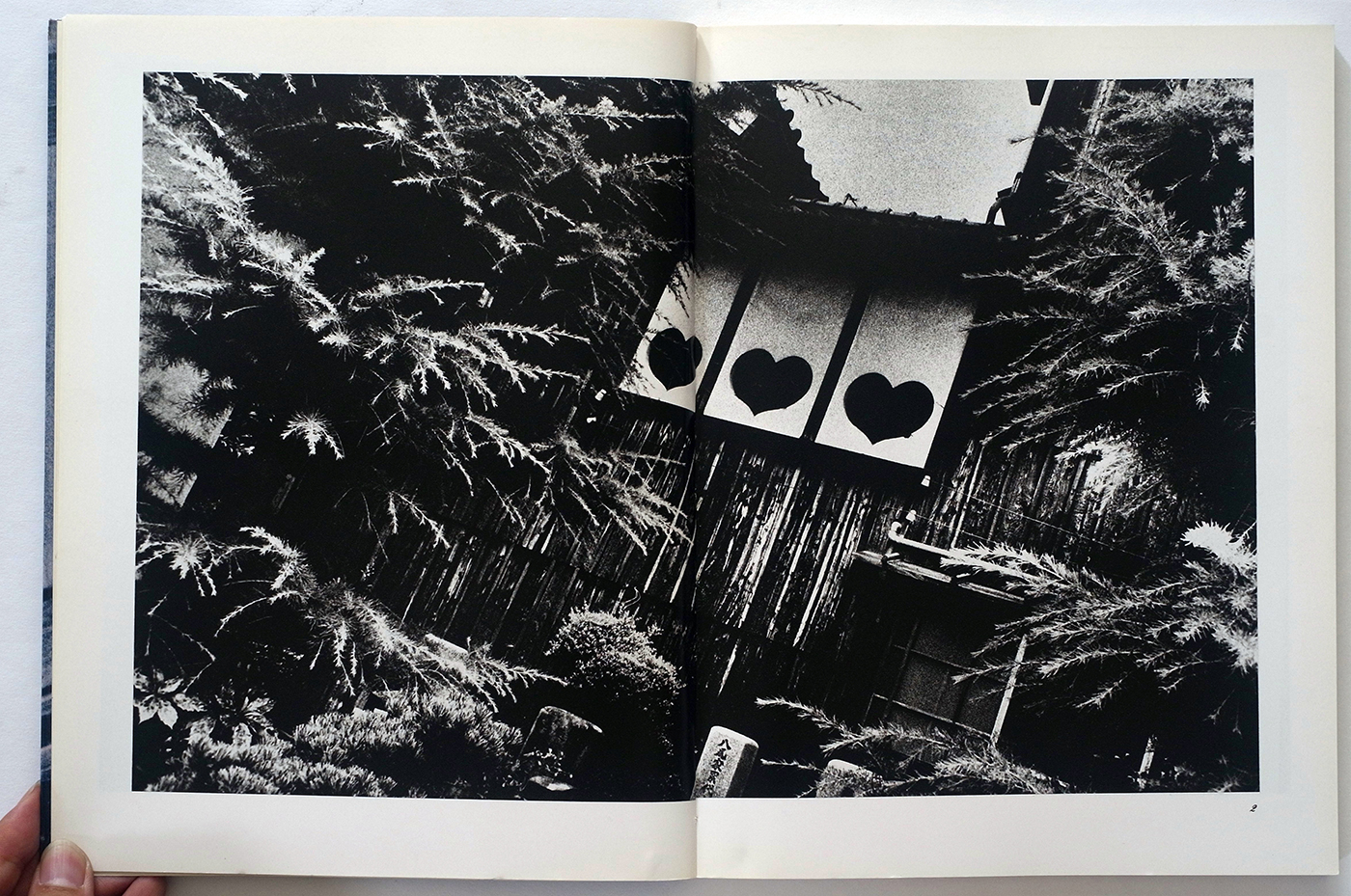

林忠彦『カストリ時代 昭和二十一年、東京、日本』(1980・朝日ソノラマ)

『カストリ時代』は副題にある通り戦後間もない東京で撮影した写真をまとめたものだ。写真構成は長谷川と林荘祐。

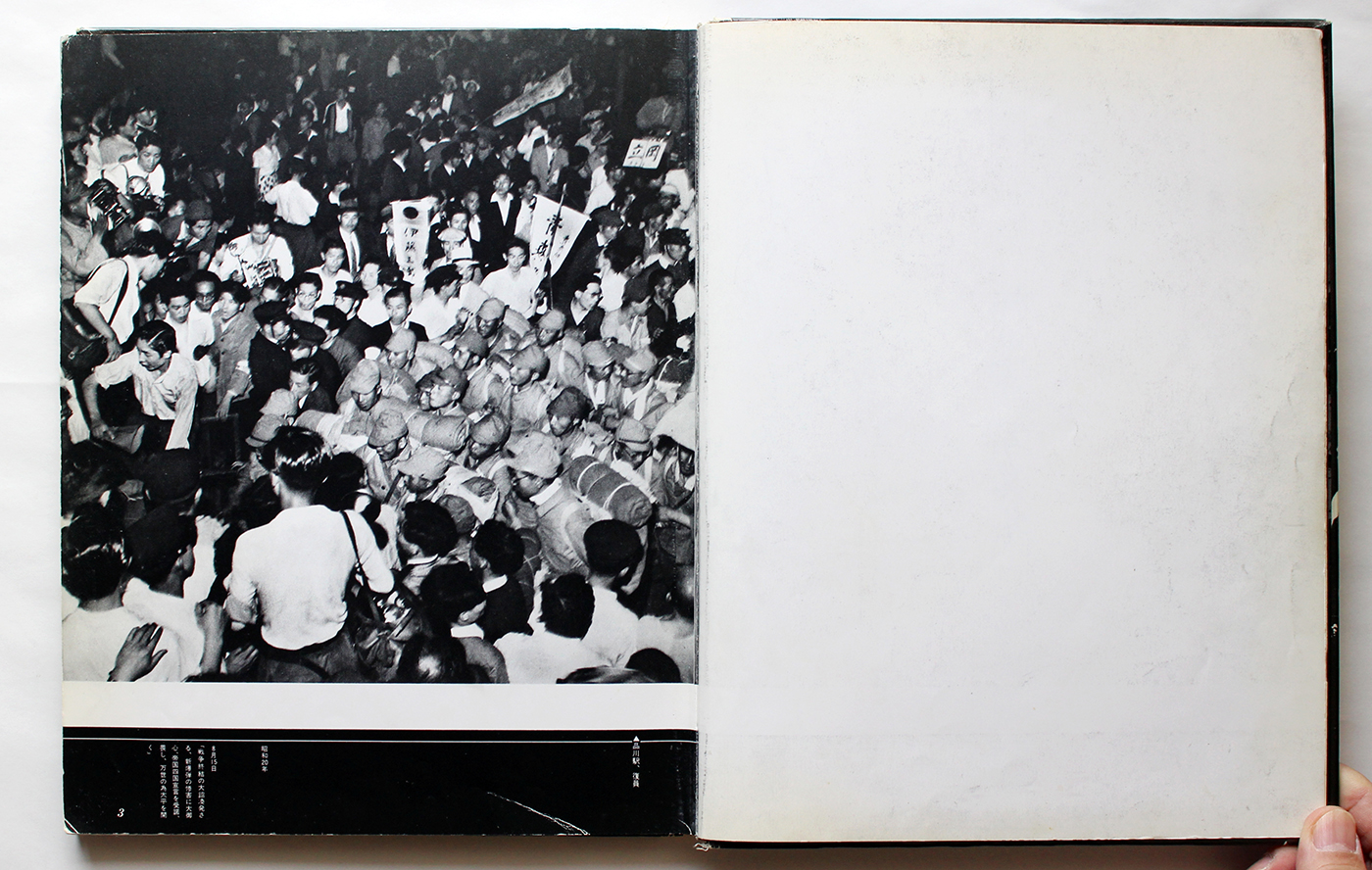

最初の1枚は品川駅。復員してきた兵隊たちと、彼らを迎える人々、カメラマンや新聞記者などのマスコミでごった返している。みっしりと人で埋め尽くされた画面の中に名前を書いたのぼりがあるのは人探しだろう。最初の1枚は「戦後」の始まり。ページをめくると同じく品川駅で復員兵の集団とその表情にフォーカスした写真、その対向には彼らを迎える人々が写されていて「祝帰還(旧字体)」の文字と氏名が書かれたのぼりが目立つ。次の見開きは再会の様子が2カット。といったように、品川駅の写真が8カット続き、1カット上野駅の「引揚げ」を挟んで再び品川駅の復員の写真が来る。

ここまでが「復員」で、次のチャプターは上野駅の浮浪児の写真から始まり、上野駅の混沌とした状況が活写されている。

写真の下には黒い帯状のテキストスペースがあり、写真にはそれぞれ「品川駅、復員」といった簡素なキャプションがあるほか、昭和20年8月15日「戦争終結の大詔渙発さる、新爆弾の惨害に大御心、帝国四国宣言を受諾、畏し、万世の為太平を開く」という一文以降、昭和26年9月9日「講和条約ここに調印、四十九ヵ国が参加、午前三時三十四分、吉田全権署名」まで、日付とその日の朝日新聞の見出しと記事が抜粋されている。日本の敗戦からサンフランシスコ平和条約に調印するまでが、これらの写真の撮影期間だったということであろう。

サンフランシスコ平和条約を結んだことで日本はアメリカの占領から脱し、独立国家として国際社会に復帰した。『カストリ時代』とは言い換えれば占領下の日本時代ということになる。

あとがきに林忠彦自身が「カストリの頃。」という文章を書いている。林は敗戦当時、北京の日本大使館にあった報道宣伝機関で働いていた。日本に引き揚げてきたのは翌1946年の春とのことなので、この写真集に収録されている写真も敗戦の翌年の春から撮影されたものである。

写真と黒帯部分の新聞からの抜粋は合致しているわけではなく、この写真集全体が敗戦後の占領期に撮影されたものであるというのがこの本の枠組みであり、読者は占領期に起きたできごとを文字ベースで追いながら、復員や、浮浪児、盛り場や文学者など多岐に渡る林の写真を鑑賞するという仕掛けになっている。写真集には林の代表作である太宰治、織田作之助、坂口安吾のポートレートも収められている。

林は引き揚げてすぐに東京の雑誌社をまわり、写真撮影の仕事を求めた。最初は上野駅の撮影だった。戦後の東京の混乱を象徴する場所だったのだろう。

カストリ時代の「カストリ」とは「三合飲めば悪酔いしてつぶれる」と言われた粗悪な密造焼酎のこと。敗戦直後のもののない時代に人々の無聊を慰めた。このカストリ酒とすぐにつぶれる雑誌とを重ね合わせて、3号(合)でつぶれる雑誌を「カストリ雑誌」といったのだが、林はそんな雑誌でよく仕事をしていた。25誌ほどの仕事を引き受け、生活のために何でも撮影したが、そのうち10誌ほどは原稿料を取りはぐれたそうだ。しかしフィルムは手元に残り、ダンボールに3箱、約3,000本のモノクロネガフィルムが事務所の片隅に眠っていた。それがこの写真集になったのである。

長谷川はこの写真集について大田通貴とのトークショーでこうコメントしている。

「一部はアサヒカメラや週刊朝日に載ったものなんですが、(林忠彦と)同世代の白井達男さん(朝日ソノラマでの上司)の発案で本を作ろうかと。ぼくが西麻布の林さんの事務所へ行って、古い写真ありますかと言ったら、あの人もモノを保存する人でね、箱の中からぞろぞろ出てきた。それを見て作ったんです。林さんの出世作は太宰治を撮った写真。それがあるから、その関係は取ってあったんです。ただ林さん自身は、こんな古写真、なんに使うんだって顔をしてる」

林はすでに遠い昔になったこれらの写真を見直した感想を『カストリ時代』のあとがきにこう書いている。

写真は、うまいとか下手はあるものですが、一番のポイントはやはり記録性にあるのではないでしょうか、映画やほかの映像より写真ほどリアルに後世に残るものはないと、あらためて強く感じています。

(林忠彦『カストリ時代 昭和二十一年、東京、日本』1980・朝日ソノラマ)あとがきより

林はこれらの写真を「リアルにすなおに」撮ったものだとしている。長谷川は林が自身の写真の価値に気づいていなかったと語っていたが、当時はまだ現役の写真家だった林としては当然のことだったろう。

長谷川はおそらく林を念頭に置いてこう発言している。

「昭和20年代に写真を撮っていた人が発表をする場所は、新聞か雑誌なんです。仕事で撮っているんです。だいたい6×6で撮っています。トリミングしやすいから。単に写ってればいいと」

林は『カストリ時代』のあとがきで、当時使っていたカメラを「借り物のスーパーシックスとローライ」だったと書いている。どちらも6×6判のカメラである。

長谷川は続けてこう言っていた。

「ただしそれが何十年か経つと、別の意味を持ってくるんです。写真表現のいちばん面白いのは、作家の意図を超えたところが出てくるところです。絵画や音楽だと自分の作品を9割はコントロールできる。写真の場合は5割です。だから編集者が介入する余地があるわけ」

これまでも長谷川はソノラマ写真選書でベテラン写真家の過去の作品を何冊も写真集にしてきた。しかし、林忠彦の『カストリ時代』はネガの発掘から立ち会ったこともあり、時間が経つことで写真が「作者の意図」を超えることを実感したのではないか。そして、発掘した写真の意味を検討し、現代の読者に伝えるために新聞記事を抜粋するなどの創意工夫をすることで、写真の読み取る可能性を広げられると確信したのではないだろうか。

『カストリ時代』の最後の1枚は、手前右手に焼け残った建物に「初戀とはナンゾヤ」と落書きされた壁があり、左手奥にもんぺ姿で赤ん坊を背負った女性が、歩いて行く後ろ姿を写した写真である。

戦争の狂騒を経て、戦後の混乱に巻き込まれながらも、新しい時代に向けて歩き出していく女性と赤ん坊は、ユージン・スミスの『楽園への歩み』を彷彿とさせる。1955年にニューヨーク近代美術館で展示され、全世界を巡回する歴史的ヒット写真展になった「ファミリー・オブ・マン」展の最後を飾った写真である。

「楽園への歩み」は森の中へ手をつないで歩いて行く少年と少女の姿だった。森の中から光に向かっていく彼らの姿が純粋な希望への歩みに見えたのに対して、『カストリ時代』の写真は焼け跡のなかを歩いて行くあてどのなさと、それでも空が広がっている開放感とがあり、より複雑な感情を呼び起こす。戦勝国と敗戦国のコントラストに置き換えて見ることもできるだろう。

『カストリ時代』の翌年に刊行された師岡宏次(1914-1991)の『東京モダン 1930〜1940』では、長谷川は「編集」とクレジットされている。装丁は谷川晃一、レイアウトは著者の師岡本人である。

師岡宏次『東京モダン 1930〜1940』(1981・朝日ソノラマ)

『カストリ時代』が1945年から1951年までの戦後の写真をまとめたのに対し、『東京モダン』は戦争を挟んでそれよりも前、1930〜40年の写真が収録されている。

1930年代から40年は昭和に直せば昭和5年から15年となる。大正デモクラシーの余波と、戦争に勝ち続けていたことで自由だった空気が、太平洋戦争が近づくにつれて失われ軍国主義に傾いていく。そんな時代である。

「山の手・下町」「スピード時代」「海へ山へ」「銀座のクリスマス」「戦争の足音」という構成は、まず、戦前の東京の豊かな消費生活に目を奪われる。とくに「スピード時代」はジャック・アンリ・ラルティーグ(1894-1986)の写真を思わせる自動車レースを撮影していて、ヨーロッパ風のモダンな生活が日本の都市部にあったことがわかる。「海へ山へ」のスキーなどのウィンタースポーツも、「銀座のクリスマス」の街の華やかさもそうである。だからこそ、最後の「戦争の足音」の戦争へと向かう緊張した空気は、その先を知っているがゆえに暗い気持ちになる。

内容は『カストリ時代』と地続きに思えるが、編集は異なっている。開きは左開きになりテキストは横書き。各章ごとに師岡がテキストを執筆し、レイアウトも自身で行っている。

もともと師岡は編集者であり、これらの写真が撮影された二十代は編集の仕事をしながら写真を撮っていたようだ。仕事で撮ったのか、プライベートで撮ったのか判然としない。あとがきで当時の時代背景、世相を丁寧に説明しているが、自身のことは書いていない。あくまで時代と社会の記録に徹するという姿勢を貫いている。たとえばこんな風に。

この本に使った写真に写っているすべての人が、戦争を体験することになる。兵隊になって死んだ人もあるだろうし、本土爆撃の犠牲になった人もあるだろう

「昔から物を記録するのに、文字で書いておくのが最も確実な手段とされてきた。しかし文字は相手が全く知らない物は説明のしようがない。この『東京モダン』に使った写真は、文字では記録できなかったものを、現代の人達に伝えたり、その頃を知る人には、あらためてその頃を思い出していただくことができるだろう。写真というものは、全く素晴らしいものである」

(師岡宏次『東京モダン 1930〜1940』1981・朝日ソノラマ)あとがきより

ここでも写真の記録性について触れられている。

林忠彦も師岡宏次も過去の写真を見直すことで写真の記録する力を再認識しているのである。このプロセスに関わった長谷川が写真の記録性を重視するようになるのは当然であろう。

しかし写真の記録性といってもあまりにも広い。

長谷川がそこで注目したのは写真家という存在である。林にせよ、師岡にせよ、写真を撮ることには目的があった。大衆に伝えるためであり、記録するためである。師岡が写真と文字を比較しているのはどちらも伝える、記録する能力があるからだ。しかし、文字と一口にいっても、新聞記事や雑誌記事、ノンフィクションや小説、詩や短歌などさまざまな表現方法がある。写真にもジャンルが存在し、長谷川が興味を持ったのは、写真家の作家性がある記録性を持った写真である。それは新聞記事のように説明的なものではなく、詩や短歌、俳句に近いものだった。しかも演出や合成などがない、記録性のあるリアルフォトでなければならなかった。

リアルフォトであること。写真家の作家性が強く感じられること。この二つの条件が合致した写真家が、すでに日本には存在していた。森山大道、荒木経惟(1940-)、そして深瀬昌久(1934-2012)。彼らはストレートに写真を撮り、なおかつ、独自の世界をつくっている。しかもそれは表現であり同時に記録でもあるという作品である。

『カストリ時代』と『東京モダン』は、商業的にも批評的にも成功した。写真は過去に戻って撮ることはできないため、その時にしか撮れない。しかしそこに写っているものの意味は、見られるたびに変化する。

写真の歴史的な価値が「確定」することはない。主題ではなく、わずかに背景に写っていたものが大きな意味を持つ可能性をつねにはらんでいる。写真はいつだって見られること、読まれることによってアクチュアルなものになるのだ。

したがって、過去の写真を編集して写真集にするということは、その時代について写真をもとに考え、ある判断を下すということである。しかも、それは一方向であってはならない。方向が限定されれば、それは単なるプロパガンダになる。

いわゆるドキュメンタリー写真が陥りやすい罠は、イデオロギーに奉仕する写真集になってしまうことだ。ある考えをもとに写真を選べば、それは簡単にその考えを補強する。はなはだしい時には政治宣伝になる。

『カストリ時代』も『東京モダン』も、撮影された地点から遠く離れた未来から、過去を検証しているという共通点がある。それはこの国の現代史の根っこをどう見るかという視点である。

しかし、過去の写真をまとめるという仕事ばかりしていると、現在進行形で作品を制作している写真家と接点が持てない。現代に生きる編集者、それも若い編集者であれば、年かさの写真家の写真をもとに学ぶだけでなく、そこで得た歴史的な知識や写真編集の視点、作品理解の深度を、写真集編集に生かしたいと思うのではないだろうか。

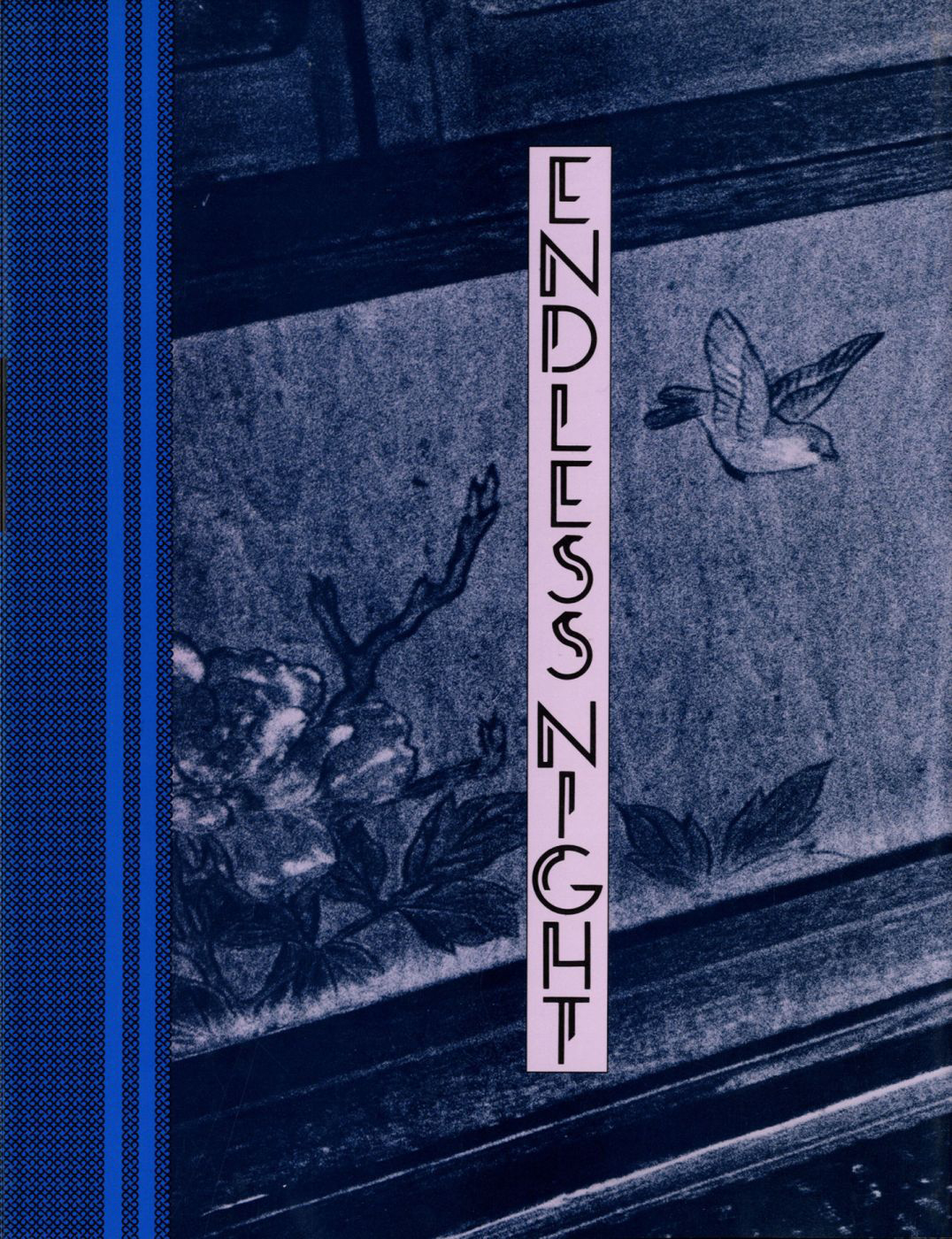

1981年、つまり、『東京モダン』が刊行されたのと同じ年、7月25日に石内都(1947-)の写真集『連夜の街』が出ている。『東京モダン』刊行の約5カ月後だ。『連夜の街』には長谷川の名前はクレジットされていない。しかし、大田とのトークショーで編集を担当したと述べている。装丁デザインはフォト・モンタージュで知られる木村恒久(1928-2008)。長谷川の言葉を引こう。

「木村さんはある意味で有名なデザイナーですからね。『おかませします』と言ったら、木村さんはいきなり怒って『まかせるとはなんだ。お前は考えてないのか』。こちらも編集者としてムッとして、写真を並べて、そしたら木村さんが並べ直して、オレがまた並べ直して(笑)。最後に木村さんが『もういい。これでやろう』と」

石内都は長谷川の2歳年上。同世代といっていいだろう。現代の日本写真を代表する写真家の1人だが、『連夜の街』は初期三部作の3作目にあたる。1978年2月から1980年12月にかけて石内が日本各地に残る赤線の跡地を撮影したものである。赤線とは戦後、公娼制度が廃止されたあとも半ば公認されていた売春地帯である。

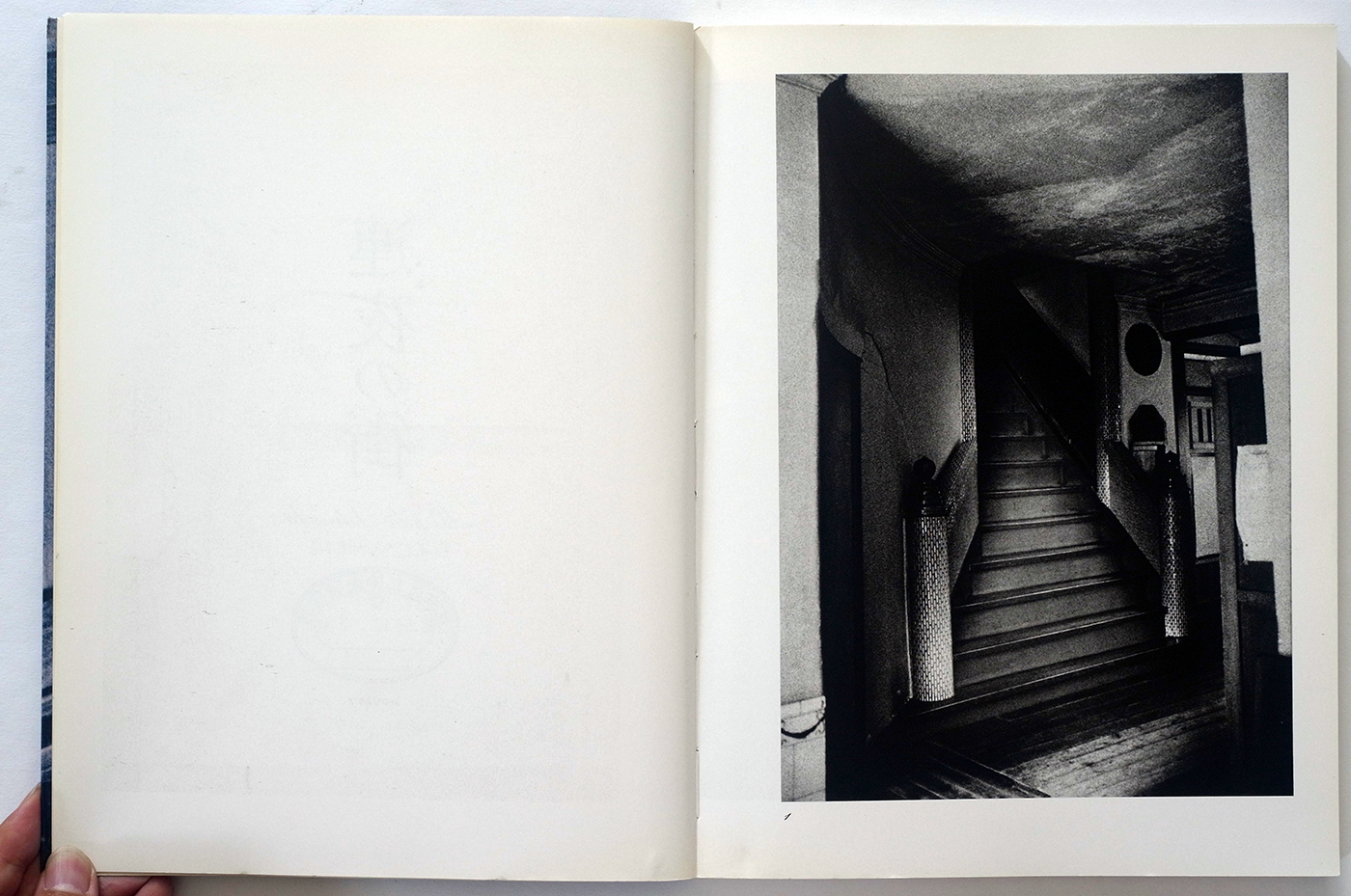

売春防止法が施行され赤線が消滅したのが1958年。撮影はそれから20年後に行われているが、まだ建物は残っていた。『連夜の街』は当時の「現在」を撮影してはいるが、その視線は現在の建物を通して過去へと向かっている。

石内はあとがきにこう書いている。

自分の意識の在りようをはっきりと、1つの方向へ示したのがこの街だった。はからずも初めて見た赤線跡のたたずまいに、しばし我を忘れて茫然とながめ入った。この風景こそ、時代の闇から忽然と白日のただ中に立ち現れた、原風景だったのではないだろうか。歴史と時代感覚とが織り成す文化の亀裂の底にころがり落ちた『女』そのものが呼び起す情感のきつさを必死に受けとめようとしていた。(石内都「"赤線"と呼ばれていた街を歩いて」)

石内は自身の作品はドキュメンタリー写真ではないと繰り返し発言してきた。これらの写真は「私」が見た世界であって、客観的視点を自称するジャーナリズムの中のドキュメンタリー写真とは違うのだと。

石内 都『連夜の街』(1981・朝日ソノラマ)

ドキュメンタリー写真が何か? という議論はさておき、日本語で「ドキュメンタリー写真」という時、そこにイデオロギーや政治的主張、大文字の歴史が背後霊のようにつきまとっているのは事実であろう。石内はそういった一面的な見方を嫌い、個人による小文字の歴史に接続する作品をつくろうとしているのだと思う。『連夜の街』も、被写体となっている赤線の古びた建物を通して、石内の眼が現在から過去へと向かい、もう一度現在へと戻ってくるような運動を味わうことができる。

『連夜の街』には、石内自身の文章のほかに、作家の吉行淳之介が寄稿している。吉行は『カストリ時代』にも原稿を書いているため、『連夜の街』とつながったのかと思ったが、そういうわけではなく、石内が『APARTMENT』(1978、写真通信社)で第4回木村伊兵衛写真賞を受賞した折の選考委員の1人が吉行だったことがきっかけだった。もちろん、吉行自身が性を主題とした作品を数多く書き、『吉行淳之介娼婦小説集成』(中公文庫)という選集がのちに編まれるほど赤線を題材にしていたということもあるだろう。原稿依頼は石内から直接あったと吉行が書いている。吉行は石内とは違う視点からこの写真集を見ている。

ここに撮されている場所は、戦前からの建築物ばかりで、戦後のものはほとんどない。私としては、戦前の遊廓と昭和三十三年に廃止された赤線地帯とは、その在り方においてかなり大きな差異があった、とおもっている。もっとも、それは石内さんにとっては五十歩百歩のことで、赤線跡から立ちのぼるものへの心情的反応は同じであろう(吉行淳之介「赤線と遊郭」)

戦後生まれの石内にとって戦後の赤線と戦前の遊郭とは地続きだが、実際にその両方の時代を体験している吉行には明確な違いがあった。吉行のテキストがあることで、私たちの眼は石内の写真に戦後から戦前へとさらに時間をさかのぼった世界を認めることになる。

『連夜の街』はあくまで石内による個人的なアプローチの作品である。石内自身が書いている。

赤線跡をすべて見たいとは思わなかった。撮り歩いた場所は何らかの関係があって出かけた土地だけである。(中略)この限定された空間には、美しくも無残な『器』の中に時代の陰りのたしかな風貌と、移ろいのため息が時を喰って棲んでいた。複雑に入りくんだ人のしくみの上に成り立っているこの街は、終りのない夜のように、連綿と続く時の中で急速におもむきを変えながら脈々と息づいている(同前)

歴史と個人を出合わせる。それが石内の『連夜の街』であり、ドキュメンタリー写真とは一線を画したことで生まれた可能性であろう。そして、そのことに長谷川も気づいていたはずだ。石内の写真は「説明」ではなく、「写真」であることを。

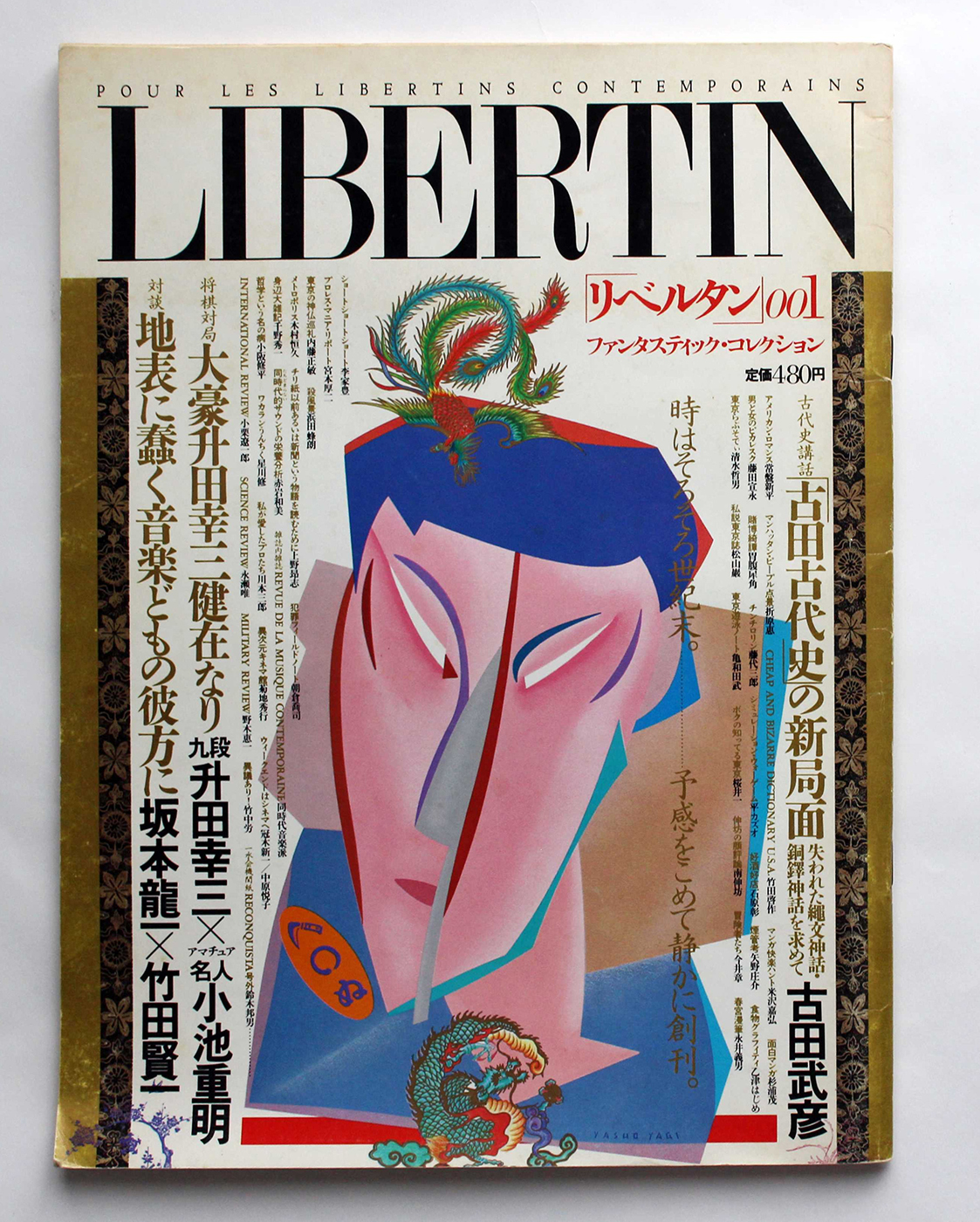

長谷川は33歳の時に朝日ソノラマを退社する。きっかけは新雑誌の失敗である。新創刊の雑誌『リベルタン』を担当したが1号で終了してしまったのだ。長谷川自身の弁。

「おもちゃ箱ひっくり返したような雑誌で、ぼくがいちばん力を入れたのは、升田幸三と小池重明の将棋。1981年くらいかな。言葉中心の雑誌でね。1号雑誌だけど、ここに書いた人はぼくをのぞいてみな有名になった(笑)」

『リベルタン』は一言では説明できない雑誌である。よく言えばバラエティに富んでいるし、悪く言えばてんでばらばらな記事が並んでいる。

長谷川は朝日ソノラマ時代に、アルバイトで1981年創刊の『写真時代』(白夜書房)に写真家のインタビューを書いている。第1回目は森山大道(1938-)。当時、体調を崩していた森山を編集長の末井昭と逗子に訪ね、「光と影」の連載を依頼するというドキュメントであり、作家論、人物ルポになっている。第2回目は東松照明(1930-2012)である。この『写真時代』での経験が雑誌をつくるという発想になったのかどうかはわからないが、翌年に自身が編集長になって雑誌を創刊したわけだ。

当時は雑誌創刊ブームでもあった。1982年創刊の著名な雑誌を挙げておくと、ファッション雑誌の『Olive』、『CanCam』、文芸誌の『海燕』、テレビ雑誌の『ザ・テレビジョン』、当初は中高年向け情報誌だった『新潮45』、男性向けグラビア誌『スコラ』、サラリーマンをターゲットにした情報誌『DoLiVe(ドリブ)』、音楽誌『レコード・コレクターズ』などである。

また当時は名物編集長に脚光が当たっていた時代でもあり、『海燕』の寺田博、『DoLiVe(ドリブ)』の嵐山光三郎、『レコード・コレクターズ』の中村とうようがよく知られていた。三十代前半の長谷川が雑誌を手がけたいと考えたのはそう突飛なことでもなかった。

ただ、入手してみて驚いたのだが、それにしても『リベルタン』は奇妙なくらいとりとめのない雑誌である。写真編集というこの連載の主題からは外れるが、少しだけ紹介しておきたい。

『リベルタン LIBERTIN』創刊号(1982・朝日ソノラマ)

巻頭の対談が坂本龍一×竹田賢一、司会とまとめが平井玄。坂本はこの年、忌野清志郎とコラボした「い・け・な・いルージュマジック」が大ヒットしていたから一般的な知名度はすでに高かったはずだが、竹田はジャズ批評家にして坂本のキャリアのスタート時から関わった人物で、さらに批評家の平井玄がまとめているのでかなりマニアックな記事になっている。

もう1つの目玉が長谷川が述べている升田幸三と小池重明が対戦した観戦記、ほかに古代史家の古田武彦へのインタビュー「『古田古代史』の新局面」があるといえばその混沌が伝わるだろうか。

ちなみに升田幸三と小池重明の対戦は北島敬三(1954-)が写真を撮っている。また、写真関係では浜田蜂朗(1941-1996)の「殺風景」、佐々木美智子(1934-)の「旅の絵日記」、木村恒久のフォト・モンタージュ「メトロポリス」が連載の予定だった。ほかにも西井一夫(1946-2001)、平木収(1949-2009)ら写真関係者がブックレビューを書いていたりする。

長谷川は「長谷川東風」名義で編集後記風のコラムを書いていて、その中で『リベルタン』は「無頼派」「放蕩者」の意があり、「この雑誌の最大の特徴は、編集長が一切の責任をとらないという点にある。文責はすべて筆者にある。店子が酔っ払って火事を出しても大家に責任があるかね」と書いている。長谷川の晩年の肉声そのままである。33歳にしては老成している。ちなみに次号予告もあり、特集は「巴里」。執筆陣も豪華でこれは見たかった。翌月に発売予定となっているから制作が進んでいたと思われるが、原稿はどうなったのだろう。

しかし、その号が世に出ることはなかった。そしてそのことをきっかけに長谷川は会社をやめてフリーになった。

(▶︎後編へ)

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント