コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

本尾が荒木に続いてアイセンシアで手がけたのが森山大道の写真集である。

まず『transit』(2002)。続いて『ROUTE 16』(2004)。どちらもページ数は少なく(『transit』は写真ページが24、『ROUTE 16』は32)あとがきもなく、寡黙な印象を受ける。実験的な匂いも濃い。

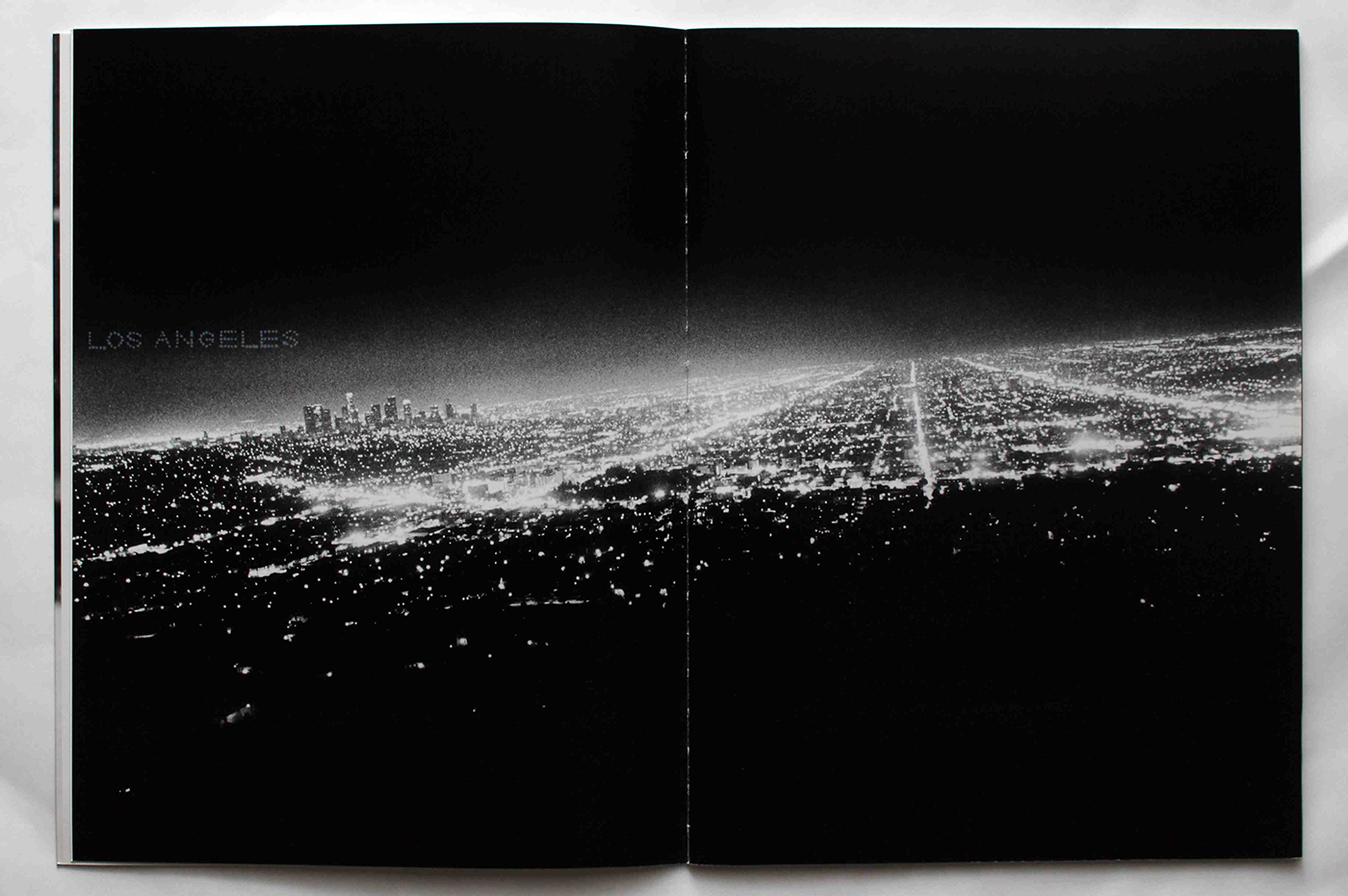

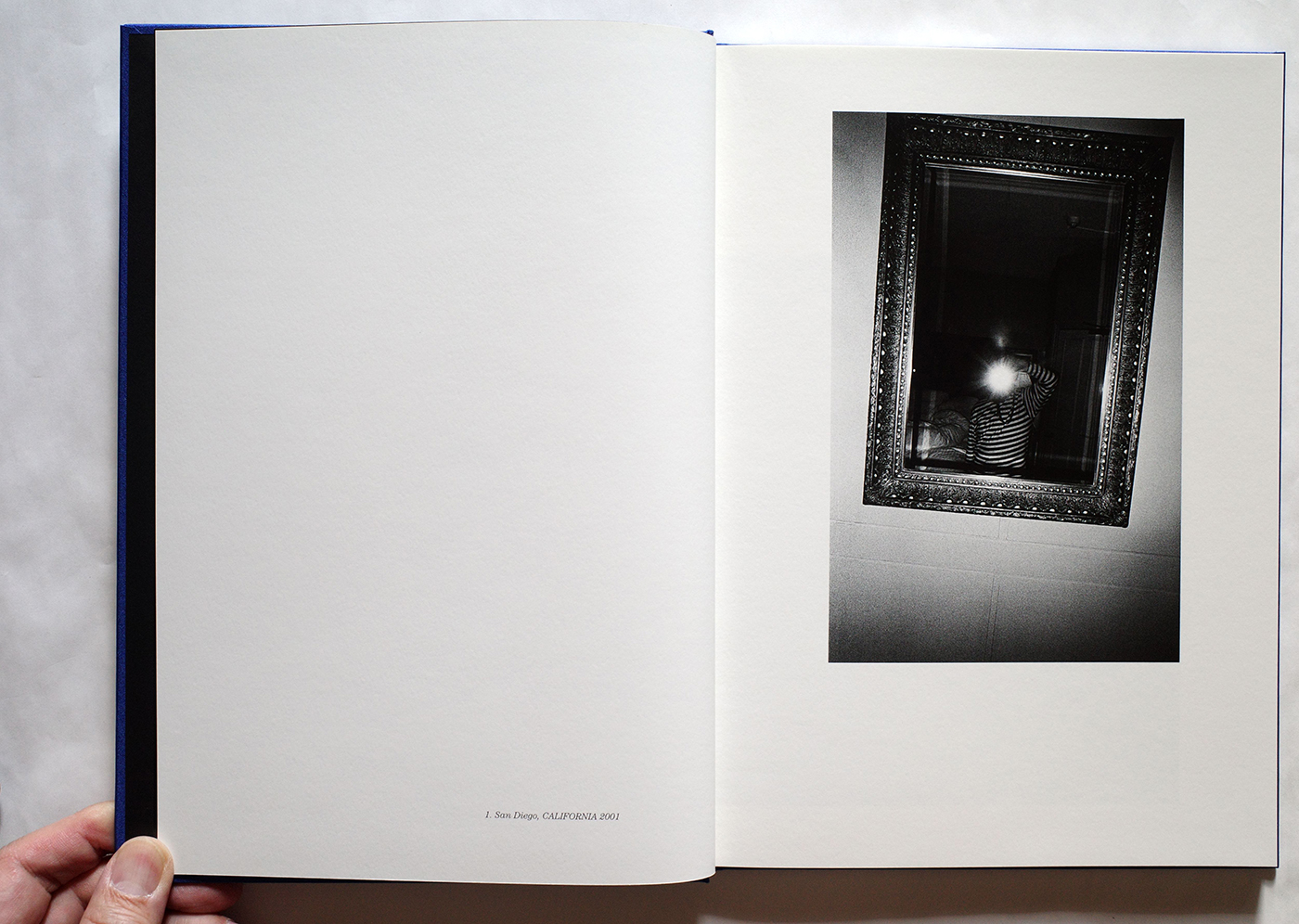

森山大道『transit』(2002・発行:彩都メディアラボ+森山大道オフィシャルサイト 発売:アイセンシア)

『transit』について本尾のコメント。

「森山さんが個人的につくっていた『記録』のイメージが、頭の中にありました。そのときの気分や時間が強烈に映り込んだライブ感のある本です。森山さんは、作品を選び、『transit』というタイトルをつけてくださいました。つねに“途上”にある、という森山さんの言葉が象徴されているようで、ありがたかったです」

『記録』は森山が1970年代に出していた個人誌。5号で休刊したが、2006年からAkio Nagasawa Publishingを版元に復刊し、現在まで刊行が続いている。

『transit』にはアメリカとメキシコ国境の街が写っている。ニューヨーク、サンタモニカ、サンフランシスコ、ロサンゼルス……。マサチューセッツ州のローウェルやメキシコのティファナ。順番はランダムで都市ごとではない。

森山の自写像が1枚目。夜景の空撮、ニューヨークの地下鉄、サンタモニカの街角のクルマ、再びニューヨーク、と続く。1枚ずつ別の都市の写真が並んでいて、写真から写真へ、都市から都市へとワープしていくようだ。

都市名が写真に入っているのは写真集としては異色だろう。説明的に見えてしまったら失敗である。しかし、『transit』では都市の名前が一律の書体ではなく、入れ方も写真に合わせているため、都市名と写真のコラージュのようにすら見える。あるいは写真に入った透かしだ。都市の光景にその都市の名前が浮かんできたというような、森山の感覚を共有できたような気分になる写真集である。

クレジットには「装幀 芹澤廣行(IM-LAB)」とある。発行は彩都メディアラボ+森山大道オフィシャルサイトである。

『transit』はA4サイズに近いタテ長の判型。次の『ROUTE 16』はほぼA4だがヨコ長である。

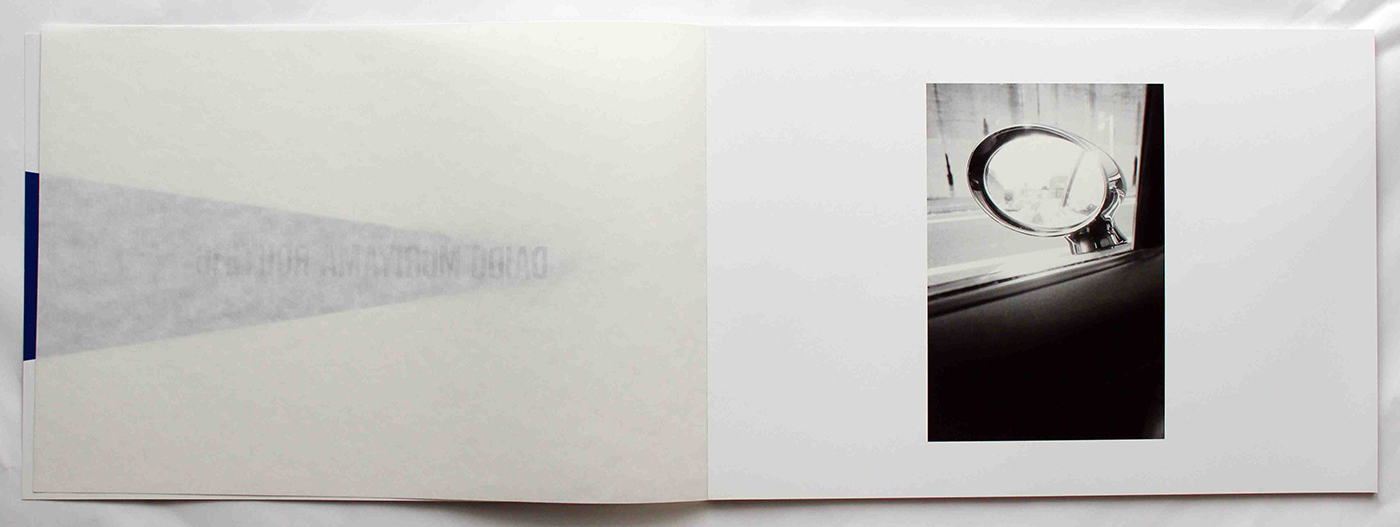

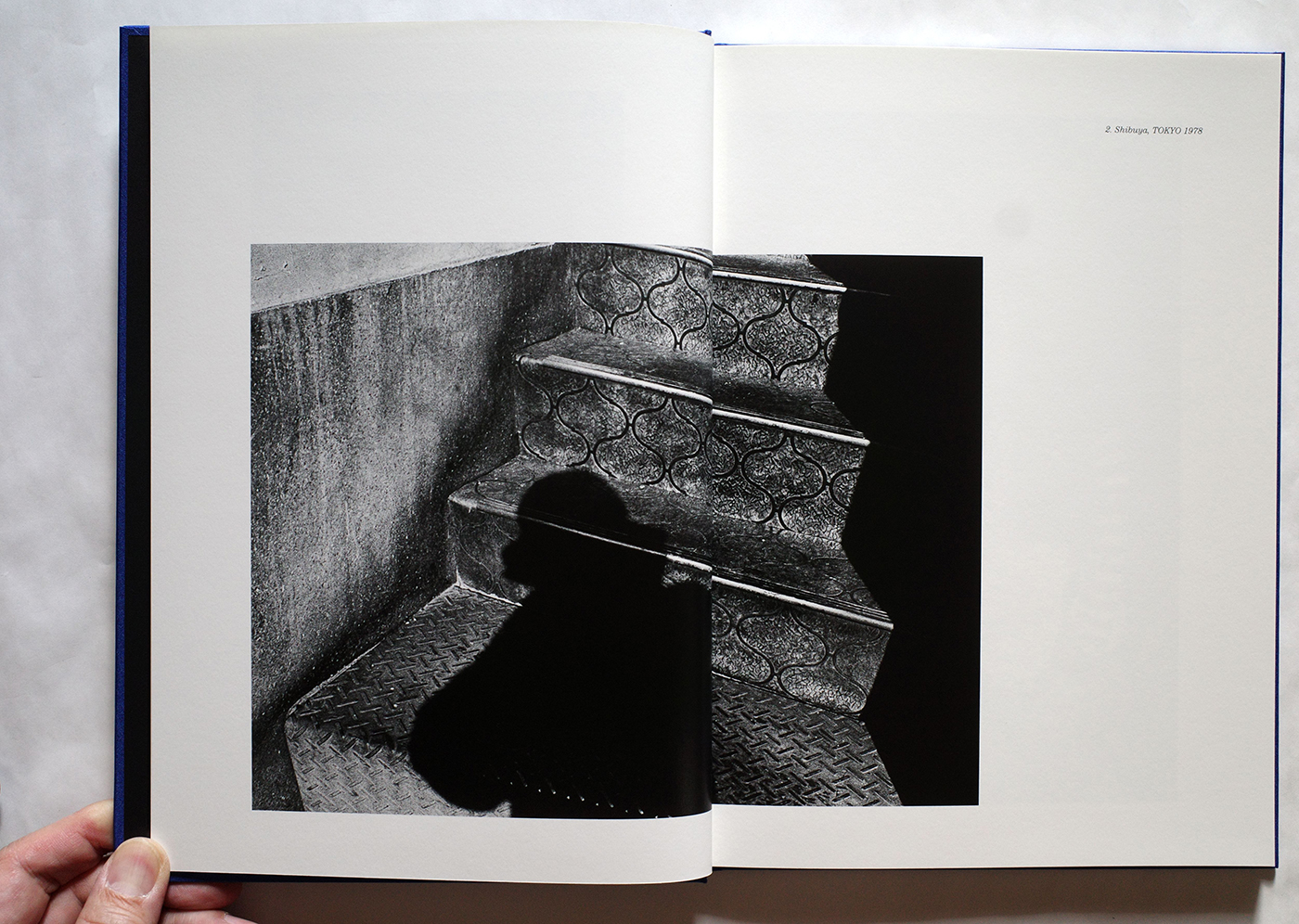

森山大道『ROUTE 16』(2004・森山大道オフィシャルサイト/アイセンシア)

「撮り下ろしの写真集をご相談しました。であれば、国道16号線を車で移動しながら撮りましょう、と。車は、当時の私の黒いスポーツタイプでした。森山さんの国道シリーズが、トラックの助手席からでしたので、車高の低さが心配でしたけれど。16号線を何度も往復しました」

森山大道と国道といえば、写真集『狩人』(1972、中央公論社)が思い浮かぶ。最初の写真集『にっぽん劇場写真帖』(1968、室町書房)が出てから約3年の間に雑誌に掲載された作品を「カメラ毎日」の山岸章二が編集したもので、その中に「国道シリーズ」と呼ばれる作品がある。文字通り国道を移動しながら撮影した写真は、たえず移動を続け、射るように写真を撮る写真家、森山大道という写真家像にふさわしいものだった。

『ROUTE 16』は、しかし、『狩人』とはだいぶ肌触りの違う写真集である。

見開きで左ページにグレートーンのアスファルトにも壁にも見える写真が裁ち落としで使われており、右ページには大きく余白をとったレイアウトに車中から撮った写真が載っている。

車中から撮るという手法はリー・フリードランダー(1934-)の『America by car』(2010)や、荒木経惟の「クルマド」シリーズ(写真集としては『東京夏物語』2003、ワイズ出版)と同じだが印象は大きく異なる。

森山の場合は、スポーツカーのミラーのデザインに象徴される宇宙的、未来的な印象を受ける。現実の国道16号ではなく、もっと遠くへと旅しているようなSF感とでもいおうか。左ページの写真が火星や月の表面を連想させるからかもしれない。写真に顔を近づけて見ていると、宇宙船の小さな窓から地球をのぞいているような不思議な気分になってくる。ちなみに写真はモノクロだが、プリントではなく、モノクロポジフィルムを使ったそうだ。

デザインは町口覚(1971-)。今では森山大道の写真集といえば町口覚、というくらい数多く手がけているが、写真集はこの時が初めてではないだろうか。

「町口さんと森山さんの最初の仕事は、エプソンイメージングギャラリー エプサイトでの森山さんの展覧会のアートワークだったと思います。エプサイトでは、森山さんの個展を3回行っています。『PARIS』(1999)、『ブエノスアイレス』(2005)、『凶区/erotica』(2007)です」

本尾は1998年から2009年までエプサイトの企画展のキュレーションを手がけていた。展示の企画と写真集の編集、つねに両輪で仕事をしているのが本尾であり、その両面からデザイナーを見ているとも言える。

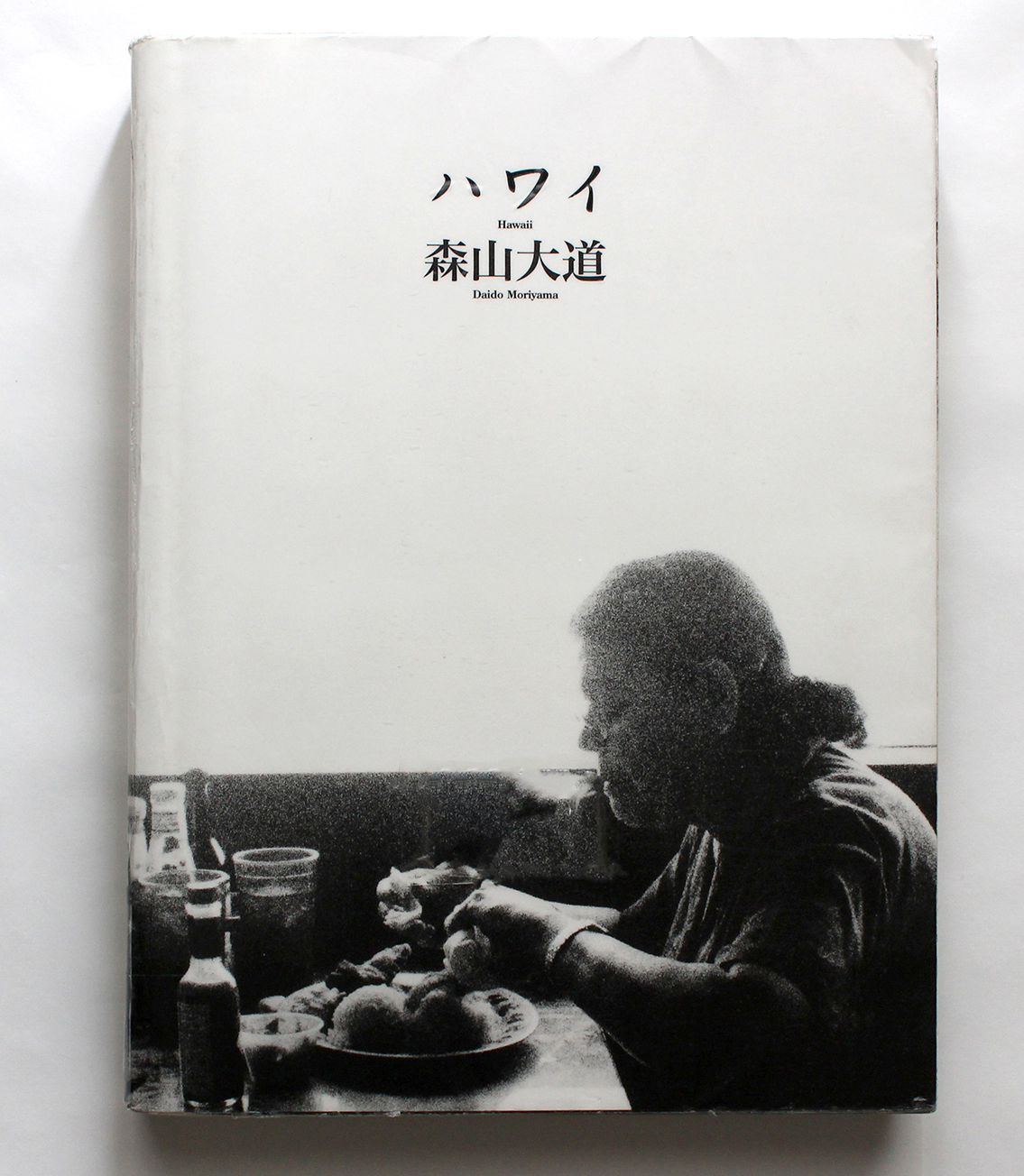

本尾は森山の撮影現場にも足を運んでいる。『root16』ではドライバーを務めているし、『ハワイ』(2007、月曜社)では、ハワイに同行し、メイキング・ビデオを撮影している。

森山大道『ハワイ』(2007・月曜社)

「数回にわたる撮影は、オアフ島にはじまり、ハワイのいろいろな島で行われました。月曜社からの出版が決まっていて、最初は、神林(豊)さんと3人でした。出版にあわせてタカ・イシイ・ギャラリーで展覧会(2006)を開くことが決まり、ハワイ島の撮影には、石井(孝行)さんが参加しました」

本尾にとって写真家の撮影に立ち会うことは「作家への理解が深まっていく大事な時間」であり、作品を選ぶ、構成するうえでの土台になるものだ。『ハワイ』の撮影はどのようなものだったのだろう。

「撮影のときは、話しかけることがはばかられるほどでした。集中力が凄まじく、鋭敏なアンテナが感応するやいなや、森山さんの身体を反射神経が移動させる。大げさではなく、まばたきしている間に、です。神林さんは心得ていてじょうずにサポートしていて、見よう見まねをし、なんとか撮影のモードと共振して動けるようになったかな、と思えたときは、ほっとしました。

森山さんの、写真をめぐる言動と文章には、時代をつらぬいて強固な一貫性があります。2000年代はじめのこの頃は、フィルムカメラの国内での売上がデジタルカメラと逆転するなど、市場の変化が顕著でした。ハワイでの移動の車中で「銀塩がなくなったらどうするのか」を神林さんが問いかけたとき、「そうなったらデジタルで撮るだけのことだよ」、と。森山さんの行動、もっというと、存在そのものが写真の本質を体現しているという思いは、ハワイへの同行でさらに強くなりました」

本尾は、通訳も兼ねていたため、呼ばれたらすぐに近づける場所にいる必要があった。神林はもう少し離れて、周辺まで含めて目を配っていたという。

「影が写り込まない程度の距離をおいて、歩いたり小走りしたり。足は活発に動きますが、手にはなにもすることがなかった。それで、2回目からはビデオカメラを持っていきました。カメラが安いせいにしてましたけど、歩きながら走りながら、ときどき落っことしたりで、記録映像といえるようなレベルを撮れるはずもなく、会場(東京都美術館)で編集して流すからDVテープをぜんぶ持ってきて、と神林さんに言われたときには、どうしようと思いました。編集の方は、使える部分を探すのに苦労されたと思います」

ビデオは、東京都写真美術館の「森山大道展 Ⅰ.レトロスペクティヴ1965-2005/Ⅱ.ハワイ」(20088)の会場で、ハワイでの撮影の様子を記録した映像(48分)として上映された。

本尾は『ブエノスアイレス』(2005、講談社)のセレクトに参加している。

「森山さんが暗室にこもってプリントされた紙焼きを広い部屋に並べ、その間を歩きながら、関係者がそれぞれセレクトし、森山さんがチェックしさらに加えて、編集者に手渡すという流れでした」

蒼穹舎の大田通貴から写真集『北海道』(2008、Rat Hole Gallery)のセレクトと共通したやり方だ。森山大道の写真集の作り方の一つの方法なのだろう。

アイセンシアとは別に、本尾久子個人として受けている仕事もある。たとえば、2007年のラットホールギャラリーでのボリス・ミハイロフ展「Look at Me + Beach」と、その展示に合わせて出版された写真集『Crimean Snobbism』である。

『Boris Mikhailov Crimean Snobbery』(2006・RAT HOLE)

「ヒステリックグラマーの北村(信彦)さんと綿谷(修)さんがラットホールギャラリーをたちあげてから、一年間ほど、キュレータとしてたずさわりました。こけら落としは、森山大道「it」(2006年10月)、つづいて、荒木経惟「Love by Leica」(2006年11月)。それぞれ、同名の作品集を刊行しています。次が、ボリス・ミハイロフ展でした」

ラットホールギャラリーは、アパレルブランドのヒステリックグラマーが運営していたギャラリーで、当初は写真が中心だった。のちに現代美術に軸足を移し、2020年にクローズした。表参道の交差点近くにあり、ガラス張りの明るいスペースだった。

ミハイロフは2006年12月から2007年1月まで、トーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)のリサーチ・レジデンス・プログラムに参加しており、アーティスト・トークも行っていて、私も参加した覚えがある。

ミハイロフのラットホールギャラリーでの展覧会は2期に分かれており「Look at Me」が2007年1月19日から。「Beach」はその後。つまり、森山、荒木の次がミハイロフだった。「Look at Me」はカラーのセルフポートレート。「Beach」はクリミアの海でのバカンス。後者が写真集『Crimean Snobbism』になった。

「ミハイロフさんがレジデンスプロジェクトで日本に招かれていたときに東京で打ち合わせをスタートしました。荒木さんとの二人展(「冬恋」1999、シュウゴアーツ)もありましたし、荒木さんとは東京に来るたびに親交をあたためていたようです。2018年、ベルリンでの「Nobuyoshi Araki:Impossible Love – Vintage Photographs 展(C/O Berlin)のオープニングで再会したときも、荒木さんの近況ばかりたずねられました」

ボリス・ミハイロフは1938年、ソ連時代のウクライナ、ハリコフ生まれ。技術者として働くかたわら独学で学んだ写真で個展を開いていた。しかしヌード撮影をしていたことが当局に知るところとなり職を失い、工場を主に撮影する写真家として独立する。

ミハイロフの作品が世界的に有名になったのは、スイスの出版社、SCALOから出た写真集『CASE HISTORY』(1999)である。ソ連崩壊後のウクライナで、ホームレスたちをモデル料を払って撮影したシリーズで、その赤裸々な表現と制作方法が賛否両論を巻き起こした。

私がミハイロフを知ったのもこの写真集であり、ホームレスを草むらのなかでヌードにして撮影するようなスキャンダラスな方法に写真集の前半では抵抗を感じたが、やがて写真の中にミハイロフ自身が登場し、自らもヌードになりモデルたちと交流する姿に、悲劇とも喜劇ともつかないこの世界の奇妙な現実を見た思いがした。人間が生きるうえで直面する残酷な現実と、それを笑いで回避したり、一息つこうとする正直さに共感したのかもしれない。その感覚はたしかに荒木経惟の作品と通じるものがある。

「混濁にみずから飛び込み、リアルに実景をとらえた作品は衝撃に満ちていますが、まなざしにあたたかみがあります。実際には、想像以上に、おだやかな方でした」

写真はセピア調のモノクロで、ともするとノスタルジックな感じになりそうだが、そうはなっていない。「今」写真を発見した感じというか、貴重な写真に触れているような感触がある。カジュアルで軽やかな装幀が「今」と過去のウクライナとの経路をつくっているとも感じた。デザインは、書籍の装幀を多数手がけている緒方修一。

「緒方さんが独立なさった直後でした。それまでのお仕事に、文字や像が本から訴えかけてくるような迫力を感じていたので。伝手もなくお願いにうかがいました。当時の私の事務所のすぐそばにオフィスを構えておられて、通り過ぎながら、かっこいい建築だなといつも見ていたところだったのでびっくりしました」

本尾がミハイロフに惹かれる理由が私にはわかるような気がした。もともとジャーナリズムに興味があったというだけあって、本尾の写真を見る眼には、社会との接点、社会に対するコミットがあるかという意識がつねにあると思う。本人はPARCOにいたこともあり「ファッションっぽい」と自身の傾向を表現するが、ファッションは流行であり、社会と時代を反映するものなのだから、それもまた社会との向き合い方だといえよう。

ミハイロフは社会主義体制下、ソ連崩壊、その後のウクライナの政変、そして、現在のウクライナ戦争に至るまで、私的な営みと現代史との接点を写真でつくりだしてきた。現在もウクライナの受難に対して、写真による記録とアートという方法で抵抗している。昨年、ヨーロッパ写真館(Maison Europénne de la Photographie)で大規模な個展「Boris Mikhaïlov Journal ukrainien」を開いたばかりだ。

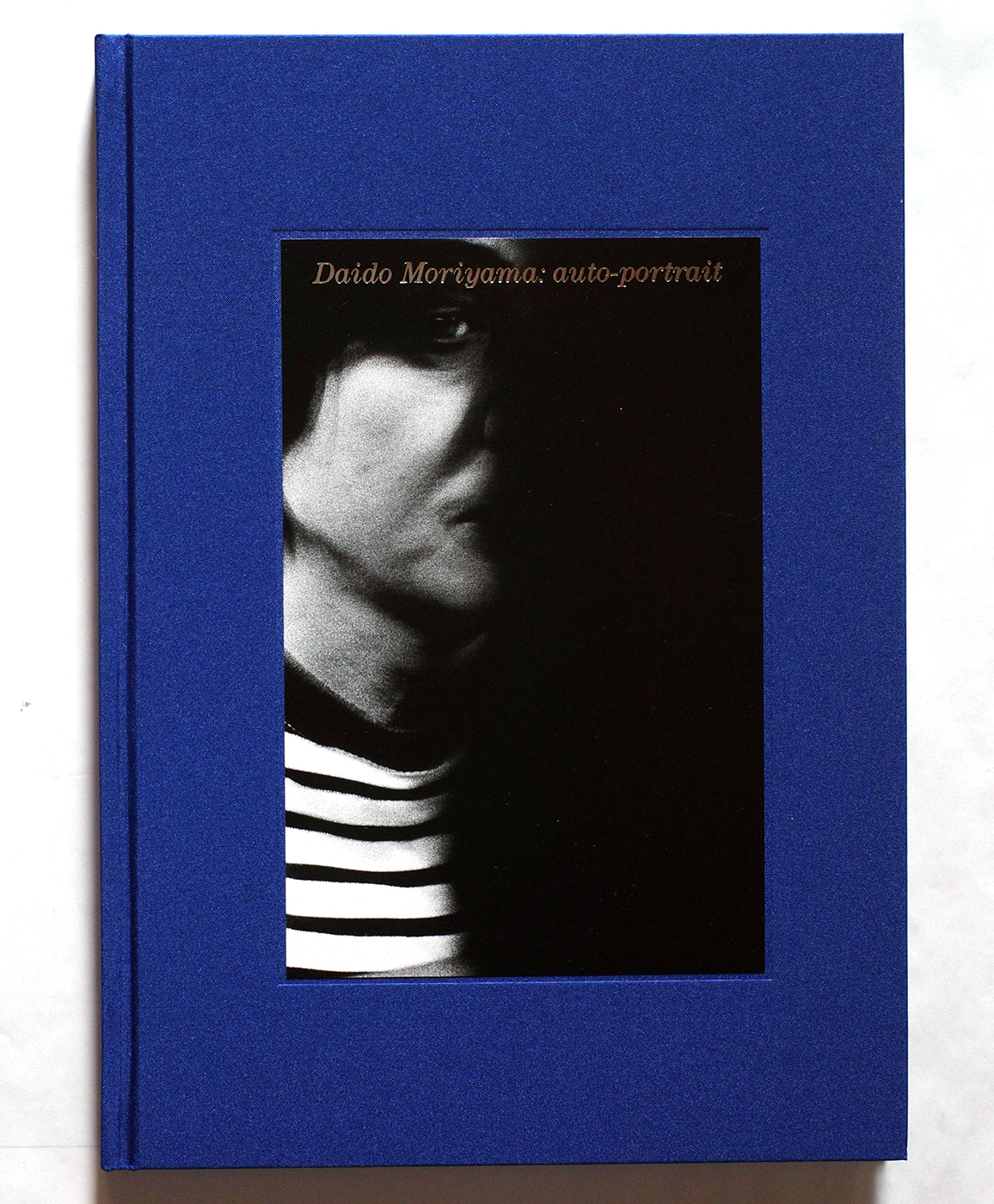

2010年、本尾は新たな写真集レーベルを森山と町口の3人で立ち上げた。MMM。3人の頭文字である。1冊目は森山のセルフポートレートを集めた写真集『auto-portrait』。

森山大道『Daido Moriyama_auto-portrait』(2010・MATCH and Company)

「海外で森山さんのセルフポートレートの展覧会の企画が持ち上がったのですが、諸事情で実現しませんでした。森山さんはすでにコンタクトシートをつくってくださっていて、すごくかっこよかった。町口さんのデザインで、深いブルーのクロス貼りの表紙の、コンパクトだけれども重厚で、所有のよろこびで満たされるるような本ができあがりました。パリフォトのbookshop Mのブースで発表したところ、目利きのブックコレクターたちが集まり、競うように購入していきました」

パリフォトは世界最大の写真のアートフェアである。毎年11月に開かれ、世界中から写真関係者とコレクター、写真愛好家が集まる。そのパリフォトで2008年に日本が特集された。写真批評家の竹内万里子(1972-)がディレクターを務め、日本からギャラリー、出版社が多数参加したことは、日本で写真に関わる人たちの意識を変えた出来事だった。

この時、町口覚の出版レーベルbookshop Mも出店していた。私も取材に行ったが、とりわけ町口覚がパリフォトの観客たちの写真集への関心の高さを興奮気味に話していたことが印象深い。

町口はその翌年からも継続してパリフォトに出店することにし、そのアシストを海外の写真界にネットワークのある本尾に頼んだ。パリで行動をともにする中で、森山のセルフポートレートの写真集の企画が現実化していったのである。

MMMは『auto-portrait』を「No.1」とし、その後、『Sunflower』(2011、MMM label No.2)が次で、『white and vinegar』(2012、MMM label No.3)、『MIRAGE』(2013、 MMM label No.4)、『Dazai』(2014、MMM label No.5)。年に1冊ペースで5冊刊行している。年に1冊というペースはパリフォトで新刊を販売しようという意図からだった。

「お気づきのように、レーベル名は、イニシアルのMが3つ重なっていたことからです。2冊め以降は、テーマを練って森山さんにプレゼンをするかたちをめざしました。自分なりに、仕事の難度を上げて成長したかったんです」

本尾は、2014年秋にたちあげた自身のギャラリーで展覧会「Daido Moriyama: Dazai」を催している。おおぜいの来場者が訪れ、展覧会のために制作した日本語版は、数日で売り切れた。

『Dazai』(2014・MMM label No.5)

「森山さんの著書を読み返すと、文学者の名前がひんぱんに登場します。なかでも多かった小説家のひとりが太宰治でした。日本では、著作権の保護期間は著作者の死後70年間。太宰治は1909年に亡くなっています。パリフォトを新刊販売のスタート地点としているため、英訳は必須で、太宰小説の第一人者といわれていた方に翻訳をお願いしました」

MMMでは町口覚が写真構成を担当した。私は町口の事務所で、『Sunflower』を制作中だった彼から、細かくプリントした写真を並べて、模造紙に貼り付けたものを見せてもらったことがある。

「町口さんの、写真を一覧し凝視するやり方は、ページ構成と造本を一貫した全体像としてイメージしていくために必要だったのではないでしょうか。『降りてきた』総合的な構想が、細密なディテールへの思い入れを吹きこまれて形を帯びていく。町口さんの弟の景(ひかり)さんも、きわだつ才能の持ち主です。繊細にして大胆な感性が本のすみずみまでそそぎこまれます。強力なチームですね」

MMMは、本尾が企画と制作進行を、町口が写真構成とデザイン、装幀を担当するという棲み分けができていた。表紙のひまわりが印象的な花の写真を集めた『auto-portrait』、ひまわりが写った写真を集めた『Sunflower』、太宰治の小説とのコラボレーション『Dazai』(町口と森山はこのシリーズを町口のレーベルbookshop Mで寺山修司、織田作之助と続けている)。『white and vinegar』はインスタント写真のインポッシブル・プロジェクト(現・ポラロイド)によるもの。『MIRAGE』は、1970年代のポジフィルムによるカラー写真で構成された写真集である(のちに、イタリアの出版社から、さらに点数を加えた『Daido Moriyama:COLOR』が刊行され、本尾も携わっている)。

「『Dazai』が特徴的ですが、MMMの本では、言葉を大切な要素として考えました。著書をくりかえし読むことだけでなく、森山さんのふとしたときの言葉が印象に残っていて、糸口になったときもありました。『self-portrait』では、当時Tate Modernのキュレータで、森山さんの写真に惹かれリサーチをつづけていたサイモン・ベーカーさんにテキストをお願いしました。『white and vinegar』には、著書から抜粋した文章が英訳され掲載されています。タイトルは、森山さんの著書にある「もしも世界から、印画紙もフィルムも現像液も、写真にかかわるいっさいが消失したとしたら、スーパーマーケットで卵と酢をしこたま買ってきて、卵白と酢を混ぜてそこらにある紙に塗り、なんでもいいから物をその上に乗せて、日光に当てレイヨグラフ(日光写真)をつくればよいのだ」という一節からとりました」

文芸編集者は作家に作品のテーマや題材を提案したり、取材に同行したり、あるいは、一緒に遊ぶ中で作家の新しい面を発見する手助けをする。本尾が森山大道との仕事の中でやろうとしていたのは、日本の文芸編集者の方法論を実践してみるということだったのかもしれない。

「勢いよく打ち返してもらいたいのだったら、いい球を投げなければいけませんよね。主役の写真家にどれだけワクワク仕事をしていただけるか、どれだけよろこんでもらえるか。そのワクワクをどれだけお客さまに伝えられるのか。本がつくられていく過程では、本の数だけちがう工程がありいろんなハプニングがあって、できあがった本はもちろんですけど、そういうプロセスからの学びが大切なものとして残ります。最高のごほうびです」

2012年にはMMMでの『Auto-portrait』と『Sunflower』を香港國際攝影節2012で展示した(《反射與折射森山大道寫真展》)。本尾はキュレーションを手がけ、図録に寄せた文章にこう書いている。

「最初のプロジェクト『パリ』」以来、展覧会や出版を何度かご一緒する過程で、私は私なりに、森山の作品にとりこまれた外界の断片の照射する何かが、体内で屈折し未知の反響を呼び起こすのを感じとり、その反響をよすがに、世界を見つめなおすことを試みてきたように思う」(本尾久子「What I always think about Daido Moriyama's photography」、『Reflection and Refraction 反射興折射 森山大道』より。原文は中国語)

反射と屈折という言葉は、本尾による森山大道という作家についてのひとまずの結論ということだと思う。本尾は森山と出会い、その作品と人物とに触れることで、本尾自身の編集者、キュレーターとしてのあり方を見つめ直したのだ。森山の作品はおそらく、そのような力を持っており、森山の作品を通して自分を見る(反射)、そして、その屈折した光がどこまで広がっていくかを鑑賞者自身が自分の問題として引き受ける。本尾にとってはそれが「成長」であり「進化」だったのである。

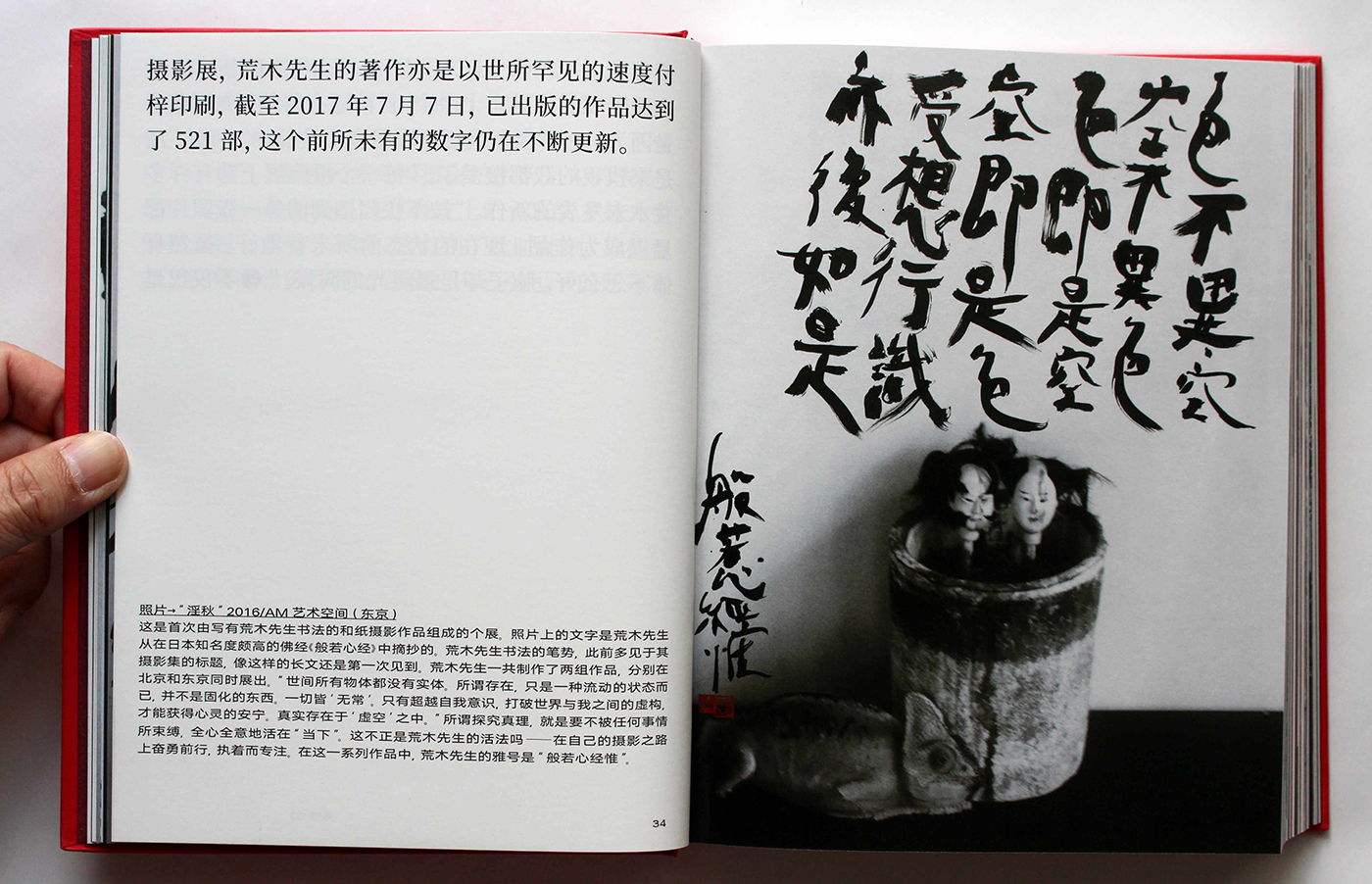

近年、本尾は中国での荒木経惟展の開催に尽力している。

2017年にアモイの三影堂(三影堂厦门摄影艺术中心)で開かれた「荒木经惟:感伤之旅/堕乐园 1971-2012」に、本尾は策展人(キュレーター)として参加。同展は中国において本格的に荒木経惟を紹介する最初の個展で、荒木と妻・陽子の新婚旅行を撮影した「センチメンタルな旅」、陽子の死までの日々を描いた「冬の旅」、そして愛猫チロの死をテーマにした「春の旅」の三部構成となっていた。この展覧会は上海喜玛拉雅美术馆など中国国内を巡回している。

2019年には花の写真で構成した写真展『荒木経惟・花幽』が南京芸術学院(Nanjing University of the Arts)、北京798芸術区の橋芸術スペースなどを巡回している。展覧会に合わせて写真集『花幽 / Flower Ghost』(2019、AMNUA)もつくられた。こちらの展覧会と本も本尾の仕事だ。

そして、2021年4月、中国の出版社から『荒木経惟為中国的大全集』(中信出版集団)という分厚い写真集が出た。本尾と荒木との共著である。編集者、キュレーターとして本尾が手がけてきた荒木との仕事を中心に、荒木の作品を解説しその神髄を紹介している。

『荒木経惟為中国的大全集』(2021・中信出版集団)

「中国で多くの展覧会や出版の関係者にお会いしましたが、仕事への情熱にあふれていて、思いをストレートに伝えてくれるので、気持ちが上がります。荒木さんのファンが非常に多いことも特徴で、個展会場では、作品について作家の人柄について生活スタイルについて、多岐にわたる質問攻めにあいます」

『荒木経惟為中国的大全集』の編集には3年かかったという。

「中国の『知日』編集部との協働作業でした。長年にわたって日本のアートとカルチャーを取り上げてきている雑誌で、彼らが桜をテーマに特集を組んだとき、荒木さんの桜の写真をフィーチャーするページでご一緒したところ、読者からとても好評を得たことがきっかけになり、中国のために編纂された荒木さんの写真集というコンセプトが持ち上がりました。中国ではヌードの出版はかたく禁じられていますが、荒木さんには素晴らしい作品が無数にありますから、十分なボリュームで展開できました」

中国では海外の作家の作品集を一から中国向けに編集した本はほとんどないらしい。日中の編集者の共同編集、キュレーターと荒木の共著という枠組みで、中国でしか読めない荒木経惟の作品集を出すのは画期的なことだったのだ。

この本は、本尾による荒木経惟論であり、本尾が荒木から受けた「反射と屈折」の結果、生まれた本として読むことができる。

「荒木さんのように、世界中のすぐれたキュレータや批評家がさまざまな観点で語りつづけてきた作家については、すでに、みごとな『論』がたくさん存在しています。そのようななかで、私が独自にできるとしたら、等身大の自分が、実際に体験したことを、現場から率直にお伝えすることしかないのではと思ったのです。実際、荒木さんとの仕事は学びの連続なので、そう思ったとたんに言葉があふれだしてきました。装丁は中国のデザイナーが手がけてくれました。第一線の売れっ子でオファーが殺到するなか、荒木さんの本と聞いて、ぜひに、と手をあげてくれたのです。レイアウトを見せてもらったら、重厚であるのはまちがいないんだけれども、同時にとてもチャーミングでした」

『荒木経惟為中国的大全集』は本尾による荒木論というだけでなく、本尾自身の仕事についての考え方もコラムというかたちで書かれている。偶然だが、私がこの連載でやりたいと思っていたことと重なる部分が多い。

たとえば展覧会と写真集の違いについてこう書いている。

「展覧会が『時間』や『出来事』を空間の中で身体的に知覚するための一種のパブリック・パフォーマンスであるとすれば、写真集はそれぞれの写真同士の関係性によって構築された『時間』や『出来事』を共有し味わうものである。 この2つは作品を構成するうえで欠かすことのできない要素である。写真展会場で写真集を買うということは、その写真集を買った人が、写真展を自分の記憶の一部にしてくれることを意味する。 そのような観客を見るたびに、私はとても嬉しく感じる 」(コラム「写真集」より。原文は中国語)

写真編集についてはこんな一節がある。

「編集作業では、何度も何度も作品を『見る』 必要がある。 1枚1枚の写真を心に刻みたい。本の編集作業は、作品の本質を求めて潜在意識の鬱蒼とした森を進む困難な旅によく似ている。その間、長い回り道をしたり、道に迷ったり、どちらの道を選ぶか逡巡することもある。 困難な探索の末に辿り着く最終目的地の深さは、編集者の力量にかかっている」(同上)

いずれも明確に自分がやってきたことを言葉にしている。しかしその明確さが「簡単」とイコールではないこともまた、写真編集、キュレーションというものの「深さ」を示しているとも言えよう。

では、この考え方を実践という地平に下ろし、編集者に何が必要かを本尾に聞いた。

「版元と編集者を兼ねているため、トライしたいことと実際にできることとのバランスのみきわめには。どうしても慎重になります。自由につくれることには、責任がともないますよね。最たるものは、経済面ですね。会社員時代、企画を通すためいちばん苦労するのは、この写真集はこれだけのお金がかかるけれども、それをうわまわるこれだけの価値がありますと、いろいろな立場の人にわかってもらうことであって、会社には資金そのものはあるわけですから調達の苦労はない。自分で決めたことが、全部、自分に返ってくることが、個人レーベルの限界をつくる。でも、だからこそ、限界を超えられたときのよろこびは、このうえないですね」

本尾は写真集の編集だけでなく、インディペンデント・キュレーターとして、先述のエプサイトの仕事をしていた時期もあるし、インポッシブル・プロジェクト時代からポラロイドの仕事をしている。写真に関わる仕事に幅広く携わりながら、自分のつくりたい写真展、写真集をどうつくるかを模索してきたのである。

「そのときの仕事が一区切りしたと思えるタイミングで、展覧会と出版をおこなうのは、写真家にとって、さらに次へ歩を進めるために、とても重要な機会になると思うのです。現実的には、会場とか版元とか、コストの問題もありますし、条件をそろえるのは、とても大変ですが」

写真集をつくるためにはお金が必要で、つくったあとにはどう売るかという問題がある。しかし売ることに関しては儲けることはできないにせよ、大きく損をすれば継続が難しくなるから念入りに計画するという。荒木のように海外にファンがいる作家は、やはりインターネットでの販売が中心になるのだろうか。

「海外からのコンタクトは多いですね。ここ数年は、shashasha(https://www.shashasha.co/jp)のように、写真集のネット販売に特化したサイトに助けられています。artspace AMのサイトを通じて購入することもできますが、せっかくギャラリー(artspace AM)という場があるわけなので、直接お客様と接していろいろ話をうかがえる機会を大事にしたいと思っています」

artspace AMでは荒木経惟の展示を定期的に行い、図録(カタログ)をつくって販売している。ギャラリーでも、ギャラリーサイトでも購入可能だ。

最後に、今、本尾が取り組んでいる写真集について聞いた。

「artspace AMは、今秋、10年目に入ります。年数で節目を区切ることにあまり興味はないのですが、ずっと走りつづけてきたので、どこかで、じっくりとこれまでを考察してみたいという思いがあります。本づくりでは毎回、ささやかでも、自分にとっての冒険、今までしたことのなかったなにかを組み込みたいです」

本尾のこれまでのキャリアを振り返ると、成長や進化、勉強や学びといった言葉が彼女の仕事を広げてきたように思う。自分でやってみる、考えてみるという行動の積み重ねである。展覧会のキュレーションと写真集の両輪を回しながら、新たな試みに挑戦する。それは自身の成長と進化のためでもあり、その意識が新たな仕事を生んできた。

最後にもう一度、『荒木経惟為中国的大全集』から引用しておきたい。

「作家であれ編集者であれ、最終的に世間から試されるのは生き方である。 本はやがて誰かの付属品になる。 読む人すべてが想像力を羽ばたかせ、自分だけの物語を紡げるような壮大な写真集をつくるためには、編集者は求心力(自分)と遠心力(他者)をさりげなく織り交ぜる必要がある」(同上)

編集者は作家と読者の間にいる。しかし、それは単なる媒介者ではない。編集者が求心力を持って「自分」を追求することで、近くにいる作家から遠くにいる読者へと作品を届ける力(遠心力)を持つことができる。

その確信が、本尾に成長と進化を促してきたのだろう。

こうして写真編集者の話を聞き、キャリアをさかのぼっていくと、私自身の写真との関わりを思い出すことにもなった。次回は取材をいったん休んで、この原稿を書いている私自身がどのように写真編集に関わってきたかを書いてみたい。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント