コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

かつて光琳社出版という出版社があった。アートブックに特化し、写真集を数多く出していた。90年代の写真シーンを語るうえで重要な出版社である。

当時、二十代の読者だった私にとって、光琳社出版は謎の出版社だった。

まず出版点数がとても多い。高橋健司(1946-)の『空の名前』(1992)、林完次(1945-)の『宙(そら)ノ名前』(1995)といったヒット作があったものの、アートや音楽、映画など幅広く、かつ装幀に凝ったものが多く、読者を選ぶタイプの本を矢継ぎ早に出していた。よくこんなマニアックな本を出すな……というのが私の印象だった。京都の出版社だったのも異色に映った。当時は今以上に出版文化が東京に偏っていたからだ。

謎ではあったが写真に興味があった私にとっては実にありがたい出版社でもあった。面白い写真集を数多く出していたからだ。思いつくままに挙げると、佐内正史(1968-)『わからない』(1998)、鈴木理策(1963-)『KUMANO』(1998)『PILES OF TIME』(1999)、高橋恭司(1960-)『Life Goes On』(1996)、長島有里枝(1973-)『家族』(1998)、ホンマタカシ(1962-)『東京郊外』(1998)……。

上記のうち、『家族』『PILES OF TIME』には本尾久子が「編集」としてクレジットされている。

私が「本尾久子」という名前を覚えたのは、本尾が企画から提案し、30冊の刊行を予定していた「VISIONS OF JAPAN」シリーズだった。

『VISIONS of JAPAN MORIYAMA Daido』(1999・光琳社出版)

だが、残念ながらこのシリーズは6冊で途絶してしまう。1999年5月に光琳社出版が自己破産したからである。「VISIONS OF JAPAN」の最終巻は森山大道(1938-)。奥付は4月8日になっている。発売後、まもなく版元が破産してしまったことになる。

本尾は「VISIONS OF JAPAN」以降、森山の写真集を何冊も手がけているが、この時が初めての仕事である。

本尾がそれ以前に森山に抱いていた印象について聴くと「写真の深みにいる人」という答えが返ってきた。

「からだの内側から押し寄せてくるやむにやまれないものと仕事とが、一枚岩として成立している、荒木さんのような、にごりのないあり方に触れ、自分の芯と深く対話して内面を鍛えなければ、と痛感していました。一方で、時代現象というか流行というか、そのときどきの面白いこと新しいことに反応する体質も、やっぱり自分であって。森山さんとお会いしたのは、そんな自分の軽さがコンプレックスだった時期です。私が森山さんの写真から感じていたのは、外界の表層を射抜く洞察の力。一瞥で、断られたらどうしよう、と。あとになって、振り幅を個性と思えるようになったのは、森山さんのおかげかもしれないです」

私は本尾の「軽さがコンプレックスだった」という言葉が意外だった。しかしPARCOという場が文化の拠点であると同時に流行を追う世界でもあったことを考えると、その問題意識も理解できる。「深み」への探求は本尾にとって重要なミッションだったのだ。

森山は「VISIONS OF JAPAN」への参加を快諾した。

「あらかじめ決められた判型やページ数をうけいれてくださるかどうか、心配でした。でも、『そういうやり方もあるよね』と受け止めてくださって、やりましょうとのお答えでした。打ち合わせは当時、四谷三丁目にあった森山さんの事務所でした。言葉少なく、想像以上のカリスマティックな存在感を前にして、さらに増した緊張が、快諾いただいた嬉しさでほっとほどけた感覚を覚えています」

森山が「VISIONS OF JAPAN」のために用意したのはパリの写真だった。

「森山さんはパリの写真集をいつかつくりたいとずっと思っていたそうです。のちの本格的な写真集のこれは前哨戦だったかもしれません。一ヶ月ほど経って、四つ切りのプリントを原稿としてお預かりしました。最初と最後のイメージを指定してくださって、それ以外のページはどのように組んでもかまわないから、と。最終的には、何箇所か直しを入れていただきました」

写真家に構成した写真を見てもらうというのはある種の恐怖体験である。

写真集は撮った人のものであると同時に、見る人(読者、鑑賞者)のものでもあるのだから、編集者はその間に立って、見る側から写真の構成に関わる権利がある。

理屈ではそうだが、相手が世界的な写真家となれば、その眼力は並の人とは違う。構成した写真を見せることは、こちらの「写真を見る力」が試されることでもあるのだ。

しかも本尾が預けられた「パリ」は森山自身が思い入れのある都市の写真であり、本流の「作品」である。また、写真だけを渡されてどう構成するかを課されたら、その緊張やいかばかりかと思う。

森山はパリへの思いを、街や地域を表題に掲げて半生を振り返ったエッセイ『犬の記憶・終章』でこんなふうに書いている。

「まるで夢を見るようにパリを想った少年時代。アッジェのパリの写真に教えられた青年期。そして、せかされるままにパリヘアパートを捜しに出かけた十年前。いったいパリとはぼくにとって何なのだろうかと、ときおり苦笑まじりに考える。そして思い当るいくつかとともに、結局、若い日のハシカのごとき"芸術”への目覚めだったことを知る。つまり、花の都パリは、そのままぼくの芸術への憧憬の全体であり、相対的に、ぼくの芸術への渇望の実体だった。その意味で、ぼくの写真の故郷(ふるさと)の四分の一は、パリの町にあるのかもしれない」(『犬の記憶・終章』朝日新聞社、1998)

森山はその後、月曜社から504ページにおよぶA6サイズの写真集『パリ+』(2013)を出している。「VISIONS OF JAPAN」版は110ページと少ないが、判型はA4変型(202×207mm)と大きく、写真1枚1枚が見やすい。「VISIONS OF JAPAN」の巻末に記された年譜によると、森山は1980年に若き日に多大な影響を受けたウィリアム・クラインをパリに訪ね、1988年から88年にかけてアパートを捜すためにパリを訪れ長期滞在している。とくに後者については、写真撮影を熱心に行なったと『犬の記憶・終章』にある。そのアウトプットとして「VISIONS OF JAPAN」の1冊になったということだろう。

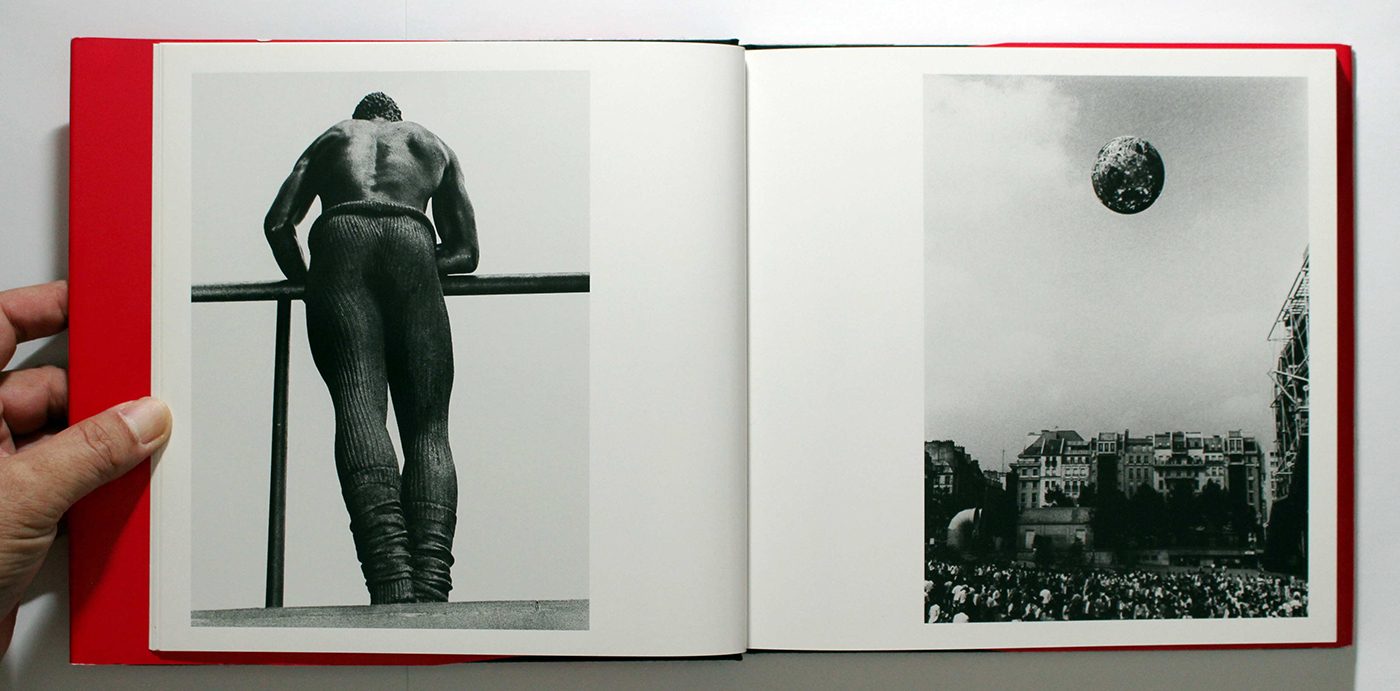

最初の1枚はアフリカのポスターの複写、ページをめくるとブロンズ像の後ろ姿が左、右に宙を浮く球体と広場に集まった人々。さらにページをめくると左に建築物の一部、右にソファ。どちらもその手触りを想像したくなるような強い物質感を感じ、森山の『光と影』(1982)を思い出した。

ページをめくっていくといよいよ森山のパリに迷い込む。宙に浮く巨大なクジラ、ショウウィンドウ、クルマのタイヤ、捨てられたポスター、教会のガーゴイル。繰り返し現れるショウウィンドウと古い街角は、森山が敬愛するアジェの写真のようで、唇はマン・レイを連想させる。現実のパリというよりも、パリの記憶を集めているかのようだ。しかしそこに闇を切り裂くストロボ光で撮影した街路が出てくると、にわかにウィジーがパリにやってきたような錯覚を覚える。森山の写真の記憶が投影されたパリは、時間を失った記憶の都のように見えてくる。

「イメージをページに連ねていくという行為には、秘密の扉をひとつひとつ開いていくようなときめきがあります。と、かっこつけたいけど、途中で破綻したり、解いたつもりの答えがいきなり遠のいたりで、立ちすくむことがしばしばです。直感を信じることでのりこえているような気がします」

「考えるな、感じろ」。映画『燃えよドラゴン』のブルース・リーの台詞としてあまりにも有名だが、森山がよく引く言葉でもある。森山にとっては撮影における心得だが、本尾にとっては森山の写真を構成する時の指針となった。

たしかに写真の構成は、あらかじめ概念的な枠組みやルールを決めるよりも、並べてみて初めてわかることを重視したほうがいいのではないかと思う。むろん作品にもよるが、森山大道のようなスナップショットの作家についてはとくに並べてみてわかることが多いはずだ。何度も組み替えては、その流れから何が生まれてくるかを感じるのである。そのため、どこまでいっても終わりがない、という怖さもあるのだが。

光琳社がなくなった99年5月の後で、本尾は荒木経惟(1940-)『バンコク写真博覧会 トムヤム君の冒険』(祥伝社、8月5日発売)を手がけている。クレジットは「編集」ではなく「アート・プロデュース」となっている。

前年の年末に荒木がバンコクで開いた展覧会の折に撮影した写真をまとめたもので、これまでの流れから考えれば光琳社から出るべきものだったろう。実際、アート・ディレクションの斎門椋子は、光琳社で本尾が編集した『上海帰りのアラーキー』(1998、光琳社出版)も手がけている。ちなみに『上海帰りのアラーキー』にはミニCDが付属しており、荒木による語りと、荒木が歌う(!)「上海帰りのリル」の音源が収録されているという変わり種の写真集だ。「マルチメディア」という言葉があった時代、いかにも90年代的だし、同時に光琳社っぽくもある。夢はあるが、どこか方向がアサッテというかあだ花的というか。この感じは、90年代に大人だった人ならわかると思う。

荒木経惟『上海帰りのアラーキー』(1998・光琳社出版)

この翌年、2000年には荒木と本尾の写真集は出ていない。本尾は自身のレーベル「アイセンシア」を立ち上げ、写真集の制作準備に入っていた。

アイセンシアについて、サイトには活動内容がこう説明されている。

「eyesencia(アイセンシア)は、写真を巡るさまざまなプロジェクトを企画・制作しディストリビューションしていくオリジナル・レーベルです。優れた写真家の活動を紹介していくため、写真展のキュレーション、写真集のエディトリアルを核として多種多様な切り口に取り組んでいます」(http://eyesencia.com/)

「アイセンシア」という名前は、英語の「eye(目)」とラテン語の「essencia(本質)」を組み合わせた造語。本尾がこれまで手がけてきた写真展と写真集の両輪を力強く回していこうという決心がうかがえる。

現在、写真集を出版している小出版社、個人レーベルは少なくない。しかし2000年当時は今よりもずっとマイナーでアンダーグラウンドな存在だった。写真集は出版社がつくって取次を通し、書店で販売するというルートが絶対で、それ以外は自費出版、ミニコミといった一段下の扱いだったからだ。

しかし、本尾は出版社に入って組織の中で写真展や写真集を手がけるのではなく、個人レーベルの立ち上げを選択する。

背景にはインターネットの普及があった。

「会社員時代は、記事として取り上げてもらうパブリシティの量が、企画の成否を上司から評価されるときのものさしのひとつでした。メディアには、いつもたくさんの掲載依頼が寄せられるので、競争率が高いのです。インターネットは、欲している人が。情報をたぐりよせてくれます。文字数などにとらわれずに情報を直送できれば、直接のフィードバックを期待できる。コミュニケーションの可能性にとても興味がありましたが、当時はHPの制作と運営は技術的にも金銭的にも、今よりずっとハードでした。悩んでいたところ、同じことを考えていた関西のメディア系の大学と提携することができたんです」

自費出版、ミニコミが下に見られ、マイナー扱いされていたのは、流通ルートに乗らなかったからである。日本の出版業界は、本をつくる出版社と、問屋にあたる取次、そして書店の強固なネットワークが存在していた。そのおかげで発売日に全国の書店に本が並ぶことが可能になったのである。このネットワークに入っている出版物がメジャーであり、入れないものはマイナーというイメージができるほどそのシステムは強固だった。

既存の出版社を中心にしたこのシステムは、小さな出版社、少部数の本に優しくない。取次に口座を開くのも容易ではないし。開けたとしても取引条件は大手出版社に比べて不利である。

しかしインターネットの登場で、出版業界に異変が起き始めていた。

インターネットの本格的な普及が始まったのが1995年のウィンドウズ95の発売から。出版業界の売上げのピークは翌1996年で、その後は年々下がり始めていた(公益社団法人全国出版協会の出版科学研究所『2021出版指標年表 』)。

アメリカでAmazonが驚異的な売上げを上げていることが伝えられ、2000年11月には日本向けのサービスを開始した。出版業界は黒船来航と戦々恐々だった。当時はオンラインで本を買うということに懐疑的な人々もいたが、結果はみなさんご存じの通り、すっかり当たり前のことになった。

私がこの頃の出版業界の雰囲気を多少なりとも知っているのは、Amazon日本上陸の少し前、7月にサービスを開始したbk1(ビーケーワン)というオンライン書店の立ち上げに関わっていたからである。bk1はAmazonを迎え撃つべく立ち上げられたのだが、今はもう存在しない(hontoに統合された)。私はフリーランスの立場で関わっていて、オープン初日をbk1のオフィスで迎えた。サービス開始と同時に、パソコンのモニターに次々に注文が入る様子が映し出され、時代が変わったことを実感した。

アイセンシアがスタートしたのはまさにその年、2000年である。ホームページで写真集を売るというやり方は未知のものだったが、徐々にその文化が形成される予感があった。

また、写真集の販売方法にはもう一つ、展覧会場で売るというやり方があった。

本尾には写真集をつくるだけでなく、写真展を企画、運営するノウハウがある。写真展会場は今も昔ももっとも写真集が売れる「売り場」でもある。PARCO時代からギャラリーで写真集を売ってきた本尾の経験がここで生きることになる。

2001年2月28日にアイセンシアから最初の写真集、荒木経惟の『世紀末ノ写真』が発売された。奥付を見ると、発行はAaT ROOM。アイセンシアは発売となっており、本尾個人のクレジットはない。限定2000部。箱入りの豪華な写真集である。

荒木経惟『世紀末ノ写真』(2001・発行:AaT Room 発売:アイセンシア)

「荒木さんは、撮ったらすぐ見せたくなっちゃうんだ、と常々おっしゃっていました。スピードという点でいえば、個人レーベルの機動力や自由度は、作家のペースに伴走しやすい。荒木さんの多様な出版形態の一環として、ユニークな存在となれるといいな、と思いました」

発行元のAaT ROOMは荒木の個人事務所である。1988年、アシスタントの安斎信彦、田宮史郎と3人で設立した。AaTは3人の頭文字である。

AaT ROOM設立の翌年には安斎信彦の写真集『葉子へ』が発行されている。その後、1993年には荒木経惟の『終戦後』が出た。『終戦後』は1973年8月16日から9月3日に撮影された正方形フォーマットのコンタクトシートを構成したもので、デザインは90年代の荒木の写真集を数多く手がけている鈴木成一(1962-)だ。鈴木は『センチメンタルな旅 冬の旅』(1991、新潮社)、『平成元年』(1991、IPC)、『東京ラッキーホール』(1991、太田出版)『天使祭』(1992、太陽出版)、『エロトス』(1993、リブロポート)、『死現実』(1997、青土社)など荒木の90年代に欠かせないグラフィックデザイナーである。なお、『終戦後』に編集のクレジットはない。

93年といえば年末には『エロトス』が出た年だ。前年の「天使祭」が全国のPARCOを巡回していたはずだし、そのほかに雑誌、写真集の仕事もある。撮影で多忙だったはずだが、撮影の合間にこうして古い写真集を自費出版していたのは驚きだ。あらためて荒木の旺盛な創作意欲と、写真集に対する並々ならぬ意欲を感じる。

AaT ROOMからはほかに荒木の『濹汁綺譚』(1994)、野村佐紀子の『裸の部屋』(1994)、荒木の『終景』(1995)が出ているが、『世紀末ノ写真』までしばらく発行がなかった。つくってもどう流通させるかが難しかったのではないだろうか。私は『終戦後』をずいぶん経ってから新品定価で買った覚えがある。

しかしもともと荒木といえば初期の代表作『センチメンタルな旅』が自費出版である。紀伊國屋書店に置いてもらいに行った時、創業者の田辺茂一(1905-1981)に「文章をつけたほうがいい」とアドバイスされ、あの有名な私写真宣言が書かれたのだから、自費出版は荒木経惟の原点でもある。

アイセンシアはAaT ROOMがつくった写真集を販売する窓口でもあった。そのうえ、意外なことに携帯電話の普及が写真集制作を後押しすることになる。

「アイセンシアがスタートしてまもないころ、声をかけていただいて、携帯電話向けの荒木さんのサイトが始まりました。荒木さんは、デジタルにも携帯電話にも興味がなかったけれども、新しく出てきたものとか、はやりごとには、かならず何かがある、と。短期間のトライアルでした」

iモードのサービス開始が1999年2月。携帯電話で画像を見たり、動画を見たりできるというマルチメディアコンテンツの始まりである。顧客は携帯キャリアと契約しているため、課金したお金を取りはぐれることもない。

アイセンシアは、2002年に、携帯電話向けサービスを手がけていたIT企業のインデックスの依頼で、「習慣アラーキー」開設にたずさわっている。

そういえば思い出したことがある。

私が荒木経惟に初めて取材したのは2000年。荒木は『写真私情主義』(平凡社)を出した頃で、先述のbk1の取材で会ったのである。本尾と知り合ったのもその頃だ。そして、新宿ゴールデン街の入口近くにあった荒木の行きつけの店、「花車」で、本尾が荒木のそばに録音機を置いていたことをよく覚えている。荒木さんの言葉を拾ってケータイのサイトに載せていると言っていた。

「荒木さんが口にするコメントには、ふだんから、影響を受けた映画とかゆたかな読書量とか過去のエピソードとか時事とか、いろいろなことが反映されているんです。写真の信条がふくまれていることも。そのときはわからなくて、あとで気づかされることも多かったので、忘れたくなかった。ケータイサイトで紹介したのは、それらの中のエンタテイメントの部分です」

アイセンシアが発売元になった『世紀末ノ写真』は、それまでのAaT ROOM発行の写真集とは雰囲気が違う。デザインにケレン味があり目を引く。装幀も豪華だ。アートディレクターは祖父江慎(1959)。のちに梅佳代(1981-)や川島小鳥(1980-)の写真集も手がけているが、荒木の写真集は『恋する老人たち』(1993、筑摩書房)をデザインしている。

「祖父江さんの装丁は、思わず手にとりたくなる仕掛けが何層もあって、飽きさせない。アイセンシア初の写真集が納品されたときの嬉しさは格別でした、今でもことあるごとに手にとって見ています」

1990年代の荒木の写真集を多く手がけていた鈴木成一は2000年にも『写真私情主義』をデザインしている。

2000年は『写真私情主義』のほかにも『写狂人日記』(スイッチ・パブリッシング)、『ポラエヴァシー』(晶文社)が出ている。この3冊は荒木のシリアスな、本流の作品と言えると思うが、それだけではなく、歌舞伎役者の写真集や、連載をまとめたものなど写真集だけで十数冊、そこに対談集なども加わるという出版ラッシュが続いていた。

2001年は2000年からの勢いをそのままに、さらにアイセンシアからだけで4冊出ている。『世紀末ノ写真』に続く2冊目が『新世紀ノ写真』。そして『再び写真へ』『彼岸にて』。内容は4冊ともスナップ、ヌード、人物(有名人、無名人)が入り乱れているもので、日記であり、写真家・荒木経惟のバックステージでもあり、交遊録であり、東京と世相の記録でもあるといったものだ。

とくに目を引くのは『世紀末ノ写真』が墓から始まり、『彼岸にて』が葬儀の祭壇から始まることだ(『新世紀ノ写真』は荒木の自宅ベランダ、『再び写真へ』はヌードから始まっている)。

荒木経惟『彼岸にて』(2001・発行:AaT Room 発売:アイセンシア)

『再び写真へ』は『カメラ毎日』の最後の編集長であり写真評論家、「写真の会」の発起人でもあった故・西井一夫(1946-2001)に捧げられたモノクロ写真集。『彼岸にて』にはカラー写真で、平凡社の編集者、故・内田勝に捧げられている。最初の写真は内田の葬儀だという。

荒木経惟『再び写真へ』(2001・発行:AaT Room 発売:アイセンシア)

2000年は荒木が還暦を迎えた年でもあり、『写真私情主義』は赤いちゃんちゃんこならぬ深紅のカバーが印象的だった。還暦で暦をゼロに戻した2000年は祝祭的なムードがあったが、2001年に入って、にわかに荒木の中で老いと死が自身に接近してきたという実感があったのかもしれない。アイセンシアから出た2001年の4冊はどれも重さと暗さがは心の底にあるような気がする。

『新世紀ノ写真』以降『緊縛礼賛』(2008)、までの11冊のデザインは山下リサ(1970-)である。『新世紀ノ写真』は荒木の写真集としては、前年の『写狂人日記』に続く登板だった。

荒木経惟『新世紀ノ写真』(2001・発行:AaT Room 発売:アイセンシア)

「山下さんはもともと『SWITCH』のデザイナーで、スイッチパブリッシングの企画する荒木さんの写真集を担当していたご縁です。荒木さんとリサさんと、新宿のルージュというバーで何度も打ち合わせした記憶があります」

2001年の4冊はどの写真集も内容だけではなく、物理的にも重い。最近の本は全体に軽いものが増えているからかもしれないが、久しぶりに手に取ってその重さに驚いた。

「ふと気づくと、なんだか筋力がついてきた?、と(笑)。本のつまった段ボール箱を積んだり運んだりしますから。でも、ユニークな造本や、書店で平積みできないでしょうといわれてあきらめてきた大きな判型を、選択できる自由さが嬉しくて、気になりませんでした」

この4冊の写真集を見ると、荒木経惟という人は生きているだけで作品がつくられていく人なのだとあらためて思う。

荒木のプライベートワークの基本は「日記」である。ゆえに、日常生活あり、旅あり、タレントあり、ヌードあり、パーティあり、なのである。編集者として荒木の行動について歩き、そこで言葉を拾っていた本尾は、荒木の視線に近づき、その感性に自分をシンクロさせていったのだと思う。荒木ほど作家自身と写真が近い存在はいないだろうし、自身をさらけ出している作家もまたいない。だとすれば、その写真を扱うということは荒木自身に触れるということでもある。

荒木は現時点で500冊以上の写真集を出しており、関わった編集者も星の数ほどいる。本尾は荒木の写真集の中で、とくにその本流、日記写真に関わっている編集者の一人だ。また海外の展示に関わることが多いため、必然的に、アーティストとしての荒木をどう異文化に紹介するかにフォーカスすることになる。

本尾は森山の写真集に関して「考えない」と言っていたが、荒木の場合はどうなのだろうか。

「『モノではなくコトを撮っている』、『写真は時間のフレーミング』、『写真にはあの世とこの世、幸せと不幸が在る』。いずれも荒木さんの言葉です。写真をつぶさに見ていくと、たとえば街中の情景とすると、ビルや空や人が目に入りますけれど、それだけじゃなく道端の雑草や遠くの建物の窓ガラスの写り込みなどなど、至るところがそれぞれの速度での微動している感じをうけとるんです。揺らぎの方向が未来なのか過去なのか、揺らいでいるのは見ている自分なのか作中のそれなのか。

荒木さんの作品の国際的な評価と人気をたしかなものにした「Akt-Tokyo展(Graz,1992)」が2000年代にかけて、ヨーロッパの主要都市を巡回して話題をさらいました。その頃から、海外の評論家による作品論が数多く発表されてきたのですが、あるとき、イタリアの女性キュレータの文章のなかに『荒木の写真の至るところに、亀裂(crack)が存在する』という一節を見つけました。写真のなかで無数の裂け目が、ここではないどこかをかいま見せてくるのだ、と。見るたび、また新しいなにかを発見してしまって、完結しない。たしかに、荒木さんの展覧会では、1時間以上いらっしゃるお客さまがめずらしくありません。3時間くらい、写真集をずっと見続けている人もいます。

写真集では、写真が呼びかけてくる大小の声に耳を澄ませて丁寧に紡ぎます。そして、できるだけ、なまの状態でお届けすることを心がけています。

荒木さんは、毎回かつてない方向とか手法を提示していくため、ハードルは高くなる一方です。選択の重さが増していくのを感じます。

個人レーベルを始めたばかりの頃は、誰にも決裁を取らないで、自分で本を出せるというだけで単純に嬉しくてしかたなかった。懐かしいです(笑)」

「誰にも決裁を取らないで、自分で本を出せる」というのは、企業内で働いたり、企業向けのプレゼンをしたことがある人なら誰でも思い当たるだろう。とくに写真集のような「モノ」をつくりたいと思った時に、決済が降りるまで説得する、あるいは待つ、ということのもどかしさ。それがなくなった時の自由さが、2001年のアイセンシアの写真集にはとりわけ強くあふれている。内容の暗さ、本の重さとは別に、本としての力強さを感じるのは、その自由さがにじみ出ているからかもしれない。

では、荒木の写真編集に対する意識はどうなのだろう。私は『写真画報 荒木経惟「淫夢」×佐内正史「撮っている」』(2013、玄光社)で、荒木の写真構成の打ち合わせの同席したことがある。この時は編集者が沖本尚志、アートディレクターが中島英樹。私はインタビューのついでに打ち合わせに入れてもらった。荒木さんはタイトルと、写真の説明をひとしきりして、あとはよろしく、という感じだった。任せることで、編集者、アートディレクターから何かを引き出してやろうという挑発を感じた。

「編集者の人たちは、自家本や桑原甲子雄さんの『東京昭和十一年』(1974)などで、荒木さんの編集の力量の並々ならないことを知っていますから、『任せる』という言葉には、鼓舞とプレッシャーの両方を感じたかもしれませんね。私には、この言葉が、前回の仕事は合格だったよ、というふうに聞こえて、とても励みになりました。編集には王道がないですが、荒木さんが、時間との関わりをとても大切にしていることは、道しるべになりました」

なるほど。日記は時間との関わりによって成り立つ。ならば、やはり基本は時系列ということになる。とくに本流の作品集となれば、それは荒木の価値観がストレートに出ていなければならない。

「人生が面白くないと写真は面白くならない──荒木さんのこの言葉にも影響を受けました。自分の仕事は黒子だと高らかに語る編集者は少なくなかったと思います。黒子は、場を把握していますけど、背景に溶け込んでいる。一歩引いたところに立っているとしても、自分が主役の人生を生きている人には吸引力があります。私は、フリーになってからもしばらくは、よくも悪くも、サラリーマン気質が抜けなくて、自分の名前をクレジットすることに臆してしまうようなところがありました。自分の人生を面白くするのは自分。今でいえば、自己肯定というか。荒木さんのエネルギッシュで刺激に満ちた日常は、そういうことの大事さを実感させてくれました。なんか学生みたいなこと言ってますけど(笑)」

この当時の本尾にとって、荒木との写真集づくりは学校だったのかもしれない。

(▶︎後編へ)

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント