コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

フリーとは毎月の給料がもらえなくなるということだ。私も会社員からフリーになった口なので実感としてわかるのだが、金銭面でも生活面でも予想していた以上に不安定なものである。長谷川は朝日新聞社系の仕事をベースにフリーの編集者としてコンスタントに仕事をしていたようだ。

この頃、長谷川が力を入れたのは、表現としての写真、写真作家の作品の言語化だった。『カメラ毎日』に1984年1月号から翌1985年3月号まで連載したものに加筆し、初の著書『写真を見る眼』(1985、青弓社)を上梓している。日本の主立った写真作家とその代表作を一般読者向けに紹介した本である。取り上げられている写真家と写真集は以下の通り。

濱谷浩(1915-1999)『裏日本』、『ヒロシマ』、木村伊兵衛『秋田』、東松照明『日本』、長野重一(1925-2019)『ドリームエイジ』、奈良原一高(1931-2020)『王国』、植田正治(1913-2000)『砂丘・子供の四季』、川田喜久治(1933-)『地図』、森山大道『狩人』、内藤正敏(1938-)『婆——東北の民間信仰』、深瀬昌久『洋子』、柳沢信(1936-2008)『都市の軌跡』、荒木経惟『センチメンタルな旅』『わが愛、陽子』、倉田精二(1945-2020)『FLASHUP』、江成常夫(1936-)『花嫁のアメリカ』。

15人16冊。刊行から38年が経つが、どれも現在まで名作とされている写真集である。長谷川が携わったソノラマ写真選書から7冊選ばれており、写真編集者としての自負がうかがえる。

長谷川は日本写真の入門書、概説書としてこの本を執筆したとあとがきに書いている。

戦後の写真の変遷は、一言に要約すると『伝達装置としての写真から自己表現としての写真へ』ということになるが、結局そのどちらにも完全にはなりきれないところに、写真というものの面白さがあると言えるだろう。また社会的背景を重視したため、本書は結果として、写真をとおして日本の戦後史を振り返るという性格も帯びることになったようだ。

『写真を見る眼』というタイトルは、学生時代に愛読したという高階秀爾の『名画を見る眼』(1969、岩波新書)から。「あのようにわかりやすく、かつ絵画の魅力を十分に伝えてくれるような本を書きたいという願いから、タイトルを拝借させていただいた」という。『名画を見る眼』も15人の画家を取り上げており、ちょうど数も合っている。

長谷川にとっての戦後の日本写真史は「伝達装置としての写真から自己表現としての写真へ」だと書いているが、それは自身の写真編集者としての軌跡と軌を一にしていた。ジャーナリスト志望だった青年が、たまたま戦前から戦後に至る写真家たちの「作品」をまとめた写真選集の編集を手がけ、その発展のうちに自己表現としての写真の可能性を見いだしたのだから。

そして、その翌年の1986年に、大田通貴とともに深瀬昌久の『鴉』の編集に携わることになる。選びは大田がし、並びを長谷川が行った経緯についてはすでに書いた。長谷川はその後、深瀬の『家族』と『父の記憶』を編集している。深瀬についてのコメント。

「深瀬さんとはぼくは相性が良くて、『洋子』(1978、ソノラマ写真選書8)作って、『鴉』(1986、蒼穹舎)作って、あと『家族』(1991、IPC)、それに『父の記憶』(1991、IPC)、これはまったくぼくの趣味で並べたんだけど、深瀬さんもこちらの意図を読んで家庭写真ばっかり持ってきた。人間は別として、編集者としてはいちばん相性のいい写真家だったと思います」

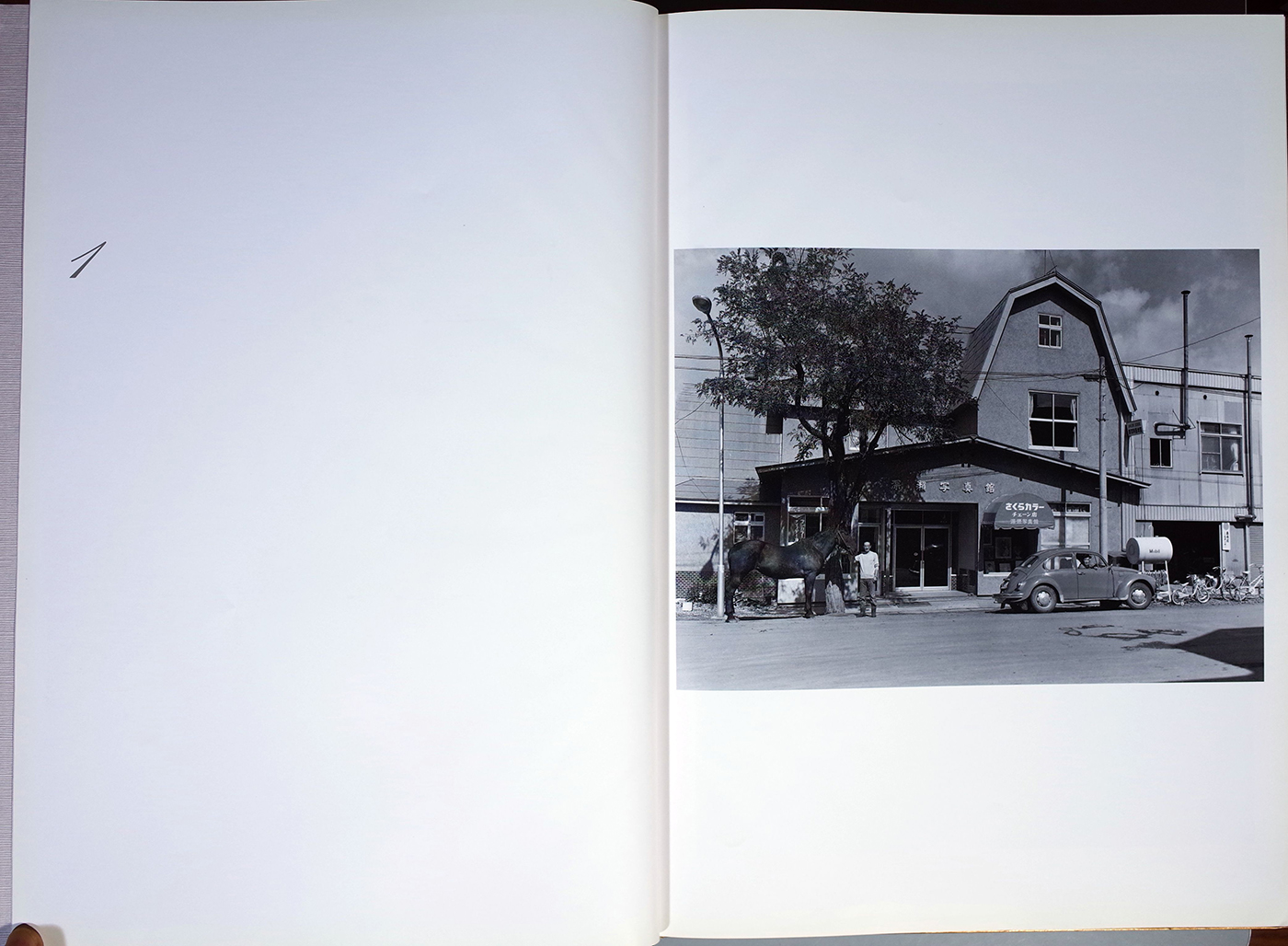

『家族』は深瀬が実家の写真館のスタジオで、長年、記念写真に使われてきた大型カメラで撮影した虚実を交えた家族写真。近年、ロンドンのMACから再刊された(『FAMILY by Masahisa Fukase』。

深瀬昌久『家族』(1991‧IPC)

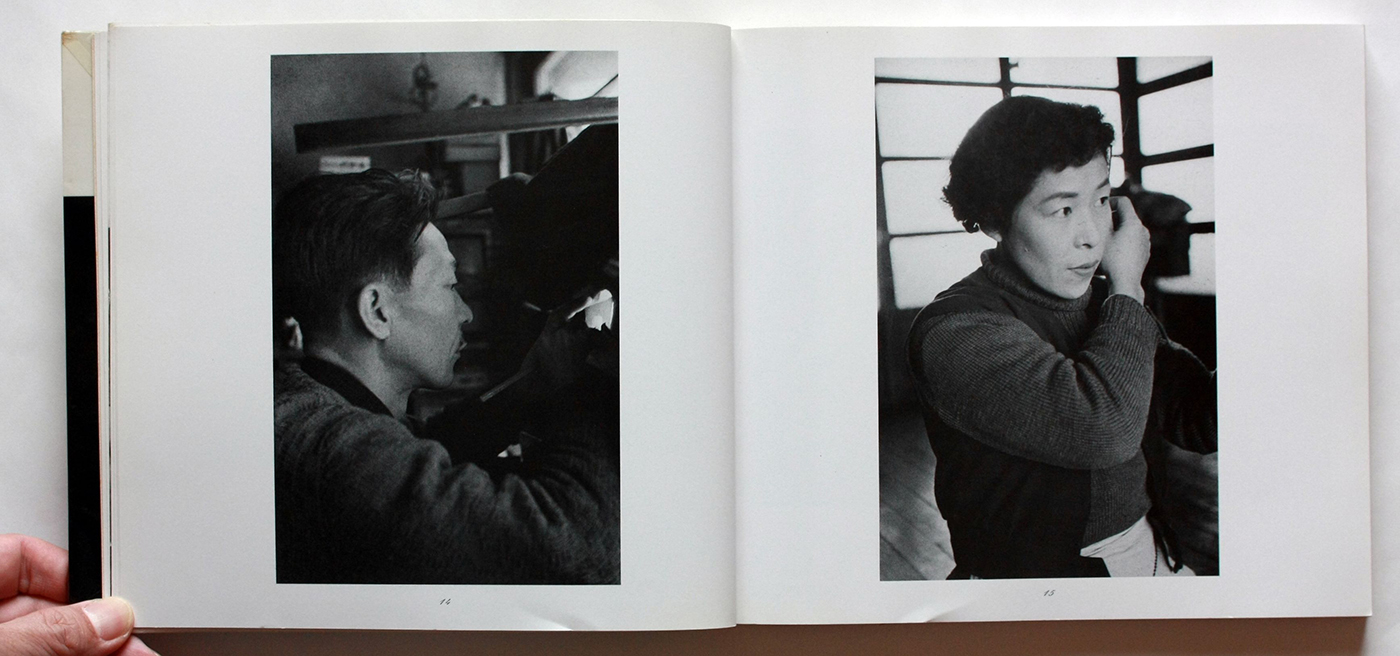

一貫したルールに基づいて撮影され、コンセプチュアルな『家族』に対して、『父の記憶』は深瀬の写真による自伝的な作品で、深瀬が誕生する前から写真館で撮影されていた家族写真からスタートする。少年時代の深瀬が撮った両親の写真、にぎやかだった頃の故郷、やがて東京で写真家になった深瀬が故郷に戻っては撮った写真や、家族旅行、父が衰弱し、亡くなる。そして、母も施設へ入る。「まったくぼくの趣味で並べた」とは『父の記憶』を指すのだろう。

深瀬昌久『父の記憶』(1991‧IPC)

私は長谷川と大田のトークショーで長谷川に「いちばん愛着ある写真集はなんですか?」と聞いた。「なんだろうね……。やっぱり『鴉』だね」と答えている。理由を突っ込めないまま話が流れてしまったのだが、蒼穹舎の初期に大田とつくった写真集については『鴉』のほかにも思い入れがあるものがあり、いくつかコメントしている。

たとえば森山大道の『仲治への旅』(1987)。この連載の大田へのインタビューで、一度は長谷川が並びをつくったが、その晩のうちに森山が大田に電話をしてきて、この並びならやらない、と言い、大田が組み直したというエピソードが出てきた。その件について長谷川と大田のやりとりを少し長いが抜粋してみる。

長谷川 (『仲治への旅』)は後半はぼくやったけど、前半は急いで森山さんが入れ替えたね。

大田 あれだったらやめると、夜中に電話がかかってきて.…….。

長谷川 森山さんがぼくに言うには「このままでやると、長谷川明の写真集になる」と。

大田 それで、「大田が作る意味がないから。お前が好きなように並べるならいいけど、そうでなきゃやめる」と。

長谷川 やっぱりそういうこと、ありましたか。

タカザワ それはどういう意味なんですか?

大田 ぼくがセレクトして、並べは長谷川さんが構成してくるじゃないですか。その並べの全体のなかで、エグみのところを長谷川さんが出して.……。

長谷川 わかるんだけどね。……尾仲(浩二)さんの『背高あわだち草』作った時、あれはそのままできたけど、深瀬さんが元気な頃に見せたら、「これは長谷川明の写真集だな」と言った。

大田 ぼくが選んで、長谷川さんが並べたんだけど……、長谷川さんは猫が渡ってる写真とか3枚くらい別のところから持ってきて、メリハリの部分に入れたんです。

「このままでやると、長谷川明の写真集になる」「これは長谷川明の写真集だな」とはどういう意味だろうか。

『仲治への旅』の長谷川編集バージョンがないいま比較は難しいが、大田の「エグみのところを長谷川さんが出して」「メリハリ」という言葉を手がかりに想像すると、淡々とした流れの中にポンと飛躍したイメージを投げ込むことだろうか。深瀬昌久の『鴉』における中年女性(マッサージ師)のヌード写真のように。

『背高あわだち草』の中の大田が言う「猫が渡ってる写真」とは用水路に渡された丸太の上を歩く猫の写真で比較的前のほうにある。出だしから淡々と野っ原を歩き、鉱山跡や精錬所、廃線となったトンネルといった風景を見てきた眼が、至近距離にある猫にフォーカスしたという感じで、たしかに目立つ。ほかにも後半、突然雪景色が1枚だけ入っている。前後は、密集した葦と米軍基地跡の道と煙突でやはりイメージが切り替わる。

尾仲浩二『背高あわだち草』(1991‧蒼穹舎)

『背高あわだち草』は全体として歩きながら眼に入ってきた風景を撮っているような印象を与える写真集な

のだが、上記の2カットに、野良犬の後ろ姿が小さく写り込んだ写真など、時折、目を引くカットがある。もちろん、注意深く見れば1枚1枚、写っているものに目を懲らす面白さもあるのだが、奇をてらったり、見る者を驚かせるような写真はない。シブい写真集なのである。そこが魅力でもあるのだが、長谷川流の編集はそのシブさを肯定するだけではなく、波乱を起こしてシブい魅力に気づかせようという意図があったのかもしれない。

「これは長谷川明の写真集だな」という言葉は長谷川を複雑な心境にしたようだ。「やっぱり自分の意志を押しつけちゃいけないよ。尾仲さんは素直な人だから、そのまま受け入れたけど」と言い、「そういうところはぼく、山岸(章二・『カメラ毎日』の編集者)から受け継いでしまったかもしれない。人が撮ったものですからね、全部。それで自分で作っちゃうところ。そういう編集者がいいか悪いか、はっきりいってわからないよ。自分ではね」と自己分析している。

長谷川と大田の対談は写真集づくりについておおむね意見の一致を見ているが、1つだけ大きく意見が異なる場面があった。

長谷川 写真集作る時にわたしは「どれがいちばん見せたいんですか」と聞くわけ。それがいちばん目立つように作りますから。わかるでしょ?

大田 ぼくは、それはないですね。好きな写真は全部入れてください、とは言います。

長谷川 いい写真を目立たせるためには組み方があるんです。その脇に地味な写真を置くとかね。写真家って当然、こだわりがあるから、それはぼく尊重しますよ。だいたいそれでやってきたね。極端にいえば、これ1枚見せたいのであれば、あとはそれを見せるためだけにやるよ。

大田の編集は写真集全体をできるだけフラットにすることで、読者が個々の写真を等価として見て、それぞれの目で何かを発見することを期待しているのだと私は理解している。

一方、長谷川は写真家が見せたい写真、メインとなる写真を際立たせるための演出をいとわない。大田の写真編集は主役を設定しない群像劇、長谷川の写真編集は主役と脇役が定められた上での劇にたとえられると思う。

むろん、それは写真編集者としての考えの一端で、写真家、写真集によってはその原則が守られない場合もあるだろう。

そこで疑問が生まれる。

『鴉』以前の長谷川が手がけた写真集には二種類あった。1つは濱谷浩の『雪国』から始まる過去のある時代を記録した写真の編集である。テーマが明確にあり、説明的ともいえる写真も含んでいる。ソノラマ写真選書のベテランたちの写真はおおむねそうだし、『カストリ時代』『東京モダン』もそうだ。

もう1つは作家性の強い、写真家のまなざしを前面に押し出した作品だ。深瀬の『洋子』、荒木の『わが愛、陽子』、石内都の『連夜の街』がそれに当たる。テーマらしいテーマがなく、結果的に作家の眼が浮かび上がってくる桑原甲子雄の『東京長日』もそうだろう。

『鴉』以降の長谷川は後者に大きく傾く。蒼穹舎の大田との出会いがきっかけで、作家の写真により深く傾倒していくのだ。

長谷川にどんな変化が起きたのだろうか。

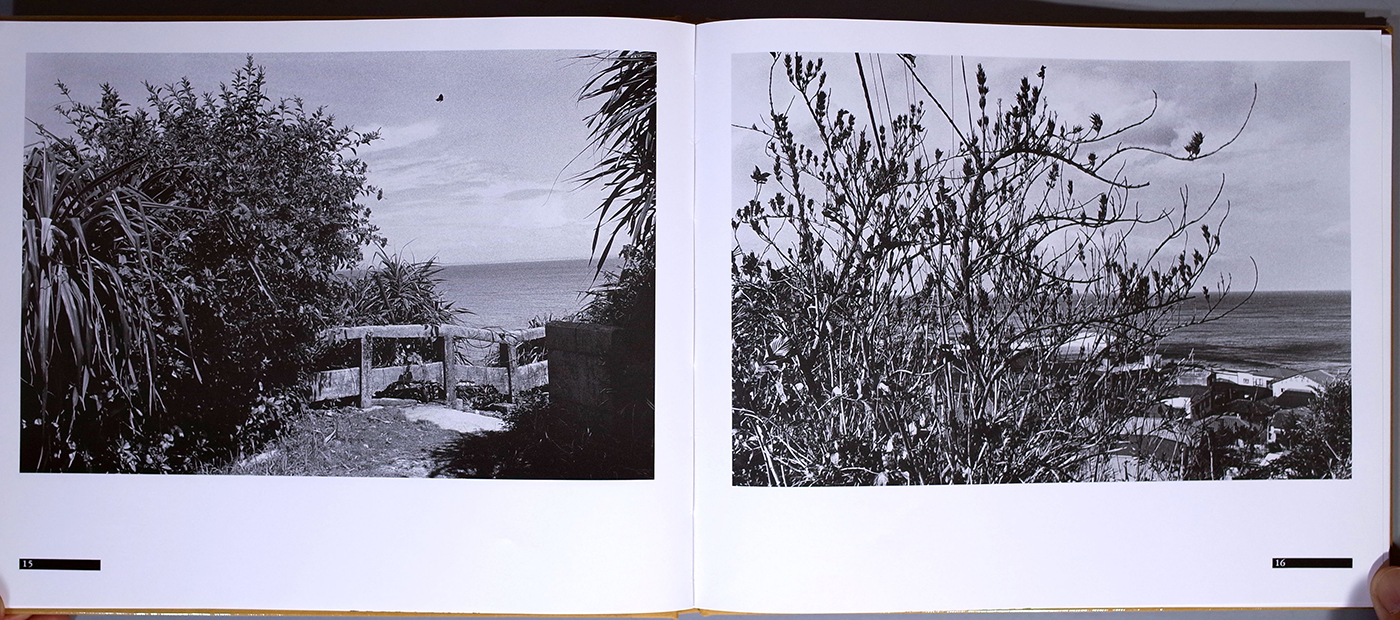

長谷川が「写真構成」とクレジットされている野口賢一郎の『失楽園』という写真集がある。公園、植物園、動物園で遊ぶ子供たちやくつろぐ大人たちを撮影したシリーズで、やや引いた視点でほぼすべて同じ距離感で撮影されている。

野口賢一郎『失楽園』(1994‧蒼穹舎)

写真集のページをめくっていくと、一見、ただ淡々と写真を並べたように見えるのだが、よく見ると気になる見開きがある。ほぼ同じ構図なのだが人物の位置が変わっているのだ。野口は同じ場面を少しだけ時間をずらして撮影しているのである。時折そうした時間のずれがある見開きが挿入されることで、この光景に流れている時間が意識される。ゆったりとすごしているように見える時間が実は限られた時間を削って生まれていること、時はどんな時でも流れていて決して永遠ではないことに気づかされるのだ。

この連載で大田通貴にインタビューしたあとで、大田からこの『失楽園』についてこんなコメントがメールで届いた。

「この本(『失楽園』)を見ると良くも悪くも長谷川さんの編集の特徴が強く出ていてもしかしたら長谷川さん編集の傑作ではないかと思った」というのである。長谷川にとっても印象的な写真集だったのだろう。大田とのトークでも長谷川はこの写真集について触れている。ただし、写真の内容についてではなく、西井一夫が寄せた文章を評価している。

「西井一夫があとがきを書いた。ぼくが頼んだんだけど、彼の文章のなかでいちばんいいと思う。だけど西井本人は気に喰わない。彼の本にも収録されていない。野口さんは高校生の時、両親を交通事故で失ってるの。(中略)苦労して写真家になって……。むかしの思い出、公園の子供が遊んでるような写真なんだけど、彼にとっては失楽園なんだ」

一見ありふれた休日を撮っただけの写真の背景を知った時、写真の見方が変わる。そして、作者の内面を想像する。なぜ、作者はこれらの写真を撮り続け、写真集にしようと思ったのか。「現実の断片で1つの世界をつくる」という長谷川の写真集観からいえば、ここには1つの世界が現れているということだろう。その世界を大切にするために、この写真集には「エグみ」やケレン味は必要なかった。

この連載の第1回と第2回の大田通貴へのインタビューからわかるように、大田は最初から写真を写真作家の自己表現として見ている。ゆえに、長谷川にとっては年下の大田の意図がすんなり理解できたし、協働しようとも思えたのだと思う。

しかし、1994年の野口賢一郎『失楽園』を最後に長谷川明は写真編集からしばらく離れることになる。大田の事情で蒼穹舎の写真集制作が二年間ストップし、再び制作を開始した時、長谷川は鬱病を患い、体調を崩していた。

私が長谷川と大田のトークショーに参加した2007年は体調が戻り、酒を飲み歩けるようになっていた。しかし、前編でも書いたように、トークショーは元気なうちに語っておこうというムードで、「現役」感は薄かった。

ところが、長谷川はそれからわずか1年後に写真編集者として復活するのである。

きっかけは酒場だった。

その頃、新宿ゴールデン街で『ASPHALT(アスファルト)』という写真同人誌が創刊された。唐仁原信一郎(1972-)と藤原敦(1963-)が中心になり、新宿ゴールデン街界隈の写真作家たちが集まった雑誌だった。しかし、編集者が不在で、創刊号は作品を持ち寄っただけという印象はぬぐえなかった。しかも調停役のいない写真家だけの集団にトラブルはつきもので、空中分解寸前だった。

第2号をどうするか。

そんな時、唐仁原信一郎がたまたまゴールデン街のバーで隣り合った長谷川明に創刊号を見せ、編集をお願いできないかと持ちかけた。長谷川は快諾し、次の打ち合わせに現れた。その時のことを藤原はこう回想する。

「長谷川さんはそれまでもゴールデン街のバーで顔を合わせてしゃべったりはしていたんですが、われわれからすると雲の上の人。編集なんて頼めるわけないと思っていました。しかし長谷川さんは意外なほどやる気を見せてくれて、ぼくと唐仁原くんがレギュラーで、ゲストを1人か2人招くということで方針が決まりました。ゲストは有名な人に声をかけることはできるけど、できるだけそうではなく、無名だけど力のある、アジアの、中国とか韓国を含めてと言っていましたね」

『ASPHALT』は2号から終刊の10号まで長谷川が編集を担当することになった。編集者としての仕事は、ゲスト写真家を選ぶことと、写真の構成をすること、そして序文を書くことであった。

『ASPHALT』Ⅱ(2008‧アスファルト出版)

『ASPHALT』2号の序文に長谷川はこう書いている。

編集長を引き受けたのは、藤原敦氏の写真を見て多少考えることがあったからである。(中略)ただの街の情景である。美しくもないし、奇矯でもない。見る人の多くは、だから何なのだと言うかもしれない。しかし、これが写真なのである。私は三十年以上フォト・エディターとして写真に関わってきた。その結論は、作った写真は駄目だということだ。目的のある写真(広告、報道、ネイチャーなど)とは異なり、表現という見地から、この藤原氏の辟易するほどの何でもない写真を評価したのは、そのことによる。

写真界隈に復帰した長谷川の考え方は以前とまったく変わっていなかった。しかし、変わっていたこともある。日本国内に限らず、世界まで視野を広げていたのである。

ゲスト写真家の顔ぶれからもそれはわかる。広田成太(チョン ソンテ 1972-)、桜井永治、岡本正史、梁丞佑(ヤン・スンウー 1966-)、服部雅人(1977-)、木格(ムゲ 1979-)、徳本義明(1942-)、飯島望美(1979-)、小林信子(1969-)、中藤毅彦(1970-)、須藤明子(1974-)、松永泰明(1969-)、相沢恭行(1971-)、西岡広聡、ジャンニ・ジョスエ(生年不詳)、岡部文(1972-)。

『ASPHALT』1〜10号(2008〜2012‧アスファルト出版)

写真家も日本人に限らず、世代的にもほとんどの写真家は長谷川より若い。また、長谷川というより藤原のアイディアだが、『ASPHALT』を世界の美術館に送り、アルル写真フェスティバルでグループ展を開いたり、スペイン、イタリア、中国、英国などで展示を行っている。

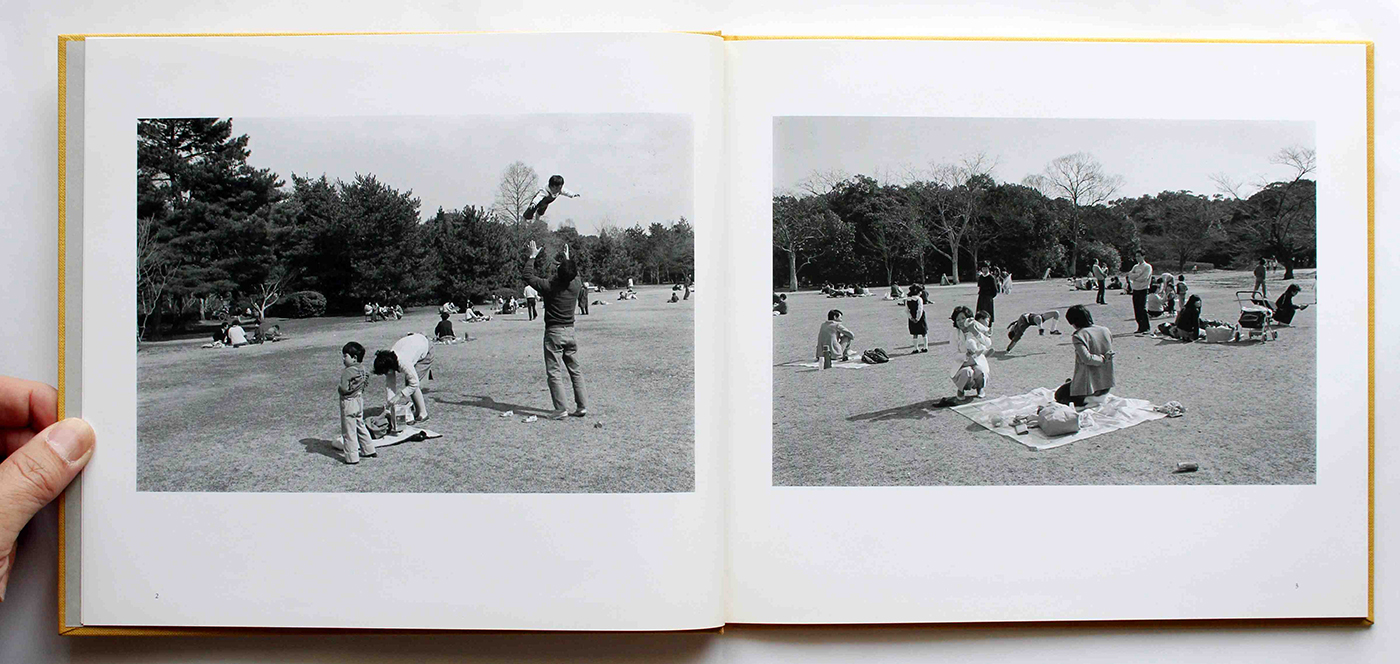

『ASPHALT』の写真構成は長谷川が1人で行った。藤原が当時経営していた写真スタジオで行うことが多く、白い床に写真を並べて長谷川が選び、並べる。藤原はその様子を隣で見ていた。

写真編集中の長谷川明(写真提供=藤原敦)

「選びや並びについて長谷川さんが言葉で説明することはなかったですね。写真に写っている場所の歴史的背景みたいなことは話してましたけど」

写真を選ぶ、並べることについて。「理由はない」というのが長谷川の持論だった。写真は見ればわかる。わかるやつはわかるし、わからないやつはわからない。

「ASPHALT」は本文48ページ。作家1人に割けるページ数は少ない。2号を例に取ると、唐仁原信一郎の「REVISITED─旧立川基地周辺─」が15ページ、広田成太(チョン ソンテ)の「異国の祖国」が13ページ、藤原敦の「跡」が14ページ。最後に1ページだけ唐仁原の写真がある(この号以降は、そこに2人目のゲストが写真を載せている)。

限られたページ数で雑誌という体裁だと1ページに2カット、4カットと複数カットをレイアウトしたくなるところだが、それはしていない。そういう意味では雑誌的ではなく、小説にたとえれば短篇集、音楽ならコンピレーション・アルバムのような印象である。テキストは長谷川の巻頭言と作家が作品に付すテキストだけなのでよけいにそう見える。

1ページに複数カットが入るのはにぎやかだが、読者は真剣に見ないものだ。1ページ1カットのおかげで、写真1点ずつに集中することができる。長谷川の選びと並びは、少ない枚数であっても、その作家の見ているもの、見ようとしているものがわかるような構成になっていた。そういう意味では優れた予告編のようでもあった。

予告編から本編へと作品を発展させることが長谷川の願いだったのではないか。その願いを実現したのが藤原だった。藤原は『ASPHALT』に発表した作品をのちに3冊の写真集にしている。『南国頌』(2013、蒼穹舎)、『詩人の島』(2015、蒼穹舎)、『蝶の見た夢』(2014、蒼穹舎)である。

「ぼくの最初の写真集(『南国頌』)は長谷川さんが編集するって言っていたんですけど、結局、体力がなくて。50枚以上を構成するのは難しかったみたいですね。それで長谷川さんに断って大田さんに編集をお願いしました。長谷川さんには跋文をお願いし、書いてもらうことができました」(藤原)

『ASPHALT』は年2回の刊行で全10号で終了した。長谷川は途中で肝臓癌を患い、再び体調を崩したが、なんとか10号まで完成させることができた。『ASPHALT』の最終号が出た2012年から2年後、2014年4月4日に逝去。享年64歳。現代では早すぎる死と言っていいだろう。

長谷川の写真編集とは何だったのか。

写真の歴史的背景を意識しつつ、説明に陥らず、イメージからイメージへと読者を誘導すること。写真はリアルフォトでなければならない。そこには写真家の手の届かない「事実」という重要な核があるからだ。ゆえに、記録に徹した写真は写真家のものでなくても存在価値があり、編集構成することができる。

写真を構成するにあたっては、見る者を惹きつけることを意識した。そのためには時にはケレン味も必要だった。長谷川には社会に対して、広い層に届けたいという意識があったのだと思う。朝日ソノラマという出版社に在籍し、いまよりも出版社が影響力を持っていた時代に仕事を始め、『カストリ時代』というヒット作も出していたという背景がそこにはあった。

大田とのトークショーの中で長谷川は戦争写真について熱意を込めて語っていた。『鴉』が刊行された翌年、長谷川は『日本写真全集 4 戦争の記録』(小学館)に「戦争と報道写真」を、『日本近代写真の成立 : 関東大震災から真珠湾まで 1923-1941年』(青弓社)に「グラフジャーナリズムの勃興」「報道写真の行方」をそれぞれ寄稿している。

写真は記録が大きな力ではあるが、報道などの発表のされ方、キャプション1つで意味が変わってしまう。そのため、写真の専門家として写真がどのように扱われるかに関心があった。そして、それはまさに写真編集の問題でもある。

長谷川は編集者という黒衣だったが、同時にもの言う黒衣、評論家としての一面もあった。写真を編集することと評論することが長谷川の中では自然に同居していた。写真を編集することは写真家について、写真についての批評という一面もあるのだ。

次回はアイセンシアなどで写真集を編集、発行している本尾久子へのインタビューをお届けする。本尾は荒木経惟、森山大道の写真集を編集しており、この連載で取り上げてきた大田通貴、長谷川明と重なる部分もあるが、大きく異なる部分もある。それが何なのかを明らかにするつもりだ。

取材・資料協力:伊神洋子、藤原敦、田正彦、岡本正史

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント