コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

先日、「Print House Session x Yoshiyuki Okuyama x LAG」展を見た。

1人の写真家の作品を、4組の印刷会社とグラフィックデザイナーが写真集にする。そのプロセスを展示したものだ(もともとは「T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO」で展示された)。今回で2回目となる。前回は横田大輔、今回は奥山由之の作品が使われている。

使われている、というのは奇妙な言い方に聞こえるかもしれない。写真集の主役は写真だから、本来、使われるのはデザインであり印刷なのだが、この企画ではそれが逆転している。デザイン、印刷が前景化され、写真が素材に見えるのだ。

それが悪いと言っているのではなく、むしろ新鮮で、写真の可能性を感じる。写真は唯一のオリジナルを頂点にするものではなく、変化の可能性をはらんでいる。前に出てくることもあれば後ろに下がることもある。どちらにしろ、出発点が写真であれば、それは写真集だといえる。

この企画で「編集者」は明記されていないが、企画運営にあたるroshin booksの斉藤篤と、flotsam booksの小林孝行の両氏がその役割を勤めているのだろう。roshin booksは写真集専門レーベルとして、渡部雄吉(1924-1993)の『張り込み日記』(2014)、中居裕恭(1955-2016)『北点』(2016)、野口里佳(1971-)『創造の記録』(2017)、村上仁一(1977-) 『地下鉄日記』(2020)などを刊行している。最新刊はayakaendo(遠藤文香)の『Swaying Flowers』。flotsam booksは代田橋にリアル店舗を構えるオンライン発のアートブック専門書店。店舗の壁面を使った展示や、ZINEのブックフェアなどで知られている。

この企画の根底にあるのは、写真集の編集可能性、デザイン、印刷の可能性の広さを伝えようということだと思う。

写真集づくりでは、デザイナーと印刷会社の結びつきが強く、彼らが写真集のフィジカルな側面を受け持つ。用紙や製本についての専門知識を持つからである。編集者もその知識は必要だが、もう少し作家の側に立って、抽象的なオーダーをすることが許されている。「こんな感じで」という曖昧な言葉をかたちにしてくれるのがデザイナー、印刷会社なのである。

私が印刷物をつくることに関わるようになったのは二十代前半だが、その時にも印刷物が持つ可能性の広さに驚いた。とにかく選択肢がたくさんある。その選択の積み重ねが1つの印刷物、写真集になるのだが、そこに至るまでには無数の選ばれなかった選択肢がある。

「選ぶ」ことは案外ストレスである。考えすぎると選べない。駆け出しの頃には簡単に選べる。持っている情報が少ないから、選択肢の多さに気づけない。手にした情報が増え、選ぶことの影響の大きさに気づくと、簡単には選べなくなるのである。

しかし、選ばなくては写真集はできない。

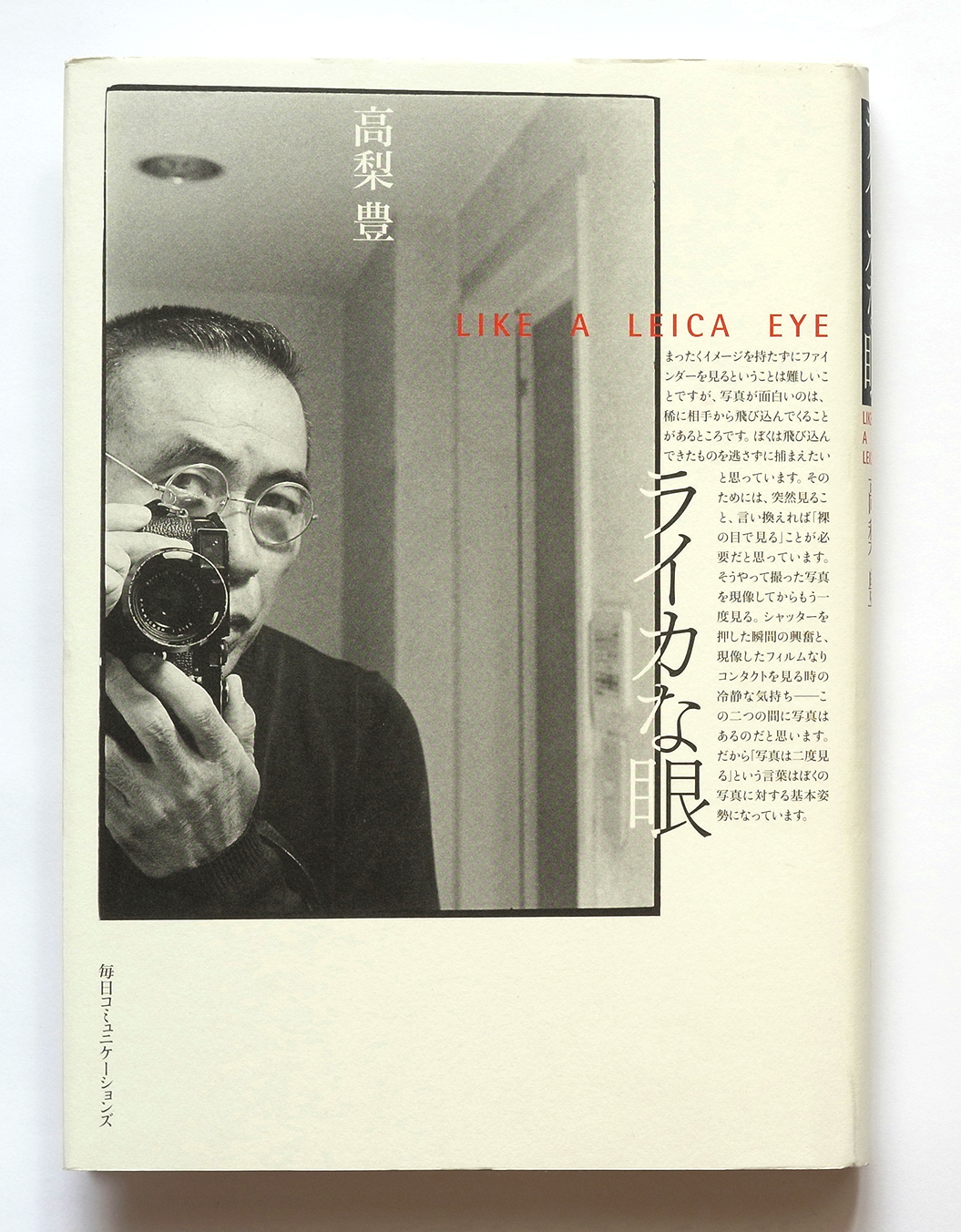

私が初めてそのことを意識したのは高梨豊(1935-)の著書『ライカな眼』(毎日コミュニケーションズ、2002)を編集した時だった。フリーになってから編集者、ライターとして関わっていた『季刊クラシックカメラ』(双葉社)という雑誌で取材したことをきっかけに、高梨からライカについての本をつくりたいから編集をしてほしいと声がかけられたのである。

高梨豊『ライカな眼』(2002・毎日コミュニケーションズ)

自分で書くと文章に凝ってしまい時間がかかるし、もっと軽く読めるものにしたいから、という理由で、私が数回インタビューして、文章をこしらえることになった。加えて、赤瀬川原平(1937-2014)、荒木経惟(1940-)、鈴木八朗(1937-2005)、南伸坊(1947-)、田中長徳(1947-)の各氏との対談をまとめて1冊にするという企画である。デザインは高梨さんの指名で鈴木一誌(1950-2023)にお願いすることになった。著者をはじめとして関わる人すべてが私にとってはあこがれの対象だった。高梨へのインタビューは3、4回。ほかに対談をしてもらい、半年近く制作にかかった。結果的に私にとってこの半年が写真の学校のようなものだった。

高梨へのインタビューはライカとレンズの話を入口に、撮影、プリント、写真集など、話題は写真全般にわたり、とくにスナップショットについての言葉は強く印象に残った。

撮る目的、見せる目的がはっきりした報道写真に反発し、それとは異なる流儀で撮影しようと考えた高梨は撮影についてこう語っていた。

「無目的に写真を撮るということは『突然見る』ことから始まります。イメージを狙って、予断を持ってファインダーを覗くのではなくて、そういう意識をとっぱらって『突然見る』んです。(中略)ぼくは、まずファインダーを通して見て、次に現像した写真を見ます。ファインダーで見た時のイメージと、現像したものには必然的にズレが生じるので、そのイメージのズレをどう作品の力にするかが写真家の力量なのだと思っています」(高梨豊『ライカな眼』)

「イメージの狩人」たろうとした高梨豊は、私の「写真家像」として心に焼き付いた。写真教育を受けていなかった野良の写真編集者である私にとってまさに「勉強」になることばかりだった。

インタビュー、対談の原稿づくりは順調で、問題になったのは「落語の話を入れてほしい」と高梨から注文を受けたくらいだった(テープ起こしをしてくれた版元の編集助手が関係ないと思って省いてしまったまま、私が原稿をこしらえてしまった)。難関は口絵の写真構成だった。わずか15ページではあったが、本の巻頭、つまり導入部であり、初期の代表作「東京人」「休日」「都市へ」から高梨が選んだ写真を掲載することになっていた。

高梨から「手元にある写真からみつくろったから」と十点ほどの写真を渡され、鈴木からは組んでみたら、と軽い調子で言われたのでとくに考えることもなくホイホイと組んでみた。マズかったら高梨と鈴木が直すだろうと軽い気持ちで並べたのだが、そのまま通ったので拍子抜けした。

いま、あらためてページをめくってみると、なんのことはない、高梨さんの名作写真ばかりなのだから、どう組んだっていいに決まっている。しかも最後は『カメラ毎日』1966年1月号の「東京人」36ページ一挙掲載の最終ページと同じ写真を選んでいる。

しかし、写真は順番を変えるだけで思考が別の方向に引っ張られていく。一枚一枚の写真は複数の方向へ伸びる意識の流れがあり、それが組むことで一方向にゆるやかにまとまっていく。一直線ではつまらないが、かといってバラバラでは見づらい。そのゆるい流れをどうつくるか。

写真を構成するということは当然のことながら、ある目的のために行われることだ。『ライカな眼』であれば、高梨豊という作家の個性を見せるため。

雑誌で写真を並べるのとは違い、説明的である必要がなかった。写真を並べることの面白さを初めて知ったような気がした。

その後、私は『季刊クラシックカメラ』の仕事を中心に写真家のインタビューや撮影ルポ、写真集の紹介記事などを書き、2003年には1年間、金村修ワークショップに通って「写真教育」に触れた。毎週、写真を撮って持って行き、講評を受ける繰り返しは写真を「選ぶ」ということをあらためて意識する経験になった。私が写真集、写真展から受けた影響は数多いが、直接的に写真家と対話する中で大きな影響を受けたのは、高梨豊、金村修(1964-)、そして2010年代に『アサヒカメラ』で数年にわたって担当した「今日の写真」というコーナーでお世話になったホンマタカシ(1962-)の3人である。

『季刊クラシックカメラ』No.18 最終号(2002・双葉社)

話を戻すが、『ライカな眼』から10年以上経って、編集という立場で写真集づくりを経験することになった。

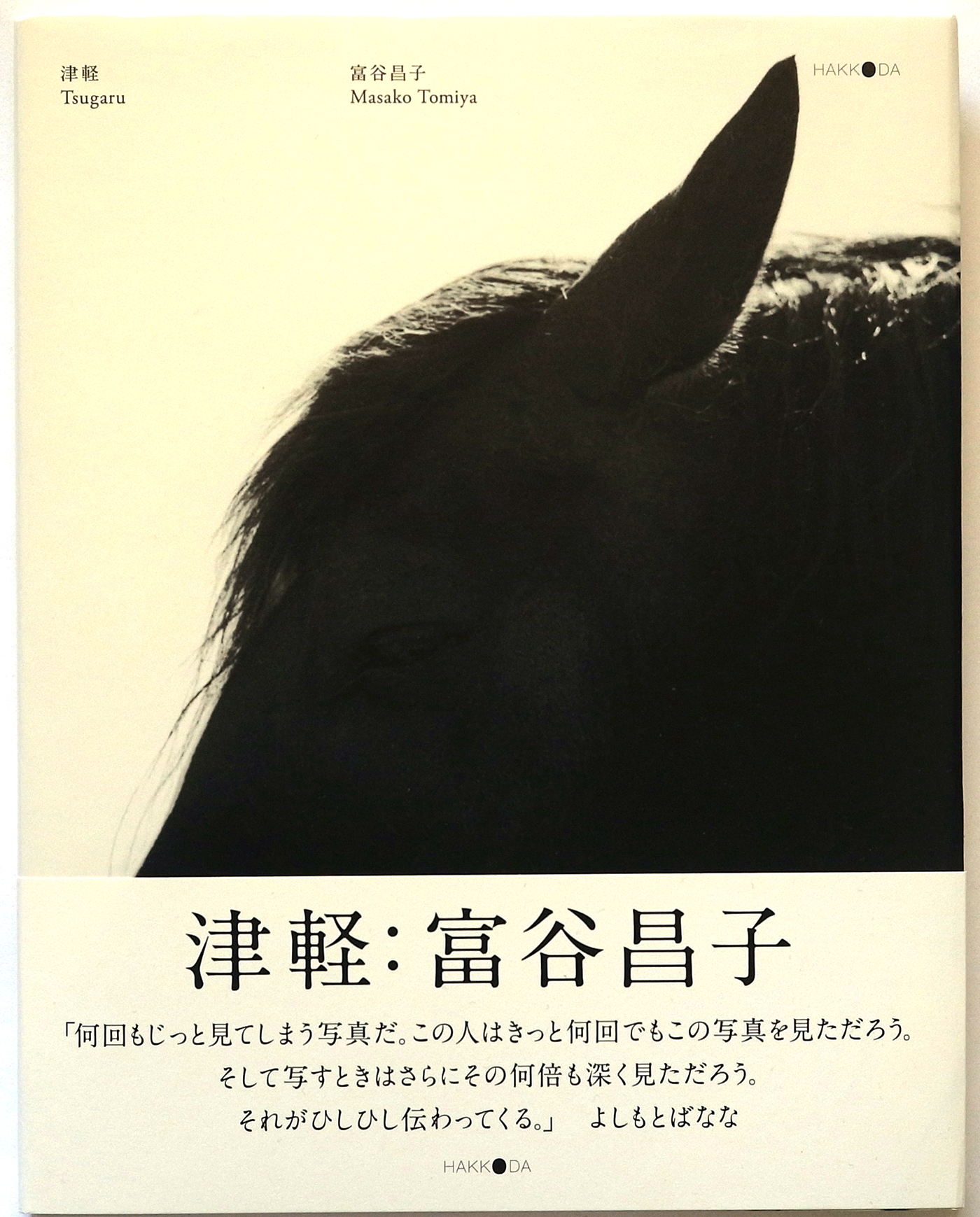

写真集編集の経験がなかった私に、なぜか、編集を依頼してきた写真家がいたのだ。富谷昌子(1981-)という若い写真家である。

たまたま彼女がツァイト・フォト・サロンで「みちくさ」という個展を開いた時に見ていて、そのオーソドックスかつ反時代的な、そしてある種の清潔さのようなものがある作品に強い印象を受けていた。その後、ある写真展のオープニングか何かで知り合い、その感想を話したことから交流が生まれた。そのうち、アート・ディレクターの中島英樹(1961-2022)を交えて写真集をつくろうということになった。

写真集はHAKKODAという彼女の自主レーベルで出すことになったのだが、そうすべきだと主張したのは中島だった。

富谷昌子『津軽』(2014・HAKKODA)

作家の写真集は売れないというのは出版界の常識である。出版社から出ている写真集でも、作家が制作資金の一部、またはすべてを出していたり、写真集を相当部数買い取るかということが少なくない。富谷もその方向で話をとある出版社と進めていたのだが、お金を使うなら出版社にではなく、写真集の制作費にしたほうがいいというのが中島の意見だった。

出版社に頼むメリットは権威と品質管理、流通である。出版社には歴史と伝統と目録があり、過去に出版した写真集が権威になる。むろん品質管理もされているし、販売も請け負ってくれる。

ただ、その最後の販売については状況が変わり始めていた。作家の写真集が売れる書店は限られている。それなら直接本を持ち込んで取引したほうがいいし、それがダメでも展覧会をやるたびに手売りすればいい。出版社にとっては写真集は商品だが、写真家にとっては作品を広げていくためのツールでもある。また、インターネット通販の発達も個人レーベルに追い風になるはずだった。

中島は初めて写真集をつくる富谷に「HAKKODA」というレーベル名を提案し、ロゴをつくって応援した。さらにISBNをとるべきだと進言し、その手続きを含めて写真集をつくるプロセスの一部なんだと力説した。若い写真家が独立独歩で活動していけるようと考えた上でのアドバイスである。

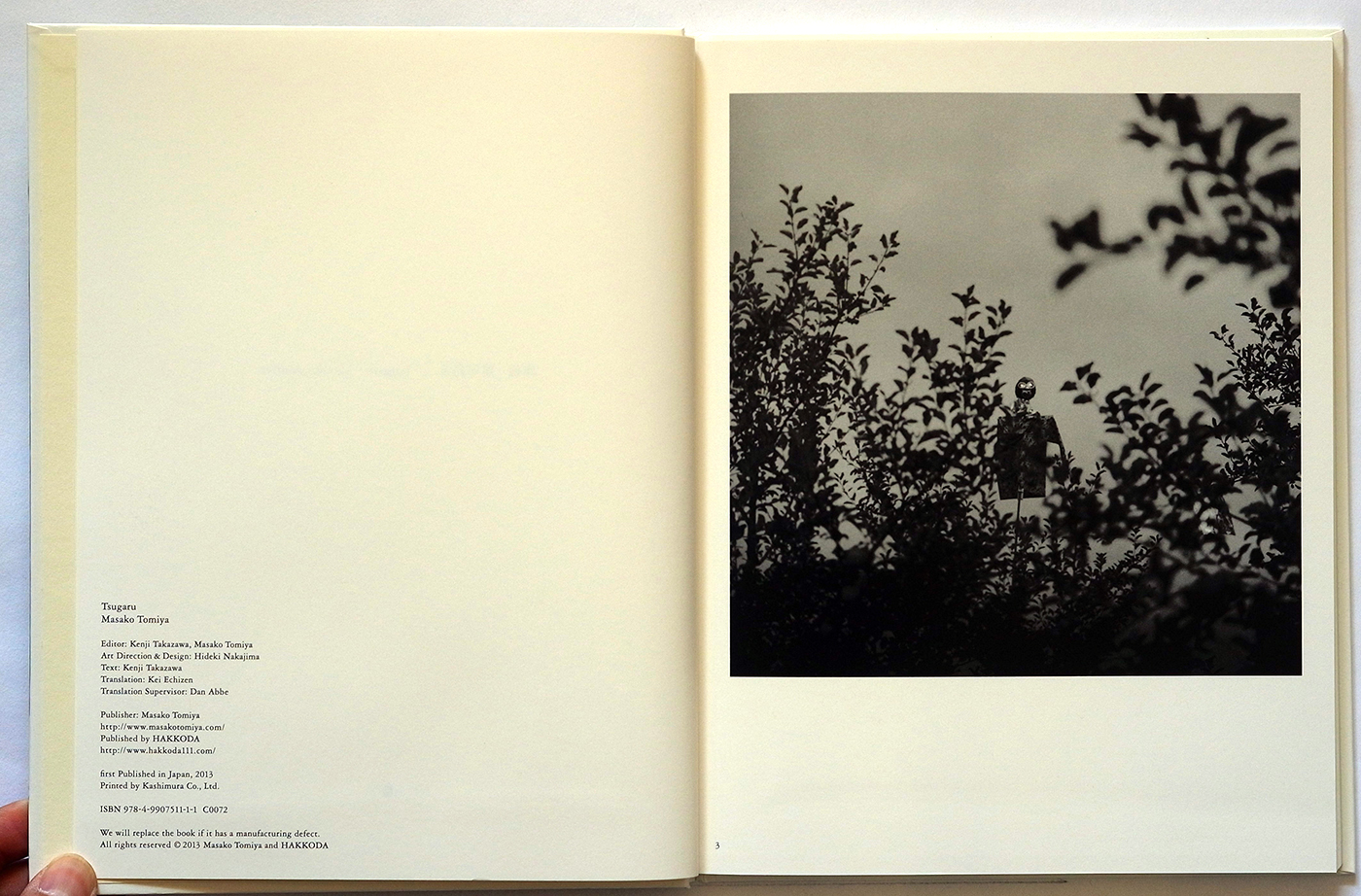

富谷も私も写真集づくりは初めてだったので、当然のことながらは豊富な経験を持つ中島の主導で制作が進んだ。中島は初心者にもわかりやすいよう丹念に写真集づくりの流れを説明してくれた。これまでの仕事の中から、参考になりそうな書籍を見せながら、用紙、製本の基礎知識をレクチャーしてくれた。私は編集というポジションから、作家と、デザイナーとはまた違う観点から意見を言うよう心がけた。

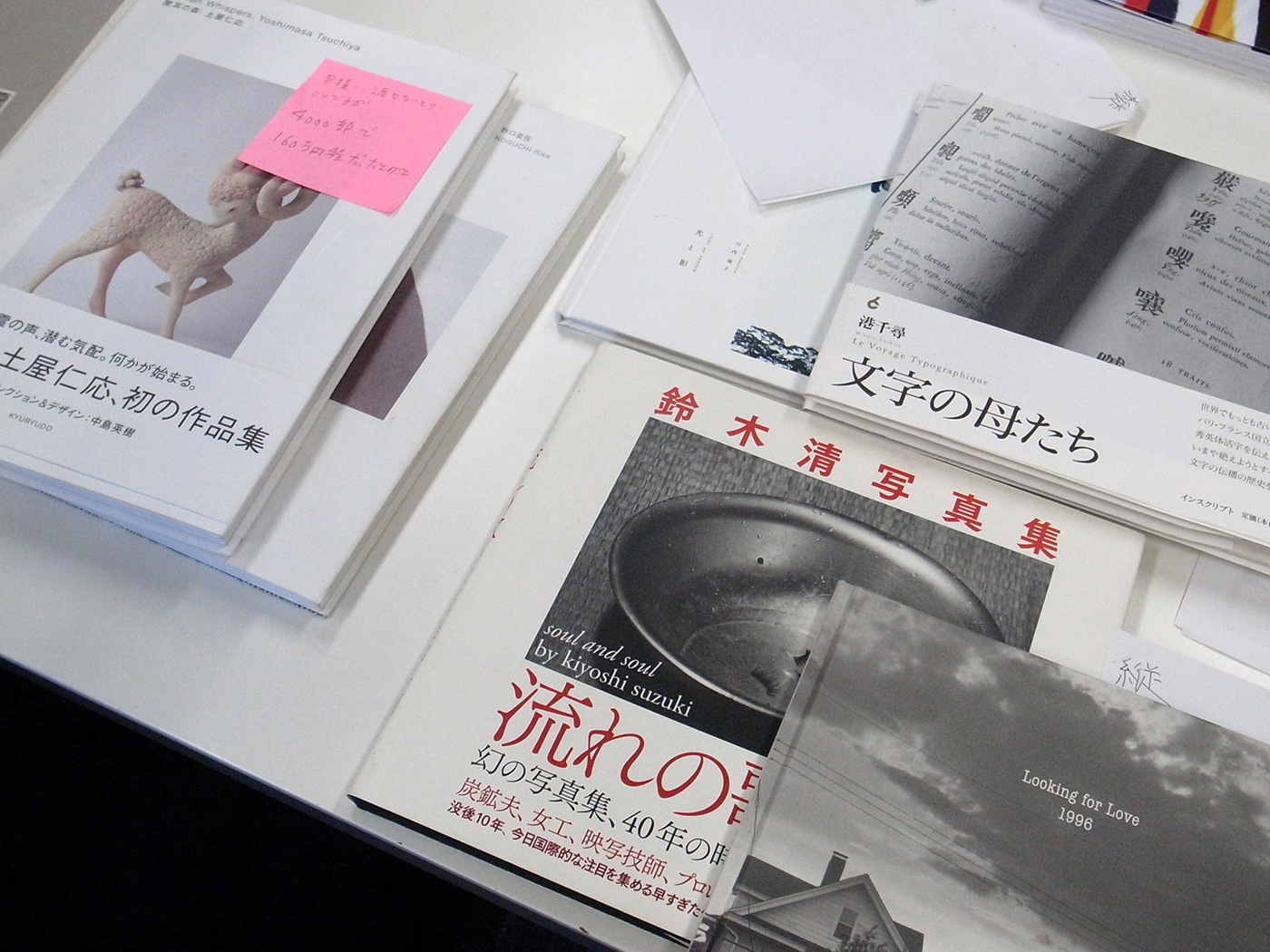

写真集をつくるにあたり、まずそれぞれがどんな写真集をつくりたいかをイメージするため、写真集を持ち寄ることにした。私が持って行ったのがアレック・ソス(1969-)の『LOOKING FOR LOVE, 1996 by Alec Soth』(KOMINEK BOOKS、2012)で、中島は自身が手がけた『聞耳の森 土屋仁応』(求龍堂、2012)だった。富谷がどんな写真集を持って来たのかは記憶にないのだが(写真を見ると、鈴木清の『流れの歌』だったのかもしれない)、3人ともそうかけ離れたイメージは持っていなかったように思う。

『津軽』の参考写真集。『聞耳の森 土屋仁応』(2012・求龍堂)、川内倫子『光と影 Light and Shadow』(2012・川内倫子事務所)、鈴木清『流れの歌』(1972→2010復刻・白水社)、港千尋『文字の母たち Le Voyage Typographique』(2007・インスクリプト)、 Alec Soth『LOOKING FOR LOVE, 1996』(2012・KOMINEK BOOKS)

ページ数と用紙、判型、ハードカバーとスペックを決めて、複数の印刷会社に見積もりをとった。束見本をつくり、写真集のイメージが固まってくる。

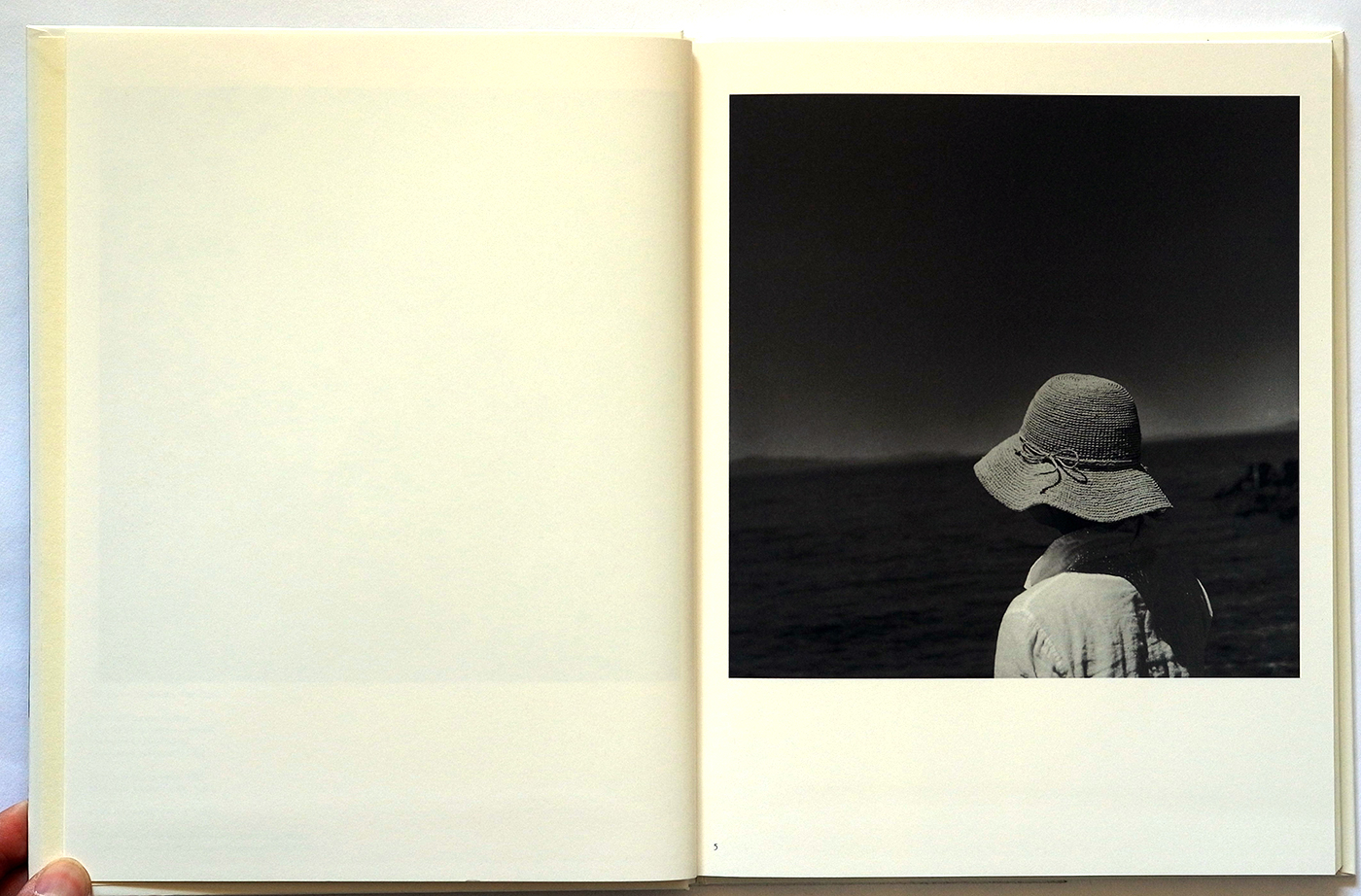

その間に、肝心の写真集構成を並行して行なった。少なくとも3度は対面で構成の打ち合わせをした。まず富谷が多めに選んだ写真プリントを持って来た。机を椅子を端に寄せ、床をあけると、中島はプリントのコピーをアシスタントにとらせ、コピーを床に並べた。彼女のプリントはモノクロのファインプリントだったので、扱うのにも神経を使うし、そのまま並べて見るとどれもいい写真に見えてしまう。情報が省略されたコピーのほうが写真の個性をつかみやすかった。

『津軽』の写真構成プロセス。上下に2案が並ぶ。

まずどの写真を残すか。3人がそれぞれいいと思った写真に付箋を貼っていく。誰も貼らなかった写真が間引かれる。

次は並びである。どう並べるか。写真は富谷の故郷、青森県黒石市とその周辺で撮影された。家族のポートレート、お盆の行事といった題材はあるが、故郷全般に眼を向けた写真だと思われた。風景もあり、季節感もある。それで、私から方針として、四季の順にしようと提案した。撮影期間は約10年かかっていたが、その10年分の四季の印象を見る者に与えられれば、と。

写真構成の後、バインドしてめくって見ることができるようにする。

四季と決めると、季節にこだわりが出てしまう。それが言葉の怖いところだ。青森という風土上、夏が短い。春は花が咲くからはっきりしているが、秋は曖昧だ。まあ、しかしそのあたりは流れさえできれば、ページをめくって見ることに支障がなければいいのでは、という結論になった。

写真の流れとしては素朴である。いま見てもそう思うし、当時もそう思っていた。ストーリーがあるわけではなく、つくろうともしていない。ただ、写真があるだけなのだが、その1枚1枚には富谷昌子の視線がはっきりとあり、このような場所がこの世界にあるのだというリアリティと、同時にどこかタイムレスな印象もある。お盆は祖霊を連想させ、お正月の凧を顔の前にかざしたポートレートは、人ならざるものの雰囲気を漂わせる。

しかし写真に写っているのは現実である。その証拠に彼女がこだわったことがある。父親の写真がない、というのである。写っている人物は母と姉、弟らしい。父の写真だけがないのは……と。しかし、私と中島は読者には写っている人が家族かどうかはわからないから、無理に入れる意味はないのでは、と反論した。写真はあったが、ほかの写真となじまなかったのである。最終的に「父」の写真は入らなかった。

3人がもっとも頭を悩ませたのはタイトルである。

もともと写真展では「みちくさ」というタイトルで、それはそれでインパクトがあったが、写真集として一人歩きさせるのは弱い。内容がわからないし、作者の主観、個人的体験が強調されすぎるように感じる。それに何より、作家にとって最初の写真集なのである。広く知られるような写真集にしたい。

タイトルは富谷への宿題となり、彼女は津軽の詩人や、寺山修司の言葉から引用したタイトルをいくつも持って来た。しかし、私も中島もピンとこなかった。「みちくさ」は広すぎるけど、今度は狭くなりすぎる。彼女の文学的なセンスは尊重したかったが、写真を見る上で意味が最初に出過ぎるのはどうだろう。

最終的に「津軽」というタイトルにしたのは苦肉の策という一面もあった。正確に言えば、津軽に含まれない場所の写真も入っていたからだ(私は律儀にそう解説に書いている)。しかし、この写真集を東京どころか世界、パリやニューヨークから見れば大きく「津軽」と言っていいような気がしたし(そもそも海外で売ろうというのは最初から考えていた)、場所を説明するための写真集ではなく、富谷昌子の「津軽」なのである。「津軽」は私が提案したのだが、自分で思いついたという感じはしなかった。そこへたどり着いたというか、道草をした結果、津軽に行き着いたという感覚である。それは3人で写真集をつくるというプロセスを経たからかもしれない。

「津軽」は600か700部つくり、1年ほどでほとんどを売り切り、いまでは入手困難になっている。富谷は伝手をたどってパリフォトに『津軽』を持って行き、本当に海外で売った。好評だったようだ。富谷は次にフランスのCHOSE COMMUNEから『帰途 / KITO』(2017)という写真集を出した。女性から女性へと受け継がれていく絆と、生まれ育った場所の風土をからめ、『津軽』よりもぐっと密度を増した傑作である。『津軽』にあったどこへ行くかがわからないようなおぼつかなさ、曖昧さがなく、作家としての狙いが明確になり、それがピタリとハマった心地よさがある写真集だ。しかし、『津軽』がなければ『帰途』はなかったとも思う。写真集をつくるということは、若い作家を成長させるのだ。

中島にはその後、澤田育久写真集『closed circuit』(2017、The White)でもデザインをお願いした。こちらも澤田にとって初めての写真集である。澤田は個人で同じシリーズの小冊子をつくっていて、私と金村修が寄稿していた。『津軽』とは違い、コンセプトはすでに煮詰めてあり、作品の被写体構図、トーンは一貫している。コンセプチュアルな写真集としては十分それで1冊が、私としては構成をする上での手がかりがほしいと思った。

澤田育久『closed circuit』(2017・The White)

手がかりというのは構成上の考え方のようなもので、『津軽』の時には四季だった。写真を構成する上でのキーワード、あるいはざっくりとした方針で、読者がそのことに気づくかどうかはあまり関係ない。裏テーマのようなもの、編集上の方針がほしいという程度のことにすぎない。そういうものが写真構成において必要かどうかはわからない。しかし、少なくとも私は手がかりを求めていて、この時は澤田のコンセプトから少し外れたところに見いだした。2011年に起きた東日本大震災である。

写真は主に首都圏の地下鉄で撮影されている。光が回っていて影のない、二次元に還元されたイメージがこの作品のめざすところであった。しかし、このシリーズは震災をはさんで持続的に撮影されており、電力不足から照明を落とした駅の写真があった。それを構成上のポイントにしようと思った。

このシリーズは地下鉄駅を撮影したもので、どれも光が回っている。平時において日本の地下鉄は世界有数の明るさであろう。明るいということは防犯上の利点もあるし、利用者にはありがたいことだ。明るさは電力の豊富さを意味し、経済的繁栄とも結びついている。その明るい地下鉄駅が東日本大震災で一時的に暗くなった。その異常事態が撮影中に起こったということを編集に取り込みたかったのだ。

「澤田のコンセプトから少し外れた」と書いたように、それらの写真は、澤田作品の中では異例だった。その後、澤田自身も電力が落とされた駅の写真は発表していない。いわば、この写真集だけのイレギュラーだった。だが、私は、写真集には撮影当時、あるいは刊行当時の時代や事情が影響してしかるべきだと思っている。抽象的なイメージであっても、写真はそこに在るものがもとになっている。それが在ること、そこで出合ったことがすでに奇跡的なことで写真は出会いの芸術である。ゆえに、その痕跡を残しておいたほうがいいと思っている。

私の編集的介入の是非はともかく、スタイリッシュな澤田作品を、中島英樹がシンプルで力強いデザインで支えてくれた。手にした時の手触りと重さ、写真をめくる時の感触がイメージと相乗効果を上げている。それは中島英樹のデザインの力にほかならない。

中島さんは2022年2月に60歳の若さで亡くなった。私が中島さんと写真集をつくったのはこの2冊と、沖本尚志編集の石内都写真集『絹の夢』(青幻舎、2012)の写真構成に関わったにすぎない。そもそもは私が原稿を書いていた『フォトグラフィカ』(MdN、2005-2011)の平間至特集(No.7、2007)で初めてお会いし、その後、同誌のアート・ディレクションを中島が手がけるようになり交流が生まれた。中島と沖本は『フォトグラフィカ』のあとも『写真画報』(2013-2014)、石内都写真集『絹の夢』などでタッグを組んでいて、私もその仕事に加わることで打ち合わせをしたりしたのである。

写真集づくりにおいて、中島の態度は一貫していて、それは写真を立てるということだった。中島はグラフィックデザイナーとして国内外で個展を開く作家でもあったから、写真家の立場に立って考えていたのだろう。デザインが目立つのではなく、写真を支えること。中島さんのデザインはこと写真集においては控えめながら、細部にこだわりがあるというもので、本としての芯が通っているといつも思っていた。シャープで洗練されたデザインの奥にある優しさは彼の人柄だったのかもしれない。

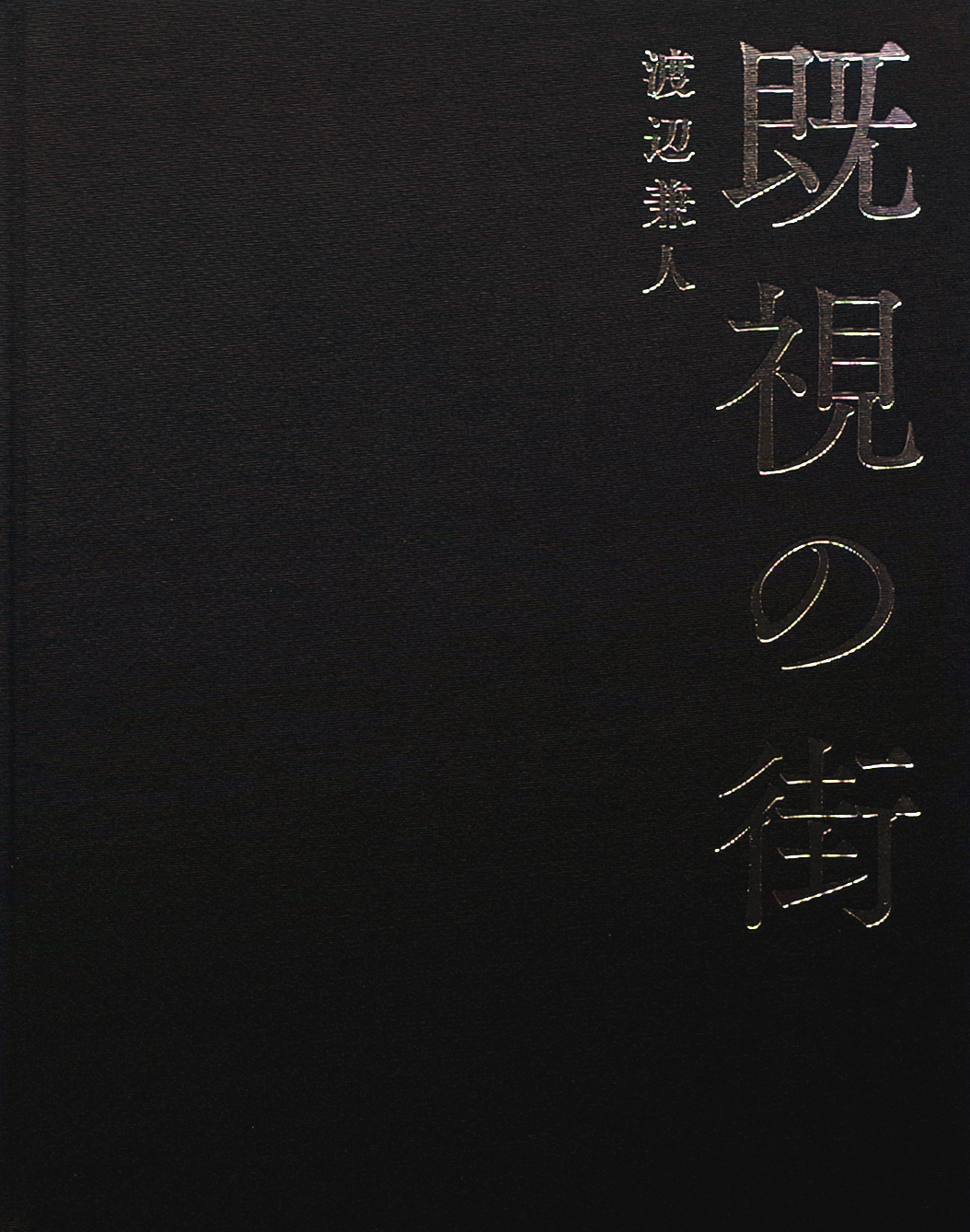

『津軽』と『closed circuit』では編集者として写真集に関わった。写真構成だけ、という関わり方もある。私にとって大きかったのは渡辺兼人(1947-)の写真集『既視の街』(2015、AG+ Gallery・東京綜合写真専門学校出版局)である。順番としては『津軽』の次になる。

渡辺兼人『既視の街』(2015・AG+ Gallery・東京綜合写真専門学校出版局)

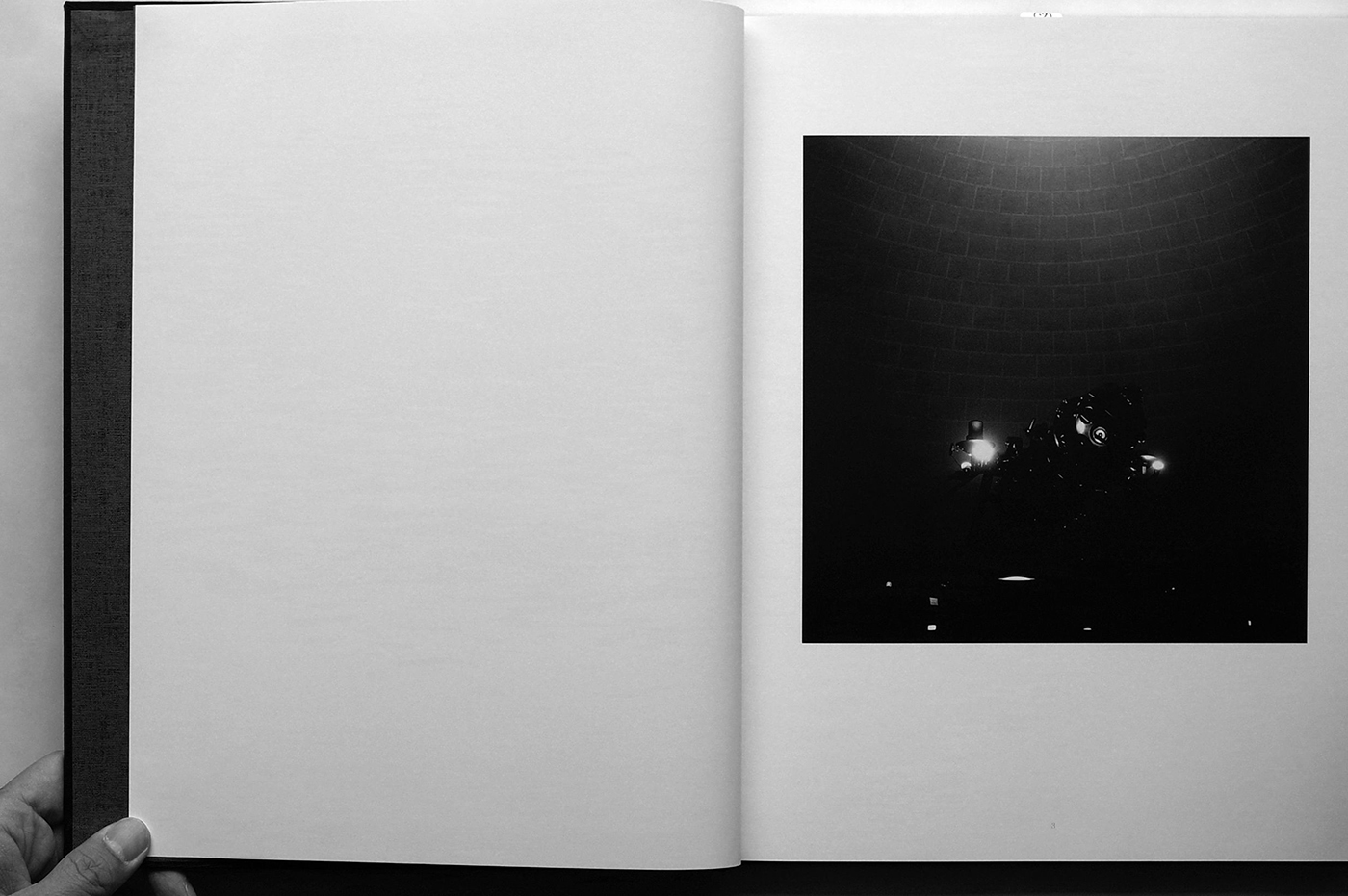

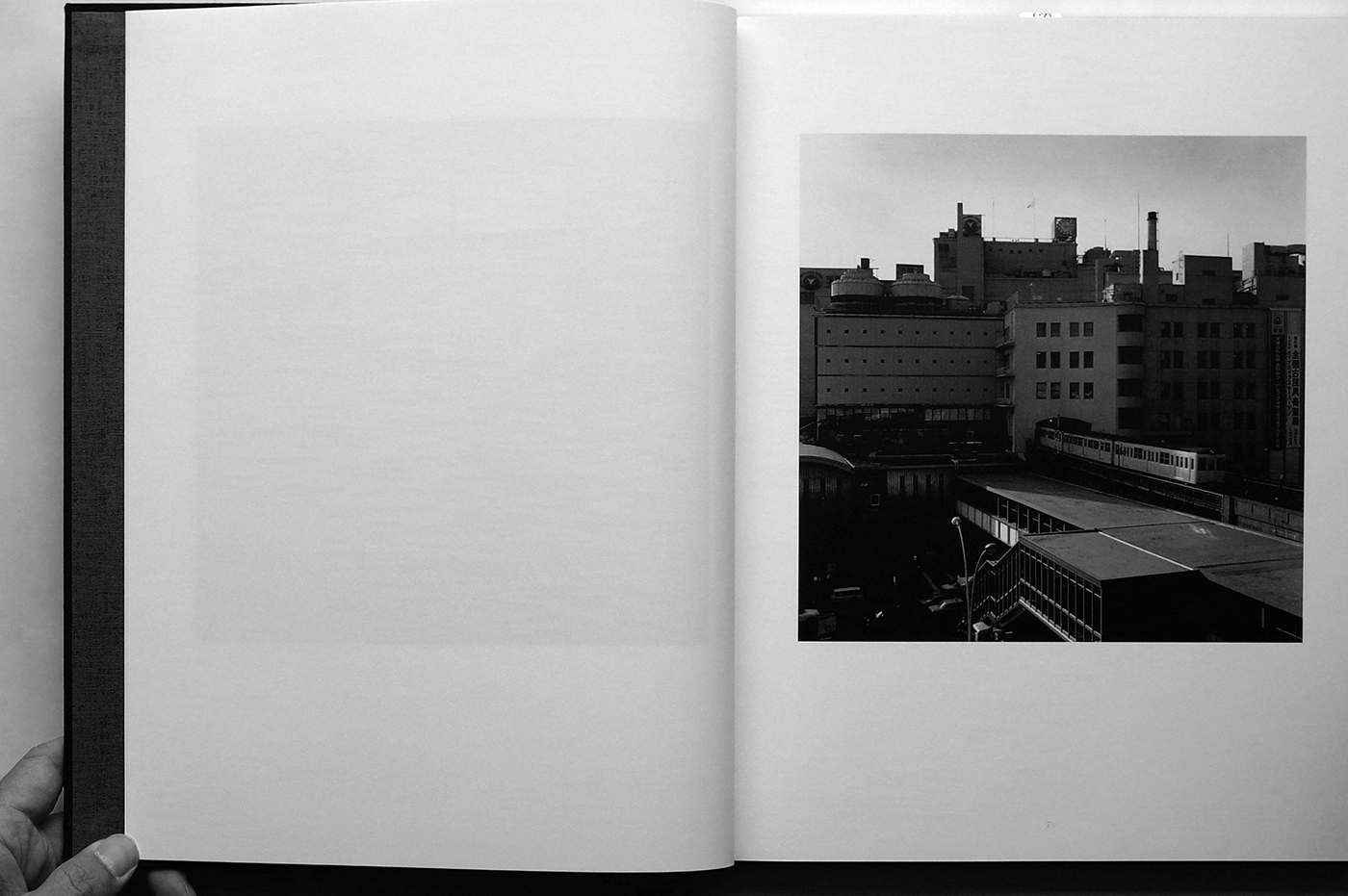

『既視の街』は渡辺兼人の初期の代表作で、第7回(1981年度)木村伊兵衛写真賞を受賞している。受賞対象となったのは同名書籍(1980、新潮社)と同名個展(ニコンサロン)。しかし「写真集」はなかった。書籍は金井美恵子の小説とコラボレーションしたもので、写真点数は53点。表紙、扉に各1点が使われている。伊奈英次校長の発案で東京綜合写真専門学校が出版局を再開することになり、1作目として、AG+ Galleryと共同でこの幻の名作を写真集にしようということになった。構成は他者に任せたいという作家の意向で私が構成と解説を引き受けることになった。

書籍に掲載した写真プリントは作者の手元にはなく、「完全版」をめざしてネガから写真を選び、プリントすることになった。まずネガからコンタクトシートをつくり、その中から私が写真を選び、構成するという手順だ。コンタクトシートとプリントは当時、東京綜合写真専門学校の研究科に在籍した学生たちの中から選ばれた者が手がけた。むろん作家の監修の上でだ。

残っているネガの中に欠けがあったため、初版の作品をすべて収録することはできなかったが、その代わり、点数はぐっと増えて94点。金井美恵子の小説は収録せず写真のみ。構成は一新した(金井美恵子の「既視の街」は講談社文芸文庫の『ピクニック、その他の短篇』に収録されている)。

渡辺に聞いたところ、金井美恵子とのコラボでは、はまず渡辺の写真があり、それに触発を受けた金井が小説を書き下ろしたという。

私は渡辺へのインタビューを通して、この作品が撮影され始めた経緯、当時参照していた作品、それまでの作品などについて知り、渡辺がどのような世界をつくりたかったかを考えるところから始めた。

これまでも数多くの写真家にインタビューしてきたが、その時々に聞いていたのはすでに写真集、写真展があってからそれまでのプロセスを逆算した言葉だった。しかし、渡辺は一度作品を展覧会というかたちで閉じていたが、もう一度開くという希有な機会だった。過去の自己を客観的に見ながら、自身のその後のキャリアを踏まえた言葉を聞くことができたと思う。いまでも印象に残っているのはこんな言葉だ。

「(『既視の街』というタイトルは)金井さんと二人でつけたんですけどね。以前から、金井さんと話す時に「既視感」と言っていて、あと、いまはそういう感じはなくなったんですけど、僕は若い頃に離人症みたいな感覚に陥ることがあったんですよ。自分がいなくなるというか。それも頻繁に起きるんで、怖いから、という話をよくしていて。そこから既視感ということから始まって本になったんじゃないかと」

写真の内容は街である。しかし渡辺はこのシリーズを始める以前はフォトモンタージュの作品を制作し、個展で好評を博していた。しかしそれらの「つくった写真」に嫌気がさして破棄し、「街を撮らなきゃしょうがない。目の前の街を」ということでカメラを持って街に出たと語っていた。『既視の街』にはほかに京大の解剖学教室で撮影した写真も入っているのだが、「いまとなっては入れたくない、街を撮り始める以前の写真の感覚が残っているから」と言っていた(が、私は入れた。それも歴史的に『既視の街』の一部だからである)。

写真を構成するにあたって、私はこの時も「何か」を手がかりにしたのだが、その「何か」は明かさない。「四季」や「東日本大震災」は『津軽』と『closed circuit』を見るにあたって先入観を与えることにはならないと思うが、『既視の街』について考えたことは、それが言葉として伝わってしまうと、写真集の見方を制限してしまうかもしれないからだ。

写真は、言葉1つで見方が大きく変わってしまう。写真家も編集者もデザイナーも言わずにおくべきことがあるのではないかと思う。

しかも『既視の街』はすでに名作として評価されている作品であり、どう選んでどう並べようともびくともしない強さを持っている。ゆえに写真構成について何かを言う必要もない。

私は構成を担当しただけなので写真集全体のルックには関わっていない。編集デザインはLampLighters Label(岡田奈緒子、小林功二)が手がけ、重厚感のある「決定版」にふさわしい写真集になった。

2019年に東銀座にIG Photo Galleryというギャラリーがオープンした。

オーナーの石田省三郎は、弁護士のかたわら京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)の通信教育部美術科写真コースを卒業し、写真作家としての活動を始めようとしていた。自身の作品を発表すると同時に、有名無名を問わず意欲的な作品を紹介する場としてギャラリーをつくるという。私は大学、ワークショップで石田を指導したことがきっかけで、ギャラリーの企画運営に関わることになった。

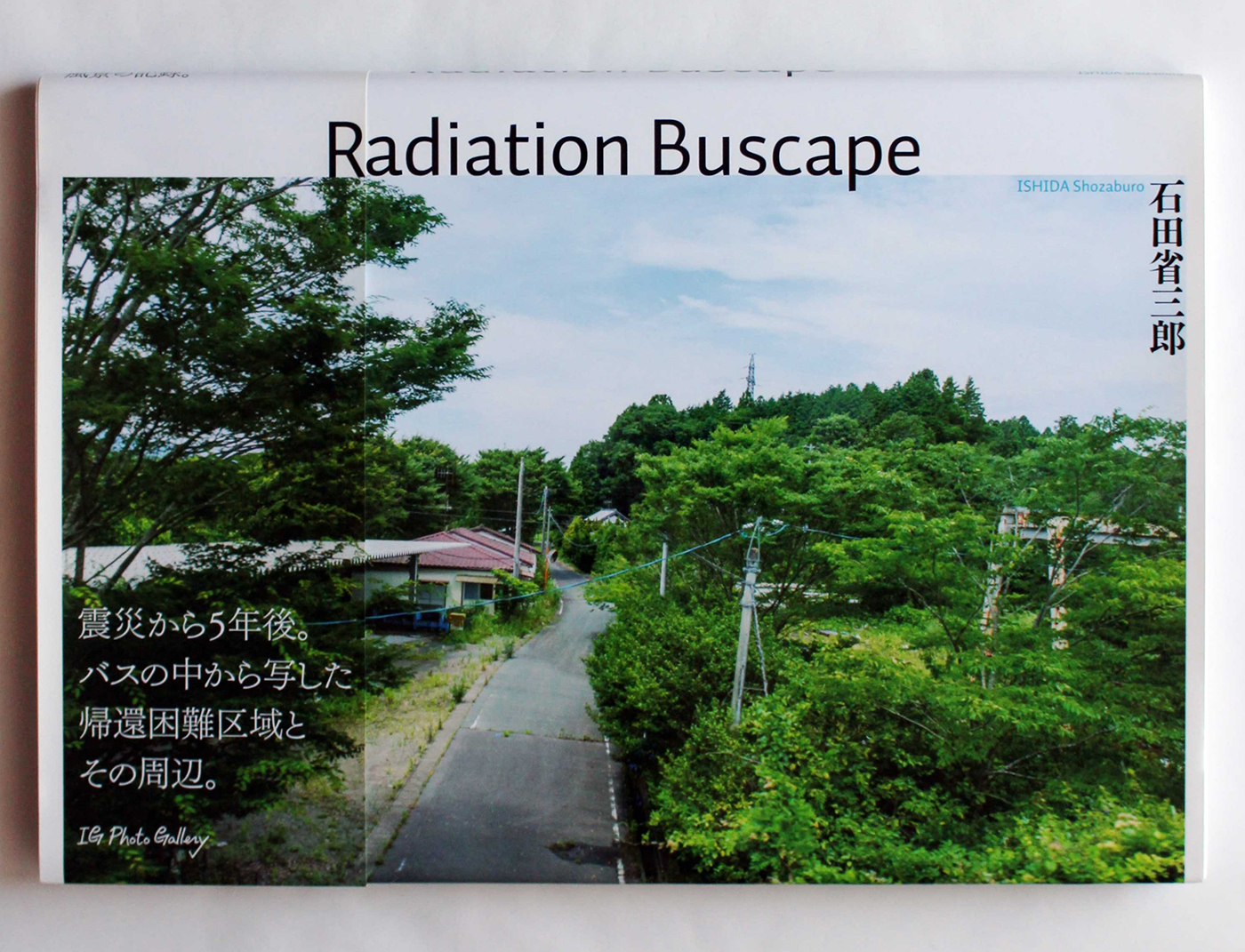

ギャラリーの開設準備と並行して、石田の写真集『Radiation Buscape』(2018、IG Photo Gallery)をつくることになった。東日本大震災後、帰還困難区域になった一帯を走るバスから撮影したシリーズである。福島第一原発事故により、JR常磐線の一部区間が運行できなくなり、竜田駅から原ノ町駅まで代行バスを走らせた。1日2便のみ。所要時間約1時間15分の行程だった。

石田省三郎『Radiation Buscape』(2018・IG Photo Gallery)

石田は福島第一原発事故をめぐる強制起訴裁判で検察官の職務を行う指定弁護士を務めている。東京電力の旧経営陣3人が福島第一原発の事故を防げなかったとして、検察審査会の議決によって強制的に起訴された裁判である。石田は法律家としての仕事とは別に、このシリーズをコツコツと撮影していた。写真は震災から7年経ったあとも人気のない、荒れるに任せた風景を記録していた。私は編集を引き受け、デザインを鈴木一誌さんにお願いするよう石田に提案した。

写真集には必ず始まりと終わりがある。この作品の場合、始点(竜田駅)と終点(原ノ町駅)があるのだから、そのままバスが進む順に並べればいいようなものである。しかし、何度もの撮影され、四季も折り込まれた風景を、たんに道路の道なりに並べることで読者をこの世界に引き込めるかには疑問があった。大まかな流れは道なりになるかもしれないが、それとは別の要素で写真を見せることもできるのではないだろうか。

これまでつくった写真集の中でも、この写真集がもっとも構成に手こずった。石田は車窓から大量の写真を撮っており、それらは被災地の現実をよく写している。しかし、それらはともすれば、そこにあるものを偶然撮っただけに思われてしまうかもしれない。

これは解説にも書いたが、実際に、このコースを同じようにバスに乗って写真とテキストでレポートしたブログがすでにあった。道なりにこだわっては、撮ったという経験だけが強調されてしまう。

石田の作品の特徴は安定した画面構成とモノを写そうという姿勢である。車窓から撮った写真は必然的に速写、つまりスナップショットになるのだが、石田の写真には道に降りて撮ったとしか思えないような正面性の強い写真があった。そこには、肉眼では見えないが、写真をもう一度見ることによって新たな発見を得ようとする姿勢がうかがえた。

そこで、タイポロジーのように比較対象できる写真を並べたり、動きのある写真を続けたりという緩急をつけてみた。しかしまだしっくりこない。

デザインをお願いした鈴木一誌とは『ライカな眼』でご一緒したが、写真集をつくるのは初めて(これが最後になってしまった)。鈴木清、高梨豊、荒木経惟らの写真集を多数手がけてきた鈴木が、どのように写真集をデザインするのか、私自身が興味があった。また、題材が社会的な問題を扱っていること、鈴木の論理的なデザインと相性がいいのではと考えたのだ。鈴木はデザイン、写真、映画についての著書もあり、理論家の一面も持っていた。

写真集をタテ開きにという提案は鈴木からだった。バスが水平移動することを考えれば、横長の判型でページをめくっていくほうが車窓を見る感覚には近い。しかし実際にタテ開きに並べてみると、垂直に横位置写真が並び映画のフィルムを連想させ、新鮮だった。さらにタテ位置の写真を見開きに配置すると写真が飛び出してくるような迫力があった。

最初に組んだものを見せた時、鈴木さんから白ページが多すぎるのでは、と指摘された。たしかにそこは自分でも引っかかっていたところだった。本は必然的に見開きになる。その時、どんなペアを組むかは重要だ。この写真集の場合、タテに写真を並べることになるので、どういう組み合わせにするかに私自身迷いがあった。たとえば水平なら空の割合や色味などかたちと色とでそろえたり、逆にまったく違う写真を並べるといった発想が生まれるが、タテに見ていく経験があまりないので、写真の組み合わせに迷い、つい白ページをつくり、1枚写真として見てもらうようにしてしまっていた。

いま見ても白ページは残っているが、前半だけで、後半にはない。白ページは道路の凸のようなものでページをめくる手を止めさせる。見開きでは動きを出す。同じ構図の写真を並べ、比較検討してもらう。アクセルとブレーキを考えながら最終的に構成を決めていった。

こうして説明すると、私が写真構成を勝手に決めたように思われるかもしれないが、むろん作家のチェック、意見を優先した上でのことである。著者は写真家なのだ。ただ、こう見える、こう読める、という提案をこちらから出しているにすぎない。

ただ、第三者が写真を組むということは読者の立場に立つことである。写真家は撮った時の経験や、1枚への思い入れがあるが、見る側にはない。ゆえに、その内容が頭にすっと入ってくるとは限らない。では、どうやったら一枚一枚をじっくり見てもらえるか。それを考えるのが編集者の立場だと私は思っている。

写真構成の具体的な方法についても少し書いておこう。

預かった写真データをA4サイズの用紙に1枚20カット程度を印刷する(インデックスプリント、サムネイルプリント)。カッターかハサミで切って小さな写真の山をつくり、そこから写真を選び、並べていく。

写真は小さくすると写真の個性を大づかみできる。ディテールを飛ばしてその強弱を俯瞰して見ることができるのである。写真集を手にとってぱらぱらとめくる時、読者はディテールまで読み込んではくれない。ざっと見た印象がまず大事だと思っている。

写真を俯瞰して見ることはほかの写真集制作現場でもやっていて、床に並べて脚立に乗って見ることが多いようだ。中島英樹も床に写真を並べていた。何人かで構成するならそのほうがいいと思う。1人で構成する時は、テーブルの上で完結できたほうがいいし、外出先でもどこでも並べることができる。小島一郎が手札判の写真をいつも持ち歩いていて、「小島のトランプ」と言われていたことや、鈴木清がいつも手作りのダミー版の写真集を持ち歩いていて、構成を変えていたという話もヒントになっている。

写真の選びは直感的なものと、多少はテーマに関わるような象徴的なものを意識する。必ず多めに選んで出し入れできるようにしておく。

並びは最初と最後をまず決める。あとキーになる写真も。しかし、並びはいつも代わる可能性があって、だいたい、少なくとも1週間は毎日組み直して見る。

この方法は、自作の展示や写真集の時にも行っている。

私は自分の写真を素材にした小さな冊子をいくつかつくっているのだが、基本的に撮って十年以上経った昔の写真か、写真を機械的に複写したものしか使わない。写真家ではないので非写真家と名乗っている。私のイメージする写真家は高梨豊のような「イメージの狩人」で、私の場合は狩りではなく、ガラクタを拾ってきて構成するのである。

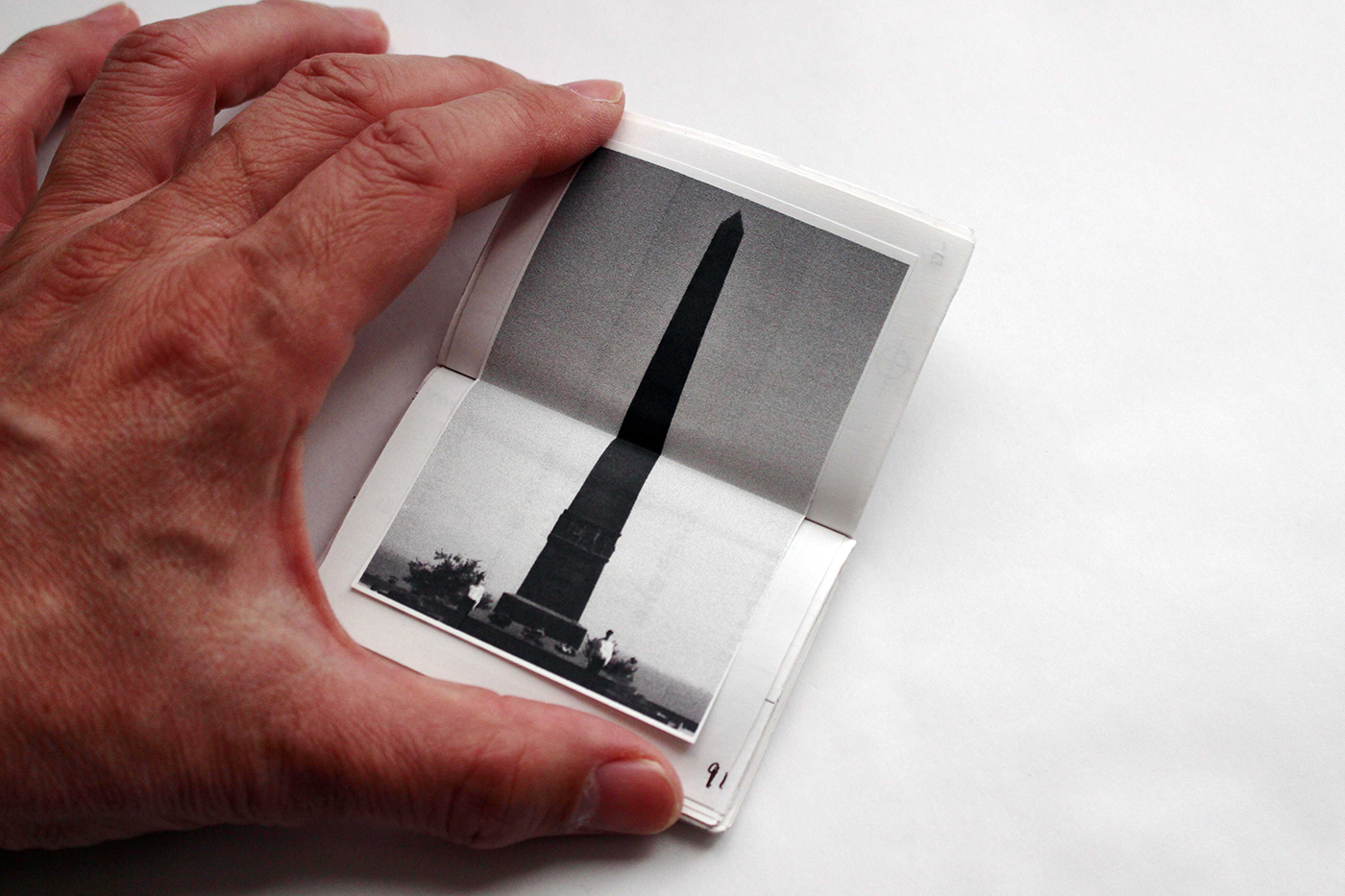

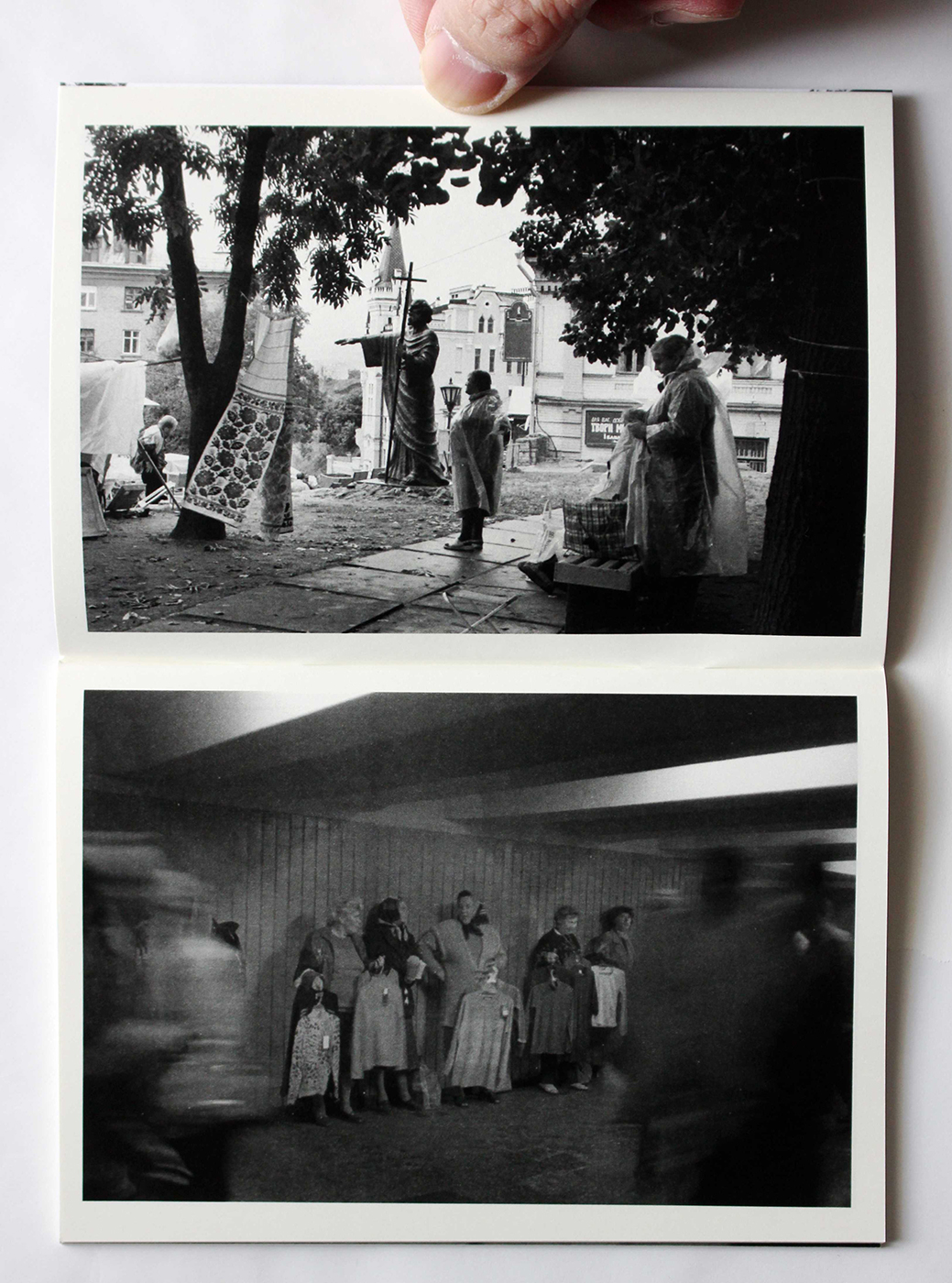

例として昨年、つくった『昨日のウクライナ』(triplet、2022)という小さな写真集のダミーとできあがったものを紹介しておきたい。2001年にウクライナに旅行した時の写真をまとめたものである。デザインは柴田尚子。

極小ダミー。写真のセレクトのために切り出した写真をコピーの裏紙に貼ってつくった。

自分が撮ったという実感が薄れ、他人が撮った写真に見えるから、選べるし、構成できる。写真を構成することは写真を「見る」ことから始まるのである。写真をただ写真として見ること。写っているものをよく見て、その意味を考えること。それは少し「発掘」に似ているような気がするが、たったいま思ったことなので、これからゆっくり考えたい。

タカザワケンジ『昨日のウクライナ』(2022・triplet)。ダミーとは並びが少し違う。前のほうがよかったかも?

これまで関わってきた写真集のうち、とくに印象的なものについて書いてみた。我ながら、中途半端な立ち位置で写真集と関わってきたと思う。しかしその半端で収まりの悪い、居場所のないところから、写真編集者の話を引き続き聞いていきたいと思っている。

次回は赤々舎の姫野希美氏にご登場いただく。すでに産業編集センター編著『本をつくる 赤々舎の12年』(2019、産業編集センター)という本があり、ほかにも取材記事がネット上に見つかるが、写真編集という側面にフォーカスしたい。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント