コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

前回のこの連載では、オシリスの前身、フォトプラネットの『デジャ=ヴュ』を中心とした雑誌・写真集・書籍を振り返り、オシリスの最初の写真集である金村修の『SPIDER'S STRATEGY』を紹介した。

それから少し間が空いてしまったが、理由がある。オシリスの澤田陽子氏から取材を受けると連絡をいただいたのだ。

ご本人曰く、取材拒否というつもりはなく、いずれ、とタイミングを見ていたとのことだったらしい。

今回は澤田氏の写真編集者としての歩みを交えつつ、オシリスの写真集について紹介していきたい。(以下敬称略)

その前に、インタビューからわかったことをまとめておこう。

写真との直接的な関わりは意外に遅く、三十歳頃に平凡社で嘱託の編集者として『別冊太陽』に配属されたことだった。

「年に4回の季刊で、テーマはいろいろ。次の号の企画が決まると、社内の図書館やあちこちで2週間ほどかけて関係資料に目を通し、にわか勉強のまま著者に依頼をせねばならない、という繰り返しでした。でも、飯沢匡さん、高山宏さん、山根(貞夫)さん、山田(宏一)さんはじめ、いろいろな方にお会いする貴重な機会を得ました」

『別冊太陽』はビジュアル雑誌『太陽』の別冊で、1冊まるごと特集というスタイルでいまも刊行されている。澤田が在籍した1980年代の特集を見ると「絵本」(1984年3月)、「女優」(1984年12月)、「青春抒情歌集」(1985年1月)、「宮沢賢治銀河鉄道の夜」(1985年6月)、「韓国新発見」(1985年9月)とかなり振り幅が大きい。

澤田が最初に手がけた単行本はフランス文学者、粟津則雄の『ゴッホ紀行』(1984)。表紙は長野重一撮影の写真、中にも写真がふんだんに使われているが、この時はまだ写真への関心は薄かった。本づくりそのものを学ぶことに夢中だった。

粟津則雄『ゴッホ紀行』(平凡社、1984)

「原稿整理の仕方や校正記号も知らずに出版社に入ったので、最初は、隣の席の編集者の仕事を盗み見るなど、ともかく見よう見まねでした。でも、少し慣れてきた頃に雑誌の仕事と並行して単行本を担当させてもらいました」

粟津邸には出版各社の編集者が集うことが多く、そこで澤田は安原顯とも知り合っている。「お前、平凡社だったら荒俣宏を知ってるだろ。紹介しろ」と言われて紹介したと澤田が述べている。荒俣が平凡社に「住んでいた」時代である。安原はたしかにそのような乱暴な言葉使いではあったが、ざっくばらんな一面もあり、書き手の才能を見抜く力は抜群の編集者だった。安原は竹内書店のPR誌という体裁で始まった季刊『パイデイア』で構造主義、ヌーヴォー・ロマン、シュルレアリスムやバタイユを特集し注目を集め、その後、中央公論社の文芸誌『海』で辣腕をふるった。

しかし1984年5月号で休刊し、女性ファッション誌『マリ・クレール』に移っていた。そこで書評ページを充実させ、「特集・読書の快楽」やジャズ、クラシックなどの音楽、映画などのカルチャー特集に力を入れ、『マリ・クレール』を異色のファッション誌に育てていく(のちにこれらの特集の一部はそのまま角川文庫に入っている。担当は幻冬舎を興すことになる見城徹)。澤田と知り合ったのも『マリ・クレール』時代である。このことがのちにオシリスにとって意味を持ってくる。

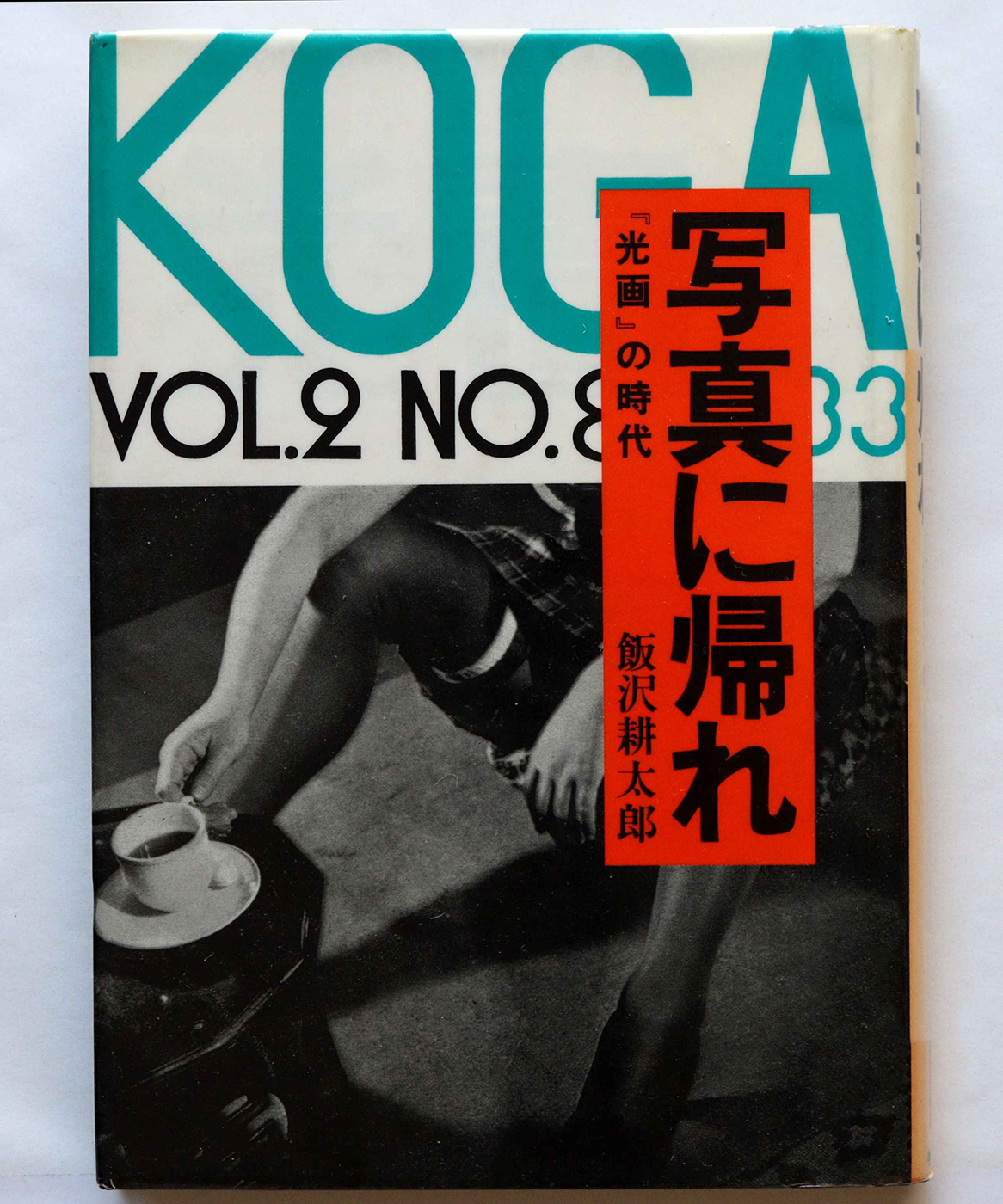

平凡社で仕事をするようになって再会したのが中高時代から知る土岐小百合だった。現在は写真集食堂めぐたまを営み、コミュニケーションアーティスト、写真作家「ときたま」として活動している。土岐の夫は写真評論家の飯沢耕太郎であり、澤田は飯沢の著書『写真に帰れ 『光画』の時代』(1988)の編集を担当した。三者のつながりが、フォトプラネットの設立と写真雑誌『デジャ=ヴュ』の創刊に結びついた。

飯沢耕太郎『写真に帰れ『光画』の時代』(平凡社、1988)

「飯沢さんが光画を古本屋で一揃い買ったから書き下ろしで1冊書きたいと。それが『写真に帰れ 『光画』の時代』。本が出てしばらくしてから、飯沢さんが、『写真の雑誌をやりたい。構想もありスポンサーもいて、デザイナーもやってほしい人がいる。だけど編集者がいない。どうだろう?』と声をかけられ、やってみることにしました」

飯沢はこの時から澤田の才能を見抜いていたのだろう。『写真に帰れ 『光画』の時代』のあとがきで謝辞の最後にこう書いている。

しかしなんといっても、企画の最初の段階からつきあっていただいた平凡社の澤田陽子さんの力がなければ、本書は形にならなかっただろう。彼女の全体を見通す優秀な編集能力のおかげで、多少は読みごたえのある本になったと思う。本当にありがとう。

飯沢耕太郎『写真に帰れ 『光画』の時代』あとがきより

編集者への言葉としては最高の部類だ。しかし澤田自身はそれまで写真に格別の思い入れがあるというわけではなかった。

「もともと写真に興味をもっていたわけではなかったし、平凡社に入る前までは、荒木(経惟)さんさえ知らなかった。『太陽』は写真家による撮りおろし写真も多かったけれど、『別冊太陽』の写真は記録性、資料性を求めるものが中心。写真家の作品を知らなくても困ることはありませんでした。ただ、社内に写真好きな編集者がいて『写真時代』を見せてもらったりして、少しずつ写真表現の広がりを知るようになった。荒木さんを初めて見かけたのは、平凡社の社内でした。『愛しのチロ』は平凡社から出ていますが、打ち合わせで来社されることもあり、声が大きいので荒木さんだとすぐにわかりました」

写真への興味が出てきたところに新しい雑誌への誘い。編集者としても十年近いキャリアを積んできて新たな仕事をしたいということもあった。

『デジャ=ヴュ』の創刊は1990年。準備が始まったのは1980年代末である。雑誌を出すために会社をつくることになり、土岐を社長に、澤田も設立者の1人として参画した。

『デジャ=ヴュ』No.1 特集「デジャ=ヴュの眼」(フォトプラネット、1990)

澤田は飯沢耕太郎編集長のもとで『デジャ=ヴュ』の編集実務を担い、20号で『デジャ=ヴュ』が終刊となったあとに『デジャ=ヴュ・ビス』を立ち上げたのは前回紹介した通りである。なぜ『デジャ=ヴュ・ビス』を出したのだろう。

『写真と批評 デジャ=ヴュ・ビス2号』(フォトプラネット、1996)

「なぜだろう。言葉って映像より伝わるのに時間がかかるような気がするし、文芸批評や映画批評に比べて写真批評は質量ともに難しいところがある。活字にして残しておくことが大事だと思ったのかも。でも、それより何よりとにかく『ビス』は制作が大変でした。タブロイド判で16ページだけど隔月刊。新聞形式にしたから余白は一切なく、1行のアキもなく誌面を埋めなくちゃいけなくて、レイアウトと編集部原稿などで誌面調整するのに苦労したのをよく覚えてます」

雑誌の編集を通じて澤田は写真家とのネットワークをつくってきた。それが後に2000年代に写真集をつくることにつながってくる。

フォトプラネット時代につくったナン・ゴールディンの写真集『THE OTHRE SIDE』も、『デジャ=ヴュ』の特集「私生活」でナン・ゴールディンに取材し、作品を掲載したのがきっかけだった。

そこまでは想像がついたが、『THE OTHRE SIDE』の編集者で写真集出版社SCALOの創業者の1人、ウォルター・ケラーと澤田が以前からの知り合いだったことには驚いた。

「ウォルター・ケラーをいつ知ったかよく覚えていないけど、『デジャ=ヴュ』で写真を掲載させてもらった古屋誠一さんからの紹介だったかもしれません」

ウォルター・ケラーについてはこの連載の姫野希美(赤々舎)の項でも触れた。姫野が影響を受けた写真編集者がケラーだった。ケラーはすでに亡くなり、SCALOも存在しないが、現在のアートブックとしての写真集を語る上で欠かせない編集者だ。

SCALOは1991年にウォルター・ケラー(1953-2014)とジョージ・ラインハルト(1942-1997)によって設立された。2人が出会うきっかけをつくったのはロバート・フランクだった。

ケラーはカルチャー誌『DER ALLTAG』、美術誌『PARKETT』を創刊した編集者で、日本の元村和彦が出版したロバート・フランクの写真集『私の手の詩』(1972、邑元舎)のヨーロッパ編集版『The Lines of My Hand』(1989、PARKETT/DER ALLTAG Publishers)の編集を手がけた。一方、ラインハルトはロバート・フランク監督の劇映画『キャンディ・マウンテン』(1988)のプロデューサーの1人だった。ケラーが編集を、ラインハルトが資金面や経営を担当し、1991年にSCALOを立ち上げる。

同じ頃、スイスに写真美術館を立ち上げる計画が持ち上がり、ケラーとラインハルトも参画する。1993年に開館したヴィンタートゥール写真美術館である。以上のいきさつはケラーとともに雑誌づくりをし、ヴィンタートゥール写真美術館の初代館長となったキュレーターのウルス・シュターヘルの稿による(https://ursstahel.ch/files/892/urs-stahel-wk---smart-sharp-scrawny-and-snarky.pdf)。

SCALOはアートとしての写真集を世界に知らしめた先駆的な出版社であり、スイス、ベルリン、ニューヨークに拠点を持つ国際出版社でもあった。しかしこの連載で再三書いているように、写真集がアートとして評価されるようになったのは1990年代後半から2000年代にかけてである。写真集という形式が一般の書籍と異なる独特の文化として確立されるまでの苦労が想像できる。実際、SCALOは経営的に立ちゆかなくなり倒産してしまった。

ケラー自身はその後も美術館での展覧会のキュレーションに活躍した。2014年に亡くなったが、2019年にその仕事をまとめた400ページを越える本『Walter Keller, Beruf: Verleger』(EDITION PATRICK FREY 編者の1人はウルス・シュターヘル)が刊行されている。

ウォルター・ケラーと澤田は奇しくも同じ1953年生まれでもあり、2人がそれぞれ取り組んできた仕事には、規模は違えど写真集がアートとして認められるために尽力したという共通項がある。『デジャ=ヴュ』を創刊した飯沢耕太郎も1954年生まれと2人と同世代であり、この世代がアートとしての写真を広めることに果たした役割は大きい。

話をオシリスに戻そう。

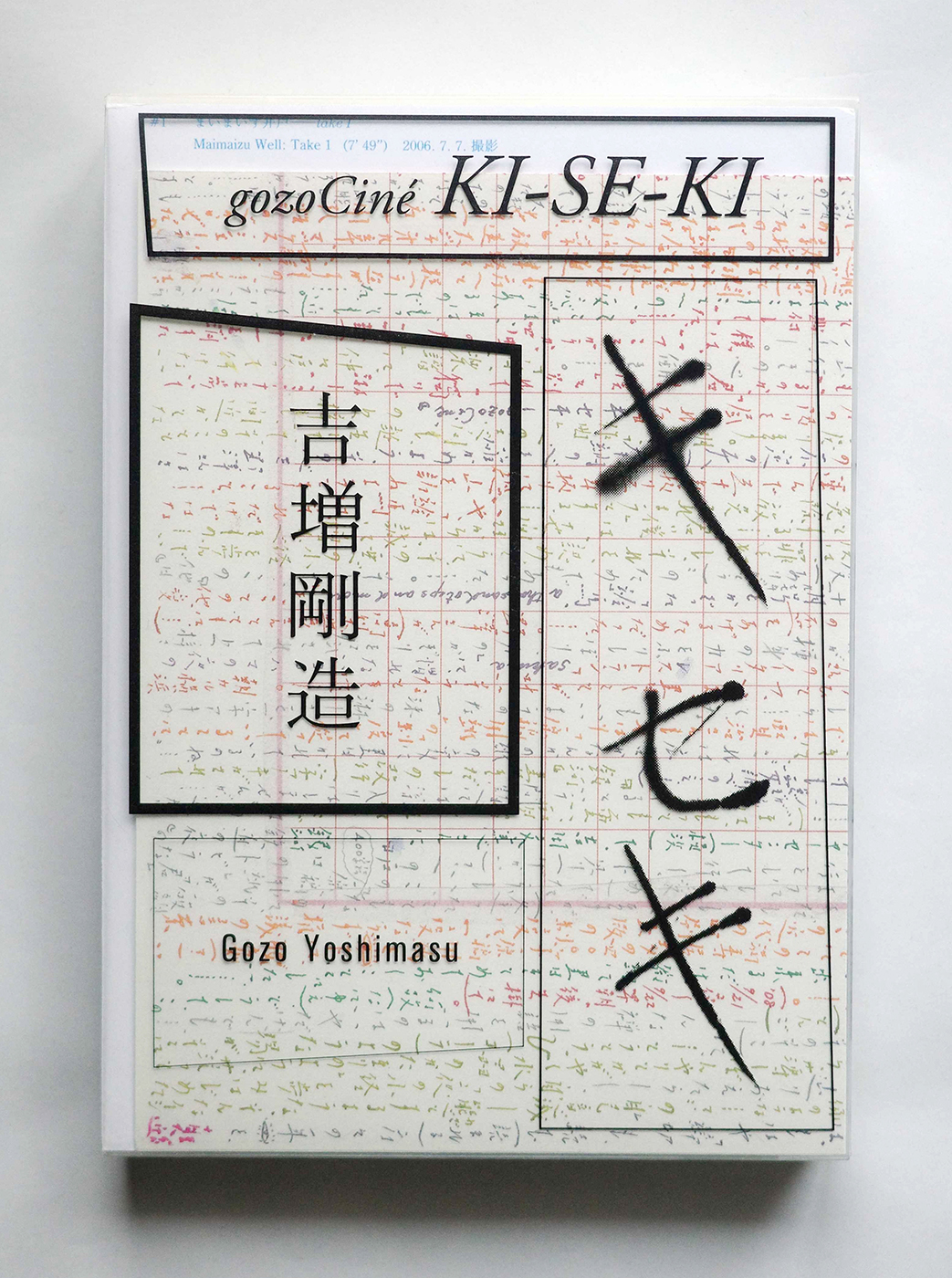

1999年に『デジャ=ヴュ・ビス』が休刊し、フォトプラネットは解散。澤田はその在庫を引き継いで新たに有限会社オシリスを立ち上げる。社名は詩人であり、写真、映像でもその才を発揮している吉増剛造の詩集『オシリス、石ノ神』から採った。吉増はのちにオシリスから映像作品を集めた吉増剛造 DVD+Book『キセキ−−gozoCiné』(2009)を出している。「個人映画」という言葉がしっくりくる、吉増剛造以外にはつくれない映像と言葉の結晶である。同梱されているBookには25人の執筆者による論考や対談が収録されている。

吉増剛造 DVD+Book『キセキ gozoCiné』(オシリス、2009)

ところで、フォトプラネット時代は雑誌をつくっていた澤田が、オシリスを立ち上げてからは写真集を中心にした出版活動に移行したのはなぜだろう。

「雑誌というメディアは、ある程度客観的に全体の潮流みたいなのを見ながら、やっていかなきゃいけないですよね。で、そもそも写真って間口がものすごく広い。飯沢さんが広く写真に目配りしているのを端で見ていて、私自身はそこまで広く写真に関わるのは難しいなと思ったんです。それで、小さな出版社は何か特徴が必要ですから写真を軸に、個人の作業に踏み込んで本をつくりたいと思いました。写真集専門出版社を目指すという意識はありませんでしたが、最初に金村さんの本を作ることにしました。都市論的な写真でもあり、磯崎新さんに執筆をお願いしました」

そして、金村修の『SPIDER'S STRATEGY』(2001)が刊行された。

真っ黒い写真にメタリックな銀色が印象的なカバー。『SPIDER'S STRATEGY』は倉石信乃が「殺風景のハードコア」(『反写真論』)と評した印象を写真集として立体化したような写真集だと思う。

金村修『SPIDER'S STRATEGY』(オシリス、2001)

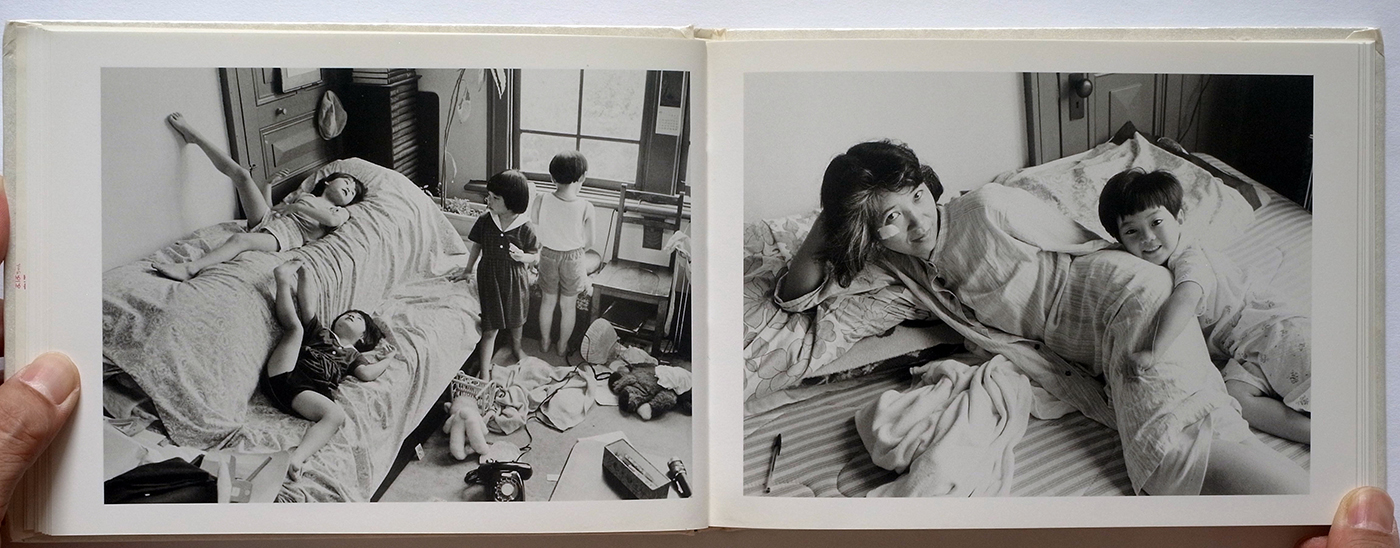

オシリスはこのまま「ハードコア」路線を進むのかと思いきや、次に出したのは、『まほちゃん』(2001)。小さな子供を中心とした家族の写真集だった。『SPIDER'S STRATEGY』と同じく黒白写真ではあるのだが、そのトーンは正反対で、グレーを中心にしたやわらかいものである。

島尾伸三『まほちゃん』(オシリス、2001)

作者は島尾伸三(1948-)。小説家の島尾敏雄と、やはり作家の島尾ミホの間に生まれ、奄美大島で育ったのちに東京造形大に進み写真家になった。1978年に写真家の潮田登久子(1940-)と結婚し、入籍の4日後に真帆─この写真集の主人公、まほちゃん─が誕生する。

「島尾さんもナン・ゴールディンと同じで『デジャ=ヴュ』の『私生活』という特集で知り合った。島尾さんに見せてもらった日常生活の写真や、アジアを旅して撮った写真がどれも素晴らしかった。でも写真集として売れるかといったら難しい。島尾さんに失礼を承知で『作品集を出したいところなのですが、採算が難しいので、まほちゃんを被写体にした本を作ってもいいでしょうか』ってお願いしました」

のちに主人公の少女は「しまおまほ」になり、『まほちゃん』の出版当時は『女子高生ゴリコ』(1997、扶桑社)で知られる漫画家だった。前回紹介した、オシリスが編集に携わった『J−フォトグラファー』(2000、河出書房新社)で写真家をモデルにしたイラストを描き、ホンマタカシが荒木経惟を「本歌取り」した写真では、ホンマが荒木を、しまおが陽子を演じてもいる。ホンマは『まほちゃん』の表紙に「あー、この家に生まれたかった!」という印象的なコメントを寄せている。

『まほちゃん』は子供を中心とした生活を描いた作品だが、すでに島尾には『季節風』『生活』という2冊の写真とエッセイの本があった(ともに1995、みすず書房)。それらが島尾の「作品」として構成された写真とエッセイだったのに対し、『まほちゃん』は子供の世界、子育て、親子という関係性を考える構造になっている。島尾の作品ではあるが、同時に島尾家3人の作品でもあり、潮田、しまおもエッセイを寄稿し、三人三様に当時の「家族」を回想している。

世話をしなければならない子供がいる家庭は、子供を中心にした一つのコミュニティである。しかしそれは終わってみれば一時のことで、やがてはゆるやかに分解していく。写真にはその「一時」が記録されている。

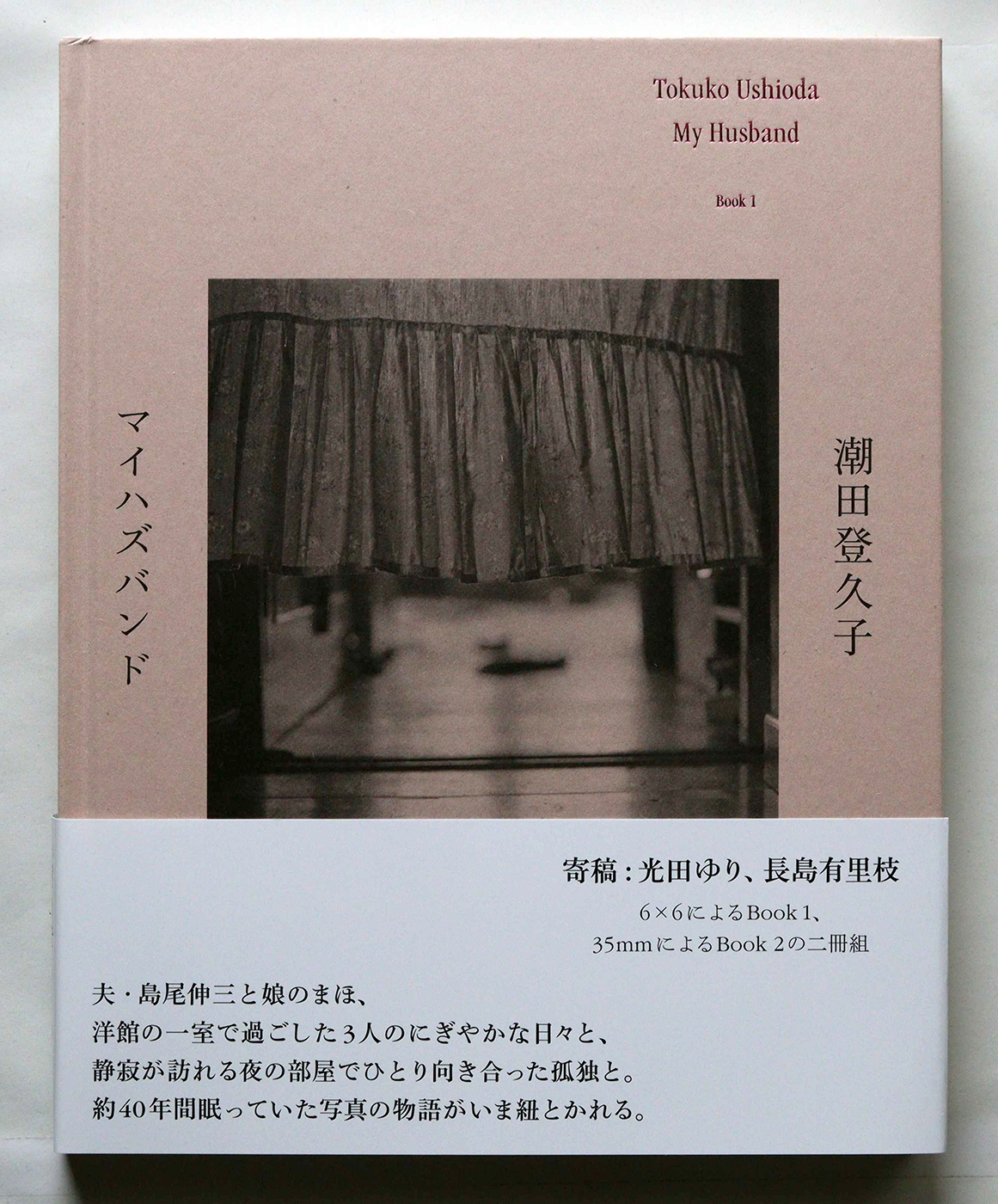

なお、『まほちゃん』は、いま見るとまた違う見方ができる。島尾の妻、まほちゃんの母である潮田登久子が同じ時代を写した写真集『マイハズバンド』(torch press)を2022年に刊行したからである。『まほちゃん』が娘を中心にしているのに対し、『マイハズバンド』は、妻が夫を中心にしていて、島尾と潮田の周辺にいた写真家仲間たちが写っている。男性ばかりだった写真界隈を覗き見ている女性写真家の視点が興味深い。

潮田登久子『マイハズバンド』(torch press、2022)

『まほちゃん』は小さな判型、少し厚い表紙回りは絵本を連想させる。だがタイトルの「まほちゃん」のタイポグラフィーは現代的で、モノクロ写真を郷愁から遠ざけている。ブックデザインは『SPIDER'S STRATEGY』に引き続き奥村靫正が手がけた。

続くオシリスの写真集は清野賀子(1962-2009)の『THE SIGN OF LIFE』(2002)である。

清野賀子『THE SIGN OF LIFE』(オシリス、2002)

私は当時、清野賀子という写真家を知らなかった。すでにファッション写真の世界ではよく知られていて、雑誌の仕事も多数手がけていたとのことだが、私の視野には入っていなかった。『THE SIGN OF LIFE』は新人らしからぬ大判のハードカバー写真集でそのかまえも目を引いたが、内容が堂々たるランドスケープ写真で、その完成度の高さに二度驚かされた。

写真集に収められているのは、日本のようでもあり、ひょっとするとアメリカ、ヨーロッパのようでもある風景写真である。人工的な建築物はあるが、看板などの文字要素はなく(わずかにクルマにペイントされた文字があるが読めない)、特定の場所のドキュメントというわけではないようだ。巻末にどこで撮影されたかの一覧はあり、たとえば核廃棄物処理施設のある青森県六ヶ所村のような地名が意味を持つ場所もあるが、九州から東北までの撮影場所の多くはそうではない。自分の記憶に照らして、心当たりがあるような、ないような場所として、その風景を見ることになる。

しかし、これらの写真をどのように「読む」ことができるのか。手がかりになるのは、翻訳家の今枝麻子(1966-)によるまえがきと、清野自身による短いあとがきである。

今枝はこの写真集に収められた写真に写る自然と風景との関係の複雑さについて、それが「不自然な存在である人間が自然のなかで生きることの矛盾からくるものであり、さらにいえば、近代以降の日本の歴史がそのなかに生きるものを課してきた矛盾からくるものでもある」と指摘し、この国の自然(土地)の上に築き上げられた近代と、それ以前の文化を残したまま生きる住人との間の葛藤、ひいては、アイデンティティを表現したものとして清野の写真を読み込んでいる。

さらに重要なのは以下の部分である。

今枝は「ポスト・コロニアルの作家たちのいくつかの作品」を思いださずにはいられないと書き、それらが「西欧的世界観の外にあるもうひとつの世界のリアリティを、西欧的方法論を使いつつそれを壊すことによって提示しようとする作家たちの試み」がこの写真集に収められた写真と重なっていると述べている。

たしかに清野の写真はアメリカのニュー・トポグラフィクス、ニュー・カラーなどの、大型カメラを三脚に据えて客観的かつ冷静に撮影した風景写真に似ている。水平垂直を取り、被写界深度は深く、瞬間というよりもそこに長く存在する時間の流れを写真に写し取る。そのような方法は西洋の写真美学がつくりあげたものだ。

しかし、その方法が、今枝が指摘するような「ポストコロニアルの作家たち」の方法論と重ねられるとすれば、それは非西洋文化からの新たな風景の発見たりえる可能性を開く。

では作者である清野自身はどう考えていたのだろう。あとがきに清野は「写真家は写真の後ろに隠れているべきであり、写真をめぐって、その舞台裏を語ることには、ほとんど意味がない。全ては写真の中にある」と書き、残りは謝辞に当てている。

序文の今枝については「私に常に刺激を与え、写真を撮りつづけていくうえで大きな助けであり、はげましだった」と書いているから、2人の間には対話が繰り返され、その上で書かれた序文なのだと想像できる。

澤田が清野と出会ったのは、清野が写真家になる前、編集者として中央公論社の『マリ・クレール』編集部に在籍していた時である。きっかけは澤田が粟津則雄邸で出会った編集者、安原顯である。

「安原さんと知り合った頃に、『編集部おいでよ』と言われて、訪ねたら、清野さんと今枝さん──『THE SIGN OF LIFE』の序文を書いてくれた今枝麻子さん──がいた。私が『デジャ=ヴュ』の編集をしていた時には、ナン・ゴールディンに取材したいけど、どうすればいい? といった相談を受けたりしていた。しばらくして喫茶店で偶然会ったら、『わたし写真家になったのよ』って」

清野は編集者から写真家に転向して以降、ファッション誌を中心に写真家として活動し、とくにコム・デ・ギャルソンの仕事でよく知られるようになった。1996年の初個展「Yoshiko Seino with Switch」も東京のコム・デ・ギャルソン本店である。『THE SIGN OF LIFE』のあとがきでもコム・デ・ギャルソンの川久保玲の名前を挙げて格別の感謝の意を示している。

「清野さんが写真家になってからのある日、唐突にこれを写真集にしたいからと大量の2000年以降に撮った写真を見せてくれた」

それが『THE SIGN OF LIFE』になった。

清野は1999年にギャラリー小柳で個展「Emotional Imprintings」を開き、ニューヨークのダメリオ・テラス、フランスのカオール写真祭、横浜美術館の「反記憶 — 現代写真II」、ロッテルダムのオランダ写真センターでグループ展に参加していたが、写真集はまだなかった。

『THE SIGN OF LIFE』のデザイナーは石崎健太郎。清野の指名だった。清野は1997年から1998年にかけて『Chicken Skin Photographs』というZINEを3冊出しているのだが、デザインを担当していたのが、石崎だった。写真集の構成は清野と石崎で行った。澤田によれば清野とは写真集の制作の過程で、親交が深まったということのようだ。

写真集ができると、澤田は海外の友人、知人に送った。

「正直言って期待していたより反応は芳しくなかった。マーティン・パーからは『西欧的美意識による写真に見える』とコメントが来ました。ジャン=マルク・ビュスタモントの初期の写真などと似た表現に見えてしまい、欧米人にとって清野さんの写真から新たな何かを読み取りにくかったのかもしれません。でも、スイスのヴィンタートゥール写真美術館館長のウルス・シュターヘルは唯一とても気に入ってくれて、展覧会をやらないかという誘いが来ました」

刊行の翌年、ヴィンタートゥール写真美術館で個展「The Sign of Life」を開催。同館ではその後2007年にグループ展「Towards a New Ease」などでも清野の作品が展示されている。

ヴィンタートゥール写真美術館といえば、SCALOのウォルター・ケラーらが設立に関わった美術館である。洋の東西の違いはあれど、同じ価値観──この写真がアートとして重要である──を共有できる有識者がいたということだ。ただ、残念ながら清野の作品はそれ以上欧米の写真、アートコミュニティに広がってはいかなかった。そのことに澤田は悔いがあるようだった。

「ある作品が人々にどう知られていくかは、出会いとかタイミングや時代などいろいろな周辺事情があると思います。『THE SIGN OF LIFE』は素晴らしい写真集だと思うけれど、初期の作品にくらべてものすごく研ぎ澄まされたミニマルな表現だったから、そのよさが刊行時点では充分には伝わらなかったのかもしれない」

『THE SIGN OF LIFE』はいまでは古書価格が高騰している。オシリスに在庫はすでにないが、いまも国内外から問い合わせがあるそうだ。私の知る限りでも、清野を好きな写真家として挙げる写真学生がいる。ニュー・トポグラフィクス、ニュー・カラー、ベッヒャー・シューレという欧米の風景写真の流れとは別の何かを感じ取る次の世代がいるのだと思う。

清野の2冊目の写真集『至るところで 心を集めよ 立っていよ』は、『THE SIGN OF LIFE』から7年後、2009年9月19日に刊行された。

清野賀子『至るところで 心を集めよ 立っていよ』(オシリス、2009)

しかし、写真集の完成を見ることなく清野はこの世を去ってしまった。完成した写真集の巻末に清野のあとがきはなく、同じ年の4月22日発売の雑誌『季刊 真夜中』No.5 Early Summer 号に寄稿したエッセイが転載されている。

『季刊 真夜中』の記事は『至るところで 心を集めよ 立っていよ』というタイトルで、4ページに写真4点と800字程度のテキストで構成されている。写真は4点中3点は写真集に収録されているが、1点だけ、双子らしき赤ん坊がバギーに乗っている写真がこの記事のみの掲載である。

テキストには、80年代の終わりから写真を撮りだした理由を、レトリックな言葉に限界を感じたからだとし、写真の意味があるとすれば「『通路』みたいなものを作ることができたとき」だとしている。通路の「その先にあるものは見る人が決める」のだと。

結びはこうだ。

生まれては消えて行く、猛スピードで明滅するこの時代のスピードに、言葉は追いつけない。ある段階でその閾値を超えてしまったように思う。写真はそのスピード感を掴まえる作業に向いているけれど、実はなにも掴まえられないのだ。それでもあきらめず、「通路」を見出し続けることが大切。いや、大切とすら本当は思っていない。

清野賀子「至るところで 心を集めよ 立っていよ」(雑誌『季刊 真夜中』No5 Early Summer 号)より

何かをあきらめてしまったような、それでもあきらめきれないような、でもやっぱりあきらめざるを得ないような、諦念と逡巡を感じる結びである。

そしてもう一つ。言葉と写真との関係について書かれていることに、ある有名な文章を思い出すのだが、それについては後述する。

『THE SIGN OF LIFE』のあとがきに書いていたように清野は自作について語ることを好まなかった。取材に応じることもなかったようだ。私が見つけた範囲では、わずかに『SWITCH』2006年3月号でのインタビューがあるだけだ。『至るところで 心を集めよ 立っていよ』から遡ること3年前、「WOMEN Photography Seino Yoshiko」というタイトルで6カット、コム・デ・ギャルソンを着た7人の女性のファッション・ポートレートとともに、2ページのインタビュー記事が添えられている。

インタビューでは約2年間の休業を経ての撮影であることが明かされ、撮影活動の再開に合わせて取材に応じることになったとある。インタビュアーは『SWITCH』編集長を務めていた内田正樹。

2ページのインタビューの中で、清野は大学院で国際政治学を学び、「一回は社会に出てみようかと思って」中央公論社に入り、社会科学系の本をつくるのかなと思ったら、意外なことに『マリ・クレール』編集部に配属されたと経歴を語っている。2年間の休業理由は体調を崩していたこと、商業的な仕事が嫌になったからだということを率直に述べている。

休業期間、『THE SIGN OF LIFE』で使っていた6×9は使わず、35ミリカメラで撮っていたという。そのきっかけが「中平卓馬さんの家に遊びに行った時に、35も悪くないと思った」と答えていることが、意外でもありなるほどとも思った。

なるほどと思ったのは『至るところで 心を集めよ 立っていよ』が35ミリカメラを手持ちで使って撮影した写真だったこと。このこと自体はオシリスから出されたプレスリリースで知っていたが、6×9から35ミリへと完全に移行していたことは知らなかった。

意外だったのは中平卓馬の名前が出てきたことだ。先ほど、「言葉と写真との関係について書かれていることに、ある有名な文章を思い出す」と書いた「有名な文章」とは、中平も起草者の1人である写真同人誌『プロヴォーク』創刊号の巻頭言のことである。私が連想したのは以下のくだりだ。

言葉がその物質的基盤、要するにリアリティを失い、宙に舞う他ならぬ今、ぼくたち写真家にできることは、既にある言葉ではとうてい把えることのできない現実の断片を自からの眼で捕獲してゆくこと、そして言葉に対して、思想に対していくつかの資料を積極的に提出してゆくことでなければならない。

『プロヴォーク』創刊号(プロヴォーク社・1968)より

メディア環境の違いはあれど、言葉では「把えることのできない」(『プロヴォーク』)「追いつけない」(清野)という表現に込められたともに現代を言葉で表現することの困難さと、写真によってその困難さを乗り越えられないまでも、なんらかの突破口を開けるのではないかという希望を見出していることは共通している。

清野賀子と『プロヴォーク』、中平卓馬。一見、遠いように見える両者の間にオシリスを置くとすんなりつながる。

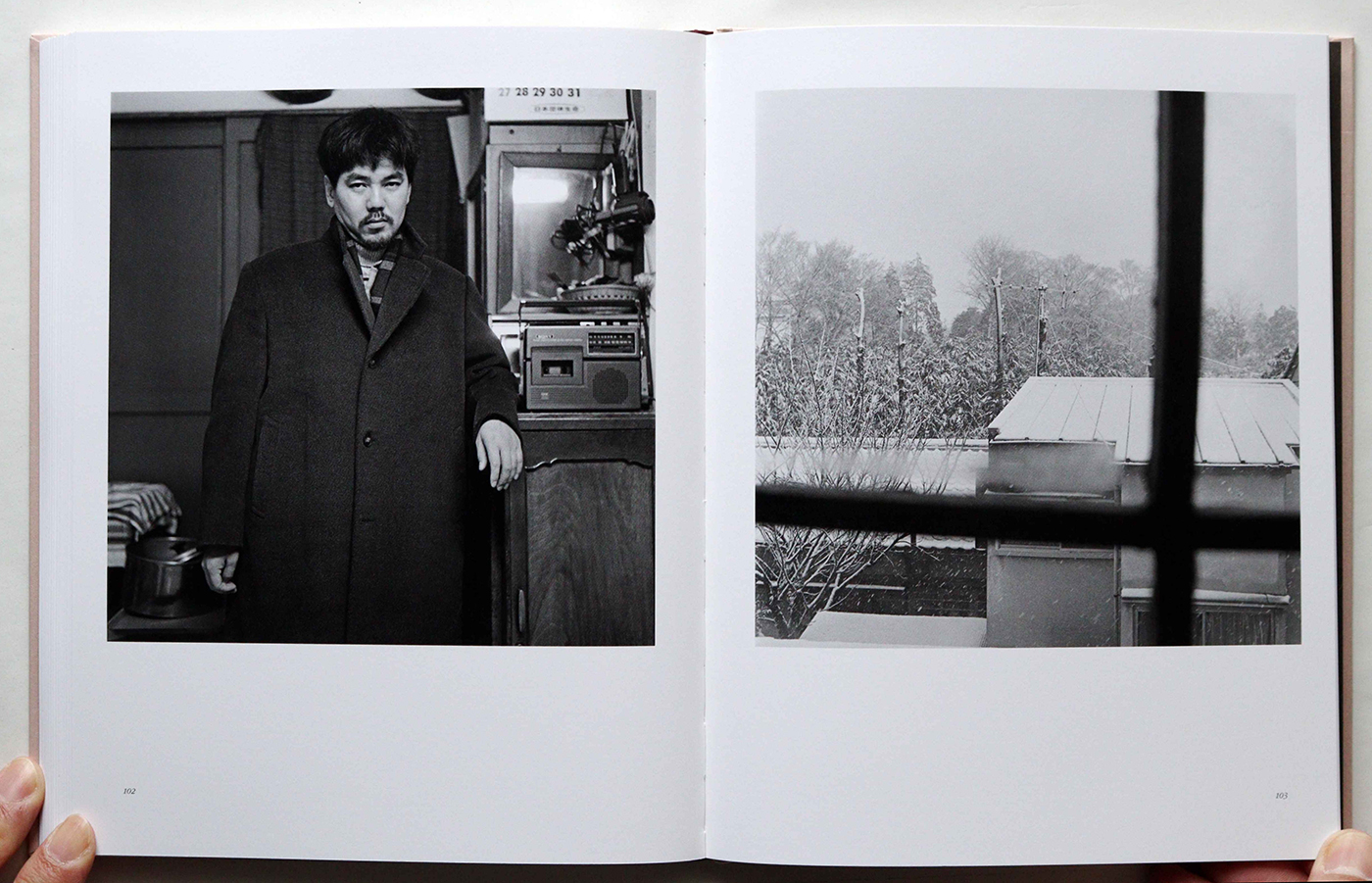

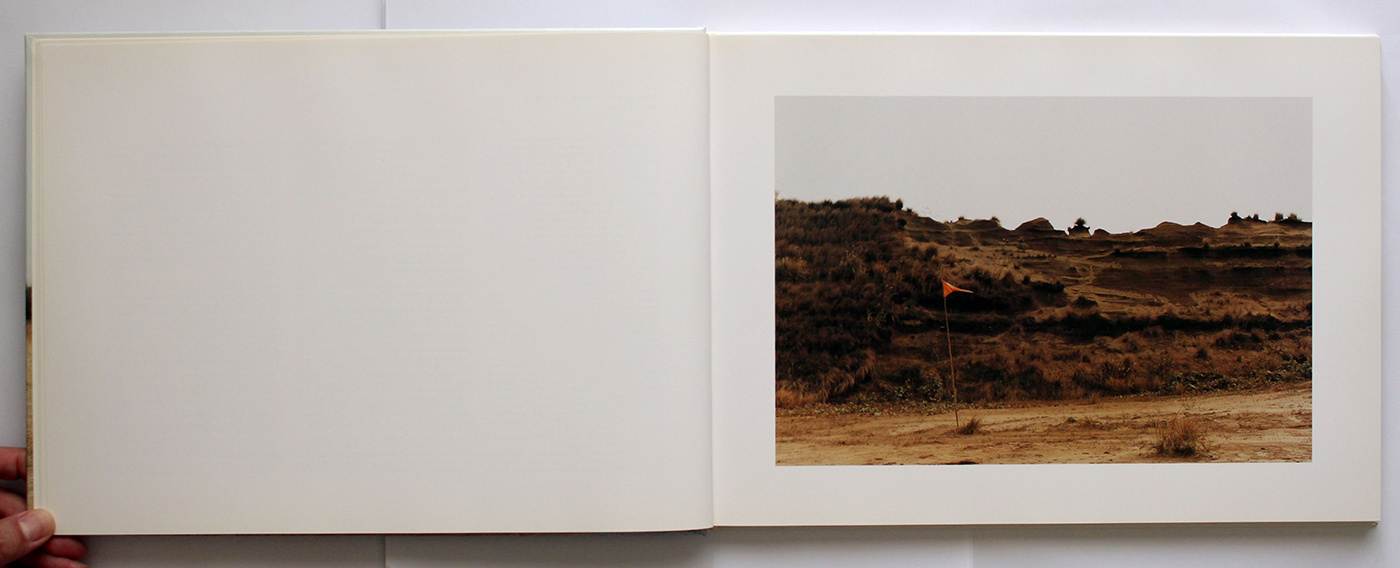

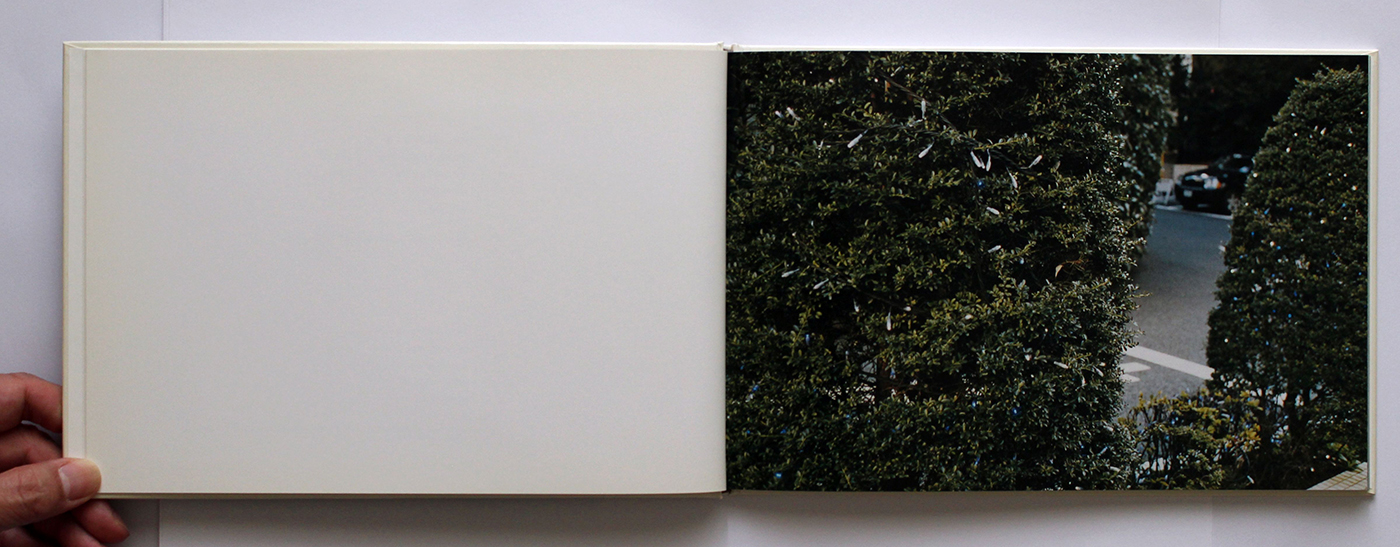

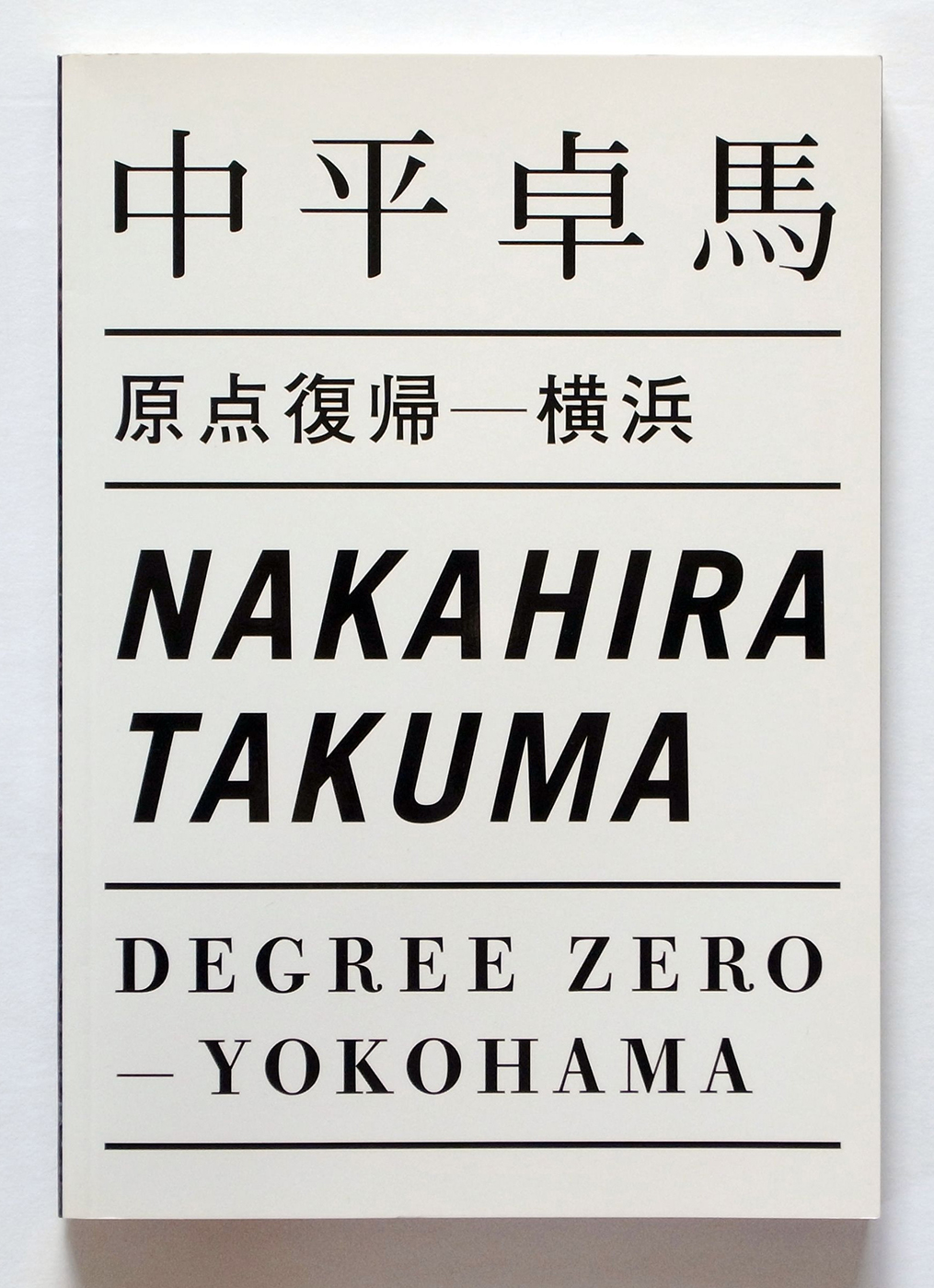

清野賀子の『THE SIGN OF LIFE』が出た翌年、2003年に横浜美術館で「中平卓馬展 原点復帰—横浜」(10月4日〜12月7日)が開かれている。

『中平卓馬 原点回帰──横浜』(オシリス、2003)

オシリスは展覧会図録『原点復帰—横浜』の発行元である。展覧会をきっかけにオシリスは中平卓馬の写真家としての仕事の窓口を担当することになる。澤田によると経緯はこうだ。

「中平展の企画が持ち上がった頃、展覧会をやるなら広報対応も必要だし、中平さんにお願いすることがたくさんある。中平家だけでは対応できないから、間に入って調整する人が必要だろうという話になり、オシリスに白羽の矢が立ったんだけど、できるかどうか迷いました。その時、オシリスにいた石塚(雅人)さんと富田(美佐子)さんに相談した。『やりたいと思うけど、中平さんのマネジメントとなると、2、3年で辞めるっていうことはできないと思うから、これから負担が増えるけどどうだろう』。2人とも『ぜひやりたい』と言ってくれた。いま考えてもあの2人がいなかったらとてもできなかった」

石塚雅人は『デジャ=ヴュ・ビス』の頃から編集とDTP作業をしていた。現在はオシリスを離れているが、中平の撮影に同行したり、なにくれと面倒を見ていたのを私も見ている。富田美佐子は青山ブックセンターを経てオシリスに入り、書店営業などの流通面を担当していた。しかし小さな出版社ゆえ、自分の担当だけを見ていればいいということでもなかったのだろう。作家のマネジメントというイレギュラーな仕事が各人の仕事にどんな影響を及ぼすか誰にもわからなかったのだ。

オシリスが中平展に関わったのにはいくつか伏線がある。一つはオシリスの前身、フォトプラネット時代に『デジャ=ヴュ』で「プロヴォーク特集」を組んだ折、中平に取材したこと。次に、中平卓馬展を企画した倉石信乃がフォトプラネットから初の評論集『反写真論』を出していたこと。そして、フォトプラネットが編集協力した「日本の写真家」(1997-1999、40巻+別巻、岩波書店)に中平も含まれていた。

澤田の中平についての印象。

「中平さんを初めて目撃したのは、平凡社の友人に連れられて、「Adieu à X」の刊行時に渋谷のFoto Daidoで開催されたで個展会場で、カセットテープにあわせてカンツォーネをうたっておられた。荒木さんの個展では上映されていたスライドショーのスクリーンを横切る姿も印象的でした。そして、初めてお会いしたのは『デジャ=ヴュ』のプロヴォーク特集(1993年10月刊)で取材に行った時です。

当時の記憶はおぼろげのようだったし、応答に難しいところがあったんですが、取材テープの文字起こしをしていて、『多木浩二は、アンガージュマン(engagement、社会的・政治的関与、行動)っていう言葉を教えてくれたけど、沖縄に行かなかった』と小声で囁いていて、取材中は聞き漏らしていた内容だったのでとても驚きました。いつか中平さんの評論集を出したいなと、その頃にはもう思っていた。だから岩波の『日本の写真家』の時も中平さんの巻にはとくに力を入れて調べました。当時は、山口県立美術館の『11人の1965-75 : 日本の写真は変えられたか』(1989)の図録に載っていたほんの短い略歴以外の書誌的な資料はほとんど見つからなかった」

清野が「中平卓馬さんの家に遊びに行った」というのも、オシリスと中平との関係があってのことだろう。そして、たんに35ミリカメラを使うというアイディアを得ただけでなく、清野は中平の書いたものを読み、影響を受けていたであろうことは想像に難くない。

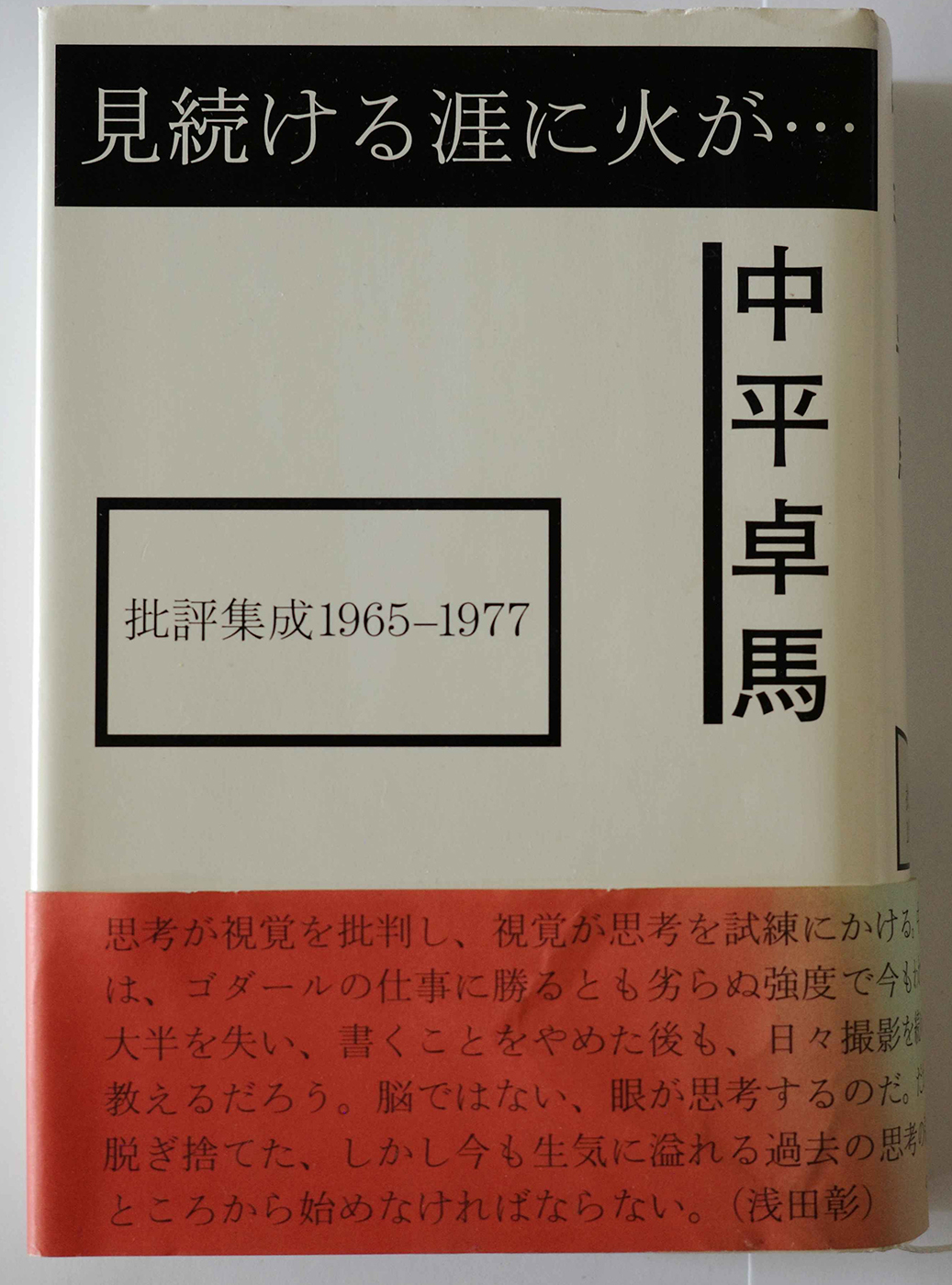

澤田が中平の評論集を出したいと考えていたことはすでに書いたが、それが実を結ぶのが八角聡仁・石塚雅人編『見続ける涯に火が…… 批評集成 1965-1977』(2007)であり、清野の『SWITCH』のインタビューと『至るところで 心を集めよ 立っていよ』の間に位置している。

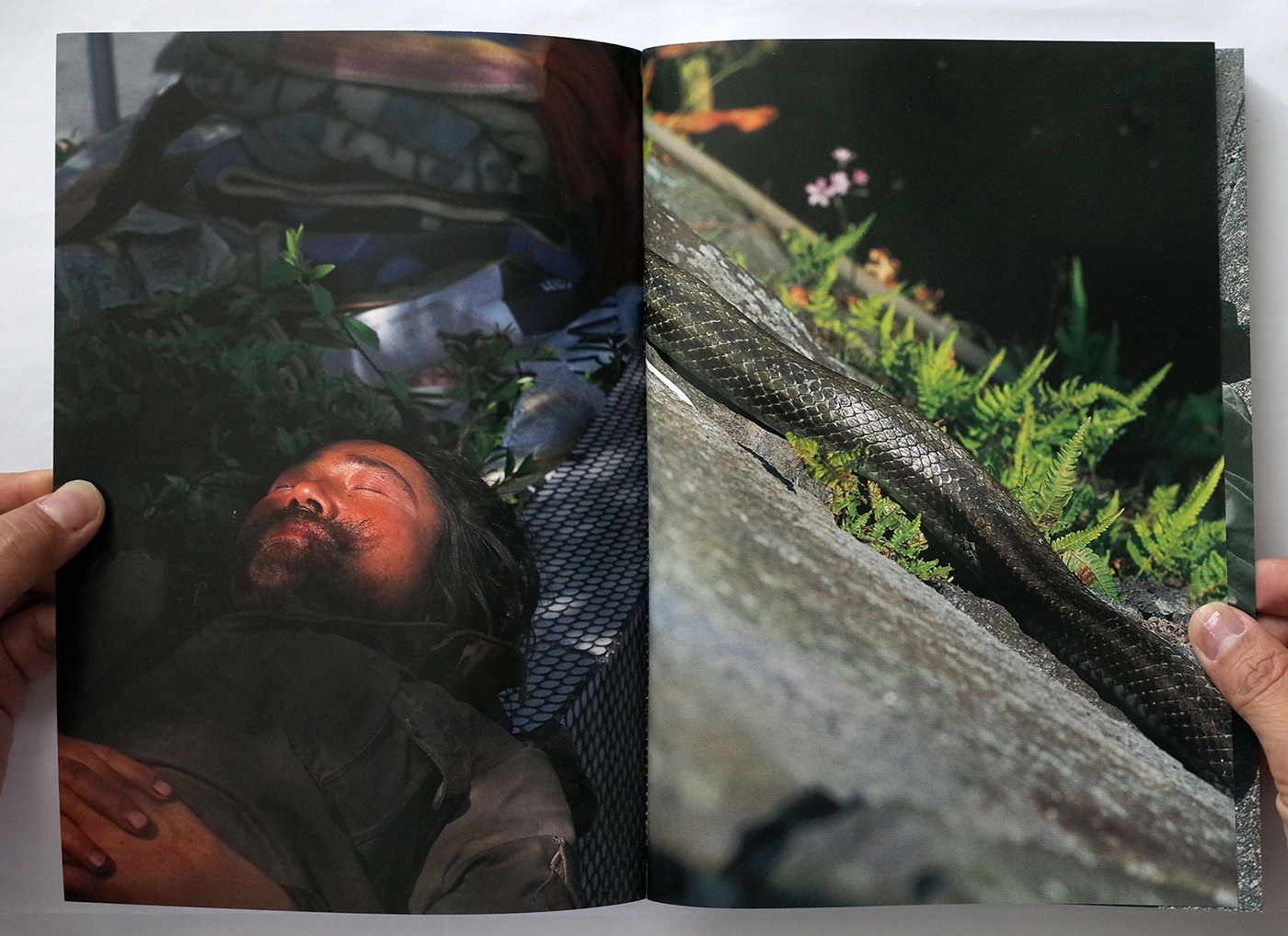

八角聡仁・石塚雅人編 中平卓馬『見続ける涯に火が…… 批評集成 1965-1977』(オシリス、2007)

八角聡仁・石塚雅人編 中平卓馬『見続ける涯に火が…… 批評集成 1965-1977』(オシリス、2007)

澤田は『至るところで 心を集めよ 立っていよ』についてこう語る。

「清野さんは体調を崩してから三脚持って歩くのが難しくなって。35で撮り始めたんだと思う。35ミリで撮ってプリントした写真をたくさん見せてくれた。6×9とはまた違う魅力的な写真だったから本をつくろうということになって、シークエンスまで決まってた。編集作業は完全に終わってました」

シークエンス、つまり写真の並び順は、清野と澤田、それに石塚も加わって決めた。編集作業は終わっていた、とのことだが、「あとがき」はまだなかった。ゆえに『季刊 真夜中』のエッセイを掲載したのだと思うが、澤田はそのあたりのことは「今枝さんと相談してそうしたと思うけれど、詳しく覚えていない」と言っていた。無理もない。作者の死から本を刊行するのは精神的にもしんどかったことだろう。

『至るところで 心を集めよ 立っていよ』のプレスリリースに澤田は「澤田陽子」の署名入りでこのように書いている。

清野賀子は常に『写真とは何か』を考えてきた作家です。事前に特定のテーマを設けて被写体を選ぶのではなく、言葉に置き換えることができないヴィジョンを求め、写真家の身体が被写体に反応したその瞬間に起きた出来事の痕跡としてのイメージ自体に、できる限り語らせる——その独自の写真へのアプローチは、私たちの世界に対する知覚のあり方や思考を変える可能性をも備えている写真というメディアの特性を、新たに発見しようとする一つの試みだとも言えます

ブックデザインは中平卓馬の『原点復帰─横浜』に続いて服部一成。広告、雑誌、ブックデザインなど幅広く仕事をしているアートディレクターだ。清野が最後に寄稿した雑誌『季刊 真夜中』も服部のアートディレクションである。

「2003年の中平展の時に、横浜美術館から過去の展覧会のポスターを3枚見せられて、この3枚のうちどれがいいですか、と。中平さんとどんなふうに相談したかはよく覚えていないけど、デザイナーの名も知ることなく選んだのが服部さんのデザインだった。図録制作では、初対面からこちらの拙い説明から何を目指したいか的確に理解してくれて、とても仕事がやりやすかったので、そこからは服部さんに多くの本のブックデザインをお願いしています」

服部が関わるのは本の装丁部分で、写真の選びや並び、いわゆるシークエンスに関わることはあまりないという。気になったところを指摘することはあっても、基本的には作家と澤田、石塚が在籍していた時には石塚も交えてシークエンスをつくっていたという。

『THE SIGN OF LIFE』に比べて『至るところで 心を集めよ 立っていよ』は判型が一回り小さく、ページ数も少ない。作家が亡くなっていることもあり、どこかしら線の細さを感じる写真集だと思っていたが、いま、あらためて見て印象が変わった。

写真には風景だけでなく、人物もあり、その人物写真も目線のあるもの、ないもの、近寄ったり、離れたりと、その距離感と人物との関係を想像したくなる。手持ちなだけに、画面はやや不安定で、その揺れが、清野のその時の精神的、身体的状況と関わりがあるように見えてくる。そこには、写真によって細い通路をつくろうとする清野の尖った神経が触れたこの世界の断片が写っているようにたしかに見える。

清野の数少ない言葉から想像するに、清野は写真をシリアスに追究していた。それは純粋写真という言葉にふさわしい、ストイックな写真のあり方に向けてである。

『THE SIGN OF LIFE』はタイトルがシンプルで、同時に写真とどのように関係しているかを考えさせる。素直に考えれば人間が暮らす生活がつくりだした(関わった)サインを風景に中に見出しているということなのかもしれないが、LIFEもSIGNもなじみ深い言葉であるだけに多義的で連想するイメージも幅広い。それは清野の写真とも共通することでもある。

一方、『至るところで 心を集めよ 立っていよ』というタイトルは、ドイツ系ユダヤ人の詩人、パウル・ツェランの詩(「刻々」飯吉光夫訳)から引用していて、写真集の巻頭にその詩が引用されている。ごく短い詩だが、すんなりとは意味がわからない。ツェランは20世紀を代表する詩人と言われる一方でその詩が難解であることでも知られる。

パウル・ツェランはホロコーストで両親を亡くし、自身も強制収容所にいたという経歴の持ち主だ。晩年は心の病と戦い、最期はセーヌ川に身を投げて自死している。「至るところで心を集めよ、立っていよ」というフレーズはツェランが亡くなる2年前に出した6冊目の詩集『糸の太陽たち』の最初に収められた「刻々」の最後の部分で、ぜんぶでもわずか6行の短い詩である。

時が過ぎることになすすべもなく、かといってそのことをやりすごすこともできずに生きることへの切迫感。それでもなお、この世界に立ち向かい、言葉を発しようとする勇気、その気高さ。追い詰められた人間が心の奥底から絞り出したような言葉だと思う。

では清野の写真はどうだろうか。

街を歩きながら目にしたもの、偶然の出会い、知人、友人、もしかすると家族のような親しい人。こうした「出会い」を集めること。その出会いに対して真摯であるために背筋をまっすぐ伸ばして立っていること。そう自分を励ますように歩く写真家の姿が浮かび上がってくるような気がする

思いのほか長くなってしまった。

今回で連載を終えるつもりだったのだが、澤田氏の取材もできたことで書きたいことが増えてしまった。もう少しだけおつきあいいただきたい。次回はオシリスについてと、この連載のまとめとしたい。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント