コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

ブリッジカメラの歴史を追ってきたこの連載も、そろそろ終着点が見えてきた。これまでに述べてきたようにブリッジカメラというのは結局のところ(当時としては)高倍率なズームレンズの搭載がその本質であったと筆者は考えている。ズームレンズに引っ張られて筐体も大型化し、形状も特異なものとなったのがブリッジカメラというわけである。

……ということは、逆説的な話になるが普通の形のまま高倍率のズームが実現出来るのであればそもそもブリッジカメラが生まれる必要もなかったということになる。実際にはブリッジカメラというワンクッションを挟む必要があったのだが、それでも90年代初頭にはそうした普通の形の三倍ズーム機が現れ始めた。では、何故それらのカメラはブリッジ的でない普通の形のまま三倍ズームを達成できたのだろうか。

その理由の一つは使用されるデバイスの進歩である。90年代以降の非球面レンズの開発や各種シャッター機構及びモーターやAFセンサー等の発展・小型化はカメラ全体の小型化に大きく貢献した。しかし、サイズの面でおそらく最も効いたのはレンズの明るさを落としたことではないだろうかと筆者は考えている。当時求められていたズーム比を実現しつつ、コンパクトに収める手っ取り早い方法は口径を縮小し、レンズを暗くすることである。レンズを暗くすれば、それだけレンズは軽く・小さく・低コストに作れることになるからだ。

実際、ブリッジカメラのうち1980年代に発売された比較的早期のモデル(これを前半とする)と、1990年代に発売された比較的後期のモデル(これを後半とする)とで、レンズスペックにもある傾向が見られるので具体例を挙げて見ていこう。以下は80年代に発売された代表的な機種のレンズスペックとAF方式を抜き出したものである。

[前半・80年代のブリッジカメラ]

1987 京セラサムライ 25-75mm F3.5-4.3 TTL位相差式

1988 オリンパスIZM300 38-105mm F4.0-6.0 外部パッシブ式

1988 チノンジェネシス 36-80mm F4.1-6.4 外部アクティブ式

1988 リコーMIRAI 35-135mm F4.2-5.6 TTL位相差式

1989 京セラサムライx4 25-100mm F3.8-4.8 TTL位相差式

1989 京セラサムライZ 25-75mm F4.0-5.6 TTL位相差式

この時点ではレンズは暗くてもテレ端でF6.4までとなっている。また、TTL位相差式を採用する機種に関しては当時のAFセンサーの性能の制限もあり、一眼レフ用ズームレンズ並のF5.6で踏みとどまっている。しかし、この構図は90年代に入ると少しずつ変化していく。

[後半・90年代のブリッジカメラ]

1990 チノンスーパージェネシス 38-110mm F4.4-5.6 TTL位相差+外部アクティブ式

1990 キヤノンオートボーイJET 35-105mm F2.8-6.6 外部アクティブ式

1990 オリンパスL-1 35-135mm F4.5-5.6 TTL位相差式

1990 ミノルタAPEX105 35-105mm F4.0-6.7 TTL位相差式

1991 富士フイルムズームカルディア3000 38-115mm F4.5-8.9 外部アクティブ式

1991 リコーMIRAIズーム3 35-105mm F3.5-7.5 外部位相差式

1992 キヤノンJET135 38-135mm F3.2-8.0 外部アクティブ式

この中で、チノン スーパージェネシスとオリンパス L-1はいわゆるレンズ固定式一眼レフに近い構造のため、相変わらずテレ端の明るさはF5.6を保っている。だが、その他の機種に関しては、この頃から徐々にテレ端が暗くなることを許容していったように見えるのである。もちろん、ワイド側の明るさを高めたキヤノンJETシリーズや、TTL位相差式を採用していながらもF6.7を許容したミノルタ APEX105などそれぞれに特色はあるのだが、90年代に入ってからのブリッジカメラはそれ以前よりもレンズの明るさに対する拘りが一歩後退したように見える。そしてアクティブ式AFやレンズシャッターが増え、ファインダーも一眼レフ式から別体式を採用する傾向が強まっていった。

以上のような数々の変化を一言で表せば、一眼レフとコンパクトカメラの間を繋ぐものであり、仕様の面では両者の間で揺れ動いていたブリッジカメラが段々コンパクトカメラの方に寄っていったと言えるだろう。

このような変化をさらに推し進めていくと、レンズシャッター式コンパクトをベースとして、レンズのスペックをもう少し緩和すればブリッジカメラのような形にしなくとも高倍率ズームコンパクトカメラが作れるのではないか? という結論に至る。実際、これが形になったのが初期の三倍ズームコンパクトであったと言えよう。

1989 富士フイルム ズームカルディア2000 40-105mm F3.9-9.5

1990 ペンタックス ズーム105スーパー 38-105mm F4.0-7.8

これらのカメラはレンズの明るさを諦めることで普通の形で約三倍ズームを実現しており、やがて次々とこの流れを汲んだモデルが市場に現れ始めた。1991年には早くもキヤノン オートボーイ105やコニカ アイボーグといった35-105mmのズーム域で完全三倍を実現したカメラが出現しているし、ブリッジカメラの動きを静観していたように感じられるニコンも1992年にニコン ズーム105を出しこの三倍ズームコンパクトカメラ戦線に参入している。こうして見た目は普通の形のコンパクトが増えたことで、いつしか三倍ズームコンパクトカメラはコンパクトカメラの中では普通の存在となっていった。そしてもちろん、そのようなカメラが増えるほどに相対的にサイズが大きなブリッジカメラの居場所はなくなっていたのである。つまり、ブリッジカメラの息の根を止めたのはコンパクトカメラの進化であったといえる。

ではレンズの小型化は全てを解決出来る魔法の手段だったのだろうか? といえばもちろんそんなことはない。レンズを暗くすることで被写界深度が稼げるなど悪いことばかりでもないのだが、高倍率のズームとなれば話は別である。テレ端が暗いということは手ブレを誘発させたり、そもそも少し周囲が薄暗くなっただけで事実上使えないスペックになることをも意味していた。しかしそれでも小型で高倍率のズームカメラを消費者は望んだし、メーカーもそれに応えていった。では何故各メーカーはこの時期一斉にレンズを暗くすることが出来たのだろうか。それはカメラを補うフィルム側の進歩であった。フィルムを高感度化すればレンズが暗いという弱点を相殺できるのだ。

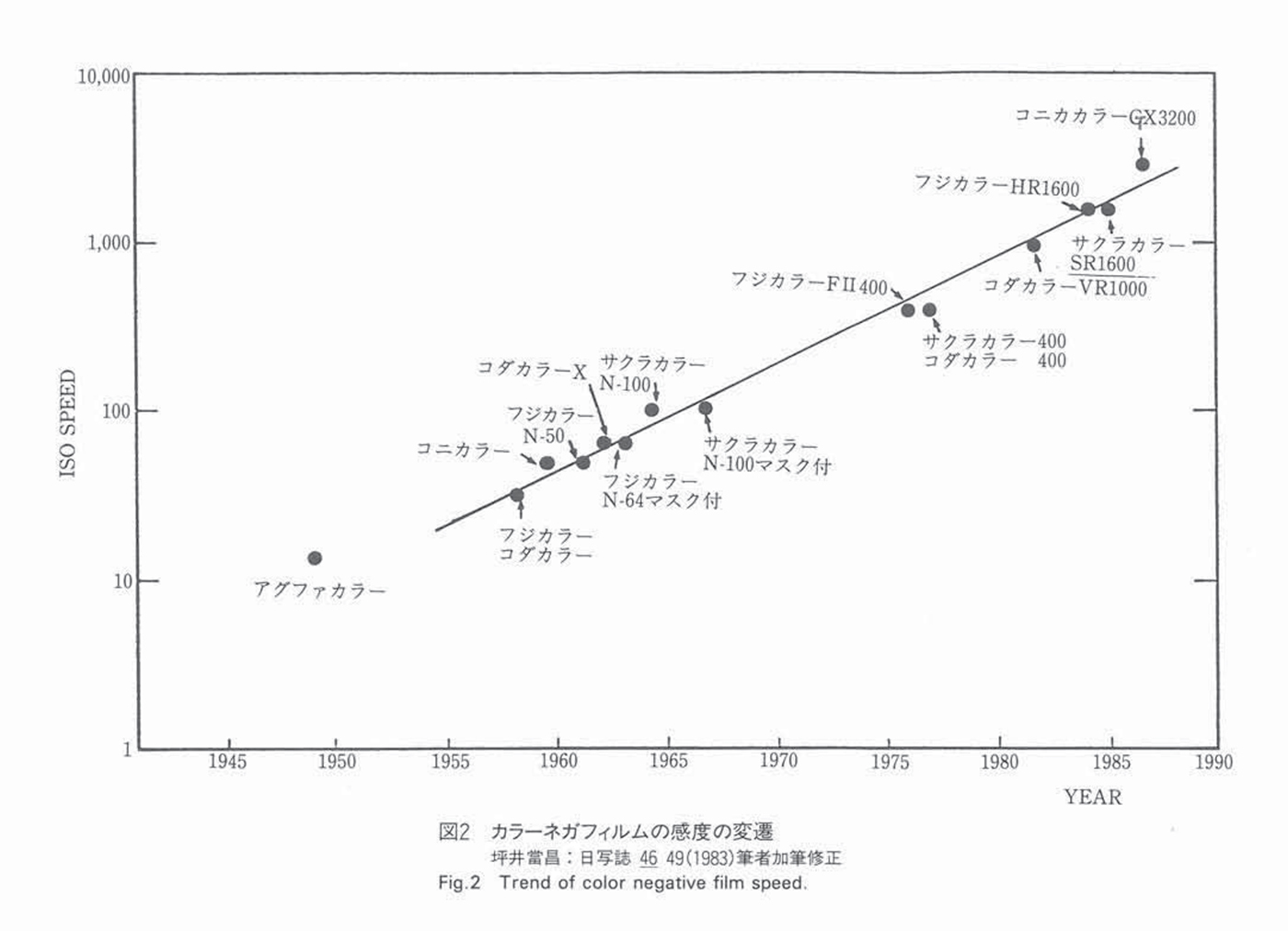

さて、フィルムの高感度化について記録されているのは、たいていその感度がいつ達成されたのかという点である。例えば次のようなものだ。

[出典:小板橋洸夫,コニカに於けるカラー感材・処理の開発動向,コニカテクノロジーレポートVol.1,1988,P7]

このような表を見るとフィルムの高感度化はある程度のペースで進んでいるように見えるが、しかしここに掲載されているようなその時々における最高感度のフィルムというのは一種の特殊フィルムであり、多くのユーザーが日常使いするメインのフィルムとは言いがたい。ブリッジカメラやコンパクトカメラのユーザーがそうしたフィルムを選ぶユーザーだったかといえばおそらく違うだろう。フィルム銘柄を選び、適切に使い分けられるのはどちらかといえばいわゆるハイアマ以上のユーザーだったと思われる。そういう意味だと現在の標準的な感度であるISO400のカラーネガの先駆けとしては1976年のフジカラーF-II400が存在するのだが、これの登場と同時に即座に感度400がスタンダードになったというわけでもない。

要するに、一般的なユーザーが高感度フィルム――具体的にはISO100に対するISO400フィルム――を購入するようになったのはいつなのか? という話である。前項までの筆者の見立てが正しければ、これはブリッジカメラや普通の形の3倍ズームコンパクトカメラの出現とオーバーラップするはずだ。

というわけでここからはコンパクトカメラのレンズの暗さと、それに伴う常用フィルムの高感度化についていくつかの資料を追ってみよう。まず、フィルム全体の傾向を掴むことが出来る資料として参照した国立科学博物館 産業技術史資料情報センター作成の「カラーネガフィルムの技術系統化調査」 では、80年代のフィルム技術の項で下記の通りの記述がある。

『35mm コンパクトカメラは1960 年代から自動露出、ストロボ内蔵、自動焦点、日付写し込み、自動装填・巻上げ・巻戻し、ズーム化と多機能化が大きく進展していくが、この進展と共にフィルムへの高感度化要求も増していった。例えば、カメラを高ズーム化して、かつ小型化を保つためにはレンズの絞りを狭くせざるを得ず撮影時の光量不足が加速していった。当時は感度ISO100 のカラーネガフィルムが8 割近く用いられていた』[出典:久米 裕二,カラーネガフィルムの技術系統化調査,国立科学博物館 技術の系統化調査報告第17集,2012,P314]

この「当時は感度ISO100の~」というのが具体的にいつを示すのかは不明ながら、ズーム化について触れていることから、ズームコンパクトカメラが販売された当初と考えられる。つまり、80年代半ばから後半のことを示すと考えてよいだろう。 次に2001年の富士フイルムの技報では『1989年に発売した「スーパーHG400」は常用フィルムとして十分な画質を有するレベルに到達し、ISO400のカラーネガフィルムによる手ぶれ防止、ピンぼけ防止などの撮影成功率向上のメリットをユーザーに訴求した。このフィルムの登場が、常用フィルム感度のISO100から400への移行のターニングポイントとなり、ISO400比率は1999年には135フォーマットで50%を超え、APSで45%に至っている』としている。[出典:須賀陽一、相田俊一、石井善雄、久米裕二、井駒秀人、安藤一人,フジカラー「ズームマスター800」の開発,富士フイルム研究報告書No.46,2001,P9]

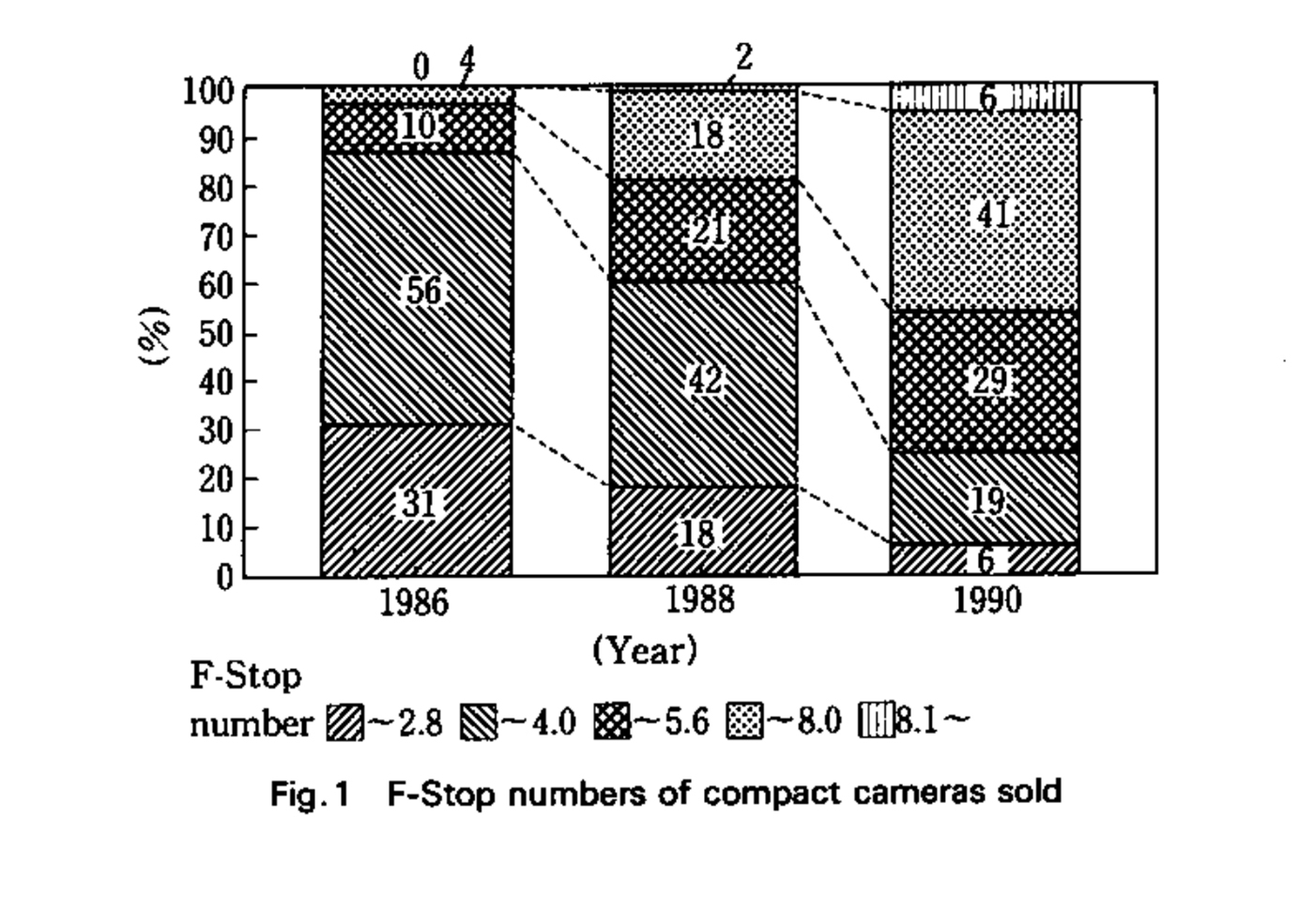

また、この富士フイルムスーパーHG400の発売に対抗するように発売されたコニカカラーSuperDD 400の技報においては『カメラの変化に伴いレンズの開放F値が大きくなりレンズが暗くなってきている。最近のデータも含めてFig.1に一例を示す。このグラフは各年の日本カメラショーのカタログに記載されているレンズシャッターカメラをレンズの開放F値で分類し、全体に占める割合で表したものである。年ごとに非常な勢いで開放F値の大きいレンズを持つカメラが増えている』[[出典:嶋崎博、岩室正雄、江崎敦雄,コニカカラーSuper DD400の開発,コニカテクノロジーレポート1991,1991,P29]としている。

コニカの技報より・年代別コンパクトカメラのF値の分布図

図の通り、1986,1988,1990という2年刻みではあるが、これは概ね単焦点ないし二焦点からズーム(2倍ズーム機とブリッジ)への流れと読み替えてもよいだろう。これを見ても全体的にコンパクトカメラのレンズが暗くなっていったことは明らかである。

そして、フィルムの感度別シェアについては下記のような資料もある。下記の資料はいわゆる日米フィルム問題の際1995年に富士フイルム側から反証として提出された資料である。この文中ではコダック側への反証の一つとして、先の資料の中間の年代となる1993年の感度別シェアが挙げられているのである。

『高感度のISO 400フィルム(ISO 100/ISO 200のフィルムより単価が高い)の構成割合が日本においては米国よりも高い。具体的にいえば、上記の比較を行った1993年において、日本におけるISO 400フィルムの販売数量は日本のカラーフィルム全体の43.4%に達しているのに対し、米国では16.4%である』また、別の部分では『コダックがその比較において用いた日本の価格は、前述のように、ISO 100単品のみを調査対象としており、この製品タイプは、日本市場の約34%をカバーしているに過ぎない』[出典:米国通商法301条/WTOフィルム問題関連リリース コダックの日米価格差の主張に対する富士フイルムの見解,https://www.fujifilm.com/jp/ja/wto/03,1995]とある。前者は1993年、後者のデータは1993年から1994年にかけてのデータのようだが、一年違いであればざっくりとした流れを掴むには十分だろう。つまり、大まかに言って94年頃の日本の感度別フィルムシェアはISO100が35%弱、ISO400が45%弱というわけで、この二つだけで80%を占めていたわけである。そして、この時点で既に市場のボリュームはISO100<ISO400だったということになる。これらの四つの資料をつなぎ合わせると、下記のような結論が導き出せる。

[ 結論 ]

・1986年の時点では、ズーム化・二焦点化の最中にあり、市場の80%以上は開放F値4までの比較的明るいレンズを搭載するカメラが多かった(1988年・コニカ技報)

・1988年になるとF4より暗い機種が30%を超え、1990年の時点では7割を占めるほどになった(1991年コニカ技報)

・一方で、ISO400のカラーネガフィルム自体は古くから存在していたものの、1980年代半ばから後半の時点(ズームコンパクトカメラ黎明期)での市場シェアはISO100のものが8割近かった(技術の系統化調査)

・しかし、1989年の富士フイルムスーパーHG400が切っ掛けとなり、常用フィルム感度はISO400へ移行し、同フィルム発売から10年後の1999年の時点ではほぼ半数がISO400となっている(2001年富士フイルム技報)

・また、前述の資料で触れていない期間である1993-1994年頃の時点で、既にISO400の販売数量がISO100を超えており、この時点でフィルムの主流はISO400側にあったと言ってよい(1995年富士フイルムWTO資料)

というわけで、ごく初期(1980年代末)のブリッジカメラを含むズームコンパクトカメラが、筐体サイズの増大を許容してまである程度のラインでレンズの明るさに線を引いていたように見えるのは、やはりこの当時の「ISO400フィルム自体は市場に存在するが、常用フィルムとしてはISO100がほとんど」という状況を反映してのことだろう。しかし、そうは言ってもISO100ではギリギリだったのも事実であり、ISO400の常用化が強く求められることになった。これにフィルムメーカー側も応えたことで90年代初頭には日本におけるフィルムの主流はISO400へと移行したとみて良いだろう。こうして多少余裕が出来たわけだが、その余裕をもってズームコンパクトカメラは更に小型化(≒レンズの小口径化)へと突き進んでいった……というわけである。そういう意味では、やはりこの時期のブリッジカメラを含むズームコンパクトカメラの伸長はフィルムの進化の尻を叩く形で進んでいたと言えるだろう。

もちろん、これは日本に限った事情であり、例えば先の富士フイルムのWTO資料では『米国において、ISO 100フィルムの占める割合は26.9%である』『米国において、ISO 100と400の占める割合は43.3%である』『米国で主力の感度であるISO 200は、米国ではその占める割合は52.8%だが、日本ではわずか1.2%しかない』[出典:米国通商法301条/WTOフィルム問題関連リリース コダックの日米価格差の主張に対する富士フイルムの見解,https://www.fujifilm.com/jp/ja/wto/03,1995,2021年12月11日閲覧]というくだりがあるので、米国においてはISO100が26.9%、ISO200が52.8%、ISO400が16.4%ということになる(1993-1994年のデータ)。こうなると、筆者が上記で仮説として挙げたISO400フィルムの普及がズームコンパクトカメラの前提たり得た、という論も世界的に見ると微妙ということになってしまう。もっとも、ISO200が主力であるということは、当たり前だがISO100に対しては1段分感度が高く、逆に言えばISO400に対しては1段分感度が低いだけである。米国であっても少なくともISO100が主流だった時代よりは暗いレンズに優しい時代だったと言い切っても間違いではないだろう。本項では(流石に世界レベルでどのようなカメラやフィルムが売れていたのかまでは手に余る為)あくまでも国内市場で起きていたカメラとフィルムの動向に絞って話を進めることとする。

というわけで話は再び国内のフィルムの話に戻る。この時期のフィルム技術、それも高感度化を語る上で欠かせないもう一つのトピックが写ルンですに代表されるレンズ付きフィルムの存在である。レンズ付きフィルムはその特性からフィルム高感度化の恩恵を受けやすく、ある意味ではズームコンパクトカメラ以上に高感度化が求められていた。ピント合わせ不要を実現する為にレンズが暗く、またオーバー側に強いネガフィルムのラティチュードを最大限に活用して撮影するというレンズ付きフィルムの特性を考えると、こうしたレンズ付きフィルムへ高感度フィルムを導入するメリットは大きかったのである。

さて、先のコニカの資料にある通り、ISO400に関しては各社ともズームコンパクトカメラでの利用を想定していたフシがあるわけだが、更に高感度となるISO800や1600に関しては、必ずしもズームコンパクトカメラのためのものではなかったようだ。例えば富士フイルムではまず写ルンですの為にISO800の高感度フィルムが開発され、その後に単品フィルム(写ルンですスーパー800→スーパーG800)として投入されるという逆転現象が起きていた。またこれ以降のレンズ付きフィルムはISO800~1600といった高感度モデルが次々投入され、スタンダードになっていった。

しかし、このような高感度フィルムがレンズ付きフィルムにおいてはスタンダードの座に上り詰めたのに対して、フィルム単品として見てみると実は全然普及しておらず、人々の常用フィルムにはなっていなかった。先の富士フイルムの資料では1999年の時点でもISO800やそれ以上の高感度フィルムのシェアはわずか数パーセントである。もちろん、各社共にズームにはISO800以上の高感度フィルムがオススメというのに変わりはなく、それはこの時期の高感度フィルムが「富士フイルムスペリアズームマスター800(2000年)」だとか「コニカ ニューセンチュリア800ズームスーパー(2000年)」といったように、品名にズームの文字を入れていたことからも伺える。ただ実際のところほとんどの消費者は流通量が多くその分廉価なISO400フィルムを主に使用していたようである。

しかし、少なくとも日本においてはISO400フィルムが常用フィルムとして確固たる立場を築いていたことから、レンズを暗くしても平気だと判断したカメラメーカー側の動きは止まることがなかった。特にフィルムカメラとしても末期となる90年代末から00年代前半には今では信じられないようなレンズを搭載したコンパクトカメラがいくつも登場している。

そんなズーム競争の果てにあるカメラとして知られるのが、ペンタックスから1998年に発売されたESPIO200である。このカメラはその名の通り「200mmまでのズーム」を搭載しており、コンパクトカメラとしては最も望遠側に振ったスペックのカメラだった。

ズームコンパクトの盟主でもあったペンタックスのある意味極北 ESPIO200

そのレンズスペックは48-200mm F5.1-13というものだ。ワイド端が50mmをかろうじて割り込んでいることで一般撮影用のカメラの顔をしているが、しかしこのスペックは明らかにテレ側偏重である。ちなみに同社ではもう少し望遠側の大人しい機種として2001年発売のESPIO170SLがあり、こちらは38-170mm F5.6-12.8とまだ理解出来る(?)スペックである。

ESPIO200はこのような無茶なスペックのレンズを収めていながらも、その仕様の割には筐体はコンパクトカメラ然としたものであった。もちろん収めきれないレンズ分の突出はあるのだが、本書で言及した中で言えば例えばアイボーグよりもコンパクトだったりする。生まれた時代が10年近く違うとはいえ、コンパクトカメラはここまで来たし、ここまで行ってしまったのだ。

このように内に秘めたスペックはとんでもないが、実物を見ると少し分厚いだけの至って普通のコンパクトカメラである。しかし、流石にこのワイド側48mmというスペックはやりすぎだったのか、各社ともここに追従することはなく、これ以降の高倍率ズームコンパクトカメラの主戦場はワイド端38mm程度を死守しつつテレ端150~180mmというところに落ち着いたようである。いずれにせよ、コンパクトカメラ末期モデルのズーム倍率は4倍超も珍しくなかったのだが、どのモデルもかつてのブリッジカメラのような体躯のものはなかった。

結局、振り返ってみればブリッジカメラというのは過渡期の象徴のようなカメラであったと言える。コンパクトカメラと一眼レフの間の市場が存在し有望だということは誰もが考えていたのだが、当時の技術でその市場を満たすカメラを作るとなればそれこそ何通りもの解があった。だからこそ各社から外観も方式もバラバラなカメラが生み出されることになったのである。それまでの一般的なカメラのスタイルから外れたそれらは、時に変なカメラとも呼ばれることにもなったが、様々な試行錯誤の末、真剣に考えられて生まれたものであった。

しかしそうした試行錯誤の果てに段々コンパクトカメラの方へと近付いていった結果、最終的には普通の形のまま三倍ズームを達成した新世代のコンパクトカメラに居場所を奪われることになった。そしてこれ以降、フィルムの時代が終わるまでトレンドが変なカメラに戻ることもなかった。フィルムコンパクトカメラはレンズの明るさを犠牲にしてでも普通の形のまま発展を続け、そしてそのまま終わっていったのである。

つまりブリッジカメラはフィルムカメラの歴史の中でほんの一瞬の輝きだけを残し、まさに時代の徒花になって消えてしまったわけだが、しかしそんなカメラのことをたまに思い出しては写真機の進化に思いを馳せるというのも良いのではないかと思うのである。同じような目的のために各社が切磋琢磨し、その結果様々な仕組みのカメラが生まれたのは間違いないし、ある意味で最も時代とユーザーのニーズに翻弄されたカメラ達かもしれないのだから。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント