コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

『ブリッジカメラ』……この呼び名が通じる人はもしかしたら、既にあまり多くはないのかもしれない。ある属性のカメラとカメラの間に存在する、その中間的属性を持ったカメラのことである。これらはあたかも二つの異なる属性の間に橋を架けるような成り立ちであったため、これを指して「ブリッジ」カメラと呼ばれるようになった。

前回までにブリッジカメラの概要は説明したため、今回からはいよいよ各メーカー別の動きについて述べていくこととする。そもそもブリッジカメラはいつ、どこから始まったのだろうか? 「最初の一機種目」はなんだったのだろうか? この問いに対する答えは概ね1987年の京セラサムライからというのが定説になっている。

実際、本稿が定義するブリッジカメラの条件である「高倍率のズーム」も「珍奇な形」もいずれも満たしているためこの機種がブリッジカメラであることは疑いようがない。ただし、その後のブリッジカメラと呼ばれる他のカメラと比較してみると、このカメラにはサムライ独自の仕様というのがとても多い──すなわち、今にして思えばサムライはブリッジカメラというよりは、サムライという独立したカテゴリなのではないか──とも言えるほど、独創的な仕様のカメラであり、そのためか玄人筋からの評価も高かった。

京セラ サムライ(1987年)

京セラ サムライ(1987年)

例えばサムライは1988年度のカメラグランプリ大賞を受賞しているのだが、これはカメラグランプリ全体から見ても非常に特異なものであった。何故ならカメラグランプリを選定しているのはいわゆるカメラメディアや業界関係者であり、必然的に受賞機はマニア層が好むレンズ交換式や高級機に偏るからである。実際サムライ以降を含めても非レンズ交換式カメラはいわゆる高級コンパクトが二機種あるのみでそれ以外は全てレンズ交換式カメラが大賞を受賞している。要するにこの賞はカメラマニアの目線に大きく偏ったものだとも言えるのだが、そうした中でただ一台サムライだけが普及価格帯のコンパクトカメラとして大賞を受賞しているのだ。

※サムライ以降非レンズ交換式の大賞受賞は1996年のミノルタ TC-1と2013年のソニー RX1のみで両者はいずれも高級コンパクトに属する。

また1988年度というのは各社AF一眼レフのラインナップがより華やかになっていった時期とも重なっている。この前後の受賞機を見ても各社のフラッグシップや最量販を担う中級機がズラズラと名を連ねているのだから、それらを打ち破ってのサムライの受賞は快挙と言うほかない。また、同時期にはサブの賞としてカメラ記者クラブ賞という賞が別個に存在し、コンパクトカメラについてはそちらで選定されていたという事情もある。このような状況にも関わらず大賞を射止めたのだから、サムライには同時期の一眼レフカメラが霞むほどのインパクトがあったのだろう。

さて、前回「ブリッジカメラに本腰を入れざるを得なかったメーカーはAF一眼レフに出遅れたメーカーである」としたが、この時点での京セラはAF一眼レフメーカーとしてもある程度の地位を保っていた。1985年のαショックの後、1986年末には230AFを投入しており、翌1987年には廉価版として210AF及び200AFも投入している。サムライが登場した1987年当時で言えば未だキヤノンEOSシステムの登場以前であり、この時期の盟主たるαシステムもまだ第一世代、キヤノン以外の各社からAF一眼レフのプレーヤーが一通り揃ったという段階であった。AF一眼レフ市場は未だに混沌としていたが、当時の京セラAF機はまずまずの滑り出しを見せていたのもまた事実である。つまりサムライが登場した時点では京セラもAF一眼レフ戦線に食らい付いて一定の存在感を示していたのである。

ただ、あくまでも当時の京セラ一眼レフのメインというかイメージリーダーはコンタックス系であり、それにも関わらずこの時期AFのヤシカ/コンタックスマウントのカメラは登場することがなかった。京セラブランドで展開するAF一眼レフについては廉価機に徹したこと、またマウントアダプターが存在しているとはいえ完全新規マウントであり、他社のように後継マウントと位置付けることもしなかったので既存コンタックスユーザーからの乗り換えも成立せず、結果として他のAF一眼レフに対しての明確なウリもアピール出来なかったことからこれ以降は段々と印象が薄くなっていき、最終的にはコンタックス系よりも先に消滅した。以上から、現在では京セラのAF一眼レフが成功したとは見なされていない。

とはいえ、そのような状況からかサムライは仕組みの上からは「AF一眼レフ」と言ってもいいカメラなのだが、一方で一般的に言われるところのAF一眼レフとは食い合わないような仕様のカメラになっていた。この後解説する他社に見られるような「単なるレンズ固定式のAF一眼レフ」にはなっていないのである。これはこの時期の京セラAF機に未だそれなりの将来性があったことと無関係でもないのだろう。

そんなサムライは1987年11月に初代モデルが発売された。当時の定価は59,800円と、コンパクトカメラとしてはかなり高く、AF一眼レフに比べれば安いというまさしく両者の中間のカメラだった。これもブリッジカメラらしい立ち位置である。ちなみにこの時期の同社のAF一眼レフである200AFはボディのみなら56,000円のプライスタグを付けていた。実際はさらにこれにレンズが必要になるとはいえ、思ったよりも価格差が小さいなというのが筆者の率直な感想である。

さて、サムライの特異な点といえばその縦型のフォルムとハーフサイズというフォーマット、そして3倍ズームレンズの搭載である。実のところこれらの要素は相互に影響し合っており、だからこそあの形になったと言える。

特異な縦型フォルム ※ジャンクで入手した為電池蓋が欠品している

特異な縦型フォルム ※ジャンクで入手した為電池蓋が欠品している

他のブリッジカメラと比較した際にサムライの最も特異な点はハーフサイズというフォーマットの採用だろう。そもそもハーフサイズのカメラが一般的にはオリンパスペンやリコーオートハーフに代表されることからも分かる通り、その全盛というのは60-70年代のことであった。もちろん80年代にもコニカ レコーダー(1984年)や富士フイルムフジカツイング(1985年)によって散発的にリバイバルされたものの、これらはペンやオートハーフほどの大ヒットには至らず、1987年時点ではやや特殊なフォーマットであったと言って良いだろう。

ただ、80年代に現れたハーフサイズカメラ達はサムライに先駆けて「フィルム縦送りによる横画面化」を実現していた。ハーフサイズは35mm判フィルムのコマを半分にする都合上、35mm判フィルムの幅側が長辺となる。このことから普通のカメラ同様にフィルムを横送りにすると縦画面が基本になってしまうのだ。実際、ペンやオートハーフはもちろん、それらと同時期のハーフカメラは横送り縦画面のカメラが大半である。もちろんヤシカ ラピードやキヤノン ダイアル35のように横画面に挑んだカメラも存在したが、当時は全体としては少数派であった。しかし、そうしたハーフカメラのブームも去り、横長画面のカメラがすっかり行き渡った1980年代においては、たとえハーフサイズのカメラといえども普通に構えたときに横長画面になるということは必須だったということなのだろう。

そして80年代に登場した縦送りのハーフサイズカメラという括りで話を進めていくと、レコーダー・ツイング・サムライはそれぞれ「単焦点機」「二焦点機」「ズーム機」というコンパクトカメラの進化の流れをなぞった組み合わせでもある。レコーダーやツイングはサムライよりも小型で形状も比較的普通のカメラに近かった(実焦点距離が短い為薄型のボディを実現していた)が、ズームレンズは搭載していなかった。そして逆説的ではあるが、サムライは3倍という当時としては高倍率のズームレンズを搭載するが故に普通の形状を取れなかったのである。

というのも、CAPA88年1月号に掲載された同社開発陣へのインタビューを見るとなかなか興味深い経緯で開発されたことが示されている。まず、最初にあったのはコンパクトカメラユーザーに要望の高かった「3倍ズームの搭載」であり、ハーフサイズというフォーマットが先にあったというわけではなかったらしい。そのため、当初は通常のコンパクトカメラや一眼レフにズームレンズを付けたT型のカメラを検討していたという。

しかしこれは当時の一眼レフとあまり変わらない形状やサイズになってしまうことが判明し、更にその中でも一眼レフ式のファインダーの搭載に拘ったため、紆余曲折を経て現在の原型が完成したとしている。とはいえこの原型機の時点ではフィルムフォーマットはまだ35mmフルサイズのままだったらしく、この段階でようやく『35mmフルサイズだと、どうしてもひょろ長い形になってしまいます。そこでシネフォーマット(ハーフ判)に踏み切っていったのです』とある。この記述からすれば、サムライの一番の特徴であるハーフサイズの採用は後から決まったということになる。

そんなわけで、見た目はこの上なく斬新でフルオートのAF付き3倍ズームカメラながら、サムライの機構面を個別に見ていくと、遙か昔に滅びて久しいはずだった「レンズシャッター一眼レフ」であり「ハーフサイズ」なのである。このカメラが一般に大ヒットしたのみならず、先の通りカメラグランプリ大賞を受賞したりと、いわゆるカメラオタク的な目線から見ても好評だったのはこの二面性があるからかもしれない。

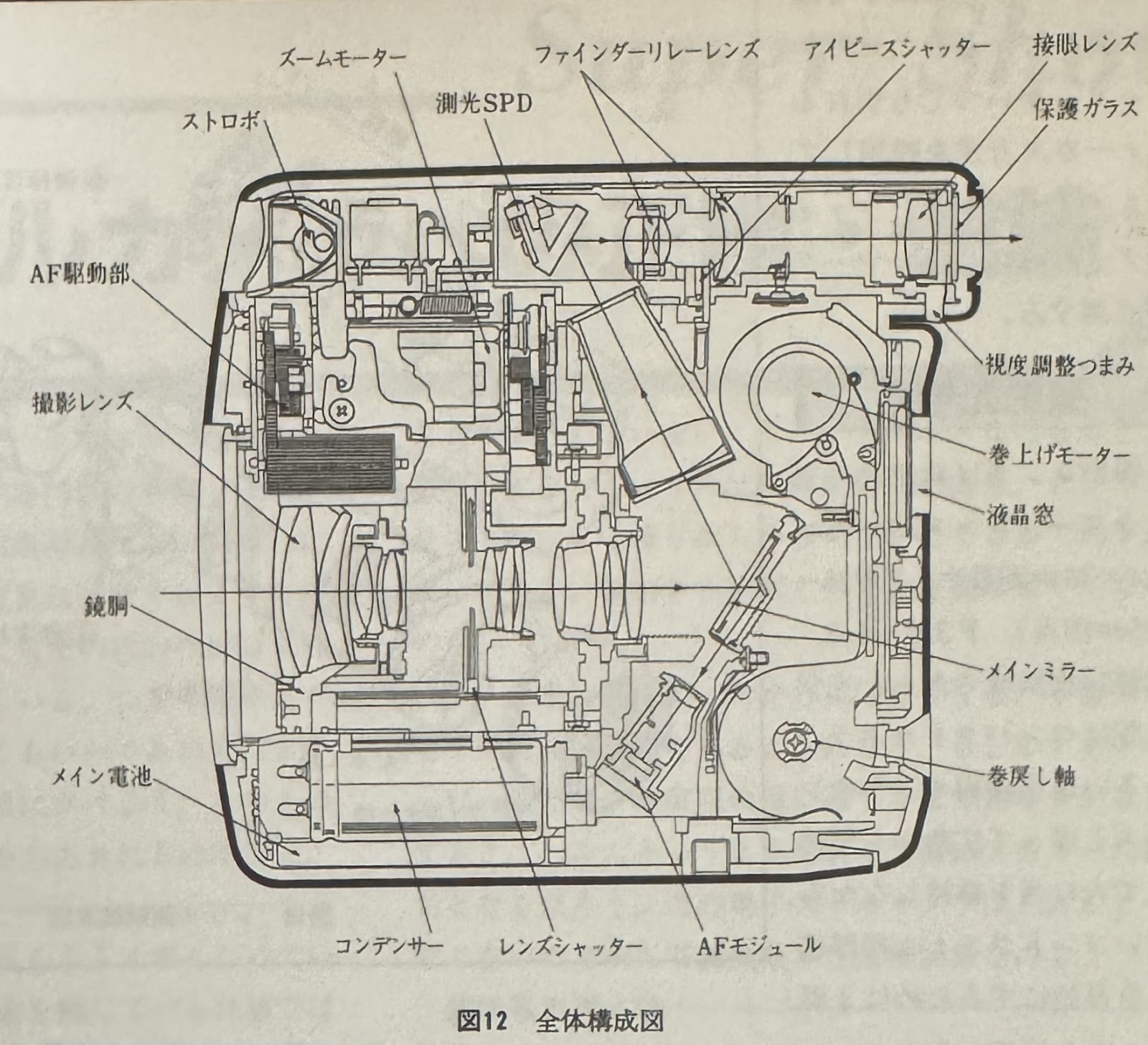

このカメラはある意味で二階建て構造となっており、一階部分にあるレンズから入った光を二階にあるファインダー光学系へ導いており、このファインダーは一般的な一眼レフで使用するペンタプリズムの代わりに空中像をリレーレンズで観察するという形になっている。このため、普通の一眼レフとは厳密に言うと方式が違うのだが、一方で一眼レフ式ファインダーの「覗いた状態≒写る状態」という利点は保たれている。これは特に高倍率ズームレンズを搭載したカメラにおいては構図とピントがこれまでのコンパクトカメラ以上に重要になってくることからも大きな利点である。余談だが、サムライは次の世代からZシリーズを名乗り始めるのだが、このZというのはおそらくこの光路がZ型をしていることから名付けられたのではないかと思う。

Z型の光路を描く断面図。フィルムも縦送りとなっている 出典:写真工業 1988年2月号 P87

Z型の光路を描く断面図。フィルムも縦送りとなっている 出典:写真工業 1988年2月号 P87

レンズについては25-75mm F3.5-4.3(換算35-105mm相当)の三倍ズームレンズが収められている。ハーフサイズのためレンズ自体のサイズはある程度押さえ込まれているのだが、それでもレンズの占める存在感は相当なものである。ただし、このレンズサイズについては後述する明るさから来ているものと思われる。なおAF方式は一眼レフ譲りのTTL位相差方式、シャッターはレンズシャッター式である。

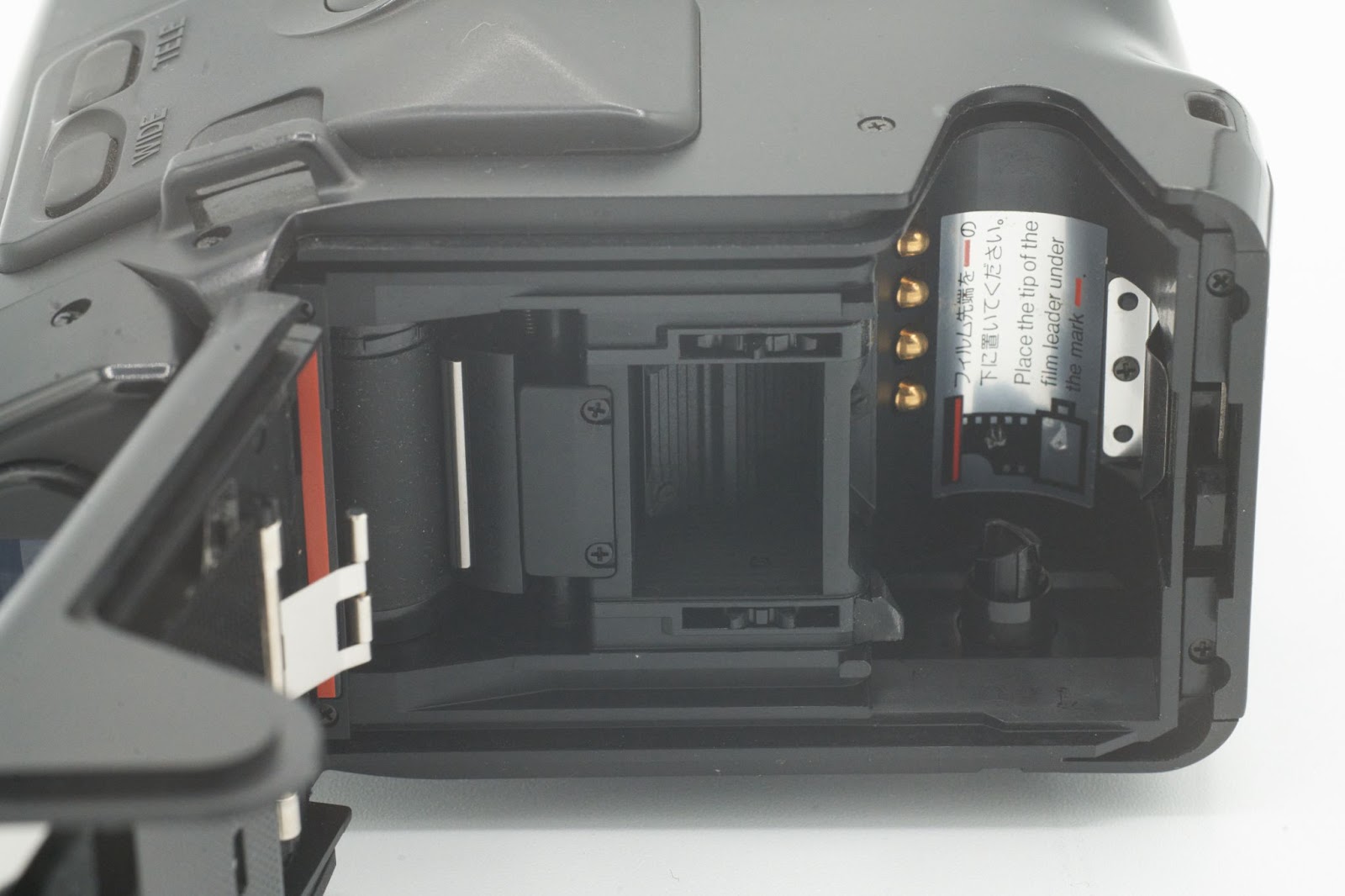

レンズシャッターの為ミラーの裏面がそのまま見える。またフィルムゲートもハーフサイズ

レンズシャッターの為ミラーの裏面がそのまま見える。またフィルムゲートもハーフサイズ

サムライのカメラとしての仕組みをまとめると「ハーフサイズ・一眼レフ式ファインダー搭載・3倍ズーム・レンズシャッター・TTL位相差式AFカメラ」ということになる。こうした機構面での違いについては今後登場する他の機種と比較することで新たな発見もあるだろう。

なお、サムライはフィルムカメラとしては特異な片手撮りを推奨するカメラである。実はここにもハーフサイズを採用する理由があった。まず、カメラを片手で扱うとすればフルオートでなければならない。露出やピントを手動で操作する必要があると必然的にそれらを設定する為に両手が必要になるからである。そしてもちろん、片手で保持出来る程度に小型軽量でなくてはならない。ただ、こうした条件自体は当時の既存コンパクトカメラでもある程度実現出来ていた。しかしここにズームレンズを、それも高倍率のものを搭載するとなれば話は変わってくる。テレ側での手ブレの問題である。手ブレというのはつまるところ露光中カメラを保持出来なかったことによる失敗である。これは露光時間が長いほど、そして焦点距離が長いほど目立つようになる。

さて、ハーフサイズの場合はいわゆる35mmフルサイズ機に対して同等の明るさであれば光学系全体のサイズを小さくすることが出来る。逆に言えば、同等サイズであればより明るくすることが出来るとも言える。そして、この時期のブリッジカメラを並べてみると、実は初代サムライはズーム比のわりにテレ端が明るいのだ。レンズが明るいということはより速いシャッターが切れるわけで、つまりはテレ端で使っても手ブレに強いということになる。

実際に初代サムライの広告では「大口径ズームレンズ搭載」であるということをアピールしている。サムライがハーフサイズの割にそれほど小型に感じないのは、その分レンズを大口径に振ったからなのである。もっとも、同じサイズにプリントする場合はネガからの拡大率が高くなるのでトータルではこの利点は相殺されてしまうのかもしれないが……。

逆に言えば、35mmフルサイズ陣営はサイズに制約がある中で高倍率にするほどレンズはより暗くなるわけで、可能な限り両手でグリップさせた方が最終的な写真としての品質は高くなることが想像される。このため、他のブリッジカメラでは軽快な片手操作を実現しつつも、ズーム操作時にはなるべく両手でホールドさせるような形態を採っているものも多い。例えばズームに関するボタンをカメラ左手側に持ってくることで、望遠撮影をする場合は強制的に左手を添えるようにするわけだ。これは右手側で操作が完結する現代のデジタルカメラで育った世代からしたら異質な操作なわけだが、そこには一応根拠があったのではないか、というわけである。

なお、この初代サムライの成功によって、後継機も多数作られた。一年後の1988年12月にはズーム比を4倍に向上させたサムライ×4が、そして1989年には小型化を果たしたサムライZ及び廉価版のZ2が発売されている。Zシリーズにおいては新たな試みとして、左手用のLタイプが発売されたのも話題になった。世の中の左効きの割合から考えても左手専用カメラがそう沢山売れるようなものではないことは明らかなのだが、この時期の京セラとサムライにはそんなの関係ないとばかりの勢いがあったのだろう。そして35mm判フィルムをハーフサイズで使用するオリジナル仕様のサムライは、この1989年のZ2が最後となった。都合3年間に四機種を生み出してフィルムカメラのサムライは完結したのだ。

そして、最後までサムライのライバルとなる「ハーフサイズの」カメラは登場しなかった。ヒット作が生まれればすぐに同等製品が生まれるのはよくある話なのだが、ことサムライにおいては他社は二匹目のドジョウを狙わなかったのである。もちろん、35mmフルサイズのブリッジカメラは多数散在した為、実質的にはそれらがライバルだということになるのだが、ハーフサイズを採用したという点において、サムライはずっと独自の立ち位置を示し続けたのである。

おそらくは、ハーフサイズ+ズームという構成であれば(フィルムを縦送りしなければならないという都合上)形が似たようなものになってしまい、それであれば35mmフルサイズのメリットをアピールした方がよい……とかそういう判断だったのだとは思うが、結果としてハーフサイズというフォーマットはサムライにより一瞬盛り上がって、そしてこれが最後の盛り上がりとなり、そのまま終わってしまった。

とはいえ、2025年現在においては「最新」フィルムカメラであるペンタックス 17の登場により再度注目を浴びているフォーマットでもあるし、実際ハーフサイズがブームになっているのかサムライの中古相場も一時期に比べればずいぶん高騰している。ブリッジカメラのほとんどは未だにジャンク箱の常連であることを考えると、サムライはその独自性故にいち早くそこから抜け出たということかもしれない。ただ中古はレンズが曇っているものも多いのが難点である。

なお、京セラにとって金看板となったサムライという名はこれ以降も酷使されており、当時の京セラのビデオカメラ(このカメラは大柄で、いわゆる片手ムービースタイルではない)に採用されたかと思えば、以降も電子スチルカメラ、APSカメラ、デジタルカメラにおいてボディ形状と共にリバイバルされ、使い回されていったのだった。

もっとも、これらはヒット作たるサムライの外見を纏っていたものの何処か二番煎じの印象を受けるものであり、結局栄光の名を再度輝かせることは出来なかった。そしてカメラからも撤退した2000年代、このサムライという名前は京セラの太陽光システムのブランドネームとして、とうとうカメラとはまったく関係ないところに流用されてしまった。なお2025年現在においてはその太陽光システムの名前としても使用されていないようである。

■

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント