コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

『ブリッジカメラ』……この呼び名が通じる人はもしかしたら、既にあまり多くはないのかもしれない。ある属性のカメラとカメラの間に存在する、その中間的属性を持ったカメラのことである。これらはあたかも二つの異なる属性の間に橋を架けるような成り立ちであったため、これを指して「ブリッジ」カメラと呼ばれるようになった。

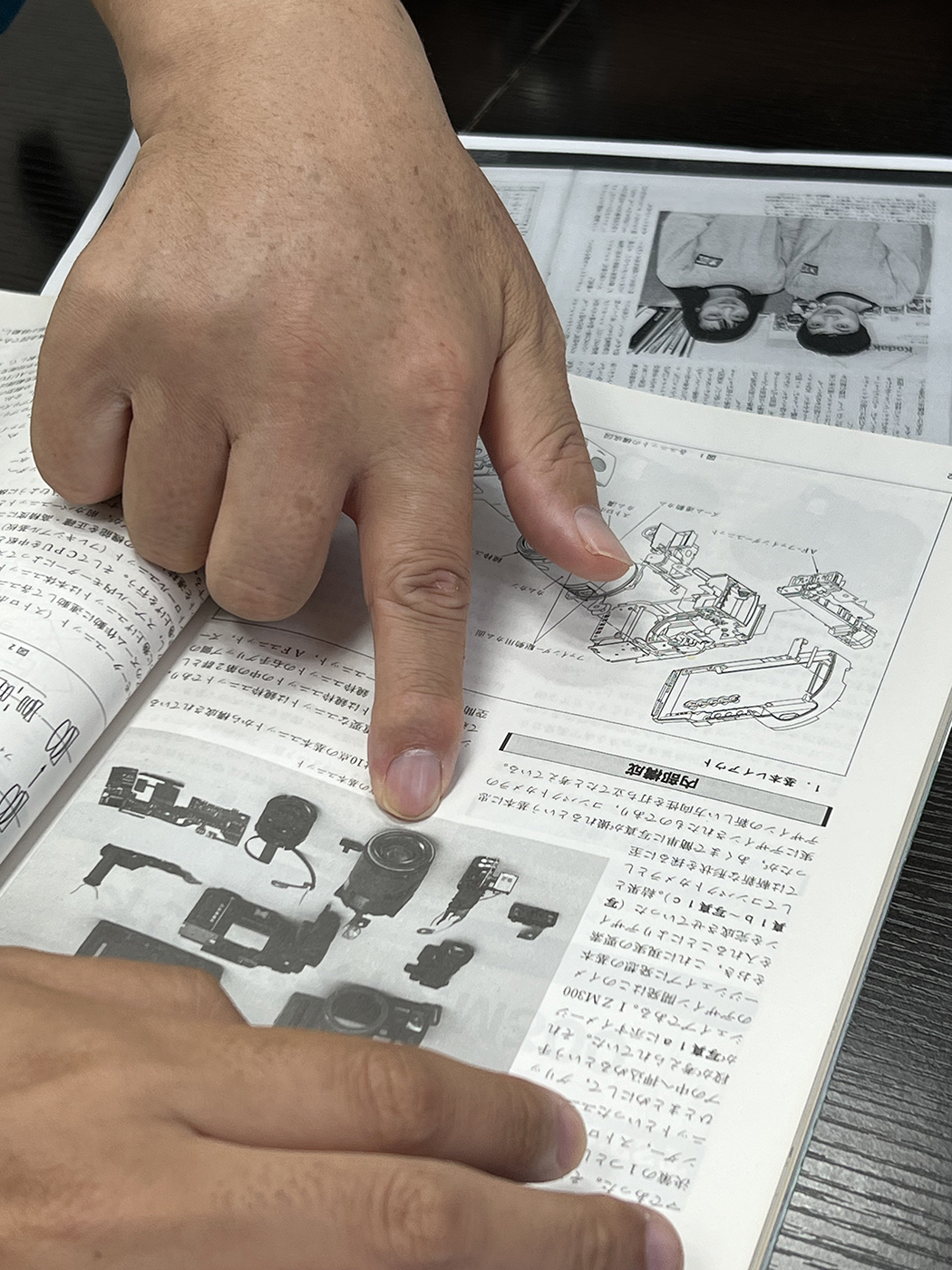

今回はブリッジカメラの関係者インタビューとして、元オリンパスの開発者である小笠原裕司氏へのインタビューをお届けする。ブリッジカメラが生まれるまでの経緯を当時の開発者の目線で語って頂いた。第二回の今回はIZM発売後の動きと、小笠原氏がIZM300以外に関わったカメラについて伺った。

[略歴]小笠原裕司(おがさわら・ゆうじ)

1957年愛知県生まれ。1981年オリンパス光学工業入社後、主にコンパクトカメラのメカニズムと電装設計に従事。1987年にスチルビデオカメラの開発に転じ、以降デジタルカメラ、HMD、ムービーカメラ等の開発、プロサポート・新宿ショールーム担当など幅広く担当し、退社後は星景写真家として活動している。

──IZM300は発売後に大きな反響を呼び、海外のカメラ賞を受賞するなどヒット商品となりました。

小笠原:先に言った通り自分は正確にはこのカメラの最後までは関わってはいないんです。当時電子スチルの開発者が足りないという話があって手を挙げたら、そっちが本業になってしまって……。ただ、当時は各社ビデオや電子スチルという次の市場に向けて動いてたので、そういう意味ではこのカメラにも(ビデオカメラ的なスタイリング等で)間接的に影響が現れたと言えるかもしれません。

──IZM300の電池はリチウム電池が採用されており、この時期になるとコンパクト・一眼レフ共にリチウム電池の採用例がだいぶ増えてきました。

小笠原:電動ズームと電動巻き上げが当たり前になったので、軽量でパワーのあるリチウム電池が一般的になりました。特に電動巻き上げはこの時代には普通になっていましたが、世界中のフィルムや環境でちゃんと動作するのかという検証をだいぶやった覚えがあります。

──ちなみに、ブリッジカメラという言葉が生まれるのはサムライやIZMの発売後になりますが、当時開発していた側としてはどういう位置付けで作り、なんと呼んでいたのでしょうか?

小笠原:次の世代のコンパクトだというようなアピールはしていましたがメーカー側から名前を付けていたという印象はありません。個人的にはMIRAI(リコー)が出たあたりからカメラマスコミ側からの呼び名としてブリッジと呼ばれ出したと感じています。

──サイズ面でコンパクトより大きく、AF一眼レフよりは小さくて中間だということからもブリッジという呼び名が出て来たようです。

小笠原:3倍ズームのためには繰り出しも長くなりますし、ある程度筐体の強度も確保する必要があります。そういう意味ではサイズはどうしても大きくなってしまいますね。また複雑なレンズ構成の為これまでのコンパクトカメラ以上の精度も求められたので、最初にレンズの設計が上がってきた時ボディ側の設計者は皆頭を抱えていた……というのを覚えています。

── 一眼レフのようなコストがかけられない中で、それでもレンズが売りのカメラなのでなんとか実現させなければならないわけですね。

小笠原:レンズ機構の面ではこの前後にムービーカメラでレンズユニットをシャフトで吊り下げて動かす方式が出てきたんですが、IZMの頃はまだそうなっていなくて通常の交換レンズのようにカム筒で駆動していたと思います。

──『テレ側100mm以上・倍率3倍』という目標を定めた途端に、これまでのコンパクトカメラでは問題にならなかったような部分まで課題になってきたわけですね。

小笠原:これまで出てきたレンズ構成やサイズの問題の他にも、AF精度を考えるとパッシブAFが必要でそうなると補助光も載せなきゃいけないし、必然的にサイズは大きくなってしまいます。とはいえ出自はコンパクトカメラだし、ターゲットはカラーネガを使うユーザーだからレンズをあまり暗くするわけにもいかない。当時はまだカラーネガはISO100がメインでしたからそこのバランスも取る必要がありました。

──この時期だとまだISO100が圧倒的で、ISO400のカラーネガが主流になるのは90年代半ばから後半にかけてです。ちなみにIZMのレンズスペックは38-105mm F4.5-6.0でコンパクトからすると少し暗いですね

小笠原:これも最初レンズ設計が上がってきた時に「こんなに暗いのにこんなに大きいの?」って皆で言ってたんですよ。当時のコンパクトの単焦点なんかF2.8やF3.5が当たり前でしたから。でも性能は凄いんですよって当時レンズ設計者が言ってたのは覚えてます。

──性能面でも明らかにコンパクトカメラの上を狙っていたということですね。

小笠原:ただ、この性能を実現する為には精度も必要だしコンパクトにそこまでやるの? って意見もありました。当時のコンパクトカメラもピンキリで、他社には輸出試験の規格値ギリギリみたいなものもあったくらいですから。AFコンパクトの初期の頃はMFコンパクトのレンズ構成をそのまま転用していたんですが、当時はまだAFのステップ数も少ないのでピントが合ってればよく写るけど、ピントを外すと目立ってしまうという問題があったんですね。なのでオートフォーカスが一般的になるとそういう部分にも配慮して少しズレても許容出来るような特性に変えたりして。解像度を多少犠牲にしてもコントラストを上げて、プロではないユーザーが使ってL判にプリントした時に良く見える写真ができると。そういう風に変わっていったように感じますね。そこからするとIZM300はそれらよりも上位のカメラでした。

──IZM300で始まったIZMシリーズですが、いわゆるブリッジカメラではない形状のモデルも出ていて、ブリッジだけのシリーズというわけではありませんでした。

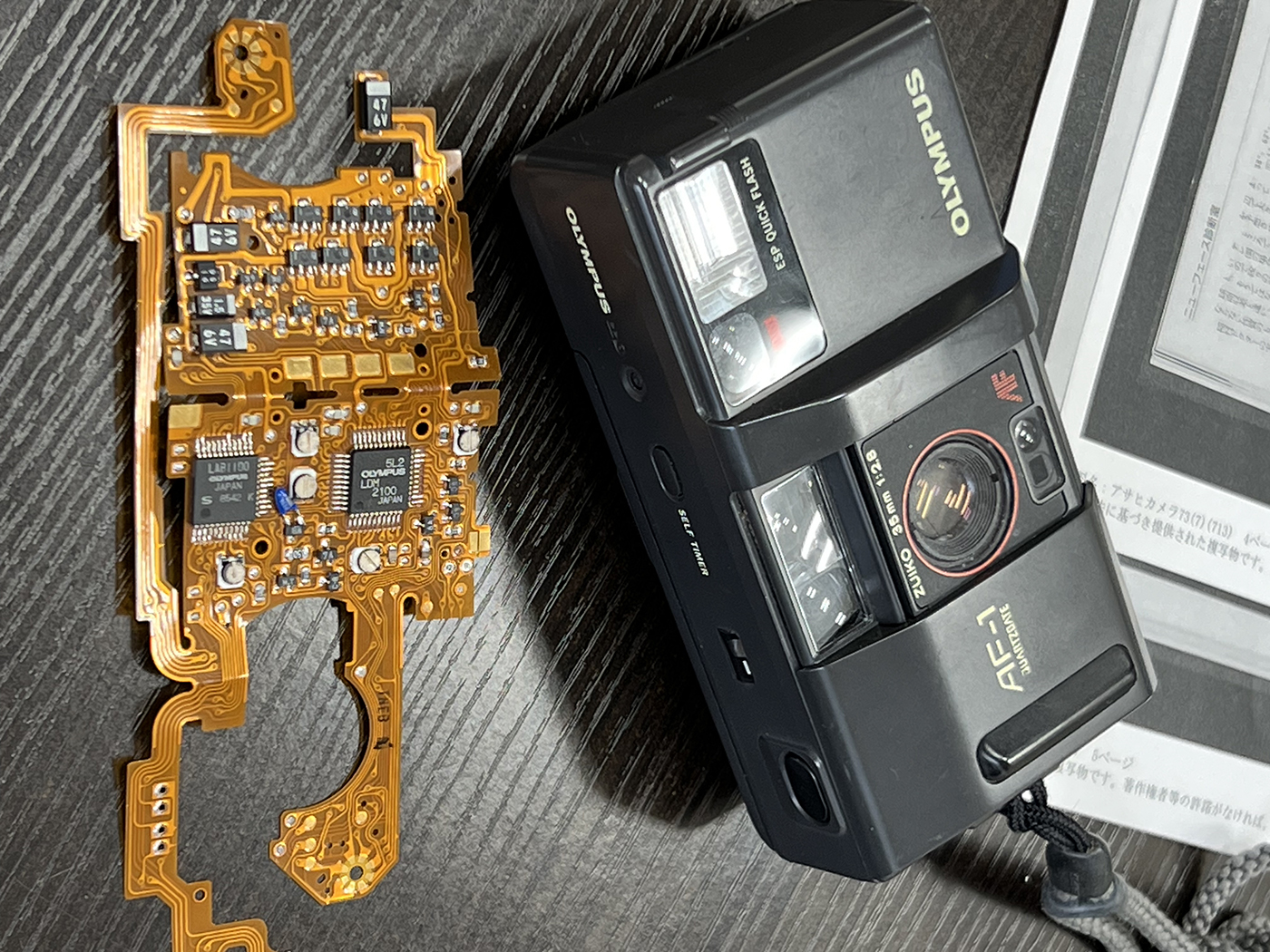

オリンパスAF-1(1986年)

小笠原:それまではピカソシリーズがメインだったのですが、フラッシュ内蔵ということで命名されたピカソの名前が(内蔵が当たり前になってしまって)そろそろ使えなくなってきたので、コンパクトの新シリーズ・上位機種としてIZMを立ち上げたということのようです。当時TRIPとかもありましたがそちらは大衆機という位置付けでしたから。

──IZMは欧州でカメラ賞を取るなどヒット作となりました。

小笠原:台数からいうとIZMは中ヒットくらいで、本当に売れたのは「ぬれてもピカソ」でした。これが当時のオリンパスで最も売れたAFコンパクトじゃないかと思います。自分が開発後期に短期間に深く関わって思い入れがあるのもこのモデルになりますね。この当時生活防水のコンパクトカメラはこれくらいしかなく、当時の我々がやりたいことを全部詰め込んだモデルになります。

──IZMの前段階としてぬれてもピカソの大ヒットがあるわけですね。先の話では、ぬれてもピカソは先代モデル(ピカソ)のトラブルを解決する機種という意味もあったとか……具体的にはどのようなことをして解決したんですか?

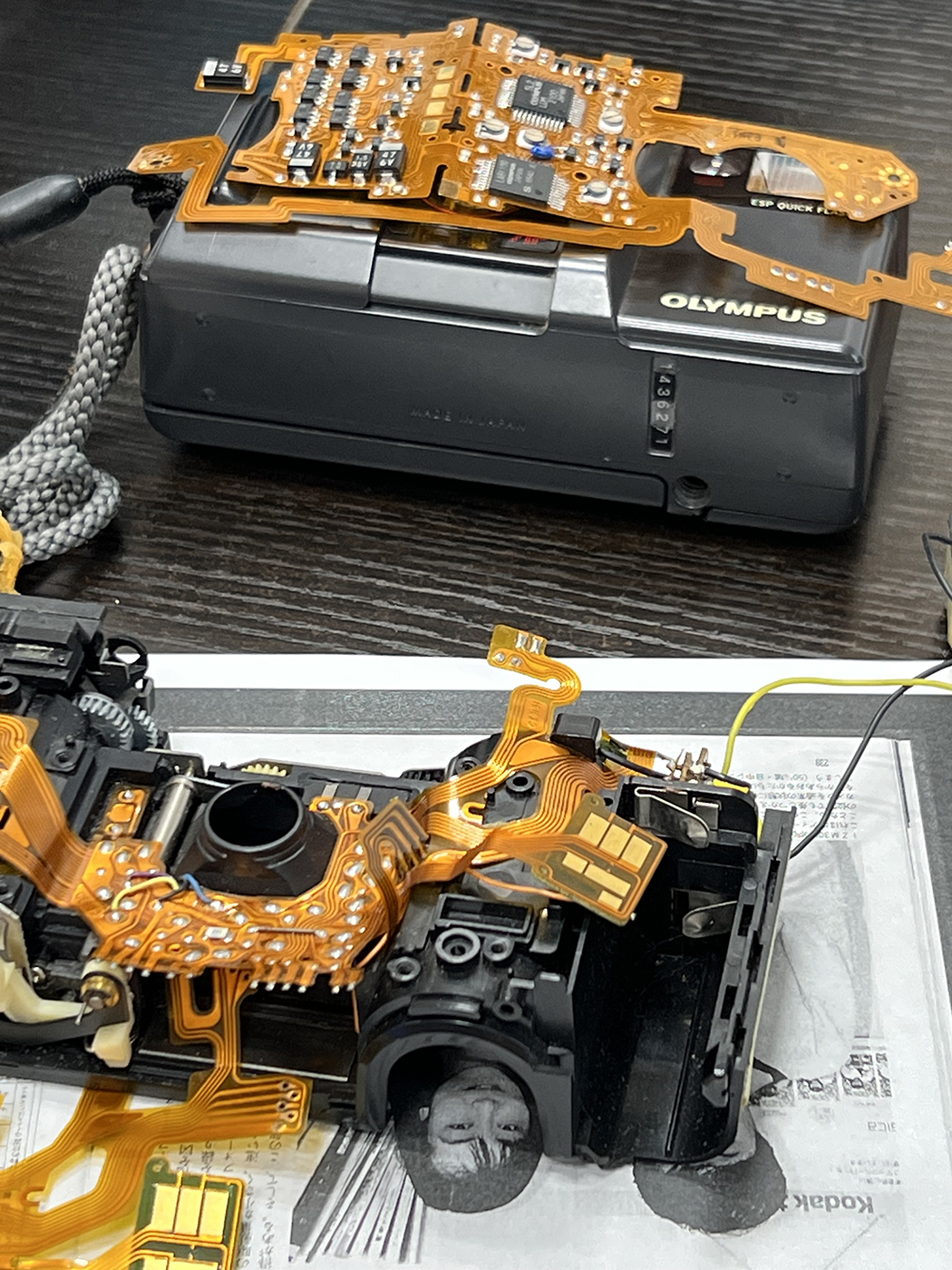

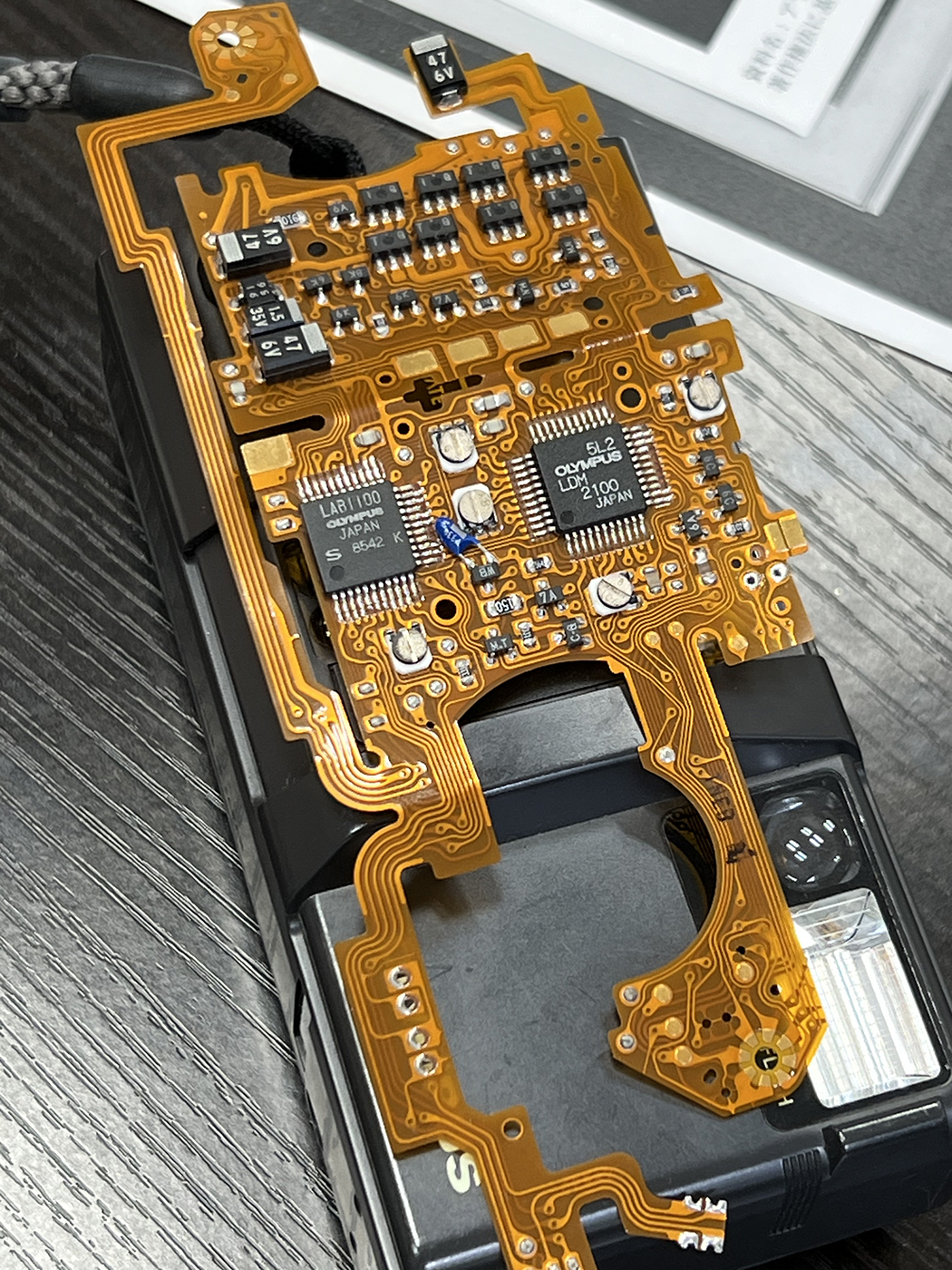

小笠原:前モデルは故障が多く、その信頼性の低さは手作業で半田付けする必要があるリード線を使った配線が多いことも原因だったので、それを大幅にフレキ(フレキシブル)基板化してリード線を減らして解決しています。当時の技術の集大成である『ぬれてもピカソ』は高機能化しているのでICを変更して部品も増えていて、普通なら小さなボディに入りきらなくなるのですが、フレキ基板を多層化して折り曲げて使うこととフレキ基板間のダイレクトコンタクト(ひまわりコネクタなどと呼称していました)などでスペース効率のアップとリード線の問題を一度に解決しました。本来ならコストを考えるとフレキ基板は片面しか許されないんですが、多層にすることで小型化と信頼性向上を同時にやりました。リード線が減ったので組み立てもしやすくなっています。これを作ってる時は、発売後に他社がこれを分解したら「なんだこれは!?」って思わせるような設計をしてやるんだと思ってましたね。

[筆者注:左側のフレキシブル基板上下に見える花びらのような部分がダイレクトコンタクト部 これにより一度に多数の接点を繋ぐことができる]

──なるほど。ぬれてもピカソは渾身の一作だったから見返りがあれば両面フレキも許されたというわけですね。一方でよりコスト削減を求められるようなモデルもあったのでは?

小笠原:コストの制約から単層フレキ基板しか使えないモデル、例えばピカソの後継機であるピカソスーパーはこの単層フレキ基板を折り曲げて、予め作っておいた切り欠きに差し込んで半田付けすると二層基板相当になるとかそんなこともやりました。コンパクトカメラは最初から店頭に並べる時の値段が決まっていて、この頃ならクォーツデートが付いて5万円を切るというのが目安だったのでいかに安く効率よく作るかというのが大切でした。なのでコストに厳しくて、ぬれてもピカソで多層フレキ基板を使う時もコストはだいぶ言われましたね。部品代が単層の倍以上するので。

|

|

[筆者注:フレキシブル基板は基板自体に柔軟性がある為内部構造に合わせて収めることが可能。また機械で部品を実装出来るため生産性や信頼性も向上する]

──先ほど他社を驚かせるような設計という話がありましたが、逆に当時の他社を見てこれはと思ったものはありますか?

小笠原:あるメーカーはまだ他のメーカーがリード線を一つ一つ半田付けしていた頃に、各ユニット間の接続にコネクターを使って信頼性を上げていました。その分サイズは犠牲になるんですが、信頼性は上がるのでこういうやり方もあるのかと感じましたね。逆にバラしたら全体がフレキにくるまれていてあんまりコスト気にしてないのでは……みたいなメーカーもありました。

──なるほど。この時代のコンパクトカメラだとスペックは一見横並びに見えますが、実は各メーカーごとの設計思想があったわけですね。そういう意味では、ピカソからぬれてもピカソの進化というのはユーザーからは見えづらいところで、実は大きく変わっているんだということで非常に興味深いです。

小笠原:最後にIZM絡みの裏話を一つしておくと、IZM300と330を見比べると実はこのフラッシュの配置が変わってます。この理由をご存じですか? 実は300ではレンズの光軸より下にフラッシュを置いてしまったので、発売後に下から照らされて陰が出来るってことで直したんですよ。330ではそこを直した代わりにAFセンサーの配置が縦になっています。当時はとにかくこのサイズに詰め込むのに必死だったんです。

──ありがとうございました。最後に当時や、カメラ開発を振り返って一言お願いします。

小笠原:設計者として時代の変化を感じながら仕事が出来たのは良かったのではないかと思います。今回はフィルムカメラの話がメインでしたが、この後電子スチルやヘッドマウントディスプレイ、4Kムービーカメラやもちろんデジタルカメラなど、時代に応じて様々な製品に関わることが出来ましたから。

|

|

―---------------------―---------------------

当連載ではブリッジカメラを振り返るだけではなく当時の関係者への聞き取りも実施したいと考えており、今回はオリンパスでIZM300の設計に携わった小笠原氏へのインタビューを実施した。

小笠原氏は元々コンパクトカメラを手がけていたということで、本インタビューの聞き取りによって改めて「コンパクトカメラ由来のブリッジカメラ」であるIZM300の位置付けを明確にすることが出来たのではないかと思う。そして当時のコンパクトカメラに課されたコストやサイズの制約の中で、いかにして良いモノを作るのかというエピソードも示唆に富んでおり、一般ユーザーが見えないところでの苦闘は大変興味深いものだった。

本インタビューで印象に残った「他社を驚かせるような設計をする」という言葉は設計者の気概を表した発言だが、我々が手にする製品一つ一つにもそのような水面下のバトルが繰り広げられているのである。時にはそうした背景に思いを馳せるというのもまた面白いのではないだろうか。

(終わり)

2025年4月20日(日)弊社PCT会議室にて。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント