コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

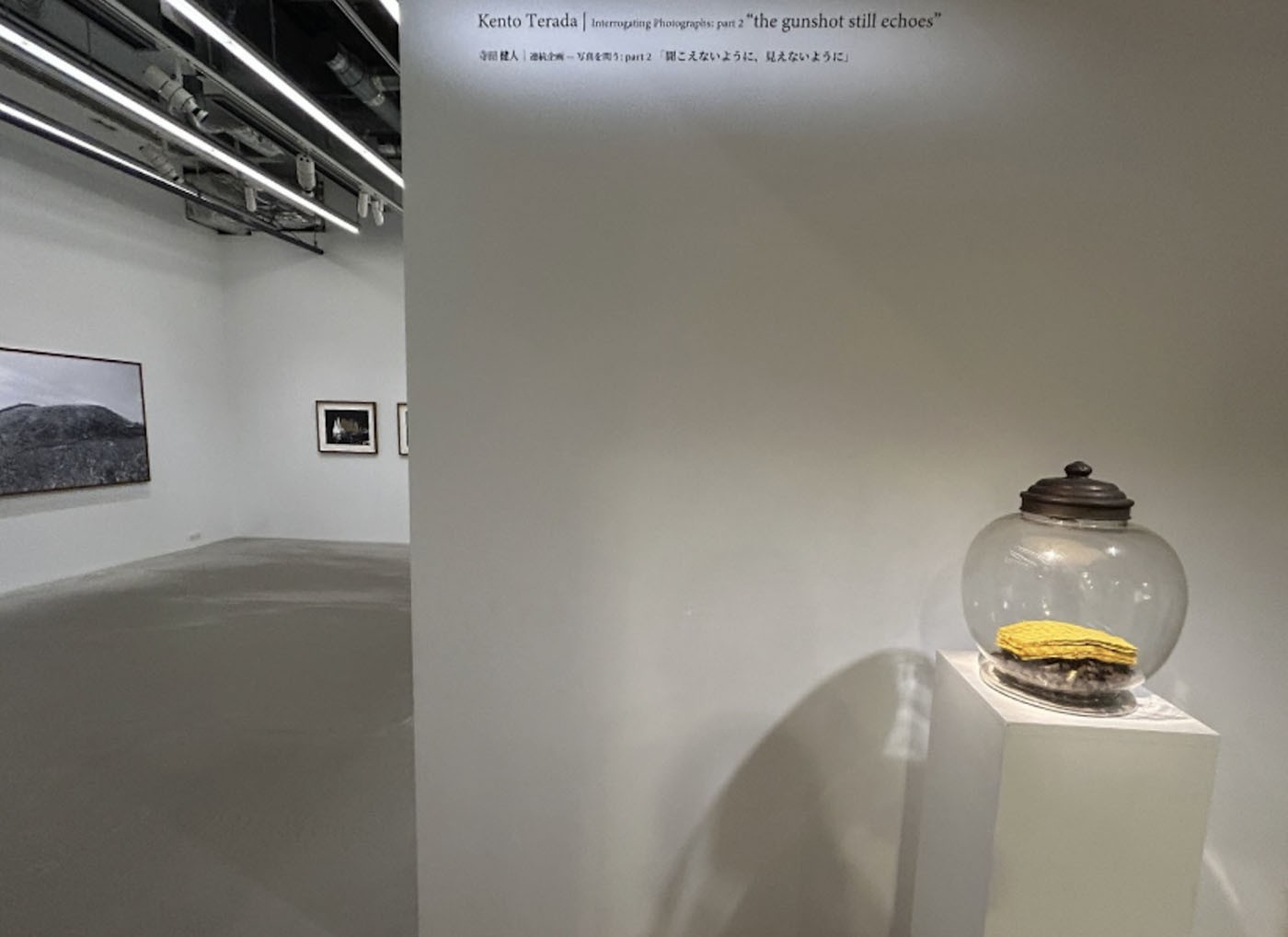

寺田健人「聞こえないように、見えないように」(YUMIKO CHIBA ASSOCIATES)より、金色の薬莢と黄色の冥銭が入る瓶

■寺田健人「聞こえないように、見えないように」

会期:2025/7/29〜9/20

YUMIKO CHIBA ASSOCIATES(東京都)

作家の在り方は時代によって変わる。令和の時代において、アーティストは誰もが触れたくない話題、葬りたいトピックを社会に提示しつづけ、鑑賞者に考えるきっかけを与えようとする。そして、大きな議論を呼び、社会を変えようとする。寺田健人もそういった現代的なアーティストの1人であると言えるだろう。

寺田健人の作品の中でこれまで一番興味深かったのは「想像上の妻と娘にケーキを買って帰る」だ。あえて理想的だと思える家族像の父役を作中で演じ、社会から無意識に求められる男性像をあぶり出した。今回の「聞こえないように、見えないように」は、過去の作品とは異なり、戦禍の沖縄を思い起こさせる。ひび割れを修復する金継ぎのような技術で戦争の痕跡を覆い隠す溶けた金色の薬莢が逆におぞましい。同時代の沖縄を拠点に活動する写真家・上原沙也加のように、沖縄をリゾート地として消費しに来る観光客が目にするような光景はない。寺田の見せる写真には誰も目を向けなくなった遺構が静かに佇むように写っている。

沖縄戦の痕跡が残る建物

美術家の労働環境改善や美大生へのギャラリーストーカー対策などにも取り組んでいる寺田は、単に「作品を残す」ことがアーティストではないと行動で示す。作品を通して過去を語る以上に、現状を変えていくことが作家の役割であると知っている。

■榎本八千代「20050810」

会期:2025/8/1〜8/11

ナオ・ナカムラ(東京都)

榎本八千代「20050810」(ナオ・ナカムラ)

私たちは毎日、新聞やテレビ、SNSで事故により不慮の死を遂げたニュースを目にする。ニュースはそれが何であろうが、一般の私たちにとっては一瞬しか触れない情報である。私はもしかしたら、無意識に作家の最愛の1人息子の不慮の事故を(当時は遠い地域から)新聞やテレビで目にしていたかもしれない。しかし、目にしていたとしても、私はそれを忘れ、遠い地域の誰かの出来事として思い出すことはなかった。それほど、ニュースと一般の読者の関係は遠い。誰かの身に起きた生涯を狂わすほどの出来事は、少し離れた人にとっては忘却の対象である。その明らかで残酷な事実を私はこの展覧会を通じて突きつけられた。

榎本の作品は彼女の家族がずっと向き合ってきた喪失による悲しみを背負っている。私たちは作家の痛みを完全に理解することはできない。しかし、こうして展覧会が開かれたことで、私たちは語ることが可能になり、少しでも作家の思いを想像しようとする。この写真展の後には小伝馬町のルーニィー247ファインアーツで「家族写真/Family Photo」展も開催された。そこでは、息子さんの幼い姿は輪郭が分かる形で黒い影になっていた。その作家のいう「黒い穴」は彼岸とつながる穴なのかもしれない。

■金川晋吾「祈り/長崎」と長崎県立美術館「ゴヤからピカソ、そして長崎へ 芸術家が見た戦争のすがた」

会期:2025/8/9〜9/27、2025/7/19〜9/7

浦上キリシタン資料館、長崎県立美術館(長崎県)

金川晋吾「祈り/長崎」(浦上キリシタン資料館)

長崎では戦後80年を迎え複数の展覧会が行われた。私は終戦の日、8月15日に長崎を1人で訪れた。

長崎の戦争を語るには欠かせない写真家が2人いる。山端庸介と東松照明だ。前者は原子爆弾投下の翌日に福岡の軍隊から派遣され街の様子を撮影した。山端の有名な一枚である銭座町で撮られた「炊き出しのおにぎりを持つ子」も今回展示された。ファミリー・オブ・マン展でも扱われたこの写真は、食料を手にするも不安な表情を見せる子を写している。一方、東松照明の写真群は被爆から15年以上を経て撮影されたものであり、被爆者や被爆遺物を中心に写す。原爆により破壊された教会の石像の写真は長崎ならではである。

金川晋吾「祈り/長崎」は浦上キリシタン資料館以外にも、ひとやすみ書店及びPEACETOWN COFFEで開催されたが8月15日は閉廊中。

広島には土田ヒロミや石内都がいるように、遺品などの写真を通して当時を想像することができる。長崎では彫刻家で美術評論家の小田原のどかから依頼を受けた金川が現地を訪れ撮影することで、こうして語りを続けようと試みる。金川の写真には被爆の3世や4世といった次の世代の被写体がみられ、時の移り変わりを感じずにはいられない。金川の写真集『祈り/長崎』には、被爆者が運営していた「被爆者の店」の外観が載っているが、実はコロナ禍と共に経営が悪化しすでに閉店している。このように、戦後の風景は今も変わり続けている。

■浅間国際フォトフェスティバル 2025 PHOTO MIYOTA

会期:2025/8/2〜9/30

MMoP(長野県)

浅間国際フォトフェスティバル 2025 PHOTO MIYOTA(MMoP)、ロール・ウィナンツ「Time Capsule」

浅間国際フォトフェスティバルは2018年から数えて今年で7回目の開催だ(2020年は中止)。最初は日英バイリンガルの図録が制作されていたが、最近では販売されなくなった。予算の縮小かもしれないが、展示自体は非常に充実している。

このフェスティバルの最大の特徴は2つある。1つめは額に収まることのないメディウムの自由さ、2つめは浅間の自然と調和した展示方法。そよ風に吹かれる布にプリントされた作品、林に溶け込んでいるサイト・スペシフィックな作品などは、歩いて思索するのに十分な環境である。

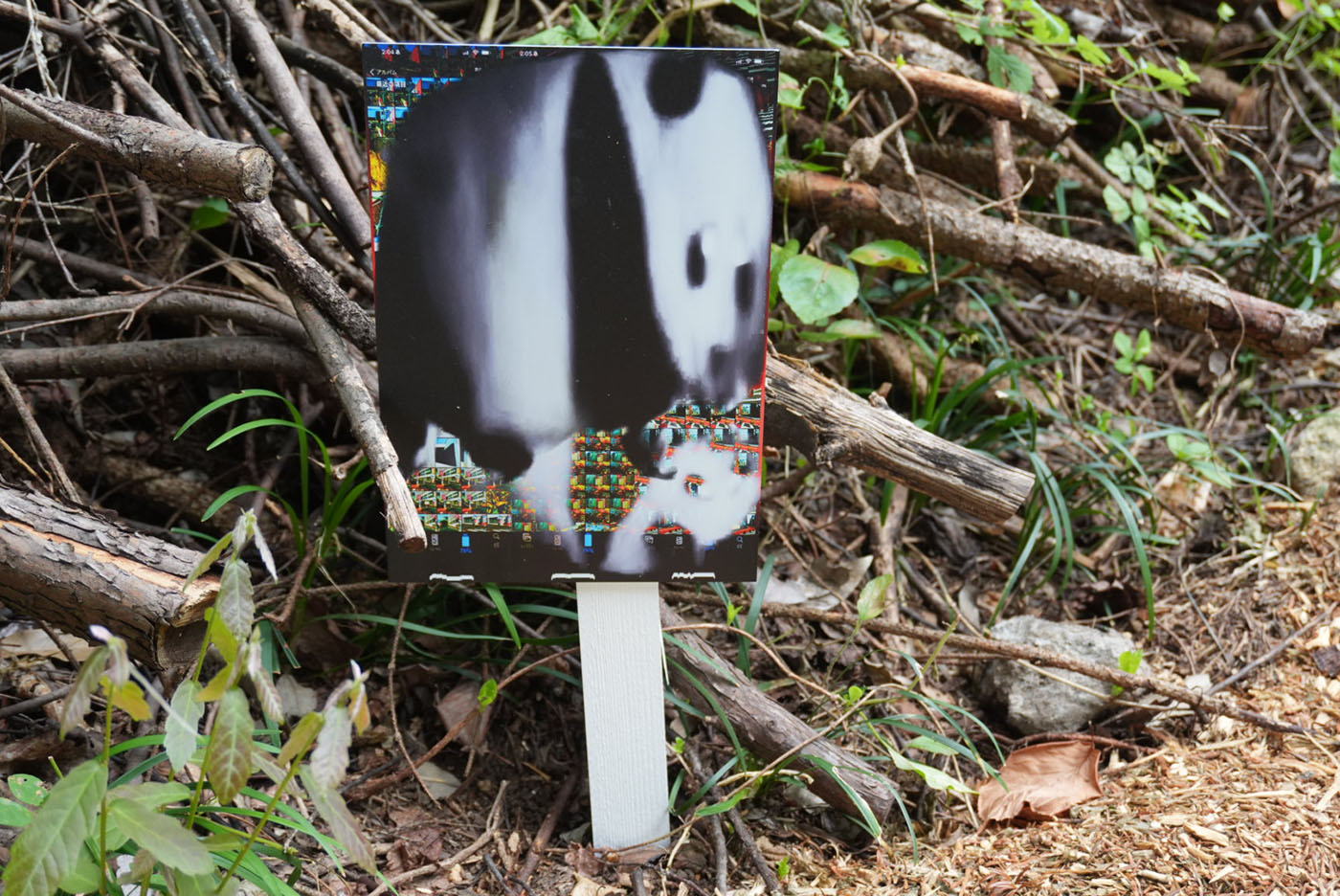

松井祐生(関川卓哉)「私がパンダになりたいと願うための自画像」

いわゆる写真過激派(と私が呼んでいる)人々からすると、お洒落で視覚的に楽しませることを重視したいけ好かない写真だと批判の声もある。しかし、Z世代も含めた若い世代がSNSに投稿しつつ語りやすくする意図もあるだろう。

今年の一番の変化はJA佐久浅間の御代田直売所に展示会場が加わったことだ。石場文子の作品が展示されなければ、7年間通った御代田町に直売所があることを知らないままでいた。直売所の女性と話すと「一度もメインの展示会場には足を運んだことがない」と言う。地域住民と外部からの訪問者が交錯する場が生まれたのは大きな進歩だった。石場文子の写真は虚実の世界を混ぜている。石場文子は虚像ばかりに目を向けようとしていた私を元の世界に戻してくれた。

JA佐久浅間の御代田直売所の会場、石場文子「Time elapses (four apples)_point B, 2と3のあいだ [静物] #4」と「 untitled(デコポン), 2と3のあいだ [静物] 緑」

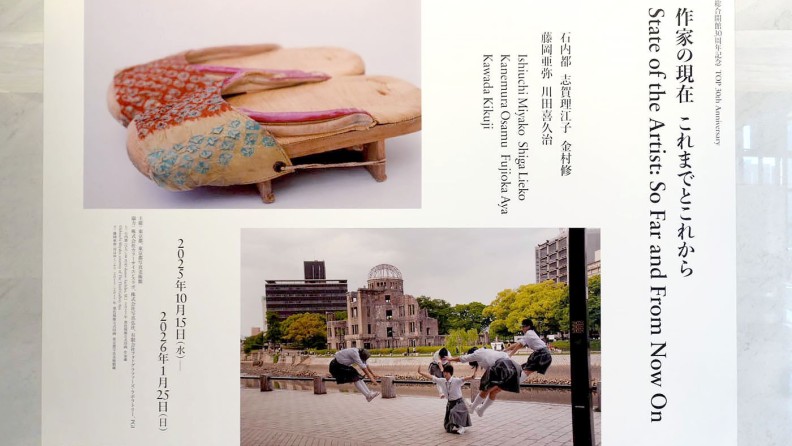

2026年1月のレビュー/東京都写真美術館「作家の現在 これまでとこれから」、上原沙也加「聞こえないように、見えないようにたとえすべての瓦礫が跡形もなくきれいに片付けられたとしても」他2つ

2026/02/02

2026年1月のレビュー/東京都写真美術館「作家の現在 これまでとこれから」、上原沙也加「聞こえないように、見えないようにたとえすべての瓦礫が跡形もなくきれいに片付けられたとしても」他2つ

2026/02/02

2025年12月のレビュー/あの時の未来、“欲”と“理”「見る=対話」の重要性、「通路」たり得るか

2025/12/30

2025年12月のレビュー/あの時の未来、“欲”と“理”「見る=対話」の重要性、「通路」たり得るか

2025/12/30

2025年11月のレビュー/井上佐由紀「はじまりと終わりに見る色を、私は知らない」、山城知佳子×志賀理江子「漂着」、他2つの写真展レビュー

2025/12/03

2025年11月のレビュー/井上佐由紀「はじまりと終わりに見る色を、私は知らない」、山城知佳子×志賀理江子「漂着」、他2つの写真展レビュー

2025/12/03

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント