コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

八竹庵の2階(KYOTO GRAPHIE 2025)

■土田ヒロミ「リトル・ボーイ」

会期:2025/4/12〜5/11

会場:八竹庵(京都)

京都の八竹庵の2階に展示された写真は、当時21歳だった小川節子が爆心地から800mの位置でもんぺの下に着ていたワンピースである。土田ヒロミはそのワンピースが含まれている「ヒロシマ・コレクション」のシリーズの写真を1974年の冬に撮影したが、遺品は撮影の1ヶ月ほど前にちょうど資料館に寄贈されたばかりだった。1970年代には保管に困った市民が続々と資料館に遺品を持ち寄ったそうだ。

展覧会場では、ワンピースの写真が2階に、米軍が撮影したキノコ雲の写真がヘリコプターの轟音の効果音と共に1階に置かれた。KYOTO GRAPHIEの創設者の仲西祐介は「本展では天地をひっくり返した位置関係で展示している」と言う。このシンプルだが明示的な展示の反響は大きかった。土田のことをよく知る写真家の伊奈英次は「たった1枚のみの展示には驚いた。展示する側はよく写真家を説得できた」とコメントした。

「ヒロシマ・コレクション」の土田の写真はモノクロで、被爆者の身につけていたものがディテールまではっきりと写っているのが特徴である。遺品を生々しく示す演出は避け、いずれ朽ちる遺品のアーカイブに徹している。誤解を恐れずに言えば、図鑑のような撮り方だ。

全く同じワンピースは2008年に集英社から石内都の撮影で出版された『ひろしま』にも掲載されている。土田とは異なり、石内が発表した作品はカラー写真だが、洋服の色彩をみせることで、美しさに焦点を当てた。服の端が見切れているため、アーカイブのような印象はない。石内の色鮮やかな写真を先にみていた私は、土田の写真がもの静かにみえたが、それは土田が意図した表現者のエゴイズムの排除だったことに気づいた。不思議だが、石内の写真は死者の生前の生活を想像させ、土田の写真は止まった時間の重さに気持ちを向けさせる。

これまでモノクロで発表されていた土田のワンピースの写真は、この夏、大阪の中之島香雪美術館においてカラー写真で公開される。

■「国立写真間」

会期:2025/5/17〜6/1

会場:Gallery Yukihira, G foundation Tokyo, museum shop T, ZEIT-FOTO kunitachi, WATERMARK arts and crafts(東京都)

museum shop Tの本棚

今年からJR国立駅周辺で始まった「国立写真間(くにたちしゃしんかん)」。聞き慣れない名前だが、作品と人の「間」に交流を生み出すという意味が込められている。

企画の中心人物は、美術家・写真家の福嶋幸平とデザイナーの丸山晶崇である。2人が数年に渡り議論を深めていく中で、満を持して今回のイベントにたどり着いた。福嶋は「美術作品には一定のファンがいるが、写真はまだ良さが伝わりきれていないので発案した」と話す。

国立写真間は、3〜4時間あれば5ヶ所をゆっくりと回れる規模感である。1978年に日本で初めて写真専門の商業ギャラリーとして開業し、現在は国立に拠点を置くZEIT-FOTO kunitachiでは、柴田敏雄が1980年代に撮影した初期の写真が紹介された。また、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ出展作品である下道基行の「津波石」シリーズが、今回、初めてプリント作品として発表された(museum shop T)。下道の映像データを福嶋が壊しバグが生じた瞬間を作品にした共同制作である。

Museum Shop Tに展示された福嶋と下道が共同制作したプリント作品(左の壁)

Museum Shop Tに展示された福嶋と下道が共同制作したプリント作品(左の壁)

ほかにも、阿部祐己が異なる季節や時間帯に森のある地点を撮った「二本の木 あるいはトロワイヨンの森」(Gallery Yukihira)の展示や、かつて佐賀町エキジビット・スペースで展示されたシュウゾウ・アヅチ・ガリバー の「Body Contract(肉体契約)展」(G foundation collection Tokyo)の再現もある。さらに、木村恒介とNANAHAの2人展「Multiple elements」では、2人の作家がそれぞれ写真を素材として扱い、編んだり組み合わせたりすることで、一点ものとして展示し、写真表現の豊かさを示した(WATERMARK arts and crafts)。

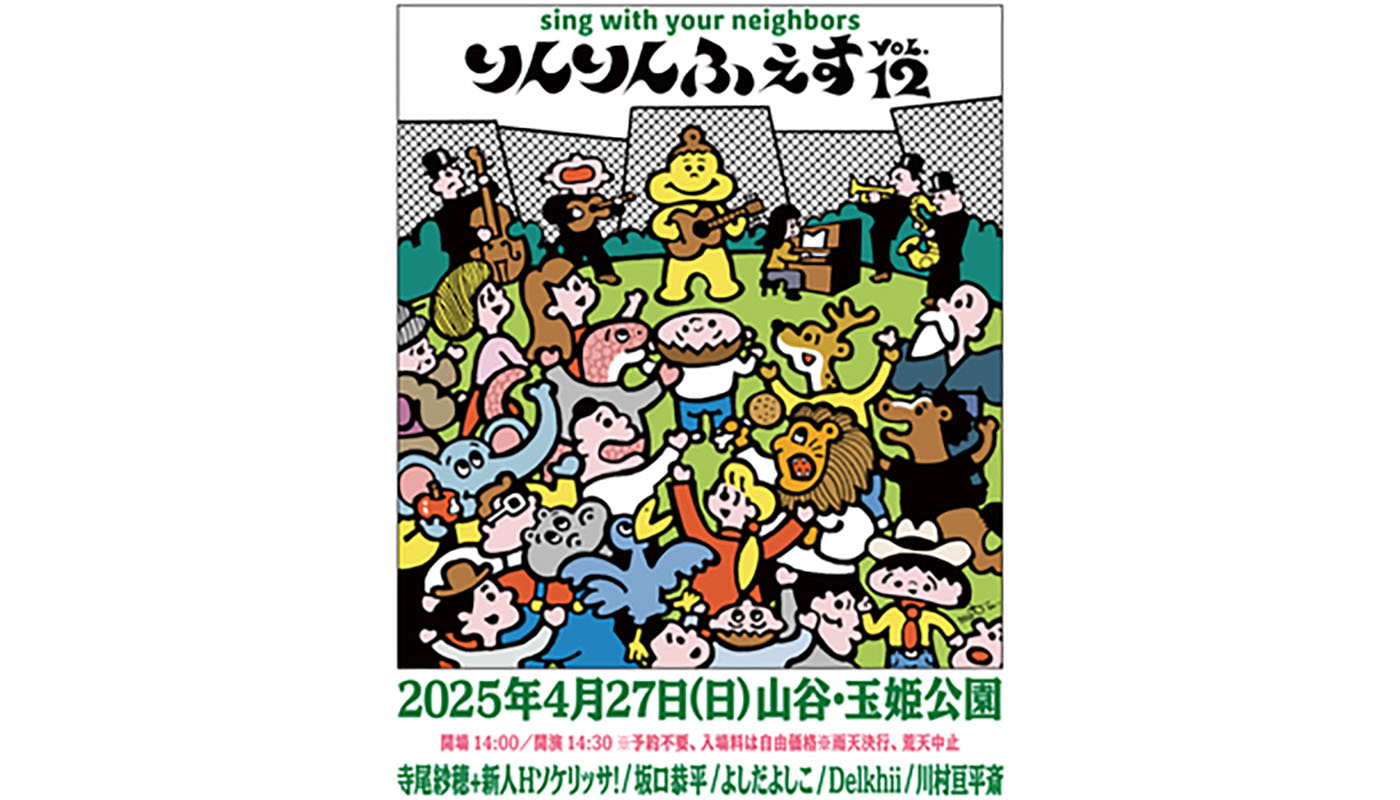

■多田裕美子「山谷の写真」(りんりんふぇす山谷)

会期:2025/4/27

会場:玉姫公園(東京都)

多田裕美子「山谷の写真」DM

シンガーソングライターで文筆家の寺尾紗穂が発起人のライブ「りんりんふぇす」に友人と行った。寺尾の曲「アジアの汗」の歌詞の中には、山谷で暮らす男性が登場する。それほど寺尾は山谷と縁が深い人物。その彼女が開く12回目の音楽イベントだ。

当日、ライブとカラオケ大会の演目が終わり、座談会がはじまる前に公園の隅を歩いていると、ピストルを持った男性の写真が豪快に吊るされているのを見つけた。ずらっとモノクロの労働者の写真が並んでいる。これは、素人が撮ったもののはずがないと確信した。背景の暗幕や繰り返し映り込む木から、誰かがセッティングして撮影したものだと分かる。暗室で作業したような痕跡もあった。

スタッフに尋ねると、写真家・多田裕美子が撮影したとの返答。コロナ禍を経て至近距離で写されたポートレートをみる機会が激減したので、多田の写真は新鮮にうつった。背景は漆黒。山谷だと判別できる風景が写り込んでおらず、人物にフォーカスされている。座談会中、青空写真館をはじめるにあたり、手書きの看板を出して呼びかけたこと、用心棒が撮影中の多田さんを守ってくれたエピソードなどを話して下さった。

もっぱら、座談会の話題の中心は、山谷の高齢化。身寄りのない人たちが、最期に時間を過ごし、看取られる場所があり、祈ってくれる住職がいると知り、山谷のセーフティーネットが機能していることに安心した。

2019年、多田は山谷に泪橋ホールという映画や音楽といった娯楽を楽しめる場所を開いた。写真を介さずとも山谷の人と交流を続ける写真家の生き方があらわれている。

■鷹野隆大「カスババ ―この日常を生きのびるために―」

会期:2025/2/27〜6/8

会場:東京都写真美術館

シリーズごとに作品が分類されない形式の展覧会場 東京都写真美術館

鷹野隆大の写真と聞いた時に、私たちが気になるのは「身体」をどのように撮っているか、また、それを展示する側がどこまで許容しているのか、の2点ではないだろうか。2014年の「これからの写真」展(愛知県美術館)において、愛知県警から卑猥との指摘が入り写真が白い布が覆われたのは有名な話だ。今回、鷹野隆大の写真をみにいく人たちは、作家の表現・展示方法について、期待と心配の入り混じった気持ちで写真美術館へ出かけただろう。私もその1人である。

その結果は、意外だった。作家は陰部を隠した身体を撮影し展示していたのだ。たしかに、これなら警視庁から指摘が入らない。2022年にパリのMEPでみた写真家のボリス・ミハイロフ展では、作家が被写体の下半身を隠す気配を1mmも感じなかったし、小部屋に厳重に展示されてもいなかった。しかし、ここは何かと保守的な風が流れる東京である。この鷹野の写真と展示方法は、今後ほかの作家が展示する際の前例になるかもしれない。

タイトルの「カスババ」は、作家によると「日常性の極限をみるような場。カスのような場の複数形」という造語らしい。私はセクシュアリティの在り方を表象する作品を残す作家だという印象が強いので、正直、鷹野の日常、しかも東京タワーの写真をみた時には、たじろいた。しかし、日常は凡庸である一方で気泡のように捉え難い。そのような場面をすくい撮るのも鷹野の作家性の一部だ。回顧展のタイトルを「カスババ」としたのは、鷹野が報道写真や商業写真を撮るのを生業とする職業写真家ではなく、写真を撮ることをただ日課としている作家であることを表している。賃貸住宅の屋上からの東京タワー、現像するフィルムを預けに行った帰りに歩いた道、身近な人...... それらを息を吸うように撮影し、生きのびているタイプの写真家である。

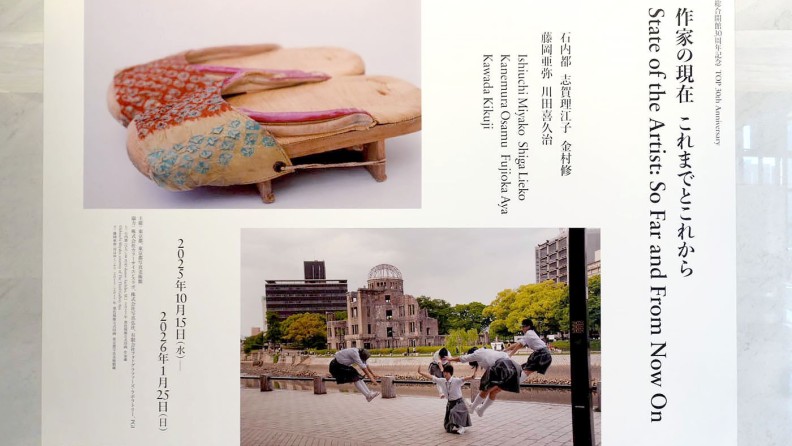

2026年1月のレビュー/東京都写真美術館「作家の現在 これまでとこれから」、上原沙也加「聞こえないように、見えないようにたとえすべての瓦礫が跡形もなくきれいに片付けられたとしても」他2つ

2026/02/02

2026年1月のレビュー/東京都写真美術館「作家の現在 これまでとこれから」、上原沙也加「聞こえないように、見えないようにたとえすべての瓦礫が跡形もなくきれいに片付けられたとしても」他2つ

2026/02/02

2025年12月のレビュー/あの時の未来、“欲”と“理”「見る=対話」の重要性、「通路」たり得るか

2025/12/30

2025年12月のレビュー/あの時の未来、“欲”と“理”「見る=対話」の重要性、「通路」たり得るか

2025/12/30

2025年11月のレビュー/井上佐由紀「はじまりと終わりに見る色を、私は知らない」、山城知佳子×志賀理江子「漂着」、他2つの写真展レビュー

2025/12/03

2025年11月のレビュー/井上佐由紀「はじまりと終わりに見る色を、私は知らない」、山城知佳子×志賀理江子「漂着」、他2つの写真展レビュー

2025/12/03

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント