コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

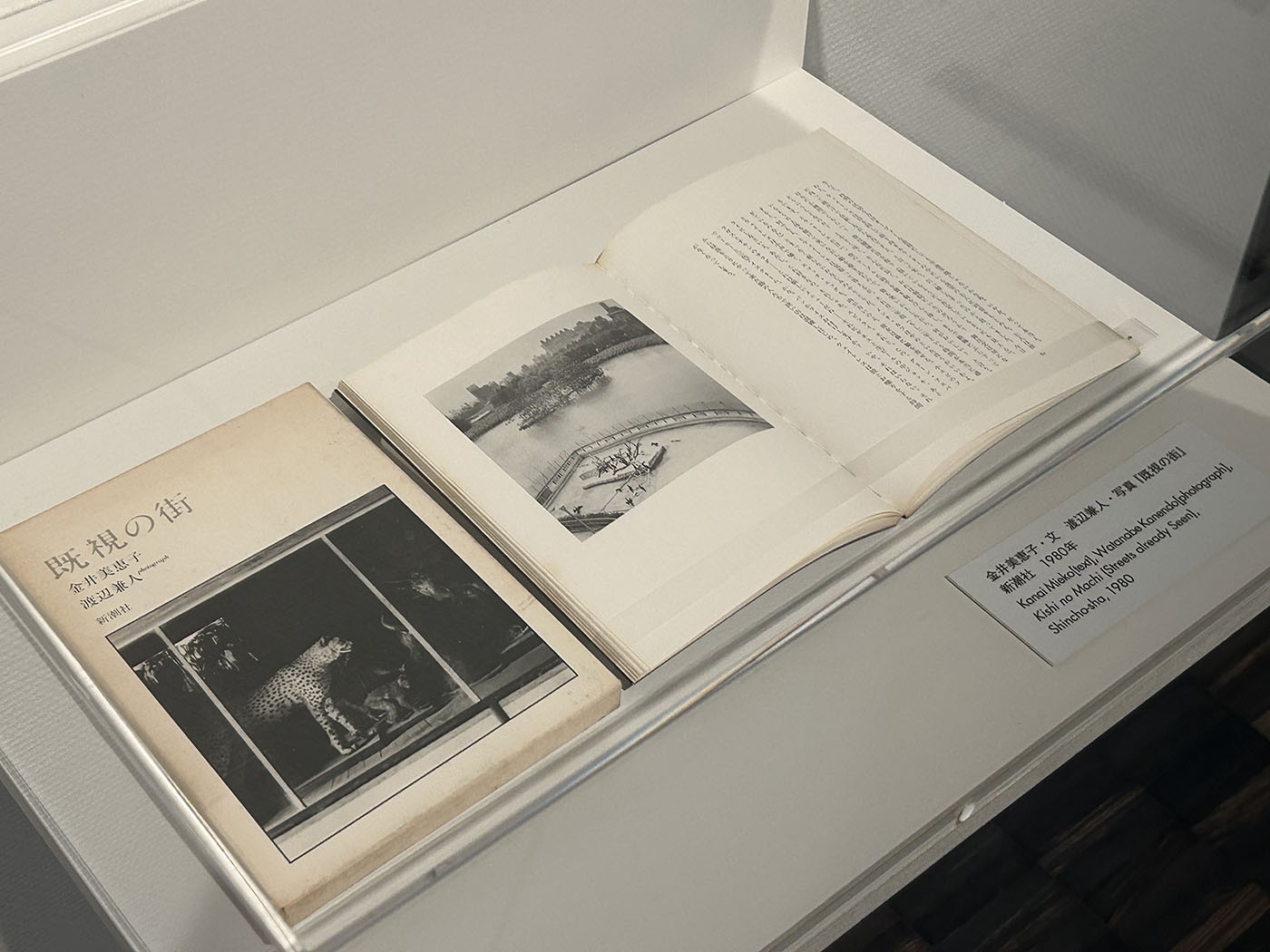

■渡辺兼人「既視の街」

会期:2025/4/15〜6/15

東京国立近代美術館(東京都)

渡辺兼人は、最近よく取り上げられる牛腸茂雄と同世代だ。しかし、牛腸と比較すると、明らかに語られる機会が少ない。渡辺は木村伊兵衛賞を受賞し、牛腸は受賞を逃しているのにも関わらず、前者の存在感が薄いのはなぜか。

渡辺は写真集を連続して発表するタイプの写真家ではなく、説明的な文章を避ける傾向にあるからだろう。

「既視の街」では、匿名の風景が正方形に収まる。変哲もない場所しか写っていないが、鑑賞者の記憶に留まる吸引力が特徴だ。一度みるとイメージが頭の中で何度も再生される。私の好きな一枚は、堤防の近くに建つ住宅の窓からカーテンがふわりと舞うシーンを捉えた写真だ。

写真評論家のタカザワケンジは写真集『既視の街』の巻末で、渡辺の写真は(日常をうまく捉えた)コンポラ写真や文明批評的なニュー・トポグラフィックスといった同時代の表現と一線を画すと指摘する。

渡辺兼人「既視の街」(東京国立近代美術館)

同時代のイデオロギーにも、芸術の動向にも染まらない孤高の風景写真。小説家・金井美恵子との合作の『既視の街』から切り離して、渡辺の同名の写真集を制作するのに35年の月日が流れている。このゆっくりとした時間軸で制作し得る表現媒体こそ写真であると気づかせてくれる。

■コムラマイ「いると嬉しい」

会期:2025/5/31〜2025/6/8

nature(東京都)

中古のマーケットから探し出したライトボックスとフォト・フレーム。コムラマイ「いると嬉しい」(nature)

コムラマイは私がずっと追っている写真家のひとりだ。5年前、緊急事態宣言が出される前の時期に、1冊目の写真集『come closer』(2019)が出版された。果物と人間の表面、すなわち「皮」と「皮膚」が並置され、「いきもの」として両者を地続きでみせた。人の虫刺されのあと、剃られない毛、たるんだ凹凸のある皮膚、それらが消されずに目の前に提示される。

2冊目の『copy you』(2022)では、1冊目の手法が引き継がれ、より洗練された形で写真集として発表された。被写体の全体像を避けた一部分の接写は2冊目で数が増え、感触や味覚への眼差しがより深くなる。パサつき、ザラつき、ぬめり、湿り気、甘さ、苦味......。視覚情報が他の感覚をも補完しうるほど鑑賞者に作用する。

今回、2年ぶりの個展「いると嬉しい」が代々木上原駅近くで開かれた。植物の鮮やかさを際立てるリバーサル・フィルムが用いられたが、これまでと異なり、人の皮膚は示されなかった。コロナ禍では他者の撮影が難しかったからだろうか。一方で、作品が小型化したのはよかった。いつからか、写真は厳かなシルバーのフレームに入れられ、黙って鑑賞を強要される高尚な美術品になってしまった。しかし、コムラの作品は違う。タイトルの「いると嬉しい」から分かるように、一般の人の手に届く場所に写真が戻っている。

大量生産・大量消費されていたフィルム文化が今ではマジョリティのメディアではなくなった。が、こうして新しい文脈で鑑賞体験を可能にしている。

ライト・ボックスにコムラの写真とファウンド・フォトを並べてもらった(実際の制作ではファウンド・フォトを抜いてコムラの作品がはめ込まれている)

■岡本明才「Pinhole Camera Extended」

会期:2025/6/7〜7/13

kanzan gallery(東京都)

岡本明才「Pinhole Camera Extended」(kanzan gallery)

写真の上で光はこんなにも自由にふるまうのか。初めて岡本の作品をみた感想だ。ご存知の通り、写真には様々なジャンルがある。例えば、報道写真、風景写真、広告写真、ポートレート写真......。岡本の写真は、いずれにも属さない。ピンホールを長年に渡り自作していたら、不思議な光の現象が撮れてしまった。作品はその興奮や喜びに溢れている。大きく引き伸ばされたプリントは、額に収められることなくのびのびとしている。しかし、欲をいえば、壁から離れてプリントが自由にふるまう展示も見てみたかった。

現代の芸術家は、自分の個人のウェブサイトを学歴や受賞歴で覆い作品以上に目立たせ自己をプレゼンテーションする。それが、悪いわけではないが、岡本は自分のウェブサイトに学歴、受賞歴を一切載せていない。それらの情報を介したコミュニケーションが面倒くさいのだろう。

私はここであえて、仕組みやメカニズムの話をするのを避けたいと思う。制作のあれこれについて、ステイトメントや過去のインタビューから引用して書くのは簡単だがやらない。なぜなら、このプリント上の光の見え方そのものに圧倒され、心が動かされたことだけを言語化しておきたいからだ。

■「藤田嗣治 絵画と写真」

会期:2025/7/5〜8/31

東京ステーションギャラリー(東京都)

「藤田嗣治 絵画と写真」(東京ステーションギャラリー)

土門拳の撮影した藤田のポートレート写真に注目して鑑賞をした。《藤田と猫》(1941年)と《アトリエで製作中の藤田》(1947年頃)の2枚だ。

《藤田と猫》(1941年)では、フランス滞在時にみられた自信がみなぎる姿はない。パリで身につけていた指輪もピアスもない。帰国に伴い、トレードマークのおかっぱは消え、坊主に近い短髪である。右手にタバコをもち、ソファに腰かけ心ここに非ずと言わんばかりに遠くを眺めている。慎ましいTシャツ。単色のズボン。腰にあしらわれた2つの大きなボタンが唯一許されたお洒落だろう。

次にみたのが《アトリエで制作中の藤田》(1947年頃)。戦後の一枚だ。藤田が一気に白髪になり、ヨレヨレのボーダーシャツをみにつけ、やっと描きたいものが描けると安堵した表情が写真から読み取れる。細部に注意を払うと、藤田の丸眼鏡も少し遊びがあるデザインに変わった。土門は藤田の「(戦中には憚られた)日本的でない題材の油彩」を写真に堂々と入れた。

この2枚を往復して鑑賞したのは忘れられない体験となった。

ともすれば、乳白色の裸体と猫を描く作家だと語られがちだが、彼が残した非西洋への眼差しが示されたのも新しかった。

追記するが、藤田の写真、油彩や版画が世界中に散在する状況で、10年という年月をかけて、調査・収集した学芸員に敬意を表したい。特に仏のコレクション、日本のいづみ画廊、堀美術館の写真・油彩を並べて蚤の市の作品を鑑賞者に見せたのには、驚いた。このような丁寧な仕事が評価されてほしい。

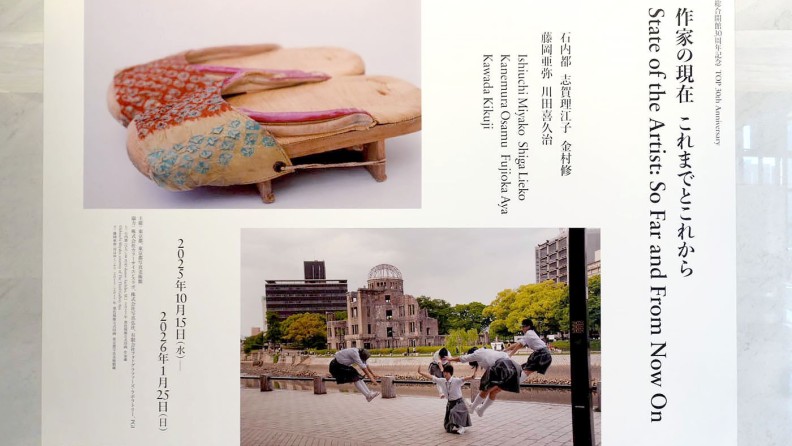

2026年1月のレビュー/東京都写真美術館「作家の現在 これまでとこれから」、上原沙也加「聞こえないように、見えないようにたとえすべての瓦礫が跡形もなくきれいに片付けられたとしても」他2つ

2026/02/02

2026年1月のレビュー/東京都写真美術館「作家の現在 これまでとこれから」、上原沙也加「聞こえないように、見えないようにたとえすべての瓦礫が跡形もなくきれいに片付けられたとしても」他2つ

2026/02/02

2025年12月のレビュー/あの時の未来、“欲”と“理”「見る=対話」の重要性、「通路」たり得るか

2025/12/30

2025年12月のレビュー/あの時の未来、“欲”と“理”「見る=対話」の重要性、「通路」たり得るか

2025/12/30

2025年11月のレビュー/井上佐由紀「はじまりと終わりに見る色を、私は知らない」、山城知佳子×志賀理江子「漂着」、他2つの写真展レビュー

2025/12/03

2025年11月のレビュー/井上佐由紀「はじまりと終わりに見る色を、私は知らない」、山城知佳子×志賀理江子「漂着」、他2つの写真展レビュー

2025/12/03

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント