コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

パリ・フォト会場グラン・パレの外観

パリ・フォト2025は11月13〜16日の4日間、セーヌ川沿いのグラン・パレで開催された。今回は、パリ・フォト訪問3回目の河島えみがピックアップした7つのギャラリーや写真家を紹介をする。

グラン・パレの入口

アール・デコの壮麗な建築(1階はギャラリー、2階は書店や出版社が出展している)

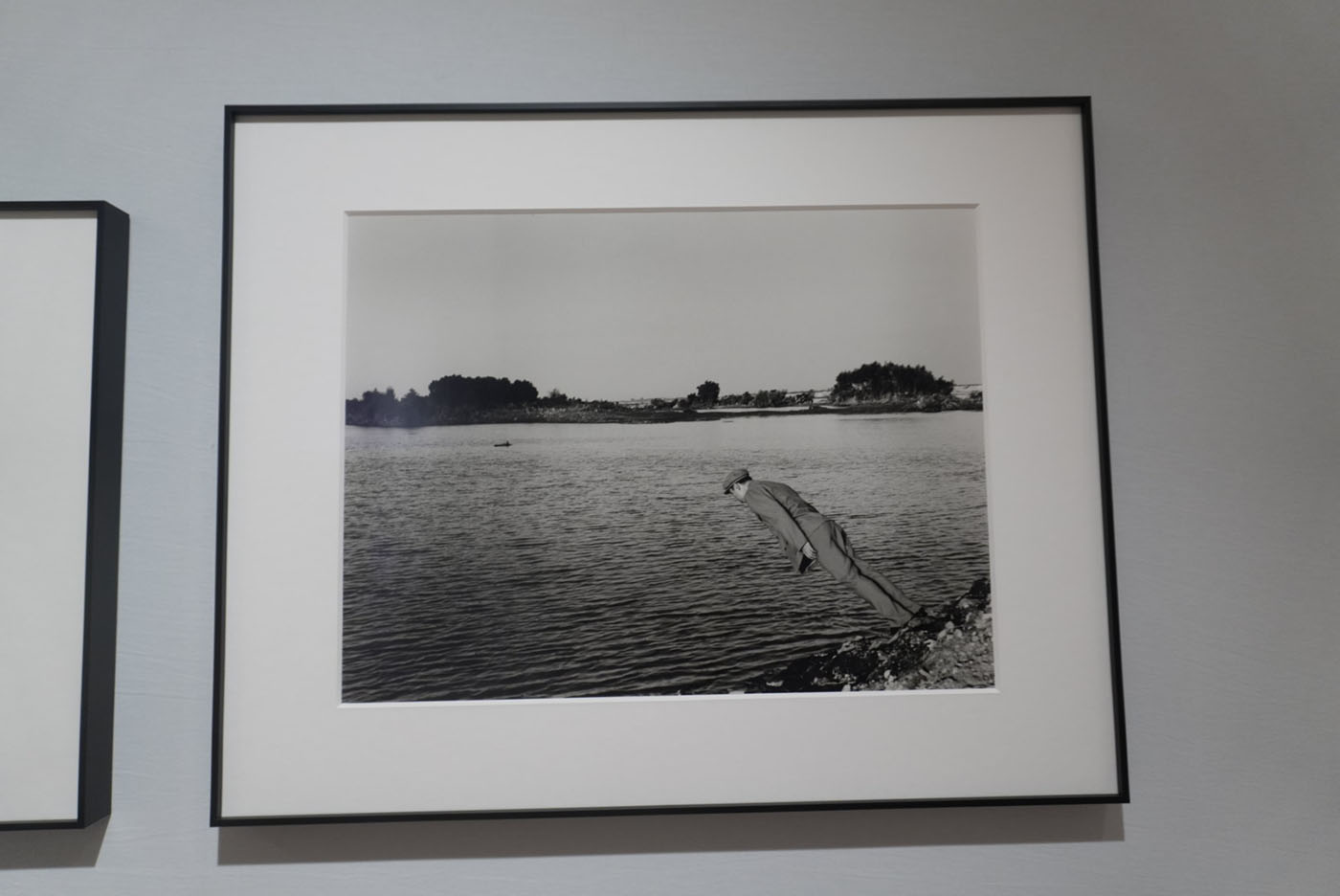

①中国社会への哀愁と抵抗 北京在住の写真家 王宁德(ワン・ニンデ)、Don Gallery(上海)

中国の現代写真の中で最も注目されている写真家の1人である王宁德。王宁德の作品は静謐さに皮肉を折り込んだ奇妙なリズムがある。ゼラチン・シルバー・プリントの豊な階調に目を奪われ、作為的な創作性が霞む。中国遼寧省生まれで、1995年に魯迅美術学院写真学科を卒業。現在は北京を拠点に活動する。

もっと中国の現代写真を見たい方は、「PHOTOGRAPHY OF CHINA」へのアクセスをおすすめする。

王宁德「Some Days」より

王宁德「Some Days」より

②モロッコ生まれ、ロンドン育ち 被写体はだいたい友達 Hassan Hajjaj(ハッサン・ハジャージュ)、 193 Gallery(パリ、ヴェネチア、サン・トロペ)

ハッサン・ハジャージュは独学で自身の表現スタイルを模索した1961年生まれのアーティストだ。プリント上で踊るカラフルな色彩をハンドメイドの額が包む。ハジャージュは、マラケシュの市場で布を買い付け、自らデザインし、仕立て屋に依頼するそうだ。

布を何百枚も収集したり、額を手作りするスタイルは東京在住の写真家うつゆみこの制作プロセスと近しい。下に挙げた作品を拡大したのが2枚目の写真だが、赤い額の部分をよく見てほしい。なんと、額の素材はタイヤだ。思わず「タイヤ?」と声が出た。

ハッサン・ハジャージュのポートレートのシリーズから

ハジャージュは2019年にMEP(ヨーロッパ写真美術館)で個展を行った。また、2024年にはTate Modern(ロンドン)開催された「A World in Common Contemporary African Photography」でも取り上げられている。

③写真集『At Twelve』の未公開プリントを展示 Sally Mann(サリー・マン)、 Jackson(アトランタ)

アトランタのギャラリーは珍しい。キング牧師の故郷であるアトランタのギャラリーがどんな作品を披露するのか、興味が湧いて立ち寄った。

今回、Jacksonが紹介したのは、アメリカで人気を誇るサリー・マンの写真集『At Twelve:Portraits of Young Women』の未公開のゼラチン・シルバー・プリントだ。12歳の少女たちをgirlsではなくyoung womenと書いたように、彼女らの成長過程を記録している。

サリー・マンの作品は彼女自身の子どもが被写体になることもあるが、あまりにも無防備なため、批評家からは児童ポルノとの指摘を過去に受けている。ただ、そういった批判を受けつつ、仏のジュ・ド・ポーム国立美術館で2019年に個展、昨年には『At Twelve』をAertureから復刊するなど、写真家としての活動を継続している。

サリー・マン「At Twelve」のシリーズより

サリー・マン「At Twelve」のシリーズより

④インドの農民と共に新法律を批判 Gauli Gill(ガウリ・ギル)、VEDEHRA ART GALLERY(ニューデリー)

グラン・パレの会場の一角に赤や青のビニール・シートが見える。何百ものブースの中で、ガウリ・ギルの展示はひときわ目立っていた。

今回紹介された「The Village on the Highway」は、ギルが2021年に「抵抗建築」と(彼女が)名付けた小屋を撮影したシリーズである。2021年に物価上昇や干ばつ、負債に苦しむ農民のデモが長期化。デリーの幹線道路沿いに一時的に村ができた。その村の小屋を「抵抗建築」と呼んだのだ。

農民が不利になるような法律がを施行され、デモの抗議者から数百人の死者が出たが、最終的にこの法律は廃止された。インドを取材し続けるギルに今後も注目したい。

ガウリ・ギル「The Village on the Highway」より

ガウリ・ギル「The Village on the Highway」より

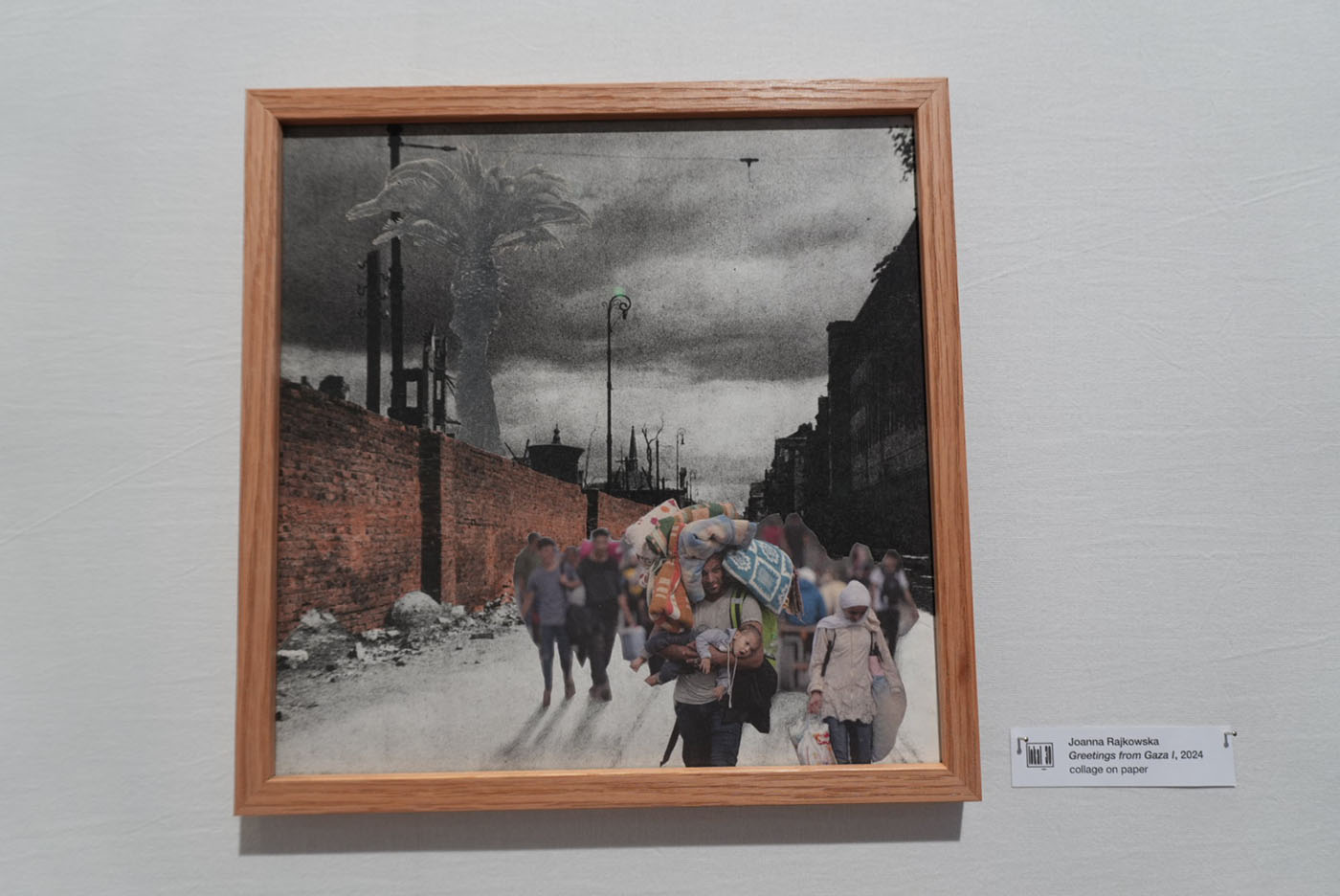

⑤報道写真ではない戦争写真 Joanna Rajkowska(ヨアンナ・ライコフスカ)、lokal_30(ワルシャワ)

2025年のパリ・フォトで一番強く記憶に残ったコラージュ作品。ワルシャワ在住のライコフスカはパレスチナ・イスラエル戦争が勃発した2023年10月7日以降にこのシリーズの制作を始めた。

「Birds in Gaza」では、虎視眈々と人々を狙う捕食者の目が生々しく光る。2019年に東京都写真現代美術館で開催された「しなやかな闘い ポーランド女性作家と映像 1970年代から現在へ」展では映像作品が出品されていた。

ヨアンナ・ライコフスカ「Birds in Gaza」より

ヨアンナ・ライコフスカ「Greetings from Gaza」より

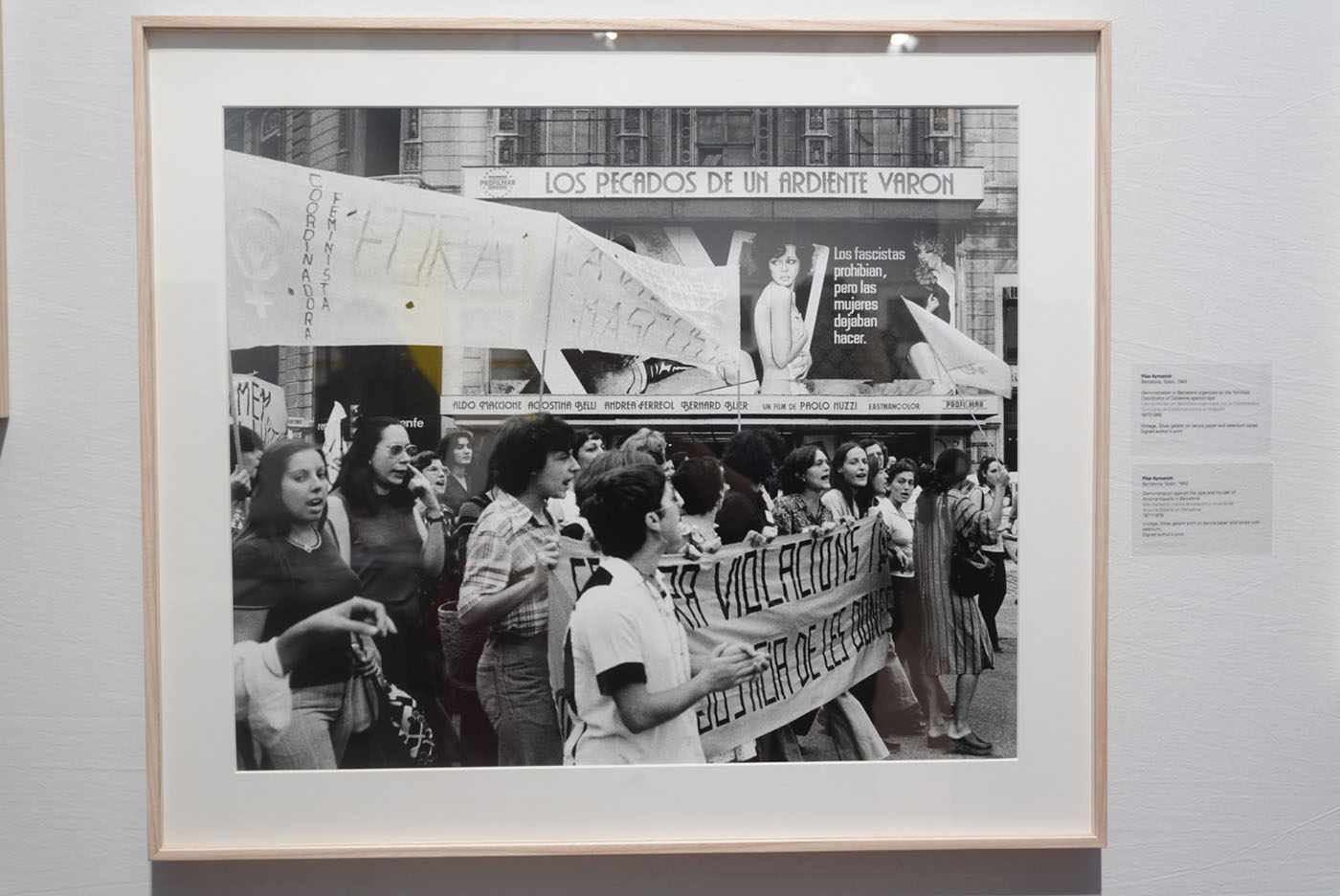

⑥スペイン・バルセロナの女性運動 Pilar Aymerich(ピラール・アイメリヒ)、RocioSantaCruz(バルセロナ)

スペインの1970年代の女性運動の写真を初めてみた。ピラール・アイメリヒは、日本であまり知られていないが、2021年にスペインで国民写真賞を受賞したフォト・ジャーナリストだ。「写真家は職業ではなく、生き方です」と言う彼女の言葉には重みがある。

1970年代の女性運動といえば、昨年までロンドンで「Women In Revolt! Art and Activism in the UK 1970-1990」(Tate)が開催され、イギリス各地の女性運動の写真が紹介された。日本では、まだこういった女性の市民運動にフォーカスした写真展は企画されていない(のではないだろうか)。

1970年代・スペイン・バルセロナにおける女性運動(ピラール・アイメリヒ)

1970年代スペイン・バルセロナにおける女性運動(ピラール・アイメリヒ)

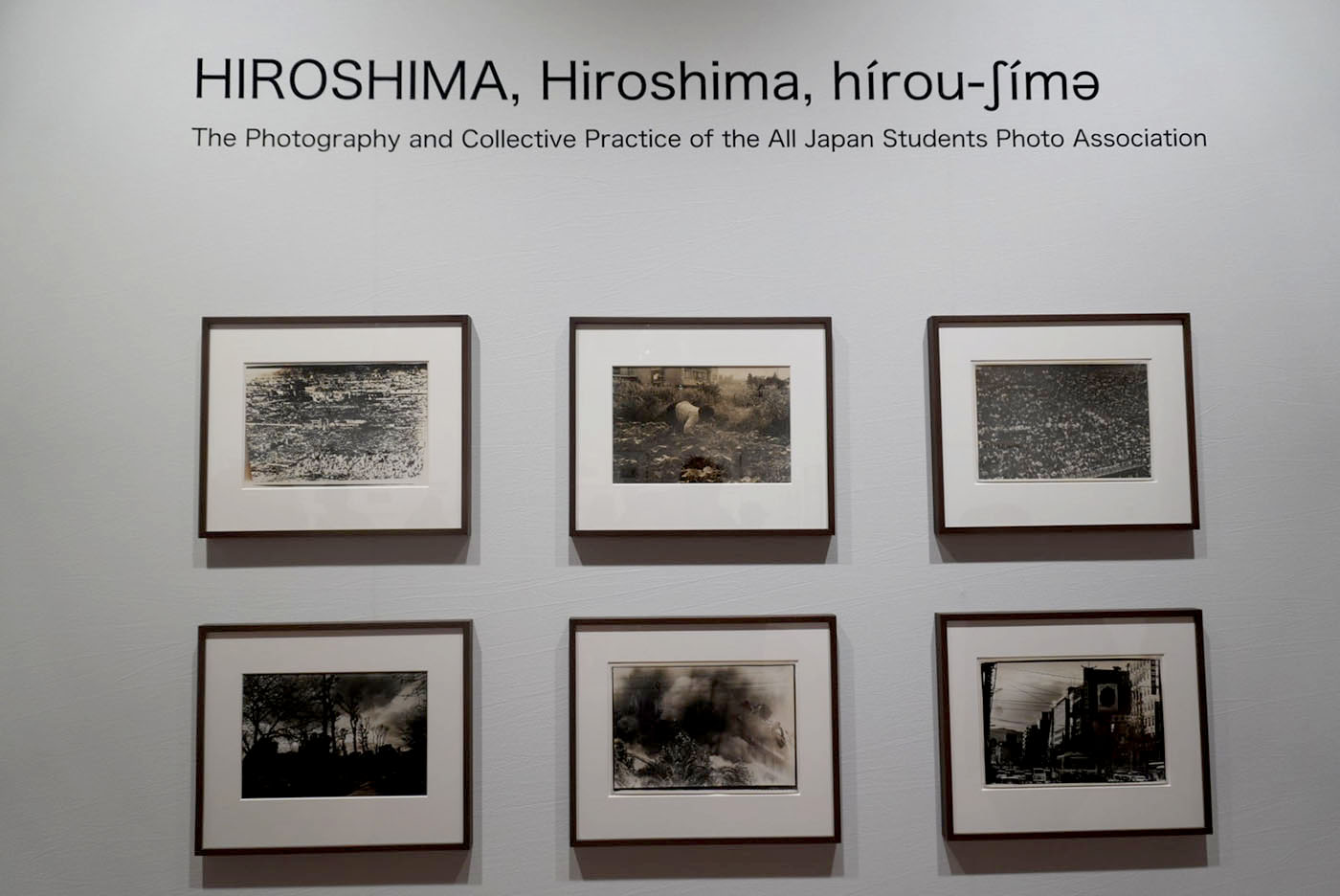

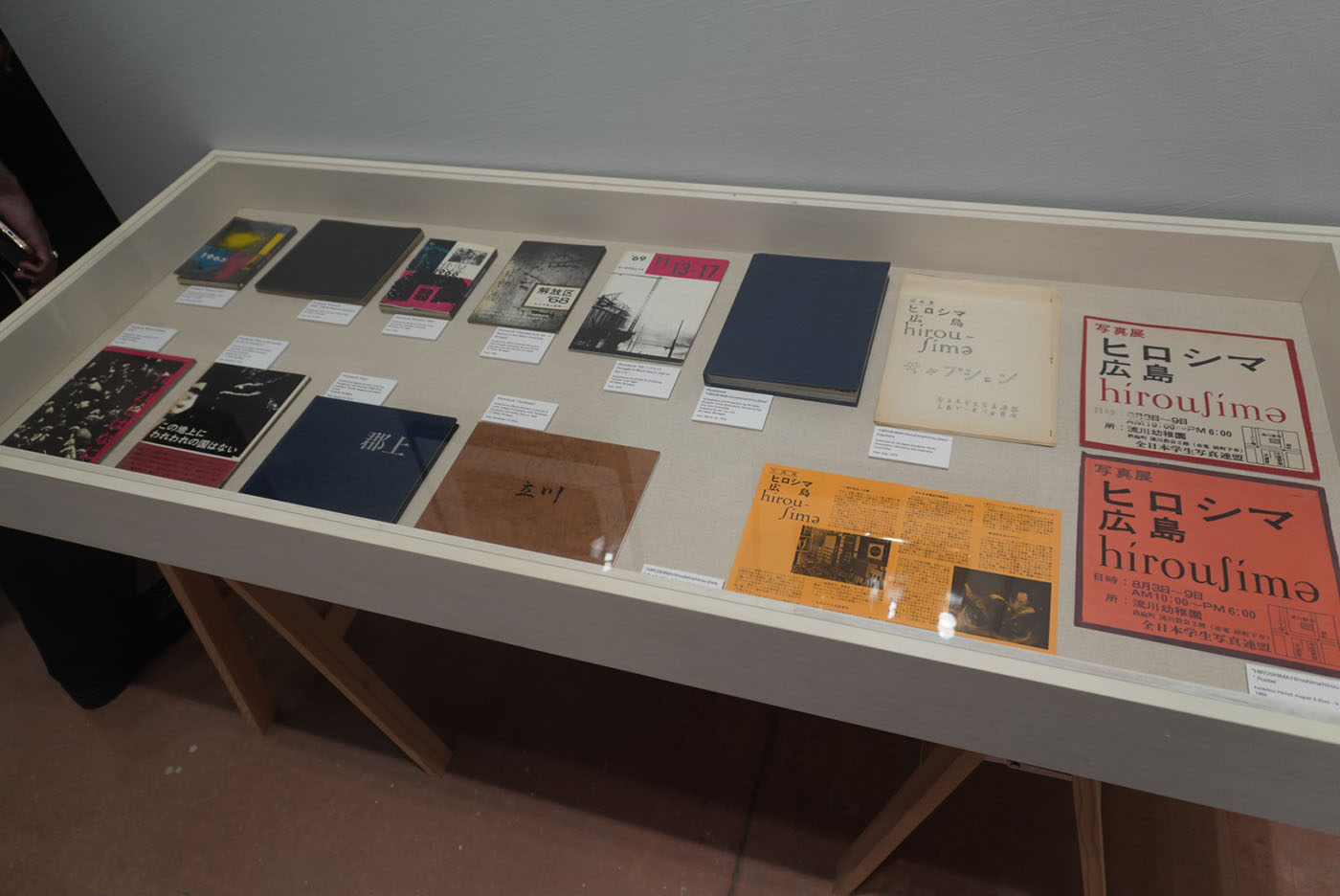

⑦半世紀以上を経て全日本学生写真連盟の〈8・6広島デー〉の写真を振り返る 、MEM(東京)

日本からは10以上のギャラリーや出版社がパリ・フォトに参加したが、中でも話題になっていたのがMEMの「HIROSHIMA, Hiroshima, hírou-ʃímə」である。高い出展料を払って、無名の学生たちの写真をグラン・パレに展示することに決めたギャラリストには敬意を表したい。数億円が飛び交うアート・フェアの会場で、多くの人が足を留めて資料を見ていた。

他にも、Akio Nagasawa、bookshop M、PGI、Poetic Scape、Taka Ishii Gallery、The Third Gallery Aya、Yumiko Chiba Associates、Zen Foto Gallery、小宮山書店などが出展をしていた(アルファベット順)。

全日本学生写真連盟「HIROSHIMA, Hiroshima, hírou-ʃímə」より

全日本学生写真連盟「HIROSHIMA, Hiroshima, hírou-ʃímə」資料ほか

夜7時頃のグラン・パレ

雑記として数点書き残したい。荷物は4€ほどで入り口のクロークで預けられるし、食事する場所も用意されているので、開場の13:00から閉館までずっと滞在できる。ただし、トイレの数が少ないので注意。また、平日や週末に関わらず、夕方5時以降は入場料が安くなる。期間中はサイン会やトークイベントも数多く企画されているので、事前に調べて行くのをおすすめする。後編では、PolicopiesやMEPなどのイベントや写真展を紹介したい。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント