コラム

落合憲弘

John Sypal

タカザワケンジ

なぎら健壱

私が最初に手にしたカメラ、それはKodak Instamatic100。レンズ付きフィルムと同等の単純なカメラで “何でも撮れる”という期待を込めて撮り始めた。しかし現実は露出の過不足、カメラブレ等々、失敗の嵐だったが、今となってみれば二度と撮れない貴重な写真も含まれていた。そして少し知恵の付いてきた頃、6×6判の二眼レフを叔父から譲り受け、まともな写真が撮れるようになった。

その後、周囲の仲間と同じような35mm一眼レフを入手し写真の世界が広がった。黒白写真は始めた頃から自家処理していたが、時代と共にカラーにもチャレンジ。四切、半切といった大判プリントやスライドも処理してきた。

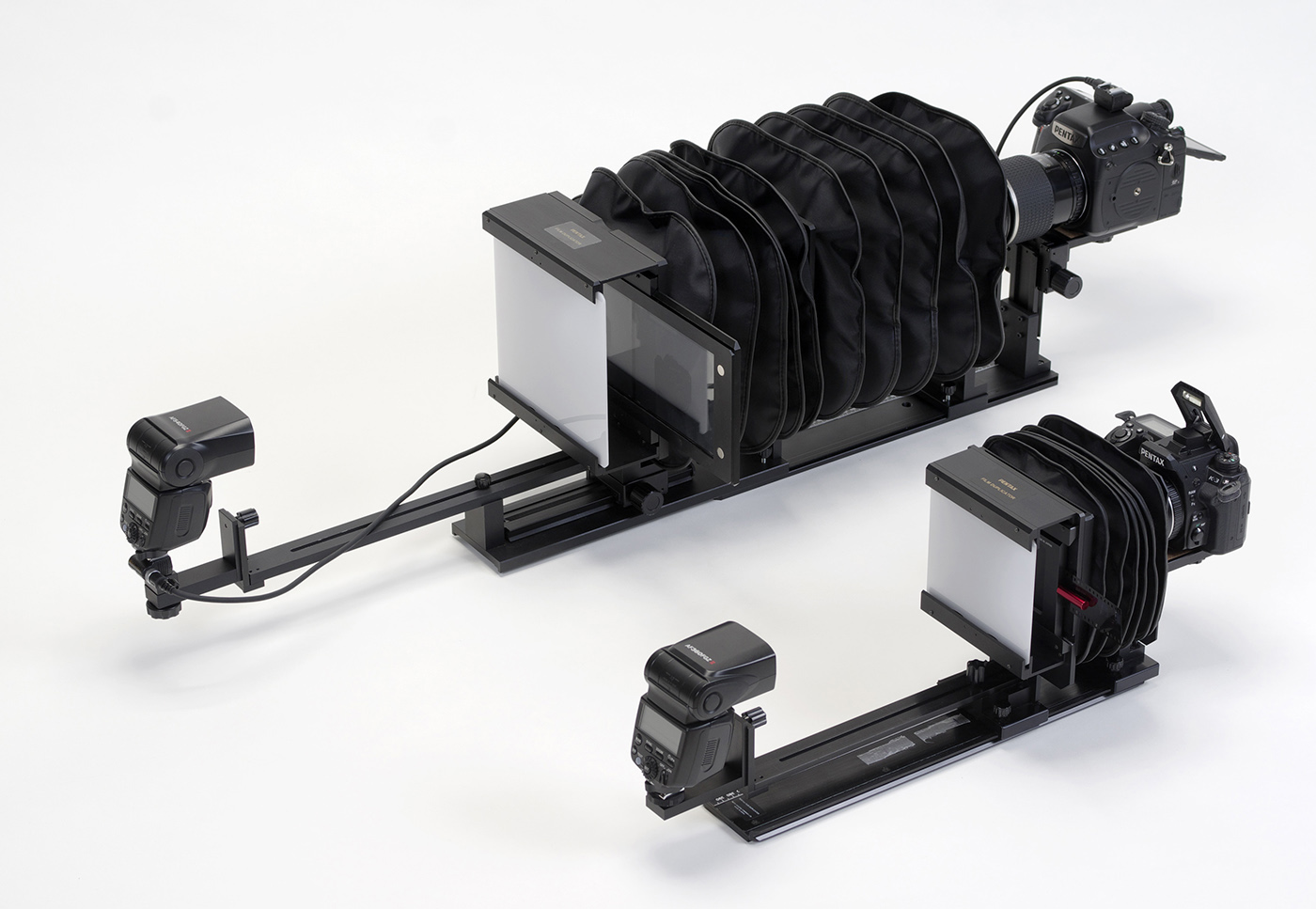

PENTAX FILM DUPLICATOR

時代は進んで写真はデジタル一辺倒な環境となった。

画像はノートPCでも雑誌のB5~A4相当の大きさのモニターで閲覧することができる時代となった。デスクトップPC用ではA3相当の24インチクラスのモニターも一般的になった。プリントなら半切に近いサイズだ。こうなるとかつての貴重な写真もネガ・ポジフィルムや、小さなサイズのプリントで見てもちょっと寂しい気持ちになった。

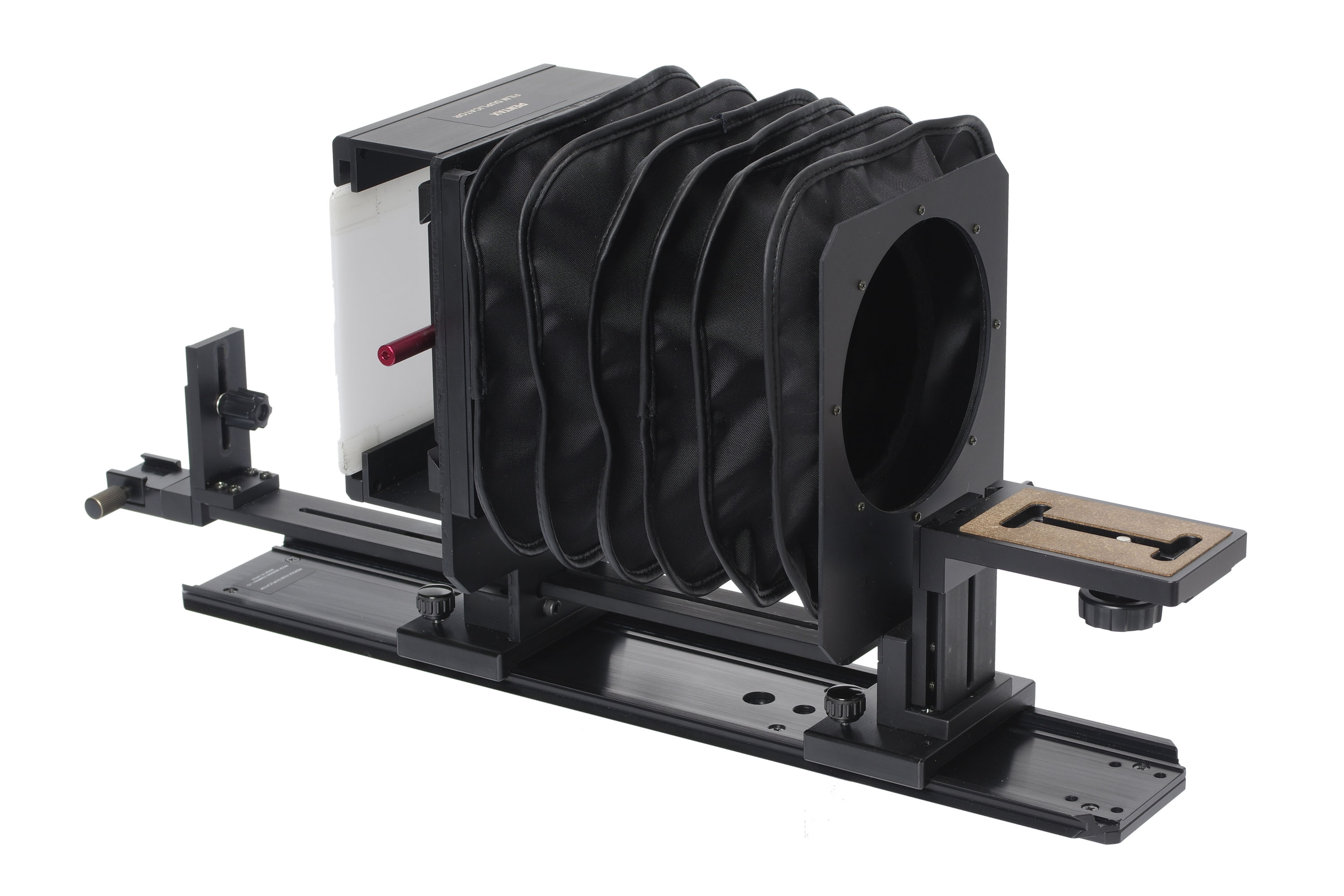

126判から6×6判、4×5判、8×10判とあるフィルムの貴重な当時の思い出をもう一度よみがえらせたいと思い、デジタル化するための装置を考案した。周りにはスキャナーでデジタル化している人も多かったが、高精細のスキャン時間の長さに嘆いている人も多く、「複写」の方法を採用した『PENTAX FILM DUPLICATOR』を開発した。まずは35mm判からブローニー判までを対象とした。4×5判対応機はフィルムの平面性確保と干渉縞の軽減用ガラスと併せて開発した。

複写によるデータ化は“手抜きな方法”と思っている方も存在しているが、印刷の世界では昔から「製版カメラ」というカメラがあり、当時はフィルムだったが製版に使われており“業務用”としても存在している。

写真のデジタル化に伴い現像所の衰退、フィルムの生産量激減による価格の上昇と環境は厳しくなったが、高精細にデータ化することで写真への思いを再現する方法を紹介する。

PENTAX FILM DUPLICATOR

発売=2014年5月29日(販売終了) 価格=オープンプライス(想定価格¥128,000・マウントホルダー35mm付)

【 準 備 編 】

ふだん使用しているレンズ交換式カメラとマクロレンズ(等倍まで撮影できるとよい)。

中判複写には3000万画素以上が望ましい。

PENTAX K-1 MarkⅡ・smc PENTAX FA MACRO 50mmF2.8

SONY α7RⅤ・SIGMA Art 70mmF2.8 DG MACRO

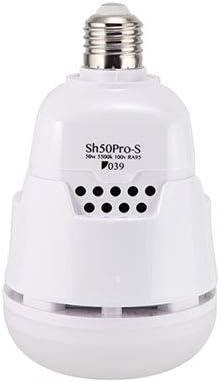

撮影用光源は、フラッシュまたはLED光源を使用する。

フラッシュはケーブルやワイヤレスでカメラ側から制御できると便利。

PENTAX AF540FGZ

LEDは多品種発売されているが、低価格のものは赤色光の成分が少ないので分光分布の確認できるものを選ぶとよい。価格的には1万円以上の物をお薦めする。

撮影用LEDランプ バリアブルタイプ Sh50Pro-V

撮影用LEDライト Suntech P12BI 039 Sh50Pro-S

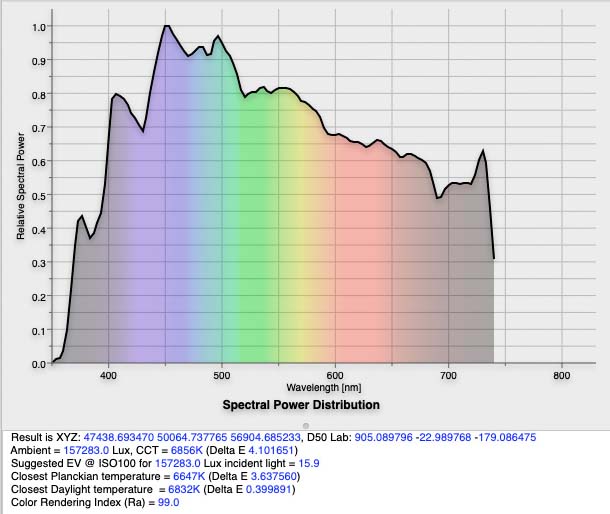

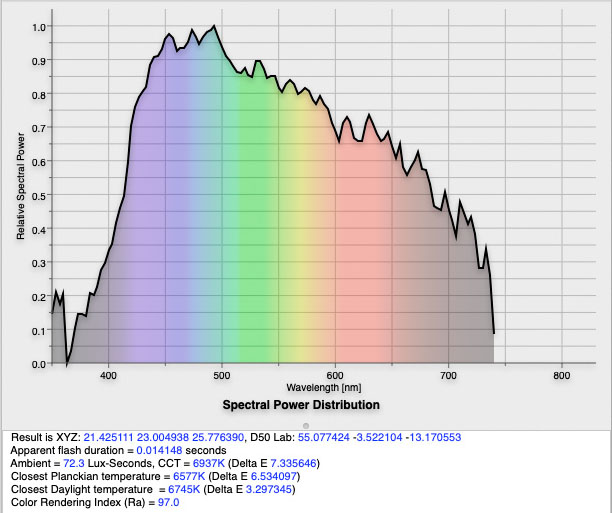

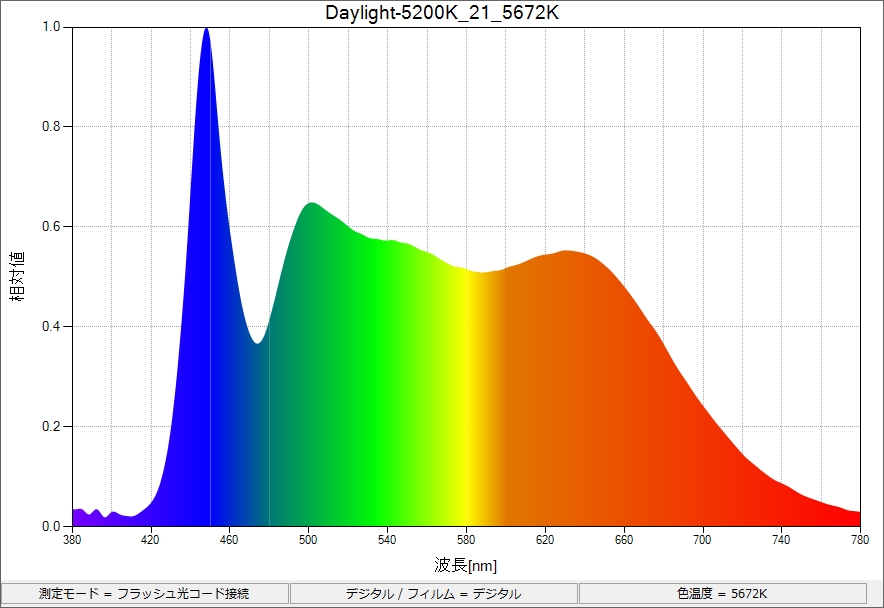

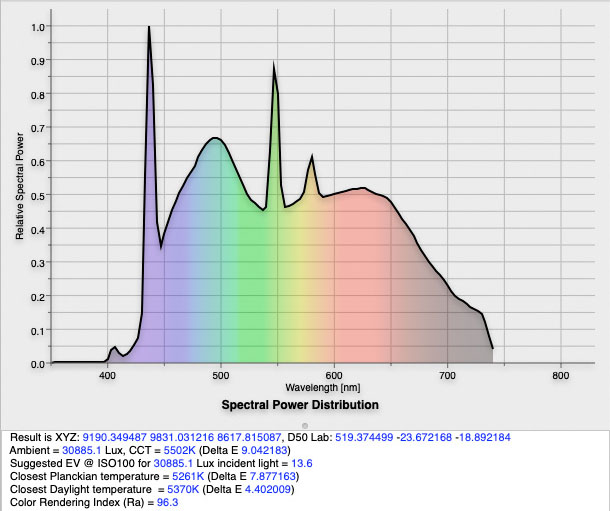

写真撮影用光源は従来から自然光の太陽光が基準とされ、太陽光が使えない環境では人工光のタングステン電球やフラッシュが使われてきた。デジタルが一般化してからはLEDを使用した光源が広まってきたが、その性能は千差万別であり撮影用としては光源の分光分布を知る必要がある。

太陽光は紫外域から赤外域まで連続した波長の光となっており、写真撮影には晴れた日中の5000~6000K(ケルビン)の色温度が適しているとされている。また、フラッシュ(ストロボ)で使用されるキセノンガスの放電発光も太陽光よりは高い色温度だが適度な調整により太陽光同等の撮影結果が得られる。

|

|

太陽光 フラッシュ(例)Profoto A1

一方、蛍光灯やLEDでは“輝線”と呼ばれる分光分布図上ではトゲのように見える部分のある光が発せられ、撮影結果が思ったように得られない場合がある。また、LEDでは赤色光部分のエネルギーが少ないものが多く、赤の再現が暗くなってしまうものもある。

「色評価用蛍光灯」は5000K前後に調整され、現像後のフィルム確認やプリントの色調確認に使用されてきた。

|

|

撮影用LED(例)039 Sh50Pro-S 色評価用蛍光灯

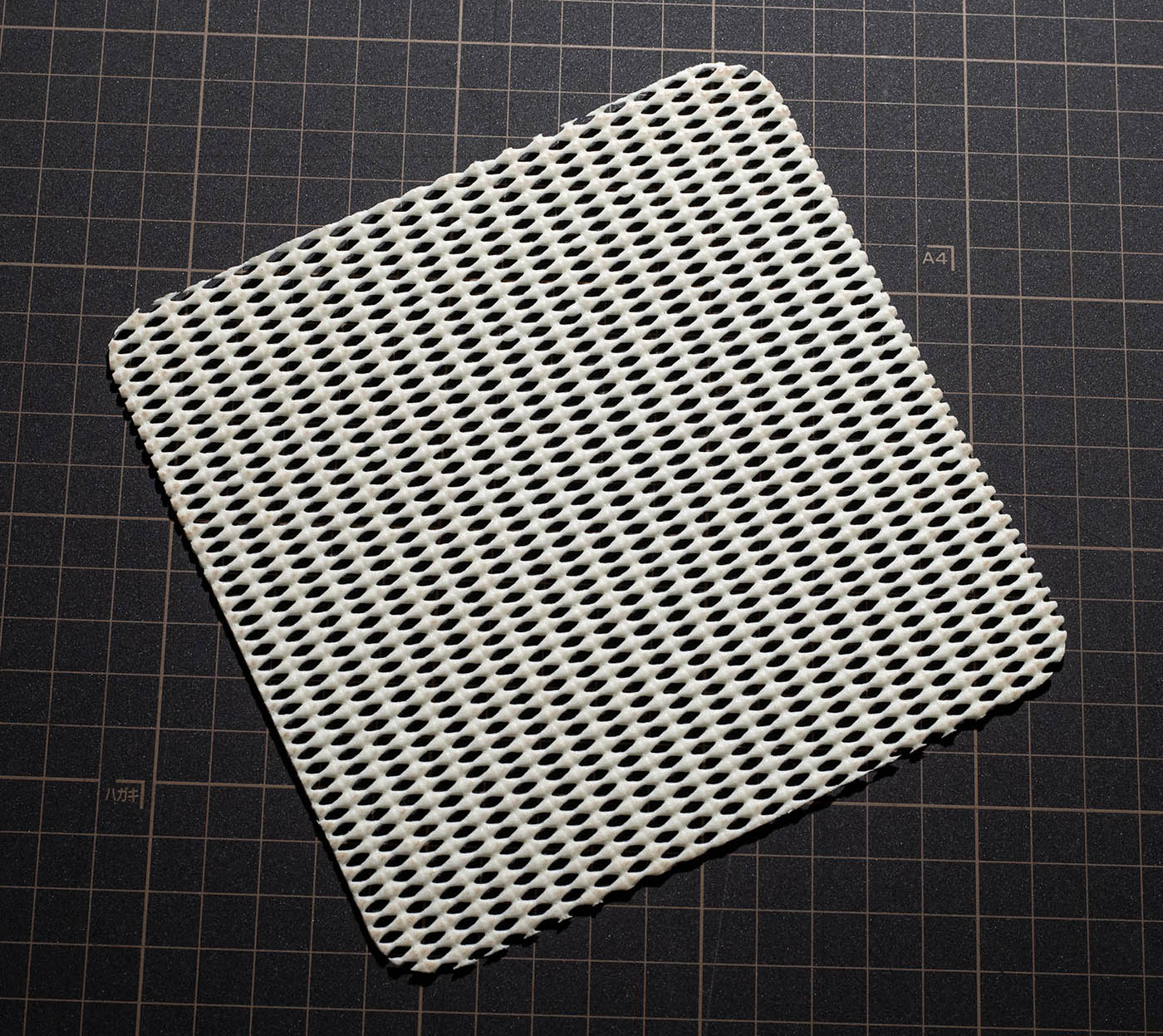

デュプリケーター本体を固定できる大型の三脚、またはテーブル上に置いて使用する場合は、テーブルの傷防止用に滑り止め加工のあるシート、フィルムのホコリ取り用のブロアー、ケーブル式またはワイヤレスのレリーズスイッチ、PC接続撮影ができるカメラは、テザー撮影ソフトウェアがあるとピント合わせやカメラに触れずにシャッターが切れるので便利。あると便利なものは以下の通り。

滑り止めシート

HUSKY三脚

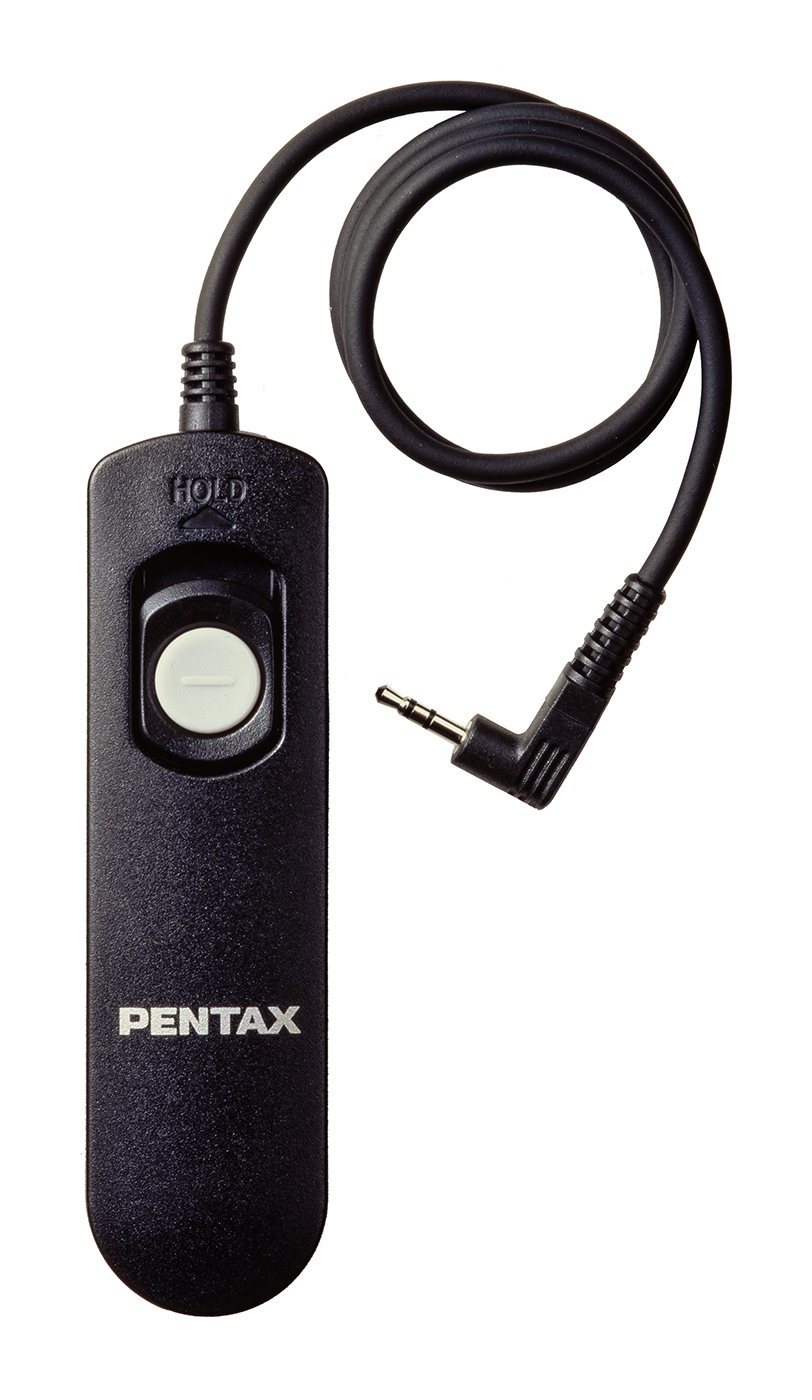

PENTAX 防水リモートコントロールO-RC1

PENTAX ケーブルスイッチ CS-205

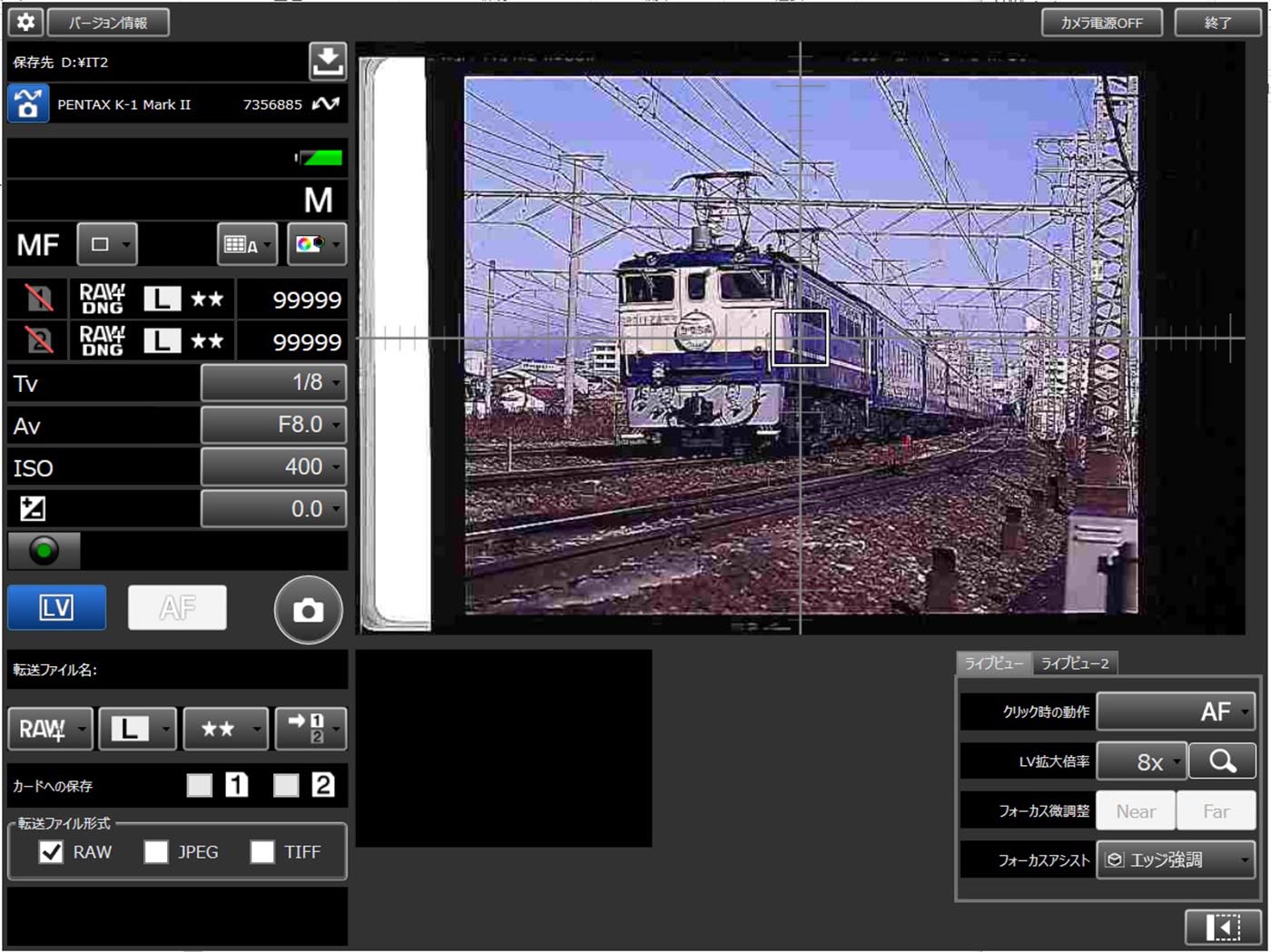

テザー撮影ソフトウェア「PENTAX IMAGE Transmitter 2」

【 設 置 編 】

【カメラ・フラッシュ等の装着例】

多くのカメラはレンズ光軸と三脚穴の位置は一致しているが、一致していない機種で大きく光軸と離れている場合には別途アダプターが必要。取付台には固定ネジがあるが、緩めただけでは落下しない構造になっている。ネジを固定した時点で光軸が水平になる。

フラッシュ・LEDはカメラと反対側のアクセサリーシューへ取り付ける。

取付台のステーはフラッシュ光を広げられるよう伸ばせる。

LEDパネルの場合には白い拡散板から5cm程度まで近づけ光量を稼ぐとよい。

カメラ・フラッシュ等の設置例。

【 フィルムの装着 】

原稿をホルダーに装着する際、カメラ側から見て正常な向きで装着すると原稿をベース面越しに撮影することとなり、ごく僅かだがフィルムベース分画像がボケる。そこでカメラ側に原稿の乳剤面が向くように装着すると直接画像を撮影できるのでクリアな画像を撮影できる。撮影後は逆像となっているので画像処理の際、画像の向きを反転する。

原稿フィルムで画像が2コマ〜6コマのように複数枚つながっている「スリーブ」状態の場合は「スリーブホルダー」&「ベースマウント」に装着する。

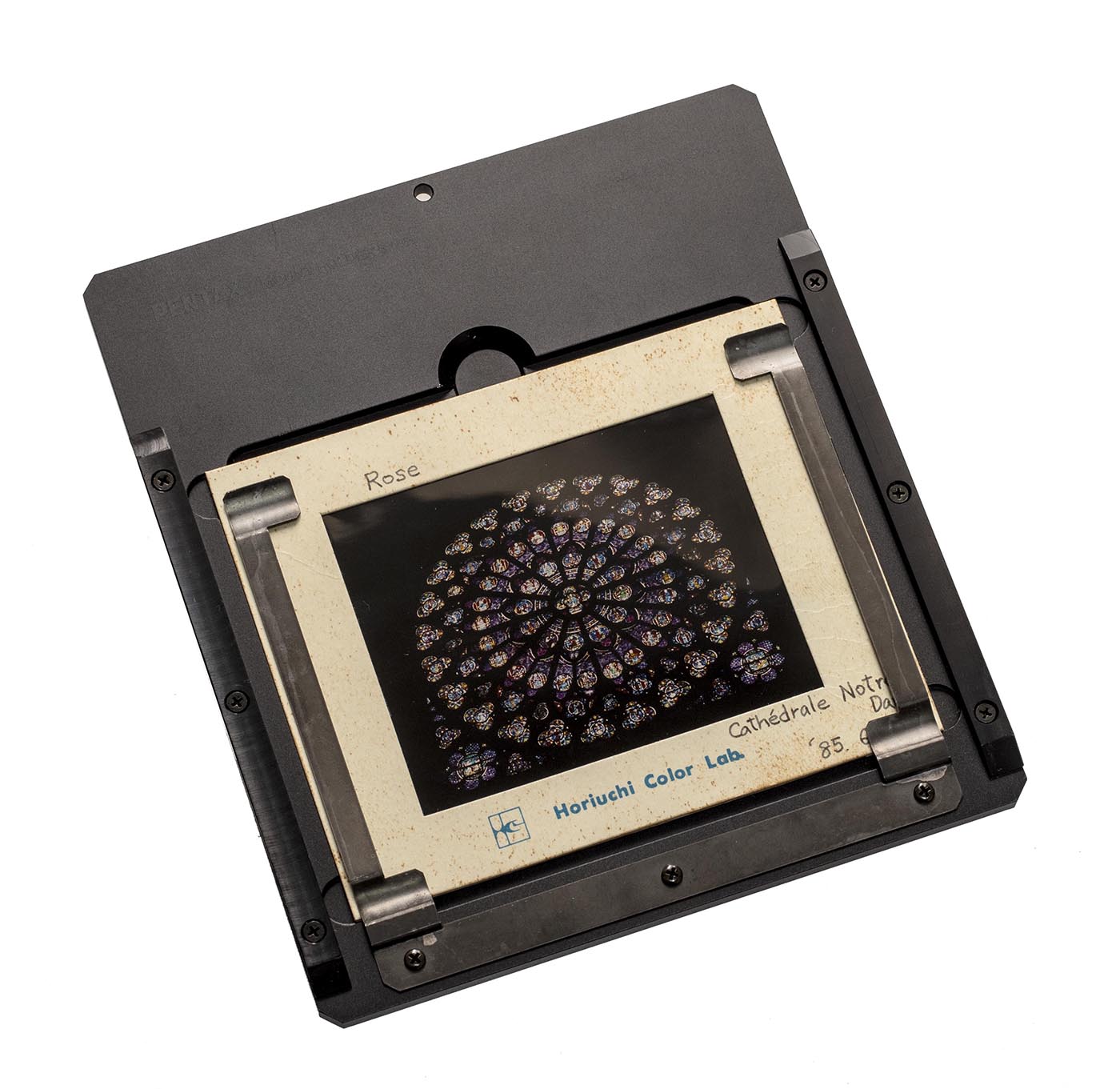

原稿フィルムがスライドマウントに入っている場合は「マウントホルダー」に装着する。マウントは紙製、プラスチック製、ガラス入りマウント(GEPE製など)どれも使用可能。

なお、保管環境によりフィルム(特にブローニー)が波打っている場合はDIYショップ等で売っているアクリル板をカットして挟みフィルムの平面性を確保する。

サイズは88×99mm。厚みはブローニー用は3mm&1mm、35mm用は2mm&1.5mm。

また、35mmフルサイズ、645、69判用は製品として用意されているが、その他の画面サイズ、例えば66判等は用意されていないので表面がさらさらした厚紙等で長辺83mm迄自作可能。ちなみに筆者も110判、APS、Diskなど作成しデジタル化した。

35mm判フィルムをスリーブホルダー・ベースマウントに装着。

645判フィルムをスリーブホルダー・ベースマウントに装着。

マウント入り6×7判フィルムをマウントホルダーへ装着。

波をうった中判フィルムはアクリル板で挟む。

【 撮 影 編 】

撮影する範囲はフィルム上の撮影された画面部分のみ、フィルム幅一杯のコマ番号等までなど目的に応じて撮影範囲をファインダー視野で決める。

ホワイトバランスは5000~5500Kの間で設定する。

露出は絞り優先AEかマニュアル露出。絞りはF5.6~8として回折による像の劣化を防ぐ。

|

|

|

|

F5.6 F8 F11 F16

絞りによる回折(smcPENTAX FA645 120mmF4 MACROの場合)。

絞りF5.6、F8では鮮明に写るが、F11からは像のエッジが回折によりボヤケ始めF16では使用に耐えない。

保存ファイル形式は基本RAWデータを含むようにする。

ピント合わせはAFでもかまわないがMFの方がコマごとのバラツキはなくなる。

PC接続のテザー撮影が可能な機種ではPCモニターで画像を拡大して確認できるのでピントが見やすくなる。

機種によってはマルチショット撮影による鮮鋭度を向上させる機能も有効。

露光はフラッシュ撮影の場合はシャッターボタンで大丈夫だが、LEDライト使用時は条件によっては低速シャッターになりカメラブレを発生する場合があるためレリーズ等を使用することをお勧めする。

カメラブレについては撮影者側のシャッターボタンを押す時のブレを気にするが、その他にも建物自体が車や鉄道の通過の際に振動しブレを発生させていることもあるので要注意。

【 画像処理 】

撮影後の画像データは何らかの画像処理が必要になる。ここでは「Adobe Camera Raw」を使って説明する。

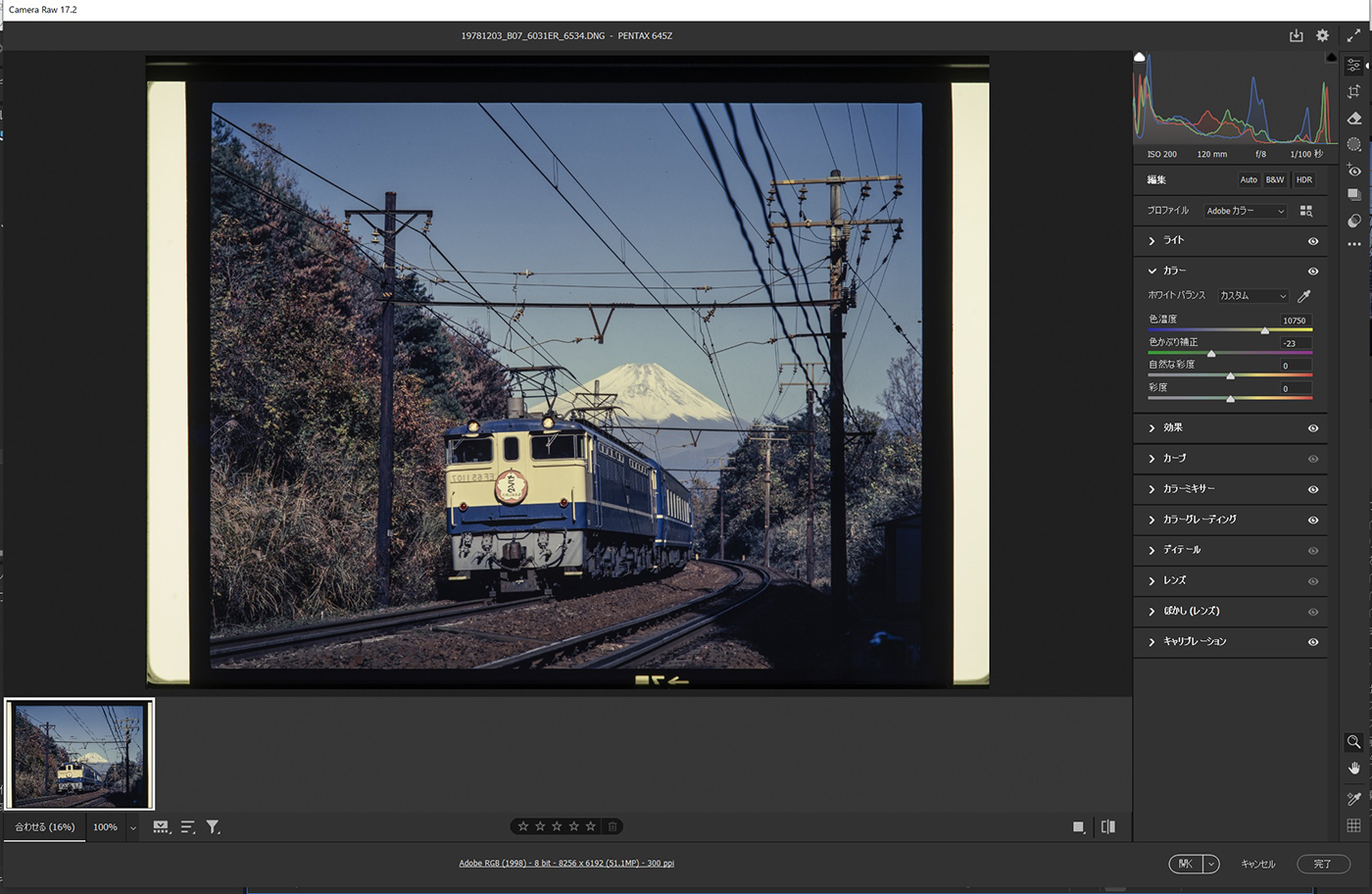

《ポジフィルム》

原稿自体が“見たまま”なので大きな処理は必要ないが、全体的な色調・階調の補正は必要。

《ネガフィルム》

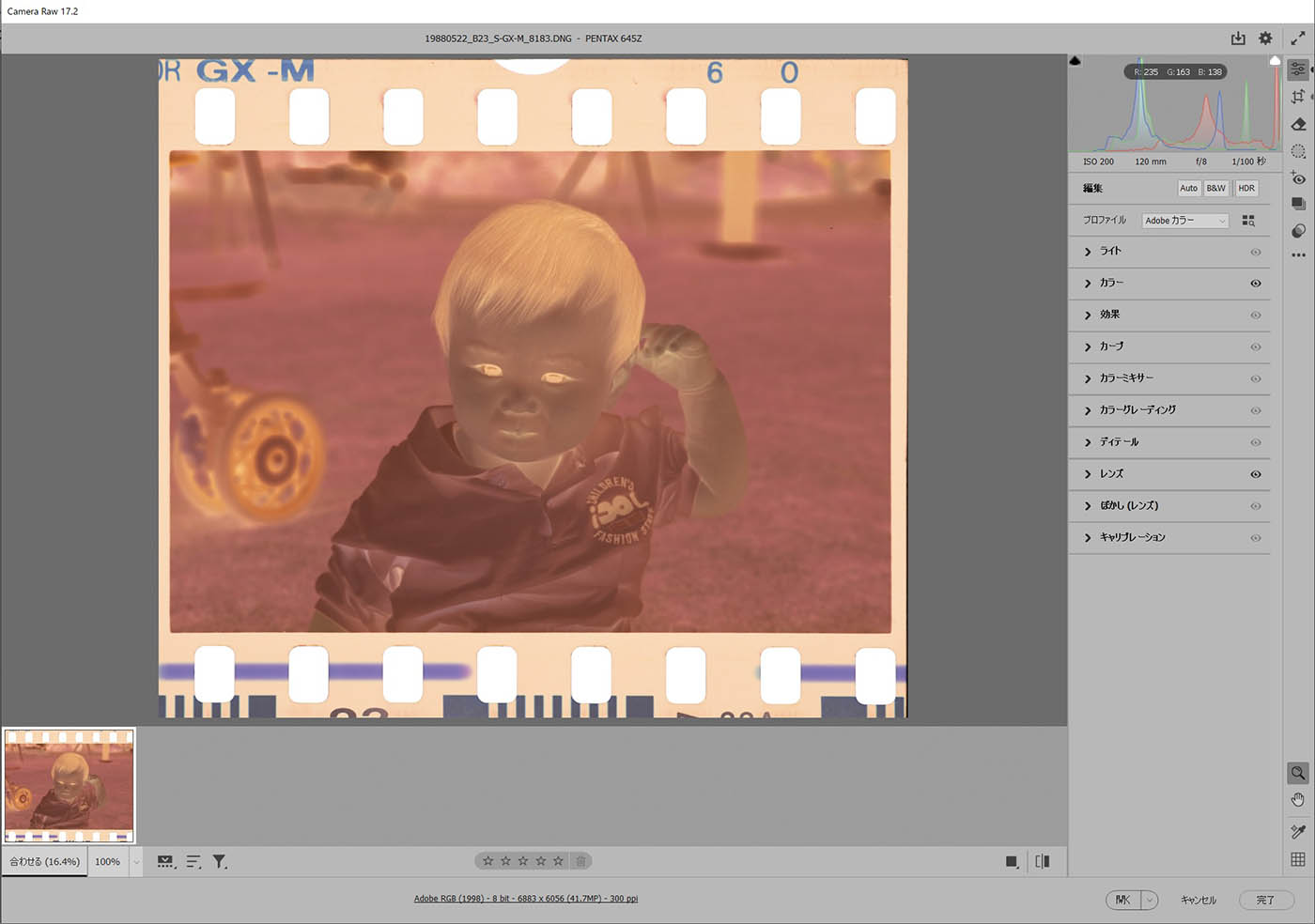

撮影した原稿は反転状態なのでRawデータより反転作業から行う。

ここではAdobe Camera Rawを使って説明する。

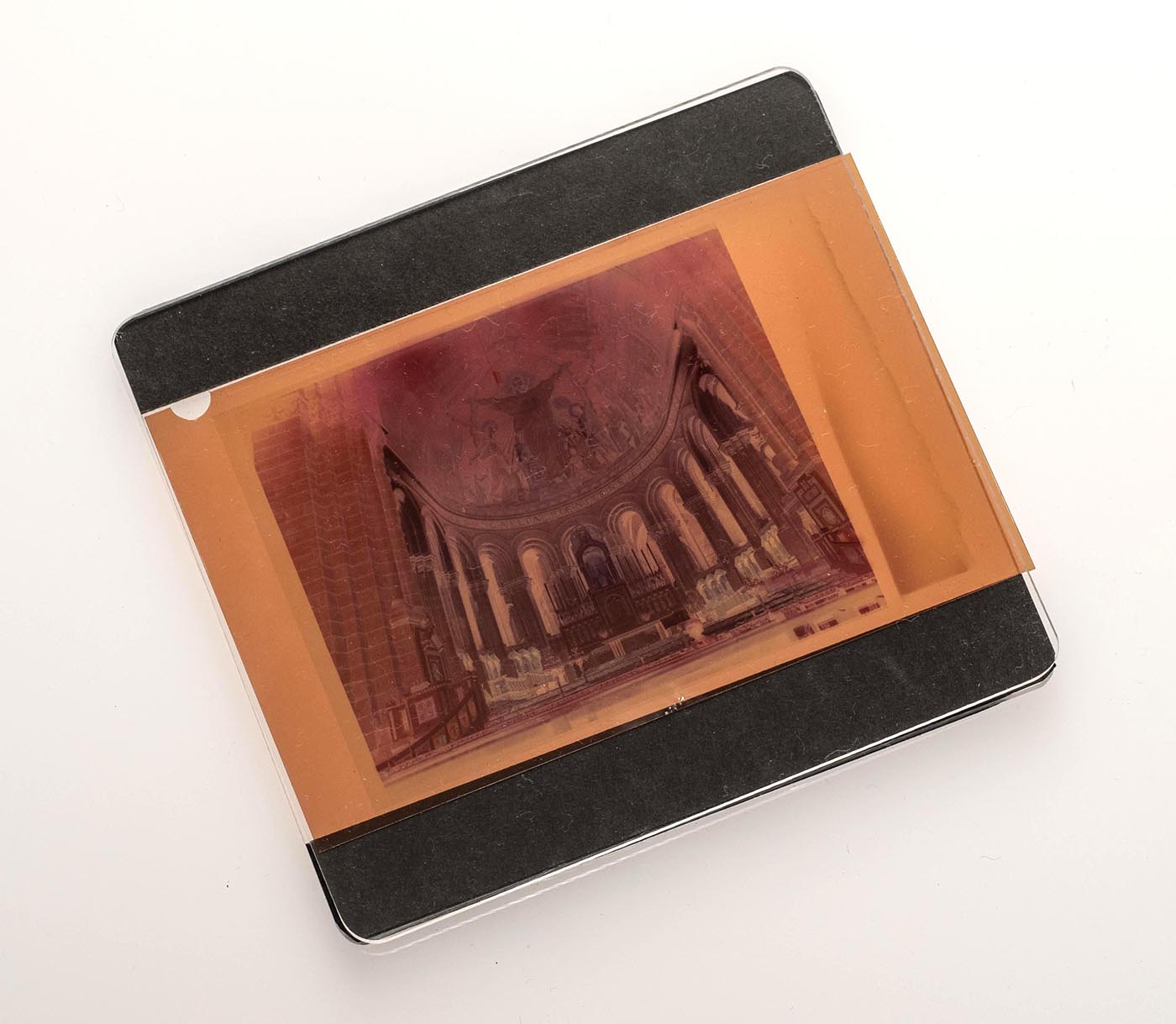

《撮影されたデータ画像》

オレンジマスクのかかった反転画像

《反転作業》

トーンカーブを右上がりから両端を反転し右下がりにする。

これで色かぶりはあるもののポジ画像になる。

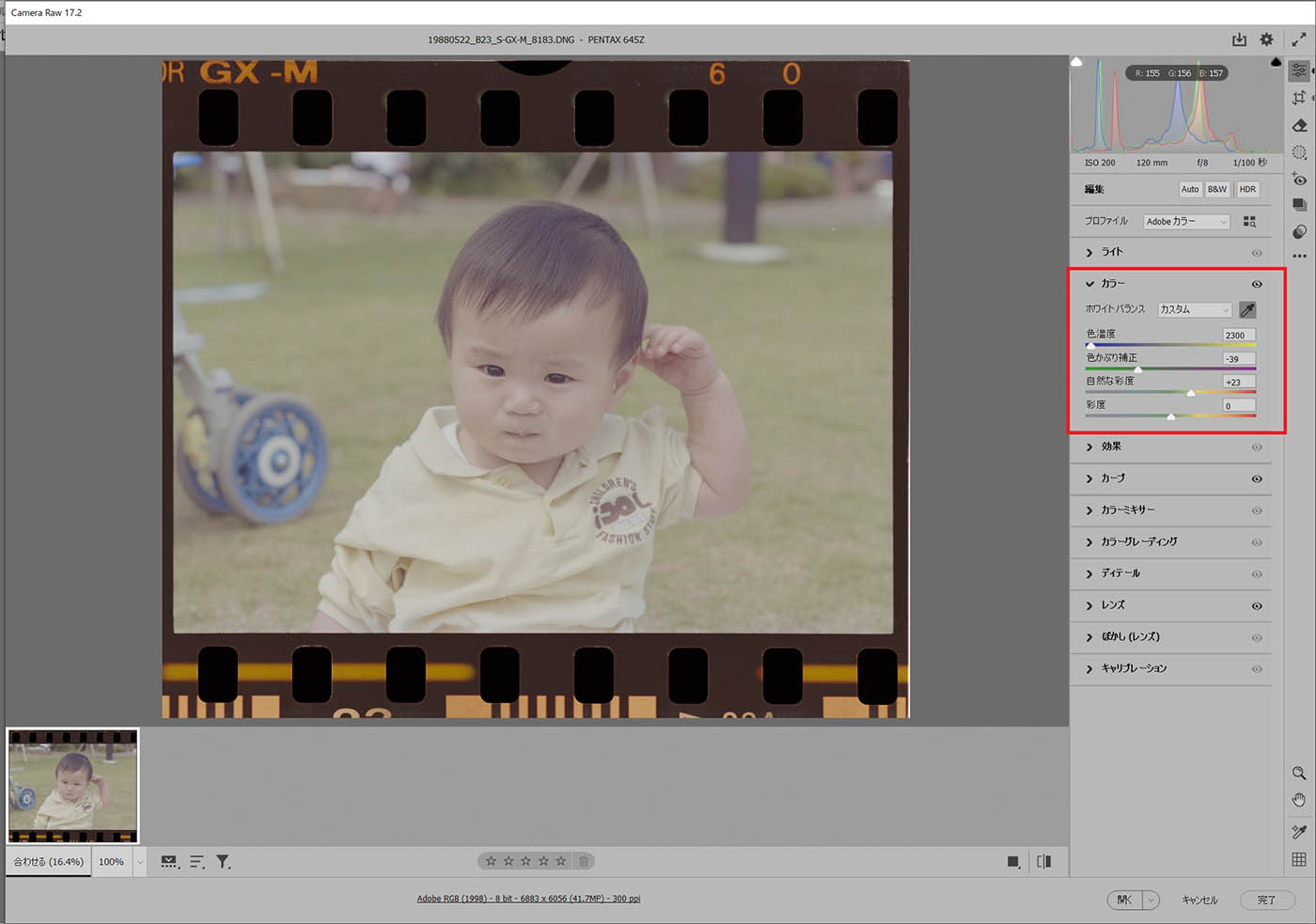

《ホワイトバランス調整》

画像の中でグレーに近いところでポイントすると色かぶりが取れ色調が見えてくる。

《階調調整》

トーンカーブを調整し、記憶に近いイメージとする。

《色調調整》

最後に必要に応じて彩度を少し加えて完成。

【 画像の保管 】

画像の保管については時代によってHDD、MO、Photo-CD、CD-R、DVD-R、BDなど各種媒体があるが、バックアップ媒体が必要と言うことは変わらない。HDD2台に記録したりDVD、BDといった別メディアに保存して大切な画像を保管していければと思う。

【 まとめ 】

フィルムカメラの時代、ベローズユニット・スライドコピアといった機材が各社からカメラと一緒に発売されていたが、複写に適するフィルムが一般ユーザーには入手が困難だった。また複写用フィルムの特性も今ひとつでオリジナルよりはみなコントラストが高くなってしまった。

時代がデジタルカメラ全盛となった21世紀では前述の機材は全て市場から消えてしまっていた。その反対に撮影したデジタル画像はかなりの部分で階調・色調を自分でコントロールできるようになった。

このような環境が整ったところで開発したのが「FILM DUPLICATOR」である。

過去に撮影されたフィルムを撮影時のイメージのように再生したり、現代の“フィルム回帰”とも言うべき、新しくフィルムに触れた人達がフィルムの画像を自分のイメージに合った画像にデジタルでコントロールしていくためのツールとして使えるように考えた。カメラの制限やPCのOS環境などにはほとんど影響されないフリーな機材であるのでこれをヒントに自分に合った環境を作り“自分の写真”を楽しんで欲しい。

PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。

ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。

今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け

「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント

書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント